Алаев Л.Б., Ашрафян К.З. (отв. ред.) История Востока. В 6 т. Том 2. Восток в средние века

Подождите немного. Документ загружается.

условий для регулирования цен сверху и получение казной больших доходов, оборачивались против

крупного купечества.

Развитие торговли отражало дальнейший рост товарно-денежных отношений в X-XIII вв. Увеличение

добычи металлов позволило правительству Сун выпустить наибольшее за всю историю китайского

средневековья количество звонкой монеты. Только за время Северной Сун было выпущено монет в 10

раз больше, чем в VIII-IX вв. Монетные дворы, монопольно принадлежавшие государству, исчислялись

многими десятками. Значительно увеличилось поступление денежных доходов в казну, достигая в

отдельные годы в середине XI в. 51 % общих поступлений. Несмотря на строгий запрет, сунская

монета в больших колических уходила в заморские страны, включаясь в местное обращение.

Невзирая на широкий выпуск монет, в стране продолжала ощущаться ее нехватка. В результате здесь

впервые в истории возникают ассигнации. Появившиеся в Сычуани переводные чеки, обеспечиваемые

железной монетой (цзяо цзы), в 1023 г. были признаны правительством платежным средством, и с

середины XI в. начинается их выпуск как параллельного с монетой средства обращения. Позже

ассигнации (хуайцзяо и хуэйцзы) получают широкое хождение в империи Южная Сун. Они активно

насаждались и правительством империи Цзинь. Однако уже в 90-х годах XI в. сунское правительство

начинает злоупотреблять эмиссией бумажных денег, результатом чего было их неуклонное

обесценивание.

Девальвация ассигнаций шла параллельно с увеличением в обращении драгоценных металлов, и

прежде всего серебра, употреблявшегося в слитках определенной формы (ямбах).

312

В X-XIII вв. происходят дальнейшие перемены в социальном портрете китайского общества. Они

охватывают как господствующий, так и эксплуатируемый классы. Заметно падает влияние

аристократических кланов. Еще с первых десятилетий IX в. перестают составляться

генеалогические списки-перечни аристократических семейств. На руководящих постах, особенно

в провинции, выходцев из них все больше оттесняют «незнатные» служилые. Ощутимо ослабевает

сила военных кругов, и возрастают престиж и значение чиновной карьеры.

Однако ослабление позиций аристократии при Сун не означало ее полного исчезновения. Помимо

императорской родни особое привилегированное положение сохраняли многие старые родовитые

кланы. Кроме того, в среде чиновничества ясно очерчивается верхняя, наиболее

привилегированная прослойка — синшиху («могущественные семьи»), убаху («несравнимые

семьи»), гуаньху («сановные семьи») и т.п., — которая тяготела к замкнутости и закрепила за

своими потомками права неординарного (минуя экзамены) выдвижения. Иначе говоря,

происходило сращивание чиновной бюрократии с аристократией.

Времена Сун называют «золотым веком» чиновничества. Укрепляются и расширяются его

привилегии. Получение чина и солидной должности позволяло не только всю жизнь

«наслаждаться роскошью», но и обеспечить безбедное существование нескольким поколениям

потомков.

Увеличение выходцев из незнатных семей в чиновной среде сочеталось со значительным

количественным ростом чиновничества. Основным каналом проникновения в означенную среду

становятся государственные экзамены, которые в известной мере утрачивают прежний замкнутый,

кастовый характер. Возрастает число обладателей ученых степеней, получаемых на разных

ступенях экзаменационной системы, а также учащихся — кандидатов на их получение. Они

именовались шэньши, образовав особую, пользующуюся немалым социальным престижем

прослойку общества, как бы дополнявшую чиновничество и сливавшуюся с ним. Круг шэньши

расширялся за счет представителей семей средних и мелких землевладельцев, городской торгово-

предпринимательской верхушки.

Вместе с тем нельзя преувеличивать «демократичность» экзаменационного канала выдвижения:

он, как и прежде, в подавляющей степени служил интересам служилых и имущих прослоек. По

приблизительным подсчетам, в период Сун контингент потомственных служащих составлял в

среднем 25%, а вместе с выходцами из знати — более половины чиновничества. Рекрутирование

чиновников происходило из среды шэньши, которые, как отмечалось, отнюдь не представляли

необеспеченные слои населения. Характерное для средневекового Китая сращивание богатства и

служебной карьеры, закреплявшей его и дававшей возможность наращивать, проявилось в период

Сун весьма отчетливо.

Все же экзамены до некоторой степени способствовали обновлению и расширению состава

господствующего класса и привели к определенному расширению социальной базы имперского

порядка в конце X-XIII в.

Хотя политическая власть и богатство в основном сосредоточивались в руках одного слоя,

наблюдалось известное несовпадение имущественного и социального положения на более низких

ступенях социальной лестницы. Значительная часть землевладельцев, использовавших труд

арендаторов и зависимых и составлявших большую долю экономически господствующего класса,

юридически не имела никаких преимуществ перед остальной массой лично-свободных

«простолюдинов». Отмеченная выше тенденция к росту

313

частного землевладения вела к количественному увеличению «простых» землевладельцев.

Численность таких «высших» (имевших от 3 до 100 и более цин земли) и «средних» (от 1 до 3 цин)

дворов в различных уездах в XI в. составляли от Vjp до V

3

податных дворов.

Эта прослойка не была отгорожена непроходимой перегородкой от чиновной карьеры. Путь к ней

лежал через учение и экзамены, а также участие в местной низовой, не считавшейся чиновной

администрации, численность которой в рассматриваемый период составляла около 1 млн. человек.

Характерной чертой описываемого времени является также повышение социальной роли

зажиточных городских слоев, прежде всего крупных торговцев. Ярким показателем этого служит

хотя бы вхождение в оборот частных кредитных чеков. Но экономическое господство этой

прослойки опять-таки не давало ей никаких преимуществ при установившемся общественном

порядке.

Абсолютное большинство населения страны, как и прежде, составляло крестьянство. Оно не было

однородно ни в экономическом, ни в правовом отношении, что усугублялось различным

положением тех или иных его категорий и прослоек в разных районах обширной империи.

Официально простолюдины делились на две основные категории: чжуху (хозяева) и кэху

(пришлые), т.е., в общем приближении, тех, кто вел самостоятельное хозяйство, и тех, кто

арендовал землю. В разряд чжуху попадали как крупные и средние землевладельцы, так и

беднейшие крестьяне, имевшие недостаточно земли для прокормления семьи. Малосостоятельные

чжуху теряли свое хозяйство, попадая в разряд «неимущих подданных». Они пополняли ряды

арендаторов, а уходя в чужие края, становились кэху.

Причисление кэху к арендаторам не вызывает сомнений. Однако условия держания и степень

зависимости их от хозяина были различными в зависимости от места и времени. По

ориентировочным подсчетам, они составляли около 35% населения (иногда приводятся и большие

цифры). Не имея своего хозяйства, они часто (хотя и не повсеместно) приписывались к семьям

своих хозяев (арендодателей). Не платя поземельный налог, в ряде мест они облагались подушной

податью. Существовавший порядок составлять при аренде письменный договор (циюань) не давал,

однако, кэху никаких прав. Практически они полностью зависели от произвола хозяина, утрачивая

(опять-таки в разной степени) личную свободу. Арендная плата со временем росла, о чем

свидетельствуют императорские указы, пытавшиеся поставить ей высшие пределы. Кабальные

условия существования лишали их права на передвижение.

В связи с этим встает вопрос о степени привязанности китайского крестьянства к земле в

рассматриваемый период. Он остается дискуссионным. Официальная приписка к месту

жительства, указы по обнаружению и возвращению беглецов, круговая порука и т.п. говорят об

определенной привязанности «хозяйских» дворов к месту. Что касается арендаторов, то они также

были на практике прикреплены к земле, хотя юридически сохраняли личную свободу.

В описываемый период происходят существенные изменения в традиционной для Китая

общинной организации деревни. Свободной соседской общины в прежнем виде уже не

существовало. Но общинные начала, пронизывавшие все стороны жизни крестьянства, отнюдь не

отмерли. В деревнях (как правило, небольших) наблюдается усиление большесемейных связей и

клановой организации (цзунцзу). Распространяется обычай составления родословных списков

членов клана, повышается роль клановой вер-

314

хушки, общих храмов, праздников и мистерий, закрепляется практика совместного использования

общих деревенских угодий и части пахотных земель.

Государственная машина, как и прежде, использовала общинные начала в деревне для обеспечения

сбора налогов, установления круговой поруки, полицейского надзора, эксплуатируя деревенскую

верхушку в качестве низового звена административной власти. По-прежнему сверху насаждались

принудительные объединения: сначала (с середины X в.) — в 100 дворов (туань), позже, на

государственных землях, — в 5, 10 и 30 дворов (чжуан). Реформаторы в конце XI в. ввели

трехступенчатые общинные объединения — в 10, 50 и 500 дворов (баоцзя). Насаждалась

принудительная община и властями империи Цзинь.

Еще с конца VIII — начала IX в. шел процесс исчезновения лично-неполноправных сословий —

цзяньжэнъ. Сначала отмирают государственные зависимые, к концу X в. — буцюй, а к XIII в.

названный процесс завершается полностью, исключая лишь реликтовые проявления рабства (в патри-

архальной, домашней форме), сохранявшиеся и в последующие времена. Личностные отношения

зависимости постепенно заменяются связями хозяин — арендатор, что отразилось и во все большем

распространении в XI-XIII вв. универсального термина, которым обозначались различные категории

пользователей аренды, — дяньху. Однако эти связи еще несли отпечаток кабальности.

В северных районах страны после их завоевания чжурчжэнями рядовое китайское население в

социальном плане было поставлено ниже чжурчжэ-ней. Захваченное «в плен» население превращалось

в подневольных — цзюйдинов, или же рабов чжурчжэньской аристократии. Китайские дворы в

отличие от чжурчжэньских считались «второстепенными» (цзаху). Властями практиковалась

насильственная раздача земли китайцам-арендаторам. Но в ходе все большего внедрения китайских

порядков социальная модель империи Цзинь постепенно сближалась с сунской.

Официальная доктрина никак не выделяла город и горожан из универсальной для всей империи

административной и социальной системы. Городские жители, как и деревенские, заносились в списки

на предмет учета и налогообложения и делились на чжуху и кэху. Города подразделялись на районы,

подчиненные имперским властям, и не имели ни малейших признаков самоуправления. Ремесленно-

торговые объединения — ханы не приобрели основных черт, присущих цеховой организации. Поэтому

можно сказать, что наблюдаемое в описываемое время повышение роли городских слоев в

экономической и общественной жизни не получило соответствующего отражения в социальных

порядках империи.

Особую прослойку китайского общества эпохи Сун, как и ранее, составляли буддийские и даосские

монахи и монахини. К началу 20-х годов XI в. их насчитывалось около 460 тысяч. Значителен был и

слой профессиональных солдат. В городах появляется заметный люмпенский слой: нищие, бродяги,

проститутки и т.п.

Прослеживаемые в свидетельствах современников нарастание эксплуатации основной массы населения

государственной казной и частными землевладельцами, жестокость этой эксплуатации в X-XIII вв.

вызывали социальный протест низов. Он выражался в стремлении разными способами избежать

становившихся непосильными выплат, жалобах и неподчинении властям, бегстве на иные места

жительства, разбое и, наконец, восстаниях. В конце X — начале XI в. наибольшее количество волнений

отмечалось в

315

юго-западных районах страны. Самым значительным было восстание 993-997 гг. в Сычуани под

руководством Ван Сяобо, Ли Шуня и Чжан Юя. В 20-80-х годах XI в. центр народного

сопротивления переместился на север. Здесь вспыхивают солдатские бунты Ван Луня и Чжан Хая,

в 1047-1048 гг. в Хэбэе происходит восстание Ван Цзе, в котором активное участие приняли

городские жители из Бэйчжоу. Только в 1078-1085 гг. зафиксировано 10 антиправительственных

выступлений. В конце XI — начале XII в. центром сопротивления становятся юго-восточные

районы. Здесь в 1120—1122 гг. происходит самое крупное восстание описываемого периода под

руководством Фан Ла. Одновременно на Центральной равнине и в Шаньдуне действуют отряды

повстанцев Сун Цзяна.

Все эти движения были направлены прежде всего против властей, олицетворявших угнетение и

произвол. Добиваясь успеха, повстанцы пытались создать «новую» власть, но строили ее на

прежних традиционных началах. Однако идеология их всключала в себя сильную

эгалитаристскую струю — стремление уравнять имущество. Часто это дополнялось привер-

женностью к религиозно-мистическим учениям. Все эти восстания были подавлены.

В Южной Сун сколько-нибудь крупных народных выступлений не наблюдалось, что можно

объяснить выдвижением на первый план борьбы за национальную самостоятельность и

воссоединение страны. В империи Цзинь восстания выливались в сопротивление угнетателям-

завоевателям. Только в 1161-1189 гг. отмечено 10 восстаний, а с начала XIII в. и вплоть до падения

Цзинь действуют повстанческие отряды «красных курток» и «черного знамени».

Наметившийся еще в VII-VIII вв. процесс этнической консолидации китайцев, несколько

затормозившийся в конце IX — первой половине X в., в рассматриваемый период вновь обретает

силу и к XIII в. приводит к сложению того китайского этноса, который с незначительными

изменениями сохраняется во все последующее время. Это выражается в появлении четкого

этнического самосознания, выделении китайского государства (а не владений той или иной

династии), противостоящего иноземным странам, распространении универсального самоназвания

— «хань жэнь» (люди хань). В X-XIII вв. растет население страны. Статистические данные здесь

весьма противоречивы, но позволяют говорить приблизительно о 80-110 млн. жителей.

Однако на местном, субэтническом уровне прослеживаются значительные различия в жизни

отдельных групп населения. В первую очередь это относится к различиям между северянами и

южанами. Они проявлялись в разнице в диалектах, обычаях, характере поселений, кухне и т.п.

Они отражались и в борьбе тех и других за власть и влияние. В государствах киданей, тангутов и

чжурчжэней шла не только китаизация завоевателей, но и известная «варваризация» коренного

населения (чему часто способствовали и целенаправленные меры властей, ярче всего

проявившиеся в «законах о перемене обычаев» в Цзинь). Это смешение культур на севере по-

прежнему почти не имело места на юге.

Вместе с тем захват чжурчжэнями значительной части Центральной равнины вызвал новую

мощную волну бегства из северных районов на юг. Население южной части страны стало заметно

превосходить северную по численности.

Прогресс материальной культуры китайцев в X-XIII вв. прослеживается в области как сельского

хозяйства, так и ремесла и промыслов. В конце

316

X — начале XI в. шла интенсивная распашка целинных земель. На юге страны совершенствовалось

возделывание заливных, на севере — орошаемых земель, что позволяло иногда в несколько раз

поднять урожайность. Практиковался квадратно-гнездовой и рядовой посев, отводились участки под

пар. Все дальше на север проникало возделывание риса, а на юг — проса, пшеницы и бобовых. На

лучших землях получали по 5-6 ши риса с 1 му земли (1 ши в описываемый период — 66,41 л).

Совершенствовались земледельческие орудия (особенно железные), увеличивались их число и

специализированность применения. Например, были плуги для вспашки целины и для перепашки.

Сельскохозяйственные орудия приобретают в описываемое время тот тип, который почти без

изменений сохранялся вплоть до нашего столетия. Шире практикуются при пахоте воловьи упряжки.

На севере (в Цзинь) получает широкое развитие животноводство (в частности, свиноводство,

овцеводство, коневодство). К XIII в. помимо водяных крупорушек появляются ветряные мельницы.

Постепенно продвигались на север посевы хлопчатника.

Многократное увеличение производства металлов расширило их употребление для изготовления

орудий труда, оружия, бытовых вещей, строительных и крепежных деталей и т.п., претерпевших

весьма мало изменений в последующее время. Металлообработка стала более специализированной (из

раскопок известно более сотни различного рода железных и стальных изделий). Мастера-металлурги

знали разные виды работ по металлу: плавку, литье, сварку, ковку, штамповку, паяние, волочение и др.

Они располагали для этого достаточно богатым набором инструментов. Со второй половины XI в. не

только при плавке, но и в керамическом производстве и для отопления вместо древесного угля стал все

шире применяться каменный. На вооружении появились мощные метательные орудия, сосуды с

горючей смесью для метания, передвижные башни с таранами, катапультами и самострелами,

зажигательные стрелы и первые пушки.

В градостроительстве окончательно закрепляется трехчастная композиция (дворцовый комплекс,

императорский город, внешний город), строившаяся по осевой системе и имевшая регулярную

планировку жилых районов и кварталов. Наблюдается взлет садово-парковой архитектуры, особенно

на юге, где складывается ее особый стиль — цзяннаньский. В 1103 г. появляется трактат Ли Минчжуна

«Ин цзао фа ши» («Архитектурные методы») .

О массовом производстве керамики и появлении соответствующей техники и технологии

свидетельствуют находки гончарных печей, способных обжигать по 250 чашек за один раз, тянущихся

друг за другом на расстоянии 5 ки. Именно в описываемое время появляются керамические и фар-

форовые мастерские, создававшие свой собственный, семейный стиль изделий. Был модернизирован

ткацкий станок, создан станок для очистки хлопка, многоверетенная прялка. Для шлифовки

поделочного камня стал применяться вращающийся абразивный круг, для производства разных видов

стекла — химические добавки. На реках и каналах вместо плотин все чаще появляются шлюзы, для

перевозок строится большое количество барж и речных судов.

В быт с X в. входят устройство в домах отапливаемых лежанок (кап), употребление высоких столов и

стульев (среди состоятельных горожан), обычай путем бинтования сдерживать рост ступней у женщин

(среди горожан). К XIII в. изменяются некоторые элементы одежды (мужская наплечная одежда,

конструкция шляпы), разнообразятся блюда китайской кухни.

317

Именно в XI-XIII вв. городской быт становится существенно отличным от деревенского. Приметами

первого были бани, аптеки, меняльные конторы, пункты проката вещей, харчевни и питейные

заведения, увеселительные кварталы, ночная жизнь, разнообразные зрелищные развлечения и мисте-

рии, игорные дома и дома терпимости, а также налаженная противопожарная служба, вывоз нечистот,

подметание улиц, водоснабжение (через водоносов) , сточные канавы и т.п.

Рост образованности в привилегированных и зажиточных слоях населения был связан со значительно

более широким, чем прежде, распространением книг и отмеченным выше повышением значения

учено-служилой карьеры. Книгопечатание с досок было освоено в X-XIII вв. в широких масштабах. К

20-м годам XI в. только казенными печатнями было выпущено более 100 тыс. книг. Возросло

количество областных и уездных училищ, наряду с казенными открылись многочисленные частные

школы. В столицах появились специализированные училища, где преподавались правоведение,

математика и астрономия, медицина, военное дело, изящная словесность, изобразительное искусство.

На базе роста образованности в описываемый период происходит дальнейшее развитие научных

знаний. Опыты алхимиков привели в конце X в. к изобретению пороха. В 40-х годах XI в. Би Шэн

изобрел глиняный наборный шрифт для книгопечатания (не получивший, однако, тогда широкого

распространения). В начале XII в. в мореплавании стал использоваться изобретенный в Китае компас.

Большое общекультурное значение имело и изобретение и применение ассигнаций. Историческая

наука помимо созданных в X-XIII вв. шести официальных династийных историй обогатилась

ставшими классическими сочинениями «Цзы чжи тун цзянь» («Всеобщее обозрение событий,

способствующее управлению») Сыма Гуана (1019-1086), «Тун чжи» («Свод описаний») Чжэн Цяо

(1103-1162), «Тун цзянь цзи ши бэнь мо» («Всеобщее обозрение записей основных и второстепенных

событий») Юань Шу (1131-1205) и многими другими трудами. С XII в. появляется жанр региональных

географических описаний. Одновременно создается ряд 'новых описаний зарубежных и заморских

краев, например сочинения Чжао Жугуа и др. Составляются новые словари: «Лун кань шоуцзянь» (997

г.), «Гуан юнь» (1011 г.), «Цзи юнь» (1037 г.).

Радикальные изменения происходят и в идеологии. В первую очередь это проявилось в сложении

этико-политической, философской и отчасти религиозной доктрины неоконфуцианства. В ее основу

легли труды Чжоу Дуньи (1017-1073), Чжан Цзая (1020-1078), Чэн Хао (1032-1085), Чэн И (1033-1107),

Чжу Си (1130-1200). В социальном плане неоконфуцианство утверждало существующие иерархию и

неравенство, соотнося их с понятием личного долга. Претендуя на роль единственной ортодоксальной

идеологии, неоконфуцианство рождалось как противостоящее буддизму и даосизму учение. Однако в

процессе пересмотра прежних классических доктрин в него вошли многие укоренившиеся к тому

времени в сознании людей буддийские и даосские положения (в частности, космогонические теории).

Начинавшиеся еще при Тан гонения на буддизм и утверждение неконфуцианства как господствующей

идеологии способствовали постепенному ослаблению позиций буддийского вероучения в Китае.

Правительства Поздней Чжоу и Сун также издавали указы о закрытии монастырей, роспуске монахов и

т.п. Но это не значило, что буддизм окончательно утратил свое влияние. Теряя поощрение

государственных верхов, буддизм оставался си-

318

лен в низах общества, где во многих деревнях продолжали функционировать небольшие храмы и

кумирни, обслуживаемые 1-3 монахами. Не ослабевало и влияние различных буддийских сект.

Наибольшей поддержкой буддизм пользовался в юго-восточных районах империи Сун. Приблизи-

тельно аналогичная картина складывалась и с даосизмом: уступая первенство неоконфуцианству,

он пользовался определенной поддержкой даже при дворе (особенно в начале XII в.).

Сохранение буддизма и даосизма наряду с неоконфуцианством, их взаимовлияние уже в

описываемый период привели к их переплетению, вылившемуся впоследствии в столь

характерный для Китая религиозный синкретизм, в рамках которого наблюдалось и единство, и

разнообразие обрядов и верований. Проникшие ранее в Китай ближневосточные религии

(несторианство, зороастризм и манихейство) практически не участвовали в этом синтезе. В

результате гонений они уже в X в. сошли на нет.

В поэзии развивается жанр цы, зародившийся к началу X в. в виде стихов песенного типа. Особую

известность получило поэтическое творчество Су Ши (Су Дунпо) (1036-1101) и Синь Цицзи

(1140-1207). Из распространившихся среди горожан сборников записанных рассказов устных

сказителей — хуабэнь — в XI в. вырастает новый литературный жанр художественной прозы на

разговорном языке — сяошо. В Х-ХН вв. происходит четкое отделение сугубо письменного языка

(вэньянь) от разговорного, который к XII в. уже приближается к современному. На севере и на юге

страны появляются два разных жанра театральных представлений — нанъцзюй и юаньбэнь.

Интерес к живописи и каллиграфии охватывает просвещенные и привилегированные слои. В

конце X в. в Нанкине (столице Южной Тан) открывается придворная Академия живописи. Позже

она возрождается в Кай-фэне, а затем перемещается в Ханчжоу. В начале XII в. при кайфэнском

дворе организуется музей, где хранилось 6396 произведений живописи, а также другие

художественные изделия (музей был разграблен во время вторжения чжурчжэней). С X в.

развиваются и обогащаются новыми чертами и приемами такие жанры живописи, как «цветы и

птицы» и лирический пейзаж, ставший в период Сун особенно одухотворенным и утонченным. С

развитием книгопечатания появляется книжная гравюра. Совершенствуется роспись фарфоровых

и керамических изделий.

Итак, именно в X-XIII вв. в китайском обществе приобретают законченную форму и закрепляются

многие основополагающие черты, которые впоследствии претерпевали лишь частичные, не

принципиальные изменения и поэтому воспринимаются как типичные для традиционного Китая.

Прежде всего это относится к системе землевладения и землепользования, где на смену

окончательно исчезнувшей надельной системе приходит ставшее центральным отношение

частных землевладельцев и частных арендаторов. Оно сочеталось и переплеталось с

государственным землевладением и мелкокрестьянской собственностью. Это переплетение могло

принимать разнообразные формы, порождая характерную неразграниченность собственнических

прав. Соответственно неоднозначной была и система эксплуатации, где выплата ренты

землевладельцу осуществлялась на фоне тотального налогообложения обрабатываемой земли.

Этот налог перекладывался на арендуемые участки, включаясь в ренту и повышая ее. В сочетании

с различного рода дополнительными поборами и повинностями, налагаемыми властями, это

приводило к достаточно высокой норме эксплуатации основной массы населения.

319

Приобретает близкие к тому, что наблюдалось впоследствии, контуры и социальная структура.

Здесь закрепляется частичное несовпадение политически и экономически господствующих слоев.

Расширившееся количественно и увеличившее свои привилегии служилое сословие

(чиновничество и шэньши) и аристократия были значительно уже, чем класс «простых»

землевладельцев и состоятельных горожан, которые не получили адекватного своему положению

и влиянию юридического статуса. В этих условиях обычная для эксплуататорского строя

взаимосвязь привилегированного положения и богатства приобретала опосредованный,

официально не признаваемый характер. Город, несмотря на свою возросшую роль в жизни обще-

ства, не занял самостоятельного положения в социальной структуре. Вместе с тем основная масса

эксплуатируемого населения не утратила личной свободы (в тех пределах, которые

обеспечивались тогдашним уровнем понятия свободы личности), а категория неполноправного

люда сократилась до минимума (за исключением вмешательства внешних факторов). Однако юри-

дически полноправные арендаторы фактически оказались в той или иной степени зависимости от

землевладельцев. На кланово-семейном уровне сохранялись патриархальные связи.

Несоответствие официально поддерживаемой шкалы социального деления реальному расслоению

китайского общества приводило к характерной для Китая размытости, нечеткости социальных

граней, не менявшей, однако, строго иерархических принципов строения социума.

Приближается к установившимся впоследствии образцам и политическая система империи.

Именно в описываемый период вырабатывается характерная централизованная машина

управления, где возросшая власть монарха не перерастет в деспотическую, а стержнем

централизации становится осуществление эффективного воздействия императорского правитель-

ства на местные власти. При этом приоритетное значение закрепляется за гражданской

администрацией, которая благодаря использованию экзаменационной системы отбора кадров

расширяет свою социальную базу. Это не мешало сохранению аристократических начал в

формировании высшего слоя управления. В низовом звене продолжается использование

общинной и псевдообщинной организации.

Изменения в идеологической области сводятся к выдвижению на первый план неоконфуцианства

и сложению синкретической системы верований. Консолидация общества отражается в возросшем

этническом самосознании, зарождении патриотизма. Материальная культура китайцев и

обыденная жизнь как деревни, так и города также существенно приближаются к характерным для

последующего времени образцам.

Все это дает основание многим исследователям считать, что в X-XIII вв. Китай вступил в новый

этап своего развития. Однако относительно существа данного этапа высказываются самые

различные точки зрения. В отечественной историографии высказывалось мнение, что в

означенный период в Китае появляются зрелые (развитые) феодальные отношения, зарождение

которых относится ко второй половине VIII в. Ставился также вопрос о рассмотрении отрезка

конца VIII — начала X в. как переходного периода от одной стадии феодализма к другой. В свете

изложенного в предшествующей и настоящей главе по истории Китая именно такая постановка

вопроса представляется предпочтительной. Исходя же из дальнейших изменений китайского

общества, период конца X — середины XIII в. было бы точнее характеризовать, как это делается в

отдельных работах, как начальный этап развитого феодализма. Но в силу неповторимого

своеобразия склады-

320

вавшихся в Китае общественных и государственных порядков достигшие здесь в X-XIII вв.

определенной зрелости формы нельзя адекватно соотносить с развитыми феодальными отношениями,

получившими распространение в западноевропейских странах.

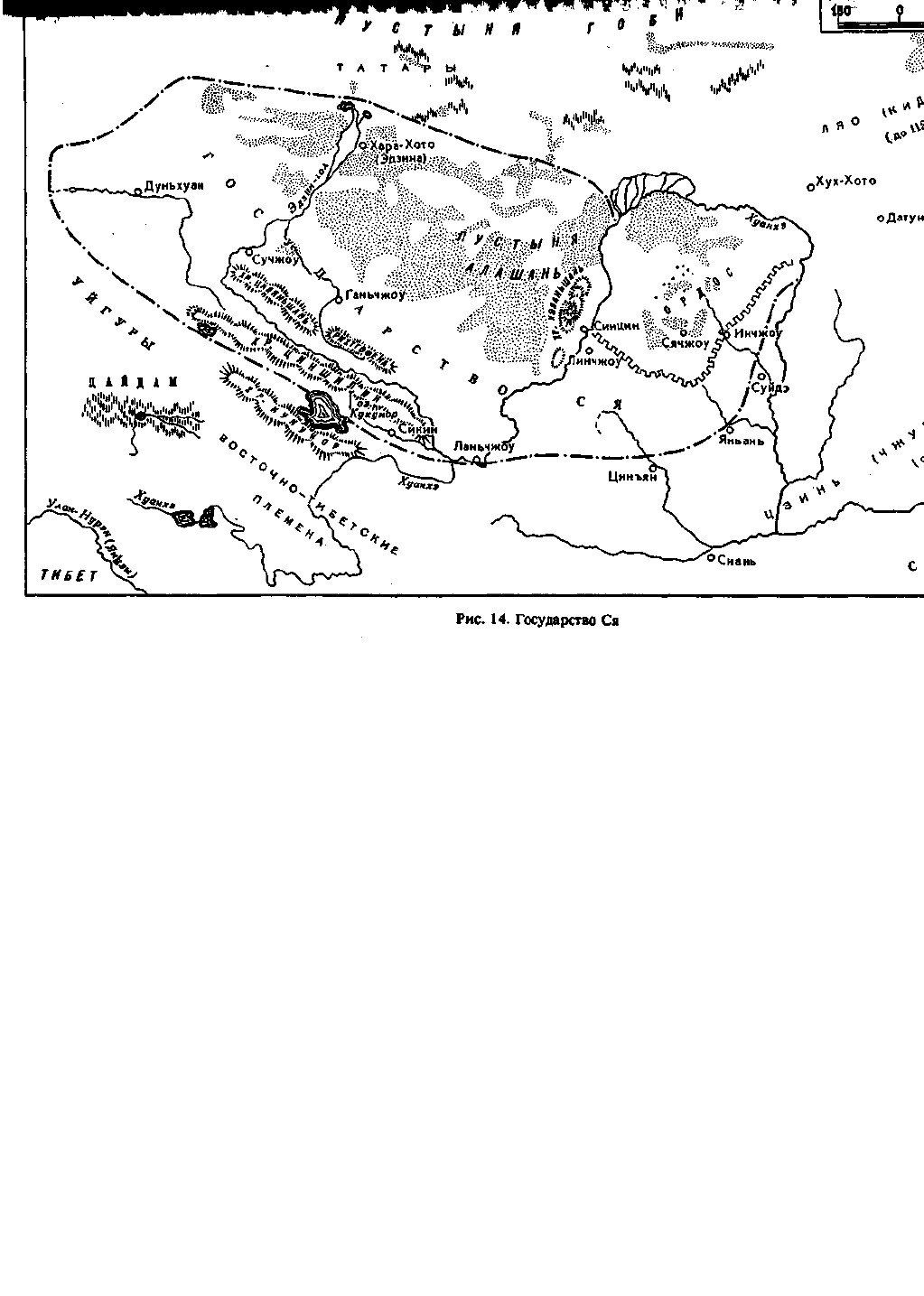

ТАНГУТСКОЕ ГОСУДАРСТВО СИ СЯ (982-1227)

Активное тибетско-китайское соперничество в VII-IX вв. привело к переменам в судьбах цянского и

сяньбийского населения территорий современных китайских провинций Цинхай и Сычуань.

Сяньбийское государство Туюйхунь, просуществовавшее почти 400 лет (285-663), было уничтожено

тибетцами, а часть дансянов, тибето-бирманской по этнической принадлежности народности,

проживавших в районе Сунпань (на северо-западе Сычу-ани), под давлением тибетцев переселилась на

север и далее на территорию Ордоса. В IX в. правящий клан дансянов, более известных в европейской

науке под их ' монгольским наименованием тангуты (самоназвание их — минья), укрепился в центре

Ордоса, имея резиденцией г.Сячжоу (в западной части современного уезда Хэншань провинции

Шэньси), Центр Ордоса, так называемая территория Пяти округов, в десятом веке приобрел почти

полную самостоятельность. Тангутское население составляло в этом районе абсолютное большинство.

Укреплению самостоятельности региона, населенного тангутами, способствовал и распад Китая на ряд

государств в период правления Пяти династий и возникновение на севере мощного ки-даньского

государства Ляо, которое поддерживало стремление правящего тангутами дома Тоба к независимости.

Объединение Китая под властью династии Сун (960 г.) естественно поставило вопрос и о судьбе

тангутских владений Тоба. Когда в 982 г. сунский двор сделал попытку поставить эти районы под свой

контроль, один из членов правящего клана тангутов, Тоба Цзицянь, открыто выступил против Китая и,

имея перед собой пример независимого киданьского государства, также начал борьбу за создание госу-

дарства тангутов. Расчет его на противоречия между Ляо и Сун был верным: в 989 г. киданьский двор

отдал за Цзицяня киданьскую принцессу и признал Цзицяня ваном государства Ся. В 997 г. Цзицянь

добился установления своей власти над территорией Пяти округов. В 1002 г. тангуты овладели г. Л

инчжоу (совр. гЛинъу, Нинся-Хуэйский автономный район). Где-то на рубеже X-XI вв. (запись в

истории династии Сун «Сун ши» под 1001 г.) в Китае стало употребляться для обозначения

тангутского государства наименование Си Ся. Территория нового государственного образования могла

расширяться только на запад и юго-запад, несмотря на то что этнически родственное дансянское

(цянское) население было достаточно многочисленным в восточных по отношению к Си Ся, соседних с

владениями Цзинцяня областях Китая и в соседних с Си Ся южных районах Ляо. Добиться отторжения

этих территорий от Сун и Ляо силой было невозможно. Поэтому тангуты всю первую треть XI в.

воевали на западе. В 1004 г. в войне с тибетцами погиб Цзицянь. Его преемник, Дэмин, понял, что без

мира с Китаем успехов на западе будет достичь трудно. В 1006 г. он добился заключения мирного

договора с Сун и согласился принять от них должность цзедуши (военного губернатора), тем самым как

бы признавая себя на китайской службе, и получил титул вана Сипин (Умиротворителя запада).

Однако договор 1006 г. между Си Ся и Сун был клятвенным дого-

322

вором и означал фактическое признание со стороны Сун тангутского государства. Дэмин стал

готовиться к официальному принятию императорского титула. В 1016 г. он посмертно объявил

императором своего отца, Цзицяня, в 1028 г. своего сына провозгласил наследником

императорского престола, а его мать — императрицей. Была объявлена новая столица государства,

ею стал г.Синчжоу (совр. г.Иньчуань, Нинся-Хуэйский автономный район). Мир с Китаем,

поддержка Ляо позволили тангутам вести успешные войны с тибетцами и уйгурами. В 1028 г. к

территории Си Ся были присоединены области с городами Лянчжоу (Увэй) и Ганьчжоу (Чжанъе),

современная провинция Ганьсу. В 1036 г. владения Си Ся еще дальше продвинулись на запад

вплоть до современного Дуньхуана, до границ Хамийского оазиса. Территория тангутского

государства включала провинцию Ганьсу в ее западной части, западные аймаки современного

автономного района Внутренняя Монголия, территорию Нинся-Хуэйского автономного района,

западные районы современной провинции Шэньси в Ордосе. Граница с ки-данями шла по южной

окраине пустыни Гоби и северному рукаву Хуанхэ, там, где она образует излучину, именуемую

Ордос. Западный рукав Хуанхэ был полностью во владениях Си Ся, однако к восточному рукаву

Хуанхэ граница с Китаем не выходила, так как сунские войска не только не допустили тангутов к

реке, но и в 1067 г. отвоевали у них г.Суйчжоу (совр. г.Суйдэ, пров. Шэньси). В 1136 г., во время

чжурчжэньско-сунских войн, тангуты присоединили к своему государству район современного

г.Синина (пров. Цинхай). В целом это была обширная территория, с землями, удобными для

земледелия, и плодородными, хорошими пастбищами как на равнинах, так и в горных районах. В

современных условиях климат этих областей континентальный, с холодной зимой, жарким летом

и недостаточным количеством осадков. Но есть данные, свидетельствующие о том, что в XI-XIII

вв. он был мягче и более влажным. На территории Си Ся в ряде районов произрастали рис,

хлопчатник и абрикос. Основными отраслями хозяйства являлись земледелие и скотоводство.

Стране хватало своего зерна, возможно, за исключением риса, а скот и продукты скотоводства

шли на экспорт. Особенно ценились верблюды и кони из Си Ся. Обилие горных районов

создавало надежную горнорудную базу, страна не испытывала недостатка в железе, возможно, по

некоторым данным, тангутам не хватало меди. Процветала соледобыча. Соль из ордосских озер

экспортировалась в Китай.

В 1031 г. Дэмин скончался, к власти пришел его сын Юаньхао. Ему, первому тангутскому

императору и реформатору, принадлежит выдающаяся роль в окончательном утверждении

тангутского государства в глубинах Азии. В 1032 г. Юаньхао отказался пользоваться сунскими

девизами царствования, которые являлись средством летосчисления, и объявил свой девиз

царствования Сянь-дао — «Ясный путь». Это было важным шагом на пути формирования

императорской системы управления и первой из реформ Юаньхао, которых историки

насчитывают десять. Второй реформой был указ 1033 г. о введении в стране для всех мужчин

единой прически туфа. Это был киданьский тип мужской прически, при которой большая часть

волос на голове сбривалась, оставлялась только челка спереди и косицы на висках. Это был

важный политический акт. Единая прическа (как позже приказ маньчжуров, обязавший всех

китайцев-мужчин носить косу) являлась символом покорности и единства всех подданных

государя. Третья реформа состояла в том, что статус столичного округа был поднят до статуса фу

(условно «департамента»), которым обладали столицы Ляо и

323

Сун. Город был переименован в Синцин — «Новый прилив счастья». Одновременно были введены

центральные правительственные учреждения по китайскому образцу: Государственный секретариат

(Чжунжу) для управления гражданскими делами, Тайный совет (Шуми) для командования армией и

ведения военных дел, Цензорат (Юйшитай) — орган контрольной власти. Тангуты не ввели систему

«шести министерств» (л/о бу), принятую, например, в Ляо, но учрежденные Юаньхао министерства,

или управления, покрывали нужды управления двором и делопроизводством императорского двора,

экономикой, прежде всего земледелием и скотоводством, поддержания правопорядка в стране. Пятая

реформа вводила форменное платье для чиновников. Эти реформы, проведенные в 1033 г., были

продолжены в 1036 г. точным определением системы воинской повинности (шестая реформа),

упорядочением административного деления страны на 12 военно-полицейских округов (седьмая

реформа) и введением в том же, 1036 г. в употребление своей, оригинальной тангутской письменности.

Тангутский язык был тональным, изобиловавшим омонимами, поэтому тангуты создали словесно-

слоговое (иероглифическое) письмо. Это письмо было внешне совершенно непохоже на китайское,

хотя в основе его набора средств графики была китайская иероглифика и при конструировании

письменных знаков использовались установленные тогда китайской филологической наукой шесть

способов образования иероглифов, среди которых центральными являлись способы идеограмм и

фонограмм. Эта восьмая реформа была не только важнейшим событием культурной истории

тангутского народа, но и заметной вехой в культурной истории Дальнего Востока и Центральной Азии.

Если на предыдущем этапе истории культуры Дальнего Востока корейцы, японцы, вьетнамцы просто

заимствовали китайское письмо, пусть даже вводя некоторое количество «своих» знаков и своих

средств передачи родного языка, то Х-ХН века явили этап заимствования средств китайского письма

киданями, тангутами и чжурчжэнями для сформирования своих оригинальных письменностей.

Изобретение и введение в употребление письма имело в 1038 г. прямым следствием мероприятие, по

своей громадной значимости выходящее за рамки собственно тангутской культуры: из 32 буддийских

монахов была сформирована особая группа, которой было поручено перевести на тангутский язык

буддийский канон. Девятая и десятая реформы также были проведены в области культуры. В 1037 г.

учреждены тангутская и китайская школы; год ознаменовался и введением при дворе в качестве офи-

циальной музыки для сопровождения церемониалов тангутской музыки, исходя из установки, что

«мудрый правитель должен следовать народным обычаям».

10 ноября 1038 г. Юаньхао официально объявил себя императором, своему деду Цзицяню и отцу

Дэмину присвоил императорские титулы посмертно. Поскольку именно при Юаньхао тангутское

государство сформировалось как построенная по китайскому образцу империя и именно Юаньхао

первым открыто принял титул императора, ряд современных историков вообще датируют

существование тангутского государства Си Ся или с 1032 г. — года воцарения Юаньхао, или с 1038 г.

— года принятия им императорского титула. Принятие Юаньхао императорского титула создало

новую обстановку на Дальнем Востоке и в Центральной Азии. Появился третий «сын Неба» наряду с

императором Сун и императором Ляо. Сунский император признавал за императором Ляо

императорский титул, по договору в Шаньюани от 1004 г. сунский Китай под видом «помощи»

324

выплачивал киданям довольно значительную контрибуцию. Однако сунский двор отказался

признать за Юаньхао императорский титул. Это привело к тангутско-китайской войне 1040-1044

гг. Война показала, что рассчитывать на военный успех не может ни та, ни другая сторона.

Началась торговля за титул. Требования сунского двора сводились к тому, чтобы Юаньхао

титуловался любым традиционным титулом (каган, шаньюй), но не китайским императорским

титулом хуанди. Дело осложнилось вмешательством киданей, которые в 1042 г., угрожая Сун,

вынудили Китай увеличить выплаты Ляо. Получив свое от Сун, кидани стали угрожать и Си Ся. В

этих условиях Си Ся и Сун заключили мир, в соответствии с которым Юаньхао отказался на

международной арене в сношениях с Китаем именовать себя императором-хуанди, сохранив за

собой в пределах Си Ся императорский титул, на тангутском языке уцзу. Сунский двор признавал

его чжу — «государем» и выплачивал контрибуцию ежегодно в сумме 255 тыс. единиц шелком,

серебром и чаем. Юаньхао признал себя «младшим», или, как переводят, «вассалом», чэнь, и

получил от императора Сун печать.

Хотя государство Си Ся «сохраняло фактическую независимость», в конечном счете война

кончилась в пользу Сун. Еще не заключив окончательно мира с Сун, Юаньхао был втянут в войну

с Ляо. Китай, для которого киданьское государство являлось главным врагом, занял в тангутско-

киданьской войне позицию, в целом более благоприятную для Си Ся. Тан-гуты нанесли Ляо

военное поражение, и стороны заключили мир (1045 г.). В январе 1048 г. Юаньхао был убит.

Наступил период в истории тангут-ского государства, когда в царствование тангутских государей

из-за малолетства императоров власть оказывалась в руках императриц-регентш и клана Лян, из

которого они были. Внутренние неурядицы в Си Ся Китай пытался использовать для уничтожения

тангутского государства. Из трех крупных войн Сун и Си Ся (1069-1072; 1081-1086; 1096-1099)

наиболее тяжкой для тангутского государства была война 1081-1086 гг. Армия численностью

более 300 тыс. человек вторглась на территорию Си Ся. Однако общий итог войны оказался не в

пользу Сун, и, как сообщает источник, «сунские войска погибли бесславно».

В 1094 г. молодой государь Цяныпунь совершил своеобразный государственный переворот и

истребил клан Лян, возвратив к власти императорский клан Тоба (тангутское Вэймин или

Нгвеми). С начала XII в. начался подъем экономики и культуры тангутского государства, в

известной мере это объяснялось тем, что на северо-востоке обозначилась новая сила —

чжурчжэни, — которая сковала активность Ляо и привлекла к себе внимание Сун, поскольку

Китай рассчитывал руками чжурчжэней покончить с киданями.

Гибель Ляо (1125 г.) и затем жестокое поражение Сун в войне с чжур-чжэнями, появление

государства чжурчжэней Цзинь, с которым Си Ся сумело установить дружеские контакты,

привели к расцвету тангутского государства в середине и второй половине XII в. Это было время

правления сына Цяныпуня, императора Жэньсяо (1139-1193), полукитайца по крови. В правление

Жэньсяо была окончательно решена проблема «своего пути» Си Ся. При Юаньхао понятие

«своего пути» выражалось в создании идеологической платформы тангутского государства как

покоящейся на двух опорах — буддизме и копировании принципов китайской государственности.

Все это сопровождалось пропагандой именно собственного пути в противоположность тибетскому

и китайскому. Китайское чиновно-бюрократическое

325

(ритуал, одежда) демонстративно отвергалось в пользу своего, тангутского. При преемниках

Юаньхао императрицы-регентши и их сторонники склонялись к буддизму и ослаблению

китайского влияния. В противоположность им царствующий дом, возвратив себе фактическую

власть, демонстративно возвращается к китайскому. Цяныпунь устанавливает равенство буддий-

ского и китайского в своем пути, но Жэньсяо уже отдает в сфере государственного управления

предпочтение китайскому, конфуцианству. В 1146 г. в Си Ся официально вводится культ

Конфуция. Во всех областях страны было приказано возвести храмы Конфуцию, при поклонении

ему воздавались императорские почести, Конфуцию был пожалован титул императора Вэньсюань.

Осуществляется активный перевод конфуцианских канонических книг на тангутский язык.

Буддизм продолжал активно развиваться и при Жэньсяо, но он уже не мог претендовать на то,

чтобы быть основой государственной доктрины, ему была отведена роль хранителя благополучия

династии. В истории тибето-бирманских народов три крупных государства: Тибет, Бирма и

тангутское. Два из них в качестве своей исключительной идеологической платформы избрали

буддизм и развивались как теократические государства. С тангутским государством, которое

имело возможность направить «свой путь» в этом направлении, такого не случилось. Главная

причина заключается в соседстве Си Ся с Китаем, влияние институтов которого на тангутов

оказалось подавляющим.

Тангутское государство было полиэтническим образованием. Основными народностями,

населявшими Си Ся, являлись тангуты, китайцы, тибетцы и уйгуры. В сфере государственной

между этими народностями не было неравноправия, в иерархической соподчиненное™ всегда

считался старшим тот, чей чин был выше. Лишь при равенстве чинов старшим должен был

считаться всегда тангут.