Багдасарян В.Э. Российский исторический процесс в контексте теории вариативности общественного развития

Подождите немного. Документ загружается.

Центр проблемного анализа

и государственно-управленческого проектирования

при Отделении общественных наук РАН

Москва

Научный эксперт

2008

Вардан Эрнестович Багдасарян

Российский исторический

процесс в контексте

теории вариативности

общественного развития

В.Э. Багдасарян

Российский исторический процесс в контексте теории ва-

риативности общественного развития. М.: Научный эксперт,

2008. — 72 с.

© Научный эксперт, 2008

Центр проблемного анализа

и государственно-управленческого проектирования

Наш адрес:

107078, Россия, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 15

(подъезд 1, этаж 5)

Тел. / факс: (495) 981-57-03, 981-57-04, 981-57-09

E-mail: frpc@cea.ru.

Internet: www.rusrand.ru

УДК 94(470+571):001

ББК 63.3 Г(2)

Б 14

Б 14

ISBN 978-5-91290-020-4

ISBN 978-5-91290-020-4

УДК 94(470+571):001

ББК 63.3 Г(2)

3

Содержание

Методологические тупики познания ....................................6

Процессное понимание истории ...........................................8

Вариативность пути модернизаций ................................... 12

Факторная иерархия исторического процесса ................ 19

Цивилизационный маятник ................................................ 22

Неоднородность факторов исторического процесса .... 34

Религиозная составляющая исторического процесса ... 34

Ментально-аксиологическая составляющая

исторического процесса ........................................................ 40

Природно-климатическая составляющая

исторического процесса ........................................................ 40

Политическая составляющая

исторического процесса ........................................................ 44

Идейно-духовная составляющая

исторического процесса ........................................................ 46

Модернизационные модели России

в сравнительном анализе ...................................................... 51

Ошибочность цивилизационных экстраполяций .......... 55

4

Функции исторической науки в практике

государственного управления ............................................. 58

Уроки истории ......................................................................... 58

Историческое прогнозирование ......................................... 65

Литература ............................................................................... 67

5

Реализуемая в презентуемом проекте исследовательская

задача заключалась в разработке модели целостного понима-

ния российского исторического процесса в условиях новых

методологических вызовов. Полученные результаты, исхо-

дя из своего сущностного содержания, были определены как

теория вариативности общественного развития. Ее базовые

концептуальные положения, в применении к истории и госу-

дарственно-управленческой практике России, предлагаются

вниманию научно-экспертного сообщества

1

. Представленное

исследование проводилось на базе Центра проблемного ана-

лиза и государственно-управленческого проектирования.

1

Багдасарян В.Э. К вопросу о формировании теории демографической вариа-

тивности как новой объяснительной модели демографических процессов. М.,

2006.

6

Методологические тупики познания

Выдвигаемая задача достижения процессного понимания

истории актуализирует необходимость формирования меж-

дисциплинарного исследовательского инструментария. Его

применение соотносится с общим контекстом гносеологичес-

ких трансформаций.

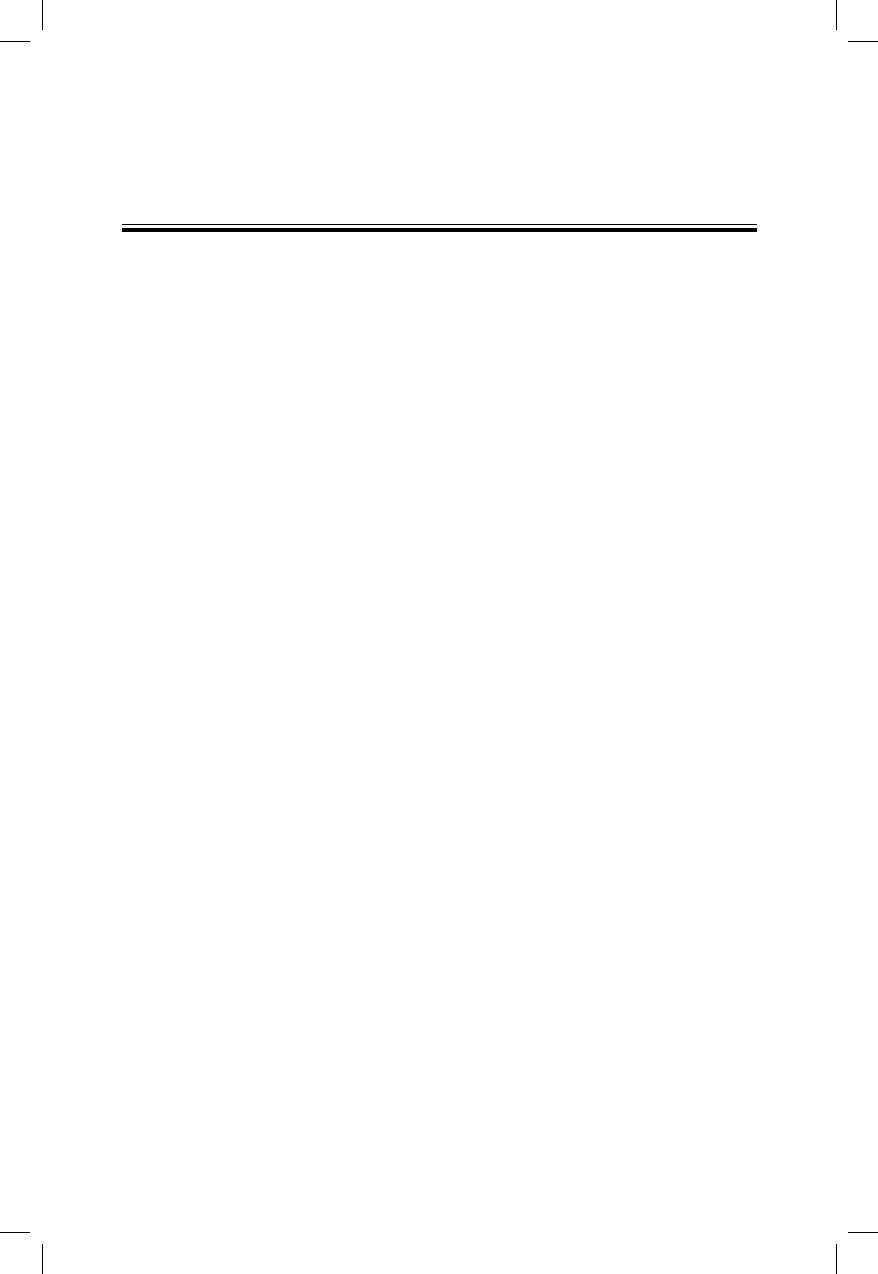

Развитие науки долгое время выстраивалось по траекто-

рии дисциплинарной дифференциации (рис. 1). Она, в своем

становлении прошла, по меньшей мере, через две трансфор-

мации. Как правило, речь идет о триаде методологических

парадигм — классика — неоклассика — постклассика

2

. Новые

научные области выделялись посредством специализирован-

ного сужения уже существующих предметных сфер. Сыграв

свою положительную роль на определенном этапе, как дета-

лизация исследовательских предметных ниш, такая атомиза-

ция привела науки сегодня к методологическому тупику. Все

более утрачивается общее системное видение рассматривае-

мых проблем. Наиболее значимые достижения современной

науки все чаще достигаются в последние годы именно в поле

междисциплинарного синтеза. Осознается потребность фор-

мирования нового интегративного знания

3

. Его генезис оп-

ределяется уже не расщеплением, а логикой научного синте-

за. Особая миссия в этой связи возлагается на историю, как

науку, исследовательское поле которой распространяется на

предметные ниши других обществоведческих (а зачастую, и

естественно-научных) дисциплин. Экономическое знание,

политологическое знание, социологическое знание, культуро-

логическое знание, взятые в применении к ретроспективному

анализу, синтезируются единым форматом исследования ис-

торического процесса.

2

Философия социальных и гуманитарных наук / Под общ. Ред. А.С. Лебе-

дева. М., 2006.

3

Багдасарян В.Э. Генезис секулярного познания: ценностно-мировоззрен-

ческая парадигма секуляризма. М., 2007.

7

Рис. 1. Эволюция моделей познания

……

…

……

…

8

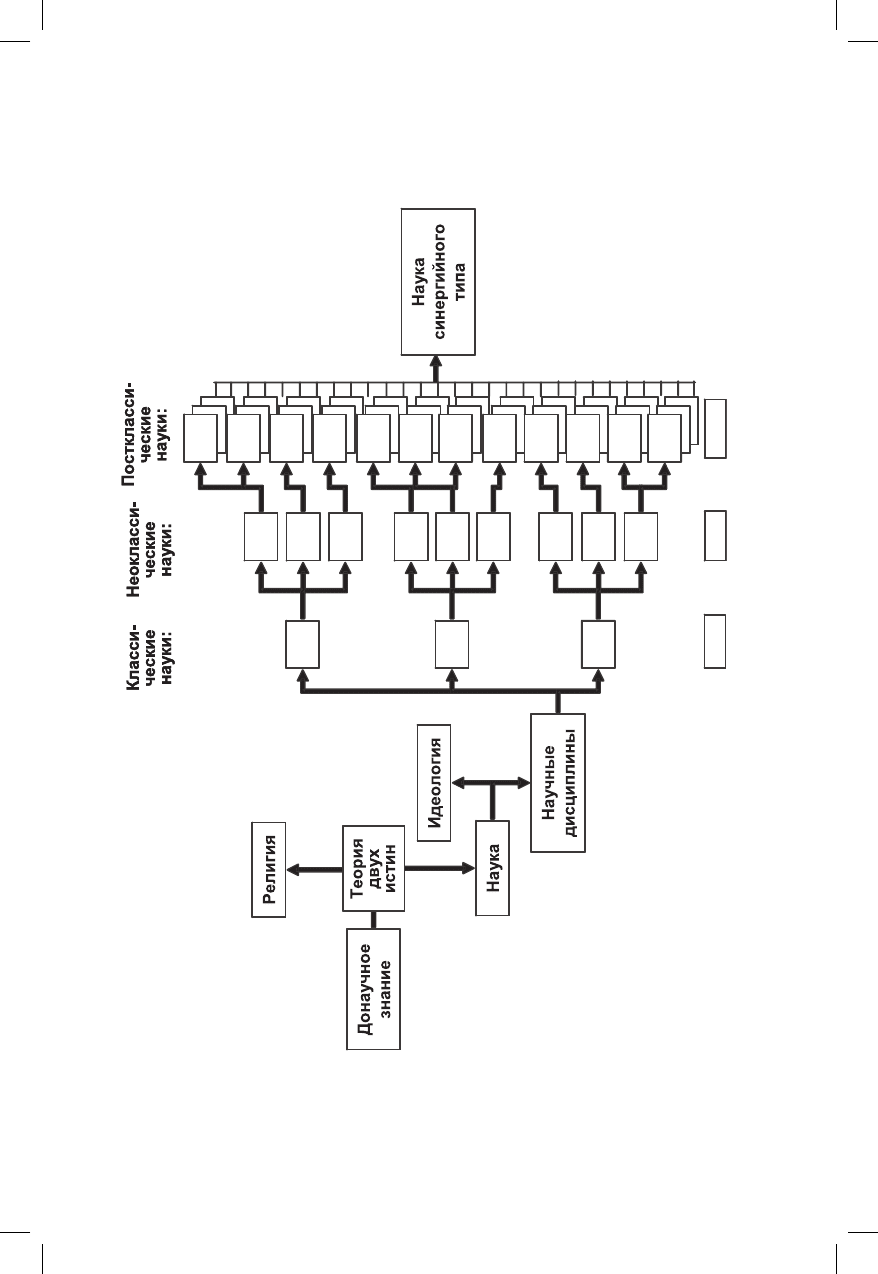

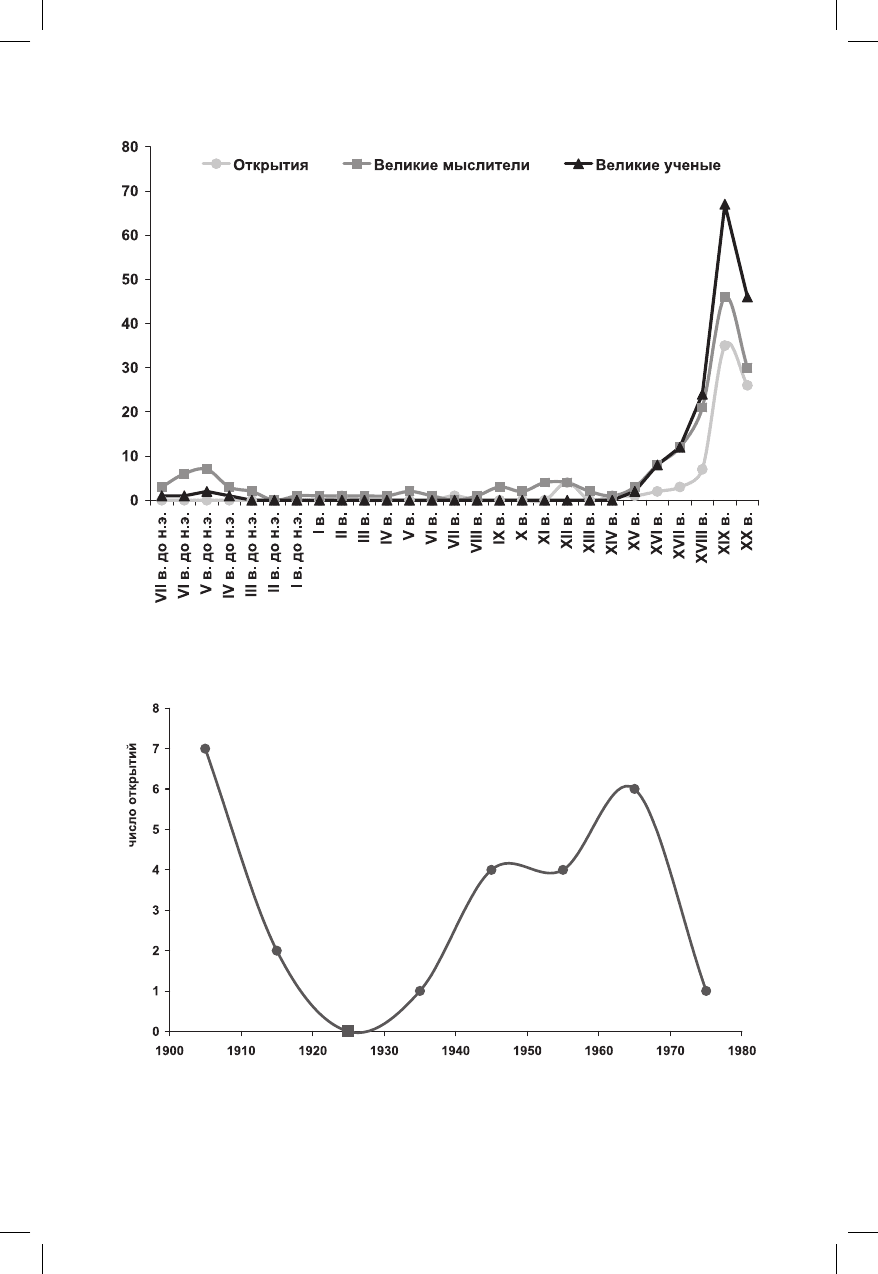

Спад познавательной эффективности наук в связи с их дис-

циплинарным деструктурированием может быть подтверж-

ден даже статистически. Сравнительно недавно американский

физик Джонатан Хюбнер эпатировал общественность мате-

матически подтвержденными выводами о закате эры иннова-

ционного развития. Взятый им за основу расчетов критерий

соотношения числа патентов к численности населения США

указывал на наличие столетнего тренда снижения динамики

научных открытий. Пик инновационного приращения знаний

фиксировался на временном интервале 1873–1915 гг.

4

Распределение изобретений, номинируемых по рейтингу

ООН в качестве величайших открытий в истории человечест-

ва, на шкале времени, также подтверждает хюбнеровские вы-

воды (рис. 2, 3). Апогей научного приращения был достигнут

в девятнадцатом столетии. В двадцатом веке научно-иннова-

ционная активность человечества резко снизилась. Критерии

численности величайших ученых и величайших мыслителей

демонстрируют тот же вектор научного упадка. Причем, для

последней трети XX в. показатели научной динамики оказа-

лись по рассматриваемой рейтинговой шкале вообще на ну-

левой отметке. Гносеологический кризис, таким образом, на-

лицо

5

.

Процессное понимание истории

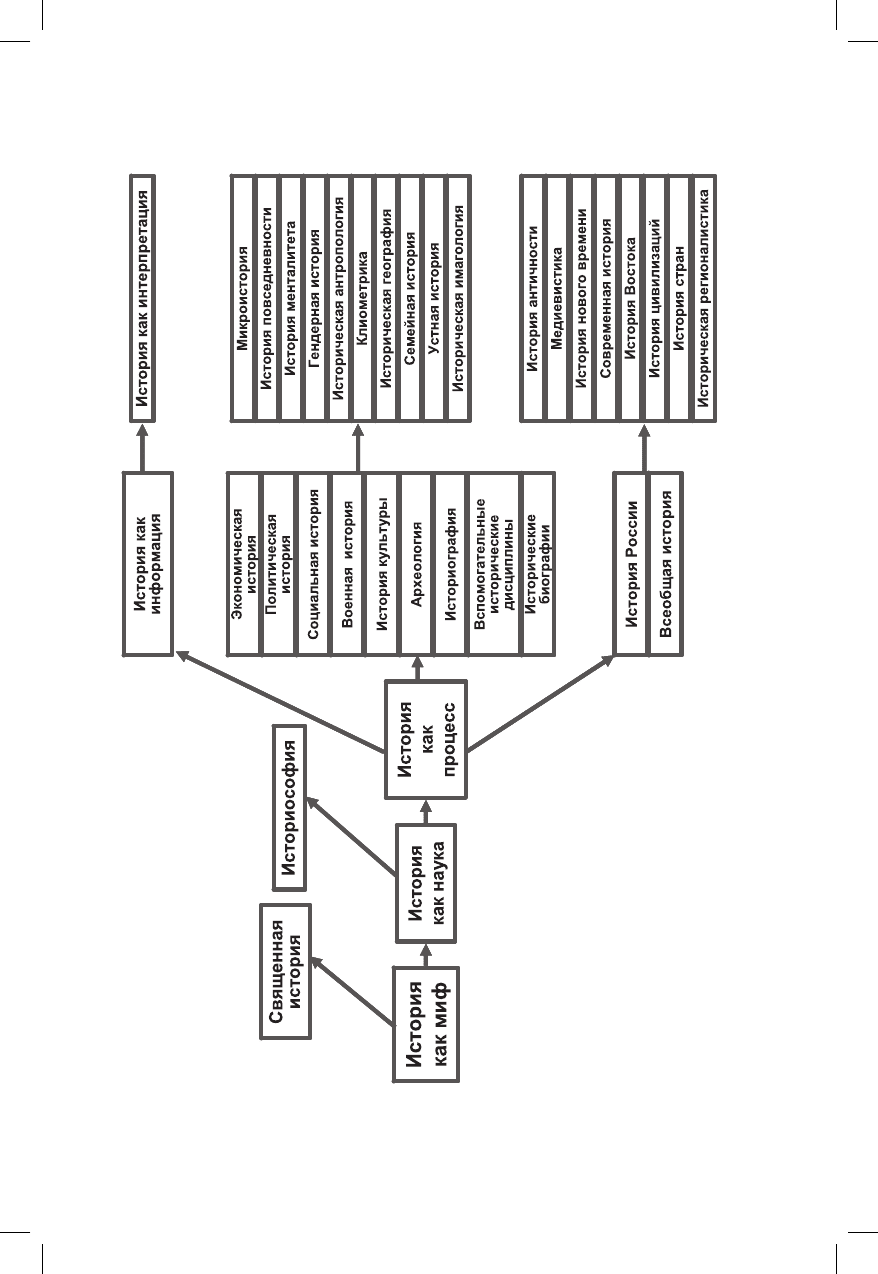

Соотносимый с общей логикой развития науки процесс

внутреннего дисциплинарного дробления наблюдается и в

сфере исторического познания (рис. 4). Рубежной вехой на

этом пути явилось расщепление предметных областей исто-

рии и историософии. Нивелированным таким образом ока-

зался общесмысловой пласт собственно исторического иссле-

4

Huebner J. e History of Science and Technology. Houghton Mi in, 2004.

5

Симчера В.М. Развитие экономики России за 100 лет: 1900–2000. Исто-

рические ряды, вековые тренды, институциональные циклы. М., 2006.

С. 393–432; Федоренко Н.П., Симчера В.М. К оценке масштабов сокраще-

ния научно-технического и производственного потенциалов России //

Проблемы машиностроения и автоматизации. 2000. № 3. С. 5–16.

9

Рис. 2. Динамика мировых знаний

Рис. 3. Гистограмма распределения величайших открытий ХХ столетия

(вошедших в рейтинг ста важнейших мировых открытий)

год

10

Рис. 4. Эволюция исторического познания