Белай О.М. Информационно-измерительные системы. Методические указания к лабораторным работам

Подождите немного. Документ загружается.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5.

ИИС на примере контроллера SSJKS4. Исследование работы аналогового мультиплексора.

Цель работы:

Исследование работы аналогового мультиплексора типа CD4051 в составе

ИИС на базе контроллера SSJKS4.

Теоретические сведения.

Информационно-измерительная система, выполняющая контроль и обработку нескольких

аналоговых (или дискретных) сигналов, как правило, имеет в своём составе узел электронного

коммутатора. Для этой цели применяют специализированные микросхемы аналоговых (цифровых)

коммутаторов. Основным элементом коммутации в таких микросхемах является канал (DS) полевого

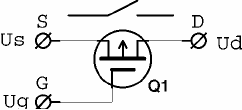

МОП транзистора (см.рис.41).

Рис.41

Управляющим электродом транзистора является затвор G. Он позволяет управлять величиной

сопротивления между стоком D и истоком S. Управляющим напряжением является напряжение Ugs.

У полевых транзисторов с изолированным затвором (МОП), затвор отделён от канала DS тонким

слоем SiO2. При таком исполнении транзистора ток через затвор не будет протекать при любой

полярности напряжения на затворе. Реальные токи

затворов полевых МОП транзисторов составляют

доли nA. Поэтому такой электронный контакт и цепь его нагрузки с источником управляющего

сигнала (потенциала) гальванически не связаны.

К основным электрическим параметрам электронного ключа относятся:

Iком – коммутируемый ток, протекающий по открытому каналу ключа;

Uком – коммутируемое напряжение (макс. допустимое напряжение, прикладываемое между

входом и выходом аналогового ключа).

Rотк – сопротивление ключа в открытом состоянии;

Tвкл – время переключения ключа;

Аналоговый коммутатор, кроме N-ключей имеет внутреннюю схему управления выбором

канала. Промышленностью выпускается целый ряд аналоговых коммутаторов. Например, м/с

CD4051 (К1561КП2) представляет мультиплексор-демультиплексор 8 x 1 каналов. Это означает, что

к выходу микросхемы могут подключаться выборочно (в зависимости от адреса) любой из 8-ми

входов (каналов). И наоборот, один

входной сигнал может распределяться на любой из 8-ми

выходов. Другая м/с серии CD4052 представляет два (4 x 2) канальных мультиплексора-

демультиплексора, а м/с CD4053 - три (2 x 1) канальных мультиплексора-демультиплексора.

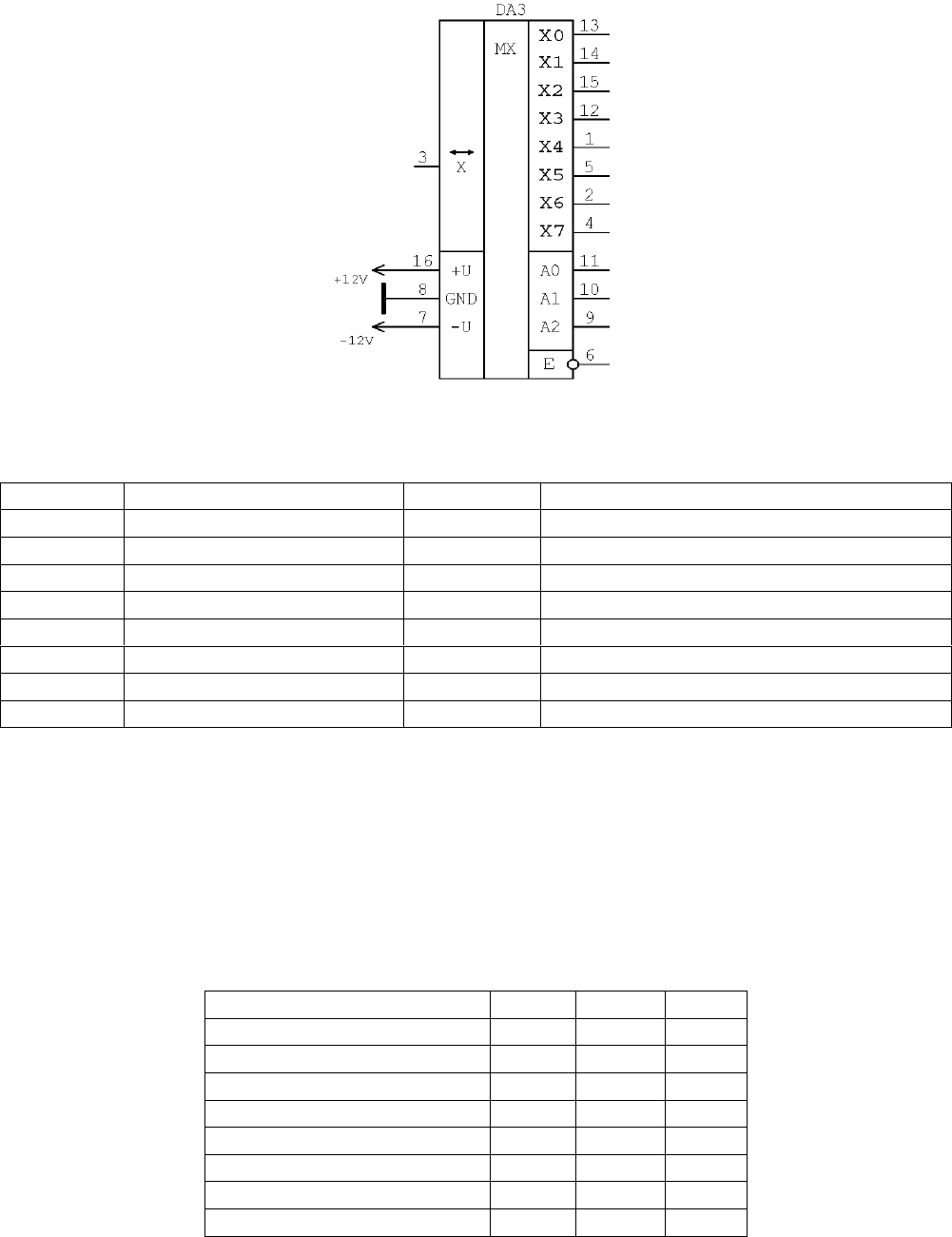

На рис.42 представлено схемотехническое изображение (цоколёвка) м/с аналогового

коммутатора CD4051 (К1561КП2), установленного в контроллере SSJKS4. Микросхема выпускается

в 16-выводном корпусе типа DIP и SOIC. Нумерация и назначение

выводов представлены в табл.8.

31

Рис.42

табл.8

Вывод, № Назначение Вывод, № Назначение

1 канал (вход) - X4 9 Адресный. упр. вход – A2

2 канал (вход) - X6 10 Адресный. упр. вход – A1

3 выход- X 11 Адресный. упр. вход – A0

4 канал(вход) - X7 12 канал(вход) - X3

5 канал(вход) - X5 13 канал(вход) - X0

6 Вход упр. ключами – E 14 канал(вход) - X1

7 Вход напр.питаня (-Uee) 15 канал(вход) - X2

8 Общий (GND) 16 Вход напр.питаня (+Ucc)

Рассмотрим алгоритм подачи управляющих сигналов для коммутатора CD4051.

Состояние входа E [6] определяет переход всех ключей каналов X0-X7 в высокоимпедансное

состояние, то есть размыкание, независимо от комбинации на адресных входах A0-A2, если подан

сигнал уровня логической “1”. При наличии уровня лог. “0”, разрешена выборка канала,

соответствующего адресному коду по входам A0-A2.

В табл.9 приведены адресные комбинации выборки каналов

X0-X7.

Табл.9

Скоммутированный канал A2 A1 A0

X0 0 0 0

X1 0 0 1

X2 0 1 0

X3 0 1 1

X4 1 0 0

X5 1 0 1

X6 1 1 0

X7 1 1 1

Если N – число каналов коммутатора, то число (P) адресных комбинаций A0-A2 будет

определяться как

(9)

N

P 2=

32

33

При коммутации двухполярных аналоговых сигналов, на вывод –Uee [7] должно быть подано

отрицательное напряжение питания.

При коммутации однополярных сигналов, вывод –Uee [7] можно подключить к общему

проводу (GND) источника питания.

Уровень лог.”1” управляющих сигналов по адресным входам A0-A2 должен соответствовать

уровню напряжения источника питания +Ucc [16].

В табл.10 приведены основные электрические параметры м/с CD4051.

Табл. 10

Символ Параметр

Условия

эксплуатации

Значение(при

25°C)

Единицы

измерен.

Icc Потребляемый ток от источника

(+Ucc)

Vcc= 5V

Vcc= 10V

Vcc= 15V

5

10

20

µA

µA

µA

Vcc= 2.5V,

Vee= -2.5V

or Vcc= 5V,

Vee= 0V

Typ / Max

270 / 1050

Ώ

Vcc= 5.0V,

Vee= -5.0V

or Vcc = 10V,

Vee= 0V

120 / 400

Ώ

Ron

Сопротивление открытого канала

Vcc= 7.5V,

Vee= - 7.5V

or Vcc= 15V,

Vee= 0V

80 / 240

Ώ

Tphl,

Tplh

Время запаздывания выходного

сигнала при смене адреса канала

(время переключения канала)

5V

10V

15V

Typ / Max

500 / 1000

180 / 360

120 / 240

ns

ns

ns

tphl,

tplh

Задержка распространения сигнала

относительно вход / выход

5V

10V

15V

Typ / Max

25 / 55

15 / 35

10 / 25

ns

ns

ns

34

Ход выполнения работы.

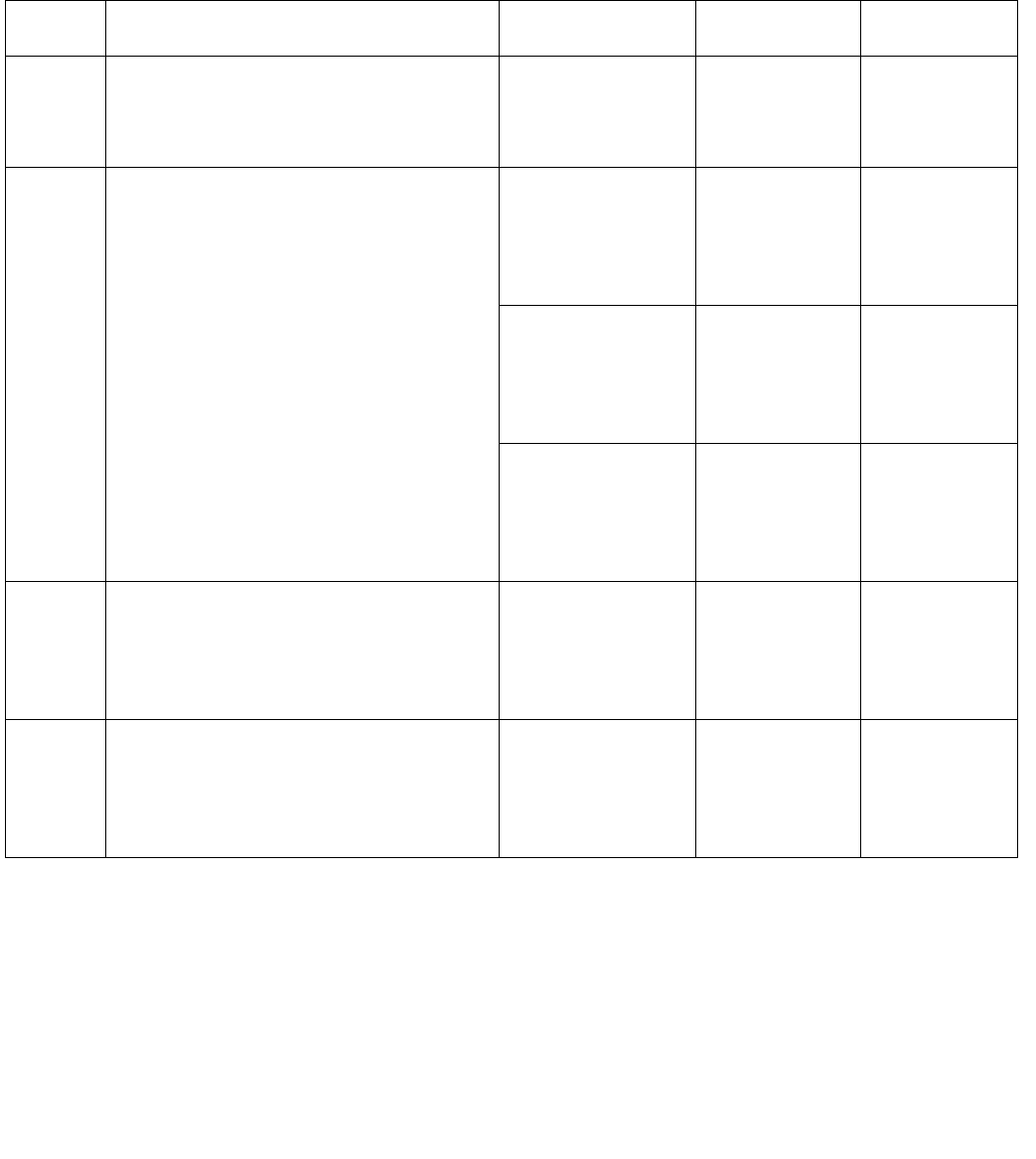

Для проведения коммутаций необходимо использовать монтажную схему печатной платы

контроллера, помещённую в описании ЛР№ 1 “ИИС на примере контроллера SSJKS4. Интерфейс.

Цифровое осциллографирование”, рис.7.

- подключите питание контроллера SSJKS4 через разъём XR3.

- с внешнего генератора подайте исследуемый сигнал на один из разветвителей макетной платы

(стенда SSJKS1) и подключите на разъём XR6 контроллера (Сh1 - XR6 [7]) и (С

h2 - XR6 [6]).

Аналоговая земля подсоединяется к контакту XR6 [10] (см.рис.43).

Рис.43

- на панелях [ADC_mode], [Regime], [Delay_ms] произведите соответствующие установки:

[ADC_mode / AB_8bit], [Regime / Oscillator], [Delay_ms / Zero];

При выборе значения [ADC_mode / AB_8bit], микроконтроллер будет поочерёдно, через

мультиплексор подключать к АЦП каналы Ch1 и Ch2;

- установите параметры сигнала амплитуду (U

m

) и частоту (F

xx

) внешнего генератора

лабораторного стенда SSJKS1 согласно вариантов табл.11, установив форму Rectangular_Wave;

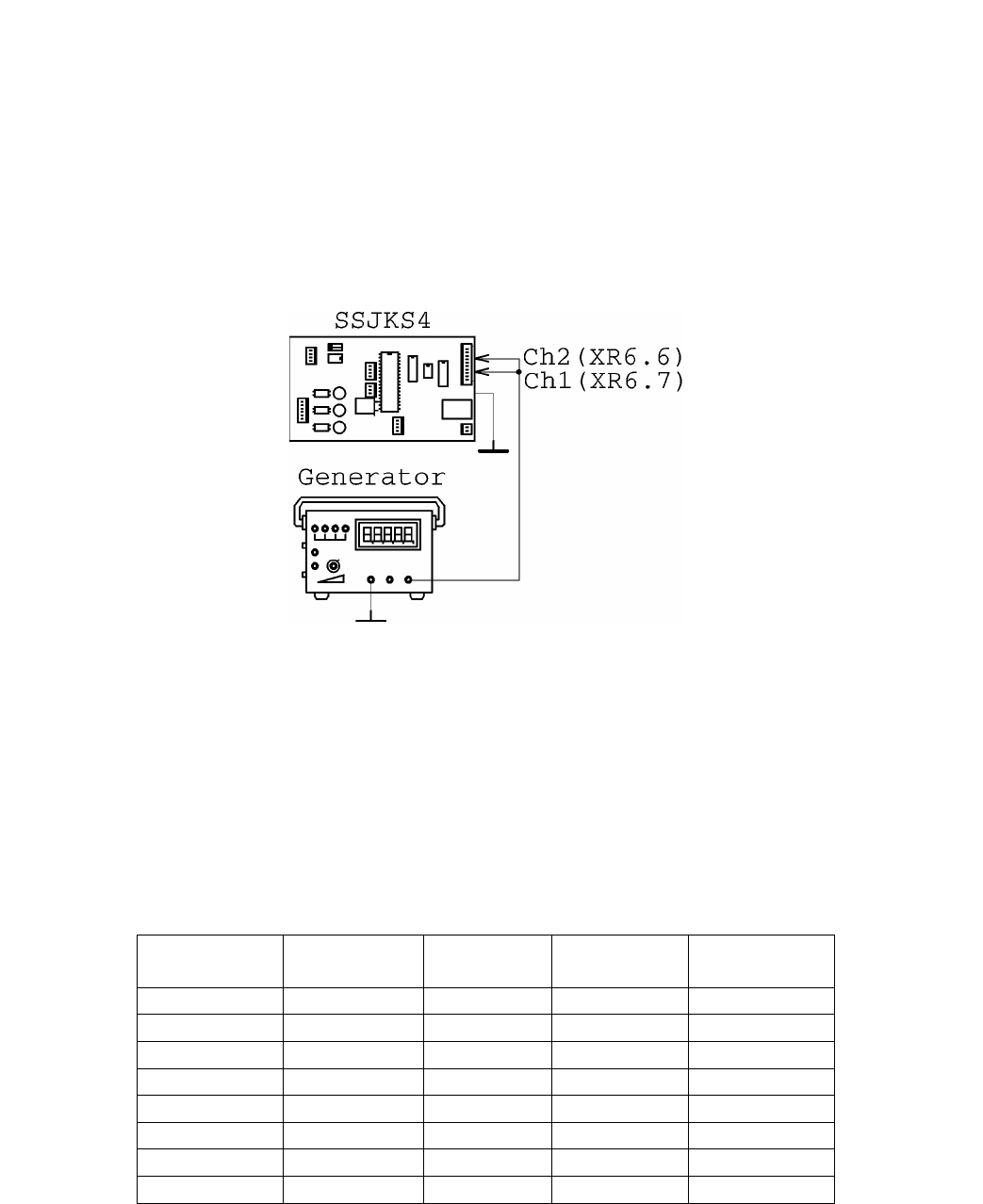

Табл.11

Номер

варианта, №

U

m

, (V) F

xx

, (Hz)

∆,(ms) ∆,(pic)

1 2,0 300

2 3,0 250

3 4,0 200

4 2,0 150

5 3,0 100

6 4,0 300

7 2,0 250

8 3,0 200

- используя кнопку “CYCL” произведите запуск цикла измерения. После получения устойчивого

изображения исследуемого входного сигнала, остановите цикл измерения кнопкой “STOR” и

сохраните полученное изображение в формате *.bmp, пометив кадр №1 для данного пункта (см.

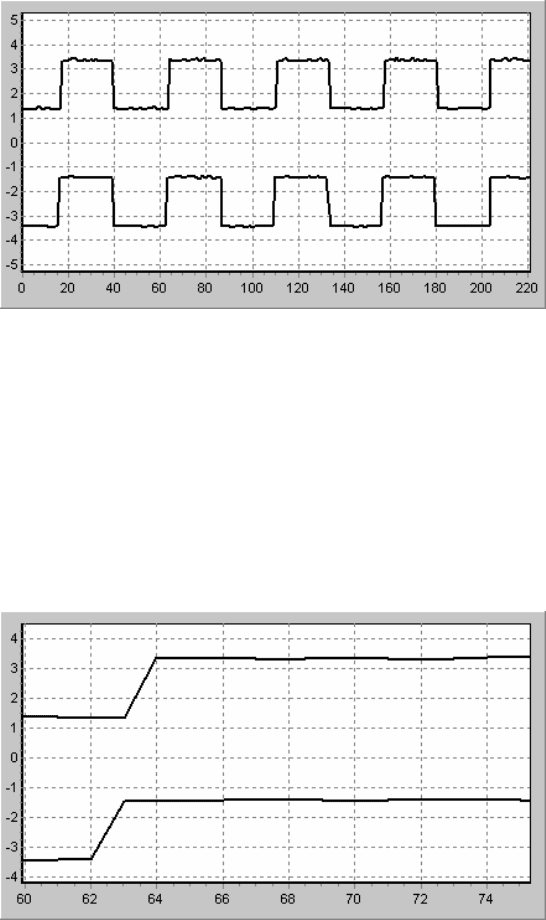

пример на рис.44).

Рис. 44

В окне [T/del_Nps] индицируется значение временного интервала (ms), в течение которого

контроллер производил замер данного кадра. Окно [Oscillator_points] содержит число точек в кадре.

В данном случае [T/del_Nps] = 29,6 ms, [Oscillator_points] = 222 points.

- выделите блоком (кн.BYT#1 мыши) область, захватывающую передний фронт импульсов (для

двух каналов) и сохраните, пометив кадр №2 (см. пример рис.45). Для центровки расположения

рисунка

в кадре, удерживая кн.BYT#2 мыши можно перемещать график в поле экрана

осциллографа.

Рис. 45

Содержание отчёта

- используя осциллограмму № 2 исследуемого сигнала, определить ошибки измерения ∆(ms) и

∆(pic) при 2-канальном режиме мультиплексора, заполнив табл.11, и сделать выводы о частотных

свойствах исследуемого мультиплексора (DA3) CD4051 .

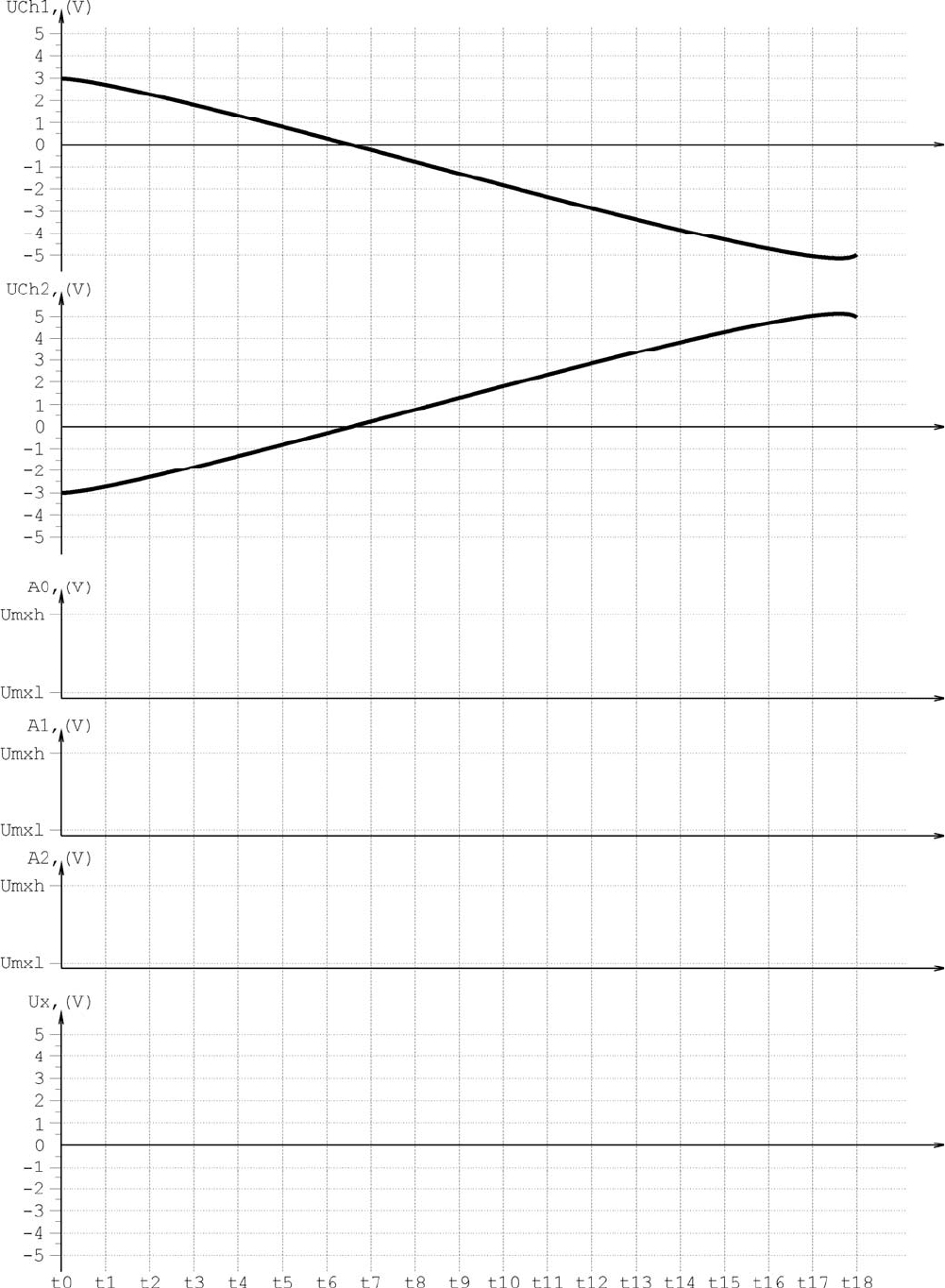

- используя заготовки временных диаграмм (рис.46) и варианты заданий (табл.12), отобразите

управляющие адресные (A0…A2) и результирующий выходной сигнал (Ux) на выводе [3]

мультиплексора DA3 м/с CD4051.

Контрольные вопросы

- назовите несколько типов аналоговых коммутаторов, выпускаемых промышленностью.

- назовите основные электрические параметры аналоговых коммутаторов.

- поясните алгоритм управления коммутатором CD4051.

35

36

- поясните принцип построения (рис.46) результирующего выходного сигнала (Ux) на выводе [3]

DA3 м/с мультиплексора CD4051.

Табл.12

№ Варианта Интервалы времени Выбор канала

T0-t2; t4-t6 Ch1 1

T2-t4; t6-t8 Ch2

T12-t14; t16-t18 Ch1 2

T10-t12; t14-t16 Ch2

T0-t1; t4-t5 Ch1 3

T1-t2; t5-t6; t15-t16 Ch2

t10-t11; t12-t13 Ch1 4

t11-t12; t13-t14 Ch2

T0-t3; t6-t9 Ch1 5

T3-t6; t9-t12 Ch2

t6-t9 Ch1 6

T3-t6; t9-t12; t15-t18 Ch2

t6-t8; t14-t16 Ch1 7

t4-t6; t8-t10 Ch2

T2-t4; t10-t12 Ch1 8

T0-t2; t16-t18 Ch2

Рис.46

37

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6.

Гальваническая развязка в ИИС. Оптоэлектронные приборы - оптроны.

Цель работы: Рассмотреть примеры практических схем гальванической развязки дискретных

и аналоговых сигналов на оптоэлектронных приборах - оптронах.

Теоретические сведения

К началу 70-х годов XXв. производство оптоэлектронных приборов в ведущих странах мира

превратилось в важную и быстро развивающуюся отрасль электронной техники, успешно

дополняющую традиционную микроэлектронику.

Из оптоэлектронных приборов, широкое распространение получили

оптроны (от английского

"optical-electronic device"), у которых имеется прямая оптическая связь от излучателя к

фотоприёмнику и, как правило, исключены все виды электрической связи между этими элементами.

Таким образом, в электронной цепи такой прибор выполняет функцию элемента связи, в

котором в то же время осуществлена электрическая (гальваническая) развязка входа и выхода.

Оптронами называют такие оптоэлектронные приборы, в которых имеются источник и

приемник излучения (светоизлучатель и фотоприемник) с тем или иным видом оптической и

электрической связи между ними, конструктивно связанные друг с другом. Принцип действия

оптронов любого вида основан на следующем. В излучателе энергия электрического сигнала

преобразуется в световую, в фотоприемнике, наоборот, световой

сигнал вызывает электрический

отклик.

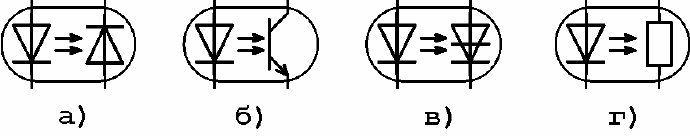

Диодные оптопары (рис.47.а) в качестве излучающего элемента используют инфракрасный

излучающий диод, а фотоприёмным элементом служит кремниевый фотодиод.

Рис. 47

Максимум спектральной характеристики излучения диода приходится на длину волны около 1

мкм. При облучении оптронного фотодиода в нём возникает генерация пар носителей заряда –

электронов и дырок. Интенсивность генерации пропорциональна силе света, а следовательно

входному току. Свободные электроны и дырки разделяются электрическим полем перехода

фотодиода и заряжают p-область положительно, а n-область

отрицательно. Таким образом, на

выходных выводах оптопары появляется фото-ЭДС. В реальных приборах она не превышает 0,7 - 0,8

V. Данный пример относится к работе оптопары в генераторном режиме. Если к фотодиоду

приложено обратное напряжение более 0,5 V, то электроны и дырки, генерированные излучением,

увеличивают обратный ток фотодиода. Это фотодиодный режим работы приёмного элемента.

Диодные оптопары

могут работать как в генераторном, так и в фотодиодном режиме.

Транзисторные оптопары (рис.47.б) рядом своих свойств выгодно отличаются от других видов

оптронов. Это прежде всего схемотехническая гибкость, проявляющаяся в том, что коллекторным

током можно управлять как по цепи светодиода (оптически), так и по базовой цепи (электрически), а

также в том

, что выходная цепь может работать и в линейном и в ключевом режиме. Механизм

внутреннего усиления обеспечивает получение больших значений коэффициента передачи тока К

i

,

так что последующие усилительные каскады не всегда необходимы. Выходные токи

38

фототранзисторов значительно выше, чем, например, у фотодиодов, что делает их пригодными для

коммутации широкого круга электрических цепей.

Тиристорные оптопары (рис.47.в) наиболее перспективны для коммутации сильноточных

высоковольтных цепей: по сочетанию мощности, коммутируемой в нагрузке, и быстродействию они

предпочтительнее Т

2

-оптопар. В тиристорных оптопарах в качестве приёмного элемента

используется кремниевый фототиристор. Включенное состояние фототиристора сохраняется и при

прекращении излучения входного диода.

Резисторные оптопары (рис.47.г) принципиально отличаются от всех других видов оптопар

физическими и конструктивно-технологическими особенностями, а также составом и значениями

параметров. В основе принципа действия фоторезистора лежит эффект

фотопроводимости, то есть

изменении сопротивления полупроводника при освещении.

Для наиболее распространенных оптопар используются следующие сокращения: Д - диодная,

Т - транзисторная, R - резисторная, У - тиристорная, Т

2

- с составным фототранзистором, ДТ -

диодно-транзисторная, 2Д (2Т) - диодная (транзисторная) дифференциальная.

Система параметров изделий оптронной техники базируется на системе параметров оптопар,

которая формируется из четырех групп параметров и режимов. Первая группа характеризует

входную цепь оптопары (входные параметры), вторая - ее выходную цепь (выходные параметры),

третья – объединяет параметры, характеризующие степень воздействия излучателя

на фотоприемник

и связанные с этим особенности прохождения сигнала через оптопару как элемент связи (параметры

передаточной характеристики), наконец, четвертая группа объединяет параметры гальванической

развязки, значения которых показывают, насколько приближается оптопара к идеальному элементу

развязки. Из четырех перечисленных групп определяющими, специфически "оптронными" являются

параметры передаточной характеристики и параметры гальванической развязки. Важнейшим пара

-

метром диодной и транзисторной оптопар является коэффициент передачи тока Ki.

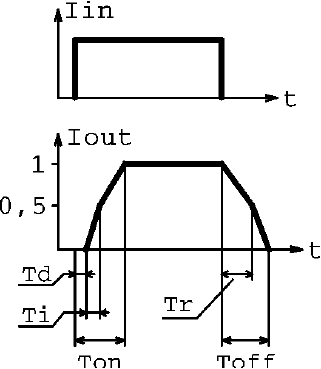

Определение импульсных параметров поясняется на рис.48.

Рис. 48

Ti – время нарастания выходного сигнала. Это интервал времени, в течение которого

выходной сигнал оптопары изменяется от 0,1 до 0,5 максимального значения.

Tr – время спада выходного сигнала. Это интервал времени, в течение которого выходной

сигнал оптопары изменяется от 0,9 до 0,5 максимального значения.

Полное время логической задержки сигнала определяется по уровню 0,5 амплитуды импульса

и равно

Tz = Td + Ti.

Ton, Toff – время включения / выключения.

39

Параметрами гальванической развязки оптопар являются: максимально допустимое пиковое

напряжение между входом и выходом U

разв п max

; максимально допустимое напряжение между входом

и выходом U

разв max

; сопротивление гальванической развязки R

разв

; проходная емкость C

разв

;

максимально допустимая скорость изменения напряжения между входом в выходом (dU

разв

/dt)

max

.

Важнейшим является параметр U

разв п max

. Именно он определяет электрическую прочность оптопары

и ее возможности как элемента гальванической развязки.

Достоинства этих приборов базируются на общем оптоэлектронном принципе использования

электрически нейтральных фотонов для переноса информации. Основные из них следующие:

- возможность обеспечения идеальной электрической (гальванической) развязки между входом и

выходом; для оптронов не существует каких-либо принципиальных

физических или

конструктивных ограничений по достижению сколь угодно высоких напряжений и

сопротивлений развязки и сколь угодно малой проходной емкости;

- возможность реализации бесконтактного оптического управления электронными объектами и

обусловленные этим разнообразие и гибкость конструкторских решений управляющих цепей;

- однонаправленность распространения информации по оптическому каналу, отсутствие обратной

реакции приемника на излучатель;

- широкая

частотная полоса пропускания оптрона, отсутствие ограничения со стороны низких

частот (что свойственно импульсным трансформаторам); возможность передачи по оптронной

цепи, как импульсного сигнала, так и постоянной составляющей;

- возможность управления выходным сигналом оптрона путем воздействия (в том числе и

неэлектрического) на материал оптического канала и вытекающая отсюда возможность создания

разнообразных датчиков, а

также разнообразных приборов для передачи информации;

- возможность создания функциональных микроэлектронных устройств с фотоприемниками,

характеристики которых при освещении изменяются по сложному заданному закону;

- невосприимчивость оптических каналов связи к воздействию электромагнитных полей, что в

случае "длинных" оптронов (с протяженным волоконно-оптическим световодом между

излучателем и приемником) обусловливает их защищенность от помех и

утечки информации, а

также исключает взаимные наводки;

Ход выполнения работы.

Гальваническая развязка дискретного сигнала с применением транзисторного оптрона.

Для проведения коммутаций необходимо использовать монтажную схему печатной платы

контроллера, помещённую в описании ЛР№ 1 “ИИС на примере контроллера SSJKS4. Интерфейс.

Цифровое осциллографирование”, рис.7.

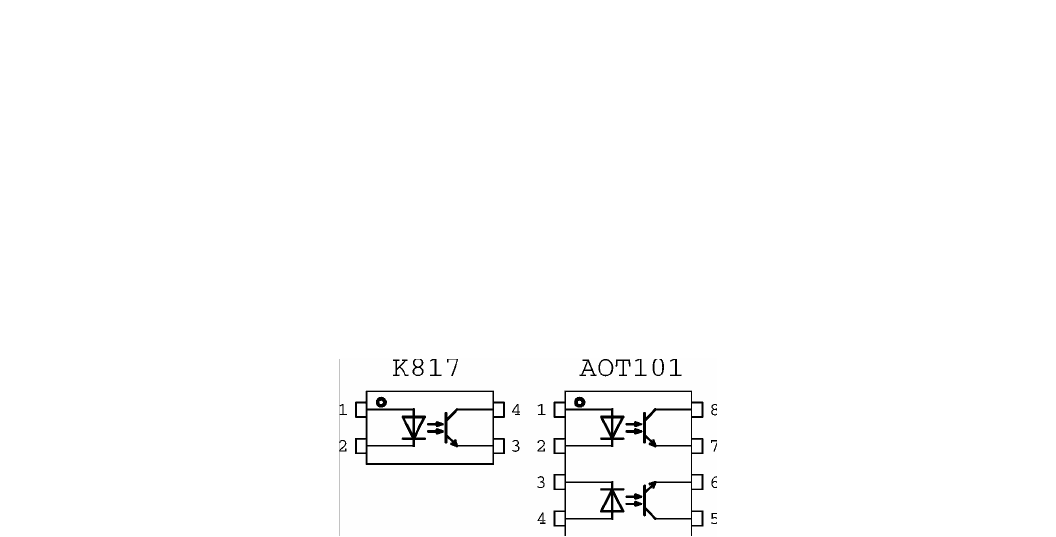

На макетной плате стенда SSJKS1, исследуемый оптрон (VO1) установлен в сокет (панель),

что допускает его замену на другие типы. На рис.49 приведен пример соответствия выводов для двух

типов оптронов K817 и AOT101. Если

на плате установлен AOT101, то при сборе схемы

используется только одна его половина, соответствующая выводам K817 (1-2, 7-8).

Рис. 49

40