Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства

Подождите немного. Документ загружается.

272 Иконостас и роль иконы в литургии и в личном благочестии

мещение икон на алтарных преградах

есть более ранний обычай.

После окончания иконоборчества

это стало правилом, и была создана

система, согласно которой размеще-

ние икон в этом месте происходило

в порядке, имевшем литургический

смысл. Алтарные преграды своей кон-

струкцией гарантировали устойчи-

вость. Подпоры высотой в человечес-

кий рост из камня или благородного

металла делили внизу низкие прегра-

ды и держали вверху архитрав. Это

была простая схема. На архитраве

(Epistyl) можно было поместить живо-

писный иконный фриз, промежутки

между колоннами заполнить живо-

писными иконами (Diastyl*), а на обо-

их столбах снаружи — написать по-

клонные (proskynese) во весь рост.

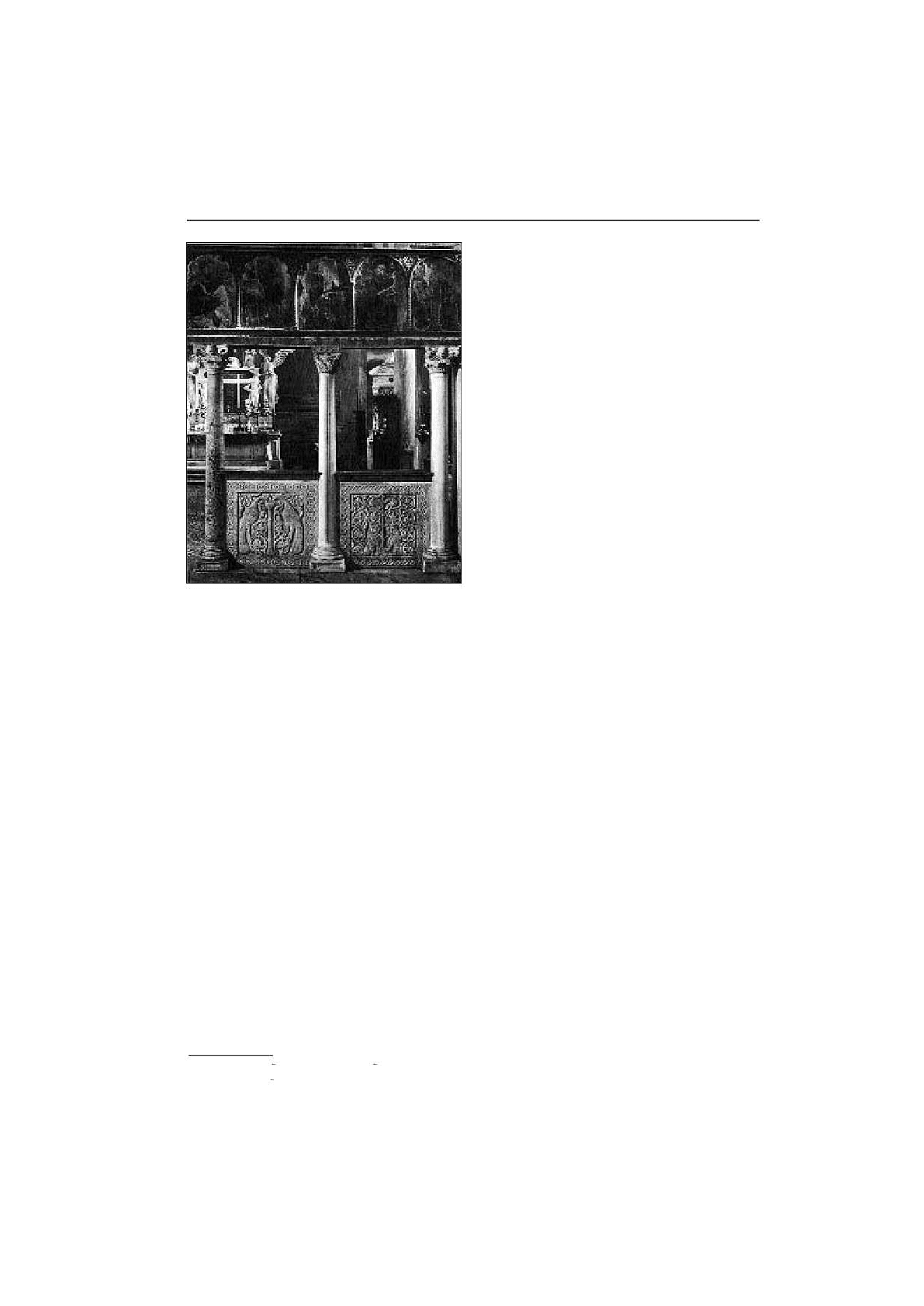

Алтарные преграды кафедрально-

144 го собора в Торчелло дают впечатление о том, как выглядела основная схема

49

.

Колонны и плиты между ними относятся к новой постройке XI века (если не

было вторичного использования икон, происходящих из старой церкви). Мес-

то архитрава ныне занимает длинный фриз полуфигур под аркадами, кото-

рый создан ок. 1400 г. в готическом стиле, однако здесь был другой, более ран-

ний. Алтарные преграды с колоннами делали на Западе чаще, чем ныне

можно думать. Основательная чистка церквей после Тридентского собора спо-

собствовала полному уничтожению подобных сооружений. В венецианском

музее Коррер имеются две иконы, происходящие еще из подобного темпло-

на

50

. Они были как отдельные иконы вмонтированы во фриз из фигур апосто-

лов и расчленены с помощью вписанных арок, которые образовывали двой-

ную раму. Икона XIII века в Ночера Умбра с аналогичной конструкцией

5 имеет, вероятно, такое же происхождение (гл. 2в).

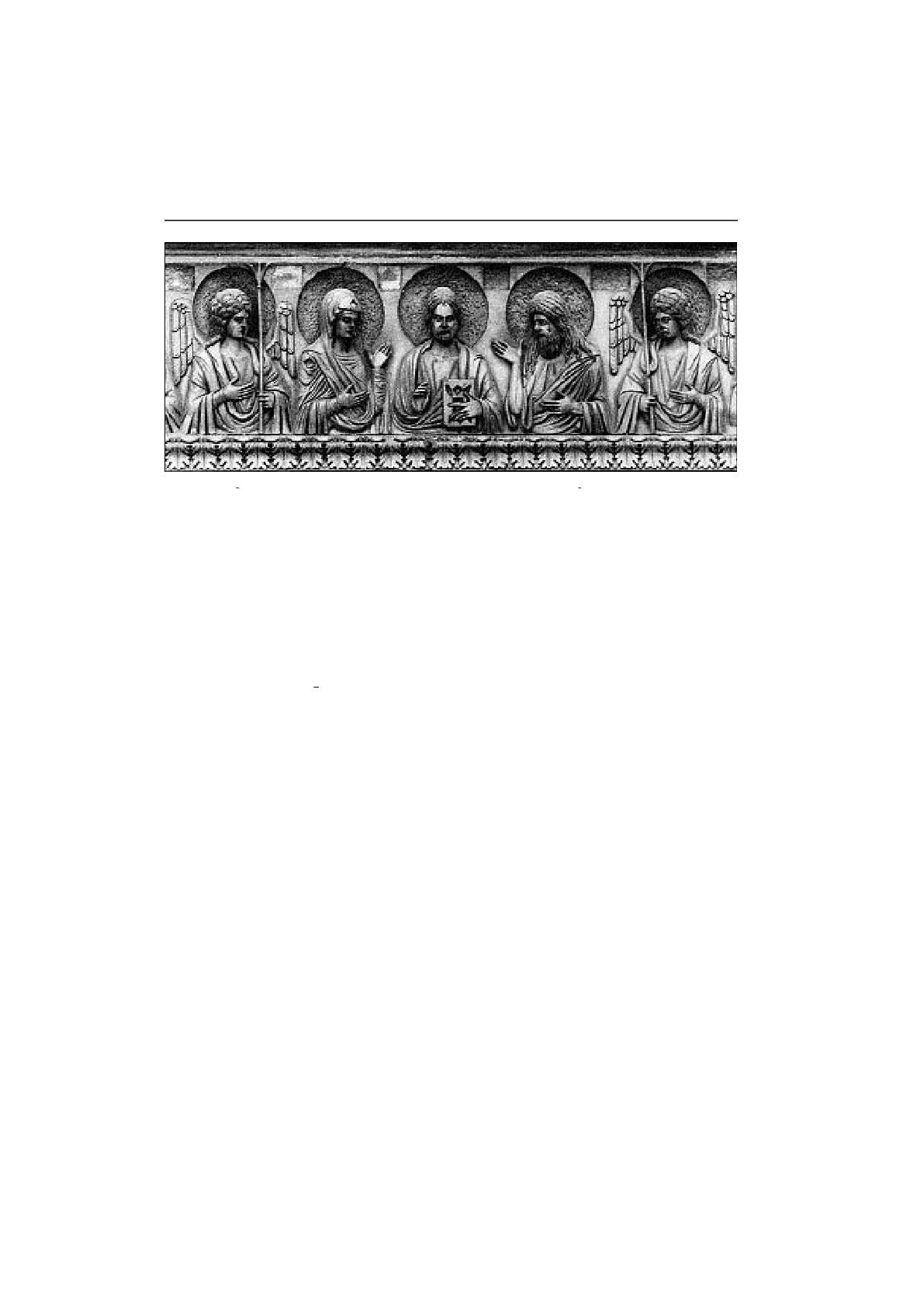

Над восточным порталом пизанского баптистерия ведущий скульптор эпо-

хи ок. 1200 г. в качестве модели использовал византийский иконный фриз, ко-

145 торый входил в состав исчезнувшей алтарной преграды в Пизе

51

. Стиль образ-

ца из очень прочного металла с эмалевыми надписями имен был преобразован

скульптором с применением разных технических приемов в хрупкий камень.

Естественно, тема «великое заступничество» святых и ангелов также принима-

ется во внимание. Ее можно видеть в аналогичном виде на единственном пол-

4 ностью сохранившемся фризе темплона, который когда-то принадлежал

часовне Синайского монастыря. Это доска длиной почти в 1,7 метра с 13 полу-

* Диастильныл — подпираемый двумя колоннами. Диастильная икона — икона в интерколум-

ниях алтарной преграды.

144. Ограда хора. XI-XII вв. Торчелло, собор

Алтарные преграды как иконостас

273

145. Иконный фриз над восточным порталом. Ок. 1200. Пиза, Баптистерии

фигурами «великого заступничества», в числе которых св. Георгий и Проко-

пий

52

. Итальянские граффити свидетельствуют об использовании их в кругах

крестоносцев, а стиль указывает на одного венецианского художника XIII века.

Как видно, в историю византийского иконостаса можно включить также при-

меры с Запада и произведения западных художников.

Документ 1202 года описывает с необходимой четкостью, как выглядела

конструкция алтарных преград с иконами в Константинополе

53

. Преграда пе-

ред алтарным пространством состояла, говорится там, из четырех высоких

опор из зеленого камня и двух преградных плит. На опорах лежал мрамор-

ный архитрав (kosmeton), на который была положена позолоченная деревян-

ная балка (templon). На ней находились, вероятно, иконы.

Итак, иконостас по-видимому возник из алтарных преград старого типа,

на которые добавили сверху живописные иконы. Однако после окончания

иконоборчества была воспринята и другая традиция, что способствовало воз-

никновению преград из драгоценных материалов, на которых образы из че-

канного серебра или эмали изначально были неотъемлемой составной частью

преград. Это сообщается уже в IX веке о часовнях императорского дворца

54

.

Роскошь убранства была там важнее, чем возможность почитать икону. Так

что мы имеем здесь дело скорее с дорогой утварью, чем с иконостасом в соб-

ственном смысле. Слоновая кость также использовалась на малых преградах

императорских капелл, если мы вместе с Куртом Вейцманом позволим себе

возвести пластинки из слоновой кости в Бамбергской соборной сокровищни-

це к такой практике в X в.

55

Как выглядели такие сооружения из серебра и эмали ок. 900 г., ясно на

примере имитации в виде мраморной преграды, недавно извлеченной при

раскопках фригийской церкви в Севасте в Малой Азии

56

. В надписи, сделан-

ной епископом-основателем, славится новое явление и впечатление от благо-

родных материалов, из чего следует, что он их имел перед глазами. Двадцать

одно изображение святых заступников помещено в плоско вделанные медаль-

оны с пестрой инкрустацией, напоминающей настоящие эмали. Даже на опо-

рах продолжается иконографическая программа, которая включает фигуры

274 Иконостас и роль иконы в литургии и в личном благочестии

святых. По идее этот микрокосм воспроизводит программу росписи церкви.

Он характеризует преграду как литургическое убранство, однако не делает ее

носительницей икон.

Все же кажется, что со временем среди преград из металлов появились до-

рогостоящие сооружения, в которых отдельные элементы достигали формата

настоящих икон. Константинополь даже экспортировал специалистов, кото-

рые в других местах сооружали монументальные преграды такого рода с ико-

нами. Хронист из Монте-Кассино сообщает об участии константинопольских

мастеров в сооружении преграды церкви аббатства, при освящении которой

(1071) было представлено все, что на Востоке имело ранг и имя

57

. На шести об-

ложенных серебром колоннах, между которыми стояли четыре плиты, лежа-

ла бронзовая балка, с которой свешивались 5 икон в форме щита. Это были

круглые иконы (Teretes) в серебряной оправе вокруг живописной доски, напи-

санные «с греческой искусностью». На деревянной балке с цветными изобра-

жениями на золотом фоне стояли 13 одинакового размера квадратных икон.

Большую часть их монах из Константинополя оправил серебром, а оправу по-

золотил. О серебряных темплонах с фигурными капителями мы узнаем так-

же из византийских источников того же времени

58

. Венецианцы захватили

в 1204 г. в Константинополе шесть необычайно больших эмалей с изображе-

ниями господских праздников, украденных с темплона одной алтарной пре-

грады

59

. Правда, нет доказательств того, происходили ли они действительно

из монастыря Пантократора, как утверждал спустя столетия один греческий

священник, когда он их обнаружил на Pala d'Oro над гробницей св. Марка.

Правда, с точки зрения размеров это было вполне возможно, однако алтар-

ные преграды монастыря Пантократора были из мрамора и неизвестен дру-

гой пример смешения таких материалов, как мрамор и эмаль, в одной конст-

рукции.

В сущности, во всех этих примерах отражается другая традиция, в которой

декорация и образы создавали синтез и роскошь материала прибавляла блеск

церковному помещению. Эстетика, отнюдь еще не эстетика икон, регулирова-

ла облик таких преград, которые следует понимать как кульминационный

момент декорации помещения. Лишь произведения, воплощавшие необыкно-

венные устремления, свидетельствуют о попытке превратить алтарные пре-

грады в иконостас, т. е. в место выставления икон.

Скрытое противоречие между двумя эстетическими концепциями фор-

мировало также вид самой иконы, когда ее «украшали» дорогими материа-

лами, как это тогда называлось. Собственно, фигура могла создать впечатле-

ние живой личности лишь посредством многоцветной утонченной

живописи. Дорогая рама, в которую ее вставляли, была подаренным ей укра-

шением, дополнительным облачением, которое в конце концов заходило так

далеко, что оставляло свободными только лицо и руки

60

. В сверкающем блес-

ке золота и эмали икона обретала другое воздействие, однако украшение бы-

ло средством усиления, но никогда не заменяло самое живопись. Поэтому

1 к образу Богоматери Никопеи (Nicopeia), которая ныне почитается в Сан-

Марко, можно было добавить эмалевый нимб (гл. 10г), как он и упоминается

в инвентарном списке икон своего времени под названием «сияние света»

Алтарные преграды как иконостас

275

(Phengos) из-за его драгоценности

61

. Иногда оформление иконы имеет харак-

тер подарка по обету, который преподносили иконе, как живой личности,

подобно тому как еще и ныне в особых случаях празднично одевают статую

св. Петра в Риме. Коронования икон в Риме также могут быть приведены для

сравнения

62

. Чтобы понять феномен, не требуется привлекать восточную

ментальность. Это доказывает, что византийское средневековье не всегда по-

нимало икону как эстетическую единицу, но в первую очередь как место яв-

ления изображенного лица.

Иконостас, о котором мы говорили, не нуждается в роскошном оформле-

нии. Он является по своему настоящему назначению лишь носителем икон,

своего рода архитектурной рамой, в которой иконы появляются, или сценой,

на которой они находятся, во всяком случае, он подчинен иконам, а не наобо-

рот. Одновременно он остается преградой у входа в алтарное помещение,

на которой неподвижные (местные) и заменяемые иконы вместе образуют изме-

няющееся «лицо» алтарного помещения. Поэтому в столетия после иконо-

борчества он вряд ли имел варьируемую основную схему. Отдельные иконы

можно было тем легче варьировать также и в их литургически обусловленной

взаимосвязи.

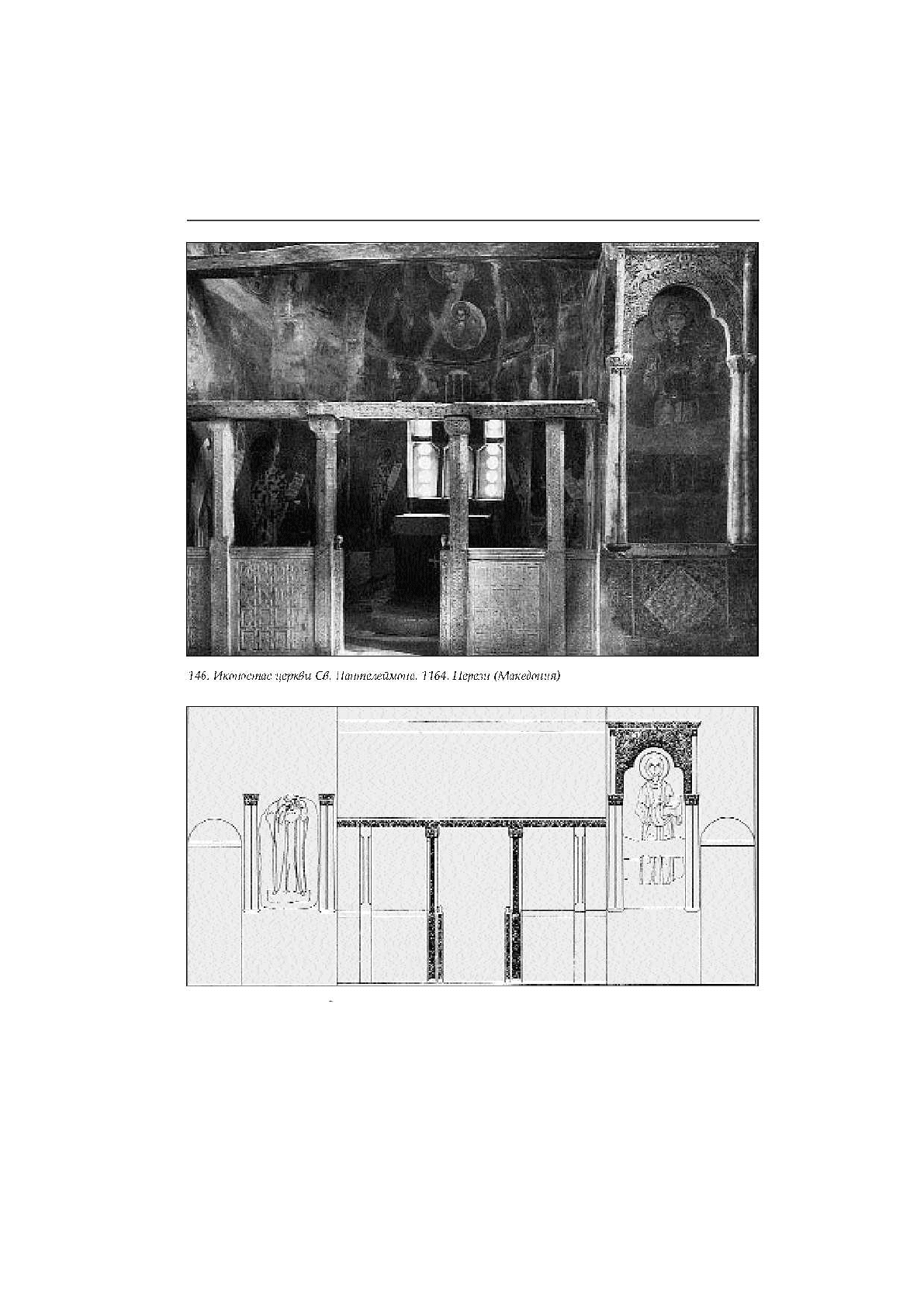

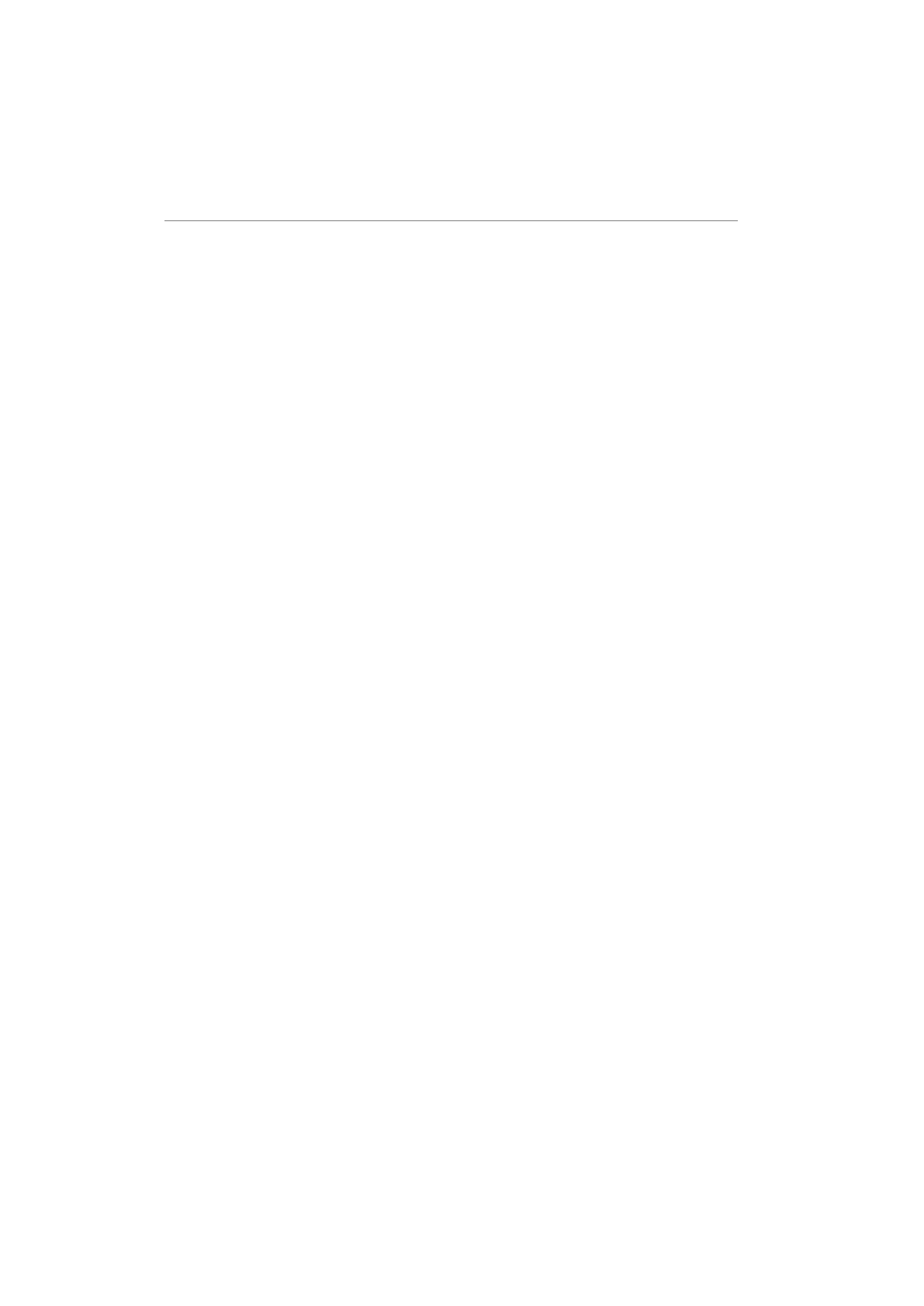

Церковь 1164 г. в Нерези, расположенная южнее Скопле в Македонии, поз-

воляет хорошо ознакомиться с обычной для того времени основной схемой 146,

иконостаса

63

. Здесь сохранилась лишь архитектурная основа, а не переносные 147

иконы. Она состоит кроме самой преграды из местных или поклонных икон

на обоих фланкирующих столпах, на которых являются, или, лучше сказать,

возникают перед нашим взором две стоящие фигуры почти в человеческий

рост. Ибо они «показываются» в раме из штукатурки и камня, рельефно трак-

тованной, которая выделяет их из всех остальных фигур. Речь идет не просто

о раме для иконы, а об аркаде на колоннах, которая, когда ее видят вместе

с фигурой, создает впечатление кивория. Можно предполагать, что такие бал-

дахины (они еще сохранились в Грузии в нескольких экземплярах)

64

первона-

чально служили подставкой заменяемых, поклонных икон и что они здесь изо-

бражены на стене, чтобы возвысить местную поклонную икону.

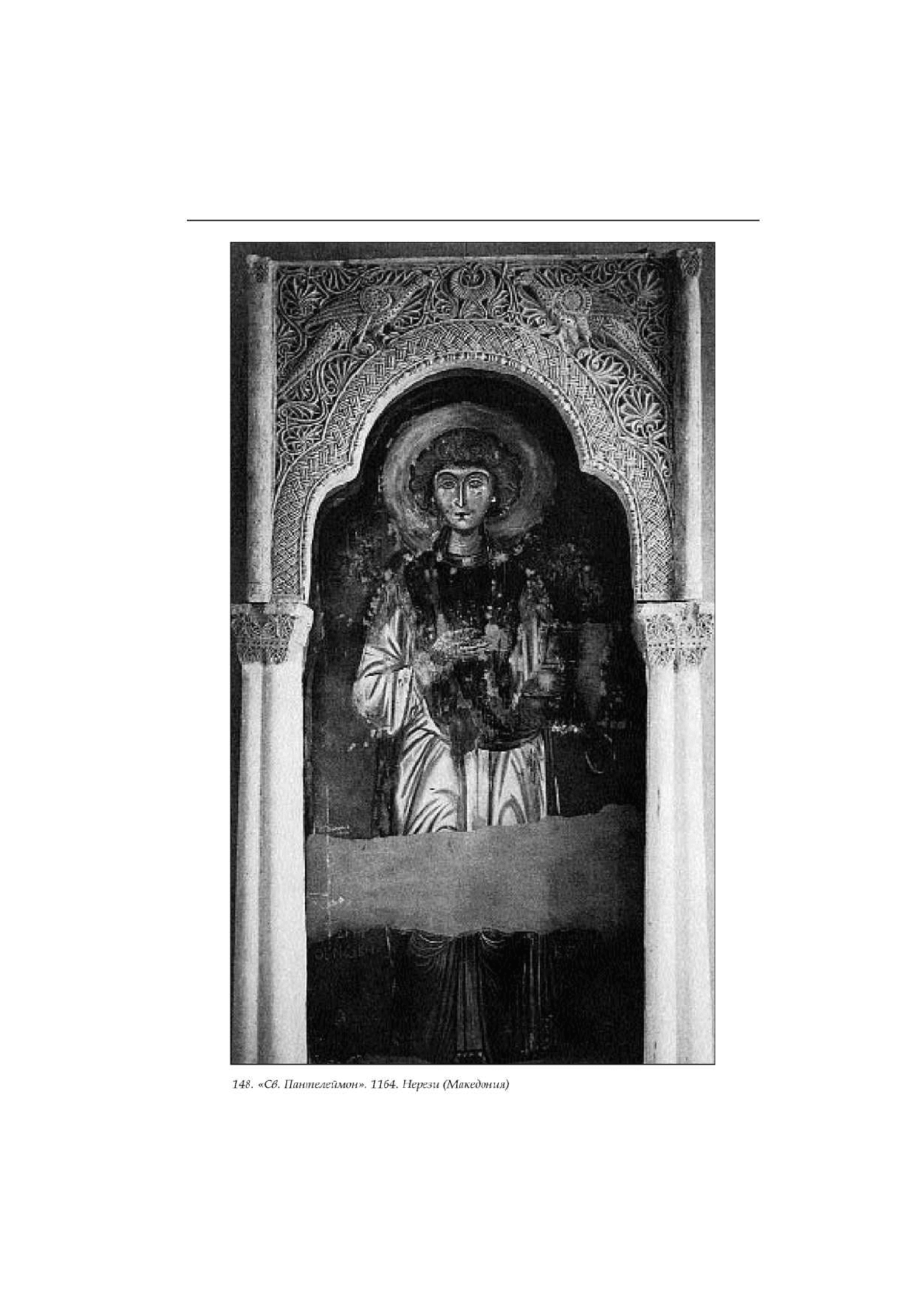

Особенность выбора икон состоит в нашем случае в том, что церковь была

посвящена какому-то святому. Так что отпадал диалог изображений, возмож-

ный тогда, когда Христос или Мария занимали место патронов. Нужно было

позаботиться о том, чтобы сохранить в силе их диалог по крайней мере так,

чтобы Мария могла осуществлять заступничество перед своим Сыном. Свя-

той слева от нее — Пантелеймон*, великий врачеватель душ, которого, соглас-

но легенде, голос с неба окрестил Пантелеймоном, что значит «всемилости- 148

вый»

65

. Такое качество делало его особенно достойным для той роли, когда

заступничество за ктитора и общину было первостепенной темой. На иконе

он держит атрибуты целителя, каковым он был первоначально. Это пробуж-

дает доверие к его неизменной способности творить чудеса. Молодой святой

* Пантелеймон (или Пантелеон) — христианский великомученик конца III-начала IV века, ле-

гендарный врач, помогавший всем и исцелявший всех страждущих безвозмездно и замученный

по доносу завистников.

276 Иконостас и роль иконы в литургии и в личном благочестии

147. Церковь Св. Пантелеймона. Графическая реконструкция. По Г. Бабич

Алтарные преграды как иконостас 277

с рыжеватой кудрявой головой отвечает представлениям об идеальном муж-

ском портрете, о котором мы говорили в другом месте (гл. 11б). Он представ-

ляет, как и вообще живопись в развитом XII веке, одухотворенный, утон-

ченный тип человека, созданный посредством живой и подвижной линии,

одушевляющей все телесное.

Местные иконы в монастыре Аракос на Кипре изображают, как мы видим,

покровительницу церкви Марию в диалоге с Христом. Усиление обычного 139,

диалога между двумя иконами состоит здесь в том, что Богоматерь разверты- 140

вает перед сыном письменное послание. Свиток придает ее ходатайству фор-

му официального документа, но текст является записью разговора между ма-

терью и сыном. Он начинается с вопроса, о чем же мать просит, на что она

отвечает, что она молит о «спасении смертных»

66

. Таким образом, свиток яв-

ляется петицией и одновременно носителем записанного диалога, получаю-

щего характер формального правового акта.

Впрочем, Мария, согласно основной иконографической схеме Заступни-

цы, обращается с поднятыми руками вполоборота к другой иконе, иконе

Христа. Тем самым она следует знаменитой модели, которая находилась

в церкви Богоматери в Халкопратии в столице: этот образ получил название

по святой часовне реликвий (Hagia Soros) пояса Марии

67

. Теперь мы узнаем,

что иконоборцы будто бы именно в этой церкви уничтожили также икону

Христа, «дающего ответ» (Antiphonites)

68

. Именно таким является название

иконы Христа в монастыре Аракос, а также название в XI веке одной мозаич-

ной иконы разрушенной церкви Богоматери в Никее

69

. Итак, кажется, что ху-

дожник на Кипре сознательно ввел в игру знаменитую пару икон, родиной

которой был Константинополь. Она присутствует во всех подобных творчес-

ких решениях и цитируется также в одном реликварии в форме креста, кото-

рый попал в папскую домашнюю капеллу как подарок византийского импе-

70

ратора.

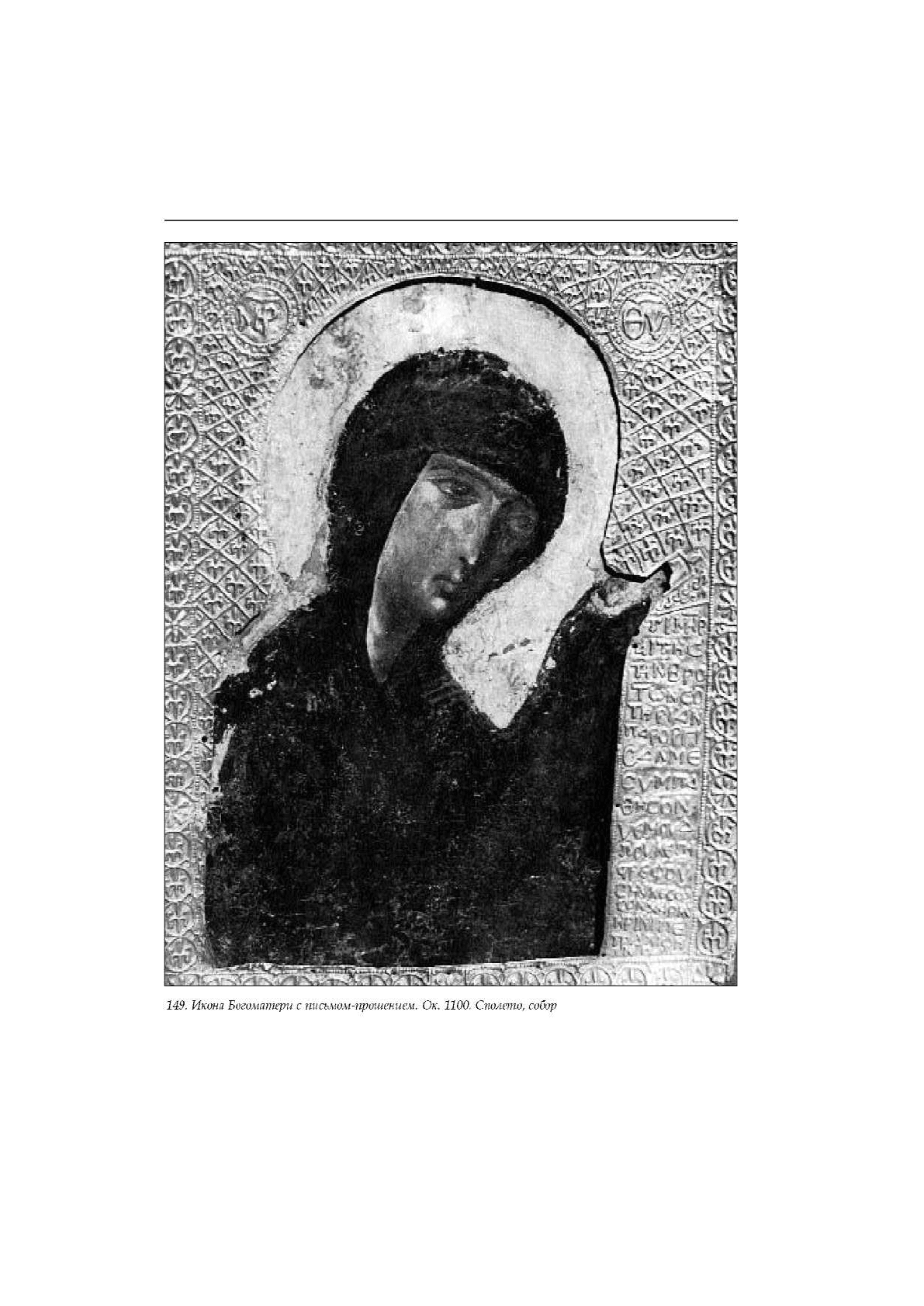

И вариант со свитком прошения также явно имел свой архетип в той же

церкви. То ли старая икона Богоматери была там модернизирована, то ли она

получила «спутницу», выступившую теперь со свитком прошения. Два пре-

восходных списка, выполненных ок. 1100 г. столичными художниками, вос-

производят этот более ранний оригинал. Один список, ныне в собрании Си-

найского монастыря, своей редкостной живописью восковыми красками

вызывает соблазн приписать ему более древнюю дату. Другой список с XIII ве-

ка почитается в соборе в Сполето

71

. Так, вариант со свитком не был изобрете- 149

нием художника-киприота, но цитатой оригинальной иконы, а приписанное

название образа Елеуса подчеркивало его актуальную функцию в иконостасе.

Нужно исходить из того, что иконографический тип иконы и ее название на-

ходятся в свободной взаимосвязи, и то и другое указывает на свой собствен-

ный архетип.

Сохранились также переносные храмовые иконы из иконостаса монастыря 141

Аракос, утраченные в Нерези. Они являются полуфигурными изображениями 142

Богоматери монастыря Аракос и Пантократора. Так как диалог образов был

уже представлен на полнофигурных местных иконах, они могли от него отка-

заться. Тема заступничества весьма редко переносилась на процессионные ико-

278 Иконостас и роль иконы в литургии и в личном благочестии

Алтарные преграды как иконостас

279

280 Иконостас и роль иконы в литургии и в личном благочестии

ны. Так было в конце XII века

в монастыре Св. Неофита, также на

Кипре

72

. Этот пример достоин упоми-

нания и по другим причинам. «Мило-

стивая» Богоматерь обращается здесь

ко Христу «человеколюбивому» (Phi-

lanthropos). Так назывался один сто-

личный монастырь, находившийся

по соседству с монастырем Богомате-

ри «благодатной» (Kecharitomene).

Праздник Филантропа, отмечавший-

ся на следующий день после Успения

Богоматери, 16 августа, чествовал

Спасителя, оказавшегося милости-

вым к заступничеству Марии за город

и империю

73

. Снова названия икон

вызывают ассоциации, направляю-

щие ожидания зрителя. Диалог икон

осуществляется всегда теми же самы-

ми «партнерами», постоянно играю-

щими, однако, иную роль.

Переносные храмовые иконы, ко-

торые дополняли неподвижные мест-

ные поклонные иконы (Proskyneseis),

как вторая пара икон, не дошли до

нашего времени в их первоначаль-

ном расположении. Тем не менее мы можем предположить, что они занимали

место в открытых промежутках между колоннами алтарных преград. Как раз

там они действительно находятся в одном ансамбле XIV века, где их в порядке

исключения прочно встроили. Речь идет о церкви в Старо-Нагоричино, осно-

ванной кралем Сербии, недалеко от Нерези в Македонии

74

. Одна из диастиль-

137, ных икон представляет св. Георгия, патрона церкви, с титулом победителя и ос-

153 вободителя (Tropaiophoros и Diasoritis). Ее парой является список знаменитой

иконы Марии из Пелагонии, на которой мать нежно склоняется к резвящемуся

младенцу (гл. 13е). Две завесы (podea), украшавшие подставку переносных икон,

изображены под ними на преграде. Местные иконы на соседних столбах пред-

ставляют привычную пару заступничества. Богоматерь «благодатная» (Kecharito-

mene) и «милостивый» (Eleemon) Христос, который, согласно тексту на раскрытом

кодексе, призывает к себе нуждающихся и обремененных (Мф. 11: 28), — они

лишь по замыслу соотносятся друг с другом, но не ведут наглядного диалога.

«Святые Врата» завершают ансамбль обязательной темой Благовещения Марии,

которое понимается как врата к истории спасения.

Храмовая икона представляет, конечно, как правило, покровителя церкви.

Если это была Мария, то обычно изображение восходило к определенному

прототипу, который зачастую был хорошо известен в какой-нибудь столич-

ной церкви. Но иногда церковь бывала посвящена Кресту Христову или како-

150. Диастильная икона Богоматери. XII в.

Пафос (Кипр), монастырь Св. Неофита

Алтарные преграды как иконостас

281

151. Фрагмент иконного фриза. XIII в. Палермо, Национальный музеи

му-нибудь празднику. В этих случаях было не просто найти подходящую ико-

ну, даже если темой было какое-то библейское событие. Не разрешалось изо-

бражать икону Креста, являющегося лишь символом, знаком. Поэтому для

церкви Святого Креста в Пелендри (Кипр) ок. 1200 г. выбрали как тему по-

следнюю остановку крестного пути

75

. Христос готовился к тому, чтобы быть

распятым на уже воздвигнутом кресте (Helkomenos). Таким образом можно бы-

ло больше выделить крест, чем это допускало Распятие, и все же направить

внимание на Христа, историческая реальность жизни которого обосновывала

реальность изображения. Но дело не было в таком случае окончательно реше-

но. Так в одной церкви в Монемвазии (Греция), с необычным храмовым пра-

здником крестного пути (Helkomenos), в XIV в. икона Распятия высотой в чело-

веческий рост служила храмовой иконой

76

.

Тот элемент иконостаса, о котором меньше всего было известно, был найден

в изобилии на иконах XI и XII веков, когда начали просматривать собрание

икон Синайского монастыря. Это были фризы икон на архитраве (Epistyl), 138,

лишь немногие примеры которых были известны в русских коллекциях и на 154

Афоне

77

. Изображения Господских праздников и своего рода «изобразительная

лития» святым позволяют с точностью определить, что «Великое заступничест-

во» и праздничный цикл года были главной темой таких икон на архитраве.

На маленькой иконе XI века резюмировано то, что находилось в центре 152

внимания на иконостасе

78

.12 праздников от Благовещения до Успения Бого-