Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства

Подождите немного. Документ загружается.

62 Почему образы?

10. «Богоматерь Ампарская». Перонистская предвыборная

демонстрация в 1972 г. Буэнос-Айрес

ствие, когда две культуры наслаиваются одна на другую и христианское ис-

пользование образов часто еще имеет дохристианские элементы: следует

вспомнить лишь Мадонну из Гваделупы и ее предшественницу в культе ин-

дейцев

67

. Но разве нет тут, как мы видели в предыдущем разделе, аналогии

как раз с нашей темой? Но важнее взаимодействие официального и простона-

родного культов, которые нельзя разделить так четко, как хотелось бы.

Для ранней Византии роль народа, т. е. «давление снизу», в исследовании

также оспаривается, как и роль двора в культе икон

68

. Однако спор теряет

смысл, когда замечают, что культ императоров сначала предоставлял только

формы, в которых совершался публичный культ икон, и что двор лишь присво-

ил себе культовые обычаи, которые существовали уже раньше

69

. Император

стал позднее жертвой собственной стратегии, передавая свой авторитет более

63 Почему образы?

высокому суверену на небесах, прежде всего тогда, когда уже не он выступал

на земле как живой образ, а икона.

Во всем сказанном выше нет, однако, речи о собственно религиозной зада-

че икон, ведь именно она являлась их первым и ближайшим предназначени-

ем. Но о религии, о которой свидетельствовали иконы, можно лишь говорить,

если вневре^менные черты, которыми обладает каждая религия, дополнить

временны^ми чертами, с которыми она является частью мировоззрения дан-

ной эпохи. Многие религии стремятся сделать видимым предмет благогове-

ния, взять его под свое покровительство и оказывать образу то почитание, ко-

торое желали бы оказывать высшему существу: отсюда и символические

действия перед иконой, являющиеся выражением религиозного благочестия.

Теологи всегда подозревали, что такой культ вводит простой народ в заблуж-

дение, когда он путает изображенного с изображением. Тем не менее они ис-

пользовали возможность таким путем позволить народу через созерцание по-

знать суть религии, т. к. теологический опыт в узком смысле народу был чужд.

Но проблема простирается глубже. Как только предмет религии становит-

ся зримым в изображении, тем самым ставят под сомнение чистоту определен-

ного понятия, обладать которым могут только действительно посвященные.

Зримый образ Бога предназначен для человеческого восприятия, которое, од-

нако, есть лишь средство к цели, т. к. в иудаизме и христианстве, в отличие от

греко-римской мифологии, нет антропоморфного понятия о Боге. Изображе-

ние не характеризует истинные качества Бога, но противоречит его сущности.

Поэтому требовалось тщательное теологическое определение двух природ

в Иисусе.

Проблему неизобразимости Бога можно решать двумя способами: во-пер-

вых, каждый видимый образ исключать как богохульство и, во-вторых, всякую

видимость принципиально подвергать сомнению и тем самым как раз ее допу-

скать, т. к. она является лишь чем-то внешним и не содержит в себе никаких

основ и реальностей. Это относится также к видимому миру вообще, который

выдвигает проблемы, сходные с проблемами изображения. Если приходится

жить в таком мире, то можно жить и с изображением: и то и другое отсылает

нас к невидимой реальности и для обоих материальное несущественно. Так

можно было бы описать мировоззрение поздней античности, система которо-

го лучше всего изложена в неоплатонизме. При этом в иконах Бога, иначе, чем

в иконах святых, выявляется внутреннее противоречие: они перенимают ант-

ропоморфные черты изображения, придают им, однако, понятие, о котором

их вид не позволяет догадываться и которого он не достигает, понятие неви-

димого и непостижимого. Противоречие было для теологов решено посредст-

вом дефиниции Иисуса, но осталось в силе (как раз потому, что две природы

Иисуса в самом деле ведь не могут быть изображены).

Общество, которое так твердо придерживалось религии, как это было

в ранней Византии, должно было уделять особое внимание формам проявле-

ния и присутствию святого существа в этом мире

70

. Это непосредственно ка-

салось икон, ведь в них содержалось притязание на то, чтобы «завладеть» не-

божителями, т. е. носителями святости, и сделать их объектами почитания.

Иконоборцы позднее утверждали, что иконы не способны сами по себе пре-

64 Почему образы?

творить обычное (koinos) в святое (hagion), даже если их освятить как хлеб, пре-

существленный в тело Христово. Однако сопротивление имело более древние

корни и вызвало как реакцию легенды о небесном или апостолическом про-

исхождении образов. Почитание и отрицание икон имели общий корень в аб-

солютной значимости сакрального, отличаясь только пониманием того, где

на земле можно было его встретить. Евхаристией «распоряжалась» официаль-

ная церковь, крестом — двор и военные, если свести все к простым формулам.

Иконы были сначала так же мало связаны с официальным духовенством, как

святые отшельники и чудотворцы были частью церковной иерархии. Те и дру-

гие задавали вопрос, может ли и имеет ли право только общественная иерар-

хия (по существу, двор и официальная церковь) представлять сакральное. Мо-

жет быть, потому, что вопрос этот был достаточно острым, иконы быстро

и в большом количестве ставились на службу двору и церкви.

4. Небесные чудотворные образы

и земные портреты. Икона, писанная

евангелистом Лукой, и «нерукотворный»

образ в Риме и на Востоке

В ранний период культа икон еще не было учения об образах, которое разъ-

ясняло бы сущность иконы и оправдывало ее почитание. Изучая различные

формы богослужения и легенды о сверхъестественном возникновении и чу-

дотворной силе икон, мы получали сведения о том, какие воззрения были

с ними связаны. Мы вступаем при этом в туманную зону перехода от антич-

ной к постантичной культуре, когда христианское общество в большей мере

воспринимает опыт и идеи язычества, когда-то гонимого христианством. Об-

щим для различных представлений является то, что используемый в культе

образ они понимают не как эстетическое свидетельство или произведение

художника, а как проявление высшей реальности, как орудие некой незем-

ной власти.

В более позднем учении об образах форма или, иначе говоря, подобие ико-

ны не было связано каким-то определенным ее списком, но могло варьиро-

ваться и повторяться. Оно было нацелено против злоупотребления образами

и на их демократизацию. Тем не менее оно не могло воспрепятствовать даль-

нейшему существованию особо чтимых икон. Причину этого надо искать

в ранней истории икон, слава которых началась с образов совершенно особо-

го рода. Во всех видах культового и мировоззренческого опыта содержится

своеобразная сила инерции, которая и в этом случае также объясняет даль-

нейшее сохранение более ранних обычаев.

С другой стороны, в самом учении об иконах заложено предпочтение, отда-

ваемое определенным спискам. Онтологические отношения между оригина-

лом и его отображением придают изображению критерий подлинности. Сна-

чала было важно не насколько художественно изображен святой, а насколько

правильно. Так что не могло существовать множество подлинных портретов,

а только один. Поэтому необходимо было установить, какой из них был дейст-

вительно подлинным

1

.

Поэтому было желательно, чтобы образы сами о себе заявляли, творя чуде-

са. Чудо являлось классическим доказательством подлинности. Если это случа-

лось с каким-то определенным списком иконы, то ему, как орудию небесного

вмешательства, приписывались особые возможности. История культа икон на-

чинается с чудотворных образов, которые, казалось, были способны оказывать

неземную милость. Парадокс религиозных изображений заключался в стрем-

лении сделать незримое зримым. В списках, которые доказали, что они явля-

66 Небесные чудотворные образы и земные портреты

ются местопребыванием Бога или святых, проблема решалась прямым вмеша-

тельством небесных сил. Одновременно в них уничтожалась разница между

изображением и изображенным; изображенный на иконе был воплощенной

личностью, по крайней мере, имелось его активное, чудотворящее присутст-

вие, как это было до того с реликвиями святого.

Этимологически икона значит eikon, т. е. не что иное, как образ

2

. Не будет

ошибкой понимать ее прежде всего как переносное, самостоятельное плоское

изображение, все равно из какого материала, на ткани ли, на камне или метал-

ле. Отдельное изображение, существующее само по себе, воспринимается ина-

че и способно поэтому к суггестивному воздействию на зрителя. Оно соверша-

ется не только потому, что данный созерцающий общается непосредственно

с данным образом. Суггестивное воздействие изображения проистекает также

из возможности воспринять его физическое существование. Это восприятие

усиливается благодаря перемещению образа, т. е. когда он меняет свое место-

нахождение, как живое лицо, или когда его по праздникам освобождают от

обычно скрывающей его завесы и он является во всем своем величии. Процес-

сии с иконами играли существенную роль в практике демонстрации почитае-

мых икон. В такой культовой «инсценировке» образ обретал как бы собствен-

ную жизнь, действовал как индивидуум, который нельзя было перепутать

с другими списками образов. Легенды о его происхождении и чудесах прида-

вали ему ореол. Ранние чудотворные иконы почти все должны быть отнесены

11 к описанной выше категории.

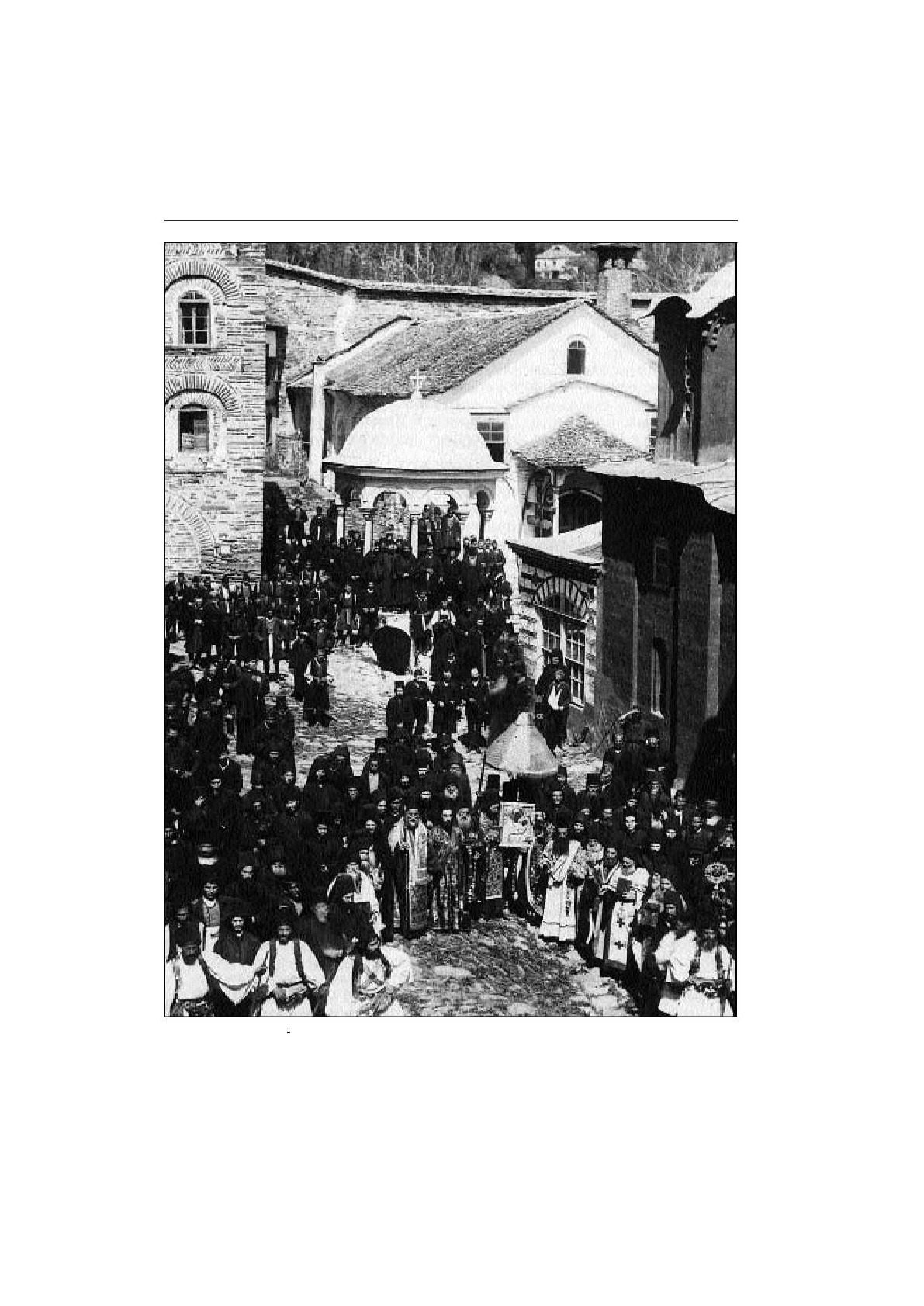

Иконопочитание православной церкви наглядно изображено на фотогра-

фии, где снята праздничная процессия с иконами, которая из Протата, главной

церкви Афона, двигалась в соседние монастыри

3

. Ее центром был чудотворный

образ, называемый Axion estin, что намекало на молитву к Богоматери: «Достой-

но есть, яко воистину блажити Тя Богородицу». Легенды о чудесах относят его

ко времени иконоборчества и сообщают, что образ кровоточил после того, как

был ранен императорским солдатом. Богоматерь на чудотворной иконе восседа-

ет «на каменном троне настоятеля под балдахином и пользуется почитанием,

достойным князей. На праздник тысячелетия Афонского монастыря она была

как правящий суверен принята в Афинах под звон всех колоколов»

4

. Младенец

Христос держит ленту с текстом Евангелия от Луки (4: 18): «Дух Господень на

Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня исцелять со-

крушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозре-

ние...» Теперь эти слова отнесены к иконе, которая способна творить эти чудеса.

В пасхальный понедельник монахи сопровождали ее в соседние монасты-

ри. Икону несли при этом под балдахином, бывшим уже в дохристианской ан-

тичности эмблемой верховной власти суверена. Здесь почитание Богоматери

обретало отчетливо материальные формы. В той же процессии несли и дру-

гие чудотворные иконы Богоматери, также как покровительниц монастырей.

Хотя речь идет об одном-единственном лице, уместно понятие покровитель-

ницы употреблять во множественном числе, т. к. иконы со своей стороны

приобрели личные качества, после того как размылись границы между обра-

зом и изображенным. Иконы, как культовые образы языческой античности,

украшались венками, венцами, или их даже одевали как реальных персон. Зо-

67

11. Процессия с иконои. Ок. 1900. Афон

68 Небесные чудотворные образы и земные портреты

12. Процессия с «Акафистной» иконой Богоматери

на сербской фреске XIV века. Марков монастырь

12, лотые оклады также относятся к этой категории. Фрески XIII и XIV веков, ил-

111, люстрировавшие Акафист Богоматери или изображавшие перенесение остан-

112 ков усопших царей, свидетельствуют о том, что на протяжении столетий

в культовой практике и в чинопоследовании процессий с иконами произошло

мало изменений

5

.

Икона Богоматери с Афона представляет ранний вид внелитургических

образов. В Византии действительно существовали два вида образов. В XII веке

устав монастыря Пантократора в Константинополе сообщает обо всех иконах,

перед которыми во время литургии зажигались светильники

6

. Это был полный

иконографический цикл изображений. Поэтому странно слышать, что в дни

поминовения усопших членов императорской семьи из церкви Одигон прино-

силась знаменитая икона Богоматери и пребывала у гробниц ктиторов. Икон

Девы Марии было в монастыре предостаточно. Почему хотели иметь еще од-

ну, хранившуюся в другом месте? Ожидали от нее проявлений благодати? От-

вет на эти вопросы заключается в традиции почитания той чудотворной ико-

ны, которую называли Одигитрия* (гл. 4д).

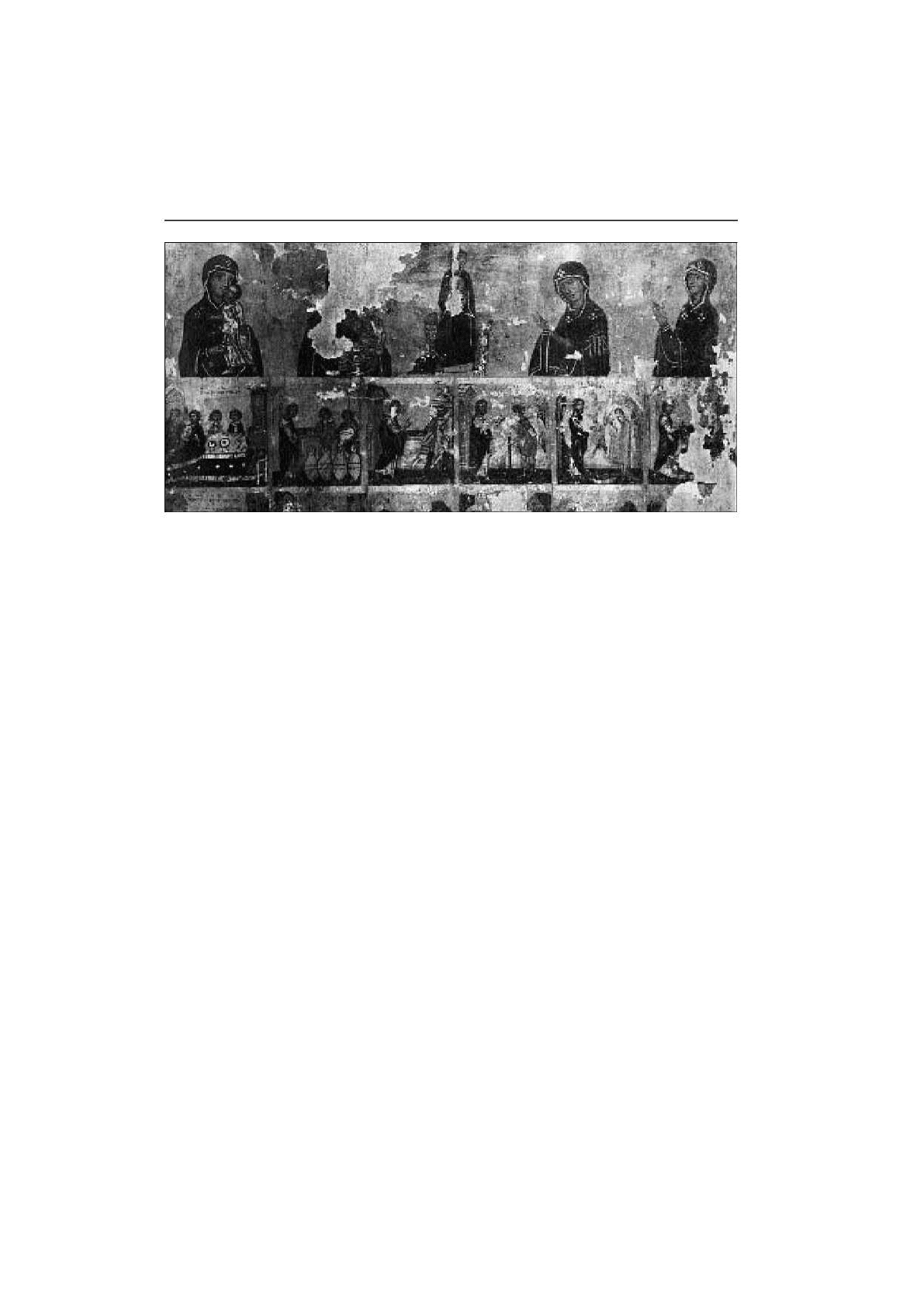

13 Существование особо чтимых икон, называемых по имени церкви, в кото-

рой они находились, отражено на одной иконе XI века

7

, где на верхнем поле

* То есть «Путеводительница», от греч. hodegeter — проводник, путеводитель.

Нерукотворные образы Христа и «контактные» реликвии

69

13. Многочастная икона с различными типами Богоматери.

XI в. Синай, монастырь Св. Екатерины

изображен ряд отдельных фигур, а именно пять образов Богоматери: в центре

на троне с ктитором у ее ног, а по обеим сторонам ее четыре изображения по-

ясной фигуры Марии. Странность этой многократности изображения одного

и того же лица объясняется надписями с названиями икон. Они не только за-

ключают в себе имя Мария, но имеют еще добавление — название церкви. Так,

слева — Богоматерь из Влахернской церкви и Богоматерь из церкви Одигон,

справа Богоматерь из часовни Агиа Сорос, святилища Халкопратийской церкви

и мало известная Химеутисса. Образы Девы Марии названы по именам знаме-

нитых церквей, где хранились их подлинники. Ктитор этой иконы заручился

их коллективным заступничеством, собрав их всех вокруг своего изображения.

Уже изменение масштаба фигур указывает на собрание отдельных образов,

икон на иконе. Этому же служат поясное изображение, поза и выражение ли-

ца. При изображении влахернской иконы мастер ошибся, что неудивительно

при таком обширном выборе, и спутал фигуру Оранты, которая тут должна

была бы быть, с образом Богоматери Умиление (см. об этом с. 322). Централь-

ная фигура воспроизводит устойчивый тип. Фронтальная поза Марии и ико-

нография младенца указывают на так называемую Никопею, или победонос-

ную. Изображение доказывает наличие икон, между которыми возникло

подобие соперничества, которые в некотором смысле продолжали функцию

древних языческих храмовых изображений.

а) Нерукотворные образы Христа

и «контактные» реликвии

В аспекте их возникновения различают два вида культовых изображений, ко-

торые пользовались у христиан общественным почитанием. Один вид, снача-

ла подтвержденный только для образов Христа и для образа св. Стефана на

плате в Северной Африке, охватывает образы нерукотворные и потому осо-

70 Небесные чудотворные образы и земные портреты

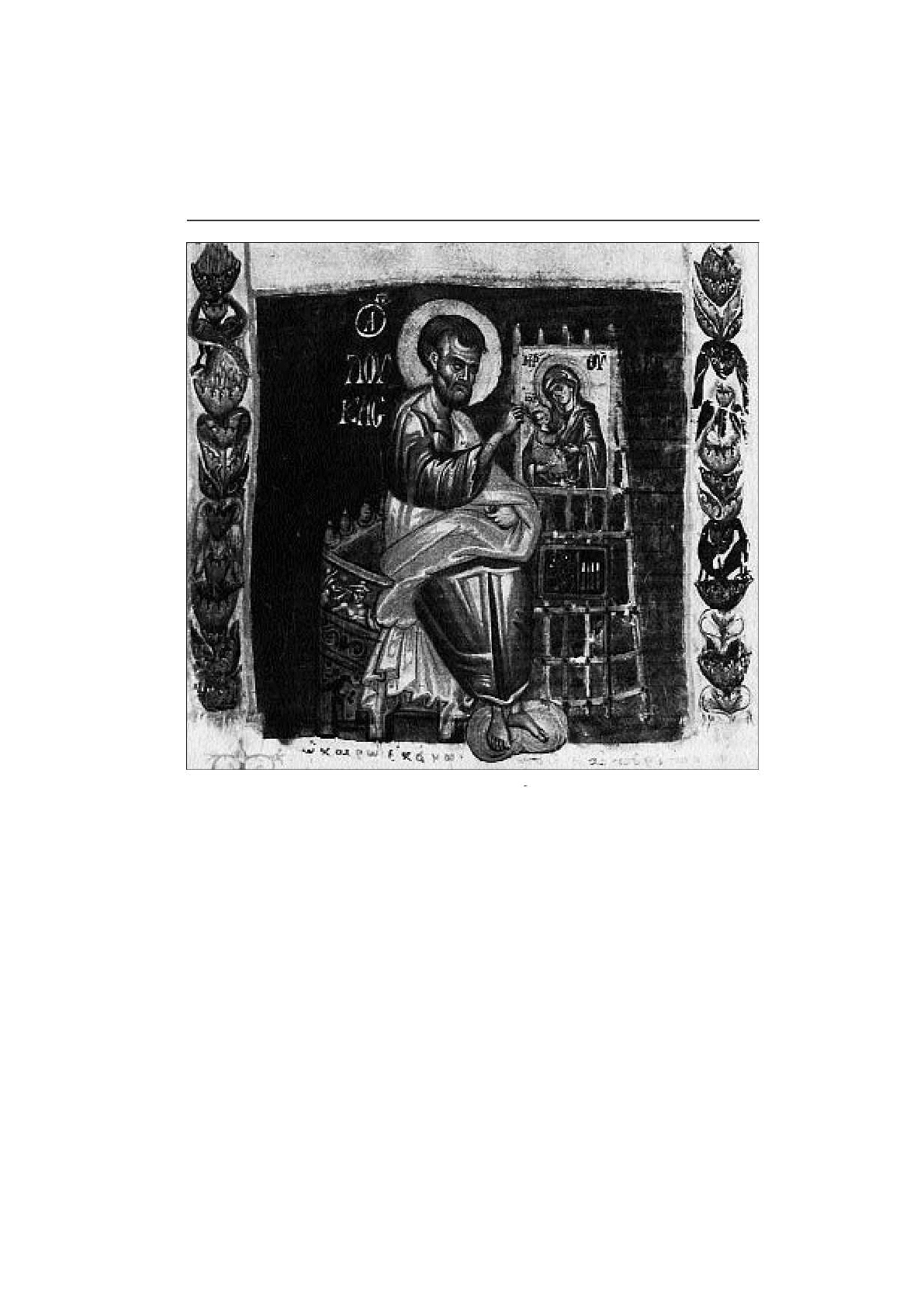

14. «Св. Лука в образе иконописца». Миниатюра. XIII в. Синай

бенно аутентичные; они либо имели небесное происхождение, либо возника-

ли как прижизненные отпечатки на плате ликов Христа и святых. Для них ут-

вердилось понятие а-cheiro-poietos (не рукой сделанный): латинское non manu-

factum и русское не-руко-творный

8

. Понятие оправдывает, как легко догадаться,

христианские культовые образы при сопоставлении их с рукотворными изде-

лиями из камня, кости, служившими идолами в нехристианских культах. Кро-

ме того, оно наводит на сопоставление нового вида образов с чудотворными

изображениями дохристианских культов. К этому виду не всегда относятся

образы в собственном смысле слова. Сюда причисляются также следы тела

Христова на столбе бичевания, с которых снимали мерку, чтобы носить их как

амулеты на шее.

Второй вид культовых образов, к которому сначала причисляли только ико-

ны Девы Марии, также переносит нас в апостольские времена, но они счита-

ются произведениями живописи. Только это был не простой живописец, а по

меньшей мере евангелист Лука, которого считали автором прижизненного

Нерукотворные образы Христа и «контактные» реликвии 71

портрета Марии

9

. Здесь подлинность также была подтверждена, хотя и дру- 14

гим способом. Лука, который был врачом, зарекомендовал себя как живопи-

сец матери и Младенца, благодаря точному описанию детства Иисуса в своем

Евангелии. Правда, вскоре более не удовлетворялись естественным происхож-

дением и портретным сходством образа Богоматери, созданного святым ху-

дожником, и начали говорить, будто сама Мария велела выполнить свой пор-

трет, либо чудо совершалось Святым Духом, благодаря чему достигалась еще

большая подлинность. Однако не все образы Марии были созданы св. Лукой,

и, наконец, впоследствии с легендой о Луке стала соперничать другая ле-

генда — о живописце, приведенном волхвами с Востока для того, чтобы он на-

писал Богоматерь с младенцем. Эта версия становится убедительной, если

принимать во внимание возраст младенца на иконе Марии. Момент портрети-

рования по поручению волхвов, описанный Иоанном из Евбеи в одной из сво-

их проповедей, иллюстрируется на миниатюрах XI века

10

. Однако легенда о св.

Луке остается важным основанием для того, чтобы считать икону историчес-

ким портретом. Одновременно она исключает из области полемики культо-

вый образ, связывая его с волей Богоматери и даже небес. То же самое относит-

ся к легенде о нерукотворном образе, к которой мы теперь обратимся.

Он возник либо вследствие небесного чуда, либо благодаря непосредствен-

ному контакту со святым ликом. Благодаря этому отпечаток становился «кон-

тактной» реликвией. Впрочем, механическое воспроизведение продолжалось,

когда эти образы копировались таким же способом, каким они возникали.

Только теперь это было больше не само тело, а его подлинный отпечаток, ко-

торый также воспроизводился. Контакт между одним и другим образами, как

до того между телом и образом, становился тем самым ретроспективным до-

казательством возникновения первого образа. Он переносил также чудотвор-

ную силу на новую копию, как это было с теми реликвиями, которые продол-

жали действовать в тканях и жидкостях, если они приходили с ними

в контакт. Если чудотворный образ собственной силой удваивался, то возник-

ший таким образом «двойник» действовал как его подлинник. Воля Христа

создать свой образ передавалась также этому образу, когда он служил созда-

нию своей копии.

Ныне напрашивалось бы сравнение с фотографией. При этом речь шла бы

не об искусстве, не о творении художника, а о наиболее возможном правдоподо-

бии изображения. Здесь мы касаемся сущности раннего использования изобра-

жений. Зритель связывал себя с реальным присутствием и целебной силой обра-

за. Но то и другое было гарантировано только точным соответствием между

изображением и подлинником, при этом вмешательство художника было неже-

лательно. Самые древние списки таких особо чтимых икон восходят к VI веку,

что уже засвидетельствовано. Наиболее знаменитый их них — св. Мандилион, 15

или плат с портретом Христа, который спас от персов город Эдессу на севере Си-

рии. В эпоху средневековья он сохраняется в Константинополе как Палладий

империи. Вероника в соборе Св. Петра в Риме, история которой основана на схо-

жей легенде, должна была затмить Мандилион (гл. 11). 16

На заре культа икон в Константинополе почитали другой нерукотворный

образ Христа. Легенды о его возникновении являются образцами для всей