Биота российских вод Японского моря. Том 3. Брахиоподы и форониды

Подождите немного. Документ загружается.

БИОТА

РОССИЙСКИХ ВОД

ЯПОНСКОГО МОРЯ

3

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

FAR EASTERN BRANCH

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Institute of Marine Biology Институт биологии моря

БИОТА РОССИЙСКИХ ВОД ЯПОНСКОГО МОРЯ

Главный редактор серии академик В.Л. Касьянов

BIOTA OF THE RUSSIAN WATERS OF THE SEA OF JAPAN

Volume 3

O.N. Zezina, S.N. Temereva

BRACHIOPODA AND PHORONIDA

Edited by

A.V. Adrianov

VLADIVOSTOK

DALNAUKA

2005

БИОТА РОССИЙСКИХ ВОД ЯПОНСКОГО МОРЯ

Том 3

О.Н. Зезина, Е.Н. Темерева

БРАХИОПОДЫ И ФОРОНИДЫ

Под редакцией

члена-корреспондента РАН А. В. Адрианова

ВЛАДИВОСТОК

ДАЛЬНАУКА

2005

УДК 594

Биота российских вод Японского моря. Т. 3

Брахиоподы и форониды / О.Н. Зезина, Е.Н. Темерева; под ред. А.В. Адрианова. Владивосток:

Дальнаука, 2005. 138 с. (На рус. яз. с. 6–25, 50–76, на англ. яз. с. 26–42, 77–102).

ISBN 5-8044-0552-7

Третий том определителя посвящен двум типам беспозвоночных – брахиоподам и форони-

дам. В книге описано 7 видов брахиопод и 8 видов форонид, обнаруженных в российских водах

Японского моря и сопредельных акваториях. Для каждой группы даны краткая морфологическая

характеристика, сведения по биологии и определительные таблицы семейств, родов и видов. Для

видов приведены синонимия, описания, сведения о распространении и биологии. Для форонид даны

описания 6 видов личинок (актинотрох).

Книга предназначена для морских биологов, зоологов, преподавателей и студентов.

Ил. 2, библ. 95, фототабл. 18.

Biota of the Russian Waters of the Sea of Japan. Vol. 3

Ed.-in-Chief V.L. Kasyanov

Brachiopoda and Phoronida / O.N. Zezina, E.N. Temereva; ed. by A.V. Adrianov. Vladivostok: Dalnauka,

2005. 138 p. (In Russ. p. 6–25, 50–76; in Engl. p. 26–42, 77–102). ISBN 5-8044-0552-7.

The third volume of the Key is dedicated to invertebrate phylums – Brachiopoda and Phoronida. 7

species of brachiopods and 8 species of phoronids from the Russian waters of the Sea of Japan and adja-

cent waters are treated in the book. Morphological and biological data, keys to families, genera and spe-

cies for each group are given. Description of the species is supplemented with synonyms, distribution and

biological data. Data on 6 species of the phoronid larvae (actinotrochs) are given.

The book is intended for marine biologists, zoologists, lecturers and students.

Il. 2, bibl. 95, pl. 18.

Редакционная коллегия серии:

В.Л. Касьянов (главный редактор), А.В. Адрианов (зам. главного редактора),

Г.В. Коновалова, В.В. Михайлов, С.Е. Поздняков, Б.И. Сиренко,

В.Г. Чавтур, А.В. Чернышев (отв. секретарь)

E-mail: inmarbio@mail.primorye.ru

Редакционная коллегия тома:

А.В. Адрианов (отв. редактор), В.Л. Касьянов, А.В. Чернышев

Рецензент В.В. Малахов

ISBN 5-8044-0552-7 (т. 3) © О.Н. Зезина, Е.Н. Темерева, 2005

ISBN 5-8044-0408-3 © Институт биологии моря ДВО РАН, 2005

© Дальнаука, 2005

ОГЛАВЛЕНИЕ

CONTENTS

Предисловие ...................................................................................................... 6

Тип Brachiopoda – Плеченогие (О.Н. Зезина) ............................................... 8

Общая характеристика ...................................................................... 8

Методика определения ................................................................... 12

Систематическая часть ................................................................... 12

Литература ....................................................................................... 23

Phylum Brachiopoda (O.N. Zezina) ............................................................... 26

General characteristics ...................................................................... 26

Methods of identification .................................................................. 29

Systematic part .................................................................................. 30

References ......................................................................................... 39

Таблицы .................................................................................................. 43

Plates ......................................................................................................... 43

Тип Phoronida – Форониды (Е.Н. Темерева) .............................................. 50

Общая характеристика .................................................................... 50

Систематическая часть .................................................................... 57

Литература ....................................................................................... 74

Phylum Phoronida (E.N. Temereva) ............................................................... 77

General characteristics ...................................................................... 77

Systematic part .................................................................................. 83

References ......................................................................................... 99

Таблицы ................................................................................................. 103

Plates ....................................................................................................... 103

Указатель латинских названий .................................................................. 136

Index of latin names

...................................................................................... 136

6

ПРЕДИСЛОВИЕ

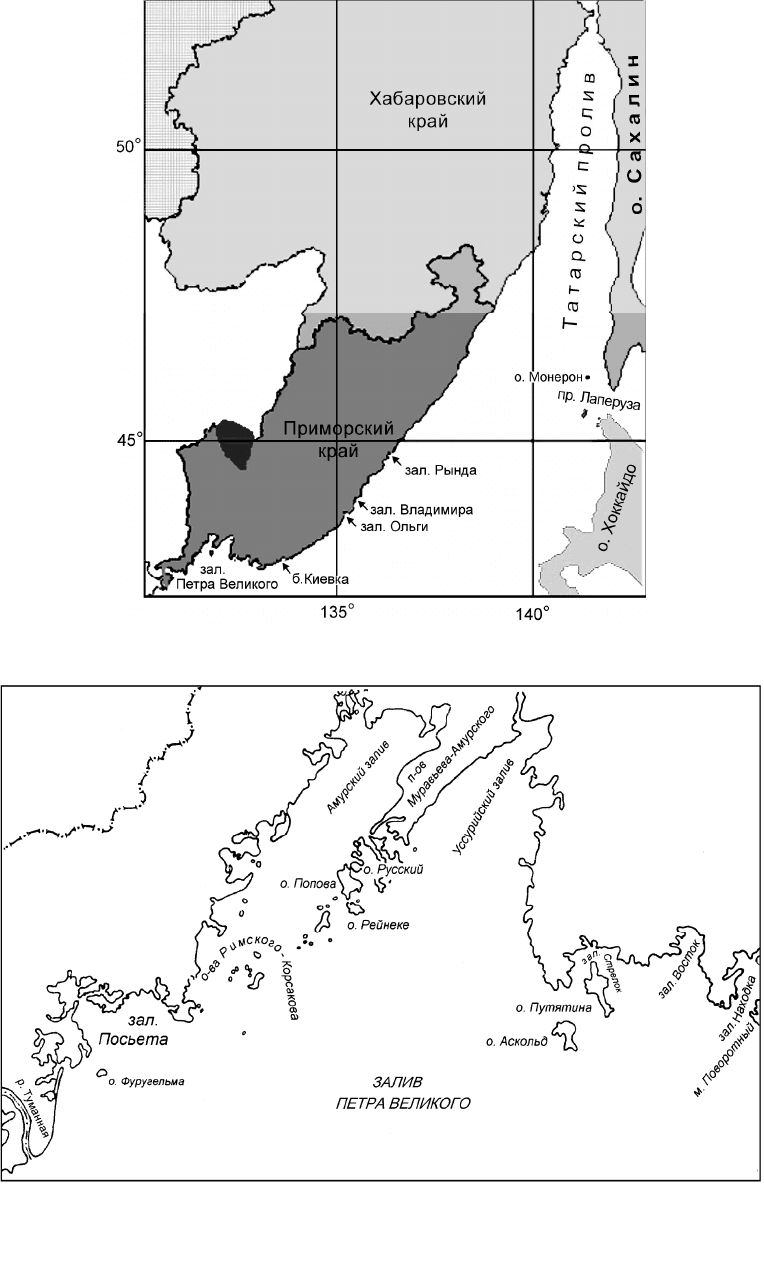

Третий том сводки «Биота российских вод Японского моря» посвя-

щен двум типам беспозвоночных, Brachiopoda и Phoronida. В определи-

тель включено 15 видов этих групп, обнаруженных в российских водах

Японского моря (рис. 1, 2). Брахиоподы (плеченогие) известны, в первую

очередь, благодаря разнообразным и многочисленным ископаемым фор-

мам, насчитывающим не менее 10 тыс. видов, которые объединяют в 8

классов. Современные брахиоподы хотя и представлены чуть более 300

видами из двух классов, тем не менее играют важную роль в донных со-

обществах Мирового океана. Так, в Японском море на глубинах матери-

кового склона брахиопода Laqueus vancouveriensis образует скопления до

3 тыс. экз./м

2

. Раздел по брахиоподам для настоящего тома написан д.б.н.

Ольгой Николаевной Зезиной (Институт океанологии им. П.П. Ширшова,

Москва), крупнейшим в мире специалистом по современным плеченогим.

Благодаря её работам фауна брахиопод морей России изучена довольно

хорошо. К сожалению, единственный определитель по брахиоподам мо-

рей России (Зезина, 1997) вышел очень маленьким тиражом и остался

неизвестным широкому кругу дальневосточных гидробиологов, поэтому

публикация регионального определителя является важным событием.

Форониды – один из самых небольших по числу представителей тип

Metazoa, насчитывающий всего 12 видов. Детальные исследования форо-

нид в нашей стране ведутся к.б.н. Еленой Николаевной Темеревой (Мос-

ковский государственный университет им. М.В. Ломоносова), описавшей

два новых для науки вида. Настоящий определитель – первая отечествен-

ная сводка по форонидам. В ней не только обобщены сведения по морфо-

логии взрослых форм, но и даны описания личинок форонид, которые в

летнее время довольно обычны в планктоне зал. Петра Великого.

Учитывая важность настоящего определителя для исследователей

Японии, Кореи, Китая и других стран, оба раздела публикуются на двух

языках, русском и английском. Издание всех последующих томов

«Биоты…» также планируется как двуязычное (перевод на английский

язык первого тома предполагается).

Редактирование настоящего тома было выполнено А.В. Адриановым,

В.Л. Касьяновым и А.В. Чернышевым. Перевод на английский язык раз-

дела по брахиоподам выполнен автором, а по форонидам – Е.А. Коган

(ИБМ ДВО РАН). В редактировании англоязычной части принимали уча-

стие Н.В. Мирошникова, И.И. Пущин (ИБМ) и Е.А. Пономаренко

(ДВГУ). Над созданием оригинал-макета работал Е.С. Мороз. Техниче-

ская подготовка рукописи и её издание поддержаны Дальневосточным

отделением Российской академии наук (грант № 04-1-П12-042, программа

фундаментальных исследований Президиума РАН «Биоразнообразие»).

Редколлегия

7

Рис. 1. Карта-схема северной части Японского моря

Рис. 2. Карта-схема зал. Петра Великого

8

ТИП BRACHIOPODA – ПЛЕЧЕНОГИЕ

О.Н. Зезина

Общая характеристика

Брахиоподы – одиночные морские двустворчатые целомические бес-

позвоночные животные, симметричные относительно медиальной плос-

кости, перпендикулярной к плоскости смыкания створок; раковина хити-

ново-фосфатная или известковая, прикрепляется мускулистым стебель-

ком (ножкой) или вторично цементируется к субстрату; педальная и бра-

хиальная створки раковины выстланы внутри мантийными выростами

стенки тела; эпистом, представленный брахиальной складкой впереди рта

(лофофором), снабжен нитевидными щупальцами и расположен между

лопастями мантии; одна или две пары метанефридиев выполняют также

роль целомодуктов; животные раздельнополые.

Эту краткую характеристику типа, принятую и зоологами, и палео-

нтологами, можно дополнить следующими подробностями.

В связи с тем что систематика брахиопод разработана преимущест-

венно на палеонтологическом материале, основными признаками для оп-

ределения семейств, родов и видов служат различия в строении раковины

и брахиального скелета (так называемой петли), поддерживающего дыха-

тельный и одновременно ловчий (осаждающий взвесь) аппарат – лофо-

фор. Среди этих особенностей следует выделить отсутствие или наличие

тонких каналов, перпендикулярных к поверхности раковины, или их вы-

ходов (так называемых пор). Этот признак хорошо просматривается на

прозрачных раковинах молодых особей. У взрослых же поры видны или

на сломе раковины, или на ее внутренней поверхности вблизи краев, не

выстланных гомогенным слоем раковинного вещества, характерного для

полей прикрепления мускулов и гонад.

В отличие от двустворчатых моллюсков, имеющих правую и левую

створки, у брахиопод створки раковины называют педальной (брюшной)

и брахиальной (спинной). На основании вновь полученных данных об эм-

бриональном развитии было выдвинуто предположение, что обе створки

раковины у брахиопод по своему происхождению принадлежат спинной

стороне (Nielsen, 1991; Малахов, 1995). Поэтому «брахиальная» и «пе-

дальная» – наиболее верные названия для створок брахиопод. Педальная

створка имеет отверстие (форамен), через которое наружу выходит стебе-

лек (ножка). Внутри раковины стебелек прикреплен мускулом к поверх-

ности педальной створки. В брахиальной створке располагается лофофор

и поддерживающие его скелетные структуры.

Замок, обеспечивающий прочное соединение брахиальной и педаль-

ной створок (даже у погибших и фоссилизированных особей), характери-

9

зуется наличием или отсутствием кардинального (замочного) отростка,

который расположен по средней линии раковины на заднем его крае, а

также набором замочных пластин, соединяющих основания крур со сре-

динной септой и краями зубных ямок. Два симметричные зуба педальной

створки так прочно охвачены стенками зубных ямок брахиальной створ-

ки, что отчленить одну створку от другой можно, только сломав замок.

Основания брахиального скелета (круры) могут быть единственной

опорой лофофора (как у представителей отряда Rhynchonellida) либо, раз-

растаясь в сторону переднего края раковины, могут образовывать петлю,

соединенную спереди поперечной перекладиной (как у представителей

отряда Terebratulida). У некоторых теребратулидных форм внутренние

отростки крур, направленные навстречу друг другу, соединяются, сра-

стаются между собой и вместе с крурами и поперечной перекладиной об-

разуют замкнутое кольцо (как, например, у представителей рода

Terebratulina). Длиннопетельные брахиальные скелеты (в семействах

Laqueidae, Tythothyrididae, Terebrataliidae) формируются на вершине сре-

динной септы, и соединение их с крурами с помощью нисходящих ветвей

происходит лишь на поздних стадиях онтогенеза. У продвинутых форм

столь сложно образованный скелет по мере роста и развития особи посте-

пенно теряет связь со срединной септой (соединительные перекладины

редуцируются, рассасываются) и образует свободную очень длинную

петлю (как у Coptothyris adamsi). Набор родов в семействах длиннопе-

тельных теребратулид обычно составляет более или менее полный ряд

как будто заторможенных стадий онтогенеза, который четко прослежива-

ется по уровню развития брахиального скелета. В Японском море фраг-

мент такого ряда в семействе Terebrataliidae составляют два рода:

Terebratalia и Coptothyris. В Беринговом и Охотском морях семейство

Tythothyrididae представлено регрессивным рядом (Зезина, 1979) из трех

родов: Diestothyris–Tythothyris–Simplicithyris. Лофофор имеет однотипное

строение при различающемся брахиальном скелете. В частности, у корот-

копетельных Terebratulina и длиннопетельных родов Laqueus,

Diestothyris, Terebratalia, Coptothyris трехлопастный сложно устроенный

лофофор (с двумя боковыми симметричными петлеобразными лопастями

и срединной спиральной) различим только по морфологии брахиального

скелета и наличию или отсутствию звездчатых карбонатных спикул в

мягких тканях.

У питающейся особи нитчатые щупальца лофофора, опушенные рес-

ничками по бокам и со стороны входящего потока воды, образуют под-

вижную стенку, которая, прогоняя воду из входной части мантийной по-

лости в выходную ее часть, осаждают пищевые частицы (преимущест-

венно хлопьевидные продукты распада планктона, бактерии и коагулиро-

ванные коллоидные частицы) и направляют их в пищевую канавку, веду-

щую к ротовому отверстию. Жесткие или слишком крупные частицы вы-