Боч М.С, Мазинг В.В. Экосистемы болот СССР

Подождите немного. Документ загружается.

Я

Я

я

vo

се

Н

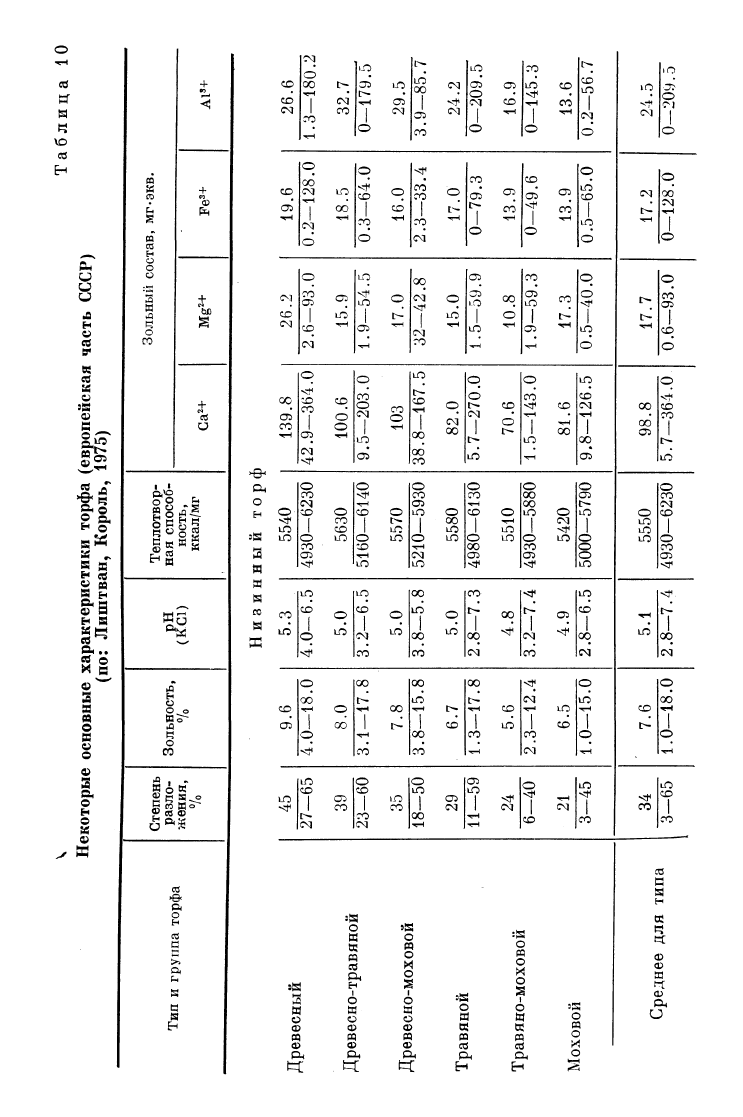

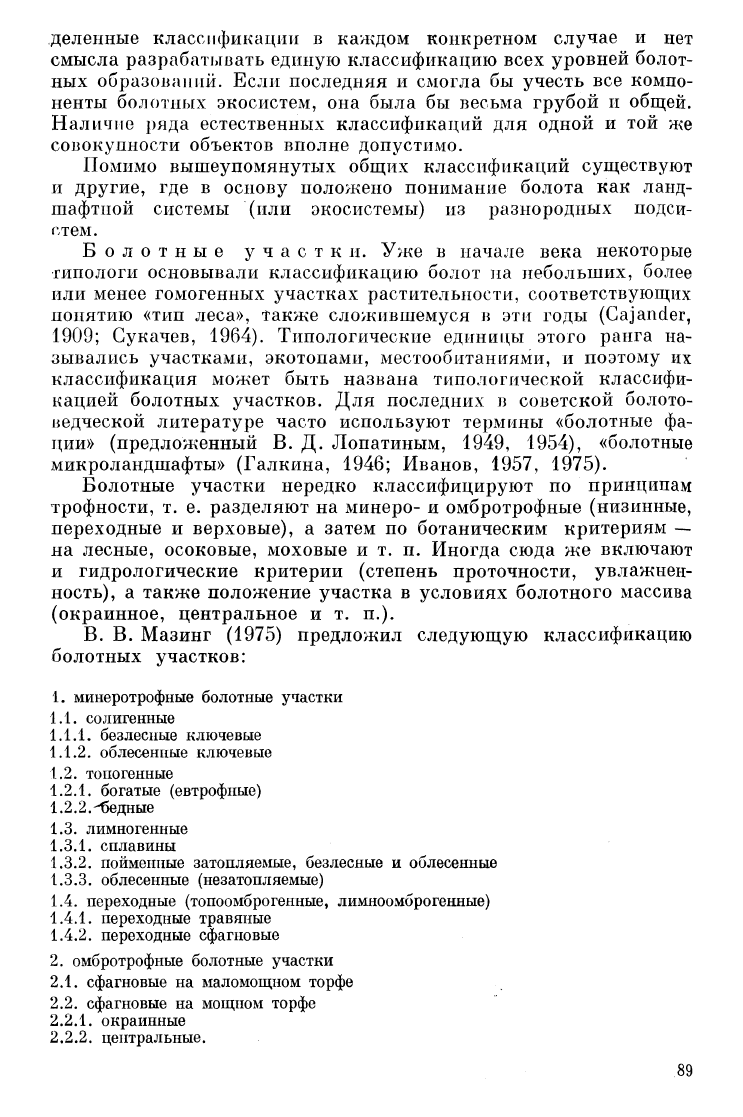

Некоторые основные характеристики торфа (европейская часть

СССР)

(по: Лиштван, Король, 1975)

Зольный состав, мг-экв.

А1

3

+

Fe

3

+

Mg

2

+

Са

2

+

Теплотвор-

ная способ-

ность,

ккал/мг

РН

(КС1)

Зольность,

%

Степень

разло-

жения,

%

Низинный

торф

26.6

19.6

1.3-180.2

0.2-128.0

26.2

2.6—93.0

139.8

42.9—364.0

5540

4930—6230

5.3

4.0-6.5

9.6

4.0-18.0

45

27—65

Древесный

32.7

18.5

0—179.5

0.3-64.0

15.9

1.9—54.5

100.6

9.5-203.0

5630

5160—6140

5.0

3.2—6.5

8.0

3.1—17.8

39

23—60

Древесно-травяной

29.5

16.0

3.9-85.7

2.3—33.4

17.0

32—42.8

103

38.8—167.5

5570

5210—5930

5.0

3.8-5.8

7.8

3.8—15.8

35

18—50

Древесно-моховой

24.2

17.0

0—209.5

0—79.3

15.0

1.5—59.9

82.0

5.7—270.0

5580

4980—6130

5.0

2.8—7.3

6.7

1.3—17.8

29

11—59

Травяной

16.9

13.9

0-145.3

0—49.6

10.8

1.9—59.3

70.6

1.5—143.0

5510

4930—5880

4.8

3.2—7.4

5.6

2.3—12.4

24

6—40

Травяно-моховой

13.6

13.9

0.2—56.7

0.5—65.0

17.3

0.5—40.0

81.6

9.8—126.5

5420

5000-5790

4.9

2.8-6.5

6.5

1.0-15.0

21

3-45

Моховой

24.5

0-209.5

17.2

0—128.0

17.7

0.6—93.0

98.8

5.7—364.0

5550

4930—6230

5.1

2.8—7.4

7.6

1.0—18.0

34

3—65

Среднее

для

типа

Таблица

10

{продолжение)

Степень

Теплотвор-

3ольный

состав

'

мг

-

экв

-

разло-

Зольность,

рН

ная

способ-

Тип

и

группа

торфа

жения,

% (KG1)

ность,

III

0/0

ККаЛ/КГ

Са'+ Mg-*

Fe3

+

Al*+

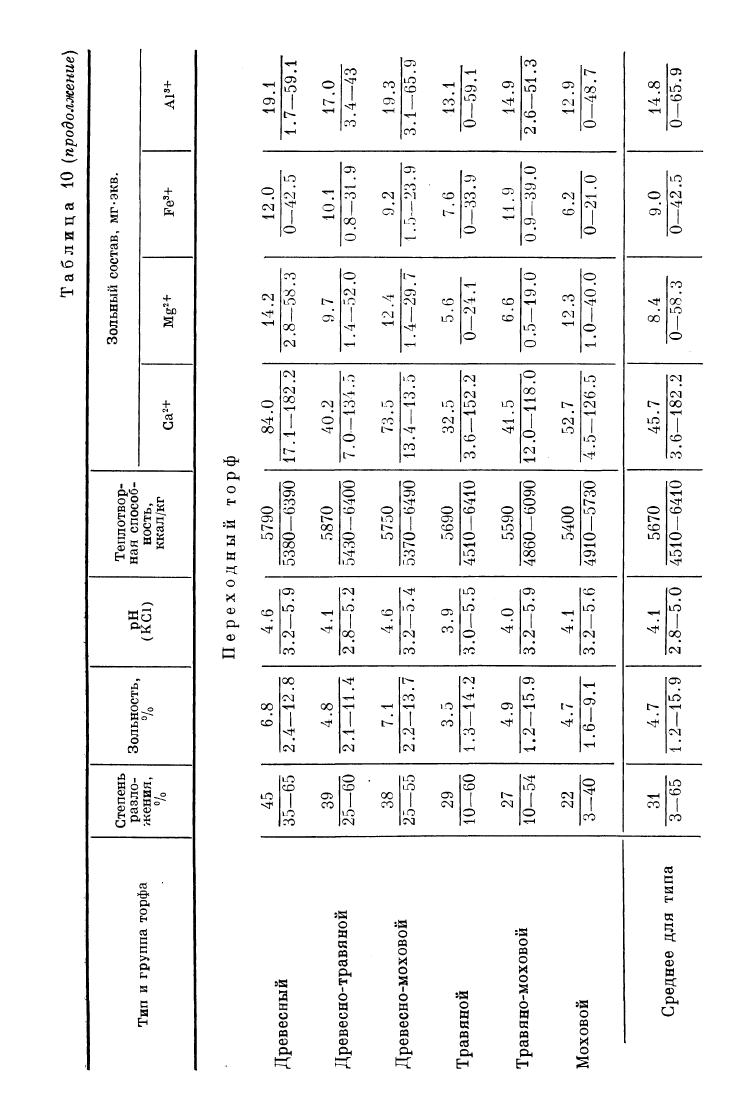

Переходный

торф

I

45

I 6.8 I 4.6 |

5790

| 84.0 I 14.2 I 12.0 I 19.1

Древесный 35—65 2.4—12.8 3.2—5.9 5380—6390 17.1—182.2

2.8-58.3 0-42.5

1.7—59.1

39

4.8 4.1

5870

40.2 9.7 10.1 17.0

Древесно-травяной

25

_

б0

2

.1-11.4

2.8-5.2

5430-6400

7.0-134.5

1.4-52.0 0.8-31.9 3.4-43

38

7.1 4.6

5750

73.5 12.4

______

19

-

3

Древесно-моховой

25-55

2.2-13.7 3.2-5.4

5370-6490

13.4-13.5

1.4—29.7

1.5-23.9 3.1-65.9

29

3.5 3.9

5690

32.5 | 5.6 7.6 13.1

Травяной

Ю—60 1.3—14.2 3.0—5.5 4510—6410 3.6—152.2 0—24.1 0—33.9 0—59.1

27

4.9 4.0

5590

41.5 6.6 11.9 14.9

Травяно-моховой

10—54 1.2—15.9 3.2—5.9 4860—6090 12.0—118.0 0.5—19.0 0.9—39.0 2.6—51.3

22

4.7 4.1

5400

52.7 12.3 6.2 12.9

Моховой

3-40

1.6-9.1

3.2-5.6

4910-5730

4.5-126.5 1.0-40.0

0-21.0

0-48.7

31

4.7 4.1

5670

45.7 8.4 9.0 14.8

Среднее

для

типа

3

_

65

1>2

_15.9

2.8-5.0

4510-6410

3.6-182.2

0-58.3

0-42.5

0-65.9

Таблица

10

(продолжение)

^,

m

Зольный

состав,

мг-экв.

Степень

Теплотвор-

_

.

разло-

Зольность,

рН

ная

способ-

Тип

и

группа

торфа

жения,

% (КС1)

ность,

III

0/о

ккал/кг

Са2+

Mg2+

Fe3+ Al3+

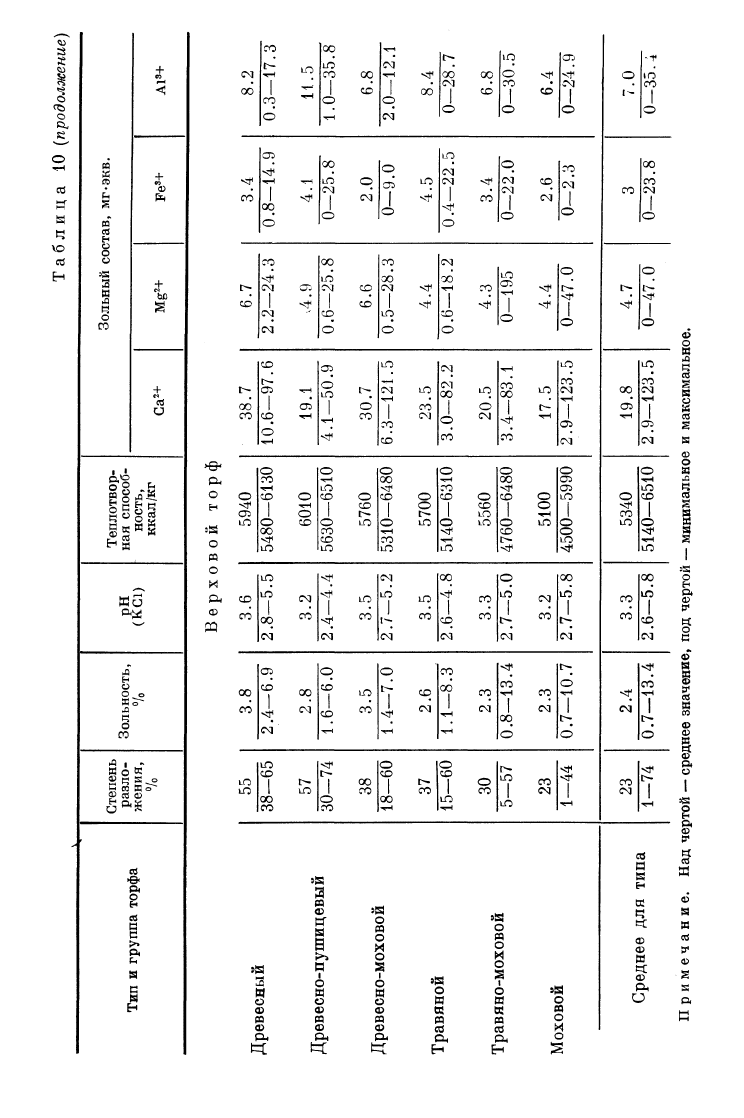

Верховой

торф

I

55

I 3.8 I 3.6 I

5940

I 38.7 I 6.7 I 3.4 I 8.2

Древесный 38—65 2.4—6.9 2.8—5.5 5480—6130 10.6—97.6 2.2—24.3 0.8—14.9 0.3—17.3

57

2.8 3.2 6010 19.1 ,4.9 4.1 11.5

Древесно-пушицевый

30-74 1.6-6.0

2.4—4.4

5630-6510

4.1-50.9 0.6-25.8 0-25.8 1.0-35.8

38

3.5 3.5

5760

30.7 6.6 2.0 6.8

Древесно-моховой 18—60 1.4—7.0

2.7-5.2

5310-6480

6.3-121.5 0.5-28.3

0—9.0

2.0-12.1

37

2.6 3.5

5700

23.5 4.4 4.5 8.4

Травяной 15—60 1.1—8.3 2.6—4.8 5140—6310 3.0—82.2 0.6—18.2 0.4—22.5 0—28.7

30

2.3 3.3

5560

20.5 4.3 3.4 6.8

Травяно-моховой 5—57

0.8-13.4 2.7-5.0

4760-6480

3.4-83.1 0-195 0-22.0

0—30.5

23

2.3 3.2 5100 17.5 4.4 2.6 6.4

Моховой

1—44

0.7—10.7

2.7-5.8

4500-5990

2.9-123.5 0-47.0 0-2.3

0—24.9

23

2.4 3.3

5340

19.8 4.7 3 7.0

Среднее

для

типа

i_74

0.7—13.4 2.6—5.8 5140—6510

2.9-123.5 0-47.0 0-23.8 0-35.4

Примечание.

Над

чертой

—

среднее

значение, под

чертой

—

минимальное

и

максимальное.

* * * * *

>

* *

шм

*г ^

С\з

ОО

<*•

^

>-

CNQ

СО

<Ь

А. Ф. Бачуриной (1969) — для Украины, X. X. Курм (ПИЮ),

A. Труу, X. Курм, К. Вебер (1964) — для Эстонии и в ряде других

работ.

Низинные залежи составляют 48.5% от всех залежей торфа

в СССР, переходные —

18.5%,

верховые — 33%. Классификация

торфяных залежей имеет большое значение для научных исследо-

ваний в области изучения болот и торфа и для их практического

применения. Последовательное расположение торфяных слоев

дает возможность получить информацию об изменениях расти-

тельности в голоцене и о сукцессиях болотной растительности.

Корреляции современной и прошлой болотной растительности

лозволяют использовать растительные сообщества болот как инди-

каторы строения подстилающей их торфяной залежи. Такие ис-

следования проводились И. Д. Богдановской-Гиенэф (1936, 1969),

B.

Д. Лопатиным (1949, 1954), Т. Г. Абрамовой (1954, 1963),

М. С. Боч (1958а, 19586), И. Г. Солоневич (1960), Е. А. Романовой

(1961) и др. Большинство этих работ посвящено связи между расти-

тельностью и торфом грядово-мочажинных верховых болот и лишь

немногие (Богдановская-Гиенэф, 1936; Боч, 1958а) — аапа-болот.

Было показано, что на грядово-мочажинных аапа-болотах торф

иод грядами не отличается от торфа под мочажинами, т. е. состоит

из остатков шейхцерии, осок, гипновых мхов и т. п., за исключением

верхних 0.25 м, сложенных обычно остатками сфагновых мхов.

По И. Д. Богдановской-Гиенэф (1936), такие гряды можно назвать

вторичными. Напротив, грядово-мочажинные участки верховых

болот, как правило, подстилаются комплексом «грядовых» и моча-

жинных торфов, общая мощность которого

0.5—2

м, а глубже

располагаются только «грядовые» торфа: фускум, магелланикум,

пушицевый и т. п., что дает основание считать такие гряды первич-

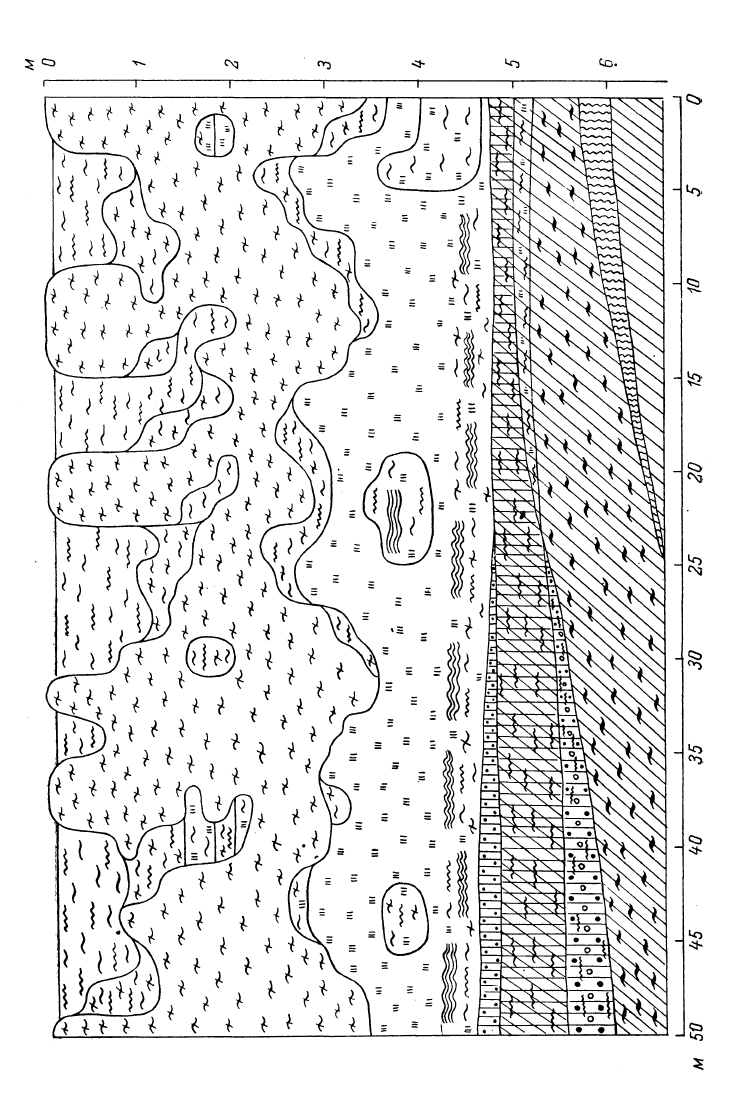

ными. На рис. 18 представлена детальная стратиграфия участка

грядово-мочажинного комплекса на верховом болоте Ленинград-

ской обл. (Кузьмин, Оленская, Бойко, 1979). Хорошо видны разной

мощности чередующиеся «столбики» «грядовых» и «мочажинных»

торфов. Детальная структура залежи под грядами и мочажинами

описана в последние годы на болотах Западной Сибири (Березина,

Куликова, Лисе, 1974; Львов, 1974, 1976).

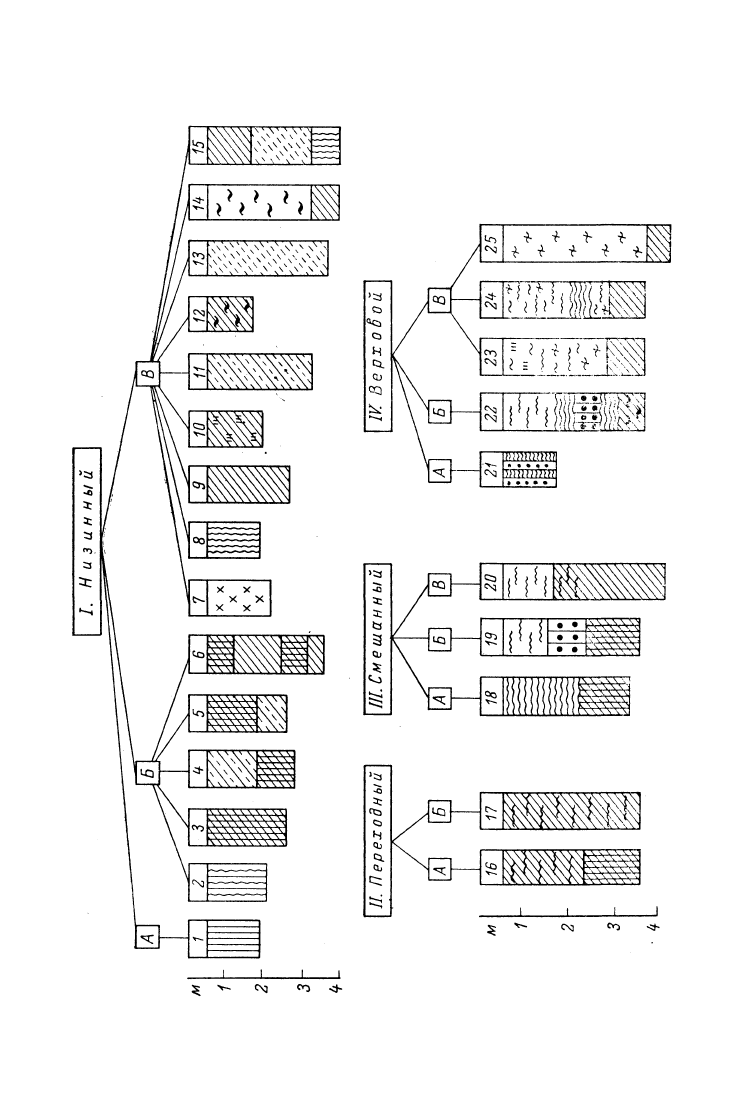

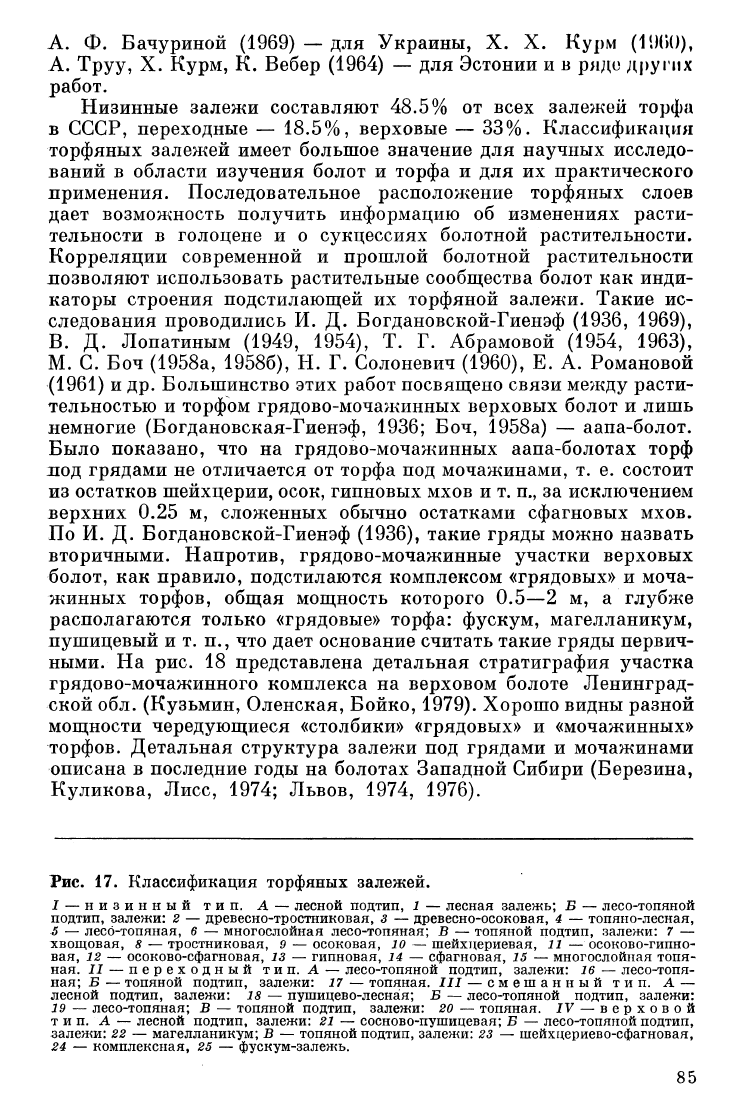

Рис.

17. Классификация торфяных залежей.

I — низинный тип. А — лесной подтип, 1 — лесная залежь; Б — лесо-топяной

подтип, залежи: 2 — древесно-тростниковая, з — древесно-осоковая, 4 — топяно-лесная,

5 — лесб-топяная, 6 — многослойная лесо-топяная; В — топяной подтип, залежи: 7 —

хвощовая, 8 — тростниковая, 9 — осоковая, 10 — шейхцериевая, 11 —осоково-гипно-

вая,

12 — осоково-сфагновая, 13 — гипновая, 14 — сфагновая, 15 — многослойная топя-

ная.

II — переходный тип. А — лесо-топяной подтип, залежи: 16 — лесо-топя-

ная;

Б— топяной подтип, залежи: 17 — топяная. III — смешанный тип. А—

лесной подтип, залежи: 18 — пушицево-лесная; Б — лесо-топяной подтип, залежи:

19 — лесо-топяная; В — топяной подтип, залежи: 20 — топяная. IV — верховой

тип. А — лесной подтип, залежи: 21 — сосново-пушицевая; Б — лесо-топяной подтип,

залежи: 22 — магелланикум; В — топяной подтип, залежи: 23 — шейхцериево-сфагновая,

24 — комплексная, 25 — фускум-залежь.

85

^

CD

^

C\j

(Y^

<J-

IjT)

Co.

Скорость процесса торфонакопления и возраст торфяных от-

ложений начали изучать в СССР уже в 20-е годы нынешнего сто-

летия. Для многих болот, расположенных в различных районах

страны, опубликованы пыльцевые диаграммы, имеются датировки

абсолютного возраста. Обзор этих исследований выполнен

М. И. Нейштадтом (1957), которого можно считать одним из

основоположников и ведущих ученых этого направления. Возраст

наиболее старых болот страны определен в 10—12 тыс. лет (эта

цифра не относится к погребенным болотам межледниковий). Дан-

ные о возрасте болот опубликованы в работах В. Н. Сукачева

(1926),

А. Я. Бронзова (1930), Д. А. Герасимова (1932), В. С. Док-

туровского (1935), С. Н. Тюремнова (1940, 1949, 1976), Н. Я. и

С. В. Кац (1946,1948), II. И. Пьявченко (1955а, 1958, 19636, 1971),

Н. Г. Солоневич (I960), А. П. Пидопличко (1961), Ц. И. Минкиной

(1963),

Н. И. Пьявченко и Л. С. Толейко (1967), Г. А. Елиной

(1969),

М. С. Боч, Н. Г. Солоневич (1972), Ф. 3. Глебова (Глебов

и др., 1974), М. И. Нейштадта (1967, 1977а) и многих дру-

гих.

На территории СССР были описаны и межледниковые торфа,

обнаруженные в долинах рек, по берегам озер, в обнажениях по

стенкам оврагов и т. п. Их возраст исчисляется в 60—40 тыс. лет,

мощность отложений — 0.7—3.8 м, сверху они перекрыты мине-

ральными почвами разной мощности. Ископаемые торфа сильно

спрессованы и минерализованы. По ботаническому составу

это гипновые, лесные или травяные низинные торфа. По-

дробная их характеристика приводится С. Н. Тюремновым

(1976).

При исследовании торфов бурение торфяной залежи выполня-

ется буром системы ТБГ-66 или ТБГ-1 с отбором проб через

каждые 0.25 м по глубине залежи вплоть до минерального дна.

Частота бурений определяется по картам или аэрофотоснимкам

и зависит от разнообразия растительности на данном болоте.

Обычно бурения проводятся по профилям, пересекающим генети-

ческие центры болот. Подробные характеристики торфов и методи-

ческие указания по исследованию торфов и торфяных залежей

приводятся в работах И. И. Лиштвана и Н. Г. Короля (1975),

С. Н. Тюремнова (1976) и С. Н. Тюремнова с сотрудниками

(Тюремнов и др., 1977). Вопросы торфообразования и накопления

торфов более подробно изложены в гл. 6 и 7 настоящей книги,

а использование торфов — в гл. И.

Рис.

18. Строение торфяной залежи под участком грядово-мочажинного ком-

плекса (болото Чистый мох Ленинградской обл.). (По: Кузьмин и др.,

1979).

Обозначения см. на рис. 16.

87

9. БОЛОТНЫЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ

И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

Остановимся прежде всего на тех классификациях болот,

которые используются для болотных образований с конца XIX в.

и являются традиционными.

1.

Классификации, основанные на трофи-

ческом критерии. По этому принципу различают болота

ев-,

мезо- и олиготрофные. В настоящее время в чистом виде тро-

фический подход сталкивается с рядом трудностей в результате

изменения экологических амплитуд обычных болотных растений

за пределами таежной зоны. По трофическому признаку, совмещая

его с ботаническими и другими критериями, классифицируют бо-

лота и болотные участки Ф. 3. Глебов (1969), К. Ф. Хмелев (1974),

Е. М. Брадис (1972, 1973), Ю. С. Прозоров (1974), Н. И. Пьяв-

ченко (1974).

2.

По гидрологическим свойствам и

источникам водного питания различают болота,

питаемые атмосферными водами (омбротрофные, омброгенные,

омброфильные), грунтовыми и поверхностными водами (реотроф-

ные,

минеротрофные) и промежуточного типа питания (мезотроф-

ные),

а также смешанные, одной из разновидностей которых явля-

ются аапа-болота. Реотрофные болота в свою очередь подразделяют

на солигенные, имеющие напорное грунтовое питание, т. е. ключе-

вые,

и топогенные — без напорного грунтового питания. В ком-

плексе с иными критериями так классифицируют болота в ряде

зарубежных стран и в СССР (Пьявченко, 1953).

3.

По признакам растительности различают

болота моховые, травяные, лесные и др. Такой подход используется

при классификации как болотных участков (Прозоров, 1974),

так и болотных урочищ (Брадис, 1963, 1973; Брадис, Бачурина,

1969;

Хмелев, 1974; Березина, Куликова, Лисе, 1974; Юрковская,

1975,

и др.)« В основном в этих классификациях совмещаются

принципы трофности и ботанические.

4.

Морфолого-динамические классифик а-

ц и и основываются на характере рельефа болот и применя-

ются в основном для северных, мерзлых болот: бугристых и поли-

гональных. Среди полигональных болот различают реликтовые

бугристо-полигональные с плоской или вогнутой поверхностью

или с валиками, а также современные: плоскополигональные и

с валиками (Боч, 19726, 1974а). Эти морфологические варианты

типов представляют определенные стадии развития полигонов.

Бугристые болота подразделяются на плоско- и крупнобугристые.

5.

Интегральные классификации строятся

на ряде признаков: растительности, топографии, гидрологии

(Пьявченко, 1974). Однако, по мнению ряда авторов (Боч, 19746;

Мазинг, 19746, и др.)> наиболее целесообразно использовать опре-

88

деленные классификации

в

каждом конкретном случае

и нет

смысла разрабатывать единую классификацию всех уровней болот-

ных образований. Если последняя

и

смогла

бы

учесть

все

компо-

ненты болотных экосистем,

она

была

бы

весьма грубой

и

общей.

Наличие ряда естественных классификаций

для

одной

и той же

совокупности объектов вполне допустимо.

Помимо вышеупомянутых общих классификаций существуют

и другие,

где в

основу положено понимание болота

как

ланд-

шафтной системы

(или

экосистемы)

из

разнородных подси-

стем.

Болотные участки.

Уже в

начале века некоторые

гипологи основывали классификацию болот

на

небольших, более

или менее гомогенных участках растительности, соответствующих

понятию «тип леса», также сложившемуся

в эти

годы (Cajander,

1909;

Сукачев, 1964). Типологические единицы этого ранга

на-

зывались участками, экотопами, местообитаниями,

и

поэтому

их

классификация может быть названа типологической классифи-

кацией болотных участков.

Для

последних

в

советской болото-

ведческой литературе часто используют термины «болотные

фа-

ции» (предложенный

В. Д.

Лопатиным,

1949,

1954), «болотные

микроландшафты» (Галкина,

1946;

Иванов,

1957,

1975).

Болотные участки нередко классифицируют

по

принципам

трофности,

т. е.

разделяют

на

минеро-

и

омбротрофные (низинные,

переходные

и

верховые),

а

затем

по

ботаническим критериям

—

на лесные, осоковые, моховые

и т. п.

Иногда сюда

же

включают

и гидрологические критерии (степень проточности, увлажнен-

ность),

а

также положение участка

в

условиях болотного массива

(окраинное, центральное

и т. п.).

В.

В.

Мазинг (1975) предложил следующую классификацию

болотных участков:

1.

минеротрофные болотные участки

1.1. солигенные

1.1.1. безлесные ключевые

1.1.2.

облесенные ключевые

1.2.

топогенные

1.2.1. богатые (евтрофные)

1.2.2.

^бедные

1.3.

лимно генные

1.3.1. сплавины

1.3.2.

пойменные затопляемые, безлесные

и

облесенные

1.3.3. облесенные (незатопляемые)

1.4.

переходные (топоомброгенные, лимяоохмброгенные)

1.4.1. переходные травяные

1.4.2.

переходные сфагновые

2.

омбротрофные болотные участки

2.1.

сфагновые

на

маломощном торфе

2.2.

сфагновые

на

мощном торфе

2.2.1.

окраинные

2.2.2. центральные.

89

По сходному принципу классифицируют болотные участки

Ф. 3. Глебов (1969), И. Ф. Савченко (1973), Ю. С. Прозоров (1974)

и др.

В других случаях при выделении болотных участков исполь-

зуют ботанико-морфологические критерии, т. е. различают сфагно-

вые грядово-мочажиныые, сфагново-кустарничково-сосновые и др.

(Лопатин, 1949; Елина, 1971; Козлова, 1974; Пьявченко, 1974;

Болота Западной Сибири. . . 1976; Рубцов, 1976, и др.). В этих

классификациях учитывается гетерогенность растительного по-

крова болот, обусловленная микрорельефом: кочковатым, гря-

дово-мочажинным или грядово-озерковым и др., столь характер-

ным для болот разных типов.

Закономерное сочетание различных растительных группиро-

вок, обусловленных микрорельефом, называют комплексом фито-

ценозов. Растительность болотного участка в данном случае явля-

ется комплексной. О классификации болотных комплексов уже

говорилось выше.

В классификациях болотных участков для прикладных целей

используются оба варианта. Так, для лесохозяйственных целей

М. М. Елпатьевский, В. Н. Кирюшкин и В. К. Константинов

(1973) выделяют следующие лесорастительные болотные участки:

травяно-сфагновые верховые (или переходные), пушицево-сфаг-

новые верховые (или переходные) и др.

Для целей прогноза всплывания различных затопленных уча-

стков болот при создании водохранилищ применяют ботаниче-

скую классификацию участков, исходя из того, что раститель-

ность болот служит индикатором строения торфяной залежи.

От особенности последней зависит степень всплывания торфа

(Иванова, Молкин, 1974). Классификация участков болот для

инженерно-строительных целей основана на геоморфологическом

и ботаническом принципах (Шапошников, 1974).

Болотные урочища (массив ы). В данном случае

болота рассматриваются как ландшафтная единица, развиваю-

щаяся в одной депрессии размером до нескольких десятков тысяч

гектаров (или меньше). Обычно болотные массивы состоят из

нескольких участков, сменяющих друг друга. Классифицируют

их на основании разных критериев.

1.

В основу ботанико-географической классификации болот

положены закономерности чередования в пределах массива

участков с различной растительностью и торфяной залежью, что

отражает региональные особенности болот. Примеры этой клас-

сификации содержатся в работах Ю. Д. Цинзерлинга (1938)

г

И. Д. Богдановской-Гиенэф (1928, 1949), Н. Я. Каца (1948, 1971).

Выделяемые типы болот (верховые, аапа и др.) подразделяют на

географические варианты в зависимости от формы поверхности

флоры, структуры растительности, например карельский кольце-

вой аапа-тип К). Д. Цинзерлинга, сибирский фускум-тип

И. Д. Богдановской-Гиенэф, ильменско-западнодвинский тип оли-

90