Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв 3 тт. Том 2. Игры обмена

Подождите немного. Документ загружается.

Fernand BRAUDEL

Civilisation materielle, economic et capitalisme, XV

e

-XVIIP siecle

tome 2

LES JEUX DE L'ECHANGE

ARMAND COLIN

Фернан БРОДЕЛЬ

Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв.

том 2

ИГРЫ ОБМЕНА

Перевод с французского

Вступительная статья и редакция

доктора исторических наук

Ю.Н.АФАНАСЬЕВА

МИР

Москва 2006

УДК 94(4+6+7+8}

ББК63.3(0)4+(0)51

Бро88

Ouvrage est realise dans le cadre du programme d'aide a la publication Pouchkine avec le soutien du Ministere des Affaires Etrangeres

francais et de lAmbassade de France en Russie

Издание осуществлено в рамках программы «Пушкин» при поддержке Министерства иностранных дел Франции и Посольства

Франции в России

Fernand Braudel

Civilisation materielle, economic et capitalisms, XV

e

-XVHI

e

siecle T. 2. Les jeux de 1'echange

Редакция доктора исторических наук,

профессора Ю, Н. Афанасьева Перевод доктора исторических наук Л. Е. Куббеля

Бро88

Бродель Ф.

Материальная цивилизация и капитализм. Т. 2. Игры обмена / 2-е изд.; пер. с фр. Л.Е, Куббеля. — М.: Издательство

«Весь Мир», 2006. — 672 с.

ISBN 5-7777-0358-5

«Игры обмена» — это сложный мир экономических коммуникаций. Фернан Бродель исследует различные уровни

коммерческой деятельности — труд разносчиков, торговлю на дальние расстояния, работу международных бирж и

кредитных учреждений. Он прослеживает, как их сложное взаимодействие влияло на общество, социальную иерархию и

sic.ibie цивилизации. Одна из главных задач Броделя — сопоставление рыночной экономики и капитализма,

определение точек их соприкосновения, степени независимости и характера противоборства.

УДК 94(4+6+7+8) ББК 63.3<0)4

+

(0)51

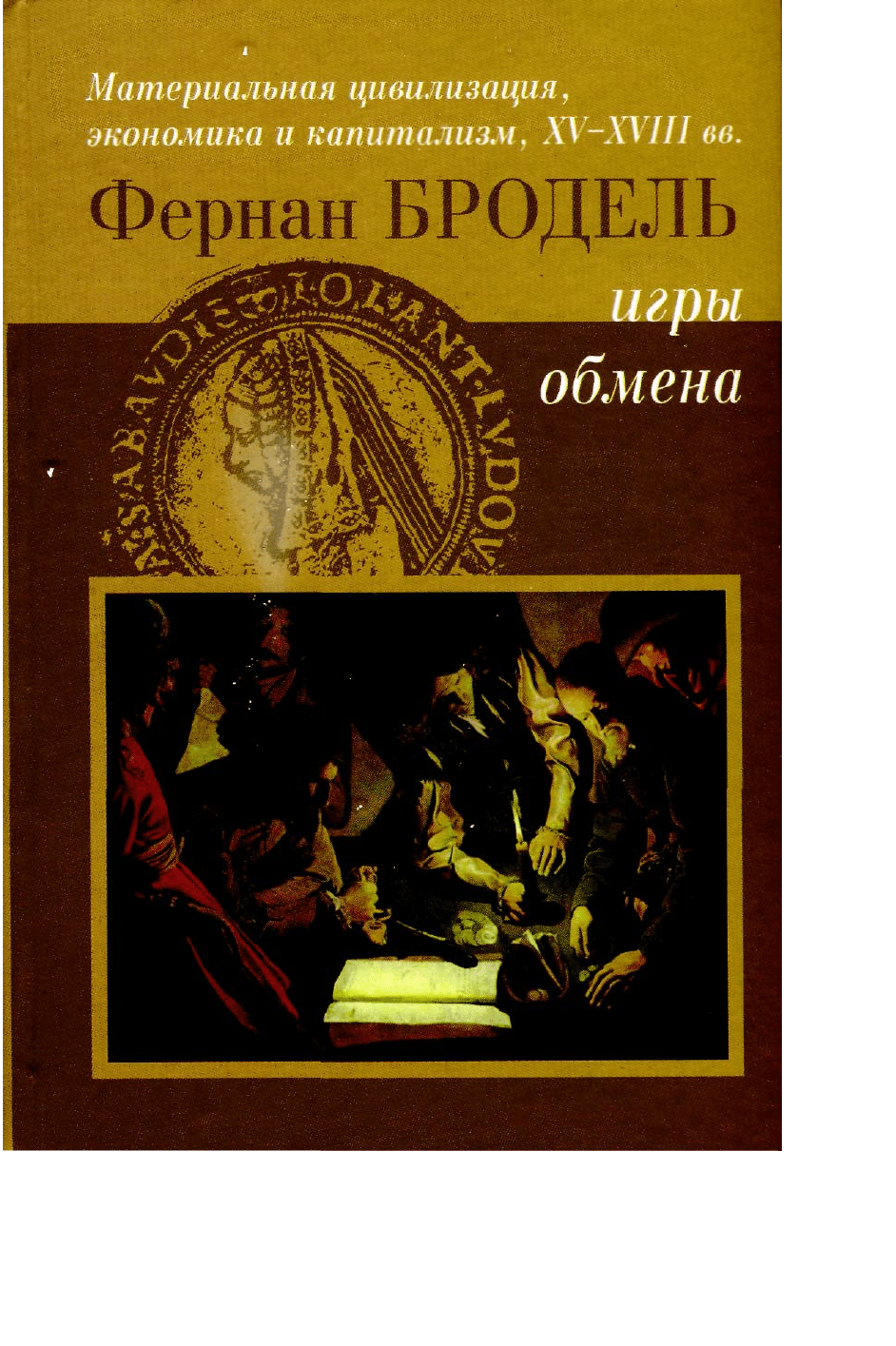

В оформлении обложки использована картина Жоржа де Латура «У ростовщика» (ок.1641, Львовская галерея искусств)

ISBN 5-7777-0358-5

© Armand Colin, 1986; 4

е

edition © Издательство «Весь Мир», 2006

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ......................................... xiii

Diana 1. ОРУДИЯ ОБМЕНА................................ i

Европа: механизмы на нижнем пределе обменов................. 3

Обычные рынки, такие же, как сегодня................... 4

Города и рынки........................................ 5

Рынки множатся и специализируются .................... 6

Городу приходится вмешиваться ......................... 11

Лондонский случай.................................... 15

Лучше всего было бы подсчитать......................... 17

Истина английская, истина европейская.................. 23

Рынки и рынки: рынок труда............................ 24

Рынок — это граница, и граница подвижная............... 29

Ниже рынка .......................................... 32

Лавки................................................ 34

Специализация и иерархизация идут своим чередом ........ 40

Лавки завоевывают мир ................................ 41

Причины подъема..................................... 43

Избыточная активность разносчиков..................... 46

Была ли торговля вразнос архаична?...................... 50

Европа: механизмы на верхнем пределе обменов ................ 52

Ярмарки, старое, без конца переделываемое орудие......... 53

VI ОГЛАВЛЕНИЕ

59

Города празднуют

Эволюция ярмарок

Ярмарки и кругооборот .................................

Закат ярмарок ......................................... 62

Хранилища, пакгаузы, склады, амбары .................... 64

Биржи ............................................... 67

Амстердам — рынок ценных бумаг ....................... 71

В Лондоне все начинается заново ........................ 77

Есть ли необходимость отправляться в Париж? ............. 80

Биржи и деньги ....................................... 82

А что же мир за пределами Европы? .......................... 84

Рынки и лавки везде ................................... 85

Варьирующая площадь простейших

рыночных ареалов .................................. 90

Мир мелких торговцев или негоциантов? .................. 90

Банкиры -индусы ...................................... 94

Мало бирж, но зато ярмарки ............................ 96

Была ли Европа на равных с остальным миром? ............ 102

Заключительные гипотезы

Глава 2. ЭКОНОМИКА ПЕРВД ЛИЦОМ РЫНКОВ

125

Купцы и кругооборот торговли............................... 126

Движение туда и обратно ............................... 126

Кругообороты и векселя................................ 129

Невозможно замкнуть кругооборот — невозможно дело ..... 130

О затруднительности возвратного этапа................... 131

Сотрудничество купцов................................. 135

Сети торговых связей, разделение на зоны :

и завоевание их для торговли ......................... 139

Армяне и евреи........................................ 141

Португальцы и Испанская Америка: 1580—1640 гг. .......... 146

Сети конфликтующие, сети исчезающие.................. 148

Меньшинства-завоеватели.............................. 151

Торговая прибавочная стоимость, предложение и спрос........... 153

Торговая прибавочная стоимость......................... 154

Спрос и предложение: первопричина..................... 158

Спрос сам по себе ..................................... 163

Предложение само по себе.............................. 166

ОГЛАВЛЕНИЕ VII

У рынков своя география................................... 170

Фирмы на своем пространстве........................... 170

Городские пространства ................................ 175

Сырьевые рынки...................................... 177

Драгоценные металлы.................................. 182

Национальные экономики и торговый баланс................... 191

«Торговый баланс»..................................... 191

Цифры, нуждающиеся в истолковании.................... 193

Франция и Англия до и после 1700 г....................... 196

Англия и Португалия................................... 198

Европа Восточная, Европа Западная...................... 201

К глобальным балансам ................................ 203

Индия и Китай........................................ 207

Определить место рынка ................................... 210

Саморегулирующийся рынок............................ 211

Сквозь многие века.................................... 212

Может ли быть свидетелем нынешнее время? .................. 216

Глава 3. ПРОИЗВОДСТВО, ИЛИ КАПИТАЛИЗМ В ГОСТЯХ ... 229

Капитал, капиталист, капитализм............................ 230

Слово «капитал»....................................... 231

Капиталист и капиталисты.............................. 234

«Капитализм» — очень недавнее слово.................... 236

Реальность капитала ................................... 238

Капиталы основные и капиталы оборотные................ 240

Рассмотрим капитал в сети расчетов...................... 242

Интерес анализа по секторам............................ 246

Земля и деньги............................................ 248

Предварительные условия капитализма................... 249

Численность, инертность,

производительность крестьянских масс ................ 251

Нищета и выживание .................................. 252

Длительная временная протяженность

не исключает изменения............................. 253

На Западе — еще не умерший

сеньориальный порядок ............................. 256

В Монтальдео......................................... 260

VIII ОГЛАВЛЕНИЕ

Преодолевать препоны................................. 263

Окраины в сердце Европы .............................. 264

Капитализм и вторичное закрепощение................... 264

Капитализм и американские плантации................... 269

Плантации Ямайки .................................... 275

Вернемся в сердце Европы.............................. 277

Вблизи Парижа: Бри во времена Людовика XIV ............ 279

Венеция и ее материковые владения (Terra Ferma) .......... 281

Римская Кампания в начале XIX в.:

случай, отклоняющийся от нормы..................... 284

Тосканские усадьбы исполу (poderi) ...................... 287

Зоны, продвинувшиеся вперед, были в меньшинстве........ 289

Случай Франции ...................................... 290

Капитализм и предпромышленность .......................... 293

Четырехчастная модель................................. 293

Действительна ли схема Буржена за пределами Европы?..... 297

Не было разрыва между сельским хозяйством

и предпромышленностью............................ 300

Промышленность — добрый гений....................... 302

Неустойчивые размещения.............................. 303

Из деревень в города и из городов в деревни ............... 305

Существовали ли образцовые

отрасли промышленности?........................... 307

Купцы и ремесленные цехи ............................. 310

Паломничество (Verlagssystem)........................... 312

Система паломничества в Германии ...................... 316

Рудники и промышленный капитализм................... 317

Рудники Нового Света ................................. 321

Соль, железо, каменный уголь........................... 322

Мануфактуры и фабрики ............................... 324

Ванробэ в Абвиле...................................... 330

Капитал и счетоводство.....................'-............. 332

О промышленных прибылях ............................ 335

Закон Уолтера Дж. Хоффмана (1955)...................... 338

Транспорт и капиталистическое предприятие................... 343

Сухопутные перевозки ................................. 343

Речные перевозки ..................................... 350

На морях............................................. 355

Бухгалтерские истины: капитал и труд.................... 362

Скорее отрицательный итог................................. 366

ОГЛАВЛЕНИЕ IX

Глава 4. КАПИТАЛИЗМ У СЕБЯ ДОМА ..................... 383

На вершине торгового сообщества............................ 384

Торговая иерархия..................................... 384

Специализация — только внизу.......................... 386

Торговый успех........................................ 390

Лица, предоставляющие капитал......................... 393

Кредит и банк......................................... 397

Деньги либо прячутся, либо находятся в обращении ........ 402

Капиталистические выбор и стратегия ........................ 407

Капиталистический дух................................. 407

Торговля на дальние расстояния,

или главный выигрыш............................... 409

Обучаться, овладевать информацией...................... 414

«Конкуренция без конкурентов»......................... 419

Монополии в международном масштабе .................. 423

Неудавшаяся попытка установления монополии:

рынок кошенили в 1787 г. ............................ 428

Коварство монеты..................................... 431

Исключительные прибыли,

исключительные отсрочки платежей................... 435

Товарищества и компании .................................. 440

Товарищества: начало эволюции......................... 440

Коммандитные товарищества ........................... 444

Общества акционерные................................. 446

Мало продвинувшаяся эволюция ........................ 449

У крупных торговых компаний были предшественники...... 450

Тройное правило ..................................... 451

Английские компании.................................. 454

Компании и конъюнктура .............................. 457

Компании и свобода торговли........................... 460

Снова трехчастное деление ................................. 461

Глава 5. ОБЩЕСТВО, ИЛИ «МНОЖЕСТВО МНОЖЕСТВ» .... 473

Социальные иерархии...................................... 477

Множественность обществ.............................. 478

Бросим взгляд по вертикали:

ограниченное число привилегированных............... 481

ОГЛАВЛЕНИЕ

Социальная мобильность............................... 487

Как уловить перемену? ................................. 489

Синхронность социальных конъюнктур в Европе........... 492

Теория Анри Пиренна.................................. 493

Во Франции: джентри или дворянство мантии? ............ 496

От городов к государствам: просто роскошь

и роскошь показная................................. 503

Революции и классовые бои............................. 508

Несколько примеров................................... 512

Порядок и беспорядок.................................. 517

Ниже нулевой отметки ................................. 519

Выйти из ада.......................................... 526

Всепоглощающее государство ............................... 528

Задачи государства..................................... 528

Поддержание порядка.................................. 530

Затраты превышают поступления: обращение к займам...... 533

Кастильские хурос и асьентос ........................... 535

Английская финансовая революция: 1688-1756 гг........... 538

Бюджеты, конъюнктуры и национальный продукт.......... 542

Поговорим о финансистах .............................. 547

От откупщиков к Королевским откупам................... 550

Экономическая политика государств: меркантилизм........ 556

Незавершенное государство перед лицом

общества и культуры ................................ 561

Государство, экономика, капитализм ..................... 566

Не всегда цивилизации говорили «нет»........................ 568

Каждому своя доля в культурной диффузии:

мусульманская модель............................... 568

Христианский мир и товар: раздоры из-за ростовщичества ... 573

Равнозначно ли пуританство капитализму?................. 579

Ретроспективная география многое объясняет ..'........... 582

Равнозначен ли разуму капитализм?...................... 585

Новый образ жизни: Флоренция Кватроченто.............. 590

Другое время, иное видение мира........................ 593

Капитализм за пределами Европы............................ 593

Чудеса торговли на дальние расстояния................... 594

Некоторые доводы и догадки Нормана Джекобса........... 597

Политика, и еще более общество......................... 605

И чтобы закончить........................................ 627

Список графиков.............;..

Список карт и схем..............

Указатель имен.................

Указатель географических названий

629 630 631 642

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АВПР — Архив внешней политики России

«Annales E.S.C.» — «Annales: Economies, Societes, Civilisations»

A.E. — (Ministere des) Affaires Etrangeres

A.N.— Archives Nationales

A.d.S. Firenze — Archivio di Stato di Firenze

A.d.S. Geneva — Archivio di Stato di Geneva

A.d.S. Lucca — Archivio di Stato di Lucca

A.d.S. Napoli — Archivio di Stato di Napoli

A.d.S. Venezia — Archivio di Stato di Venezia

A.V.P.— Archives de la Ville de Paris

B.N.— Bibliotheque Nationale

PRO - Public Records Office

ЦГАДА — Центральный Государственный архив древних актов

ПРЕДИСЛОВИЕ

Если бы все обстояло просто, я сказал бы, что настоящий том исследует «этажи», лежащие

непосредственно над первым — этажом материальной жизни, который был предметом

изложения в предшествовавшем томе,— а именно: экономическую жизнь, а над нею —

деятельность капитализма. Такой образ дома в несколько этажей довольно хорошо передает

реальное положение вещей, если он и выходит за пределы их конкретного значения.

Между «материальной жизнью» (в смысле самой элементарной экономики) и экономической

жизнью располагается поверхность их контакта. Это не сплошная плоскость, контакт

материализуется в тысячах неприметных точек — рынках, ремесленных мастерских, лавках...

Такие точки суть одновременно и точки разрыва: по одну сторону лежит экономическая

жизнь с ее обменами, деньгами, с ее узловыми точками и средствами более высокого уровня

— торговыми городами, биржами и ярмарками, по другую — «материальная жизнь», не-

экономика, живущая под знаком неотвязно ее преследующей самодостаточности. Экономика

начинается с порогового уровня меновой стоимости.

В этом втором томе я старался проанализировать всю совокупность механизмов обмена,

начиная с простейшей меновой торговли и вплоть до самого сложного капитализма (включая

и его). Основываясь на сколь только возможно внимательном и беспристрастном описании, я

попробовал «ухватить» закономерности и механизмы, своего рода всеобщую экономическую

историю (как есть всеобщая география). Или же, если вы предпочитаете иной язык, построить

типологию, или модель, или даже грамматику, способную по крайней мере определить смысл

нескольких

XIV ПРЕДИСЛОВИЕ

ключевых слов, нескольких очевидных реальностей. Однако без того, чтобы упомянутая всеобщая история

претендовала на совершенную точность; без того, чтобы предлагаемая типология была бы

всеохватывающей, а тем более — полной; без того, чтобы модель в самомалейшей степени могла быть

формализована и верифицирована; и без того, чтобы грамматика давала бы нам ключ к экономическому

языку или речи экономики (если предположить, что таковые существуют и что они в достаточной степени

остаются одними и теми же во времени и в пространстве). В общем, речь шла о том, чтобы добиться

вразумительности, рассматривая те сочленения, те формы эволюции и, в не меньшей мере, те колоссальные

силы, которые поддерживали традиционный порядок и то «косное насилие», о котором говорит Жан-Поль

Сартр. А значит — об исследовании на стыке социального, политического и экономического круга явлений.

Чтобы идти таким путем, не существовало иного метода, помимо наблюдения — наблюдения

непрестанного, изнуряющего зрение; помимо обращения к разнообразным гуманитарным наукам плюс

систематического сравнения, сопоставления опыта, имеющего одну и ту же природу, не слишком опасаясь,

как бы при таких необходимых сопоставлениях между довольно малоподвижными системами анахронизм

их не сыграл с нами дурную шутку. Это тот сравнительный метод, который более прочих рекомендовал

Марк Блок и которым пользовался я в соответствии с концепцией длительной протяженности. При

нынешнем уровне наших познаний нам настолько доступны многие данные, сравнимые во времени и

пространстве, что возникает впечатление, будто не просто сопоставляешь опыт, рожденный волею случая,

но почти что сам ставишь эксперимент. Таким вот образом я и построил книгу на полпути между историей,

первоначальной ее вдохновительницей, и другими науками о человеке.

Что я беспрестанно встречай в ходе такого сличения модели с итогами наблюдения, так это упорное

противостояние между нормальной и зачастую рутинной экономикой обмена (в XVIII в. сказали бы

естественной) и более высокой, усложненной экономикой (ее бы в XVIII в. назвали искусственной)*. Я

убежден, что такое разделение вЛолне ощутимо, что и действующие силы, и люди, их действия и характер

мышления, «мен-тальность», не одни и те же на этих разных этажах. Что встречающиеся на определенных

уровнях правила рыночной экономики, какими описывает их классическая экономическая наука, намного

реже действовали в своем обличье свободной конкуренции в верхней зоне — зоне расчетов и спекуляции.

Там начиналась «теневая зона», сумрак, зона деятельности посвященных, которая, я считаю, и лежит в

основе того, что можно понимать под словом «капитализм». А последний — это накопление могущества (он

строит обмен на соотношении силы в такой же и даже в большей мере, нежели на взаимности

потребностей), это социальный паразитизм,

ПРЕДИСЛОВИЕ XV

является он неизбежным или нет, как и множество других явлений. Короче, имелась иерархия торгового

мира, даже если — как, впрочем, в любой иерархии — верхние этажи не могли бы существовать без

нижележащих, на которые они опирались. Не будем, наконец, забывать, что под самой зоной обменов то,

что я за неимением лучшего выражения назвал материальной жизнью, образовывало на протяжении

столетий Старого порядка самый толстый слой из всех.

Но не сочтет ли читатель спорным — еще более спорным, чем это противопоставление разных этажей

экономики,— употребление мною для обозначения самого верхнего этажа слова капитализм] Этот термин

— капитализм — появился в своей законченной и ярко выраженной форме несколько поздно, лишь в начале

XX в. Бесспорно, что на всю его сущность наложило отпечаток время его подлинного рождения в период

1400-1800 тт. Но относить его к этому периоду — не будет ли это тягчайшим из грехов, в какой только

может впасть историк — грехом анахронизма? По правде сказать, меня это не слишком беспокоит.

Историки придумывают слова, этикетки, чтобы задним числом обозначать свои проблемы и свои периоды:

Столетняя война, Возрождение, гуманизм. Реформация... Мне нужно было особое слово для этой зоны,

которая не является настоящей рыночной экономикой, но зачастую полной ее противоположностью. И

неотразимо привлекательным оказывалось как раз слово «капитализм». Так почему бы не взять на

вооружение это слово, вызывающее столько ассоциаций, забыв обо всех горячих спорах, какие оно

возбуждало и возбуждает еще сейчас?

В соответствии с правилами, действующими при построении любой модели, я в этом томе осторожно

продвигался от простого к сложному. То, что бросается в глаза при первом же взгляде на экономические

общества прошлого,— это то, что обычно именуют обращением или рыночной экономикой. И,

следовательно, в первых двух главах — «Орудия обмена» и «Экономика перед лицом рынков» — я занялся

описанием рынков, торговли вразнос, лавок, ярмарок, бирж.,. Разумеется, со множеством деталей. И

попытался вскрыть правила обмена (ежели такие существуют).

Следующие две главы — «Производство, или Капитализм в гостях» и «Капитализм у себя дома» — выходят

за пределы [сферы! обращения, касаются запутанных повсюду проблем производства. Они также уточняют

смысл этих принятых нами решающих в споре слов — капитал, капиталист, капитализм,— что было

необходимо. И наконец, они пытаются разместить капитализм по секторам: такого рода «топология» должна

обнаружить его пределы и по логике вещей раскрыть его природу. Тогда-то мы и подойдем к самому пику

наших затруднений (но не к завершению наших трудов!).

И последняя глава, «Общество, или "Множество множеств"», вне сомнения, наиболее необходимая, она и в

самом деле пытается поместить

XVI ПРВДИСЛОВИЕ

экономику и капитализм в общие рамки социальной действительности, вне которой ничто не может обрести

своего полного значения.

Но описывать, анализировать, сравнивать, объяснять — это означает чаще всего выходить за пределы

исторического повествования, это означает пренебрегать непрерывным временем истории или разрывать его

как бы по своей прихоти. А ведь время это существует. И мы вновь обретем его в третьей, и последней,

книге этого труда — «Время мира». Таким образом, на страницах настоящего тома мы окажемся на

предварительном этапе, где время в его хронологической непрерывности не соблюдается, а используется в

качестве средства при наблюдении.

Это тем не менее отнюдь не упростило мою задачу. По четыре, по пять раз я переписывал главы, которые вы

прочтете. Я их обсуждал в Коллеж де Франс и в Практической школе высших исследований, писал — и за-

тем переписывал от начала до конца. Один из друзей Анри Матисса, который ему позировал, рассказал мне,

что тот имел обыкновение по десять раз снова и снова начинать свои рисунки, день за днем выбрасывая их в

корзину, чтобы остановиться только на последнем, где находил наконец, как он думал, чистоту и простоту

линий. К несчастью, я не Анри Матисс. И я даже не уверен, что последний вариант моего текста будет

самым ясным, наиболее соответствующим тому, что я думаю или пытаюсь думать. Чтобы утешиться, я

повторял себе изречение английского историка Фредерика У. Мейтленда (1887), гласящее, что «простота—

не отправная точка, а цель»

2

, порой же, при определенном везении, завершающий момент.

ПРИМЕЧАНИЯ

1

Accarias de Serionne J. Les Interets des nations de I'Europe developpes relativement аи commerce. 1766 (в частности, с. 270).

2

Maitland F. W. Domesday book and Beyond. (2nd ed.), 1921, p. 9. «Simplicity is the outcome of technical subtlety; it is the goal, not

the starting point». :

Глава 1 ОРУДИЯ ОБМЕНА

На первый взгляд экономика — это две огромные зоны: производство и потребление. В первой все

начинается и возобновляется, во второй все завершается и уничтожается. «Общество, — говорит Маркс, —

не может перестать производить, так же как оно не может перестать потреблять»

1

. Истина общеизвестная.

Прудон говорил почти то же самое, когда утверждал, что единственная очевидная цель человека — работать

и есть. Но между двумя этими мирами втискивается третий, тонкий, но живой, как речушка, и тоже

узнаваемый с первого взгляда: обмен, или, если угодно, рыночная экономика. На протяжении столетий,

которые изучаются в этой книге, она несовершенна, прерывиста, но уже навязывает себя — и она

определенно революционна. В рамках целого, которое упорно тяготеет к рутинному равновесию и выходит

из него разве только для того, чтобы снова к нему же возвратиться, она представляет зону перемен и но-

ваций. Маркс ее обозначает как сферу обращения

2

— выражение, которое я по-прежнему продолжаю

считать удачным. Несомненно, слово «обращение», пришедшее в экономику из физиологии

3

, охватывает

слишком много вещей сразу. Если верить Ж. Шеллю, издателю полного собрания сочинений Тюрго

4

,

последний подумывал о том, чтобы написать «Трактат об обращении», где шла бы речь о банках, системе

Лоу, кредите, денежном курсе и торговле, наконец, о роскоши, т. е. почти обо всей экономике, как ее тогда

понимали. Но разве термин «рыночная экономика» не приобрел сегодня также расширительный смысл,

который бесконечно превосходит простое значение обращения и обмена?

5

Итак, три мира. В первом томе этого труда мы отвели главную роль потреблению. В последующих главах

мы займемся обращением. Очередь

Глава 1. ОРУДИЯ ОБМЕНА

трудных проблем производства наступит последней

6

. Не то чтобы можно было бы оспаривать мнение

Маркса или Прудона о них как о важнейших. Но наблюдающему в ретроспективе, а именно таков историк,

трудно начинать с производства — области запутанной, которую нелегко очертить и которая еще

недостаточно описана во всех своих деталях. Напротив, обращение обладает тем преимуществом, что легко

доступно наблюдению. В нем все подвижно и говорит об этом движении. Шум рынков безошибочно

достигает наших ушей. Право же, без всякой похвальбы, я могу увидеть купцов-негоциантов и

перекупщиков на площади Риальто в Венеции около 1530г. из того же окна дома Аретино, который с

удовольствием ежедневно созерцал это зрелище

7

. Могу войти на Амстердамскую биржу 1688 г. и даже

более раннюю и не затеряться там — я едва не сказал: играть на ней, и не слишком бы при этом ошибся.

Жорж Гурвич сразу же возразил бы мне, что легко наблюдаемое рискует оказаться ничтожным или

второстепенным. Я не так в этом уверен, как он, и не думаю, что Тюрго, взявшийся за весь комплекс

экономики своего времени, был бы совершенно не прав, выделив обращение. И потом, генезис капитализма

жестко привязан к обмену — разве это не заслуживает внимания? Наконец, производство означает

разделение труда и, значит, обязательно обрекает людей на обмен.

Впрочем, кому бы пришло в голову действительно преуменьшать роль рынков. Даже простейший рынок —

это излюбленное место спроса и предложения, место обращения к услугам ближнего, без чего не было бы

экономики в обычном понимании, а только жизнь, «замкнутая» (по-английски «встроенная», embedded) в

самодостаточности, или не-экономика. Рынок — это освобождение, прорыв, возможность доступа к иному

миру: возможность всплыть на поверхность. Деятельность людей, излишки, которые они обменивают, мало-

помалу проходят через этот узкий пролом, поначалу с таким же трудом, с каким проходил через игольное

ушко библейский верблюд. Затем отверстия расширились, число их возросло, а общество в итоге сделалось

«обществом со всеобщим рынком»

8

. В конечном счете и, значит, с запозданием; и в разных областях это

никогда не случалось ни одновременно, ни в одной и той же форме. Следовательно, не существует простой

и прямолинейной истории развития рынков. Здесь бок о бок сосуществуют традиционное, архаичное, новое

и новейшее. Даже сегодня. Конечно, легко набрать наглядные картинки, но их невозможно точно соотнести

друг с другом. И это относится даже к Европе, случаю привилегированному.

Не связана ли эта в некотором роде наводящая на размышления трудность также и с тем, что поле нашего

наблюдения, время с XV по XVIII в., все еще недостаточно по своей продолжительности? Идеальное поле

наблюдения должно бы было простираться на все рынки мира с момента их зарождения до наших дней. Это

огромная область, которую в недалеком прошлом вознамерился со страстью иконоборца объяснить Карл

Поланьи

9

.

ЕВРОПА: МЕХАНИЗМЫ НА НИЖНЕМ ПРЕДЕЛЕ ОБМЕНОВ

Но охватить одним и тем же объяснением псевдорынки древней Вавилонии, потоки обмена первобытных

жителей сегодняшних островов Тробри-ан и рынки средневековой и доиндустриальной Европы — да

возможно ли это? Я вовсе не убежден в этом.

Во всяком случае, мы не будем с самого начала замыкаться в рамках общих объяснений. Мы начнем с

описания. Для начала — Европы, главного свидетеля, которого мы знаем лучше других. А затем — не-

Европы, ибо никакое описание не подвело бы нас к начаткам заслуживающего доверия объяснения, если бы

оно не охватывало весь мир.

ЕВРОПА:

МЕХАНИЗМЫ НА НИЖНЕМ ПРЕДЕЛЕ ОБМЕНОВ

Итак, прежде всего Европа. Еще до XV в. она элиминировала самые архаичные формы обмена. Цены,

которые мы знаем или о существовании которых догадывались, — это начиная с XII в. цены

колеблющиеся

10

: доказательство того, что наличествуют уже «современные» рынки и что они, будучи

связаны друг с другом, могут при случае наметить очертания систем, связей между городами. В самом деле,

практически только местечки и города имели рынки. В редчайших случаях деревенские рынки сущест-

вовали еще в XV в.

11

, но то была величина, которой можно пренебречь. Город Запада поглотил все, все

подчинил своим законам, своим требованиям, своему контролю. Рынок сделался одним из его механизмов

12

.

Л

----------

ица ль

д

. —

•*

пшен -*

фасо *

овес -•

ячме

*ь

i

' А \

-

J

,

.--*

— __ ------- ^

У S

i

1

' Sf'

s 's яг

s"

/\

1

V

'Г'

—

У

65 1170 1175 1180 1185 1190 1195

1200 12

Раннее развитие колебаний цен в Англии

По данным Д.Л. Фармера: Farmer D.L. Some Prices Fluctuations in Angevin England. — «The Economic History Review», 1956-1957, p. 39.

Отметим совпадающий польем цен на разные зерновые вслед за плохим урожаем 1201 г.

Глава 1. ОРУДИЯ ОБМЕНА

ОБЫЧНЫЕ РЫНКИ, ТАКИЕ ЖЕ, КАК СЕГОДНЯ

В своей простейшей форме рынки существуют еще и сегодня. Они самое малое получили отсрочку, и в

определенные дни они на наших глазах возрождаются в обычных местах наших городов, со своим

беспорядком, своей толчеей, выкриками, острыми запахами и обычной свежестью продаваемых

съестных припасов. Вчера они были примерно такими же: несколько балаганов, брезент от дождя,

нумерованное место для каждого продавца, заранее закрепленное, надлежащим образом

зарегистрированное, за которое нужно было платить в зависимости от требований властей или

собственников

13

; толпа покупателей и множество низкооплачиваемых работников, вездесущий и

деятельный пролетариат: шелушилыцицы гороха, пользующиеся славой закоренелых сплетниц,

свежеватели лягушек (лягушек доставляли в Женеву

14

и Париж

15

целыми вьюками на мулах),

носильщики, метельщики, возчики, уличные торговцы и торговки, не имеющие разрешения на

продажу своего товара, суровые контролеры, передающие свои жалкие должности от отца к сыну,

купцы-перекупщики, крестьяне и крестьянки, которых узнаешь по одежде; буржуазией в поисках

покупки, служанки, которые, как твердят богачи, большие мастерицы присчитывать при закупках

(тогда говорили «подковать мула»)

16

, булочники, торгующие на оптовом рынке хлеба, мясники, чьи

многочисленные лотки загромождают улицы и площади, оптовики (торговцы рыбой, сыром или

сливочным маслом

17

), сборщики рыночных пошлин... И наконец, повсюду выложены товары: куски

масла, кучи овощей, сыры, фрукты, рыба, с которой стекает вода, дичь, мясо, которое мясник разде-

лывает на месте, непроданные книги, страницы которых служат для завертывания товара

18

. А кроме

того, из деревень привозят солому, дрова, сено, шерсть и даже пеньку, лен — вплоть до домотканых

холстов.

Если этот простейший рынок, оставаясь самим собою, сохранялся на протяжении столетий, то

наверняка потому, что в своей грубой простоте он был незаменим, принимая во внимание свежесть

поставляемых им скоропортящихся видов продовольствия, привозившихся прямо с близлежащих

огородов и полей. А также принимая во внимание его низкие цены. Ибо простейший рынок, где

продают главным образом «из первых рук»

19

, есть самая прямая и самая наглядная форма обмена, за

которой легче всего проследить, защищенная от плутней. Самая ли она честная? «Книга ремесел»

Буало, написанная около 1270 г.

20

, настойчиво твердит об этом: «Ибо есть резон, чтобы съестные

припасы попадали прямо на открытый рынок и можно было бы видеть, доброго ли они качества и чест-

но ли изготовлены или нет... ибо к вещам... продаваемым на открытом рынке, имеют доступ все: и

бедный и богатый». В соответствии с немецким выражением это торговля из рук в руки, глаза в глаза

(Hand-in-Hand,

ЕВРОПА: МЕХАНИЗМЫ НА НИЖНЕМ ПРЕДЕЛЕ ОБМЕНОВ

Auge-in-Auge Handel

21

), прямой обмен: все, что продается, продается тут же; все, что покупается,

забирается тут же и оплачивается сразу же. Кредит почти не играет роли между рынками

22

. Этот очень

старый тип обмена практиковался уже в Помпеях, в Остии или Тимгаде Римском*, да и веками,

тысячелетиями раньше: свои рынки имела Древняя Греция, они существовали в Китае классической

эпохи, как и в фараоновском Египте и в Вавилонии, где обмен был столь ранним явлением

23

.

Европейцы расписывали красочное великолепие и устройство рынка «в Тлальтеко, что прилегает к

Теночтитлану (Мехико)»

24

, и «упорядоченные и контролируемые» рынки Черной Африки, порядок на

которых вызывал у них восхищение, невзирая на скромные масштабы обменов

25

. А в Эфиопии истоки

рынков теряются во мраке времен

26

.

ГОРОДА И РЫНКИ

Городские базары обычно бывали раз или два в неделю. Для их снабжения требовалось, чтобы у

деревни было время произвести и собрать продовольствие и чтобы она смогла отвлечь часть своей

рабочей силы для поездки на рынок (что поручалось преимущественно женщинам). Правда, в крупных

городах рынки обнаруживали тенденцию к тому, чтобы стать ежедневными, как то было в Париже, где

в принципе (а часто и фактически) они должны были функционировать лишь по средам и субботам

27

.

Во всяком случае, действуя с перерывами или постоянно, эти простейшие рынки, связующее звено

между деревней и городом, из-за своего числа и своей непрестанной повторяемости представляли

самый крупный из всех знакомых обществу видов обмена, как это заметил Адам Смит. К тому же и

городские власти прочно взяли в свои руки их организацию и надзор за ними: для городов это был

жизненно важный вопрос. А это ведь были «ближние» власти, скорые на расправу, на регламентацию,

— власти, которые жестко контролировали цены. Если на Сицилии продавец запрашивал цену, хоть на

«грано» превышавшую установленный тариф, его запросто могли послать на галеры! Такой случай и

произошел в Палермо 2 июля 1611 г.

28

В Шатодёне булочников, в третий раз уличенных в нарушении

правил, «нещадно сбрасывали с повозки перевязанными, как колбасы»

29

. Такая практика восходила к

1417 г., когда Карл Орлеанский дал городским магистратам (эшевенам) право досмотра (визитации)

пекарей. Только в 1602 г. община добьется отмены такого наказания.

Но надзор и разносы не мешали рынку расширяться, разрастаться по воле спроса, укореняться в самом

сердце городской жизни. Посещаемый

* Тимгад — древний город с Северной Африке, основан при императоре Траяне в 100 г. н. э. — Примеч. пер.

Глава 1. ОРУДИЯ ОБМЕНА

в определенные дни рынок был естественным центром общественной жизни. Именно там люди встречались

друг с другом, договаривались, поносили друг друга, переходили от угроз к обмену ударами. Именно здесь

зарождались инциденты и затем судебные процессы, выявлявшие пособников; здесь случались довольно-

таки редкие вмешательства стражи, эффектные, несомненно, но и осторожные

30

. Именно здесь

распространялись политические и иные новости. В 1534 г. на рыночной площади в Фекенхэме, графство

Норфолк, открыто критиковали действия и планы короля Генриха VHP

1

. Да и на каком английском рынке не

услышишь пылкие речи проповедников? Налицо была восприимчивая толпа, готовая на любые дела, даже

на добрые. Рынок был также излюбленным местом для заключения сделок и устройства семейных дел. «В

XV в. в Джиф-фони, в провинции Салерно, мы видим по нотариальным реестрам, что в рыночные дни,

помимо продажи съестных припасов и изделий местного ремесла, наблюдался повышенный против

обычного процент заключенных договоров о купле-продаже земельных участков, долгосрочных ипотечных

операциях, дарениях, брачных контрактов, составления описей приданого»

32

. Все ускоряется благодаря

рынку, даже сбыт в лавках {что достаточно логично). Так, в Ланкастере, в Англии, в конце XVII в. Уильям

Стаут, который держал там лавку, нанял дополнительного приказчика «на рыночные и ярмарочные дни»

(«on the market and fair days»)

33

. Это, вне сомнения, было общим правилом. Естественно, при условии, что

лавки не бывали официально закрыты в дни рынка или ярмарок, как это случалось во многих городах

34

.

Доказательством тому, что рынок находился в самом сердце целого мира отношений, может служить сама

мудрость пословиц. Вот несколько примеров: «Все продается на рынке, кроме молчаливой осторожности и

чести»; «Покупая рыбу в море [т. е. до ее вылова], рискуешь получить только ее запах»

35

. Ежели ты

недостаточно знаком с искусством покупать или продавать — что же, «рынок тебя научит». На рынке никто

не бывает один, посему «думай о себе самом и думай о рынке», т. е. о других. Итальянская поговорка