Буров В.Д. и др. Тепловые электрические станции

Подождите немного. Документ загружается.

7.2.

Ползучесть

паропроводов

на холодном неработающем паропроводе обычно

в

периоды капитальных ремонтов

энергоблоков. Учитывая установленную периодичность капитальных ремонтов энер-

гоблоков

ТЭС, их

можно проводить

не

чаще

1

раза

в

два-три года.

В МЭИ

профес-

сором Д.П. Елизаровым было разработано

и

внедрено

на

ряде

ТЭС

России специаль-

ное устройство (рис.

7.3),

позволяющее измерять увеличение диаметра паропровода

Рис.

7.3.

Устройство

МЭИ для

наблюдения

за

ползучестью паропроводов электростанций

в период

их

эксплуатации:

а

—

устройство

для

измерения ползучести;

б —

установка индикатора

на

контрольной плитке;

в —

измерение увеличения диаметра паропровода;

1 —

скоба;

2 —

стержень;

3 —

трубка;

4, 5 —

нако-

нечники стержня

и

трубки;

6 —

колпачок;

7 —

кожух;

8 —

паропровод;

9 —

зажимная втулка;

10 —

контрольная плитка;

Л —

индикатор часового типа

151

Глава

7.

ТРУБОПРОВОДЫ

И

АРМАТУРА

НА ТЭС

за счет ползучести не только на холодном неработающем, но и на горячем работаю-

щем паропроводе без съема с него тепловой изоляции, что позволило организовать

регулярный контроль ползучести на нем. Одновременно это устройство на порядок

повысило точность измерений.

7.3.

Расчеты паропроводов на прочность

Трубопроводы и их детали в условиях эксплуатации подвергаются воздействию

целого комплекса различных нагружающих факторов. К таким факторам относятся

внутреннее давление, самокомпенсация температурных удлинений, весовая нагрузка,

температурные напряжения в стенке, обусловленные изменением температурного

режима внутренней или окружающей среды.

Главным нагружающим фактором, по которому рассчитывается толщина стенки

трубопровода, является внутреннее давление среды. Под действием внутреннего

давления р в стенке трубопровода возникает сложнонапряженное состояние, харак-

теризующееся тремя главными нормальными напряжениями: а

г

— радиальным;

a

t

— тангенциальным (окружным) и ст

2

— аксиальным (вдоль оси трубы). Значе-

ния тангенциального и радиального напряжений в стенке трубы (полого толстостен-

ного цилиндра) могут быть определены по формулам Ляме-Гадолина:

Р

г

ъ

2 "\

Р

г

«

2 2

Г —г

ВТ

1

2 Л

г

нар

Л

(7.1)

Г

Д

е

Г

нар

И Г

ш

нар вт нар

наружный и внутренний радиусы поперечного сечения трубы; г —

текущий радиус поперечного сечения (для расчетной точки).

Аксиальное напряжение в поперечном сечении трубы постоянно и вычисляется

по формуле

-

а {

2

Р

г

ш

2 2 '

Г —Г

нар вт

(7.1а)

Распределение этих напряжений по толщине стенки

трубы представлено на рис. 7.4. Применяя третью тео-

рию прочности (наибольших касательных напряже-

ний),

получаем максимальную разность главных

напряжений у внутренней поверхности трубы:

2рг\

нар

(7.2)

нар

Эта разность напряжений у внутренней поверхно-

сти трубы всегда больше внутреннего давления. Акси-

0

альное напряжение а обычно значительно меньше а

Рис.

7.4.

Распределение

нормальных

напряжений

по

толщине

стенки трубопровода

при

воздействии внутреннего

давления

152

7.3. Расчеты

паропроводов

на

прочность

и a

t

и на прочность трубопровода не влияет. Расчет трубопроводов на прочность

проводится в России в соответствии с Нормами расчета на прочность. Прочность

трубопровода оценивается по несущей способности (по предельной нагрузке).

Максимальная толщина стенки трубопровода в соответствии с Нормами должна

быть не менее значения, определяемого по формуле

2ц>[а]+р

Здесь р — расчетное (рабочее) давление среды, МПа;

d

Hap

— наружный диаметр

трубы, мм; ф — коэффициент прочности при ослаблении трубы сварным швом,

выполненным вдоль трубы; 8 и С — толщина стенки и минусовой допуск на ее изго-

товление, мм. Номинальное допускаемое напряжение [ст], МПа, принимается для

стали соответствующей марки в зависимости от расчетной температуры с учетом

запаса прочности.

Как уже упоминалось, в качестве основной нагрузки при расчетах трубопрово-

дов на прочность принято давление рабочей среды, а дополнительные внешние

нагрузки (от самокомпенсации температурных удлинений паропроводов, от собст-

венного веса трубопровода и др.), действующие постоянно, учитываются при

дополнительных расчетах, имеющих характер поверочных. Напряжения от темпе-

ратурной неравномерности, возникающие в стенке трубопровода при переходных

режимах и отсутствующие при стационарных режимах эксплуатации, Нормами

расчета на прочность не учитываются и регламентируются лишь режимными меро-

приятиями (ограничение скорости прогрева).

Рассмотрим теперь напряжения от самокомпенсации температурных удлинений

паропроводов. Паропроводная трасса в простейшем случае является не разветвлен-

ной, но пространственной (иногда плоской). Концы ее закрепляются жестко, иначе

говоря, не могут иметь ни линейных, ни угловых перемещений. При прогреве

паропровод удлиняется. Ввиду закрепления концов при прогреве паропровод

деформируется и в нем возникают так называемые компенсационные напряжения.

При этом создаются изгибающие и крутящие моменты. Для расчета возникающих

напряжений используются различные методы. Одним из наиболее распространен-

ных является метод «упругого» центра. Кратко изложим этот метод.

Потенциальная энергия деформации трубопровода при его температурной

самокомпенсации приближенно может быть представлена в виде

L

М

2

L

м

2

о

о р

Здесь М

и

и М

кр

— изгибающий и крутящий моменты в произвольной точке трассы;

L

— длина трубопровода; / — длина участка трубопровода; Е — модуль упругости

материала трубопровода; G = £/[2(1 - v)] — модуль сдвига; v — коэффициент

4 4

Пуассона; I

=

(n/64)(d

Hap

-d

BT

) — экваториальный момент инерции поперечного

сечения трубопровода; 1

р

= 21 — полярный момент инерции. Вторым членом (7.4)

при расчетах можно пренебречь.

153

Глава

7.

ТРУБОПРОВОДЫ

И

АРМАТУРА

НА ТЭС

У,

?х

у»

X

У,

?х

С

У

x

s

<

S

)—]

у*

x

s

Г

X

h

У,

?х

S

)—]

у*

x

s

Г

X

h

У,

?х

«0

X

Р

У

Рис.

7.5. Схема плоского неразветвленного паропровода:

S

— упругий центр трассы; О и О, — места расположения неподвижных опор;

L

x

nL

y

— расстояния

между неподвижными опорами в направлении координатных осей; хОу — исходная система коорди-

нат; xJSy, — система координат, проходящая через упругий центр трассы

Основные формулы для расчета трубопровода на самокомпенсацию его темпе-

ратурных удлинений проще вывести для плоской трассы (рис. 7.5). Изгибающий

момент в любом сечении А трубопровода выражается формулой

.

М

и

= Р

у

х - Р

х

у + М

0

, (7.5)

где Р

х

и Р' — составляющие компенсационного усилия.

Дифференцированием находят линейные и угловые перемещения конца трассы

у неподвижной опоры О (см. рис. 7.5) по теореме Кастильяно:

8U 1 \

дм

п 1

Ах

=

дР

=

ш

i

M

«~eF

dl

=

eF

xIx

~

р

у

1х

у ~

М

<А); (7-6)

х

0

X

Qlj

I

1

. дМ 1

Ay

=

BP

=

Fl

\

M

»-W

d/ =

F/

(P

A

-

Р

Л

У

+

M

0

S

y

);

(7.7)

у

о У

8U 1 г дМ 1

»° =

Щ = ш

1

М

»Щ

dl

=

ёРу*у

-

PxSx + M

°

L

> • ^

7

-

8

>

L

L

Здесь I

x

=

jy

2

dl и I

y

—

|x

2

dl — линейные моменты инерции геометрической оси

о о

L

трубопровода относительно выбранных координатных осей; I

xy

- jxy dl — цент-

0

L

L

робежный момент инерции; S

x

= jy dl и S

y

=

jx dl — статические моменты геомет-

0

о

рической оси трубопровода; L — длина трубопровода (в дальнейшем приведенная).

154

7.3. Расчеты

паропроводов на

прочность

Для поперечного сечения трубопровода

у

неподвижной опоры

О

угловая дефор-

мация

0

О

= 0, и из

формулы

(7.8)

получим

S

x

S

y

M

0

=

P

x

j-P

y

{. (7.9)

Наибольшую трудоемкость

в

этом расчете представляет определение моментов

инерции

и

статических моментов геометрической

оси

трассы.

Для

этой цели трассу

трубопровода разбивают

на

прямолинейные

и

дуговые элементы

и для

каждого

из

них

определяют длины проекций

на

координатные

оси.

Затем находят координаты

их центров тяжести

(ЦТ). У

прямолинейных элементов

ЦТ

расположены

в

середине

их длины.

Для

дуговых элементов разработаны способы быстрого определения

координат центров тяжести. Приведенные длины дуговых элементов трассы нахо-

дят

с

учетом понижения

их

жесткости, используя коэффициент гибкости Кармана.

Учитывая наличие

в

трассе дуговых элементов, уточняют

ее

общую длину.

В дальнейших расчетах

ее

заменяют

на

приведенную длину

Ь

пр

.

Используя выражение (7.9), поскольку

для

неподвижной опоры

0

О

= 0,

исклю-

чают далее

М

0

из

формул

(7.6) и (7.7) и

получают систему

из

двух уравнений

для

определения

Р

х

и Р

.

Для дальнейшего упрощения

(7.6) и (7.7) оси

координат пере-

носят

в

упругий центр тяжести

(УЦТ)

рассматриваемой трассы. Статические

моменты

S

x

и S

y

трассы относительно новых осей будут равны нулю.

Координаты

УЦТ

определяют

по

формулам:

*,

= W y

s

=

S

x

/L

ap

.

(7.10)

В итоге система уравнений приобретает

вид:

P

x

I

xs

-PyI

xys

=EIAx;

P

y

I

ys

~P

x

I

xys

=EIAy.

Для переноса координатных осей

в УЦТ

используют формулы:

(Т =Т - х

2

Т •

*xs

1

х

л

э^пр>

1

ys~

1

y

Л

ь

пр>

v

'

xys~^xy

~~

^Уя^пр"

Входящие

в

уравнения системы (7.11) расчетные линейные перемещения конца

трассы

у

неподвижной опоры

О

определяют

по

формулам:

Ах=Ах.

± Ах

п

-

Ах„;

Р

(7.13)

Ду=Ду

(

± Ду

0

-Ду

р

.

Для вычисления

Ах и Ау

находят температурные удлинения трассы

в

направле-

нии координатных осей:

Д*

г

=<*,('раб-'м)Ас;

4У/=

а

Л'раб-'м)£г

155

Глава 7.

ТРУБОПРОВОДЫ

И АРМАТУРА НА ТЭС

Здесь a

t

— коэффициент линейного

температурного удлинения материала

трубопровода; ?

раб

и t

M

— рабочая и

монтажная температуры трубопровода;

L

x

и L

y

— расстояния между неподвиж-

ными опорами трассы вдоль координат-

ных осей.

В формулах (7.13) через Ах

0

и Ау

0

обозначены заданные перемещения

конца рассматриваемой трассы в на-

правлении осей координат, а через Дх

р

и Ау — перемещения конца трассы при

холодной монтажной растяжке.

Для случая пространственной трас-

сы паропровода задача решается путем

условного расчленения ее на три пло-

ских участка, представляющих собой

проекции трассы на ортогональные

плоскости. В качестве иллюстрации

на рис. 7.6 приводится несложная пространственная неразветвленная трасса паро-

провода с прямолинейными и дуговыми элементами, а на рис. 7.7 показаны эпюры

Рис. 7.6. Схема пространственной трассы

паропровода:

Ц

х

—Ц

5

— центры тяжести элементов трассы;

А,

Е— неподвижные опоры на концах трассы;

Б, В, Г, Д — границы элементов

Рис. 7.7. Проекции пространственной трассы паропровода на координатные плоскости:

а — проекция на плоскость ху; б — проекция на плоскость уг; в — проекция на плоскость xz; Р

х

, Р ,

Р

г

— составляющие компенсационного усилия трассы; S — упругий центр трубопроводной системы;

остальные обозначения те же, что на рис. 7.6

156

7.3.

Расчеты

паропроводов на прочность

изгибающих

и

крутящих моментов

от

самокомпенсации этой трассы

в

трех плос-

костях проекций, полученные расчетом

по

описанному методу «упругого» центра.

При расчетах паропроводов

на

температурную самокомпенсацию помимо

моментов

и

напряжений определяют перемещения точек трассы, чтобы иметь воз-

можность контроля

за

состоянием паропровода

и

отсутствием

в нем

защемлений,

повышающих компенсационные напряжения.

В

условиях эксплуатации

ТЭС

такой

контроль осуществляется

при

прогреве паропровода

в

процессе пуска блока.

Для

этого

на

паропроводе используются специальные реперы

с

указателями

и

коорди-

натниками, устанавливаемые

в

некоторых доступных

для

наблюдателя точках

трассы. Измеренные

с

помощью реперов перемещения точек паропровода сопо-

ставляются

с

расчетными перемещениями.

При

наличии расхождений обследуется

паропровод

и

устанавливается причина расхождений.

Для уменьшения компенсационных моментов

и

напряжений

в

паропроводах

применяют холодную монтажную растяжку.

На

длинных прямолинейных участках

сборных магистралей устанавливают П-образные компенсаторы.

Вес трубопровода воспринимается опорами

и

подвесками различных типов.

Они должны одновременно обеспечивать свободу температурных перемещений

трассы

при

прогреве

и при

остывании паропровода.

В зависимости

от

назначения опоры подразделяются

на

неподвижные

(или

«мертвые»), направляющие (скользящие, роликовые

и

шариковые), жесткие под-

вески

и

пружинные подвески

и

опоры.

Неподвижные опоры

(рис. 7.8, а) не

допускают

ни

линейных,

ни

угловых пере-

мещений закрепленного сечения.

Для их

установки трассу разбивают

на

участки,

самостоятельные

по

самокомпенсации температурных удлинений. Помимо весовой

нагрузки неподвижные опоры воспринимают усилия

и

моменты

от

самокомпенса-

ции. Обычно неподвижные опоры устанавливают

на

концах трасс, например

для

паропроводов свежего пара

— у

выходного коллектора пароперегревателя котла

и

у

стопорного клапана турбины,

но

иногда применяют неподвижные опоры

и в

других промежуточных точках трассы,

а

также

на

концах ответвлений, например

у

клапанов пускосбросного устройства (ПСБУ).

Направляющие опоры

(рис. 7.8, б)

обеспечивают перемещения соответствующе-

го сечения трубопровода только

в

одном линейном направлении

—

обычно вдоль

оси трубы.

Для

уменьшения трения

и

продольной реакции

при

температурном

перемещении трубопровода направляющие опоры выполняются роликовыми

или

шариковыми.

Эти

опоры обычно устанавливают

на

прямолинейных горизонталь-

ных участках трубопроводов, смежных

с

участком,

где

расположена неподвижная

опора. Здесь температурное компенсационное перемещение трубопровода направ-

лено,

как

правило, вдоль

оси

трубы,

а его

вертикальное перемещение практически

отсутствует.

Жесткие подвески

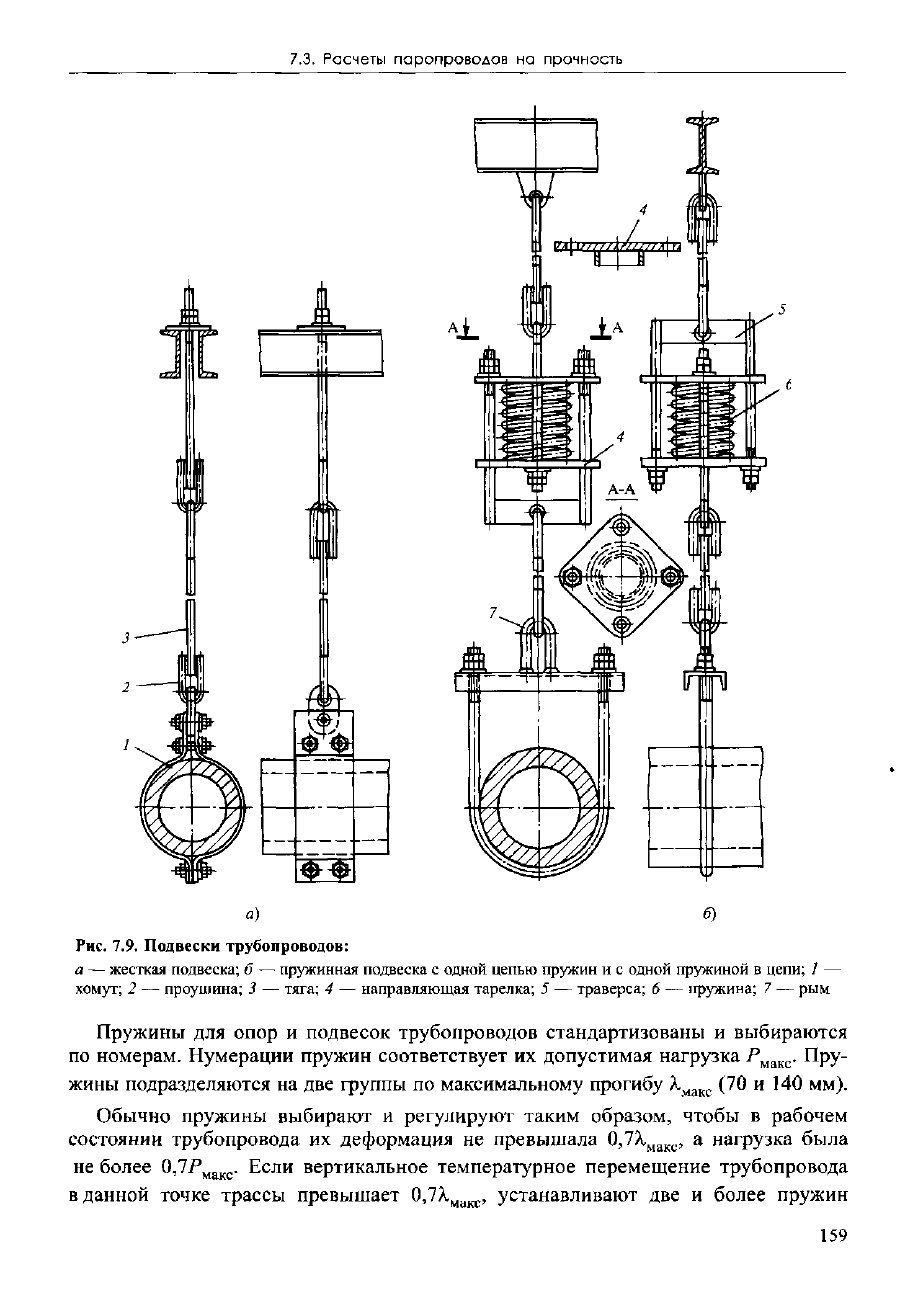

(рис. 7.9, а)

применяются

в тех

местах,

где

трубопровод име-

ет нулевое расчетное вертикальное перемещение,

но

должна обеспечиваться сво-

бода перемещений

во

всех направлениях горизонтальной плоскости.

Пружинные опоры трубопроводов должны обеспечивать свободу температур-

ных компенсационных перемещений точек трассы

во

всех направлениях,

в том

числе

и в

вертикальном.

Они

подразделяются

на

пружинные подвески

(рис. 7.9, б)

и пружинные опоры.

В

первом случае пружины располагаются выше

оси

трубо-

провода,

во

втором

—

ниже. Иногда

по

местным условиям приходится применять

157

Глава

7.

ТРУБОПРОВОДЫ

И

АРМАТУРА

НА ТЭС

iti-- <

б)

Рис. 7.8.

Типовые

конструкции

опор

для трубопроводов:

а —

неподвижная («мертвая»)

опора;

б —•

направляющая роликовая

опора;

/ —

ложе

опоры; 2 —

корпус

опоры; 3 —

хомут;

4 — упор; 5 —

опорный

лист;

6 —

обойма;

7 —

ролик

конструкции пружинных подвесок, где часть пружин располагают выше оси трубо-

провода, а часть — ниже. Пружинные подвески должны иметь достаточно длин-

ные тяги для •обеспечения свободы горизонтальных перемещений соответствую-

щих точек трассы. Минимальная длина тяги зависит от значения горизонтального

перемещения точки крепления трубопровода, а максимальная определяется, как

правило, компоновочными возможностями.

Для пружинных подвесок и опор применяют цилиндрические винтовые пружи-

ны,

работающие на кручение. Основной характеристикой пружины является жест-

кость С, Н/м:

С

_Р_ Gd

A

л.

HD-d)

3

n'

(7.15)

где Р — нагрузка, Н; X — прогиб оси пружины, мм; G и Е — модули сдвига и упру-

гости пружинной стали; d — диаметр прутка, из которого изготовлена пружина,

мм;

D — наружный диаметр витка пружины, мм; п — число рабочих витков, шт.

158

7.3.

Расчеты

паропроводов на прочность

а) б)

Рис. 7.9. Подвески трубопроводов:

а — жесткая подвеска; б — пружинная подвеска с одной цепью пружин и с одной пружиной в цепи; / —

хомут; 2 — проушина; 3 —- тяга; 4 — направляющая тарелка; 5 — траверса; 6 — пружина; 7 — рым

Пружины для опор и подвесок трубопроводов стандартизованы и выбираются

по номерам. Нумерации пружин соответствует их допустимая нагрузка

Р

иакс

.

Пру-

жины подразделяются на две группы по максимальному прогибу А.

макс

(70 и 140 мм).

Обычно пружины выбирают и регулируют таким образом, чтобы в рабочем

состоянии трубопровода их деформация не превышала 0,7А.

макс

, а нагрузка была

не более 0,7Р

макс

. Если вертикальное температурное перемещение трубопровода

в данной точке трассы превышает 0,7A,

MaKC

, устанавливают две и более пружин

159

Глава

7.

ТРУБОПРОВОДЫ

И

АРМАТУРА

НА ТЭС

J§L

т

'ii.j_.-ij

Рис. 7.10.

Пружинная подвеска

на

вертикаль-

ном

участке трубопровода

с

двумя цепями

пружин

и с

тремя

последовательно

установ-

ленными

пружинами

в

каждой

цепи:

1 —

хомут;

2 — ушко; 3 —

траверса;

4 —

пру-

жина;

5 —

направляющая

тарелка;

б —

тяга;

7 —

упор

в цепи. Если нагрузка на опору более

0,7Р

макс

, используют две и более парал-

лельных цепей пружин. Последова-

тельное расположение пружин в цепи

понижает жесткость опоры пропорцио-

нально числу пружин. При этом во

столько же раз увеличивается допусти-

мое вертикальное перемещение трубо-

провода в точке опоры. Параллельное

расположение пружинных цепей повы-

шает жесткость и грузоподъемность

опоры пропорционально числу цепей.

На рис. 7.10 представлена пружинная

подвеска с двумя цепями пружин

и тремя последовательно установлен-

ными пружинами в каждой цепи.

В МЭИ была разработана методика

упрощенного расчета неразветвлен-

ного пространственного трубопровода

на весовую нагрузку. В этой методике

использован из курса сопротивления

материалов метод сил. Трасса, подле-

жащая расчету, проектируется на гори-

зонтальную плоскость, и указываются

места приложения реакций опор. Воз-

действие условно отброшенных вертикальных участков трассы заменяют сосредо-

точенными силами, равными весу этих участков. Такое условное преобразование

пространственного неразветвленного трубопровода в расчетную схему иллюстри-

руется на рис. 7.11.

На рис. 7.12 показаны результаты расчета на весовую нагрузку трубопровода

свежего пара энергоблока с турбиной Т-250/300-240. Влияние ответвлений и дуго-

вых элементов паропровода в расчете не учитывалось. Из рисунка видно, как изме-

няется эпюра изгибающих моментов от весовой нагрузки паропровода при переходе

из холодного в горячее рабочее состояние. В результате температурных перемещений

трассы при ее прогреве уменьшаются реакции промежуточных опор, а реакции

неподвижных опор на концах возрастают. Это приводит к росту «весовых» моментов

в средней части эпюры и к снижению их на концах. Изгибающий момент от весовой

нагрузки на правом конце трассы (в точке Г) при этом изменяет свой знак.

Современные трассы паропроводов крупных энергоблоков весьма сложны

по конфигурации и имеют много ответвлений с дополнительными «мертвыми»

опорами на концах. При температурных перемещениях паропроводов, вызываемых

160