Чубур А.А. Деснянский палеолит. Проблемы истории исследований, историографии и источниковедения

Подождите немного. Документ загружается.

А. А. ЧУБУР

ДЕСНЯНСКИЙ ПАЛЕОЛИТ:

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ

ИССЛЕДОВАНИЙ,

ИСТОРИОГРАФИИ

И

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ

Москва 2005

1

ББК63.4(2)

УДК 930.26

Ч-81

ОГЛ А ВЛ Е Н И Е

Введение ……………………………………………………………………….….……………с.3

Глаква 1. Хронология и периодизация истории изучения палеолита бассейна Десны………...с.6

Глава 2. Экономика палеолита бассейна Десны………………………………………………..с.34

Глава 3. Стратегия расселения человека в палеолите Десны и историзм палеолитоведения …с.51

Глава 4. Жилища и поселения палеолита бассейна Десны как исторический источник ………с.69

Заключение……………………….………………………………………………….…………с.100

Библиография и архивные источники……………..…….……………………………………...с.102

Список сокращений ………………………………………………………………………..…..с.116

Рецензент — В. С. Павлов – доктор исторических наук, профессор, Российский государственный соци-

альный университет (Москва)

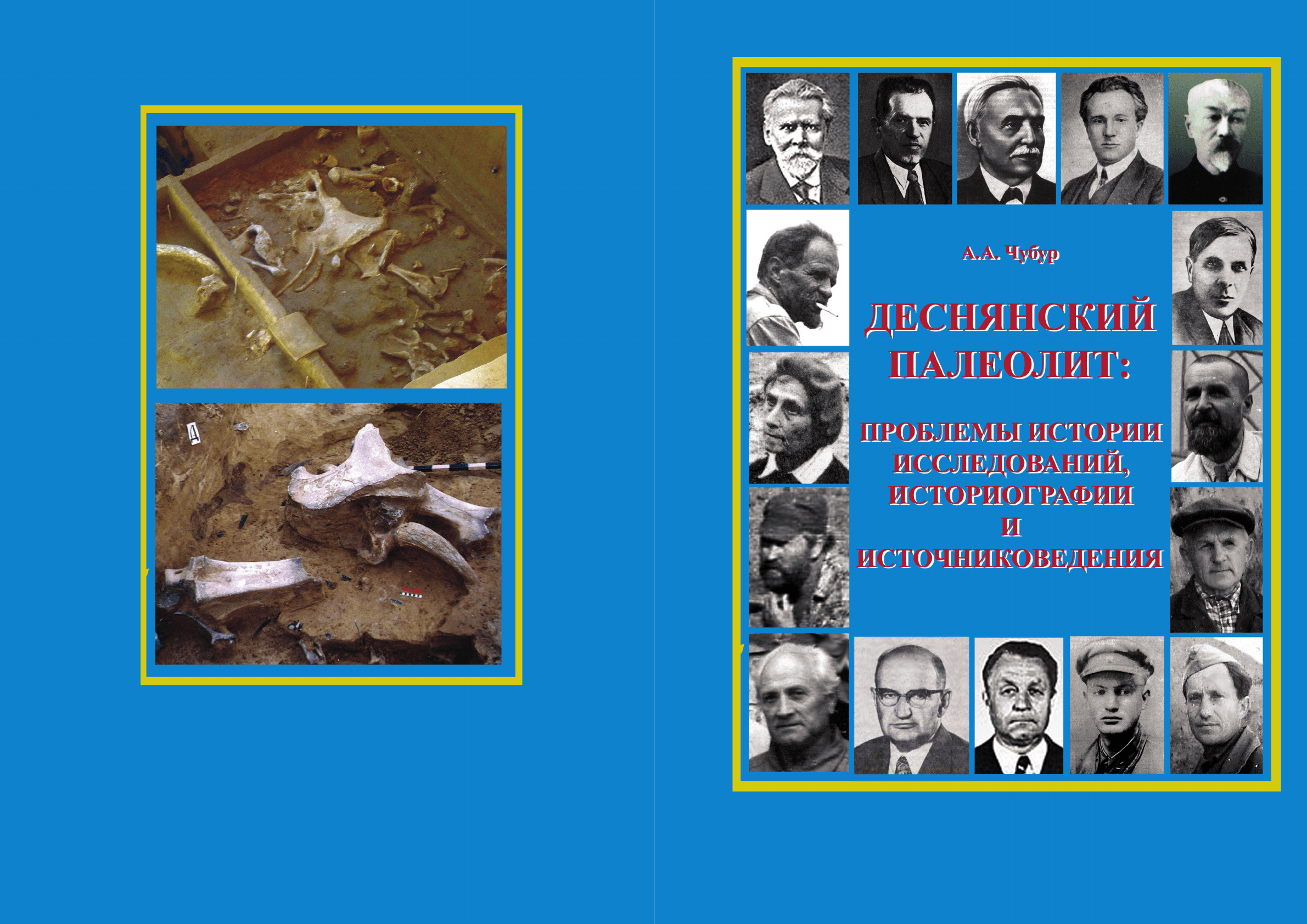

На первой стр. обложки (по часовой стрелке от верхнего левого угла): Ф.К. Волков, П.П. Ефименко, В.А.

Городцов, Б.С.Жуков, С.С. Деев, М.Я. Рудынский, Г.Ф. Мирчинк, К.М. Поликарпович, В.П. Левенок,

Ф.М. Заверняев, И.Г. Шовкопляс, П.И. Борисковский, Л.М. Тарасов, Г.П. Григорьев, М.Д. Гвоздовер,

М.В. Воеводский. На последней стр. обложки: Участки культурного слоя стоянок Хотылево 2 (раскопки

К.Н. Гаврилова, 2005 г., вверху), и Быки 1 (раскопки А.А. Чубура, 1997 г., внизу). На с.1 – кремневый ин-

вентарь стоянки Тимоновка (из раскопок В.А. Городцова, фонды ГИМ)

Чубур Артур Артурович

Ч 81 Деснянский палеолит: проблемы история исследований, историографии и источниковеде-

ния (научное издание). Москва, РГСУ: 2005. – 116 с.

В монографии изложена история исследований палеолита одного из уникальных археологических

регионов Центральной России – бассейна Десны. Рассмотрена эволюция взглядов на первобыт-

ную экономику, стратегию расселения, древние миграции, жилища, социальную структуру перво-

бытного общества и некоторые современные концепции в свете данных по этому региону. Для

историков науки, археологов, краеведов, студентов исторических специальностей.

ББК 63.4

© - А.А Чубур., 2005

ISBN 5-94-228-00-3В

П Р Е Д И С Л О В И Е

Развитие историографии, как отдельной

исторической дисциплины органично связано с

познанием самого исторического процесса. Од-

нако первое и второе не тождественно, ибо объ-

ектом изучения в историографии выступает не

процесс исторического развития как таковой, а

историческая мысль, сама историческая наука.

Если, например, такой раздел истории, как па-

леолитоведение изучает материальную и духов-

ную культуру этого периода, эволюцию, соци-

ально-экономическое развитие человечества от

возникновения до конца ледникового периода,

то историография палеолитоведения исследует

изменение представлений об этом древнейшем

периоде на разных этапах истории. Отражая в

своем развитии особенности историографии в

целом, историография палеолитоведения имеет

ряд специфических черт. Во-первых, историо-

графы традиционно уделяли штудиям по исто-

рии изучения древнейшего периода меньше

внимания, чем историографии исследований та-

ких ярких эпох, как античность, средневековье,

новое и новейшее время и т.д. Во-вторых, архео-

логия палеолита – молодая наука, ей немногим

более полутора веков, а на территории Подесе-

нья – всего столетие.

Историографических исследований вооб-

ще выходит в свет крайне мало. Многие авторы

статей, монографий, научных отчетов по архео-

логии игнорируют эту область и публикуют

свои материалы, забыв даже упомянуть предше-

ственников по избранной проблематике, про-

анализировать их концепции и достижения. Не-

легко определить место таких работ в системе

исторического знания. Специальные же исто-

риографические работы по археологии палеоли-

та вовсе уникальны. Причину этого объямнил

А.А. Формозов [1975, С.6-7]: «Каждый год, каж-

дый полевой сезон увеличивает объем ее источ-

ников, тогда как фонд источников у историков

(если не говорить о материалах по текущему

столетию) относительно стабилен. Совершенст-

вуется методика раскопок и камеральной обра-

ботки коллекций. Труды наших предшественни-

ков уже не удовлетворяют нас с методической

стороны. Более того, археологи, работающие не

один десяток лет, замечают, как быстро устаре-

вают их собственные книги и статьи. Отсюда

возникает представление о ценности исследова-

ний только последнего десятилетия, только ны-

нешнего поколения ученых». Работы по истории

археологии палеолита Подесенья, в основном

представлены краткими и не всегда содержатель-

ными историографическими очерками в моно-

графиях, посвященных отдельным памятникам,

либо разделами в научных статьях.

Для понимания обычного уровня таких исто-

риографических экскурсов показательно начало

одной из статей о каменном инвентаре: «Стоянка

Супонево открыта в 1925 г. и исследована Г.Ф.

Мирчинком, а позже, в 1926-1929 гг. – экспедици-

ей под руководством П.П. Ефименко, Б.С. Жукова

и В.А. Городцова» [Хайкунова 1984, С.109]. Что

ни слово – то историческое несоответствие: стоян-

ка открыта не Мирчинком, а краеведом Деевым,

экспедиция Ефименко, Жукова и Городцова – на

деле три разных экспедиции с разными методика-

ми и мотивами исследований. И дело здесь вовсе

не в слабом знании истории археологии отличным

специалистом по типологии каменных изделий.

Ссылку на эту работу, высокий научный уровень

основной части которой бесспорен, мы приводим

лишь в качестве примера, коих на деле сотни. Де-

ло в отсутствии именно полноценных и объектив-

ных историографических обзоров, которыми мог

бы воспользоваться любой специалист.

Великолепный историографический обзор

П.И.Борисковского [1953] в фундаментальной мо-

нографии «Палеолит Украины» скорее исключе-

ние из правил. Однако и он во многом устарел, да

и охватывает период лишь до конца 1940-х гг. То

же можно сказать о первой главе монографии

К.М.Поликарповича «Палеолит верхнего Поднеп-

ровья» [1968], где археология разделена на два пе-

риода – дореволюционный и советский. Единст-

венная монография, посвященная историографии

отечественного палеолитоведения, это работа А.А.

Формозова [1983] о дореволюционных исследова-

ниях каменного века в России. Среди малочислен-

ных статей и тезисов докладов историографиче-

ской направленности, затрагивающих непосредст-

венно территориальные рамки нашего исследова-

ния, можно назвать две работы. Это вводный раз-

дел свода «Археологическая карта России Брян-

ская обл.» [Кашкин,1993] и заметка Е.А. Чеплян-

ской [1993] с фактическими ошибками, предла-

гающая спорную, мало обоснованную периодиза-

цию археологических исследований Брянщины.

3

Особняком в отечественной историографии

палеолитоведения стоят кандидатская и доктор-

ская диссертации В.Т.Илларионова «Ископае-

мый человек в историографии палеолита

СССР»[1941] и «Опыт историографии палеоли-

та СССР (европейской и азиатской территорий

СССР)» [1948]. Это единственный в своем роде

опыт исследований. Однако эти работы не име-

ют региональной специфики и, кроме того, мо-

рально устарели. Более того, эти труды нельзя

считать подлинно историографическими, это

скорее развернутые, аннотированные библио-

графии. Илларионов не анализирует пути разви-

тия науки о каменном веке, не вскрывает причи-

ны возникновения тех или иных суждений. Он

лишь констатирует факты издания работ по

данной тематике. Для нас же было важным не

упустить из виду не только глобальные, но и ре-

гиональные особенности развития науки о па-

леолите. Именно на региональной культуре, на-

пример, базировались сообщества краеведов,

сыгравших в истории археологии Подесенья да-

леко не последнюю роль. Ярким явлением в та-

ких исследованиях стала докторская диссерта-

ция С.П. Щавелева [2003], посвященная архео-

регионалистике Курской обл. Однако исследо-

вания палеолита в ней затронуты вскользь. Та-

ким образом, можно сделать вывод, что по исто-

риографии палеолитоведения в бассейне Десны

практически не проводилось полноценных ис-

следований, охватывающих всю территорию и

весь период изучения древнейшей истории ре-

гиона, сопоставляющих региональную специ-

фику и общие особенности развития отечест-

венного и мирового палеолитоведения. В опре-

деленном смысле слова программной работой в

области историографии археологии можно счи-

тать статью А.А. Формозова «Некоторые итоги

и задачи исследований в области истории архео-

логии» [1975]. Её автор обозначил основные за-

дачи истории археологии: 1) сбор сведений об

археологических находках в прошлом; 2) анализ

идей и методов археологии на разных этапах её

развития; 3) сбор сведений о биографиях и

творческом пути археологов; 4) изучение исто-

рии развития крупных разделов археологиче-

ской науки.

Мы обратились в своем исследовании к ис-

тории познания и обобщению современных

представлений о палеолите бассейна Десны –

одного из культурно обособленных, плотно за-

селенных в древнейшем историческом прошлом

регионов центральной России. Исследование по-

священо, с одной стороны, истории археологиче-

ской науки, а с другой стороны – собственно древ-

нейшему историческому периоду одного из цен-

тральных географических регионов России. Па-

леолит – одна из наиболее ярких составляющих

историко-культурного наследия Подесенья и цен-

тра России. Здесь десятилетия работали и сотруд-

ничали видные ученые СССР (России, Белорус-

сии, Украины), международного научного сооб-

щества (Международный симпозиум «Лесс – Пе-

ригляциал–Палеолит» (1966); Советско- француз-

ский семинар «Динамика взаимодействия между

естественной средой и доисторическими общест-

вами» (1981); Советско-Американская конферен-

ция, посвященная социокультурной адаптации в

палеолите (1988) и др.). Совместными силами пе-

тербургских ученых и местных энтузиастов соз-

дан уникальный музеефицированный комплекс в

Юдиново на месте находки жилых сооружений из

костей мамонта. Памятники Деснинского палео-

лита прочно вошли в учебные пособия и справоч-

ные издания всего мира. Они представлены не

только в краеведческих музеях, но и в таких му-

зейных центрах мирового значения, как Государ-

ственный Исторический музей, Музей Антропо-

логии и Этнографии РА Н (Кунсткамера), Эрми-

таж, Палеонтологический музей РАН .

Территориальные рамки исследования огра-

ничиваются бассейном Десны, включая бассейн

Сейма – крупнейшего притока. Административ-

ные границы эфемерны даже в рамках последнего

столетия. Практически незыблемые природные

границы (бассейн крупной реки) более приемле-

мы, несмотря на исторический характер исследо-

вания, тем более, что палеолит часто имеет черты

своеобразия именно в рамках речных бассейнов.

Конечно, анализ многих явлений не может быть

оторван от наблюдений в сопредельных регионах,

в частности в бассейнах Дона и Оки. Хронологи-

ческие рамки исследования двояки. С одной сто-

роны это период изучения палеолита на террито-

рии Подесенья с момента его открытия. С другой

стороны – это хронологические рамки палеолита.

Для проведения исторического исследования

решающее значение имеет источниковая база. Ис-

ториография находится в тесной связи с источни-

коведением, ибо постоянное расширение круга

источников, успехи в их критическом использова-

нии, подход к разным их категориям не только оп-

ределяют разработку тех или иных конкретных

проблем, но и отражают общий уровень научной

4

мысли. Историография как специфическая ис-

торическая дисциплина имеет источники, кото-

рые не совпадают по характеру с источниками

конкретных исторических исследований. Разно-

типность источников, необходимость их ком-

плексного использования определяют слож-

ность историографических исследований. Пер-

востепенное значение имеют литературные ис-

точники: и конкретно-исторические работы, и

публикации археологических источников. Не-

маловажное значение имеют архивные материа-

лы и мемуарная литература об историках и ар-

хеологах, помогающая понять многие особен-

ности творчества ученых. К мемуаристике при-

мыкают устные воспоминания исследователей.

Для историографического анализа необходим и

такой вид письменных источников, как архив-

ные документы (отчеты о полевых исследова-

ниях, переписка, рукописи, коллекционные опи-

си и т.д.). Археологические источники, получен-

ные в течение более чем столетних исследова-

ний палеолита в бассейне Десны, как одна из ка-

тегорий исторических источников, имеют пре-

имущество абсолютной непредвзятости и уве-

личения их фонда, однако их выборочность ос-

тавляет некоторую свободу для многозначных

толкований. Этнографические источники спо-

собны дать интересные аналогии, но, как прави-

ло, не позволяют безупречно воспроизводить

модели древних обществ и стереотипы поведе-

ния людей в далеком прошлом ввиду террито-

риальной и хронологической удаленности объ-

ектов сравнения, а порой и существенных отли-

чий в окружающей природной обстановке.

Осознавая невозможность детальной реконст-

рукции древнейших обществ только на базе ар-

хеологических источников, мы придерживаемся

сравнительно-этнографического и сравнительно

- исторического методов, позволяющих исполь-

зовать аналогии в других этапах истории чело-

вечества, а также в современных нам «прими-

тивных» обществах. Исследование базируется

на сочетании двух основных методик: с одной

стороны – рассмотрение в целом истории иссле-

дований палеолита в регионе на основе разрабо-

танной нами периодизации; с другой стороны –

поэтапный анализ представлений о разных сто-

ронах жизни населения Подесенья в палеолите.

В конце 1970-х гг. в историографии возник-

ло такое направление, как социальная история.

Функционирование науки в рамках различных

социальных матриц определяло различие многих

её характеристик. Одна из важнейших проблем,

получивших развитие в социальной истории нау-

ки – это наука и власть, причем власть выступает в

двух формах: в той, что связана с государством и

его социальными институтами, и в той, что пред-

ставлена сетью властных отношений и пронизы-

вает все общество и в том числе науку. Историю

археологических исследований невозможно рас-

сматривать в полном отрыве от процессов, имев-

ших место в обществе и государстве. В противном

случае, причины многих особенностей развития

научного знания будут либо неверно трактованы,

либо вообще не поняты. Поэтому ещё одним из

методов нашего исследования можно назвать со-

циально-исторический метод.

При всей обусловленности научного творче-

ства ученых общей исторической обстановкой,

социальной ситуацией, взгляды каждого из них

индивидуальны и по-разному отражают общее

состояние исторической мысли, влияют на ее раз-

витие. Особенно благотворное воздействие оказы-

вают выдающиеся представители науки, которые

полнее других воплощают в своем творчестве

достижения своего времени. По ним в определен-

ной степени равняются (часто в острой дискуссии)

другие исследователи. Трудно согласиться с А.А.

Формозовым [1975] в том, что в биографиях ис-

следователей бывают «случайные черты», не за-

служивающие внимания. Сам Формозов в по-

следних работах оппонирует себе: «на каждом ша-

гу я видел, насколько отражаются на исследовани-

ях «слишком человеческие» свойства их авторов –

приверженность к традиции (безразлично – шко-

лы или страны) и боязнь нового; или, наоборот,

бездумная погоня за модой; насколько получен-

ный результат искажают совершенно сторонние

соображения» [Формозов, 2004б, С.6]. Любая

личность – цельное явление, и потому для воспри-

ятия процесса познания, понимания причин твор-

ческих взлётов и периодов творческого застоя

важны не только анализ собственно рукописей и

публикаций того или иного ученого, но и глубоко

личные его особенности, биографические штри-

хи. Некоторые эпизоды истории науки трудно, а

порой невозможно понять без учета вмешиваю-

щихся в этот процесс человеческих факторов. Од-

на из задач историографа – не уходить от освеще-

ния таких граней личностей и личностных отно-

шений в науке.

5

ГЛАВА 1. ХРОНОЛОГИЯ И ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ

ИЗУЧЕНИЯ ПАЛЕОЛИТА БАССЕЙНА ДЕСНЫ

Чтобы анализировать историю изучения

различных сторон палеолита Подесенья, необ-

ходимо четко представлять процесс эволюции

археологической науки. В настоящее время име-

ется несколько вариантов периодизации истории

советской – российской археологии. Свои вари-

анты предлагали В.Ф.Генинг [1982], А.Д. Пря-

хин [1986], Г.С. Лебедев [1992], А.А. Формозов

[1994]. Однако имеющиеся схемы периодизации

слишком обобщены. С одной стороны, исследо-

вания каменного века имеют свою специфику в

хронологическом плане. Недаром среди архео-

логов бытует поговорка «палеолитоведение –

наука в науке». С другой стороны, имеется и ре-

гиональная специфика истории науки, бесспор-

но накладывающая на периодизацию свой отпе-

чаток. Мы согласны с тем, что исторический

процесс в России проложил определенные ру-

бежи в истории отечественной археологии, но

проходят некоторые из них не по традиционным

датам. Для того чтобы обосновать наш вариант

периодизации, необходимо рассмотреть процесс

изучения каменного века бассейна Десны на

фоне новейшей истории страны.

С давних пор людей привлекали необыч-

ные предметы, которые на Руси именовали «пе-

рунами» и «громовыми стрелками» [Формозов,

1983; Афанасьев, 1982]. Однако никакая «гро-

мовая стрела» не привлекала такого внимания,

как огромные кости в оврагах, при рытье погре-

бов и глинокопных ям, и по обрывам рек. На-

родная молва приписывала их волотам – допо-

топным великанам. То, что крупные ископаемые

кости принадлежат вымершим слонам, устано-

вил В.Н. Татищев, впервые в истории россий-

ской науки писавший в XVIII в. о звере - мамон-

те: «По разным местам видел разныя кости оно-

го зверя, то есть зубы коренныя, ребра, голени,

позвонки и протчее, все гнилые, великостию не

все равны. Каковых костей яко в Русии, тако и в

протчих европейских странах в земли довольно

находится» [1974]. Много их было и на Десне. В

конце XVIII в. немецкий путешественник фон

Гун посетил Почеп. Он был немало удивлен

тем, что местные крестьяне торгуют на базаре

таким экзотическим сырьем, как слоновая кость.

Кость (бивни мамонта) поступала из глинокоп-

ных ям «верст за десять от Почепа, а именно при

реке Пьяном Роге» [Лазаревский, 1888, С.305].

Это первая документированная находка иско-

паемой фауны в Подесенье.

В 1840-60 гг. появляются первые русские

частные собрания каменных орудий и останков

«допотопных» животных. В 1859 г. создается

Петербургская императорская археологическая

комиссия, куда начинают стекаться сведения о

найденных в Российской Империи древностях, в

том числе и об «окаменелостях допотопных». В

1864 г. начинает действовать Московское архео-

логическое общество, председатель которого

граф А.С.Уваров, в 1877 г. в своем имении Кара-

чарово под Муромом раскопал первую в евро-

пейской России палеолитическую стоянку. Чис-

ло известных памятников возрастало, и в 1880-х

гг. уже вполне сложилось новое направление

российской исторической науки – первобытная

археология. Находки древних костей вызывали

интерес у исследователей: «В Стародубском

уезде по обилию окаменелостей меловой и ди-

лювиальной эпох особенно замечательны селе-

ния Тетюры и Дохновичи» - писал естествоис-

пытатель А. Рогович [1875]. Под Брянском, под

Новгород - Северским, а также в Тетюрях и

Дохновичах, - вторил ему А.С.Уваров [1881], -

«кости мамонта залегают как бы логовищами».

Список таких находок граф составил с храните-

лем Зоологического музея Императорской Ака-

демии наук С.М. Герценштейном. Эта публика-

ция поныне не утратила научного значения.

Именно Уваров первым высказал мнение о том,

что в бассейне Десны следует ожидать открытия

палеолита. Многие места, упомянутые в списке

Уварова, действительно оказались связанными

со стоянками. Первые геологические исследова-

ния четвертичной толщи на территории Черни-

говской и Орловской губ. вели Н.С. Кудрявцев

[1892], Л.С.Берг[1913], П.Я.Армашевский [1883]

Г.Ф.Мирчинк. Исследователи фиксировали мес-

та находок плейстоценовой фауны. Первые по-

пытки связать находки фауны в бассейне Десны

с палеолитическим человеком принадлежат од-

ному из известнейших русских археологов Д.Я.

Самоквасову. Он в с. Дегтяревка близ от Новго-

рода-Северского (Черниговская губ.) на глубине

1,3 м обнаружил скопление костей мамонта, ко-

торое приписал деятельности палеолитического

человека. Еще одно местонахождение, связан-

ное Самоквасовым с палеолитом – Шаповалов-

6

ка у Конотопа в долине Сейма, где геолог Д.П.

Мокиевский-Зубок на берегу озера нашел крем-

невую пластину и кости мамонта [Милованова,

1990]. Оба местонахождения «закрыты» М.Я.

Рудинским в 1928 и 1932 гг., не подтвердившим

наличия палеолита.

В конце XIX – начале ХХ вв. в губернских

центрах Российской Империи начали формиро-

ваться первые краеведческие общества – Гу-

бернские ученые архивные комиссии (ГУАК).

Основанием для этого стало «Положение о гу-

бернских исторических архивных и ученых ар-

хивных комиссиях», изданное в 1884 г. с целью

выявления, концентрации, упорядочения пред-

ставляющих научную ценность документаль-

ных материалов. Под материалами подразуме-

вались не только бумаги, но и следы древней ма-

териальной культуры. Административно комис-

сии подчинялись губернатору, а в научном плане

– Петербургскому Археологическому Институ-

ту. Финансирование ГУАК, как правило, не было

государственным, а потому они сильно зависели

от местных богатых любителей древностей. По

данным С.П. Щавелева [2002-б] в 1914 г. из 44

ГУАК государство субсидировало лишь 6. При

ГУАК создавались первые краеведческие музеи

России, одной из целей которых также было со-

хранение древностей. Важной стороной работы

ГУАК стало издание сборников трудов – первый

опыт региональных краеведческих изданий.

Штат комиссий, как правило, состоял из управ-

ляющего делами, хранителя архива и музея,

сторожа. Членство же в комиссиях доходило до

сотен – дворян, разночинцев, интеллигенции,

которых объединял интерес к прошлому [Чер-

ниговщина, 1990]. Изучением территории со-

временного Подесенья занимались Орловская,

Курская и Черниговская ГУАК. В плане архео-

логии они интересовались в основном славян-

скими древностями, каменного века почти не

касаясь. Именно ГУАК, по нашему мнению, по-

ложили начало провинциальной археологии. На

заседании Черниговской ГУАК 25.11.1904: зем-

ский учитель из с. Синьково Мглинского уезда

К.А.Зеленецкий говорил многочисленных раз-

новременных (1870-е, 1900, 1904 гг.) находках

костей мамонта в д. Елисеевичи [Труды, 1905;

Поликарпович, 1968]. Комиссия постановила

обследовать место в случае новых сведений, так

как возможно речь идет о «кладбище» мамон-

тов. И все же на находки должного внимания не

обратили. Открытие уникальной палеолитиче-

ской стоянки Елисеевичи было, таким образом,

отдалено на четверть века. Это подтверждает тот

факт, что исследования ГУАК в царской России

носили непланомерный, спонтанный характер.

Весной 1905 г. на дне оврага недалеко от д.

Умрихино Старковской волости (ныне Октябрь-

ский р-н Курской обл.) вымыло кости мамонта.

Писарь Д. Умрихин обратил на них внимание

учителя Старковской земской школы М.В. По-

жидаева. Тот перевез в школу два бивня, и со-

общил о находке председателю губернской зем-

ской управы Н.В.Раевскому. По указанию того в

Старково, чтоб раскопать весь скелет, отправи-

лось четыре сотрудника музея наглядных посо-

бий Курского губернского земства - Н.А. Ни-

кольский, Н.И.Чистяков, В.И.Попов, А.С. Бон-

дарцев во главе с директором музея А.Я. Ми-

наевым. Сначала исследователи, к которым при-

соединились Пожидаев и Умрихин, произвели

тщательный осмотр и составили подробный

чертеж местности. Затем приступили к раскоп-

кам, которые из-за твердости грунта оказались

чрезвычайно трудны. Из земли извлекли куски

черепа, зубы и позвонки мамонта, которые пере-

везли в Курск и выставили в музее [Палеонтоло-

гическая находка, 1906]. В июле следующего го-

да преподаватель Киевского Владимирского ка-

детского корпуса, полковник В.П.Каншин (Кур-

ская ГУАК) и земский начальник К.Н.Родионов

вновь исследовали местонахождение, обнрау-

жив в ходе раскопок несколько костей мамонта и

«грубо обделанный топор палеолитической эпо-

хи» [Каншин, 1911]. Дальнейшие обследования

района находки С.Н. Замятниным, С.Н. Алек-

сеевым и автором не привели к обнаружению

палеолита, пресловутый «топор» (возможно

просто кусок кремня) утрачен. Но с легкой руки

С.П. Щавелева [1999] и А.Г. Шпилева [Шпилев,

Стародубцев, 1999] эти раскопки принято счи-

тать началом изучения палеолита Посеймья. На-

стоящее открытие каменного века бассейна

Десны состоялось всего через год после изыска-

ний полковника Каншина сотоварищи.

Еще в 1897 г. в открывшийся музей при

Черниговской ГУАК поступали кости мамонта с

территории губернии [Черниговский соединен-

ный… 1915]. В 1907 г. Чернигов был избран для

проведения XIV Археологического съезда. Тогда

же пришла весть об очередной находке костей

мамонта в с.Мезин Кролевецкого уезда. Добы-

тые кости с содержавшим их грунтом были дос-

тавлены в Чернигов на выставку. Палеоэтнолог

7

Ф.К.Волков заметил в грунте кремневые изде-

лия и понял, что в Мезине есть палеолит. Перед

съездом он предпринял разведочные работы, ус-

тановив наличие культурного слоя и собрав не-

большую коллекцию кремня и костей [Раскоп-

ки, 1908; Волков, 1909]. Так было открыто пер-

вое в бассейне Десны палеолитическое поселе-

ние. История исследований Мезина полно из-

ложена в историографическом разделе работы

В.Я.Сергина [1987]. Раскопки велись в 1909,

1912-14 и 1916 гг. под общим руководством

Ф.К.Волкова, но сам он не всегда присутствовал

на раскопе. Раскопки под непосредственным ру-

ководством П.П.Ефименко и В.В.Сахарова в

1909 г. дали представление о памятнике. Прово-

дились они на низком даже для того времени

методическом уровне – без разбивки площади,

составления планов и разрезов, без записи на-

блюдений. Старания исследователей сосредото-

чились на бережном сборе коллекции (брались

практически все находки). С 1912 г. основным

помощником Волкова стал Л.Е.Чикаленко. Его

раскопки характеризуются уже солидным мас-

штабом, хотя методика оставляла желать лучше-

го. Они велись траншейным методом, вперевал.

Очажные пятна и скопления костей наносили на

план контуром, причем на разных планах име-

ются большие расхождения и нестыковки. По

профилям отмечалась глубина залегания куль-

турного слоя. На находках шифр (название па-

мятника, год раскопок, участок) не ставился

[Волков, 1911, 1913; Чикаленко, 1912; Volkov,

1913; ИИМК ф.1, 1913. д.366]. Произведения

первобытного искусства, продемонстрирован-

ные Волковым на Международном антрополо-

гическом конгрессе в Женеве в 1912 г., сделали

Мезинскую стоянку одной из известнейших в

мире. Раскопки 1916 г. Чикаленко вел самостоя-

тельно. Эти исследования несколько превосхо-

дили предшествующие в плане методики: нако-

нец были взяты за правило изображение костей

планах и поквадратная шифровка находок

[ИИМК, ф.1. 1916. д.154]. В годы 1-й Мировой

войны археологические исследования стали за-

тухать. После 1917 г. многие лидеры академиче-

ской и региональной науки покинули Россию

или погибли. Умер по дороге в Киев Ф.К. Вол-

ков. Лишь часть интеллигентов-разночинцев и

либеральных дворян, членов ГУАК, продолжали

археологическую деятельность и обеспечили

преемственность провинциальных дореволю-

ционных научных обществ и краеведческих ор-

ганизаций первых десятилетий советской вла-

сти. Среди них был черниговский археолог П.И.

Смоличев, создавший наиболее полный для

своего времени свод местонахождений плейсто-

ценовой фауны Черниговщины [ИА НАН, ф.6,

д.12, 12.03.1925]. Большую часть находок Смо-

личев сам не осматривал, отмечая их по сооб-

щениям. Палеолит не был его стезей, хотя одну

работу о кремневом кладе из Мезина, он напи-

сал [Смоличев, 1928].

В начале 1920-х гг. благодаря уцелевшим с

дореволюционного периода энтузиастам и лю-

бителям старины, вновь всколыхнулся интерес

интеллигенции к истории и культуре. Стихийно

в разных городах стали появляться и разрастать-

ся краеведческие бюро, общества и товарищест-

ва. Основателем краеведческого движения в

Брянске заслуженно считается С.С.Деев. Благо-

даря его активной популяризаторской деятель-

ности стало возможным открытие первого па-

мятника палеолита в Брянской губ. В 1925 г. Де-

ев открыл стоянку Супонево на южной окраине

Брянска. Анализ эпистолярного наследия Деева

и дневника его сподвижника – краеведа В.А.

Восинского [далее–ДВ] позволил восстановить

детали этого события. Во время земляных работ

в с.Супонево на ул.Кассировка рабочий Брян-

ского мехартзавода В.И.Зайцев нашел крупные

кости и 7.07.1925 отвез в Брянский краеведче-

ский музей. Деев «очищая от приставшей земли

полученные кости, обнаружил в головке бед-

ренной кости круглое отверстие правильной

формы с медный пятак со следами ударов ору-

дия с плоским лезвием» [ИИМК, ф2, оп1, 1925,

д.187, л1]. Он отправился в Супонево с Зайце-

вым и провел разведку на площади 1 м

2

найдя

каменные орудия и множество осколков кремня,

углей и разрушенных костей мамонта, лошади,

волка и песца. В раскопках участвовал инспек-

тор Брянского Губполитпросвета А.П.Рязанов.

Так Деев убедился, что найдена новая стоянка

эпохи палеолита – 22-я по счету в России [Деев,

1926-б]. Через два дня он написал письмо в Му-

зейный отдел Главнауки Наркомпроса коллеге-

археологу и доброму знакомому К.Я. Виногра-

дову [ГАБО, ДВ]. Письмо прочёл В.А. Городцов,

отнесшийся к находке скептически, приписав

отверстие в кости работе… мышей. Деев был

обескуражен: ведь находки, бесспорно, относи-

лись к палеолиту. В ноябре на Десне работал

геолог-четвертичник Г.Ф. Мирчинк. Он обсле-

довал открытую Деевым стоянку, датировав па-

8

мятник вюрмским временем [Мирчинк, 1929].

От него и этнографа Лебедевой сведения попали

в ГАИМК к А.А. Спицыну. Тот связался с пер-

вооткрывателем. Обрадованный Деев немед-

ленно ответил [ИИМК, ф2, оп1 1925, д.187, л1].

Спицын попросил прислать образцы расщеп-

ленного кремня, собранного на стоянке, чтобы с

ними мог ознакомиться П.П.Ефименко. Зав. му-

зеем направил в ГАИМК 25.01.1926 отчет «Об

исследовании палеолитической стоянки в селе

Супонево Брянской губ.» [ИИМК,ф.2,оп.1,1926,

д.199]. Нельзя не отметить его высокий научный

уровень: план и описание топографии стоянки,

точная привязка разведочного шурфа, описание

и зарисовки остеологического материала и

кремневого инвентаря. Более того, Деев по ин-

вентарю сопоставил Супонево с Мезиным.

Лишь в 1980-х гг. Н.А. Хайкунова [1985] при-

шла к аналогичному выводу.

Между ведущими археологическими шко-

лами страны – Московской и Ленинградской –

тогда тлел конфликт. В январе 1926 г. В.А. Го-

родцов, вспылил в беседе с С.С.Деевым: «Ну

что Вы, батенька, сделали, зачем связались с

этой сволочью! Они же не специалисты по па-

леолиту!»

1

[ГАБО, ДВ]. Однако умудренный

житейским опытом Деев заявил, что ни перед

кем обязательствами себя не связывал. Обрадо-

ванный В.А.Городцов помог ему составить сме-

ту в размере 300 руб. на раскопки и пообещал их

выделить из собственных раскопочных средств,

отпущенных ГИМ. [ГАБО,ДВ]. В это время оз-

накомившийся с открытием С.С.Деева директор

ГАИМК академик Н.Я. Марр 5.02.1926 подал

заявку №424 на проведение раскопок Супонево

совместно П.П. Ефименко, Б.С.Жуковым, Г.Ф.

Мирчинком и С.С.Деевым. Главнаука Нарком-

проса письмом № 2246 от 25.02.1926 отвечала,

что для решения вопроса о совместной экспеди-

ции ввиду поступления одновременно несколь-

ких заявок создана комиссия из Н.Я.Марра,

В.А.Городцова и С.П. Григорьева. [ИИМК,ф.2,

оп.1, 1926, д.199]. С подачи Городцова москов-

скому геологу Мирчинку приписали в Главнауке

лавры первооткрывателя, о чем Дееву сообщил

Спицын. Деев был огорчен [ИИМК, ф.2,оп.1,

1926,д.199]. Пытаясь разрешить конфликт,

Ефименко в письме в Главнауку от 30.03.1926

дал согласие на участие Городцова в раскопках

Супонево [ИИМК, ф.2,оп.1, 1926, д.199]. Нако-

1

- Заметим, что ленинградская школа дала отечественному палеолитоведе-

нию большое число ярких имен, а методика раскопок самого Городцова

оставляла желать лучшего.

нец руководство участвующих в споре учреж-

дений, пришло к соломонову решению: создать

межведомственную комиссию, которая встре-

тится непосредственно в Супонево и на месте

разрешит спорные вопросы. 24.06.1926 комис-

сия собралась. В ее состав вошли С.С.Деев

(Брянский музей), Г.Ф.Мирчинк, В.В.Ассонов

(ГИН), Б.С. Жуков, А.Е. Алихова, М.В. Воевод-

ский (МГУ), З.Г. Гринберг (Главнаука), П.П.

Ефименко, В.И.Громов (ГАИМК). В.А.Городцов

не счел возможным выехать. По итогам дискус-

сии общее руководство поручили П.П. Ефимен-

ко, его первый зам. Б.С.Жуков, за геологические

исследования отвечал Г.Ф.Мирчинк, за палео-

нтологические В.И.Громов [ИИМК, ф.2., оп.1,

1926, д.232]. Деев принял участие в раскопках и

получил часть материалов для экспонирования в

музее. Конфликт был разрешен к удовольствию

сторон и с пользой для науки. В экспедицию

влилась команда брянских краеведов: Виногра-

дова из Дятьково, В.А.Восинский, И.Е. Благо-

датский и Н.И. Лелянов из Бежицы. Вместе с

краеведами работали ученики Жукова – М.В.

Воеводский и А.Е. Алихова. О ходе раскопок го-

ворят полевой дневник Ефименко [ИИМК, ф.1,

оп.1,1926,д.233], публикации С.С.Деева в газете

[1926] и дневник Восинского. Четыре раскопа

выявили очаги, скопления костей, кремня, ми-

неральной краски. Велось поквадратное описа-

ние находок, фиксация крупных костей и инте-

ресных предметов на плане, геологи зарисовы-

вали цветными карандашами профили раско-

пов. Копали не только с помощью лопаты, но и

более тонким инструментом, это видно на фото-

графиях рабочих моментов [ИИМК, ф.2,оп.1,

1926, д.243]. Раскопы были невелики и разбро-

саны по памятнику: еще не родилась преслову-

тая методика больших площадей. 12.07.1926

Ефименко, вскрыв 125 м

2

, завершил работу.

Позже в Супонево, да и в Подесенье он не вер-

нулся, изучая костенковский палеолит, супонев-

ские находки не опубликовал. Среди архивных

материалов есть и сейчас достойное публикации

описание и великолепные рисунки кремневого

инвентаря [ИИМК, ф.2,оп.1, 1926, д.234-237].

Это не значит, что Ефименко был безразличен к

судьбе памятника. Он 03.05. 1927 сообщил в

Главнауку, что не имеет возможности выехать на

раскопки в этом сезоне, и просит «исходатайст-

вовать Открытый лист на Супонево на имя Б.С.

Жукова» [ИИМК, ф.2, оп.1, 1927, д.194]. Итак,

работы в Супонево возглавил молодой талант-

9