Ефремов В.С. Основы суицидологии

Подождите немного. Документ загружается.

Ефремов В.С.

Основы суицидологии

УДК 616.89-008.441-039.13.44 ББК 56.14 Е92

Рецензент д. м. н., проф. А. В. Гнездилов

Ефремов В. С. Е92 Основы суицидологии. - СПб.: «Издательство «Диалект», 2004. -

480 с: ил.

В монографии представлены основные понятия, используемые в настоящее время для

анализа суицидальных и смежных с ними феноменов. Утверждается принцип

индивидуального подхода к лицам, обнаруживающим те или иные варианты

аутоагрессивного поведения. Основное внимание уделено анализу лиц, совершивших

суицидальную попытку и оставшихся в живых по не зависящим от них обстоятельствам.

В процессе суицидологического анализа рассматриваются все этапы покушения на

самоубийство, в том числе особенности эмоциональных переживаний досуицидального

периода. Сделана попытка использования принципа многоосевой диагностики для

клинико-суицидологического анализа. Утверждается необходимость адекватного

соотношения нормо- и нозоцентрического подходов в оценке покушений на

самоубийство, совершаемых людьми с психическими расстройствами или психически

здоровыми. Показано значение оценки совершаемых суицидальных попыток не только

для организации лечебной и профилактической работы с суицидентами, но и для

диагностики различных психических расстройств. Книга предназначена для психиатров,

врачей других специальностей, медицинских психологов, юристов, социальных

работников и других специалистов, которым по роду своей деятельности приходится

общаться с людьми.

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в любой

форме или любыми средствами, электронными или механигескими, вклюгая

фотографирование, магнитную запись или иные средства копирования или сохранения

информации без письменного разрешения издательства.

© В. С. Ефремов, 2004 ISBN 5-98230-005-S («Издательство «Диалект») ©

«Издательство «Диалект», 2004

ПАМЯТИ РОДИТЕЛЕЙ

Ефремова Сергея Петровига,

расстрелянного фашистами

6 мая 1942 г. в г. Малоархангельске

Ефремовой Софии Федоровны, сконгавшеися 14 марта 1983 г. в г. Орле

Да обретут они вегный покой!

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие....................................................... 6

Введение ....................................................... 11

Глава 1. Определение понятий: самоубийство, суицид, суицидальное

и аутоагрессивное поведение, парасуицид................. 16

Гл а в а 2. Отношение к самоубийству в истории. Некоторые аспекты

исследования и концепции суицидального поведения...... 50

Гл а в а 3. Детерминанты суицидального поведения................ 107

Гл а в а 4. Динамика суицидального поведения.................... 162

Гл а в а 5. Субъективное значение (психологический смысл) суицидального

поведения ...................................212

Гл а в а 6. Суицидальное поведение лиц с пограничной психической

патологией и психически здоровых ..................... 247

Гл а в а 7. Суицидальное поведение и аффективные расстройства

настроения (депрессии)................................ 313

Гл а в а 8. Суицидальное поведение при шизофрении и бредовых

расстройствах......................................... 370

Гл а в а 9. Некоторые особенности работы с суицидентом. Оценка

суицидального риска ..................................432

Заклюгение ..................................................... 456

Summary ..................................................... 461

Список литературы ............................................... 464

CONTENTS

Foreword ........................................................ 6

Introduction......................................................... 11

Chapter 1. Definition of concepts of suicide and parasuicide, suicidal

and auto-aggressive behavior.............................. 16

Chapter 2. Attitudes about suicide in history. Some of aspects the research and the concept of

suicidal behavior........................... 50

Chapter 3. Determinants of suicidal behavior......................... 107

Chapter 4. Dynamics of suicidal behavior............................ 162

Chapter 5. Subjective value (psychological sense) of suicidal

behavior..............................................212

Chapter 6. Suicidal behavior of persons with borderline psychopathology

and the mentally healthy.................................247

Chapter 7. Suicide and affective disorders

(depression)...........................................313

Chapter 8. Suicidal behavior associated with schizophrenia and delusional

disorders..............................................370

Chapter 9. Several peculiarities of work with suicidal patients. Estimation of

suicidal risk............................................432

Summary ......................................................461

Literature ......................................................464

ПРЕДИСЛОВИЕ

Согласно данным Госкомстата Российской Федерации за январь-сентябрь 2002 г.,

самоубийство как причина смерти граждан РФ, составляя 2,5 % от общего числа,

находится на пятом месте в ряду других причин (после болезней системы

кровообращения, несчастных случаев, онкологических, инфекционных и других

заболеваний). Для сравнения: в США самоубийство среди причин смерти занимает

восьмое место, составляя 1,4 % всех смертей. В большинстве стран Европы оно входит в

число десяти наиболее распространенных причин смерти.

Наиболее простым и наглядным показателем уровня самоубийств в той или иной стране,

регионе или среди различных контингентов населения является количество завершенных

самоубийств на 100 тыс. населения (реже — на 1 млн). Уровень самоубийств в стране

рассматривается как низкий при количестве завершенных суицидов до 10 на 100 тыс., как

средний — при аналогичном показателе от 10 до 20. Если этот показатель превышает

цифру 20, то уровень самоубийств считается высоким. Рост числа самоубийств на

протяжении последних десятилетий отмечается практически во всех странах мира

(данные частично будут приведены в «статистическом» разделе).

Однако число завершенных самоубийств и их динамика за последние годы в России могут

поразить воображение человека, знакомого с аналогичными показателями большинства

европейских стран. Достаточно привести официальные данные из справочного издания,

включающего законы и подзаконные акты РФ. В «Методических рекомендациях по

организации региональной суицидологической службы» (Приложение 6. Приказ

Минздрава России от 6 мая 1998 г. № 148) отмечается: «В последние годы число

завершенных самоубийств в России составляет более 40 на 100 тыс. населения. По

данным Всемирной организации здравоохранения, уровень самоубийств более 20 на 100

тыс. населения является критическим. В ряде экономических районов России (Волго-

Вятский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный, Уральский) этот

показатель достигает 65-81, в Республиках Коми, Удмуртия — 150-180 на 100 тыс.

населения»

Предисловие

7

(Психология и психотерапия в России-2000: Справочное издание. СПб., 2000. - С. 251).

По данным Московского НИИ психиатрии и Государственного научного центра

социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского, в течение 1991-1995 гг. число

завершенных самоубийств в России увеличилось в 1,6 раза. Большинство специалистов

(социологи, врачи и др.) отмечает, что по уровню самоубийств Россия вышла на одно из

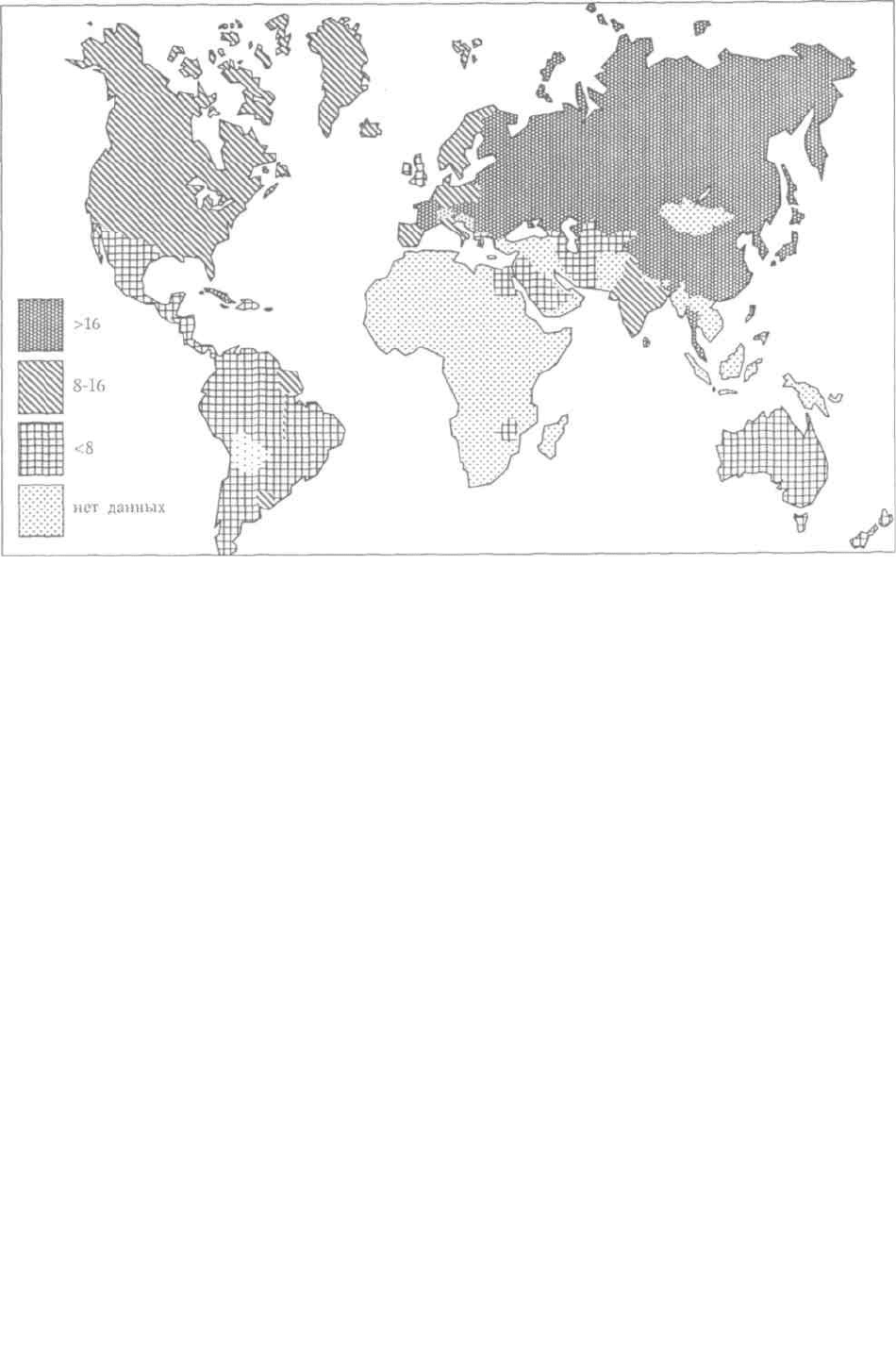

первых мест в мире. Карта, опубликованная в журнале «Наше здоровье» (осень 2000 г.),

весьма наглядно иллюстрирует распределение завершенных самоубийств по странам и

регионам планеты. Автор настоящей книги посчитал возможным привести

«суицидологическую» карту конца XX в. (рис. 1) вместо общепринятых таблиц и

множества цифровых показателей.

В 1999 г. в России было зарегистрировано 57 276 завершенных самоубийств (показатель

уровня самоубийств — 39,3). Угрожающим выглядит рост этого показателя за последние

годы (в 1994-1995 гг. ежегодно кончали жизнь самоубийством более 60 тыс. человек). В

общем числе самоубийств, ежегодно регистрируемых в мире (от 600 тыс. до 1 млн),

Российской Федерации принадлежит доля, несоизмеримая с соотношением населения

страны и мира. Если учесть, что, по данным многочисленных исследований, на одно

завершенное самоубийство приходится от 10 до 20 суицидальных попыток (покушений на

самоубийство, не закончившихся смертью), то тенденции, связанные с добровольным

уходом из жизни, выглядят просто угрожающими.

Наибольшие цифры роста смертности по причине самоубийства, по данным официальных

«Демографических ежегодников России» за 2000-2002 гг., издаваемых Госкомстатом РФ,

отмечаются среди населения трудоспособного возраста: 1992 г. - 41,2; 1999 г. - 50,0; 2000

г. - 50,2; 2001 г. — 50, 6. Особенно резкий рост уровня самоубийств на протяжении этих

лет отмечается у трудоспособных мужчин: 1992 г. — 62,3; 2001 г. — 88,6 (у женщин —

10,3 и 11,7 соответственно).

По данным Международного независимого центра информации, число самоубийств и

попыток самоубийств в России возросло по сравнению с 1985 г. в десять с лишним раз.

Невольно вспоминаются слова Ф. М. Достоевского по поводу «усилившихся в последнее

время самоубийств»: «Русская земля как будто потеряла силу держать на себе людей».

Учитывая, что в канун XXI в. уровень самоубийств в России увеличился в десятки раз по

сравнению со временем написания этих горьких слов, по-видимому, уже пришло то

время, когда высказанное гениальным писателем можно понимать в буквальном смысле,

опустив «как будто». Достаточно привести три цифры уровня само-

Рис. 1. Распространенность самоубийств в мире

Предисловие

9

убийств (число самоубийств на 100 тыс. населения): в 1876 г. (время написания

«Дневника писателя» с приведенными выше словами) — 2,96; 1992 г. - 31,0; 1999 г. - 39,3.

Все сказанное характеризует самоубийство как один из социальных феноменов, т. е. как

относительно устойчивое социальное явление. Но применительно к России и некоторым

другим странам понятие «устойчивость» далеко не соответствует реальному положению

дел, так как фантастический рост показателей самоубийства за несколько лет с трудом

может быть сопоставлен с колебаниями этого достаточно стабильного показателя в

других странах. Более полным показателем уровня социальной патологии, по мнению

социологов, выступает сумма уровня убийств и самоубийств. С 1988 по 1993 г. этот

интегральный индикатор состояния общества в России увеличился более чем в два раза, в

то время как в Австрии, Дании, Канаде, Франции и др., в эти же годы отмечалось его

уменьшение.

Однако настоящая работа посвящена меньше всего рассмотрению самоубийства как

своеобразного индикатора общественного здоровья в условиях глубочайшего кризиса,

переживаемого страной и обществом. Автор ставит своей целью анализ индивидуального

самоубийства, а не социального феномена, складывающегося, естественно, из отдельных

суицидов, но в совокупности образующего некое множество, имеющее свои

закономерности и требующее иных подходов к его исследованию. Специфика изучаемых

явлений такова, что самоубийство как общественный феномен — это не просто индикатор

общественного здоровья, но и своеобразный социально-психологический архетип,

который в зависимости от характера его участия в общественном сознании может

непосредственно влиять на формирование индивидуального суицида. Здесь речь идет как

о своеобразном общественном тонусе, настроении, на которые могут влиять известные

факты добровольных уходов из жизни, так и о непосредственном индуцирующем

(суицидогенном) влиянии конкретного самоубийства на отдельного человека.

Не вызывает сомнений, что общие закономерности этого социального явления могут в

определенной мере быть ориентиром и для врача, и для психолога, и для любого другого

специалиста, столкнувшегося с конкретным самоубийством. Однако понятийный аппарат,

используемый социологами при анализе проблемы самоубийств, не может быть

непосредственно перенесен в сферу индивидуальной работы с суицидентом.

Одной из причин относительного значения статистико-социологи-ческих исследований

проблемы самоубийств является тот факт, что

10 Предисловие

в большинстве случаев социология изучает завершенные самоубийства, в отличие от

специалистов, дающих оценку и оказывающих помощь человеку, пытавшемуся покончить

с собой, но оставшемуся в живых. Как известно, работа патологоанатома имеет

важнейшее значение для медицины вообще, но никак не для умершего пациента. Выше

уже были приведены ориентировочные цифры соотношения завершенных самоубийств и

покушений на самоубийство, не закончившихся смертью. Настоящая книга посвящена

вопросам оценки суицидального поведения у лиц, совершивших попытку самоубийства,

но по тем или иным причинам оставшихся в живых. Следует подчеркнуть, что в работе в

первую очередь рассматриваются суициденты, уже совершившие конкретные действия по

добровольному уходу из жизни. Естественно, что это не исключает, а скорее предполагает

и необходимость рассмотрения самых различных феноменов, включаемых в понятие

«суицидальное поведение».

ВВЕДЕНИЕ

Приведенные в предисловии цифры абсолютного количества завершенных самоубийств и

их динамика за последние годы в настоящей книге рассматриваются автором не столько

как индикатор общественного здоровья, а как косвенный показатель роста числа людей,

нуждающихся в реальной помощи после совершения ими попытки самоубийства. Высоко

оценивая значение «телефона доверия», различного рода кабинетов и служб

психологической помощи, автор рассматривает, однако, не лиц, обдумывающих

самоубийство и ищущих соответствующую помощь, а пациентов, совершивших

суицидальную попытку, по тем или иным причинам не закончившуюся смертью.

Как уже указывалось, на одно завершенное самоубийство приходится от .10 до 20

суицидальных попыток. Такой разброс показателей имеет множество причин. В отличие

от завершенных самоубийств, регистрируемых соответствующими службами как случаи

насильственной смерти, статистика попыток самоубийства (за исключением

немногочисленных специальных исследований) подвержена влиянию такого количества

искажающих факторов, учесть которые практически невозможно. Отсюда и такой разброс

ориентировочных данных о соотношении завершенных самоубийств и суицидальных

попыток (некоторые исследователи увеличивают этот показатель еще в большей степени).

Для работ, так или иначе связанных с исследованием проблемы самоубийств, важнейшее

значение имеет четкое определение круга относительно однородных суицидальных

феноменов, подлежащих изучению. К сожалению, нередко сравниваются те или иные

показатели лиц, покончивших с собой и совершивших попытку самоубийства.

Общежитейское представление о «самоубийце вообще» у отдельных исследователей

приобретает характер молчаливо подразумевающегося изоморфизма психических

переживаний, связанных с самоубийством, в случаях завершенных и незавершенных

суицидов, отличающихся, в соответствии с подобным пониманием этих феноменов, в

лучшем случае только количественно. Однако в работах очень многих суици-

12

Введение

дологов было показано, что самоубийство, закончившееся смертью, и суицидальная

попытка — хотя и соприкасающиеся, но далеко не идентичные явления.

С другой стороны, от попыток самоубийства, включающих определенные действия по

прекращению собственной жизни, заведомо отличаются различного рода так называемые

антивитальные переживания (о них еще будет идти речь) и даже мысли о нежелании жить,

объединяемые часто понятием «суицидальные тенденции». Поэтому самые серьезные

статистические выкладки перестают быть корректными при их экстраполяции на группы

родственных, но далеко не идентичных феноменов. Социологические показатели

завершенных самоубийств и различного рода суицидальные тенденции у лиц,

обращающихся за помощью по «телефону доверия», далеко не соответствуют отдельным

характеристикам и статусу в целом пациентов, с которыми имеет дело врач «скорой

помощи», соматической или психиатрической больницы в процессе диагностики и

лечения конкретных суицидентов после совершенной ими попытки самоубийства.

Как уже отмечалось выше, имеются существенные различия даже статистики умерших и

оставшихся в живых самоубийц. Не исключая возможности посмертной медико-

психологической аутопсии отдельного суицида, следует отметить, что завершенное

самоубийство — это уже объект статистики, в то время как человек, пытавшийся уйти из

жизни и оставшийся в живых,— пациент для индивидуального анализа, лечебно-

диагностической и профилактической работы. Корректная статистика в отношении лиц,

совершивших суицидальную попытку, возможна только после индивидуального анализа и

последующего подбора однородной группы феноменов. Однако получить однородный

статистический материал можно только в рамках единого понятийного аппарата. По

крайней мере, до оперирования отдельными терминами в любого рода суицидологических

исследованиях следует, по-видимому, указывать, какой круг явлений включается в то или

иное понятие в рамках конкретной работы. Только в этих случаях можно проводить

адекватный мета-анализ отдельных исследований различных вопросов проблемы

самоубийств.

Одну из задач настоящей работы автор видит в том, чтобы показать значение тех или

иных характеристик суицидального поведения для анализа попытки самоубийства в

процессе лечебно-диагностической работы с суицидентом. При этом для представления

этих характеристик используется уже существующий понятийный аппарат суици-дологии

с некоторыми уточнениями границ применения или значения отдельных терминов в

соответствии с видением автора тех или иных

Введение

13

аспектов суицидологического анализа покушения на самоубийство. Эти уточнения,

возможно, позволят дифференцировать суицидальное (и более широко —

аутоагрессивное) поведение и для лучшей индивидуальной работы, и для последующей

корректной статистической обработки, что предполагает выделение групп, включающих

однородный круг явлений. И, как уже отмечалось выше, речь идет не о создании нового

понятийного аппарата, а скорее о более адекватном использовании уже существующих

суицидологических и медико-психологических терминов и понятий.

Все эти термины и понятия используются в первую очередь для индивидуального анализа

каждого, представленного в так называемых клинических главах, пациента и совершенной

им попытки самоубийства. Главная задача автора — утвердить принцип индивидуального

анализа каждого человека, пытавшегося покончить жизнь самоубийством и попавшего

под наблюдение врачей после случившегося. Понятийный аппарат прежде всего должен

способствовать пониманию попытки самоубийства и связанных с ним обстоятельств. И

только индивидуальный суицидологический анализ случившегося позволяет адекватно

охарактеризовать саму суицидальную попытку и рассмотреть ее в более широком

клинико-психологическом контексте. Здесь речь идет и о вероятном диагностическом

значении отдельных характеристик суицидального поведения, и о причинных факторах

самоубийства у конкретного пациента.

Принцип индивидуального подхода к анализу каждой суицидальной попытки важен не

только с позиций непосредственной клинической работы с суицидентом, но и с точки

зрения получения однородного статистического материала для последующей

исследовательской и организационной деятельности. В настоящее время очень многие

работы по тем или иным проблемам суицидологии, выполненные с привлечением

сложнейших методов статистической обработки, чрезвычайно интересны и значимы в

плане выводов. Однако экстраполяция этих выводов на другой контингент обследуемых

зачастую некорректна в силу отсутствия исходных характеристик материала или различий

в тех или иных параметрах исследуемых феноменов.

Изложенное выше определило некоторые особенности настоящей книги. В ней

относительно небольшой объем статистико-демографи-ческих показателей. Естественно,

что это не означает отсутствия в работе статистических данных вообще. В главе,

включающей описания различных подходов в исследовании суицидального поведения,

приводится достаточно обширный статистический материал. Этот материал иллюстрирует

различные аспекты изучения проблемы само-

14

Введение

убийств и в то же время необходим для понимания развиваемых автором тех или иных

положений.

Предлагаемая вниманию читателя книга может быть разделена на две примерно равные

части, которые условно можно обозначить как общую и клиническую суицидологию. В

главах, посвященных общей суицидологии, рассматриваются ее основные понятия с

некоторыми уточнениями значения и области применения тех или иных терминов. Автор

в соответствии со своим видением суицидального поведения рассматривает историю

развития отдельных понятий, приводит некоторые статистические данные и очень кратко

излагает подходы и направления в исследовании различных аспектов проблемы

самоубийств. При этом основное внимание уделяется рассмотрению понятийного

аппарата, необходимого для суицидологического анализа отдельных самоубийств. Речь

идет о таких понятиях, как причины, динамика суицидального поведения, субъективное

значение (психологический смысл) суицида для человека, пытавшегося уйти из жизни.

В разделе клинической суицидологии проводится индивидуальный анализ отдельных

самоубийств. Каждое из клинических наблюдений — это описание пациента,

наблюдавшегося лично автором после совершения попытки самоубийства (в редких

случаях на этапе суицидальных приготовлений). Здесь отражен опыт многолетней работы

автора в качестве врача психиатрической больницы, консультанта-психиатра в различных

соматических стационарах и других службах и учреждениях, связанных с оказанием

медицинской помощи населению. Систематизация клинического материала

осуществлялась в соответствии с Международной классификацией болезней последнего

пересмотра (МКБ-10). Все анализируемые пациенты разделены на три группы: 1) лица с

пограничными психическими расстройствами и психически здоровые, 2) лица с

аффективными расстройствами и 3) страдающие шизофренией и коморбидными

заболеваниями. В отдельных случаях включение пациента в ту или иную группу

расстройств носило достаточно произвольный характер (причины этого будут изложены

ниже).

Автор посчитал необходимым уточнить используемые им отдельные термины, которыми

оперируют специалисты не только в суицидологии, но и в психиатрии. Уточнение

используемых автором понятий необходимо для избежания возможных диагностических

споров и разночтений представленных клинических наблюдений, как известно, нередко

встречающихся в психиатрии. В определенной мере это связано еще и с тем, что в работе,

по существу, отражен в первую очередь клинический опыт работы самого автора, поэтому

его понимание

Введение

15

отдельных вопросов может не совпадать с представлениями других специалистов.

В главах, рассматривающих вопросы так называемой общей суици-дологии, достаточно

широко использован внеклинический материал, включая эпистолярное наследие,

отдельные моменты биографий известных личностей, а также художественную

литературу. Естественно, что ссылка на источник, из которого получена та или иная

информация суицидологического характера, в данном случае является обязательной.

Использование художественной литературы автор считает не только возможным, но и

целесообразным. Талантливому писателю удается показать такие стороны жизни и

влияние обстоятельств, связанных с суицидальным поведением, которые нередко скрыты

в условиях клини-ко-психологического анализа реальных самоубийц. Понимание и оценка

той или иной стороны суицида существенно облегчается, когда представляется

возможность соучаствовать в переживаниях суицидента.

Как представитель медицинской науки и практики, автор прежде всего стремится

использовать в своей работе известные ему достижения и наработки суицидологии.

Однако он не хотел бы полностью игнорировать и высказанную Г. К. Честертоном мысль,

что наука не способна постичь мир по той простой причине, что «мир не чертеж, а

рисунок художника». В целом, художественные образы — это прекрасный способ

иллюстрации тех или иных положений и возможность представления внутреннего мира

человека.

ГЛАВА 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ:

САМОУБИЙСТВО, СУИЦИД, СУИЦИДАЛЬНОЕ

И АУТОАГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ПАРАСУИЦИД

В русском языке самостоятельный термин «самоубийство» появился в 1704 г. в

«Лексиконе треязычном», который был составлен наставником славяно-греко-латинской

школы, редактором первой русской газеты и директором Московской типографии

Федором Поликарповым-Орловым. В подготовке этого словаря принимали также участие

местоблюститель патриаршего престола митрополит Стефан (Яворский) и бывшие

учителя упомянутой выше школы братья Иоаникий и Софроний Лихуды. В данной работе

речь идет о конкретном термине. Понятия же, отражающие факт убийства самого себя,

существовали задолго до возникновения этого слова. В Кормчей книге — сборниках

правил православной церкви, применявшихся на Руси со времени принятия христианства

и до начала XVIII в.,— говорится: «Аще кто сам себя убьет, или заколет, или удавит

приношение не принесется за него, токмо аще не будет воистину ум погубил».

Термин «суицид» впервые был использован в книге Thomas Brown's «Religio Medici»,

написанной в 1635 г. и напечатанной в 1642 г. (цит. по: Alvarez A., 1971). Однако, по

данным отдельных авторов (Daube D., 1972; Хайд Д., Блох С, 1998), этот термин появился

уже в XII в. Несмотря на то что в 1651 г. он уже был в Оксфордском словаре, на

протяжении достаточно длительного времени (до середины XVIII в.) термин «суицид»

практически не фигурировал в литературе. В «Лексиконе треязычном» термин

«самоубийство» переводится не как суицид, а как homicidum mann Propria cedes manu

propria. В библиографических работах по суицидологии фигурируют термины «self-

homicide» (Bio-davatos, 1644) и «self-murder» (Pellicanicidium, 1655; Watt, 1755). Таким

образом, такое понятие, как самоуничтожение, применявшееся в английском языке,

употребляющееся в русской и немецкой (Selbstmord) литературе до настоящего времени,

обозначает, что смерть человека наступила в результате его собственных действий по

убийству самого себя.

Приведенная выше терминология в значительной степени отражает отношение

общественного сознания (в первую очередь религиоз-

Определение основных понятий

17

ного) к добровольному прекращению человеком собственной жизни. Относительно

нейтральное слово «суицид» сменило терминологию обвинительного характера,

связанного с нарушением одной из главных христианских заповедей «Не убий!». Не

случайно Св. Августин использует для обозначения этого греховного действия такое

четкое и однозначное понятие, как «убийство самого себя», заведомо предполагающее

осуждение и соответствующие кары со стороны церкви и общества.

Термин «суицидология» («сюисюдология») впервые появился в русской научной

литературе еще в конце XIX в. (Розанов П. Г., 1891), а на-Западе, по данным одного из

виднейших суицидологов современности Э. Шнейдмана,— только в 1929 г. (Shneidman E.

S., 1971). Реальное становление суицидологии как комплексной мультидисциплинар-ной

науки по изучению суицидального (и в более широком понятии — аутодеструктивного)

поведения произошло в середине XX в. Суицидология сегодня — это интенсивно

развивающаяся область теоретических и практических знаний, использующая достижения

многих научных дисциплин и активно взаимодействующая с ними (психиатрией,

психологией, юриспруденцией, социологией и другими науками).

Согласно определению ВОЗ (1982), «суицид — акт самоубийства с фатальным исходом;

покушение на самоубийство — аналогичный акт, не имеющий фатального исхода». В

докладе о состоянии здравоохранения в мире в 2001 г. («Психическое здоровье: новое

понимание, новая надежда») говорится, что «самоубийство есть результат сознательных

действий со стороны определенного человека, полностью осознающего или ожидающего

летального исхода», и что «самоубийство является сегодня одной из основных проблем

общественного здравоохранения».

Определение самоубийства, включающее важнейший критерий отграничения этого

феномена от сходных с ним явлений, было дано уже в классическом труде французского

социолога Э. Дюркгейма «Самоубийство» (1897; русский перевод — 1912).

«Самоубийством называется каждый смертный случай, который непосредственно или

посредственно является результатом положительного или отрицательного поступка,

совершенного самим пострадавшим, если этот последний знал об ожидавших его

результатах. Покушение на самоубийство — это вполне однородное действие, но только

не доведенное до конца». Более простое и четкое определение дал современный

суицидолог М. Farber (1968): «Самоубийство — это сознательное, намеренное и быстрое

лишение себя жизни». Каждый из этих критериев представляется важным: наличие

осознаваемого намерения и конкретных действий

18

ГЛАВА 1

(бездействия), непосредственно приводящих к смерти, существенно ограничивает виды

саморазрушающего поведения, могущего подорвать здоровье человека и даже привести к

трагическому исходу. Предложенные автором критерии самоубийства — отправной пункт

(по крайней мере, должны использоваться как обязательное условие) изучения и

дифференциации любого рода аутоагрессивных (и более широко — аутодеструктивных)

действий, как направленных на прекращение дальнейшей жизни, так и имеющих другие

цели, отдельных поступков и поведения в целом.

Намеренность прекращения собственной жизни как критерий определения самоубийства

отмечалась еще задолго до Э. Дюркгейма. В трактате «Семахота», посвященном смерти и

трауру, отсутствие четких доказательств намеренности покончить жизнь самоубийством

служило основанием для исключения подобного поведения из разряда суицидального (и,

соответственно, исключения каких-либо карательных мероприятий религиозного или

законодательного характера). При этом подозрение в наличии психической болезни тоже

исключало суицид. «Кто ж совершает самоубийство в здравом рассудке? Если человек

залез на дерево или на крышу и разбился насмерть, это еще не самоубийство, а

самоубийством его смерть будет признана, если перед этим он сказал: «Вот лезу на дерево

или на крышу и оттуда брошусь вниз», а затем и поступил по своему слову при

свидетелях... Тот же, кого нашли повесившимся или бросившимся на меч, будет признан

умертвившим себя в помрачении рассудка» (цит. по: Чхар-тишвили Г., 1999).

Термины «суицид» и «самоубийство» употребляются автором настоящей книги как

синонимы. Как завершенные, так и незавершенные действия, направленные на

прекращение собственной жизни, обозначаются терминами «суициды» или «покушение

на самоубийство». При этом клинико-суицидологический анализ наблюдений включает

только незавершенные самоубийства и термин «суицид» (или его синонимы) применяется

по отношению к лицам, поступившим в больницы различного профиля после

неудавшегося суицида.

Изложенное выше вовсе не исключает необходимости разграничения различных

аутоагрессивных действий у анализируемых больных. В первую очередь здесь идет речь

именно о покушениях на самоубийство. С помощью тех или иных характеристик суицида

необходимо, с одной стороны, определить его диагностическое значение, а с другой —

отграничить покушение на самоубийство от смежных с этим феноменом явлений.

Решающий критерий Э. Дюркгейма для определения самоубийства — наличие намерения

прекращения собственной

Определение основных понятий

19

жизни — позволяет с достаточной уверенностью проводить это разграничение. По вполне

понятным причинам выяснение наличия этого намерения существенно облегчается в

случае неудавшегося самоубийства и дальнейшего наблюдения суицидента, человека,

пытавшегося покончить с собой, в условиях того или иного стационара.

Констатация наличия намерения прекращения собственной жизни в случае любых

аутоагрессивных действий позволяет ограничить круг явлений, определяемых понятием

«покушение на самоубийство». В этом случае не рассматриваются как суициды

множество операционально совпадающих с этим феноменом актов поведения. Там, где

это намерение заведомо отсутствует, а поведение человека определяется другими

мотивами в процессе клинико-суицидологической оценки того или иного пациента,

исключается и наличие суицида. Так, человек, бравируя собственной смелостью, пытается

ходить по краю балкона, срывается и получает тяжкие телесные повреждения (в

отдельных случаях приводящие к инвалидности и даже смерти). Несмотря на возможную

оценку его окружающими как «самоубийцы», здесь нет основного критерия покушения на

самоубийство.

Подобные примеры аутоагрессивного поведения, совпадающего по характеру

выполняемых действий с поведенческими актами при покушении на самоубийство,

клиническая практика представляет врачам достаточно часто. К сожалению, реальная

суицидологическая подготовка врачей общей практики, мягко говоря, оставляет желать

лучшего, поэтому оценка действий, операционально совпадающих, но различающихся по

своей мотивировке, часто оказывается неадекватной. А эта оценка определяет характер и

лечебно-диагностических, и других мероприятий. Ошибки в характере аутоагрессивных

действий (с точки зрения наличия или отсутствия суицида) всегда чреваты самыми

серьезными последствиями.

В отдельных случаях определить наличие намерения добровольного ухода из жизни не

удается в силу особенностей состояния, наблюдающегося в процессе тех или иных

действий, связанных с нанесением самоповреждений, приводящих к инвалидности и даже

смертельному исходу. Так, больной в сумеречном состоянии сознания может спрыгнуть с

высоты, нанести себе порезы и даже повеситься, однако в этих случаях невозможно

определить наличие намерения прекратить собственную жизнь. С другой стороны,

тяжесть психопатологических расстройств вовсе не исключает возможности намеренного

ухода из жизни, в том числе и под влиянием психотических переживаний.

Поэтому при психических заболеваниях достаточно часто констатируется покушение на

самоубийство или несчастный случай, как в выше

20

ГЛАВА 1

приведенном примере с больным в сумеречном состоянии. При психических

расстройствах с выраженной психотической симптоматикой (типа галлюцинаторно-

бредовых переживаний) суицидальный акт может осуществляться в условиях так

называемой произвольной или непроизвольной реализации суицидальных намерений.