Фролов В.Т. Руководство к лабораторным занятиям по петрографии осадочных пород

Подождите немного. Документ загружается.

Определение рН и Eh пород в их современном состоянии

производят различными методами («Методы изучения оса-

дочных пород», т. II, стр. 116—126) и используют для кор-

реляции разрезов и поисков полезных ископаемых (напри-

мер,

нефти и, отчасти, для генетических построений).

Подготовка породы к анализу состоит в отборе средней

пробы, измельчении и растирании ее в яшмовой или агато-

вой ступке до тонкого порошка (мельче 0,1 мм) и взятии

навески. Величину навески определяют количеством отдель-

ных операций определения и содержания в нем определяе-

мых компонентов. Обычно для одного определения берут

навеску от 0,2 до 1 г, реже, когда определяемого компонен-

та очень мало, до 4—5 г или больше. Так, например, для

получения солянокислой вытяжки чаще всего берут навеску

в 1—2 г. Для сплавления при силикатном анализе также

берут 1 г и затем из этого количества определяют основную

часть компонентов (см. выше). В итоге общая навеска, сда-

ваемая в химическую лабораторию, обычно равна 10—25 г.

Поскольку закисные соединения железа и других эле-

ментов, которые могут оказаться в породе, на воздухе быст-

ро окисляются, не следует растирать породу задолго до

анализа.

Термический анализ

Термическим анализом называют физико-химический

метод (или методы) исследования вещества, основанный на

•фиксации (записи) и изучении фазовых превращений в нем

в зависимости от изменения температуры. Эти превраще-

ния идут с поглощением или выделением тепла; в первом

случае они эндотермические, во втором — экзотермические.

Нагревание производят до высоких температур (в зависи-

мости от задач исследования и конструкции печи), дости-

гающих сотен градусов, но обычно не превышающих 1000—

1200°.

Запись температур и происходящих эффектов может

производиться визуально, через равные небольшие отрезки

времени (например, через 5 мин).

По полученным данным в прямоугольной системе коор-

динат «абсцисса—время, ордината—температура» может

быть вычерчена кривая нагревания, или термограмма, кото-

рая и изучается. В настоящее время запись кривой практи-

чески всегда ведется автоматически, с помощью различных

пирометров. Иногда записывают также кривую охлаждения,

в некоторых случаях помогающую подметить дополнитель-

ные особенности минерала. В целом же она менее харак-

»60

http://jurassic.ru/

терна, чем кривая нагревания, и поэтому чаще всего ограни-

чиваются последней.

Помимо кривой нагревания, отражающей фазовые пре-

вращения вещества, записывают также кривые изменения

веса при нагревании, которые не совсем правильно называ-

ли кривыми обезвоживания, поскольку изменение веса про-

исходит не только за счет потери воды различных катего-

рий, но связано также с удалением (С0

2

, NH

4

, 0

2

, углево-

дородов, SO3 и др.) или поглощением (0

2

при окислении)

газообразных компонентов. Правда, изменение веса в

основном все же зависит от потери воды.

Термический анализ — важнейший метод минералогиче-

ского исследования, широко применяющийся как в геологи-

ческих, так и других науках и производстве — химии, почво-

ведении, металлургии и т. д. Он призван решать две задачи:

во-первых, путем установления фазовых превращений при

нагревании известных минералов и веществ способствовать

познанию их состава, строения и природы; во-вторых, на

основе достижений при решении первой задачи, т. е. при

понимании природы превращений известных минералов и

наличии эталонных термограмм — способствовать диагно-

стике неизвестных или трудноопределимых минералов (гли-

нистых, карбонатных, бокситовых, железистых, солей и др.).

Расшифровка превращений при нагревании ведется с по-

мощью комплекса методов: химического, рентгеноструктур-

ного,

электронографического, а также обычными оптически-

ми методами, устанавливающими структуру, однородность

или разнородность исследуемого вещества и его состав.

Термические эффекты могут вызываться дегидратацией,

восстановлением, термической диссоциацией, полиморфными

превращениями, плавлением и другими, идущими обычно с

поглощением тепла, а также часто окислением (в том числе

и сгоранием органической примеси), сопровождающимся

выделением тепла.

В современном виде термический анализ возник в конце

XIX в. В 1886 г. Ле Шателье изготовил для измерения высо-

ких температур первую практически годную термопару, ко-

торая применяется до настоящего времени. Термопара была

изготовлена из платиновой и платино-родиевой (сплав Pt

и Rh) проволок и использована для измерения температуры

диссоциации известняка. Температура плавления платины

равна 1771°, а сплава платины и радия — еще выше (они не

плавятся при исследовании подавляющего большинства

минералов). Вскоре Аустен предложил автоматическую

61

http://jurassic.ru/

фоторегистрацию нагревания и применил дифференциаль-

ную термопару (см. ниже). В начале XX в. (1901 г.)

Н. С. Курнаков открыл новые возможности метода, исполь-

зовав его для установления химического состава веществ;

без их выделения. Несколько позднее

(1903,

1905 гг.) к этим

выводам пришел Тамман, предложивший термин «термиче-

ский анализ». Сконструированный в 1904 г. Курнаковым

фоторегистрирующий пирометр, носящий его имя, не уста-

рел до настоящего времени. В дальнейшем термический

анализ получил развитие в работах Л. Г. Берга (1961),.

А. И. Цветкова (1949 а, б, 1952 и т. д.), В. П. Ивановой и

Ф. Я. Биндуля (1955 а, б) и др.

В настоящее время термический анализ используют не

только для качественного анализа, т. е. для установления в:

составе породы наличия того или иного минерала (напри-

мер,

примеси Fe

2

03 в доломите); имеются попытки дать по

термокривым и количественную характеристику состава

(«Методы изучения осадочных пород», т. II, стр. 438—440,

и список литературы, стр. 440 и 442).

Установка для термического анализа, широко применяю-

щаяся в настоящее время, состоит из: 1) нагревательного'

устройства

—-

электропечи и трансформатора, позволяющего'

производить более равномерное нагревание; 2) двух тиглей

(или одного двухкамерного тигля) для исследуемого веще-

ства и эталона, сравнительно с которым записывается изме-

нение температуры по способу дифференциальных кривых

(см.

ниже); 3) двух термопар: а) простой, температурной,,

регистрирующей изменение температуры во времени и слу-

жащей для установления температур реакций, наиболее

четко выраженных на дифференциальной кривой, и б) диф-

ференциальной, служащей для регистрации разности темпе-

ратур эталона и исследуемого вещества, которая возникает

при реакциях в этом веществе; 4) пирометра, записывающе-

го процесс нагревания и характер эффектов, происходящих

в веществе; 5) сопротивлений, включаемых в цепи гальва-

нометров пирометра для их настройки, т. е. получения опре-

деленной чувствительности.

Исследуемое вещество берут в виде порошка. Твердую

породу или минерал в зернах растирают в агатовой или

фарфоровой ступке, просеивают через сито с отверстием

0,25 мм или лучше 0,1 мм и выдерживают в эксикаторе

при 50

%

относительной влажности воздуха над насыщенным

раствором Ca(N0

3

)

2

•

4Н

2

0 в течение 3—5 суток. Если ана-

лиз необходимо произвести быстро, порошок вещества мож-

26

http://jurassic.ru/

«о не выдерживать в эксикаторе; большей частью термо-

грамма мало искажается от этого. Величина навески

должна быть небольшой (не больше 2—3 г). В настоящее

время переходят на навески в десятые доли грамма, что

увеличивает скорость анализа (вместо 1—1,5 час —

10—15 мин). Большие навески, кроме того, ведут к искаже-

нию термограммы за счет возникающего температурного

градиента между центральной и периферической частями

•образца, а также между образцом и эталоном. Для умень-

шения последнего градиента лучше пользоваться не двумя

тиглями, а

•

одним двухкамерным. Тигли должны быть не-

большими (емкостью

1

—1,5 см

ъ

). Лучше пользоваться пла-

тиновыми тиглями, однако вполне пригодны корундовые,

шамотные, фарфоровые или стеклянные, если нагревание

производят до температур, не превышающих их точку плав-

ления.

В одну камеру помещают исследуемое вещество, в дру-

гую—

эталон, т. е. вещество, которое не претерпевает теп-

ловых превращений в заданном интервале температур. По

теплопроводности и теплоемкости это вещество должно быть

как можно ближе к исследуемому. Поэтому в качестве эта-

лона нередко используют то же вещество, только предвари-

тельно прокаленное до соответствующих температур: глину,

окись железа, окись магния, шамот и т. д. или, лучше, окись

алюминия. Для выравнивания условий нагревания должно

соблюдаться возможно большее равенство (тождество эта-

лона и вещества) по весу, объему, степени измельчения,

плотности заполнения камеры, глубины погружения спаев

термопар. Последние должны находиться в середине порош-

ка, а по высоте — немного ниже ее. Спай температурной

термопары помещают в образец, а спай дифференциаль-

ной— в эталон. Большой разницы не будет, если их поме-

нять местами. Для лучшего и быстрого выравнивания тем-

ператур между эталоном и образцом тигель помещают в

массивный металлический стакан, обычно изготовляющийся

из никеля или нержавеющей стали. Затем стакан с тиглем

помещают в электропечь.

Основное условие получения хороших термограмм —

плавность нагревания исследуемого вещества. Оно осуще-

ствляется электропечами, изготовленными из термостойких

материалов, чаще всего шамота, корунда или фарфора.

Обогревателем служит спираль, изготовленная из сплавов

или платины. Для температур до 900—1000° можно пользо-

ваться нихромом, фехралем и другими сплавами, а для бо-

63

http://jurassic.ru/

лее высоких — сплавом № 2 (1200°) и платиной (2500°).

В последние годы начинают использовать печи со стержне-

вым силицитовым обогревателем, позволяющим получать

температуру в рабочем пространстве до 1450—1500°. Не-

большие навески позволяют применять малогабаритные

лечи.

Для устранения подсасывания холодного воздуха и цир-

куляции в печи воздушных потоков печь заключают в сплош-

ной металлический кожух, а во время работы она должна

быть хорошо закрыта. Отверстия для вывода термопар, пазы

засыпают термостойким и термоизоляционным материалом:

кварцевым песком, фарфоровой крошкой, шамотом, асбестом

и др. Печи с платиновой обмоткой непосредственно в элек-

тросеть включать нельзя — проволока в этом случае перего-

рает. Впрочем, включение сопротивления (реостата) или

трансформатора в цепь нагревательного устройства необхо-

димо при любой обмотке, так как без этого невозможно по-

лучить плавное равномерное нагревание. В силу инерции

в начале и большой отдачи тепла в конце нагревание идет

по S-образной кривой, т. е. замедленно вначале и в конце.

Для выравнивания нагревания вначале с помощью транс-

форматоров ЛАТР-1 довольно быстро (в течение 10—15 мин)

поднимают напряжение от 0 до максимальных величин

(250 в), а когда тепловая инерция печи будет преодолена,

его уменьшают и уже потом медленно поднимают по мере

хода опыта. Переключают трансформатор вручную, через

определенное время (например, через 5—15 мин), в соот-

ветствии с выработанным заранее режимом нагревания, или

автоматически (например, с помощью моторчика Уоррена).

Нагревание длится от 30 мин до 1,5—2 час. В настоящее

время при работе с малыми навесками оно сокращается до

10—15 мин.

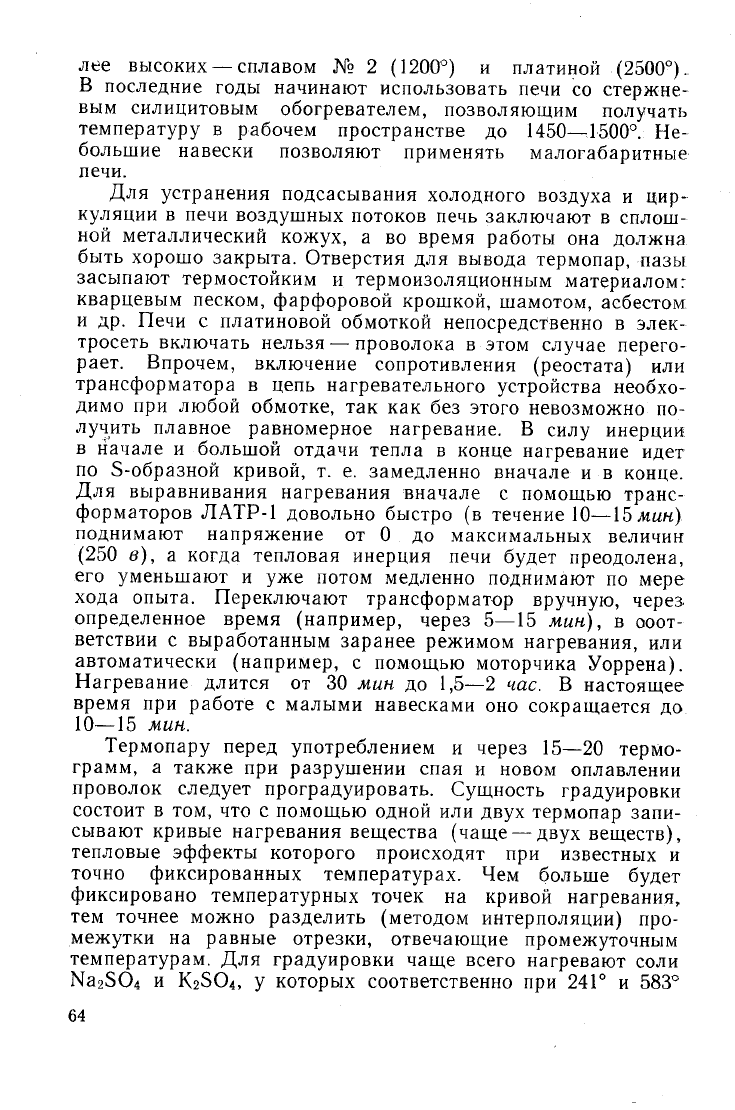

Термопару перед употреблением и через 15—20 термо-

грамм, а также при разрушении спая и новом оплавлении

проволок следует проградуировать. Сущность градуировки

состоит в том, что с помощью одной или двух термопар запи-

сывают кривые нагревания вещества (чаще — двух веществ),

тепловые эффекты которого происходят при известных и

точно фиксированных температурах. Чем больше будет

фиксировано температурных точек на кривой нагревания,

тем точнее можно разделить (методом интерполяции) про-

межутки на равные отрезки, отвечающие промежуточным

температурам. Для градуировки чаще всего нагревают соли

Na

2

S0

4

и

K2SO4,

у которых соответственно при 241° и 583°

64

http://jurassic.ru/

происходят полимерные превращения, а при 884,7° и 1069,1° —

плавление. По этим четырем точкам, распределенным до-

вольно равномерно на всем интервале температур, можно

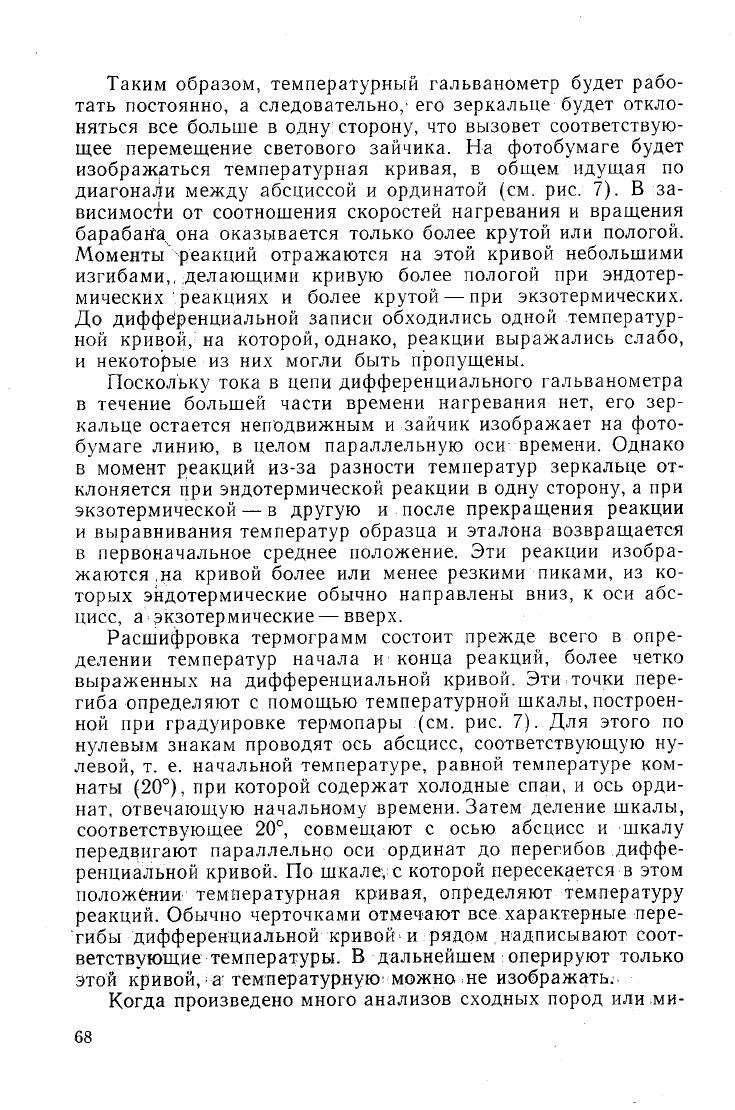

построить обоснованную температурную шкалу (рис. 7) для

данных термопар и данной печи. Режим нагревания и дру-

гие условия при градуировке должны быть максимально

тождественны режиму работы и условиям определения ис-

следуемых веществ.

-

/58з/

-

-

Время

\IO0O

SOff

800

700

ООО

Ш

Ш

300

200

/00

го

Рис.

7. Термограммы сульфатных солей натрия и калия и построен-

ная по ним температурная шкала

При нагревании термопары в ней развивается термоэлек-

тродвижущая сила, величина которой зависит от разности

температур горячего и холодных спаев. Последние нахо-

дятся обычно при температуре комнаты (около 20°). К ним

припаяны медные проволоки, отводящие ток к записываю-

щему устройству — пирометру.

Пирометр Курнакова, который чаще всего служит таким

записывающим прибором, по размеру превосходит другие

части термоустановки. Он состоит из двух зеркальных галь--

ванометров (обычно марок М-21 или ГЗС-47), наборов со-

противлений, двух осветителей, системы зеркал и линз, бара-

бана с фотобумагой и часового механизма с моторчиком

Уоррена. Все это, за исключением наборов сопротивлений,

собранных отдельно, смонтировано вместе и помещено в ме-

3 Эак. 172 65

http://jurassic.ru/

таллический ящик с крышкой с отверстием на передней

стенке,: в котором установлено матовое стекло со шкалой,

позволяющей визуально следить за нагреванием. Сбоку

имеется отверстие для ключа, которым можно открывать и

закрывать щель барабана. Последний располагается горизон-

тально; На его оси имеется диск с делениями, которым соеди-

няется барабан с часовым механизмом и моторчиком Уор-

рена. В зависимости от скорости нагревания устанавливается

и скорость вращения барабана. На барабан в темноте оде-

вают лист (24x30) фотобумаги эмульсией наружу и закреп-

ляют зажимами. Барабан закрывают светонепроницаемым

металлическим кожухом, в котором снизу во всю длину

имеется узкое отверстие для пропуска световых зайчиков.

Когда барабан заряжен и установлен на место в пирометре,

а крышка последнего закрыта, ключом сбоку можно открыть

это отверстие. Надо следить, чтобы концы фотобумаги были

закреплены против нулевого деления диска.

Запись производят следующим образом. Включив освети-

тели, легким передвижением их устанавливают зайчики в

исходное положение: зайчик от температурного гальвано-

метра—в начале шкалы, от дифференциального — в сере-

дине ее. Регулировочными винтами добиваются четкой фоку-

сировки зайчиков. Желательно ликвидировать дополнитель-

ные паразитические зайчики. После этого на 3—5 мин откры-

вают отверстие барабана и включают моторчик Уоррена для

фиксации (пробивки) на фотобумаге нулевых сигналов, соот-

ветствующих температуре холодных спаев (обычно 20°). За-

крыв отверстие, открывают крышку пирометра, по диску

устанавливают барабан в положение конца записи, а потом

повторяют пробивку нулевых сигналов на другом конце ли-

ста бумаги. Получающиеся после проявления две пары чер-

ных черточек дают направление оси времени (оси абсцисс)

и дифференциальной кривой.

Когда пробиты нулевые точки, барабан возвращают в ис-

ходное положение, на начало листа. Включив через транс-

форматор печь, а затем осветители и моторчик Уоррена, от-

крывают щель барабана и производят нагревание, после

которого выключают все в обратной последовательности, если

не ставится задача записать кривую охлаждения. Печи дают

остыть, на что уходит примерно столько же времени (около

2 час), сколько и на нагревание. Результат записи можно

получить сразу после нагревания, проявив фотобумагу. Далее

обраба^ыцают, полученные кривые. • \

Рассмотрим лрежде всего-принцип

:

. дифференциальной за-

66

http://jurassic.ru/

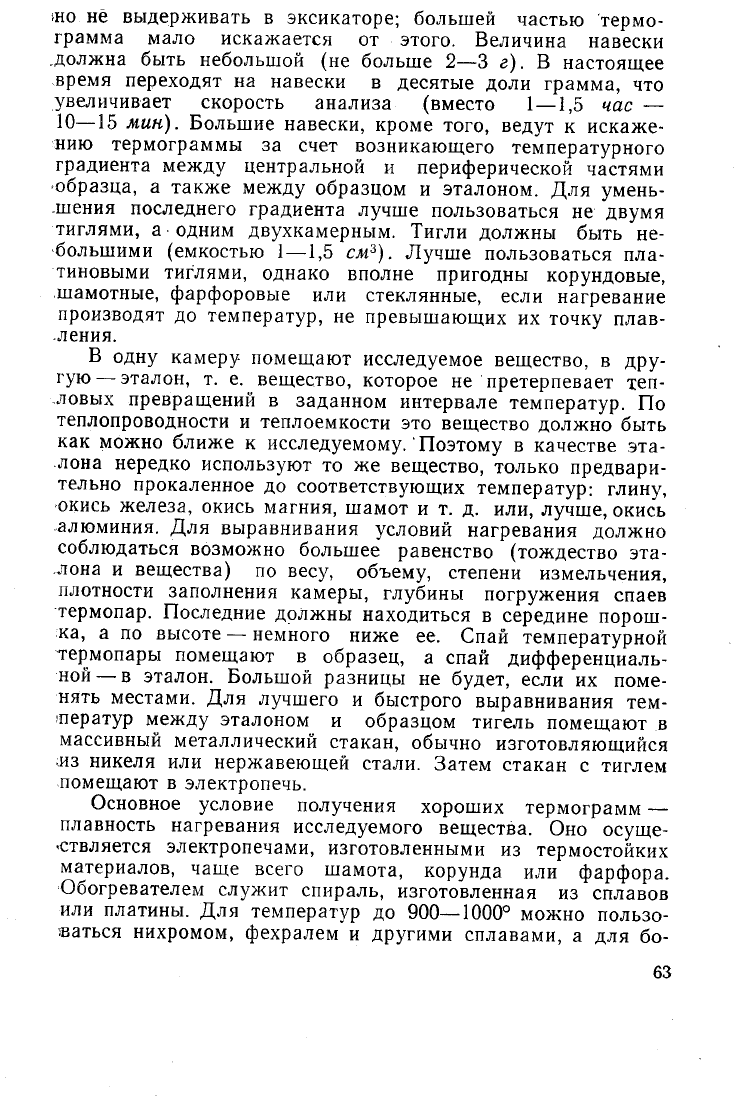

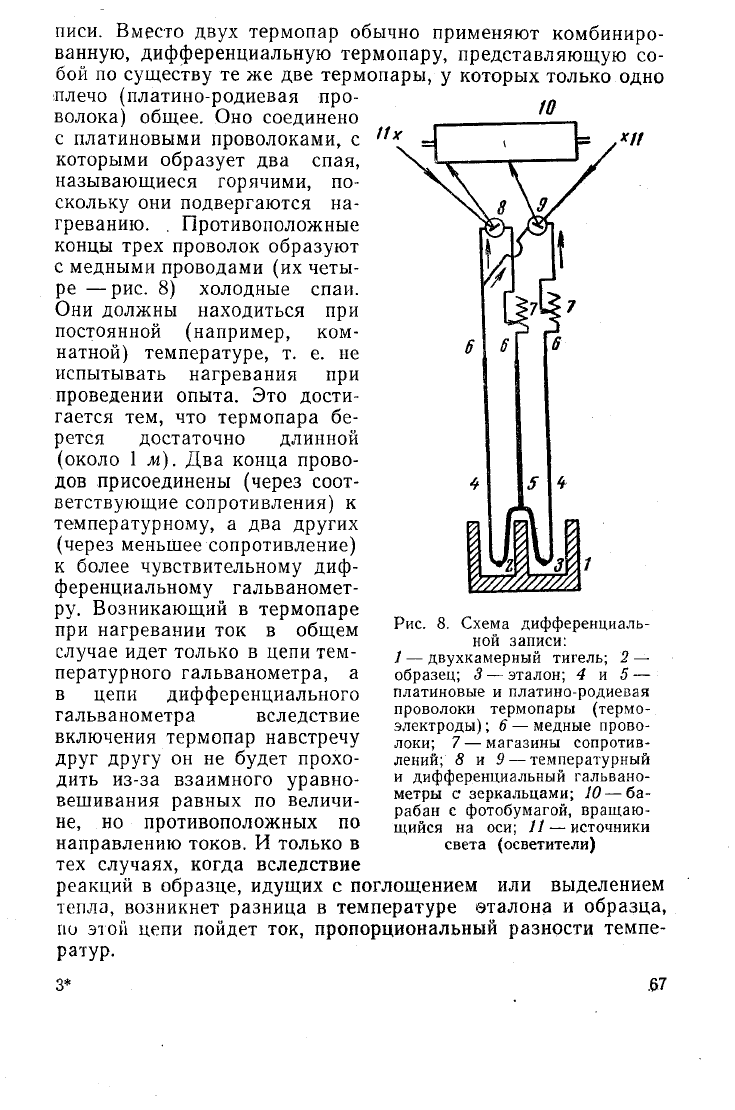

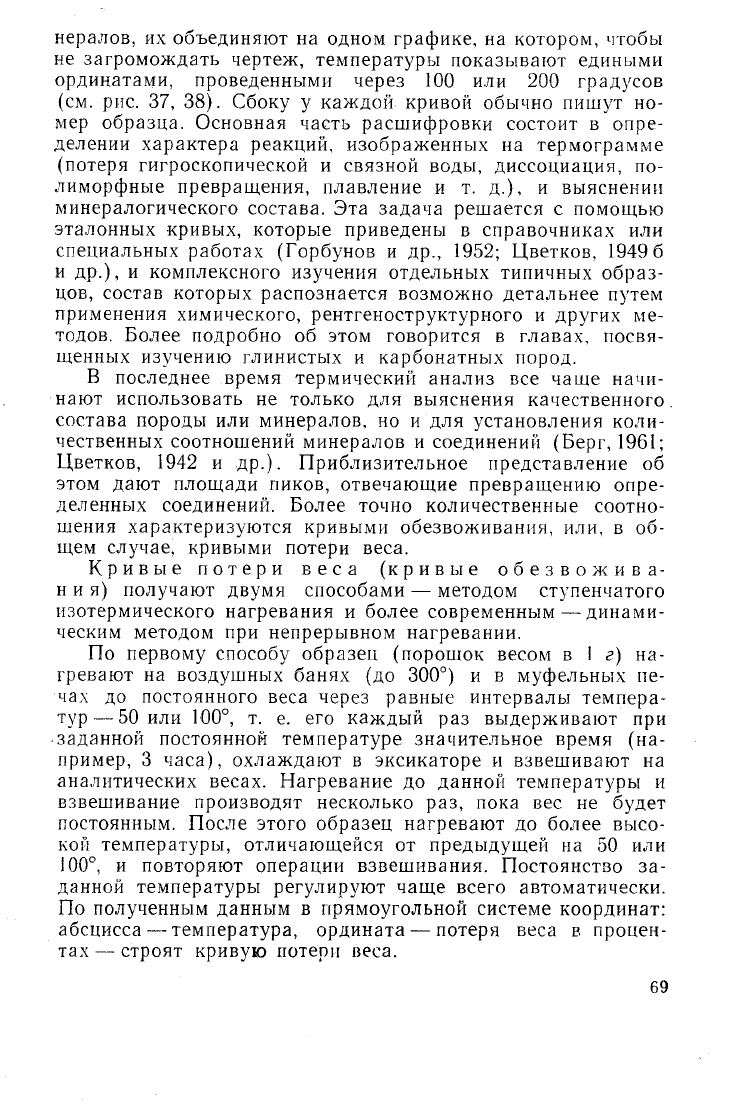

tlx

писи. Вместо двух термопар обычно применяют комбиниро-

ванную, дифференциальную термопару, представляющую со-

бой по существу те же две термопары, у которых только одно

плечо (платино-родиевая про-

волока) общее. Оно соединено

с платиновыми проволоками, с

которыми образует два спая,

называющиеся горячими, по-

скольку они подвергаются на-

греванию. . Противоположные

концы трех проволок образуют

с медными проводами (их четы-

ре — рис. 8) холодные спаи.

Они должны находиться при

постоянной (например, ком-

натной) температуре, т. е. не

испытывать нагревания при

проведении опыта. Это дости-

гается тем, что термопара бе-

рется достаточно длинной

(около 1 м). Два конца прово-

дов присоединены (через соот-

ветствующие сопротивления) к

температурному, а два других

(через меньшее сопротивление)

к более чувствительному диф-

ференциальному гальваномет-

ру. Возникающий в термопаре

при нагревании ток в общем

случае идет только в цепи тем-

пературного гальванометра, а

в цепи дифференциального

гальванометра вследствие

включения термопар навстречу

друг другу он не будет прохо-

дить из-за взаимного уравно-

вешивания равных по величи-

не,

но противоположных по

направлению токов. И только в

тех случаях, когда вследствие

реакций в образце, идущих с поглощением или выделением

тепла, возникнет разница в температуре эталона и образца,

по этой цепи пойдет ток, пропорциональный разности темпе-

ратур.

Рис.

8. Схема дифференциаль-

ной записи:

1 — двухкамерный тигель; 2 —

образец; 3 — эталон; 4 и 5 —

платиновые и платино-родиевая

проволоки термопары (термо-

электроды) ; 6 — медные прово-

локи; 7 — магазины сопротив-

лений; 4? и 9 — температурный

и дифференциальный гальвано-

метры с зеркальцами; 10— ба-

рабан с фотобумагой, вращаю-

щийся на оси; 11 — источники

света (осветители)

3*

.67

http://jurassic.ru/

Таким образом, температурный гальванометр будет рабо-

тать постоянно, а следовательно,'его зеркальце будет откло-

няться все больше в одну сторону, что вызовет соответствую-

щее перемещение светового зайчика. На фотобумаге будет

изображаться температурная кривая, в общем идущая по

диагонали между абсциссой и ординатой (см. рис. 7). В за-

висимости от соотношения скоростей нагревания и вращения

барабана она оказывается только более крутой или пологой.

Моменты реакций отражаются на этой кривой небольшими

изгибами,, делающими кривую более пологой при эндотер-

мических реакциях и более крутой — при экзотермических.

До дифференциальной записи обходились одной температур-

ной кривой, на которой, однако, реакции выражались слабо,

и некоторые из них могли быть пропущены.

Поскольку тока в цепи дифференциального гальванометра

в течение большей части времени нагревания нет, его зер-

кальце остается неподвижным и зайчик изображает на фото-

бумаге линию, в целом параллельную оси времени. Однако

в момент реакций из-за разности температур зеркальце от-

клоняется при эндотермической реакции в одну сторону, а при

экзотермической — в другую и после прекращения реакции

и выравнивания температур образца и эталона возвращается

в первоначальное среднее положение. Эти реакции изобра-

жаются на кривой более или менее резкими пиками, из ко-

торых эндотермические обычно направлены вниз, к оси абс-

цисс,

а экзотермические — вверх.

Расшифровка термограмм состоит прежде всего в опре-

делении температур начала и конца реакций, более четко

выраженных на дифференциальной кривой. Эти точки пере-

гиба определяют с помощью температурной шкалы, построен-

ной при градуировке термопары (см. рис. 7). Для этого по

нулевым знакам проводят ось абсцисс, соответствующую ну-

левой, т. е. начальной температуре, равной температуре ком-

наты (20°), при которой содержат холодные спаи, и ось орди-

нат, отвечающую начальному времени. Затем деление шкалы,

соответствующее 20°, совмещают с осью абсцисс и шкалу

передвигают параллельно оси ординат до перегибов диффе-

ренциальной кривой. По шкале, с которой пересекается в этом

положении температурная кривая, определяют температуру

реакций. Обычно черточками отмечают все характерные пере-

гибы дифференциальной кривой*и рядом надписывают соот-

ветствующие температуры. В дальнейшем

:

оперируют только

Этой кривой, а температурную можно не изображать.

Когда произведено много анализов сходных пород или ми-

68

http://jurassic.ru/

нералов, их объединяют на одном графике, на котором, чтобы

не загромождать чертеж, температуры показывают едиными

ординатами, проведенными через 100 или 200 градусов

(см.

рис. 37, 38). Сбоку у каждой кривой обычно пишут но-

мер образца. Основная часть расшифровки состоит в опре-

делении характера реакций, изображенных на термограмме

(потеря гигроскопической и связной воды, диссоциация, по-

лиморфные превращения, плавление и т. д.), и выяснении

минералогического состава. Эта задача решается с помощью

эталонных кривых, которые приведены в справочниках или

специальных работах (Горбунов и др., 1952; Цветков, 1949 6

и др.), и комплексного изучения отдельных типичных образ-

цов,

состав которых распознается возможно детальнее путем

применения химического, рентгеноструктурного и других ме-

тодов. Более подробно об этом говорится в главах, посвя-

щенных изучению глинистых и карбонатных пород.

В последнее время термический анализ все чаще начи-

нают использовать не только для выяснения качественного

состава породы или минералов, но и для установления коли-

чественных соотношений минералов и соединений (Берг, 1961;

Цветков, 1942 и др.). Приблизительное представление об

этом дают площади пиков, отвечающие превращению опре-

деленных соединений. Более точно количественные соотно-

шения характеризуются кривыми обезвоживания, или, в об-

щем случае, кривыми потери веса.

Кривые потери веса (кривые обезвожива-

ния) получают двумя способами — методом ступенчатого

изотермического нагревания и более современным — динами-

ческим методом при непрерывном нагревании.

По первому способу образец (порошок весом в 1 г) на-

гревают на воздушных банях (до 300°) и в муфельных пе-

чах до постоянного веса через равные интервалы темпера-

тур—

50 или 100°, т. е. его каждый раз выдерживают при

•заданной постоянной температуре значительное время (на-

пример, 3 часа), охлаждают в эксикаторе и взвешивают на

аналитических весах. Нагревание до данной температуры и

взвешивание производят несколько раз, пока вес не будет

постоянным. После этого образец нагревают до более высо-

кой температуры, отличающейся от предыдущей на 50 или

100°,

и повторяют операции взвешивания. Постоянство за-

данной температуры регулируют чаще всего автоматически.

По полученным данным в прямоугольной системе координат:

абсцисса — температура, ордината — потеря веса в процен-

тах— строят кривую потери веса.

69

http://jurassic.ru/