Гельман В.Я. Трансформация российской партийной системы: монополизация политического рынка

Подождите немного. Документ загружается.

© В.Я. Гельман

Трансформация российской партийной системы:

монополизация политического рынка

Российская партийная система: колебания маятника

Становление российской партийной системы в 1990-е годы проходило

на фоне длительного процесса трансформации политического режима.

Неудивительно, что этот процесс, изобиловавший жесткими конфликтами

элит и кризисами в управлении страной, существенно повлиял на формат

российской партийной системы, который характеризуют партийная

фрагментация и электоральная неустойчивость (Голосов, 1999). Партийная

фрагментация, как правило, операционализируется с помощью показателя

эффективного числа партий (и/или кандидатов) и служит количественным

параметром предложения на электоральном рынке (Laakso, Taagepera, 1979).

Электоральная неустойчивость, в свою очередь, является индикатором

стабильности спроса на этом рынке со стороны избирателей и обычно

рассчитывается как половина суммарных изменений доли поддержки всех

партий на парламентских выборах (Pedersen, 1983).

Резюмируя результаты ряда исследований, можно говорить о нескольких

отличиях российской партийной системы 1990-х годов от

посткоммунистических партийных систем ряда стран Восточной Европы. Во-

первых, для нее был характерен крайне высокий уровень фрагментации: во

всех сегментах российского электорального рынка имело место большое

предложение (Гельман, Голосов, Мелешкина, 2002; Щербак, 2003; McFaul,

2001; Moser, 2001; Rose, 2001; Golosov, 2004a). Во-вторых, высокий уровень

электоральной неустойчивости демонстрировал значительную эластичность

спроса на этом рынке со стороны избирателей, несмотря на тенденции

формированиях партийной идентификации (Colton, 2000; Brader, Tucker,

2001). В-третьих, на российском электоральном рынке, как на

общенациональном, так и, в особенности, на региональном уровне наряду с

партиями весьма важную роль играли и непартийные кандидаты,

опиравшиеся на иные ресурсы, нежели партийная поддержка (в основном, на

региональные и/или секторальные заинтересованные группы) (Moser, 2001;

Stoner-Weiss, 2001; Golosov, 2004a; Hale, 2005a). Эти явления препятствовали

консолидации партийной системы в рамках российского электорального

рынка. Тем не менее, по итогам федеральных выборов 1999-2000 годов

высказывались мнения о том, что институциональные изменения,

направленные на повышение роли партий в политической жизни страны,

наряду со стимулами к интенсификации коалиционной политики партий,

могут привести к консолидации партийной системы, постепенному

снижению партийной фрагментации и электоральной неустойчивости

(Щербак, 2003; Golosov, 2004a).

Этим прогнозам, однако, не суждено было сбыться. Хотя по итогам

цикла думских и президентских выборов 2003-2004 годов в России

действительно произошло снижение фрагментации, его масштаб превзошел

все ожидания. Сверхвысокая фрагментация и высокая конкуренция на

электоральном рынке сменилась тенденцией к монопольному положению

правящих групп. Как видно из таблиц 1 и 2, эффективное число кандидатов

на президентских выборах 2004 года составило 1.89, а эффективное

парламентских партий – 1.97, что означает отсутствие значимой конкуренции

действующему главе государства и поддерживающей его в парламенте

«партии власти». Иначе говоря, все иные партии и кандидаты, даже вместе

взятые, не обладают потенциалом, позволяющим полноценно конкурировать

с правящей группой в парламенте или на президентских выборах. На этом

основании данную правящую группу можно рассматривать как

доминирующего актора российской политики, а политический режим страны

– как моноцентрический. Сходные тенденции отмечались по итогам

парламентских выборов 2003 года и при голосовании в одномандатных

округах (Лихтенштейн, Яргомская, 2005).

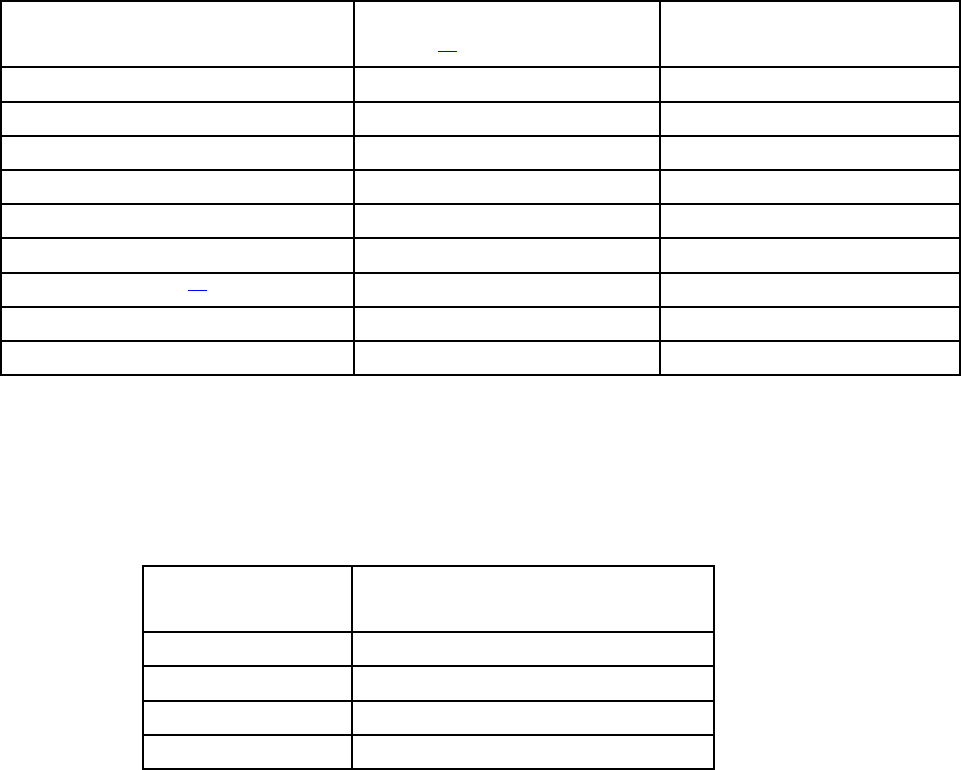

Таблица 1

Эффективное число партий в России, 1993-2005

Год/эффективное

число партий

Электоральные

партии

[1]

Парламентские

партии

1993 7.6

1994-1995 8.53

1995 10.7

1996-1999 5.7

1999 6.8

2000-2001 7.8

2001-2003

[2]

4.7

2003 5.4

2004-? 1.97

Таблица 2

Эффективное число кандидатов на президентских выборах в России,

1991-2004

Год

выборов

Эффективное число

кандидатов

1991 2.71

1996 3.89

2000 2.69

2004 1.89

Что касается динамики электоральной неустойчивости, то она в России

оказалась крайне высока не только и столько в силу изменений предпочтений

избирателей, сколько из-за перманентных изменений состава партий,

участвовавших в выборах (Golosov, 2004a: 48-49). Поэтому более

информативным показателем может служить изменение доли голосов,

поданных не за отдельные партии, а за «партийные семьи», или сегменты

электорального рынка, выделяемые по принципу сходства идеологий,

представленных на уровне программных позиций партий и кандидатов. В

России конвенционально выделяют четыре таких сегмента – либералы,

националисты, левые партии и «партии власти» (Шейнис, 2000). Как видно

из Таблицы 3, в 1990-е годы значительная нестабильность электоральной

поддержки была характерна для всех сегментов российского политического

рынка. Но в 2003 году «партии власти» стабилизировали свою

общенациональную электоральную поддержку, а во всех других сегментах

неустойчивость предпочтений избирателей даже возросла по сравнению с

выборами 1999 года.

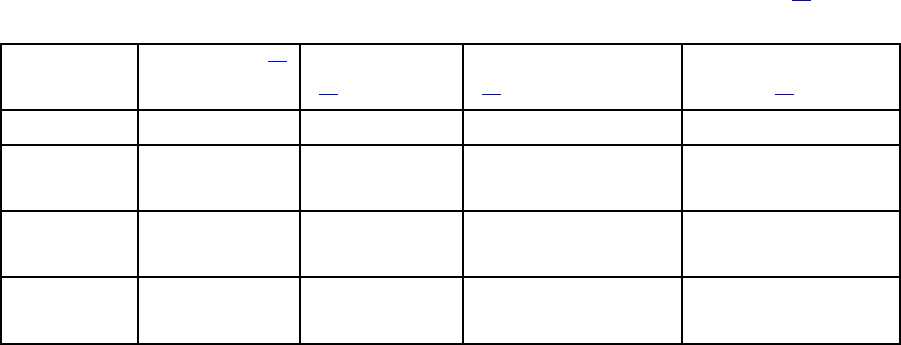

Таблица 3

Голосование за «партийные семьи» на думских выборах (%)

[3]

Левые

[4]

Либерал

ы

[5]

Националист

ы

[6]

«Партии

власти»

[7]

1993 20.3 34.3 22.9 N/A

1995 32.2

(+11.9)

18.3 (-

16.0)

18.1 (-4.8) 11.2 (N/A)

1999 26.5 (-

5.7)

14.5 (-

3.8)

6.0 (-12.1) 37.8 (+26.4)

2003 16.5 (-

10.0)

8.3 (-6.2) 20.5 (+14.5) 40.7 (+2.9)

Примечание. В скобках указано изменение голосов за «партийную семью» по

сравнению с предыдущими выборами. Партии и блоки, принадлежащие к «партийным

семьям», но набравшие менее 1% голосов по общефедеральному округу, в подсчете не

учтены.

Таким образом, тенденции развития российской партийной системы

оказались сходными с колебаниями маятника: от равновесия однопартийного

режима сперва произошло колебание в сторону сверхвысокой фрагментации

и неустойчивости, а затем – в сторону резкого снижения фрагментации (на

фоне по-прежнему значительной неустойчивости, но при стабилизации

голосования за «партии власти» на довольно высоком уровне). Эти

колебания могут быть описаны в терминах, которые ввел Т.Карозерс для

анализа различных типов «гибридных» режимов, отличающихся как от

демократий, так и от недемократических режимов – «бесформенный

плюрализм» и «доминирующая власть» (Carothers, 2002: 11-14). В первом

варианте политическому режиму присуща высокая состязательность на фоне

неэффективности функционирования институтов, низкой массовой

поддержки режима и партийной системы и значительной политической

нестабильности. Во втором варианте состязательность невелика, и она

допускается лишь до тех пор, пока она не создает вызовов доминирующему

актору, интересы которого обслуживаются с помощью главных активов

государства, в то время как выборы носят заведомо несправедливый

характер. В этом смысле можно говорить о том, что трансформация

российской партийной системы в 1990-е – 2000-е годы прошла путь от

«бесформенного плюрализма» к «доминирующей власти».

Каковы причины этих политических тенденций? В известной мере, они

были обусловлены контекстом электорального цикла 2003-04 годов. Такие

факторы, как непопадание в Думу партий СПС и «Яблоко», не прошедших в

2003 году 5% барьер, и последующий отказ ряда потенциальных кандидатов

от участия в президентских выборах, внесли свой вклад в резкое снижение

состязательности российской партийной системы. Однако в целом, такое

развитие событий носило систематический характер, а не просто было

вызвано стечением обстоятельств. Поэтому следует обратиться к поиску

объяснений динамики российской партийной системы.

Избиратели, институты и электоральный рынок

В сравнительных исследованиях становление тех или иных форматов

партийных систем принято объяснять посредством социологических либо

институциональных теорий. В основе социологических теорий лежит

сформулированное С.Липсетом и С.Рокканом представление о ключевой

роли электоральных расколов (cleavages) между различными социальными

группами в процессе формирования партийных систем. «Замораживание»

этих расколов воспроизводит определенный формат партийной системы в

зависимости от того, каковы основные линии электоральных конфликтов

(Lipset, Rokkan, 1967; Rokkan, 1977). Институциональные теории уделяют

основное внимание эффектам избирательной системы (Taagepera, Shugart,

1989; Дюверже, 2000) наряду с другими элементами институционального

дизайна (механизм разделения властей, форма территориального устройства

государства) (Shugart, Carey, 1992; Filippov, Ordeshook, Shvetsova, 2004),

сочетание которых во многом задает формат партийных систем. Однако как

те, так и другие теории не обладают достаточной разрешающей

способностью для ответа на поставленный выше вопрос.

Прежде всего, попытки выявить расколы российских избирателей в духе

социологических теорий, предпринимавшиеся в ходе массовых опросов,

говорят о том, что их эффекты относительно невелики. Трудно

идентифицировать устойчивые социальные базы тех или иных партий и/или

кандидатов на уровне отдельных социальных групп (Whitefield, Evans, 1999).

Специалисты в области политической географии России определяли раскол

«центр-периферия» в качестве фундаментального конфликта российской

электоральной политики (Колосов, Туровский, 1996; Туровский, 2002), также

отмечали его неустойчивость в качестве основания территориальных баз

отдельных сегментов электорального рынка. Так, в 1990-е годы крупные

центры служили опорой Б.Ельцина и либеральных партий, а российская

периферия во многом голосовала за коммунистов и националистов.

Напротив, в 2000-е годы отмечалась периферализация поддержки В.Путина и

«партии власти». В то же время центры демонстрировали прирост

голосования не только за либеральные, но и за левые, а в 2003-2004 годах – и

за националистические партии и их кандидатов (Туровский, 2002, 2005).

Однако проблема социологических теорий выходит за рамки отсутствия их

эмпирического подтверждения на российском материале. Гораздо важнее

иное: эти теории призваны объяснить различия между разными типами

конкурентных партийных систем, но сами по себе они не могут объяснить,

почему в случаях одних стран формирующиеся партийные системы

становятся устойчиво конкурентными, а в других (к которым принадлежит и

Россия) конкуренция в рамках партийной системы может сойти на нет.

Институциональные теории, напротив, вполне успешно применялись для

анализа российской партийной системы 1990-х годов. Хотя, например,

влияние избирательной системы на формат партийной системы в ходе

думских выборов 1993-1999 годов было далеким от теоретических ожиданий

(Moser, 2001; Яргомская, 2002), институциональные эффектов, связанных, в

том числе, с влиянием президенциализма (Moser, 1998; Голосов, 1999) и

федерализма (Stoner-Weiss, 2001), в совокупности объясняли динамику

развития партийной системы. Они хорошо демонстрировали также

тенденции отдельных процессов на российском электоральном рынке,

связанные с особенностями коалиционной политики (Щербак, 2002, 2003)

или с формированием различных «партий власти» (Лихтенштейн, 2002,

2003). Однако, как видно, в 2000-е годы формат российской партийной

системы существенно изменился, в то время как набор важнейших

политических институтов в стране вплоть до самого последнего времени

оставался прежним. Такие колебания не могут быть объяснены

исключительно в рамках институциональных теорий; во всяком случае,

приходится признать, что политические институты в России не стали

эффективным «фильтром», который позволил бы не просто стабилизировать

формат партийной системы, но и поддерживать конкуренцию на российском

электоральном рынке.

Несколько особняком в ряду теорий стоят объяснения проблем

становления российской партийной системы эффектами «наследия

прошлого», препятствующего формированию политической конкуренции.

Согласно этому подходу, сформировавшаяся в России в ходе правления

различных недемократических режимов «русская система» воспроизводит

себя на разных этапах исторического развития, несмотря на все попытки ее

преодоления (Пивоваров, Фурсов, 1999). С этой точки зрения, события 1990-

х годов можно объявить некоей временной флуктуацией, а изменения 2000-х

годов – возвращением к исторически сложившейся норме. Надо отметить,

что «наследие прошлого» рассматривалось как объяснение и в

сравнительном исследовании формирующихся партийных систем стран

Восточной Европы, когда эта переменная успешно позволяла выявить

различия между болгарскими и польскими партиями (Kitschelt et al., 1999).

Но аргумент «наследия прошлого» не выдерживает критики при

сравнительном анализе становления партийных систем постсоветских

государств. Трудно отрицать, например, тот факт, что в прошлом России,

Украины и Беларуси общего было куда больше, чем различий. Однако

партийные системы этих стран демонстрируют весьма существенные

различия. Так, Беларусь после 1994 года представляет собой случай

персоналистского авторитарного режима со слабой институционализацией

партий на фоне отсутствия «партии власти» (Eke, Kuzio, 2000). Украина, с ее

высоко фрагментированной партийной системой, вплоть до «оранжевой

революции» в конце 2004 года демонстрировала пример «бесформенного

плюрализма» (Гельман, 2005a), но имеет неплохие шансы создать более

устойчивую конкурентную партийную систему на предстоящих

парламентских выборах 2006 года. Таким образом, нет оснований всерьез

говорить о трансформации российской партийной системы (равно как и об

украинской и белорусской партийных системах) лишь с позиций «наследия

прошлого».

В поисках приемлемого объяснения динамики российской партийной

системы более уместным представляется рассмотрение электоральной

политики как формирующегося рынка (emerging market). Собственно, модель

электорального рынка была предложена еще Э.Даунсом для анализа

партийной конкуренции (Downs, 1957). Она успешно применялась и в

изучении становления партийных систем (Aldrich, 1995), включая

российскую (Щербак, 2002; Hale, 2005a). Основным агентами электорального

рынка, которые создают предложение на развитых электоральных рынках (в

стабильных конкурентных партийных системах) являются возглавляемые

различными сегментами политических элит партии и/или их коалиции,

ведущие борьбу за голоса избирателей. Но на формирующихся

электоральных рынках ситуация является гораздо более запутанной. Во-

первых, этим рынкам по определению присуща высокая неопределенность,

не позволяющая партиям, кандидатам и избирателям прогнозировать

последствия своих действий и сужающая их (и без того небольшие)

временные горизонты ожиданий. Значительный уровень электоральной

неустойчивости, также характерный для формирующихся электоральных

рынков, способствует увеличению неопределенности. Во-вторых, наряду с

партиями, на этих рынках оперируют и альтернативные поставщики

политических благ, которые по различным причинам могут и не выступать в

качестве партий (группы экономических интересов, региональные элиты и

др.) (Golosov, 2004a; Hale, 2005a). Непосредственным проявлением этого

феномена в России стало обилие на всех без исключения выборах большого

числа независимых кандидатов, не имевших партийной аффилиации. В-

третьих, наконец, если развитым электоральным рынкам, как правило,

присущи механизмы, препятствующие недобросовестной конкуренции в

разных ее проявлениях (будь то картельный сговор между партиями или

создание конкурентных преимуществ отдельным партиям со стороны

государства), то формирующиеся рынки полны примеров такого рода.

Неудивительно поэтому, что исход конкурентной борьбы на них зависит не

только и не столько от привлекательности политических благ, которые

предлагают избирателям партии и кандидаты, и даже не от их маркетинговых

стратегий. Скорее, он обусловлен тем, каковы условия электоральной

конкуренции, насколько далеко они отстоят от стандарта свободных и

справедливых выборов и насколько государство явно или неявно влияет на

исход голосования.

С этой точки зрения, описанная трансформация российской партийной

системы может быть представлена как процесс консолидации электорального

рынка, который привел не только к вытеснению и/или поглощению

множества разрозненных агентов, заполнявших его в 1990-е годы (малые

партии, независимые кандидаты), но и к его монополизации «партией

власти». Принято считать, что монополизация российского электорального

рынка была вызвана сочетанием институциональных и политических

факторов. С одной стороны, «суперпрезидентская» форма правления (Fish,

2000; Hale, 2005b) подрывала стимулы к возникновению конкурентной

партийной системы и вела к репродуцированию конфликта элит по принципу

«победитель получает все» (Linz, 1990). С другой стороны, в ходе «войны за

ельцинское наследство» в период второго электорального цикла 1999-2000

годов исход конфликта элит как «игры с нулевой суммой» в ходе выборов

привел к снижению дифференциации и повышению интеграции российских

элит (Gel’man, 2003; Higley et al., 2003), тем самым открыв дорогу к

монополии «партии власти».

Подобное объяснение выглядит довольно убедительным при сравнении

России и Украины: при сходном с Россией институциональном дизайне

неустранимый конфликт украинских элит привел к их высокой

фрагментации, препятствовавшей успешному созданию «партии власти» и в

конечном итоге сыгравшей значительную роль в феномене украинской

«оранжевой революции» (Гельман, 2005a). Очевидно также, что отсутствие

электорального конфликта элит как такового (как, например, в Узбекистане,

где выборы носили неконкурентный характер) (Jones Loung, 2002), тем более

ведет к отсутствию «партии власти». Однако трудно согласиться с этим

доводом при сравнении России с политическими режимами других

постсоветских государств: например, и в Беларуси, и в Азербайджане

сочетание формы правления, сходной с российской, с разрешением

конфликта элит как «игры с нулевой суммой» отнюдь не привело к

становлению «партий власти». Хотя аналогичные институциональные

стимулы для строительства «партий власти» (Голосов, Лихтенштейн, 2001)

существуют и в этих странах, но их авторитарные режимы носят

персоналистический, а не партийный характер. Иначе говоря, монопольное

положение на политических рынках этих стран занимают лидеры,

опирающиеся на клиентелистские сети, а их господство обеспечивается,

прежде всего, путем «жестких» ограничений политической конкуренции со

стороны государства, которые включают и подавление оппозиции (Гельман,

2005b). В России же ключевым агентом монополии правящей группы

становится именно «партия власти», а ограничения конкуренции по

преимуществу носят «мягкий» характер из-за несправедливого проведения

выборов, то есть посредством недобросовестной конкуренции. Поиск

объяснения этих отличий требует углубленного анализа феномена «партии

власти» в России.

«Партия власти» в России: история успеха?

История успешного создания монополии «партии власти» в России

довольно хорошо описана в литературе. Первые попытки такого рода,

предпринимавшиеся на думских выборах 1993 и (в особенности) 1995 годов,

оказались явно неудачными: «партии власти» не только не добились

парламентского большинства, но и не смогли играть роль «группы вето» в

парламенте и деградировали, потерпев поражение на последующих выборах.

На думских выборах 1999 года за статус «партии власти» вели борьбу два

претендента – коалиция «Отечество – Вся Россия» (ОВР), созданная вокруг

ряда региональных лидеров, и блок «Единство», находившийся под

патронажем Кремля. Последний добился относительного успеха на выборах

(23.3% голосов против 13.3% у ОВР) и благодаря ряду маневров в Думе

добился сперва изоляции ОВР, а позднее и его «недружественного

поглощения». Созданная на базе «Единства» и ОВР центристская коалиция в

Думе 2000-2003 годов обладала большинством в 235 голосов из 450

(подробный анализ см. Лихтенштейн, 2002), а к концу 2001 года ими была

создана партия «Единая Россия» (ЕР), ставшая фаворитом думских выборов

2003 года. Успех ЕР был достигнут благодаря поддержке популярного главы

государства и использованию в пользу «партии власти» ресурсов государства

в ходе кампании. В сочетании с латентной коалиционной политикой в

одномандатных округах это привело к тому, что, получив на думских

выборах 37.8% голосов по общефедеральному округу, ЕР смогла обеспечить

в Думе «сфабрикованное сверхбольшинство», превышающее 2/3 мандатов

(Голосов, 2005).

Вместе с тем, за пределами парламентской политики роль «партии

власти» оставалась весьма ограниченной. На выборах региональных

легислатур в 2003-2004 годах ЕР смогла добиться относительных успехов

лишь там, где ее территориальные отделения являлись клиентелами

влиятельных губернаторов. На уровне правительства присутствие ЕР было

чисто символическим: хотя в кабинете М.Фрадкова трое членов

правительства (А.Жуков, С.Шойгу, А.Гордеев) входили в ЕР, но говорить о

существенном влиянии партии на курс правительства не приходится.

Напротив, «партия власти» служила в Думе проводником

правительственного курса и вынуждена была принимать на себя издержки

непопулярных реформ, подобных монетизации льготных выплат в начале

2005 года. По сути, главным ресурсом «партии власти» по-прежнему

оставался высокий уровень массовой поддержки В.Путина.

Вместе с тем, в 2000-е годы правящая группа предприняла ряд

институциональных изменений, направленных на закрепление монопольного

положения «партии власти» на российском политическом рынке. Во-первых,

были резко повышены входные барьеры на этот рынок, что сужало

возможности для появления на нем новых партий и для ведения

существующими партиями коалиционной политики по принципу

негативного консенсуса против «партии власти». Регистрация новых партий

была существенно осложнена (от них требуется наличие 50 тысяч членов и

территориальных отделений в 2/3 регионов России), создание предвыборных

блоков было запрещено, а заградительный барьер на выборах в Думу был

поднят с 5% до 7%. Во-вторых, политический рынок подвергся значительной

реструктуризации. Этому способствовали введение смешанных и/или

пропорциональных избирательных систем на выборах региональных

легислатур и пропорциональной избирательной системы на думских

выборах. В-третьих, произошедший в 2004 году отказ от прямых выборов

глав исполнительной власти регионов в сочетании с предложенным

В.Путиным порядком назначения на эти посты представителей партий,

победивших на выборах региональных легислатур, также призван усилить

позиции «партии власти» (Golosov, 2004b). На это был направлен и ряд

других мер, предпринятых в преддверии электорального цикла 2007-2008

годов – такие, как введение императивного мандата (выход депутатов из

партийных фракций в парламенте служит основанием для лишения их

думских мандатов) или использование системы электронного подсчета

голосов на выборах. Можно утверждать, что именно механизмы партийного

(а не персоналистского) господства становятся главным инструментом

обеспечения монополии правящей группы в России. Почему же именно этот

инструмент оказался постоянно востребованным российскими элитами?

Ответ на этот вопрос в значительной мере связан с той ролью, которую

«партия власти» сыграла в «войне за ельцинское наследство» конфликте

1999-2000 годов и последующем обеспечении правящей группой

«навязанного консенсуса» российских элит. Собственно, само появление

«партий власти» в качестве электоральных машин претендентов на роль

преемника Б.Ельцина в ходе думских выборов 1999 года было

институционально задано, прежде всего, электоральным расписанием.

Поскольку электоральный цикл в России был построен по схеме

counterhoneymoon elections (парламентские выборы предшествовали

президентским) (Shugart, Carey, 1992), то потенциальный победитель

думских выборов получал немалое преимущество в последующей борьбе за

президентский пост. Таким образом, именно партии были необходимы для

достижения победы любому кандидату, претендовавшему на пост преемника

Ельцина на посту президента (Лихтенштейн, 2002). Можно предположить,

что в случае обратной последовательности электорального расписания

борьба кандидатов носила бы сугубо персоналистский характер, и роль

партий в электоральном конфликте (а тем более по его завершении) была бы

близкой к нулю. Именно так, например, развивался электоральный конфликт

на выборах президента Беларуси в 1994 году: А.Лукашенко победил в «игре с

нулевой суммой», не опираясь на партии, а после своего успешного избрания

на этот пост в партиях далее не нуждался (Furman, 1999; Eke, Kuzio, 2000).

Успешное использование «Единства» в качестве инструмента думской

кампании (ОВР потерпел поражение, отказался от борьбы за пост президента

и поддержал В.Путина) создало условия для его дальнейшего успешного

использования в качестве инструмента политики Кремля и в Думе, и за ее

пределами. Сплоченное парламентское большинство было необходимо

президенту для консолидации политического режима и реализации

неолиберального политического курса (Smyth, 2002; Remington, 2003).

Именно «партия власти» смогла обеспечить достижение «навязанного

консенсуса» российских элит (Gel’man, 2003) с помощью политических (а не

только силовых) мер. Так, ЕР сыграла ключевую роль в принятии Думой в

2000-2001 годах ряда законов о реформе федеративных отношений,

существенно ограничивших автономию региональных элит (к тому же,

усилившей позиции и самой «партии власти»). Руками ЕР Кремль смог

добиться и существенного подрыва позиций левой оппозиции в Думе в

преддверии парламентских выборов 2003 года (Гельман, 2004). Вместе с тем,

ЕР обеспечила принятие Думой важных для Кремля законопроектов в

области налоговой и социальной политики, в целом направленных на

снижение участия государства в экономике, с одной стороны, и на

уменьшение социальных обязательств государства перед гражданами страны,

с другой. Во всех случаях, использование ЕР как ключевого инструмента

политики заметно снижала трансакционные издержки Кремля. В противном

случае правящей группе для сохранения единства элит пришлось бы либо

прибегать к весьма дорогостоящему индивидуальному «торгу» с отдельными

депутатами и группами специальных интересов (что грозило поставить крест

на неолиберальных реформах) (Лихтенштейн, 2003), либо прибегать к

силовому подавлению оппонентов (что заметно увеличивало издержки

контроля со стороны правящей группы). Неудивительно, что по мере того,

как Кремль все в большей мере прибегал к услугам ЕР, инвестиции в новые

проекты «партий власти» становились все менее рентабельными. Примером

тому может служить участие в думских выборах 2003 года Народной партии

Российской Федерации (НПРФ), которая (несмотря на поддержку со стороны

правящей группы) не смогла стать значимым «дублером» «партии власти».

Она получила всего лишь 0.63% голосов по общефедеральному округу, а 16

из ее 17 депутатов, прошедших в Думу по одномандатным округам, влились

во фракцию ЕР (Голосов, 2005). По сходным причинам, видимо, был

отвергнут весной 2005 года план организационного выделения в рамках ЕР

спонсируемых правящей группой правого и левого крыла. Иначе говоря,

издержки изменения стратегии правящей группы (в случаях возможного