Гиматудинов Ш.К. (ред.) Справочное руководство по проектированию разработки и эксплуатации нефтяных месторождений. Добыча нефти

Подождите немного. Документ загружается.

Эти расходы рассчитывают

по

формуле

где

Э', П', D', У —

условно-переменные затраты, зависящие

от

уровня

до-

бычи нефти

по

объекту

' (3' —

электроэнергия

по

извлечению нефти;

П' —

электроэнергия,

пар,

топливо

— в

расходах

по

сбору

и

транспортировке нефти

и

газа, перекачке

и

хранению;

D' —

реагенты

— в

расходах

по

технологиче-

ской

подготовке нефти;

У' — электроэнергия — в

расходах

по

искусственному

воздействию

на

пласт),

руб/т;

AQ —

дополнительное количество нефти

по

скважине

в

текущем

году

после проведения обработки,

т.

По

простаивающим скважинам, введенным

в

эксплуатацию благодаря

применению

обработок, наряду

с

указанными затратами добавляются

рас-

ходы, связанные

с их

текущим ремонтом.

Стоимость текущего ремонта таких скважин определяется умножением

фактического объема ремонтных работ (часов)

на

стоимость

1 ч

подземного

ремонта.

При

проведении обработок

в

простаивающих скважинах, оформленных

актом консервации, добавляются расходы

по

амортизации

их и

прочих основ-

ных средств, которые определяются

из

стоимости скважин

и

установленного

на

них

оборудования, действующих норм амортизации

и

продолжительности

эксплуатации.

Экономический

эффект

от

проведения обработок

в

соответствии

с

типо-

вой методикой экономической эффективности капитальных вложений опреде-

ляется соизмерением дополнительных капитальных вложений

на

приобрете-

ние

оборудования, необходимых

для

проведения обработки

(с

учетом

нормативного коэффициента эффективности, утвержденного

для

отрасли)

с получаемой экономией

на

эксплуатационных издержках.

Себестоимость добычи нефти

без

проведения обработки

C

1=

3/(Q

2

-AQ), (VII.

19)

где

3 —

эксплуатационные расходы

по

скважине

в

текущем

году

без

затрат

на

обработку,

руб.; Q

2

—

фактическая годовая добыча нефти

по

скважине,

т.

Эксплуатационные расходы

по

скважине определяются

в

соответствии

со статьями отчетной калькуляции предприятия, сгруппированными

по при-

знаку условно-постоянных затрат.

Себестоимость

1 т

дополнительной нефти

где

3

2

—

эксплуатационные расходы

по

извлечению дополнительной добычи

нефти

в

текущем

году,

руб; AQ —

общий прирост добычи нефти

по

скважине

за весь срок действия обработки,

т.

Затраты, связанные

с

проведением обработки,

следует

распределить

про-

порционально

приросту добычи нефти, полученному

в

текущем

и

последую-

щем

годах.

Годовой экономический эффект

от

внедрения обработок

Э=С

1

А

{

+НАА

r+-C

2

A

2

—Eh

К,

(VII.21)

где

С\ и С

2

—

себестоимости нефти

без

обработки

и с ней,

руб/т;

А

и

А

2

^

годовая добыча

без

обработок

и с ней;

ДЛ—дополнительная годовая

с об-

работками,

т; И —

специальный норматив

удельных

приведенных затрат

на

1

т

прироста нефти,

руб/т;

для

десятой

и

одиннадцатой пятилеток

Н=

=55

руб/т;

Е —

нормативный коэффициент эффективности капитальных

вло-

жений,

£=0,15;

Д/(— дополнительные капитальные вложения.

1

Определяются по соответствующим статьям отчетной

калькуляции.

311

Экономический

эффект определяется

по

каждой скважине. Экономиче-

ский

эффект

по

месторождению

в

целом определяется суммированием

ре-

зультатов

по

отдельным скважинам

с

учетом

затрат

на

неэффективные

об-

работки.

Дополнительная прибыль

АП=А

2

(Ц-С

2

)-А

1

(Ц-С

1

),

(VII.22)

где

Ц —

оптовая цена нефти предприятия

(без

налога

с

оборота)

на

нефть.

Изменение

эксплуатационных расходов

и

сводный хозрасчетный эффект

ДС=Л

2

(С

2

—С,),

(VII.23)

Эх=ДЯ—ЕАК.

(VII.24)

Окупаемость дополнительных капитальных вложений

Го„=ЛА:/ДЯ.

(VII.25)

Когда теплофизическим воздействиям подвергают нагнетательные сква-

жины,

эффект

от

обработки рассчитывают через прирост добычи нефти,

ко-

торый обеспечивается увеличением приемистости нагнетательных скважин.

Годовой экономический эффект определяют аналогично обработкам эксплуа-

тационных скважин.

Для примера определим годовой экономический эффект

от

внедрения

циклического электропрогрева скважин

с

установкой

1УЭС-1500

на

гипоте-

тическом месторождении

в

районе Урало^Поволжья

со

следующими усло-

виями:

средняя глубина скважин

1000 м,

число скважино-обработок, прихо-

дящихся

на

одну установку

в год, 50;

продолжительность одной обработки

120

ч;

годовой объем добычи нефти

из

скважины,

не

подвергнутой обработ-

ке,

1750 т, а с

обработкой

2430

т;

прирост добычи

от

обработки

680 т;

стои-

мость установки

1УЭС-1500

23 000

руб;

оптовая цена

на

нефть

на

данном

предприятии

(без

налога

с

оборота)

12

руб/т;

условно-постоянные расходы

на

одну скважину, которые определены делением суммарных условно-посто-

янных

расходов

на

число действующих нефтяных скважин, 15 003 руб/скв.

Дополнительные капитальные вложения, приходящиеся

на

одну сква-

жино-операцию,

очевидно, составят

23

000:50=460

руф.

(ДК=460 руб.).

Эксплуатационные затраты

на

обработку

и

извлечение дополнительной

нефти

из

скважины составляют:

подготовительно-заключительные работы

6,4-16+9,6=112

руб.;

здесь

6,4 —

стоимость работы бригады подземного ремонта,

руб/ч;

16 —

вре-

мя

работы бригады

на

скважине,

ч; 9,6 —

транспортные расходы,

руб;

исследование скважины

до

обработки

4,06-6-)-14,76=39

руб.,

здесь 4,06—стоимость работы бригады

по

исследованию скважины,

руб/ч;

6

—

время работы

на

сква:жине,

ч;

14,76

—

вызов бригады

и

транспортные

расходы,

руб;

монтаж

и

демонтаж оборудования установки

1УЭС-1500

8-5,84-9,6=56

руб.,

здесь 5,8

—

стоимость работы бригады

по

обслуживанию установки (вклю-

чая амортизацию установки),

руб/ч;

8 —

время работы бригады,

ч; 9,6 —

транспортные расходы,

руб.;

затраты

на

электроэнергию

(0,007-40+0,093)120=44,8

руб.,

здесь

0,007

—

стоимость электроэнергии, руб/(кВт-ч);

40

кВт

—

общая

мощ-

ность установки, которая складывается

из

мощности электронагревателя

(25

кВт) и

потерь

в

кабеле

и

наземном оборудовании

(15

кВт),

кВт;

0,093

—

312

стоимость амортизации электронагревателя (стоимость

трубчатого

электрона-

гревательного элемента 67 руб., средний срок

службы

720 ч),

руб/ч.

Всего

эксплуатационных затрат на электропрогрев по

(VII.17)

3,=112+39+56+44,8=251,8 руб.

Затраты на извлечение дополнительной нефти по

(VII.18)

3j=0,71-680=482,8 руб.;

здесь 0,71 — затраты в условно-переменных

расходах,

приходящиеся на 1 т

нефти

и зависящие от объема добычи, в том числе электроэнергия 0,14

руб/т,

расходы по искусственному воздействию на пласт (электроэнергия)

0,36

руб/т,

расходы по сбору и транспорту нефти и газа (электроэнергия,

пар,

топливо) 0,09

руб/т,

расходы по технологической подготовке нефти

(реагенты, электроэнергия) 0,12

руб/т;

680 — дополнительная добыча после

проведения обработки, т.

Всего

эксплуатационные затраты и извлечение нефти при электропрогреве

251,8+482,8=734,8 руб.

Себестоимость добычи нефти на скважине без проведения обработки по

(VII.19)

3,81750

+

15003

с

« = ——ш

=

12

-

37

ру°/

т

'

здесь 3,8 — условно ^переменные расходы на 1 т нефти по калькуляции,

руб/т;

1750 — годовой объем добычи нефти из скважины без обработки, т;

15 003 —условно-постоянные расходы на скважину без обработки, руб/скв.

Себестоимость добычи нефти при проведении обработки по

(VII.20)

3,8-1850+15003

+

734,8

С

« =

2430

~=

9

'

здесь

2430

— годовой объем добычи при проведении обработки, т.

Годовой экономический эффект определяется по (VII.21):

3=12,37-1750+55 •

680—9,2

• 2430=36 691 руб.

Дополнительная прибыль определяется по (VII.22):

ЛЛ=2430(12—9,2)—1750(12—12,37)

=6156 руб.,

здесь 12 — оптовая цена (без налога с оборота) на нефть на данном пред-

приятии,

руб/т.

Изменение

эксплуатационных расходов и сводный хозрасчетный эффект

определяются по

(VII.23)

и (VII.24):

ДС=2430(

12,37—9,2)

=7703,1 руб.,

Зх =

6156—0,15-460=6087

руб.

Окупаемость дополнительных капитальных вложений определим по

(VII.25):

Гок=460/6156=0,074.

ГЛАВА

VIII

МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИЗАБОЙНУЮ

ЗОНУ

СКВАЖИН

КИСЛОТНЫЕ

ОБРАБОТКИ ПЛАСТОВ

На

промыслах

СССР

нашли применение гидравлический разрыв пласта;

обработки органическими и неорганическими кислотами и растворителями,

а также поверхностно-активными веществами; тепловое, термохимическое и

термогазохимическое воздействия; гидропескоструйные и гидромониторные об-

работки; дренирование пластов, а также различное сочетание методов, так

называемые технологические комплексы воздействия на призабойную зону

пласта.

313

По

своему

существу

обработки призабойной зоны (ОПЗ) не

могут

He-

приводить к повышению производительности скважин. В то же время, как

правило,

эти процессы многокомпонентные, а их результативность определя-

ется суммой факторов, зависящих от свойств объекта воздействия (пласт и

скважина),

достоверности диагноза и соответствия запроектированного мето-

да и его технологии объекту. Поэтому выбор метода воздействия и техноло-

гии его осуществления должны базироваться на тщательном и многофактор-

ном

изучении причинно-следственных связей

между

объектом воздействия —

конкретной

скважиной с ее геолого-технической характеристикой и предме-

том воздействия — методом с его механизмом, технологией и регламентами

применения.

ДИАГНОСТИКА

СОСТОЯНИЯ

ПЛАСТА

В ПРИЗАБОЙНОЙ

ЗОНЕ

Диагностирование состояния пласта в призабойной зоне является опре-

деляющим началом выбора способа и технологии процесса повышения про-

изводительности осваиваемых и эксплуатируемых скважин. Практика показа-

ла, что достаточную информацию о минералогических физико-химических

свойствах породы пласта и насыщающих его флюидах, а также о гидро-

динамических характеристиках пластов и скважин позволяют получить ана-

лизы породы-шлама и термогидродинамические исследования пластов и

скважин.

Методика оценки свойств пласта

в

призабойной зоне по образцам породы

1

Отобранные из испытуемого объекта гидропескоструйным или гидромони-

торным методами образцы пород (в виде шлама) в полевых и лабораторных

условиях

исследуют

на содержание нефти, определяют минералогический

состав и пористость, а также устанавливают степень загрязненности.

На

основании накопленного опыта применения методики можно сделать

следующие основные выводы:

шлам-порода

дает

достоверную информацию об остаточной нефтенасы-

щенности,

составе породы пласта, загрязненности призабойной зоны и пори-

стости матрицы;

получаемая информация о составе породы, ее насыщенности и привнесен-

ной

взвеси необходима и достаточна при установлении целесообразности даль-

нейшего освоения объекта и разработке оптимальной рецептуры применяемого

реагента;

комплексный

анализ породы-шлама может быть выполнен силами и сред-

ствами лабораторий разведочных,

буровых

и промысловых предприятий, а для

определительных работ не требуется новое специальное оборудование;

породу из необсаженных пластов предпочтительно отбирать гидромони-

торным способом, а из обсаженных — посредством щелевого гидропескоструй-

ного вскрытия, применяя совместимую с породой и флюидами

рабочую

жидкость и технологические регламенты гидропескоструйного вскрытия.

Проведение качественных и количественных определений нефтесодержа-

ния

обусловливает целесообразность дальнейших работ по опробованию объ-

екта на нефть и газ.

При

достаточной нефтенасыщенности пород нефтесодержание устанав-

ливается визуально. Если же остаточная нефтенасыщенность мала, проводят

люминесцентно-битуминологический анализ. Метод люминесцентно-битумино-

логического анализа основан на проявлении ореолов рассеяния битуминоз-

ных веществ на породах, содержащих битум. Люминесцентно-битуминологи-

ческий

анализ целесообразен непосредственно в процессе вскрытия объекта

гидропескоструйным методом или в лабораторных условиях.

Для исследований используются серийно выпускаемые фотометры и

флюорографы.

1

Методика разработана во

ВНИИ.

314

Техника анализа сводится к нанесению капли нелюыинесцирующего хло-

роформа на

чистую

(обеспыленную) поверхность образца породы. При на-

личии

нефтепродукта в горной породе хлороформ растворяет его и начинает

люминесцировать. В зависимости от содержания нефтепродукта меняется

цвет люминесценции хлороформенного пятна. Для измерения относительной

интенсивности

люминесценции нефтепродуктов применяются фотометры,

флюорографы.

Опытным путем установлено, что растворы с большим содержанием

углеводородов характеризуются голубым и фиолетово-голубым цветами лю-

минесценции

пятна, растворы с небольшим содержанием углеводородов —

желтым и желтовато-коричневым цветами. Растворы, в которых преоблада-

ют смолы и содержатся в большом количестве асфальтены, характеризуются

черно-коричневой окраской люминесцентного пятна.

Остаточную нефтенасыщенность шлама предпочтительно оценивать ме-

тодом экстракции спирто-бензольной смесью. Экстракция осуществляется

в

аппарате Сокслета. После экстракции замеряется объем бензольной смеси

и

определяется оптическая плотность этого раствора с помощью электро-

фотоколориметра.

Концентрация

нефти в растворе определяется по заранее построенной

калибровочной кривой, и рассчитывается нефтенасыщенность во взятой на-

веске шлама. Для построения калибровочной кривой

берут

навеску нефти

5—7 г и растворяют в 100 мл спирто-бензольной смеси. Из полученного

раствора приготавливают пять-шесть растворов с известными концентрациями

и

замеряют их оптическую плотность. По полученным данным строят кривую

зависимости оптической плотности от концентрации нефти в растворе. Так

как

оптическая плотность нефтяных растворов зависит от химического соста-

ва асфальтенов, а асфальтены нефтей разных месторождений отличаются

друг

от

друга

по составу, то калибровочная кривая строится по нефти того

же месторождения и желательно того же горизонта, с которого отобрана

порода-шлам.

Остаточная нефтенасыщенность (в %)

2

^.

где А

п

— остаточная нефтенасыщенность, %; Р

п

, Ри — масса соответственно

породы и нефти, содержащейся в экстракте, г; р

с

, рн — плотность соответ-

ственно породы и нефти, г/см

3

; т — пористость породы, доли единицы.

При

изучении минералогического состава и загрязненности коллектора

проводится микроскопическое исследование шлама, которое позволяет

уста-

новить наличие и характер загрязнения в призабойной зоне скважины и ми-

нералогический состав породы.

Доставленный в лабораторию шлам разделяют на породу и загрязнение,

которые анализируют раздельно.

Кусочек породы (шлама) раскалывают и готовят препараты порошка

из

центральной части кусочка, а также из снятого с его поверхности покры-

тия.

По общим препаратам путем иммерсионного анализа и методом окраши-

вания

органическими красителями изучают минералогические составы загряз-

нения

и породы.

По

составу загрязнения и породы определяют требования к рабочему

реагенту и разрабатывают его рецептуру.

Пористость пород определяет потребные объемы рабочих жидкостей при

химическом воздействии. Значения открытой и полной пористости также

определяют по образцам породы-шлама.

Методика оценки фильтрационных сопротивлений в системе

пласт — скважина и типа дренируемого коллектора

Сущность методики' заключается в анализе процесса восстановления

давления в скважине посредством построения и обработки основной и раз-

1

Методика разработана на основе экспериментальных и аналитических исследова-

ний

Н. П. Лебединца, Р. Минчевой и П. Полларда.

315

16

/,ч

Рис.

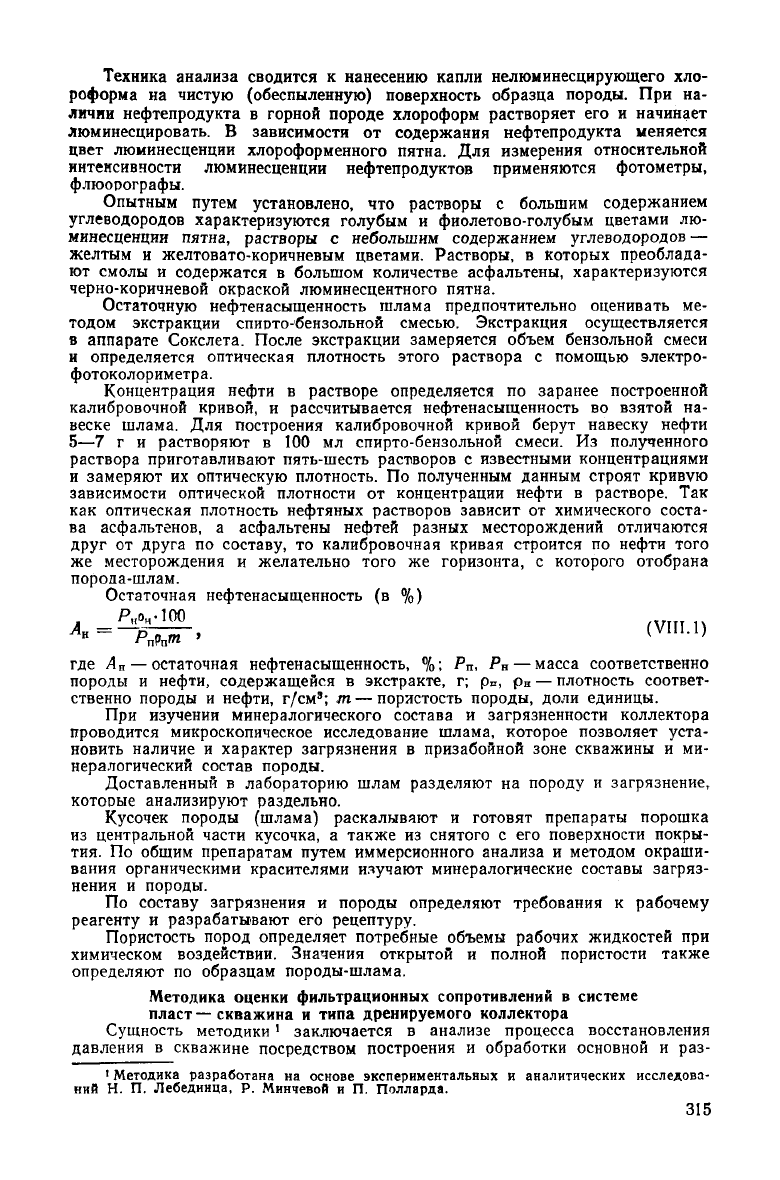

VIII.1. Графики восстановления давления скважины:

Др

— t — основная кривая; Ар' — t — экстраполированная прямая; Ар" — t— разност-

ная кривая; Ар'" — t — экстраполированная прямая конечного участка разностного гра-

фика

ностной кривых, характеризующих процесс фильтрации

во

взаимосвязанной

неоднородной системе

—

призабойная зона, трещины

и

поры.

Основная кривая восстановления давления строится

в

координатах

lgAp—t,

где lgAp—

логарифм величины приращения давления,

МПа; t —

текущее

время восстановления давления,

ч.

Для построения основной

и

разностной кривых замеренные

и

вычислен-

ные

при

расшифровке бланка скважинного манометра данные исследования

сводятся

в

таблицу

исходных

данных,

куда

вносятся значения перепадов

давления

и их

логарифмы,

соответствующие

произвольно выбранным проме-

жуткам

времени

h, t

2

t

n

.

По

значению логарифмов перепада давления

в

координатах

lgAp—t

строится основная кривая восстановления давления

(рис.

VIII.1).

Экстраполируя прямолинейный участок основной кривой восстановления

давления

до оси

ординат, находят значения логарифмов перепада давления

(lgAp',

lgAp" и т. д.),

соответствующие

точкам

Л, h и т. д.

основной

кривой.

По

разности абсолютных значений давлений,

соответствующих

точкам

ti,

t

2

и т. д., на

основной кривой

и

экстраполированной прямой определяют

зна-

316

чение логарифмов перепада давления

— lg

Др"ь

lg

Др"г

и т.

д., по

которым

в

тех же

координатах

lgAp—t

строится разностная кривая Др".

Для обработки кривой восстановления давления используют уравнение,

которое

в

общем виде

для

сложной фильтрационной системы выражается

многочленом вида:

В°* "* ~"*

(/>„

-

р

е

--

Pt

)

= Ае-*'

+

Ве-°'*

+

Се-"'*

+

...+

Ке~"

п

*

пт

'

А-~В-С-...-К)е

пт

'

.

(VIII.2>

Если фильтрационная система представляет

три

взаимосвязанные

не-

однородности (например, трещины, поры

и

призабойная

зона),

то

уравнение

(VIII.2) принимает

вид

трехчлена:

(А

-

Pt)

=

Ае-

а

>*

+

Be-

0

'* +

(А

-

Рс

-А-В)

е—*, (VIII.3)

где ро — установившееся давление после закрытия скважины;

р

с

— давление

на

забое работающей скважины;

pt —

забойное давление

в

момент

t

после

остановки скважины;

А, В,

a

it

a

2

, а

3

—

постоянные коэффициенты при условии

Рпл

>Рн.

Применительно

к

эксплуатации залежи

с

пористо-трещиноватым коллек-

тором несовершенно законченной скважиной члены уравнения (VIII.3) пред-

ставляют собой:

J[e~~

aii

— разность

между

установившимся пластовым давлением

и

давле-

нием

в

трещинах; потери давления, обусловленные перетоком жидкости

из

пористых блоков

в

трещины;

Вё~

а

^ — потери давления

при

движении жидкости

в

трещинах

до

окре-

стности скважин;

{р

0

—

Рс — А—B)e~

a>t

— потери давления при фильтрации жидкости впри-

забойной зоне (скин-эффект; эффект несовершенства заканчивания).

Значения

коэффициентов, входящих

в

уравнение (VIII.3), определяются

графоаналитическим способом:

А

численно равно абсолютному значению ординаты, отсекаемой следом

прямолинейного

участка

основной кривой

в

начале координат;

В численно равно абсолютному значению ординаты, отсекаемой следом

прямолинейного

участка

разностей кривой

в

начале координат;

ах численно равно уклону конечного

участка

основной кривой:

iglOA^-lglOA;,

г

п+1

— 'л

где

lg

ЮДр'п

и

lg

10Др'п4-1

—

ординаты

двух

произвольно выбранных точек

на

следе

конечного

участка

основной кривой;

t

n

+i

и t

n

—

абсциссы выбран-

ных точек;

П2

численно равен уклону конечного

участка

разностной кривой

и

опреде-

ляется

из

соотношения

а

г

=

} ; .

(VIII. 5)

где

lg

10Др"„

и

lg

10Др"п_и

—

ординаты точек

на

следе

конечного

участка

разностной кривой;

t

n

+i

и

t

n

—

абсциссы выбранных точек;

(h определяется аналитически

из

уравнения (VIII.3).

Коэффициенты

а

и

Oj и а

3

в

уравнении (VIII.3), характеризующем

всю систему, связаны

между

собой зависимостью

ai^o

2

^№3.

т. е. в

каждом

звене системы давление восстанавливается

в

течение своего промежутка вре-

мени,

а

поэтому

по

мере восстановления давления

в

призабойной зоне урав-

317

It 2 t 3 t 4 t

Рис.

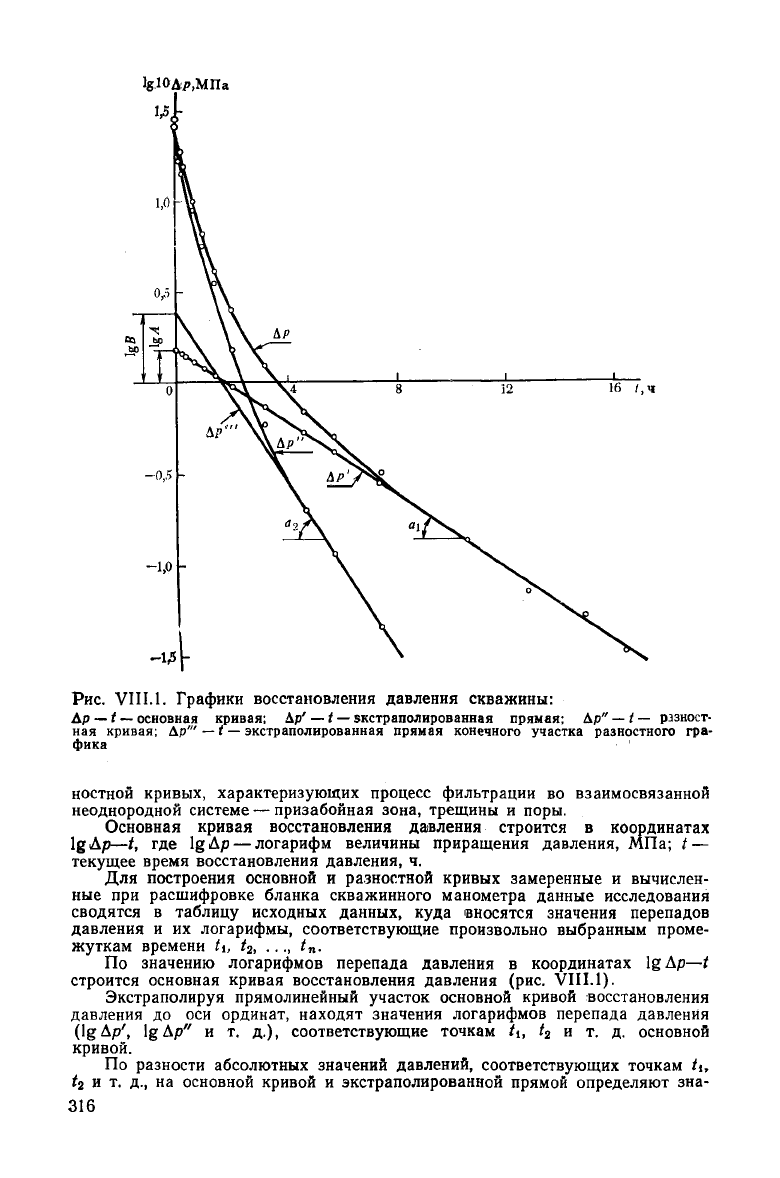

VIII.2. Типовые конфигурации графиков восстановления давления в за-

висимости от типа дренируемого коллектора:

1

— однородно-трещиноватый (а) и неоднородно-трещиноватый (б); 2 — трещиновато-по-

ристый или трещиноватый при налички скин-эффекта; 3 — трещиновато-пористый со

скин-эффектом

в призабойной зоне; 4 — трещиноватый со скин-эффектом (а) и без

скин-эффекта

(б)

a,t

нение

(VIII.3) превратится в

двучлен

(д, — Pt) = Ae

at

+Be

"".характери-

зующий восстановление давления в системе трещин и пор, а затем в одно-

член

(p

t

—pf)

= Ae~

ult

,характеризующий

фильтрацию

в

порах.

На

этом основывается определение составляющих потерь в звеньях си-

стемы, для чего в (VIII.3) подставляют замеренные и вычисленные величины,

а затем определяется численное значение каждого члена.

Значение

скин-эффекта, выражающего потери перепада давления на пре-

одоление сопротивлений в призабойной зоне и определяемое третьим членом

выражения (VIII.3), может быть положительным и отрицательным. Положи-

тельное значение скин-эффекта характеризует загрязненность призабойной

зоны,

а отрицательное — улучшение фильтрационных характеристик в приза-

бойной

зоне по сравнению с удаленной.

Тип

коллектора по данной методике определяется по конфигурациям

кривых восстановления давления в системе координат

lgAp—/

(рис. VIII.2).

Так,

для однородного коллектора характерна конфигурация кривой в ви-

де ниспадающей к оси абсцисс линии (см. рис. VIII.2, график /, кривая а).

При

карбонатных пластах такая конфигурация кривой

соответствует

дренажу

однородного трещиноватого коллектора без дополнительных сопротивлений

в

призабойной зоне. Для неоднородного трещиноватого пласта кривые вос-

становления давления

могут

представлять собой две и более прямых пере-

секающихся линий (см. рис. VIII.2, график /, кривая б).

При

дренировании трещиноватого коллектора несовершенно законченной

скважиной

основная кривая вогнута к оси абсцисс и искривлена в началь-

ном

участке. При этом разностная линия прямолинейна (см. рис. VIII.2; гра-

фик

2).

Однако необходимо учитывать, что такая конфигурация характерна и

для дренирования совершенной скважиной трещиновато-пористого коллекто-

ра. Поэтому для распознавания типа коллектора анализируются хотя бы две

последовательно снятые (интервал снятия КВД не менее 30 дней) кривые

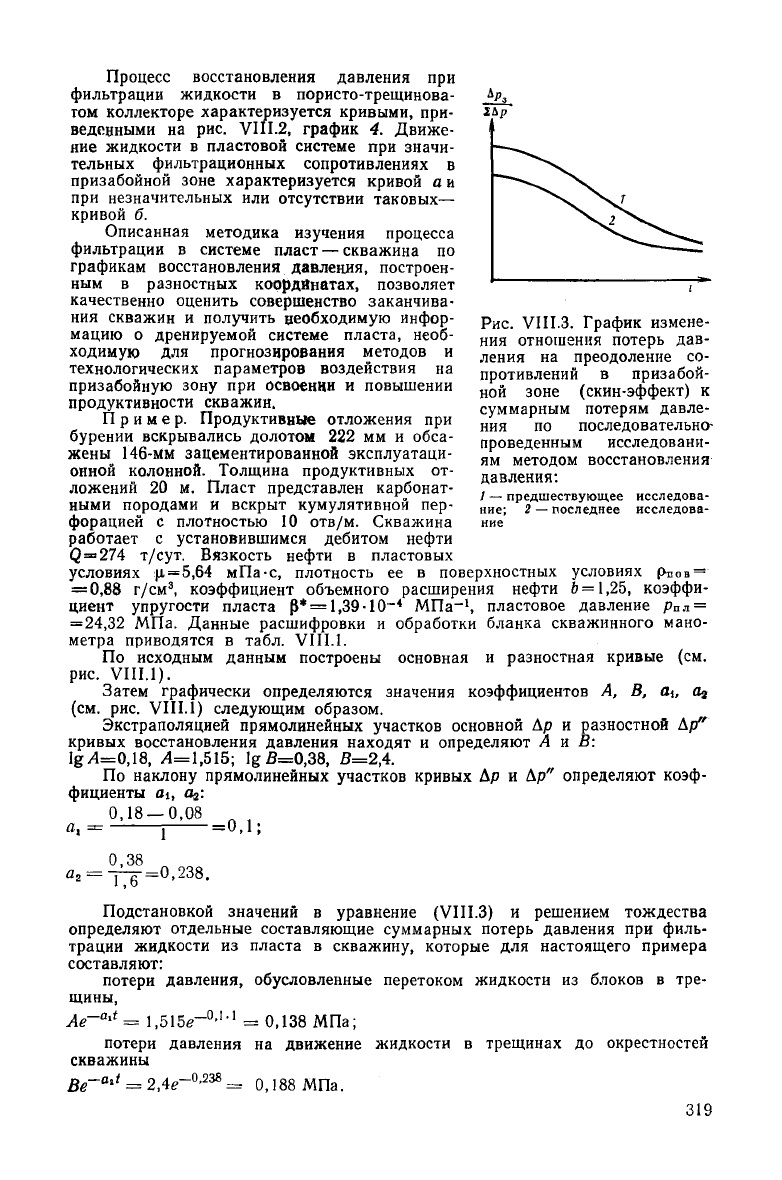

восстановления давления, по которым строится график (рис. VIII.3). На этом

графике по оси абсцисс откладывается время, а по оси ординат — отношение

потерь давления на преодоление сопротивлений в призабойной зоне к суммар-

ным

затратам давления. Признак наличия скин-эффекта — уменьшение отно-

шения

во времени, поскольку по мере дренирования призабойная зона очи-

щается от загрязнений. Если же искривление начального участка основной

кривой

обусловлено затратами энергии на движение жидкости в порах,

удель-

ный

вес потерь давления в призабойной зоне

будет

постоянным.

При

дренировании трещиновато-пористого коллектора конфигурация кри-

вых восстановления давления имеет вид, приведенный на рис. VIII.2, гра-

фик

3. О наличии скин-эффекта

свидетельствует

криволи-нейность начальных

участков основной и разностной кривых восстановления давления.

318

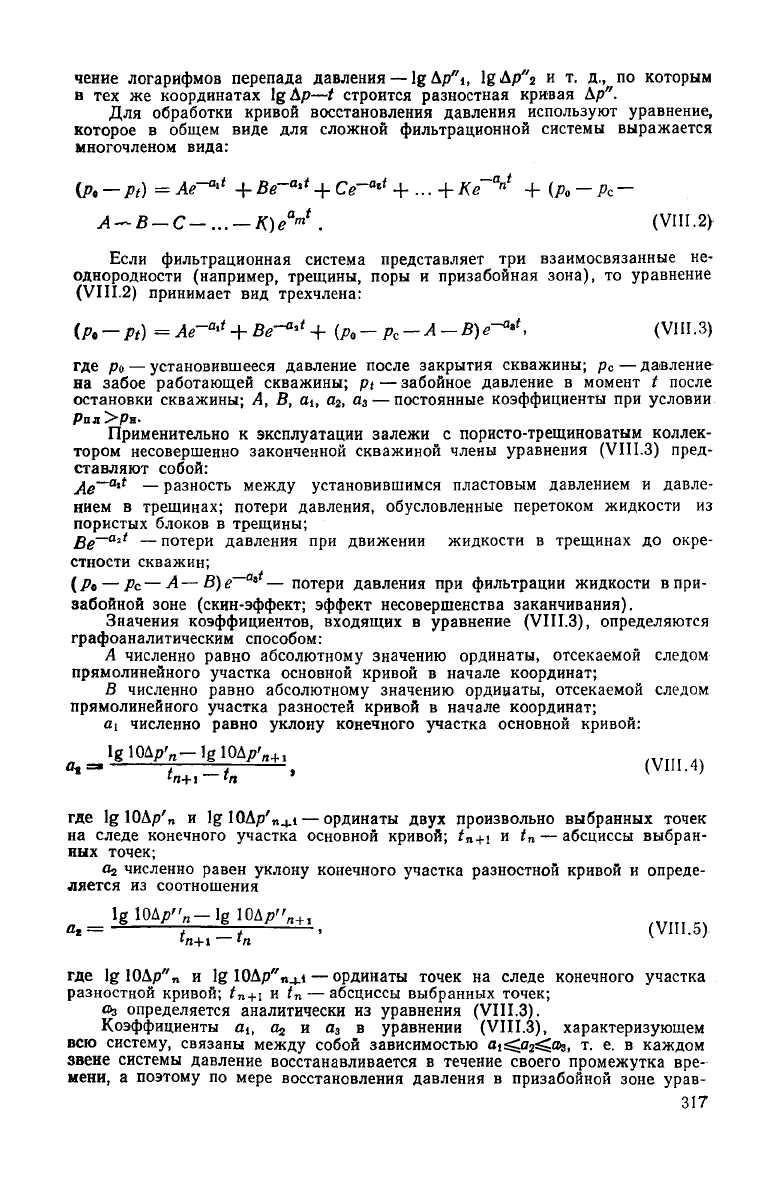

Рис.

VIII.3. График измене-

ния

отношения потерь дав-

ления

на преодоление со-

противлений в призабой-

ной

зоне (скин-эффект) к

суммарным потерям давле-

ния

по последовательно-

проведенным исследовани-

ям

методом восстановления

давления:

/ — предшествующее исследова-

ние;

2 — последнее исследова-

ние

Процесс

восстановления давления при

фильтрации жидкости в пористо-трещинова-

гом коллекторе характеризуется кривыми, при-

веденными на рис. VIII.2, график 4. Движе-

ние

жидкости в пластовой системе при значи-

тельных фильтрационных сопротивлениях в

призабойной

зоне характеризуется кривой а и

при

незначительных или отсутствии таковых—

кривой

б.

Описанная

методика изучения процесса

фильтрации в системе пласт — скважина по

графикам восстановления давления, построен-

ным

в разностных координатах, позволяет

качественно оценить совершенство заканчива-

ния

скважин и получить необходимую инфор-

мацию о дренируемой системе пласта, необ-

ходимую

Для прогнозирования методов и

технологических параметров воздействия на

призабойную зону при освоении и повышении

продуктивности скважин.

Пример.

Продуктивные отложения при

бурении вскрывались долотом 222 мм и обса-

жены

146-мм

зацементированной эксплуатаци-

онной

колонной. Толщина продуктивных от-

ложений 20 м. Пласт представлен карбонат-

ными

породами и вскрыт кумулятивной пер-

форацией

с плотностью 10 отв/м. Скважина

работает с установившимся дебитом нефти

Q=274

т/сут.

Вязкость нефти в пластовых

условиях |i=5,64 мПа-с, плотность ее в поверхностных условиях р

П

ов =

=

0,88 г/см

3

, коэффициент объемного расширения нефти 6 = 1,25,

коэффи-

циент

упругости

пласта Р* =

1,39-10~

4

МПа

-1

, пластовое давление р

П

л =

=24,32 МПа. Данные расшифровки и обработки бланка скважинного мано-

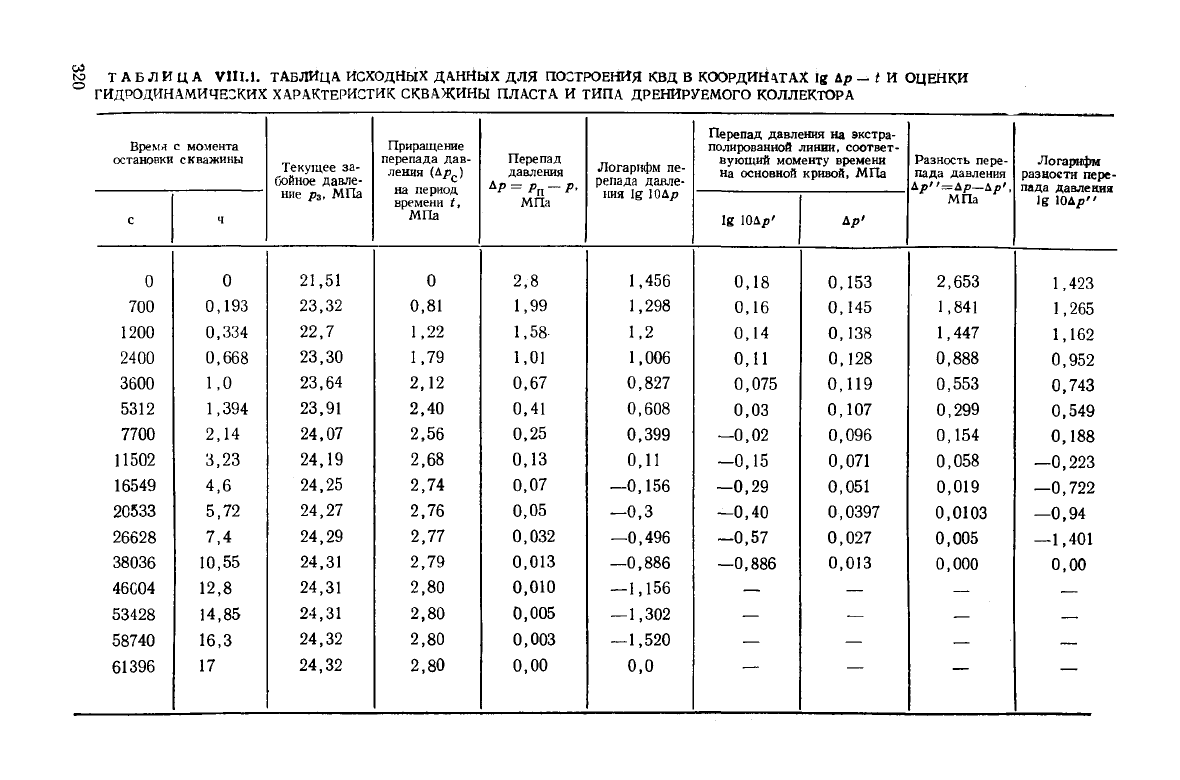

метра приводятся в табл. VIII.1.

По

исходным данным построены основная и разностная кривые (см.

рис.

VIII.1).

Затем графически определяются значения коэффициентов А, В, пи а^

(см.

рис. VIII.1) следующим образом.

Экстраполяцией

прямолинейных участков основной Ар и разностной Ар"

кривых восстановления давления находят и определяют Л и В:

1дЛ=0,18, Л=1,515; lgfi=0,38, 5=2,4.

По

наклону прямолинейных участков кривых Ар и Ар" определяют

коэф-

фициенты

Oi,

Оц

:

0,18 — 0,08

в, = j =о,1;

0,38

я

2

= -y-g-=0,238.

Подстановкой значений в уравнение (VIII.3) и решением тождества

определяют отдельные составляющие суммарных потерь давления при филь-

трации жидкости из пласта в скважину, которые для настоящего примера

составляют:

потери давления, обусловленные перетоком жидкости из блоков в тре-

щины,

Л<?-"''=

1,515<Г-°'

М

= 0,138 МПа;

потери давления на движение жидкости в трещинах до окрестностей

скважины

Ве~

а%

*

=

2,4е-°'

238

=

0,188 МПа.

319

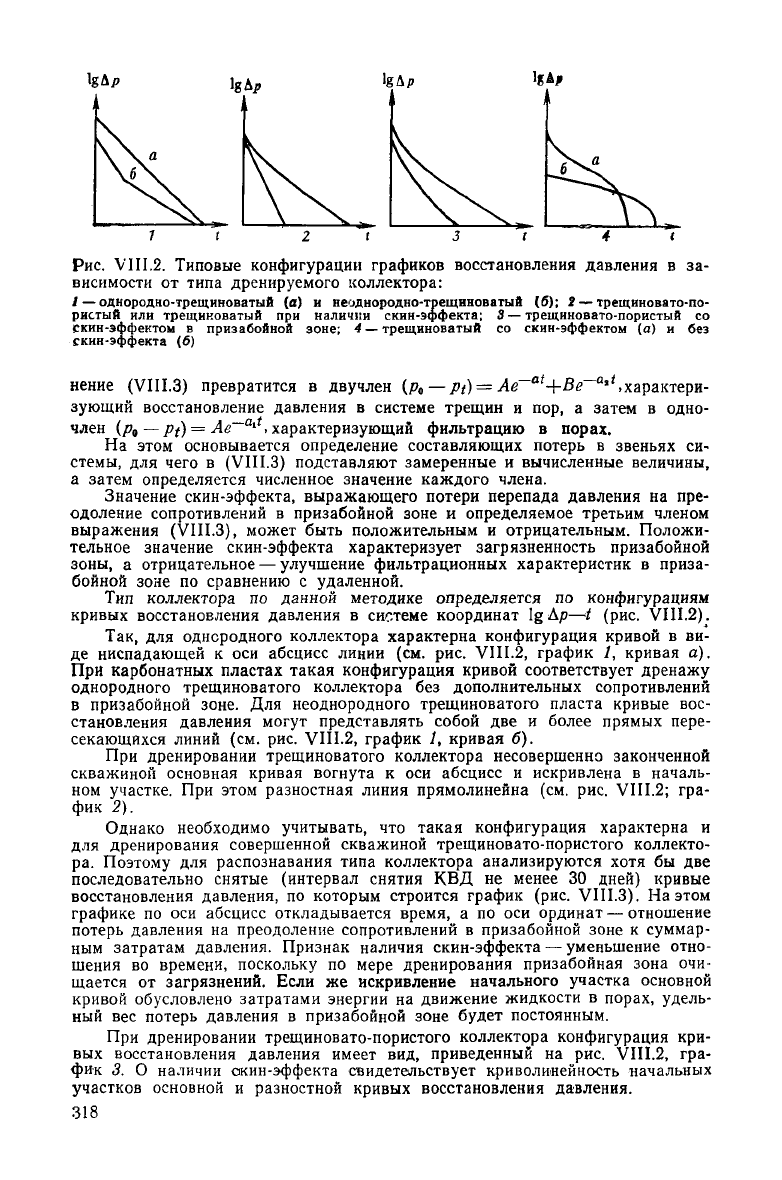

ТАБЛИЦА

VIII.!.

ТАБЛИЦА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

ДЛЯ

ПОСТРОЕНИЯ

КВД В КООРДИНАТАХ lg Ар - t И

ОЦЕНКИ

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ

Времл

остановки

с

0

700

1200

2400

3600

5312

7700

11502

16549

20533

26628

38036

46С04

53428

58740

61396

с

момента

скважины

ч

0

0,193

0,334

0,668

1,0

1,394

2,14

3,23

4,6

5,72

7,4

10,55

12,8

14,85

16,3

17

ХАРАКТЕРИСТИК

СКВАЖИНЫ ПЛАСТА

И

ТИПА ДРЕНИРУЕМОГО КОЛЛЕКТОРА

Текущее

за-

бойное

давле-

ние

р

3

, МПа

21,51

23,32

22,7

23,30

23,64

23,91

24,07

24,19

24,25

24,27

24,29

24,31

24,31

24,31

24,32

24,32

Приращение

перепада

дав-

ления

(Др

с

)

на

период

времени

г,

МПа

0

0,81

1,22

1,79

2,12

2,40

2,56

2,68

2,74

2,76

2,77

2,79

2,80

2,80

2,80

2,80

Перепад

давления

Д

Р

= Р

п

— Р.

МПа

2,8

1,99

1,58

1,01

0,67

0,41

0,25

0,13

0,07

0,05

0,032

0,013

0,010

0,005

0,003

0,00

Логарифм

пе-

репада давле-

ния

lg ЮДр

1,456

1,298

1,2

1,006

0,827

0,608

0,399

0,11

—0,156

—0,3

—0,496

—0,886

—1,156

—1,302

—1,520

0,0

Перепад

давления

на

экстра-

полированной

линии, соответ-

вующий моменту времени

на

основной кривой,

МПа

lg ЮДр'

0,18

0,16

0,14

0,11

0,075

0,03

—0,02

—0,15

—0,29

—0,40

—0,57

—0,886

—

—

—

Др'

0,153

0,145

0,138

0,128

0,119

0,107

0,096

0,071

0,051

0,0397

0,027

0,013

—

.—

—

—

Разность

пере-

пада давления

Др"=Др—Др',

МПа

2,653

1,841

1,447

0,888

0,553

0,299

0,154

0,058

0,019

0,0103

0,005

0,000

—

—

Логарифм

разности

пере-

пада

давления

lg ЮАр"

1,423

1,265

1,162

0,952

0,743

0,549

0,188

—0,223

—0,722

—0,94

—1,401

0,00

.

—