Голосов Г.В. Сфабрикованное большинство: конверсия голосов в места на думских выборах 2003 г

Подождите немного. Документ загружается.

© Некоммерческое Партнёрство «Редакция журнала ПОЛИС (Политические

Исследования)»" 2005 №1

СФАБРИКОВАННОЕ БОЛЬШИНСТВО:

КОНВЕРСИЯ ГОЛОСОВ В МЕСТА НА

ДУМСКИХ ВЫБОРАХ 2003 г.

Г.В. Голосов

Голосов Григорий Васильевич, доктор политических наук, профессор Европейского

университета в Санкт-Петербурге.

Понятие сфабрикованного большинства было введено одним из пионеров в области

изучения политических последствий избирательных систем, Д.Рэ [Rae 1967], для

отображения ситуаций, когда партия, за которую проголосовало меньше половины

избирателей, получает большинство мест в легислатуре. Как показали дальнейшие

исследования, сфабрикованное большинство — отнюдь не редкость в современной

политике. Обычно этот эффект связывают с применением плюральных и мажоритарных

избирательных систем в одномандатных или многомандатных округах [Taagepera, Shugart

1989]. Действительно, во второй половине ХХ в. он чаще всего наблюдался в

Великобритании, Индии и Канаде [Lijphart 1994: 160-162], где используются такие

избирательные системы. Смешанные связанные избирательные системы, классическим

образцом которых может служить действующая сегодня в Германии, не дают подобных

эффектов [Shugart, Wattenberg 2001]. Что касается смешанных несвязанных систем вроде

российской, то их способность к “фабрикации большинства” почти не обсуждалась в

литературе. Единственное исключение — книга Р.Мозера [Moser 2001], в которой

показано, что на думских выборах 1995 г. партийно-списочная часть избирательной

системы, вопреки теоретическим ожиданиям, дала весьма диспропорциональные

результаты. Автор объясняет это использованием 5-процентного барьера на фоне высокой

общесистемной фрагментации. Однако проблема в целом остается для Мозера

периферийной, поскольку на выборах 1995 г. ни одна из политических сил не сумела

добиться абсолютного большинства.

Думские выборы 2003 г. в России дают весьма интересный эмпирический пример

обсуждаемого феномена. В зрелых демократиях сфабрикованное большинство обычно

превышает долю голосов, полученных ведущей партией, на несколько процентных

пунктов. Между тем, если считать успех партийного списка единственным индикатором

поддержки партии в электорате (что, как будет показано ниже, при смешанной

несвязанной избирательной системе не совсем корректно), а размер фракции — итоговым

индикатором представительства, то “Единая Россия” смогла конвертировать 37,57%

голосов избирателей в 68,33% депутатских мандатов. Эта колоссальная — почти вдвое —

разница любопытна не только в теоретическом плане, но и с точки зрения политических

последствий. В данном случае, видимо, следует говорить о “сфабрикованном

сверхбольшинстве”, открывающем путь как к изменению Конституции, так и к

фактической ликвидации политической роли верхней палаты Федерального Собрания.

Цель настоящей статьи — выявить и проанализировать механизмы, породившие

указанный результат. В первой ее части будут рассмотрены механизмы, действующие в

пропорциональной части избирательной системы; во второй — собственные эффекты

системы простого большинства в одномандатных округах; в третьей —

“контаминационные”, или “интерактивные”, эффекты [см. Golosov, Yargomskaya 1999;

Herron, Nishikawa 2001; Cox, Schoppa 2002; Golosov 2003], возникающие вследствие

взаимодействия двух частей избирательной системы. При анализе последних обычно

обращают внимание на динамику электоральной поддержки в различных частях

избирательной системы, однако в предлагаемой работе они вводятся в контекст изучения

конверсии голосов в места.

В ходе исследования я опирался на данные электоральной статистики, опубликованные на

сайте ЦИК РФ (www.cikrf.ru). Информация о составе фракций была взята с сайта Госдумы

(www.duma.gov.ru). Состав фракций рассматривался по состоянию на конец января 2004 г.

[1] При анализе использовались стандартные исследовательские средства, не

нуждающиеся в технических комментариях. Единственный термин, содержание которого

следует оговорить особо, — это “рейтинг конверсии”. Он определяется как отношение

процентной доли мест, выигранных партией, к процентной доле поданных за нее голосов.

В первом приближении можно установить, например, что приведенные выше показатели

“Единой России” дают итоговый рейтинг конверсии 1,82. В дальнейшем этот показатель

будет уточнен путем более корректного выделения его составляющих.

Пропорциональная часть избирательной системы

В пропорциональной части избирательной системы на выборах депутатов

Государственной Думы в декабре 2003 г. применялась, как и ранее, избирательная

формула с простой квотой и наибольшими остатками. По сравнению с альтернативными

формулами, которые строятся, как правило, на делителях, такая система дает

относительно пропорциональные результаты [Lijphart 1986]. Принято считать, что

единственным институциональным проводником диспропорциональности в этом случае

может стать заградительный барьер, причем соответствующие эффекты возникают лишь

при условии высокого уровня общесистемной фрагментации. Чем выше барьер и

фрагментация, тем большее число голосов, поданных за не преодолевшие его партии,

перенаправляется другим участникам выборов. Необходимо отметить, что установленный

в России 5-процентный барьер не является завышенным. Это — наиболее

распространенный в современном мире уровень [Rose 2000].

Но в стране существует дополнительный институциональный канал со сходными

эффектами. Речь идет о таком уникальном для постсоветского пространства феномене,

как голосование “против всех”. Политические последствия подобного механизма до сих

пор не рассматривались, если не считать одной сугубо описательной статьи, посвященной

его происхождению [Oversloot et al. 2002]. Это и понятно: в 1995 — 2000 гг. объем

голосования “против всех” на общероссийских выборах оставался довольно скромным.

Самый высокий показатель, 4,22%, был зафиксирован на думских выборах 1993 г., однако

в 2003 г. он оказался превзойден: “против всех” проголосовали 4,70% избирателей. Тем

самым “кандидат против всех” фактически вышел на пятое место, обогнав, в частности,

“Яблоко”, СПС и Аграрную партию (АПР). Между тем с голосами, поданными “против

всех”, происходит то же самое, что и с голосами не преодолевших заградительный барьер

партий: они перераспределяются между победителями. Равным образом это касается

голосов, “похороненных” в недействительных избирательных бюллетенях. На выборах

2003 г. их доля достигла 1,56%.

Здесь нужно сделать простое, но важное в контексте настоящего анализа уточнение.

Голоса перераспределяются на основе исходных уровней поддержки, полученных каждой

из победивших партий. Рейтинг конверсии (CR) при этом приобретает следующее

математическое выражение:

CR = 100 / (100 – LV – AA – IB),

где LV, AA и IB есть процентные доли голосов, поданных за не прошедшие в Думу

партии, “против всех” и в недействительных бюллетенях. В рассматриваемом случае

рейтинг конверсии оказывается равен 1,42. Итоговая процентная доля, от которой

осуществляется распределение мест, может быть представлена как продукт умножения

доли голосов, полученных конкретной партией, на рейтинг конверсии. Стало быть, чем

выше исходный уровень поддержки, тем больше получаемый партией бонус. На выборах

2003 г. 37,57% голосов “Единой России” были конвертированы в 53,17%; 12,61% голосов

КПРФ — в 17,85%; 11,45% голосов ЛДПР — в 16,21%; 9,02% голосов блока “Родина” — в

12,77%. При этом “чистый выигрыш” ведущей партии составил 15,60%, а трех остальных

избирательных объединений — 5,24%, 4,77% и 3,75%, соответственно. Это позволило

“Единой России” получить сфабрикованное большинство по пропорциональной части

избирательной системы.

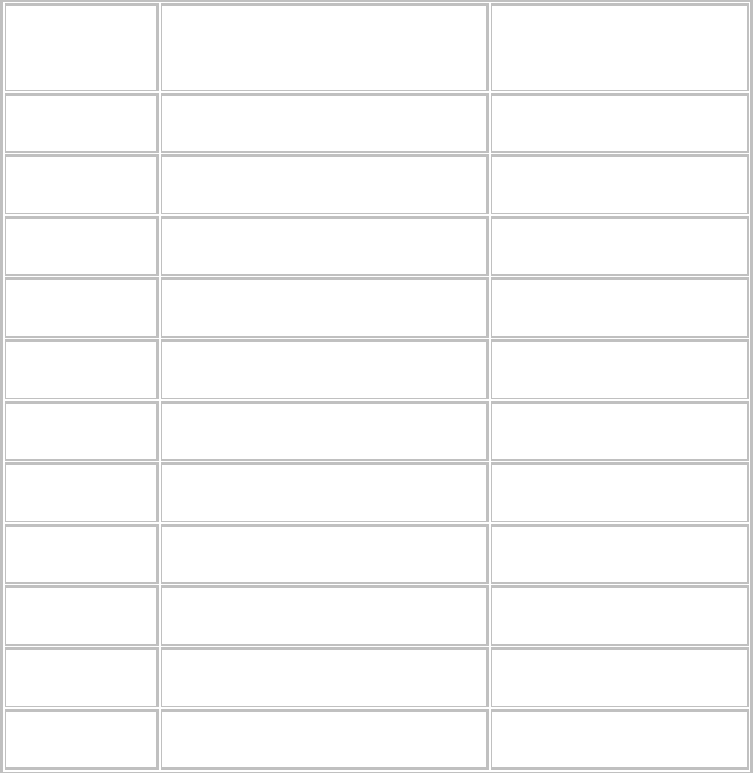

Приведенные в табл. 1 данные дают наглядное представление о том, из каких именно

источников сформировались указанные выше бонусы для каждой из партий,

преодолевших 5-процентный барьер. Выясняется, что голосование “против всех”

добавило к итоговому показателю “Единой России” 2,67%, что при квоте 0,44

эквивалентно шести местам в Думе. Еще 2,29%, т.е. более пяти мандатов, “Единая Россия”

получила в подарок от избирателей “Яблока”. В целом же только за счет выгодного

рейтинга конверсии “Единой России” достался бонус величиной примерно в 35 думских

мандатов.

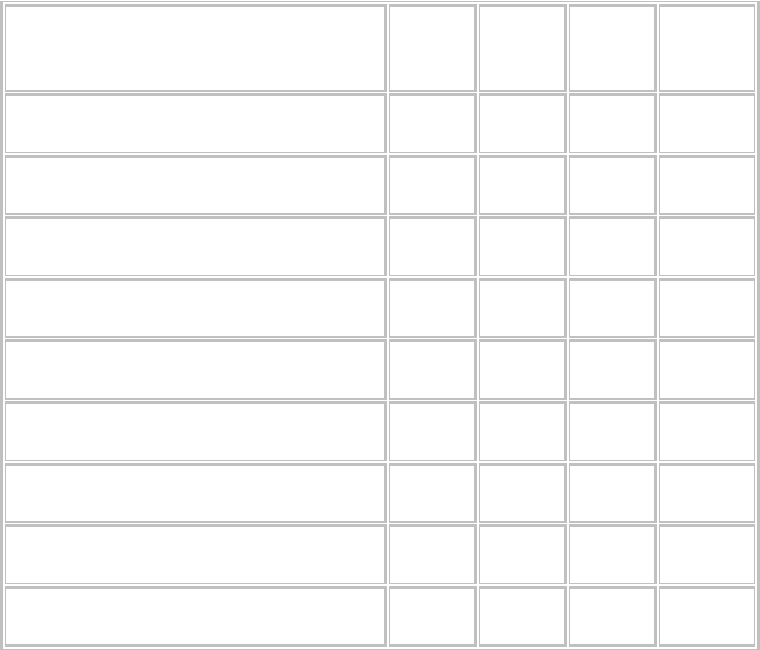

Таблица 1

Конверсия голосов в места на думских выборах 2003 г. (пропорциональная часть

избирательной системы)

Источник итогового показателя для

конверсии

“ЕР” КПРФ ЛДПР “Родина”

“ЕР” 37,57 0 0 0

КПРФ 0 12,61 0 0

ЛДПР 0 0 11,45 0

“Родина” 0 0 0 9,02

“Против всех” 2,67 0,89 0,81 0,64

Недействительные бюллетени 0,67 0,22 0,20 0,16

“Яблоко” 2,29 0,77 0,70 0,55

СПС 2,11 0,71 0,64 0,51

АПР 1,93 0,65 0,59 0,46

РПП-ПСС 1,64 0,55 0,50 0,39

ПВР-РПЖ 1,00 0,34 0,30 0,24

НПРФ 0,63 0,21 0,19 0,15

“Единение” 0,62 0,21 0,19 0,15

Другие партии 2,04 0,69 0,62 0,49

Итоговый показатель для конверсии 53,17 17,85 16,21 12,77

Количество мест 120 40 36 29

•

Описанные выше эффекты, будучи следствием особенностей избирательной системы,

носят технический характер. Но необходимо подчеркнуть, что в них присутствует и

важное политическое измерение, ибо проявляются они только на фоне сравнительно

высокой общесистемной фрагментации в электорате. “Эффективное число партий”

[Laakso, Taagepera 1979] на выборах 2003 г. достигло 5,34. По этому параметру российская

партийная система по-прежнему остается одной из наиболее фрагментированных в

Европе. Важно, однако, то, что по сравнению с европейскими аналогами (такими

относительно фрагментированными системами, как в Дании и Швейцарии) в России

непомерно большая доля голосов используется не по назначению, перераспределяясь в

пользу ведущей партии. Правда, в 2003 г. на то была специфическая причина, связанная с

поражением на выборах либеральной оппозиции. Суммарная доля голосов СПС и

“Яблока” составила 8,28%. Но 14,8% голосов ушли партиям, не принадлежащим к этой

части политического спектра. Даже поверхностный анализ показывает, что по меньшей

мере три из них — АПР, блок Российской партии пенсионеров и Партии социальной

справедливости (РПП-ПСС) и Народная партия Российской Федерации (НПРФ) — в ходе

кампании преследовали цель расколоть электорат КПРФ, причем их собственные шансы

на преодоление заградительного барьера оставались призрачными. Участие подобных

партий-“спойлеров” в отечественных избирательных кампаниях обусловлено некоторыми

фундаментальными характеристиками современной российской политической системы.

Вместо того чтобы связывать гражданское общество с государством, такие партии служат

инструментами манипулятивного воздействия государственных структур на массовое

сознание.

Одномандатная часть избирательной системы

Способность системы простого большинства в одномандатных округах давать высоко

непропорциональные результаты давно известна и подробно описана в литературе. При

этом непропорциональность результатов прямо связана с большим бонусом, который

данная система обеспечивает ведущим партиям. Считается, что в результате постепенно

происходит сокращение количественного формата партийной системы до бинарного

[Duverger 1986; Ordeshook, Shevtsova 1994]. В России подобных эффектов не наблюдается.

Дело в том, что “закон Дюверже” действует лишь в структурированных партийных

системах с легко идентифицируемыми носителями власти и оппозиции. В России же

низкий уровень развития партийной системы обуславливал весьма важную роль

независимых кандидатов на этом уровне электорального соревнования, в то время как

нестабильность “партий власти” смазывала рамки правительственной ответственности.

Специфика выборов 2003 г. заключалась в том, что на них впервые в постсоветской

России выступила правительственная партия, не только пользовавшаяся популярностью

среди избирателей, но и, что еще важнее, далеко опередившая по этому параметру

ближайших соперников. В результате ситуация в стране приблизилась не столько к

двухпартийной модели, сколько к модели с преобладающей партией.

В литературе, посвященной сравнительному анализу эффектов избирательных систем,

вопрос о возможных последствиях сочетания такого формата с системой простого

большинства в одномандатных округах почти не затрагивался. Причина в том, что

главный эмпирический референт — Индия в 1950-х — 1970-х годах — характеризовался

явным преобладанием в электорате ведущей партии, что делало собственные эффекты

избирательной системы пренебрежимо малыми. В России же ведущая партия, имея

очевидное преимущество над оппонентами, поддержкой большинства избирателей не

пользовалась. Доля сторонников ее списка составила чуть более трети электората, и это

придает анализу российских выборов 2003 г. важное теоретическое значение. Для того

чтобы провести этот анализ по достаточному массиву данных, мне пришлось подвести

агрегированные итоги выборов в одномандатных округах. Процентные доли голосов,

полученных кандидатами от каждой партии, а также процентные доли выигранных

партиями мест [2] представлены в табл. 2 [3] .

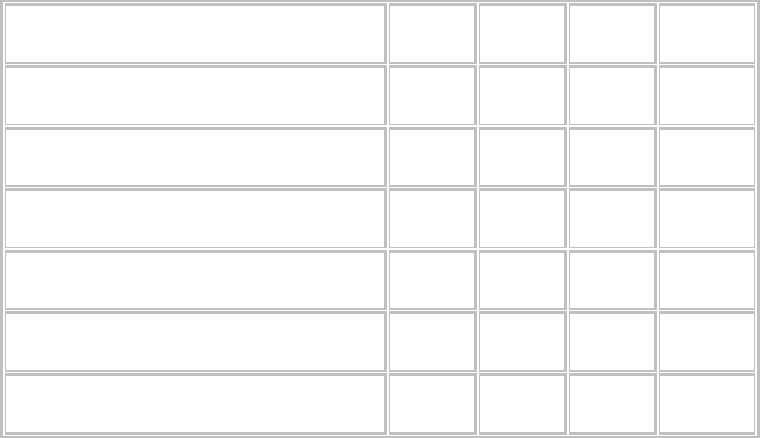

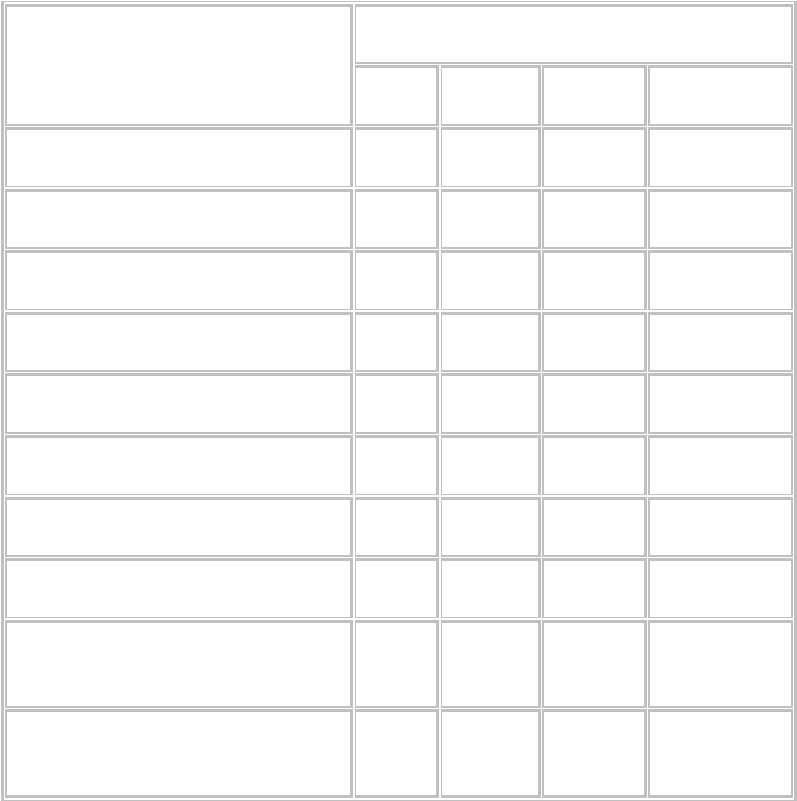

Таблица 2

Конверсия голосов в места на думских выборах 2003 г. (одномандатная часть

избирательной системы)

•

Доля голосов (в %) Доля мест (в %)

Самовыдвижение 26,39 30,18

“ЕР” 23,42 46,40

КПРФ 10,89 5,41

НПРФ 4,44 7,66

ЛДПР 3,03 0

СПС 2,93 1,35

“Родина” 2,85 3,60

ПВР-РПЖ 2,63 1,35

“Яблоко” 2,62 1,80

АПР 1,83 0,90

Другие партии 3,92 1,35

“Против всех” 12,84 0

Недействительные бюллетени 2,20 0

•

Как видно из приведенных в таблице данных, электоральный успех “Единой России” в

одномандатных округах был еще скромнее, чем по пропорциональной системе: ее

кандидаты набрали всего 23,42% голосов. Но при этом рейтинг конверсии оказался

гораздо более выгодным — 1,98. В итоге доля мест единороссов почти удвоилась по

сравнению с количеством полученных голосов, хотя и не достигла абсолютного

большинства. Для других участников условия выборов были значительно менее

выигрышными. Рейтинги конверсии превышают единицу лишь у НПРФ, “Родины” и

независимых кандидатов. Особенно плохо сложились дела у ЛДПР, кандидаты которой,

выйдя на четвертое место среди партий по общему числу полученных голосов, не

завоевали вообще ни одного места.

Попробуем разобраться, за счет каких факторов “Единая Россия” смогла так удачно

конвертировать голоса в места. Прежде всего обращает на себя внимание колоссальный,

по сравнению с пропорциональной частью выборов, уровень голосования “против всех” в

одномандатных округах. Если бы проголосовавшие “против всех” просто не пришли на

выборы, то доля голосов за каждую партию увеличилась бы в 100 / (100 - AA) раз. Но при

этом распределение мест не изменилось бы, а следовательно — соответствующим образом

уменьшился бы рейтинг конверсии для каждой партии. Означает ли это, что голосование

“против всех” в одномандатных округах не влечет за собой никаких последствий с точки

зрения распределения мест? Думается, что нет. Едва ли реалистично полагать, что если бы

в избирательном бюллетене отсутствовала подобная строка, то голосующие “против всех”

поголовно отказались бы от явки на выборы. Поскольку протестное голосование,

своеобразно институционализированной формой которого выступает голосование “против

всех”, выполняет важные экспрессивные функции в массовом электорате, оно нашло бы

иной выход. Вместе с тем крайне сомнительно, что протестные голоса были бы отданы

ведущей партии. Отсюда можно заключить, что при отсутствии голосования “против

всех” ее преимущество в электорате несколько сократилось бы. Впрочем, от протестного

голосования обычно выигрывают не крупнейшие оппозиционные партии, а маргинальные

группы [Reif, Schmitt 1980]. Поэтому выигрыш “Единой России” от наличия в

избирательном бюллетене указанной строки не мог быть слишком значительным —

вероятно, он был меньшим, чем в пропорциональной части избирательной системы.

Для объяснения колоссального бонуса, полученного ведущей партией при конверсии

голосов в места в одномандатных округах, можно привлечь объяснительную схему,

известную как “эффект метлы” (sweep effect). Имеется в виду, что все места как бы

сметаются в закрома одной партии. Этот эффект, наблюдавшийся при применении

формулы простого большинства в многомандатных округах, состоит в том, что “любая

партия, выдвигающая кандидатов организация, этническая группа и т.д., которая способна

получить простое большинство… выигрывает все или почти все оспариваемые места”

[Weaver 1984: 193]. Достигается это за счет того, что многомандатные округа устраняют

территориальные базы поддержки миноритарных партий. В одномандатных округах

такого, как правило, не происходит, и выигрыши ведущей партии в одних округах

компенсируются ее проигрышами в других. Именно поэтому обычным следствием

системы простого большинства в одномандатных округах является двухпартийный

формат, а не монополия, к которой естественным образом ведет “эффект метлы”. Однако

правомерно предположить, что при отсутствии (или размывании) территориальных баз

электоральной поддержки миноритарных партий “эффект метлы” способен проявиться и в

одномандатных округах. Действительно, в гипотетической системе с тремя партиями, где

одна контролирует 40% голосов избирателей, а две другие — по 30%, причем уровни их

поддержки абсолютно равномерно распределены по всем одномандатным округам,

ведущая партия конвертирует 40% голосов в 100% мандатов.

Анализируя с этой точки зрения случай российских выборов 2003 г., необходимо обратить

внимание на то, что при довольно скромной доле голосов, полученных “Единой Россией”,

она обгоняет ближайшую соперницу, КПРФ, более чем вдвое. Иначе говоря, одно из

условий, при которых “эффект метлы” становится возможным в одномандатных округах,

выполняется. Вторым условием служит, как явствует из сказанного выше,

территориальная равномерность поддержки основных партий. Хотя общепринятого

эмпирического индикатора по данному параметру нет [см. Golosov, Ponarin 1999], в

мононациональной перспективе вполне приемлемым представляется решение,

предложенное в свое время Р.Роузом и Д.Эрвином [Rose, Urwin 1975]. Это стандартное

отклонение от общероссийского результата, посчитанное по процентным долям голосов за

партию в региональной разбивке. Следуя одной из более поздних разработок [Ersson et al.

1985], я дополняю этот метод взвешиванием, учитывающим размер компонента. Итоговая

формула выглядит таким образом:

CV = s / VS,

где CV — коэффициент вариативности, s — стандартное отклонение, а VS —

общероссийская доля голосов. Результаты вычислений для партий, набравших более 1%

голосов, приведены в табл. 3.

Из партий, участвовавших в думских выборах 2003 г., лишь две — блок “Великая Россия

— Евразийский союз” (CV = 5,48) и “Истинные патриоты России” (CV = 1,55) —

обладали сколько-нибудь существенными территориальными базами поддержки: первая в

Ингушетии, вторая в Дагестане. Территориальная равномерность поддержки более

важных партий выглядит исключительно высокой в сравнении с большинством зрелых

демократий. Скажем, из 93 западноевропейских партий, для которых С.Эрссон с

соавторами определили средние коэффициенты вариативности по совокупности выборов

1960-х — начала 1980-х годов, только 10 имели показатели ниже 0,25 [Ersson et al. 1985:

190-203]. В России же у всех трех ведущих партий соответствующие показатели ниже

этого уровня, причем у “Единой России” коэффициент вариативности составляет всего

0,21. То есть, как выясняется, в России в 2003 г. было выполнено и второе условие,

необходимое для материализации “эффекта метлы”. Ввиду равномерности поддержки

правительственной партии и ведущих оппозиционных сил, единороссы повсеместно

получали преимущество, которое и позволило конвертировать четверть голосов в

половину мест.

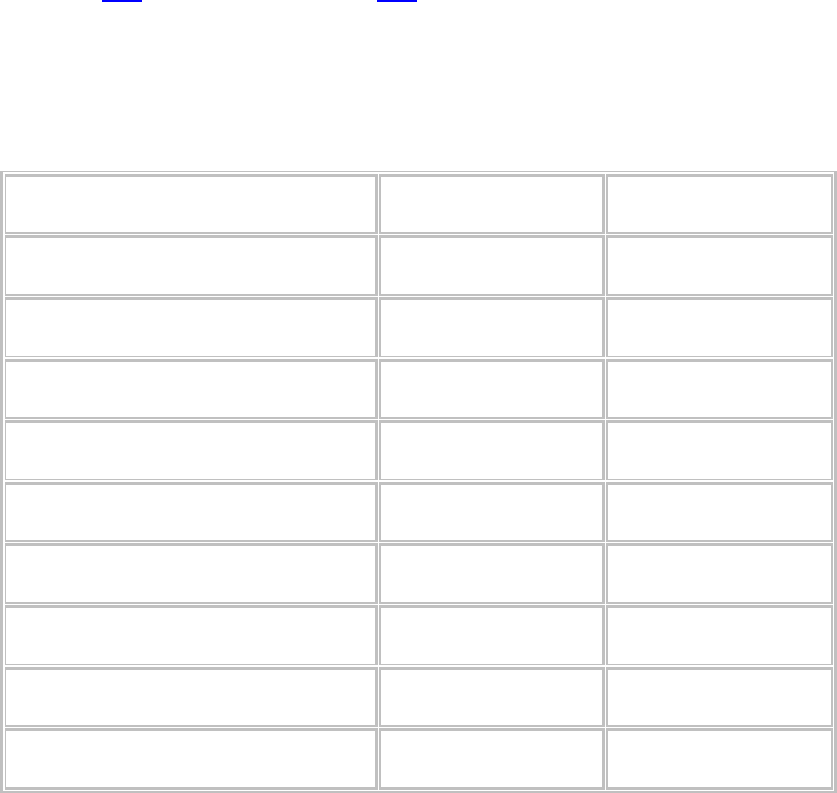

Таблица 3

Кроссрегиональная вариативность поддержки партий на выборах 2003 г.

Партия

Доля голосов за партийный

список (в %)

Коэффициент

вариативности

“ЕР” 37,57 0,21

КПРФ 12,61 0,24

ЛДПР 11,45 0,26

“Родина” 9,02 0,28

“Яблоко” 4,3 0,29

СПС 3,97 0,36

АПР 3,64 0,73

РПП-ПСС 3,09 0,32

ПВР-РПЖ 1,88 0,33

НПРФ 1,18 0,41

“Единение” 1,17 0,38

•

Отсутствие у российских партий в 2003 г. устойчивых территориальных баз поддержки

можно объяснить констелляцией нескольких обстоятельств. Во-первых, федеральный

законодатель давно прилагает усилия, направленные на устранение с российской

политической арены ростков регионализма. На это нацелена, собственно, уже такая

особенность российской избирательной системы, как проведение выборов в едином

общенациональном округе величиной в 225 мест. В подавляющем большинстве стран

пропорциональная система применяется в округах гораздо меньшей величины. Свой вклад

в “национализацию” партийных игроков внес и Закон о партиях 2001 г., фактически

ликвидировавший региональные политические организации. Во-вторых, размыванию

территориальных баз электоральной поддержки способствует колоссальная роль, которую

играют в российских избирательных кампаниях общенациональные электронные СМИ. В

данной связи следует также упомянуть массированную антикоммунистическую кампанию

2003 г., в результате которой ведущая оппозиционная партия, КПРФ, во многом растеряла

традиционную поддержку в черноземном поясе и на юге. Другими словами, “эффект

метлы” в пользу “Единой России” на выборах 2003 г. возник не случайно, но стал

продуктом комбинации долгосрочных и краткосрочных стратегий господствующей

группы.

Электоральные источники формирования фракции большинства

В ходе выборов по пропорциональной части избирательной системы “Единая Россия”

получила право на 120 думских мандатов. Еще 103 мандата были выиграны в

одномандатных округах. В сумме это дает 223 места в Думе, т.е. на одно место меньше,

чем нужно для абсолютного большинства. Но после того как избранные депутаты

распределились по фракциям, ситуация переменилась: во фракции “Единой России”

оказался 301 депутат, что обеспечило ей не только абсолютное, но и конституционное

большинство. Рейтинг конверсии составил 1,35. Изменение произошло за счет того, что к

фракции присоединились многие депутаты-одномандатники, не выдвигавшиеся “Единой

Россией” на выборах. Ниже будут рассмотрены стимулы к такому поведению народных

избранников. Для того чтобы построить анализ по адекватным эмпирическим основаниям,

я обобщил данные по составу фракций с учетом способа избрания депутатов. Результаты

представлены в табл. 4. Данные о депутатах-списочниках опущены, ибо случаев их

присоединения к фракциям не тех партий, по спискам которых они были избраны, на

раннем этапе функционирования Думы четвертого созыва не отмечено. Соответственно, в

таблице отсутствует и информация о фракции ЛДПР, в которой вообще не оказалось

одномандатников.

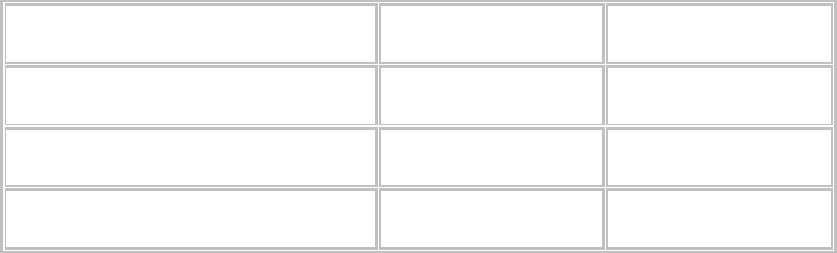

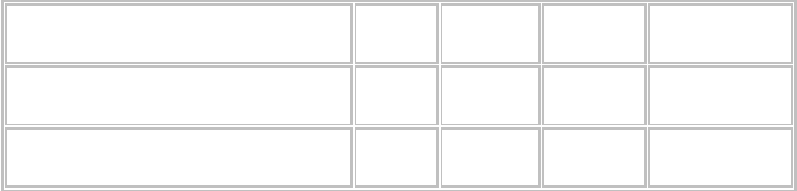

Таблица 4

Фракционное распределение депутатов-одномандатников по форме выдвижения на

выборах

Выдвинувшая партия или

объединение

Фракция

“ЕР” КПРФ “Родина” Независимые

“ЕР” 102 0 0 1

КПРФ 1 11 0 0

“Родина” 1 0 6 1

НПРФ 16 0 0 1

СПС 3 0 0 0

“Яблоко” 2 0 0 2

АПР 1 0 0 1

ПВР-РПЖ 0 0 0 3

“Великая Россия – Евразийский

союз”

0 0 0 1

“Новый курс – Автомобильная

Россия”

0 0 0 1

“Развитие предпринимательства” 0 0 0 1

Самовыдвижение 56 1 2 8

Всего 182 12 8 20

•

Как видно из таблицы, один выдвиженец “Единой России” отказался вступить в ее

фракцию, но эта потеря была с лихвой компенсирована присоединением 24

одномандатников, выдвинутых другими партиями. Наибольший приток новых членов

обеспечила “Единой России” НПРФ: лишь один из 17 депутатов, избранных от этой

партии, не вошел во фракцию большинства. Примкнули к “Единой России” и все три

депутата, баллотировавшиеся от СПС. Однако главным источником ее пополнения стали

самовыдвиженцы. Из 67 депутатов, прошедших в Думу в качестве независимых, 56

влились во фракцию ведущей партии, трое — во фракции миноритарных партий, и только

восемь остались независимыми. В политической аналитике обычно выделяются два

фактора, объясняющие такое положение вещей.

Во-первых, депутаты, избранные в Думу от не преодолевших 5-процентный барьер

партий, могли вступить в “Единую Россию” в силу идеологической близости к ней. В

первую очередь это касается НПРФ, которая в ходе избирательной кампании

позиционировала себя как левоцентристское крыло “партии власти”, всячески

подчеркивая свою лояльность президенту. Однако и СПС никогда не высказывал

серьезных возражений против экономической политики российского руководства. Коль

скоро две эти партии не смогли сформировать по итогам выборов собственных фракций,

было вполне естественно, что поддержанные ими одномандатники присоединились в

Думе к фракции большинства. Во-вторых, в рамках сложившейся с 1993 г. структуры

российского парламента существование вне фракций — крайне проигрышная позиция.

Дума является партийно-структурированной [Remington 2001], и потому независимый

депутат, даже если у него нет никаких идеологических предпочтений, а цели пребывания

в Думе связаны исключительно с обслуживанием локальных или секторальных интересов,

получает сильнейший стимул к вхождению в партийную фракцию. Поскольку же чем

крупнее фракция, тем эффективнее можно отстаивать такие интересы, большинство

одномандатников-самовыдвиженцев предпочли примкнуть к “Единой России”, а не к

другим партиям.

Несомненно, что приведенные выше соображения сыграли свою роль в разбухании

фракции “Единой России” после выборов. Но можно ли считать данное объяснение

исчерпывающим? Думается, что нет. Если подойти к ситуации с точки зрения

внутрипарламентской арифметики — а такая точка зрения является отправной для любой

рациональной интерпретации поведения законодателей, — то окажется, что

присоединение к фракции “Единой России” отнюдь не было единственно разумной

стратегией для одномандатников. Из 447 избранных депутатов 67 были

самовыдвиженцами, а 32 представляли партии, не преодолевшие 5-процентный барьер,

т.е. общее количество депутатов, не связанных с основными партиями, составляло 99. При

таком раскладе сил в парламенте гораздо более выигрышным для независимых депутатов

было бы создание депутатской группы, которая, располагая колоссальным коалиционным

потенциалом, могла бы занять в Думе ключевые позиции. Подобные группы

функционировали в Думах предыдущих созывов вплоть до создания “центристского