Карнаухов В.Н. Люминесцентный анализ клеток

Подождите немного. Документ загружается.

положении. На уровне голени и бедра разрезали кожу и оголяли мышцу. Стеклянными палочками

раздвигали мышцы бедра и обнажали седалищный или большой берцовый нерв, к которому

подводили электроды электростимулятора. Затем препаровальную камеру с животным помещали на

предметный столик микроспектрофлуориметра [105, 168] и с помощью контактного микрообъектива

производили регистрацию люминесценции (спектр или кинетика в определенной

длине волны)

участка одиночной мышечной клетки. Применение контактной оптики [199], по-видимому, особенно

необходимо при исследовании такого подвижного объекта, как скелетная [169] или гладкая [198]

мускулатура.

Другим методическим приемом, который может быть рекомендован при изучении

периодических процессов в объектах, отличающихся высокой степенью подвижности, является

метод стробоскопического микроспектрального анализа (схема которого приведена на рис.38),

отличающийся тем, что источник возбуждающего излучения поджигается только в заранее заданной

фазе периодического процесса (рис.39). Если объектом исследования является скелетная или гладкая

мышца, то поджиг источника (1) осуществляется стимулирующим импульсом электростимулятора

(4), задержанным линией задержки (5) относительно начала сокращения на требуемый интервал

времени. Если же объект обладает способностью к поддержанию автоколебательного

режима

(сердце), то вместо стимулятора (4) используется усилитель биопотенциалов, управляющий

источником (I) через ту же линию задержки (5).

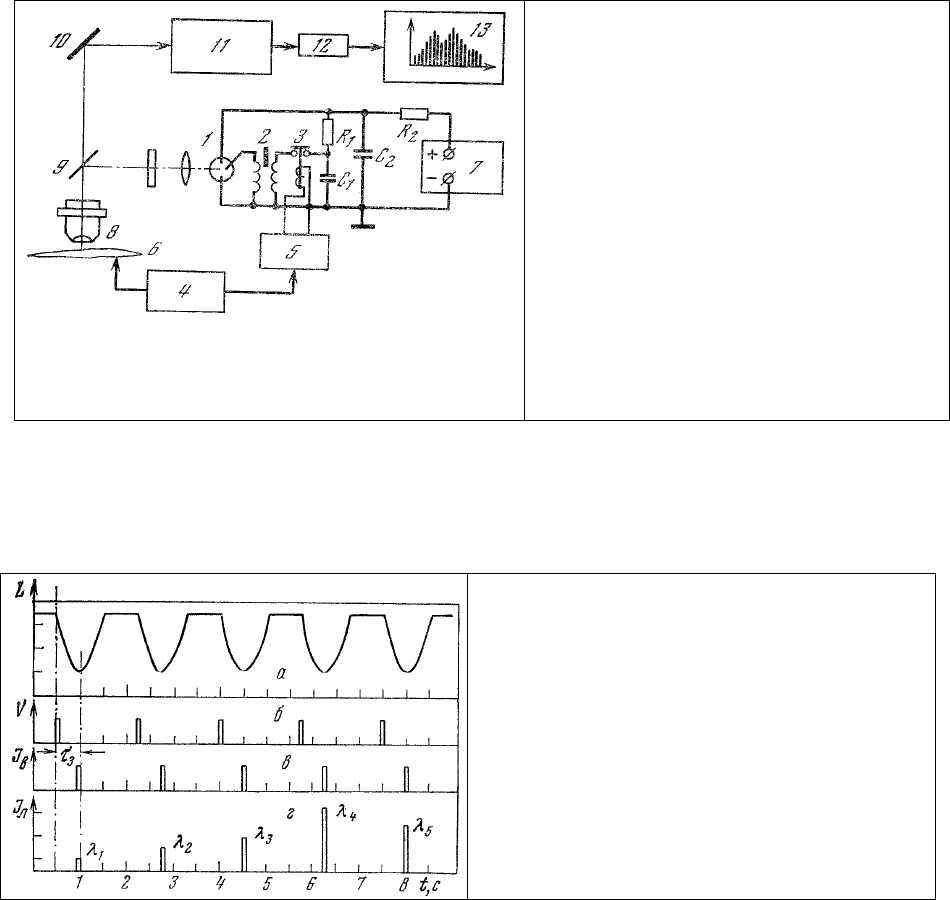

Рис. 38. Блок-схема стробоскопического

микроспектрофлуориметра.

1 – ртутная дуговая лампа ДРШ-250 (НВО-50);

2 – поджигающий высоковольтный

трансформатор;

3 – управляемый контакт;

4 – электростимулятор (или усилитель

биопотенциала);

5 – линия задержки;

6 – мышца;

7 – источник питания;

8 – микрообъектив;

9 – интерференционная светоделительная

пластинка;

10 – зеркало;

11 – монохроматор;

12 – фотоумножитель;

13 – регистрирующее устройство.

При включенной развертке монохроматора (11) на самописце или осциллографе с памятью

(13) регистрируется последовательность импульсов, огибающая которой представляет собой спектр

люминесценции объекта в выбранной фазе сокращения. При этом момент измерения соответствует

вполне определенному геометрическому положению объекта, что устраняет погрешности, связанные

Рис. 39. Фазовые соотношения между

сокращением мышцы (а), стимулирующим

импульсом (б), световым импульсом

возбуждающего излучения (в) и импульсом

люминесценции мышечной клетки (г).

с его перемещением в плоскости фокусировки. В качестве примера регистрируемых таким

образом данных на рис.40 приведен спектр люминесценции мышечной клетки в фазе максимального

сокращения.

Иногда, в особенности при изучении клеток и тканей теплокровных животных, возникают

опасения, что поглощение гемоглобином крови люминесцентного излучения клеток может

затруднить трактовку получаемых результатов. При использовании

микрофлуориметрической

техники (измерения кинетики люминесценции в одной или нескольких длинах волн) эти опасения

являются в достаточной степени основательными. Применение же спектральной техники позволяет

не только избавиться от помех, создаваемых гемоглобином крови, но и извлечь из них

дополнительную полезную информацию.

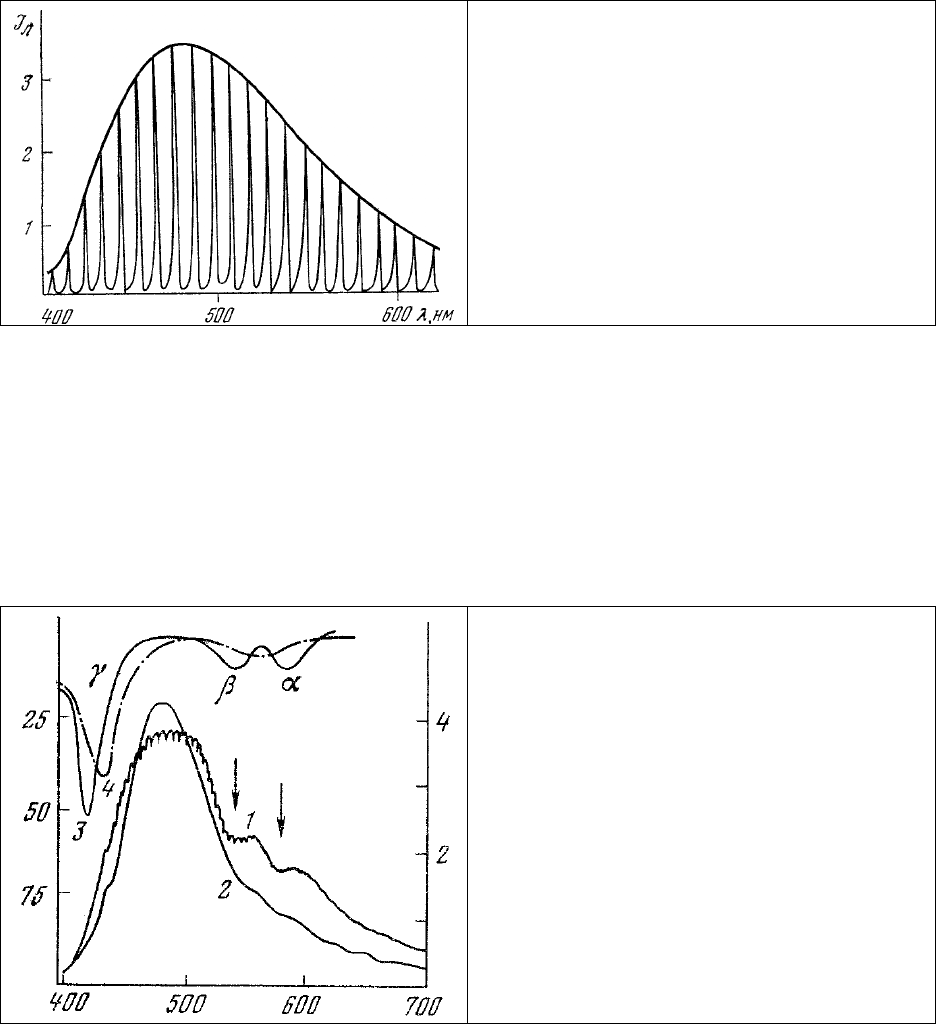

Рис. 40. Спектр люминесценции одиночной

мышечной клетки лягушки,

зарегистрированный в стробоскопическом

режиме.

Длина волны 365 нм.

Возможности и особенности такого подхода могут быть проиллюстрированы на примере изучения

спектров люминесценции ткани коры головного мозга живых крыс [197]. Регистрируемый при этом

спектр люминесценции участка нервной ткани (20×100 мкм) (рис.41, 1) отличается от спектра

люминесценции среза коры головного мозга крысы [200, 201] двумя особенностями, связанными с

присутствием гемоглобина крови. Пульсация капилляров мозга

приводит к появлению

периодических импульсов на кривой спектра люминесценции нервной ткани, составляющих 2—5%

от общей интенсивности люминесценции. Такие пульсации не только не мешают анализу спектра

люминесценции, но и позволяют постоянно контролировать в процессе эксперимента количество

крови, циркулирующей через излучаемый участок мозга.

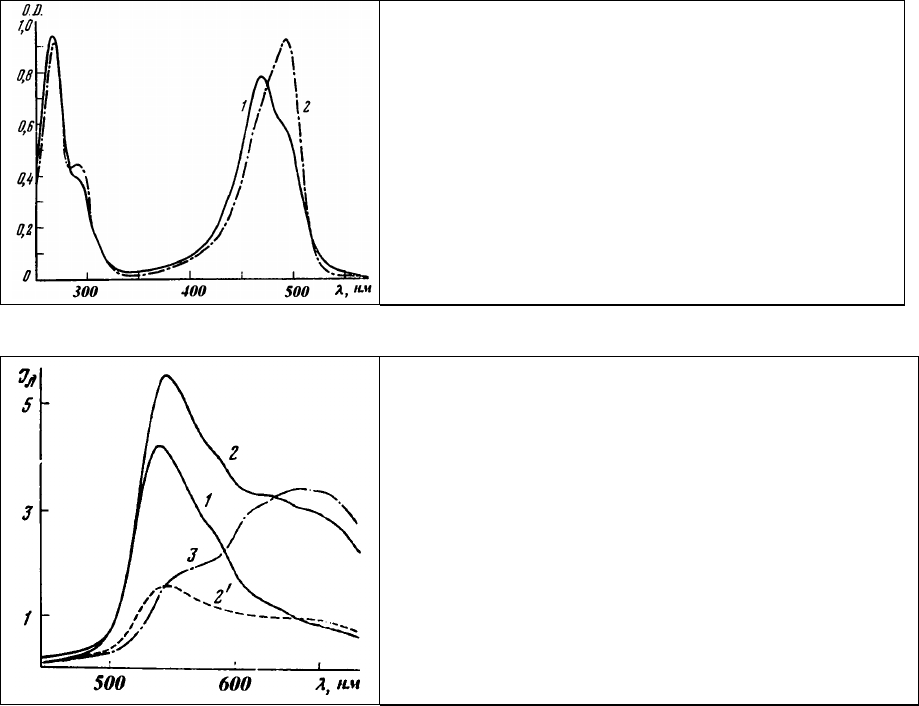

Рис. 41. Спектры люминесценции участка

(20×100 мкм) коры головного мозга крысы до

(1) и после (2) гибели животного. По оси

ординат справа – интенсивность

люминесценции в отн. ед, слева –

интенсивность поглощения в %; по оси

абсцисс – длина волны в нм. Длина волны

возбуждения 365 нм. Для сравнения

приведены спектры поглощения

оксигенированного (3) и деоксигенированного

(4) гемоглобина.

Второй особенностью этого спектра является наложение полос поглощения гемоглобина

(показано стрелками) на спектры люминесценции ткани. Поскольку спектры поглощения

гемоглобина крови как в оксигенированном, так и в деоксигенированном состояниях хорошо

известны (рис.41), это наложение полос поглощения гемоглобина не только не создает

непреодолимых трудностей при анализе спектров люминесценции, но и позволяет постоянно

контролировать в процессе эксперимента качество (степень насыщения кислородом) крови,

циркулирующей в излучаемом участке мозга.

Спектр люминесценции нервной ткани живой крысы (рис.41, 1) свидетельствует о

нормальном сердцебиении животного и о том, что пульсирующая в капиллярах исследуемого участка

мозга кровь содержит в основном оксигемоглобин, α- и β-полосы поглощения которого образуют два

минимума в спектре люминесценции при 580 и 540 нм соответственно. Коротковолновая полоса

поглощения оксигемоглобина оказывает малое влияние на спектр люминесценции ткани (рис.41, 1), а

сам этот спектр имеет характерную форму с примерно одинаковой интенсивностью как в области

восстановленных пиридиннуклеотидов (460-480 нм), так и в области окисленных флавопротеинов

(520-530 нм).

Остановка кровообращения при гибели животного приводит к прекращению пульсации

интенсивности на кривой спектра люминесценции (рис.41, 2) и исчезновению минимумов в области

580 и 540 нм, что свидетельствует о переходе гемоглобина в изучаемом участке ткани в

деоксигенированное состояние. Этот переход сопровождается заменой α- и β-полос в спектре

поглощения гемоглобина на одну более

широкую полосу с максимумом 560 нм (рис.41, 3, 4). О том

же свидетельствует и сужение спектра люминесценции (рис.41, 2) в области 430—450 нм, так как это

сужение обусловлено поглощением люминесценции пиридиннуклеотидов полосой гемоглобина,

смещающейся при деоксигенации в 430 нм. Прекращение кровоснабжения и деоксигенация

гемоглобина крови приводит к развитию тканевой гипоксии исследуемого участка мозга, что

сопровождается увеличением интенсивности люминесценции восстановленных пиридиннуклеотидов

в 470 нм и уменьшением интенсивности люминесценции окисленных флавопротеинов в 520 нм

(рис.41, 2).

Глава 3. Люминесцентные красители. 1. Изучение

внутриклеточного обмена веществ

Люминесцентные красители-метки являются весьма тонким и чувствительным инструментом

исследования и, как всякий инструмент такого типа, требуют тщательного определения времени,

места и условий их применения. В особенности это справедливо в случае использования

люминесцентных меток для изучения столь сложного многокомпонентного объекта, как клетка. В

руках вдумчивого и осторожного исследователя метод, разработанный

им для решения конкретной

задачи применительно к определенному объекту, дает обычно ценные и надежные результаты.

Однако в дальнейшем недостаточно критическое копирование этого метода для решения иных задач

на других объектах приводит зачастую к противоречиям. В результате возникают сомнения

относительно самого метода и достоверности полученных ранее с его помощью данных. По-

видимому

, было бы правильным (для люминесцентных красителей) рассматривать в основном

общую идею метода, его суть. Конкретный же рецепт-пропись должен разрабатываться заново на

основе общей идеи применительно к конкретной задаче и объекту исследования.

Поэтому в данной главе (а также и в следующей) на примере некоторых, достаточно

произвольно выбранных задач рассматриваются общие

соображения и те методические приемы,

которые позволяют экспериментатору, владеющему соответствующей техникой, самому обосновать

и выбрать конкретные условия применения этих общих соображений для решения стоящих перед

ним задач. Имея в виду изложенное во введении относительно методов люминесцентного

определения концентрации веществ в клетке, в данной главе будут рассмотрены только примеры

определения соотношений концентрации

по двух- и трехволновым методам, так как одноволновые

методы широко применяются и подробно описаны в литературе [36, 37, 41, 44, 45].

3.1. Двухволновые методы определения соотношения

концентрации нуклеиновых кислот

Рассмотрение удобно начать с хорошо известного и подробно описанного метода с

использованием метахроматического люминесцентного красителя - акридинового оранжевого, так

как двухволновая регистрация применялась именно для этого случая [202-206].

АКРИДИНОВЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ

Хлоргидрат 3,6-бидиметиламиноакридина

Препарат отечественного производства

Представляет собой соль с хлористым цинком.

C

17

H

20

N

3

Cl + ZnCl

2

м.в. 301,83 + 136,29

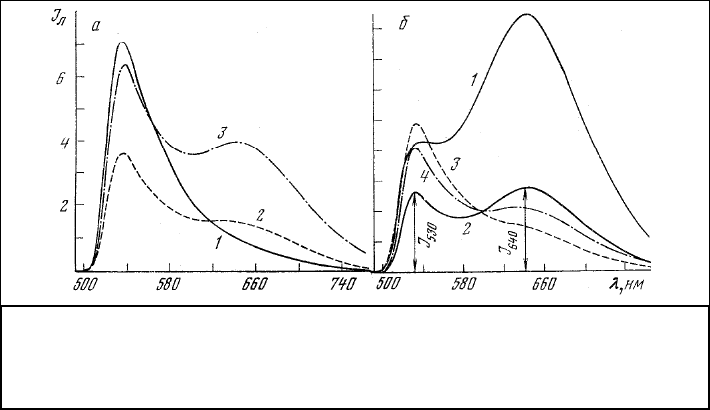

Характерной особенностью акридинового оранжевого, спектр поглощения которого приведен

на рис. 42, является его способность существовать в растворе как в мономерной, так и в димерной

форме. Максимум люминесценции мономеров лежит в зеленой области спектра (530 нм), в то время

как димерная форма характеризуется красной люминесценцией с максимумом излучения 640 нм

(рис. 43).

Соотношение концентраций мономеров и димеров зависит от концентрации красителя в

растворе.

Рис. 42. Спектр поглощения акридинового

оранжевого в концентрации 10

-4

(1) и 2⋅10

-6

г/мл (2).

Рис. 43. Спектры поглощения люминесценции

акридинового оранжевого. Концентрации раствора: 1

– 1:30000; 2,2’ – 1:10000; 3 – 1:1000. Чувствительность

прибора при записи кривых 2’ и 3 уменьшена в 4 раза.

Длина волны возбуждения 365 нм.

Подробные исследования акридинового оранжевого [207-209] позволили установить [210],

что мономерная форма, существующая в сильно разбавленных растворах, характеризуется

следующими оптическими свойствами: максимум поглощения 494 нм, максимум люминесценции

530 нм, время жизни возбужденного состояния τ = 2⋅10

-9

с. В концентрированных растворах

акридиновый оранжевый существует в димерной форме с иными оптическими характеристиками:

максимум поглощения 465 нм, максимум люминесценции 640 нм, время жизни возбужденного

состояния τ = 20 ⋅ 10

-9

с.

При обработке акридиновым оранжевым гистологических препаратов возникает красная и

зеленая люминесценция различных клеточных структур. Эта метахроматичность люминесценции

акридинового оранжевого на гистологических препаратах была впервые обнаружена независимо

Штруггером [211-213] и Букачем и Хайтингером [214]. Позднее, экспериментами in vitro

в работах

М.Н. Мейселя [215] и М.Н. Мейселя и В.Б. Корчагина [216] было показано, что зеленая

люминесценция характерна для комплекса акридинового оранжевого с ДНК, в то время как красная -

для комплекса с РНК.

Эти работы послужили основанием к широкому использованию акридинового оранжевого для

определения соотношения ДНК и РНК в клетке

по соотношению интенсивностей люминесценции в

зеленой и красной областях спектра соответственно. Хотя для большинства случаев на практике

получаемые таким образом данные в достаточной мере точно отражают суть дела, при строгом

рассмотрении это утверждение оказывается некорректным.

В действительности зеленая люминесценция (530 нм) характерна для комплексов мономеров

с двухспиральной нуклеиновой кислотой (ДНК, двухспиральная

РНК некоторых вирусов и

двухспиральные участки клеточной РНК), в то время как красная (640 нм) - обязана своим

происхождением комплексам димеров с односпиральными нуклеиновыми кислотами (РНК,

односпиральные ДНК некоторых вирусов и бактериофагов, деполимеризованная ДНК) [203, 217-

221].

В ряде случаев оказывается невозможным пренебречь вкладом односпиральных ДНК и

двухспиральных РНК и правильнее рассматривать соотношение зеленой и

красной компонент

спектра люминесценции как параметр, определяющий соотношение двух- и односпиральных

нуклеиновых кислот соответственно.

Вопрос интерпретации решается относительно легко, если объектом исследования служит

одна из нуклеиновых кислот, например ДНК in vitro [205, 207 - 220] или локализованная в

хромосомах [203]. В этом случае результаты естественно интерпретируются в терминах

упорядоченности вторичной структуры и определяется соотношение односпиральных и

двухспиральных участков в изучаемой молекуле.

Примером такого подхода является фундаментальная работа Риглера

[203], в которой степень

спирализации ДНК определялась по спектрам люминесценции отдельных клеток и их частей. В

качестве показателя степени упорядоченности вторичной структуры ДНК автором использовался

коэффициент α, представляющий собой отношение интенсивностей красной (димерной 590 нм [не

корректировано на спектральную чувствительность прибора]) и зеленой (мономерной 530 нм)

люминесценции акридинового оранжевого α = I

590

/ I

530

.

Другим примером применения двухволнового метода может служить определение

биспиральной ДНК в смеси с денатурированной по люминесценции комплекса с акридиновым

оранжевым in vitro [205]. В этом случае идея двухволнового метода была осуществлена с помощью

специального двухволнового микрофлуориметра, использующего интерференционную пластинку для

разделения зеленой (530 - 550 нм) и красной (630-650 нм) люминесценции по двум каналам

регистрации. Авторы

отмечают более высокую чувствительность двухволнового метода [205] по

сравнению с одноволновым [204].

В общем случае при исследовании одиночных клеток и их групп вопрос об интерпретации

наблюдаемого соотношения зеленой и красной люминесценции становится сложным и должен

решаться исследователем применительно к конкретному объекту изучения и поставленной задаче. К

рассмотрению возникающих при этом трудностей имеет смысл

обратиться несколько позже,

предварительно обсудив некоторые вопросы методики окраски препаратов. При этом весьма важно

соблюсти ряд условий обработки препарата красителем, такие, как рН, ионная сила, время окраски,

концентрация флуорохрома и т.д. Вопросы технологии окрашивания подробно рассмотрены в

исчерпывающих монографиях Риглера [203] и А. В. Зеленина [36, 221].

При обработке фиксированных клеток акридиновым

оранжевым в определенных условиях в

интервале рН = 4-5 возникает двухцветная люминесцентная окраска (рис. 44), обязанная своим

происхождением, в основном, комплексам мономеров с двухспиральными (полоса излучения в

зеленой области спектра с максимумом 530 нм) и димеров с односпиральными (полоса излучения в

красной области спектра с максимумом 640 нм) нуклеиновыми кислотами [203]. Помимо

двухспиральных нуклеиновых кислот комплексы с

мономерами (максимум излучения 530 нм) могут

образовывать и белки. Однако при рН окрашивающего раствора, равном 4-4,6, вклад комплексов

мономеров акридинового оранжевого с белками в общую интенсивность люминесценции клетки в

длине волны 530 нм пренебрежимо мал. В частности, по данным Риглера [203], при рН 4,1 98%

акридинового оранжевого связывается с нуклеиновыми кислотами и только 2% - с белками.

Рис. 44. Спектры люминесценции окрашенных акридиновым

оранжевым клеток крови и костного мозга здорового человека.

а – нейтрофилы: сегментоядерный (1), палочкоядерный (2), юный (3); б

– лимфоциты (1-3) и моноцит (4). Длина волны возбуждения 465 нм.

В свою очередь, димеры акридинового оранжевого могут образовывать комплексы не только с

односпиральными нуклеиновыми кислотами (максимум излучения 640 нм), но и с

мукополисахаридами. Однако для клеток, не содержащих мукополисахаридов в цитоплазме, а тем

более для ядер клеток вкладом комплексов димеров с мукополисахаридами в общую интенсивность

полосы люминесценции с максимумом 640 нм можно

пренебречь, хотя, по-видимому, целесообразно

при этом убедиться в отсутствии в изучаемой клетке мукополисахаридов, например, окрашивая

препарат акридиновым оранжевым при рН 2, когда комплексы димеров могут образовываться только

с мукополисахаридами в случае их присутствия в клетке [36].

Необходимо отметить, однако, что существует несколько прописей-рецептов обработки

препарата акридиновым оранжевым, значительно различающихся между собой [36]. Некритическое

использование методики, дававшей хорошие результаты на объекте, для которого она была

разработана, может привести к серьезным ошибкам, что можно видеть на примере определения таких

достаточно простых

параметров реакции, как концентрация красителя и время обработки им

препарата.

Действительно, по-видимому, у каждого, кто начинает применять акридиновый оранжевый

для окраски фиксированных препаратов, возникает ощущение некоторой неуверенности в

результатах ввиду того, что неясно, как определить наиболее подходящую концентрацию красителя и

время окрашивания с тем, чтобы соотношение зеленой и красной

люминесценции соответствовало

соотношению двух- (ДНК) и односпиральных (РНК) нуклеиновых кислот в изучаемом препарате.

Варьируя время и концентрацию, нетрудно получить «недокрашенный» препарат почти без

красной люминесценции или, наоборот, «перекрасить» препарат так, что зеленая люминесценция

оказывается почти незаметной на фоне красной люминесценции препарата. Даже в том случае, когда

получена метахроматическая окраска, остаются сомнения

в том, что препарат не перекрашен.

Конечно, длительный опыт работы может помочь решить этот вопрос при визуальном

наблюдении препарата [36], однако и в этом случае предпочтительнее иметь какой-то более

объективный метод оценки. По-видимому, такой способ может быть найден при рассмотрении

спектров люминесценции окрашиваемых препаратов.

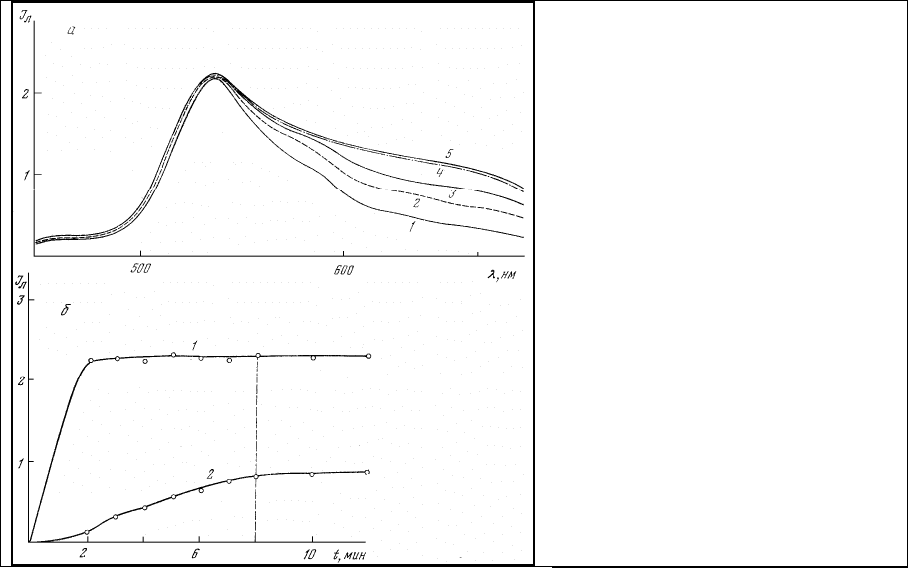

Если, например, воспользоваться раствором акридинового

оранжевого в разведении 1:30000

(рН 4, 6, цитрат-фосфатный буфер) для окрашивания срезов мозга крыс (фиксация по Карнуа, заливка

в парафин), то в зависимости от времени окрашивания спектр люминесценции определенного

участка препарата будет меняться, как это показано на рис. 45, а. Кривая интенсивности

люминесценции в зеленой (530 нм) и красной (640 нм) областях спектра (рис. 45, б

, 1, 2) выходит на

плато после 8-7,5 мин окрашивания. Увеличение длительности окрашивания (более 8 мин) не

приводит к существенным изменениям интенсивности люминесценции в обеих длинах волн. Из

рассмотрения рис. 45, а, б можно сделать вывод, что для изучаемых срезов головного мозга крыс

оптимальное время окрашивания составляет примерно 8—10 мин при разведении акридинового

оранжевого 1: 30000.

Рис. 45. Определение

оптимального времени окраски

акридиновым оранжевым в

разведении 1:30000 среза

головного мозга крысы.

а – длительность окраски (мин): 1

– 2; 2 – 4; 3 – 6; 4 – 8; 5 – 12;

б – область спектра: 1 – зеленая

(530 нм),

2 - красная (640 нм). Длина волны

возбуждения 365 нм.

Известно, что ультрафиолетовое облучение окрашенного препарата приводит к его

«выгоранию» - уменьшению интенсивности люминесценции. Изменение спектров люминесценции

среза головного мозга крысы, окрашенного акридиновым оранжевым в разведении 1 : 30 000,

приведено на рис. 46 и дает возможность вычислить ошибку в определении коэффициента α,

представляющего собой отношение интенсивности люминесценции в 640 им к таковой в 530 нм (α =

I

640

/ I

530

).

Для начального спектра (рис. 46, 1) α = 0,364 и при воздействии на препарат УФ-излучения с

длиной волны 365 нм уменьшается (табл. 5). При этом трехминутное облучение приводит к

допустимому отклонению значения α на 2,5%.

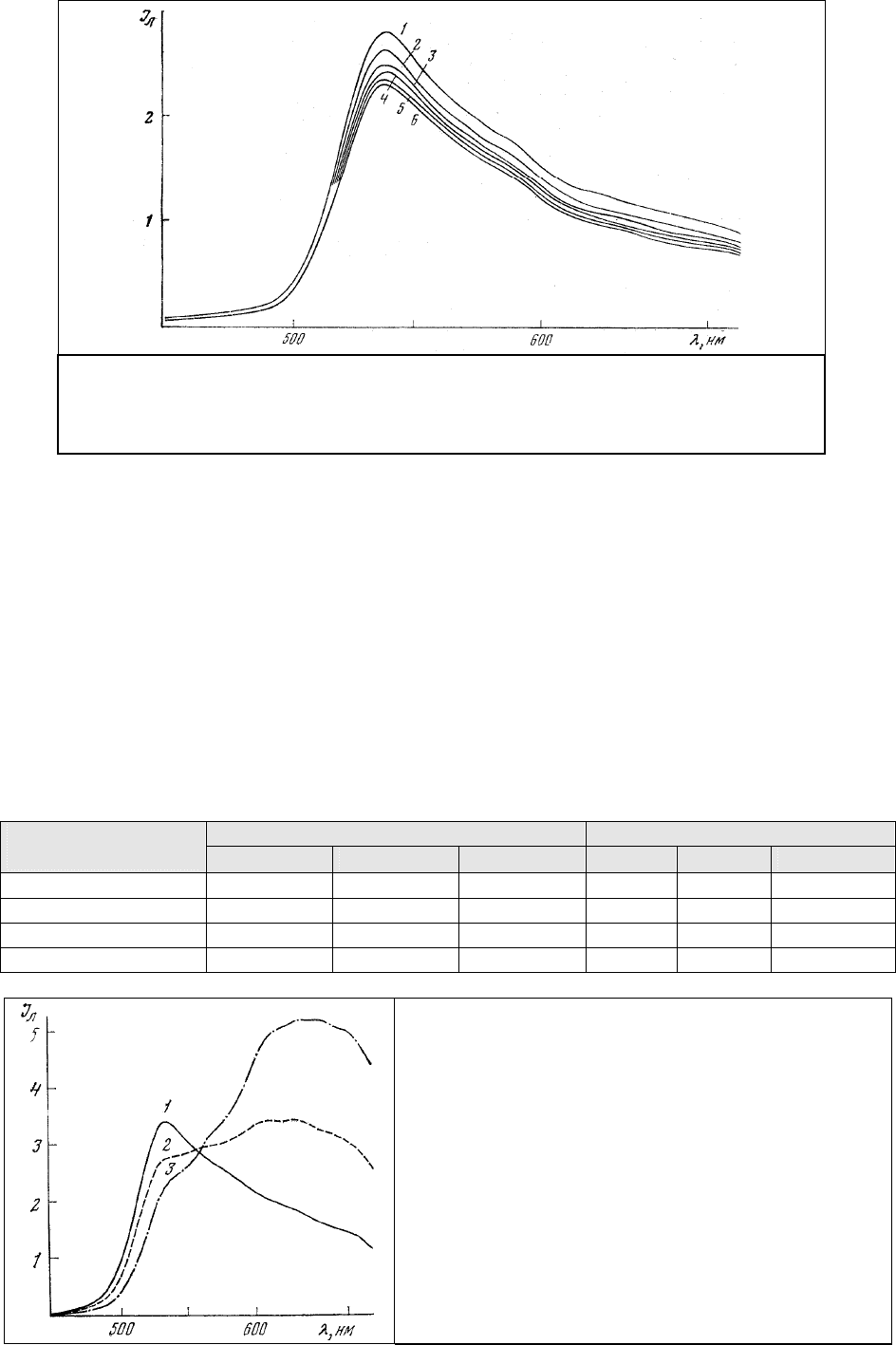

Рис. 46. Изменение спектров люминесценции среза головного мозга крысы,

окрашенного в течение 8 мин акридиновым оранжевым в разведении 1:30000, в

зависимости от длительности облучения препарата УФ-излучением (365 нм).

Время облучения (мин): 1 – 1; 2 – 2; 3 – 3; 4 - 4; 5 - 5; 6 – 6.

Ситуация резко меняется, если при всех остальных неизменных параметрах применять для

окрашивания того же препарата краситель в большей (1:10000) концентрации (рис. 43, 2 и 2').

Приведенные на рис. 47 спектры люминесценции показывают, что уже при двухминутной окраске

препарат сильно перекрашен и интенсивность ни зеленой, ни красной люминесценции не выходит на

плато. Более того, избыточная

концентрация акридинового оранжевого уже на второй минуте

окрашивания приводит к образованию димеров на местах локализации мономеров, что проявляется в

уменьшении люминесценции в зеленой области при возрастании люминесценции в красной (640 нм)

области спектра по мере увеличения времени окрашивания. Уже на третьей минуте почти весь

связанный препаратом краситель представлен димерной формой.

Таблица 4

Выцветание препарата, окрашенного акридиновым оранжевым, под действием

ультрафиолетового облучения (длина волны 365 нм) в зависимости от условий

обработки

1:30 000, 8 мин окрашивания

1:10 000, 2 мин окрашивания Время облучения,

мин.

α

∆

α

(∆

α

/

α

)100%

α

∆

α

(∆

α

/

α

)100%

0 0,364 0 1,12 0 0

1 0,363 0,001 0,3 1,10 0,02 2

3 0,355 0,009 2,5 0,96 0,16 16

5 0,338 0,026 7 0,88 0,24 24

Рис. 47. Спектры люминесценции среза головного

мозга крысы, окрашенного акридиновым оранжевым

в разведении 1:10000 в течение 1 (1), 2 (2) и 3 (3)

мин.

Присутствие в препарате избытка димерной формы красителя сказывается не только на

величине коэффициента α, но и на кинетике выцветания препарата под действием УФ-излучения.

При сравнении рис. 46 и 48 нетрудно видеть, что фотодеструкции подвергаются в первую очередь

димеры. Уже в первую минуту облучения α изменяется на 2%, а к третьей минуте это изменение

достигает 16% (табл.4).

Приведенные данные показывают, что даже относительно небольшое (примерно в

3 раза)

увеличение концентрации красителя может сделать его непригодным для решения поставленной

задачи.

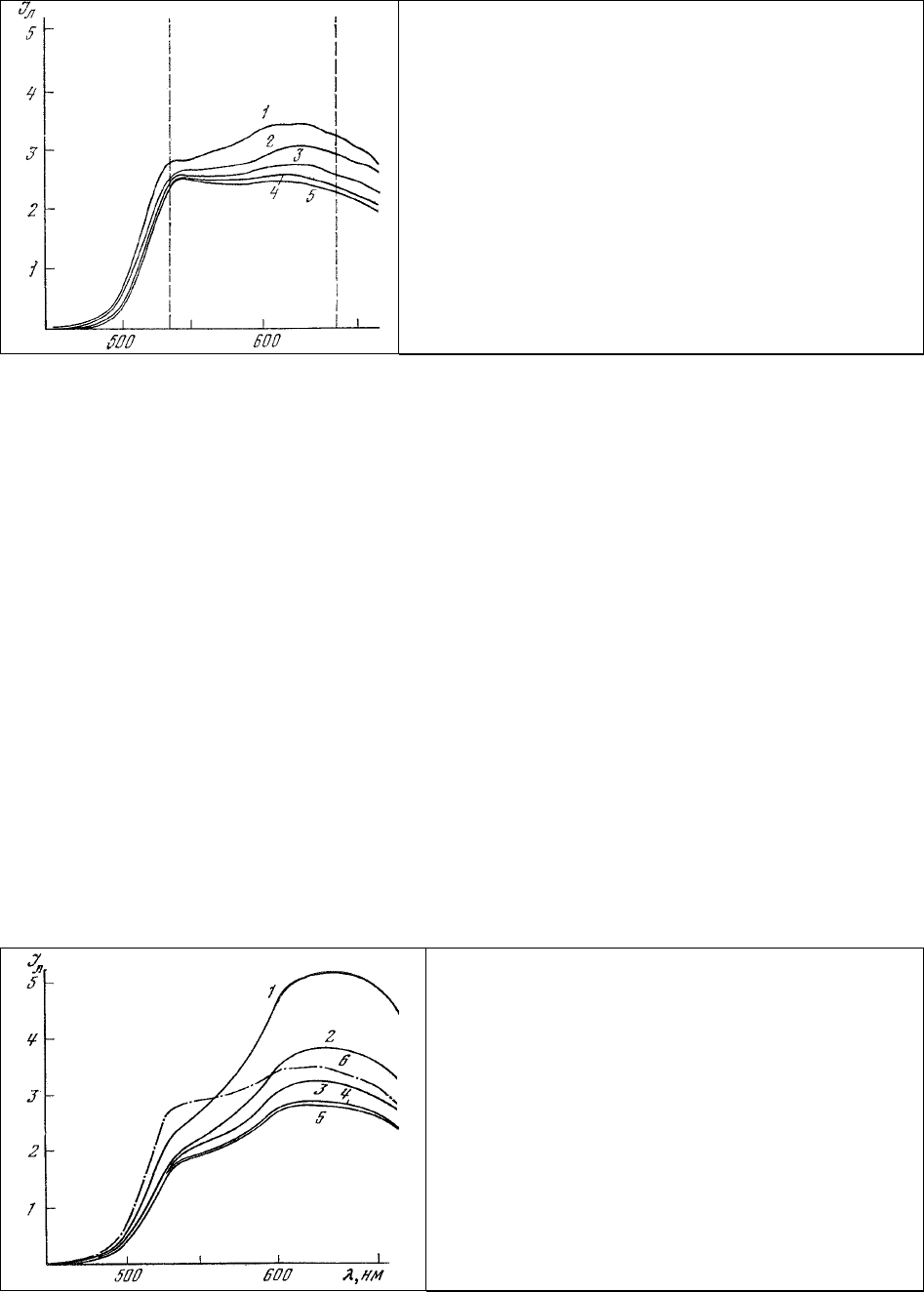

Рис. 48. Изменение спектра люминесценции среза

головного мозга крысы, окрашенного акридиновым

оранжевым в разведении 1:10000 в течение 2 мин, в

зависимости от длительности облучения препарата

УФ-излучением (365 нм).

Время облучения (мин): 1 – 0; 2 – 1; 3 – 2; 4 – 3; 5 – 4;

В ряде методов, использующих акридиновый оранжевый в высоких концентрациях, одним из

обязательных этапов является достаточно длительная промывка перекрашенного препарата в воде

или в растворе хлористого кальция [36]. Цель этой операции ясна - удалить избыточный краситель.

Это действительно может происходить, как следует из рис. 49, где видно, что отмывка в течение 4

мин в дистиллированной

воде препарата, окрашенного акридиновым оранжевым в разведении 1:10

000 в течение 3 мин, приводит к возвращению соотношения интенсивностей люминесценции в

зеленой и красной областях спектра к такому значению, которое характерно для этого препарата при

двухминутной окраске (рис. 49, 4, 5). Однако вряд ли следует рекомендовать перекрашивать препарат

для того, чтобы затем с помощью длительной процедуры попытаться

возвратить его к оптимуму.

Правильнее, по-видимому, с самого начала подобрать время окраски и концентрацию по выходу

кривых интенсивности люминесценции в красной и зеленой областях на плато, как в случае,

приведенном на рис. 45. Однако визуальное наблюдение препарата [36] остается важным, хотя и в

этом случае предпочтительнее воспользоваться сопоставлением спектров люминесценции отдельных

участков

и органоидов клетки, размеры которых могут быть доведены до 1-2 мкм в диаметре.

Те же самые соображения относительно необходимости тщательного спектроскопического

контроля можно было бы повторить и для дополнительных методик, используемых при изучении

нуклеиновых кислот с помощью акридинового оранжевого. Важное место среди них занимает

избирательная экстракция РНК с целью проверки соответствия

получаемых результатов истинному

положению вещей. Хорошим примером подхода такого типа является цитофотометрический анализ

различных способов избирательной экстракции РНК из срезов [222], который позволил авторам

обоснованно выбрать условия экстракции, наиболее адекватные объекту исследования. Аналогичный

подход [223] необходим и при использовании люминесцентных методов.

Рис. 49. Изменение спектра люминесценции среза

головного мозга крысы, окрашенного акридиновым

оранжевым в разведении 1:10000 в течение 3 мин

(1). Длительность промывки в дистиллированной

воде (мин): 1 – 0; 2 – 1; 3 – 2; 4 – 3; 5 – 4; 6 – спектр

люминесценции того же препарата, окрашенного

акридиновым оранжевым в разведении 1:10000 в

течение 2 мин.

Таким образом, применение спектральной техники позволяет получать достаточно надежные

и воспроизводимые результаты измерения интенсивности красной и зеленой люминесценции

окрашенного акридиновым оранжевым препарата. Однако даже если соблюдены необходимые

предосторожности вопрос интерпретации полученных данных в терминах физиологии клетки и ткани

остается достаточно трудным.

Клетка. Наиболее просто вопрос решается, по-видимому, при исследовании

целых

дифференцированных одиночных клеток.

Как следует из рис. 44, клетки разного типа обладают спектрами люминесценции с разным

соотношением полос излучения димерной и мономерной форм красителя. По соотношению полос

излучения димеров и мономеров в спектре люминесценции, т.е. по величине параметра, клетки

периферической крови могут бить разделены на две группы [224].

К первой группе

относятся гранулоциты, отличающиеся в норме узким диапазоном

изменения α, величина которого связана со степенью зрелости клетки. Если для зрелых

сегментоядерных нейтрофилов характерны низкие (0,14-0,2) значения α (рис. 44, а, 1), то у

палочкоядерных нейтрофилов (рис. 44, а, 2) величина этого параметра возрастает до 0,35-0,45. Юные

нейтрофилы характеризуются более высоким (0,55-0,6) значением параметра α (рис. 44, а, 3). Еще

более высокие значения параметра α наблюдаются у промиелоцитов (0,75-0,8) и миелобластов (0,8-

0,9).

Таким образом, созревание лейкоцитов, характеризующееся прогрессирующим снижением их

синтетической активности, сопровождается снижением величины параметра α и у зрелых

сегментоядерных нейтрофилов, достигает значений, характерных для комплексов акридинового

оранжевого с нативной ДНК (0,178) и ДНП (0,196) [203].

Другую группу клеток периферической крови представляют собой лимфоциты

,

отличающиеся чрезвычайно широким диапазоном изменения параметра α. Приведенные на рис. 44, б

спектры люминесценции показывают, что в мазках крови и костного мозга одного и того же

практически здорового человека присутствуют лимфоциты с высоким (рис. 44, б, 1), средним (рис.

44, б, 2) и низким (рис. 44, б, 3) значениями параметра α, изменяющегося соответственно от 1,7 до

0,3.

Имея в виду особенности методики окрашивания (рН 4,6) и отсутствие в клетках

мукополисахаридов, можно полагать, что в общем случае параметр α отражает характерное для

клетки отношение односпиральных (НК

1

) к двухспиральным (НК

2

) нуклеиновым кислотам:

α = I

640

/I

530

= A

1

НК

1

/НК

2

, (19)

где A

1

— коэффициент пропорциональности.

В пул односпиральных нуклеиновых кислот НК

1

, помимо РНК, входят и односпиральные

(«расплетенные») участки ДНК, а к пулу двухспиральных нуклеиновых кислот НК

2

, помимо

собственно ДНК, относятся и двухспиральные участки РНК. Поэтому в общем случае по величине

параметра α невозможно определить отношение РНК/ДНК в клетке.

В простейшем случае дифференцированных клеток, отличающихся той особенностью, что

только 5-10% (в зависимости от типа клетки) их ядерной ДНК может находиться в активной форме,

допустимо пренебречь вкладом односпиральных

участков ДНК в общую интенсивность

люминесценции в красной области спектра. Тогда, с достаточной для практических целей точностью

можно полагать, что величина параметра α характеризует отношение РНК/ДНК в клетке:

α

= I

640

/I

530

= A

1

НК

1

/НК

2

= A

2

РНК/ДНК, (20)

где A

2

— коэффициент пропорциональности, учитывающий, в частности, и то обстоятельство, что

определенная часть РНК находится в двухспиральной форме. Примером подобного типа клеток

могут служить клетки периферической крови (рис. 44), нервные и глиальные клетки и т. д.

Таким образом, в случае зрелых дифференцированных клеток параметр α приобретает

достаточно ясный физиологический смысл. Действительно, поскольку можно

полагать содержание

ДНК в неделящейся клетке постоянным, параметр α показывает содержание РНК на единицу ДНК, и

его изменение отражает, таким образом, изменение функциональной и синтетической активности

данной клетки, сопровождающееся изменением содержания в ней РНК [225-227].

Наиболее полно взаимосвязь между функциональной и синтетической активностью была

изучена Хиденом методами количественной ультрамикрохимии на примере

нервных клеток.

Показано [228, 229], что синтез РНК и белков в нейронах находится в прямой зависимости от

функциональной активности этих клеток.

Спектры люминесценции окрашенных акридиновым оранжевым клеток крови человека

показывают, что в зрелых сегментоядерных нейтрофилах (рис. 44, а, 1) практически отсутствует РНК

(α = 0,18), синтетическая активность, клеток подавлена и они, по-видимому, полностью

сформированы для выполнения функций в периферической крови в течение относительно короткого

(4-6 сут) времени их жизни. В отличие от этого в юных нейтрофилах (являющихся

предшественниками зрелых) обнаруживается (рис. 44, а, 3) относительно высокое содержание РНК

(α = 0,6), свидетельствующее о высокой активности синтетических процессов. Мнение о снижении

синтетической активности клеток миелоидного ряда по мере

их созревания до сегментоядерной

формы подтверждается как биохимическими данными об уменьшении количества РНК в этих

клетках [230], так и результатами электронно-микроскопических исследований, показывающих

прогрессирующее уменьшение числа рибосом в их цитоплазме [231].

Таким образом, изменение параметра α в случае, если в поле зрения прибора находится

одиночная дифференцированная клетка, указывает на соответствующее изменение в

ней

интенсивности синтеза РНК. При этом, по-видимому, нет необходимости заботиться о точном

выяснении величины постоянного коэффициента А

2

в уравнении (20), так как интерес представляет

не столько абсолютное значение отношения РНК/ДНК, сколько его относительные изменения.

Необходимо отметить, что получаемые таким способом данные об изменении содержания РНК по

величине параметра α при развитии какого-либо внутриклеточного процесса могут оказаться

несколько неточными в связи с возможным изменением интенсивности зеленой люминесценции (530

нм) за счет изменения вклада внеядерной ДНК [232-235]. Однако величина этого вклада, по-

видимому, в большинстве случаев невелика по сравнению с изменениями α за счет изменения

содержания РНК в клетке и может быть проконтролирована методами избирательной экстракции

нуклеиновых кислот.

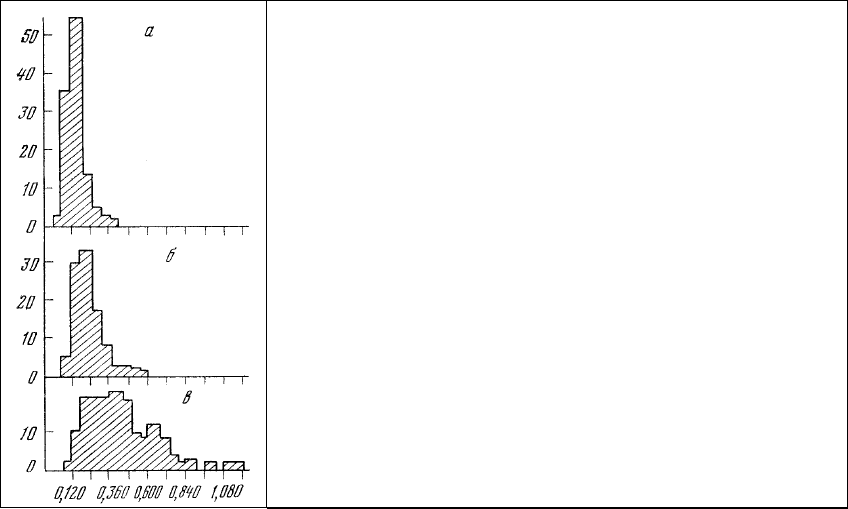

Интересные результаты были получены при изучении лимфоцитов в норме и при лейкемии

[236].

В частности, оказалось, что если распределение α в популяции лимфоцитов здоровых

животных характеризуется малой дисперсией относительно низкого (0,16) значения α (рис. 50, а), то

в популяции лимфоцитов, животных в стадии лейкемии наблюдается уширение гистограммы

распределения величин α за счет числа клеток с высоким (0,6-0,8) значением α (рис. 50, в). Было бы

соблазнительным относить

увеличение параметра α лимфоцитов при лейкозе за счет увеличения в

них содержания РНК. Трудность, однако, заключается в том, что в этом случае степень

дифференцированности клеток заранее не известна, а стало быть, нет возможности воспользоваться

допущениями, приводящими к уравнению (20), и можно рассматривать α только как параметр,

отражающий отношение односпиральных и двухспиральных нуклеиновых

кислот в клетке в

соответствии с уравнением (19).

Рис. 50. Гистограммы распределения α в лимфоцитах

тимуса мышей [236].

а – здоровые животные;

б – в предлейкозной стадии;

в – в стадии лейкемии.

По оси ординат – число клеток; по оси абсцисс - α.

Тем не менее с точки зрения физиологии клетки параметр α и в этом общем случае

представляет значительную ценность, характеризуя уровень синтетической активности клетки.

Действительно, двухспиральные молекулы нуклеиновых кислот (ДНК), обладающие большей, чем

односпиральные, устойчивостью к повреждающим факторам и предназначенные для хранения

информации, неактивны в синтетическом отношении. Процесс реализации информации в

виде

синтеза тех или иных внутриклеточных соединений всегда сопряжен с появлением активных в

синтетическом отношении односпиральных нуклеиновых кислот, которые могут быть представлены

как «расплетенными» односпиральными участками молекул ДНК, так и молекулами РНК. Таким