Кашкин В.Б. Дискурс: учебное пособие

Подождите немного. Документ загружается.

В .Б .Кашкин

Дискурс

Учебное пособие

по специальности

031301 – теоретическая

и прикладная лингвистика

(ОПД.Ф.06)

2

Утверждено научно-методическим советом факультета РГФ

протокол № 1 от 15 января 2004 года

Науч. ред. д-р филол. наук , проф . А.А.Кретов

Пособие подготовлено на кафедре теории перевода и межкультурной

коммуникации факультета РГФ Воронежского государственного универ -

ситета.

Рекомендуется для студентов 3 курса д/о.

Учебное пособие содержит материалы к лекционному курсу «Дис-

курс» (ОПД.Ф.06), читаемого автором на факультете романо-германской

филологии Воронежского государственного университета. В задачи курса

входит знакомство студентов специальности 031301 – «Теоретическая и

прикладная лингвистика» с концептуальным аппаратом и научной базой

теории дискурса, с основными методами и приемами дискурсивных иссле -

дований.

3

ПРЕДИСЛОВИЕ

Курс знакомит студентов с основными концепциями, терминологи -

ческим аппаратом , задачами и методами теории дискурса и текста. Особое

внимание уделяется прикладным аспектам дискурсивного анализа и анали -

за текста.

Необходимость разработки курса лекций по теории дискурса опре-

деляется задачами новых государственных образовательных стандартов

для специальностей 031301 «Теоретическая и прикладная лингвистика».

Теория дискурса является частью блока общепрофессиональных дисцип-

лин государственного стандарта и учебного плана специальности , форми-

рующих лингвиста как специалиста.

В рамках курса рассматриваются основные проблемы, связанные с

историей изучения дискурса и текста, с порождением и пониманием речи ,

структурой, типологией, стилистикой и грамматикой дискурса, междисци -

плинарными аспектами дискурсивной лингвистики.

Основная дидактическая цель курса – показать значимость знания

структуры дискурса и текста и приемов дискурсивного анализа для обще-

теоретической подготовки лингвиста, проследив связи теоретических кон -

цепций с практикой прикладного языкознания. Наряду с этим, курс наце -

лен также на демонстрацию возможностей дискурсивного и текстового

анализа , что является особенно важным для студентов старших курсов в их

самостоятельной научной работе и при проведении курсовых и дипломных

исследований.

В результате изучения дисциплины «Дискурс» студент должен при-

обрести знание основных теорий дискурса и текста, структуры и типов

дискурса, позволяющее формировать умения и навыки сознательного при-

менения основных методов и приемов сбора данных и анализа .

Курс предполагает формирование и совершенствование следующих

умений у студентов :

– умение определять тип дискурса и текста, типы речи внутри рече-

вого произведения, типы высказываний;

– умение структурировать дискурс и текст в соответствии с приня-

тыми единицами его членения на уровне микро- и макроструктуры;

– умение применять адекватную терминологию и концептуальный

аппарат в собственных исследованиях и научных текстах;

– умение использовать методы дискурсивного анализа в собственной

научной работе .

В ходе самостоятельной работы студента предполагается развитие

и совершенствование навыков сбора полевых данных (запись и транскрип-

ция устного дискурса), лингвостилистического и дискурсивного анализа

текста, реферативной работы с научной литературой. Дополнительные

творческие задания (обзоры, рефераты , доклады, выступления на коллок -

4

виуме либо семинаре) должны способствовать формированию собственной

научно-теоретической позиции будущего специалиста.

Структура курса включает лекции, организованные по проблемно-

му принципу. Вслед за вводным разделом , рассматривающим основные

направления дискурсивных исследований в истории их становления, сле -

дуют разделы, посвященные порождению и пониманию речи , статическо-

му и динамическому подходу к явлениям языка, типологии дискурсов ,

жанров и видов текста, высказываний и речевых актов . Уделено внимание

проблемам интертекстуальности , авторитетности , авторства, соотношения

социальной среды и дискурсивных практик. Прослеживаются перспективы

развития дискурсивных исследований, в том числе междисциплинарные и

прикладные .

Содержание лекций периодически пересматривается, в них вносятся

дополнения по мере появления новых актуальных публикаций. Материал

учебного пособия включает конспекты лекций, таблицы , контрольные во-

просы и задания для самостоятельной проработки и семинарских занятий.

Списки литературы по темам включают работы как классиков язы -

кознания, так и авторитетных современных исследователей, занимающих-

ся теорией дискурса и текста. Предлагаемые по каждой из тем списки ока-

жут помощь студентам в написании курсовых и дипломных работ, в науч-

ных исследованиях соответствующей проблематики. В конце учебного по -

собия приведен также список основной и дополнительной литературы по

дисциплине «Дискурс». Этот список включает, в основном , издания, вы-

шедшие за последние 10 лет и имеющиеся в фондах ЗНБ ВГУ , а также

электронные тексты и базы данных для самостоятельного поиска. Реко-

мендованные пособия, монографии и статьи позволят студентам сопоста-

вить различные точки зрения на изучаемый предмет, приняв одну из них

либо выработав собственную позицию .

Текущий контроль осуществляется путем обсуждения в аудитории,

во время консультаций либо во время семинарских занятий предложенных

вопросов и заданий для самостоятельной работы. Задания для семинарских

занятий включают сбор материала (запись фрагмента устного дискурса с

последующей транскрипцией), синтез фрагмента дискурса по определен -

ным параметрам , анализ текста по предложенной схеме. Студентам (по

индивидуальному выбору) предлагаются также темы для реферативной

работы (доклада, связанного с одной из социальных сфер дискурсивной

деятельности ) с последующим обсуждением на семинаре либо во время

консультаций.

Итоговый контроль предполагает проведение экзамена, включаю -

щего один теоретический и один практический вопрос. Практический во-

прос включает задание по анализу фрагмента письменного либо устного

дискурса.

5

ТЕМА 1. ТЕОРИИ ТЕКСТА И ДИСКУРСА В ЛИНГВИСТИКЕ

1.1. Понятие дискурса как одного из основных объектов лингвистики

Понятие дискурса в современной лингвистике является, вероятно,

наиболее туманным и неопределенным (и не только в лингвистике: ведь

этот термин стал популярным во многих отраслях человеческого знания).

Что же такое дискýрс? Иногда о дискурсе говорят как о еще одном

уровне языка или , по крайней мере, уровне анализа . Действительно Вам

известны такие традиционные уровни как фонологический (фонема) –

морфологический (морфема) – синтаксический (словосочетание или пред-

ложение). Следует ли за этими уровнями следующий – текст или дискурс?

Поскольку пример «срабатывает» лучше всякого определения, при-

веду наблюдение Чарльза Филлмора. Представьте себе бассейн , у входа в

который две таблички: POOL FOR MEMBERS ONLY и PLEASE USE THE TOILET,

NOT THE POOL. Если рассматривать их в отдельности , в нашей интерпрета-

ции окружающего мира не будет ничего необычного , если же первую по -

ставить после второй как часть единого текста (дискурса), то для ее пони-

мания придется вернуться ко второй табличке, и это вызовет смех. Только

соединение двух фраз дает комический эффект, впрочем, соединение лю -

бых фраз и даже невербальных знаков дает дискурсивный эффект . На дис-

курсивном эффекте (включающем связывание концептов , метафоризацию ,

перенос, реинтерпретацию и т.п.) построены многие юмористические

приемы (например, «переключение телеканалов или радиостанций» ).

Рассмотрим еще один пример: Въезд его не произвел там никакого

шума (пример Г.Я .Солганика). А кого это – его ? И где – там? И почему он

должен был произвести шум ? Как видим, предложение, достаточно хоро-

шо интерпретируемое структурно-семантическими методами, оказывается

«мертвым», непонятным для читателя текста или получателя устного со-

общения. А если оно непонятно в реальной коммуникации, то какова поль-

за такой интерпретации для прикладного лингвиста, чьи знания и умения

прилагаются в различных отраслях именно реальной коммуникации (пере-

вод, преподавание, социальная сфера, технологии обработки текста и т.п.).

Не будет преувеличением сказать, что эффект связывания находя-

щихся в одном хронотопе (это термин М .М .Бахтина, обозначающий соче -

тание времени и места высказывания) знаков или фраз – это продолжение

семиотической способности человека и принципа непрерывного семиозиса

Чарльза Пирса (отца -основателя семиотики). Человек склонен интерпрети -

ровать любой предмет, находящийся в фокусе его внимания, как знак (ино-

гда это даже превращается в манию ): горшок на окне может вызвать внут-

ренний вопрос: а зачем его сюда поставили , может, явка провалена? По-

следняя фраза , кстати , понятна лишь представителю советской лингво-

культуры (популярный фильм ), а интертекст и прецедентный текст –

также часть современного исследования дискурса). Возвращение к преды-

дущему тексту наблюдается и здесь, как и в примере Филлмора.

6

Интертекст и прецедентный текст – это долговременная память

культуры. Многие исследователи дискурса отмечают взаимодействие ме-

ханизмов долговременной и кратковременной памяти в дискурсивной дея-

тельности не только культуры в целом , но и отдельного ее представителя

(А.Е .Кибрик, Т.Гивон ). Исследуются и иные психологические механизмы

вербализации опыта, фокусировки внимания, факторы выбора граммати -

ческого оформления речи и т.п. проблемы когнитивной психологии.

Как видим, поле исследования и предмет, объединенные общим на-

званием «дискурс», весьма обширны и включают разнообразные явления.

Попробуем установить границы этого поля, т.е. определить его .

Энциклопедический словарь дает такое определение: ДИСКУ´ РС (от

франц. discourse – речь) – связный текст в совокупности с экстралингвис-

тическими – прагматическими, социокультурными, психологическими и

др . факторами; текст, взятый в событийном аспекте ; речь, рассматриваемая

как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий

во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных про-

цессах). Д. – это речь, «погруженная в жизнь» (Н.Д.Арутюнова). Как ви-

дим, даже энциклопедическое определение довольно разнопланово: дис-

курс – это текст или речь, или и то , и другое ? Ведь речь – единственная ре-

альность человеческой языковой деятельности , занимаясь же текстами,

лингвист «препарирует лингвистические трупы» (В .Б.Кашкин) или арте -

факты (А.А.Кибрик). Видимо, поэтому Н.Д.Арутюнова не считает воз-

можным применять термин «дискурс» по отношению к древним текстам ,

связи с которыми не восстанавливаются непосредственно. А насколько

«современными» должны быть тексты, чтобы считаться дискурсом ?

1.2. Дискурс и текст. Дискурс и речь. Дискурс и диалог .

Итак , дискурс – это речь или текст? Рассмотрим их сходства и разли -

чия. Сразу же следует сказать, что текстом в лингвистике иногда называют

не только письменный либо печатный артефакт языковой деятельности .

Текст в широком смысле – то же самое, что и речь. Текст в более узком

смысле – речевое произведение. Наконец, текст в самом узком (и при этом

традиционном смысле ) – письменное либо печатное речевое произведение.

Обратимся опять же к ЛЭС: ТЕКСТ (от лат. textus – ткань, сплетение,

соединение) – объединенная смысловой связью последовательность знако-

вых единиц, основными свойствами которой являются связность и цель-

ность. Во-первых, под текстом в семиотике понимается любая последова-

тельность знаков любой формы коммуникации (танец, обряд , ритуал, вер -

бальный текст). Во-вторых, вербальный текст может быть письменным и

устным . Текстом занимаются такие науки, как текстология (изучает исто -

рические текстовые памятники), герменевтика (интерпретация текста),

собственно теория текста и теория дискурса (Т.М .Николаева).

Известно соссюровское разделение LANGUE/PAROLE (язык /речь), либо

щербовское ЯЗЫК/РЕЧЬ/РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ . Является ли текст явлением

7

речевым или языковым ? На это не все лингвисты дают одинаковый ответ.

Действительно для явлений предыдущих уровней сущеествует правило

изоморфизма: наивысшая единица предыдущего уровня входит как мини-

мальная составляющая в единицу следующего (фонемы или звуки состав -

ляют морфемы, морфемы – слова, слова – предложения и т.д.). При этом

можно исчислить либо перечислить возможные схемы заполнения более

крупных единиц: «тра-та- тá» для слова, либо «приставка + корень + окон -

чание», «кто -то делает что - то на чем-то» для предложения и т.п. Для тек -

ста же (и для потока речи , дискурса в целом ) не существует никаких схем,

которые можно заполнять лексически. Текст – постоянное сцепление

предложений (высказываний), в принципе , бесконечное. Поэтому тексты

невозможно исчислить и инвентаризовать (М .А.Кронгауз).

С этим все -таки нельзя согласиться в полной мере. В лингвистике и

литературоведении считается классической работа В . Я .Проппа «Морфоло-

гия сказки». Автор этой работы исходит из возможности установления за -

кономерностей строения фольклорной сказки, как , например , в зоологии

выявляется строение (морфология) животных. Действия героев сказки,

значимые для развития сюжета, называются функциями, они постоянны,

число их ограничено, а последовательность всегда одинакова (запрет, от-

лучка героя, нарушение запрета и т. д .). В .Я .Пропп осуществляет табулату-

ру сказки (структурный анализ в виде формулы) и выявляет типологию

сюжетов . К работе Проппа и к текстам сказок , часто обращаются для изу -

чения таких дискурсных явлений, как тема-рематическая прогрессия, ана-

фора и катафора, определенность и неопределенность референции и т.п.

Выразимся мягче: существуют схемы построения и структурные ти -

пы текстов (фрагментов , абзацев, сверхфразовых единств и т. п.), в то же

время текстовая деятельность принципиально безгранична. По сути , мы

все пишем один большой текст (или проговариваем одно устное речевое

произведение). Может показаться, что безграничность в большей степени

абсолютна для устного дискурса. Но и это не совсем так . В устной речи

также существуют определенные представления о начале и конце комму-

никативного акта (события). Так , для диалогического дискурса есть грани-

цы снаружи: начало и конец (например , приветствие и прощание) и внут-

ри: передача эстафеты (англ . turn-taking), паузы и т . п .

Таким образом , первым основным свойством дискурса (и текста)

предлагается считать принципиальную безграничность (именно принципи -

альную , а не абсолютную ).

Вторым основным свойством текста и дискурса следует признать

связность. Можно сказать, что это – одна из сторон безграничности .

Третье свойство – цельность. А это свойство, наоборот, скорее отра-

жает принципы отграничения фрагментов дискурса (текста). Цельность

связана с коммуникативным фокусом текста, его общей функциональной

направленностью , целью его употребления. Дискурсивная цепочка дейст-

вительно напоминает цепь по всем этим трем признакам .

8

Как видно из работ по дискурсу и тексту, можно выделить три ос-

новных направления и предмета исследования в рассматриваемом нами

разделе языкознания: лингвистика текста, лингвистика звучащей речи и

анализ дискурса в определенном социальном контексте .

1.3. Текстоцентрический и процедурный подход в лингвистике

Лингвистика до конца ХХ века прожила под тезисом «изучать язык в

самом себе и для себя» (слова, приписываемые Ф. де Соссюру). «Автоном -

ная лингвистика» (А.А.Кибрик) пыталась объяснить язык как явление без

опоры на внешние, т.е. социальные , психологические, индивидуальные и

т.п. факторы, которые стыдливо именовались «экстралингвистическими».

Технологические потребности (лингводидактика, перевод, лингвистиче -

ские технологии и т.п.) вывели исследование функционирования живого

организма языка из тени. Для прикладной лингвистики было бы довольно

странным говорить о языке только «в самом себе и для себя», поскольку

приложение уже предполагает использование лингвистических методов и

технологий вне лингвистики. Именно поэтому новые тенденции в изуче -

нии языка (функционализм , прагмалингвистика, когнитивная лингвистика

и теория дискурса) весьма интересны для прикладного языкознания.

Истоки изучения речи , дискурса, диалога и текста, различение стати -

ческого и динамического лежат в трудах В . фон Гумбольдта (энергейя),

Ф.де Соссюра (parole, discours), Л.Витгенштейна (языковая игра),

Л.В .Щербы (язык /речь/речевая деятельность), Э .Бенвениста (двойное оз-

начивание: семиотическое в языке и семантическое в речи ). Существенной

для исследования дискурса стала и ориентация на когнитивную психоло-

гию и социологию конца ХХ века, ведь дискурс отражает субъективную

психологию человека, сформировавшегося в социальной среде и находя-

щегося в социальной ситуации общения. Ш .Балли : «Даже самые отвлечен-

ные вещи предстают в речи пропущенными сквозь призму наших нужд,

потребностей и желаний в смутном свете субъективного восприятия». Ср.

М .М .Бахтин: «Общий центр всякого высказывания, всякого выражения –

не внутри, а вовне: в социальной среде, окружающей особь».

Теория дискурса, как считается, берет свое начало в концепции

Э.Бенвениста, разграничивавшего план повествования (récit) и план языка,

присваиваемого говорящим человеком (discours). Дискурс есть способ ак -

туализации языка в речи . К такому пониманию дискурса как актуального

речевого образования в противовес тексту как образованию виртуальному,

примыкает и Т. ван Дейк . Противопоставляет текст как явление off-line –

дискурсу, как явлению on-line, и А.А.Кибрик. Подобное разграничение

прослеживалось еще и у Л.В.Щербы: язык как система и как способность,

речевая деятельность и языковой материал, тексты (ср . у Н .Хомского ).

Признаки процессуальности и интерсубъектности дискурса отражены в

определении речевой деятельности , а признаки текста как формы или спо -

9

соба речевой реализации дискурса, как статически существующего про-

дукта речи – в определении речевого материала.

Термины компетенция и употребление (competence и performance)

введены в научный обиход Н .Хомским. В его работе 1957 г. «Синтаксиче -

ские структуры» вводился терминологический аппарат и модели транс-

формационных порождающих грамматик (ТГ). Это ознаменовало появле -

ние генеративной лингвистики, в которой противопоставлялись компетен-

ция (знание языка) и употребление (использование языка в речевой дея-

тельности ). ТГ описывает, прежде всего , компетенцию говорящего . Струк -

тура ее включает три компонента: синтаксический (главный), семантиче -

ский, фонологический. Вводится понятие двух уровней синтаксического

представления: глубинная и поверхностная структура (deep vs. surface

structure). Задача синтаксиса – исчисление всех глубинных и поверхност-

ных структур , установление соответствия между ними.

В ТГ синтаксис содержит базовый и трансформационный компонен-

ты. Трансформационный компонент порождает поверхностные структуры

из ограниченного множества базовых глубинных структур , прототипов бу-

дущих предложений. Отмечается четыре типа трансформаций: добавление,

опущение, перестановка, замена символов , – и около 20 основных транс-

формационных процессов : Мальчик укусил собаку – Собака укушена маль-

чиком (пассивная трансформация), Мальчик не укусил собаку (отрицатель-

ная), Укусил ли мальчик собаку? (вопросительная), укус собаки мальчиком

(номинализация), Мальчик, укусивший собаку (релятивизация) и т.д.

ТГ важна для теории машинного перевода и моделирования обуче -

ния языку. Обучение понимается как постепенное интуитивное конструи -

рование трансформационной порождающей модели в мозгу ребенка.

Одним из вариантов развития ТГ была порождающая семантика

(Дж .Мак -Коли , Дж .Лакофф и др .): построение модели «от значения к тек -

сту» и «от текста к значению». Концепция «естественной логики» предпо -

лагала, что лексическим единицам в ней соответствовали конфигурации

логических предикатов , например : КАУЗИРОВАТЬ ПРИЙТИ → привести (при-

мер лексической декомпозиции). Дж .Фодор и Дж .Катц в дальнейшем стали

говорить о семантических маркерах как наборе компонентов семантики.

Позднее Ч .Филлмор разработал теорию глубинных падежей , отра-

жающих отношения между аргументами и предикатами в предложении.

Предложение для него подобно сцене в пьесе , а падежи – ролевые типы, не

зависящие от конкретного языка. Центр предложения – предикат (глагол),

что позволяет сблизить взгляды Филлмора со сторонниками вербоцен-

тризма и теории валентности (Л.Теньер , Л.С .Выготский, С .Д.Кацнельсон ).

Так , в предложении Человек расщепляет скалу клином трехместный (трех-

валентный, трехактантный) глагол-предикат расщепляет имеет три аргу -

мента (актанта): агенс человек , пациенс скалу и инструменталис клином.

Условия истинности предикации, связь ментального состояния гово-

рящего с его предположениями о сущности мира разрабатывалась в кон -

10

цепции пресуппозиций (экстралингвистических предварительных знаний)

У .Чейфом , Дж .Сёрлем, Дж .Лакоффом и др .

Общее для всех подходов – это отграничение субъективного и дея-

тельностного проявления языка от языка как объективной системы со

свойственными ей структурными образованиями. Противопоставление

текста и дискурса основывается на двойственной природе феномена ком -

муникативного взаимодействия: процессуальность + интерсубъектность

vs. статичность + объектность. Текст и дискурс противопоставляются по

признакам динамичности /статичности , актуальности /виртуальности , спон -

танности /неспонтанности , хотя жесткие границы здесь неприемлемы.

Можно сказать, что в современном языкознании наблюдается два

подхода, две парадигмы (Т.Кун ): системоцентрический и антропоцентри-

ческий, текстоцентрический и процедурный, статический и динамический.

Различия в подходах к текстовой и дискурсивной деятельности – это отра-

жение существования двух основных парадигм в современной лингвисти -

ке, когнитологии и других гуманитарных науках: картезианской и не-

картезианской, монологизма и диалогизма (термины спорны и различны).

Фундаментальная основа – противопоставление деятельности и результата.

Но это противопоставление, скорее, показывает две взаимодополнитель-

ные (Н .Бор ) стороны одного явления. Ведь даже текст (его производство и

восприятие, интерпретация) – также процесс.

Контрольные вопросы и задания к теме 1.

1. Каким бывает дискурс? Найдите в Интернете сочетания со словом

дискурс, например : политический дискурс, педагогический дискурс, меди -

цинский дискурс, либо дискурс постмодернизма, дискурс агрессии и т.д.

2. Каковы характеристики найденных Вами разновидностей дискур -

са? Текстами и речевыми произведениями каких жанров определяется та

или иная разновидность дискурса. Например, юридический дискурс: речь

обвинителя, речь адвоката, закон , приговор и т.п.

3. Выберите одну из социальных сфер и разновидностей дискурса

для подробного изучения и подготовки доклада.

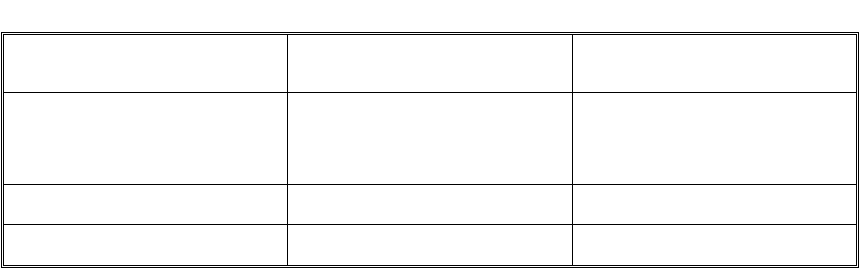

4. В следующей таблице автор (И.И.Борисова) противопоставляет

характеристики дискурса и текста. Прокомментируйте противопоставле -

ния по каждому из критериев :

Соотношение признаков дискурса и текста

К РИТЕРИИ

ПРОТИВОП

О

СТАВЛЕНИЯ

ДИСКУРС ТЕКСТ

Интерпретативная систе -

ма

Речемыслительная или

коммуникативная дея-

тельность

Речевой материал

Онтологический статус Интерсубъектность Объектность

Психологический статус Деятельность Продукт деятельности