Клейн Л.С. Время кентавров. Степная прародина греков и ариев

Подождите немного. Документ загружается.

Да, это он пугает и заставляет недоумевать —

в его обличье есть что-то уродливое, жуткое.

Силы небесные! У всадника нет головы!

Эй, незнакомец!... Где это вы забыли свою голову?

Т. Майн-Рид. Всадник без головы.

1. Золото и красные кости. Экспедиция выехала из Ленинграда в Майкоп.

В прошлом Майкоп — заштатный городок царской России, затерянный в пред-

горьях Кавказа и мало кому известный. Ныне — центр Адыгеи. Но с конца'про-

шлого века археологи всего мира знают Майкопский курган. Он есть в энцикло-

педиях и учебниках. Раскопал его более ста лет назад петербургский профес-

сор Н. И. Веселовский, и сразу стало ясно, что открытие это выдающееся.

Курган превышал десять метров — це-

лая гора. Под ним — просторная яма, обши-

тая деревом и разгороженная на три части,

в каждой — по скорченному скелету. Одна

камера больше двух других. Скелет в ней

был буквально усыпан золо-

том. Чего тут только не было!

Сложная диадема с розетками,

россыпью колечки и множество

бляшек в виде львов и быков, два

золотых сосуда и четырнадцать

серебряных, некоторые с гра-

вированными изображениями;

золотые бычки с огромными ро-

гами и отверстиями в тулове для

насаживания на шесты; бусы —

бирюзовые, сердоликовые, золо-

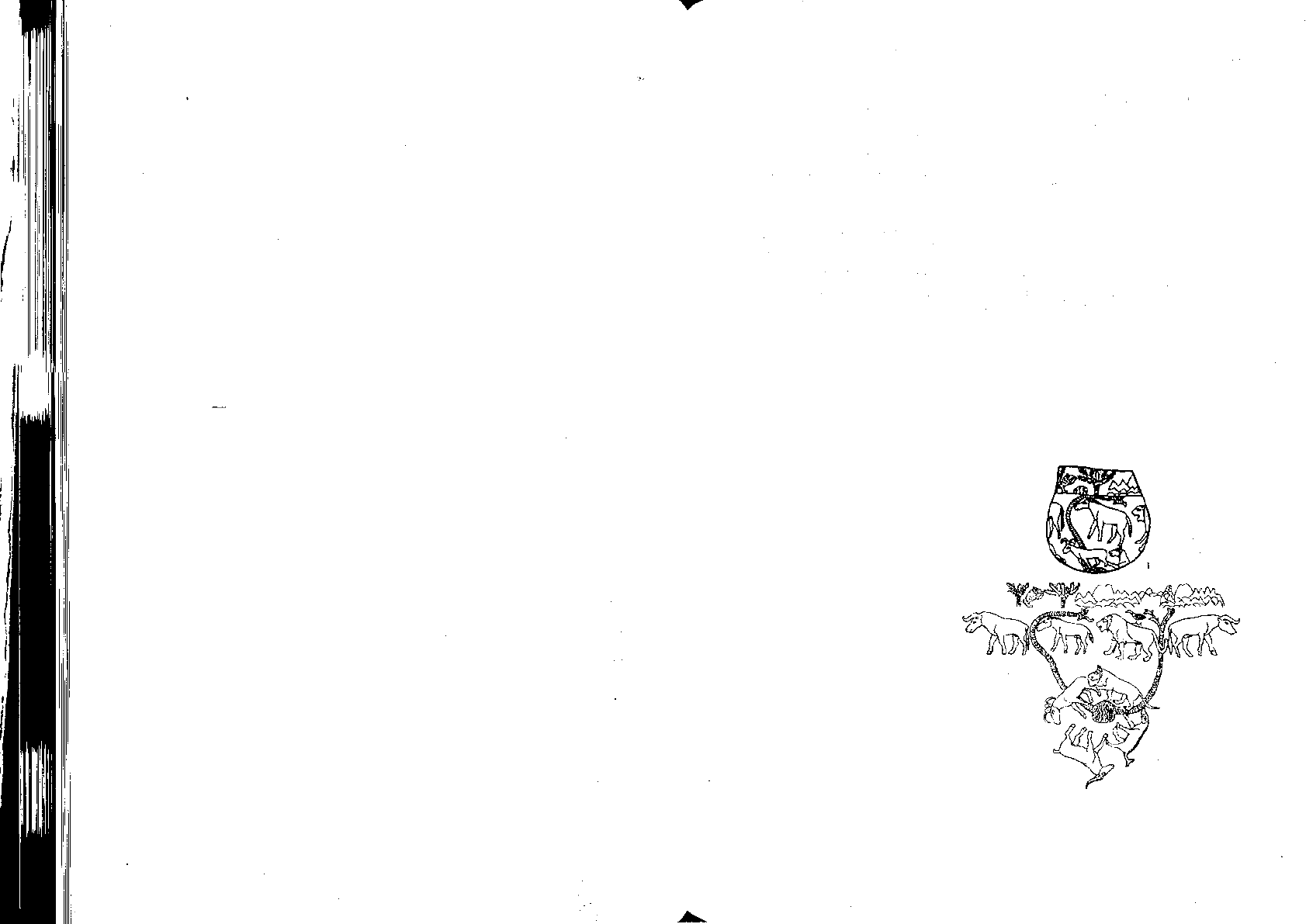

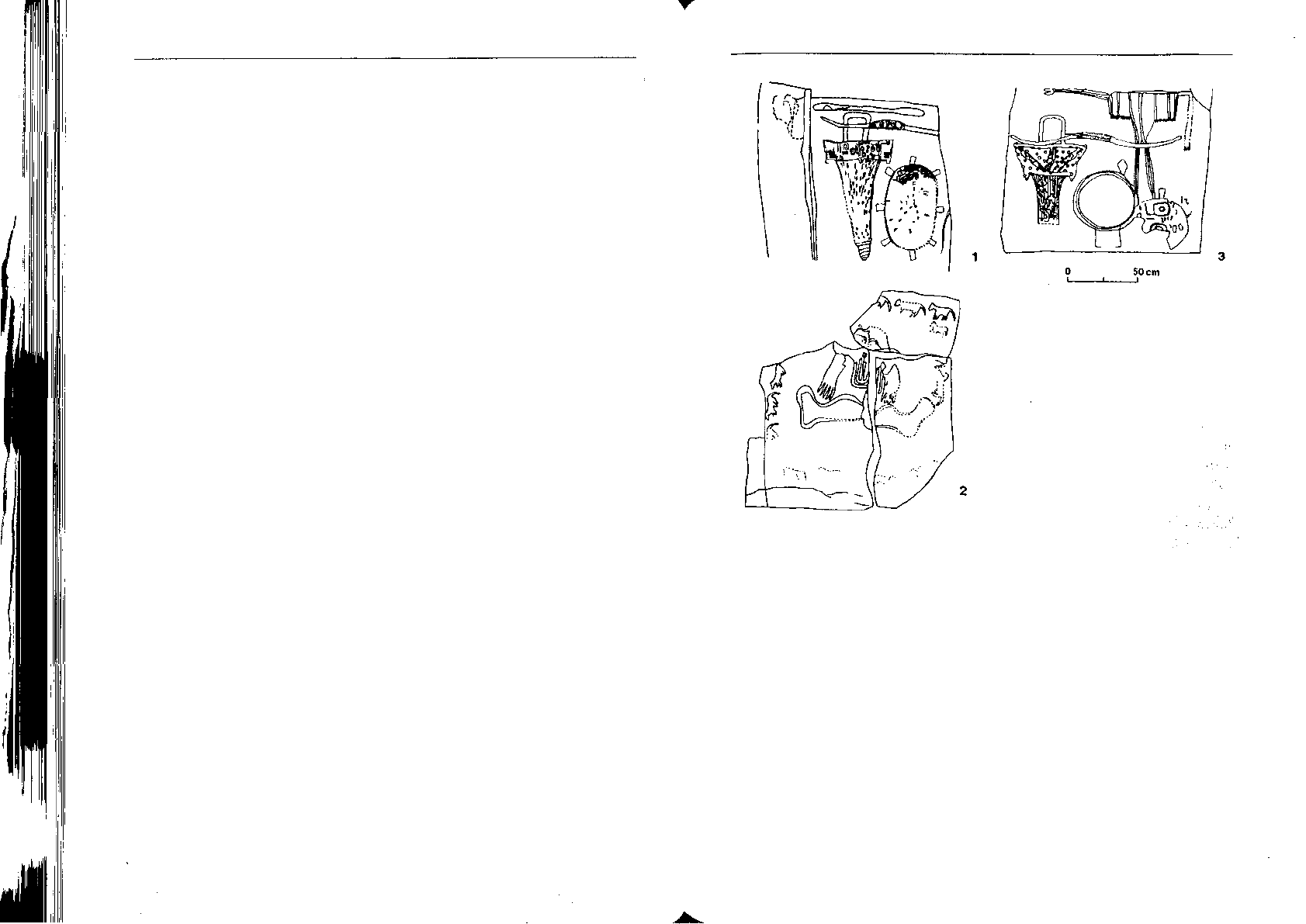

тые. РОСКОШЬ царская (рис. 101, Рис. Ю1. Серебряный круглодонный кубок из

илл. 37, 38). Две другие камеры Майкопского кургана: прорисовка и развертка

/ п пг j г изображения (В. M. Массон и др. в «Очерках истории

победнее.

СССР»,

1956, с.

73-75)

303

152 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

Веселовский был архео-

логом старого закала — ис-

кал сокровища для музеев.

У него выработался опыт:

золото водится в царских мо-

гилах скифов, а скорченные

скелеты, окрашенные зачем-

то еще в древности охрой, —

более древние, бронзового

века, и золота при них не бы-

вает. Наткнувшись на крас-

ные кости, он сворачивал

раскопки и бесхитростно

отмечал в полевом журна-

ле: «Встречены окрашенные

кости, поэтому раскопки пре-

кращены». А тут — скелеты,

окрашенные красной охрой,

а золота — горы! Было от

чего прийти в изумление.

Зсм

Вместе с золотом и серебром

в кургане и бронзовые сосу-

ды, и топоры, и долота, и даже

каменные орудия — шлифо-

ванный топор, кремневые на-

конечники стрел. Такого у скифов не водилось. Зато железных вещей, для

скифов обычных, здесь не было ни одной. Веселовский понял, что открыл

царское захоронение более древнего времени.

В следующем году он раскапывал курган близ станицы Царской (ныне —

Новосвободная), тоже под Майкопом. Курган впечатляющий, почти такой же

высокий. А под ним — величественная каменная гробница, сооруженная из

огромных плит, с каменной перегородкой и отверстием в ней. В гробнице —

скорченный скелет, при нем — опять сокровища: золотые серьги и кольца,

золотые и серебряные булавки, бусы из хрусталя и сердолика, медные копья,

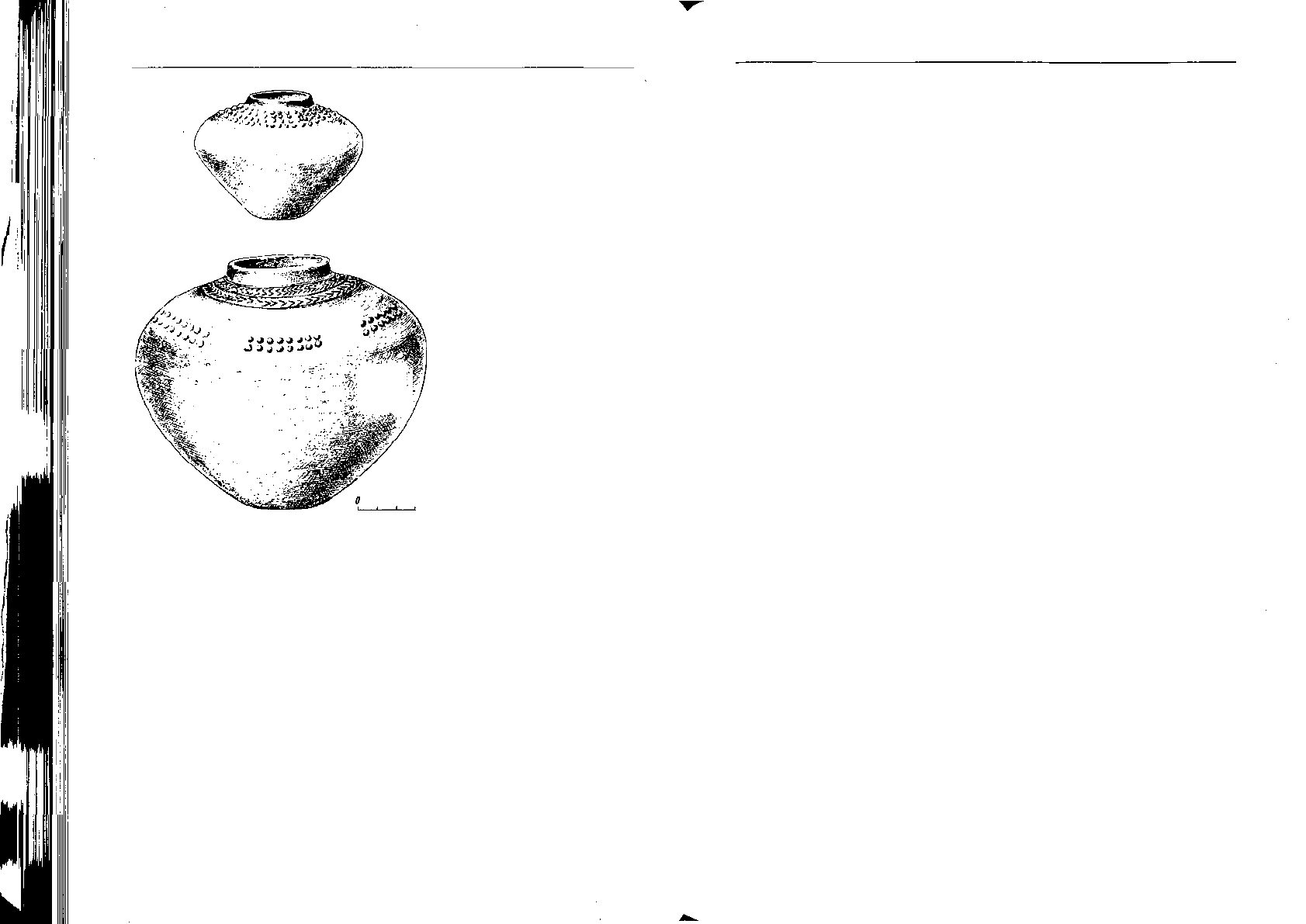

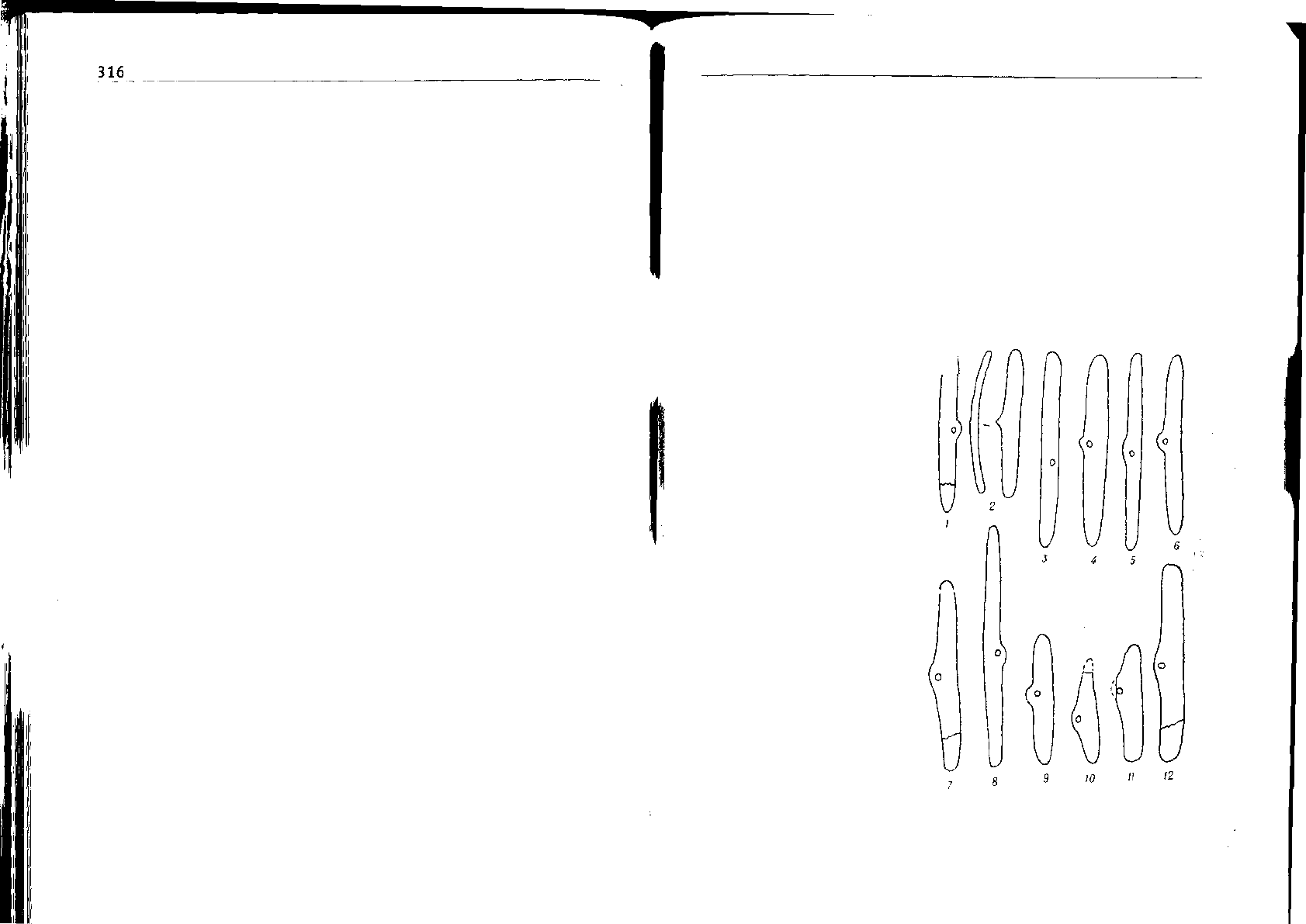

топоры, кинжалы и опять кремневые наконечники стрел (рис. 102). В то же

лето неподалеку был раскопан еще один курган с такой же гробницей.

Так вошла в науку майкопская культура. С течением времени к ней при-

бавлялись все новые памятники, хоть и не столь богатые. Постепенно обозна-

. чилась ее территория — в основном долина Кубани, Северо-Западный Кавказ.

Рис. 102. Сосуды из гробницы станицы Царской

(Новосвободной), по А. А. Формозову, 1965

I/III. Майкоп: Азия, Европа? 321

321

В 1914 г. на лондонском Международном конгрессе археологов докла-

ды Б. В. Фармаковского и М. И. Ростовцева с анализом майкопских находок

вызвали сенсацию, и не только потому, что сами находки были чрезвычайно

эффектны. Археологов мира поразила широта кругозора и высокий уровень

исследований русских ученых. Фармаковский сравнивал фигурки бычков из

Майкопа с искусством хеттов, Ростовцев — с египетским. Очень многое тяну-

ло в Азию, но ведь подобные каменные гробницы характерны для Западной

Европы. Загадочная смесь.

2. Раздвоение. Крепость над ручьем Мешоко. Сокровища, найденные

в «Больших Кубанских курганах» (таково было первоначальное их наимено-

вание), — драгоценности царского обихода, уникальны. Точно таких нет ни-

где. Это очень затрудняло датировку. Где искать аналогии? В каком време-

ни? Одни считали, что Майкоп — это непосредственно предскифское время,

рубеж II—I тыс. до н. э. Другие — что это бронзовый век, то есть начало II

или конец III тыс. А виднейший авторитет, Ростовцев, обосновавшийся после

революции в Америке и ставший мировой величиной, заговорил о связи с до-

фараоновским Египтом — значит, о IV тыс. до н. э. Поверить в столь раннюю

дату было трудно.

Только в 1950 г. ленинградский археолог А. А. Иессен, скрупулезный

и основательный ученый, надежно установил, что Майкопский курган древ-

нее новосвободненских, а те — древнее II тыс.

В конце 1950-х гг. на реке Белой, у ручья Мешоко, начал раскопки по-

селения другой ленинградец, А. Д. Столяр. Там была обнаружена крепость май-

копской культуры — с культурным слоем, насыщенным обломками керамики,

земледельческими орудиями и костями животных (16 тысяч обломков костей).

Диких животных там было мало — всего 4% всех обломков, а если считать по

минимальному количеству особей, то 13%, остальные — домашние. В стаде пре-

обладала свинья — 52% особей, затем шел крупный рогатый скот — 28%, а мел-

кого рогатого скота — 17%. Конечно, по убойному весу и 28%, представленные

крупным рогатым скотом (не менее 119 коров), больше, важнее, чем 52%, пред-

ставленных свиньями (217 голов). Но всё же поголовье свиней внушительное.

Оно говорит о стойкой оседлости. Костей лошади не обнаружено вовсе.

Материалы этого поселения рисуют жизнь не царей, а простых «майкоп-

Цев», а значит, более основательно вписываются в общую картину развития

Северо-Западного Кавказа. Культурный слой мощный —• до 2 м. Представлены

оба этапа — ранний (эпохи Майкопского кургана) и поздний (эпохи Новосво-

бодной). В многолетних раскопах участвовал друг А. Д. Столяра — московский

археолог А. А. Формозов. Он проследил постепенное изменение культурного

304

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

слоя, сравнил с другими памятниками Кавказа и, выпустив книгу, описал в ней

эволюцию майкопской культуры. Сам Столяр пришел к другому выводу: Май-

коп и Новосвободная представляют не два этапа одной культуры, а две раз-

ные культуры. В изменении культурного слоя есть перелом, новые типы вещей

не вырастают из предшествующих.

Это было важное наблюдение, но радикальность вывода, разрушавше-

го единство майкопской культуры, смягчалась тем, что Столяр обе культуры

считал местными, кавказскими. В каждой он находил наследие предшеству-

ющих культур этой местности. В соответствии с господствующими пред-

ставлениями, Столяр не верил в дальние переселения, искал местные корни

обеих культур. А местные корни всегда найдутся: в любом случае местное

население что-то передавало последующим поколениям, хотя бы и при-

шлым. Ведь пришельцы редко полностью изгоняли или уничтожали абори-

генов. Сложнее определить принесенное издалека и установить — откуда.

3.Каски идут на север. Когда речь заходила о майкопской культуре,

долго никто не отваживался поднять вопрос о ее приходе издалека, хотя

о том, что истоки ее не местные, писали многие. Одни исследователи назы-

вали это «заимствованием» — писали о топорах и драгоценной посуде из

Месопотамии, орудиях из Трои. Предполагалась либо торговля, либо культур-

ное влияние. Другие говорили о южном происхождении керамики и большей

части инвентаря, указывая на шумерский источник. Но слово «миграция» не

употреблялось. Оно было как бы табуировано.

Только в Абхазии местный исследователь, старик Л. И. Соловьев, в 1958 г.

высказал «сумасшедшую» идею о переселении кашков, или касков, — знамени-

тых соседей и врагов хеттов — с северного побережья Малой Азии на Кавказ и в

Причерноморье. Клинопись,созданная на востоке, передавала буквой ш звуке,

но хетты произносили это название «каски» — у них в языке не было звука «ш»

(как у греков). Как произносили это слово сами кашки-каски, мы не знаем.

Каски раз за разом совершали походы на юг против хеттов, даже взяли

хеттскую столицу. Почему не предположить, что они могли двинуться и на се-

вер? Соловьев приводил совершенно фантастические привязки к археологи-

ческим культурам, но одно сопоставление было очень заманчивым: черкесов

(адыге), по сути, тоже звали кашками или касками — в русской летописи они

косоги, у грузин — кашак, у армян — гашк. «Сирена созвучия»? Она-то, ве-

роятно, и поманила Соловьева, но трудно было отделаться от ощущения, что

в этом что-то есть. Теперь мы знаем, что по языку действительно абхазы и чер-

кесы как-то связаны с малоазийским населением энеолита. Но имеют ли они

отношение к майкопской культуре?

I/III. Майкоп: Азия, Европа?

321

Через двадцать лет после Соловьева молодая московская исследователь-

ница М. В. Андреева опубликовала две статьи, в которых решала проблему

происхождения майкопской культуры с юга, из-за Кавказского хребта, из

культуры Гавра второй половины IV тыс. до н. э., распространенной в Верхнем

Двуречье и на восточном побережье Средиземного моря. Искусство ее раз-

вивалось под влиянием египетского. Выходило, Ростовцев прав и в том, что

Майкоп относится к очень раннему времени, и в том, что его искусство связано

с Египтом.

Выводы Андреевой вызвали резкую отповедь со стороны В. А. Сафронова

и Н. Н. Николаевой. Это супруги, которые всегда сообща работали над пробле-

мами археологии, и мнения их никогда не расходились, но всегда шли вразрез

с общепринятыми. Оба были очень наблюдательны и оба тяготели к короткой

хронологии, омолаживавшей древности. Они усмотрели в работах Андреевой

целый ряд слабых звеньев, в частности узость базы аналогий. В противопо-

ложность Андреевой, Сафронов нашел в Двуречье поселение (Тель-Хуэра) на

тысячу лет более позднее, чем Гавра, и показал, что керамика и прочий ин-

вентарь этого памятника очень полно совпадают с компонентами майкопской

культуры. Сложными рассуждениями Сафронов пришел к выводу, что в этом

поселении жили амореи (западные семиты), а отсюда заключил, что и майкоп-

ская культура принадлежала им же.

Однако никаких следов амореев в названиях и языках Прикубанья нет.

Несмотря на всю фундаментальность сопоставлений Сафронова и Николае-

вой, специалисты склонились на сторону Андреевой. Да, Тель-Хуэра во многом

совпадает с майкопской культурой, но это всего один памятник — частный слу-

чай, возможно, какая-то местная задержка культуры, для этого времени уже

архаичной, а то и просто ошибка в определениях, так сказать, сбой. Сафронов

и Николаева перебрали один за другим все мотивы майкопского искусства —

львы, леопарды, медведи, быки — и всем подобрали поздние восточные ана-

логии, но все эти таблицы, как говорится, не работают: стилистические детали

не очень совпадают. А у Андреевой (вслед за Ростовцевым) совпадения имен-

но в деталях стиля. Так, например, в майкопских профильных изображениях

львиная грива показана специфически, треугольным клином, — ив раннем

Египте грива изображалась сплошным воротником, который сбоку выглядел

как треугольный клин.

Решающий вклад для осмысления проблемы внесли языковеды. К концу

XX в. их исследованиями (см. статью А. Милитарева «Услышать прошлое». —

«Знание — сила», 1985 год, №№ 7 и 8) обнаружено, что языки Северного Кав-

каза составляли, возможно, одну семью и что, во всяком случае, они пришли

на Северный Кавказ с юга, из очага древневосточных цивилизаций. Единство

307

154 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

этой семьи относится по глоттохронологии минимум к VI тыс. до н. э., распад на

восточные и западные — к рубежу VI-V тыс., а в праязыке реконструируются

названия домашнего скота, культурных растений и металлов (такого уровня на

Северном Кавказе, как показывает археология, тогда еще не было). К потомкам

западнокавказского праязыка относятся не только адыгейский и абхазский, но

и хаттский — язык предшественников хеттов в Малой Азии. А родичами хат-

тов на севере страны были кашки-каски. Вот оно, совпадение имен! Не случай-

но, значит, адыге-черкесы носят то же имя: косоги, кашак, гашк. Это древнее

племенное название малоазийско-западно-кавказского населения.

Каски, во II тыс. отлично владевшие кузнечным мастерством и господ-

ствовавшие над источниками металла — рудными залежами, никогда не

подчинялись Хеттской империи, вечно тревожили ее набегами и, наконец, как

полагал Курт Биттель, сломили ее мощь. Мы уже видели, что больше осно-

ваний числить это свершение за фригийцами, но и каски, вероятно, в этом

поучаствовали.

Ассирийские надписи донесли до нас и другое название касков — апеш-

ла. Позже античные авторы рассказывали об апсилах. Снова совпадение: это

другой западнокавказский народ — абхазы. Армяне до сих пор называют их

апшилами, самоназвание абхазов — апшуа. Значит, древние каски и апешла —

ближайшие родственники современных абхазов и адыге-черкесов, а предки

их всех — на юге, там, где культура Гавра. Ее бросок на север и появление

майкопской культуры — единственная возможность объяснить появление за-

паднокавказских языков на Кавказе: позже археологии не сыскать обширной

миграции из очага древневосточных цивилизаций на запад и северо-запад

Кавказа, на Кубань. Один из царей этих пришельцев с юга и лежал в Майкоп-

ском кургане.

4. Дырка для души и безголовые боги. Признаки южного происхо-

ждения не распространяются на древности Новосвободной. В ее каменных

гробницах самое интересное — их сходство с дольменами, огромными ящи-

ками, сложенными из каменных плит. В III-II тыс. до н. э. дольмены соору-

жались в Западной и Северной Европе, а также на Кавказе (илл. 40). Назва-

ние возникло во французской провинции Бретань. «Дольмен» по-бретонски

(это кельтский язык) означает «каменный стол» — население воспринимало

дольмены как столы великанов. На Кавказе о дольменах бытовали легенды,

что это дома карликов, построенные для них великанами. Археологи зна-

ют, что это могилы неолита и бронзового века. Культуры с подобными мо-

гилами именуются мегалитическими: от греческого «мега(с)» — «большой»

и «лит(ос)» — «камень».

I/III. Майкоп: Азия, Европа? 321

321

И в дольменах, и в дольменообразных подкурганных гробницах в одной

из плит пробито круглое отверстие. Конечно, не для карликов. Как полагают

одни ученые — для подношений покойному, другие — для души покойного,

чтобы она в положенное время покинула тело и отправилась в мир предков.

Только вот в дольменах Западной и Северной Европы отверстие в наружной

стенке ведет из дольмена во дворик перед ним, а в гробницах Новосвободной

оно в перегородке, ведет из одной камеры в другую. Впрочем, отверстие мог-

ли делать по традиции, когда структура могилы изменилась — она ушла под

землю. Но это лишь догадка.

Многие связывали гробницы Новосвободной с ближайшими дольмена-

ми — западнокавказскими. Однако от этой идеи пришлось отказаться. Куль-

тура там совершенно иная, да и устройство дольменов заметно отличается.

Появилось искушение связать новосвободненские гробницы непосредствен-

но с мегалитическими культурами Запада. Однако страсть рисовать дальние

миграции связывалась в представлении советских археологов с неблаговид-

ными идеями культуртрегерства. Да и на Западе «мода» на миграции тоже

прошла. Между тем, исторические миграции известны, а о более древних мож-

но догадываться хотя бы по распространению родственных языков — ведь

как-то же индоевропейцы оказались и в Англии, и в Индии...

На кафедре археологии Ленинградского университета я издавна спорил

со Столяром: он отстаивал местное происхождение новосвободненской куль-

туры, я — западное. Заключали даже пари. Но споры наши носили келейный

характер.

Из современных археологов первыми в научной печати о западном

происхождении новосвободненской культуры заговорили наши бывшие сту-

денты — те же В. А. Сафронов и Н. Н. Николаева, которые видели в майкоп-

ской культуре амореев. Но тут речь шла о новосвободненской культуре.

Надо учесть, что выводы археологов определяются не только материа-

лом, но и методическими установками, подходом. А те, в свою очередь, обу-

словлены воспитанием, традицией, к которой археолог принадлежит, его на-

учной школой. Конечно, в формировании школ огромную роль играет инди-

видуальность крупных ученых, но сказывается и среда, проще говоря, тот или

иной город, научный центр. И до революции археологи Москвы отличались от

петербургских чем-то общим. В Москве задавало тон Археологическое обще-

ство, чувствительное к буржуазно-демократическим веяниям. Отсюда инте-

рес москвичей к массовому материалу, к выделению культур, к историческим

обобщениям. В Петербурге господствовала Императорская археологическая

комиссия с аристократическим интересом к сокровищам (главным образом

как к художественным ценностям, пополнявшим царские музеи). Отсюда вкус

309

155 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

I/III. Майкоп: Азия, Европа? 321

321

к стилистическим сопоставлениям. В Москве большой вес имели любители,

петербургские профессора больше ценили профессионализм и становление

археологии как науки.

В наше время различие в другом, да и центров больше. Интересы киев-

ских археологов обычно более локальны, и киевляне стремятся всё вывести

из местных культур Украины. Москвичи, как и подобает столичным ученым,

больше склонны к обобщениям. Они предпочитают рисовать крупными маз-

ками, объединяя мелкие культуры в крупные блоки, и на этой основе тоже

отдают предпочтение, скорее, местным корням: такие блоки существуют дли-

тельно и связаны со спецификой географических регионов, а чтобы заметить

и оценить миграции, надо изменить масштаб. Археологи-питерцы, храня тра-

диции профессионализма, отстаивают важность разработки археологиче-

ской методики. Учась или работая в Эрмитаже, они привыкают пользоваться

«окном в Европу». Они всегда готовы сопоставлять раскопанные материалы

с европейскими, учитывать возможности миграций. Так уж заведено. В уста-

новках каждой школы свои преимущества и свои опасности. Сотрудничество

и дискуссия школ помогает продвигаться к истине.

Супруги Сафронов и Николаева работают в Москве, но они переехали

туда из Ленинграда (работали в моем семинаре) и сохранили если не ленин-

градский научный стиль, то ленинградский дух. Впрочем, они и в Ленинграде

слыли чересчур смелыми в своих гипотезах. Именно они стали «выводить»

с запада и дольмены, и новосвободненскую культуру. Они связали эти культу-

ры как цельную волну нашествия, но не сумели никого вокруг убедить. Один

археолог даже поместил в своей статье сопоставительную таблицу новосво-

бодненской культуры и культур Центральной Европы, чтобы показать, что

между ними нет ничего общего. На его таблицах, конечно, нет.

Но вот в 1979 г. на Северном Кавказе начала работу археологическая экс-

педиция из Ленинграда. Состав ее был почти сплошь молодежный. Началь-

ник — Вадим Бочкарев, уже авторитетный специалист по медному и бронзо-

вому веку, в свое время одна из самых светлых голов в моем семинаре. В со-

ставе экспедиции несколько отрядов. В Новосвободной начал копать отряд

Алексея Резепкина, тоже из моего семинара. Поэтому я был в курсе всего, что

там делалось. Еще в студенческие годы Резепкин, родом из уральских казаков,

отличался упорством и особой основательностью. Придерживался девиза: нет

фактов — нет и оснований для идей. Вот у него и пошли факты, да еще какие!

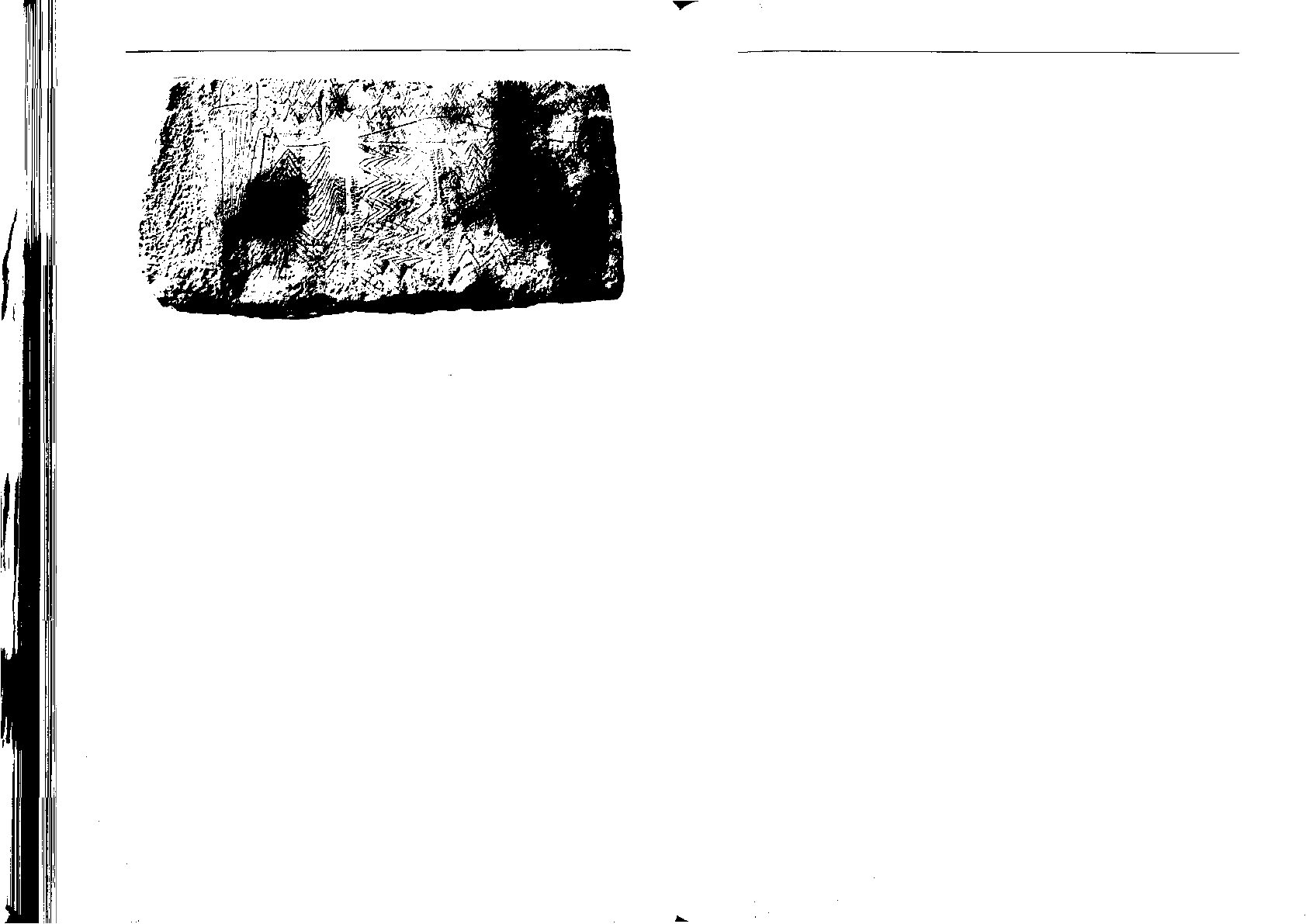

Снова царские усыпальницы, снова гробницы из каменных плит, снова

отверстие «для души». Стены одной из гробниц оказались расписаны крас-

ной и черной красками, изображены лук и колчан со стрелами (рис. 103,

илл. 39, 41). Питомец ленинградской школы, Резепкин (илл. 42) изначально

Рис. 103. Роспись гробницы в Кладах, кург. 28, погр. 1

(по материалам А. Д. Резепкина — Rezepkin, 2000)

представлял себе, что Сафронов, хотя, вероятно, и ошибается в деталях, но

ближе к истине, чем его оппоненты, и нужно ждать аналогий европейских.

Они нашлись, как только он обратился к литературе: находки из Гёлицш, близ

Мерзебурга (Восточная Германия). Там тоже лук и колчан гравированы на вну-

тренней стенке каменной гробницы. Не просто лук и колчан, а точно такие же,

как в Новосвободной! Связь несомненная (рис. 104). Да и новосвободненская

керамика черного лощения очень напоминает так называемые воронковидные

кубки — керамику IV—III тыс. до н. э. севера Центральной Европы, связанную

там тоже с мегалитами. Правда, гробница в Германии более поздняя, отно-

сится ко второй половине III тыс., а новосвободненская — к первой. Однако

важна не конкретно данная гробница, а представленная ею культура, а она

существовала долго. И на Кавказе у мегалитической традиции нет местных

корней, а в Центральной и Западной Европе — очаг мегалитизма с давними,

уходящими в IV тыс. традициями. Значит, всё же оттуда — сюда.

310

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

Рис. 104. Гравировка гробницы в Лейне-Гёлицш (Германия, округ Мерзебург)

(по данным А. Д. Резепкина)

Лук и стрелы — только деталь росписи. Изображения на стенах гроб-

ницы образуют как бы панораму. В центре боковой стены помещена главная

фигура — некто огромный, по-хозяйски рассевшийся и широко раскинувший

ноги. На разведенных руках — по пять пальцев. Он без головы или с неболь-

шим выступом вместо головы. Вокруг него бегут кони, по сравнению с ним

маленькие. Судя по их облику (хвост с кисточкой), кони близки к куланам, то

есть они дикие. В древности было представление, что людям принадлежат до-

машние животные, а вот дикие — богу. Древнерусское слово «дивьи» (дикие)

и означало «божьи» (от «див», «дий» — древнего индоевропейского слова,

означавшего «бог»).

Бег вкруговую выражал пиетет, был знаком почитания. У древних индо-

ариев такой обход совершался посолонь, по ходу солнца, то есть правым пле-

чом к центру, и назывался «прадакшина» (от «дакшина» — десница, правая

рука). Но когда имели дело с миром мертвых, миром предков, где все наобо-

рот, обход совершался против движения солнца и назывался «прасавья» или

«апасавья» (древнерусское «ошую» — слева). Так же обстояло дело у кель-

тов, только названия другие. Дикие кони бегут вокруг сидящей фигуры против

движения солнца — совершают апасавью. Похоже, что в центре сидит боже-

ство, связанное с загробным миром.

Но почему в такой странной позе? Это хорошо известная древняя поза

роженицы. Так многие народы изображали великую богиню-мать, ведавшую

рождением и смертью, то есть переселением из одного мира в другой. «Ши-

роко рассевшаяся госпожа» — называли ее в Сибири. У индоевропейцев она

ассоциировалась с землей: все рождено землей, и все снова уходит в землю.

I/III. Майкоп: Азия, Европа?

321

Мать-Сыра Земля называлась она у славян. Индоарии почитали Мать-Землю

Притхиви. Итак, это Мать-Земля широко раскрывает покойному свои объятия

(между прочим, о том, что это женское божество, раньше других догадался

Феликс Балонов).

А при чем тут кони? Черные кони божества смерти известны грекам

и германцам. У индоариев цветом смерти и траура был красный, поэтому

здесь кони красные (кстати, с этим связан ритуал посыпания покойников

охрой). У греков Мать-Земля — это богиня Деметра («Да-метер» и означает

«Земля-Мать»),

Безголовое божество загробного мира известно у греков. В греческой

черной магии последних веков до новой эры безголовый демон, связанный со

смертью и плодородием, неопределенно именовался «Ужасный». Даже боги не

могли ни видеть его, ни знать его имя. «Тебя призываю, безголовый... — обра-

щался к нему автор одного колдовского папируса. — Тебе подвластно все, твой

истинный образ никто из богов не может увидеть». Смысл этого вот в чем: убий-

ство — тяжкий грех, но бог смерти, убивающий всех, свободен от этого греха,

он убивает неузнанным. Имя хозяина загробного мира у древних греков — Аид,

это означало «Невидимый»: он носил шапку-невидимку. В представлениях

древних невидимость была как-то связана с укрыванием головы. По Гомеру, ме-

няла свой облик и Деметра, то есть бывала неузнанной, как бы невидимой.

Минуточку, тут что-то не так. Кто же всё-таки правит в загробном мире —

Аид или Деметра? По греческим авторам, Аид. Но исследования открывают

другую картину в первобытном прошлом греков. Оказывается, Аид — позд-

нее явление. Исходный вариант этого слова в греческом языке грамматически

оформлен как абстрактное существительное собирательного значения (вроде

русских «чернуха», «всячина»), то есть слово обозначало просто загробный

мир, а потом было персонифицировано. Еще Нильсон заметил, что у Гомера

в загробном мире Аид царствует, но не управляет. Все действия там совершает

его супруга Персефона. Она-то и есть подлинная правительница царства мерт-

вых. А Персефона — дочь Деметры.

Но обеих — мать и дочь — в Греции иногда звали Деметрами, так что, похо-

же, Персефона (если говорить о происхождении образа) — не дочь, а двойник

Деметры. Если слово «Деметра» — греческое, то «Персефона» — нет, с гре-

ческих корней оно не раскрывается. И его даже усвоили-то греки в разных

местах по-разному: Персефона, Персифона, Ферсефасса. Видимо, лишь придя

в Грецию, греки познакомились с ней и сблизили ее со своей богиней Деме-

трой, кое-где отождествив их, а в основном сделав местную богиню дочерью

Деметры. Персефона заместила Деметру в некоторых ролях. Таким образом,

первоначально у греков в подземном царстве правила Деметра, богиня земли.

312

313 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

Безголовые боги известны также у кельтов. Сосуды с изображениями

безголовых персонажей найдены в Малой Азии и в Иране. Особенно любопыт-

но, что по всему Балканскому полуострову археологи находят очень древних,

неолитических (IV тыс. до н. э.), глиняных идолов без голов. Идолы женские.

У них были головы, но приставные: сохранились отверстия на месте шеи, ино-

гда обнаруживаются и сами головы — отдельно. Видимо, в каких-то ситу-

ациях, при каких-то обрядах голову надо было прятать, а идол должен был

представать без головы или с другой головой. Хоть это идолы, по-видимому,

догреческие, но по некоторым подробностям культа установлено, что это изо-

бражения богини, которую греки, придя в Грецию, стали называть Деметрой

(или она сжилась с образом Деметры, а может быть, была ей родственна из-

начально). В архаичной Аркадии Деметру Черную изображали с конской го-

ловой и гривой. Деметра считалась повелительницей или матерью близнецов

Диоскуров («сыновей бога»). По всей Европе их почитали как всадников или

коньков (у славян такие выставлялись на крыше). В Индии у таких же близне-

цов Ашвинов («Конских»), имевших титул «дети бога», был учитель Дадхьянч.

По мифу он был в ссоре с Индрой, и, чтобы спасти этого учителя от гибели, его

голову спрятали, а ему на время приставили конскую голову. Не происходило

ли нечто подробное и с Деметрой?

Кроме этого, безголовость во многих культурах — признак загробных су-

ществ, духов смерти, душ покойников.

Но вернемся к росписи. На другой стене изображен схематически высо-

кий персонаж с руками и ногами, но без головы, а рядом с ним — лук и колчан

со стрелами. Руки широко раскинуты, они трехпалые, как лапы птицы, да еще

с оперением снизу — как крылья. Трехпалые люди изображались на триполь-

ской керамике на этапе BII-CI (это последние века IV тыс.), причем в контек-

сте, позволяющем видеть в них души людей.

По-видимому, и здесь это — душа умершего, продвигающаяся по направ-

лению от входного отверстия («дырки для души») к богине-матери. Вот зачем

отверстие! Это для покойного символ входа в загробный мир. Возможно, изо-

бражен конкретный покойник, захороненный здесь: изображение безголо-

вое, а у скелета, захороненного в этой могиле, рана на черепе, то есть голова

испорчена — «убита». Немцы до недавнего времени всех умерших насиль-

ственной смертью представляли безголовыми.

Но не менее вероятно, что изображен не сам убитый, а его прототип

(образец и проводник для него и всех умерших) — первочеловек, умерший

первым и проложивший пути в загробный мир. Именно таким выступает в ин-

доарийских мифах царь мертвых Яма, в иранских — Йима, у германцев (но

уже очень смутно) — великан Йимир. Лук и колчан у многих древних народов

I/III. Майкоп: Азия, Европа?

321

(от египтян и ассирийцев до иранцев) символизировали царское достоинство,

а знатных подданных, полководцев царя, хоронили со стрелами в руке (сим-

волика ясная: лук посылает стрелы). Лук и колчан, предназначенные самому

убитому, нарисованы на другой плите — напротив богини.

Истолкование сюжета росписи вовлекает нас в мифологию индоевропей-

ских народов — индоариев, греков, кельтов, германцев.

5. Загробные собаки. В лагере экспедиции прижился кот, серый и смыш-

леный. Он был сообразителен, как собака, даже исполнял команды «Лечь!»

и «К ноге!». Но собак он ненавидел. Поблизости от лагеря паслись стада,

и когда археологи уходили на работу, злые овчарки овладевали лагерем и го-

няли кота до изнеможения. Поэтому по утрам, как только люди брались за

лопаты, кот начинал страшно орать и забирался на весь день на дерево —

слезал только к вечеру. Собаки были для него исчадиями ада. Раскопки под-

твердили его восприятие.

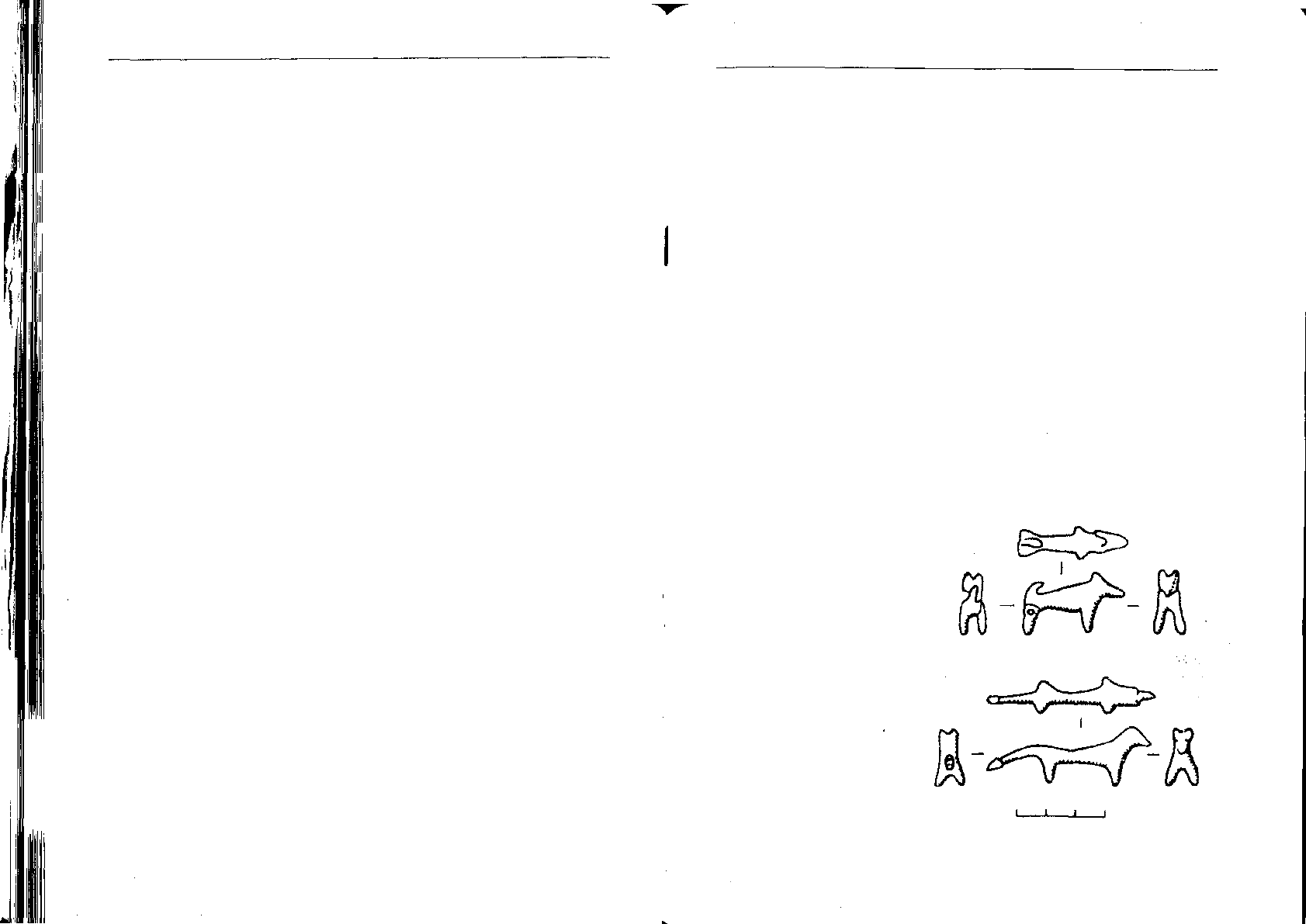

В самой богатой каменной гробнице, где были захоронены женщи-

ны и ребенок, среди многих сокровищ (их тут больше, чем во всех рас-

копанных ранее гробницах, вместе взятых) найдены две парные фигурки

собак — одна бронзовая, другая серебряная (рис. 105). Вероятно, эти

фигурки были ручками какой-то вещи, потому что сохранились следы

припоя, но в могилу положили не эту вещь, а отломанных от нее соба-

чек: они были важны сами по

себе. Отломанная нога брон-

зовой собаки была заменена

серебряной трубочкой, и та-

кой же трубочкой дополнен

конец хвоста. Собаки при-

надлежали к разным породам

охотничьих.

Бронзовая собака —

узкомордая, с длинным тулови-

щем и очень длинным прямым

хвостом, похожая на лисицу, но

с висячими ушами. Так выгля-

дят борзые — собаки для охо-

ты «по-зрячему», на степного

зверя. Серебряная собака —

совершенно иная: плотная, со

п г

„

й

, „„„ ,

г

Рис. 105. Собачки из Кладов (кург. 31, погр. 5;

стоячими ушами И коротким по материалам А. Д. Резепкина)

321

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

хвостом, закинутым на спину. Это лайка — собака, приспособленная для охо-

ты в лесу, для подслушивания и облаивания спрятавшегося зверя. Так что от

такой пары собак не скрыться ни в лесу, ни в степях — найдут и схватят.

Изображения двух разнопородных собак часто встречаются в древно-

стях Ближнего Востока, но тесная связь собак с погребальным культом ха-

рактерна именно для индоевропейцев. У индоариев царя мертвых Яму сопро-

вождают две медноцветные собаки, у одной кличка Шарбара — «Пестрая»,

у другой Удумбала — «Черная» (значит, первоначально собаки мыслились

разного цвета). Они разыскивают умерших и доставляют их к Яме. У иран-

ского Йимы тоже две собаки. Собаки эти должны вместе с прекрасной де-

вой встречать мертвеца на мосту через поток забвения и препровождать его

в загробный мир.

Пара собак связана с погребальным культом и у древних греков. В гре-

ческой мифологии выход из царства мертвых охраняет страшный пес Кер-

бер (в позднем чтении — Цербер): туда пропустит, а назад — нет. По Гомеру

и Гесиоду, у него много голов — 50 или 100. По поздним изложениям мифа,

это трехголовый пес, но на ранних изображениях у него всегда две головы.

Первоначально, вероятно, была пара собак. Греческое имя чудовищного пса

в точности соответствует индоарийскому слову «пестрый» (один синоним —

«шарбара», другой — «карбура»).

На Кавказе представление о двух загробных собаках очень древнее. На

серебряной чаше из могилы II тыс. до н. э. в Триалети, в Грузии, пара собак

ведет героя к сидящему на троне персонажу, — видимо, божеству. На предме-

тах кобанской культуры (последние века II тыс. — первые века I тыс. до н. э.)

часто изображаются страшные пятнистые (пестрые) собаки с оскаленными

зубами. У абхазов издревле пара божественных собак почиталась как одно

божество Альшкьынтыр, у грузин это два священных пса мтцеварни.

В могилы клали и самих собак. В гомеровской «Илиаде», хороня Патрок-

ла, Ахилл бросил в погребальный костер двух собак. В тех греческих могилах,

где нет кремации, скелеты собак встречаются. В Казахстане в андроновской

культуре II тыс. до н. э„ которую археологи считают иранской, тоже в моги-

лах попадаются скелеты собак, иногда парами. Так и в дольменах Кавказа.

Но особенно характерны погребения собак для культуры шнуровой керамики

Саксонии и Тюрингии, это тоже III тыс. Вот где их уйма. Но ведь это именно

та культура или следующая за той, к которой относится и каменная гробница

в Гёлицш, где Резепкин отыскал изображение лука и стрел, очень похожее на

найденные под Новосвободной. Опять корни уходят в Центральную Европу...

А кот погиб. И совсем не от собак. Его сгубило современное засоре-

ние окружающей среды: в окрестностях травили грызунов, кот съел то ли

I/III. Майкоп: Азия, Европа?

321

отравленную крысу, то ли приманку и отправился в мир иной. Знал бы он, кто

его встретит у входа...

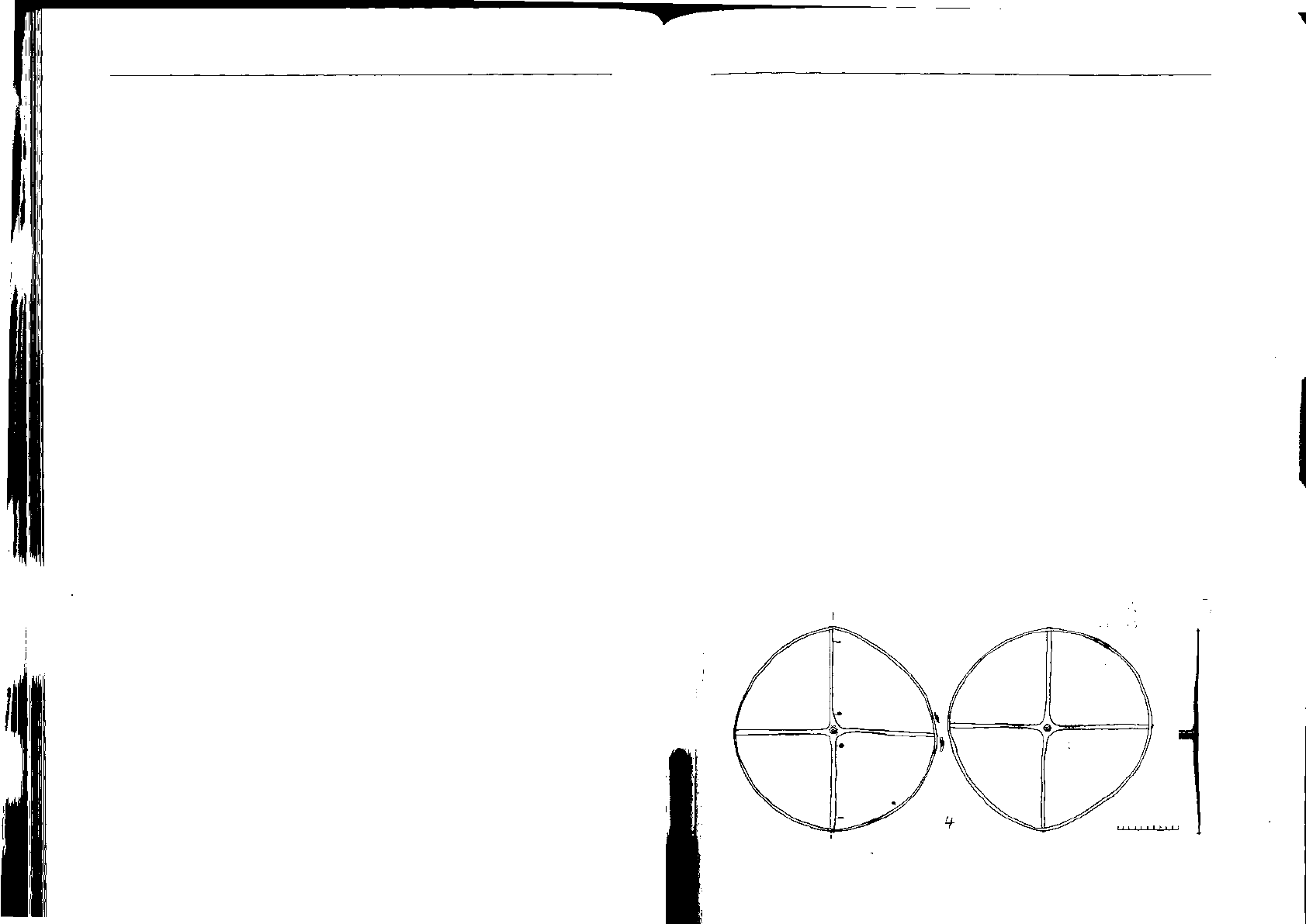

б. Колесо на шесте. В той же каменной гробнице был обнаружен стран-

ный комплект (рис. 106). Сверху — бронзовое колесо диаметром в локоть,

с четырьмя спицами крест-накрест, в центре — втулка для насадки на очень

тонкую ось, во втулке — остатки древесины. Обод колеса сделан из тонкой

проволоки — ехать на нем нельзя. Под колесом находился бронзовый сосудик

в виде кораблика длиной 22 сантиметра — ковчежец, в нем каменный пест.

Там же залегали три обработанные деревянные палочки. По-видимому, коле-

со было поднято плашмя на шесте над остальными вещами, а когда шест сгнил,

упало на них сверху.

Вся загвоздка в том, что колеса со спицами в эпоху новосвободненской

культуры были еще неизвестны — повозки катились на массивных сплошных

колесах. По всем признакам бронзовое кольцо с перекрестьем — не колесо,

а символ. Так в древности изображали солнце. В другом кургане той же куль-

туры (у села Кишпек) найден такой же бронзовый ковчежец, на нем изображе-

ны солярные символы. Объяснение Резепкин нашел в Махабхарате — древнем

эпосе индусов. Там описывается священное колесо, охраняющее сосуд с маги-

ческим питьем — амритой, живой водой, делающей пьющего бессмертным.

«А-мрита» и значит «бессмертная». В греческих мифологии и языке этому

соответствует амврозия — питье бессмертных богов. Более древнее звуча-

ние — амросия, от прилагательного, которое восстанавливается специалиста-

ми как «амротос» — бессмертный. Объясняется и пест: им выдавливали сок из

священных растений для амриты.

Рис. 106. Колесо-штандарт из Кладов (по материалам А. Д. Резепкина, 1991)

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

В Древнем Пенджикенте, в Средней Азии, точно такое же «колесо» изо-

бражено на фреске в сцене оплакивания покойника. Оно поднято на шесте

над гробом. В городе жило тогда ираноязычное (как и современные таджики)

население. То есть арии.

Но до недавнего времени колеса, поднятые на шестах и зажженные,

были символом солнца у всех народов Европы, в том числе и у русских. На

своих карнавалах «майское колесо» сжигали французы и немцы, шведы

и итальянцы.

А в деревянных палочках под колесом Резепкин увидел орудия для до-

бывания священного огня трением — индийские арани. В Греции такое орудие

называлось атрагеном — «рождающим огонь», от неизвестного позднее гре-

ческому языку индоевропейского слова «атра» — 'огонь' (таков смысл в Ин-

дии и Иране). У гуцулов «ватра» — 'очаг'. Кстати, отсюда же наша «ватруш-

ка» — круглая, как солнце, лепешка с творогом, первоначально культовая.

Иногда она выложена поверх перекладинами крест-накрест. У нас это иран-

ское наследие — от скифов и сарматов, но путь к нашей ватрушке начинается

гораздо раньше скифов — еще в новосвободненском бронзовом «колесе»,

поднятом над священным питьем.

7. Колеса и колесницы. В связи с бронзовым колесом из Кладов нужно

рассмотреть вопрос о конях и боевых колесницах. Коль скоро это погребение,

возможно, относится к эпохе грекоариев, то есть ко времени еще до греков

и ариев, ко времени, более близкому к индоевропейскому пранароду, самый

раз вспомнить, что с индоевропейцами многие ученые связывали интенсивное

использование домашнего коня, всадничества и боевых колесниц. Именно

этим преимуществом многие были склонны объяснять успехи индоевропей-

ских завоеваний и широкого распространения индоевропейцев. Предполага-

лось, что греки в Грецию вторглись на боевых колесницах, изображенных на

стелах из Микенских шахтных гробниц. И уж, конечно, арии ворвались в Ин-

дию и Иран на легких боевых колесницах. С этим связывали погребения ко-

ней, индоарийский обряд ашвамедхи (у кельтов экуамидуа) и прочее.

В свете археологии это вырисовывается как один из научных мифов. Пока

индоевропейский пранарод помещался всего на тысячу лет древнее вторже-

ний в Индию и Иран, это еще можно было считать правдоподобным. Но когда

даже происхождение крупных индоевропейских семей ушло в глубь энеолита,

в IV-V тыс., всё построение затрещало по швам.

Прежде всего, о езде верхом. Двое украинских археологов, В. Н. Да-

ниленко и Н. М. Шмаглий, в 1972 г. опубликовали на украинском языке не-

большую статью под названием: «Об одном поворотном моменте в истории

VIII. Майкоп: Азия, Европа?

317

энеолитического населения Южной Европы». В этой статье они истолкова-

ли находимые в энеолитических памятниках роговые шпеньки с отверстием

сбоку (в отростке) как боковые принадлежности конской узды (псалии), или

точнее — как их прототипы, а эту узду — как свидетельство исключитель-

но верховой езды (рис. 107). В статье 1983 г. Шмаглий с И. Т. Черняковым

добавили сюда и деревянные псалии. Всадничество в энеолите! Это откры-

тие с энтузиазмом приняли многие крупные украинские археологи, а за ними

многие археологи мира, мечтавшие подкрепить археологией неопределенные

языковые изыскания об индоевропейской терминологии. Особенно за это

ухватились те археологи и лингвисты, которые отстаивали степную прароди-

ну индоевропейцев.

Но через десяток-другой лет стало ясно, что эти роговые и деревянные

шпеньки не могут быть и никог-

да не были псалиями. Да и сам Р

Даниленко признавал, что они

больше смахивают на застежки,

называемые на Украине «цур-

ками». Застежками они и были:

находятся больше в поселени-

ях, чем в погребениях, никогда

при конских скелетах, а по рас-

положению в могилах — там,

где и должны лежать застежки.

Нет также оснований считать,

что узда необходима только для

верховой езды. В археологии

есть только два прямых доказа-

тельства верховой езды — изо-

бражения всадников и находки

стремян. То и другое появляется

только в железном веке — у ски-

фов и других кочевников этого

времени, в начале I тыс. до н. э.

Колесо было использовано

для перевозки грузов впервые на

Древнем Востоке. Повозка рас- Рис. юл Цурки, интерпретированные

пространялась Оттуда ВПЛОТЬ ДО

В

"

Д

" Д

аниленко и Н

-

М

- Шмаглием (1972) как псалии

^ . _ . 1-3 — Замок в районе Кисловодска; 4-7,9 —

северной Европы медленно (это

Новые Русеш

ты; 8 — Березовская ГЭС; 10-11 —

прослежено рядом ученых ПО Сабатиновка!;:/^ —Хэбэшешть (Румыния)

ш

319

160 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

находкам, составлены карты рас-

пространения). Мы знаем, что по-

возки широко применялись в ям-

ной культуре, были они, конечно,

и в катакомбной, и не только в ан-

дроновской, но и в начальной для

нее — синташтинской.

Но вот насчет признания бо-

евых колесниц, расписанных во

многих археологических работах,

нужно быть гораздо осторожнее.

Но только четырехколесные, но

и двухколесные повозки имеются

в ряде катакомбных погребений.

Однако все они на массивных

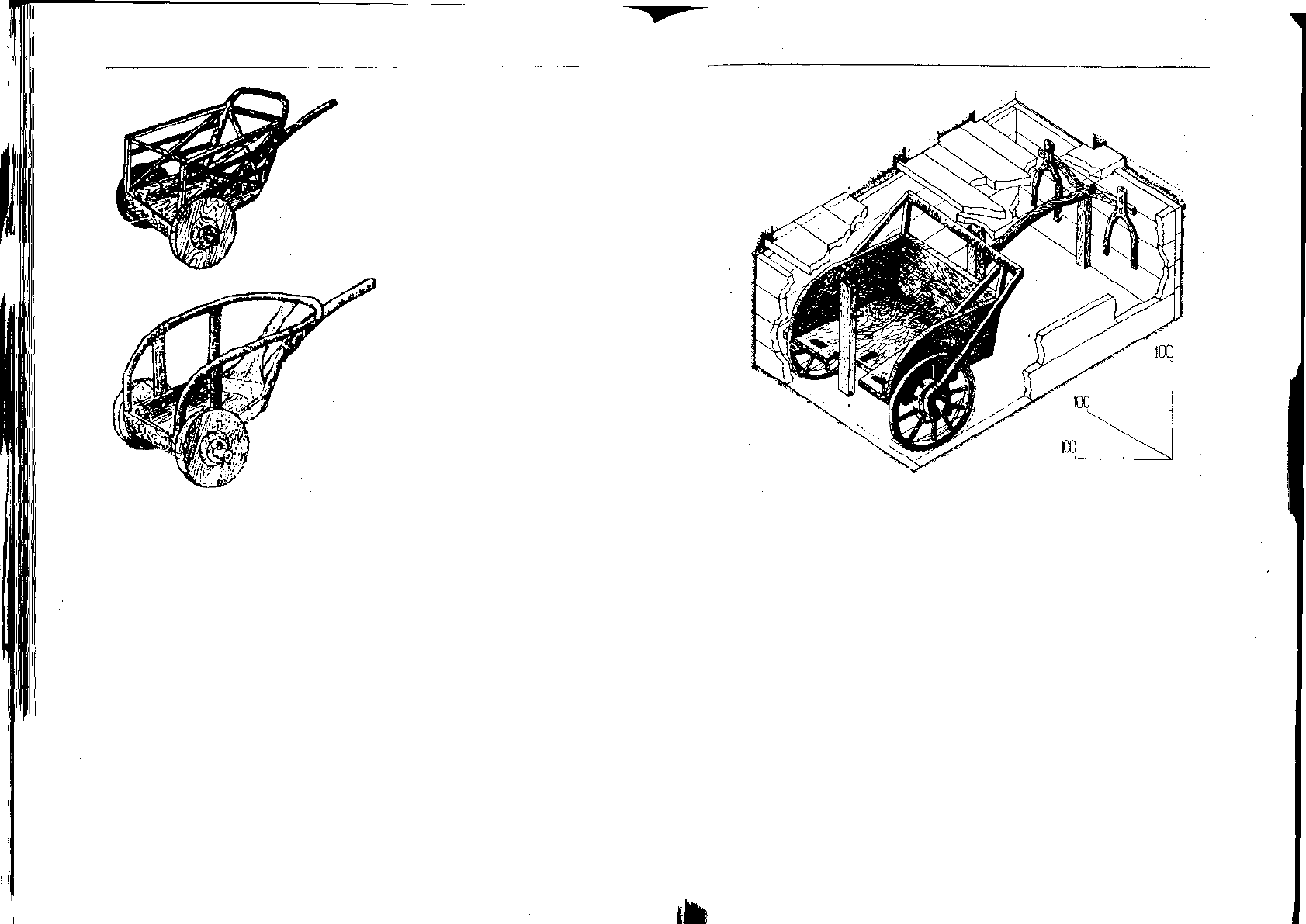

дисковидных колесах (рис. 108).

Кстати, в общеиндоевропейской

терминологии нет слова «(колес-

ная) спица». Повозки эти най-

дены без упряжных животных,

но известно, что лошади в такие

повозки никогда и нигде не за-

прягались. Повозки на таких ко-

лесах везли исключительно быки

(волы) — это установлено по

многим находкам и изображениям. Кстати, в Криворожье при такой повозке

в катакомбе найдены наконечник и часть древка стрекала — вот чем управля-

ли ездовым животным! Также там найдено тяжелое ярмо, а вот псалии от узды

не обнаружены. Это был, конечно, бык, а не лошадь.

Синташтинские повозки, чуть более поздние, чем катакомбные, стояли

на легких колесах со спицами и запрягались лошадьми (рис. 109). Донецкий

археолог Цимиданов заметил, что они небольшие — вмещали только одно-

го человека. Между тем, для боевой колесницы необходимы два человека:

возница и стрелок. Питерский археолог Ф. Р. Балонов рассуждает с военной

точки зрения: для боевой колесницы необходимо ровное поле боя, сеть дорог.

Он припоминает, что в ночь перед битвой при Гавгамелах персидские воины

ровняли поле и расчищали его от камней, чтобы колесницы не перевернулись.

Ни дикая степь, ни лес, ни горная местность для них не годятся. Поэтому он

считает, что боевые колесницы могли применяться только в цивилизованных

Рис. 108. Варианты реконструкции колесницы

из катакомбной могилы у с. Марьевка

в Поингулье, кург. 11, погр. 27 (по данным

С. Ж. Пустовалова, 2005)

I/III. Майкоп: Азия, Европа? 321

321

Рис. 109. Реконструкция колесницы из Синташты

(по материалам В. Ф. Генинга и др., 1992)

условиях войны, при наличии государственной организации. В условиях же

быта предгосударственных ариев колесницы могли применяться только в ри-

туале — для ристаний и ради престижа.

В страну Митанни, не говоря уже об Индии, арии пришли с колесницами,

заимствованными у протоиранцев — если это были действительно боевые ко-

лесницы, а не повозки для вождей и победоносных богов, для ристаний и цар-

ской охоты. В Ригведе с них разят врагов только боги и богоподобные герои.

А в Индии вообще, несмотря на внимание к колесницам в Ригведе, самые ран-

ние колесницы датируются временем между серединой IV и серединой I вв.

до н. э., а самые ранние их изображения — концом I тыс. н. э. Более ранние

повозки — только с массивными колёсами.

Культ коня, несомненно, был у индоевропейцев до колесниц и до повозок.

Вполне вероятно, даже до одомашнивания коня.

Точно так же, возможно, и культ колеса. Не повозка в нем отображена,

а солнце. Эти спицы из бронзы сделаны тогда, когда никаких реальных колес

со спицами еще не было. На них никто не ездил. Эти спицы символизируют

лучи, обращеные на все четыре стороны света.