Конюхов А.И. Осадочные формации в зонах перехода от континента к океану

Подождите немного. Документ загружается.

ГЛАВА 8

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ МАТЕРИКОВЫХ ОКРАИН В ПОЗДНЕМ

МЕЗОЗОЕ И КАЙНОЗОЕ

Осознание роли Мирового океана в геологическом прошлом

Земли пробудило живейший интерес к его истории и, в частности,

к истории периферийных областей, где расположены материковые

окраины. С последними связывают немалые надежды в отношении

пополнения природных минеральных ресурсов, быстро истощаю-

щихся на суше. Рассмотрим особенности геологического развития

тех материковых окраин, которые недавно стали предметом

обсуждения в научной литературе, и ограничимся оценкой основ-

ных тенденций в эволюции важнейших переходных от континента

к океану зон: пассивных на примере окраин в Атлантическом

океане, активных — на примере андийских и невадийских окраин

в Тихом океане.

История пассивных материковых окраин

в Атлантическом океане

Большинство ученых, участвующих в изучении переходных от

континента к океану зон, придерживается точки зрения о рифто-

вом происхождении впадин Атлантического (и Индийского) океа-

на, возникших после раскола древней Пангеи. Рифтовый этап ле-

жит за пределами нашего рассмотрения, так как с ним связаны

только начальные стадии формирования пассивных окраин. Их

собственную историю, видимо, следует начинать со средне- и

позднеюрской эпох, поскольку самая древняя океаническая кора,

встреченная в процессе глубоководного бурения в Атлантическом

океане, имеет позднеюрский возраст. О рифтовом происхождении

пассивных окраин свидетельствует также идентичный набор гео-

формаций в нижней части осадочного разреза большинства окраин

в «молодых» океанах (молассоидных красноцветных и эвапорито-

вых толщ), имеющих зачастую не только идентичный состав, но

и близкий возраст на противолежащих окраинах, которые разде-

лены в настоящее время океаном.

В раннюю фазу раскрытия Атлантического океана (подразу-

мевается его образование на месте грабеновидных прогибов,

трансформировавшихся сначала в небольшие рифтовые впадины

с океанической корой, а затем вследствие спредиига океанского

дна — в более или менее глубоководные депрессии с океаниче-

ским типом коры) окраины континентов играли особенно важную

роль,

так как типичные абиссальные равнины либо отсутствова-

ли,

либо занимали неширокие ареалы, находившиеся иод влия-

нием сноса с материка. Естественной границей окраин на суше

служили склоны поднятий, сохранившихся от периода рифтогене-

за. Эти эпирифтовые сооружения — невысокие хребты и высокие

плато — протягивались на значительные расстояния, препятствуя

проникновению морских вод в глубь континентов. Об этом свиде-

11 Зак. 1485 151

тсльствует слабое развитие, а иногда и полное отсутствие средне-

и отчасти позднеюрских морских отложений в наземных разрезах

многих современных окраин и прилегающих областей конти-

нентов.

Как показывают детальные геофизические исследования по-

следних лет, а отчасти и материалы глубоководного бурения,,

внешняя кромка юрского шельфа располагалась, вероятно, на

60—100 км мористее современной. С нею зачастую отождествляют

погруженный край древних карбонатных платформ, положение

которого четко устанавливается геофизическими методами под

современным склоном, а иногда в районе подножия в различных

районах атлантической окраины США [43]. Расширение океани-

ческого ложа сопровождалось дроблением периферийных участ-

ков континентальной коры и погружением отдельных блоков. Не-

прерывные опускания, которыми был охвачен край континента,

благоприятствовали в условиях аридного климата, господствовав-

шего на многих окраинах юрского периода, активному рифострои-

тельству вдоль внешней кромки древней континентальной отмели.

Лишь в прибрежных районах, в непосредственной близости от

склонов эпирифтовых поднятий, накапливались терригенные мор-

ские,

в основном песчаные осадки. Реконструкция обстановок се-

диментогенеза, характерных для пассивных материковых окраин,

располагавшихся в тропических и субтропических климатических

зонах, дана на рис. 37.

В целом описываемый период может быть определен как этап

первичной дифференциации пассивных окраин, так как к этому

времени боковые рифтовые грабены, заложившиеся еще в период

активного рифтогенеза, либо отмерли, либо трансформировались

в крупные прогибы — авлакогены, протягивавшиеся в глубинные

районы континентов. Окраина такого авлакогена в геоморфологи-

ческом отношении представляла собой чаще всего глубоко вдаю-

щийся в сушу залив, в акватории которого в условиях быстрого

и постоянного прогибания формировались толщи карбонатного

состава, их суммарные мощности превышают, как правило, не-

сколько сотен и даже тысячи метров. Примером подобного проги-

ба может служить Лузитанский бассейн в западной части Иберий-

ского полуострова, где в позднеюрскую эпоху (рис. 38) сложились

мощные комплексы карбонатных отложений: водорослевые био-

гермы, биоморфно-детритусовые, пеллетовые и оолитовые извест-

няки, а также доломиты древних приливно-отливных равнин. Как

отмечалось в главе 6, сонахождение этих пород и их взаимопере-

ходы в пространстве напоминают современную ситуацию в зали-

вах Шарк, Баунд-Саунд и Спенсер на окраинах Австралии. В пе-

риоды регрессий моря аккумуляция карбонатов в широких, глубоко

вдававшихся в сушу заливах сменялась накоплением терригенных

красноцветных и сероцветных осадков, в основном аллювиально-

пролювиального генезиса, вмещавших горизонты торфов. Крупные

периконтинентальные прогибы существовали также на северо-за-

падной окраине Африки (Тарфая-Аюн, Сенегальский, Мароккан-

162

Га1/

ЕЗ

2

E^1

J

И* И*

Ш* Ш? Ш« ES*

Рис.

38. Материковые окраины в раннюю стадию раскры-

тия Атлантического океана (поздняя юра, ~ 145 млн. лет

назад).

По Дж. Слейтеру, С. Хеллингеру и Ч. Тапскотту

(1977 г.)

Условные обозначения к рис. 38—40,

42 —4-1

/

—

местоположение крупных рифтовых грабенов; 2 — участки

выхода к океану континентальных рифтов и/или авлакогенов в

областях преимущественно карбонатной седиментации; 3

—

участки

выхода к океану континентальных рифтов и/или авлакогенов в об-

ластях преимущественно терригенной седиментации; 4

—

окраины

эпиплатформенных орогенных сооружений; 5

—

зарождающиеся

окраины платформенных пенепленов; 6

—

эпиконтинентальные моря;

7

—

срединноокеаническое поднятие; 8

—

глубоководные скважины,

пробуренные с «Гломар Челленджера» и вскрывшие отложения

соответствующего возраста; 9

—

положение современной береговой

линии и изобаты 2000 м. Стрелками показано положение древ-

них зон апвеллинга

11*

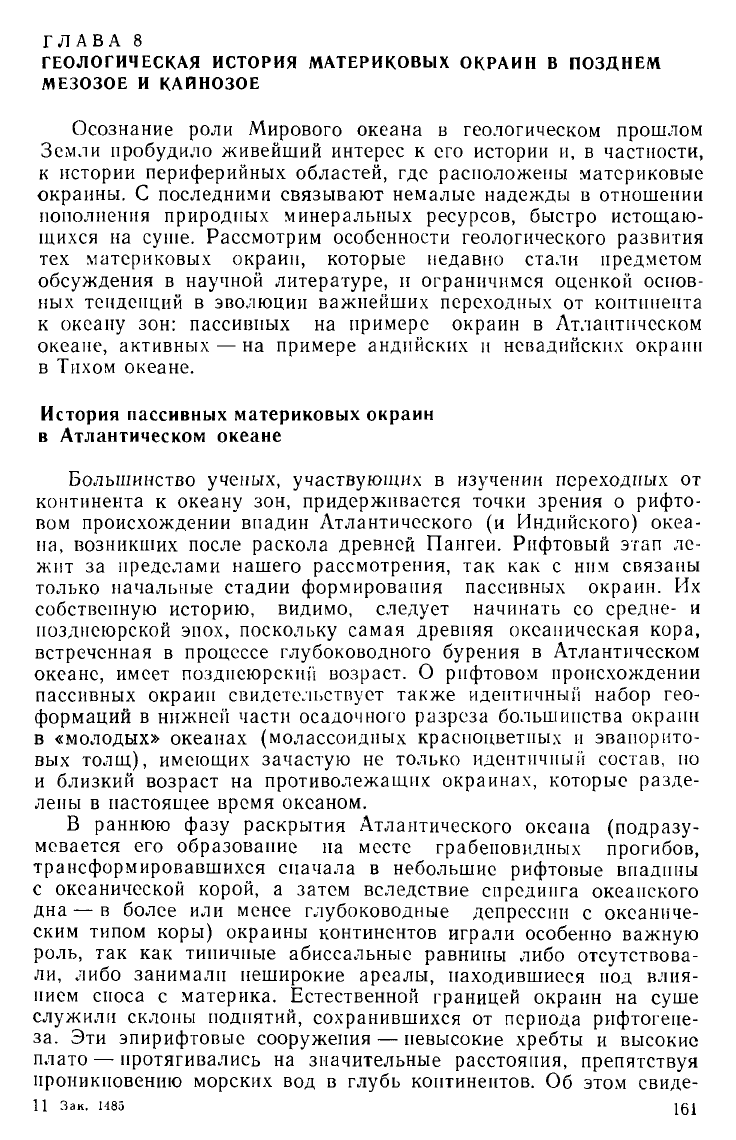

Рис.

39. Материковые окраины в Западном полушарии в леокомское время

(~125 млн. лет назад). По А. И. Конюхову (1982 г.)

Условные обозначения см. рис. 38

ский) и атлантической окраине Северной Америки (прогибы банки

Джорджес и Балтиморского каньона). В большинстве случаев

здесь располагались мощные карбонатные банки — обширные

шельфовые отмели, находившиеся вне воздействия терригенного

сноса с суши. Эти прогибы были разделены участками с узкой

континентальной отмелью и коротким, но, по-видимому, довольно

крутым склоном (рис. 39).

Таким образом, позднеюрская эпоха в Северной Атлантике

была временем широкого распространения окраин эпирифтовых

сооружений, а также окраин авлакогенов — крупных зон опуска-

ния, представлявших собой глубоко врезанные в сушу заливы, с

164

которыми в низких и умеренных широтах была связана аккумуля-

ция карбонатов прибрежно-шельфового и лагунного типа. Лишь в

южном секторе атлантической окраины Северной Америки (южнее

мыса Гаттерас) денудация прибрежных поднятий привела к об-

разованию широкой континентальной отмели, в прибрежной части

которой, как и на побережье Южной Англии, формировались при-

ливно-отливные комплексы карбонатных осадков. Не только на

окраинах, но и повсеместно в Центральной Атлантике преоблада-

ли процессы карбонатонаколления. В южной части Гондваны в

этот период уже существовали грабеноподобные структуры, в кон-

це юры трансформировавшиеся во внутриконтинентальные рифго-

вые впадины. В терригенных отложениях средне- и позднеюрского

возраста, пройденных бурением в 71-м рейсе «Гломар Челленд-

жера» в приконтинентальных районах Аргентинской котловины

и на Фолклендском (Мальвинском) плато, глинистые минералы

представлены хлоритом, иллитом и смешаннослоиными образова-

ниями, т. е. ассоциацией, генетически связанной с размывом вы-

ветрелых пород, слагавших прибрежные поднятия. Конец юры

ознаменовался обогащением осадков монтмориллонитом, что

X. Робер и А. Майо объяснили в 1983 г. пененленизацией рельефа

прилегающей суши и развитием коры выветривания и почв в пре-

делах расширявшихся прибрежных равнин. Нижнемеловые осад-

ки снова характеризуются присутствием хлорит-иллит-смешанно-

слойного комплекса глинистых минералов, что вызвано оживле-

нием тектонических подвижек в Фолклендской (Мальвинской)

зоне глубинных разломов и раскрытием Капской котловины.

Впрочем, раннемеловая эпоха ознаменовалась активизацией

тектонических движений и, в частности, спредннговых процессов

также в центральных районах Атлантики. С нею было связано

омоложение рельефа на уже сформировавшихся окраинах мате-

риков. Это было время широкого распространения континенталь-

ных рифтов и окраин эпиплатформенных орогенных сооружений

(рис.

40). Система длительно развивавшихся рифтов протягива-

лась вдоль полосы раскола западной части Гондваны, огибая с

востока Бразильский щит и опускаясь на юг вплоть до широты

хребтов Китовый и Рио-Гранде. Здесь в довольно обширных эпи-

континентальных бассейнах накапливались преимущественно нро-

лювиалыю-аллювиальные и озерно-болотные осадки. Примером

последних могут служить битуминозные глины Букомази (Ан-

гола).

Рифты заложились и по северной границе молодого океана,

например в зоне сочленения Иберийского массива и Большой

Ньюфаундлендской банки. Развитие рифтов, как установили в

1973 г. В. Е. Хаин и Б. А. Соколов, сопровождалось образованием

оперяющих прогибов, особенно крупных в зонах так называемого

тройного сочленения. Эти прогибы заполнялись мощными толща-

ми пролювиально-аллювиальных и дельтовых осадков (например,

грабен Бенуэ). Омоложение рельефа привело к оживлению про-

цессов аккумуляции отложений на окраинах в восточной части

165

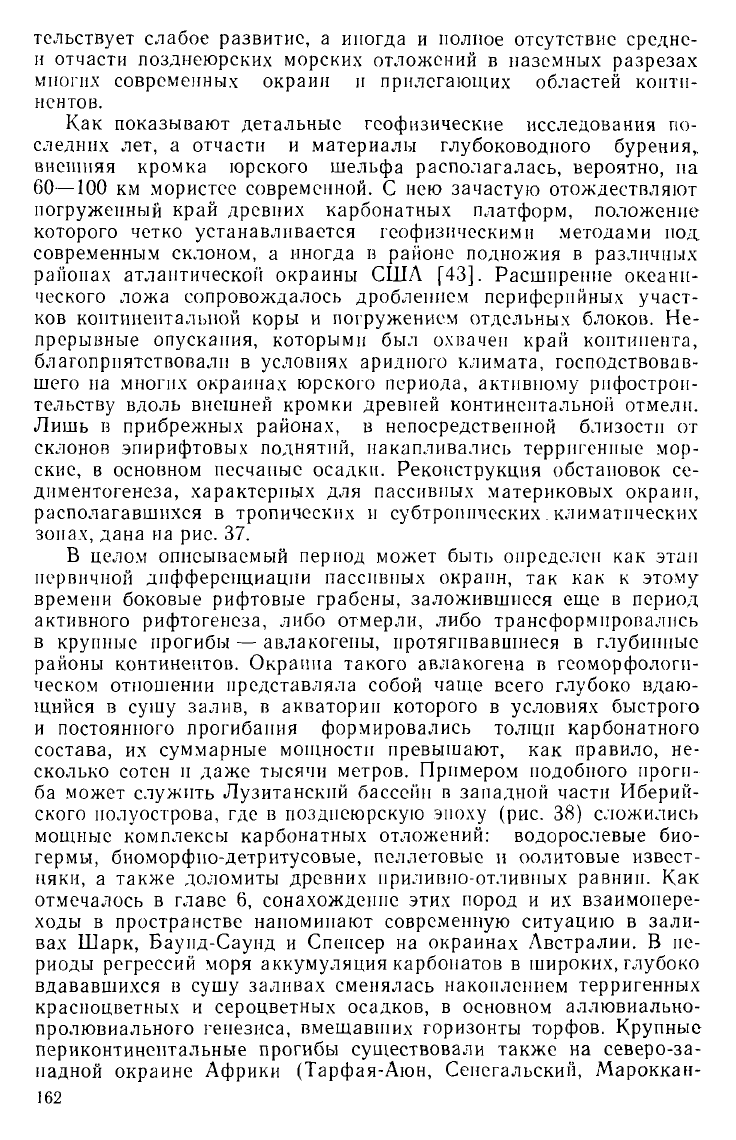

Рис.

40. Материковые окраины в Западном полушарии в конце аптского и на-

чале альбского веков (~110 млн. лет назад). По Л. И. Конюхову (1982 г.)

Условные обозначения см. рис. 38

Центрально-Атлантической впадины. Здесь в связи со значитель- -

ным смягчением климата карбонатная седиментация сменилась

терригенной. В неокоме в периконтинентальных прогибах Северо-

Западной Африки и Западной Европы сформировались мощные

комплексы отложений аллювиальных и дельтовых равнин, а также

подводных конусов выноса, приуроченных к участкам выхода в

океан авлакогенов и континентальных рифтов (см. главу 6). Акку-

муляция осадков в этих районах характеризовалась едва ли не

самыми высокими скоростями за всю историю развития Атланти-

ческого океана: 100—120 м за млн. лет [41].

Если в восточном секторе Центральной Атлантики на окраинах

главную роль стали играть процессы терригенного осадконакопле-

ния, то на атлантической окраине Северной Америки по-прежнему

166

формировались в основном карбонатные рифовые осадки, причем

рифостроительство продолжалось в широкой полосе от Новой

Шотландии до Багамской платформы. В периферийных прогибах

(например, прогибе Ньюарк), которые по данным Р. Шеридана,

опубликованным в 1976 г., получили в это время субаппалачскую

ориентацию, накапливались прибрежно-морские терригенные

пески.

Ранний мел можно назвать эпохой широкого развития грави-

тационных подводно-склоновых процессов. Впервые с начала су-

ществования атлантических окрами в их глубоководных частях в

столь широких масштабах стали накапливаться оползневые и

турбидитные серии осадков. Отложения подводных конусов выно-

са этого времени приурочены главным образом к участкам мате-

рикового подножия, примыкавшим к окраинам авлакогенов, где в

неокоме, видимо, располагались устья крупнейших рек того време-

ни (бассейны Тарфая-Аюн, Марокканский, Сенегальский, Балти-

морского каньона и др.).

В барремский век произошли очередная активизация рельефа

и омоложение. Климат, вероятно, все более приближался к гумид-

ному тропическому, а на некоторых поднятиях и возвышенных

плато образовались достаточно мощные коры выветривания, раз-

мыв которых привел к интенсивному выносу тонкодисперсной

взвеси, обогащенной окислами железа и кремнеземом. Благодаря

этому в центральных районах Атлантического океана, но главным

образом на материковом подножии отложились горизонты пест-

роцветных глин. Бокситы этого возраста известны в пределах так

называемой суши Эбро на Иберийском полуострове и в пределах

Тулузской суши. В апте активизировался спрединг океанического

дна в южной впадине Атлантического океана. Южнее хребтов

Китовый и Рио-Гранде на месте рифтовых прогибов и оперяющих

их грабенов еще в неокоме возникла впадина океанического типа,

в которой по данным В. Людвига, В. Крашениникова и И. Басова,

полученным в 1980 г., установился режим морской терригениой

седиментации и накапливались глинистые осадки, обогащенные

органическим веществом. В аптский век здесь сформировались

проградационные комплексы подводно-дельтовых песчано-алеври-

тово-глинистых отложений, наращивавших древний шельф и склон

Африки в Капской котловине. Наличие структурного порога по

линии хр. Китовый — хр. Рио-Гранде затрудняло водообмен меж-

ду этой морской впадиной и расположенными севернее обширны-

ми эпиконтинентальными бассейнами, возникшими на месте риф-

товых грабенов. Здесь в условиях прибрежных и континентальных

сабкх началось интенсивное соленакопление, чему способствова-

ла обширная регрессия моря, достигавшая, по данным Д. Реймен-

та, полученным в 1979 г., максимума в позднем апте.

К этому времени в периферийных частях южного сектора Цент-

ральной Атлантики длительная денудация эпиплатформенных

поднятий привела к тому, что они отступили далеко в глубь суши.

Существовавшие ранее заливы превратились в прибрежные равни-

167

S S

я

о. с .

о

с

.. = си

<=•?

° -

о к

Я X

о <=>-—_=

с- о ^ га -- .—

f-e-Sg

ь о

s

*• f- ° Я s •*

"• - S = ^ 5

£5 s 4 о. guol

•*

*=>

s m Q.-6- 3

с-

а) г

—

с—,

я

t? L_ - -о

•в-se 9 3

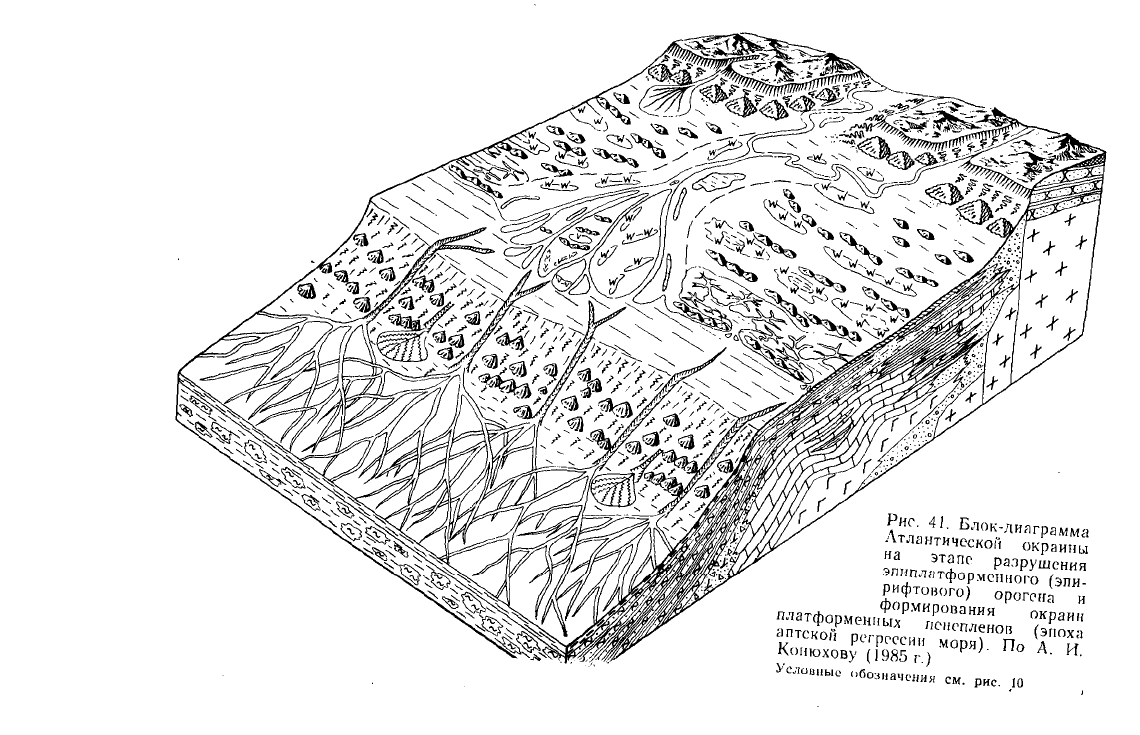

ны,

отделенные от области шельфа полосой баров и лагун, во

внутренних частях которых в обстановках соляных маршей, бо-

"лот и небольших озер стали формироваться терригенные и терри-

генно-карбонатные комплексы отложений, в значительной степени

обогащенных органическим веществом. На фоне крупной регрес-

сии береговая линия постепенно смещалась в сторону океана,

оставляя за собой полосы реликтовых баров и осушенные при-

ливно-отливные равнины (рис. 41). В позднем апте, когда берег,

видимо, приблизился к краю шельфа, в верхней половине палео-

склона начали накапливаться проградационные дельтовые серии.

Реки, протекавшие по прибрежной равнине, размывали торфяни-

ки и недавно отложенные углеродистые глинистые и глинисто-кар-

бонатные образования приливно-отливных зон. Взвесь уже не осе-

дала в прибрежно-морских обстановках, но поступала в пелагиаль,

где впервые началась аккумуляция темноцветных тонкозернистых

отложений, открывшая эпоху формирования так называемых «чер-

ных» океанских глин.

Таким образом в апте в Центральной Атлантике появились

окраины, по своему облику и фациальному спектру осадков близ-

кие к современным окраинам пенепленизированных областей кра-

тонов. Такие же окраины возникли по периферии южно-атланти-

ческой впадины (современные Аргентинская и Капская котлови-

ны).

Об этом свидетельствуют изменения в составе ассоциаций

глинистых минералов, изученных в 1980 г. А. Майо и X. Робером

в кернах скв. 360—364 и 14—19 ДСДП. В нижних горизонтах,

вскрытых этими скважинами, преобладают иллит (30 50 %) и

каолинит (20—45 %) с примесью хлорита и смешаннослойных

образований (в составе последних доминирует вермикулитовая

фаза).

В отложениях раннеаптского возраста фиксируется та же

ассоциация. Однако вверх по разрезу в ней постепенно увеличи-

вается содержание монтмориллонита (от 5 до 85 %). В позднеапт-

ских и альбеких осадках преобладает хорошо окристаллизован-

ный монтмориллонит (85--95 %). Интересно, что в качестве при-

меси в этих же слоях находится палыгорскит. Подобная смена

минералов но разрезу может указывать на тектоническую активи-

зацию, захватившую переходные зоны в первую половину раннего

мела, с последующей нивелировкой рельефа и образованием об-

ширных прибрежных равнин, в глубине которых располагались

остаточные поднятия с формировавшимися на них корами вывет-

ривания. Таким образом, изучение глинистых минералов в осад-

ках пассивных окраин позволяет реконструировать не только кли-

мат прошлого, но и тектоническое состояние того или иного их

участка.

В целом можно сказать, что в раннем мелу закончился один

из этапов эволюции атлантических окраин — период разрушения

эпирифтовых или эпиплатформенных орогенов — и начался дру-

гой:

этап образования окраин слабо активизированных (пенепле-

низированных) областей кратонов.

169

Полное раскрытие Южной Атлантики, которое произошло в

конце раннемеловой эпохи, сопровождалось обширной трансгрес-

сией, начавшейся во второй половине среднего альба. Трансгрес-

сия постепенно охватила обширные периконтинентальные районы.

Море продвигалось в глубь материковых окраин, размывая на

своем пути реликты баровых и лагунных комплексов, а также

дельтовые отложения и торфяники. Тонкий глинистый и раститель-

ный детрит был основным материалом, поступавшим в океан того

времени. Следствием этого стало широкое распространение по

всей акватории Центральной и в ряде районов Южной Атлантики

углеродистых тонкозернистых осадков: терригенных или терриген-

но-карбонатных пелитово-алевритовых илов. Там, где на суше

размывались лагунные и баровые отложения, сформировавшиеся

в гумидном климате и содержавшие торф или рассеянное органи-

ческое вещество аркозового типа, преобладающим видом осадков

в прилегающих к окраинам районах абиссали становились «чер-

ные» илы (глины) с перемытым органическим веществом аркозо-

вого состава. Это альбекие отложения в Бискайском заливе, на

окраине Португалии и на окраинах Африки в Капской, Мароккан-

ской и частично Канарской котловинах.

Там же, где трансгрессия уничтожила аридные комплексы

приливно-отливных равнин с сапроиелитами или рассеянным

органическим материалом алинового типа, на прилегающих участ-

ках ложа океана аккумулировались карбонатные или терригенно-

карбонатные отложения, обогащенные алиновым или смешанным

органическим веществом. Никаких свидетельств резкого повыше-

ния биологической продуктивности вод океана в то время в на-

стоящий момент не существует. Преувеличенными оказались и

представления о застойных условиях, якобы установившихся по-

всеместно в глубоких частях океана и охватывавших даже при-

донный слой водной толщи. Против этого говорит установленный

Б.

Тиссо и другими исследователями, Дж. Хантом, а также

Д. Робертсом и Л. Монтадером факт, что в составе органической

части большинства изученных глубоководных осадков ант-альб-

ского или альб-сеноманского возраста преобладает растительный

углефицированный детрит, переотложенный из континентальных

или мелководных отложений. Близ тех участков окраин, которые

обрамляли области краевых эпинлатформениых или эпирифтовых

поднятий, «черные» глины либо не накапливались вообще, либо

резко обеднены органическим углеродом.

Альбская трансгрессия завершилась довольно быстро. Однако

в сеномане началась новая, захватившая (рис. 42) обшир-

ные пространства на континентах. Интересно, что и в эго время

на участках океанского ложа, примыкавших к окраинам плат-

форменных пенепленов, продолжалась аккумуляция отложений,

обогащенных органическим веществом. В составе последних, од-

нако,

стало преобладать вещество алиновой породы, что было

связано с распространением явления регионального апвеллинга на

материковых окраинах. То же самое повторилось и в эпоху по-

170