Ковда В.А., Розанов Б.Г. (ред.) Почвоведение. Часть 1 Почва и почвообразование

Подождите немного. Документ загружается.

ют аморфные гидроксиды и органоминеральные соединения при

отсутствии вновь образованных глинистых минералов (В. О. Тар¬

гульян, 1971). В тропических почвах глинистые минералы могут

образовываться за сравнительно короткий срок. Так, например,

глинистые минералы группы гидрослюд и монтмориллонита были

обнаружены, хотя и в небольшом количестве, в почвах на элювии

лавы вулканов тропической зоны 300- и 1000-летнего возраста

(Н. И. Горбунов, 1974).

Влияние условий среды на формирование глинистых минера-

лов четко может быть прослежено только при образовании почв

на элювии изверженных пород.- Однако подавляющая часть почв

формируется на дериватах плотных осадочных пород и рыхлых

почвообразующих породах, в которых глинистые минералы могли

образоваться еще до наложения современного почвообразова-

ния.

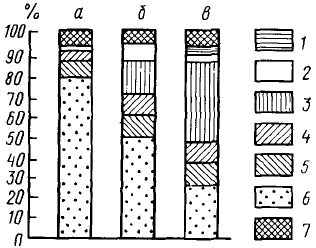

Рис. 12. Минералогический состав почв

разного гранулометрического состава

(по Д. Шредеру, 1978):

а - песчаная почва на дюнных песках

б — суглинистая почва на лессе; в — гли¬

нистая почва на аллювии; 1 — каолинит,

2 — монтмориллонит, 3 — иллит и пере¬

ходные минералы; 4 — слюды, 5 — поле¬

вые шпаты; 6 — кварц, 7 прочие ми¬

нералы

Кроме того, и в случае почвообразования на элювии магматиче-

ских пород глинистые минералы могли образоваться в процессе

поствулканической гидротермальной переработки исходных по-

род, переходя в мелкозем при их разрушении (В. Н. Разумова,

1977, Б. П. Градусов, В. В. Иванов, 1983).

Определенные трудности в изучении распространенности от-

дельных групп глинистых минералов по различным типам почв

и профилю почвы создаются отсутствием точных методов количе-

ственного учета содержания глинистых минералов, по мере

совершенствования этих методов могут вскрыться и отличия в

содержании этих минералов в зависимости от типа почвообразо-

вания и различных почвенных процессов.

Минералы гидроксидов железа и алюминия. Из них наиболь-

шее значение имеют гематит и гетит из минералов группы железа

и гиббсит из минералов группы алюминия. Минералы этих групп

встречаются в иллювиальных горизонтах подзолистых почв,

желтоземах и красноземах; в значительных количествах гетит и

гиббсит присутствуют в ферраллитных и железистых почвах, где

они образуются из аморфных гидратов оксидов железа и алю-

миния при их кристаллизации. Присутствие пленок из тонкодис-

персных минералов гидроксидов железа на поверхности почвен-

88

ных агрегатов делает их более влагоемкими, минералы этой

группы могут связывать в малоподвижных формах значительное

количество фосфорной кислоты. Для диагностики минералов

гидроксидов железа и алюминия основным методом является

термический

Аллофаны. Они образуют самостоятельную группу вторичных

минералов Формирование этих минералов в почвах может быть

обусловлено взаимодействием кремнекислоты и гидроксидов алю-

миния, высвободившихся при разрушении первичных и вторич-

ных минералов, а также из золы растительных остатков. Присут-

ствие в почве аллофанов повышает емкость ее поглощения, но

увеличивает гидрофильность, липкость, набухаемость почв.

Минералы-соли встречаются в виде примесей к глинистым

минералам главным образом в почвах аридных и семиаридных

зон. (Следует учитывать, однако, что иногда в почвах могут

присутствовать минералы-соли, являющиеся по своему проис-

хождению первичными.) Значительная часть минералов-солей

при высокой влажности почвы растворяется, насыщая почвенный

раствор, а при высыхании они опять выпадают в осадок, форми-

руя твердую фазу почв

Наиболее широко распространенными минералами-солями в

почвах являются карбонаты: кальцит, люблинит, арагонит —

СаСО

3

; доломит — СаСО

3

•MgCO

3

; сода — Na

2

CO

3

•10Н

2

О; тро-

на— NaHCO

3

•Na

2

CO

3

•2H

2

O. Среди сульфатов наиболее рас-

пространены гипс — CaS0

4

•2H

2

0, полугидрат — CaSO

4

•0,5H

2

O,

ангидрит — CaS0

4

, мирабиллит—Na

2

SO

4

•10H

2

O, тенардит —

Na

2

SO

4

. Среди хлоридов в почвах преобладает галит — NaCl,

хотя встречаются и СаС1

2

и MgCl

2

. Большое количество солей

характерно для соленосных почвообразующих пород (примор-

ские отложения, древние морские осадки) и засоленных почв.

В постоянно переувлажненных болотных и маршевых почвах

могут присутствовать сульфиды железа и других тяжелых метал-

лов, которые после дренирования и окисления переходят в суль-

фаты и карбонаты.

3.5. Общая оценка минералогического

состава почв

В отношении общей оценки минералогического состава почв

в почвоведении существует две точки зрения.

Согласно одной из них, наиболее старой, «классической»,

каждый «зональный» тип почвы характеризуется своим особым

минералогическим составом, особенно составом вторичных гли-

нистых минералов. Согласно другой, более современной точке

зрения, строгой приуроченности специфического минералогиче-

ского состава к определенным типам почв, а тем более к природ-

ным зонам не существует. Особо резкий спор идет, естественно,

в отношении вторичных, прежде всего глинистых минералов.

89

Аргументов, как фактических, так и концептуальных, много как

в пользу первой точки зрения, так и второй. Пока этот спор

нельзя считать однозначно решенным из-за отсутствия надежных

методов идентификации и количественного определения почвен-

ных минералов, особенно глинистых.

Дело в том, что на минералогический состав почв оказывает

влияние очень большое количество факторов: минералогический

и химический состав исходной почвообразующей породы, биокли-

матическая обстановка почвообразования, соотношение рН и

окислительно-восстановительного потенциала среды, условия

дренажа, присутствие катионов в среде, возраст выветривания

и почвообразования, присутствие хелатизирующих органических

компонентов в среде. Разнообразие их сочетаний дает соответ-

ствующее разнообразие минеральных ассоциаций в почвах и в

отдельных горизонтах почвенного профиля. К этому добавляется

и перемещение минералов в пределах профиля и в сопряженных

почвенно-геохимических ландшафтах с водными и эоловыми

потоками, а в почвенном профиле потоки могут быть как нисхо-

дящими, так и восходящими. Соответственно, практически во

всех почвах можно обнаружить почти все группы глинистых

минералов, хотя в разных соотношениях.

Есть определенные типы почв, характеризующиеся специфи-

ческим минералогическим составом: в вулканических почвах

(андосолях) имеется большое количество первичного вулканиче-

ского стекла и вторичных аллофанов; в илистой фракции вер-

тисолей преобладает монтмориллонит; ферраллитные почвы, в

частности красноземы, состоят почти нацело из трех компонен-

тов — кварца, каолинита и минералов группы оксидов железа

и алюминия; в болотных почвах преобладают вивианит и оксиды

железа, в окисленных маршевых и мангровых почвах преобла-

дает ярозит; для ряда типов почв характерна вторичная аккуму-

ляция карбонатов и гипса; в солончаках характерны те или иные

соли, состав которых определяется типом засоления.

Некоторые минералоги считают, что весь минералогический

состав почв унаследован от почвообразующих пород и в процессе

почвообразования вторичное минералообразование не имеет мес-

та, а лишь происходит перераспределение тех или иных мине-

ральных ассоциаций в пределах почвенного профиля. С этой ор-

тодоксальной точкой зрения едва ли можно согласиться, имея

в виду, во-первых, перечисленные выше некоторые типы почв

со специфической минералогией и, во-вторых, развитие почв на

коренных породах, когда выветривание и почвообразование про-

текают одновременно и физически совпадают в единой толще

коры выветривания (элювия) породы. Есть основания считать,

что неосинтез минералов в почвах имеет место, но пока вопрос

остается открытым. Нужны модельные эксперименты, необходи-

мо точное знание условий образования почвы.

Что же касается роли минералогического состава почв в

определении их свойств, то она никак не может недооцениваться.

90

От него зависят практически все свойства почвы и особенно

специфические свойства почв, определяющие их плодородие:

резерв питательных элементов, водно-физические свойства, по-

глотительная способность во всех видах, наличие доступных

элементов питания растений и т. д.

Глава четвертая

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

МИНЕРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПОЧВ

4.1. Общий химический состав почв

Почва является самой верхней частью коры выветривания ли-

тосферы и поэтому в общих чертах наследует ее химический

состав. Однако, представляя собой одновременно продукт воз-

действия на литосферу живого вещества, почва в содержании

ряда элементов приобретает существенные отличия. Как видно

из приведенных в табл. 13 данных, в литосфере и в почве около

половины составляет кислород; второе место занимает кремний

(приходится почти четвертая часть); следующую по порядку со-

держания группу, примерно десятую часть, образуют алюминий

и железо; еще меньшую долю, всего лишь несколько процентов,

составляют кальций, магний, натрий, калий и, наконец, на все

остальные элементы, исключая углерод, приходится менее одного

процента. В природной «живой» почве, кроме того, представлены

всегда органическое вещество, вода, газы. К числу наиболее

ярких отличий химического состава почвы относится резкое

возрастание в ней содержания углерода (в 20 раз) и азота

(в 10 раз), обусловленное влиянием биогенных факторов. Поэ-

тому же при сохранении общего порядка содержания элементов

заметно возрастает количество кислорода и водорода, как эле-

ментов воды, на фоне уменьшения содержания алюминия, желе-

за, калия, кальция, магния.

Если представить себе в общем виде почву как систему ато-

мов химических элементов, то эта система окажется состоящей

практически полностью из атомов кислорода и кремния, среди

массы которых, концентрируясь в тех или иных точках и давая

определенные минеральные и органические соединения, изредка

встречаются атомы других элементов. Поскольку основная часть

почвенной массы (за исключением гумуса и органических остат-

ков) представлена минеральными частицами, валовой химиче-

ский состав почвы в преобладающей мере определяется составом

и количественным соотношением формирующих ее минералов.

Как было показано в предыдущем разделе, основную долю круп¬

ных фракций почвы составляют кварц и полевые шпаты, а тон-

91

Таблица 13. Среднее содержание химических элементов в литосфере и почвах

в % по массе (А. П. Виноградов, 1950)

Элементы

Литосфера

Почва

Элементы

Литосфера

Почва

О

47,20

49,00

С

0,10

2,00

Si

27,60

33,00

S 0,09

0,085

А1 8,80 7,13

Mn

0,09

0,085

Fe

5,10 3,80

Р

0,08 0,08

Са

3,60

1,37

N

0,01 0,10

Na

2,64 0,63

Сu

0,01

0,002

К

2,60

1,36

Zn

0,005 0,005

Mg 2,10 0,60

Со

0,003

0,0008

Ti 0,60 0,46 В

0,0003

0,001

Н

0,15

?

Мо

0,0003 0,0003

кодисперсных фракций — глинистые алюмосиликаты при зна-

чительно меньшем содержании остальных минералов.

В соответствии с этим в валовом химическом составе почв

преобладают кислород и кремний, в меньшей мере алюминий,

и в очень небольшом количестве присутствуют железо, титан,

кальций, магний, калий, натрий: другие элементы присутствуют

в микроколичествах.

4.2. Химический состав

гранулометрических фракций почвы

Распределение химических элементов по отдельным грану-

лометрическим фракциям также неравномерно в соответствии с

различиями в их минералогическом составе. Наиболее высокое

Таблица 14. Валовой состав гранулометрических фракций песчаного подзола

севера Русской равнины, % на прокаленную почву

(В. Д. Тонконогов, 1971)

Размер фракций,

мм

Глубина,

см

SiO

2

А1

2

O

3

Fe

2

O

3

MgO K

2

O

1—0,25

2—10

96,87

1,66

0,25

0,00 0,48

1—0,25

20—30 93,79

3,54 0,49 0,00 0,83

1—0,25

170—180

94,63 3,12 0,39 0,20 0,71

0,25-0,1

2—10

92,95

4,68 0,39 0,00

1,25

0,25-0,1

20—30

88,88

6,57 0,68 0,00

1,55

0,25-0,1

170—180

89,58

6,99 0,59 0,00

1,83

0,1—0,01

2—10

87,66

7,90

1,18

0,00

1,54

0,1—0,01

20—30

88,86

6,43 0,88 0,40

1,95

0,1—0,01

170—180

83,48

10,62

1,58

0,10 2,10

0,01-0,001

2—10 74,13 17,58

1,43

0,10 3,41

0,01-0,001

20—30

58,46

26,80

9,13

1,59 1,69

0,01-0,001

170—180

63,77

22,45

7,33 2,20

1,92

<

0,001

2—10 61,33

27,42

3,46 0,52 3,56

<

0,001

20—30

47,57

33,40

13,11

1,72 1,61

<

0,001

170—180

50,79

28,95

12,54 2,52 2,57

92

содержание кремния в обогащенных обломочным кварцем фракци-

ях размером более 0,25 мм; в более тонких фракциях увеличивает-

ся участие полевых шпатов и других первичных, в особенности

железосодержащих, минералов и в связи с этим растет содержа-

ние алюминия, железа и других элементов.

Резкая смена минералогического состава в илистой и отчасти

тонкопылеватых фракциях, где преобладают относительно бога-

тые алюминием и железом глинистые минералы, соответственно

отражается и на валовом химическом составе этих фракций.

Сказанное иллюстрируется данными валового химического

состава различных гранулометрических фракций песчаного под-

зола (табл. 14).

Как видно из приведенных данных, содержание SiO

2

законо-

мерно падает по мере уменьшения размеров фракций при соот-

ветственном увеличении содержания Аl

2

О

3

и Fe

2

O

3

. Очевидно,

что в зависимости от гранулометрического состава почвообразу-

ющих пород и почв будет соответственно меняться и их валовой

химический состав. Последний, таким образом, в значительной

мере является функцией гранулометрического, а в итоге мине-

ралогического состава, что отчетливо видно из приведенных в

табл. 15 данных по валовому химическому составу различных

рыхлых почвообразующих пород.

4.3. Изменение химического состава

по профилю почвы

Различия в валовом химическом составе отдельных гори-

зонтов почвенного профиля, при однородной почвообразующей

породе, используются для суждений о химических преобразова-

ниях породы и дифференциации профиля в процессе почвообра-

зования. Существенные различия в составе горизонтов харак-

терны для почв с элювиально-иллювиально дифференцированным

профилем: относительное обеднение элювиальной части А1

2

O

3

и Fe

2

О

3

с соответствующим обогащением SiO

2

; в иллювиальной

части профиля наблюдается обратная картина (см. табл. 14).

Однако сами по себе данные химического состава не дают осно-

ваний для суждения о характере процесса, приводящего к про-

фильной дифференциации валового состава. В частности, оди-

наковый химический профиль почвы может образоваться в

результате оподзоливания (разрушение минералов в кислой

среде вверху и вынос продуктов разрушения в иллювиальную

часть или за пределы профиля), обезиливания (иллимеризации,

партлювации, лессивирования) (вынос тонких частиц в иллюви-

альную часть без их разрушения), отбеливания (снятие желе-

зистых пленок с крупных частиц вверху и вынос соединений

железа в иллювиальную часть), осолодения (разрушение мине-

ралов в щелочной среде вверху и вынос продуктов разрушения

в иллювиальную часть), глее-элювиального процесса (разрушение

93

минералов в восстановительных условиях вверху и вынос про-

дуктов разрушения в иллювиальную часть) или в результате

совместного действия нескольких из перечисленных процессов

Для разделения этих процессов и соответственно почв, сформи-

рованных ими, приходится привлекать данные других анализов

почвенного профиля, в частности гранулометрического, минера-

логического и ряда специфических анализов различных вытяжек

Таблица 15. Содержание основных химических компонентов в разных

литологнческнх типах морен Белорусского Полесья, % на прокаленную породу

(В. И. Лукашев, 1966)

Литологический

тип морены

SiO

2

Fe

2

O

3

А1

2

O

3

TiO

2

К

2

O

Глина

Супесь

Песок

73,3

83,7

94,2

3,8

2,5

0,5

11,3

7,2

4,0

0,8

0,3

cл

3,8

2,2

0,1

Таблица 16. Валовое содержание кремнезема и полуторных оксидов в

элювиально-иллювиально дифференцированной почве Московской области и ее

отдельных фракциях

(по данным Ф. Р. Зайдельмана, 1974)

В качестве примера можно отметить, что данные для почвы в

табл. 14 свидетельствуют о вероятном образовании ее в процес-

се оподзоливания (элювиально-иллювиальная дифференциация

состава по профилю, разный состав ила в элювиальном и иллю-

виальном горизонтах, причем отличный от состава ила породы)

94

Горизонт и глу-

бина, см

% на прокаленную навеску

Молекулярные отношения

Горизонт и глу-

бина, см

% на прокаленную навеску

Молекулярные отношения

Горизонт и глу-

бина, см

SiO

2

Fе

2

O

3

Аl

2

О

3

SiO

2

/Fe

2

O

3

SiO

2

/Al

2

O

3

Почва в целом

Ар 0—10

Е 29—35

В 70—80

С 160—170

80,3

80,1

74,2

75,8

2,8

2,9

4,9

4,7

10,5

11,1

14,5

14,0

77,4

73,5

40,6

43,1

13,0

12,2

8,7

9,2

Фракция ила (< 0,001 мм)

Ар 0—10

Е 29—35

В 70—80

С 160—170

50,8

51,8

52,9

53,3

11,8

11,8

12,4

12,2

29,0

28,9

27,5

27,0

11,4

11,6

11,4

11,7

3,0

3,0

3,3

3,4

Крупная фракция (1-0,001 мм) — данные расчетные

Ар 0—10

Е 29-35

В 70—80

С 160—170

85,2

84,6

84,7

86,5

1,2

1,4

1,2

1,1

7,5

8,3

8,0

7,9

185,0

153,6

193,3

200,9

19,4

17,3

18,9

18,6

Однако в этой почве процесс оподзоливания сопровождается

отбеливанием, о чем свидетельствует существенно большая

дифференциация по железу, чем по алюминию. С другой сторо-

ны, данные табл. 16 не дают оснований для однозначных сужде-

ний: здесь более вероятно развитие процессов лессивирования

наряду с некоторым отбеливанием при отсутствии оподзоли-

вания.

Некоторую помощь в интерпретации данных анализа валового

состава почв могут оказать критерии, перечисленные в табл. 17,

но и они отнюдь не всегда оказываются достаточными.

Различия в составе отдельных гранулометрических фракций

значительно затрудняют использование результатов валового

химического анализа для оценки педогенных изменений в профи-

ле исходно гранулометрически неоднородных почв, например, на

двучленных или слоистых отложениях.

При элювиальной или элювиально-иллювиальной дифферен-

циации профиля почв по содержанию ила в связи с почвообра-

зованием, например в подзолистых и лессированных, изменения

в общем валовом химическом составе по горизонтам могут быть

обусловлены только перераспределением относительно богатого

полуторными оксидами ила и не позволяют еще сами по себе

делать выводы о характере химических изменений в минеральных

составляющих почвенной массы. Наиболее достоверно об этом

можно судить на основе валового химического анализа каждой

из гранулометрических фракций, однако этот способ очень трудо-

емок и применяется лишь при специальных углубленных иссле-

дованиях генезиса почв.

Для суждения об изменении в профиле почвы валового хими-

ческого состава суммы фракций крупнее 0,001 мм, представлен-

ных почти целиком первичными минералами, может быть при-

менен расчетный метод с использованием данных по валовому

составу почв в целом и илистой фракции, а также гранулометри-

ческому составу, пример которого приведен в табл. 16. Для

расчетов можно воспользоваться формулой, предложенной

И. А. Соколовым (по В. О. Таргульяну, 1971):

R

x

=(1-d/100)•CR

0

/(100-B), (14)

где R

x

— валовое содержание оксида, приходящегося на долю

ила, % на прокаленную почву в целом; d — потеря при прокали-

вании ила, % к илу; С — содержание ила, % к мелкозему;

R

0

— валовое содержание оксида в иле, % на прокаленную на-

веску ила; В — потеря при прокаливании почвы, % к мелкозему.

Вычитая из общего содержания оксида в мелкоземе значение

R

x

, получим содержание оксида, приходящееся на долю крупных

фракций. С учетом процентного содержания крупной фракции

производится расчет на 100 г крупной фракции, что позволяет

сравнивать между собой валовой состав крупной фракции раз-

95

личных горизонтов. Это значительно расширяет информативность

имеющихся данных по валовому составу почв и ила.

При содержании в почве значительных количеств несиликат-

ных соединений железа и алюминия для суждения об изменениях

минеральной части почв на основе данных валового химического

состава, необходимо рассчитывать валовое содержание силикат-

ных соединений этих элементов путем вычитания содержания их

несиликатных соединений, определенных каким-либо химическим

методом, из их валового содержания. В особенности целесооб-

разным это может быть для характеристики наиболее богатой

свободными оксидами илистой фракции.

4.4. Выражение результатов анализа

валового химического состава почв

Валовой состав минеральной части почв чаще выражают в

виде процентного содержания различных оксидов. Подобный

способ удобен тем, что позволяет проверить точность анализа

простым их сложением, исходя из того, что в сумме оксиды долж-

ны составить величину, близкую к 100% (при 5% точности ана-

лиза). Однако конкретные формы соединений в почве более раз-

нообразны, а для элементов с переменной валентностью (железо,

марганец, сера), кроме того, не всегда известно, в каких они при-

сутствуют формах, поэтому такой способ выражения очень усло-

вен.

Более достоверно выражать валовой химический состав в

процентном содержании элементов, а не в оксидах. Для такого

пересчета процентное содержание оксида умножается на соот-

ветствующий коэффициент, представляющий собой частное от

деления атомной массы определенного элемента на молекуляр-

ную массу соответствующего оксида. Так, для кремния необхо-

димый коэффициент вычисляется по формуле:

(мол масса Si)/(мол массаSiO

2

)=28,09/60,06=0,468, тогда содержа-

ние 77,85% SiO

2

соответствует содержанию 36,43% Si(77,85X0,468).

При выражении результатов валового анализа часто воз-

никает необходимость в различных пересчетах, в частности на

безгумусную, бескарбонатную, а также прокаленную почву.

Последний из названных способов включает одновременно и два

предыдущих и широко применяемых в практике. Он наиболее

целесообразен при сопоставлении валового состава органоакку-

мулятивных и минеральных горизонтов почвы, особенно для

илистой фракции, богатой органическим веществом и прочносвя-

занными формами воды. При этом более точное представление о

перераспределении того или иного элемента по профилю в процессе

почвообразования дают данные не о его процентном содержании,

96

а сопоставление запасов в определенных слоях с учетом объем-

ной массы. Особенно эффективен этот способ выражения резуль-

татов валового состава почвы при резких отличиях в объемной

массе по горизонтам почвенного профиля.

При вычислении запаса того или иного элемента его процент-

ное содержание должно выражаться на сухую, а не на прока-

ленную почву. Для расчета запаса элемента можно использовать

формулу: А = аНd

v

•100, где А — запас элемента, г/м

2

, в слое

мощностью Н, см; а — содержание элемента в этом слое, % на

сухую почву; d

v

— плотность почвы в данном слое, г/см

3

. Этот

вид расчета также относится к выражению содержания элемен-

тов в виде оксидов.

4.5 Химические элементы и их соединения в почвах

Для понимания причин формирования того или иного валово-

го химического состава почвы и его варьирования по профилю

всегда необходимо учитывать, что содержание отдельных эле-

ментов определяется присутствием их в почве в составе разнооб-

разных конкретных минеральных и органических соединений.

Кремний. Содержание этого элемента определяется главным

образом присутствием в почве кварца и в меньшей мере первич-

ных и вторичных силикатов и алюмосиликатов. В ряде случаев

может присутствовать, в том числе и в больших количествах,

аморфный кремнезем в виде опала или халцедона, генезис и

накопление которых в почве связаны с биогенными (опаловые

фитолитарии, спикулы губок, скелеты диатомей и т. п.) или

гидрогенными (окремнение почв) процессами. Валовое содержа-

ние SiО

2

в почве колеблется от 40—70% в глинистых почвах,

до 90—98% в песчаных, тогда как в ферраллитных почвах тро-

пиков может быть и много ниже.

Алюминий. Содержание алюминия в почвах обусловлено

главным образом присутствием полевых шпатов и глинистых

минералов и отчасти некоторых других богатых алюминием

первичных минералов, например слюд, эпидотов, граната, корун-

да. Может присутствовать и свободный глинозем в виде разно-

образных гидроксидов алюминия (диаспор, бемит, гидраргиллит)

в аморфной или кристаллической форме. Валовое содержание

А1

2

О

3

в почвах обычно колеблется от 1—2 до 15—20%, а в фер-

раллитных почвах тропиков и бокситах может превысить 40%.

Железо. Этот элемент присутствует в почвах в составе как

первичных, так и вторичных минералов, являясь компонентом

магнетита, гематита, титаномагнетита, глауконита, роговых

обманок, пироксенов, биотита, хлоритов, глинистых минералов,

минералов группы оксидов железа. Много в почвах содержится

и аморфных соединений железа, особенно разнообразных гид-

роксидов (гетит, гидрогетит и др.). Общее содержание в почве

Fe

2

О

3

колеблется в очень широких пределах (в %): от 0,5—1,0

в кварцево-песчаных почвах и 3—5 в почвах на лессах, до 8—

4-817

97