Куценко С.А. Основы токсикологии

Подождите немного. Документ загружается.

Ксилол 13 10 116 90

Стирол 6 4 157 96

Дихлорметан 35 18 157 96

Хлороформ 33 23 108 77

Четыреххлористый углерод 140 93 11 7

1,1-дихлорэтан 72 41 105 59

1,2-дихлорэтан 17 12 130 88

1,1,1-трихлорэтан 102 97 3 3

1,1,2-трихлорэтан 9 7 116 93

1,1,1,2-тетрахлоэтан 11 20 45 80

1,1,2,2,-тетрахлорэтан 3 4 73 96

Трихлорэтилен 36 25 104 75

Тетрахлорэтилен 26 90 3 10

(A. Sato, T. Nakajima, 1987)

На принципе определения величины ППК основывается расчет и другой токсикокинетической

характеристики вещества - биодоступности.

4. Биодоступность

Под биодоступностью понимают способность вещества, находящегося в определенном

агрегатном состоянии и связи с инертными носителями (почва, пища, растворитель и т.д.),

абсорбироватся во внутренние среды организма и достигать места взаимодействия с

системами-мишенями.

Поскольку место действия для подавляющего большинства токсикантов не определено, или

недоступно для экспериментального анализа, принято допущение, согласно которому содержание

вещества в крови линейно связано с величиной его биодоступности.

В соответствии с принципом Доста мерой биодоступности вещества в водимой дозе может

являться величина ППК, которая не зависит от временных характеристик процесса резорбции. Чем

больше ППК вещества при различных способах введения, тем выше его биодоступность, тем

более выражено действие данного ксенобиотика на организм. Сравнение ППК при внутривенном

способе и иных способах аппликации (например, ингаляционном, трансдермальном и т.д.)

позволяет определить квоту резорбции токсиканта через различные "входные ворота" - частный

случай характеристики биодоступности:

Q

R

= ППК

инг

/ППК

в/в

и т.д.

Фракция (F) апплицированной дозы вещества (в конкретном примере равна Q

R

) определяет то

количество действующего агента, которое достигло общего кровотока. При иных, кроме

внутривенного, способах введения ксенобиотиков F < 1. В основе этого лежат неполная абсорбция

вещества или/и его метаболизм в органах поступления (коже, легких, кишечнике, печени).

При поступлении вещества через рот следует выделять несколько фракций токсиканта в крови:

F

G

- фракция токсиканта в крови портальной системы;

F

L

- фракция токсиканта экстрагируемая печенью;

F - фракция токсиканта, попавшая в общий кровоток. Причем:

F = F

G

(1 - F

L

)

Так, если 80% вещества достигает портальной системы, а 30% при этом еще и экстрагируется

печенью, то общего кровотока достигает: F = 0,8 0,7 = 0,56, т.е. 56% от введенного количества.

Однако в таком прочтении величина биодоступности не может в полной мере отражать

последствия действия токсиканта на организм. Дело в том, что ППК при разных способах

воздействия может быть одинаковой, но различная скорость поступления и одновременно

протекающая элиминация соединения могут привести к совершенно разным эффектам одного и

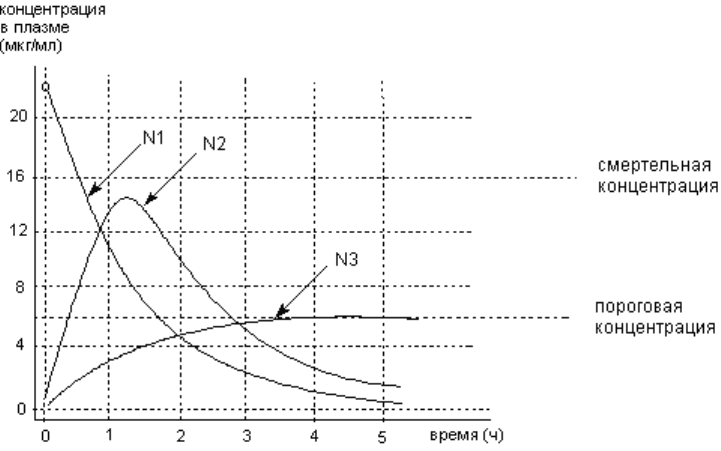

того же вещества. Пример такой ситуации приведен на рисунке 3.

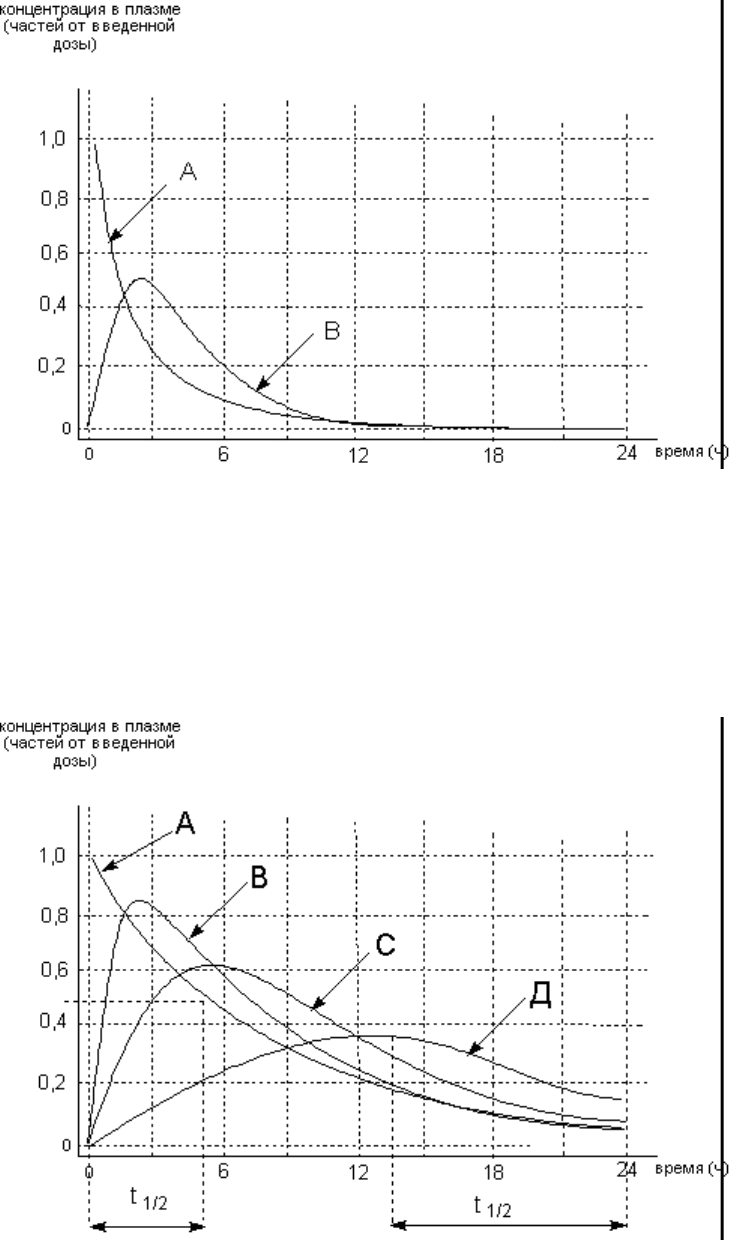

Рисунок 3. Кривые динамики концентрации вещества Д в плазме крови экспериментального

животного при различных способах воздействия:

N1 - внутривенное введение

N2 - введение через желудочно-кишечный тракт

N3 - введение через желудочно-кишечный тракт в форме, адсорбированной на ионно-обменной

смоле

Как показано на рисунке, площадь под кривыми 1, 2, 3 после воздействия вещества в дозе Д

различными способами практически одинакова, однако формирующиеся эффекты различны.

5. Соотношение между значениями клиаренса, объема распределения и времени

полувыведения вещества

Клиаренс - характеристика скорости элиминации ксенобиотика. Независимой от клиаренса

является величина объема распределения. Она определяется способностью веществ

растворяться в воде, липидах, связываться с биосубстратом. Сильное связывание молекул

токсиканта тканями приводит, при расчетах, к большим значениям V

d

. Период полувыведения

является функцией объема распределения и скорости элиминации:

t

1/2

= ln2 V

d

/Cl

tot

Из уравнения следует, что чем больше объем распределения при одном и том же значении

клиаренса, тем дольше выводится вещество из организма. Усиление клиаренса сокращает период

полувыведения.

Клиаренс может быть определен, как произведение константы элиминации на объем

распределения:

Cl

tot

= K

E

V

d

= ln2 V

d

/t

1/2

При оценке полученных результатов необходимо иметь в виду, что в реальных условиях ни

константа элиминации ни объем распределения не являются в полной мере величинами

независимыми от времени после введения препарата.

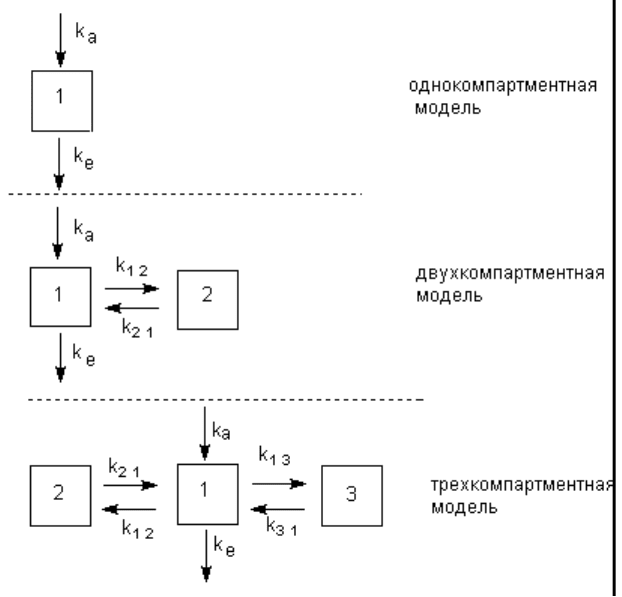

6. Компартменты

Под компартментом в количественной токсикокинетике понимают некий гипотетический объем

жидкости организма, в котором, в соответствии с едиными количественными характеристиками,

"растворяется" вещество, поступившее во внутренние среды. Токсикокинетические компартменты

не имеют ни анатомических, ни физиологических эквивалентов. В зависимости от желания

исследователя можно представить организм в виде одного, двух, нескольких, многих

компартментов и на основе этого представления произвести расчет интересующих

токсикокинетических констант.

При определении и расчетах упомянутых в предыдущих разделах характеристик исходили из

представления о наличии в организме лишь одного компартмента равного по величине V

d

.

Реально в организме существует множество сред с различными свойствами и неодинаковой

способностью связывать вещества. Желание экспериментаторов учесть эти особенности привели

к созданию многокомпартментных математических моделей описания токсикокинетики соединений

(рисунок 4). Однако в настоящее время нет возможности доказать, что двух- , трех-, наконец

многокомпартментные модели более корректны, чем однокомпартментная, так как с биологических

позиций они все же не физиологичны. Поэтому полагают, что любая математическая модель в

принципе без большого ущерба может быть редуцирована до двухкомпратментной (водная фаза -

липидная фаза) модели, а на практике по-прежнему наиболее часто используемой является

однокомпартментная модель описания поведения вещества в организме.

Рисунок 4. Токсикокинетические модели:

k

a

- константа скорости абсорбции;

k

e

- константа скорости элиминации;

k

1 3

- константы скорости движения веществ между компартментами

6.1. Однокомпартментная модель

При описании токсикокинетических процессов с помощью этой модели исходят из допущения, что

вещество, попав в организм, полностью распределяется в едином пространстве, равном по

величине объему распределения (V

d

). Хотя такая модель достаточно груба для реальных

процессов, происходящих в организме, она позволяет дать количественные характеристики,

необходимые для описания свойств токсиканта. Эта модель получила самое широкое

распространение в практике токсикологических исследований и используется значительно чаще,

чем любая другая. Ниже приведены примеры её использования для описания нескольких

ситуаций.

6.1.1. Моделирование поведения ксенобиотика при однократном внутривенном введении

В этой модели делается допущение, что вещество, быстро введенное внутривенно, мгновенно и

равномерно распределяется в жидкостях и тканях организма. Под "организмом" понимают некий

компартмент с определенным объемом. При этом в единице объема крови содержится количество

ксенобиотика, которое отражает его содержание во всем "организме" (объеме). Метаболизм

вещества не учитывается, а выведение рассматривается, как процесс, подчиняющийся закону

кинетики 1-го порядка (скорость выведения определяется концентрацией вещества в крови: v =

f(С)). Это позволяет предположить:

-b* = K

Е

b и b

t

= b

0

e

-Kеt

, где

b* - изменение содержания вещества в крови;

b

0

- содержание вещества в крови в момент времени t = 0 (т.е. величина, равная дозе вещества Д,

введенной внутривенно);

b

t

- содержание вещества в крови в любое другое время после введения.

Если в качестве органа элиминации выступает только какой-то один орган, например почки, то

количество вещества, ушедшего из крови, должно быть равно количеству, выделившегося с

мочой: u

t

= b

0

- b

t

, или иначе: u

t

= b

0

(1 - e

-Ke t

).

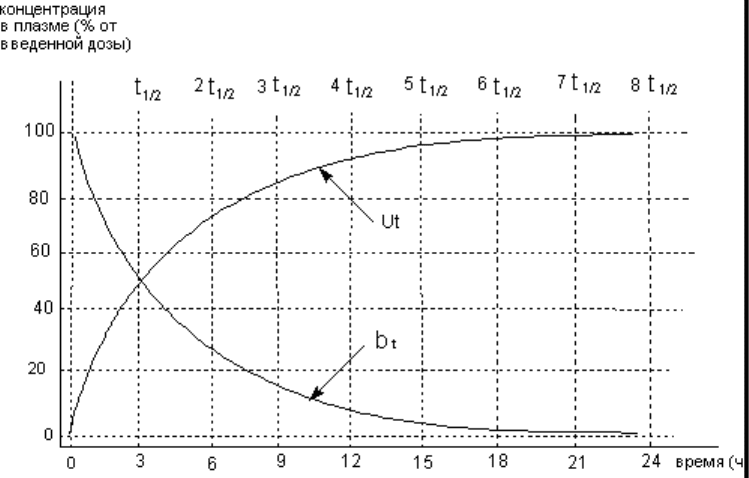

Течение этих процессов (выделения и снижения содержания в крови) графически представлено на

рисунке 5.

Рисунок 5. Однокомпартментная модель: кривая элиминации из крови (b

t

) и поступления в мочу

(U

t

) вещества с периодом полувыведения 3 часа (К

Е

= 0,23 ч

-1

)

Для характеристики концентрации вещества в крови справедливо выражения:

С

t

= b

t

/V

d

При переводе данных в систему полулогарифмических координат можно легко определить

значение К

Е

и С

0

(см. выше).

Исходя из дозы, введенного в организм вещества, и его концентрации С

0

рассчитывают объем

распределения V

d

. В связи с тем, что процесс подчиняется кинетике 1-го порядка можно записать:

t

1/2

= 0,693/K

E

По прошествии времени, равного 5t

1/2

в "организме" остается около 3% введенного количества

вещества.

Почечный клиаренс рассчитывается как:

Cl

R

= K

E

V

d

Поскольку - b* = u = K

E

b, а b = C V

d

, имеем: u = Cl

R

C, т.е. клиаренс есть константа

пропорциональности между величинами скорости выведения вещества через почки и

концентрацией его в плазме крови. Иными словами клиаренс можно представить, как угол наклона

прямой зависимости между количеством вещества, выделившегося в мочу за единицу времени t

(u*) и концентрацией вещества в плазме.

6.1.2. Моделирование поведения ксенобиотика с параллельными путями выведения

Помимо выведения вещества через почки (u) возможно выведение и другими органами, например

печенью (G), что приводит к более быстрому снижению его содержания в крови. Полагают, что оба

процесса выведения подчиняются закону кинетики 1-го порядка. При этом К

Е

= К

1

+ К

2

, где:

b* = - (К

1

+ К

2

)b; u* = К

1

b; G* = К

2

b.

При этом для характеристики количества вещества, выделяющегося с мочой или желчью, имеем:

u

0

/D = K

1

/K

2

; G

0

/D = K

2

/K

1

, где

u

0

/D - часть введенной дозы вещества, выведенная за исследуемое время через почки;

G

0

/D - часть введенной дозы вещества, выведенная за исследуемое время через печень.

Т.е. соотношение количества вещества, выделяющегося различными путями пропорционально

константам скоростей элиминации через эти органы:

Cl

tot

= Cl

H

+ Cl

R

6.1.3. Моделирование поведения ксенобиотика полностью резорбирующегося из места

введения

Как правило, токсикант поступает в организм не путем внутривенного введения, а в результате

резорбции через легкие, кожу, желудочно-кишечный тракт, из подкожного или внутримышечного

депо. При моделировании поведения ксенобиотика полагают, что резорбция также есть

кинетический процесс первого порядка.

Предположим в момент времени t = 0 вещество в дозе Д быстро попало в депо М и начался

процесс его резорбции в кровь с одновременной элиминацией через почки (u).

Все процессы, приводящие к повышению содержания вещества в крови, вследствие выхода его из

места депонирования (поступления в организм) можно обозначить как инвазивные и условно

объединить их в единый процесс с константой скорости инвазии К

А

. Напротив, все процессы,

приводящие к уменьшению содержания вещества в организме, обозначаются как элиминационные

(см. выше) с константой К

Е

. Как правило, при воздействии вещества наблюдаются оба процесса.

Динамика концентрации вещества в плазме крови при этом может быть описана функцией

Батемана (Bateman):

С

t

= D/V

d

K

A

(K

A

- K

E

) (e

-Ke t

- e

-Ka t

).

Типичная кривая Батемана представлена на рисунке 6 (для вещества с соотношением К

А

/К

Е

равным 2)

r

Рисунок 6. Динамика концентрации вещества в крови (кривая В) при одновременном течении

процессов резорбции и элиминации. Соотношение К

А

/К

Е

равно 2. Кривая А - концентрация

вещества в месте аппликации.

На рисунке 7 представлены кривые Батемана для веществ с различными значениями констант

скорости инвазивного процесса и одинаковым значением константы скорости элиминации. Все

максимумы функций лежат выше кривой, отражающей динамику содержания веществ в крови при

их внутривенном введении.

Рисунок 7. Функции Батемана для веществ В, С, Д с различными значениями константы скорости

процесса инвазии (В = 2,0; С = 0,5; Д = 0,125 ч

-1

) при одинаковом значении константы скорости

элиминации (0,125 ч

-1

). Кривая А отражает динамику содержания веществ В, С, Д при их

внутривенном введении.

На рисунке также видно, что при одинаковом значении t

1/2

элиминации рассматриваемых веществ

(кривая А, t

1/2

= 5 ч), кажущееся время полувыведения, наблюдаемое при постепенной резорбции

токсикантов, существенно отличается от истинного значения и зависит от скорости процесса

резорбции. Чем меньше скорость резорбции, тем более выражены различия истинного и

кажущегося значений периода полувыведения (для вещества Д t

1/2

= 10 часам).

Таким образом, при анализе кривой динамики концентрации вещества в "организме", достаточно

корректные данные о скорости элиминации можно получить лишь в тех случаях, когда скорость

инвазии вещества значительно превышает скорость элиминации, и лишь в том временном

интервале, когда процесс резорбции токсиканта полностью завершен.

6.2. Многокомпартментные модели

Однокомпартментная модель не учитывает физиологические особенности организма, поэтому

предположили, что с увеличением числа компартментов, принятых в математической модели

кинетики токсиканта, можно улучшить качество описания поведения вещества в организме. Таким

образом, в модели были включены компартменты, учитывающие процесс метаболизма

ксенобиотиков, его связывание с тканями, внутрипеченочную циркуляцию и т.д. Однако для

проверки правильности этих моделей требуется выполнение очень большого числа сложных

экспериментов по определению содержания веществ и его метаболитов в различных органах и

тканях. Часто получаемая информация не оправдывает затраты. Наконец, рассчитываемые

константы справедливы только для принятой исследователем модели и не сопоставимы с

константами, полученными в других моделях. В этой связи в практической токсикологии все чаще

используют характеристики не зависящие от моделирования (метод определения ППК),

получаемые при однокомпартментном моделировании или с помощью физиологических

гемодинамических моделей (см. ниже).

6.3. Нелинейные токсикокинетические процессы

Модели, рассматривавшиеся выше, основаны на представлении, согласно которому скорость

процессов, зависит только от концентрации веществ в объеме распределения (крови) V = f(с), а

динамика концентрации вещества в объеме распределения подчиняется кинетике 1-го порядка. В

соответствии с этим представлением токсикокинетика вещества может быть описана рядом

линейных уравнений (см. выше). Однако такое представление справедливо лишь для системы,

находящейся в состоянии динамического равновесия. На практике в биологии чаще имеют дело с

неравновесными состояниями. В этой связи экспериментальные данные существенно отклоняются

от полученных с помощью математического моделирования. Особенно часто это имеет место в

тех случаях, когда вещество само влияет на процессы собственной резорбции, распределения,

метаболизма, элиминации.

К числу нелинейных токсикокинетических процессов могут быть отнесены так называемые

"насыщающиеся процессы": канальцевая секреция ксенобиотиков в почках, метаболизм веществ в

печени, связывание веществ белками плазмы крови и т.д. С насыщающимися процессами

сталкиваются при исследовании механизмов активного транспорта веществ через барьеры. Так,

элиминация этилового спирта из организма не подчиняется кинетике 1-го порядка, носит все

признаки насыщаемого процесса (0 порядок). В этом случае скорость эвакуации вещества не

зависит от его концентрации в объеме распределения и является величиной постоянной во

времени, а следовательно не может быть отнесен к линейным процессам. Элиминация спирта из

организма - пример нелинейной токсикокинетики.

Основные последствия кинетики насыщающихся процессов следующие:

- увеличение дозы вводимого вещества не приводит к пропорциональному увеличению его

концентрации в объеме распределения;

- более высокая концентрация вещества в объеме распределения не сопровождается

увеличением скорости выведения вещества из организма;

- повторное введение вещества не дает такого эффекта, который можно было бы ожидать, исходя

из расчетов, основанных на данных, полученных при однократном введении;

- повторное введение не приводит к накоплению в организме вещества в концентрации, которую

можно было бы ожидать, исходя из расчетов, основанных на данных, полученных при однократном

введении.

К нелинейности кинетических процессов приводит также взаимодействие нескольких веществ друг

с другом: влияние на процессы связывания, прохождения через биологические мембраны,

изменение объемов распределения, индукция энзимов и т.д. Влияние нелинейности может быть

математически учтено в процессе создания как однокомпартментной, так и многокомпартментных

кинетических моделей.

При нелинейности процессов изменяются значения многих характеристик токсикокинетики

веществ (период полувыведения, клиаренс и т.д.).

6.3.1. Нелинейная однокомпартментная модель распределения с ограниченным характером

процесса элиминации

Если установлено, что процесс элиминации ксенобиотика подчиняется уравнению Михаэлиса-

Ментен, это свидетельствует о его насыщаемости:

С* = - V

max

C /(K

M

+ C) = - K

E

K

M

C /(K

M

+ C), где

С* - изменение концентрации вещества в системе;

С - концентрация вещества в системе;

V

max

- максимальная скорость процесса (например выведения);

K

M

- константа Михаэлиса или константа полунасыщения системы;

K

E

- константа элиминации:

K

E

= V

max

/K

M

Как видно из уравнения при низких концентрациях вещества в плазме (С< < K

M

) скорость

элиминации прямо пропорциональна С:

С* = -(V

max

/K

M

)С

Напротив, в случаях, когда С> > K

M

процесс элиминации не зависит от концентрации вещества:

С* = -V

max

В этом случае имеем:

С(t) = C(o) - V

max

t

Это уравнение описывает, например, снижение содержания алкоголя в крови человека при его

концентрации выше 0,1 мг/л. Если содержание вещества ниже этого значения процесс

подчиняется кинетике 1-го порядка, то есть становится линейным.

Уравнение, описывающее процесс, может быть представлено в иной форме:

lnC(t) = lnC(o) - K

E

t + [ (C(o) - C(t)/K

M]

Представление в полулогарифмической шкале координат дает график прямой в диапазоне малых

концентраций, где процесс линеен и подчиняется кинетике 1-го порядка (при С(о)® 0, (C(o) - C(t)/K

M

® 0).

В областях высоких концентраций зависимость носит более сложный характер, но выпрямляется в

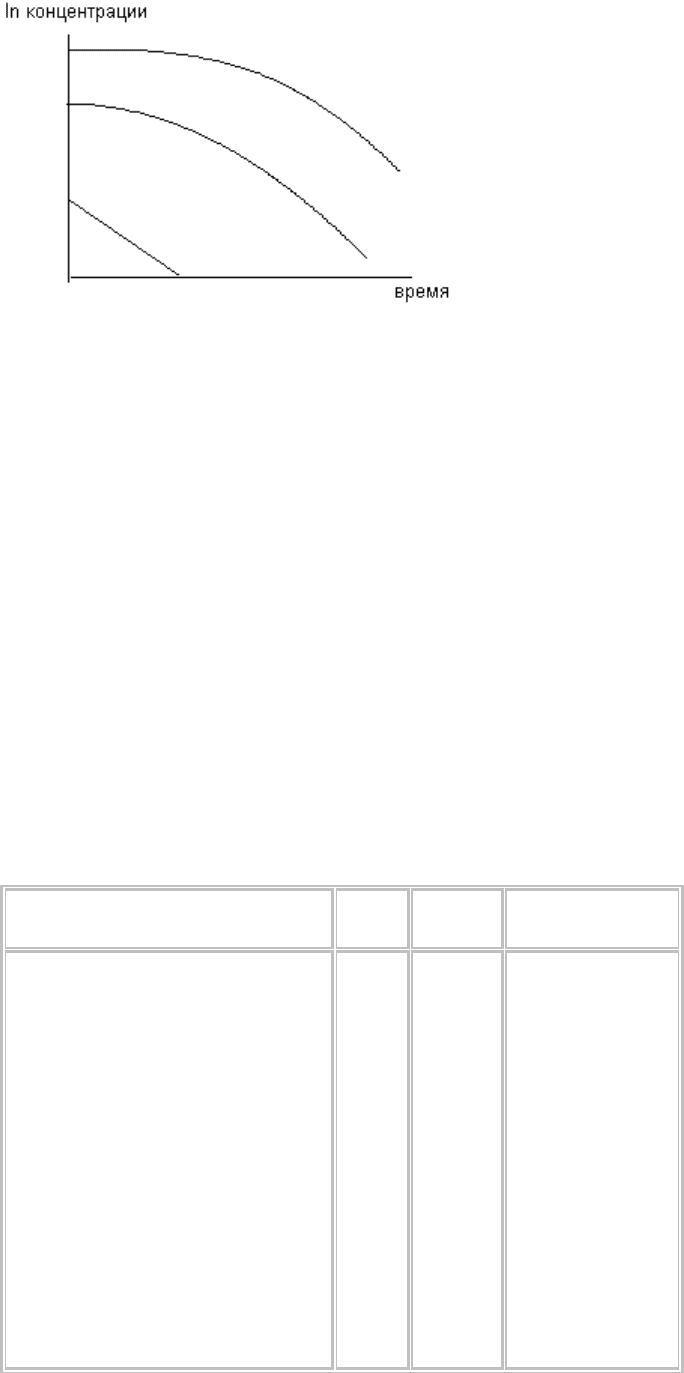

системе обычных координат (рисунок 8)

Рисунок 8. Зависимость содержания вещества в плазме крови от времени при насыщающемся

характере элиминации ксенобиотика

7. Физиологические токсикокинетические модели

Для конкретизации токсикокинетических исследований и оценки состояния организма после

контакта с токсикантом порой важно представлять реальные характеристики движения веществ в

органах и тканях. Но эти характеристики зависят от параметров резорбции, распределения,

метаболизма, выведения веществ через эти органы и тканы. Если их определять с помощью

методов компартментного моделирования, то получаемые значения будут условны, т.к. зависят от

особенностей выбранной модели. Кроме того при математическом моделировании невозможно,

например, представить почему при введении в организм противоопухолевого средства

адриамицина развивается именно кардиотоксический эффект.

Эти трудности удается отчасти преодолеть, используя физиологические модели,

разрабатываемые с учетом анатомо-физиологических особенностей органов и тканей у различных

биологических видов (на которых изучается токсикокинетика), таких как объем, масса органа,

кровоток через органы, связывание с белками, проницаемость гистогематических и клеточных

барьеров, интенсивность и характер метаболизма в органах и т.д. (таблица 3).

Таблица 3. Сравнительная характеристика некоторых биометрических параметров организма

человека и крысы (самцы)

Параметр КрысаЧеловек Человек/ крыса

Масса тела, г

Масса (% от массы тела):

-печени

-почек

-сердца

-легких

-надпочечников

Площадь поверхности, м

2

Продолжительность жизни, дни

Основной метаболизм:

-ккал/кг сут

-ккал/м

2

сут

Потребление пищи, г/кг сут

Время вынашивания плода, сут

300

5,22

0,42

0,32

0,43

0,0084

0,048

10

3

109

908

50

22

70000

2,28

0,43

0,41

1,50

0,02

1,88

26 10

3

25,6

953

10

280

233

0,44

1,0

1,28

3,49

2,38

39

26

0,23

1,05

0,20

12,72