Кузьмин Л.С. Скрытый Тибет. История независимости и оккупации

Подождите немного. Документ загружается.

141Глава 6. Государственное и общественное устройство, экономика

Тибетский чиновник мог получить землю и на время отправления своей

должности.

Земли правительства обрабатывали мобилизованные крестьяне или

наемные работники. Доход с этой земли шел государству. Те, кто работал на

государственных землях, составляли немногим более половины крестьян.

6

У них была своя наследственная земля или скот. Из них набиралось боль-

шинство местных чиновников. Большинство работников могли свободно

выбирать себе занятия, создавать свои предприятия — в сельской местно-

сти или в городе. Крестьянские семьи объединялись в общины, которые

выбирали старост. Последние следили за выплатой налогов и отбытием по-

винностей. Кроме того, они могли судить некоторые дела. Жизнь общины

регулировалась собраниями.

Китайские пропагандисты до сих пор делят тибетских крестьян на

«крепостных и рабов», которые составляли свыше 95% всего населения

7

.

Или еще проще: «До проведения демократических реформ в Тибете суще-

ствовали лишь две категории людей: рабы и крепостники».

8

На самом деле

было по-другому.

Прежде всего, нет достоверных данных о том, сколько процентов со-

ставляли «крепостные». А.Т. Грюнфельд,

9

озвучивая китайские данные за

1959 г., привел другие цифры: знать — 5%, духовенство — 15%, кочевни-

ки — 20%, «крепостные» — 60%. Но более вероятно, что те, кого можно

было бы отнести к «крепостным», составляли около 30%.

10

Далее, крестья-

нин в принципе был свободен — крепостных в европейском смысле этого

слова в Тибете не было. Тибетские «крепостные», фактически, были фер-

мерами с судебным установлением личности, часто с детальной докумен-

тацией об их правах, а также с доступом к законному суду.

11

Было несколько

групп «крепостных».

12

Те, кто возделывал поля (ду чунг), были привязаны

к поместьям своей работой, но не налогами. Деревенские «крепостные»

(тралпа) в основном имели налоговые обязательства и несли транспортную

повинность (ула). Половина из них были «ми-бог» — то есть те, кто купил

личную свободу. Все «крепостные» были скорее арендаторами, поскольку

не было законных оснований для их крепостного состояния.

Так называемые «рабы» — в действительности, домашние слуги

(нангцен) и управляющие поместьями. В этот разряд попадали те, кто не

мог выплатить когда-то взятые займы. Они должны были вести личное хо-

зяйство феодалов. Статус слуги переходил по наследству. Они были часто

6

Van Walt, 1987.

7

Поборник мира...

8

Счастье Тибета...

9

Grunfeld, 1996.

10

Laird, 2006, p.318.

11

Tibet: а Human Development, 2007.

12

Smith, 2008, p.15–16.

142

С.Л. Кузьмин. Скрытый Тибет

фаворитами хозяев и обладали более высоким фактическим статусом, чем

крестьяне. Хотя в У-Цанге рабства не было, не исключено, что оно могло

сохраняться с древних времен кое-где в приграничных местах. Крестьяне

и слуги не были изолированными группами. Между ними имели место

переходы. После реформ Далай-ламы ХIII всякий «крепостной», который

отсутствовал в своем поместье дольше трех лет, получал статус обычного

человека (чи-ми) — то есть государственного «крепостного». А в 1944 г. ти-

бетское правительство выпустило распоряжение, освобождавшее от долгов

неплатежеспособных бедняков.

1

Большинство крестьян имели наделы земли. Правда, крестьянин не

мог бросить свой надел, пока не выплатит его стоимости собственнику и

не найдет того, кто этот надел будет обрабатывать. Надел не подлежал раз-

делению и переходил по наследству к старшему сыну со всеми правами и

обязанностями. Остальные сыновья должны были уходить. Часто уходили

в монастыри. Отправляя ребенка в монастырь, родители, прежде всего, хо-

тели сделать его человеком уважаемым и привилегированным, заботящим-

ся о следующей жизни своей и других. Если монахом становился «крепост-

ной», его «хозяин» никогда не отказывал в разрешении уйти из поместья.

Уходя же к другому землевладельцу, сын крестьянина становился аренда-

тором или батраком и также мог уйти в любое время, если выполнит обя-

зательства. Благодаря этой системе земля не подвергалась дроблению на

все более мелкие наделы между детьми, внуками и т.д. Это позволяло со-

хранить участки достаточно крупные, чтобы прокормить семьи.

2

Принад-

лежность земли государству была чисто формальной, а государственные

крестьяне были фактическими собственниками земли, стремившимися не

продать ее, а передать по наследству.

3

Крестьянин, получая землю от землевладельца на правах наследствен-

ной аренды, мог закладывать ее, сдавать в аренду, использовать наемный

труд. Однажды предоставленная работнику, земля не могла быть взята на-

зад, если работник исправно платил за нее своей службой. Он мог быть ли-

шен земли только в случае неуплаты налога или невыполнения трудовой

повинности.

4

Итак, землю предоставлял арендодатель, а труд крестьянина

был арендной платой. Поэтому ошибочно считать, будто «крепостной» был

пожизненно привязан к земле, не получая платы от господина.

5

Крестьянин сам решал, что и когда выращивать на своем участке, ка-

1

Шакабпа, 2003.

2

Дробление крестьянских наделов между потомками в нескольких поколениях было

одной из главных причин обезземеливания крестьян в европейской части Россий-

ской империи (Брюханов, 2007). Впоследствии это стало одной из причин социально-

экономического кризиса.

3

Далай-лама, 2000.

4

Тибет: правда, 1993.

5

Parenti M. Friendly feudalism...

143

Глава 6. Государственное и общественное устройство, экономика

кой скот держать. Это не предписывал помещик, как иногда пишут.

6

При

необходимости он мог дать «крепостному» скот и посевной материал. На-

логи и повинности несло домовладение. В его пределах крестьяне сами

решали, как распределять работу. Помещика касались только налоги и по-

винности, в остальном он не вмешивался в жизнь крестьян.

7

Когда обя-

зательства выполнены, все члены домовладения были вольны делать, что

хотели, например уезжать в другие районы ради паломничества или чтобы

навестить родственников.

В страдные дни земледельцы работали по 18 час. в сутки. Это не было

«эксплуатацией крепостных». Просто они стремились убрать урожай до

морозов, чтобы не потерять его. Зато после страды у них было больше

времени, и некоторые иностранцы называли тибетцев ленивыми. Так что

летом работников не хватало, а зимой работы было мало. Тибетцы много

путешествовали, особенно зимой. Это время в Тибете до сих пор широко

используют для паломничества. Были даже специальные путеводители, на-

зываемые нэ-йиг и лам-йиг.

8

При надобности помещик мог сдать труд своего крестьянина в аренду

другому лицу. В левой пропаганде это называется «продать крепостного».

9

Некоторые высокопоставленные чиновники имели очень большие имения.

Например, в имении одного регента было 5 тыс. крестьянских хозяйств.

У некоторых представителей аристократии было до 10–20 тыс. зависимых

крестьян.

10

Традиционные вожди и помещики в большинстве не были угнетателя-

ми. Они были ограничены в своем обращении с «крепостными» и «рабами»

религией и зависимостью от их труда. Часто пишут о богатстве тибетской

верхушки и нищете простолюдинов. Но очевидцы отмечали, что разрыв в

доходах разных слоев был не так уж значителен. Этот разрыв был мень-

ше, чем, например, в России, Европе или Китае. Так, путешественники в

1940-х гг. сообщали, что тибетские крестьяне в среднем богаче, чем китай-

ские. По заключению Международной комиссии юристов, достаток боль-

шинства людей в старом Тибете был близок к таковому в некоторых евро-

пейских странах.

11

«Крепостные» были не обязательно бедняками. Многие

были богаты, имели слуг.

12

С другой стороны, пища богатых торговцев в

основном была той же, что у крестьян: мясо, масло, сыр, чай. В отличие от

многих других стран, в Тибете высшие слои не были оторваны от низших,

6

Parenti M. Friendly feudalism...

7

Goldstein, 2007, p.12.

8

Tibet: а Human Development, 2007.

9

Parenti M. Friendly feudalism...

10

Гуревич, 1958.

11

Andrugtsang, 1973, p.28.

12

Goldstein, 2007, p.13.

144 С.Л. Кузьмин. Скрытый Тибет

эти отношения часто переходили в дружбу.

1

Даже мясники — представи-

тели низшего сословия — часто дружили с аристократами. В 1959 г., когда

китайцы арестовали аристократов в Самье, их бывшие слуги тайно носили

им еду. Очевидец вспоминал: «Землевладелец был скорее патриархальным

главой домовладения, чем суровым и деспотичным господином».

2

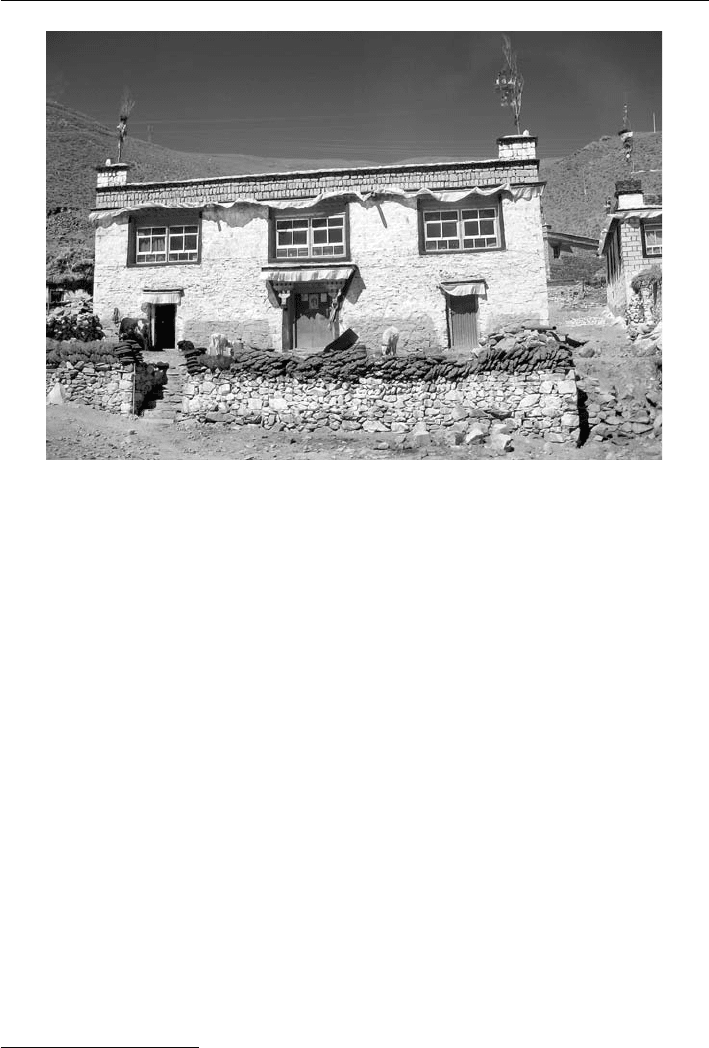

Очевидцы отмечали, что тибетские крестьяне жили в каменных домах,

более солидных, чем, скажем, индийские.

3

Каменные жилища в Централь-

ном Тибете строят издревле. Их специфичная архитектура имеет единую

схему. Обычно дома строят фасадом на юг, чтобы они лучше обогревались

солнцем. Главный материал — кирпич и камень. За одноэтажной поло-

виной обычно возводится двухэтажная.

4

Дверные и оконные проемы от-

делывают черным цементом или красят в черный цвет, чтобы помещение

лучше прогревалось через окно. Крыши плоские, на них по традиции рас-

кладывали дрова, устанавливали молитвенные флаги. Храмовая архитекту-

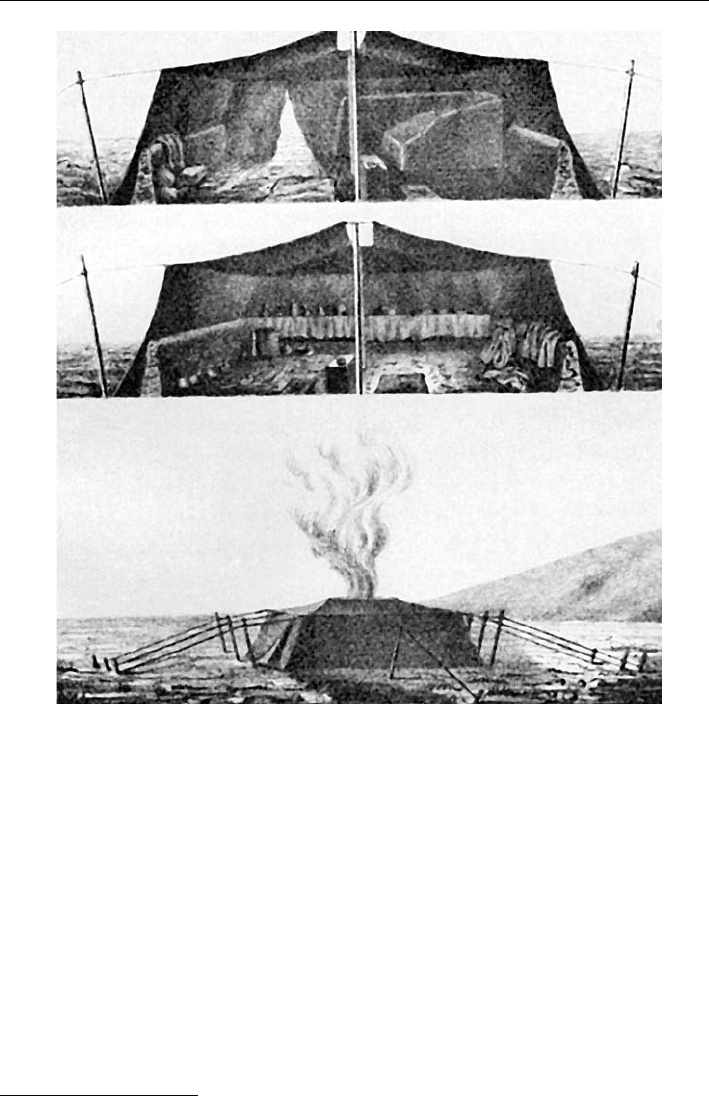

ра сложилась под влиянием традиций Непала, Индии и Китая. Кочевники

делают палатки из шерсти яка. Эти палатки бывают разных размеров. Не-

которые могут вмещать 100–200 чел., внутри разделены на комнаты. Во-

круг лагеря кочевников расставляли молитвенные флаги.

Собственный дом имел право строить любой работник. Напри-

1

Norbu, 1999, p.174–175.

2

Andrugtsang, 1973, p. 30.

3

Напр., Bell, 1991.

4

Шакабпа, 2003.

Дом оседлых тибетцев (фото: С.Л. Кузьмин)

145Глава 6. Государственное и общественное устройство, экономика

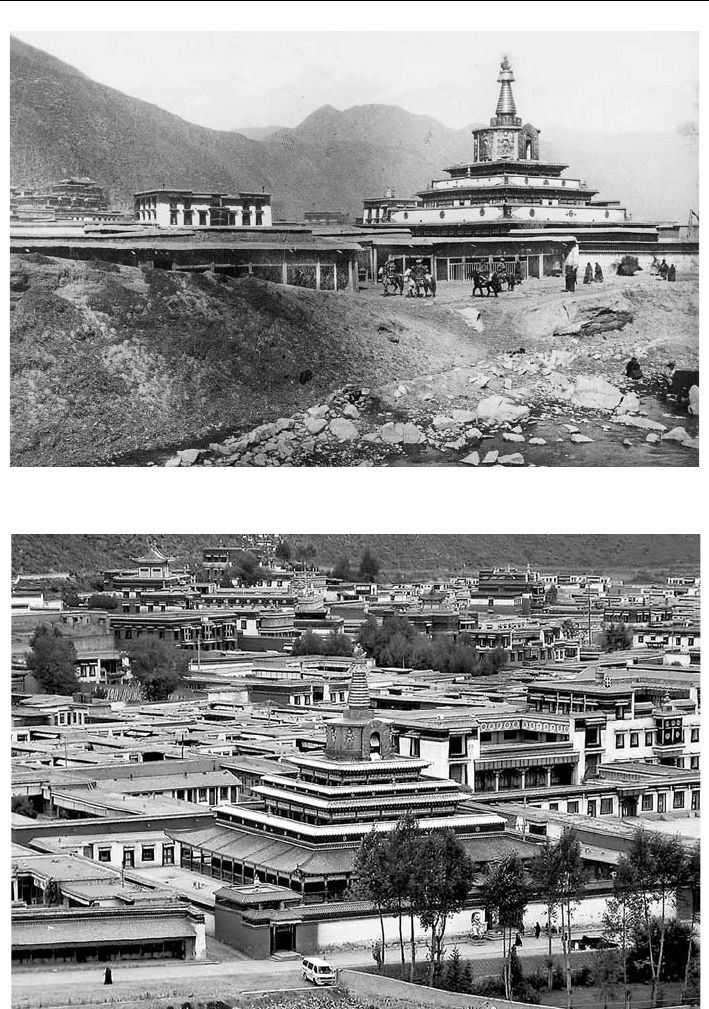

Cтупа Гонтанг в монастыре Лабранг Ташикьил в Амдо:

1 — в 1900-е гг. (Архив Русского географического общества, фонд 18, опись 7); 2 — новая, от-

строенная на месте разрушенной в Культурную революцию (фото: Don Croner)

1

2

146 С.Л. Кузьмин. Скрытый Тибет

мер, Тондуп Чойдон, чья семья от-

носилась к беднейшему слою Ти-

бета, так описывает свою жизнь до

«освобождения»:

1

«Я отношусь к тем,

кого китайцы теперь называют кре-

постными в Тибете... Нас было ше-

стеро в семье... Мой дом был двухэ-

тажный, обнесенный стеной. Первый

этаж мы использовали для содержа-

ния животных. У нас было 4 яка, 27

овец и коз, два осла и участок земли

в 4,5 кхел (0,37 га)... У нас никогда

не было трудностей в том, чтобы за-

работать на жизнь. В нашей области

не было ни одного нищего». Поэтому

странно звучит утверждение, будто

перед «мирным освобождением» 900

тыс. из 1 млн. чел. не имели жилья.

2

Если бы 90% народа не имели кры-

ши над головой, он бы давно вымер.

Многочисленные рассказы о плохой

жизни «крепостных» у феодалов поя-

вились лишь после их «освобождения» коммунистическим Китаем.

Даже самые бедные слуги и «крепостные» никогда не были огра-

ничены в религии или возможности перемещений.

3

Но для того, чтобы

временно покинуть поместье, нужно было специальное разрешение от

управляющего.

4

Крестьянин мог также подать землевладельцу петицию о

том, что хочет уйти насовсем (митрошува).

5

За уход надо было заплатить.

В случае самовольного ухода «крепостного» ловили и возвращали на зем-

лю, — если могли. Будучи недоволен работой, «крепостной» мог подать

своему господину петицию о ее облегчении. Результат зависел от многих

факторов. Но, если господин не соглашался, «крепостной» часто сбегал в

отдаленные части Тибета или в Индию.

6

Ведь эффективной полицейской

службы не было.

Большинство тибетцев занимались земледелием, меньше — ското-

водством. Скотоводы и земледельцы обменивались товарами.

7

Нередко в

1

Цит. по: Tibet: a Human Development, 2007, p.70.

2

За полвека население...

3

Шакабпа, 2003.

4

Валиахметов, 1958, с. 12.

5

Кычанов, Мельниченко, 2005.

6

Norbu, 1999.

7

Кычанов, Мельниченко, 2005.

Ступа Джампалинг в долине Дрананг — са-

мая большая в Тибете, 1938 г., до разруше-

ния (Bundesarchiv, Bild 135-S-15-15-24/фото:

Ernst Schaefer, /License CC-BY-SA 3.0)

147Глава 6. Государственное и общественное устройство, экономика

Палатка тибетских кочевников (Пржевальский, 1883)

одном и том же племени люди были частью земледельцами, частью ско-

товодами. У кочевников пастбища были в собственности всего племени,

а скот — в собственности отдельных семей. Также арендовали скот у фео-

далов за плату. Арендаторы были лишены права свободного передвижения

и кочевок. Свободно перемещались лишь те, у кого был свой скот. Из-за

слабо развитой зоотехники бывал большой падеж скота: до 80%, а китай-

ские источники сообщали даже об общем сокращении поголовья.

8

Ясно,

что размер поголовья колебался, а не сокращался непрерывно: иначе скота

вообще бы не стало.

Основу налогообложения в Тибете составляли натуральные налоги,

а денежные были второстепенными.

9

Для этого регулярно проводились

переписи населения, были земельные кадастры. Монастырские имения

8

Гуревич, 1958.

9

Кычанов, Мельниченко, 2005.

148

С.Л. Кузьмин. Скрытый Тибет

были освобождены от налогов, а многие монастыри получали субсидии от

правительства — в основном, пищей. Земельный налог можно было упла-

тить тремя частями: в ноябре, декабре и январе. Налог со скота взимался от

числа голов. В XIX в. из 10 овец надо было отдавать одну. С 1914 г. прави-

тельство стало взимать налоги на соль, шкуры, шерсть и чай, ввозимый из

Китая.

1

Есть сведения о «налогах» на женитьбу, рождение, смерть, посадку

дерева, содержание животных, проезд в другую деревню и т.д.

2

В действи-

тельности, это были не налоги, а сборы, пошлины, взносы и т.п. Напри-

мер, если крестьянин женился на «крепостной, принадлежавшей другому

хозяину», он должен был платить выкуп. В другом случае за нее этот «хозя-

ин» получал в обмен девушку из поместья жениха. Это называлось «обмен

людьми» и обеспечивало стабильность числа крестьян в каждом поместье.

Если «крепостные» оставались у своих прежних господ, то рождавшийся

мальчик становился «крепостным» господина мужа, а девочка — господи-

на матери. Дети «крепостных» с рождения заносились феодалами в специ-

альные реестры.

По данным европейцев, посещавших Тибет в XIX — начале ХХ в., зем-

ледельцы отдавали в виде ренты до трети урожая, скотоводы — до 60% про-

дуктов скотоводства.

3

Величина налога определялась каждый год отдельно,

в зависимости от величины урожая. Благодаря этому налоги для крестьян

не были разорительны. Сумма налога с каждого района определялась пра-

вительством, но на местах могли вводить местные налоги в свою пользу.

Далай-лама XIV, проконсультировавшись с правительством и своим ко-

митетом по реформам, изменил эту систему. Теперь руководители уездов

должны были собирать фиксированную сумму для казны, а правительство

установило им зарплату.

4

Кроме налогов, существовали государственные повинности: транс-

портная (ула) — крестьянин предоставлял несколько раз в год верховых и

вьючных животных и фураж (от нее освобождались только владения мо-

настырей); отработки (сенокос, ткачество, заготовка дров, строительство,

ремонт дамб и т.д.); специальные налоги (продуктами, тканями, бумагой и

т.д.). Далай-лама ХIII отменил улу и ввел фиксированную плату за пользо-

вание транспортом, что повышало доходы простых людей. Далай-лама XIV

эту плату повысил.

По словам М. Паренти, налогами облагали даже попрошаек. В дей-

ствительности, попрошайки составляли отдельную «гильдию» со своим

главой, который собирал с них поборы. Попрошайничество было на-

следственным. К попрошайкам весьма хорошо относились, особенно к

1

Шакабпа, 2003.

2

Parenti M. Friendly feudalism...

3

Гуревич, 1958.

4

Далай-лама, 2000.

149

Глава 6. Государственное и общественное устройство, экономика

старикам.

5

Это была своего рода профессия. В Тибете и сейчас немало по-

прошаек.

Существовала система накопления продуктов, полученных в виде

налогов.

6

Излишки продуктов, особенно зерна, накапливались в частных и

государственных хранилищах. В случае неурожая или падежа скота запасов

хватало на 3 года. Низкая численность населения, отсутствие крупных го-

родов и сравнительно низкий уровень потребления позволяли рациональ-

но использовать такие накопления. В результате, судя по историческим

источникам, в Тибете не было голода. Он обеспечивал себя главными ис-

точниками питания, ввозя лишь некоторые продтовары.

Отправление государственных повинностей часто влекло злоупотре-

бления, которые могли лечь тяжким бременем на простой народ. Напри-

мер, чиновники могли привлечь крестьян к работе на собственных землях

под видом государственной отработки, завысить число необходимых им

крестьян и т.д. В этих случаях своего рода «надзорной инстанцией» служи-

ли цинские амбани, пресекавшие злоупотребления.

7

Однако многие амба-

ни сами были корыстолюбивы или бездеятельны. После того, как Тибет

избавился от их опеки, Далай-лама ХIII в указе 1913 г. уделил особое вни-

мание наведению порядка на местах:

8

«Гражданские и военные чиновники

тибетского правительства, собирая налоги или ведя дела с подчиненными

им гражданами, должны исполнять свои обязанности справедливо и чест-

но — так, чтобы принести пользу правительству и не нанести вреда подчи-

ненным <...> Отныне и впредь никто не должен никому препятствовать в

освоении любых имеющихся свободных земель. В таких случаях земельные

налоги не должны взыскиваться в течение трех лет. После этого земледелец

должен будет ежегодно выплачивать пропорциональный ренте налог пра-

вительству и землевладельцу. Земля же будет принадлежать земледельцу».

Далай-лама ХIII запретил увольнение престарелых слуг, детям запре-

тил прогонять престарелых родителей. При нем ограничили процентную

ставку для ростовщиков. Дело в том, что последние ссужали крестьян семе-

нами под 20% годовых.

9

По китайским данным, свыше половины скотово-

дов обращались за продуктами к торговцам и скупщикам, что было для них

накладно. Незадолго до вторжения КНР Далай-лама XIV решил вернуть

государству часть больших поместий аристократов, уплатив им компенса-

цию, землю распределить между крестьянами, а всех государственных слу-

жащих посадить на зарплаты.

10

Крупным землевладельцем была церковь. На ее долю в Центральном

5

Bell, 1991; Govinda, 2002, p.100.

6

Шакабпа, 2003.

7

Кычанов, Мельниченко, 2005.

8

Шакабпа, 2003, с. 261–262.

9

Гуревич, 1958.

10

Далай-лама, 2000.

150 С.Л. Кузьмин. Скрытый Тибет

Тибете к 1950 г. приходилось 36,8% всех пахотных земель.

1

Некоторые мо-

настыри за века накопили значительные богатства. Но далеко не все мона-

стыри обладали крупной собственностью. Некоторым не хватало средств

даже на содержание братии. Чтобы сводить концы с концами, такие мона-

стыри занимались торговлей и ростовщичеством.

2

Этим занимались осо-

бые монахи. В 1913 г. Далай-лама ХIII предписал соблюдать чистоту веры:

«Различные буддийские школы Тибета должны сохранять самобытность и

чистоту своих традиций. <...> Администрациям монастырей, за исключе-

нием специальных лиц, запрещается заниматься торговлей, ростовщиче-

ством, содержать домашний скот и/или подчинять чужих подданных».

3

Церковные земли делились на монастырские и личные. Последние

принадлежали перерожденным ламам. Эти земли не переходили по наслед-

ству: ламы перерождаются в разных семьях. Большинство монахов были

выходцами из крестьян. Они сохраняли прочные связи со своими семьями,

от которых получали материальную помощь. Тибетцы не воспринимали

многочисленность духовенства как тяжкий груз. Монахи — не бездельни-

ки, они активные созидатели общественного благополучия, нравственного

здоровья и стабильности (хотя, как и в любой религии, не всегда и не все

представители духовенства были образцом для мирян). Конечный про-

дукт — просветленные учители, чьи мудрость, ясность ума и практическое

руководство как лидеров народа совершенно необходимы. Так же было и

в Монголии. Однако люди, воспитанные в коммунистических или буржу-

азных традициях меркантилизма, не понимают этого. Отсюда суждения о

«паразитах-монахах», о необходимости ликвидации или сокращения «лам-

ства». Захватив власть, коммунисты сумели привить такой взгляд многим

тибетцам и монголам.

Кроме того, благодаря высокой численности монахов снижалась рож-

даемость — ведь в Тибете сельское хозяйство малопродуктивное, и числен-

ность населения должна быть низкой. Наконец, старых монахов кормил

монастырь, и они не становились обузой для семей. Поскольку деньги

на монастырь жертвовало общество, это было своеобразное пособие по

старости.

4

В зависимости от личных дарований и склонностей, монахи «спе-

циализировались» по трем направлениям. Кто имел склонность к интел-

лектуальным занятиям, посвящали себя учению; другие — ритуалам и

церемониям. Кто не был склонен к этим занятиям, становились должност-

1

Богословский, 1976, с. 262.

2

Тибет: правда, 1993.

3

Цит. по: Шакабпа, 2003, с. 261.

4

Утверждения, будто крестьянские дети обычно подвергались в монастырях сексуаль-

ным надругательствам (Goldstein et al., 1997 — цит. по: Parenti M. Friendly feudalism...),

имеют не больше оснований, чем аналогичные обвинения в адрес христиан в «трудах»

воинствующих атеистов, хотя отдельные инциденты такого рода могли иметь место.