Лабораторный практикум - Санитарная микробиология. Микрофлора воздуха, воды и почвы

Подождите немного. Документ загружается.

САНИТАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ

МИКРОФЛОРА ВОЗДУХА

Микрофлора воздуха характеризуется непостоянством, т.к. представлена микроорганизмами,

обитающими в почве и воде. Воздух, обсемененный крупными бактериальными каплями, представляет

собой малоустойчивую систему. Длительность нахождения в воздухе микробов и дистанция их

распространения в этой фазе невелики. Речменский С.С. установил многофазный характер

бактериальных капель:

1. Крупнокапельная, или крупноядерная фаза (частицы диаметром > 100 мкм);

2. Мелкокапельная, или мелкоядерная фаза (частицы диаметром от 1 до 5 мкм);

3. Пылевая фаза (диаметр зависит от размера пылевых частиц, с которыми соединяется

микроорганизмы; как правило, размеры частиц пыли находятся в пределах от 1 до 100 мкм).

Мелкие бактериальные капли имеют ничтожный вес, что способствует их длительному

нахождению в воздухе и рассеиванию на большие расстояния. Скорость их движения измеряется

величиной 0,3 мм в секунду. Мелкокапельная фаза имеет большое эпидемиологическое значение – с

мелкими каплями по воздуху рассеиваются различные микроорганизмы, даже чувствительные к

внешним воздействиям микробы и вирусы - палочки коклюша, инфлюэнцы, менингококка, кори и т.д.

Быстрота движения в воздухе бактериальной пыли определяется интенсивность воздушных

вихрей и может колебаться от 0,3 м/мин до 0,3 м/с. Роль бактериальной пыли состоит в

распространении с воздушными течениями тех видов микроорганизмов, которые при высыхании не

теряют жизнеспособности (возбудитель туберкулеза, споровые формы).

В последнее время все острее встает проблема микробиологического загрязнения воздуха,

причиной которого является деятельность человека. Особое внимание привлекает загрязнение воздуха

предприятиями микробиологической промышленности, где необходимая продукция получается путем

использования жизнедеятельности разнообразных микроорганизмов. Однако из-за недостаточной

герметичности процессов имеет место поступление жизнеспособных микроорганизмов и продуктов их

жизнедеятельности в воздух производственных помещений. В воздухе крупных животноводческих

комплексов и птицефабрик в 1 м

3

воздуха содержание бактерий колеблется от сотен тысяч до

нескольких миллионов. Процессы, развивающиеся при гниении сена и при силосовании,

сопровождаются обильным размножением плесневых грибков и термофильных актиномицетов. В

основном в атмосферном воздухе встречается три группы организмов:

1) патогенные формы;

2) почвенные спороносные аммонифицирующие и гнилостные микроорганизмы;

3) плесневые грибы и дрожжи.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУХА

Бактериальная обсемененность воздуха жилых помещений во много раз превышает

обсемененность наружного воздуха. Микрофлора воздуха закрытых помещений отличается по своему

характеру. Здесь в большом количестве содержатся микробы - нормальные обитатели носоглотки

человека, а также патогенные микробы, попадающие из полости рта при кашле, чихании, разговоре,

смехе. Вторым источником воздушной патогенной флоры служат открытые очаги поражений на

любых участках тела. Большие скопления людей и длительность пребывания их в плохо

вентилируемых помещениях способствуют максимальному загрязнению воздуха патогенной флорой.

Еще большую опасность представляет воздух инфекционных и хирургических больниц,

изобилующих патогенной флорой. Через воздух передаются гнойные кокки (стафилококки,

стрептококки, пневмококки, менингококки), возбудители туберкулеза, дифтерии, сибирской

язвы, коклюша, чумы, сапа, патогенные грибки, разнообразные вирусы (гриппа, кори,

эпидемического паротита, ветряной оспы, пситтакоза, энцефалита) и др.

В этой связи при оценке санитарного состояния воздуха различных закрытых помещений

очень часто приходится прибегать не только определению санитарно-показательных

микроорганизмов, но и к непосредственному выделению патогенных вирусов и бактерий. Особенно

большое значение это имеет при расшифровке вспышек респираторных инфекций в детских

учреждениях и в стационарах лечебно-профилактических учреждений.

Аэрогенные инфекции представляют большую опасность – они распространяются чрезвычайно

быстро, поражая большие контингенты людей на обширных территориях. Методы исследования

воздуха и подхода к его санитарно-гигиенической оценке по бактериологическим показателям были

разработаны в результате длительных исследований. Особенно оживленная дискуссия велась при

установлении санитарно-показательных микроорганизмов для воздуха. Все исследователи сходились

на том, что эта роль должна принадлежать микробам – постоянным обитателям носоглотки человека,

причем тем из них, которые хорошо растут на искусственных питательных средах и сравнительно

легко обнаруживаются. В качестве главного санитарного показателя одни исследователи (Шафир,

1

Гордон) предлагали показатель содержания зеленящихся стрептококков (α-стрептококки), другие

отдавали предпочтение β-гемолитическим стрептококкам (Речменский, Шнайтер, Данн). В результате

эта роль была признана за зеленящими α-стрептококками, β-гемолитическими стрептококками и St.

aureus (золотистый стафилококк) с учетом их различной эпидемиологической значимости.

В настоящее время при исследовании воздуха определяются:

I) общая обсемененность (количество микроорганизмов в 1м

3

воздуха)

II) наличие и степень обсемененности воздуха санитарно-показательными микроорганизмами

(α -, β - стрептококки и St. aures).

Для жилых, общественных помещений и больниц можно рекомендовать следующие

ориентировочные данные по общей обсемененности воздуха (таб. № 1, 2, 3).

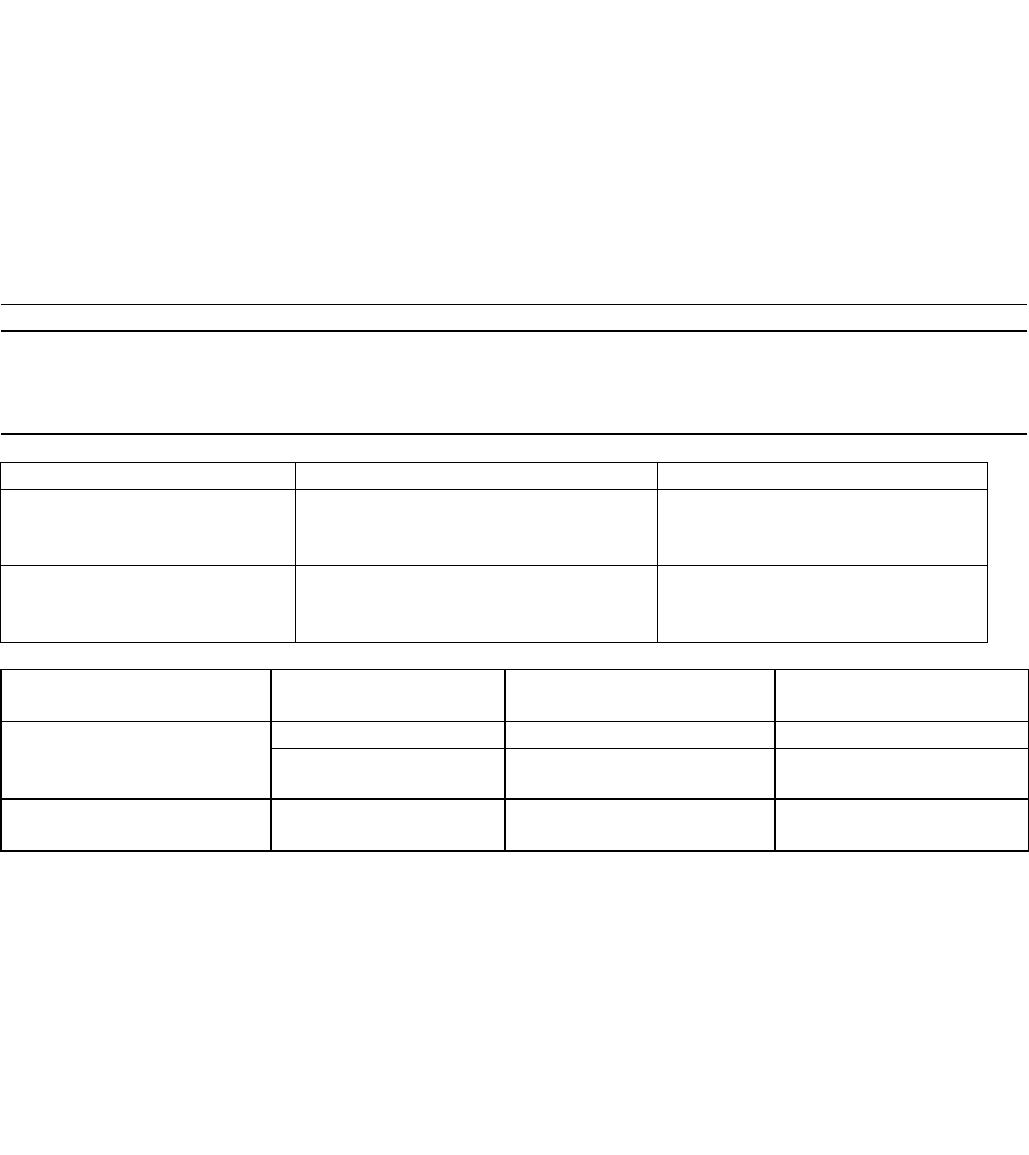

Таблица № 1. Санитарно-микробиологические показатели воздуха (Лерина И.В. и

Педенко А.К., 1980)

Степень чистоты воздуха КОЕ в I м

3

Гемолитический стрептококк

Чистый До 2000 До 10

Удовлетворительный 2000-4000 11-40

Слабо загрязненный 4000-7000 40-110

Сильно загрязненный Более 7000 Более 120

Таблица № 2. Критерии оценки воздуха жилых помещений

Оценка воздуха Общее количество бактерий в 1 м

3

Количество стрептококков

Лето

Чистый

Загрязненный

до 1500

до 2500

до 16

до 36

Зима

Чистый

Загрязненный

до 4500

до 7000

до 36

до 124

Таблица № 3. Критерии оценки микробной обсемененности воздуха в родильных домах

Место отбора Условия работы

Общее количество колоний

в 1 м

3

воздуха

Количество St. aureus в 1

м

3

воздуха

Операционные, родильные

залы

До начала работы Не выше 500 Не должно быть

Во время работы Не более 1000 Не более 10

Палаты для недоношенных

и травмированных детей

При подготовке к

приему детей

Не более 300 Не должно быть

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДУХА

Микробиологическое исследование атмосферного воздуха, а также воздуха жилых помещений,

занимает важное место при осуществлении его очистки от бактериального загрязнения, как мера

борьбы с аэрогенными инфекциями.

Объектами санитарно-бактериологического исследования являются: воздух лечебно-

профилактических и детских учреждений, мест массового скопления людей, промышленных районов.

Санитарно-микробиологические исследование воздуха закрытых помещений, так и любого объекта

внешней среды, включает, четыре основных этапа:

1) отбор проб воздуха

2) обработку проб и концентрирование возбудителей

3) выделение микроорганизмов

4) идентификация выделенных микроорганизмов

Исследование воздуха включает определение общего числа сапрофитных бактерий,

стафилококков, стрептококков, которые являются показателями биологической контаминации воздуха

микрофлорой носоглотки человека. Методы отбора проб воздуха можно разделить на

седиментационные и аспирационные.

Седиментационный метод. Основан на оседании бактериальных частиц и капель под

влиянием силы тяжести на поверхности агара открытых чашек Петри. Их устанавливают в точках

отбора на горизонтальной поверхности. Для определения общей микробной обсемененности воздуха

чашки Петри с МПА оставляют открытыми на 5-10-15 мин в зависимости от предполагаемого

бактериального загрязнения. Инкубацию посевов проводят при 37° 24 ч, затем чашки Петри оставляют

при комнатной температуре на 48 ч для образования пигмента пигментообразующими бактериями.

Для определения микробного числа подсчитывают колонии выросшие на чашках Петри

(площадь поверхности агара в чашке равна 75 см

2

) и расчет ведут по правилу В.Л. Омелянского: на

поверхность площадью 100 см

2

за 5 мин оседает такое количество микробов, которое содержится в 10

л воздуха:

2

А х 100 х 100

Х = ————————

75 см

2

Х – количество микробов в 1 м

3

; А – количество колоний на агаре в чашке Петри.

Аспирационный метод. Основан на принудительном оседании микроорганизмов на

поверхность плотной питательной среды или в улавливающую жидкость. Для этой цели используются

аппарат Кротова, бактериоуловитель Речменского, прибор ПОВ-1 и др.

Определение стафилококков

Обнаружение патогенных стафилококков в воздухе закрытых помещений имеет санитарно-

показательное значение и свидетельствует об эпидемическом неблагополучии (табл. № 3). Отбор проб

проводят с помощью аппарата Кротова в количестве 250 л воздуха на 2 чашки Петри с молочно-

солевым агаром и на чашку с кровяным агаром. Посевы инкубируют при 37°С 48 ч. Из

подозрительных на стафилококк колоний выделяют чистую культуру на скошенном агаре. После 24 ч

инкубации при 37° проверяют плазмокоагулирующую активность культуры.

Определение стрептококков

Отбор проб воздуха при исследовании на наличие α- и β- гемолитических стрептококков

проводят аппаратом Кротова на чашках Петри с кровяным агаром. Исследуют 250 л воздуха. Посевы

выдерживают в термостате 24 ч, а затем еще 48 ч при комнатной температуре. Подсчет количества

выросших колоний проводят на 1 м

3

с последующим контрольным микроскопированием и

выборочным пересевом колоний на кровяной агар или сахарный бульон.

САНИТАРНО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ

Определение санитарно-показательных микроорганизмов (СПМ) – специфический метод

санитарной микробиологии. К СПМ относят представителей облигатной микрофлоры организма

человека и теплокровных животных, обитающих в кишечнике или воздушно-дыхательных путях. В

качестве СПМ могут выступать не все представители нормальной микрофлоры человека и животных,

а лишь те, которые удовлетворяют следующим требованиям (Коротяев А.И., Бабичев С.А., 1998):

• постоянно присутствуют в выделениях человека и теплокровных животных и попадают

в окружающую среду в больших количествах;

• не имеют иного природного резервуара, кроме организма человека или животного;

• не размножаются активно во внешней среде (исключая пищевые продукты);

• выживают во внешней среде несколько больше, чем патогенные микроорганизмы;

• не имеют во внешней среде «двойников» или аналогов, поэтому исключена путаница;

• не изменяют сколько-нибудь значительно свои биологические свойства в окружающей

среде;

• растут на питательных средах независимо от влияния других присутствующих

микроорганизмов;

• распределены в объекте внешней среды по возможности равномерно (плотные объекты

при исследовании подвергаются гомогенизации);

• могут быть обнаружены, идентифицированы и количественно учтены современными,

простыми и легко доступными методами;

• встречаются в организме хозяина и во внешней среде в значительно больших

количествах по сравнению с соответствующими патогенными микроорганизмами.

Предполагается, что чем больше объект загрязнен экскрементами человека и животных, тем

больше будет СПМ и тем вероятнее присутствие патогенов. СПМ, которые обычно обнаруживаются в

исследуемых объектах, приведены в табл. № 4.

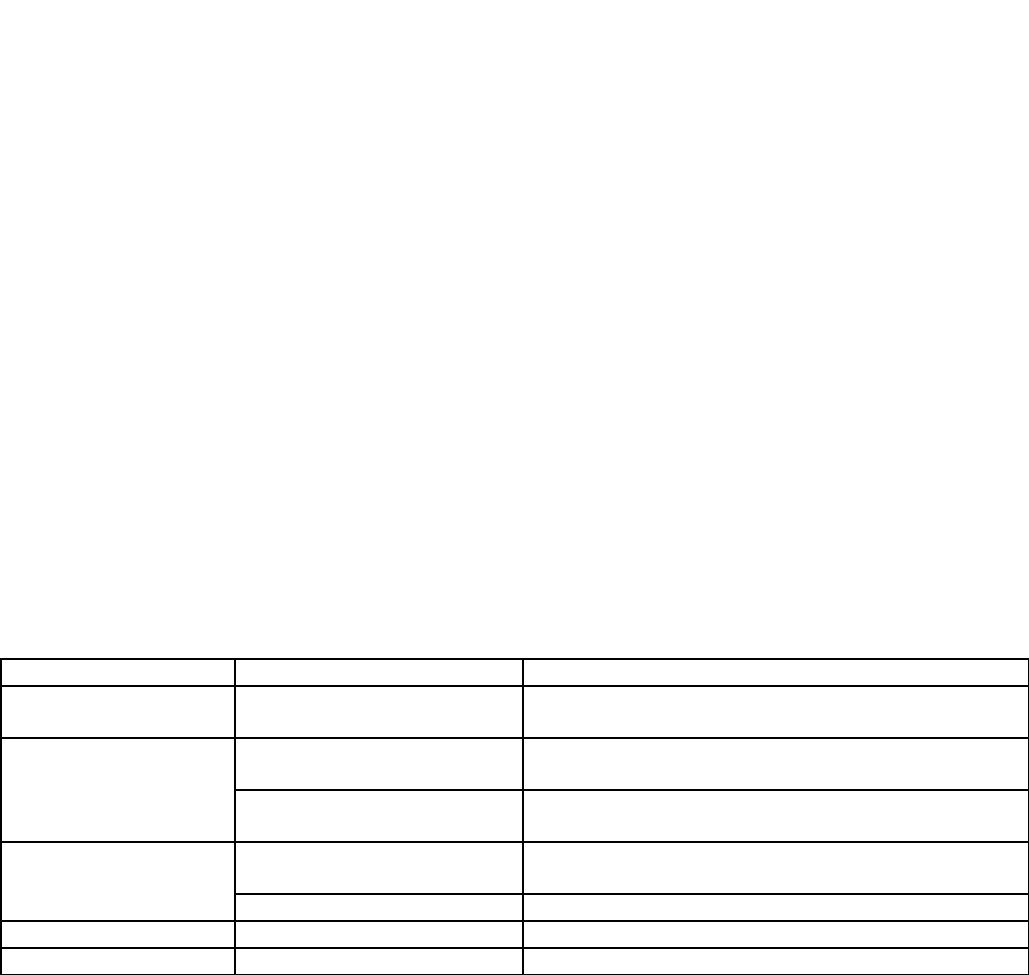

Таблица № 4. Санитарно-показательные микроорганизмы окружающей среды и

пищевых продуктов (по Борисову Л.Б. и др., 1993)

Объект Характер загрязнения Санитарно-показательные микроорганизмы

Вода Фекальное

Бактерии группы кишечных палочек Е.соli,

Enterobacter aerogenes, Streptococcus faecalis и др.

Почва

Фекальное

Те же бактерии и клостридии Clostridium

perfringens, Cl.sporogenes и др.

Промышленно-бытовое

(разлагающиеся отбросы)

Термофильные бактерии (Lactobaciltus lactis,

Streptococcus thermophilus и др.), Proteus vulgaris

Пищевые продукты

Фекальное

Бактерии группы кишечных палочек, Streptococcus

foecalis, P. vulgaris

Орально-капельное Staphylococcus aureus

Воздух Орально-капельное S. aureus, S. pyogenes

Вода, почва, воздух Промышленное Производственные штаммы микроорганизмов

3

СПМ чаще всего выявляют методом посева на определенные питательные среды. Содержание

СПМ оценивают по двум показателям – титру и индексу. Титром называется выраженное в

миллилитрах (для твердых тел в граммах) наименьшее количество исследуемого материала, в котором

обнаруживаются данные бактерии. Индексом называется количество СПМ, обнаруженных в 1 л

жидкости (1 г плотных веществ, 1 м

3

воздуха).

К СПМ относятся представители разных систематических групп бактерий. Наиболее важными

СПМ во всем мире считаются бактерии группы кишечной палочки (БГКП). Под этим общим понятием

объединяют бактерии семейства Enterobacteriaceae родов Escherichia, Citrobacter, Enterobacter,

Klebsiella. К категории БГКП относят грамотрицательные, не образующие спор и не обладающие

оксидазной активностью палочки, сбраживающие лактозу и глюкозу до кислоты и газа при 37°С

в течение 24 ч. Эти бактерии выделяются в окружающую среду только с фекалиями человека и

теплокровных животных. Среди БГКП выделяют также колиформные палочки, которые сбраживают

только лактозу при 37°С с образованием кислоты и газа, и фекальные кишечные палочки (ФКП),

сбраживающие лактозу при 44,5°С. Из фекальных кишечных палочек к Е.соli относятся только

бактерии, не способные расти на среде, содержащей в качестве единственного источника углерода и

энергии цитрат. Эти бактерии являются показателями свежего фекального загрязнения.

Бактерии рода Enterococcus также являются постоянными обитателями кишечника человека.

Энтерококки отмирают во внешней среде значительно раньше, чем Е.coli, поэтому они всегда

свидетельствуют о свежем фекальном загрязнении.

Большое санитарное значение имеют представители рода Proteus. Наличие P.vilgaris свиде-

тельствует о загрязнении объекта органическими веществами (его чаще обнаруживают в гниющих

остатках), а Р.mirabilis – о фекальном загрязнении (его чаще обнаруживают в фекалиях). Обнаружение

протеев в пищевых продуктах свидетельствует о гнилостном распаде.

Обнаружение Clostridium perfringens свидетельствует о некогда имевшем место фекальном

загрязнении (эти бактерии образуют споры, что позволяет им длительно сохраняться в окружающей

среде).

Термофильные микроорганизмы, имеющие санитарное значение, представлены

преимущественно спорообразующими бактериями, способными размножаться при 60

0

С. Их выделяют

из объектов внешней среды (загрязненных компостом), реже из кишечника человека и животных.

Резкое увеличение количества этих бактерий в почве может свидетельствовать о загрязнении

разлагающимися отбросами. Содержание термофилов проводят также при исследовании консервов

для индикации эффективности автоклавирования.

Обнаружение в объектах окружающей среды бактерий рода Salmonella всегда свидетельствует

о фекальном загрязнении. Эти микроорганизмы являются наиболее распространенными

возбудителями острых кишечных заболеваний и поэтому могут быть индикаторами возможного

присутствия других возбудителей инфекций.

Staphylococcus aureus – факультативный обитатель носоглотки, зева и кожных покровов

человека. Присутствие этого микроорганизма в воздухе помещений или на находящихся там

предметах указывает на орально-капельное загрязнение. Наличие Staphylococ aureus в пищевых

продуктах может привести к тяжелым пищевым интоксикациям.

Гемолитические стрептококки, являясь транзитными обитателями носоглотки и зева,

выделяются с капельками слизи орально-капельным путем. Сроки их выживания внешней среде

аналогичны таковым для большинства других возбудителей воздушно-капельных инфекций.

Следовательно, обнаружение этих бактерий в воздухе свидетельствует о возможном загрязнении

патогенами.

Санитарно-показательное значение имеют также бактериофаги. Они, как правило, сопутствуют

тем бактериям, к которым адаптированы, однако бактериофаги могут длительно сохраняться и

переживать соответствующих бактерий. Это, тем не менее, исключает возможности использовать

бактериофаги кишечных бактерий для оценки внешней среды.

МИКРОФЛОРА ВОДЫ

Вода является естественной средой обитания разнообразных микроорганизмов. Микрофлора

воды делится на две группы: автохтонную и аллохтонную.

Автохтонная или собственная микрофлора представлена микроорганизмами, постоянно

живущими и размножающимися в воде. В состав этой группы входят Micrococcus candicans, Sarcina

lutea, Pseudomonas fluorescens, Bacillus cereus и др.

Аллохтонная или заносная микрофлора попадает в открытые водоемы из почвы, воздуха,

организмов животных и человека и резко изменяет микробный биоценоз и санитарный режим.

Количественный и качественный состав микрофлоры воды зависит от состава и концентрации

минеральных и органических веществ, температуры, рН, скорости движения воды, массивности

4

поступления ливневых, фекально-бытовых и промышленных сточных вод. Количество микробов

прямо пропорционально степени загрязненности водоемов. Особенно богаты микроорганизмами

пруды, ручьи, озера густо населенных районов. В закрытых водоемах (озера, пруды) наблюдается

определенная закономерность в распределении бактерий. Состав микроорганизмов различен на

поверхности воды и на дне водоемов. Наиболее обильно заселена микроорганизмами вода на глубине

10-100 см. В более глубоких слоях их количество значительно снижается. Ключевые воды и воды

артезианских колодцев наиболее чисты.

Хотя вода и является неблагоприятной средой для существования условно-патогенных и

патогенных микроорганизмов, отдельные их представители способны существовать в ней

определенное время, а в некоторых случаях и размножаться. Многие годы в воде могут сохраняться

споры возбудителя сибирской язвы, несколько месяцев – энтеровирусы, сальмонеллы, лептоспиры,

несколько недель – возбудители холеры, дизентерии, бруцеллы.

Степень загрязненности водоемов органическими веществами и наличие в них

микроорганизмов соответствуют определенным зонам сапробности. Различают три зоны

сапробности:

1. Олигосапробная – содержит небольшое количество органических веществ и мало бактерий –

от 10 до 1000 в 1 мл.

2. Мезосапробная – зона более загрязненной воды, где происходит распад белков и

углеводов. Количество бактерий в 1 мл этой воды достигает 100 000.

3. Полисапробная – зона сильнейшего загрязнения, где резко выражены гнилостные

процессы анаэробного типа. Число бактерий в ней доходит до 1 000 000 и более в 1 мл.

САНИТАРНО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ

Исследованию подлежит вода централизованного водоснабжения, колодцев, открытых

водоемов, бассейнов, сточные воды. Для оценки санитарно-бактериологического состояния воды

используют следующие показатели:

определение общего микробного числа (ОМЧ);

определение бактерий семейства Enterobacteriaceae и термотолерантных колиформных

бактерий;

определение спор сульфитредуцирующих клостридий;

определение колифагов;

определение патогенных бактерий кишечной группы.

Исследование питьевой воды на наличие колифагов, патогенных бактерий кишечной группы

проводится по эпидемиологическим показателям. Определение спор сульфитредуцирующих

клостридий проводится при оценке эффективности технологий обработки воды.

Определение общего микробного числа (ОМЧ)

Для определения ОМЧ вносят два объема воды по 1 мл в стерильные чашки Петри, в которые

выливают по 6-8 мл расплавленного и остуженного до 45°С МПА. Содержимое чашки смешивают,

оставляют до застывания агара и помещают в термостат на 24 ч. Подсчитывают количество колоний

на чашках, вычисляют среднее арифметическое. Результат выражают числом КОЕ

(колониеобразующих единиц) в 1 мл воды.

Определение бактерий семейства Enterobacteriaceae

Термотолерантные колиформные бактерии обладают всеми признаками бактерий семейства

Enterobacteriaceae, но они способны ферментировать лактозу до кислоты и газа при температуре 44°С

в течение 24 ч.

Для выявления бактерий семейства Enterobacteriaceae и термотолерантных колиформных

бактерий используют два метода: метод мембранных фильтров и титрационный метод.

1. Метод мембранных фильтров. Необходимый объем воды – 300 мл фильтруют через

мембранные фильтры по 100 мл. Фильтры переносят на среду Эндо в чашке Петри и инкубируют при

37°С 24 ч. Подсчитывают число красных и красных с металлическим блеском колоний.

Идентификацию бактерий проводят по оксидазному тесту и тесту образования кислоты и газа при

ферментации лактозы (маннита) для чего исследуют не менее 10 колоний. Так как, микроорганизмы

семейства Enterobacteriaceae и термотолерантные колиформные бактерии не обладают оксидазной

активностью, то оксидазоположительные культуры дальше не исследуются.

Все лактозоположительные колонии засевают в две пробирки с одной из лактозных сред и 1

пробирку инкубируют при 37° (для культивирования микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae),

а другую при 44° (для культивирования термотолерантных колиформных бактерий).

Учитывают бактерии семейства Enterobacteriaceae – показатели давнего фекального

загрязнения воды и термотолерантные колиформные бактерии – показатели свежего фекального

загрязнения.

5

Результаты анализа выражают числом колониеобразующих единиц (КОЕ) бактерий семейства

Enterobacteriaceae и термотолерантных колиформных бактерий в 100 мл воды.

2. Титрационный метод. Принцип метода заключается в посеве установленного объема воды в

лактозно-пептонную (или глюкозо-пептонную) среду, с последующим пересевом в среду Эндо и

идентификацией культуры по морфологическим, культуральным и биохимическим свойствам для

определения бактерий семейства Enterobacteriaceae. Для выявления термотолерантных колиформных

бактерий делают посев 2-3 изолированных колоний в пробирки с лактозной средой, нагретой на

водяной бане или в термостате до 44 ° С.

При обнаружении бактерий семейства Enterobacteriaceae и термотолерантных колиформных

бактерий хотя бы в одном из объемов делают заключение – об обнаружении колиформных бактерий в

100 мл воды.

Определение спор сульфитредуцирующих бактерий

Сульфитредуцирующие клостридии, преимущественно C.perfringens – спорообразующие

анаэробные палочки, редуцирующие сульфит натрия на железосульфитном агаре при 44° в течение

24 ч.

Определение колифагов

Колифаги - вирусы, лизирующие кишечную палочку и образующие зоны лизиса (бляшки) на

бактериальном газоне. Определение колифагов проводят прямым и титрационным методами.

Определение бактерий родов сальмонелла и шигелла

Для выявления патогенных энтеробактерий исследуемый объем воды (не менее 2-3 мл)

засевают в среды обогащения (Мюллера-Кауфмана, магниевая среда) с последующим высевом на

плотные селективные и дифференциально-диагностические среды – Плоскирева, Эндо, Левина,

висмут-сульфитный агар. Выделенные культуры идентифицируют по морфологическим,

тинкториальным, биохимическим и серологическим свойствам.

Оценка воды по микробиологическим показателям

Критерии оценки воды разработаны дифференциально в зависимости от ее категории и

назначения. Вода плавательных бассейнов также по своим качествам должна соответствовать ГОСТу

питьевой воды (табл. № 5).

Таблица № 5. Нормативы качества питьевой воды

Показатели Единицы

измерения

Нормативы

1. Общее микробное число Не более 50 КОЕ в 1 мл воды

2. Бактерии семейства

Enterobacteriaceae

Отсутствие Число кишечных бактерий в 300 мл

воды

3. Термотолерантные колиформные

бактерии

Отсутствие Число кишечных бактерий в 300 мл

воды

4. Споры сульфитредуцирующих

клостридий

Отсутствие Число спор в 20 мл воды

5. Колифаги Отсутствие Число БОЕ в 100 мл воды

МИКРОФЛОРА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Многие пищевые продукты являются благоприятной средой не только для сохранения, но и

для размножения микроорганизмов. Всю микрофлору пищевых продуктов условно делят на

специфическую и неспецифическую. К специфической микрофлоре относятся штаммы

микроорганизмов, применяющихся в процессе технологического производства продуктов питания

(молочнокислые продукты, хлебные изделия, пиво, вина и др).

В производстве кисломолочных продуктов (простокваши, масла, творога и т. п.) чаще всего

используется молочнокислый стрептококк и в дополнение к нему сливочный стрептококк.

Молочнокислый стрептококк – это грамположительные кокки, располагающиеся попарно,

сбраживают лактозу, глюкозу, галактозу с образованием кислоты и газа. Клетки сливочного

стрептококка располагаются в виде цепочек, они придают продукту сметанообразную консистенцию.

Иногда в кисломолочные продукты добавляют ароматобразующие стрептококки: стрептококкус

цитроворус, стрептококкус диацетилактис и др. Большинство молочнокислых стрептококков может

расти на мясопептонном агаре, образуя при поверхностном посеве очень мелкие круглые выпуклые

колонии, а при глубинном посеве – колонии в виде чечевичных зерен.

Помимо стрептококков, в приготовлении кисломолочных продуктов принимают участие и

молочнокислые палочки. Некоторые кисломолочные продукты (простокваша, ацидофильное молоко и

др.) готовят на чистой культуре молочнокислых палочек – это довольно крупные бесспоровые грам+

палочки. Они, как правило, не растут на МПА.

6

Кефир получают с помощью так называемого кефирного грибка. Основа грибка состоит из

плотного войлокообразного сплетения нитей (палочка стромы), среди которых находятся скопления

микроорганизмов, формирующих кефир: молочнокислых стрептококков, молочнокислых палочек и

дрожжеподобных грибков. В препарате, приготовленном из суточного кефира, можно обнаружить

главным образом молочнокислые стрептококки, в небольшом количестве молочнокислые палочки и не

в каждом поле зрения дрожжевые клетки. В двухсуточном кефире появляется большое количество

дрожжевых клеток.

Микроорганизмы молочнокислого брожения участвуют также и в таких процессах, как

квашение, мочение овощей и фруктов.

К неспецифической микрофлоре относится случайная микрофлора, попадающая в пищевые

продукты при их заготовке, доставке, переработке и хранении. Источником этих микробов может быть

сырье, воздух, вода, оборудование, животные, человек. Инфицирование пищевых продуктов

микроорганизмами может приводить к возникновению у людей пищевых токсикоинфекций и др.

заболеваний.

При определенных условиях часть микрофлоры может вызвать изменения органолептических

свойств пищевого продукта, его порчу. Так, при длительном хранении молока на холоде могут

развиваться жирорасщепляющие микробы, вызывающие прогоркание молока; «тягучая болезнь» хлеба

обусловлена развитием микробов группы мезентерикус и т. п.

При несоблюдении санитарного режима на пищевых предприятиях продукт в значительной

степени «обрастает» посторонней неспецифической микрофлорой, среди которой могут встретиться и

патогенные для человека микробы — возбудители инфекционных заболеваний или пищевых

отравлений. Многие патогенные микробы не только выживают в пищевом продукте в течение

некоторого времени, но и способны размножиться в нем. Всем известны «молочные эпицелии»

брюшного тифа или кишечные формы сибирской язвы, возникающие при употреблении зараженных

продуктов, и т. п.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Критерии безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов основаны на

определении следующих групп организмов:

1. Санитарно-показательные микроорганизмы (бактерии рода Escherichia, Klebsiella,

Citrobacter, Enterobacter, Serratia)

Мезофильные аэробы

Факультативные анаэробы

БККП

2. Потенциально-патогенные организмы

Коагулазоположительные St.aureus, B.cereus

Сульфитредуцирующие клостридии

Бактерии рода Proteus, Ps.aeruginosa

3. Патогенные микроорганизмы

Сальмонеллы

L.monocytogenes

4. Показатели микробиологической стабильности продукта

Дрожжи

Плесени

Молочно-кислые бактерии

САНИТАРНО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ

ПРОДУКТОВ

Общие принципы санитарно-микробиологического исследования пищевых продуктов

Конечной целью санитарно-бактериологического контроля пищевых продуктов является

профилактика пищевых отравлений. При плановом санитарно-бактериологическом контроле пищевых

продуктов подлежат исследованию:

количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов

(МАФАны) (общее количество микробов) (ГОСТ 10444. 15-94);

количество бактерий группы кишечных палочек (БГКП), а в части продуктов – количество

БГКП методом наиболее вероятного числа (НВЧ) (ГОСТ Р 50474-93);

коагулазоположительные стафилококки (St. aureus) (ГОСТ 30347-97); бактерии рода

Proteus;

бактерии рода Salmonella в 25 г продукта (ГОСТ Р 50480-93).

Пищевые продукты исследуют:

7

а) с целью выделения различных патогенных микроорганизмов по эпидемиологическим

показаниям в случаях инфекционных заболеваний и пищевых отравлений; б) с целью планового

контроля за качеством сырья и продукта в процессе его приготовления; в) с целью контроля за готовой

продукцией, поступающей потребителю; г) с целью определения соответствия качества продукта

требованиям стандарта.

Определение общей обсемененности продуктов или микробное число, т. е. количество

колоний, выросших при посеве 1 г или 1 мл продукта, имеет смысл только при исследовании пищевых

продуктов, не содержащих специфическую микрофлору, так как на МПА, особенно после 48-часовой

инкубации, могут вырастать, например, молочнокислые стрептококки и другие представители

специфической микрофлоры. Определение общей обсемененности можно производить на этапах

получения продукта, начиная с исходного сырья. Как известно, методы стерилизации и пастеризации

часто не приводят к полному обеспложиванию продукта. Остаточная микрофлора представлена

главным образом термофильными споровыми микробами. Естественно, что остаточной микрофлоры

будет тем меньше, чем меньше загрязнено исходное сырье.

Нарастает микробное число при нарушении технологии приготовления продукта, главным

образом при нарушении санитарно-гигиенических правил на предприятиях. Важное значение имеет

определение загрязненности продукта микробами группы кишечной палочки.

Следует иметь в виду, что некоторые продукты (например, молоко и молочные продукты) в

силу своего происхождения неизбежно бывают загрязнены кишечными палочками, поэтому при

суждении о качестве имеет значение не только факт наличия кишечной палочки, но и степень

обсемененности ею пищевого продукта, т. е. коли-титр. Коли-титр, как правило, определяется

бродильным методом. В качестве среды накопления чаще всего используется среда Кесслера.

Наличие в среде генцианвиолета дает возможность ингибировать постороннюю, главным

образом Гр+ микрофлору, которая всегда в том или ином количестве находится в пищевых продуктах.

Желчь создает благоприятные условия для развития микробов группы кишечной палочки.

Помимо группы кишечной палочки, для некоторых продуктов известное санитарно-

показательное значение имеют и другие микроорганизмы. Так, для кремовых изделий, которые

нередко являются источниками стафилококковых интоксикаций, определенное значение имеет

исследование с целью выделения коагулазоположительных стафилококков. Мясные продукты,

например, студни, колбасы, исследуются также на наличие микробов группы протея, способных

вызвать порчу продуктов, а иногда и пищевое отравление.

На некоторые продукты имеются стандарты (ГОСТы) в отношении методики их исследования,

а также нормирования качества продукта по бактериальным показателям. Унификация санитарно-

бактериологических методик необходима для того, чтобы получать однородные результаты.

Определение общего микробного числа (ОМЧ)

ОМЧ – общее количество микроорганизмов, содержащихся в 1 г (см 3) продукта. Для его

определения используют метод кратных разведений.

Метод кратных разведений. При исследовании плотных субстратов навеску измельчают в

гомогенизаторе или растирают в ступке с кварцевым песком и готовят исходную взвесь в разведении

1:10. Из полученной взвеси или исходного жидкого материала готовят ряд последующих разведений с

таким расчетом, чтобы при посеве двух последних разведений на чашке Петри в агаре выросло от 50

до 300 колоний. Из последних двух разведений по 1 см 3 вносят в чашку и заливают 10-15 мл

расплавленного и остуженного до 45°С МПА. Чашки инкубируют при 37°С 48 ч, подсчитывают

количество выросших колоний. ОМЧ определяют с учетом разведения исследуемого материала.

Определение санитарно-показательных микроорганизмов

Санитарно-показательные микроорганизмы характеризуют продукт с точки зрения

эпидемической опасности. Основными санитарно-показательными микроорганизмами считают БГКП

и для количественного учета используют методы определения количества и титра. При этом под

количеством понимают определение наиболее вероятного числа (НВЧ) БГКП в единице массы или

объема продукта.

Определение НВЧ БГКП

Для определения НВЧ из жидкого продукта или исходной взвеси плотного, последовательно

делают разведения 10

-1

, 10

-2

, 10

-3

, из которых по 1 см

3

засевают в три пробирки со средой Кесслера

для каждого разведения. Через 24 ч инкубации при 37°С в пробирках регистрируются изменения цвета

среды и газообразование. В зависимости от количества проросших пробирок определяют НВЧ

колиформных бактерий.

Определение титра БГКП

Готовят десятикратные разведения анализируемого материала и высевают на среду Кесслера

для выявления наименьшего количества продукта, в котором присутствует кишечная палочка. Посевы

8

термостатируют при 43°С в течение 18-24 ч. Из каждой пробирки производят высев на чашки Петри со

средой Эндо так, чтобы получить рост отдельных колоний. Посевы инкубируют при 37°С - 18-24 ч,

после чего из выросших колоний делают мазки, окрашивают по Граму. При выявлении в мазках

грамотрицательных палочек, колонии пересевают на среды Гисса с глюкозой. Наличие

газообразования в пробирках с посевами указывает на присутствие БГКП.

Титр устанавливают по наименьшему количеству продукта, в котором обнаружены БГКП или

по стандартным таблицам.

Пищевые отравления

Пищевые отравления бактериальной этиологии подразделяются на пищевые токсикоинфекции

и пищевые токсикозы, а также отравления смешанной этиологии. К пищевым токсикоинфекциям

относятся острые кишечные заболевания, возникающие при употреблении в пищу продуктов, в

которых произошло массивное размножение микроба-возбудителя и накопление токсинов. К

возбудителям пищевых токсикоинфекции относятся представители семейства энтеробактерий –

протеи, цитробактер, гафния, клебсиелла; семейства стрептококков, семейства бациллярных и

семейства псевдомонад. К пищевым токсикозам относятся бактериальные токсикозы: ботулизм,

стафилококковая пищевая интоксикация и микотоксикозы.

Методы лабораторной диагностики пищевых отравлений:

1) бактериологический – выделение чистой культуры и ее идентификация до серовара и

фаговара;

2) серологический – обнаружение антител в сыворотке заболевших;

3) биологический – заражение лабораторных животных, в основном при расшифровке

токсикозов (стафилококкового, ботулизма).

МИКРОФЛОРА ПОЧВЫ

Почва является главным резервуаром и естественной средой обитания микроорганизмов,

которые принимают участие в процессах формирования и очищения почвы, а также круговорота

веществ в природе.

Жизнедеятельность микроорганизмов в почве, их качественный и количественный состав

определяется почвенными условиями: наличием питательных веществ, влажностью, аэрацией,

реакцией среды, температурой и т.д.

Почва состоит из минеральных и органических соединений. Она – продукт жизнедеятельности

микроорганизмов, осуществляющих процесс её формирования, самоочищения, круговорота азота,

углерода, серы и железа в природе. Микроорганизмы почвы фиксируют азот из воздуха (около 100

млн т ежегодно), образуют гумус почвы и высвобождают питательные вещества для растений,

выполняют санитарную функцию почвы.

Очаговость распространения микроорганизмов – главная особенность их экологии в почве,

позволяющая сохранить виды почвенных микроорганизмов и специфичность группировок по

горизонтам почвы. В верхних слоях обитают актиномицеты и аэробы. В нижних – грибы и анаэробы.

Общее количество микроорганизмов уменьшается по мере углубления в почву. Независимо от

глубины наиболее густо всегда заселена околокорневая (ризосферная) зона растений (от греч. rhiza –

одежда). Качественный состав околокорневой микрофлоры зависит от вида растений, но во всех

случаях преобладает грибная флора. Количество микроорганизмов околокорневой зоны в тысячи раз

превышает микробное число не занятой растениями почвы. Этот факт используется при

обезвреживании почвы, обсемененной патогенными бактериями.

Микрофлора почвы включает все известные группа микроорганизмов: споровые и

споронеобразующие бактерии, актиномицеты, грибы, спирохеты, архебактерии, простейшие,

сине-зеленые водоросли, микоплазмы и вирусы. В 1 г почвы насчитывается до 6 млрд микробных

тел. На качественный и количественный состав микрофлоры почвы влияет тип почвы, её плодородие,

влажность, аэрация и физико – химические свойства. На микробиоценоз почвы существенно влияет

деятельность человека: обработка почвы, внесение удобрений, мелиорация, загрязнение отходами

производств.

Особо опасным в санитарном отношении является загрязнение почвы необезвреженными

отходами животноводства. Самоочищающая способность почвы ограничена, а методы

обеззараживания почвы громоздки и малоэффективны (например, 5 кг хлорной извести на 1 м кв

почвы).

Некоторые патогенные микроорганизмы в зависимости от экологических особенностей

вегетируют в почве, и почва для них является естественным местом обитания. Другая группа, в том

числе и споронеобразующие, длительно сохраняются в почве определенного физико-химического

состава, где при благоприятном температурно-влажностном режиме размножается. К третьей группе

9

относятся возбудители хламидиозов, риккетсии, вирусы и особо прихотливые бактерии. Они быстро

отмирают в почве.

Обеззараживающая способность разных почв неодинакова и подчас почва может служить

благоприятным субстратом для патогенных микроорганизмов. Почва как субстрат, состоящий из

твердой фазы и воды, служит естественным местом обитания для возбудителей многих заразных

болезней: клостридиозов, сибирской язвы, псевдотуберкулеза, листериоза, лептоспироза,

эризипелоида, туберкулеза, мелиоидоза, синегнойной инфекции, дерматомикозов, микотоксикозов,

холеры, иерсиниоза, сальмонеллеза.

Большое влияние, как на общую численность, так и на соотношение отдельных

систематических групп микроорганизмов оказывает тип почвы. Различаясь по физическим и

химическим свойствам, почва представляет различную среду для жизнедеятельности

микроорганизмов. Их больше в увлажненной и обработанной почве (4,2-5,2 млрд/г), меньше в лесной

почве, в песках (0,9-1,2 млрд/г). Наиболее обильна микрофлора в верхнем горизонте почвы глубиной

2,5-15 см. В этом слое протекают основные биохимические процессы превращения органических

веществ, обусловленные жизнедеятельностью микроорганизмов. На глубине 4-5 м число

микроорганизмов значительно снижается, так как уменьшается количество питательных веществ, и

ухудшаются условия аэрации

В составе микрофлоры почвы выделяют следующие группы микроорганизмов:

1. бактерии аммонификаторы, вызывающие гниение трупов животных, остатков растений,

разложение мочевины с образованием аммиака и других продуктов:

2. аэробные бактерии - B . subtilis, B . mesentericus, Serratia marcescens;

3. бактерии рода Proteus;

4. грибы рода Aspergillus, Mucor, Penicillium;

5. анаэробы – C.sporogenes, C.putrificum;

6. уробактерии – Urobacillus pasteuri, Sarcina urea, расщепляющие мочевину;

7. нитрифицирующие бактерии: Nitrobacter и Nitrosomonas (Nitrosomonas окисляют аммиак

до азотистой кислоты, образуя нитриты, Nitrobacter превращают азотистую кислоту в азотную и

нитраты);

8. азотфиксирующие бактерии: усваивают из воздуха свободный кислород и в процессе своей

жизнедеятельности из молекулярного азота синтезируют белки и другие органические соединения

азота, используемые растениями;

9. бактерии, участвующие в круговороте серы, железа, фосфора и других элементов –

серобактерии, железобактерии и т.д. (серобактерии окисляют сероводород до серной кислоты,

железобактерии окисляют соединения железа до гидрата окиси железа, фосфорные бактерии

способствуют образованию легко растворимых соединений фосфора);

10. бактерии, расщепляющие клетчатку и вызывающие брожение (молочнокислые, спиртовые,

маслянокислые, уксусные, протионовые и др.).

С выделениями человека и животных, с фекальнобытовыми сточными водами в почву могут

попадать патогенные и условнопатогенные микроорганизмы (возбудители грибковых заболеваний,

ботулизма, столбняка, газовой гангрены, сибирской язвы, бруцеллеза, лептоспироза, кишечных

инфекций и др.).

Санитарно-бактериологическое исследование почвы

Санитарное состояние почвы оценивают по коли – титру, количеству анаэробов, споровых и

термофилов, по наличию яиц гельминтов и специфических возбудителей инфекций. Для чистой почвы

титр кишечной палочки не более 1г, умеренно загрязненной – до 50 мг, для сильно загрязненной – 1-2

мг.

Обезвреживание почвы, обсемененной патогенными микроорганизмами, проводят

механической обработкой и посевом растений. Применение химических веществ приводит к утрате

почвой плодородия.

При исследовании почвы может проводиться полный или краткий анализ. Полный санитарно-

бактериологический анализ почвы проводится:

для подробной и глубокой характеристики санитарного состояния почвы;

для определения пригодности почвы при размещении жилья, мест отдыха, детских

учреждений и водопроводных сооружений;

для эпидемиологических исследований.

Краткий анализ рекомендуется при осуществлении текущего санитарного надзора и включает

определение общего количества сапрофитных бактерий, БГКП (коли-титр и коли-индекс), клостридий

(перфрингенс-титр), термофильных бактерий, нитрифицирующих.

10