Ларичев В.Е. (ред.). Северная Азия и соседние территории в средние века

Подождите немного. Документ загружается.

РОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

НАУК

СИБИРСКОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ

Комиссия

по

востоковедению

ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ

И

ЭТНОГРАФИИ

ИСТОРИЯ

И

КУЛЬТУРА

ВОСТОКА

АЗИИ

НОВОСИБИРСК

«НАУКА»

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1992

RUSSIAN

ACADEMY OF SCIENCES

SIBERIAN

DIVISION

ORIENTAL

COMMISSION

INSTITUTE

OF ARCHAEOLOGY AND ETHNOGRAPHY

NORTH

ASIA AND

THE

ADJOINING TERRITORIES

IN

THE

MIDDLE

AGES

HISTORY

AND CULTURE OF THE EAST OF ASIA

Edited

by V. E. Larichev

NOVOSIBIRSK

«N

A U К A»

SIBERIAN

DIVISION

1992

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

КОМИССИЯ ПО ВОСТОКОВЕДЕНИЮ

ИНСТИТУТ

АРХЕОЛОГИИ

И

ЭТНОГРАФИИ

СЕВЕРНАЯ

АЗИЯ

И

СОСЕДНИЕ ТЕРРИТОРИИ

В СРЕДНИЕ ВЕКА

СБОРНИК

НАУЧНЫХ ТРУДОВ

Ответственный редактор

доктор исторических наук

В. Е.

Ларичев

НОВОСИБИРСК

«НАУКА»

СИБИРСКОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ

1992

ББК

63.3(5)

С29

Редакционная

коллегия

доктора исторических наук Ю. С. Худяков, В. Е. Медведев,

кандидат исторических наук В. В. Евсюков

Рецензенты

доктор исторических наук Р. С.

Васильевский

кандидат исторических наук А. И.

Соловьев

Утверждено к печати

Объединенным институтом истории, филологии

и

философии РАН

Северная

Азия и соседние территории в средние века.— Новоси-

С29 бирск: Наука. Сиб. отд-ние,

1992.—

108 с.

ISBN

5-02-029732-1.

Статьи сборника освещают недостаточно исследованные проблемы исторического и

социально-экономического развития обширного региона Северо-Восточной Азии в пе-

риод средневековья. Впервые приводятся комплекс оригинальных археологических

материалов, данные письменных источников, не публиковавшихся ранее на русском

языке.

Предлагаются реконструкции различных сторон политической истории, матери-

альной и духовной

культуры

тюрков, киданей, чжурчжэней, маньчжуров, китайцев,

японцев.

Книга

рассчитана на археологов, историков, востоковедов.

С

0504000000-100

Ю4 — 92 I полугодие ББК

63.3(5)

042(02)-92

ISBN

5-02-029732-1

© Издательство

«Наука»,

1992

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный

том серии «История и

культура

восто-

ка

Азии»,

подготовка которого к публикации осу-

ществляется в соответствии с программой исследо-

ваний

сектора истории и археологии стран зару-

бежного Востока Института археологии и этногра-

фии

РАН, должен завершить цикл публикаций по

медиевистике Азиатского континента. Напомним

читателям, что решение столь сложной задачи на-

чалось с выхода в свет в 1975 г. первого из

заду-

манных томов — «Сибирь, Центральная и Восточ-

ная

Азия в средние века», в котором была заявле-

на

цель изданий, а также определены основопола-

гающие принципы формирования выпусков (по

возможности более широкий территориальный, те-

матический и хронологический

охват,

что позволи-

ло бы выявить тесную взаимосвязь историко-куль-

турных событий, которые разворачивались на про-

тяжении

ряда столетий на значительных простран-

ствах). Вышедшие в этой серии сборники статей

«Дальний Восток и соседние территории в средние

века»

(Новосибирск, 1980), «Восточная Азия и со-

седние территории в средние

века»

(Новосибирск,

-1986)

и «Центральная Азия и соседние территории

в

средние

века»

(Новосибирск, 1990), моногра-

фии!,

а также научно-популярные книги

двух

по-

стоянных авторов наших сборников^ составили не-

большую библиотеку, которая, как можно надеять-

ся,

содействовала привлечению внимания специа-

листов и

всех

интересующихся Востоком к пробле-

мам,

которые в последние 15 лет наиболее активно

разрабатывались в нескольких востоковедных цен-

трах

страны.

В заключение этой вводной части предисловия

следует

заметить, что выполнение программы из-

дания

томов, посвященных средневековой пробле-

матике,

отнюдь не означает, что в портфеле редак-

ции

отсутствуют

рукописи, заслуживающие публи-

кации.

Они есть, и, возможно, в скором

будущем

над ними начнется работа. Если позволят условия,

то в перспективе можно надеяться на издание пе-

реводов с маньчжурского языка династийных

хроник, монографий, посвященных истории ки-

даней,

дневников путешествия по Дальнему Вос-

току выдающегося русского востоковеда Палладия

Кафарова.

В настоящем томе выделяются три четко опре-

деленных тематических блока. Первый из них —

археологический, и для него характерно введение в

оборот новых материалов, которые рассматривают-

ся

в широком культурно-историческом аспекте.

В статье «Святилище созвездия Малая Медведица»

публикуется писаница поздней поры таштыкской

культуры, открытая в предгорьях Кузнецкого Ала-

тау. Нетрадиционный методический

подход

к изу-

чению как самого святилища, так и связанной с

ним

композиции, составленной из фигуры медве-

дицы и летящих в нее стрел, позволил выйти на

принципиально

иной уровень понимания назначе-

ния

так называемых культово-ритуальных мест. В

статье предлагается непременно оценивать астро-

номический

аспект местонахождений с наскальны-

ми

изображениями, что позволит воспринимать их

не

как места отправления культов, а как своеоб-

разные астропункты, тщательно выбранные жрече-

ством площадки для наблюдения за небом. По-

скольку в

ходе

изучения святилища Черная Гора

удалось выявить преднамеренно установленные ви-

зиры,

ориентирующие взгляд стоящего около писа-

ницы

точно в сторону астрономического севера, то

был сделан вывод о том, что одними из главных

объектов внимания таштыкских жрецов были По-

лярная

звезда и созвездие Малая Медведица. Это и

позволило соответствующим образом интерпрети-

ровать писаницу Черная Гора, усмотрев в ней сю-

жет астральной мифологии. Публикация предлага-

ет археологам взять на вооружение палеоастроно-

мию,

которая открывает невиданные возможности

для доказательных реконструкций в интеллекту-

альной и духовной сферах древних, самых слож-

ных для анализа, культур. В сущности, речь идет о

предложении обеспечить становление в Сибири но-

вой

и весьма перспективной отрасли науки о

первобытности — астроархеологии.

Две

другие

статьи из археологического блока

посвящены

эффектным открытиям, сделанным в

последнее время в

ходе

исследования погребальных

комплексов

на территории

Алтая

и Западной Мон-

голии.

Особенность этих публикаций заключается

в

том, что проанализированный в них археологиче-

ский

материал, позволяющий проводить широкие

сопоставления вещеведческого плана, становится

превосходным историческим источником, который

дополняет, детализирует и корректирует известные

письменные

сведения. В. Д. Кубарев в статье «Па-

ПРЕДИСЛОВИЕ

лаш с согдийской надписью из древнетюркского

погребения на Алтае» анализирует комплекс ин-

тереснейших проблем одного из самых сложных

периодов истории Центральной Азии. Дав краткое,

но информативно насыщенное описание

курганного

могильника

в урочище Джолин (Горный Алтай),

он

пришел к выводу, что раскопанный комплекс

относится

к VIII—IX вв., т. е. к

эпохе

Уйгурского

каганата. Исследование поминальных сооружений,

черт погребального обряда, детальное изучение та-

кой интересной находки, как палаш, позволило ав-

тору точно датировать погребение в Джолин пер-

вой половиной IX в. Статья Ю. С. Худякова и

Д.

Баяра вводит в

научный

оборот

уникальные

ар-

хеологические материалы, полученные при

обсле-

довании одного из средневековых памятников Се-

веро-Западной Монголии.

Авторы

подробно описы-

вают местоположение захоронения, оружие погре-

бенного,

его доспехи, сохранившиеся детали

одеж-

ды и приходят к выводу о том, что случайно от-

крытое погребение следует оценивать как тайное

захоронение

знатного

кыргызского

воина, который

погиб в начале II тыс. в

боях

с киданями или най-

манами. Историческую ценность

этой

находки

трудно переоценить.

Второй

блок статей в сборнике можно назвать

правовым.

Включенные в него статьи отличаются

фундаментальностью разработки проблем,

свеже-

стью и оригинальностью подхода к ним, новизной

подобранных фактов. По сути, читателям предла-

гается для ознакомления своеобразное монографи-

ческое

исследование политической и правовой сис-

тем дальневосточного мира.

Статья Е. И. Кычанова «Формы ранней госу-

дарственности у народов Центральной

Азии»

пред-

ставляет

собой

продолжение опубликованных ра-

нее

сюжетов, посвященных формам ранней госу-

дарственности у монголов и киданейЗ. Эта публи-

кация есть, в сущности, заключительная часть

предпринятого им исследования по истории форми-

рования элементов государственности у основных

кочевых народов, которые населяли Восточную и

Центральную Азию в средние века. Б. И. Кычанов

дает

краткий очерк ранней истории чжурчжэнь-

ских

племен. По его мнению, письменные источни-

ки достаточно убедительно свидетельствуют о том,

что чжурчжэни на протяжении трех веков приоб-

щались к государственности с помощью

соседних

народов, уже создавших свои государства на восто-

ке Азии (Китай, Ляо, Корея). За это время разви-

тие чжурчжэньского общества вплотную подошло к

рубежу,

отделяющему догосударственность от ци-

вилизации. Резкая социальная поляризация, рабст-

во,

выделение родоплеменной верхушки, претенду-

ющей на управление племенами, достаточно высо-

кий уровень развития производительных сил —

вот

каковы

были непосредственные предпосылки и

причины

перехода чжурчжэней к государственно-

сти.

Е. И. Кычанов подробно рассмотрел период

нахождения

у власти Шилу из рода Ваньянь, кото-

рому принадлежала честь «ввести законы и распо-

ряжения» у чжурчжэней. Аналитический очерк

Е.

И. Кычанова обильно насыщен всевозможными,

весьма интересными не только в контексте данной

темы фактами из области экономической, полити-

ческой, социальной и

культурной

истории. Они

бесспорно

свидетельствуют о

влиянии

на чжурчжэ-

ней

соседних

народов. Вторая часть раздела о

чжурчжэнях посвящена уже не истокам и станов-

лению, а дальнейшей эволюции государственности

тех

же племен в период существования Золотой

империи.

Здесь

повествование Е. И. Кычанова

столь же подробно, как и в первой части. В нем

практически учитывается максимально возможное

количество сведений из письменных источников

империи Цзинь и ее

соседей.

Оправданным пред-

ставляется включение Е. И.

Кычановым

в

рамки

той

же статьи материалов не только о чжурчжэ-

нях, но и о их потомках — маньчжурах, которые

предприняли блестящую попытку возродить былое

могущество предков. Ведь им удалось создать свое

государство на бескрайних просторах практически

всей

Восточной Азии. Сведения, собранные авто-

ром, свидетельствуют о закономерности перехода

восточно-азиатских племен к государственности, о

наличии

универсальных предпосылок такого пере-

хода.

Детальный анализ, основанный на ориги-

нальных маньчжурских источниках и широком

круге

литературы, существенно дополняет общую

картину перехода кочевых народов Дальнего Вос-

тока к цивилизации.

Статья М. В. Воробьёва «Японское гражданское

право по кодексам и судебникам VIII—XVIII вв. в

сравнительном аспекте» посвящена исследованию

характерных черт японского гражданского права

периода средневековья (VIII—XVIII вв.). Основой

для этого исследования послужил целый ряд разра-

батывавшихся в Японском государстве на протяже-

нии целого тысячелетия кодексов и судебников —

начиная от «Тайхо Ёро рё» (начало VIII в.) и кон-

чая «Высочайшим судебником из 100 статей»

(1790

г.). Два десятка

этих

судебных документов,

по мысли М. В. Воробьёва, позволяют проследить

эволюцию основополагающих правовых норм, пре-

емственность отдельных этапов правовой истории,

зависимость правовых систем от уровня социально-

экономического развития японского общества, осо-

бенностей

его политической истории.

Автор

пред-

лагает классификацию памятников гражданского

права, дает краткую характеристику основных осо-

бенностей

каждой их

группы,

а затем самым де-

тальнейшим образом анализирует судебники, на-

чиная с базового,

каковым,

по его мнению, следует

считать «наиболее ранний, пространный и предста-

вительный»

— «Тайхо Ёро рё». Проведенное ис-

следование документов позволило М. В. Воробьёву

прийти

к весьма неординарным заключениям, в

частности о том, что, несмотря на кажущееся фор-

мальное несходство базового кодекса и последую-

щих судебных памятников, «налицо близость в от-

дельных объектах правовой деятельности, в на-

правлении решения юридических проблем, в неко-

торых особенностях

мышления

и терминологии за-

конодателей». Заслуживает

внимания

вполне

обос-

нованный

вывод М. В. Воробьёва о правовой пре-

емственности токугавских кодексов от «Тайхо Ёро

рё». Однако тот же анализ позволил автору, по су-

ти дела, поставить задачу перед последующими ис-

следователями: на основе других японских право-

вых памятников изучить те моменты японской

правовой системы, которые рассмотренный им ряд

кодексов осветить не может.

Г. Г. Пиков в статье «К проблеме

влияния

ки-

тайского права на уголовное законодательство ки-

даней» рассматривает проблему

влияния

китайско-

го права на уголовное законодательство киданьско-

ПРЕДИСЛОВИЕ

го государства

Ляо (907—1125

гг.). Источниковой

базой

его исследования послужили

главы

«Ляо

ши», посвященные киданьскому уголовному

праву.

В

публикации поднимается ряд кардинальных

проблем: происхождение киданьского права,

причины

заимствования отдельных правовых норм

танского и сунского Китая киданьскими правителя-

ми, степень тождественности китайских и кидань-

ских

уголовно-правовых норм. Г. Г. Пиков подроб-

но

рассматривает историю создания киданьских

уголовных кодексов, системы наказания в кидань-

ской

правовой мысли, киданьских судебных орга-

нов... Достаточно обоснованными

выглядят

его вы-

воды о том, что, хотя уголовное право киданей но-

сило

конкретный, казуальный характер, в нем бы-

ли все же обобщающие пассажи, что «свидетельст-

вует о переходном его характере»; «оно было опре-

деленной

вехой в процессе становления юридиче-

ской

системы кочевых народов Восточной Азии».

В

исторический блок

включены

две статьи.

Л.

В. Тюрюмина вводит в оборот сведения о во-

енном деле у маньчжурских племен, которые со-

держатся

в цинском сочинении «Мань-вэнь лао-

дан».

До сих пор

этот

важнейший источник полно-

стью не переведен на русский язык (имеется

лишь

рукописный, требующий уточнений, перевод пер-

вого тома), хотя уже опубликовано несколько из-

даний полных переводов его на китайский и япон-

ский языки. Перевод выполнен Л. В. Тюрюминой с

латинизированного маньчжурского текста, издан-

ного во второй половине 50-х гг. японскими иссле-

дователями. Текст позволяет хоть в какой-то мере

составить

представление о ценности документов,

включенных в «Мань-вэнь лао-дан».

Статья В. С. Кузнецова «Императорский Ки-

тай,

Иран и исламский

мир»

затрагивает давно

уже

интересующую специалистов проблему кон-

тактов дальневосточного и мусульманского миров.

Пытаясь

проследить эволюцию политики импера-

торского Китая в отношении к исламским странам

с

глубокой древности, В. С. Кузнецов выявляет ос-

новополагающие факторы, универсальные

принци-

пы политики императорского (рабовладельческого

и

феодального) Китая, их преемственность. Анализ

в силу скудности источников достаточно краток, но

все

же весьма впечатляющ. Он свидетельствует о

том,

что, несмотря на воздействие самых различ-

ных негативных факторов, связанных со сложной

общеисторической

ситуацией в Азии или трудно-

стями развития самих партнеров, отношения меж-

ду

ними всегда были интенсивными, взаимополез-

ными

и перспективными.

Таково, в сжатом изложении, содержание по-

следнего

из томов издания «История и культура

востока

Азии», в котором рассматриваются пробле-

мы средневековья народов Сибири и прилегающих

к ней регионов.

В.

Ларичев

ПРИМЕЧАНИЕ

1

Малявкин А. Г.

Материалы

по

истории

уйгуров

в IX—

XII вв.—

Новосибирск,

1974;

Кузнецов

В. С.

Цинская империя

на

рубежах

Центральной Азии.— Новосибирск,

1983.

2

Кузнецов В. С.

Амурсана—

Новосибирск.

1980; Он же.

Нурхаци.— Новосибирск,

1985; Он же. От

стен Новой столицы

до

Великой стены.— Новосибирск,

1987;

Кычанов

Е. И.

Пове-

ствование

об

ойратском Галдане Бошокту-хане.— Новоси-

бирск, 1980;

Он же.

Абахай—

Новосибирск,

1986; Он же. Им-

ператор Великого Ся,— Новосибирск,

1991.

' См.:

Кычанов

Е. И. О

татаро-монгольском

улусе XII в.//

Восточная Азия

и

соседние территории

в

средние века.— Ново-

сибирск, 1986.—

С.

94—98;

Он же. О

ранней государственно-

сти

у

киданей

//

Центральная Азия

и

соседние территории

в

средние

века.—

Новосибирск,

1990.—

С.

10—24.

В. Е. ЛАРИЧЕВ

СВЯТИЛИЩЕ

СОЗВЕЗДИЯ

МАЛАЯ

МЕДВЕДИЦА

(астрономические

аспекты

наскальных

изображений

и

астральные

корни

мифологии

народов

Сибири)

На

Небе

вы

будете

Как

среди

живых

Кюль-Тегин

Никто

не станет, разумеется, отрицать необ-

ходимости презентационной части в издании,

посвященном,

положим, наскальным изображе-

ниям.

Разговор идет о соблюдении меры в обра-

щении

внимания читателя на и без того очевид-

ное

в копии рисунка, разумной соразмерно-

сти разделов описательного, аналитического и

интерпретационного — семантического и смыс-

лового. Настораживает, что итоговые разделы

публикаций обычно ограничиваются (помимо,

конечно

же, вполне уместного решения вопро-

сов хронологии, технологии и стилистики) дав-

но

ставшими банальными рассуждениями о то-

темизме,

культах

плодородия и охоты, а то и

(при

«авангардизме» позиции автора) туманны-

ми

по смыслу, т. е. бездоказательными, оценка-

ми

«космичности анималистических обра-

зов», подбором подходящих «мифологических

аналогий» со

всех

концов света, искусствовед-

ческими

реминисценциями субъективного харак-

тера или сомнительной ценности статистически-

ми

подсчетами, на основании которых делают-

ся

глубокомысленные выводы относительно спе-

циализации

«охотничьего промысла» или «ско-

товодческого хозяйства». Если к значительным

достижениям в изучении писаниц всерьез отно-

сят открытие у их подножия костей животных,

что позволяет сделать вывод о принесении здесь

жертв и наличии «жертвенников», то о каких же

заметных сдвигах в понимании древних святилищ

можно говорить?

Самое

удручающее

впечатление производят по-

пытки

«философского осмысления» образов перво-

бытного художественного творчества: они выгля-

дят, как правило, надуманным суесловием. Иного,

впрочем, ожидать не приходится, если допустимо

не

искать осмысленных композиций, произвольно

разрывать наскальные изображения на отдельные

фигуры, считать возможным рассматривать писа-

ницы

вне «контекста», т. е. без

учета

связи их со

скалой,

а шире — со всей, вплоть до горизонта,

природной

округой и другими объектами культуры,

прилегающими к святилищу. Главное же заключа-

ется в том, что наивно надеяться на

успех

интерп-

Изучение писаниц Сибири стало в последние

десятилетия одним из магистральных направлений

исследований древних

культур

севера Азии. Необ-

ходимость такого поиска была отчасти обусловлена

кризисом

постулатов вещеведческой археологии: ее

стремление понять самое сущностное в первобыт-

ном

обществе, рассматривая лишь

«базис»,

матери-

альное в культуре, не отдавая должного интеллек-

туальному и

духовному

в ней, оказалось неоправ-

данным.

Поскольку интеллектуальное и

духовное

наиболее ярко отражается в художественном твор-

честве, то естественным кажется обращение к объ-

ектам древнего искусства — его мобильным образ-

цам

и монументальным (типа писаниц) памятни-

кам

— тех, кого, как

следует

полагать, более не

удовлетворяли бесконечные классификации

«арте-

фактов» и технологий.

Однако,

как выясняется, осуществление проры-

ва к принципиально иному уровню познания древ-

ней

культуры останется делом неисполнимым, если

при

анализе результатов первобытного

художест-

венного творчества продолжать упрямо руководст-

воваться канонами вещеведения, которые консер-

вируют кризис в археологии, обрекая ее на пребы-

вание в

глухом

тупике. Приверженность именно

этим

традициям объясняет, почему большую часть

изданий,

посвященных первобытному искусству и

содержащих информацию исключительной важно-

сти,

составляют тексты, написанные по принципу

певца-кочевника:

«пою

о том, что

вижу».

Парадок-

сально,

но образы и предметы искусства часто опи-

сываются и классифицируются авторами в той же

манере и с той же дотошностью, с какими представ-

ляются в публикациях скребки, ножи, проколки,

стремена и

другие

составные обычных коллекцион-

ных описей инструментария и предметов быта. Мо-

нотонно-описательные тексты лишь по необходимо-

сти «оживляются» указаниями на

вдруг

замеченные

авторами «живой трепет поднятого вверх

хвоста»

какого-нибудь горного козла, «тяжеловесную по-

ступь»

бега быка или

«пугливую

настороженность»

морды лося и пр. Самое опасное заключается в том,

что подобная манера исследования первобытного ис-

кусства освящена высокого ранга именами.

СВЯТИЛИЩЕ

ретационного поиска в археологии древнего искус-

ства, если не заниматься кропотливым и длитель-

ным

изучением базовых памятников. Осмотр их во

время туристических вояжей, а также кабинетные

раздумья над чужими альбомами наскальных изо-

бражений и предметов мобильного искусства ниче-

го достойного не давали и дать не

могут

без серь-

езной разработки новой методики изучения перво-

бытного художественного творчества, без доказа-

тельного выявления генеральной идеи, которая пи-

тала и вдохновляла его на протяжении нескольких

десятков тысячелетий.

При

этом речь не идет о полном отказе от до-

стигнутого ранее, хотя хотелось бы получить

нако-

нец

убедительные подтверждения предлагаемым

толкованиям смысла персонажей древнего искусст-

ва, связанных с местонахождениями, которые име-

нуются святилищами. Имеется в виду совсем иное:

поиск

альтернативных классических приемов изу-

чения

писаниц с целью получения живого импуль-

са к более глубокому и всестороннему пониманию

предназначения такого рода памятников культуры.

В качестве весьма нетрадиционного инструмента

познания

предлагается новая, не воспринимаемая

пока

многими отрасль науки о первобытности —

палеоастрономия с ее весьма характерными и свое-

образными методическими подходами к общей

оценке источников, а затем их расшифровке и про-

чтению. Экспериментальные исследования именно

такего плана уже несколько лет

ведутся

Июсской

археологической экспедицией в районе так называ-

емых Сундуков — цепочки эффектных возвышен-

ностей красноцветного песчаника предгорий Куз-

нецкого

Алатау,

которые протянулись вдоль левого

берега р. Белый Июс недалеко от пос. Июс в Се-

верной Хакасии.

Открытые здесь наскальные изображения —

лишь один из разнообразных по типу памятников,

сконцентрированных в этой весьма своеобразной

ландшафтно-климатической зоне горного юга Си-

бири.

Однако все они изучаются под одним и тем

же методическим

углом

— с точки зрения отраже-

ния

в них «астрономических аспектов», т. е. нали-

чия

четких признаков внимания создателей таких

объектов к главным, по крайней мере, светилам

Неба — Солнцу и Луне, а также странам света и,

возможно, созвездиям и планетам. Такая установ-

ка,

которая определялась в интерпретации образ-

цов палеолитического искусства со знаками на

них — календарно-астрономическими «записями»

весьма высокого уровня

1

, оказалась чрезвычайно

плодотворной. Она, в частности, позволила иначе

взглянуть на вопрос о том, что определяло особен-

ности размещения на территории татарского мо-

гильника отдельных погребальных камер с верти-

кально поставленными на

углах

плитами, понять,

чем руководствовались те, кто выбирал для разме-

щения

наскальных изображений совершенно опре-

деленные плоскости скалы, наметить пути нетри-

виального решения проблемы взаимосвязи памят-

ников

разного рода. К самым интересным резуль-

татам, достигнутым в

ходе

«астрономически» ори-

ентированных исследований, относятся открытия

солнечных часов, вероятно, окуневского времени,

площадки для фиксации с помощью наскального

изображения астрономического полудня, астропун-

ктов для наблюдения восходов и заходов Солнца и

полной

Луны в стадии высокой и низкой, а также

0

500'м

7

км

i | |

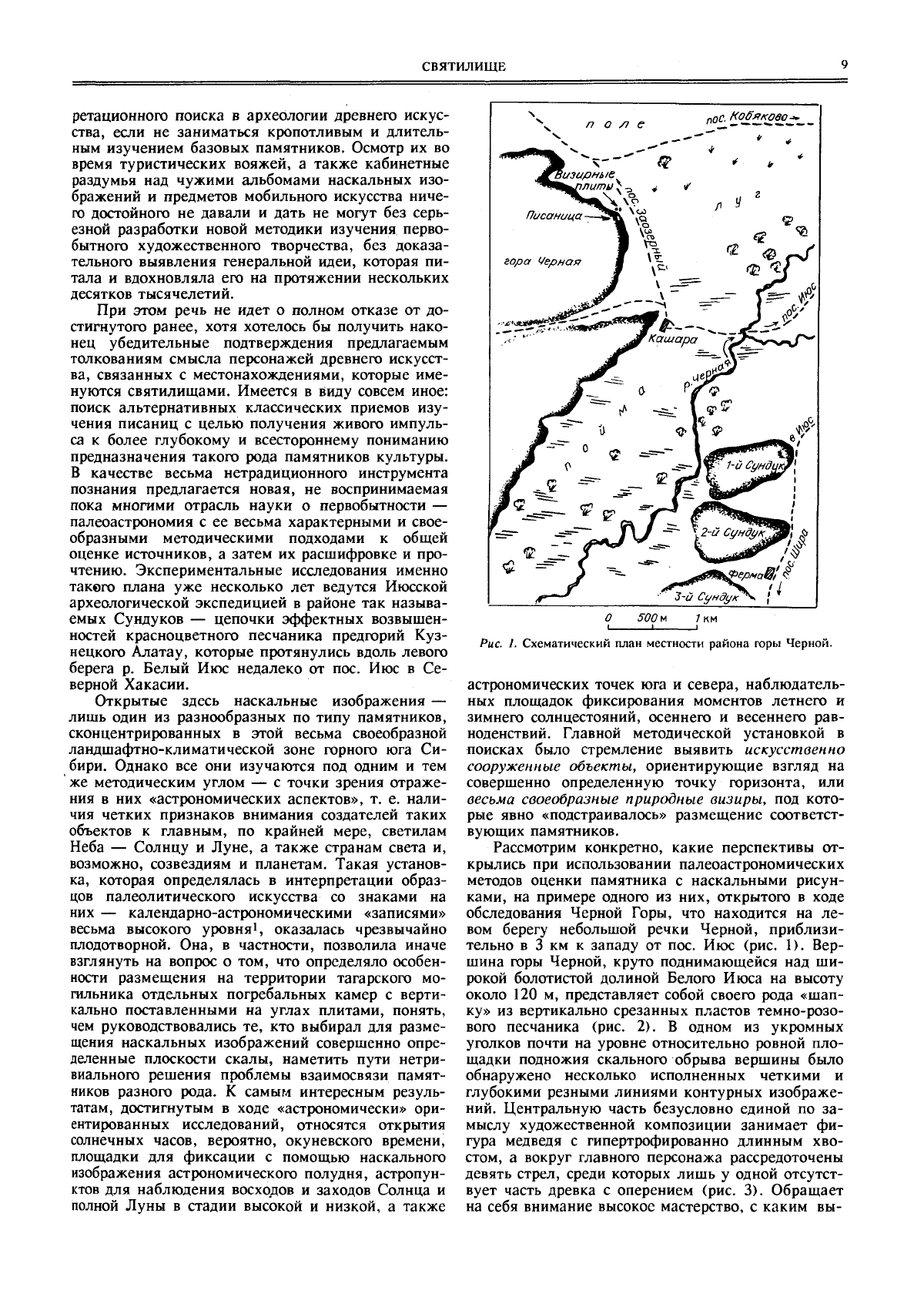

Рис. I. Схематический план местности района

горы

Черной.

астрономических точек юга и севера, наблюдатель-

ных площадок фиксирования моментов летнего и

зимнего солнцестояний, осеннего и весеннего рав-

ноденствий. Главной методической установкой в

поисках было стремление выявить

искусственно

сооруженные

объекты,

ориентирующие взгляд на

совершенно определенную точку горизонта, или

весьма

своеобразные

природные

визиры,

под кото-

рые явно «подстраивалось» размещение соответст-

вующих памятников.

Рассмотрим конкретно, какие перспективы от-

крылись при использовании палеоастрономических

методов оценки памятника с наскальными рисун-

ками,

на примере одного из них, открытого в

ходе

обследования Черной Горы, что находится на ле-

вом

берегу

небольшой речки Черной, приблизи-

тельно в 3 км к западу от пос. Июс (рис. 1). Вер-

шина

горы Черной, круто поднимающейся над ши-

рокой

болотистой долиной Белого Июса на высоту

около 120 м, представляет собой своего рода «шап-

ку» из вертикально срезанных пластов темно-розо-

вого песчаника (рис. 2). В одном из укромных

уголков почти на уровне относительно ровной пло-

щадки подножия скального обрыва вершины было

обнаружено несколько исполненных четкими и

глубокими резными линиями контурных изображе-

ний.

Центральную часть безусловно единой по за-

мыслу художественной композиции занимает фи-

гура

медведя с гипертрофированно длинным хво-

стом, а вокруг главного персонажа рассредоточены

девять стрел, среди которых лишь у одной

отсутст-

вует

часть древка с оперением (рис. 3). Обращает

на

себя внимание высокое мастерство, с каким вы-