Лекции по истории отечественного государства и права (учебное пособие)

Подождите немного. Документ загружается.

ТЕМА 1.

Основные понятия об истории

отечественного государства и права.

Возникновение государства и права

у Восточных славян.

Киевская Русь (IX-XII вв.).

Русская Правда

1. Основные понятия об истории

отечественного государства и права

История государства и права России создает историческое осно-

вание тех знаний и умений, которые студенты получают в результате

изучения общеюридических и отраслевых дисциплин. Она обогащает

их знанием исторического опыта, проникновением в сущность и за-

кономерности общественного процесса, связанного с развитием та-

ких феноменов, как государство и право. Вышесказанное характери-

зует место истории государства и права России в системе юридиче-

ского образования и ее значение.

Вместе с тем эта дисциплина имеет свои непосредственные, кон-

кретные задачи. К ним относится изучение:

1) процесса возникновения и развития государства и права на терри-

тории нашей страны;

2) факторов и условий, определявших появление государства и пра-

ва, а затем их изменение и развитие;

3) правового положения классов, социальных групп;

4) организации государственной власти (механизм государства, систе-

ма государственных органов в различные исторические периоды);

5) развития правовой системы, отраслей, институтов права, конкрет-

ных законодательных актов.

Общественные отношения, которые изучаются историей госу-

дарства и права России - государство и право, - составляют предмет

юридической науки.

Вместе с тем надо иметь в виду, что история государства и права

России изучает государство и право на территории нашей страны в

развитии от момента зарождения до настоящего времени. Это значит,

8

что история государства и права России — наука не только юридиче-

ская, но и историческая.

Другая отличительная черта курса заключается в том, что он разде-

ляется на две части: первая часть — история государства и права России

до октября 1917 г., вторая — история государства и права России после

октября 1917 г. Это обусловлено тем, что Октябрьский переворот ко-

ренным образом изменил сущность государства и права и вернул нашу

страну в специфический феодализм. К счастью, попытка построить со-

циализм оказалась неудачной, это трагическая и, будем надеяться, не-

повторимая веха в истории российского государства и права.

В построении первой части курса сложилась четкая и последова-

тельная структура. Она состоит из трех элементов: первый включает в

себя рассмотрение общественного строя на том или ином историче-

ском отрезке времени; второй предусматривает характеристику госу-

дарственного строя в историческом ракурсе; третий охватывает пра-

вовую систему в ее развитии. Такая структура позволяет создать

стройную картину исторического процесса развития российского го-

сударства и права до XX в.

Помимо этого студенты, изучая все разделы курса, должны уметь

анализировать материал по основным отраслям и институтам права в

различные хронологические периоды примерно по следующей схеме.

Государственное право. Глава государства, порядок замещения

должности, объем полномочий. Высшие и центральные органы госу-

дарственной власти: законодательной (законосовещательной), ис-

полнительной, судебной; порядок их формирования, объем полномо-

чий. Органы местного управления и самоуправления (когда они из-

бирались, а не назначались), их компетенция.

Гражданское право. Субъекты, объекты, обязательства, виды до-

говоров, способы заключения и обеспечения (когда это требовалось),

основания прекращения договоров, ответственность за неисполнение

или за ненадлежащее исполнение. Законодатель стремился от эпохи к

эпохе более детально регулировать посредством закона имуществен-

ные отношения.

Наследственное право. Основания наследования — по закону и по

завещанию. По закону — по нисходящей, в первую очередь по муж-

ской линии, по восходящей и по боковой. По завещанию, как прави-

ло, ограничивалась завещательная воля наследодателя. Выморочным

(от русского слова мор), т. е. перешедшим государству считалось

имущество в случае отсутствия наследников и завещания.

Семейное право. Основания вступления в брак, порядок регист-

рации, права и обязанности мужа и жены, родителей и детей в бра-

9

ке (как правило, власть мужа и отца). Основания развода до XX в.

были ограничены.

Уголовное право. Субъекты; объекты (как правило, религия, власть,

личность, имущество, семья, мораль и нравственность); субъективная,

объективная сторона; формы вины (умысел и неосторожность); стадии

совершения преступления, виды соучастия, рецидив и групповые престу-

пления; обстоятельства, смягчающие, отягчающие, исключающие уго-

ловную ответственность. Понятие преступления и его виды; понятие и

цели наказания и его виды.

Судоустройство и процесс. Суд до XIX в., как правило, не был

отделен от органов исполнительной власти и задачей его было не

столько установление истины в ходе судебного процесса, сколько

наказание за неисполнение предписаний властей. Судебная систе-

ма носила сложный и запутанный характер, не была четко опреде-

лена подсудность различных административных органов, право на

обжалование приговора в вышестоящих инстанциях. Суд, зарожда-

ясь при первобытном коммунизме как состязательный, с равенст-

вом сторон, постепенно, по мере усиления власти, особенно в пет-

ровские времена, превратился в розыскной-обвинительный, с от-

сутствием прав у обвиняемого и принципом презумпции виновно-

сти. Обвиняемый — значит виновный, и задача суда — доказать ви-

ну, в том числе и путем применения пытки. И лишь по судебной

реформе 1864 г. суд начинает превращаться в современный, состя-

зательный, с равенством сторон — истца и ответчика в гражданском

процессе, обвинителя и обвиняемого в уголовном процессе. В

уголовном процессе утверждается принцип презумпции неви-

новности и происходит окончательное отделение гражданского

процесса от уголовного. Окончательное отделение суда от органов

исполнительной власти. Переход от формальной оценки доказа-

тельств к свободной оценке. Для повышения эффективности рас-

следования дел окончательно утверждаются досудебное следствие

(предварительное расследование) и право обжалования судебных

решений в кассационном и апелляционном порядке в вышестоя-

щих судебных инстанциях.

Характеризуя исторические тенденции развития права, следует пом-

нить, что право зарождалось при первобытном коммунизме как пра-

вовой обычай. Этот источник права был характерен для всех догосу-

дарственных и раннегосударственных образований. Первые ком-

плексные законы - Закон Русский (предположительно не сохранил-

ся), Русская Правда и последующее законодательство до Свода зако-

нов Российской империи — были архаичными, казуальными и фраг-

10

ментарными. До XIX в. отечественное право, равно как и феодальное

право других стран, не знало деления на публичное и частное, матери-

альное и процессуальное, на отрасли права. Институты права как тако-

вые появились в русском законодательстве лишь в Соборном уложении

1649 г. До XIX в. законы носили характер судебников и являлись для

чиновников административных органов, непрофессиональных судей

практическим руководством по разрешению судебных дел.

Не было до XIX в. как таковой и общей части. В праве описывал-

ся каждый конкретный случай, казус, субъекты и объекты перечисля-

лись поименно, а отсюда и существенные пробелы в законодательст-

ве, его фрагментарность. Это противоречие разрешалось путем ана-

логии закона или права. От эпохи к эпохе увеличивалась казуаль-

ность, соответственно "сокращалась" фрагментарность. Усложнение

социально-экономической и общественно-политической жизни по-

требовало совершенствования не только государственного управле-

ния, что находило свое отражение в усложнении системы организа-

ции власти, но и правовых форм регулирования различных сторон

усложняющейся общественной жизни. Нормативные акты становятся

все более объемными и "тяжеловесными". Отсюда и стремление

законодателя к систематизации и кодификации права, особенно с

конца XVIII в., утверждению общей части.

Как таковое современное право в странах континентальной сис-

темы права, к числу которых традиционно принадлежит и Россия,

началось с принятия кодексов Наполеона, в основе которых лежит

римская правовая традиция. Во многом по аналогии с ними в России

был принят Свод законов Российской империи 1832 г. (но в условиях

сохранения крепостного права). Это был первый шаг в проведении

революционной правовой реформы отечественного законодательст-

ва. Второй шаг - отмена крепостного права в 1861 г. и превращение

крестьян из объектов в субъекты права, в первую очередь в имущест-

венных отношениях.

Еще одна тенденция развития права от простейших форм к со-

временным, сложным - это детализация, конкретизация правовых

форм, их совершенствование.

2. Предпосылки возникновения

государственности у

восточных славян

Восточные славяне к началу нашей эры занимали земли между

Западным Бугом, Карпатами, Верхней Волгой и Доном, низовьями

Дуная и Днепра, Чудским и Ладожским озерами.

11

По свидетельству римских и византийских источников, в сере-

дине I тысячелетия н. э. у восточных славян начинает углубляться

общественное неравенство и на смену родовой приходит террито-

риальная (соседская) община. Образуются племена во главе с силь-

ными вождями, опиравшимися на военные дружины. Происходит

разложение первобытно-общинного строя, возникает частная соб-

ственность на землю. Появляются богатые люди, ведется торговля с

другими землями.

Таким образом, у восточных славян в середине 1 тысячелетия н.

э. появляются первые государственные образования. Это были фео-

дальные общества, к которым в силу ряда особенностей (развитие

производительных сил, географическая среда, внешнее окружение)

восточные славяне перешли, минуя рабовладельческий строй. Но при

этом в восточнославянском обществе существовало рабство, которое

носило патриархальный характер.

По свидетельству древних историков (византийских, арабских и

др.) нам известно, что у восточных славян в VI — VIII вв. складывает-

ся ряд политических союзов, а затем более зрелых образований — го-

сударств. Арабские историки сообщают о трех таких государствах —

Куявии (Киевское княжество), Славии (Новгородское княжество) и

Артании (местонахождение точно не установлено). Как видим, во

второй половине I тысячелетия у восточных славян образуется фео-

дальное' общество и возникает государственность. Общие законо-

мерности возникновения государства и права у восточных славян бы-

ли такие же, как и у других народов (см. схемы 1, 2, 3).

Уяснение данных обстоятельств имеет важное значение в связи с

так называемой норманнской теорией. Она появилась в XVIII в. Ее

авторами являются работавшие в Петербургской академии наук не-

мецкие ученые Байер, Миллер и Шлецер. По их утверждению, госу-

дарственность у восточных славян была создана северными герман-

цами — норманнами (варягами). В исторической и историко-

правовой литературе уже достаточно обоснована научная несостоя-

тельность этой теории. Тот факт, что возникновение государственно-

сти у восточных славян - результат процессов их общественного раз-

вития, доказан и не вызывает сомнения.

Термин «феодализм» является достаточно условным, и хотя известен во

Франции с XVII в., в научный оборот был введен в XIX в.

12

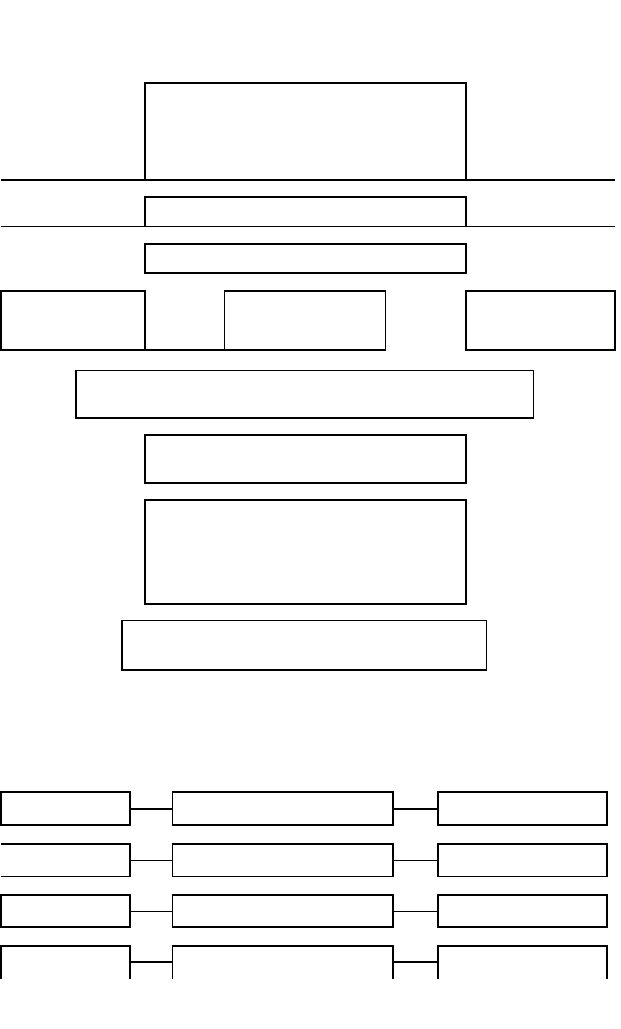

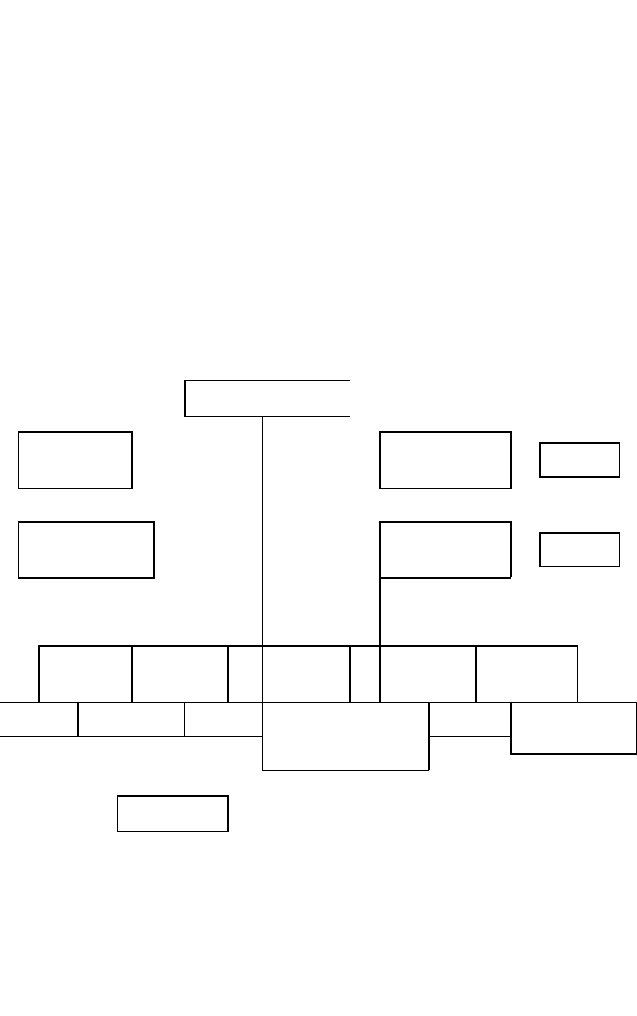

С х е м а 1

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА

Родовая община -

объединение людей, основанное

на кровном родстве, а также на

общности имущества и труда

Организация общественной власти

Собрание взрослых членов рода

|

Военачальник

(военный вождь)

князь

Старейшина рода

(вождь)

Жрецы

Особенности первобытной

общественной власти

\ /

Власть исходила от родовой общины,

от всех взрослых членов рода

\ /

Старейшины, военные вожди, жрецы

избирались собранием членов рода,

осуществляли властные функции

под его контролем, в любое время

могли быть смещены собранием

\ /

Специального апарата, который занимался

бы только управлением, не было

Схем а 2

СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА

Союз племен Собрание союза племен Совет старейшин

|

|

|

Племя Собрание племени Совет старейшин

|

|

|

Фратрия Собрание фратрии Совет старейшин

|

|

|

Род Собрание рода Старейшины

13

С х е м а 3

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРАВА, ОСНОВНЫЕ ПУТИ

ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

Правила поведения (социальные нормы), действовавшие в родовой

общине, племени

Нормы обычаев, регулирующие

труд, охоту, рыбную ловлю,

боевые действия, быт,

семейные отношения

Многие из обычаев являлись

одновременно и нормами морали,

религии, регулировали

отправление обрядов

Особенности норм поведения родовой общины

Выражали интересы всех

членов рода. У членов рода

не было разграничения прав

и обязанностей

Их исполнение обеспечивалось привычкой,

естественной потребностью соблюдать

укоренившиеся правила, а также при

необходимости - общественным

мнением общины

Пути возникновения права в процессе перехода от первобытного

коммунизма к государственной организации общества

Санкционирование

государством норм

первобытных обычаев

и превращение их в

нормы права

(обычаи), которые уже

стали охраняться

от нарушений

государством

Юридический

прецедент(судебное

или административное

решение по конкретным

делам), которому госу-

дарство придает юри-

дически обязательную

силу для аналогичных

дел

Издание

государством

новых нормативных

актов, содержащих

нормы права

Столь же очевидным является тот факт, что государственное раз-

витие восточных славян привело к концу IX в. (882 г.) к образованию

их единого государства — Древнерусского (Киевского) государства —

Русь (термин «Киевская Русь» был введен в научный оборот на много

столетий позже).

3. Характеристика общественного строя Киевской Руси

Основными классами древнерусского общества были феодалы и

феодально зависимые люди. К феодалам относились князья и бояре,

которые владели земельной собственностью в форме вотчины (на-

следственной собственности).

Феодальная собственность носила иерархический характер.

Крупные феодалы - князья - являлись сеньорами (сюзеренами), у

14

которых имелись вассалы, находившиеся в определенных отношени-

ях с сеньорами, регулировавшихся феодальными договорами и осо-

быми иммунитетными грамотами.

Феодалы были привилегированным сословием. Они освобожда-

лись от уплаты государственных налогов и податей, а также обладали

исключительным правом собственности на землю.

Другой категорией населения были смерды. Они составляли ос-

новную часть сельского населения Киевской Руси. Смерды владели

участками земли, имели необходимые орудия труда. В рассматриваемый

период (IX—XII вв.) большая часть смердов оставалась свободной (пла-

тила дань, исполняла повинности), но некоторые попадали в зависи-

мость от тех или иных феодалов (платили оброк, выполняли барщину).

Другую группу зависимых людей составляли закупы. Это люди,

которые испытывали острую нужду и брали взаймы ту или иную вещь

(купу). Дача купы оформлялась договором в присутствии свидетелей.

Пока должник не вернет хозяину предмет долга, он находился в зави-

симости от него. Существовал и институт холопства (домашнего раб-

ства). Наиболее ранним источником холопства был плен. Позднее

источники холопства определялись законом — Русской Правдой. Та-

ких источников было несколько:

1) лицо берет что-либо в долг и не возвращает предмет долга;

6) холопство назначается в качестве меры наказания (поток и

разграбление);

7) самопродажа в холопы;

4) оформление поступления к феодалу в качестве тиуна-

ключника ненадлежащим способом (без свидетелей);

5) вступление свободного в брак с холопом; холоп-раб лишен

всех прав, он не был субъектом права, за него отвечал хозяин.

Холопство было двух видов - обельное (вечное) и временное.

В городах Древней Руси жили ремесленники и купцы. Они могли

объединяться в профессиональные организации — братства (по типу

цехов и гильдий).

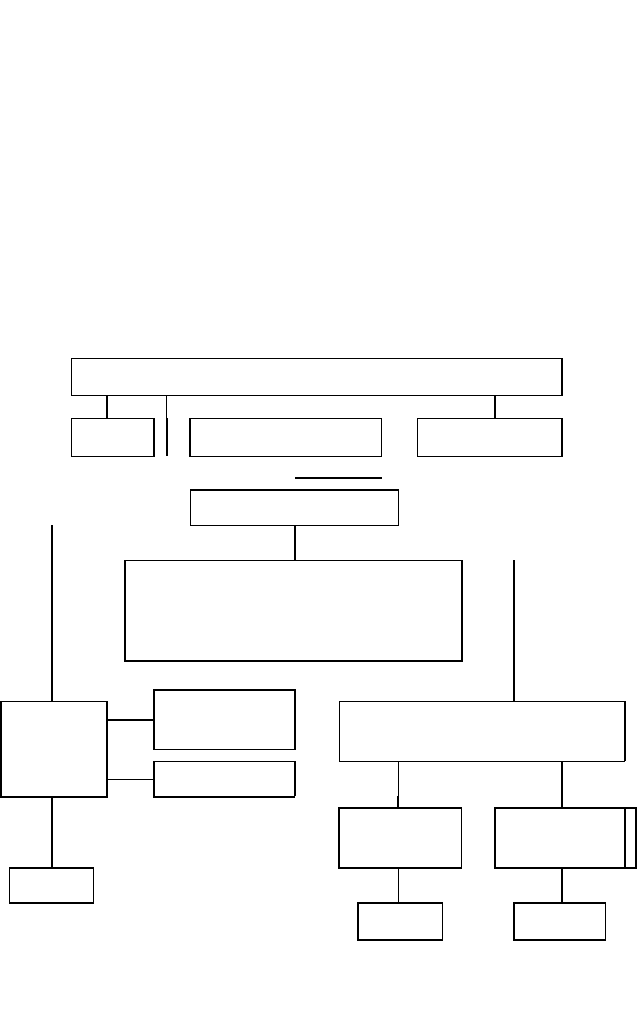

4. Государственный строй Киевской Руси

Высшая власть принадлежала Великому князю киевскому, кото-

рый был носителем законодательной, исполнительной и судебной

власти. При князе имелся Совет, состоявший из бояр и наиболее

влиятельных дворцовых слуг (см. схему 4).

В необходимых случаях созывались феодальные съезды (снемы),

на которые съезжались князья и крупные феодалы. Совет при князе и

феодальные съезды не имели строго очерченной компетенции.

15

Сохранилось и вече — народное собрание, которое со временем

утратило свое значение.

Центральные органы государственного управления строились на

основе дворцово-вотчинной системы. Управление государством

строилось на основе управления княжеским двором. Княжеские

слуги (дворецкий, конюший и др.) выполняли государственные

функции.

На местах управляли посадники и волостели, действовавшие на

основе системы кормления, т. е. получали от населения определен-

ные платежи — корма.

Схема 4

Организация власти и управления в Киевской Руси

(дворцово-вотчинная система управления)

Великий князь

снем Совет при князе вече в городах

_|

J»"**'

>^

Дворцовые слуги

дворской, конюший, сельский,

ратайный, воевода, ловчий, чашник,

стольник, отроки, гриди, детские,

мечники

Совет

при князе

местная администрация

Великого князя

местные

князья

Вече

посадники в

городах

волостели в

волостях

тиуны

тиуны тиуны

16

В Древней Руси не было специальных судебных органов, су-

дебные функции выполняли представители администрации, вклю-

чая ее главу - Великого князя (см. схему 5). Однако существовали

специальные должностные лица, помогавшие в отправлении пра-

восудия. Среди них можно назвать, например, вирников, которые

собирали уголовные штрафы за убийство. Вирников, когда они на-

ходились при исполнении служебных обязанностей, сопровождала

целая свита мелких должностных лиц. Судебные функции выпол-

няли также церковь и отдельные феодалы, которые имели право

судить зависимых от них людей (вотчинная юстиция). Судебные

полномочия феодала составляли неотъемлемую часть его иммуни-

тетных прав.

С х е м а 5

Судебные органы Древнерусского государства

Великий князь

Боярский

суд

Городские

посадники

тиуны

Церковный

суд

Сельские

волостели

тиуны

Вспо могательные

>

судебные оргг

г

ны

мечник метельник вирник

ябедник

(государственный

детский

подворичий

пристав

/

/

помощники

Управление государством, ведение войн, удовлетворение лич-

ных потребностей Великого князя и его окружения требовали, ко-

нечно, немалых средств. Кроме доходов от собственных земель,

князья установили систему налогов, дани. Поначалу это были доб-

17