Лекции по риторике

Подождите немного. Документ загружается.

1. чтение текста, вычисление основных смысловых частей в нём

2. формулирование основной мысли в каждой части

3. формулирование основной мысли текста в целом, которая объединяла бы все смысловые части в единое целое

4. и только после этого можно уверенно определить задачу, которую ставил перед собой оратор.

ЛЕКЦИЯ 1.

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА

Современное информационное общество в условиях свободы общественной жизни

предполагает, что каждый член этого общества должен обладать навыками хорошей, грамотной

и убедительной речи.

Речь – основное орудие любого специалиста-гуманитария: политика, преподавателя,

психолога, юриста, да и любого активного члена современного общества. Именно речь является

предметом изучения риторики – одной из самых древних и одной из самых современных

гуманитарных наук: древнейшая, так как насчитывает свыше 2,5 тысяч лет своей истории;

современная, так как «формирует норму и стиль общественной жизни»

1)

, что весьма актуально

в наши дни.

Что же такое риторика? Что она изучает? Ответы на эти простые вопросы не столь

однозначны и прямолинейны, как это может показаться на первый взгляд. Во всяком случае,

авторами многочисленных учебников и пособий (особенно предназначенных для филологов)

всё (или преимущественно всё) содержание риторики сводится к описанию средств выражения

или анализу риторических жанров. Неправомерность такого подхода отмечалась ещё

Н.Ф.Кошанским в «Частной риторике» (1832 г.): «Есть люди, кои полагают красноречие в

громких словах и выражениях и думают, что быть красноречивым – значит блистать

риторическими украшениями… Они мало заботятся о мыслях и их расположении и хотят

действовать на разум, волю и страсти тропами и фигурами. Они ошибаются. Это называется

декламация. Она не заслуживает имя красноречия, ибо холодна для слушателей и тягостна для

самого декламатора, но часто поддерживается мыслию будущих успехов, а иногда мечтою

жалкого самолюбия».

Другая крайность – сведение риторики к теории аргументации, когда главным

достоинством речи почитается убедительность.

Попробуем определить содержание риторики с опорой на традиции, восходящие к

временам античности.

Одно из первых, дошедших до нас определений риторики принадлежит Аристотелю

(«Риторика»), который считал, что «риторика – способность находить возможные способы

убеждения относительно каждого данного предмета». Такого же взгляда придерживался

позднее и М.Т.Цицерон. Именно такого взгляда на риторику как науку об эффективности

речевого воздействия на аудиторию придерживались и другие греческие риторы и учителя

риторики: Исократ, Платон, Демосфен, Гесиод, Горгий Леонтинский и др.

В римской же традиции понимание риторики эволюционировалось в связи с

историческими и идеологическими изменениями в жизни общества. В период

республиканского, демократического Рима в нём господствовали эллинистские традиции,

нашедшие отражение в трактатах Цицерона.

Во времена Римской империи появилось новое понимание риторики: она стала

пониматься не как искусство говорить убедительно, а как искусство говорить красиво.

Наиболее полно такое понимание риторики нашло выражение у Марка Фабия Квинтилиана,

написавшего «Двенадцать книг риторических наставлений» - труд, посвящённый теории тропов

и фигур речи и мысли. В дальнейшем на первом месте в риторике появляется интерес к форме

(стилю). Функция «говорить убедительно» подменяется другой функцией – «говорить красиво»

(риторика – наука прекрасной речи).

Сегодня риторика понимается как «учение об эффективном речевом построении

развитого информационного общества, предполагающее исследование всех видов

общественно-речевого взаимодействия»

2)

. Сравни: Аристотель: риторика – филологическая

наука о законах порождения высказывания.

1)1)

Аннушкин В.И. Риторика: обзор классической и современной проблематики. А., 2002.

2)2)

Аннушкин В.И. Риторика: обзор классической и современной проблематики. А., 2002.

1. чтение текста, вычисление основных смысловых частей в нём

2. формулирование основной мысли в каждой части

3. формулирование основной мысли текста в целом, которая объединяла бы все смысловые части в единое целое

4. и только после этого можно уверенно определить задачу, которую ставил перед собой оратор.

Риторика как наука изучает законы и правила речевого поведения в разных жанрах и

условиях коммуникации.

Риторика как искусство предполагает мастерство публичного выступления,

совершенствование речевых способностей, а как учебная дисциплина она помогает научиться

разумно и эффективно выражать свои мысли и таким образом воздействовать на аудиторию.

Воспитание человека мыслящего, говорящего и пишущего, что является конечной целью любой

образовательной системы. Именно риторика призвана формировать у студентов умение

логично мыслить, владеть всеми родами и видами письменной и устной словесности и всеми

формами аргументированной речи как средством эффективного речевого воздействия на

сограждан.

Понятие «ораторское искусство» (а именно оно вынесено в название данного

университетского курса) имеет несколько значений.

Прежде всего, ораторское искусство понимается как комплекс знаний и умений оратора

по подготовке и произнесению публичной речи: это умение подбирать материал, анализировать

проблематику, изобретать идеи речи, способные воздействовать на слушателей, создавать

композицию будущего выступления, редактировать речь, выбирая оптимальные,

целесообразные средства стилистического выражения, умение убеждать и привлекать

аудиторию на свою сторону.

Нередко ораторское искусство отождествляют с красноречием. Но если понимать под

красноречием (по М.В.Ломоносову) «…искусство о всякой данной материи красно говорить»

или (по М.М.Сперанскому) «дар потрясать души», то любое ли публичное выступление можно

признать произведением красноречия?

А.Ф.Кони, блестящий судебный ритор и теоретик ораторского искусства, различал

понятия «красноречие» и «ораторское искусство», ибо понимал под первым «дар слова,

волнующий и увлекающий слушателей красотой формы, яркостью образов и силою метких

выражений», данный человеку от природы; ораторское искусство же трактовалось им как

«умение говорить грамотно, убедительно», которому можно научить любого. Как говорят,

поэтами рождаются, ораторами становятся. И если в «Словаре живого великорусского языка»

В.И.Даля слову красноречие даётся синоним витийство, то в более поздних

лексикографических изданиях – «Словаре русского языка» С.И.Ожегова, «Словаре русского

языка» (в 4-х томах), «Словаре современного русского литературного языка» (в 17-ти томах) –

значение слова «красноречие» определяется как «ораторский талант; ораторское искусство», из

чего следует, что красноречие – это сочетание таланта со знаниями и умениями. Говорящая

личность воспитывается словом.

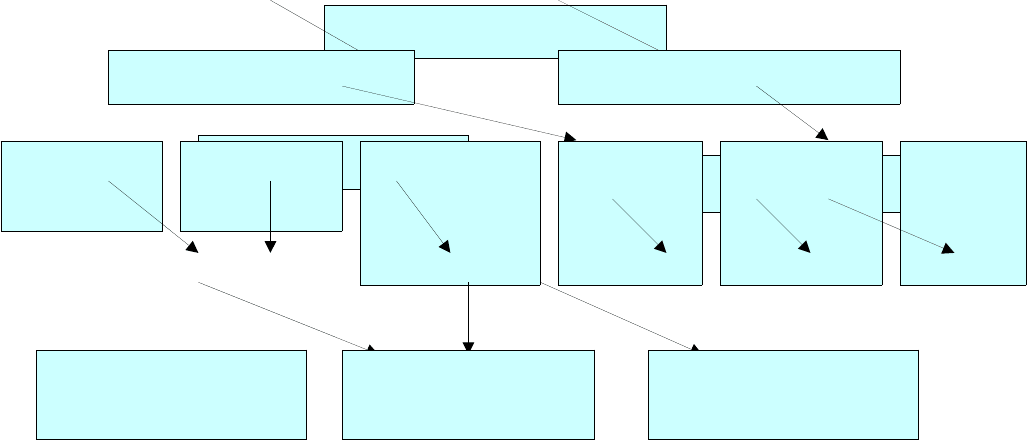

РИТОРИКА

Общая риторика Частная риторика

Ораторика

Гомилетика

Судебная

риторика

Бытовая

риторика

Социально-

полити-ческая

риторика

Пропа-

ганда в

СМИ

Церков-ное

красно-

речие

Акаде-

мическое

красно-речие

Административная

риторика

Дипломатическая

риторика

Парламентская риторика

1. чтение текста, вычисление основных смысловых частей в нём

2. формулирование основной мысли в каждой части

3. формулирование основной мысли текста в целом, которая объединяла бы все смысловые части в единое целое

4. и только после этого можно уверенно определить задачу, которую ставил перед собой оратор.

К общей риторике относят принципы построения речи вообще, независимо от типа речи,

цели выступления и сферы, в которой она произносится. Частные риторики рассматривают

употребление этих принципов в тех или иных условиях общения. Вот что об этом писал Н.Ф.

Кошанский: «Общая риторика содержит начальные, главные, общие правила всех прозаических

сочинений. Частная риторика, основываясь на правилах общей, рассматривает каждое

прозаическое сочинение порознь, показывая содержание его, удобнейшее расположение,

главнейшие достоинства и недостатки, цель».

В системе профессионального образования необходимо изучать соответствующую

частную риторику, предметом которой будет соответственно юридическая, политическая,

административная речь в разных её жанрах. Но поскольку студенты высшей школы, как

правило, не знакомы с основами риторики, изучение курса «Ораторское искусство» следует

начинать с общей риторики. Вот почему мы начинаем не с изучения специфики построения

судебных речей, а со знакомства с фундаментальными понятиями и категориями риторики,

такими как риторический канон и образ оратора.

Судебное ораторское искусство имеет свою специфику, которая определяется, с одной

стороны, профессионально-коммуникативными качествами речи юристов, с другой –

регламентирована нормами права.

Н.Н.Ивакина определяет судебное ораторское искусство как «комплекс знаний и умений

юриста по подготовке и произнесению публичной судебной речи сообразно с требованиями

уголовно-процессуального закона; как умение построить объективно аргументированное

рассуждение, формирующее научно-правовые убеждения, как умение воздействовать на

правосознание людей».

Судебное же красноречие понимается как составляющая часть судебного ораторского

искусства, как «эффективное средство эмоционального воздействия».

Но работа юриста заключается не только в выступлениях в суде, это сложная,

многоплановая деятельность, в которой можно выделить правосудие, адвокатскую

деятельность, прокурорский надзор, консультационную и нотариальную деятельность.

К профессиональной деятельности юриста относится составление юридических

документов, устных выступлений (в суде, в арбитраже, на пресс-конференциях, в средствах

массовой информации), консультирование (советы и рекомендации юридическим и физическим

лицам).

Таким образом, по мнению известного отечественного правоведа С.С.Алексеева, юрист в

своей профессиональной работе «говорит», «пишет», «советует», следовательно, он по

определению должен быть «профессиональным коммуникантом», умеющим эффективно

воздействовать на людей в сфере делового общения.

Обучить будущего юриста эффективному и целесообразному общению в различных

сферах профессиональной деятельности призвана юридическая риторика.

Юридическая риторика в рамках профессиональной подготовки будущих специалистов

права занимает достойное место в ряду таких дисциплин, как юриспруденция, культура речи,

психология, психолингвистика, логика. Опираясь на данные этих учебных дисциплин,

риторика изучает юридическую речь во всём многообразии её видов и жанров (юридическая

частная риторика). И несмотря на то, что наш курс называется «Ораторское искусство», мы

ставим перед собой следующие задачи по риторическому образованию юриста:

дать представление о речевых ситуациях профессионального общения юристов;

дать знание качеств, определяющих культуру речи юриста;

познакомить с нормами современного русского литературного языка и

предупредить типичные речевые ошибки, допускаемые в юридической практике;

научить использовать языковые средства различных функциональных стилей

сообразно условиям общения;

дать представление о видах устной и письменной словесности;

дать представление об общих и частных риториках (в том числе и судебной);

1. чтение текста, вычисление основных смысловых частей в нём

2. формулирование основной мысли в каждой части

3. формулирование основной мысли текста в целом, которая объединяла бы все смысловые части в единое целое

4. и только после этого можно уверенно определить задачу, которую ставил перед собой оратор.

познакомить со специфическими особенностями монологической и

диалогической формами судебной речи;

дать знания логических основ судебной речи и привить навыки предупреждать

логические ошибки в доказательстве;

дать представление о психологической основе ораторского мастерства (условия

успешного установления контакта с аудиторией, способов привлечения и удержания внимания

аудитории и т.д.);

дать представление об основах теории риторической аргументации, о психолого-

риторических аспектах убеждения;

познакомить с логической структурой судебной речи и лингвистическим

аспектом композиции;

научить основам полемического мастерства (основные правила ведения спора,

полемические приёмы и уловки);

ознакомить с этическими основами судебных прений;

рассмотреть вопрос об образе судебного оратора, дать представление о его

личностной парадигме, включающей этос, логос и пафос;

дать представление о специальных риторических приёмах создания

выразительности речи;

помочь овладеть техникой речи, её интонационно-выразительными

возможностями, нормами произношения и акцентологии.

ЛЕКЦИЯ 2.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ РИТОРИКИ

Родиной красноречия считается Древняя Греция, хотя известно, что о мастерстве

публичного выступления знали в Египте, Ассирии, Вавилоне. Но первые работы по теории

красноречия появились именно в Элладе. Предпосылкой к этому послужило становление к V в.

1. чтение текста, вычисление основных смысловых частей в нём

2. формулирование основной мысли в каждой части

3. формулирование основной мысли текста в целом, которая объединяла бы все смысловые части в единое целое

4. и только после этого можно уверенно определить задачу, которую ставил перед собой оратор.

до н.э. рабовладельческой демократии – социального строя, для которого была характерна

относительная гласность. Каждый гражданин города-полиса мог принимать участие в решении

социально-политических проблем, обращаясь с выступлением непосредственно к Народному

собранию. Демократическим путем решались и судебные споры: любой мог выступить в роли

обвинителя или помочь подсудимому защититься. В такой ситуации в выгодном положении

находился тот, кто мог пламенной речью привлечь народ на свою сторону. Красноречие

становится необходимым практически каждому человеку.

В V веке до н.э. появились софисты (в переводе – мудрецы) – философы-просветители и

платные учителя риторики. Обладая даром слова, развитой культурой мышления, практическим

опытом подготовки и произнесения речей, софисты обучали своих подопечных умению

мыслить и говорить. При обучении они использовали такие приемы, как наблюдение за

выступлениями наиболее опытных ораторов, анализ удач и поражений, организовывали

словесные баталии, состязания в остроумии. Заслуга софистов в том, что они проводили

практические занятия по подготовке молодежи к жизни и деятельности в качестве

профессиональных риторов, а также в том, что они разработали основы теории красноречия,

определили содержание обучения риторике. Добиться убедительности, как считали софисты,

можно искусно составленной речью, для чего следует использовать различные приемы:

выбирать оптимальную длину речи и фразы, заботиться о благозвучии, пользоваться

специальной лексикой, украшать речь, используя, например, метафору, антитезу, аллегорию и

т.п.

Софисты считали, что дар красноречия не дается человеку при рождении, а приобретается

в учении и труде. При обучении основное внимание уделяли составлению речей, искусству

спора, упражняли память, а также изучали литературу, историю для того, чтобы иметь материал

к победе в споре. Речи учителей-софистов Горгия, автора одного из первых учебников

красноречия, Продика, Протагора и других являются образцовыми и в наше время.

Сохранилась и терминология, предложенная софистами. Во времена софистов риторика была

«царицей всех наук».

За пренебрежение к истине школу софистов подверг критике Сократ

(~ 470-399 г. до н.э.), считавший истину божественной, мерой всех вещей. Сократ строил свою

преподавательскую деятельность (он учил мыслить, доказывать, говорить) на устном слове. В

историю эта форма вошла под названием «сократовой беседы» («сократической беседы»).

Искусство Сократа состояло в умении так организовать беседу, чтобы она в конечном итоге

привела учеников к нахождению истины. Системой вопросов и ответов Сократ заставлял их

убедиться в том, что даже непреложная на первый взгляд истина требует глубокого

осмысления.

Мысли Сократа записал его ученик Платон (~427~347 гг. до н.э.). По мнению Платона,

подлинное красноречие основано на знании истины, которую надо постичь и составить о ней

мнение. А внушить это мнение другим людям можно только тогда, когда узнаешь душу

человека. Платон основал Академию, в которой риторике отводилось особое место. Она

считалась царицей всех наук, а овладение ею – высшей степенью образованности.

Особое значение в развитии риторики принадлежит Аристотелю (384–322 гг. до н.э.),

основавшему Ликей, где ведущими предметами были философия и риторика. Свои взгляды по

теории красноречия Аристотель изложил в книге «Риторика». В ней он дает определение

риторики как способности «находить возможные способы убеждения относительно каждого

данного предмета...». Определив цель, автор переходит к способам постижения науки. Он

показывает, что для успеха речи важны следующие компоненты: характер самого говорящего,

особенности слушателей и качества речи. Таким образом, Аристотель выводит триаду:

отправитель речи – сама речь – получатель речи. Главным достоинством речи, по Аристотелю,

является ясность. Большое внимание в книге уделяется технической стороне речи:

происхождению способов убеждения, сущности и особенностям стиля речи, ее композиции.

Идею о том, что ораторскому мастерству можно научиться, доказал примером своей

жизни Демосфен (384–322 гг. до н.э.). Ценой неустанного труда и собственных усилий он

1. чтение текста, вычисление основных смысловых частей в нём

2. формулирование основной мысли в каждой части

3. формулирование основной мысли текста в целом, которая объединяла бы все смысловые части в единое целое

4. и только после этого можно уверенно определить задачу, которую ставил перед собой оратор.

преодолел свои физические недостатки. С помощью наблюдений за выступлениями опытных

ораторов, анализа речей и бесед ему удалось исправить ошибки своих первых выступлений.

Историки пишут о приемах работы над техникой речи, изобретенных Демосфеном: о

подражании при постановке звуков (например, звук [р] отрабатывается при подражании

рычащему щенку), о декламации перед зеркалом, о развитии «долгого» дыхания путем

физических упражнений (например, бега, подъема на гору), об укреплении мышц речевого

аппарата (известна история о тренировке Демосфеном губ и языка с помощью морских

камешков) и др.

Красноречие Древнего Рима развивалось под влиянием греческого наследия и достигло

особенного расцвета во время могущества Римской республики. Во II в. до н. э. в Риме

существовали грамматические школы для мальчиков, проходивших курс гуманитарной

подготовки, чтобы в будущем посвятить себя деятельности политического или судебного

оратора. Обучение строилось в несколько этапов: в школе литератора обучали чтению; в

школе грамматиста – письму; а на высшей ступени – в школе ритора – прививали навыки

красноречия. В школе ритора осваивали теорию, упражнялись в составлении речей на заданную

тему из истории, мифологии, литературы, общественной жизни. В I веке н.э. в Римской

республике возрастает роль Народного собрания и судов.

Вершиной развития ораторского искусства Древнего Рима считается творчество Марка

Туллия Цицерона (106–43 гг. до н.э.). Взгляды на риторическую науку Цицерон изложил в

книгах «Об ораторе», где представлен образ идеального оратора-философа, «Брут, или О

знаменитых ораторах» – история красноречия, «Оратор», в которой рассматриваются вопросы

стиля речи и пути достижения успеха выступления.

В трактатах разработана программа подготовки настоящего оратора, обладающего

глубоким знанием предмета и усвоившего теорию красноречия. По Цицерону, начинать

обучение надо с усвоения «общеизвестных и избитых правил», к которым относятся знания о

цели выступления и задачах оратора, общих местах, родах красноречия, композиции речи,

средствах ее украшения и т.д. Не отрицая пользы упражнений в произнесении речей

экспромтом, Цицерон подчеркивал важность заранее подготовленных речей: «...хоть и полезно

говорить часто без приготовления, однако же гораздо полезнее дать себе время на

размышление и зато уж говорить тщательней и старательней». Полезным он считал и

переложения текстов с греческого языка, сам занимался ими, причем брал для перевода не

только общеизвестные слова и выражения, но и изобретал свои, более изысканные. В работе

над дикцией Цицерон советовал подражать идеалам, а для тренировки памяти – представлять и

запечатлевать пространственные образы. Подчеркивая значение практики для становления

оратора, Цицерон считал, что чем больше жизненных ситуаций пройдет оратор, тем больше

будет развиваться его мастерство: «...слово должно выйти из укромной обстановки домашних

упражнений и явиться в самой гуще борьбы, среди пыли, среди крика, в лагере и на поле

судебных битв...».

Свой опыт преподавателя риторики и судебного адвоката обобщил в обширном

сочинении «Риторические наставления» Марк Фабий Квинтилиан (36 ~ 96 гг. н.э.). В его

риторической школе широкое общее гуманитарное образование сочеталось с глубоким

изучением ораторского искусства времен античного классицизма. Наследие Квинтилиана

содержит тщательный анализ теоретического и практического красноречия, мысли о

воспитании оратора, рекомендации для чтения произведений. Автор намечает пути развития

ораторских качеств: «...приобретение запаса лучших выражений сообразно предписанным

заранее правилам, образование слога, путем продолжительных и добросовестных

стилистических упражнений, причем даже то, что случайно сходит с пера, должно носить

характер написанного, и, наконец, долгие устные беседы при долгих письменных работах, –

легкость дают преимущественно привычка и практика».

По мнению Квинтилиана, хорошего оратора отличает как умение четко и ясно говорить,

так и красота и изящество речи. Значительно подробнее, чем предыдущие теоретики,

Квинтилиан разрабатывает вопрос о логике выступления и путях украшения речи, дает советы

1. чтение текста, вычисление основных смысловых частей в нём

2. формулирование основной мысли в каждой части

3. формулирование основной мысли текста в целом, которая объединяла бы все смысловые части в единое целое

4. и только после этого можно уверенно определить задачу, которую ставил перед собой оратор.

по улучшению техники речи (например, о постановке голоса), развивает мысли о значении

жестов, мимики, телодвижений в ораторской практике.

На раннем этапе развития риторика в Древней Греции и Древнем Риме (VI в. до н.э. – VII

в. н.э.) сложилась как нормативная теория порождения речи (inventio, dispositio, elocutio,

memoria, action). В Средневековье в странах Западной Европы происходило переосмысление

античного ораторского искусства. Церковная гомилетика вытеснила все виды ораторской речи.

Эпоха Ренессанса возродила риторическую науку и ораторское искусство в Германии, Англии,

Италии, Испании и других европейских странах.

ЛЕКЦИЯ 3.

РИТОРИКА В РОССИИ.

1. чтение текста, вычисление основных смысловых частей в нём

2. формулирование основной мысли в каждой части

3. формулирование основной мысли текста в целом, которая объединяла бы все смысловые части в единое целое

4. и только после этого можно уверенно определить задачу, которую ставил перед собой оратор.

В Россию риторика пришла с переводами западноевропейских сочинений, сделанных в 17

веке. Прежде всего следует упомянуть трактат по риторике немецкого филолога Филиппа

Меланхтона, попавший в Россию уже в 1620 году. Хотя сам термин «риторика» упоминается

уже в 1073 г. в переводе греческой рукописи «Об образех». Эта византийская риторика Георгия

Херабоска эпохи средневековья сыграла немалую роль в становлении древнерусской

словесности.

Ещё до открытия академии и университетов в России центрами древнерусской книжности

были монастыри. Там и создавались первые дошедшие до нашего времени риторики.

Первым ареалом названа северо-восточная и центральная Россия, куда входят Москва,

Ростов Великий, Вологда с Кирилло-Белозерским монастырём. Именно здесь и была написана

знаменитая «Риторика» Макария.

Вторым центром книжности и образования назван Новгород с прилегающими к нему

монастырями. Это северо-западный ареал, в котором в конце 17 века увидела свет «Риторика»

Усачёва.

Третий ареал – северный – был создан старообрядцами и знаменит тем, что именно здесь

была переведена с латинского «Риторика» Ф. Прокоповича.

В четвёртом ареале, расположенном на юго-западе (Киев, Чернигов), все риторические

сочинения выходили на латинском и польском языках.

Риторика митрополита Макария, преподававшего эту науку в Вологодской епархии,

написана в форме диалога: учитель спрашивает – ученик отвечает.

В первой части книги («О изобретении дел») рассказывается о родах речей, об

аргументации и композиции речи, куда входят пять разделов: «изобретение дела», «чиновное

различие», «соединение слов…», «память», «гласомерное и вежливое слово».

Описываются 4 вида речей: научающий (школьное и церковное обучение), судебный,

рассуждающий (совещательные речи при решении государственных дел), показующий

(хвалебные речи). Во второй части учебника («О украшении слова») повествуется о

риторических фигурах и тропах, излагается учение о поэтических вольностях, описывается три

рода глаголения: «смиренный», который обслуживал разговорную, обиходную речь;

«высокий», представляющий собой речь образную; «мерный», предназначенный для

письменной и деловой речи.

Популярной была и «Риторика» М.И. Усачёва, вышедшая в 1699 г. В ней даются

наставления в изобретении мыслей, в приёмах их расположения, в воздействии речью на

страсти, рассказываются секреты исполнительского искусства оратора. Дополняют книгу

теории прозаических жанров, учение о тропах и фигурах речи, учение о слоге. Смиренный слог

имеет цель «научити», средний – «усладити», высокий – «возбудити».

В 1706 г. увидела свет риторика Ф. Прокоповича – «De arte rhetorica libri». Учебник этот

сделан на основе курса лекций, прочитанных Ф. Прокоповичем на латинском языке слушателям

Киево-Могилянской академии.

В книге рассказывается о происхождении риторики и видах речей (церковное, судебное,

эпидейктическое красноречие). Излагается и традиционное учение о трёх стилях. Основными

требованиями к речи объявляются содержательность, простота и ясность. А значит,

предпочтение отдаётся не образности и звуковым эффектам речи, а её содержательности.

Современники Ф. Прокоповича считали его выразителем идей Ренессанса и Реформации в

России. Он был крупнейшим деятелем культуры петровской эпохи (оратор, публицист,

драматург, поэт, теоретик литературы).

Сам он произносил речи похвальные (поздравительные), траурные, проповеднические.

Его «Слово на погребение Петра» известно как высокий образец ораторского искусства.

В Киево-Могилянской и Славяно-греко-латинской академиях, где изучались греческий,

церковнославянский, русский, еврейский, немецкий, французский языки и другие науки,

поэтика и риторика почитались одними из главных изучавшихся тогда дисциплин. И поэтому

перед слушателями открывалась возможность научиться писать стихи, слагать и произносить

1. чтение текста, вычисление основных смысловых частей в нём

2. формулирование основной мысли в каждой части

3. формулирование основной мысли текста в целом, которая объединяла бы все смысловые части в единое целое

4. и только после этого можно уверенно определить задачу, которую ставил перед собой оратор.

разного рода речи. Киевская академия считалась лучшим учебным заведением и была признана

многими европейскими странами.

С начала 18 века появляются практические пособия и руководства по искусству

красноречия, в которых подробно освещаются вопросы письменной этики в различных видах

коммуникации (деловая, эпистолярная литература и др. источники).

В эту эпоху утверждались национальные основы русского языка в условиях засилья

церковнославянского – в церкви и литературе, немецкого и латинского – в науке.

Во всех стилях и жанрах существовали свои стандартные формы, на которые

ориентировалась образованная часть общества: дворянство, придворная знать, представители

духовенства, учёные и писатели.

Речь идёт не только о памятниках деловой письменности или эпистолиях,

сопровождавшихся строгой этикетностью речи. На протяжении всего 18 века издавались

письмовники, кабинетные и купеческие секретари, в которых утверждались нормы языка и

литературы того времени.

К утверждению национально-исторических традиций русской культуры стремился и М.В.

Ломоносов. В 1743 г. он пишет своё первое исследование по риторике («Краткое руководство к

риторике, на пользу любителей сладкоречия сочинённое), которое поначалу было отвергнуто

академической средой по причине того, что было написано не на латыни, и издано лишь в 1747

г. Уже в 18 веке книга выдержала 7 изданий, а в 19 веке переиздавалась дважды: в 1805 и 1810

годах.

Риторическое учение М. Ломоносова состоит из трёх частей, в первой из которых

рассказывается о риторике и её связи с прозой и поэзией.

Вторая часть представляет собой ораторию, где собраны наставления к сочинению

прозаических произведений (исторические трактаты, лечебные книги, проповедь и др. издания).

В третьей книге раскрываются секреты того, как научиться сочинять стихи, гимны, оды,

комедии, сатиры.

Учёным выделены три основные части подготовки письменной речи: об изобретении, о

расположении и об украшении. Как известно, разделы эти традиционны и совпадают с тремя

риторическими действиями классического учения: inventio, dispositio (compositio), elocutio.

Приложение составляет хрестоматия с лучшими образцами античной, европейской и

отечественной литературы. М. Ломоносов указывает на важность следующих ораторских

качеств: природные дарования, знание науки о красноречии, подражание хорошим авторам,

самостоятельные упражнения в сочинении, общая эрудиция, осведомлённость в области других

наук.

Следующим заметным трудом по риторике стала книга Амвросия Серебренникова,

которая представляла собой теоретическое пособие по русской ораторской речи. Особое

внимание автор уделяет родам речей, среди которых выделяются особые жанры: речи

похвальные, поносительные, жалобные, обличительные, повинные, оправдательные,

просительные, поздравительные с браком, днём рождения, чином, победою, вступлением,

благодарительные, надгробные и другие. Подробно описывается судебное красноречие.

Известен Амвросий и как оратор, а одной из лучших его речей признаётся «Последнее

целование». Это надгробное слово, произнесённое им в Яссах 13 октября 1791 г. и посвящённое

князю Г.А. Потёмкину-Таврическому.

К концу 18 века кафедры красноречия были открыты во всех университетах, риторика

преподавалась в школах и церковных училищах. В дворянских семьях обязательным считалось

обучение детей иностранным языкам и риторике. Потребность в риторических исследованиях

возрастала. Поощрялись и переводы с западноевропейских языков.

Риторика делилась на общую и частную, в первой рассматривались общие риторические

законы, а во второй – особенности устных и письменных типов речи.

Широко известны были труды по риторике доктора философии и свободных искусств

Н.Ф. Кошанского. Это «Общая риторика», изданная в Санкт-Петербурге в 1829 г., и «Частная

риторика», вышедшая там же в 1832 году.

1. чтение текста, вычисление основных смысловых частей в нём

2. формулирование основной мысли в каждой части

3. формулирование основной мысли текста в целом, которая объединяла бы все смысловые части в единое целое

4. и только после этого можно уверенно определить задачу, которую ставил перед собой оратор.

«Общая риторика» Н.Ф. Кошанского включает в себя три традиционных раздела –

«Изобретение», «Расположение», «Выражение мыслей». Потому и риторика определяется им

как наука изобретать, располагать и выражать мысли.

Следует заметить, что нами дан далеко не полный перечень риторик 19 века. В это время

риторическое учение является основным направлением в филологических исследованиях.

Во 2 половине 19 века Россия прославилась судебными ораторами, которые своими

талантами затмили западноевропейскую ораторскую школу. И стало это возможным лишь

после судебной реформы 1864 года, когда появились условия для развития судебного

красноречия.

Огромное количество и поразительное многообразие шедевров во всех областях

культуры, искусства и гуманитарной науки было создано в 19 веке.

К таким образцам принадлежат и судебные речи П.А. Александрова, С.А. Андреевского,

М.Г. Казаринова, Н.П. Карабчевского, Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасовича, А.И. Урусова.

В их речах обнаруживается, с одной стороны, умение пользоваться традиционными

правилами классической аристотелевской риторики, а с другой, стремление к индивидуальному

творчеству, к оригинальному воплощению мыслей и чувств, обличительных, скорбных,

ликующих, призывающих.

Так, если отличительными особенностями ораторского стиля С.А. Андреевского являются

частная афористичность, тенденция к оценке собственной речи, развёрнутые сравнения,

переходящие в картину, воображаемые монологи, вопросно-ответное построение речи, то для

Ф.Н. Плевако характерно частое использование риторического вопроса, приёма контраста,

синонимии, анафоры, различного рода повторов и опять риторического вопроса.

Его речи произносились в связи с самыми жгучими событиями того времени: Дело

Азбукиной, Дело Бертенева, Дело клуба червонных валетов, Дело игуменьи Митрофании и др.

Большинство из его подзащитных были оправданы благодаря его умению говорить и убеждать.

Как свидетельствуют источники, в частности, дневники и письма писателей, на судебные

заседания любили ходить М.Е. Салтыков-Щедрин и Ф.М. Достоевский, которые с особым

вниманием слушали защитительные речи, а затем детально анализировали их, раскрывая

риторические приёмы известных адвокатов того времени. Так, Ф.М. Достоевский не раз

восхищался выступлениями Спасовича

Образцовый судебный монолог представляет собой соединение устной ораторской речи и

повествующего монолога, тяготеющего к формам книжности. Он отвечает всем требованиям

образцовой ораторской речи: ясности, точности, живости, стремительности, блистательности,

простоте, правдивости.

Эти речи по образности, убеждающему и эстетическому воздействию на слушателей

могут быть сопоставимы лишь образцами классической художественной литературы всё того

же «золотого» века.

Влияние Цицерона, Квинтилиана и других известных римских ораторов на развитие

теории красноречия и методики обучения риторике весьма значительно. Риторическую

культуру Рима переняла Византия, а следом за ней и Древняя Русь. С принятием христианства

на Руси началось освоение книжности, а с ней и сущности риторики как науки.

Широкую известность на Руси получили «Слова» известного византийского ритора

Иоанна Златоуста (347–407 гг.), которые входили в состав сборников «Златоструй», «Златоуст»

и служили образцами для подражания. В древнерусских памятниках часто встречаются слова

ритор, риторика, ветия, ветийство, хитростное глаголание. Это говорит о том, что уже в то

время правилам построения речи уделялось серьезное внимание. На Руси в то время были

распространены два рода публичного красноречия: слово – торжественное красноречие

(например, «Слово о полку Игореве») и поучение – к которому относились назидательные речи

(например, «Поучения» Владимира Мономаха). По всем правилам риторической науки

построено «Слово о законе о благодати» митрополита Илариона, которое не уступает трудам

византийских ораторов.