Левина Л.М. Этнокультурная история Восточного Приаралья

Подождите немного. Документ загружается.

365

367

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

_г1так, в I тысячелетии до н.э. — I тысячелетии н.э. на огромной

примыкающей с востока к Аральскому морю равнине были обитаемы главным обра-

зом обширные территории бассейнов древних северных среднесырдарьинских

протоков — Эскидарьялыка (Пракувандарьи) и Кувандарьи. Если жизнь в районах

древних южных сырдарьинских протоков в этот период продолжалась на протяже-

нии нескольких веков (саки, затем их потомки — носители чирикрабатской культу-

ры) и уже к концу III — началу II в. до н.э. прекратилась, и обитатели этих районов

(вероятно, дай, дахи, см. Вайнберг, в кн. Вайнберг, Левина, 1993) ушли в основном

на юго-юго-запад, в Парфию, то долины северных сырдарьинских протоков, где

развивалась джетыасарская культура, люди не покидали по крайней мере с конца

бронзового века и по IX в. н.э. включительно. Когда же по каким-либо причинам

(изменение гидрографического режима или военная катастрофа) прекращалась

жизнь на одном городище или нескольких сразу, обитатели их, как правило, пересе-

лялись на соседние.

В результате создалась устойчивая, насыщенная памятниками область своеоб-

разной культуры. Как неоднократно отмечалось выше, само 'географическое поло-

жение ее определяло функциональную нагрузку территории и джетыасарской

культуры. Именно эти регионы, занятые джетыасарскими памятниками, с древ-

нейших времен являлись зоной постоянных торговых, культурных и этнических

контактов между скотоводами евразийского степного пояса и прилегающих райо-

нов, а также между скотоводческими племенами и земледельцами среднеазиатских

оазисов. Здесь же проходили весьма значимые торговые тропы (прежде всего одно

из важнейших северных ответвлений Великого Шелкового Пути), одновременно

пролегали исторические миграционные дороги, и здесь же лежал своеобразный их

перекресток. Вышесказанное определило особую роль джетыасарской культуры в

системе этнокультурной истории многих евразийских племен.

Бытовавшая в этих районах джетыасарская культура является чрезвычайно свое-

образной и резко отличной от всех соседних и более удаленных среднеазиатских и

казахстанских культур. Ее характеризуют и особенности расселения, организация

поселений, специфика материальной культуры, в том числе и погребальные памят-

ники.

Любое джетыасарское поселение, всегда окруженное курганными некрополями,

расположено в непосредственной близости к естественному водному источнику и,

безусловно, переставало бытовать одновременно с прекращением стока воды в

русле, на котором оно базировалось. Среди известных нам джетыасарских городищ

со сплошной внутренней жилой застройкой и развитой фортификацией нет ни од-

ного неукрепленного поселения. Характерно размещение джетыасарских поселений

группами или "гнездами" (по 5-9 крепостей в каждой), при этом одно из них всегда

выделялось своими крупными размерами. Характерная для джетыасарской культу-

16 — Зак 4052 369

ры необычайная традиционность и консерватизм при внешней архаичности всех

черт материальной культуры, как мы постарались показать выше, проявляется и в

облике городищ, в планировке и характере внутренней жилой застройки, фортифи-

кации, строительных приемах на протяжении многих сотен лет. Для джетыасарских

поселений типичны двухъярусные городища, изначальное ядро которых состояло из

круглых или овальных в плане двух-, трехэтажных крепостей со сложной фортифи-

кацией и сплошной внутренней застройкой. Ядро городища, его верхняя площадка,

является многослойным домом-массивом с мощной и сложной фортификационной

системой. Обычно верхняя площадка окружена второй, низкой площадкой, также

обнесенной крепостной стеной. Если первоначально на нижней площадке были

большие каркасные строения, то позднее, в последние века до н.э. и в первые века

н.э., нижняя площадка была так же плотно застроена жилыми секциями, как и

верхняя. Уже с последних веков до н.э. вся внутренняя застройка джетыасарских го-

родищ представляла собой систему из множества однотипных жилых секций, состо-

явших из двух и трех функционально различных помещений со строго регламенти-

рованным интерьером основной жилой комнаты. Местоположение каждой секции,

общая ее площадь, характер строго регламентированного интерьера оставались не-

изменными на протяжении столетий, хотя внутри основных стен секции происхо-

дили многочисленные перестройки и перепланировки. На протяжении всего перио-

да существования каждая жилая секция специальным проходом соединялась с од-

ним определенным отсеком оборонительного стрелкового коридора, и в случаях во-

енной опасности жители каждой секции защищали свои участки коридора с бойни-

цами.

Окружавшие любое джетыасарское поселение десятки курганных некрополей,

насчитывающие тысячи и десятки тысяч курганов (см. гл. II), содержали подкур-

ганные грунтовые погребения четырех типов и три типа кирпичных погребальных

сооружений. Изучение тысячи погребений позволило прийти к выводу о необычай-

ной устойчивости как самих погребальных сооружений, так и единого для всех их

типов погребального обряда, бытующего на данной территории без каких-либо из-

менений на протяжении всего существования культуры. В значительной степени то

же можно сказать и о самих погребальных сооружениях. Так, склепы функциониро-

вали по крайней мере с VI-V вв. до н.э., и лишь в IV-V вв. н.э. меняется их плани-

ровка, типы перекрытия, интерьер, но сами склепы продолжали бытовать. Не менее

тысячи лет полностью господствует один из четырех типов подкурганных грунтовых

захоронений, лишь в конце IV-V в. вытесняется другим типом, но при том же по-

гребальном обряде. Другие типы грунтовых погребений могли использоваться или в

качестве вторичных, или принадлежать инокультурному населению (см. гл. II).

Антропологические исследования (см. Бужилова, Медникова, 1993; Кияткина,

1993а; она же, 19936; она же, 1995а; она же, 19956; Козловская, 1993; Медникова,

1993; Медникова, Бужилова, 1993; Рыкушива, 1993а; она же 19936; она же, 1995) го-

ворят о едином в основной массе населении, хотя в отдельных курганах и могиль-

никах можно отметить иной расовый тип.

Весьма устойчивой была и экономика. Хозяйство обитателей джетыасарских го-

родищ носило комплексный характер, при котором занятие скотоводством и земле-

делием сопровождалось рыболовством и охотой. Джетыасарцы пытались макси-

мально использовать природные ресурсы: паводковые речные разливы — для оро-

шения полей, камышовые заросли — в качестве корма для скота, окружавшие оазис

пески — для выпаса овец и верблюдов, многочисленные озера и речные заводи —

для ловли рыбы. Скотоводство, игравшее преимущественную роль в хозяйстве

джетыасарского населения, характеризовалось сочетанием разных видов скота в ста-

же время, например, в одном жилом помещении можно было найти кости и вер-

блюдов, и домашних свиней. Занятие земледелием, сначала примитивным, позднее

(не ранее IV в. н.э., см. Левина, Галиева, 1993а; они же, 19936) и с применением ис-

кусственного орошения, также имело немалое значение. Обилие зернотерок и

многочисленные находки зерен проса и ячменя подтверждают это занятие. Но зем-

леделие джетыасарцев резко отличалось от такового же у носителей чирикрабатской

культуры соседней Жаныдарьи. У чирикрабатцев разветвленная искусственная ир-

ригационная сеть существовала по крайней мере с начала IV в. до н.э. (см.

Вайнберг, Левина, 1993). У населения джетыасарских городищ преобладали лиман-

но-озерные формы орошения с использованием нерегулярных речных паводков,

небольших систем, не требовавших значительных трудовых затрат (Андрианов,

1969, с 202-207, 227). Множество находок костей и чешуи рыб (сазана, судака, ле-

ща, жереха и др.), рыболовных крючков, даже плетеных сачков, а также обилие

костей самых разнообразных диких животных (кабана, оленя, сайгака, волка, лисы,

зайца, благородного оленя и многих других) в раскопанных помещениях свиде-

тельствуют и о значительной доли рыболовства и охоты в комплексном натуральном

хозяйстве джетыасарцев.

Социальную организацию обитателей джетыасарского оазиса можно попытаться

реставрировать по характеру расселения, внутренней планировке городищ, его жи-

лым секциям. Планировка, "гнездовой" тип расселения укрепленных джетыасар-

ских городищ могут предполагать родо-племенную организацию, а наличие своеоб-

разной типовой жилой планировки и ее бесконечная повторяемость в пространстве

и во времени, особая связь какой-либо жилой секции с определенным глухим

участком оборонительного коридора, полное отсутствие видимой имущественной

дифференциации говорят о прочности патриархально-общинных отношений.

Сложно сказать что-либо определенное о религиозных воззрениях жителей

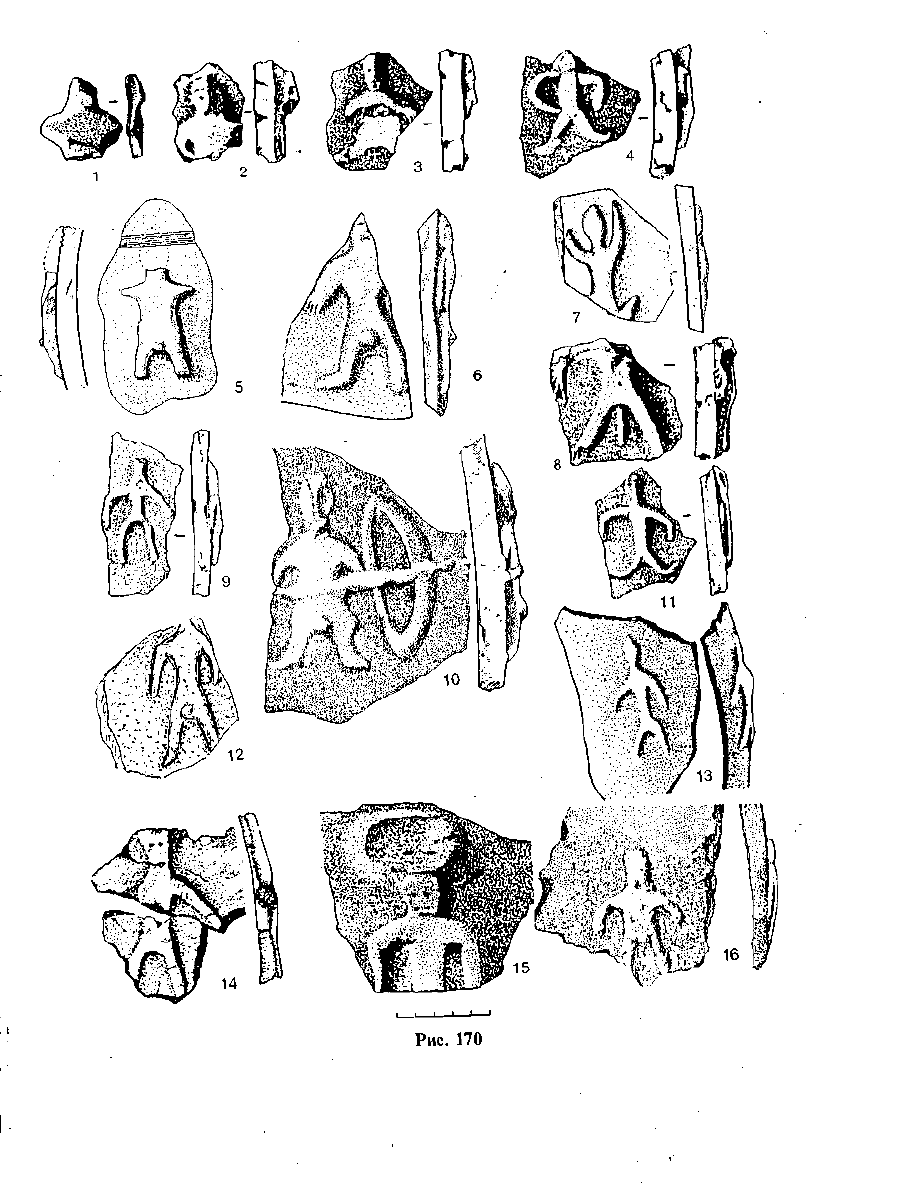

джетыасарских поселений. Распространенные здесь типы антропоморфных изобра-

жений, вероятно, связаны и с фаллическим культом, а статуэтки и рисунки живот-

ных, как и зооморфные изображения, свидетельствуют об архаических воззрениях

джетыасарского населения. Не удалось найти какого-либо культового сооружения,

если не считать вышеописанных кенотафов и огромного кургана №340 могильника

Алтынасар 4п, с его двумя рвами, многочисленными костями животных и костри-

щами.

Огонь, безусловно, был почитаем в джетыасарском обществе. Кострища зафик-

сированы не только в вышеупомянутом кургане №340 и во всех кенотафах, но

практически и во всех специально исследованных окаймлявших курганные насыпи

рвах с восточной стороны перемычки (вместе с костями животных и керамикой,

"тризны"?), а также во рвах, ограничивавших сами некрополи.

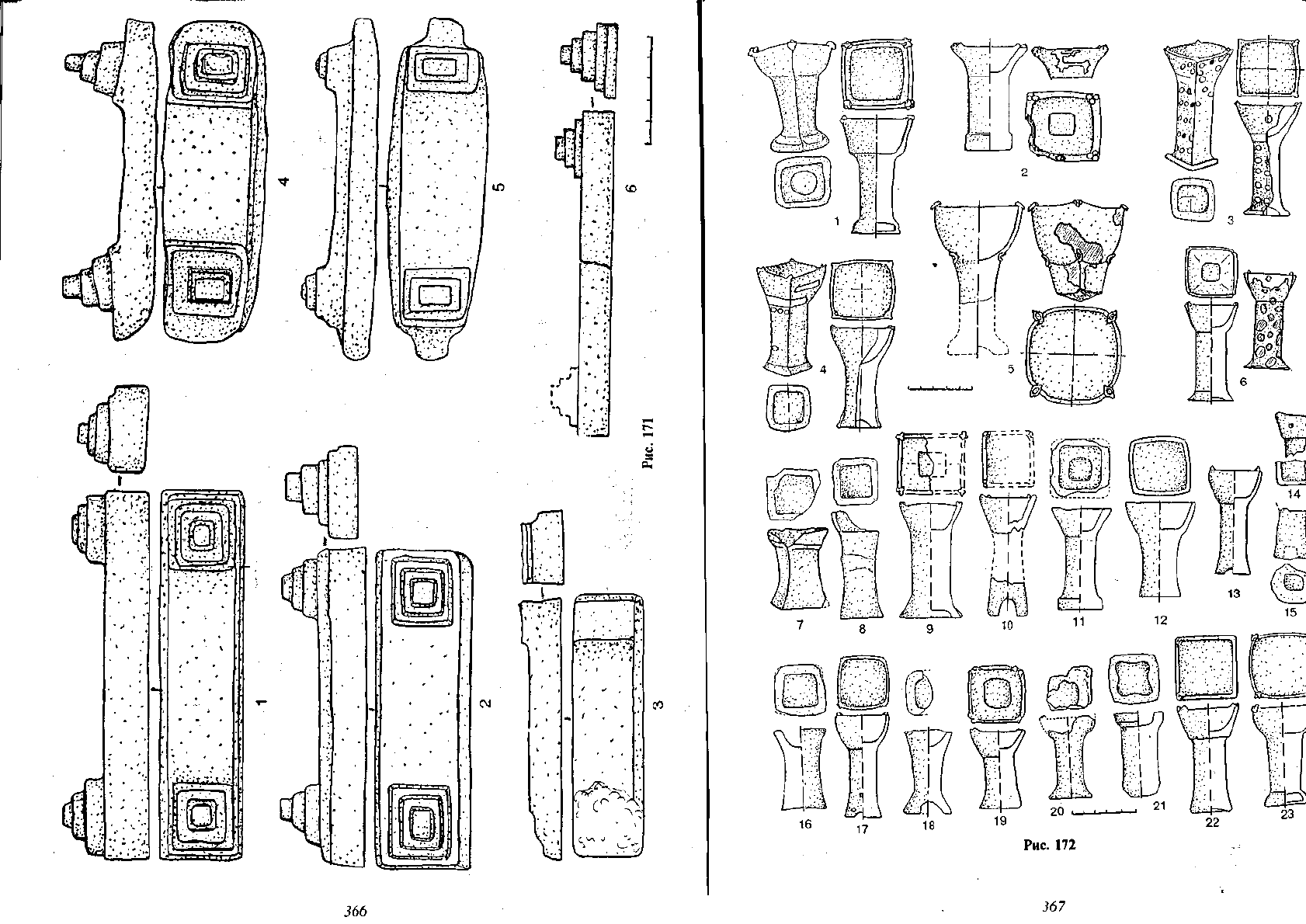

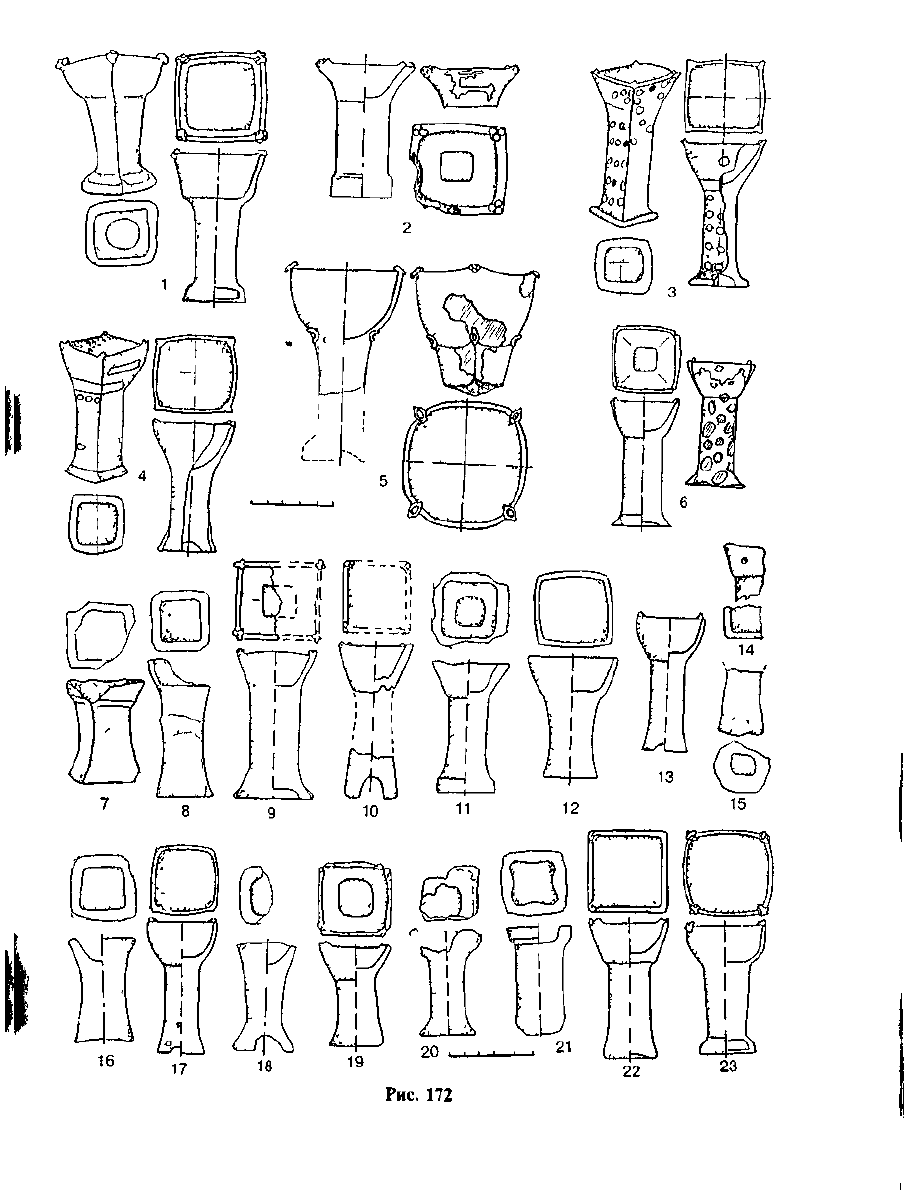

"В раскопанных 102 подкурганных склепах огонь всегда разжигался на полу ка-

меры: или в виде кострища, от которого оставались лишь прокаленные пятна обма-

зок и зола (первый и третий типы склепов), или в виде специально встроенных

центральных напольных очагов, форма которых являлась уменьшенной копией

центрального напольного очага основного помещения жилой секции (второй тип

склепов). В этом же типе склепов нередко находили своеобразные "алтарики", по-

мещенные перед очагом, напротив входа в камеру или вмазанные в переднюю часть

очага (см. выше, гл. III). Возможно, что сами "алтарики" перед очагами в склепах с

их парными пирамидками на концах символизируют нечто, подобное "священным

воротам" киданей, через которые вел переход в хтонический мир (Герасимова, 1989

с 171-173).

Безусловно, с определенными культами связаны не только зооморфные изобра-

обязательно присутствие тазобедренной части барана. В тех редких случаях, когда в

захоронении встречены другие части туши барана или же другие животные, в соста-

ве погребальных инвентарей присутствуют элементы, нехарактерные для джетыа-

сарской культуры (рис. 62). Любопытны случаи захоронения собак, зафиксирован-

ные в джетыасарских могильниках, например в склепе кургана №20 мог. Алтынасар

4а, где скелет собаки лежал перед входом в камеру, или в кургане №93, где в запол-

нении склепа после древнего ограбления отмечены костяки двух собак, в погребе-

нии кургана №250 и др., но особенно захоронения в одном из центральных курга-

нов (№8) некрополя Косасар 3. Здесь в огромной центральной яме было захоронено

около 20 собак (наряду с несколькими другими животными: кошками, лисой, воз-

можно волками). В этой связи небезынтересно отметить особую роль собаки (в том

числе и в связи с заупокойным культом) в жизни древних народов. В материалах со-

седней с джетыасарской вышеупомянутой чирикрабатской культуры отмечаем на-

ходку раскрашенного красными и черными пятнами черепа собаки в яме под кре-

постной стеной городища Бабиш-Мулла I (раскоп №2 Воробьевой), а также захоро-

нение черепа и костяка собаки в центре квадратного культового сооружения Бабиш-

Мулла 6 (раскопки автора, см. Вайнберг, Левина, 1993). Проблемы культа собаки,

связываемого с древними индоевропейскими верованиями, в том числе и древним

хтоническим божеством — Гекатой, рассматривались многими авторами (например,

см. Снесарев, 1969, с. 319 и ел.; Соколова, 1972, с. 151; Литвинский, Седов, 1984,

с. 161-168).

Мы пытались показать и неоднократно подчеркивали не только своеобразие

джетыасарской культуры, но и необычайную устойчивость и особый консерватизм,

проявляемый во всех аспектах культуры: топография и характер ее городищ, строи-

тельные приемы, принципы фортификации, внутренняя жилая застройка, погре-

бальные сооружения и обряды, керамика, основные предметы быта, одежда, даже

характер "модных" украшений, остававшихся неизменными на протяжении тысяче-

летия. Даже типы хозяйства, вероятно, и сама социальная организация общества,

насколько можно судить по остаткам джетыасарской материальной культуры,

практически не изменялись на всем протяжении ее бытования в регионе. Возмож-

но, в силу происхождения, специфики социальной организации джетыасарского

общества, расположения джетыасарских памятников в зоне традиционных мигра-

ционных дорог носители джетыасарской культуры могли особенно культивировать

свой консерватизм и внешний архаизм и в качестве одной из защитных реакций.

Вероятно, именно на фоне подобного единообразия всех черт материальной культу-

ры становятся заметными малейшие отклонения в планировке поселений, форти-

фикации, погребальных сооружениях, керамике и т. п. Такие "чужие" элементы вы-

являлись достаточно четко и при раскопках погребальных памятников, и при изуче-

нии поселений. Именно эти "чужие" элементы, столь хорошо заметные в системе

джетыасарских комплексов, позволяют успешно прослеживать характер, направ-

ленность, степень проявления разных типов и форм контактов. Учитывая местопо-

ложение джетыасарских городищ на перекрестке важных торговых дорог и истори-

ческих путей передвижения скотоводческих племен, можно полагать, что носители

джетыасарской культуры активно участвовали не только в системе обменных отно-

шений того времени. Выше мы попытались показать, что многие категории матери-

альной культуры (как, например, украшения, ткани, предметы туалета и др.) свиде-

тельствуют о стабильных и широчайших торговых связях "джетыасарцев".

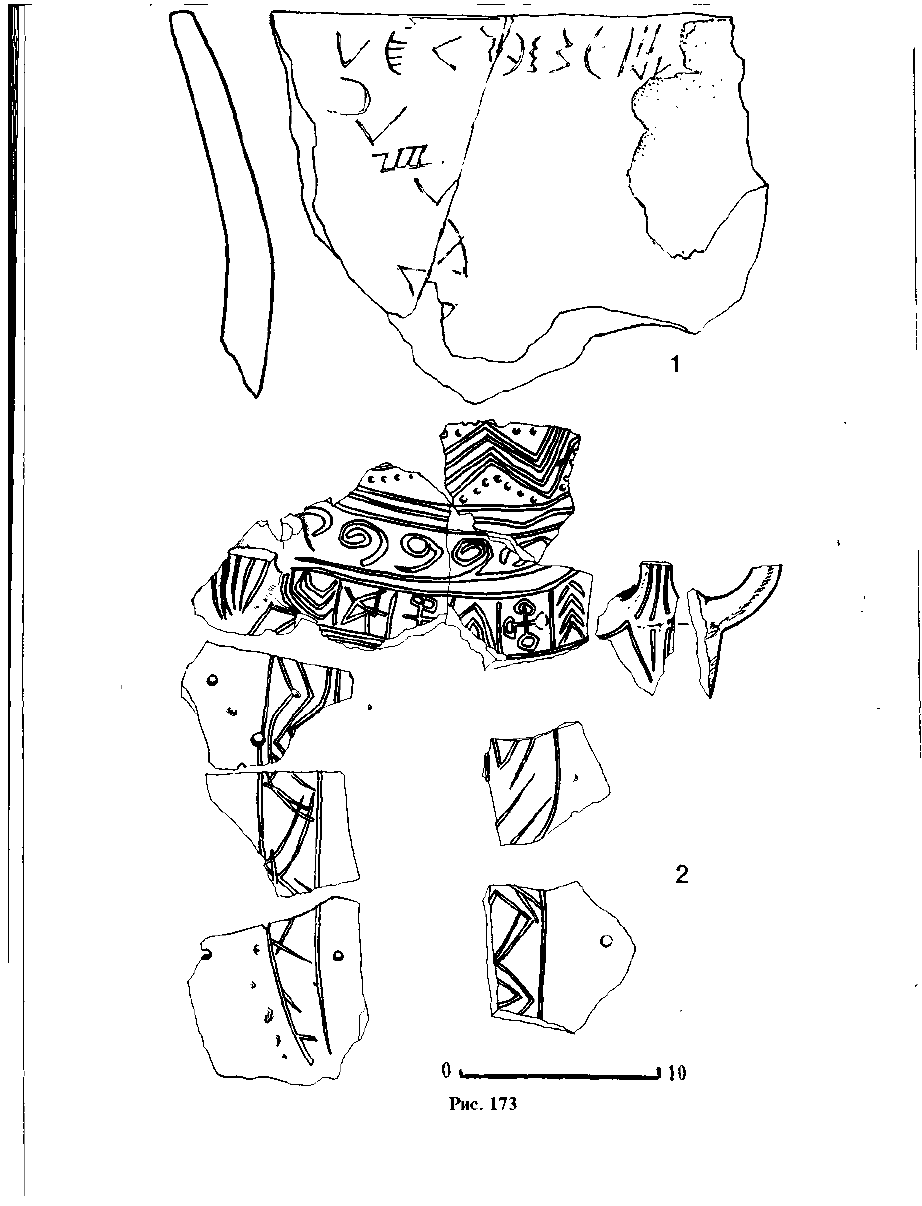

Сохранившиеся во многих захоронениях обрывки богато украшенной одежды,

сшитой из шерсти, хлопка, гладкого и полихромного шелка, кожи, свидетельствуют

о постоянных далеких связях "джетыасарцев" как с Китаем, так и с Сиоией. Визан-

риалах джетыасарской культуры. То же можно сказать и о каменных бусах, ф]

предметах туалета (зеркала) и т.п. Изделия всех ныне известных древних мает

(в том числе и стекольных) от Египта до Китая, от Переднего Востока, Ирана

дии до Центральной Европы и Прибалтики также найдены в джетыасарских

нах. Интерес представляют подлинные иранские резные камни-печати парф;

го и сасанидского времени. При этом керамика, наиболее массовый и выра;

ный предмет материальной культуры, оставалась неизменной. Исследовав

ных аспектов материальной культуры различных регионов Средней Азии и

стана привели нас к убеждению, что именно бытовая керамика является осн

индикатором не только культуры, времени, но и показателем этнической п

лежности. Бытовая (но никогда не парадная) посуда, чаще всего изготовленн;

ной лепкой, никогда не становилась объектом импорта или экспорта, и в i

очередь это относится к культурам с натуральным типом хозяйства и часто с

товодческо-земледельческим уклоном, что характерно для евразийского ст

пояса и соседних лесостепных и полустепных районов. '„Погребальные обрядь

пы погребальных сооружений, являющиеся отражением определенных идеол

ских представлений, могут быть одним из значимых проявлений культуры на

деленных этапах, но не этнической характеристикой. Поэтому появлег

"джетыасарской" территории иной керамики (часто значительного количеств

дов и числа форм их), как правило, вместе с фиксируемыми отличными от д>

сарских деталями погребальных сооружений и инвентарем, позволяет гово

притоке иноэтничного, инокультурного населения и прослеживать связи t

новой "волны". Среди 29 изученных нами некрополей, в двух — основное

курганов (могильники Алтынасар 4м, Косасар 2), в трех — отдельные Kypi

группы их (могильники Алтынасар 4в, 4к, 4т) содержали погребения и эле

материальной культуры, резко отличные от типичных джетыасарских. Анали:

риалов таких погребений показал, что на территорию размещения джетыас

памятников носители иных культур и этносов попадали неоднократно. Так,

V-IV вв. до н.э. можно отнести отдельные погребения с характерным для тянь

ских саков инвентарем (в отдельных курганах могильника Косасар 2).

К последним векам до н.э. относится немало курганов, содержавших мате{

типичные для зауральских гороховской, саргатской культур и соседних с ни

состепных и лесных культур Зауралья и Приуралья, связываемых их исследов

ми с угорскими и угро-самодийскими племенами. Тождественные материа

первую очередь керамика) отмечены в культурных слоях ранних джетыасарск

селений типа Бедаик-асар (в средних строительных горизонтах). Весьма вер

именно с появлением в последние века до н.э. значительных масс зауральско

селения, очевидно принадлежавшего к угро-самодийскому ареалу, можно увя:

распространение определенных зооморфных и антропоморфных изобра>

Джетыасарские бронзовые антропоморфные поделки вплоть до деталей пов"

таковые, в частности, из Гляденова, а многие джетыасарские антропоморфн

рамические налепы, в свою очередь, тождественны зауральским. В значите

степени и бронзовые плоские зооморфные литые подвески напоминают при

ские. Характерная для приуральских изображений медведя поза жертвенно1

вотного является единственной и для таковых на ручках типичных джетыас;

сосудов. Эти упомянутые выше антропоморфные и зооморфные изображен;

полняют другие археологические данные, и в первую очередь находки сосу

могильниках Косасар 2, Алтынасар 4в и на городище Бедаик-асар), тождеств

керамике гороховской и саргатской культур Зауралья.

Почти одновременно с вышеуказанными в джетыасарских комплексах отл

риалах джетыасарской культуры. То же можно сказать и о каменных бусах, фибулах,

предметах туалета (зеркала) и т.п. Изделия всех ныне известных древних мастерских

(в том числе и стекольных) от Египта до Китая, от Переднего Востока, Ирана и Ин-

дии до Центральной Европы и Прибалтики также найдены в джетыасарских курга-

нах. Интерес представляют подлинные иранские резные камни-печати парфянско-

го и сасанидского времени. При этом керамика, наиболее массовый и выразитель-

ный предмет материальной культуры, оставалась неизменной. Исследования раз-

ных аспектов материальной культуры различных регионов Средней Азии и Казах-

стана привели нас к убеждению, что именно бытовая керамика является основным

индикатором не только культуры, времени, но и показателем этнической принад-

лежности. Бытовая (но никогда не парадная) посуда, чаще всего изготовленная руч-

ной лепкой, никогда не становилась объектом импорта или экспорта, и в первую

очередь это относится к культурам с натуральным типом хозяйства и часто со ско-

товодческо-земледельческим уклоном, что характерно для евразийского степного

пояса и соседних лесостепных и полустепных районов. ^Погребальные обряды и ти-

пы погребальных сооружений, являющиеся отражением определенных идеологиче-

ских представлений, могут быть одним из значимых проявлений культуры на опре-

деленных этапах, но не этнической характеристикой. Поэтому появление на

"джетыасарской" территории иной керамики (часто значительного количества сосу-

дов и числа форм их), как правило, вместе с фиксируемыми отличными от джетыа-

сарских деталями погребальных сооружений и инвентарем, позволяет говорить о

притоке иноэтничного, инокультурного населения и прослеживать связи каждой

новой "волны". Среди 29 изученных нами некрополей, в двух — основное число

курганов (могильники Алтынасар 4м, Косасар 2), в трех — отдельные курганы и

группы их (могильники Алтынасар 4в, 4к, 4т) содержали погребения и элементы

материальной культуры, резко отличные от типичных джетыасарских. Анализ мате-

риалов таких погребений показал, что на территорию размещения джетыасарских

памятников носители иных культур и этносов попадали неоднократно. Так, уже к

V-IV вв. до н.э. можно отнести отдельные погребения с характерным для тяньшань-

ских саков инвентарем (в отдельных курганах могильника Косасар 2). - .

К последним векам до н.э. относится немало курганов, содержавших материалы,

1

типичные для зауральских гороховской, саргатской культур и соседних с ними ле-

состепных и лесных культур Зауралья и Приуралья, связываемых их исследователя-

ми с угорскими и угро-самодийскими племенами. Тождественные материалы (в

первую очередь керамика) отмечены в культурных слоях ранних джетыасарских по-

селений типа Бедаик-асар (в средних строительных горизонтах). Весьма вероятно,

именно с появлением в последние века до н.э. значительных масс зауральского на-

селения, очевидно принадлежавшего к угро-самодийскому ареалу, можно увязывать

распространение определенных зооморфных и антропоморфных изображений.

Джетыасарские бронзовые антропоморфные поделки вплоть до деталей повторяют

таковые, в частности, из Гляденова, а многие джетыасарские антропоморфные ке-

рамические налепы, в свою очередь, тождественны зауральским. В значительной

степени и бронзовые плоские зооморфные литые подвески напоминают приураль-

ские. Характерная для приуральских изображений медведя поза жертвенного жи-

вотного является единственной и для таковых на ручках типичных джетыасарских

сосудов. Эти упомянутые выше антропоморфные и зооморфные изображения до-

полняют другие археологические данные, и в первую очередь находки сосудов (в

могильниках Косасар 2, Алтынасар 4в и на городище Бедаик-асар), тождественных

керамике гороховской и саргатской культур Зауралья.

Почти одновременно с вышеуказанными в джетыасарских комплексах отмечаем