Лобанов А.Н. Фотограмметрия

Подождите немного. Документ загружается.

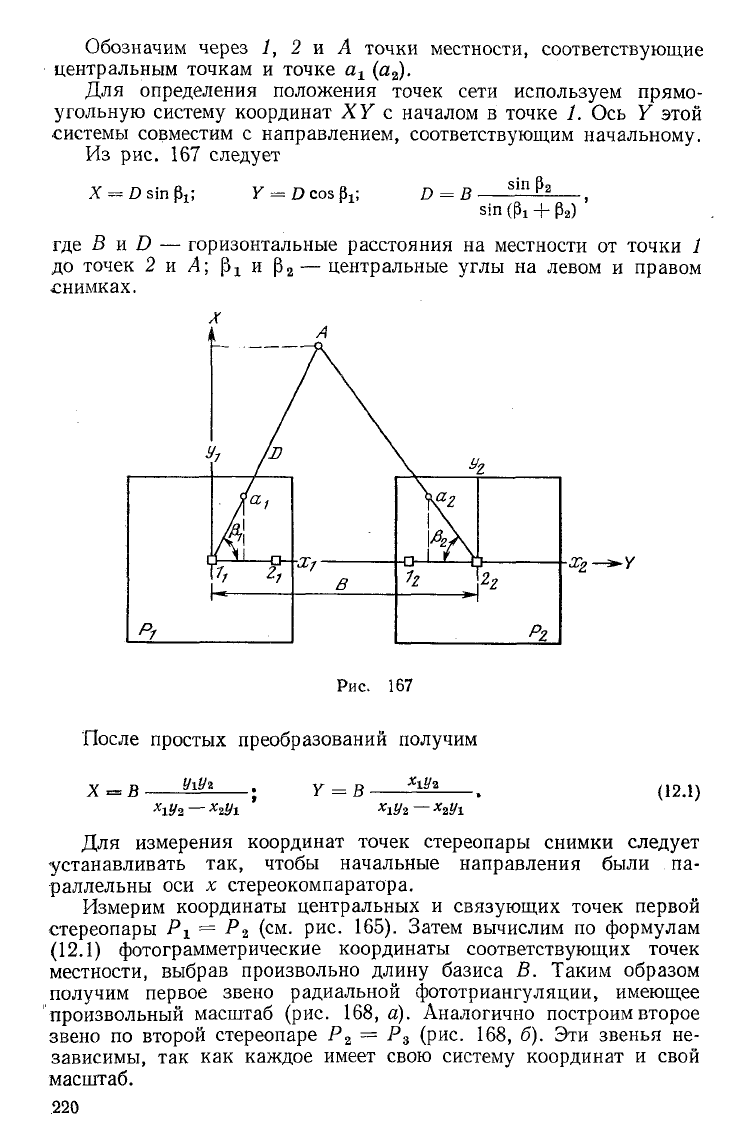

Обозначим через 1, 2 и А точки местности, соответствующие

центральным точкам и точке а

х

(а

2

).

Для определения положения точек сети используем прямо-

угольную систему координат XV с началом в точке 1. Ось V этой

системы совместим с направлением, соответствующим начальному.

Из рис. 167 следует

зт р

2

: О 31П

У = Б соз

5!П ф

г

+ Р

2

)

где В ий — горизонтальные расстояния на местности от точки 1

до точек 2иЛ;Р

1

и|3

2

— центральные углы на левом и правом

снимках.

Рис. 167

После простых преобразований получим

Х-в . V = в ^ . (12.1)

х

х

у

2

— х

2

У]

х

\Уч —

х

гУ\

Для измерения координат точек стереопары снимки следует

устанавливать так, чтобы начальные направления были па-

раллельны оси х стереокомпаратора.

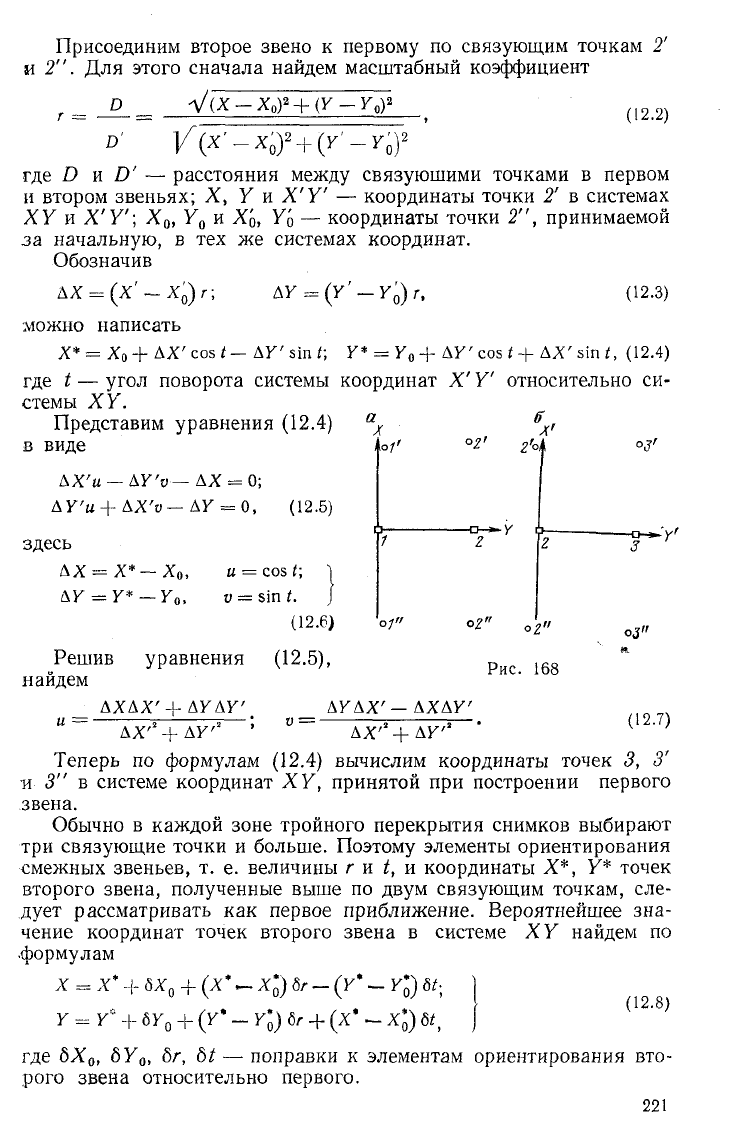

Измерим координаты центральных и связующих точек первой

стереопары Р

г

— Р

2

(см. рис. 165). Затем вычислим по формулам

(12.1) фотограмметрические координаты соответствующих точек

местности, выбрав произвольно длину базиса В. Таким образом

получим первое звено радиальной фототриангуляции, имеющее

произвольный масштаб (рис. 168, а). Аналогично построим второе

звено по второй стереопаре Р

2

= Р

3

(рис. 168, б). Эти звенья не-

зависимы, так как каждое имеет свою систему координат и свой

масштаб.

220

Присоединим второе звено к первому по связующим точкам 2'

и 2". Для этого сначала найдем масштабный коэффициент

Р

О'

л/(Х-Хо)

2

+ (У -уо)

2

(12.2)

У(

х

' -

х

оУ+(

у

'

где О и В' — расстояния между связуюшими точками в первом

и втором звеньях; X, У и Х'У — координаты точки 2' в системах

ХУ и Х'У'\ Х

0

, У

0

и Хо, У о — координаты точки 2", принимаемой

за начальную, в тех же системах координат.

Обозначив

ДХ = (Х'--Х

0

)г; Д У = (У' — У

0

)г, (12.3)

•можно написать

X* = Х

0

+ ДХ' соз I— ДК'зт/; К* = К

0

+ ДК' соз I + ДХ'зт I, (12.4)

где I — угол поворота системы координат X' У относительно си-

стемы ХУ.

Представим уравнения (12.4)

в виде

а

л

ДХ'и —ДК'а— ДХ = 0;

АУи + ДХ'о— ДУ = 0, (12.5)

здесь

АХ — X* — Х

0

, и

А К = У

0

, о

=

=

соз I;

: 51П I.

(12.6)

О 2'

&

Л'

гЧ

о1"

о г"

У

о г"

о з"

Решив

найдем

АХАХ'

уравнения

АУАУ

(12.5),

Рис. 168

АУАХ' — АХАУ

. , . , - (12-7)

ДХ'+ДК' ДХ'+ДК'

Теперь по формулам (12.4) вычислим координаты точек 3, 3'

•и 3" в системе координат ХУ, принятой при построении первого

звена.

Обычно в каждой зоне тройного перекрытия снимков выбирают

три связующие точки и больше. Поэтому элементы ориентирования

смежных звеньев, т. е. величины г и I, и координаты X*, У* точек

второго звена, полученные выше по двум связующим точкам, сле-

дует рассматривать как первое приближение. Вероятнейшее зна-

чение координат точек второго звена в системе ХУ найдем по

•формулам

X = X* + 6Х

0

+ (X* - X*) 8г - (У* - К*) 6(- |

К = У' + 8К

0

+ (К* - У'

0

) 8г + (Х- -

х'

0

)

в*, (

где 8Х

0

, 8У

0

, 8г, 8^ — поправки к элементам ориентирования вто-

рого звена относительно первого.

221

(12.8)

Для определения этих поправок необходимо составить уравне-

ния (12.8) для связующих точек 2, 2' и 2" и решить их по методу

наименьших квадратов.

Аналогично построим третье звено по третьей стереопаре Р

3

-Р

4

и присоединим его к первым двум по связующим точкам 3, 3' и 3".

Продолжив такие построения до конца маршрута, получим

свободную маршрутную сеть, имеющую произвольный масштаб

и единую систему координат, произвольно ориентированную от-

носительно геодезической системы координат.

Рассматривая фототриангуляцию как неизменную систему, ори-

ентируем ее по опорным точкам.

Пусть известны приближенные значения: угла Т, на который

надо повернуть вычисленную фототриангуляционную сеть для

приведения ее в систему геодезических координат, масштабного

коэффициента Р и геодезических координат Х

г0

, У

г0

начала си-

стемы, в которой вычислена фототриангуляционная сеть.

С этими приближенными данными точно находим вычисленные

координаты

Приближенные значения элементов Р и Т можно получить по

двум опорным точкам. Для этого следует применить формулы (12.2)

и (12.7), заменив в них координаты X, У и X', У на Х

г

, У

г

и Х

г

У. Чтобы найти приближенно величины Х

т

д и К

г

о, достаточно

перенести начало координат X и У в опорную точку.

Для определения поправок к приближенным значениям элемен-

тов ориентирования фототриангуляции составим уравнения

где Х

г

а У

г

— геодезические координаты опорной точки.

Уравнения (12.10) решим по методу наименьших квадратов.

Геодезические координаты любой точки сети вычислим по фор-

мулам

Если опорных точек недостаточно для внешнего ориентирования

каждой маршрутной сети, то маршрутные сети сначала объединяют

в блок по связующим точкам, расположенным в зонах поперечного

перекрытия снимков, а затем ориентируют внешне блочную сеть.

Способ решения этих задач не отличается от изложенного в этом

параграфе.

012.9)

+(** - ж - (у* - у;) бт+

х

; - х

г

=

бк

го

+ (К* - У'

0

) 6Я + (X* - х'

0

) 6Т + к; ~ г

г

= V,

(12.10)

Х

г

= X* + 6Х

0

+ (X' - Х*

0

) 6Я - (У* - К;) б Г;

Г

г

= К* + 6К

0

+ (К* - у;) бн + (X* - х;) 8Т.

(12.11)

222

§ 86. Графическая радиальная фототриангуляция

Построение маршрутной сети фототриангуляции графическим

способом начинают с выбора и накалывания на снимках централь-

ных и связующих точек. В качестве центральной точки выбирают

контурную точку, находящуюся в пределах круга с центром в глав-

ной точке снимка и радиусом, равным / : 25. Центральные точки

опознают на смежных снимках. Связующими точками служат также

контурные точки, расположенные в зонах тройного перекрытия

снимков (см. рис. 165). В фотограмметрическую сеть включают

еще опорные точки, необходимые для ориентирования ее относи-

тельно геодезической системы координат. Таких точек должно

быть не меньше двух: одна в начале маршрута и одна в конце.

Обычно с целью контроля используют еще несколько дополни-

тельных опорных точек.

С каждого снимка делают восковку направлений. Для этого

обычную восковку кладут на снимок и перекалывают на нее цен-

тральную и другие точки, выбранные для построения сети. Затем

проводят направления на восковке из центральной точки на дру-

гие.

На прозрачной основе произвольно накалывают точки 1 и 2

(см. рис. 166) обычно так, чтобы расстояние между ними было не-

сколько меньше отрезка 1-2 на первом снимке (см. рис. 167). Эти

точки принимают за плановое положение точек местности, соот-

ветствующих центральным точкам первого и второго снимков.

Первую восковку, полученную по снимку Р

и

кладут на основу,

совмещают ее центральную точку с точкой 1 и ориентируют эту

восковку так, чтобы с базисом 1-2 совместилось соответствующее

начальное направление восковки. Аналогично устанавливают на

основу вторую восковку, составленную по снимку Р

2

. В результате

пересечения соответственных направлений получается плановое

положение точек 1', 2' и 1", 2". Одновременно на основе опреде-

ляется и направление 2-3 на точку, которая соответствует централь-

ной точке третьего снимка. Точки Г и 1" накалывают на ос-

нову.

Положение точки 3 получают при помощи третьей восковки

путем обратной засечки по направлению 2-3 и точкам 2' и 2". Так

как при этом имеется одно избыточное направление, то в общем

случае возникает невязка. В качестве вероятнейшего положения

точки 3 принимается среднее из двух, полученных на направлении

2-3. С этой точкой совмещают центральную точку третьей восковки,

ориентируя ее по направлению 3-2. Тогда на точках 2' и 2" могут

быть треугольники погрешности. Окончательным положением этих

точек служат центры треугольников погрешностей. Их переносят

на основу.

Аналогично получают положение точек 4, 4' и 4" при помощи

четвертой восковки направлений. Эти построения продолжают до

конца маршрута, в результате чего создается свободная маршрут-

ная сеть произвольного масштаба [2, 6, 8].

223

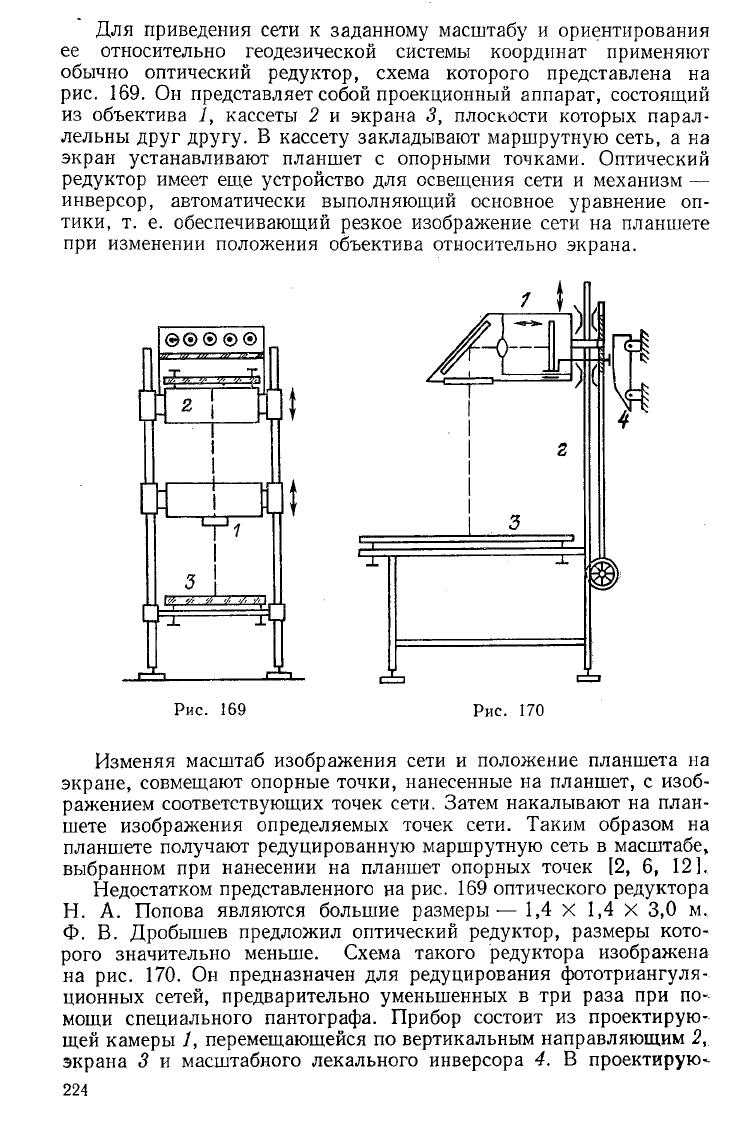

Для приведения сети к заданному масштабу и ориентирования

ее относительно геодезической системы координат применяют

обычно оптический редуктор, схема которого представлена на

рис. 169. Он представляет собой проекционный аппарат, состоящий

из объектива 1, кассеты 2 и экрана 3, плоскости которых парал-

лельны друг другу. В кассету закладывают маршрутную сеть, а на

экран устанавливают планшет с опорными точками. Оптический

редуктор имеет еще устройство для освещения сети и механизм —

инверсор, автоматически выполняющий основное уравнение оп-

тики, т. е. обеспечивающий резкое изображение сети на планшете

при изменении положения объектива относительно экрана.

Изменяя масштаб изображения сети и положение планшета на

экране, совмещают опорные точки, нанесенные на планшет, с изоб-

ражением соответствующих точек сети. Затем накалывают на план-

шете изображения определяемых точек сети. Таким образом на

планшете получают редуцированную маршрутную сеть в масштабе»

выбранном при нанесении на планшет опорных точек [2, 6, 12].

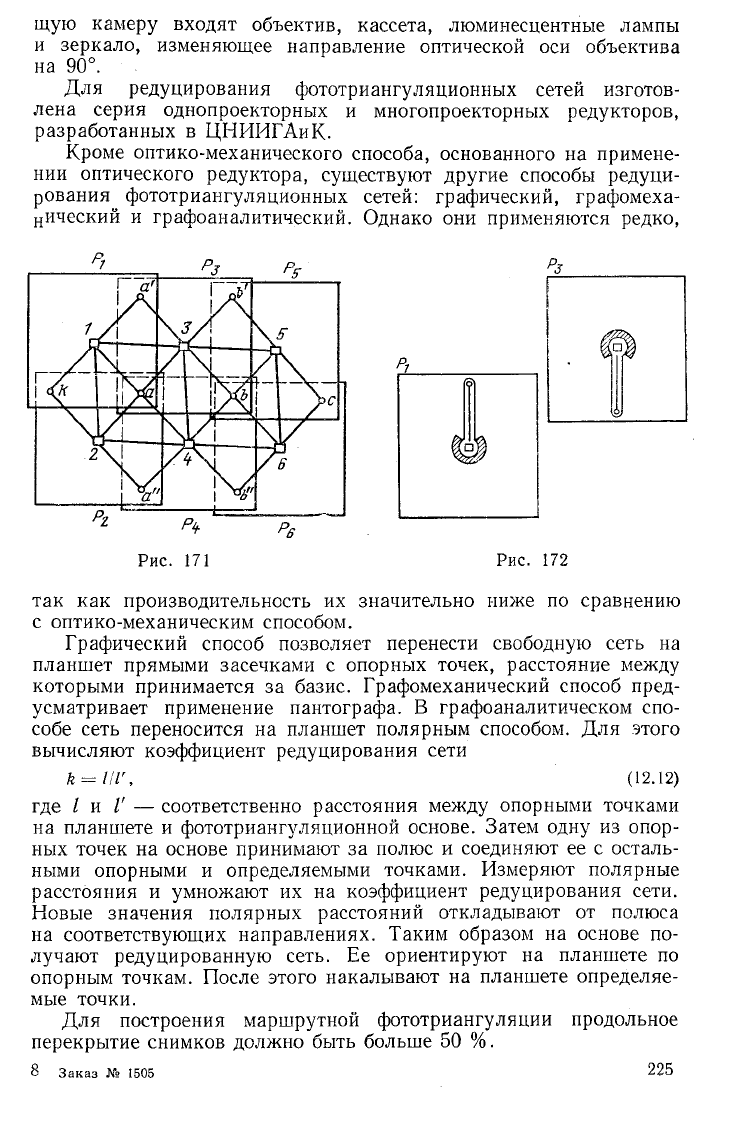

Недостатком представленного на рис. 169 оптического редуктора

Н. А. Попова являются большие размеры — 1,4 X 1,4 X 3,0 м.

Ф. В. Дробышев предложил оптический редуктор, размеры кото-

рого значительно меньше. Схема такого редуктора изображена

на рис. 170. Он предназначен для редуцирования фототриангуля-

ционных сетей, предварительно уменьшенных в три раза при по-

мощи специального пантографа. Прибор состоит из проектирую-

щей камеры 1, перемещающейся по вертикальным направляющим 2,

экрана 3 и масштабного лекального инверсора 4. В проектирукк

224

щую камеру входят объектив, кассета, люминесцентные лампы

и зеркало, изменяющее направление оптической оси объектива

на 90°.

Для редуцирования фототриангуляционных сетей изготов-

лена серия однопроекторных и многопроекторных редукторов,

разработанных в ЦНИИГАиК.

Кроме оптико-механического способа, основанного на примене-

нии оптического редуктора, существуют другие способы редуци-

рования фототриангуляционных сетей: графический, графомеха-

н

ический и графоаналитический. Однако они применяются редко,

так как производительность их значительно ниже по сравнению

с оптико-механическим способом.

Графический способ позволяет перенести свободную сеть на

планшет прямыми засечками с опорных точек, расстояние между

которыми принимается за базис. Графомеханический способ пред-

усматривает применение пантографа. В графоаналитическом спо-

собе сеть переносится на планшет полярным способом. Для этого

вычисляют коэффициент редуцирования сети

к = 111', (12.12)

где I и I' — соответственно расстояния между опорными точками

на планшете и фототриангуляционной основе. Затем одну из опор-

ных точек на основе принимают за полюс и соединяют ее с осталь-

ными опорными и определяемыми точками. Измеряют полярные

расстояния и умножают их на коэффициент редуцирования сети.

Новые значения полярных расстояний откладывают от полюса

на соответствующих направлениях. Таким образом на основе по-

лучают редуцированную сеть. Ее ориентируют на планшете по

опорным точкам. После этого накалывают на планшете определяе-

мые точки.

Для построения маршрутной фототриангуляции продольное

перекрытие снимков должно быть больше 50 %.

8 Заказ № 1505 225

Рис. 171

Рис. 172

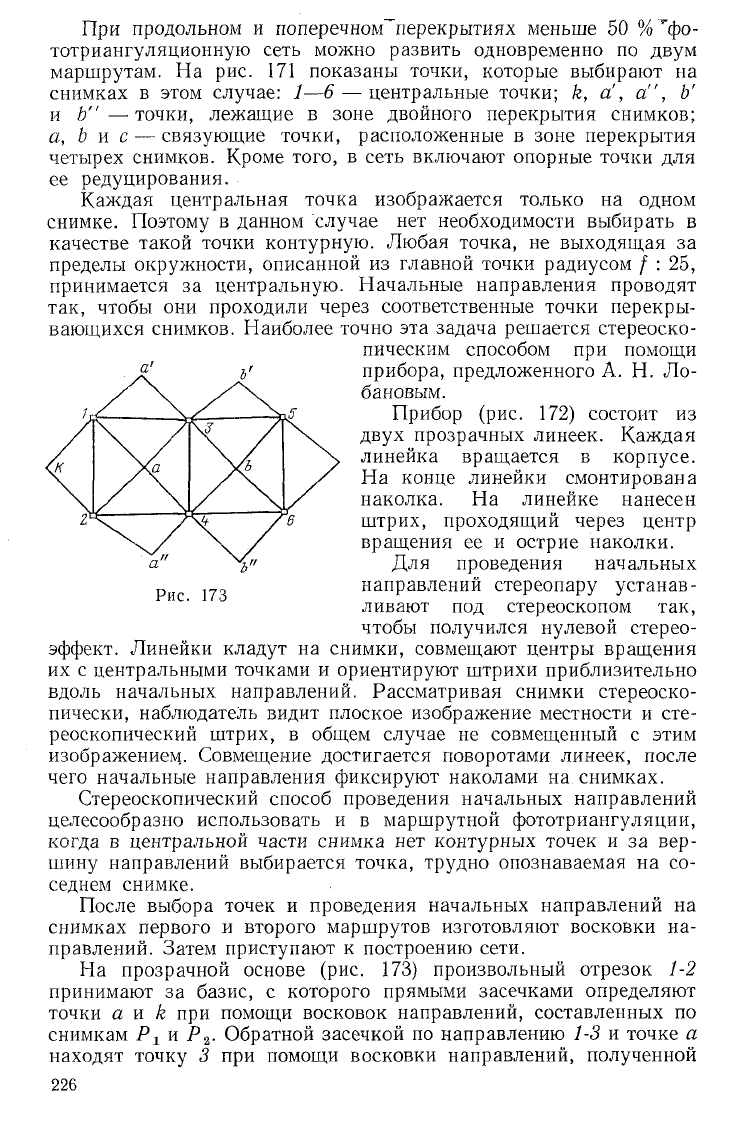

При продольном и поперечном~перекрытиях меньше 50 % ""фо-

тотриангуляционную сеть можно развить одновременно по двум

маршрутам. На рис. 171 показаны точки, которые выбирают на

снимках в этом случае: 1—6 — центральные точки; к, а', а", Ъ'

и Ъ"—точки, лежащие в зоне двойного перекрытия снимков;

а, Ь и с — связующие точки, расположенные в зоне перекрытия

четырех снимков. Кроме того, в сеть включают опорные точки для

ее редуцирования.

Каждая центральная точка изображается только на одном

снимке. Поэтому в данном случае нет необходимости выбирать в

качестве такой точки контурную. Любая точка, не выходящая за

пределы окружности, описанной из главной точки радиусом / : 25,

принимается за центральную. Начальные направления проводят

так, чтобы они проходили через соответственные точки перекры-

вающихся снимков. Наиболее точно эта задача решается стереоско-

пическим способом при помощи

прибора, предложенного А. Н. Ло-

бановым.

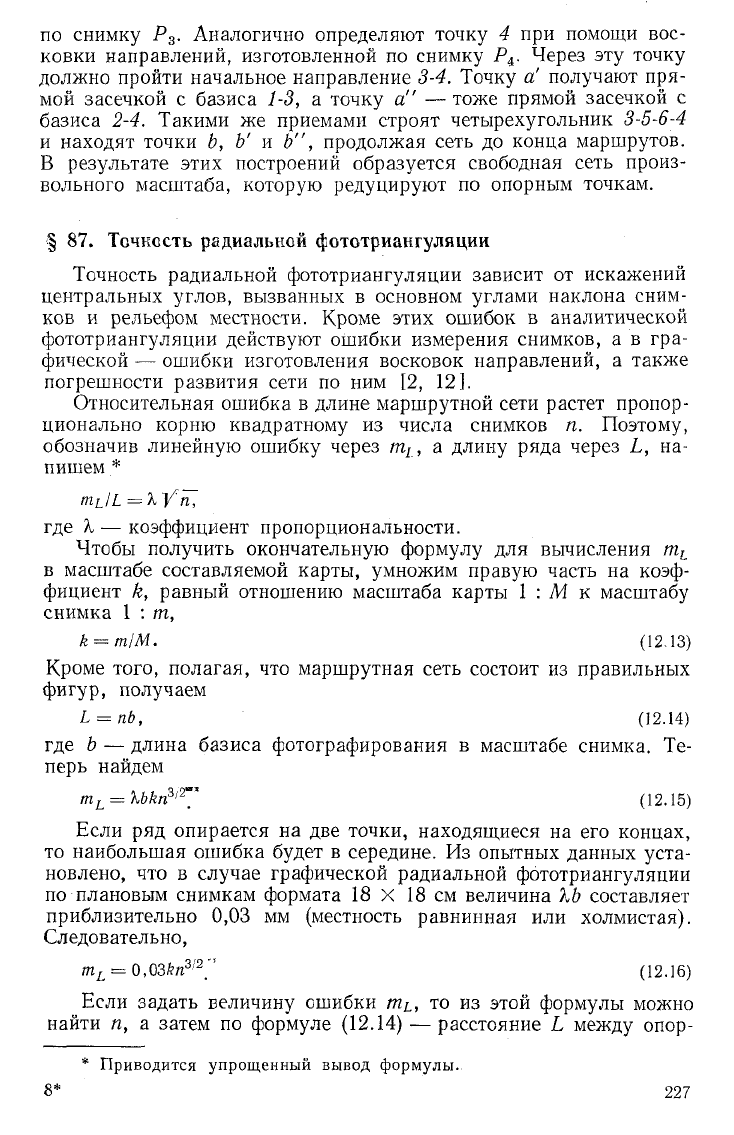

Прибор (рис. 172) состоит из

двух прозрачных линеек. Каждая

линейка вращается в корпусе.

На конце линейки смонтирована

наколка. На линейке нанесен

штрих, проходящий через центр

вращения ее и острие наколки.

Для проведения начальных

направлений стереопару устанав-

ливают под стереоскопом так,

чтобы получился нулевой стерео-

эффект. Линейки кладут на снимки, совмещают центры вращения

их с центральными точками и ориентируют штрихи приблизительно

вдоль начальных направлений. Рассматривая снимки стереоско-

пически, наблюдатель видит плоское изображение местности и сте-

реоскопический штрих, в общем случае не совмещенный с этим

изображением. Совмещение достигается поворотами линеек, после

чего начальные направления фиксируют наколами на снимках.

Стереоскопический способ проведения начальных направлений

целесообразно использовать и в маршрутной фототриангуляции,

когда в центральной части снимка нет контурных точек и за вер-

шину направлений выбирается точка, трудно опознаваемая на со-

седнем снимке.

После выбора точек и проведения начальных направлений на

снимках первого и второго маршрутов изготовляют восковки на-

правлений. Затем приступают к построению сети.

На прозрачной основе (рис. 173) произвольный отрезок 1-2

принимают за базис, с которого прямыми засечками определяют

точки а я к при помощи восковок направлений, составленных по

снимкам Р

х

и Р

2

. Обратной засечкой по направлению 1-3 и точке а

находят точку 3 при помощи восковки направлений, полученной

226

по снимку Р

3

. Аналогично определяют точку 4 при помощи вос-

ковки направлений, изготовленной по снимку Р

4

. Через эту точку

должно пройти начальное направление 3-4. Точку а' получают пря-

мой засечкой с базиса 1-3, а точку а" —тоже прямой засечкой с

базиса 2-4. Такими же приемами строят четырехугольник 3-5-6-4

и находят точки Ь, Ъ' и Ь", продолжая сеть до конца маршрутов.

В результате этих построений образуется свободная сеть произ-

вольного масштаба, которую редуцируют по опорным точкам.

§ 87. Тсчкссть радиальной фототриангуляции

Точность радиальной фототриангуляции зависит от искажений

центральных углов, вызванных в основном углами наклона сним-

ков и рельефом местности. Кроме этих ошибок в аналитической

фототриангуляции действуют ошибки измерения снимков, а в гра-

фической — ошибки изготовления восковок направлений, а также

погрешности развития сети по ним [2, 12].

Относительная ошибка в длине маршрутной сети растет пропор-

ционально корню квадратному из числа снимков п. Поэтому,

обозначив линейную ошибку через т

1

, а длину ряда через Ь, на-

пишем *

т^/1 = X Уп,

где

К

— коэффициент пропорциональности.

Чтобы получить окончательную формулу для вычисления т

1

в масштабе составляемой карты, умножим правую часть на коэф-

фициент к, равный отношению масштаба карты 1 : М к масштабу

снимка 1 :т,

к — т!М. (12.13)

Кроме того, полагая, что маршрутная сеть состоит из правильных

фигур, получаем

Ь = пЬ, (12.14)

где

Ъ

— длина базиса фотографирования в масштабе снимка. Те-

перь найдем

т

1

= %Ькп

3

'

2

7' (12.15)

Если ряд опирается на две точки, находящиеся на его концах,

то наибольшая ошибка будет в середине. Из опытных данных уста-

новлено, что в случае графической радиальной фототриангуляции

по плановым снимкам формата 18 X 18 см величина ХЬ составляет

приблизительно 0,03 мм (местность равнинная или холмистая).

Следовательно,

т

ь

= 0,03/гп

3

'

2

." (12.16)

Если задать величину ошибки т^, то из этой формулы можно

найти п, а затем по формуле (12.14) •— расстояние Ь между опор-

* Приводится упрощенный вывод формулы.

8*

227

ными точками, при котором ошибка фототриангуляции не превзой-

дет заданной величины /П/..

Кроме формулы (12.15) для подсчета ожидаемой точности ра-

диальной фототриангуляции широко применяется формула

т = 0,35(р/р) Ьк |Лг

3

+ 11,3/1 + 35, (12.17)

где т — ожидаемая средняя квадратическая ошибка положения

точки в середине маршрутной сети относительно опорных геодези-

ческих точек, по которым редуцировалась сеть; р, — средняя квад-

ратическая ошибка направления; р = 3438'; Ь—длина базисной

стороны в масштабе снимка; к — отношение знаменателя масштаба

снимка к масштабу редуцирования; п — число базисных сторон

в сети.

По формуле (12.16) рассчитывается ожидаемая ошибка в поло-

жении рабочего центра, а по формуле (12.17) — в положении транс-

формационной точки.

Детальные исследования точности радиальной фототриангуля-

ции выполнены Г. П. Жуковым, Н. П. Кожевниковым и Н. А. Ур-

маевым [2, 8, 12].

Глава 13

КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД СОЗДАНИЯ КАРТ

§ 88. Сущность и основные процессы

комбинированного метода

Комбинированный метод создания карт разработан Н. М. Алек-

сапольским в 1924 г.

Комбинированный метод позволяет получить по снимкам кон-

турную часть карты в виде фотоплана, а рельеф зарисовать на фото-

плане в поле приемами мензульной съемки, а также при помощи

нивелира или тахеометра. В отдельных случаях съемку рельефа

выполняют на фотосхемах или снимках.

Комбинированный метод широко применялся в 1930—1935 гг.

для картографирования равнинных и всхолмленных районов в сред-

них масштабах. Как более производительный, этот метод посте-

пенно вытеснил мензульную съемку, которая до 1924 г. была ос-

новным методом топографической съемки.

После 1935 г. в результате успешного развития стереотопогра-

фической съемки разработаны методы, позволяющие в камераль-

ных условиях производить по снимкам равнинных и всхолмлен-

ных районов съемку не только контуров, но и рельефа. В связи

с этим комбинированный метод стал утрачивать свое первоначаль-

ное значение. В настоящее время он применяется в случае, когда

использование стереотопографической съемки вызывает затрудне-

228

иия, например при картографировании залесенных равнинных райо-

нов в крупных масштабах [2, 6, 12].

Основными процессами комбинированного метода являются: аэро-

фотосъемка, полевые камеральные работы.

§ 89. Требования метода к аэрофотосъемке

Аэрофотосъемку при комбинированном методе создания карт

целесообразно проводить нормальноугольным или узкоугольным

аэрофотоаппаратом. Этот вывод следует из анализа формулы

б г=(к/Н)г,

которую можно представить в таком виде:

6л = (к/т) (гЦ), (13.1)

где б г — смещение точки снимка, вызванное рельефом местности;

Н

— превышение точки местности над начальной горизонтальной

плоскостью; т — знаменатель масштаба снимка; г — радиус-век-

тор, соединяющий точку снимка с главной точкой; / — фокусное

расстояние фотокамеры.

Из формулы (13.1) следует, что смещение б г точки снимка (и

точки фотоплана) меньше, когда фокусное расстояние фотокамеры

больше. Например, при использовании нормальноугольного аэро-

фотоаппарата с фокусным расстоянием 200 мм величина б г будет

в два раза меньше по сравнению с ошибкой, возникающей при при-

менении широкоугольного аэрофотоаппарата с фокусным расстоя-

нием 100 мм. Это позволяет во многих случаях избежать трансфор-

мирования снимков по зонам, а если оно будет необходимым, то

уменьшить число зон.

Масштаб снимков зависит от масштаба составляемой карты и фи-

зико-географических особенностей местности. Обычно он в 2—4

раза мельче масштаба создаваемой карты. Продольное перекрытие

снимков 60 %, поперечное 30 %.

Уменьшение масштаба снимков приводит к сокращению объема

аэрофотосъемочных, геодезических и фотограмметрических работ.

Однако необходимо учитывать, что чрезмерно мелкий масштаб

снимков затрудняет дешифрирование их и может вызвать заметную

нерезкость изображения при трансформировании.

Рекомендуется применять при аэрофотосъемке гиростабилизи-

рующую установку, позволяющую получать снимки с малыми

углами наклона. В этом случае повышается точность радиальной

фототриангуляции и облегчается процесс совмещения точек при

трансформировании снимков.

§ 90. Полевые и камеральные работы

Технологические схемы метода

Полевые работы при комбинированном методе включают пла-

новую привязку снимков, съемку рельефа и дешифрирование.

Плановая привязка снимков служит для определе-

ния планового положения контурных точек, опознанных на сним-

229