Лоуэнталь Дэвид. Прошлое - чужая страна

Подождите немного. Документ загружается.

7

Buchell A. von. Iter Italicum (1587). Цит. по: Mortier. Poetique des ruines. P. 43.

281

«зафиксировали для потомства образцы пороков религиозного прошлого».

1

Руины могли

служить также карой человеку: тот, кто давал волю гневу против врагов, «получал

эмоциональное удовлетворение, созерцая его опустошительные результаты».

2

Коль скоро некогда шикарные дворцы, разрушаясь, превращаются в скромные жилища,

руины в качестве символа низвергнутой тирании предрекают наводящим ужас правителям

такое же заупстение. «Руины дворца способствуют тому, чтобы он приобрел достоинства

хижины», — писал Дидро.

3

Трактакт Вольни (Volney) «Руины» особенно часто цитировали

американцы, для которых разрушающиеся замки Старого Света были символом подавления.

4

Англичане также рассматривали руины как свидетельство павшей тирании, по выражению

Стюарта Пижжо (Stuart Piggott), как «символ разрушения временем древней автократической

власти, ограждающий свободу от порочного давления со стороны монахов и баронов».

5

Увдэйл Прайс восхищался разваливающимися замками и аббатствами не только как

живописными объектами, но и как свидетелями того, что в Британии прежние «обители

тиранов и предрассудков ныне лежат в руинах».

6

Разрушение высветило темпоральное сознание в целом, включая сюда ностальгические и

прочие размышления о переменах, которые несет с собой время. Воображение, писал Гилпин

о грубых монастырских развалинах, «более живо реагирует на виды руин, нежели на улы-

бающиеся виды Обилия и Процветания в пору их величайшего благоденствия».

7

Восхищаясь

«руинами благородного древа», Гилпин чувствовал, что «эти изумительные останки

увядающего величия говорят воображению с таким красноречием, какое не доступно юности:

они хранят в себе память о каждой случившейся буре, каждом ударе молнии или другом

значительном событии, которое сообщает свои величественные идеи ландшафту».

8

Износ и

ветхость говорят нам не только о

1

Lambarde William. Perambulation of Kent (1576). Цит. по: Aston. Dissolution and the sense of the past. P. 247; Aston, ibid.

2

Macaulay. Pleasure of Ruins. P. 1.

3

Diderot. Salons (1767). 3:246 (См.: Дидро Д. Салоны. В 3-х т. М, 1989.); см.: Weins-henker. Diderot's use of the ruin-image.

P. 324, 325.

4

Davidson. Whither the course of Empire? P. 60.

Вольни Константин Франсуа де Шассобёф, граф (Volney) (1757—1820), историк и философ, чьи труды подвели итог

рационализму исторической и политической мысли XVIII в. В студенческие годы Вольни часто посещал салон мадам

Гельвеции, вдовы философа Гельвеция, и был лично знаком с Гольбахом и Бенджаменом Франклином. В наиболее

известной из его работ «Руины, или Размышления о смене империй» (Les Ruines, ou meditations sur les revolutions des

empires) он рассматривает революции как результат нарушения принципов естественного права и религии, равенства и

свободы. Это произведение послужило также источником вдохновения для американского художника Томаса Коула,

написавшего серию из пяти громадных полотен, озаглавленную «Путь империи» (The Course of Empire) (1836), на

которых в аллегорической форме запечатлен прогресс человечества в соответствии с представлениями Вольни. —

Примеч. пер.

5

Stuart Piggott. Ruins in a Landscape. P. 120.

6

Price. Essay on Architecture and Buildings (1794). P. 264.

7

Gilpin. Dialogue upon the Gardens ... at Stow in Buckinghamshire (1748). P. 5.

8

Remarks in Forest Scenery. 1:9.

282

прошлом, но и о прошествии определенного времени, как это обстоит со ступеньками на

лестнице Йельского университета, о чем мы уже упоминали выше, и с патиной от

прикосновений прохожих к барельефам фонтана Хайатта (Hyatt) в Сан-Франциско, жаждущих

унести с собой в отель частицу истории.

1

Прежде всего с упадком и разрушением ассоциируется быстротечность нашей собственной

жизни. Знаки увядания выступают как memento mori, напоминая о неотвратимости смерти.

«Как я сейчас, так будешь ты» — вот одна из тысяч эпитафий, напоминающих читателю о

том, что и он должен умереть. Руины английских монастырей «наводят на мысль о смерти, —

писал Джон Уивер (J. Weever), — и потому ведут нас к горестному раскаянью». Многие,

подобно Уиверу, считали, что эти «скорбные останки» говорят о нашей собственной

грядущей погибели.

2

1

Fleming. Lovable objects challenge the Modern Movement. P. 92.

2

Weever. Ancient Funerall Monuments... (1631). Цит. по: Aston. Dissolution and the sense of the past. P. 247.

284

Под влиянием чумы и голода образы смерти и увядания охватили всю Европу. При очередном

пробуждении «черной смерти» изображения смерти в виде грозящего своим жертвам скелета

было обычным предостережением. Скульптурные изображения на гробницах (transi)

покойных при полных регалиях при том, что внизу лежали их разлагающиеся тела,

символизировали противостояние вечной жизни и земного тления.

1

Такие образы, как

самоуничижение флагеллантов, свидетельствуют о раскаянии покойного, дабы не быть

осужденным на вечное проклятие за земную гордыню и алчность. Во времена особой тревоги

посреди крайностей распутства и набожности надгробия принижали плоть, подчеркивая

контраст отвратительной смерти и прекрасной юности, «после человека — черви, после

червей — зловоние и ужас», как гласит надпись на гробнице кардинала Жана де Лагранжа

(Jean de Lagrange) (ум. 1402).

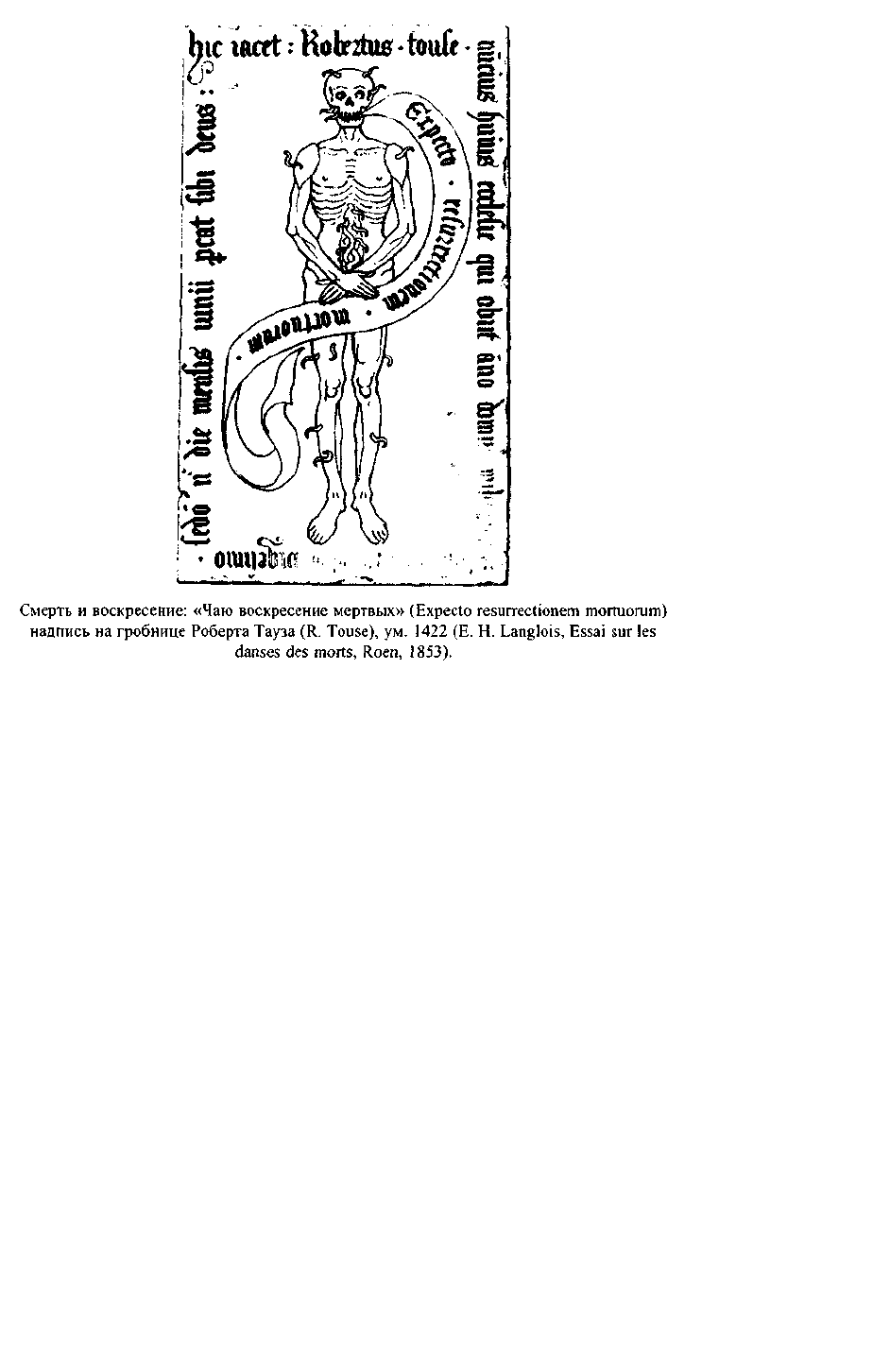

Изображенные на фигуры на надгробиях могли быть покрыты саваном, измождены,

сморщены или нести на себе признаки гниения. Так,

1

Cohen Kathleen. Metamorphosis of a Death Symbol: the Transi Tomb. P. 4—7, 21—28,

47, 48.

285

на фреске в Кампо Санто, Пиза (ок. 1350) три охотника видят собственные тела на разных

стадиях разложения. Мемориал в часовне в кантоне Во (Vaud) изображает Франсуа де ла

Сарра (Francois de la Sana) (ум. 1363) таким, каким он мог бы выглядеть после нескольких лет

тления: в трупе копошатся черви и жабы сидят на глазах и гениталиях. Мышь, змея, червь,

лягушка и жук пожирают подобие Джона Уэйкма-на на его надгробии в аббатстве

Тьюксберри (Tewkesbery). Каждая тварь представляет собой определенный символ: змеи

появляются из спинного мозга, лягушки и жабы символизируют грехи, черви означают

покаяние и муки совести. Однако, как считает Кэтлин Коэн (К. Cohen), к XVI в. большинство

надгробий выражает уже не ужас унижения, а твердую веру. Хорошо известно, что, за

исключением тел святых, все тела должны подвергнуться тлению, прежде чем смогут обрести

бессмертие. Разложение — необходимая прелюдия к воскрешению. Таким образом

изображение трупа Ренё де Шало (Rene de Chalons) (пал в сражении в 1544 г.) после

трехлетнего тления, указующего перстом в небо, держащего сердце в руке, представляет

разлагающееся тело, однако не как пассивную пищу червей, а как активное утверждение

вечной жизни.

1

Удовольствие от вида тленности человека вновь появляется в XIX в., как, например, в

прочувственном методистском гимне:

Ах, прекрасный облик смерти,

Чей вид на земле так хорош!

Не всякое веселое притворство, что дышит,

сравнится с мертвым телом.

2

Очевидная непрочность руин была проявлением их сродства со смертными созданиями.

Созерцая отдельные архитектурные фрагменты, персонаж в романе Энн Рэдклифф (Ann

Radcliffe) находит, что

сравнение между ним самим и деградацией разрушения, которую являют собой эти колонны,... слишком явно и

разительно. «Через несколько лет, — говорит он, — и я стану таким же, как люди на тех реликвиях, что я нынче

разглядываю, и, как и они, могу послужить поводом для размышлений последующего поколения, которое, пусть и

немного погодя, но неверной походкой последует за тем, о ком сейчас размышляет, и также обратится во прах».

3

Другие авторы также подчеркивали скоротечность («все проходит, кроме Господа»), тщету

(«Немного править, немного власти, / солнечный луч зимним днем, / Это все, что есть у

гордых и могущественных /

1

Ibid. Р. 103, 114—119, 171, 177—181; Panofsky. Tomb Sculpture. P. 56—64, 80; Bo-ase. Death in the Middle Ages. P. 102;

Baltrusaitis. Moyen Age fantastique. P. 238—240. Однако Ральф Гизи (Ralph Giesey) (review of Cohen, Speculum, 52 (1977),

637—641) выражает сомнение по поводу того, что transi когда-либо мог символизировать воскрешение.

2

Walsh Jill Paton. Unleaving (New York: Avon, 1977). P. 21. По поводу «прекрасной смерти» в XIX в. см.: Aries. Hour of

Our Death. P. 610—613. см.: Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992. Кн. II, ч. 4, разд. 10.

3

Radcliffe Ann. Romance of the Forest (1791). P. 21, 22.

286

Между колыбелью и могилой»),

1

или краткость человеческой жизни в сравнении с его

деяниями («что мое существование в сравнении с этим крошащимся камнем?»). По

завершении книги «История упадка и разрушения Римской империи» Гиббон нашел утешение

в сознании того, что человеческие «памятники, как и он сам, повержены гибели и непо-

стоянству; и в бескрайних анналах времени его жизнь и труды в равной степени

воспринимаются как мимолетное мгновение».

2

Руины научили Дидро тому, что «все

подвержено уничтожению, все погибает, одно только время длится».

3

Для художников руины

и разрушение также означали мимолетность человеческой жизни и трудов. Большинство

пейзажей Гуарди (Guardi)

4

и изображений покрытых плесенью зданий отражают упадок

Венеции XVIII в.

5

Пиранези и Юбер Робер изображали то, как время и природа жадно

поглощают античные реликвии. Выполненное в классическом стиле надгробие Руссо

предназначено для того, чтобы взгляд принимал его «за фрагмент античного мрамора из

пейзажей Юбера Робера», наводя на мысль о величии давнего прошлого.

6

Обозревая руины

Италии, Томас Коул задумал свое последнее полотно из серии «Путь империи» (Course of

Empire) как изображение опустошения, где «разрушенные храмы, сломанные мосты, фонтаны,

саркофаги отдаются погребальным звоном по былому величию».

7

Такие ассоциации менялись

в зависимости от возраста, глубины упадка и стиля: готические руины воспринимались как

свидетельство «триумфа времени над силой», меланхоличное, но все же не слишком

отталкивающее зрелище, «греческие руины... триумф варварства над вкусом, мрачные и

приводящие в уныние размышления».

8

В XIX в. упадок и разрушение отчасти утратили свою

мрачную ауру. Английские акварели изображают разрушенные аббатства и замки в

прозаических, даже радостных формах. Домашние вышивки украшали в Америке стены

гостиных и спален образами прекрасных дев, созерцающих классические гробницы посреди

ив (печаль) или засохших дубов (быстротечность жизни), часто бывали украшены кораблями

(расставание) на море (слезы). Однако такая иконография отражала по большей части не

печаль недавно

' Dyer. Grongar Hill (1761). Lines 90—93. P. 91.

2

Gibbon. Decline and Fall of Roman Empire, (1787), 3:863. См.: Гиббон Э. История упадка и падения Римской империи. Т.

3. СПб., 1998.

3 Diderot. Salons (1767), 3:228.

4

Речь идет об одном из представителей прославленного семейства Гуарди — отца Джакомо (1678—1716) и трех

братьев —Джованни Антонио (1699—1760), Франческа (1712—1793) и Николо (1715—1786), выдающихся

представителей венецианской школы живописи. Скорее всего, имеется в виду Франческа Гуарди, добившийся наиболее

значительных результатов в жанре veduta (итал., вид), тщательно проработанного, насыщенного деталями живописного

пейзажа или гравюры. — Примеч. пер.

5

Gaunt. Bandits in a Landscape. P. 65.

6

Rosenblum. Transformations. P. 177. Юбер Робер принимал участие в создании гробницы Руссо.

7

Cole to Luman Reed. 18 Sept. 1813 // Noble. Life and Works of Thomas Cole. P. 310. См.: Craven. Thomas Cole and Italy.

8

Kames. Elements of Criticism (1762), 3:313. См.: Charlton. New Images of the Natural in France. P. 98, 99.

287

понесенной утраты. Напротив, такие картины увековечивали дальних и давно умерших

родственников, национальных героев, как Джорджа Вашингтона, или персонажей

романтической литературы, в особенности гетевского Вертера.

1

Знаки быстротечности на

испытавших воздействие времени живых существах или артефактах у Констебля — чувство

близкого разрушения в «Замке Хэдли» (Hadleigh Castle), древние развалины «Стоунхенджа»,

грубость пня, которую в «Скачущей лошади» (Leaping Horse) уравновешивает мягкость

листвы, — все это не на столько memento mori (напоминание о смерти), сколько прославление

жизни во всех ее стадиях.

2

Однако наряду с этим сохранялся и вкус к memento mori. Плющ, обвившийся вокруг разбитого

ажурного окна, просвет неба сквозь провалившуюся крышу банкетного зала, по словам

Майкла Сэдлера (М. Sad-leir), «доставляли меланхолическое удовольствие умам, с

готовностью размышлявшим над скоротечностью человеческой жизни и тщетой его усилий».

Детство, проведенное посреди разваливающихся, заросших кустарником зданий, оставило у

Джеймса Стивенса Керла (J. S. Curl) «острое сознание близости смерти и мертвых».

3

Осознание того обстоятельства, что увядание имеет существенное биологическое значение,

уже в явном виде присутствующее в эпоху Просвещения, в XIX в. становится общим местом.

Бодлер приветствовал старость и смерть как спутников роста, а разложение — как следствие

порождения. Рескин и Моррис настаивали на том, чтобы здания предоставили процессу

старения в его древней красе, а затем позволили им умереть. Драгоценные знаки дряхления

куда более, нежели исторические ассоциации или художественная ценность, разъясняли и

оправдывали растущий культ исторических памятников, провозглашенный Алоизом Риглем

(Alois Riegl) в 1903 г. Их исчезновение было лучшим свидетельством всего цикла

органического существования в целом. Рассматривая всякое человеческое творение как

естественный организм, Ригль приветствовал его быстротечность. Предвещая его неизбежный

конец, старение артефактов примиряет зрителя с- его собственной неизбежной судьбой. А

потому нельзя использовать никаких уловок для продления их жизни или затушевывания

сознания неизбежности упадка.

4

Однако увядание и упадок знаменуют собой не только мимолетность земного, но и

накопление опыта. Подобно тому, как износ и повреждения удостоверяют длительную жизнь

мебели, а выцветший материал заставляет почувствовать, что в исторических зданиях дейст-

вительно жили люди, так что Рассел Бейкер (R. Baker) ощущает «комфорт от подлинного,

вытесанного самой жизнью лица, выглядящего как человек, который совершил обычное

путешествие в жизнь и испытал

1

Muto. A feminist art — the American memorial picture.

2

Kroeber. Romantic Landscape Vision: Constable and Wordsworth. P. 55, 113—115.

3

Sadleir. «All horrid?»: Jane Austen and the Gothic romance. P. 176; Curl. Celebration of Death. P. xxiv.

4

Charlton. New Images of the Natural in France. P. 101—103; Riegl. Moderne Denkmal-kultus; Rasch. Literary decadence:

artistic representation of decay. P. 205—215.

288

там то же, что и большинство из нас».

1

Черты старости соединяют прошлое с настоящим,

подтверждая нам, что жизнь продолжается, даже если за углом нас поджидает смерть.

Полное чувство бытия требует осознания старости и увядания, поскольку все живое отчасти

рождается, а отчасти стремится к гибели. «Жизнь, прошедшая без размышлений о смерти, —

по словам Кер-ла, — это отрицание жизни, поскольку смерть является логичным и не-

избежным концом каждого из нас». Конечно, у кого-то подобных напоминаний может

оказаться больше необходимого. Юноше руины могут казаться прекрасными, замечает

Шатобриан, но старику довольно и его собственных развалин.

2

Неминуемая гибель делает многие вещи более ценными, а напоминание о мимолетности

жизни может сообщить дополнительную ценность тому, что от нее остается. Хороводы

миниатюрных скелетов опоясывали римские пиршественные залы, усиливая наслаждение

пирующих.

3

Предчувствие близящегося упадка Венеции придавало этому городу в глазах

Рескина еще большую красоту.

4

«Коль скоро мы сознаем скоротечность жизни, — заключает

Грегори Сонз (Gregory Sohns), — удовольствия и красота мира приобретают для нас особую

остроту, и тем больше мы ими дорожим».

5

Эфемерное может оказывать на нас глубокое

воздействие. «Старые игрушки созданы для кратковременного использования и кажутся

такими хрупкими, они ассоциируются с преходящей и уязвимой фазой жизни, но они

оказываются куда более волнующими символами, нежели долговременные, серьезные

памятники», — пишет Кевин Линч (Kevin Lynch).

6

Мы любим вещи еще и потому, что знаем:

они погибнут.

Все прекрасное, ради чего мы живем,

Согласно законам времени и пространства увянет.

Но, единственная причина, по которой

Я к ним привязан, — это то, что они умрут.

7

Предвещая погибель, знаки старости повышают значимость жизни. Некоторые утверждают,

что и наши величайшие творения также должны стареть и погибать вместе с нами, нежели

существовать в бесплодном бессмертии. «Попытка удержать век, сохраняя его реликты до

нынешнего дня, подобна попытке продлить жизнь умирающего при помощи различных

стимуляторов», — выражает свой протест Глория в романе Ф. Скота Фитцджеральда против

излишне старательно отреставрированного дома Ли. «Нет красоты без пикантности, и нет

пикантности без ощущения того, что она уходит, люди, имена, книги, дома —

1

Baker. Ageless idols // ШТ. 21 Apr. 1978. P. 16.

2

Curl. Celebration of Death. P. 1; Chateaubriand to John Fraser Frisell. 20 Dec. 1828. Цит. по: Mortier. Poetique des ruines. P.

191.

3

Curl. Celebration of Death. P. 2.

4

Clegg. Ruskin and Venice. P. 53.

5

Sohns Gregory. Letter // N. Y. Times. 28 July 1978.

6

Lynch. What Time Is This Place? P. 44.

7

Cory. Mimnermus in church, lonica. P. 6.

10 Д. Лоуэнталь 289

обречены на тлен — смертные».

1

Рубцы времени и знаки жизни. Как это ощущает Жан

Моррис, именно «бесконечные царапины, удары, шрамы и уклоны, частью — уловки

искусства, частью — отметины судьбы, придают столь благородную жизненность» коням

Сан-Марко. Если поместить их в музей, чтобы уберечь от коррозии, это закроет для них

«медленное и величавое движение к старости и пыли, являющееся привилегией всего

живого».

2

Следы времени на творениях человека или природы могут знаменовать собой не только

смерть, но и бессмертие. Байрон называет плющ «венком вечности», — фронтон бастиона

«Плюща гирляндой двадца-

1

Fitzgerald. The Beautiful and the Damned. P. 140.

2

Morris Jan. Horses of San Marco // Sunday Telegraph. 1 Sept. 1979. P. 76—83, quotation on P. 83.

290

тивековой / Как вечности венком полузакрыты».

1

Тяжеловесные здания в романском стиле Г.

Г. Ричардсона (Н. Н. Richardson) придали американским городам конца XIX в. необходимую

основательность, стабильность и безопасность; казалось, они «вырастали из корней, глубоко

укорененных в почву», их громоздкие формы выглядели так, как будто они «стояли за и

выступали из вечности».

2

За пределами индивидуальной перспективы, старение и смерть глубоко связаны с

коллективным бессмертием. «Мы всего лишь последние обладатели сходных тел, что и те,

которыми обладали наши предшественники, а также те, которыми будут обладать люди после

нас, — пишет Стефан Спендер (S. Spender), — мимолетные органы восприимчивости к тому,

что остается от всего человеческого существования в целом».

3

Еще более короткий

жизненный срок, нежели наш, заставляет нашу собственную жизнь казаться почти

бесконечной. «Разве это не прекрасно, видеть как вновь приходит осень?» — спрашивает

букашка в басне. «Я все воспринимаю по-другому, — отвечает ей другая. — Мой вид

однолетний». С человеческих позиций, все «эти бесчисленные маленькие жизни проходят,

пока наша собственная все еще длится... Осеннее зрелище засыпающей жизни, ежегодная

трагедия природы, — как сказал об этом У. Г. Хад-сон (W. Н. Hudson), — умножает наши

годы и делает их столь долгими, что это практически похоже на бессмертие».

4

Увядание означает также возможность общения с окружением. «Радость дружеского общения

требует близости, износа, привычки и накопления воспоминаний, — как отмечает Хью

(Hough), — дружба с домом взращивается зрелостью и ветхостью».

5

Знаки возраста освящают

длительность наших связей с привычными вещами.

Вслед за вкусом к зрелищу упадка и увядания последовала тяга к его многочисленным

эвокациям. Без них привлекательность разрушения обедняется, а его живописности не достает

притягательности. Облик старости все еще имеет своих сторонников, однако те, кому более по

вкусу все новое или воссозданное считают тягу к патине и «привлекательному упадку»

нездоровым влечением. Разрушение вызывает отвращение, причем не только потому, что

возраст делает вещи менее полезными, но потому что оно напоминает о нашей собственной

старости. Это отвращение отражает страх перед дряхлостью и смертью, которые ужасают нас

больше не как напоминания о прошлом, сколько как предвестники будущего. Однако старость

и смерть — процесс естественный и действительно неизбежный. Все окружающие нас вещи,

1

Byron. Childe Harold's Pilgrimage // Canto IV. 99, lines 888—889. P. 240. См.: Байрон Дж. Н. Г. Паломничество Чайльд

Гарольда / Пер. В. Левика.

2

Go-wans. Images of American Living. P. 352. См.: Hitchcock. Architecture of Н. Н. Richardson. P. 164—166, for the Cheney

building.

Ричардсон Генри Гобсон (1838—1886), американский архитектор, инициатор Романского возрождения в Соединенных

Штатах и ведущая фигура в возникновении современного американского стиля архитектуры. — Примеч. пер.

3

Spender Stephen. Love-Hate Relations. P. 192.

4

Hudson W. H. Nature in Downland. P. 180. См.: idem, Afoot in England. P. 76.

5

Hough. Soundings at Sea Level. P. 98.

291

как природные, так и рукотворные, в большей или меньшей степени ветшают от времени и

подвержены неминуемой гибели. То обстоятельство, что нам удается отыскать некоторые

достоинства в признаках старости, а не только лишь в безукоризненной юности, повышает

ценность остатка наших дней.

Какого рода реликвии придают прошлому наибольшую живость? Те, которые так же чисты и

светлы, исполнены блеска юности, как и тогда, когда они были новыми, утверждают одни.

Для других же следы употребления и времени имеют первостепенное значение для обеспече-

ния живой преемственности. Свежеизготовленное или подновленное прошлое или же

прошлое, несущее на себе неопровержимые следы времени и использования — отвечают

разным потребностям и ведут к различным последствиям.

Примером подобного различия является контраст между неоклассическими и романтическими

эвокациями античности в конце XVIII в. Реликты классической древности, как подчеркивает

Розенблюм, с одной стороны, стимулировали попытки поставить былую славу на службу

современному прогрессу, а, с другой стороны, способствовали ретроспективной ностальгии

по безвозвратно утраченному прошлому. Достоинства античности для неоклассицистов

заключались в ее заразительных жизненности и простодушии, на которых основывается

зрелость новых архитектурных и социальных форм. Для романтиков же главные достоинства

античности заключаются в гипнотической силе ее останков, наводящих на мысль о

быстротечности земного и грядущем упадке.

Попытка отстраниться от разрушения и руин вела к тому, что античность сторонники

активной позиции использовали в новых программах. Попытка же подчеркнуть значимость

разрушения и руин вела к меланхолическим размышлениям по поводу достижений, которые

никогда не удастся ни повторить, ни оспорить. Те, кому нравилось светлое, новое прошлое,

считали, что они смогут вдохнуть в него новую жизнь в пределах собственной эпохи. Те, кого

больше привлекало разрушенное и увядающее прошлое, полагали, что такое прошлое не-

повторимо. И если покрытые мхом и плесенью реликвии отсылали нас к такому прошлому,

которое находится вне пределов досягаемости, новые творения, черпавшие вдохновение в

древности, возрождали древние идеалы и формы к жизни вновь.

1

Обе эти точки зрения определяют конфликтующие, однако сосуществующие вместе позиции

по поводу облика старости. Прошлое можно рассматривать и как прототип нашей

собственной эпохи, или же, напротив, как эру, которую эрозия и наслоение ее собственных

останков сделали совершенно отличной от нашей. Выбор точки зрения влияет не только на то,

что мы предпочитаем вспоминать или сохранять, но и на то, как мы отличаем прошлое от

настоящего. Это различие и будет предметом нашего рассмотрения в следующей главе.

1

Rosenblum. Transformations. Ch. 3. Aspects of neoclassic architecture.

Часть II ПОЗНАВАЯ ПРОШЛОЕ

Глава 5 КАК МЫ ПОЗНАЕМ ПРОШЛОЕ

Поэзия истории заключается в том якобы сверхъестественном факте, что когда-то по этой земле, по этому знакомому

нам кусочку суши, ходили другие мужчины и женщины, столь же реальные, как и мы сегодня, размышляли о своем, уп-

равлялись со своими страстями, но теперь всех их уже больше нет. Одно поколение за другим, они ушли столь же

безвозвратно, как и мы сами вскоре испаримся, подобно призракам в пении петухов.

Дж. М. Тревельян. Автобиография историка'

Говоря о прошлом, мы лжем с каждым вздохом. Вильям Максвелл. Пока, до завтра

2

Знание прошлого бесчисленными способами влияет на наше благосостояние. В предыдущих

главах мы рассмотрели спектр этих потребностей. Данная глава посвящена исследованию тех

путей, на которых мы обретаем представление о прошлом как непременное условие удов-

летворения этих потребностей.

Как можно что-либо знать о прошлом? Каким образом мы обретаем эти важнейшие основы?

Простой ответ таков: мы помним события, читаем или слышим истории и хроники, а также

живем в окружении реликтов предшествующих времен. Прошлое окружает нас и наполняет

собою. Каждое событие, каждое заявление, каждое действие удерживает в себе некое

остаточное содержание от прежних времен. Все наши нынешние познания основываются на

прошлых восприятиях и действиях. Мы узнаем человека, дерево, завтрак, потому что уже

видели их прежде, понимаем задание потому, что раньше делали нечто подобное. И само

прошедшее также является неотъемлемой частью нашего опыта. По замечанию А. А.

Мендилоу, «в каждый отдельный момент времени мы представляем собой сумму всех

моментов в целом, мы — продукт всего нашего опыта в целом».

3

Целые века традиций лежат

в основании каждого мгновения восприятия или творчества, пронизывая собой не только

артефакты и культуру, но и каждую клетку нашего тела.

4

Большую часть подобного остаточного содержания мы не сознаем, относя его к длящемуся

настоящему. Для того, чтобы увидеть его укорененность в прошлом требуется сознательное

усилие. «Я должен быть современным, ведь я живу сейчас, — размышляет персонаж

Роберсона

1

Trevelyan G. M. Autobiography of an historian. 1949. P. 13

2

Maxwell William. So long. См.: You Tomorrow. 1980. P. 29.

3

Mendilow A. A. Time and the Novel. P. 223. См. также: Р. 230.

4

Bergson H. Creative evolution. P. 20. См.: Бергсон А. Творческая эволюция. М., 1914. См. также: Shils. Tradition. P. 34—

38, 169, 170.

295

Дэвиса, — но, как и все остальные,... я живу в путанице эпох, часть моих идей принадлежат

этому дню, часть — далекому прошлому, а некоторые — тем временам, которые, похоже,

имеют большее отношение к мои родителям, чем ко мне самому».

1

Подобное смешение

времен обычно остается незамеченным. Считается само собой разумеющимся, что именно

такова нормальная природа настоящего. Грани прошлого, присутствуя в наших жестах и

словах, правилах и артефактах, становятся для нас «прошлым» лишь тогда, когда мы знаем их

таковыми.

2

Некоторые ученые полагают, что понимание прошлого как отличной от настоящего

темпоральной области является характерной чертой западной мысли.

3

Но отдельные

представления о прошлом в одинаковой мере присущи всем людям, за исключением, разве

что, младенцев, маразматиков и слабоумных. По крайней мере, мы помним то, что только что

говорили, в состоянии восстановить то, что было вчера, и ощущаем органический процесс

роста и взросления, расцвета и упадка, рассмотренный нами в главе 4. Более полное знание

прошлого предполагает знакомство с процессами скрытыми и завершенными, воспоминанием

того, что сказано и сделано, повествованиями о людях и событиях — обычного содержания

памяти и истории.

По замечанию Гилберта Хайета (G. Highet), «прошлое не умирает, оно существует