Ляшенко Г.М. Загрязнение почв и растений свинцом в придорожных агроценозах чернозема обыкновенного приазовской зоны ростовской области

Подождите немного. Документ загружается.

4.2. Динамика накопления свинца в растениях ярового ячменя при

почвенном загрязнении

В связи с обсуждением способности растений нормально

функционировать при высокой насыщенности тканей химическими

элементами важное значение приобретают сведения о формах и местах

нахождения этих элементов. Попавшие в корень ионы металлов занимают

свободное пространство, адсорбируясь на его стенках и оставаясь в растворе.

Чтобы участвовать в метаболизме корней, им надо преодолеть плазмалемму.

Преодоление клеточных мембран требуется и для достижения ионами

ксилемы: обойти преграду – поясок Каспари - они могут только путем

перехода из апопласта в симпласт. Однако этот путь преодолевается с

трудом, поскольку на мембранах локализован механизм избирательного

поглощения ионов (механизм защиты растения), который ограничивает

проникновение в клетку балластных и избыточных ионов. Если все-таки в

клетках корня ионов окажется сверх допустимого лимита, то включается еще

один механизм защиты, который переводит излишек в вакуоли (Либберт Э.,

1976).

Из этого можно заключить, что уже в корнях ионы металлов ожидает

неодинаковая судьба: часть из них задерживается в свободном пространстве

или переправляется в вакуоли, другая часть используется в процессах

метаболизма, третья – с ксилемным соком поднимается в надземные органы.

При передвижении по ксилеме металлы могут адсорбционно

поглощаться ее стенками, а также закомплексовываться присутствующими в

клеточном соке органическими соединениями. Проходя преимущественно

транзитом путь по ксилеме, ионы попадают в листья, прежде всего в

апопласт. Для того чтобы проникнуть в клетки листа, в которых совершается

основная синтетическая деятельность растения, ионам вновь требуется

81

преодолеть клеточную мембрану. По аналогии с корнями здесь действует

механизм избирательного поглощения. Основная его функция – обеспечение

нормального содержания ионов в цитоплазме, т. е. она связана с защитой

жизненно важных органов и процессов. При поступлении ТМ в лист их

избыток может аккумулироваться в различных структурах листа и клетки:

проводящей ткани, апопласте, вакуолях.

Как известно, элементы из почвы поглощаются преимущественно в

виде ионов. Однако в растительной ткани эта форма уже не доминирует.

Металлы в ионной форме, по-видимому, в заметном количестве - могут

встречаться в ксилеме, апопласте и вакуолях, тогда как в цитоплазме они

входят в основном в состав органических соединений.

В начальный период загрязнения среды ТМ благодаря буферным

свойствам почвы, приводящим к инактивации токсикантов, растения

практически не будут испытывать неблагоприятного воздействия. Однако

защитные возможности почвы небезграничны. При повышении уровня

загрязнения инактивация токсикантов становится неполной, и поток вредных

ионов атакует корни. Часть ионов растение способно перевести в менее

активное состояние еще до проникновения их в корни: хелатировать с

помощью корневых выделений и адсорбировать на внешней поверхности

корней. И все же большое количество токсикантов поступает в корень. В

этом случае в действие вступают механизмы защиты, о которых шла речь

выше. Конечный результат их деятельности – специфическое распределение

ТМ по органам растения, в чем проявляется стремление организма как можно

полнее обезопасить последующую генерацию от присутствия нежелательных

ионов.

Специфичность распределения ТМ заключается в том, что по степени

насыщенности ими тканей основные органы растений располагаются в ряд:

корни>листья>семена>(плоды). Это показано в опытах с различными

культурами: со злаками (Ильин, Степанова, 1979), бобовыми (Austenfeld,

82

1979), виноградом (Mohr, 1980). Содержание ТМ в тканях корня и семян в

условиях сильно загрязненной среды может различаться в 500-600 раз, что

свидетельствует о больших защитных возможностях подземного органа.

Защитные возможности корней весьма велики, но и они имеют предел;

при очень высоком количестве токсиканта в среде его поток в надземные

органы усиливается. Вначале это отмечается в листьях, потом и в зерне.

Заторможенное поступление токсикантов в семена (плоды) свидетельствует о

наличии в растениях механизма («фильтра», по Г.Мору (Mohr, 1980)), особо

тщательно охраняющего репродуктивный орган.

Согласно современным представлениям, существуют механизмы

защиты растений от действия тяжелых металлов, в том числе свинца.

Установлено, что часть подвижных форм металлов под действием корневых

выделений переходит в менее активное состояние. Некоторое количество

адсорбируется на внешней поверхности корней. Поглощенный корнями

свинец задерживается в свободном клеточном пространстве или

используется в процессах метаболизма. Только часть катионов свинца с

ксилемным током транспортируется в надземные органы (Покровская С.Ф.,

1986).

Как показал модельный опыт, при выращивании сортов ярового ячменя

на загрязненном фоне происходило различное накопление ТМ в органах

растений.

Следует отметить, что корни и солома по сравнению с зерном,

содержали большее количество металла на всех вариантах опыта (табл. 12).

Так сорт Одесский 100 при дозе Pb 100 накопил: в корнях 19,0, соломе 11,66

и зерне 1,9 мг/кг свинца. Причем с нарастанием вносимой дозы поллютанта

различия в его концентрации в стеблях и листьях по сравнению с

содержанием в зерне уменьшаются. Вероятно, при нарастании концентрации

происходит нарушение в работе физиологических барьеров и прорыв

токсикантов в органы запасания ассимилянтов, что при нормальных

83

условиях не происходит, так как предполагается, что у растений наиболее

устойчив состав генеративных органов, как ответственных за

воспроизведение потомства.

При определении распределения свинца в растениях ячменя, при

почвенном загрязнении установлено, что за первый год сорт Прерия при

дозах Pb 100 - 300 содержал в корнях, соломе и зерне наименьшее, а

Задонский 8 наибольшее количество свинца.

Например, сорт Прерия при Pb 100 в зерне содержал 1,7 мг/кг, соломе

10,45 мг/кг, корнях 17,1 мг/кг, а Задонский 8 1,95, 12,0, 19,3 мг/кг свинца

соответственно. Это можно объяснить тем, что сорт Прерия является более

продуктивным (см. табл. 17), соответственно при большей урожайности

основной и побочной продукции накопление свинца ниже (r=-0,807…0,834).

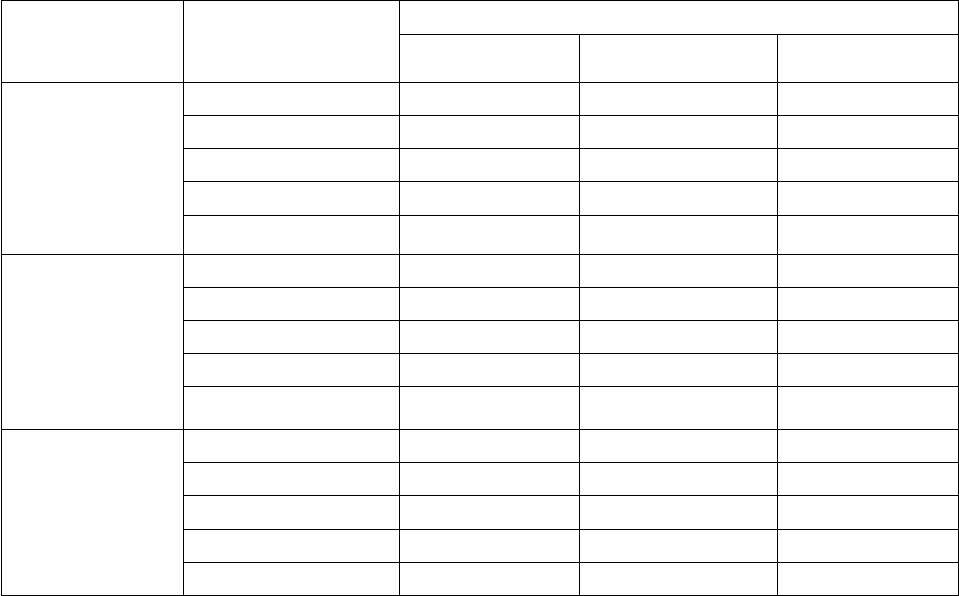

Таблица 12 - Распределение свинца в растениях ячменя при почвенном

загрязнении за 1-й год (действие)

Сорт

Доза свинца,

мг/кг почвы

Содержание Pb, мг/кг сухого вещества

Зерно Солома Корни

Одесский 100

100 1,90 11,66 19,00

200 3,99 26,28 42,50

300 5,95 36,00 76,90

500 10,6 51,65 98,74

контроль

0,33 0,85 2,63

Прерия

100 1,70 10,45 17,10

200 3,60 23,15 38,50

300 5,31 32,50 68,65

500 10,67 51,90 99,20

контроль

0,31 0,83 2,59

Задонский 8

100 1,95 12,00 19,30

200 4,15 26,90 42,97

300 6,00 36,85 77,20

500 10,73 52,30 98,33

контроль 0,35 0,87 2,67

84

С увеличением загрязнения до Pb 500 различия между сортами

нивелировались, разница составила около 0,5 % в первый год исследований и

1,4% после второго года исследований. Из чего следует, что растения при

данной дозе загрязнении не смогли сдержать прорыв токсикантов на

прежнем уровне. Наши исследования показали, что корни ячменя являются

главным органом накопления свинца, но, зная о существовании элементно-

статических барьеров на границах корень-стебель, стебель-зерно, которые

препятствуют накоплению ТМ в плодах, мы определяли высоту барьера на

каждом этапе загрязнения. Высота барьера (отношение содержания свинца в

стеблях к содержанию в зернах) сортов ячменя при дозе Pb 100, 200

постепенно возрастает с 6,15 до 6,5. При дозе Pb 300, 500 она снижается на

6,0 и 20,2% соответственно.

При установлении последействия загрязнения свинцом (2-й год) на

всех вариантах опыта происходило постепенное снижение количества

поллютанта в растениях (табл. 13).

Высота барьера сохранила прежние тенденции, но на 2,5% снизила

свои показатели относительно первого года выращивания при дозе

загрязнения Pb 100-300 а, при дозе Pb 500 увеличила их на 1,2%. Это можно

объяснить закреплением токсиканта (Pb) в почве, что привело к

уменьшению его содержания в почвенном растворе и далее в растениях.

Общая тенденция в накоплении свинца в органах растений сохранилась,

однако увеличились различия между сортами. Так при загрязнении Pb 100

сорт Задонский 8 содержал свинца в соломе на 20,9% больше чем сорт

Прерия, а Одесский 100 на 13,8% соответствующе. По накоплению в зерне

различия составили 15,6 и 13,1 % соответственно.

Зная распределение свинца по органам ячменя (табл. 12, 13),

урожайность (табл. 15, 16), найдем вынос свинца с поля с зерном, соломой,

остаток в почве с корнями и в среднем по всем показателям (приложение 8,

85

9, 10, 11), накопление свинца в биологической массе растений (приложение

12).

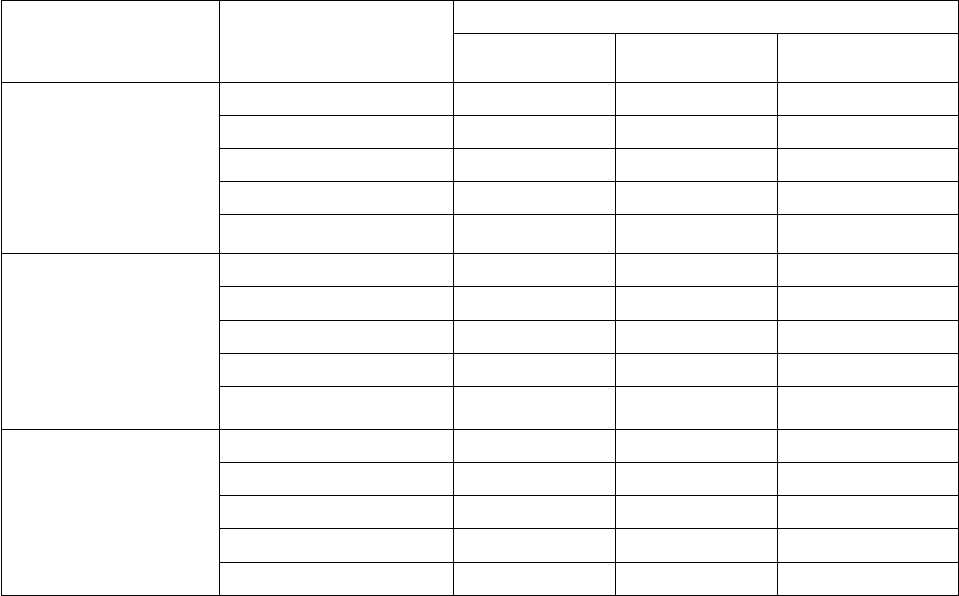

Таблица 13 - Распределение свинца в растениях ячменя при почвенном

загрязнении за 2-й год (последействие)

Сорт

Доза свинца,

мг/кг почвы

Содержание Pb, мг/кг сухого вещества

Зерно Солома Корни

Одесский 100

100 1,81 10,20 17,90

200 3,83 24,97 40,89

300 5,80 33,40 73,20

500 9,80 49,00 96,59

контроль

0,31 0,83 2,59

Прерия

100 1,60 8,96 15,80

200 3,43 21,92 37,00

300 5,10 30,00 65,50

500 10,00 49,10 97,00

контроль

0,30 0,80 2,60

Задонский 8

100 1,85 10,83 18,15

200 3,98 25,57 41,70

300 5,90 34,80 74,10

500 10,19 49,70 96,20

контроль 0,33 0,83 2,63

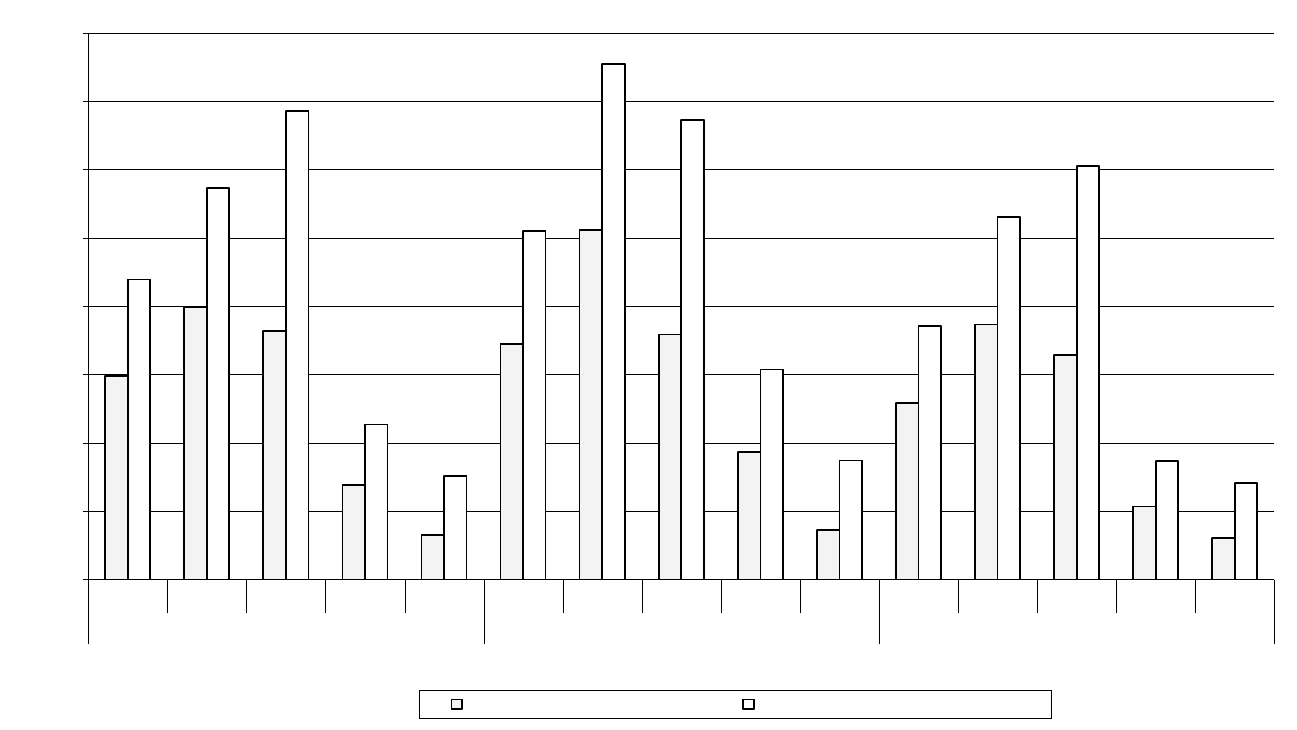

На рисунках 14, 15 отображен общий вынос свинца с зерном и соломой

и остаток в почве с корнями за 1-й и 2-й год исследований, на рисунке 16

данные показатели представлены в среднем за 2 года. Доля свинца в

надземной массе и корнях от общего накопления (по средним показателям)

представлена на рисунке 17, а в среднем по сортам ячменя рисунок 18.

Наибольший вынос свинца с зерном отмечен во 2-й год исследования.

В среднем по сортам максимальный вынос Pb у сорта Прерия по всем дозам

загрязнения, кроме Pb 300 мг/кг почвы (у сорта Одесский 100), что связано

86

Рис.14. Общий вынос и остаток свинца с корнями, 1 год исследований, г/га

87

Рис.15. Общий вынос и остаток свинца с корнями, 2 год исследований, г/га

29,8

39,9

36,3

13,8

6,5

34,4

51,1

35,8

18,6

7,2

25,8

37,3

32,8

10,7

6,1

43,9

57,3

68,5

22,7

15,1

51

75,4

67,2

30,7

17,4

37,1

53

60,5

17,3

14,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

100 200 300 500 0 100 200 300 500 0 100 200 300 500 0

Одесский 100 Прерия Задонский 8

Доза внесенного свинца, мг/кг почвы

Количество свинца, г/га

Общий вынос свинца,г/га Остаток в почве с корнями, г/га

Рис. 16. Общий вынос и остаток свинца в почве в среднем за 2 года, г/га

88

Рис. 17. Доля свинца в надземной массе от общего накопления в биологической массе растений ячменя

при почвенном загрязнении, %

89

Рис. 18. Доля свинца в надземной массе от общего накопления в среднем по 3 сортам растений ячменя при

почвенном загрязнении, %

90