Марков А.П., Бирженюк Г.М. Основы социокультурного проектирования. Учебное пособие

Подождите немного. Документ загружается.

технологическим приемом и принципом, который подчиняет

различные виды и формы социально-культурной деятельности

решению конкретных проблем, носителями которых может

выступать личность, социальная группа или категория населения,

регион, учреждения и институты сферы культуры, досуга,

образования и т.д.

Для анализа ситуации не обязательно проводить

социологические исследования — необходимую для разработки

программы информацию можно получить другими способами.

Основными методами анализа ситуации являются: контент-анализ

материалов периодической печати (проблемных статей), анализ

социально-демографической структуры территории, а также деловые

игры, в процессе которых выявляются характерные и наиболее

значимые для данной территории проблемы.

Субъектами анализа ситуации выступают: работники

учреждений культуры, образования, досуга, спорта и

соответствующих управленческих структур; эксперты

(проектировщики); представители общественности.

Характеристика социокультурной ситуации производится в

зависимости от характера будущей программы. Это может быть

характеристика всей среды (всего пространства жизнедеятельности

человека, группы, общества) или одного из ее полей (и

соответствующих “модусов жизнедеятельности”), т.е.

характеристика ситуации в сфере сохранения историко-культурного

наследия, в сфере художественной культуры, образования и т.д.

В процессе анализа социокультурной ситуации необходимо

решить несколько задач:

— проанализировать специфику и потенциалы

социокультурной среды конкретной территории;

— выявить меру освоения среды человеком (включая

содержание его активности по освоению ценностей, норм, способов

жизнедеятельности);

— охарактеризовать проблемы, типичные для всех

составляющих среды и образа жизни (причем, проблемы как

социально-культурные, так и личностные, которые обнаруживаются

в каждой составляющей социокультурной среды и образа жизни):

проблемы освоения предметов и ценностей художественной

культуры, организации худ. жизни, художественного развития

личности; сохранения, освоения и востребованности историко-

культурной среды обитания; проблемы общения и поддержания

оптимального взаимодействия с другими людьми; проблемы

духовного самочувствия и самоопределения человека, утраты или

поиска смысла человеческой жизни; проблемы неоптимального

141

состояния природной среды, обусловленные деформированной

системой ценностей и соответствующими отношениями человека к

природе; проблемы общественно-политической жизни — в смысле

возможностей и форм участия в политической жизни или их

отсутствия, уровня политической культуры; проблемы

профориентации, профессионального самоопределения и

самореализации человека в профессии, адаптации к

профессиональной субкультуре; проблемы физического и

психического состояния человека, включая его отношение к

собственному здоровью, меру освоения и развития физических и

психических способностей.

При этом необходимо учитывать следующее: с позиции

проектирования в ситуации выделяются те элементы, которые могут

быть изменены в рамках проекта, а сам проект адресуется прежде

всего носителю проблем. Как правило, в определенных

составляющих социокультурной среда обитания человека и образа

его жизни преобладают или социально-культурные, или личностные

проблемы. В частности, первые характерны для художественная

жизни, культурно-исторического наследия, экологической и

политической среды обитания. Личностные проблемы типичны для

социально-психологической, духовно-нравственной и

профессиональной среды обитания, а также для всех составляющих

образа жизни.

Решение этих задач предполагает наличие системы сбора,

обработки и анализа информации о социально-политической,

экономической и культурно-досуговой жизни региона. Исходные

данные позволяют: а) накопить информацию о проблемах

регионального характера; б) сформулировать на этой основе задачи,

которые предстоит решить в рамках культурной политики; в)

выделить информацию, необходимую для решения проблем.

Полученную на данном этапе информацию целесообразно

формировать по следующим разделам:

1. Социальные и культурные особенности и проблемы

региона, например, динамика развития региона (снижение,

стабильность или рост численности населения), тяжелое положение

и культурная изоляция стариков, инвалидов, женщин, различие в

доходах разных социальных групп, преобладание женского или

мужского населения, большое количество сел, не имеющих

стационарных учреждений культуры, доступность культурных

учреждений и ценностей и др.

2. Характеристика региона как совокупности

институциональных условий социокультурного развития личности

и социальных групп, т.е. выявление возможностей

142

государственных институтов и общественных формирований

(учреждений народного образования, спорта, здравоохранения,

туризма, ВООПиК, ВООП и др.) с целью последующей

кооперации материальных и человеческих ресурсов, координации

культурно-досуговых программ с программами в области

эстетического воспитания, образования, спорта, отдыха, экологии,

создания межведомственных программ по наиболее актуальным

для данного региона проблемам. Эту информацию можно

получить по итогам инвентаризации всего фонда пустующих

помещений, залов, действующих учреждений культуры, искусства

и составления карты материально-технической базы культуры

региона (социально-культурная инфраструктура).

3. Творческий потенциал региона (квалификация

специалистов в сфере культуры и смежных сферах деятельности в

политике, педагогике, спорте, здравоохранении и др.), т.е.

примерный состав специалистов, способных организованно и

содержательно осуществить ту или иную программу.

4. Характеристика различных социальных и социально-

демографических групп региона, выделенных по критерию

сходства или различия их экономического, культурного,

политического положения, социальных ролей, интересов,

ценностей, признаваемых этими группами как престижные,

значимые (мода в самом широком смысле слова, референтные

личности в культуре, политике, искусстве и т.д.); выявление

ведущей проблемы и нереализованной потребности у каждой

социальной группы. На основе этой информации составляется

социально-демографический паспорт региона, где учитывается

состав населения, проблемы и потребности приоритетных

социальных групп.

Информация, накопленная в ходе первого этапа, находит

выражение в двух основных документах: а) паспорте

социокультурного развития территории; б) матрице анализа

социокультурной жизни региона.

Эти два документа являются базовыми для разработки

концепции региональной культурной политики. Существует

довольно тесная взаимосвязь между «Паспортом...» и «Матрицей...».

Суть ее определяется тем, что матрица анализа социокультурной

жизни региона позволяет выявить реальные проблемы населения в

целом и отдельных групп. При этом проблемы могут порой

выходить за рамки традиционного понимания культуры. В то же

время данная матрица дает возможность наметить те приоритеты

культурной политики, которые объективно способны разрешить

выделенные проблемы региона и отдельных социальных групп.

143

В свою очередь, паспорт социокультурного развития

территории концентрирует объективную информацию как о наличии

инфраструктуры культуры в регионе, так и о использовании

материальной базы, кадрах, общественных движениях, т.е. о тех

ресурсах, которые могли бы быть задействованы для решения

проблем региона.

По результатам анализа ситуации составляется “проблемное

поле”, которое, по возможности, должно включить весь перечень

проблем, характерных для региона, социальной общности, группы,

категории населения.

Проблемы и ресурсы определяют приоритетные сферы

социально-культурного проектирования и характер программ.

Например, проблемы, связанные с недостаточным уровнем

информированности населения в сфере политической жизни при

наличии соответствующих информационных ресурсов позволяют

выйти на проект, в результате которого вырастет уровень

осведомленности населения — политический клуб-кафе. В качестве

ресурса в данном случае можно рассматривать наличие филиалов

партий и их готовность участвовать в реализации проекта, преследуя

при этом свои задачи — расширение социальной базы поддержки.

Проблемы трудоустройства можно решить путем реализации

проектов, связанных с возрождением и развитием народных ремесел

и промыслов (безусловно, если имеется соответствующий потенциал

— традиции, кадры, материально-техническая база).

Проблему низких темпов развития частного

предпринимательства (вызванная, в т.ч., неинформированностью

потенциальных инвесторов о возможных зонах вложения средств)

можно решить путем организации на ТВ шоу-программы —

аукциона идей с привлечением авторов, экспертов и т.д.

Второй этап — нормативно-прогнозный. Он предполагает

предвидение, вероятностные суждения о состоянии ситуации в

будущем, о перспективах ее развития как при условии сохранения

имеющихся тенденций и стихийного развития соответствующих

процессов, так и в том случае, если они будут изменены в желаемом

направлении в результате управленческого решения или реализации

того или иного социально-культурного проекта.

Методика прогнозирования во многом совпадает с этапами

проектирования. Она предполагает определение объекта прогноза,

выявление тенденций и проблем его развития, анализ факторов,

определяющих как негативные, так и позитивные тенденции его

изменения, создание модели объекта путем определения системы

показателей и параметров, отражающих его структуру, проекцию

модели в будущее с учетом объективных и субъективных факторов.

144

Так, например, выявленный в процессе анализа ситуации факт

ликвидации большинства подростковых клубов из-за отсутствия

средств на их содержание, перехода занимаемых ими помещений к

различным коммерческим структурам, может стать источником

прогноза о резком увеличении детской безнадзорности,

преступности, а спустя 5-7 лет и преступности взрослой.

Наблюдаемый факт превышения числа разводов над количеством

браков дает основания для прогноза о росте в будущем числа

неполных семей, снижении рождаемости, т.е. формировании

неблагополучного социального фона в регионе. В свою очередь, на

данном этапе можно спрогнозировать и позитивные изменения в

социокультурной ситуации. Например, если реализовать программу

психологической поддержки пожилых людей, можно снизить число

суицидных попыток, весьма частых у этой категории. Прогноз

позволяет в режиме "мысленного эксперимента" предусмотреть

определенные риски или нежелательные последствия, которые

может повлечь внедрение тех или иных программ. Например, в

некоторых регионах Южного Урала реализация программ

"Национальный культурный центр" привела к обострению

межнациональных отношений, поскольку эти центры по мысли

создателей должны были объединить различные этнические группы.

Прогнозный анализ возможных последствий этого проекта, в ходе

которого был бы учтен факт многовековой неприязни этих этносов

по отношению друг к другу, позволил бы своевременно отказаться

от реализации дорогостоящего проекта, не только не решившего

прежних проблем, но и обусловившего возникновение новых.

Третий этап — концептуальный. Его суть заключается в

том, что на основе анализа проблем, характеризующих ситуацию,

определяются приоритетные направления развития культуры,

соответствующие сферы социально-культурного проектирования и

формулируются перспективные цели, связанные с решением

основного круга проблем.

Данный этап целиком осуществляется на базе результатов

информационно-аналитического этапа. Сердцевину концепции

культурного развития территории составляют приоритетные

направления социокультурной деятельности, которые фокусируют

внутри себя как бы два вектора ориентации:

а) проблемы регионального характера в сфере искусства,

истории, политики, экологии и т.д., являющиеся общими для

различных социальных групп (кризис доверия местным властям,

ухудшение экологической обстановки, межнациональные

конфликты и др.), жизненные проблемы и потребности

определенной социальной группы пли категории населения

145

(пожилых людей, лиц, проживающих в общежитии, лиц некоренной

национальности и т.д.); а также проблемы данной территории, не

имеющие непосредственного отношения к культуре (большой

процент мигрантов, двуязычие и др.).

б) различные формы деятельности по выявлению, углублению,

возрождению историко-культурной самобытности территории.

При определении приоритетов культурного развития можно

использовать смысловую связь составляющих социокультурной

среды обитания и соответствующих структурных элементов образа

жизни — и те и другие элементы ситуации находят выражение (и

продолжение) в соответствующих видах культурной деятельности

человека, социальной группы, общества. Следовательно, проблемы

художественной среды обитания выводят на приоритет развития

художественной культуры, проблемы исторической среды —

исторической культуры, проблемная социально-психологическая

среда делает актуальным развитие социально-психологической

культуры и т.д. (см. схему ситуации). Иными словами, проблемы

неоптимальной среды существования человека (той или иной ее

составляющей), кроме объективных обстоятельств (удаленность от

центра, отсутствие условий для получения качественного

образования и т.д.) — это и проблемы низкого культурного развития

личности, социальной группы, общества в целом.

Таким образом, приоритетное направление социально-

культурного развития это одновременно:

– способ решения проблем определенной социальных

категорий и групп населения, а также территории в целом (а,

следовательно, путь блокирования возможного источника

социальной напряженности);

– потенциальная сфера культурной деятельности населения,

– условие выявления и развития историко-культурной

самобытности территории.

Оно выступает как своеобразное пересечение в сфере

культурной политики интересов государства и различных

социальных групп.

Опыт разработки авторами региональных программ

социокультурного развития различного уровня показал, что

наиболее продуктивен путь последовательного осмысления

информации, которая в итоге ложится в основу концепции. Работа с

информацией в этой связи предполагает: а) выделение проблем

социальных групп, слоев и территории в целом; б) определение

причин (глобальных и региональных, объективных и субъективных

и т.д.), обусловивших возникновение этих проблем, а также

препятствующих их разрешению или оптимизации; в) осмысление

146

как наиболее общих подходов к преодолению противоречий и

разрешение проблем, так и конкретных путей, т.е. управленческих

действий, которые, будучи осуществлены в рамках территориальной

культурной политики, должны способствовать снятию выявленных

противоречий и устранению диспропорций.

Исходная информация, которая необходима для логических

операций, перечисленных выше, содержится, как уже отмечалось, в

паспорте социокультурного развития территории и матрице анализа

социально-культурной жизни региона, которая, в свою очередь, во

многом базируется на данных социологического опроса жителей,

экспертов, работников культурно-досуговых учреждений.

Следующий шаг в осмыслении накопленной информации о

социокультурной ситуации в регионе – это переход от выделения

проблем и противоречий к анализу причин, обусловливающих

низкую эффективность культурной политики в решении данных

проблем. При этом целесообразно дифференцировать причины по их

содержанию, природе, сфере проявления и т.д.

Основным результатом данного этапа должна стать концепция

развития социокультурной жизни территории, которую

целесообразно выстраивать по следующей схеме: а) развернутое

описание проблем территории и характеристика их носителей

(социальных групп); б) обоснование приоритетных направлений

социокультурного развития; в) задачи культурной политики (по

каждому из приоритетов).

Четвертый этап — проектно-планирующий. Как уже

отмечалось, основой формирования как региональной программы

социокультурного развития, так и локальных программ, служит

концепция развития культуры. Следующий после концептуального

проектно-планирующий этап проектирования призван осуществить

переход от общей концепции региональной культурной политики к

программе развития социально-культурной жизни территории. Здесь

возникает весьма серьезная проблема, суть которой состоит в том,

что “собственные” интеллектуальные ресурсы проектирования

оказываются недостаточными в силу двух причин. Во-первых,

разработчики могут в лучшем случае выступать носителями

некоторого количества универсальных, типовых проектов, которые

далеко не всегда приемлемы в условиях конкретного региона. Во-

вторых, ценность любой программы во многом определяется ее

реализационным потенциалом, который, в свою очередь, зависит от

наличия не просто людей способных осуществить какую-то

деятельность в рамках проекта, а людей неравнодушных,

энтузиастов, способных преодолеть возникающие трудности,

вдохнуть в проект творчество, проявить инициативу.

147

В этой связи рассматриваемый этап предполагает широкое

привлечение всех реальных и потенциальных субъектов культурной

политики к процессу проектирования. Достигается это различными

способами. Наиболее эффективны следующие:

а) объявление через средства массовой информации, а также

на различных инструктивно-методических совещаниях с

работниками учреждений культуры, искусства, досуга, спорта,

образования конкурса на разработку региональных и локальных

программ в соответствии с приоритетными направлениями

социокультурного развития территории. Тем самым возникают

необходимые условия для привлечения к реализации культурной

политики как работников культурно-досуговых учреждений, так и

других субъектов – кооперативов, инициативных групп, работников

досуговых центров, других хозрасчетные структур, а также граждан,

желающих в индивидуальном порядке внести свой вклад в

оптимизацию культурной жизни региона.

б) организация региональных общественных слушаний по

проблемам культуры. Такого рода акция позволяет решить целый

ряд задач. Во-первых, появляется реальная возможность

обнародовать концепцию развития культуры региона, сделать ее

предметом своеобразной общественной экспертизы и, возможно, в

чем-то ее уточнить, откорректировать. Во-вторых, слушания, как

показывает опыт, усиливают внимание населения, администрации,

различных общественных формирований и пр. к проблемам

культуры. В-третьих (и это самое главное) слушания инициируют

различные идеи, проекты, программы, авторами которых выступают

потенциальные исполнители этих программ и проектов. Проведение

общественных слушаний по проблемам культуры само по себе

может составить один из проектов, направленных на реализацию

концепции развития культуры

1

.

На рассматриваемом этапе возникает еще одна задача. Дело в

том, что в рамках каждого из приоритетов предлагаются самые

разнообразные по объему, качеству, стоимости, продолжительности

и другим параметрам региональные и локальные программы. В этой

связи актуализируется проблема объективной оценки и отбора для

реализации и финансирования тех из них, которые максимально

способны решить цели и задачи культурной политики. Таким

образом, на данном этапе наряду с конкурсом программ

целесообразно организовать их экспертную оценку Ее задачи

состоят в выявлении альтернативных способов решения

приоритетных проблем, (в соответствии с проблемными областями а

1

См. проект слушаний в разделе “Социально-культурная программа как

способ решения отраслевых проблем”.

148

также целями, сформулированными на стадии нормативного

прогноза), оценке каждого проекта с точки зрения имеющихся

ресурсов, т.е. возможностей совершенствования социокультурной

среды и оптимизации образа жизни человека: инфраструктурных,

финансовых, организационных, предметных, информационных,

человеческих и др.

Эта процедура осуществляется следующим образом. Перед

экспертами ставится задача оценить проекты в баллах (от 1 до 5) по

следующим критериям, зафиксированным в карте экспертной

оценки:

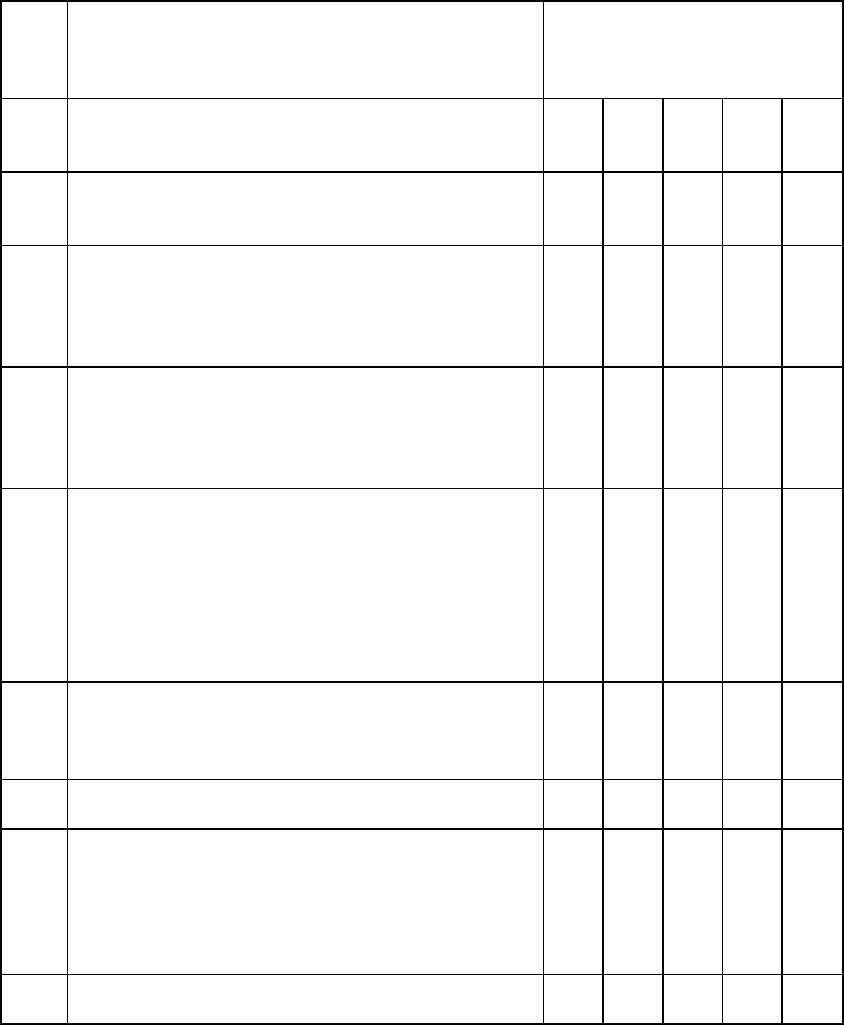

№

крите

рия Объект экспертной оценки Оценки

1. Соответствие приоритетному направлению,

сформулированному как на уровне

концепции, так и региональной программы

1 2 3 4 5

2. Ориентация на социальную категорию,

культурный минимум который должен

обеспечиваться из бюджетных источников

1 2 3 4 5

3. Учет и использование регионального

социокультурного потенциала (наличие

социальных групп – носителей традиций,

историко-культурных ценностей,

социально-политических идей и т.п.).

1 2 3 4 5

4. Степень предполагаемого участия в

программе общественности

(самодеятельных объединений,

инициативных групп, отдельных народных

мастеров)

1 2 3 4 5

5. Реалистичность программы с точки зрения:

а) материально-технических; б)

финансовых; в) кадровых возможностей

региона Ожидаемая результативность

программы в решении: а) социально-

культурных проблем в масштабах региона;

б) проблем определенной социальной

группы

1 2 3 4 5

6. Степень гармоничности ориентаций

программы на проблемы региона, с одной

стороны, и проблемы конкретной

социальной группы, с другой стороны

1 2 3 4 5

7. Полнота раскрытия и аргументированность

основных разделов программы 1 2 3 4 5

8. Опора на действующие в регионе

социальные институты (общественные

организации, добровольные общества,

отделения различных фондов, учебные

заведения, учреждения профессионального

искусства и т., п.)

1 2 3 4 5

9. Мера реализации проекта до принятия

программы (т.е. в какой мере предлагаемый 1 2 3 4 5

149

проект или отдельные его компоненты уже

освоены, включены в работу)

10. Оптимальность программы (т.е.

достижение поставленных целей с

минимальными затратами ресурсов)

1 2 3 4 5

Эксперты индивидуально, каждый в своей карте, оценивают

программу или проект. Далее оценки суммируются по каждому

критерию и выводится средний балл путем деления суммы баллов на

число экспертов. Это позволяет объективно оценить программы по

различным критериям. Затем необходимо получить обобщенную

оценку каждой программы в отдельности. Для этого сумму средних

значений оценок по каждому критерию делят на число критериев,

т.е. на 10.

Таким образом создается система обоснованных суждений,

позволяющих отобрать наиболее эффективные и в то же время

оптимальные проекты, которые конкретизируют концепцию и

программу социально-культурного развития территории. Они

представляют собой совокупность локальных программ, которые

соответствуют основным направлениям культурной политики и,

будучи претворены в жизнь, могут разрешить выявленные

диспропорции, проблемы и противоречия на региональном уровне.

Пятый этап — исполнительско-внедренческий — создание

условий и организационных структур, обеспечивающих реализацию

программы (материально-техническая база, ресурсы, финансы,

кадры, информационное обеспечение), т.е. воплощение в жизнь тех

проектов и программ, которые были отобраны на конкурсной

основе. Этот этап начинается с заключения системы договоров. Эти

договора могут заключаться между Комитетом (управлением) по

культуре, Фондом развития культуры и искусства, целевыми

фондами, с одной стороны, и конкретными субъектами реализации

программ (клубы, парки, музеи, национально-культурные центры,

кооперативы и т.д.), с другой стороны.

Предметом договора выступает выполнение социально-

творческого заказа с конкретными исполнителями. Важно

предусмотреть в договоре формулировку конечных результатов

работы, которые по возможности должны иметь четко различимые

качественные и количественные параметры. Здесь необходима

дополнительная юридическая и экономическая экспертиза для

определения нормативной базы реализации программы,

взаимоотношений между заказчиком и исполнителем, а также между

соисполнителями (если их несколько), для более точного

определения объемов, содержания и характера фондообеспечения

программы. Все это фиксируется в договоре на выполнение

150