Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Краткий курс общей экологии. Часть II: Экология экосистем и биосферы: Учебник

Подождите немного. Документ загружается.

ivagant.ru

151

ходе геологических преобразований. По этой причине круговорот

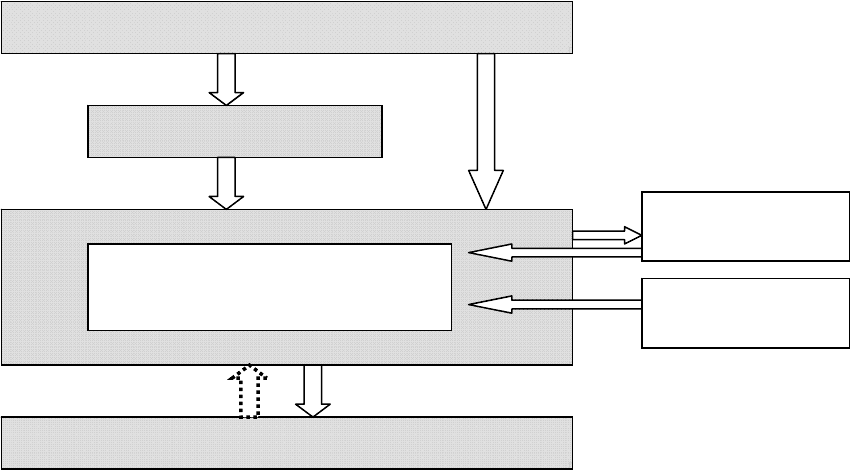

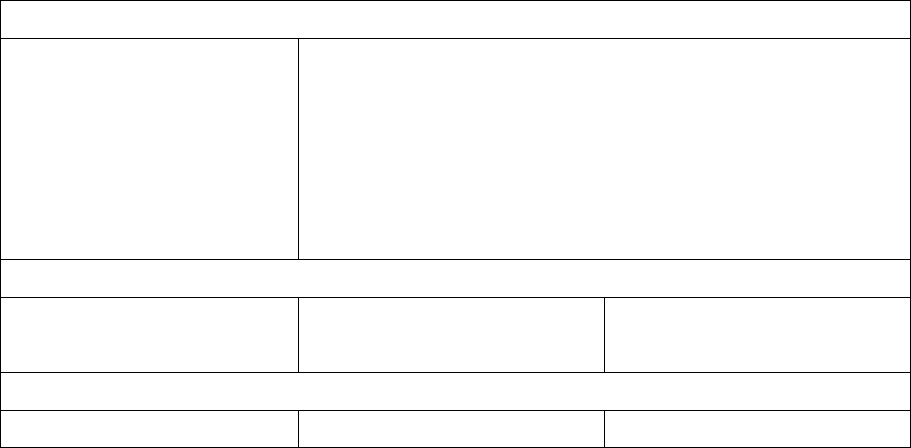

фосфора называют «открытым» (рис. 38).

Рис. 38. Круговорот фосфора

Фосфор содержится в горных породах, откуда выщелачивает-

ся в почву и усваивается растениями, а затем по пищевым цепям

переходит к животным. После разложения мертвых тел растений

и животных не весь фосфор вовлекается в круговорот, часть его

вымывается из почвы в водоемы (реки, озера, моря). Там фосфор

оседает на дно и почти

не возвращается на сушу, лишь неболь-

шое количество его возвращается с выловленной человеком ры-

бой или с экскрементами птиц, питающихся рыбой. Скопления

экскрементов морских птиц служили в недалеком прошлом ис-

точником ценнейшего органического удобрения – гуано, однако,

в настоящее время ресурсы гуано практически исчерпаны.

Отток фосфора с суши в океан усиливается

вследствие воз-

растания поверхностного стока воды при уничтожении лесов,

распашке почв и внесении фосфорных удобрений. Поскольку за-

пасы фосфора на суше ограничены, а его возврат из океана про-

блематичен (хотя в настоящее время активно исследуются воз-

можности его добычи со дна океана), в будущем в земледелии

возможен острый дефицит фосфора, что

вызовет снижение уро-

жаев (в первую очередь зерна). Поэтому необходима экономия

ресурсов фосфора.

Естественное

выветривание

ГОРНЫЕ ПОРОДЫ

ЗАВОДЫ УДОБРЕНИЙ

ПОЧВА

ВОДОЕМЫ

Микроорганизмы

РАСТЕНИЯ

ЖИВОТНЫЕ

ivagant.ru

152

Контрольные вопросы

1. Почему круговорот фосфора называется открытым?

2. Где сконцентрированы запасы фосфора?

3. Почему фосфор концентрируется на дне океанов?

4. Какие последствия для сельского хозяйства будет иметь

исчерпание запасов фосфора?

16.4. Ноосфера и техносфера

Биосфера изменяется под влиянием развития цивилизации. В

начале ХХ века В.И. Вернадский сформулировал гипотезу ноосфе-

ры как равновесной биосферы, преобразованной разумом человека.

Однако реалии развития цивилизации в ХХ столетии привели не к

формированию гармоничной биосферы, а к превращению значи-

тельной ее части в техносферу, т.е. биосферу, нарушенную челове-

ком

. В этом разделе мы познакомимся с гипотезой В.И. Вернадского

и с основными чертами биосферы на рубеже тысячелетий.

Гипотеза ноосферы. По В.И. Вернадскому, «мысль человече-

ская» – планетарное явление, которое развивается в направлении

поиска путей гармонизации отношений человека и природы пу-

тем регулирования основных круговоротов веществ. Важная со-

ставляющая этой

гипотезы – переход человека на автотрофное

питание: замена цепи «солнце – растение (животное) – человек»

цепью «солнце – завод – человек». Производство искусственной

пищи, по мнению Вернадского, должно снять проблему голода и

обеспечить продовольствим 30 млрд. человек. Сегодня эта гипо-

теза подвергается острой критике.

Во-первых, «мысль человеческая», к сожалению, развивается в

направлении, противоположном прогнозу Вернадского. Она

изыски-

вает не пути гармонизации отношений Человека и Природы, а разра-

батывает все более изощренные технологии эксплуатации природы.

Во-вторых, автотрофное питание человека невозможно в

принципе, так как получать искусственную пищу человек не нау-

чился и видимо не научится. Впрочем, если бы это все-таки стало

возможным, то не сделало

бы отношения человека и природы

гармоничными. Снятие продовольственного ограничения с роста

народонаселения привело бы к разрушению биосферы из-за пре-

вышения допустимых пределов потребления всех других ресур-

ivagant.ru

153

сов – воды, энергоносителей, минеральных веществ, биологиче-

ского разнообразия и т. д.

В-третьих, утопична идея замены естественных процессов

саморегуляции в биосфере системой искусственного управления.

«Очень большие системы», к числу которых относится биосфера,

практически не моделируются. И потому последствия крупных

вмешательств человека в природу не прогнозируются, пример

тому – трагедия Арала. Биосфера

подобна грандиозному рынку, в

котором стохастически регулируются потоки вещества и энергии.

Его замена на «плановую экономику» также бесперспективна,

как плановое управление экономикой больших стран. Нарушив

«биосферный рынок», человек погибнет.

Таким образом, человек может сохраниться только вместе с

биосферой, встроив свою хозяйственную деятельность в биосфер-

ные циклы. Н.Н. Моисеев писал

о возможности «коадаптации чело-

века и биосферы» и формирования на этой основе ее некого «ква-

зиустойчивого состояния». При таком состоянии биосферы измене-

ния круговоротов веществ не будут превышать пороговых значений,

за которыми начинаются ее необратимые изменения.

Техносфера. В противовес романтической гипотезе ноосферы

В.И. Вернадского в современном мире сформировалась техно-

сфера как часть биосферы, искалеченная нерациональным приро-

допользованием. Понятие техносферы интегрирует все рассмот-

ренные выше примеры нарушений географических оболочек

Земли и биосферы в узком смысле. Доля ненарушенных экоси-

стем продолжает уменьшаться (табл. 31), они занимают уже ме-

нее 2/3 суши планеты, а в Европе – всего 1/3.

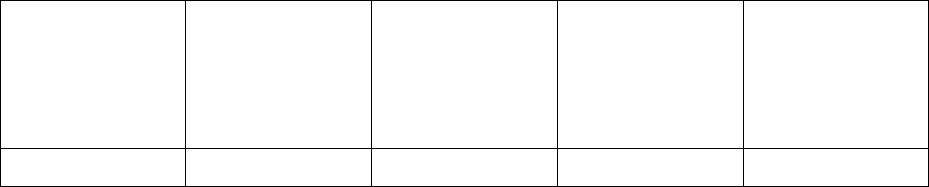

Таблица 31

Площади суши с ненарушенными, частично нарушенными

и нарушенными естественными экосистемами

(по Данилову-Данильяну и др., 2001)

Континент Общая

площадь,

тыс. км

2

Ненару-

шенная

территория,

%

Частично

нарушен-

ная терри-

тория, %

Нарушен-

ная терри-

тория, %

Европа 8 759,3 15,6 19,6 64,9

ivagant.ru

154

Азия 53 311,6 43,5 27,0 29,5

Африка 33 958,3 48,9 35,8 15,4

Сев. Аме-

рика

26 179,9 56,3 18,8 24,9

Юж. Аме-

рика

20 120,3 62,5 22,5 15,1

Австралия 8 487,3 62,3 25,8 12,0

Антарктида 13 209,0 100,0 0,0 0,0

Вся суша,

без учета

ледяных,

скальных и

оголенных

поверхно-

стей

134 904,5 27,0 36,7 36,3

Контрольные вопросы

1. Расскажите о гипотезе ноосферы В.И. Вернадского.

2. В чем заключается принцип квазиустойчивого равновесия

биосферы?

3. Что такое техносфера?

16.5. Устойчивое развитие

Невозможность построения ноосферы в понимании

В.И. Вернадского и опасность превращения биосферы в техно-

сферу подталкивают мировое сообщество к поиску пути преодо-

ления возможного экологического кризиса. Этот путь – переход

человечества на устойчивое развитие (перевод английского тер-

мина «sustainable development»), т. е. такую модель социально-

экономического развития, при которой экономический рост не

ведет к

ухудшению состояния окружающей среды. Жизненные

потребности каждого поколения людей удовлетворяются без

ущерба для будущих поколений: не исчерпываются природные

ресурсы и не происходит деградация окружающей среды.

Впервые термин «устойчивое развитие» был использован в

докладе «Всемирная стратегия охраны природы» (1980 г.), пред-

ставленном Международным союзов охраны природы, а в обиход

ivagant.ru

155

вошло после публикации доклада «Наше общее будущее»

(1987 г.), подготовленного Комиссией ООН по окружающей сре-

де и развитию. Представления об устойчивом развитии красной

нитью прошли через документы, принятые на первой Междуна-

родной конференции по окружающей среде и развитию в Рио-де-

Жанейро в 1992 г. («Рио-92») и получили дальнейшее развитие на

второй

аналогичной конференции в Йоханнесбурге в 2002 г.

(«Рио+10»). В настоящее время 140 стран (в том числе Россия)

приняли документы, подтверждающие их приверженность идее

устойчивого развития. По решению ООН 2005 год объявлен на-

чалом десятилетия образования для устойчивого развития.

Представления об устойчивом развитии включают следую-

щие положения:

регулирование роста народонаселения;

уменьшение разрыва между уровнем

жизни населения бога-

тых и бедных стран;

обеспечение продовольственной безопасности;

экологизация энергетики;

ресурсосбережение;

снижение уровня загрязнения окружающей среды;

сохранение биологического разнообразия;

усиление международного сотрудничества в области охраны

окружающей среды;

повышение уровня экологической культуры населения, пре-

одоление потребительства.

Однако конкретные характеристики общества устойчивого раз-

вития разные экологи видят по-разному. Более того

, как подчерки-

вал крупный философ ХХ столетия К. Поппер, построение досто-

верных прогнозов развития человечества на длительный срок не-

возможно, так как всегда могут иметь место непредвиденные собы-

тия – крупные достижения технологии, войны, революции, синер-

гические эффекты, связанные с потеплением климата, и т.д.

На сегодняшний день сложилось три основных

видения бу-

дущего (экологических мировоззрений, Миркин, Наумова, 2006).

Консервационизм. В основе этого экологического мировоз-

зрения лежит девиз «Назад в природу». В наиболее последова-

тельном варианте представления консервационистов разработаны

в России (В.Г. Горшков, В.И. Данилов-Данильян) и опираются

ivagant.ru

156

«гипотезу биотической регуляции биосферы» и «принцип 1%». В

соответствии с этими представлениями для обеспечения устойчи-

вого развития человечества необходимо резко, примерно в 10 раз,

снизить потребление первичной биологической продукции (сего-

дня потребление в среднем превышает 10 %, а в отдельных ре-

гионах мира превышает 40 %). Это позволит восстановить равно-

весность всех биосферных круговоротов веществ, резко

снизить

уровень загрязнения окружающей среды, осуществить переход на

нетрадиционную энергетику (на основе возобновимых источни-

ков энергии), экологизировать промышленность, заменить боль-

шие города экологичными экосити, перейти на органическое

сельское хозяйство («без химии»), довести долю охраняемых

природных территорий до 70 % и т. д.

Однако для реализации «принципа 1%» необходимо осуще-

ствить депопуляцию – уменьшить численность народонаселения

планеты в 10 раз, что практически невозможно. Аргументирован-

ная критика гипотезы биотической регуляции биосферы в пони-

мании В.Г. Горшкова содержится в работах Н.Ф. Глазовского,

А.М. Тарко, В.С. Голубева, В.С. Савенко и др.

Сциентизм (технократический подход). Это мировоззрение

исходит из положения «наука может все». Как основа устойчиво-

го развития рассматривается дальнейший экономический рост

при замене исчерпаемых энергетических и материальных ресур-

сов их новыми эквивалентами. Этот подход сегодня характерен

для политиков США (впрочем, и гипотеза ноосферы также пред-

ставляет собой один из вариантов сциентизма). Сциентизм явля-

ется наиболее опасным мировоззрением, которое может привести

человечество к кризису.

Экологический центризм.

Это наиболее реалистическое ми-

ровоззрение, ориентирующее на ограниченный экономический

рост при экологизации всех сфер производства и охвате разными

формами охраны 1/3 территории планеты. Экологический цен-

тризм составляет основу прогнозов экспертов ООН.

В табл. 32 приведены основные характеристики общества ус-

тойчивого развития при разных сценариях будущего.

ivagant.ru

157

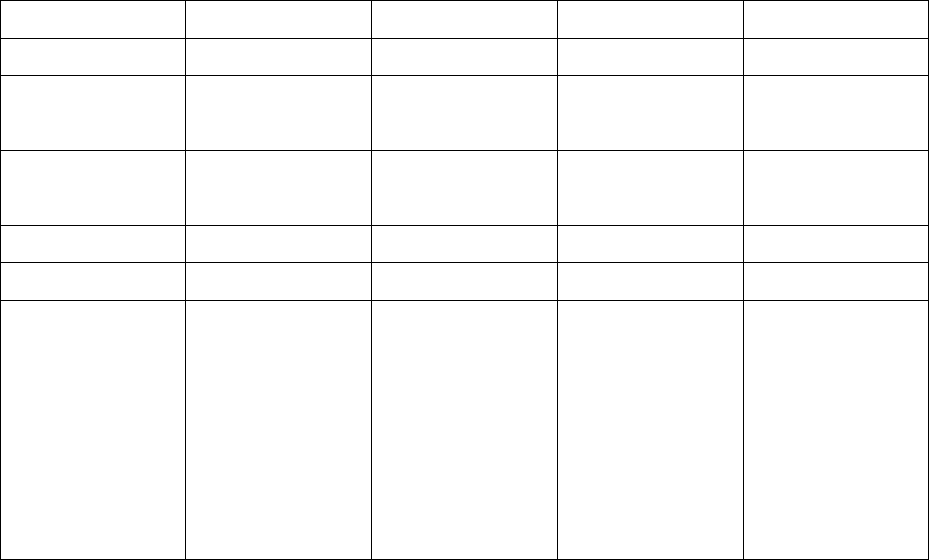

Таблица 32

Сравнение основных прогнозных сценариев будущего

Сценарии и их основные характеристики

Консервационизм Экологический цен-

тризм

Сциентизм

Предел численности народонаселения планеты (млрд. человек)

0,5-1,5 8-11 30-50

Уровень урбанизации

Снижается, на сме-

ну мегаполисам и

крупным городам

приходят экосити

Повышается, экологизируются крупные

города, включая мегаполисы

Изменение величины мирового энергопотребления

Снижается в

6-10 раз

Увеличивается в 2-3

раза

Увеличивается в 10

и более раз

Структура энергетики

Энергетика на ос-

нове ВИЭ (возоб-

новимых источни-

ков энергии)

Полиэнергетика:

атомная, на основе

ВИЭ, тепловая

Преобладание атом-

ной энергетики

Характер сельского хозяйства

Органическое (низ-

кая доля пашни, не

используются ми-

неральные удобре-

ния и пестициды,

экстенсивный от-

корм скотаза счет

естественных кор-

мовых угодий)

Компромиссное

(минеральные удоб-

рения и пестициды

используются в

умеренных дозах,

комплексные кор-

мовые рационы с

участием кормов с

пашни)

Интенсивное (ши-

роко используются

закрытый грунт, вы-

сокие дозы

мине-

ральных удобрений

и пестицидов, оро-

шение, интенсив-

ный откорм крупно-

го рогатого скота,

свиней, птицы кор-

мами с пашни)

Основные минеральные ресурсы

Вторичные первичные и вто-

ричные при разви-

тии ресурсосбере-

гающих технологий

замена исчерпанных

ресурсов их новыми

эквивалентами

ivagant.ru

158

Загрязнение окружающей среды

Минимальное за

счет закрытия всех

экологически гряз-

ных производств и

внедрения безот-

ходных технологий

Умеренное за счет малоотходных техно-

логий, усовершенствованных очистных

сооружений и захоронения особо опасных

отходов

Охрана биоразнообразия

Полное сохранение Сохранение боль-

шей части

Сохранение 30-50%

Доля охраняемых природных территорий на планете

70% 33% Менее 10%

В заключение отметим, что концепция устойчивого развития

сформулирована только в самом общем плане, ее можно сравнить

с «философским камнем», используя который средневековые ал-

химики пытались из неблагородных металлов получать благо-

родные. Этот «камень» не был найден, однако в процессе его по-

иска родилась химия. В процессе реализации концепции устой-

чивого

развития мировое сообщество найдет способы избежать

экологической катастрофы (Марфенин, 2007).

Контрольные вопросы

1. Какое содержание вкладывается в понятие «устойчивое

развитие мирового сообщества»?

2. Перечислите этапные события становления концепции ус-

тойчивого развития.

3. Какие основные положения входят в концепцию устойчи-

вого развития.

4. Сравните основные черты прогнозных сценариев сциенти-

стов, технократов и сторонников концепции устойчивого развития.

Темы докладов на семинарских занятиях

1. Структура биосферы и ее соотношение с другими оболоч-

ками Земли по Э. Зюссу.

2. Опасность антропогенных нарушений круговоротов ве-

ществ в биосфере.

ivagant.ru

159

3. Критическая оценка представлений В.И. Вернадского о

ноосфере.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВКЛАД ОБЩЕЙ ЭКОЛОГИИ В РЕШЕНИЕ

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Крылатую фразу Альберта Энштейна «Нет ничего практич-

нее, чем хорошая теория» подтвердил научно-технический про-

гресс ХХ века. Все его достижения были связаны с успехами раз-

вития фундаментальных наук – физики, химии

, математики, био-

логии. В XXI веке вклад этих наук в дальнейшее развитие циви-

лизации сохранится, но лишь при условии их тесного взаимодей-

ствия с экологией как широким междисциплинарным комплек-

сом и особенно с общей (биологической) экологией, основы ко-

торой были изложены в этой книге.

Влияние человека на природу может быть описано

простой

формулой (Медоуз и др., 2007):

I = PAT,

где I – impact (вклад), P – population (народонаселение), A –

affluence (уровень потребления), T – technology (технология).

При анализе каждой составляющей этой «триады техносфе-

ризации» общая экология является теоретической основой объяс-

нения происходящих процессов, прогноза их дальнейшего разви-

тия и разработки подходов для снижения влияния хозяйственной

деятельности человека на окружающую среду.

Демография. Для объяснения законономерностей

демографи-

ческих процессов в мире и отдельных странах важно знание моде-

лей роста популяций. В ХХ столетии благодаря способности к ак-

тивной адаптации, то есть приспособлению условий среды к своим

потребностям, человек увеличивал свою численность в соответст-

вии с экпоненциальным законом, который редко проявляется в

природе и только в непродолжительные периоды

роста популяций

в особо благоприятных условиях. Популяции увеличивают свою

численность в большинстве случаев в соответствии с логистиче-

ской моделью роста: после периода быстрого роста наступает ста-

билизация численности, при которой биотический потенциал по-

пуляции приходит в равновесие с сопротивлением окружающей

среды. Регулирование роста народонаселения со стабилизацией его

ivagant.ru

160

численности к концу XXI на уровне 8-12 млрд будет означать пе-

реход экспоненциального роста численности человечества к логи-

стическому. Разумеется, для решения этой проблемы будут задей-

ствованы механизмы, далекие от природных: экономические, соци-

альные, медицинские. Тем не менее, результат будет тот же, что и

при регулировании роста численности популяций в природе: ста-

билизация

народонаселения планеты в соответствии с «пределами

роста» (ресурсными ограничениями среды – площадью пахотных

угодий, исчерпаемостью минеральных ресурсов, энергоносителей и

воды, потенциалом естественных экосистем по «переработке» за-

грязнения, и т. д.; Медоуз и др., 2007).

Регулирование потребления. Решение этой проблемы являет-

ся, видимо, самой сложной задачей в программе перехода на ус-

тойчивое развитие

. В отличие от остальных биологических видов

планеты, которые потребляют ресурсы по «биологическим нор-

мам» (вспомним А. Киплинга, который в «Маугли» описал

«нравственность» животных), человек безудержно наращивает

потребление, игнорируя «пределы роста». Ограничить потребле-

ние можно в первую очередь за счет экономических механизмов

(цена ресурса возрастает по мере его исчерпания). Свой

вклад

должна внести и экологическая этика как наука о нравственности

отношений человека к природе, исключающей «сверхбиологиче-

ское» потребление.

Технология рационального природопользования естествен-

ных экосистем и охрана биологического разнообразия. Идеи об-

щей экологии являются основой любых технологий рационально-

го природопользования, «генеральный закон» которого «Природа

знает лучше» сформулировал известный американский инвай-

ронменталист

Б. Коммонер. На основе положений общей эколо-

гии формируются векторы экологизации всех сфер использова-

ния естественных экосистем и популяций ресурсных биологиче-

ских видов.

При обосновании режима неистощительного использования

популяций учитываются закономерности их динамики, что позво-

ляет обосновывать величину максимально допустимого урожая, то

есть доли особей, которые могут быть изъяты

из популяций.