Орлов М.М. Лесоустройство. Том I, II, III

Подождите немного. Документ загружается.

_ loo —

1895 г.) высказывал надежду на то, что «пользование подсочкой очень

скоро должно быть вычеркнуто из ряда побочных пользований в наших

лесах» (стр. 554).

Эта надежда не оправдалась: сначала вследствие войны, а затем,,

в целях уменьшения ввоза и улучшения расчетного баланса, в герман-

ских лесах подсочка производилась и производится. За последние

годы и в наших лесах подсочка сосны начинает развиваться, принимая

промышленный характер. Не входя здесь в подробности этого боль-

шого и сложного дела, следует отметить, что, в случае производства

подсочки в больших размерах, трудно считать ее побочным пользова-

нием, так как тогда приходится все лесное хозяйство известным обра-

зом сочетать с подсочным промыслом, как это, например, имеет место

в лесах приморской сосны, разведенной в ландах во Франции, где выра-

боталась своеобразная форма лесного хозяйства, в котором на первом

месте стоит подсочка, а на втором — древесина.

Если подсочка сосны будет производиться на трех или пяти

последних лесосеках перед сплошной рубкой их, то, казалось бы, влия-

ние ее на лесное хозяйство устраняется, и подсочку в таком

1

случае надо

считать побочным пользованием. Формально для этого есть полное

основание, но по существу подсочка и в этом случае оказывает

влияние на организацию лесного хозяйства, так как она требует кон-

центрации рубок и обязывает к применению искусственного лесовозоб-

новления. Поэтому, правильнее отнести сочетание промысловой под-

сочки с лесным хозяйством к особым специальным формам лесного

хозяйства, подобно тому как это принимается, например, для корьевых

низкоствольников.

Лесоустройство по отношению ко всем

1

видам побочного пользо-

вания в устраиваемых лесах обязано установить непосредственные на-

блюдения над осуществлением его в тот период, когда лесоустроитель-

ные работы будут производиться в натуре; затем, по сравнению с доку-

ментами и с произведенными опросами, надлежит выяснить, насколько

то или иное пользование в данном году может быть признано типичным

средним для устраиваемого лесничества. На основании данных, которые

могут быть собраны на местах относительно выгод, извлекаемых насе-

лением из побочных пользований в лесах, после тщательной критики

и поверки их, надлежит установить среднюю доходность для населения

каждого из видов побочного пользования.

С другой стороны, непосредственные наблюдения в лесу должны

выяснить, какое влияние оказывают побочные пользования на состоя-

ние насаждений, и если замечается вред, то надлежит ли его отнести

к существу самого пользования или только к нерациональным формам

его осуществления.

Из сопоставления данных о пользе для населения и вреде для

леса, лесоустройство обязано сделать выводы о том, каким образом

в полном хозяйственном балансе надо учитывать побочные пользо-

вания, какая должна была бы быть назначена плата за них, и, нако-

нец, какие правила следовало бы установить для упорядочения

этих пользований. При правильной оценке побочных пользований

и при полном и рациональном извлечении их, окажется, что во многих

случаях эти пользования могут дать заметное увеличение доходности

хозяйства, особенно в дачах двух высших разрядов, расположенных

в населенных местностях. Фактическое бесплатное осуществление этих

пользований не препятствует всем указанным выше экономическим

исследованиям, скорее — даже обязывает к их производству для того,

чтобы правильно оценить то, что предоставляется даром.

Прямыми и побочными пользованиями лесом не исчерпываются

те отношения, которые устанавливаются между лесным хозяйством

я всеми влияющими на него внешними факторами, об'единяемыми под

именем внешних условий хозяйства. Сюда же надо отнести случаи,

когда устраиваемый лес, в целом или в части, имеет особое значение,

не учтенное ни прямыми, ни побочными пользованиями. Так,

например, если устраиваемая дача состоит из сосновных насаждений,

растущих на высоких дюнных всхолмлениях, прилегающих к пашням

и покосам или к усадьбам, при чем условия местопроизрастания

таковы, что по уничтожении данного леса и обнажении песков, они

перейдут в летучее состояние и засыпят прилегающие культурные земли

и даже селения; или, если устраиваемая дача расположена по крутым

склонам оврагов, так что по уничтожении леса и по обнажении почвы

должны быть размывы и оползни. В том и в другом случае дачи имеют

защитный характер, охраняя в первом случае от заноса песком, а во

втором от размывов почвы и от обращения производительных пло-

щадей в овраги. Таким образом, при лесоустройстве надлежит разо-

брать вопрос о том, не являются ли в составе устраиваемого лесниче-

ства некоторые его части защитным лесом.

Лесной Кодекс относит защитные леса в категорию лесов особого

назначения, куда, кроме защитных, включаются следующие леса: учеб-

но-опытные, горнозаводские, концессионные и комбинатные (предоста-

вленные предприятиям). Такую классификацию лесов нельзя признать

правильной, так как в ней смешиваются два признака: природный

и постоянный, по которому выделяются защитные леса, и искусствен-

ный и временный, по которому устанавливаются все остальные леса

особого назначения. Тот или иной лес может быть сегодня учебным,

концессионным, комбинатным и пр., а завтра он потеряет это назна-

чение и войдет в состав лесов общегосударственного значения, тогда

как, если какая-либо дача защитная, то она всегда будет защитной,

кому бы ее ни передали в управление и какие бы ни были категории

лесов по принципам их управления и хозяйства.

Защитные леса, по самому содержанию этого понятия должны

считаться общей категорией лесов, стоящей над всеми возможными

подразделениями лесов по каким-либо искусственным признакам.

'Защитные леса могут входить в состав и учебно-опытных, и концес-

сионных и всяких иных, в том числе и в состав лесов местного значе-

ния, при чем в особых случаях для этого требуется Лесным Кодексом

(ст. 5, примеч. 2) постановление Совнаркома.

Что же такое защитный лес? На это имеется следующий ответ

в Лесном Кодексе (ст. 41). Защитными признаются леса и кустарники:

1) сдерживающие сыпучие пески или препятствующие их распростра-

нению; 2) предохраняющие от понижения уровня воды в истоках

и устьях рек и речек; 3) охраняющие берега рек и водных источников

от обрывов, размывов и повреждений ледоходом; 4) удерживающие

оползни земли, обрыв скал или препятствующие размыву почвы, обра-

зованию снежных обвалов и быстрых потоков; 5) имеющие значение

снегосборных и снегозащитных полос; 6) имеющие или гигиеническое

или эстетическое значение, а также 7) подлежащие по каким-либо науч-

ным основаниям сохранению в их естественном состоянии (памятники

природы). На основании ст. 43 Л. К. к защитным лесам относятся также,

в виде 8-ой категории, леса курортные.

Не все перечисленные признаки, являющиеся основанием для

выделения защитных лесов, могут быть надлежащим образом об'ек-

тивно доказаны в каждом данном случае. Так, например, невозможно

доказать, что именно данная лесная дача, расположенная на р. Волге,

предохраняет от понижения уровень воды в истоке или устье этой реки.

Водохранность лесов, будучи понимаема в таком узком смысле, подво-

дящем ее к защитное™, недоказуема, или же, если доказуема, то по

отношению не к отдельным дачам, а к целым массивам лесов. Далее,

гигиеническое значение леса, как признак защитное™, конкретно совпа-

дает с понятием курортных лесов; в чистом же виде гигиеническое

значение лесов в наших условиях, пока не встречается.

Отнесение к защитным лесам лесных участков, как памятников

природы, не согласуются со всеми прочими признаками защитности

и имеет в себе некоторую неопределенность и условность, следы кото-

рых обнаруживаются и в Лесном Кодексе, где этот же термин «памят-

ники природы» встречается в статье 38, как дополнение к учебно-опыт-

ным лесным дачам. Затем-, в ст. 51 о городских лесах говорится

о выделении и об'явлении полностью или части городских лесов «запо-

ведными». Этот последний термин более отвечает понятию «памятник

природы», чем защитный лес.

Наконец, полной неопределенностью отличается, как признак

защитности, эстетическое значение леса. Введение этого общего прин-

ципа в Лесной Кодекс следует однако горячо приветствовать, так как

лесное хозяйство обязано заботиться о том, чтобы красота лесной при-

роды не пропадала и не вытеснялась повсеместно мерами узкой

и исключительной односторонней утилитарности.

Признание принципа лесной эстетики и посильное осуществление

его в обращении с лесом есть признак высокой степени современной

культуры земли, и нам всемерно надлежит стремиться к его проведе-

нию;

но представлялось бы желательным внесение в вышеуказанный

перечень признаков защитности указания на то, что это эстетическое

— 103. —

значение должно относиться к дачам или к частям дач, расположенным

вблизи городов, курортов, дачных мест, станций, железнодорожных

и водных путей общего широкого пользования; в глубине же лесных

массивов достаточно ограничиться понятием заповедных мест, участ-

ков или кварталов.

Существенной неполнотой Лесного Кодекса в перечне, опреде-

ляющем собою защитный лес, является пропуск указания на то, что

защитным лесом должна признаваться и лесная почва, лишенная вре-

менно лесной растительности, но обнаруживающая все признаки того,

что без леса она деградируется, обращается в сыпучий или летучий

песок или портится оползнями и оврагами; все такие площади неме-

дленно же, по признании их относящимся к категории защитных лесов,

подлежат облесению.

Защитное или эстетическое значение того или иного леса обязы-

вает составляемый для него план считаться с этими особенностями во

всех мероприятиях, относящихся до прямого и побочного пользования

лесом. Поэтому, лесоустройство должно с самого же начала иметь

в виду эту точку зрения и применять ее к рассмотрению всех участков

устраиваемого лесничества.

Инициатива возбуждения вопроса о признании леса защитным

предоставлена губ. (окр.) лес. отделам, которые и вносят соответствую-

щие предложения в первое лесоустроительное совещание. Если же

такого предложения не было сделано, а при изучении устраиваемых

лесов лесоустроительной партией окажется, что в наличности имеются

для некоторых частей этих лесов признаки защитности, то заведываю-

щему партией надлежит об этом своевременно возбудить вопрос в лес.

отделе, чтобы на втором лесоустроительном совещании в план хозяй-

ства могли быть включены требуемые для защитных лесов специаль-

ные мероприятия.

Особое значение устраиваемые леса могут иметь еще и по эконо-

мическим соображениям, когда, например, организуемое в них хозяй-

ство должно удовлетворять обязательные требования об отпуске

из этих лесов определенного количества древесины указанных качеств.

Это — случаи, так называемых сервитутных отношений, когда лесная

дача обязана отпускать для других хозяйств, или деловую древесину,

или дрова в условленном размере, или же предоставлять сухостой,

валеж, пастьбу скота или какие-либо иные пользованя в лесах. Эти сер-

витутные отношения были когда-то весьма распространены в западно-

европейском лесном хозяйстве и чрезвычайно неблагоприятно отража-

лись на его развитии и совершенствовании; поэтому, в течение, примерно,

двух столетий большинство этих лесных сервитутов было выкуплено.

В наших лесах, по счастью, сервитутных пользований нигде зако-

ном установлено не было. В настоящее время, однако, проводится

принцип закрепления тех или иных лесных дач за некоторыми пред-

приятиями, результатом чего и является обязательный отпуск из этих

дач всей или части лесосек только этим предприятиям; равным образом;

каждая дача должна удовлетворять запросы местного населения. Таким

образом, получается внешняя форма как бы сервитутных отношений,

но по существу же здесь имеется глубокое различие от сервитута,

заключающееся в договорности и срочности относительно доставления

леса промышленным организациям и в отсутствии права у местного

населения на обязательность получения того или иного пользования.

Таким образом, все могущие встретиться запросы и обязательства по

доставке из устраиваемых дач древесины или побочных пользований

подлежат рассмотрению в общем порядке, при выяснении всех вообще

вопросов о потреблении древесины в районе устраиваемого лесниче-

ства, что было разобрано выше.

Последними вопросами относительно внешних условий лесного

хозяйства являются его экономическое прошлое и его средства для

предполагаемых мероприятий на будущее время. Изучение прошлого

лесного хозяйства в устраиваемом лесничестве обязательно для лесо-

устройства, особенно же при ревизии лесоустройства, содержание

которой является, прежде всего, полным контролем хозяйства, Но не

говоря теперь о контроле и останавливаясь только на первом лесо-

устройстве дач, бывших до сих пор неустроенными, надо указать на

две стороны изучения прошлого: одна сторона заключается в изучении

прошлого в лесу и должна относиться к внутренним условиям хозяй-

ства, другая же сторона состоит в собрании, поверке и в критической

обработке документальных данных и сведений, полученных опросом,

по всем вышеизложенным особенностям внешних условий, которые и

должны быть изложены в рассматриваемом отделе о внешних усло-

виях хозяйства.

Главнейшими предметами изучения хозяйства в прошлом явля-

ются следующие вопросы: размер и характер отпусков древесины и

побочных пользований, цена древесины— таксовая и продажная, рас-

пределение извлекаемых из леса пользований, экономические особен-

ности рубки, заготовки и транспорта; количество потребляемой рабочей

силы, источники ее получения и оплата; доходы и расходы хозяйства.

В отдельности все поименованные данные должны были послужить ма-

териалом для обсуждения и освещения вышеизложенных вопросов

внешних условий хозяйства; но не лишнее в конце этой главы сделать

их сопоставление, при чем центром притяжения должен быть размер

материального пользования по массе и по площади, ценность его, или

валовой доход, расход и его разделение и чистая доходность с гектара

покрытой лесом площади. ,

Может показаться странным и, быть может, даже и непоследова-

тельным, ко внешним условиям хозяйства относить вопрос о средствах

его,

как ресурсах для осуществления мероприятий будущего плана.

Основанием к этому сомнению могут быть соображения о том, что

в государственных лесах нечего задумываться о средствах и, далее, что

средства для хозяйства в будущем должны черпаться из него же самого;

поэтому их нельзя относить ко внешним условиям. :

;

; <

— 105 —

Однако, в этом деле есть и другая сторона, которой надо отдать

преимущество. Она заключается в том, что и в государственных лесах

лесной бюджет должен быть построен по типу производственного пред-

приятия, не рассчитывающего на общие ресурсы государства, а сводя-

щего концы с концами в своей же узкой сфере. Далее, средства на

будущие расходы можно получить из самого же хозяйства только

тогда, когда оно уже имеет довольно обильный источник получения их;

если же этого нет, а требуются, например, предварительные большие

затраты для улучшения сплава или для проведения дорог, то средства

на эти сооружения должны быть привнесены в данное хозяйство извне.

В нашем лесном хозяйстве одним из внешних источников средств

для осуществления коренных улучшений, открывающих возможность

сбыта леса или сильно улучшающих эти условия, являются 40% отчис-

ления от прибылей Лесзага на затраты по лесному хозяйству; в этих

средствах можно видеть некоторый суррогат лесного резервного фонда,

или запасного капитала. Обязанность лесоустройства в надлежащих

случаях обосновать свои требования на этот как бы заемный капитал

подробными калькуляциями, указывающими размеры ожидаемых при-

былей хозяйства и сроки погашения займа.

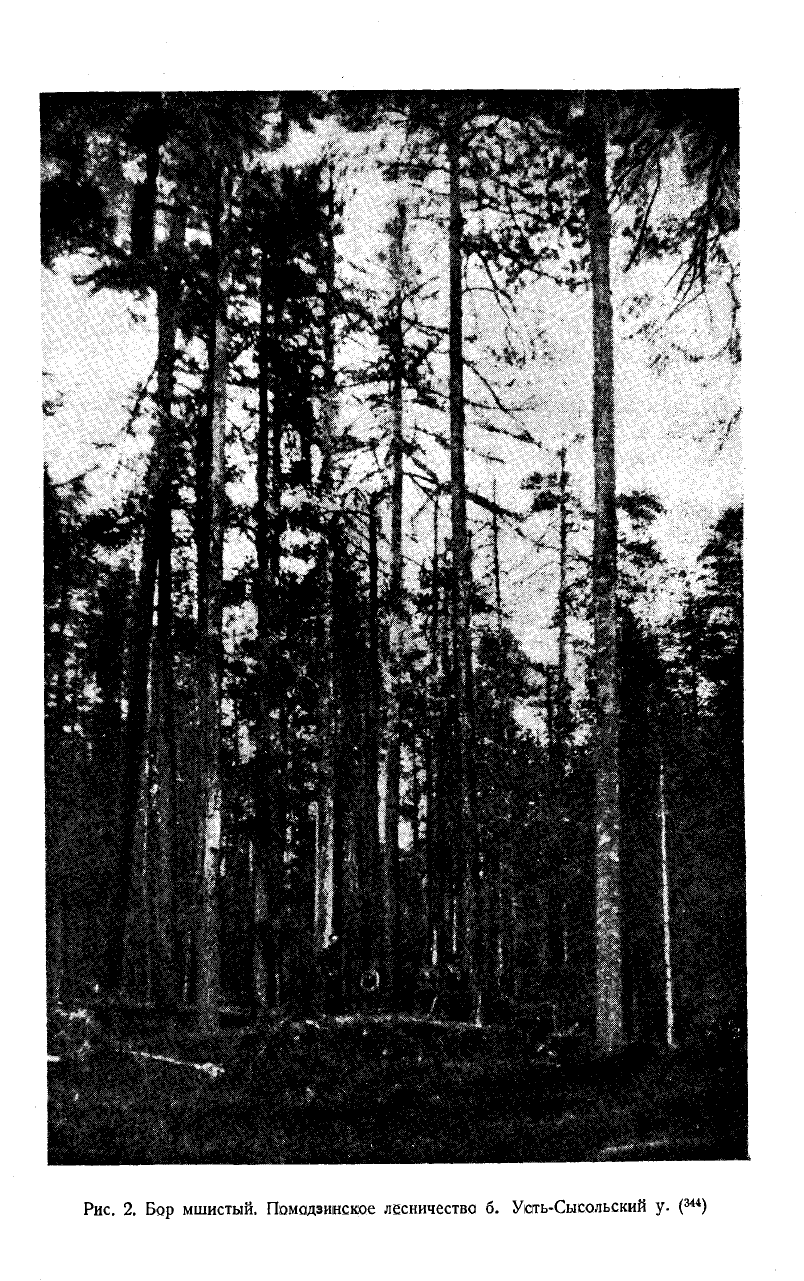

Рис. 2. Бор мшистый. Помодзинское лесничество б. Усть-Сысольский у. (

ГЛАВА II.

Внутренние условия лесного хозяйства

§ 6. Классификация насаждений. Лесохозяйственные типы насаждений

В противоположность всему тому, что оказывает влияние на лес-

ное хозяйство извне и что выше было рассмотрено в главе о внешних

условиях хозяйства, совокупность условий, определяемых составом,

ростом и особенностями устраиваемого леса, также формирующих

хозяйство в нем, может быть об'единена под наименованием внутренних

условий хозяйства. Так как установление состава устраиваемого леса

и учет всех его частей является задачей инвентаризации леса, то может

явиться вопрос, не сливаются ли названные две задачи — изучение вну-

тренних условий хозяйства и инвентаризация леса— в одну работу?

На это надо ответить отрицательно, указав на различие этих двух

вопросов. Инвентаризация состоит из выдела и описания тех участков,

которые должны быть образованы в устраиваемом лесу. Установле-

ние же принципов, по которым надо производить расчленение леса на

участки, и описывать их, должно предшествовать работе по инвента-

ризации.

Изучение внутренних условий лесного хозяйства и должно выпол-

нить указанную задачу, заключающуюся в том, чтобы дать инвентари-

зации леса твердые основания для выдела, описания и сравнения

участков леса между собою, указав для этого руководящие принципы,

намечающие возможный синтез того многообразия различий, которое

встречается в каждой большой лесной даче. Работа по разделению

леса на участки, описание их, таксация леса, изучение хода роста и осо-

бенностей состояния насаждений не должна проделываться как беско-

нечно большой ряд небольших самостоятельных задач, поручаемых

многим техникам и разрешаемых, независимо друг от друга.

Все эти работы должны об'единяться руководящими принципами,

имеющими целью заранее указать тот порядок и способ, которым все

частности должны быть связаны между собою, для получения возмож-

ности обобщений, необходимых при составлении плана хозяйства.

Прежде всего, здесь необходимо установить основания для классифи-

кации насаждений, затем выбрать способы таксационного изучения

насаждений, использовав при этом все те средства и пособия, которые

доставляет современная лесная таксация и, наконец, наметить порядок

связи наблюдений

над

ростом, состоянием

и

возобновлением насажде-

ний, отвечающих запросам, поставленным хозяйству

в

каждом данном

случае.

Коренным вопросом

в

рассматриваемой области является класси-

фикация насаждений. Прежде,

чем

приступить

к

выделу насаждений,

описанию

и

таксации

их,

надо твердо

и

одинаково

для

всех участков

данной лесоустроительной работы решить,

что же

надлежит выделять

и

по

каким принципам? Казалось

бы, что

ответ

на

поставленный вопрос

дается таксацией

и

лесоводством.

В

лесу надлежит выделять насажде-

ния, понимая

под

этим такие сочетания растущих деревьев, которые

при внутренней однородности, достаточно рзеко отделяются

от

сосед-

них

с

ними участков

по

хозяйственно существенным признакам.

В указанном основном определении насаждения

не

трудно заме-

тить некоторую неопределенность, заключающуюся

в

расплывчатых

признаках,

как

внутренней достаточной однородности,

так и

внешнего

резкого различия; хотя

при

этом отмечается,

что как

однородность,

так

и

разнородоность должна оцениваться

с

хозяйственной точки зре-

ния,

но это не

создает очевидного бесспорного

и

непреложного крите-

рия. Насаждения можно классифицировать

по

составу, происхождению,

росту, условиям местопроизрастания

и по их

состоянию,

при чем при

подчинении всего этого колеблющимся хозяйственным признакам,

получается некоторая шаткость,

тем

более значительная,

чем

односто-

роннее

и уже

будет главный признак, положенный

в

основу классифи-

кации; самой

же

надежной

и

полной классификацией будет

та,

которая

сможет опереться

на

совокупность всех указанных признаков.

Едва

ли

можно сомневаться

в том, что

классификация наса-

ждений, требуемая

для

лесоустройства, должна быть построена

на

том принципе, который является руководящим

в

лесоустройстве

и

определяющим

его

цель. Задача лесоустройства—организовать лесное

хозяйство, которое есть

не что

иное,

как

производство древесины; сле-

довательно, производительность насаждений

и

леса есть

тот

стержень,

на котором вращается

все

хозяйство.

Так как

производительность наса-

ждения определяется условиями местопроизрастания, составом

и

состоя-

нием насаждения,

то,

очевидно,

что

этот критерий будет наиболее широ-

ким, захватывающим

все

внутренние факторы, влиящие

на

производ-

ство,

а

потому

и

классификация

по

этому критерию должна быть наи-

более отвечающей хозяйственным целям.

Указанные основания классификации насаждений

в

лесном хозяй-

стве,

а,

следовательно,

и в

лесоустройстве,

по

составу

и

производитель-

ности насаждений были приняты

и в

русской лесоустроительной прак-

тике,

с

самого

же

начала устройства лесов

в

широких размерах.

В

лесо-

устроительной Инструкции

1845

года

(

68

)

изложены подробные указания

относительно выдела насаждений

по

составу

и

условиям местопроизра-

стания, определяющим производительность насаждения.

По

различиям

рельефа надлежало характеризовать положения: пологое (угол

4—10%),

покатое

(10—20%),

крутое

(20—30%),

весьма крутое

(30—40%),

обры-

— 109 —

вистое (более 40%). По степени влажности надо было различать почвы:

весьма сухие, сухие, свежие, сырые и мокрые. Что касается состава

и особенностей лесных почв, то в этом

1

отношении руководящее поло-

жение Инструкции указывало следующее:

«Класс добротности почвы определяется по величине среднего

прироста, ибо самое подробное описание составных частей почвы, сте-

пени сырости и рода покрова недостаточно, чтобы представить ясно

влияние почвы на рост насаждений; между тем как определением, что

такая-то почва дает среднего прироста, напр., при 80-летнем обороте

100 куб. фут., в точности определяется влияние оной на рост древесных

пород, предполагая одинаковые климатические отношения».

«Само собою разумеется, что в различных, по климату частях

государства, нужно принять особую классификацию почвы, основанную

на исследованиях о величине среднего прироста; но как в настоящее

время еще не имеется для сего достаточного числа данных, то для

определения класса добротности почвы таксаторы должны исследо-

вать в устраиваемой даче, на пробных площадях, сколько получается ;

в полных спелых насаждениях с одной десятины среднего прироста, ,

и наибольший средний прирост, найденный в даче, принимается за при-

рост, соответствующий лучшему или I классу почвы, а за худший класс •!

почвы (за исключением болот) почитается та, где найден в полных {

насаждениях наименьший прирост. Между этими крайностями можно i

принять средних 1, 2, 3 и более классов, смотря по тому, сколько разно- |

стей встречается в почве» (§ 74).

Изложенные основания классификации насаждений при лесо-

устройстве послужили стимулом для составления тогдашним таксато-

рам грдфом Варгас де-Бедемаром его опытных таблиц хода роста наса-

ждений, распределенных по составу и производительности на пять

классов добротности или, как теперь говорят, на пять классов бонитета.

Интересно отметить, что в работе гр. Варгаса по исследованию запаса

и прироста лесонасаждений тогдашней С.-Петербургской губ. (

69

), мы

встречаем понятие о типе леса, которое в позднейший период составило

эпоху. Именно, исследователь отмечает, что «прямая цель таксации,

т.-е.

определения запаса и прироста лесов, для ведения правиль-

ного хозяйства, может быть достигнута посредством измерения немно-

гих насаждений, представляющихся типами каждой лесной местности»

(стр.

3).

Опытные таблицы гр. Варгаса, характеризуя для каждой породы

классы добротности (или по-современному бонитета), указывали, что

в одном и том же классе могут быть различные почвы, т.-е. насаждения

одинаковой производительности могут быть при различных условиях

местопроизрастания. Так, например, сосновые насаждения I бонитета

в Ленинградской губ. приурочены к «свежему, тучному, суглинистому

песку», насаждения II бонитета могут встречаться, или на «свежем, рых-

лом, крупно-песчаном суглинике, или на черноземистом песке»; наса-

ждения III бонитета растут, или «на вязком, но хорошем суглинике».