Основы экотоксикологии. Методические указания к выполнению лабораторного практикума

Подождите немного. Документ загружается.

Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

«Восточно-Сибирский государственный технологический

университет»

(ГОУ ВПО ВСГТУ)

Основы экотоксикологиии

Методические указания

к выполнению лабораторного практикума и СРС

для студентов специальности

240901 «Биотехнология»

Составители: Гомбоева С.В.,

Инешина Е.Г.

Улан-Удэ

Издательство ВСГТУ

2006

2

В методических указания приведены краткие теоретические основы

экотоксикологии и эколого-гигиенической оценки биотехнологических произ-

водств и продуктов, лабораторные работы по определению влияния некоторых

соединений на биообъекты.

Методические указания ознакомят студентов с актуальными проблема-

ми экотоксикологии как раздела экологии с учетом современных концепций и

результатов исследований, позволят выработать у них теоретические и практи-

ческие навыки, необходимые для распознавания и прогнозирования поведения,

нормируемых токсикантов и их распределения в экосистемах. Даны параметры

предельно допустимых токсичных выбросов и их предельно допустимых кон-

центраций, влияющие на защитные свойства среды обитания и отдельные ор-

ганизмы. Приведена концепция повышения сопротивляемости биоты к небла-

гоприятным внешним воздействиям.

Описания включают вопросы для самопроверки. Представлены задания

на СРС – задачи и контрольная работа для студентов заочного обучения.

Методические указания для студентов специальности 240901 «Биотехноло-

гия».

Ключевые слова: микроорганизмы, тест-культуры,

токсины, ксенобиотики, отходы, экология, ПДК.

3

Введение

В настоящее время значительная часть человечества в

той или иной мере подвержена действию различных хими-

катов. Человечеству известно около 10 миллионов химиче-

ских соединений. Из них более 60 тысяч широко исполь-

зуются в быту, медицине, на производстве и в сельском хо-

зяйстве. Это количество веществ продолжает из года в год

увеличиваться (по некоторым данным примерно на 1000

наименований ежегодно). И большая их часть при опреде-

ленных обстоятельствах может причинить "серьезный вред

здоровью". Развитие промышленности неразрывно связано

с расширением круга используемых химических веществ.

Увеличение объемов применяемых пестицидов, удобрений

и других химикатов - характерная черта современного

сельского хозяйства и лесоводства. В этом объективная

причина неуклонного усиления химической опасности для

окружающей среды, таящейся в самой природе человече-

ской деятельности.

Экотоксикология изучает развитие неблагоприятных

эффектов, проявляющихся при действии загрязнителей на

самые разнообразные виды живых организмов (от микро-

организмов до человека), как правило, на уровне популя-

ций или экосистемы в целом, а также судьбу химического

вещества в системе биогеоценоза.

Существует большое количество физико-химических

методов обнаружения токсичных соединений в объектах

окружающей среды, однако наибольшей чувствительно-

стью обладают живые организмы на разных стадиях орга-

низаций, а также биосенсоры, созданные на основе фер-

ментов, полиферментных комплексов, клеточных органелл,

клетки, тканей, рецепторов, антител, антигенов, которые

специрфически взаимодействуют с регистрируемым аген-

том.

4

Токсическое действие веществ

Действие веществ, приводящее к нарушению функ-

ций биологических систем, называется токсическим дей-

ствием. В основе токсического действия лежит взаимодей-

ствие вещества с биологическим объектом на молекуляр-

ном уровне. Следствием токсического действия веществ на

биологические системы является развитие токсического

процесса.

Токсичность проявляется и может быть изучена толь-

ко в процессе взаимодействия химического вещества и

биологических систем (клетки, изолированного органа, ор-

ганизма, популяции).

Механизмы формирования и развития токсического

процесса, его качественные и количественные характери-

стики, прежде всего, определяются строением вещества и

его действующей дозой. Однако формы, в которых токси-

ческий процесс проявляется, несомненно, зависят также от

вида биологического объекта, его свойств.

Токсическое действие веществ, регистрируемое на

популяционном и биогеоценологическом уровне, может

быть обозначено как экотоксическое.

Экотоксический процесс на уровне популяции прояв-

ляется:

ростом заболеваемости, смертности, числа врожден-

ных дефектов развития, уменьшением рождаемости;

нарушением демографических характеристик попу-

ляции (соотношение возрастов, полов и т.д.);

падением средней продолжительности жизни членов

популяции, их культурной деградацией.

Для экотоксикологии интерес представляют лишь

молекулы, обладающие биодоступностью, т.е. способные

взаимодействовать немеханическим путем с живыми орга-

низмами. Как правило, это соединения, находящиеся в га-

зообразном или жидком состоянии, в форме водных рас-

5

творов, адсорбированные на частицах почвы и различных

поверхностях, твердые вещества, но в виде мелко дисперс-

ной пыли (размер частиц менее 50 мкм), наконец вещества,

поступающие в организм с пищей.

Часть биодоступных соединений утилизируется орга-

низмами, участвуя в процессах их пластического и энерге-

тического обмена с окружающей средой, т.е. выступают в

качестве ресурсов среды обитания. Другие же, поступая в

организм животных и растений, не используются как ис-

точники энергии или пластический материал, но, действуя

в достаточных дозах и концентрациях, способны сущест-

венно модифицировать течение нормальных физиологиче-

ских процессов. Такие соединения называются чужерод-

ными или ксенобиотиками (чуждые жизни).

Одна из сложнейших практических задач экотокси-

кологии - определение количественных параметров, при

которых экополлютант (загрязнитель) трансформируется в

экотоксикант.

Экотоксиканты

К числу природных источников биодоступных ксено-

биотиков, по данным ВОЗ (1992), относятся: переносимые

ветром частицы пыли, аэрозоль морской соли, вулканиче-

ская деятельность, лесные пожары, биогенные частицы,

биогенные летучие вещества. Другим источником ксено-

биотиков в среде, значение которого неуклонно возрастает,

является деятельность человека. Экотоксиканты накапли-

ваются в окружающей среде из-за определенного отстава-

ния эволюционных процессов микроорганизмов, направ-

ленных на выработку у них способности к катаболизму,

т.е. деградации этих соединений.

Многочисленные абиотические (происходящие без

участия живых организмов) и биотические (происходящие

с участием живых организмов) процессы в окружающей

среде направлены на элиминацию (удаление) экополлю-

6

тантов. Многие ксенобиотики, попав в воздух, почву, воду

приносят минимальный вред экосистемам, поскольку вре-

мя их воздействия ничтожно мало. Вещества, оказываю-

щиеся резистентными к процессам разрушения, и, вследст-

вие этого, длительно персистирующие в окружающей сре-

де, как правило, являются потенциально опасными экоток-

сикантами.

Подавляющее большинство веществ подвергаются в

окружающей среде различным превращениям. Характер и

скорость этих превращений определяют их стойкость.

Если загрязнитель окружающей среды не может по-

пасть внутрь организма, то, как правило, не представляет

для существенной опасности. Однако, попав во внутренние

среды, многие ксенобиотики способны накапливаться в

тканях. Процесс, посредством которого организмы накап-

ливают токсиканты, извлекая их из абиотической фазы

(воды, почвы, воздуха) и из пищи (трофическая передача),

называется биоаккумуляцией. Результатом биоаккумуля-

ции являются пагубные последствия как для самого орга-

низма (достижение поражающей концентрации в критиче-

ских тканях), так и для организмов, использующих данный

биологический вид, в качестве пищи.

К особо опасным экотоксикантам относят тяжелые

металлы. Молекулярными мишенями, то есть объектами

атаки ионов тяжелых металлов, служат: 1) гемсодержащие

белки и ферменты; 2) системы перекисного и свободнора-

дикального окисления липидов и белков, а также системы

антиоксидантной и антипероксидной защиты; 3) ферменты

транспорта электронов и синтеза АТФ; 4) белки клеточных

мембран и ионные каналы мембран.

Органические экотоксиканты. Среди миллионов ор-

ганических веществ, продуктов органического синтеза, от-

ходов промышленного производства и применяемых в раз-

личных областях человеческой деятельности (от пестици-

7

дов до трансформаторных масел, от топлив до моющих

средств) существует множество органических экотокси-

кантов. Ограничимся примером наиболее опасных хлорор-

ганических экотоксикантов.

Множественность клеточных мишеней для диоксинов

и подобных веществ в различных биологических средах

определяет широкий спектр токсических эффектов. В их

числе: 1) эмбриотоксические и тератогенные (эффекты в

отношении развития) - повышение числа спонтанных абор-

тов, рождение потомства с аномалиями развития; 2) имму-

нотоксические, аналогичные действию вируса СПИД; 3)

гистопатологические, вызывающие болезнь хлоракне (из-

менение клеток сальных желез кожи) и язвенную болезнь;

4) метаболические, связанные с модуляцией активности; 5)

эндокринно-токсические, связанные с влиянием на метабо-

лизм гормонов тироксина, эстрогенов, андрогенов (подав-

ление синтеза тестостерона приводит к устойчивой феми-

низации потомства); 6) нейротоксические, проявляющиеся

в повышенной нервозности, депрессивных состояниях,

снижении уровня умственного развития, что объясняют

влиянием полихлорированных диоксинов и дибензофура-

нов на метаболизм некоторых нейротрансмиттеров в клет-

ках головного мозга; 7) канцерогенные, вызывающие обра-

зование злокачественных опухолей.

Метод оценки токсичности

Пути развития бурно прогрессирующей химической

экотоксикологии заключаются в прослеживании всех воз-

можных маршрутов аккумуляции, биотрансформации эко-

токсикантов, выяснении множественных связей экотокси-

кантов с теми или иными видами биот, предсказании эко-

токсикологических последствий.

Особенно важны количественные характеристики,

касающиеся устойчивости химикатов и образования про-

дуктов их превращений в природных условиях, которые

8

получают либо в ходе мониторинга - отслеживания изме-

нения концентраций отдельных химических соединений

путем систематического анализа представительных проб

воздуха, воды и почвы, либо в результате лабораторного

моделирования. Таким образом, эти методы должны все-

сторонне совершенствоваться.

Основные практические результаты в экотоксиколо-

гии получаются в настоящее время в ходе эмпирических

исследований в реальных полевых условиях и лаборатори-

ях. В будущем необходимо продолжить работы, направ-

ленные на установление основных феноменов этой науки.

Среди них следует отметить следующие направления:

выявление видов живых организмов (прежде всего сре-

ди определяющих благополучие человеческой популяции),

обладающих повышенной чувствительностью к наиболее

опасным экополлютантам;

изучение закономерностей взаимодействий ксенобио-

тиков с абиотическими элементами окружающей среды,

приводящих к формированию экотоксических эффектов;

раскрытие закономерностей формирования неблаго-

приятных эффектов при сочетанном действии веществ, со-

ставляющих ксенобиотический профиль среды, влияние на

экотоксичность стрессоров нехимической природы;

выявление молекулярных и клеточных маркеров, по-

зволяющих выявлять токсическое действие ксенобиотиков

на экосистемы, до их проявления на уровне популяций и

т.д.

Определение острой и хронической токсичности

питьевых, грунтовых, поверхностных, сточных вод, а так-

же водных вытяжек из почв, осадков сточных вод и отхо-

дов в лабораторных условиях используют тест-объекты.

Методика основана на определении смертности тест-

объектов при воздействии токсических веществ.

9

Острое токсическое действие исследуемой воды или

водной вытяжки из почв, осадков сточных вод и отходов на

тест-объекты определяется по их смертности (летальности)

за определенный период экспозиции. Критерием острой

токсичности служит гибель 50% и более тест-объектов за

96 часов в исследуемой воде при условии, что в контроль-

ном эксперименте гибель не превышает 10%.

В экспериментах по определению острого токсиче-

ского действия устанавливают:

среднюю летальную концентрацию отдельных ве-

ществ (кратность разбавления вод или водной вытяжки из

почв, осадков сточных вод и отходов, содержащих смеси

веществ), вызывающую гибель 50% и более тест-

организмов (ЛК

50-96

);

безвредную (не вызывающую эффекта острой ток-

сичности) концентрацию отдельных веществ (кратность

разбавления вод или водной вытяжки из почв, осадков

сточных вод и отходов, содержащих смеси веществ), вызы-

вающую гибель не более 10% тест-организмов (БК

10-96

,

БКР

10-96

).

Подготовка к проведению биотестирования

Для проведения биотестирования необходимо пред-

варительно подготовить посуду, пробоотборники, места

хранения отобранных проб, а также рабочие места для об-

работки проб и исследования их на токсичность. Все про-

цедуры предварительной подготовки должны исключать

попадание токсичных, органических и каких-либо других

веществ из окружающих предметов или среды в исследуе-

мую воду или в водные вытяжки из почв, осадков сточных

вод и отходов.

Под биотестированием (bioassay) обычно понимают

процедуру становления токсичности среды с помощью

тест-объектов, сигнализирующих об опасности, независи-

мо от того, какие вещества и в каком сочетании вызывают

10

изменения жизненно важных функций у тест-объектов.

Благодаря простоте, оперативности и доступности биотес-

тирование получило широкое признание во всем мире и

его все чаще используют наряду с методами аналитической

химии.

Биотестирование как метод оценки токсичности вод-

ной среды используется:

при проведении токсикологической оценки промыш-

ленных, сточных бытовых, сельскохозяйственных, дре-

нажных, загрязненных природных и прочих вод с целью

выявления потенциальных источников загрязнения;

в контроле аварийных сбросов высокотоксичных

сточных вод;

при оценке степени токсичности сточных вод на раз-

ных стадиях формирования при проектировании локаль-

ных очистных сооружений;

в контроле токсичности сточных вод, подаваемых на

очистные сооружения биологического типа с целью преду-

преждения проникновения опасных веществ для биоцено-

зов активного ила;

при определении уровня безопасного разбавления

сточных вод ля гидробионтов с целью учета результатов

биотестирования при корректировке и установлении пре-

дельно допустимых сбросов (ПДС) веществ, поступающих

в водоемы со сточными водами;

при проведении экологической экспертизы новых ма-

териалов, технологий очистки, проектов очистных соору-

жений и пр.

Тест-объект (test organism) – организм, используемый

при оценке токсичности химических веществ; природных и

сточных вод; почв; донных отложений; кормов и др. Тест-

объекты, по определению Л.П. Брагинского, «датчики»

сигнальной информации о токсичности среды и замените-

ли сложных химических анализов, позволяющие оператив-

11

но констатировать факт токсичности (ядовитости, вредно-

сти) водной среды («да», «нет»). Тест-объекты с известной

степенью приближения дают количественную оценку

уровня токсичности загрязнения водной среды – сточных,

сбросных, циркуляционных и природных вод.

Для биотестирования используются различные гид-

робионты – водоросли, микроорганизмы, беспозвоночные,

рыбы. Наиболее популярные объекты – ювенальные фор-

мы планктонных ракообразных - фильтраторов Daphnia

magna, Ceriodaphnia affinis.

Важное условие правильного проведения биотести-

рования – использование генетически однородных лабора-

торных культур, так как они проходят поверки чувстви-

тельности, содержатся в специальных, оговоренных стан-

дартами, лабораторных условиях, обеспечивающих необ-

ходимую сходимость и воспроизводимость результатов ис-

следований, а также максимальную чувствительность к

токсическим веществам.

Длительность биотестирования зависит от задачи, по-

ставленной исследователем. Острые биотесты, выполняе-

мые на различных тест-объектах по показателям выживае-

мости, длятся от нескольких минут до 24-96 ч. Кратко-

срочные хронические тесты длятся в течение 7 сут и закан-

чиваются, как правило, после получения первого поколе-

ния тест-объектов. Хронические тесты на общую плодови-

тость ракообразных, охватывающие 3 поколения, длятся до

рождения молоди в третьем поколении.

Степень токсичности оценивается методами биотес-

тирования, а также по превышению ПДК в исследуемой

среде.

Для надежности контроля токсичности загрязнений

неопределенного состава должно быть задействовано од-

новременно несколько тест-объектов.

12

Тест-объекты

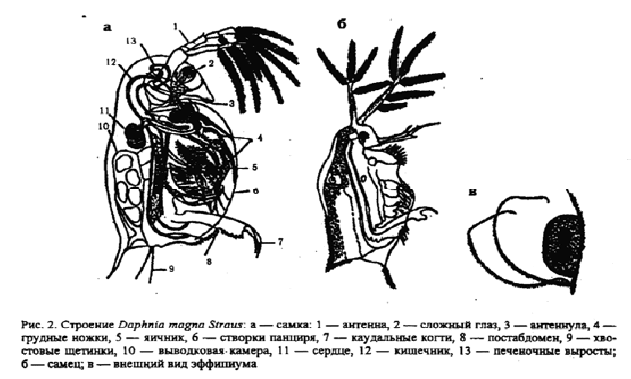

Daphnia magna Straus – относится к низшим ракооб-

разным, отряду ветвистоусых. Дафнии обитают в планкто-

не стоячих и слабопроточных пресноводных водоемов,

широко распространены на территории России.

Тело дафний овальной формы сжато с боков, заклю-

чено в прозрачный панцирь. Тело нечетко сегментировано

на головной, грудной и брюшной отделы (рис. 2). Голова

покрыта щитом, передний край которого вытянут, образуя

рострум. Под рострумом расположены две пары конечно-

стей: антеннулы и антенны, последние сильно развиты,

служат для скачкообразного перемещения в толще воды.

Пять пар грудных конечностей сильно расчленены, снаб-

жены щетинками, служат для фильтрации воды, питания,

дыхания. Брюшной (абдоминальный) отдел туловища за-

канчивается постабдоменом, дорсальных край которого

имеет выемку, характерную для дафний данного вида. Рас-

положение внутренних органов представлено на рисунке 2.

В головном отделе, не покрытом раковиной, расположен

глаз: большой — сложный, маленький — простой. Под

панцирем дафний легко различимы сердце, кишечник, вы-

водковая камера, которая находится в спинной части туло-

вища. В выводковой камере протекает эмбриональное раз-

витие дафний. Оптимальное питание обеспечивает удвое-

ние размеров рачков в промежутке между линьками. После

наступления половой зрелости рост дафний замедляется,

снижается и частота линек. Всего в течение жизни дафния

может линять до 24 раз. Молодь имеет в длину 0,7-0,9 мм.

Половозрелые самки – 2,2-2,4 мм, самцы –2,0-2,1 мм. Пе-

риод созревания рачков при оптимальной температуре

(+20±2

0

С) и хорошем питании – 5-8 сут, длительность эм-

брионального развития – 3-4 сут, при повышенной темпе-

ратуре до 25

0

С – 46 ч. В лабораторных условиях при опти-

мальном режиме дафнии живут 3-4 месяца и более.

13

При температуре свыше 25

0

С продолжительность

жизни может сокращаться до 25 сут. Голодание увеличива-

ет продолжительность жизни, но задерживает рост и на-

ступление линек. По характеру питания относятся к фильт-

раторам, в природе дафнии питаются взвешенными в воде

бактериями, одноклеточными водорослями, детритом, рас-

творенными органическими веществами.

В качестве тест-объекта используется Daphnia magna

Straus. Относится к низшим ракообразным, отряду ветви-

стоусых. Дафнии обитают в планктоне стоячих и слабо-

проточных пресноводных водоемов, широко распростра-

нены на территории России.

Белый энхитрей – один из видов беспозвоночных

животных, поддающихся культивированию в относительно

простых условиях. Культивируют энихитрея в почве, на

битом кирпиче, шлаке, гальке, между листами фильтро-

вальной бумаги, между полотнищами ткани, рогожи или

мешковины, среди погибшей листвы водных растений.

Культивируют некоторые виды энхитреид в чашках Петри

на агаре, содержащем двухпроцентный почвенный экс-

тракт. Поверхность агара покрывалась небольшим слоем

14

почвы, в котором жили черви, питаясь микрофлорой, раз-

вивающейся на агаре. Наиболее благоприятны для разве-

дения червей следующие условия: температура – 17-18

0

;

влажность почвы с хорошей структурой – 23-25%; актив-

ная реакция среды – нейтральная или слабокислая. Культу-

ра развивается быстро, когда в грунт вносят достаточное

количество червей, не менее 20 г на площадь 0.2 м

2

в тече-

ние первых 30-40 дней черви осваивают новую среду, на-

чинают размножаться, из яиц в сброшенных коконах вылу-

пляется молодь, которая также подрастает. Пользование

культурой следует начинать в период максимального при-

роста биомассы, т.е. через 45-50 дней с момента начала

разведения. В качестве корма употребляют различные кру-

пы, муку, овощи, зеленые травянистые растения, ягоды,

плоды, дрожжи, главным образом гидролизатные (кормо-

вые) в заваренном и измельченном виде. В незаверенном

виде употребляют лишь кормовые дрожжи, предваритель-

но разведенные теплой водой.

Олигохеты – малощетинковые черви (Oligochaeta) –

водные и почвенные (земляные), относительно многочис-

ленный подкласс в классе поясковых (Clitellata) кольчатых

червей (Annelida), которые широко распространены в пре-

сных и морских водах, в почве. Черви с цилиндрическим

телом длиной от десятых долей мм (субмикроскопической)

до 20 см у водных и до 2,5 м у наземных олигохет. Тело

червей сегментированное, состоит из колец-сегментов (со-

митов), числом от 3-5 до нескольких сотен. На переднем

конце червей имеется головная (предротовая) лопасть

(простомиум) различной формы, рот (перистом) и первый

сегмент - ротовой (перистомиум). Тело заканчивается пи-

гидием различной формы. У некоторых олигохет – наидид

может быть пара глаз по бокам головной лопасти. На сег-

ментах, кроме первого и пигидия могут быть щетинки, со-

бранные в пучки – 2 или 4 (брюшные и спинные) с разным

15

числом щетинок; щетинки брюшных и спинных пучков

могут быть одинаковыми и различаться по числу и форме.

Черви гермафродитные. Размножение преобладает (в нор-

ме) половое, но может быть бесполое (паратомическое –

образование зооидов в одном теле – у наидид) и архитоми-

ческое (разрыв тела на несколько частей с последующей

регенерацией переднего и заднего концов). При половом

размножении черви откладывают коконы, в которых про-

исходит развитие молоди.

Олигохеты играют важную роль в трофо-

ценотической структуре донных биоценозов, являясь ак-

тивными деструкторами и минерализаторами органических

веществ из донных отложений. Составляя в биоценозах до

70-90% показателей обилия, это сотни и тысячи экз./м

2

и

десятки и сотни гр/м

2

, олигохеты не способствуют значи-

тельному накоплению на дне органических осадков и, тем

самым, сохранению у дна и в грунтах высокого содержания

кислорода даже на максимальных глубинах. Олигохеты

служат кормом многих рыб и хищных беспозвоночных –

гаммарид (бокоплавов), пиявок и планарий.

Преимущество Тетрахимена пириформис перед

другими животными заключается в том, что введенный в

жидкую среду, где обитает инфузория, корм воздействует

на нее не только изнутри, вследствие его заглатывания и

переваривания, но и снаружи, так как частично, в отличие

от высших животных, она питается и путем всасывания

через свои мембраны, покрытые многочисленными пора-

ми, простых пищевых веществ (аминокислот, солей, вита-

минов).

На эти же оболочки действуют и вредные вещества,

возможно присутствующие в исследуемом продукте. В ре-

зультате не только резко сокращается время выявления

токсического действия пищи, но и уменьшаются ее коли-

чества, потребные для таких целей, вплоть до минималь-

16

ных уровней, не улавливаемых организмом высших жи-

вотных, имеющих более мощные механизмы защиты от

многих вредных факторов внешней среды. Наиболее близ-

ко к инфузориям по этим свойствам стоят культура тканей

и личинки насекомых.

Инфузория Тетрахимена пириформис имеет удли-

ненную грушевидную форму с более плоским каудальным

и слегка заостренным вентральным концом. Размер 20х50

нм, вес 1,5*10

-9

г. Клетка покрыта двойным слоем мембра-

ны с многочисленными порами: до 200 на 1 мкм

2

. Имеет

ротовое отверстие с четырьмя мембранами, глотку, пище-

варительные вакуоли, сократительную вакуоль. Штамм в

лабораторных условиях микроядра не имеет. Размножается

делением через каждые 2,5-6 ч. Тип пищеварения кислот-

но-щелочной. Оптимум рН для роста 6,5-7,0. В процессе

размножения рН сдвигается в щелочную сторону, достигая

7,5-8,0. Пределы температуры жизни +13 – 28

0

С – лизиру-

ется. При температуре ниже +18

0

С рост резко замедляется,

при температуре выше +30

0

С инфузория гибнет, при +37

0

С

– лизируется. В лабораторных условиях хорошо культиви-

руется при комнатной температуре +22 ±3

0

С.

Инфузория хорошо переносит 1% раствор NaCl, но

гибнет на 2%-ном.

Культурная стандартная среда: 2 г пептона бактерио-

логического; 0,5 г глюкозы; 0,1 г дрожжевого экстракта;

0,1 г морской соли аптечной (или 0,1 г NaCl) на 100 мл

дистиллированной воды. Среду подвергают автоклавиро-

ванию при 0,5 атм 30 мин или в кипящей водяной бане 1 ч.

Хранят в темном месте, т.к. на свету питательные компо-

ненты разлагаются. Инфузория – аэроб, т.е. нуждается в

кислороде, поэтому слой среды не должен превышать 1,5-2

см. Культуру поддерживают путем пересева каждые 7-10

сут. на новую среду.

17

В качестве тест-объектов широко используются так-

же и микроорганизмы различных таксономических групп,

однако и сами микроорганизмы способны вырабатывать

соединения, токсичные как для высших организмов (расте-

ния, животные), так и в отношении других микрооргани-

низмов (в т.ч. микотоксины - плесневые грибы рода Fusa-

rium, Stachybotrys, Dendrodochium, выделяющие афлаток-

сины, дендродохины, миротециум, фузариум и др.

Пути развития бурно прогрессирующей химической

экотоксикологии заключаются в прослеживании всех воз-

можных маршрутов аккумуляции, биотрансформации эко-

токсикантов, выяснении множественных связей экотокси-

кантов с теми или иными видами биот, предсказании эко-

токсикологических последствий. Особенно важны количе-

ственные характеристики, касающиеся устойчивости хи-

микатов и образования продуктов их превращений в при-

родных условиях, которые получают либо в ходе монито-

ринга - отслеживания изменения концентраций отдельных

химических соединений путем систематического анализа

представительных проб воздуха, воды и почвы, либо в ре-

зультате лабораторного моделирования. Таким образом, с

развитием науки и техники методы обнаружения токсикан-

тов в окружающей среде постоянно совершенствуются.

Лабораторная работа № 1

Определение токсичности на инфузориях

Цель: Научиться определять токсичность пробы кор-

мов (продуктов) на инфузориях Тетрахимены пириформис.

Токсичность характеризует собой угнетение процес-

сов жизнедеятельности организма вплоть до его гибели.

Токсичность продукта определяется по гибели инфузории.

Предлагаемый метод также позволяет выявить отдаленные

отрицательные последствия влияния продукта на организм

18

в течение ряда поколений. Инфузория в этом отношении

представляет весьма удобный тест-объект, так как за сутки

она дает 3-8 поколений. Для сравнения напомним, что для

воспроизводства одного поколения у мухи необходимо 25-

45 дней, у мыши – 2-4, а у крысы 5-8 месяцев, у человека

25-30 лет.

Ход работы: Взятые на анализ пробы кормов (про-

дуктов) тщательно перемешивают и растирают в ступке.

Берут ряд 3-5 навесок в количествах, обратно пропорцио-

нальных предполагаемой токсичности, но не более 300 мг в

наибольшей по массе навеске. Навески вносят в пробирки

и заливают по 2 мл чистой кипяченой водой, закрывают

резиновыми пробками с вырезкой для доступа воздуха, что

предотвращает выбрасывание пробок при нагревании про-

бирок. Прогревают в водяной бане (или стерилизаторе) 15-

20 мин при температуре 80-90

0

С. После охлаждения до

комнатной температуры в пробирки вносят по 0,05 мл

культуры Тетрахимены пириформис, разведенной перед

этим водой в 10 раз, затем помещают их в обычный шкаф

(в затемненное место) при комнатной температуре на 1-4

сут.

Наличие роста, его степень контролируют каждые су-

тки под микроскопом (лучше МБС-микробиологический

стериоскопический). Это позволяет просматривать пробы

прямо в пробирке, не беря их пипеткой, что является пред-

варительным контролем, за которым следует просмотр в

капле под МБИ. Каплю берут на предметное стекло пасте-

ровской или стеклянной палочкой, просматривают весь

объем, все слои. Контролем является водопроводная, де-

хлорированная путем кипячения вода, в которую одновре-

менно опытом также засевают культуру инфузорий.

Угнетение подвижности, наличие гибели, даже еди-

ничных особей или их деформации свидетельствует о ток-

сичности или другой вредности исследуемого материала.

19

Определенную вредность продукта характеризует и замед-

ление роста и размножения инфузорий. Для этого на 4 су-

тки производят количественный учет выросших особей в

счетной камере Фукс-Розенталя или Горяева, но чаще всего

капли среды в трехкратной повторяемости, наличием ка-

ких-либо отклонений в подвижности и внешнем виде ин-

фузорий. В совокупности эти наблюдения позволяют сде-

лать достаточные для практики выводы о степени токсич-

ности исследуемого корма (продукта) и даже характеризо-

вать ее в баллах:

Эффекты на фоне контроля Балл Оценка токсич-

ности корма

(продукта)

Рост Гибель кле-

ток

Другие из-

менения

1 нетоксичный густой нет нет

2 слабо токсичный несколько

угнетен

нет возможны

3 умеренно ток-

сичный

сильно уг-

нетен

нет возможны

4 токсичный очень силь-

но угнетен

часть по-

гибла

возможны

5 сильно токсич-

ный

- полная ги-

бель клеток

-

Целесообразно делать и подсчет выросших особей.

Для этого во все пробирки вносят по 3 мл фиксирующего

раствора, например, формалина, приготовленного по сле-

дующей прописи: 20 мл 33% формалина, 175 мг КН

2

РО

4

и

440 мл дистиллированной воды.

Количество инфузорий в каждой пробирке, соответ-

ствующей разведению (титру) корма или продукта, выра-

жают в процентном отношении к контролю (засеянному на

стандартную среду, разведенную водой в 10 раз) и выдер-

жанному то же самое время, что и опыт. На основании по-

лученных цифр проводят соответствующие расчеты угне-

тения роста и гибели по правилам общей токсикологии.

При необходимости используют и полулогарифмическую

20

сетку пробит-анализа (пробит – по-английски вероятность,

т.е. анализ, характеризующий математическую вероятность

оцениваемого явления), приводимую во многих руково-

дствах по токсикологии.

Кроме того, пробы, не показавшие гибели или других

патологических изменений Тетрахимены в течение 1-4 сут,

оставляют на дальнейшую инкубацию до 7 сут для выявле-

ния возможной кумуляции, т.е. накопления токсического

эффекта, характеризующегося замедлением развития, час-

тичной гибелью и другими изменениями жизнедеятельно-

сти данного тест-объекта. Их наличие также выражают в

баллах или в процентах от количества особей в опыте и по

отношению к контролю.

Лабораторная работа № 2

Определение токсичности воды и водных вытяжек

из почв, осадков сточных вод, отходов на дафниях

Цель: Определить острую токсичность питьевых,

грунтовых, поверхностных, сточных вод, а также водных

вытяжек из почв, осадков сточных вод и отходов с исполь-

зованием в качестве тест-объекта низших ракообразных

дафний.

Острое токсическое действие исследуемой воды или

водной вытяжки из почв, осадков сточных вод и отходов на

дафний определяется по их смертности за определенный

период экспозиции. Критерием острой токсичности служит

гибель 50% и более дафний за 96 часов в исследуемой воде

при условии, что в контрольном эксперименте гибель не

превышает 10%.

В экспериментах по определению острого токсиче-

ского действия устанавливают:

• среднюю летальную концентрацию отдельных веществ

(кратность разбавления вод или водной вытяжки из почв,