Платонов О.А. Очерки истории русской иконы

Подождите немного. Документ загружается.

ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

ИССЛЕДОВАНИЯ

РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Серия научных изданий и справочников, посвященных

малоизученным проблемам истории и идеологии русской

цивилизации:

Русская цивилизация: история и идеология

Слово и дело национальной России

Экономика русской цивилизации

Экономическое учение славянофилов

Денежная держава антихриста

Энциклопедия черной сотни

История русского народа в ХХ веке

Стратегия восточных территорий

Мировозрение славянофилов

Биосфера и кризис цивилизации

Начальная история русской цивилизации

Третий Рим против нового мирового порядка

Судьбы русской школы

Русские святые и подвижники Православия

Государственно-правовой идеал славянофилов

Русские монастыри и храмы

Очерки истории русской иконы

ОЧЕРКИ

ИСТОРИИ

РУССКОЙ

ИКОНЫ

От Крещения Руси

до наших дней

Институт русской цивилизации

2011

Очерки истории русской иконы от Крещения Руси до наших дней. Сост.

и отв. ред. О. А. Платонов. М., Институт русской цивилизации, 2011.

стр. 592, 444 илл., (64 цветн. илл).

Русская икона является главным выражением духовности русского на-

рода, отражающим самобытность и величие русской цивилизации, вопло-

щенных в понятии Святая Русь.

В отличие от западной религиозной живописи русская икона не пор-

трет и не картина, а «небесное явление», «подобие Божественного». В ней

нет ничего мирского и телесного, ее отвлеченные образы являют тайну

невидимого, создают сверхъестественную возможность приближения к

Богу.

В книге «Очерки русской иконы» собраны самые значительные произ-

ведения по истории русской иконы выдающихся ученых и знатоков ико-

ны XIX–XX веков, а также материалы современных исследователей. Мно-

гие русские люди до 1917 года знали язык иконы как слова молитвы. В ХХ

веке это знание было потеряно. В настоящем издании отражены вопросы

богословия, техники и развития иконы от Крещения Руси до наших дней,

рассказано об основных школах, направлениях и темах русского иконо-

писания.

ОСОБЕННОСТИ

И ТЕХНИКА

РУССКОЙ ИКОНЫ

7

Почитание икон в России издревле перешло пределы, полагавшиеся

обычаем, и обрядовая сторона молитвы сосредоточилась в непрестанном

«поклонении» иконам. «Иже святым иконам не поклоняется, чюж есть

веры святыя, яко иконная честь на первый образ переходит». В перечне ла-

тинских заблуждений, приводимом в послании Михаила Керулария (1054

г.), в древнейшей редакции славянского перевода (списки XIV в.), уже ста-

новится общим то обвинение, что «иные латины отрицаются поклонения

святым иконам», и что, входя в церковь, латины не поклоняются святым

иконам. Как свидетельствует старейшая русская летопись: «Влезше бо в

церковь не поклонятся иконам, но стоя поклонится, и поклонився напи-

шет крест на земли и целует, встав прост станет на нем ногами; да лег це-

лует, а встав, попирает». В записке XI в. «О фрязех и о прочих латинах» (по

спискам конца XIII в.) латины «обрах в святых церквах не пишут, проче

единаго Пропятого, но и то Пропятие не шаровным строением пишут, но

токмо цело в едином древе и в камени изваяно творят, рекше издолблено».

По поводу обвинения некоторых латинян в иконоборстве давалось такое

объяснение: «Иже есть гное тезоименитаго ересь и проклятых онех, иже

иконы пожгоша», причем под «тезоименитым гноею» разумеется Кон-

стантин Копроним.

Распространение икон в России было тесно связано с обилием на

Руси лесов. Из дерева строились избы, палаты и церкви, и украшали их

иконами, писанными на дереве. Из Византии – хотя сравнительно редко,

и то в особых случаях – могли получать картоны и рисунки, отчасти даже

вызывать мозаичистов, но за иконными образцами обращались или на

Балканы, к болгарам и сербам, или к греческому Востоку, через Херсонес

и Кафу в Малую Азию, где во многих местностях издревле была принята

иконопись на дереве. Дело в том, что лишь немногие плотные и чистые от

узлов породы дерева, как-то: липа и ее виды, ольха, береза, дуб, кипарис

дают доски чистые, не трескающиеся от сушки, несмолистые и не сгибаю-

щиеся от времени, годящиеся вполне под иконы, и потому, напр., боль-

ших иконостасных икон на сиро-египетском Востоке не было и не мог-

ло быть по условиям древней караванной торговли. Крупные греческие

иконы исполнялись лишь в период культурного замирания Балканского

п-ова, древнейшие афонские исполнялись на дубе и пр. Затем, приготов-

ИКОНОПОЧИТАНИЕ В РОССИИ

8

Дионисий. Спас в Силах. Икона. 1499–1500 гг. 192 х 130 см. ГТГ.

9

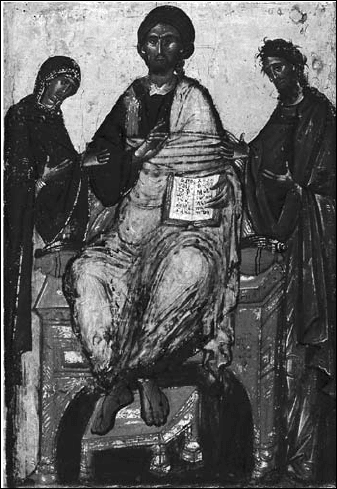

Деисус со святыми. Средник иконы.

Кон. XIV – нач. XV в. 48 х 35 см. ГТГ.

ление иконных досок представляет все же и в северной России, при ее

лесных богатствах, сложное хозяйство, требующее многолетнего процес-

са сушки приготовленных досок. Древнейшие новгородские, псковские

иконы сохраняются прямыми и лишены разрывов, тогда как московские

и суздальские оказываются вогнутыми, и их необходимо подвергать долго-

му распариванию, чтобы привести в должное состояние. Между тем, имен-

но для московских писем применялись подвижные шпонки или распорки,

вкладывающиеся в нарезки на задке иконы, написанной даже на одной до-

ске. В старых иконах, ради вящего их сохранения, замечается даже особая

штучная проклейка досок, для образования одной иконы. Напротив того,

однообразные формы икон 2-й половины XVI и всего XVII в. указывают на

огульную заготовку в массовых производствах, сведшихся, в конце концов,

к выработке характерных типов русской «расхожей» иконы и «дешевки».

В эпоху расцвета русского иконописания в новгородской школе XVI в.

и ранней московской того же времени икона стала называться «мерной».

Определенный размер досок был установлен в это время не только для

икон во всех ярусах иконостаса, но даже и для икон моленных, сообраз-

но с их излюбленными темами, а равно и достоинством исполнения, а,

следовательно, и ценностью: появляется определенная мера, шаблонный

размер, с небольшими отклонениями. Производство икон настолько рас-

ширяется, что выработкой досок занимается ряд промышленников, и

техника этой выработки достигает изу-

мительного совершенства. Достаточно

сравнить грубые доски икон так называ-

емого «корсунского письма» с досками

первых строгановских писем, чтобы и с

этой стороны оценить подъем мастер-

ства. Конечно, главное значение полу-

чили дощатые иконостасы и их сложная

форма, выработанная к концу XV в. Из-

вестно, что греческие иконостасы, сло-

жившиеся приблизительно в X–XI вв.,

сохранили основной состав и в XV в., и

трудно отличить в греческих церквах и

в сербо-болгарских иконостас XIV в. от

позднейшего: перила, мраморные или

деревянные, по низу в виде плит или до-

сок между таких же столбов; на уровне

преграды, приблизительно по пояс че-

ловеку, ярус местных икон, заполняю-

щих промежутки между столбов, ранее

10

Божия Матерь «Знамение». Икона.

XVIII в. 89,4 х 70,6 см. ГМИР.

завешивавшиеся; поверх венечного бруса или настилки протягивается во

всю ширину пояс или фриз мелких икон «праздников», который должен

быть под руками так, чтобы было удобно вынимать из него икону наступив-

шего праздника для аналоя. Таков весь состав греческого иконостаса, для

украшения которого ставили еще наверху крест. С Х в. его стали заменять

Распятием, ставя по сторонам Распятого иконы Божией Матери и Иоан-

на Богослова, предстоящих. Уже в XV в. в России появился тип высоких и

многоярусных иконостасов. Возможно, что этот тип многоярусных иконо-

стасов развился в России в некоторой связи с появлением осложненного

типа греческих иконостасов на Афоне и в славянских монастырях Букови-

ны и Молдовлахии. По-видимому, главную роль в данном случае сыграли 3,

5, 7 и 9 икон «Деисуса» (вместо одиночной греческой трехсоставной иконы

большого размера, помещавшейся в середине греческого иконостаса), ко-

торые образовали особый и притом высокий пояс фигур в рост. Мы имеем

известие Новгородской летописи о «Деисусе» письма Андрея Лаврентьева

и Ивана Ярцева (Дермы), исполненном в 1509 г. для св. Софии Новгород-

ской, который может считаться древнейшим примером этого типа. К 1528

г. относится построение нового высокого иконостаса архиеп. Макарием в

новгородской св. Софии. Но мы узнаем из «Софийского временника», что

в 1482 г. «Владыка Ростовский Вассиан дал сто рублей иконникам Денисию,

да попу Тимофею, да Ярцу, да Коне писати «Деисусы» в новую церковь свя-

тую Богородицу, иже и написаша чудно вельми и с праздники и с пророки».

Очевидно, это был иконостас по новому типу, т. к. он имел уже 2 верхних

яруса: деисусный и пророческий. Про-

роческий ярус, составляя лишь украше-

ние соборных храмов, позднее не был,

по существу, безусловной частью ико-

ностаса. Ярусы или пояса технически

назывались в старину «тяблами», рас-

полагались до XVII в. в одинаковом по-

рядке: внизу пояс местных икон, выше

деисусный, с Господом Вседержите-

лем в середине, над ним пояс (12–19)

«праздников», который поэтому вырос

в размерах против древних греческих

«праздников», обыкновенно в вышину

более, чем в ширину, затем пророче-

ский с Богоматерью, держащей Мла-

денца в середине, иначе «Похвала Пре-

чистой Богородицы с Пророки», или

Богородицей «Знамение» (позднее на-