Платонов О.А. Очерки истории русской иконы

Подождите немного. Документ загружается.

231

вописцев к стилевому постоянству,

нельзя говорить об архаизме или

провинциализме псковского искус-

ства XVI в.

В ансамбле деисусных икон сто-

личное влияние, проявляющееся в

иконографии, в увлечении художни-

ка красивой линией, в утрированной

утонченности облика персонажей,

сочетается с типично псковским не-

сколько сумрачным колоритом, где

эффектный золотисто-желтый фон

живет как воспоминание о светя-

щемся аурипигменте икон конца

XIV – начала XV в.

Полон лиризма и задушевности

образ Богоматери, склонившейся

к Младенцу, в иконе «Богоматерь

Тихвинская с Акафистом» 1-й четверти XVI в. Несмотря на сильно смы-

тый красочный слой, хорошо виден рисунок тонкого нежного лица. Вы-

разительный силуэт Богоматери в густо-вишневом мафории на светло-

костяном фоне, а также плавность линий, согласованность цветовых

отношений, спокойный, гармонический строй композиций в клеймах,

несомненно, навеяны образцами московского искусства. Светлый, почти

акварельный фон горок и архитектурных кулис сопоставлен с корпусно,

по-псковски написанными фигурами. Отдельные иконографические де-

тали отмечены самобытностью в русле местных традиций богословского

утонченного толкования иконописной символики: постепенное нарас-

тание апофеоза Благовещения в цикле клейм, иллюстрирующих Протое-

вангелие Иакова, переданное изменяющейся формой небесной сферы с

тремя лучами – символом Троицы; или символика цвета горок в клеймах

со скачущими волхвами: зеленых (цвет надежды, обновления, познания)

– волхвы в поисках обетованного Мессии, и розовых (цвет «зари ведре-

ной», духовного озарения) – волхвы; несущие радость обретения спасе-

ния всему миру в соответствии с поэтическими строками Акафиста («…

Тоя последоваша зари и ярко светильник держаще ю»). Нюансы колорита,

как и иконографический состав клейм, определенно указывают на диони-

сиевские традиции.

К 1-й половине XVI в. относится икона «Параскева Пятница в жи-

тии». Об этой почитаемой на Руси святой, покровительнице прях и тка-

чих, торговли и брака, псковский художник рассказал только как о му-

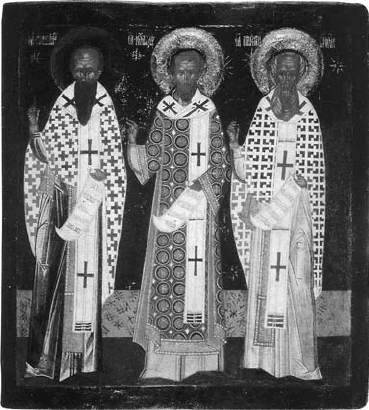

Василий Великий, Иоанн Златоуст,

Григорий Богослов. Икона. 1-я пол.

XVI в. Псков. 85 х 77 см. ГИМ.

232

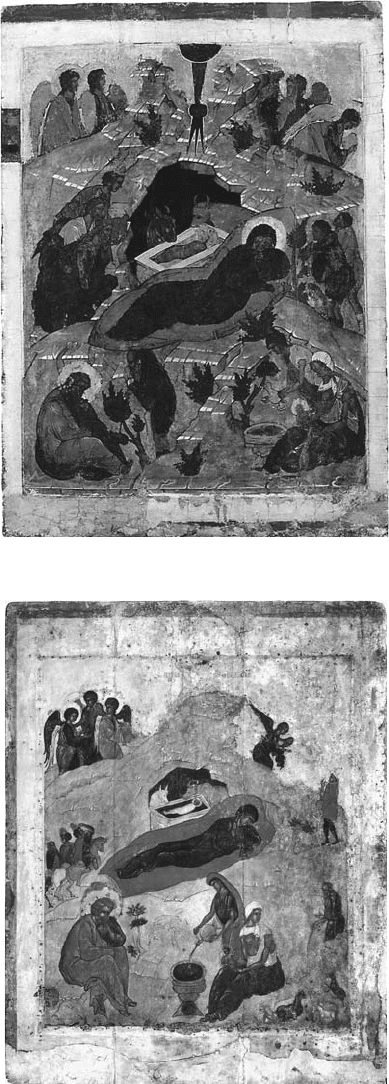

Рождество Христово из праздничного чина.

Икона. 1-я пол. XVI в. 77 х 56 см. ПМЗ.

ченице, страдавшей и умершей

за свою веру. Святая предстоит

строго фронтально в рост. Ее силь-

но вытянутую, тонкую, с непро-

порционально длинными руками

фигуру венчает маленькая голова

с темным, без оживок, узким ли-

ком и по-псковски близко постав-

ленными глазами. В правой руке

Параскева держит крест, в левой

– развернутый свиток с текстом

«Символа веры». Фигура лишена

какого-либо намека на движение.

Ее значительность и монумен-

тальность усиливаются тревожно

полыхающей киноварью плаща,

распластанного, как огромные

крылья. Аскетически сумрачный

лик подчеркнут белым цветом

плата, раскинутого по плечам. Об-

раз Пятницы в среднике вполне

соответствует идеалам псковско-

го искусства классической поры.

Палитра тоже излюбленная, тра-

диционная. Однако персонажи

клейм не имеют эмоциональной

характеристики: каждая из сцен

– бесконечно длящееся действо,

даже драматические коллизии за-

печатлены как застывшие мгнове-

ния. Основные цвета – красный и

зеленый – звучат нежнее и мягче,

чем в среднике, благодаря введе-

нию сближенных оттенков. Сере-

бристый фон усиливает впечатле-

ние чистоты, свежести и простора.

В соотношении пропорций сред-

ника и клейм, фигур и фона есть

своя глубокая логика, определяю-

щая удивительную целостность и

гармоничность этого памятника.

Рождество Христово. Икона. 1-я пол. XVI в.

73 х 53 см. ПМЗ.

233

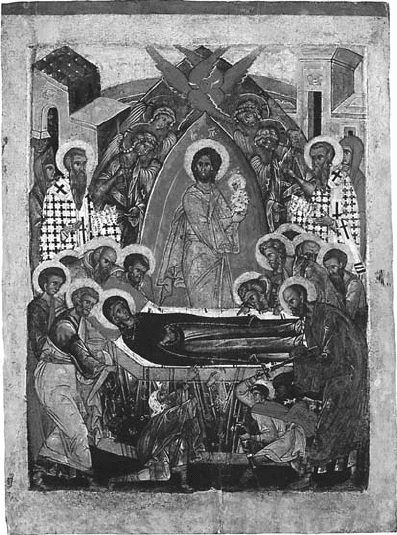

Самобытные черты псков-

ской школы с ее удивительным

сочетанием драматизма и тонкого

лиризма ярко предстают в другой

иконе XVI в. – «Успение и киев-

ские князья Владимир, Борис и

Глеб». Эта икона, написанная на

продолговатой, более древней до-

ске, не сохранившей авторскую

живопись, совмещает два сюжета,

что соответствует псковской тра-

диции. В древнерусской живопи-

си среди икон на сюжет «Успения»

аналог этому памятнику по силе и

непосредственности выражения

человеческой скорби мы найдем

лишь в псковской же иконе XIII в.

«Пароменское Успение» из Тре-

тьяковской галереи. Апостолы не-

складны, большеголовы, с круп-

ными ступнями ног. Композиция

иконы предельно тесна, сдавлена. Ритму склоненных к ложу горестных

фигур апостолов вторят словно покачнувшиеся в плане архитектурные

формы, представленные объемно и вещественно. Их неустойчивость,

вместе с беспокойно теснящимися персонажами, придает всей сцене ха-

рактер смятенности, растерянности. Художник сострадает и сопережива-

ет, он пишет не Божественное Успение (усыпление), а скорбную утрату.

Произведение впечатляет непосредственностью эмоций, выраженных

наивно и искренне.

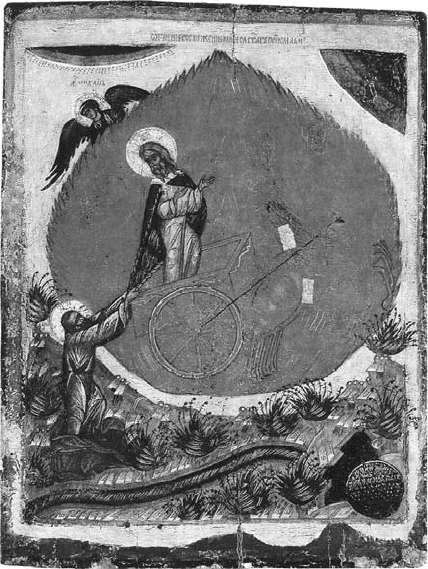

Народные черты проявляются и в таких памятниках XVI в., как «Ог-

ненное восхождение пророка Ильи» и «Чудо Георгия о змии». В подобных

иконах церковный сюжет часто бессознательно превращался в чудесное

сказочное изображение.

Небольшой образ с огненным восхождением Ильи определенно свя-

зан с народным творчеством и, вместе с тем, раскрывает важную для вы-

сокого богословия идею преемственности Ветхого и Нового Заветов язы-

ком простым и ясным. Художественная ценность памятника заключается

не только в образной духовной характеристике, но и в лаконичности изо-

бразительного языка и декоративной законченности линейной и цвет-

ной композиции. Вся сцена исполнена движения. Крайнее напряжение

выражает фигурка ученика Елисея, изо всех сил вцепившегося в милоть

Успение. Икона. 1-я пол. XVI в. 77 х 56 см. ПМЗ.

234

(плащ, подбитый овчиной) учите-

ля. Уносится вихрем колесница,

мелькают быстрые ноги крылатых

коней… Их внутренний напор и

вращение колеса подчеркиваются

скользящими белильными движ-

ками.

Чрезвычайно сильны фоль-

клорные мотивы в «Чуде Георгия

о змии». Легенда о воине Георгии,

который победил страшного змия,

требовавшего человеческих жертв,

и спас царевну и всю страну Ли-

вийскую, получила широкую по-

пулярность еще в домонгольский

период. Уже тогда Георгий почи-

тался как воин-мученик, считал-

ся заступником русских воинов и

назывался Победоносцем. Позже

св. Георгий стал почитаться и как

покровитель землепашцев и па-

стухов. Заказчик иконы собрал

всех необходимых для его благополучной жизни святых: тут и заступник

скотоводов св. Власий, и святые «коневоды» Флор и Лавр. Чистые и яркие

краски, богатое узорочье доспехов, сплошь покрытых орнаментом, кудря-

вые горки передают полное сказочной фантастики щедрое многообразие

легендарного события. Подобные иконы в это время создаются и в новго-

родских провинциях, и на Севере.

Специфические интонации псковской школы живописи в XVI в. в

полную силу звучат в многочисленных чиновых иконах, украшавших

когда-то иконостасы скромных псковских церквей. Стиль псковской жи-

вописи в составе иконостаса видоизменяется, подчиняясь необходимости

гармонического единения составных частей комплекса: палитра высвет-

ляется, усиливается плоскостное начало и, как следствие, – значение си-

луэта, смягчается напряженность образного строя, уменьшается или со-

всем исчезает разнообразие драматических оттенков.

Типичные черты псковской школы живописи выступают в празднич-

ных иконах 1-й половины XVI в. из церкви Архангела Михаила и церкви

Николы погоста Любятово. Оба ряда имеют стилистическое и иконогра-

фическое сходство. Иконам присущи свойства именно того направления

зрелого псковского живописного искусства XVI в., в основе которого ле-

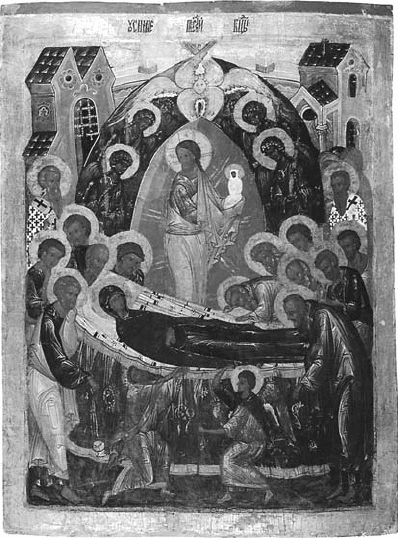

Успение из праздничного чина. Икона.

Сер. XVI в. 91 х 68 см. ПМЗ.

235

жат народные традиции. Следуя духу этих традиций, иконописцы, создав-

шие праздники из церкви Архангела Михаила, стремились к предельной

«достоверности» в передаче легендарных событий. Привлечение иконо-

графических схем, основанных на апокрифах, богослужебных текстах и

песнопениях, где наиболее ярко засвидетельствована «историчность»

сюжетов и истинность догматов (Богоматерь среди жен-мироносиц и

«тайна плащаницы», сохранившей очертания тела Христа, воскресшего

во плоти, в «Женах-мироносицах у гроба Господня», «камень кругл» со

следами ступней Христа в «Вознесении» и т. д.), внимание к наблюден-

ному в реальной жизни призваны утвердить подлинность изображаемо-

го действа. Фигуры апостолов в композиции «Омовение ног», данные в

сложных красивых ракурсах, материально убедительны. Несмотря на не-

которую приземистость пропорций, они стройны. Ритм линий и силуэтов

продуманно тонко подчеркивает и выделяет главные персонажи. Легкое

движение связывает между собой все фигуры. Архитектурные кулисы –

два строгих здания базиликального типа и стена, повторяющая круговую

композицию сидящих апостолов, – выполнены светлыми охрами и зе-

ленью. Тем значительнее выделяются темные лики, на которых яркими

бликами вспыхивают светлые пятна вохрений. Позы апостолов передают

разнообразные состояния: покорность Божественному провидению, глу-

бокое размышление, сосредоточенную задумчивость, наивное удивление.

В этой иконе есть любопытная деталь, известная нам только в росписях

середины XVI в. Благовещенско-

го собора в Москве, где работали

псковские мастера: в верхней части

композиции, на площадке, образуе-

мой капителью колонны, нарисован

петух, который символизирует пред-

стоящее отречение апостола Петра.

Однако в древнехристианской симво-

лике петух знаменует Воскресение, а

поскольку в последующей за омове-

нием ног Тайной вечери Иисус уста-

новил таинство Евхаристии – залог

будущего Воскресения человечества,

то смысл изображения значительно

усложнился и здесь является своео-

бразным эпиграфом к следующему

сюжету, который, возможно, входил

в состав праздничного ряда или под-

разумевался.

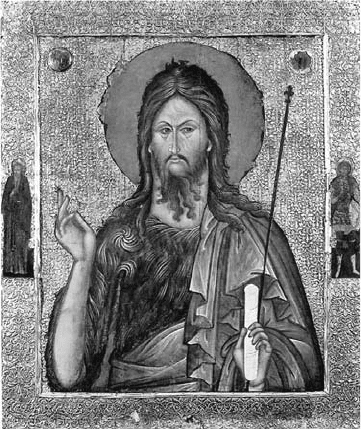

Иоанн Предтеча с Иоанном Лествичником

и Федором Стратилатом. Икона.

2-я пол. XVI в. Псков. 86 х 71 см. ПМЗ.

236

Во всех иконах этого ряда есть моменты, в которых чувствуется наблю-

дение жизни, что-то свое, свежее, что вносят мастера-псковичи в старую

схему. Например, изображение жен-мироносиц в оригинальных головных

уборах, островерхих киках, которые носили в ту пору псковитянки.

Иконографический состав части любятовских икон и общая лири-

ческая интонация сцен в них обнаруживают ориентацию на московский

образец, но изобразительное решение архангельского и любятовского

комплексов – объемная пластика форм, энергичный рисунок, контраст-

ная красно-зеленая палитра – свидетельствует о сохранении принципов

псковского живописно-экспрессивного стиля XV в. Так, например, празд-

ничный ряд и иконы середины XVI в. из деисусного и пророческого чинов

церкви Николы со Усохи, иллюстрирующие дальнейшее развитие псков-

ского стиля. В иконах Деисуса еще чувствуется монументальность и лако-

низм искусства минувшего столетия. Внушительные фигуры двух Иоан-

нов – Златоуста и Богослова, – как бы освещенные золотым светом фона,

трактованы с большим пониманием декоративности. В облике Иоанна

Богослова – размах и мощь. Его шагающая фигура полна энергии. Экс-

прессия образа подчеркнута живописными драпировками темно-зеленого

гиматия и «огненным» краем Евангелия в руке святого. Иоанн Златоуст

облачен в роскошный священнический саккос, украшенный орнаментом

золотых крестов в темно-синих

кругах и каймой «золотого шитья».

В изящных и плавных линиях си-

луэта его фигуры – благость и по-

кой. Изображение земли в цветах,

на которой стоит Златоуст, види-

мо, имеет отношение к теме рая,

где «красиво и светло, муравно и

цветно», да и сами апостолы вос-

принимаются как «духовные цве-

ты бессмертного луга». Сумрач-

ный, благородный колорит одной

иконы оттеняет праздничную

многоцветную палитру другой;

объединяясь, они создают еди-

ную гамму. Цветовые и линейные

ритмы Деисуса, его пластика про-

должены в иконах праздничного

чина. В них сохраняется показа-

тельная для псковского искусства

эмоциональность, но прежняя

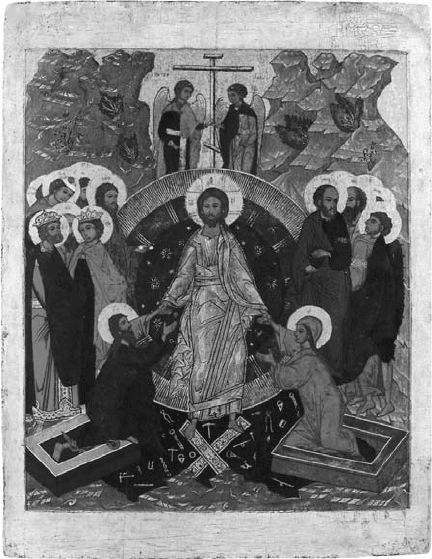

Спас Недреманное Око. Икона. 2-я пол. XVI в.

Псков. 31,5 х 24 см. ПМЗ.

237

возвышенность настроения зачастую сменяется внешней позой не без

влияния тенденций западноевропейского искусства. Во вкусе времени

усиление повествовательности и стремление передать естественные чело-

веческие чувства. Отсюда трогательные мотивы с элементом жанра: «ла-

скание» Марии в «Рождестве Богоматери», изнеможенная Богоматерь в

«Распятии», Адам, целующий руку Христа, в «Сошествии во ад». Неко-

торые детали архитектурных декораций, такие, как островерхие башни с

флюгерами, здание с башенками, напоминающее рыцарский замок, об-

наруживают знакомство с немецкими гравюрными листами.

Традиции высокого искусства хранит совмещенный ярус деисусного

и праздничного чинов небольшого иконостаса середины XVI в. из церк-

ви Дмитрия Мироточивого. Несмотря на миниатюрные размеры, иконы

наделены чертами монументального стиля. В медленном, плавном ритме

движутся легкие, чуть вытянутых пропорций фигуры Деисуса. Уверенной

рукой смоделированы складки одежд. Цвет в одеждах как бы перетекает

из одного изображения в другое: на вишневом гиматии вспыхивает голу-

боватый рефлекс от сине-зеленого хитона соседнего персонажа, создавая

редкие цветовые сочетания. В сценах праздничного ряда можно обратить

внимание на несколько любо-

пытных деталей. В «Троице»

(композиция которой отдален-

но напоминает рублевскую схе-

му) нога левого ангела повер-

нута так, что видна обнаженная

ступня. Как здесь не вспомнить

символику «ступни» Христа в

пророчествах и гимнах в свя-

зи с ипостасью Второго Лица

Троицы – Богочеловека в русле

антитринитарных ересей этого

времени. «След» Христа в про-

рочествах – символ Его чело-

веческой сущности, грядущего

Воплощения. Бога Сына при-

нято изображать с открытой

ножкой, повернутой ступней к

зрителю, как на иконах Бого-

матери с Младенцем. Написав

одного ангела с крестчатым

нимбом, усвоенным Христу, а

другого – с открытой ступней,

Огненное восхождение пророка Илии.

Икона. XVI в. Псков. 79 х 59 см. ПМЗ.

238

как Спаса-Младенца, художник как бы подчеркнул «равночестность» всех

Лиц Троицы. Художник-богослов – не редкость для псковского иконо-

писания, особенно в XVI в. Достаточно сослаться на знаменитые иконы,

созданные после пожара 1547 г. для Благовещенского собора Московского

Кремля. В сцене «Введение во храм» ангел, как причудливый цветок, «вы-

растает» из велума; в «Рождестве Богоматери» величественно склонившая

голову Анна уподоблена образам античного искусства; завораживает ге-

ральдическая композиция сцены «Вознесение». Мастера, создавшие это

произведение, проявили замечательное чувство меры и вкус, используя

достижения др. центров, прежде всего столицы, и сохраняя верность соб-

ственным.

Художественные достоинства иконы «Спас Недреманное Око» опре-

деляются специфическими интонациями псковской живописи развитого

XVI в., живущими воспоминаниями о классическом наследии Пскова: это

и цветовая гамма насыщенных теплых тонов, золотой ассист, известная

динамичность (фигура ангела), орнаментальность, но более всего ориги-

нальность иконографического извода. Сюжет, рассматриваемый на Руси

как иллюстрация стихов 3–4

Псалма 120, несущего охрани-

тельный смысл, что отразилось

в его надписании: «Ниже воз-

дремлет храняй тя, Се не воз-

дремлет, ниже уснет, храняй

Израиля», в интерпретации

псковского художника при-

обрел неожиданный ракурс

благодаря иконографическим

новациям.

Все необычно в этой ико-

не: свитки в руках Богомате-

ри и Христа; непонятное на

первый взгляд сплетение трав

и плывущие птицы в нижнем

регистре, раскидистое дерево

на горке, необычной формы

«узел», завершающий нижний

край одра, и ряд др. деталей.

Ответы на вопрос о причи-

нах появления столь уникаль-

ных деталей можно получить,

если взглянуть на икону со

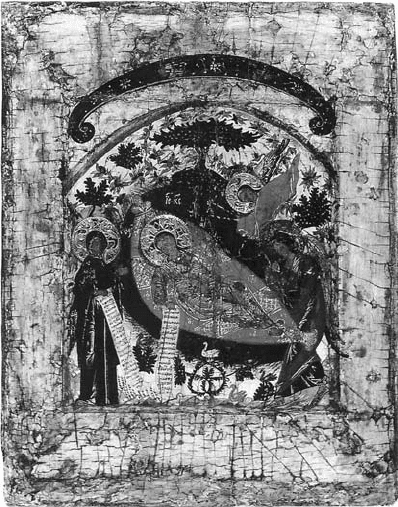

Сошествие во ад. Икона. Кон. XVI в. Псков.

90,5 х 70,4 см. Из собрания М. де Буара

(Елизаветина). Происходит из праздничного

ряда церкви Успения с. Пароменья в Пскове.

239

стороны характерной для эпохи приверженности сложным символико-

дидактическим темам и реалий антиеретической полемики. Очередной

всплеск «нестроения» в середине XVI в. возглавил Феодосий Косой. Он

и его сторонники («люторы») хулили Христа и Богоматерь, «ругались

кресту» и не признавали литургических таинств. Эта маленькая иконка

представляет целый полемический трактат в защиту Православия, а ее ав-

тор был одним из тех иконописцев-философов, которыми так славился

Псков. Чего стоит, например, упомянутый «узел» в форме рыбьего хвоста:

«рыба» – древнехристианский символ Христа, та же «материя» Евхари-

стии, что хлеб и вино, пресуществляемые в Тело и Кровь Христову во вре-

мя Таинства Литургии, истинность которой и пытается утвердить худож-

ник условным иконописным языком. Удивительный «травяной» вензель

из греческих букв – имя Богоматери – знак, служащий ключом к потаен-

ному смыслу иконы, в которой подчеркнута принадлежность Богоматери

к Божественной сущности. Так иконописец защищает догмат Воплоще-

ния, утверждает почитание Девы Марии как Матери Божией.

«Лука, пишущий икону Богоматери» (середина XVI в.) также произ-

ведение редкой иконографии. По легенде, евангелист Лука, покровитель

художников, сам был незаурядным живописцем и первым запечатлел

образ Богоматери в трех типах. На иконе Лука пишет т. н. «Богоматерь

Иерусалимскую» – вариант Одигитрии (Путеводительницы). Богоматерь

позирует стоя, легко придерживая Младенца Христа, задумчиво склонив

голову в типе, близком Деве Марии из устюжского «Благовещения», т. о.

привносится мотив, подчеркивающий незыблемость и истинность дог-

мата Воплощения. Голова Луки слегка повернута – он словно прислуши-

вается к голосу стоящего за ним ангела – Софии Премудрости Божией,

энергичным жестом благословляющего творение, – изображение, восхо-

дящее к образу античной Музы-вдохновительницы. Существует мнение,

что искусство Византии такой иконографии не знало, а если и существо-

вали греческие памятники с подобным изображением, то они были край-

не редки. Сочетание деталей в публикуемой иконе уникально. В ней, как

в «Недреманном Оке», живут отголоски тех же богословских споров. Как

в раннюю пору борьбы с язычеством, так и в упомянутое «смутное время»

обращение к авторитету предания о евангелисте Луке, написавшем образ

Богородицы, к символике животворящей силы Премудрости – промыслу

Воплощения как началу домостроительства Божия – было не случайно, а

имело декларативное значение. Это предание играло важную роль в си-

стеме доказательств достоверности иконного образа, овеянного свято-

стью нерукотворных образов, и в позднее время.

Характерный для XVI в. интерес к действительности нашел дальней-

шее развитие в иконописи XVII в. Особое внимание к сюжетной стороне

240

живописи, подробная повествовательность, реальные формы архитек-

туры, пейзажа, одежды – все эти качества иконы «Избранные святые и

Савва Крыпецкий с житием последнего», созданной в н. XVII в., прису-

щи уже не только Пскову. Средник иконы с изображением четырех свя-

тых еще традиционен, но образы уже лишены прежней значительности и

монументальности, живопись стала монохромной. Художник использует

оттенки коричневого и зеленого цветов, лишь изредка оживляя колорит

пятнами белил и киновари. Зато в клеймах все события, иллюстрирую-

щие житие прп. Саввы, зафиксированы очень тщательно, живо и снабже-

ны пространными надписями на полях иконы. Первое клеймо рисует град

Псков с реками Великой и Псковой, крепостными стенами и Троицким

собором. Художник стремится к более широкому и реальному изображе-

нию природы, подчеркивает достоверность изображенных архитектурных

построек – монастырей Елеазаровского и Крыпецкого. Особое значение

имеет неоднократно повторяющееся изображение многочисленных мо-

настырских зданий Крыпецкого монастыря, построенных в 1557 г. Изуче-

нию истории этого ансамбля, затерявшегося в лесной глуши и болотах,

могут помочь клейма нашей иконы. Мы словно становимся свидетеля-

ми как легендарных, так и подлинных исторических событий. Любопыт-

но клеймо, рассказывающее об осаде Крыпецкого монастыря войсками

польского короля Стефана Батория. Надпись на полях гласит: «Лета 7089

(1581 г.) приде король литовский ко граду Пскову… хоте разорити обитель

сию… множество вооруженных… убо убегоша прочь».

Как художественный, так и исторический интерес представляет не-

большая новгородская икона «Антоний Римлянин». Памятник ярко ха-

рактеризует иконопись XVIII столетия: ювелирно-тщательная живопись

охристо-зеленоватый, несколько глухой, но по-своему изысканный коло-

рит – признаки общерусского стиля конца эпохи древнерусского искус-

ства. Кроме того, икона сообщает нам имя художника, год своего создания:

«1680 июня в 24 день писал Семен Никитин», а также подробную топогра-

фию древнейшего новгородского Антониева монастыря. Значение под-

писных икон трудно переоценить. В данном случае благодаря «летописи»

на иконе стало возможным установить ее новгородское происхождение.

Такие иконки для подарков («промены») были популярны среди палом-

ников, для которых и создавались. Известно, что подобного рода иконы

в большом количестве создавались и в Псково-Печорском монастыре: в

1684 г. иконописцем Моисеем Никитиным написано около 40 образов –

«пядниц» (небольших иконок типа публикуемой) на сюжет «Успения» в

память о чудотворной монастырской святыне.

Особая заслуга принадлежит псковским художникам в области иконо-

графии, где Псков всегда шел впереди др. русских школ. Самостоятельное