Реферат Белорусская историография XX в

Подождите немного. Документ загружается.

Главные направления в историографии Белоруссии

Первым, обратившим внимание на историю Белоруссии, был русский дворянский

историк Н. Г. Устрялов. В своих работах «Исследование вопроса, какое место в

русской истории должно занимать княжество Литовское» (1839), «Русская история»

(1837—Л841) он при вел ряд интересных фактов из истории Белоруссии XVI—XVIII

вв. Однако Устрялов освещал эти факты с целью оправдания той официальной

политики, которой придерживалось николаевское правительство по отношению к

Белоруссии, т. е. выступал против тех, которые «смотрят на Литву и соединившиеся с

нею области как на (польские провинции», и объявил их русскими.

В середине XIX в. историческое развитие Белоруссии получило некоторое

освещение в обзорных трудах и курсах лекций русских историков К. Н. Бестужева-

Рюмина, С. М. Соловьева, В. О. Ключевского и Н. И. Костомарова. Но этих авторов

Белоруссия интересовала не сама по себе, а лишь как одна из составных частей

Российской империи. Поэтому о Белоруссии они писали только в разделах,

посвященных внешней политике, главным образом войнам России с Польшей или

(расширению территории Русского Государства. Это являлось результатом

господствовавшего среди большинства русских историков великодержавного

(представления о том, что все народы, кроме русского, были только материалом, из

которого создавалось величественное здание Российской империи, и что ни один из

них не имеет права на самостоятельное существование за ее пределами.

Предметом специального изучения история Белоруссии стала только со второй

половины XIX в. В это время был написан ряд работ, посвященных непосредственно

истории Белоруссии или истории Великого княжества Литовского, в состав которого

входила Белоруссия, О. Турчиновичем, М. Ф. Владимироким-Будановым и В. Б.

Антоновичем.

Однако значительная часть работ этих и других историков написана с.

великодержавных и клерикальных позиций.

Особенно ярко клерикально-монархическая тенденция выразилась в работах М. О.

Кояловича, Н. И. Петрова и П. Д. Брянцева, которые утверждали, что Белоруссия —

это часть России, испорченная влиянием Польши, и открыто проводили мысль о том,

что царизм имеет исторические права я а обладание Белоруссией. Они оправдывали

эти права совместной борьбой против внешних врагов белорусских феодалов и

русских дворян, православной церкви и русской государственной власти. Эти три силы

— феодалы, православное духовенство и русские цари — и были, по мнению

названных историков, главными силами, благодаря которым удалось защитить

Белоруссию от попыток польских магнатов, шляхты, католического и униатского

духовенства ополячить, окотоличить ее народ и навсегда оторвать от России.

Включение Белоруссии в состав Российской империи в конце XVIII в. также

объяснялось только деятельностью русских царей, белорусских феодалов и цер-

ковников. Роль белорусского народа, который неоднократно поднимал восстания и в

течение столетий боролся за воссоединение с великим русским народом, совершенно

игнорировалась. Если они и писали о народных выступлениях, то трактовали их как

движения, направленные против католической церкви. Руководящая роль в этих

выступлениях приписывалась служителям православной церкви или православным

феодалам и шляхте.

Поэтому историю белорусского народа эти историки совершенно не изучали. Их

интересовала только деятельность литовских, польских, русских властей и духовных

особ, постановления сеймов Речи Посполитой к церковных соборов. Даже само

название «Белоруссия», «белорусский народ» в их работах очень часто заменялось

названиями «Западный край», «Северо-Западный край» или «Литва».

В конце XIX—начале XX в. в русской историографии возникло новое

либерально-буржуазное направление, которое принесло в историографию Белоруссии

более широкое понимание предмета, интерес к социальной и экономической истории.

Наиболее видными представителями этого направления в историографии Белоруссии

были М. К. Любавский, М. В. Довнар-Запольский, И. И. Латыш и Ф. И. Леонтович.

В работах М. К. Любавского содержится большой документальный материал,

тщательно собранный и обработанный на основе внимательного изучения источников

по истории Белоруссии XIV—XVI вв. По обилию фактического материала и

некоторым выводам его работы не потеряли своего значения и в настоящее время.

Любавский, например, не связывал образование Литовского государства с появлением

немецких агрессоров, как это делали историки юридической школы, а считал его

результатом развития внутренних экономических и социальных отношений. Он

правильно также отмечал, что магнаты, боявшиеся потерять свои экономические и

политические привилегии, выступали на сеймах как сторонники политической

независимости Великого княжества Литовского, а шляхта, боровшаяся с магнатами,

наоборот, добивалась более тесного союза с Польшей, что феодальная независимость

князей в западнорусских землях была большей, чем в Литве, и объяснял это тем, что

феодализм в западнорусских землях возник раньше, чем в литовских. Но феодализм

М. К. Любавский понимал только как политическое явление и излагал его историю

лишь в свете отношений феодалов разных рангов друг к другу. Автор пытался также

решить вопрос об установлении крепостной зависимости крестьян Великого

княжества Литовского. Но ответ на вопрос о происхождении крепостного пра:ва он

искал не в сфере экономических отношений, а в сфере юридического принципа

давности.

В работах М. В. Довнар-Запольского также собран большой фактический

материал по экономической истории Белоруссии XV—XVI вв. Автор интересовался

состоянием ремесла, торговли и рынка в городах Белоруссии, денежной и податной

системами, аграрным вопросом, положением белорусского крестьянства и другими

вопросами. Однако в его работах нет анализа классовой борьбы, борьбы крестьянства

против феодалов-крепостников, а основные выводы автора положили начало вредным,

антинаучным теориям «единого потока» (о бесклассовом развитии белорусского

народа) и «золотого века», по которым XVI в. якобы был периодом социально-

экономического благосостояния крестьян Белоруссии и расцвета белорусской

государственности.

И. И. Лаппо исследовал политический и общественный строй Великого княжества

Литовского после Люблинской унии 1569 т. Автор изучал одно лишь шляхетство,

рассматривая его как самодовлеющую общественную труппу, совершенно оторванную

от социальной базы, и не останавливался на положении эксплуатируемых классов,

«людей простого стану». Вместе е тем И. И. Лаппо высказал мнение, что вопреки

декларации акта Люблинской унии 1569 т. продолжало существовать не единое, а

федеративное Польско-Литовское государство.

Ф. И. Леонтович посвятил большое количество работ выяснению положения

крестьян Великого княжества Литовского в XV—XVI вв. Но в своих работах он

рассматривал крестьян не как производителей материальных благ, а обрисовал

преимущественно правовое положение различных категорий сельского населения. Ф.

И. Леонтович высказал сомнение в правильности мнения большинства

предшествующих историков о единовременном закрепощении крестьян и заявил, что

этот процесс был длительный и постепенный. «Нельзя указать момента,— писал он,—

с которого собственно начи

нается несвободное состояние крестьян; переход к нему

совершился незаметно. Крестьяне мало-помалу опутывались сетью зависимых

отношений, которые вытекали из разнообразных источников и дали начало не

менее разнообразным разрядам крестьянства». Вместе с тем Ф. И. Леонтович, как и

другие буржуазные историки, считал деятельность государства решающим условием

закрепощения крестьян и рассматривал отношения между крестьянами и феодалами

как (преимущественно правовые, выраженные и закрепленные в законодательстве).

Внимание дореволюционных историков привлекала также история белорусского

города. Однако работы в этой области представляли собой, как правило, различные

по объему статьи, опубликованные в журналах или местных периодических

изданиях и посвященные истории отдельных городов (Минска, Слуцка, Бреста и др.).

Первой попыткой обобщенного изложения истории белорусских городов является

работа В. К. Стукалича.

Автор пытается проанализировать значение магдебургского

права в жизни городов Белоруссии, вскрыть влияние роста шляхетских привилегий

на упадок городов, Он указывал, что вопреки жалованным грамотам на

магдебургское право и попыткам государственной власти защитить, города от

проникновения в них магнатов и шляхты церковные и светские феодалы «осадили» в

городах своих подданных, которые уклонялись от выполнения городских

повинностей и, занимаясь ремеслом и торговлей, выступали в качестве грозных

конкурентов, городских ремесленников и торговцев. Рост частновладельческой

собственности, так называемых «юридик», приводил, по мнению автора, к

ослаблению и разорению городского населения, к экономическому и политическому

упадку городов Белоруссии.

Хотя вопросы экономической жизни городов (торговля, ремесленная

деятельность горожан, рынок) не нашли достаточно полного отражения в работе В.

К. Стукалича, тем не менее следует указать, что он первым в дореволюционной

историографии дал травильную оценку

причин возникновения в городах Белоруссии

ремесленных цехов.

Работа Ф. В. Клименко является первой попыткой обстоятельного изучения

цеховой организации белорусского феодального города XVI—XVIII вв. В этой работе

имеется ряд денных наблюдений автора о правовом положении в цехах учеников,

подмастерьев и мастеров и их взаимоотношении, о борьбе цехов с не цеховыми

ремесленниками, так называемыми «партачами», о правовом положении цехов в городе

и т. д. - Однако автор ограничился только констатацией правовых норм в цеховых

уставах XVI—XVIII вв. и не дал анализа социально-экономического развития городов

и прежде всего внутреннего рынка как главнейшего условия развития ремесленного

производства. Ф. В. Клименко не решил также основного вопроса своего

исследования: причин возникновения и развития цехов в городах Белоруссии. Кроме

того, он часто механически переносил черты организации цехов в XVIII в. на

предыдущий период, нормы виленских цехов распространял на цехи всех городов.

Изучение истории Белоруссии в довоенный период

Перед историками республики со всей остротой встала задача, изучив большое

количество новых документальных источников, пересмотреть многие положения

дореволюционных историков по истории Белоруссии, разоблачить, отбросить

концепцию белорусских буржуазных националистов и создать подлинную историю

белорусского народа.

Основные трудности при этом заключались в отсутствии научных кадров,

которые могли бы выполнить эту задачу. Только с открытием в 1921 г. Белорусского

государственного университета и основанием в 1922 г. Института белорусской

культуры дело с подготовкой научных кадров, а вместе с тем и с разработкой

белорусской истории значительно двинулось вперед.

Из монографических исследований этого периода следует назвать прежде всего

работы В. И. Пичеты — первого ректора Белорусского государственного универ-

ситета.

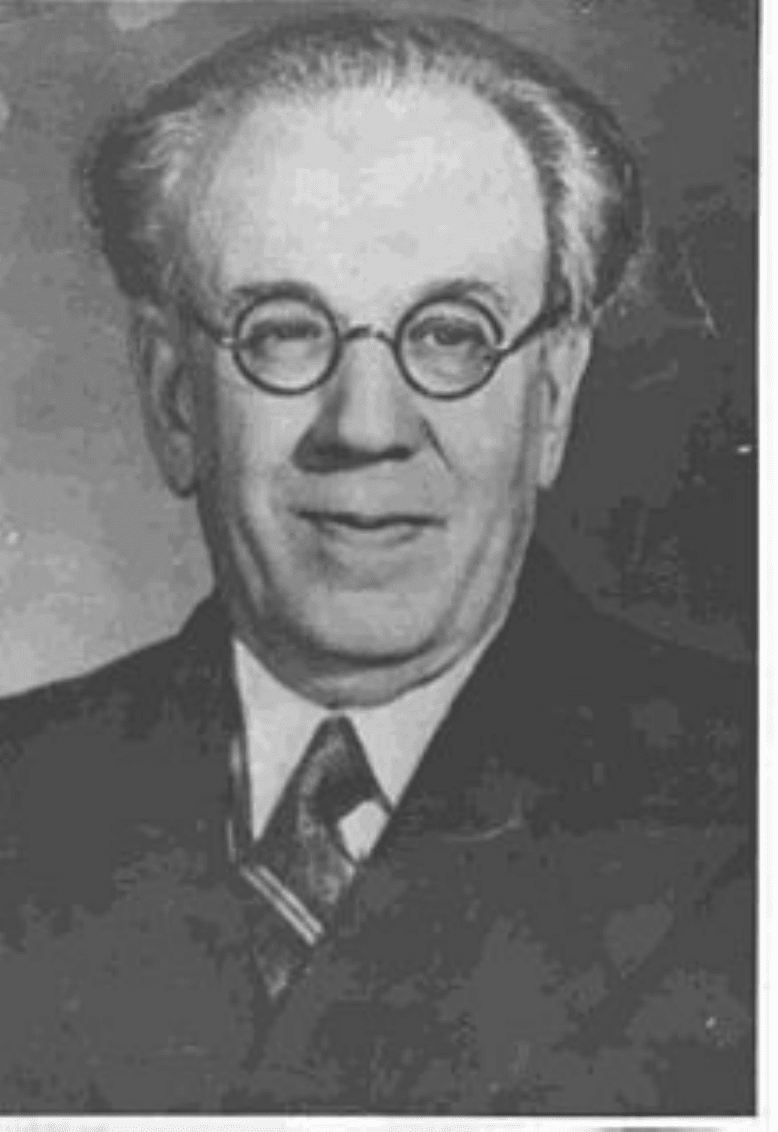

Владимир Иванович Пичета (1878—1947) прожил большую и интересную жизнь.

Он прошел сложный трудовой путь от учителя средней школы в провинциальном

городке царской России до действительного члена Академии наук СССР.

Начав печататься еще в 1904 г., В. И. Пичета опубликовал огромное количество

работ: монографий, статей, заметок, рецензий. В них он разрабатывал разнообразные

вопросы по истории России, Белоруссии, Литвы и Украины, поднимал сложные

проблемы по истории Польши, Чехии и южных славян.

Список трудов, опубликованных при жизни ученого, насчитывает 479 названий,

многие из которых представляют собой капитальные монографии. Несколько статей

вышло из печати после смерти автора, многие незаконченные работы остались в

рукописях.

Большое место среди работ В. И. Пичеты занимают труды по истории Белоруссии

(около 80 названий), с которой он продолжительное время был тесно связан, будучи в

течение 9 лет ректором и профессором Белорусского государственного университета,

а с 1928 г- до смерти — действительным членом Белорусской Академии наук.

В. И. Пичета первый выдвинул исследование истории белорусского народа как

самостоятельную задачу и много сделал для ее разрешения. Еще до переезда на работу

в Минск, в 1917—1918 гг., В. И. Пичета опубликовал крупное исследование

«Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском государстве». Это

первый обширный труд по истории феодальных отношений в Белоруссии а XVI в., в

котором рассматривается большой комплекс аграрных мероприятий, проводившихся

правительством Великого княжества Литовского в середине XVI в. и известных в то

время под названием «волочной померы».

Монография В. И. Пичеты «Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-

Русском государстве» занимает особое место в белорусской историографии не только

по богатству содержащегося в ней материала, но и потому, что она явилась отправной

точкой для ряда других работ, развивавших и уточнявших выдвинутые в ней

положения.

Свои исследования по аграрной истории Белоруссии В. И. Пичета продолжил и в

Минске. Здесь он опубликовал на эту тему ряд новых работ, в том числе «Волочная

устава королевы Боны и устава на волоки», «Наказ старостам и державцам и волочная

устава», «Состав населения в господарских дворах и волостях западной части

Белоруссии в пореформенную эпоху», «Аграрные реформы в восточных областях

Литовско-Русского государства во второй половине XVI и начале XVII в.» и др.

Вообще аграрная история Белоруссии являлась главной темой в исследованиях В. И.

Пичеты. Не случайно именно этой тематике посвящено и первое его крупное

исследование «Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском

государстве», и последнее, над которым он работал до конца жизни, «Белорусское

поместье в XV—XVI вв.».

Кроме аграрной истории, В. И. Пичета разрабатывал и другие вопросы истории

Белоруссии. Так, в 1925г. в связи с 20-летним юбилеем революции 1905—1907 гг.

Пичета опубликовал в «Трудах Белорусского университета» ряд работ по истории

рабочего и крестьянского движения в Белоруссии в годы первой русской буржуазно-

демократической революции. В 1924 г- он издал первый общий очерк по истории

Белоруссии с древнейших времен до Люблинской унии 1569 г. включительно, а в 1927 г.

вышла его вторая обобщающая работа «История сельского хозяйства и землевладения в

Белоруссии» (ч. 1, до конца XVI в.).

Одновременно с В. И. Пичетой над изучением вопросов социально-экономического

развития Белоруссии работали также М. В. Довнар-Запольский и А. Н. Ясинский. В

1926 г. проф. Довнар-Запольский опубликовал большую монографию «Народное

хозяйство Белоруссии в 1861—1914 гг.». Проф. Ясинский занимался главным образом

историей развития крупного землевладения в Белоруссии XV в.

Однако во всех указанных выше обобщающих работах по истории Белоруссии

имелись существенные недостатки. В них мало внимания уделялось классовой борьбе, а

факты социально-экономической истории рассматривались в историко-юридическом

аспекте.

В 1925—1927 гг. в белорусскую историографию вступила группа молодых

историков: А. Бурдейко, Д. Василевский, Ф. Забелло, М. Мелешко, Т. Степанов, В.

Щербаков и др. В их работах центральное место заняли не узкоюридические, а

социально-экономические вопросы. Исследования феодализма уже охватывают XVIII —

первую половину XIX в. В аграрных отношениях они выделяют в качестве

центральной проблемы положение крестьянских масс, их классовую борьбу. Вся

проблематика феодализма стала решаться с марксистско-ленинских позиций.

В начале 30-х годов молодой историк, воспитанник Белорусского

государственного университета, ученик В. И. Пичеты Д. А. Дудков, опираясь на

материалистическое понимание исторического процесса, занялся изучением генезиса и

развития капитализма в Белоруссии. В его работах, основанных на изучении обширного

фактического материала, убедительно показано, что и сельское хозяйство, и

промышленность Белоруссии в пореформенную эпоху, особенно в начале XX в.,

развивались по капиталистическому пути. Эти исследования опровергли измышления

белорусских буржуазных националистов о том, будто бы в Белоруссии не было

условий для развития капитализма.

В 1934 г. было опубликовано постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР о

преподавании гражданской истории в школе. Это постановление положило начало

коренной перестройке работы на историческом фронте не только в области

преподавания, но и в области изучения истории.

В соответствии с этим постановлением в 1934 г. при Белорусском государственном

университете для подготовки высококвалифицированных кадров советских историков был

открыт исторический факультет, а при нем — аспирантура. Аспирантура была

организована также при институтах АН БССР. Эти мероприятия способствовали

дальнейшему оживлению работы на историческом фронте.

В 1935—1940 гг. белорусская историография расширила тематику исследования

разработкой вопросов проведения реформы 1861 г. в Белоруссии, революционной

борьбы рабочих и крестьян в годы первой русской буржуазно-демократической

революции, борьбы трудящихся за установление Советской власти в Белоруссии. На эти

темы были опубликованы работы старшими научными сотрудниками Института истории

АН БССР И. Ф. Лочмелем, Ф. О. Поповым и А. М. Богдановым.

Заключение

Подводим итог. Довольно много работ посвятили буржуазные историки культуре

Белоруссии XVI—XVIII вв. Хотя эти работы написаны с идеалистических позиций, в них

собран обширный фактический материал, характеризующий самобытность белорусской

культуры и борьбу белорусского народа против полонизаторской политики польских

магнатов и шляхты. П. В. Владимиров, например, осветил жизнь и деятельность

выдающегося представителя белорусской культуры конца XV — первой половины XVI

в. белорусского первопечатника Георгия Скорины. Выяснением роли церковных братств

и организованных при них православных школ занимался К. Б. Харлампович. Особенно

большое значение в изучении культуры Белоруссии имеют работы академика Е. Ф.

Карского— основателя белорусского языкознания и белорусской филологии, в которых

собрано много весьма оригинального материала по истории быта, языка белорусского

народа, его этнографии, фольклора и литературы.

Таким образом, русские, украинские, белорусские дворянские и буржуазные

историки собрали и систематизировали значительный фактический материал по

отдельным вопросам истории Белоруссии. Однако они не смогли осветить историю

Белоруссии в главном и существенном — ее социально-экономическое развитие,

историю народа, трудовых масс. Как указывал В. И. Ленин, прежние

исторические теории имели два главных недостатка: «Во-1-х, они в лучшем случае рас-

сматривали лишь идейные мотивы исторической деятельности людей, не исследуя

того, чем вызываются эти мотивы, не улавливая объективной закономерности в

развитии системы общественных отношений, не усматривая корней этих отношений в

степени развития материального производства; во-2-х, прежние теории не

охватывали как раз действий масс населения... в лучшем случае давали накопление

сырых фактов, отрывочно набранных, и изображение отдельных сторон исторического

процесса».

Новый толчок для изучения истории Белоруссии дало освобождение Западной

Белоруссии из-под власти буржуазно-помещичьей Польши. В связи с политическим

значением этого исторического события уже в конце 1939 и 1940 г. появился ряд работ, в

которых освещаются предпосылки и историческое значение воссоединения белорусского

народа в едином Белорусском Советском социалистическом государстве. В числе наиболее

важных из них были работы В.И. Пичеты и Ф.И. Лочмеля.

Но не нужно забывать и про вклад других ученых, таких как Е.Ф. Карский, В.У.

Ластовский, М.В. Довнар-Запольский, В.С. Игнатовский, в чьих работах

рассматриваются и поднимаются сложные и разнообразные вопросы по истории

Беларуси.

Список использованных источников

1. Введение в историю БССР. Минск, «Высшая школа». 1965. 48 стр.

2. Сто асоб беларускай гісторыі: гістарычныя партрэты II– Мінск: Литература

и Искусство, 2008. – 378 с: іл.

3. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т3 / Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.:

Г.П.Пашкоў (гал.рэд.) і інш.; Маст. Э.Э.Жакевіч.- Мн.: БелЭн, 1996. – 527с.:

іл.

4. http://ru.wikipedia.org/

Приложения

Карский Евфимий Фёдорович

Пичета Владимир Иванович