Рихтер Л.А. и др. Вспомогательное оборудование ТЭС (распознан)

Подождите немного. Документ загружается.

17—28 кг/(м

2

• с)

[60—100т/(м

2

• ч)].

Применяются тарелки двух типов,

устанавливаемые поочередно: с цент-

ральным проходом для пара (кольце-

образные) и с проходом по периферии

(в виде сплошного круга). Расстояние

по вертикали между соседними та-

релками принимается

300—400

мм, вы-

сота борта 50 — 100 мм, диаметр от-

верстий

4—7

мм. Число

каскадовjra.-

релок зависит от начального и требую-

щегося конечного содержания кисло-

рода в деаэрируемой воде и может до-

стигать

5—10

шт.

Деаэраторы струйного типа наря-

ду с

преимуществами—простота

кон-

струкции и малое паровое сопротив-

ление — имеют недостаток — сравни-

тельно низкую интенсивность деаэ-

рации воды. Вследствие этого колонки

струйного типа имеют большую высоту

(3,5—4

м и более), и их изготов-

ление связано с повышенной затратой

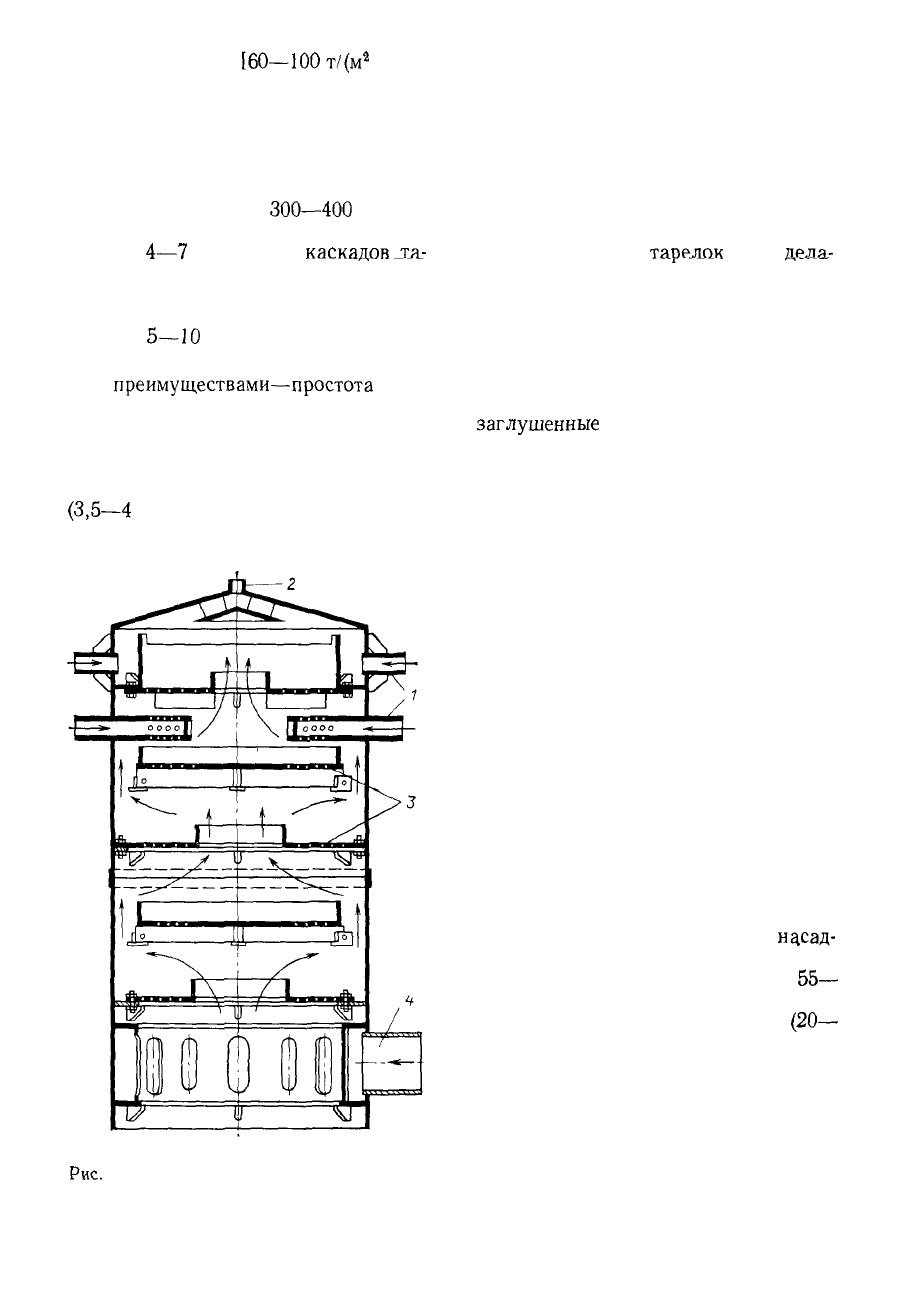

Рис.

3.2. Колонка струйного деаэратора

атмосферного давления:

/ — подвод деаэрируемой воды; 2 — отвод выпа-

ра; 3 — тарелки; 4 — подвод греющего пара

50

металла. При большой высоте коло-

нок затрудняется их ремонт.

Крепление тарелок в колонках

может осуществляться на кронштей-

нах, на подвесках (тягах), попарным

скреплением приварными листами с

опиранием на кольцевые выступы. Во

избежание перекосов в распределении

потока воды при не вполне горизон-

тальной установке

тарелпк

в них

деда-

ют секционирующие перегородки.

Парораспределители могут иметь

различное конструктивное оформле-

ние. Помимо изображенного на

рис. 3.2 кольцевого парораспреде-

лителя с овальными окнами или вер-

тикальными щелями применяют также

заглушённые

на конце перфорирован-

ные патрубки. Последние предпочти-

тельны, когда греющий пар перегрет.

Деаэрирующие устройства струй-

ного типа с дырчатыми тарелками в

настоящее время используются в ка-

честве первой ступени обработки пи-

тательной воды котлов в двухступен-

чатых деаэраторах струйно-барбо-

тажного типа.

В деаэраторах с колонками пленоч-

ного типа необходимая поверхность

контакта с паром обеспечивается рас-

членением потока воды на пленки,

обволакивающие насадку (заполни-

тель), по поверхности которой вода

стекает вниз. Применяется насадка

двух типов: упорядоченная и неупо-

рядоченная. Упорядоченную насадку

выполняют из вертикальных, наклон-

ных или зигзагообразных листов, а

также из укладываемых правильными

рядами колец, концентрических ци-

линдров или других элементов.

Преимущества упорядоченной

насад-

ки — возможность работы с высо-

кими плотностями орошения —

55—

83 кг/(м

2

• с) [200—300 т/(м

2

• ч)1 при

значительном подогреве воды

(20—

30 °С) и возможность деаэрации неу-

мягченной воды. Недостаток — не-

равномерность распределения потока

воды по насадке.

Неупорядоченная насадка выпол-

няется из небольших элементов опре-

деленной формы, засыпаемых произ-

вольно в выделенную часть колонки

(кольца, шары, седла, омегообразные

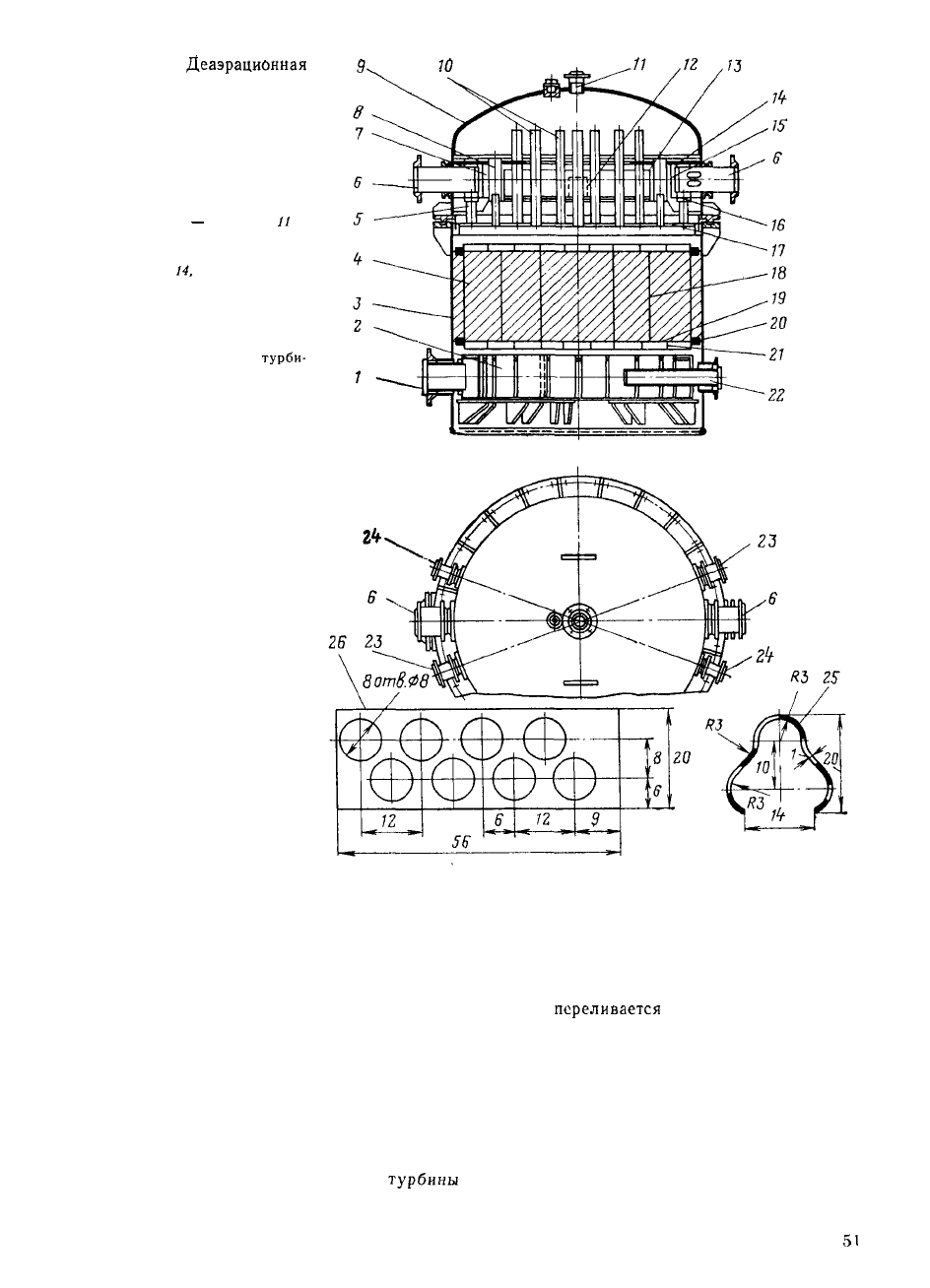

Рис. 3.3.

Деаэрационная

колонка пленочного типа

с неупорядоченной на-

садкой:

/ — греющий пар; 2 — паро-

распределительный коллек-

тор; 3 — корпус; 4 — слой

омегообразной насадки; 5,

S, 10 — патрубки перепус-

ка выпара; 6 — основной

конденсат; 7 — водораспре-

делитель; 9

—

крышка;

II

—

отвод выпара; 12 — отвер-

стие для прохода воды; 13,

15 — цилиндрические пере-

городки;

14.

16 — горизон-

тальные листы; 17 — рас-

пределительная тарелка;

18 — каркас; 19 — сетка с

фиксированной ячейкой;

20 — кольцо; 21 — опорная

решетка; 22 — ввод пара

от штоков клапанов

турби-

ны; 23 — ввод химически

умягченной воды; 24 —

дистиллят испарителей; 25—

элемент омегообразной на-

садки; 26 — развертка эле-

мента насадки

элементы), и обеспечивает более вы-

сокий коэффициент массоотдачи, чем

упорядоченная насадка, но имеет боль-

шее ограничение по предельной гид-

равлической нагрузке.

На рис. 3.3 приведен разрез деаэ-

рационной колонки повышенного дав-

ления пленочного типа с неупорядо-

ченной насадкой.

Колонка состоит из разъемного корпу-

са с крышкой, водораспределителя, слоя

насадки и коллектора для ввода пара.

В колонке предусмотрены штуцера для

ввода конденсата турбины, добавочной

воды, дистиллята испарителей, греющего

пара, пара от штоков клапанов

турбины

и для отвода выпара. Дренаж ПВД вво-

дится непосредственно в бак-аккумулятор.

Вверху колонки расположено водо-

распределительное устройство в виде за-

крытой кольцевой камеры прямоугольно-

го сечения. Для перехода воды из закры-

той в открытую камеру предусмотрены два

прямоугольных отверстия. Когда уровень

воды в открытой камере достигает верха

имеющейся у нее внутренней перегородки,

вода

переливается

на дырчатую распреде-

лительную тарелку, которая обеспечивает

равномерное орошение всех элементов рас-

положенной ниже насадки. Благодаря это-

му образуется развитая смоченная поверх-

ность, благоприятствующая десорбции

растворенных газов. Греющий пар, движу-

щийся снизу вверх, омывает поверхность

насадки и барботирует воду в местах ее

скопления, при этом происходят выделение

газов в паровую среду и одновременный

подогрев воды до температуры насыщения.

Насадка засыпается на плетеную сетку

51

с фиксированными ячейками. Сетка изготов-

ляется из нержавеющей проволоки диамет-

ром 3 мм и закрепляется по периферии дву-

мя кольцами. Слой насадки опирается на

решетку, которая закреплена на кольце,

приваренном к корпусу колонки. Для пре-

дупреждения выноса элементов насадки по-

током пара в верхнюю часть колонки слой

насадки сверху закрыт другой сеткой, при-

жатой к каркасу с помощью шпилек и сег-

ментов. Каркас, не допускающий выпучи-

вания нижней сетки, расположен внутри

слоя насадки и состоит из двух концентри-

ческих обечаек с радиальными перегород-

ками.

Для неупорядоченной насадки эффек-

тивны омегообразные элементы с отверсти-

ями, изготовленные из листовой стали мар-

ки

1Х18Н10Т

толщиной 1 мм. Допусти-

мая плотность орошения такой насадки при

подогреве воды на 40

°С

составляет

25—

30

кг/(м

2

^с)

[90—110

т/(м

2

-ч)],

а ее удель-

ная поверхность достигает

190—195

м

2

/м

3

.

Пар вводится в нижнюю часть колон-

ки через патрубки, не имеющие непосред-

ственного контакта с корпусом, что устра-

няет опасность возникновения в нем недо-

пустимых местных температурных напря-

жений даже при поступлении перегретого

пара. Парораспределитель состоит из коль-

цевого короба с равномерно расположенны-

ми на нем щелевыми отверстиями.

Для равномерного отвода выпара

в камере водораспределителя имеется ряд

патрубков. Выпар с периферии колонки

отводится через специальные трубы в сме-

сительном устройстве, в которые свобод-

но входят патрубки отвода выпара.

Колонки с неупорядоченной на-

садкой вплоть до пропускной способ-

ности 500 т/ч имеют заметное преи-

мущество по высоте перед колонками

струйного типа. При большей про-

изводительности и необходимости

сопряжения колонки с баком-аккуму-

лятором это преимущество отпада-

ет, поскольку при допустимой

плот-

ности орошения 30 кг/(м

2

• с)

[110т/(м

2

• ч)] диаметр колонки при-

ближается к диаметру транспорта-

бельного бака-аккумулятора. Вслед-

ствие этого для сопряжения такой ко-

лонки с баком приходится вводить

переходный патрубок, который в свою

очередь требует для колонок повышен-

ного давления установки дополни-

тельного нижнего днища. Возможна

также установка на одном баке двух

колонок меньшей производительности.

Пленочные деаэраторы малочув-

ствительны к загрязнению накипью,

шламом и окислами железа. При вы-

12

полнении насадки из

нержавеющей

стали дополнительное загрязнение во-

ды окислами железа после деаэрато-

ра невелико.

Пленочные деаэраторы применя-

ются для обработки подпиточной во-

ды тепловых сетей. К недостаткам

деаэраторов пленочного типа отно-

сятся :

большая чувствительность к пере-

грузкам, приводящим к обращенному

движению воды и к

гидравлическим

ударам;

недостаточная удельная пропуск-

ная способность на единицу площади

поперечного сечения колонки, приво-

дящая к необходимости установки

большого количества параллельных

колонок на крупных энергоблоках;

неустойчивость

насадочного

слоя,

возможность его смещения под дли-

тельным воздействием пара и воды,

что приводит к гидравлическим и

тепловым перекосам, к смятию насад-

ки, уменьшению ее удельной поверх-

ности и к некачественной деаэрации

воды.

В деаэраторах барботажного типа

поток пара, который вводится в слой

воды, подвергается дроблению на пу-

зыри. Преимуществом деаэраторов

барботажного типа является их ком-

пактность при высоком качестве деаэ-

рации.

Блаюдаря

вводу пара в слой

воды происходит некоторый перегрев

ее относительно температуры насы-

щения, соответствующей давлению в

паровом пространстве над поверхно-

стью воды. Величина перегрева опре-

деляется высотой столба жидкости над

барботажным устройством. При дви-

жении увлекаемой пузырьками пара

воды вверх происходит ее вскипание,

способствующее лучшему выделению

из раствора не только кислорода, но и

углекислоты, которая в деаэраторах

других типов удаляется из воды не

полностью.

Присутствующая в воде углекис-

лота подразделяется на свободную

(газ

СО

2

)

и связанную (бикарбонат

натрия

NaHCO

3

и аммония

NH

4

HCO

3

),

Последняя сама по себе безвредна

для металла пароводяного тракта ТЭС,

но при высокой температуре (в кот-

лах) она подвергается термическому

разложению с выделением свободной

СО

2

,

которая вместе с паром попа-

дает в турбину, а оттуда проникает в

регенеративную систему, растворя-

ется в конденсате и вызывает интен-

сивную коррозию трубных систем ре-

генеративных подогревателей. Борь-

ба с углекислотной коррозией явля-

ется в настоящее время серьезной

проблемой. Способность к удалению

из воды

СО

2

и к разложению бикар-

бонатов считается основным преиму-

ществом деаэраторов барботажного ти-

па, ввиду чего этому типу деаэраторов

в настоящее время отдается предпоч-

тение при обработке питательной воды

котлов.

Процесс разложения бикарбона-

тов усиливается с повышением темпе-

ратуры и давления в деаэраторе, с уве-

личением времени пребывания воды в

аппарате и начальной концентрации

бикарбонатов в исходной воде. В бар-

ботажном устройстве наряду со зна-

чительным развитием суммарной по-

верхности контакта фаз обеспечивает-

ся интенсивная турбулизация жид-

кости. Удельная поверхность контак-

та фаз при барботаже в зависимости

от конструкции устройства и режима

его работы может достигать

670—

1500

м

2

/м

3

.

Поэтому барботажные

деаэрирующие устройства обладают

большей компактностью, чем устрой-

ства с дырчатыми тарелками струй-

ного типа или пленочные устройства.

Конструкции их весьма разнооб-

разны.

Если разность давлений греющего

пара и пара в деаэраторе превышает

0,1 МПа, расширение пара, подавае-

мого в деаэрируемую воду, следует

производить в подводящих соплах, ис-

пользуя скорость пара на выходе из

сопла для осуществления многократ-

ной циркуляции деаэрируемой воды.

При 0,1 >

АуО>

0,03 МПа можно при-

менять низконапорный барботаж деаэ-

рируемой воды в баке-аккумуляторе

через дырчатый лист, а при Ар

<Г

<

0,03 МПа — незатопленное

барбо-

тажное устройство в нижней части

колонки, обладающее относительно

низким сопротивлением по пару.

Оптимальный относительный рас-

ход пара на барботаж должен со-

ставлять для деаэраторов атмосфер-

ного давления около 20 кг, а для деаэ-

раторов повышенного давления —

14 кг на 1 т деаэрируемой воды. При

повышенной начальной

бикарбонаг-

ной щелочности воды

0,2—0,45

мг-

экв/кг относительный расход пара на

барботаж может быть увеличен до

25—30 кг/т.

Эффективность барботажных уст-

ройств снижается при значительном

уменьшении удельного расхода пара.

Для обеспечения глубокой деаэра-

ции вода в деаэраторе должна подо-

греваться не менее чем на 10 °С, если

нет возможности для увеличения рас-

хода выпара.

Затопленные в аккумуляторных

баках барботажные устройства в на-

стоящее время не применяются из-за

сложной конструкции, трудностей об-

служивания и ремонта, сложности

регулирования расхода пара на бар-

ботаж, необходимости иметь сто-

ронний источник пара на барботаж

или специальную защиту против за-

броса воды в турбину при сбросах на-

грузки.

Некоторое время для крупных

энергоблоков применялись струй-

но-барботажные деаэраторы с гори-

зонтальными колонками, где при той

же удельной нагрузке горизонтально-

го сечения, не увеличивая диаметра

колонки, можно было обеспечить тре-

бующуюся большую пропускную спо-

собность. Их недостатками были стес-

ненное расположение тарелок из-за

ограничений по высоте и чувствитель-

ность к отклонениям от горизонтали

при установке тарелок, что приводило

к гидравлическим и тепловым пере-

косам и к ухудшению качества деаэра-

ции.

Проведенные в дальнейшем испы-

тания показали, что барботажные та-

релки имеют большие резервы по

производительности при условии

их

оптимальной загрузки по пару и их

удельную нагрузку можно значи-

тельно увеличить без ущерба для

качества деаэрации воды. Было при-

нято решение вернуться к вертикаль-

53

~1Z

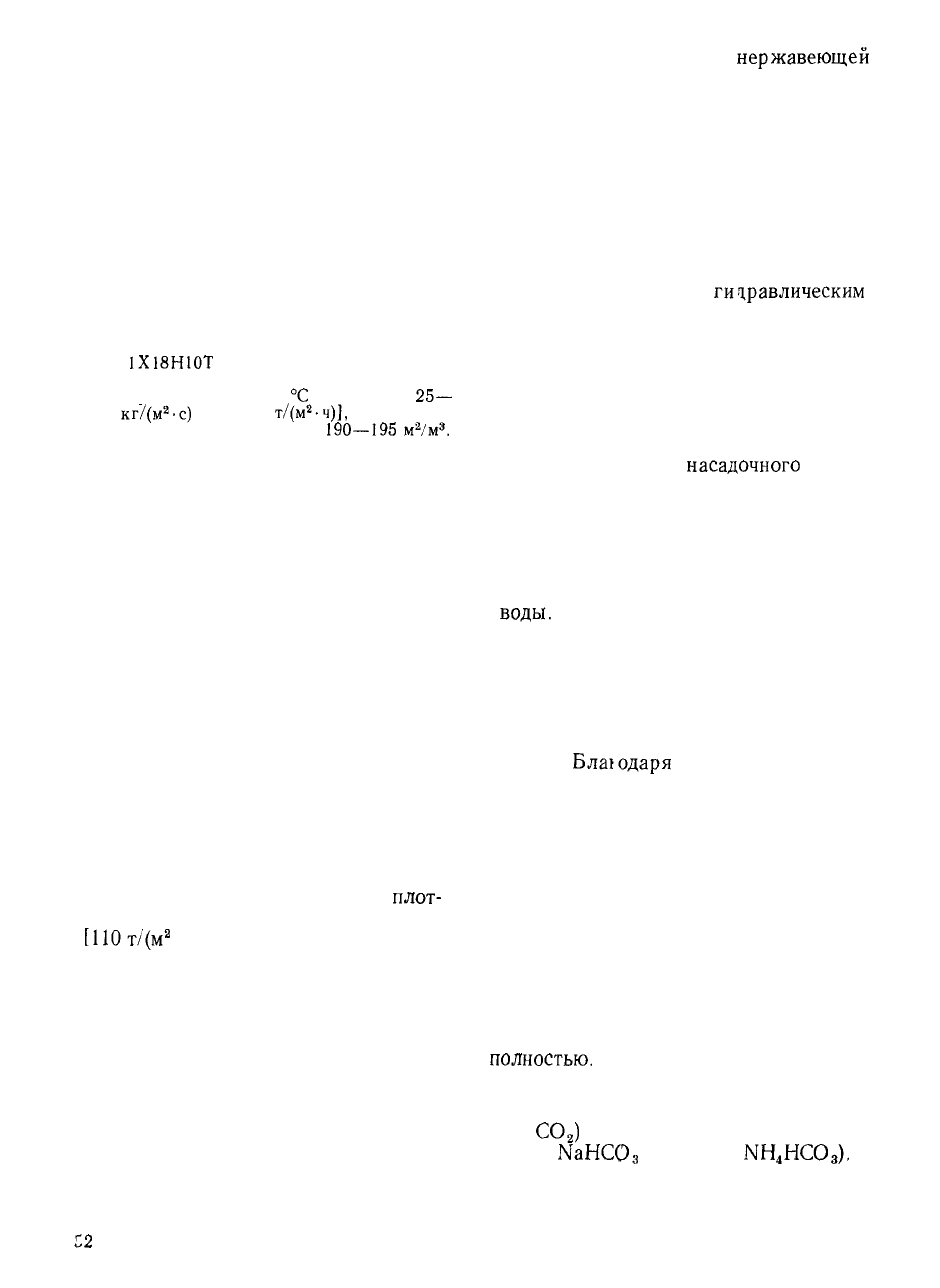

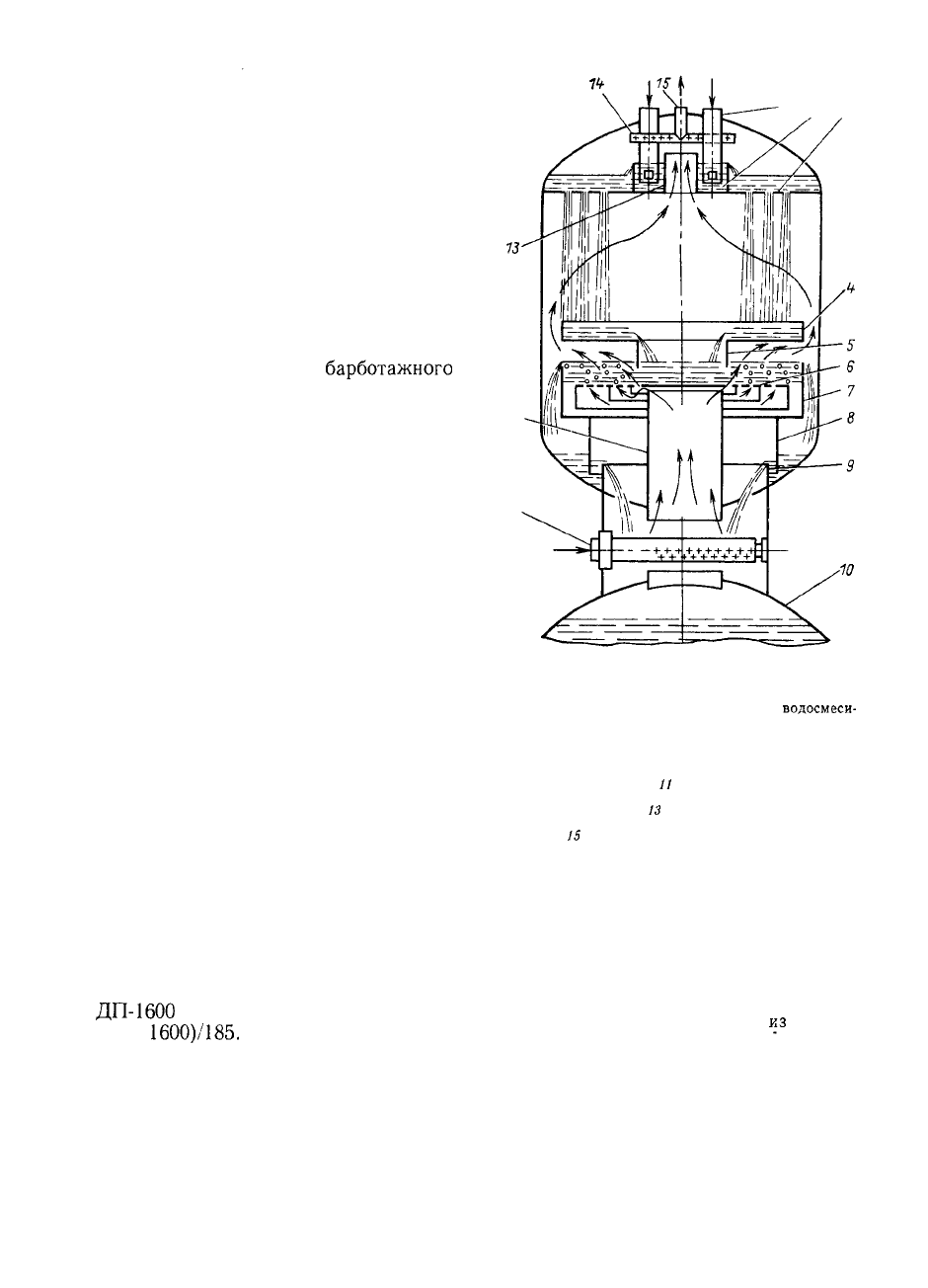

Рис 3 4 Схематическое устройство деаэра-

ционной колонки струйно-барботажного

деаэратора

ДСП-1000

/ — аккумуляторный бак деаэратора,

2

— паро

распределительный коллектор с отверстиями, 3 —

пароперепускное

устройство, 4 — барботажная

тарелка, 5 — подвод дренажа ПВД, 6 — водо

распределитель, 7 — патрубки подвода воды к

водораспределителю, 8 — отбойный щиток, 9 —

патрубок выпара, 10 — струйная тарелка,

II

—

перепускная тарелка,

12

— сливное устройство

ным

колонкам, более удобным по

условиям размещения в них как

струйного, так и барботажного отсе-

ков. Разработаны и испытаны новые

деаэраторы со встроенными в колонку

компактными барботажными устрой-

ствами, не нуждающимися в паре от

постороннего источника. Поскольку

барботажные устройства способны эф-

фективно работать лишь в узком диа-

пазоне паровых нагрузок, предложено

при больших тепловых нагрузках

байпасировать избыток греющего пара

в зону массовой конденсации к струй-

ному отсеку, минуя барботажное уст-

ройство. Струйный отсек в этом слу-

чае служит лишь для нагрева воды до

температуры, близкой к насыщению, и

54

для грубой предварительной ее деаэ-

рации.

После успешных испытаний опыт-

ных деаэрационных колонок этого

типа разработана колонка струйно-

барботажного деаэратора

ДСП-1000

для блоков мощностью 300 МВт, а

горизонтальные колонки сняты с про-

изводства. В колонках ДСП-1000

(рис. 3.4) основная роль в процессе

деаэрации возложена на барботажную

ступень. На барботажный участок

подается строго оптимальное коли-

чество пара, что устанавливается ав-

томатически с помощью гидростати-

чески регулируемого пароперепуск-

ного устройства. Разработаны также

более крупные колонки этого же типа

для энергоблоков 500, 800 и 1200 МВт.

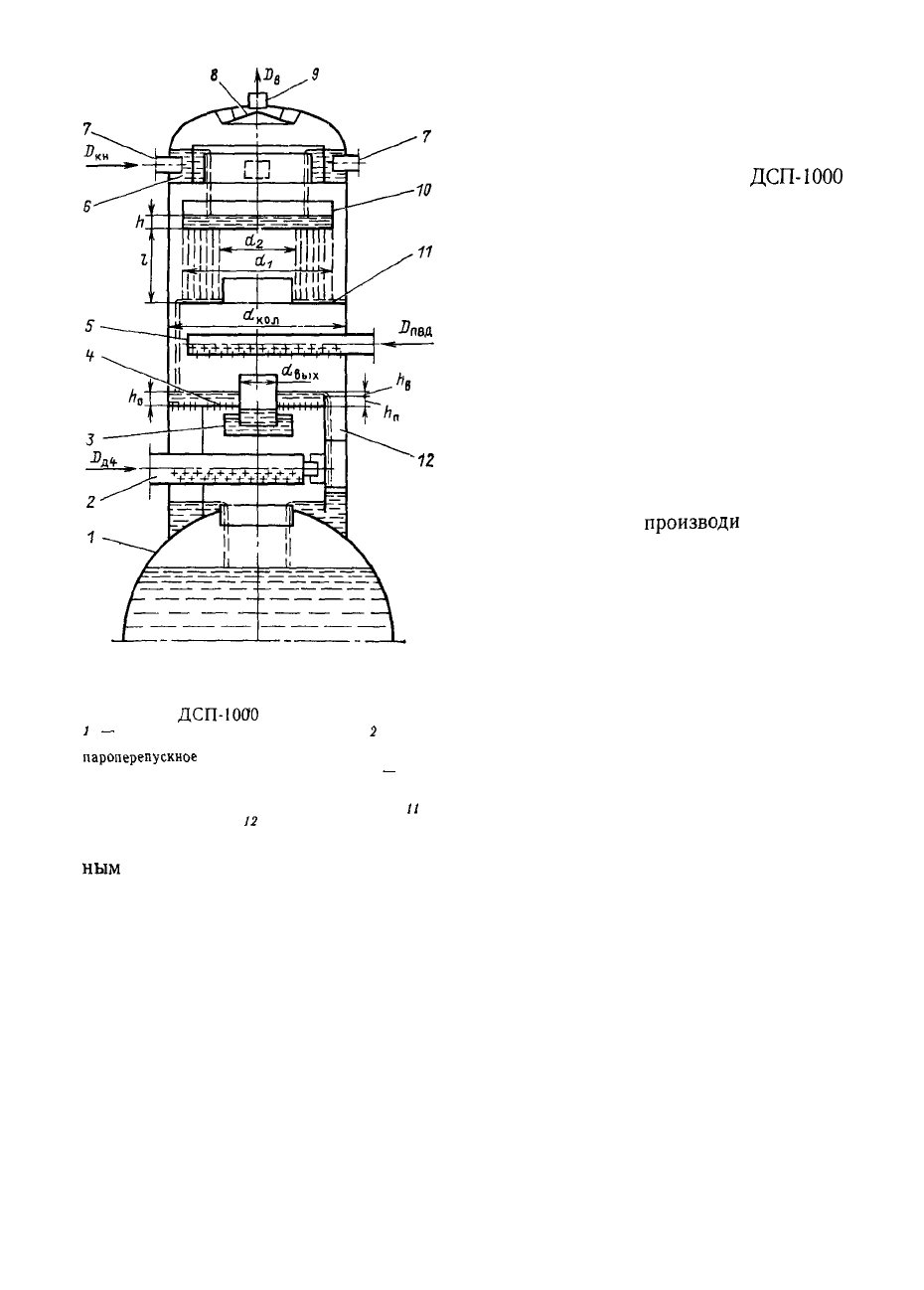

На рис. 3.5 изображена колонка

струйно-барботажного деаэратора ти-

па ДП-2000

производи

гельностью

2000 т/ч. Как и в предыдущем слу-

чае, здесь применена двухступенча-

тая деаэрация воды. В отличие от

колонки ДСП-1000 подвод основ-

ного конденсата производится сверху,

что позволило несколько сократить

вертикальные размеры колонки и бо-

лее рационально разместить перфора-

цию у распределительной тарелки.

Водосмесительное устройство и рас-

пределительная тарелка совмещены.

Выпар отводится через перфориро-

ванную трубу и верхний патрубок.

Паровой коллектор также в виде пер-

форированной трубы введен в пере-

ходный патрубок, соединяющий ко-

лонку с баком, что позволило не-

сколько сократить высоту цилиндри-

ческой части колонки при том же об-

щем габарите по высоте. Чтобы умень-

шить ослабление цилиндрической час-

ти бака отверстием для соединения с

колонкой, его диаметр принят мини-

мально допустимым по условию про-

пуска вниз воды и вверх пара из акку-

муляторного бака, вентилирующего

его паровой объем. Над барботажным

устройством установлена перепускная

тарелка

Наиболее существенное отличие

колонки деаэратора ДП-2000 от

ДСП-1000 заключается в конструкции

барботажного устройства. Барботаж-

ный лист разбит на три кольцевые

перфорированные зоны, ограниченные

снизу разновысокими кольцевыми

перегородками. При минимальной на-

грузке деаэратора работает первая

(внутренняя) зона. При увеличении

расхода пара паровая подушка под

барботажным листом увеличивается

и в работу включается дополнительно

вторая, а затем и третья зоны перфо-

рации. При дальнейшем увеличении

расхода пара его излишки перепуска-

ются в предвключенный струйный от-

сек через кольцевой канал, располо-

женный по периферии

барботажного

листа.

Вода при уменьшении тепловой на-

грузки деаэратора с барботажного

листа через внешний кольцевой канал

поступает в низ барботажного отсека,

уровень воды в нем увеличивается, и

зоны перфорации перекрываются в

обратном порядке. Благодаря секцио-

нированию зон перфорации скорость

пара в отверстиях листа при измене-

нии тепловой нагрузки меняется не-

значительно, что создает условия для

его равномерной эффективной и надеж-

ной работы при переменных нагруз-

ках деаэратора.

При работе деаэратора пар в бар-

ботажном отсеке движется от центра к

периферии листа, а в струйном от-

секе — от периферии к центру. Это

позволяет упростить конструкцию

барботажного устройства. Вода, про-

шедшая обработку на барботажном

листе, через гидрозатвор сливается в

бак-аккумулятор. При этом вода раз-

брызгивается и снимает перегрев по-

ступающего через перфорированный

коллектор греющего пара.

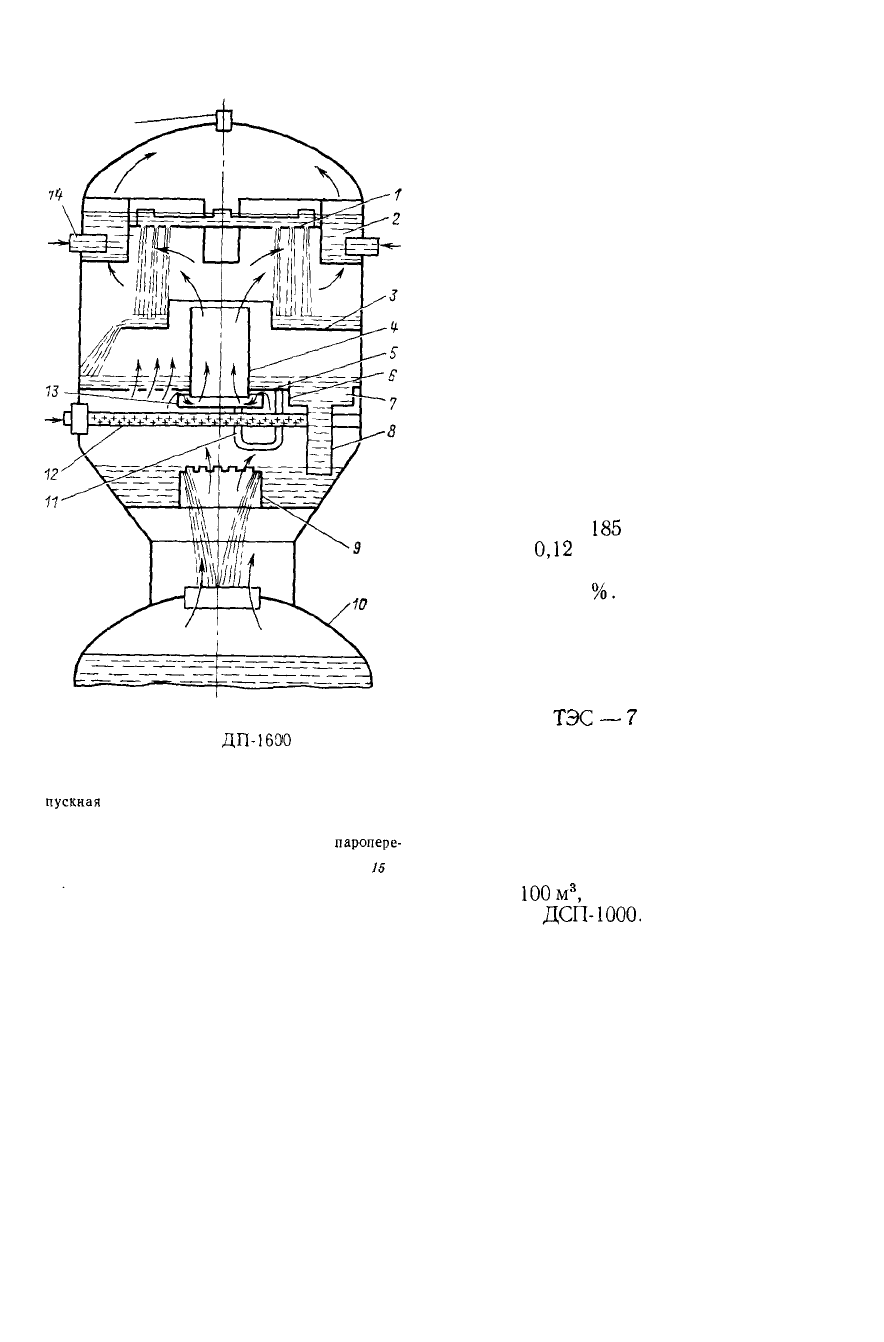

На рис. 3.6 представлена конструк-

тивная схема деаэрационной колонки

ДП-1600

для деаэратора ДП-3200

(2 х 1600)/185.

Как и в двух предыдущих конструк-

циях, здесь предусмотрена двухступенча-

тая деаэрация воды. В водораспределитель-

ном устройстве штуцера для подвода ос-

новного конденсата расположены ниже

верхней тарелки, что позволяет несколько

уменьшить вертикальные габариты колон-

ки. Рабочее давление в этом деаэраторе

принято равным 1,3 МПа. Исходная вода

для деаэрации поступает в карманы сме-

сительного устройства и через его борт сли-

1 1 3

12

11

Рис. 3.5. Принципиальная схема колонки

струйно-барботажного деаэратора ДП-2000:

1 — ввод основного конденсата; 2 —

водосмеси-

тель; 3 — распределительная дырчатая тарелка;

4 — перепускная тарелка; 5 — патрубок для пе-

репуска воды; 6 — барботажный лист; 7 — пе-

реливной порог барботажного отсека; 8 — гидро-

затвор; 9 — переходной патрубок; 10 — корпус ак-

кумуляторного бака;

//

— коллектор ввода грею-

щего пара; 12 — патрубок подвода пара к бар-

ботажному отсеку;

13

— горловина отвода вы-

пара; 14 — перфорированная труба отвода

выпара;

IS

— патрубок отвода выпара

вается на перфорированный лист. Через

отверстия в листе вода струями падает на

переливную тарелку и через сегментный

проем на ее краю попадает на барботажное

устройство. По непровальному барботаж-

ному листу вода движется слева направо

и обрабатывается паром, проходящим через

его отверстия. Справа вода через порог пе-

реливается в приемную камеру,

из

которой

по сливным трубам через гидрозатвор, об-

разованный этими трубами, опущенными

ниже уровня воды, сливается в кольцевой

карман. Из кольцевого кармана вода пере-

ливается через борт и горловину в аккуму-

ляторный бак деаэратора. Пар по коллек-

тору поступает под барботажный лист, под

которым устанавливается устойчивая паро-

вая подушка, препятствующая провалу во-

ды через отверстия. При высоте паровой

подушки около 140 мм в работу включается

пароперепускная труба, по которой избы-

55

15

Рис. 3.6. Схематическое изображение деа-

эрационной колонки

ДП-160О

для деаэра-

тора ДП-3200 (2Х1600)/185:

1 — перфорированный лист; 2 — водораспредели-

тель; 3 — переливная тарелка; 4 — паропере-

пускная

труба; 5 — барботажный лист; 6 — по-

рог; 7 — приемная камера; 8 — сливные трубы;

9 — горловина; 10 — аккумуляторный бак; 11 —

трубы для заполнения водой поддона

паропере-

пуска; 12 — коллектор греющего пара; 13 — под-

дон; 14 — штуцер основного конденсата;

15

—

штуцер выпара

точный пар перепускается мимо барботаж-

ного листа. Пароперепускная труба опу-

щена в поддон для создания гидрозатвора.

Заливка гидрозатвора происходит автома-

тически через U-образные трубы.

В этой конструкции деаэратора сопря-

жение колонки с баком впервые выполнено

с помощью конического переходного шту-

цера, что позволило уменьшить ослабление

бака деаэратора отверстием под колонку.

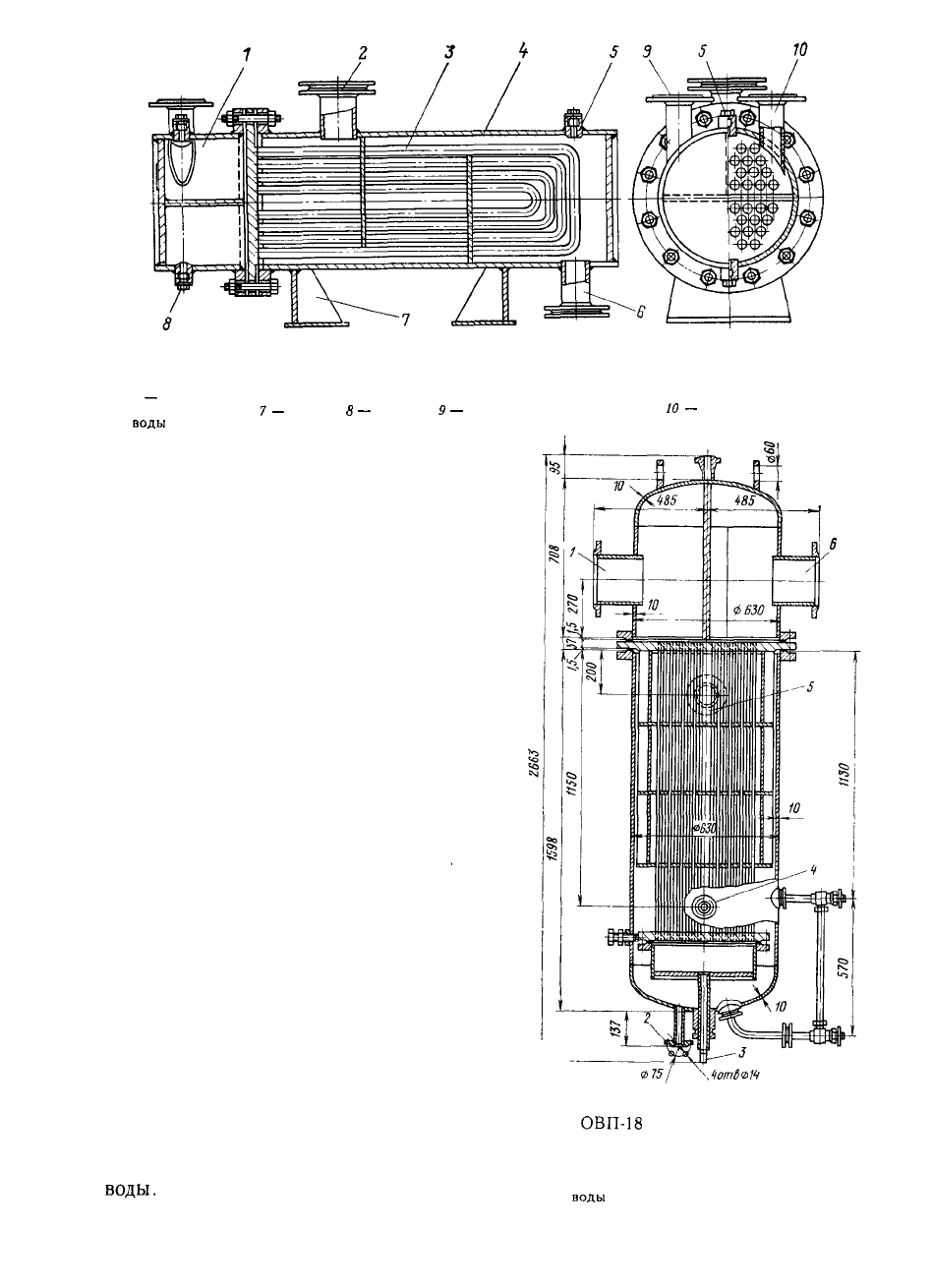

Охладители выпара для деаэра-

торов атмосферного давления типа

ОБА выполняются с горизонтальными

U-образными трубками (рис. 3.7), а

для деаэраторов повышенного давле-

ния типа ОВП (рис. 3.8) — с верти-

кальными прямыми трубками и с ниж-

ней подвешенной на трубках водяной

камерой. Для ограничения расхода

56

выпара из деаэраторов повышенного

давления на линиях выпара устанав-

ливаются шайбы. Охладители выпара

выпускаются с поверхностью тепло-

обмена от 2 до 28 м

2

.

Изображенный на рис. 3.8 охла-

дитель выпара имеет поверхность

18 м

2

. В верхней части расположена

водяная камера, отделенная от паро-

воздушного пространства трубной дос-

кой. Нижняя водяная камера снаб-

жена дренажной трубкой для опорож-

нения, выведенной за пределы корпу-

са через сальник. В качестве материа-

ла для трубной системы охладителей

выпара применяются коррозионно-

стойкие материалы (латунь, сплав

МНЖ или нержавеющая сталь).

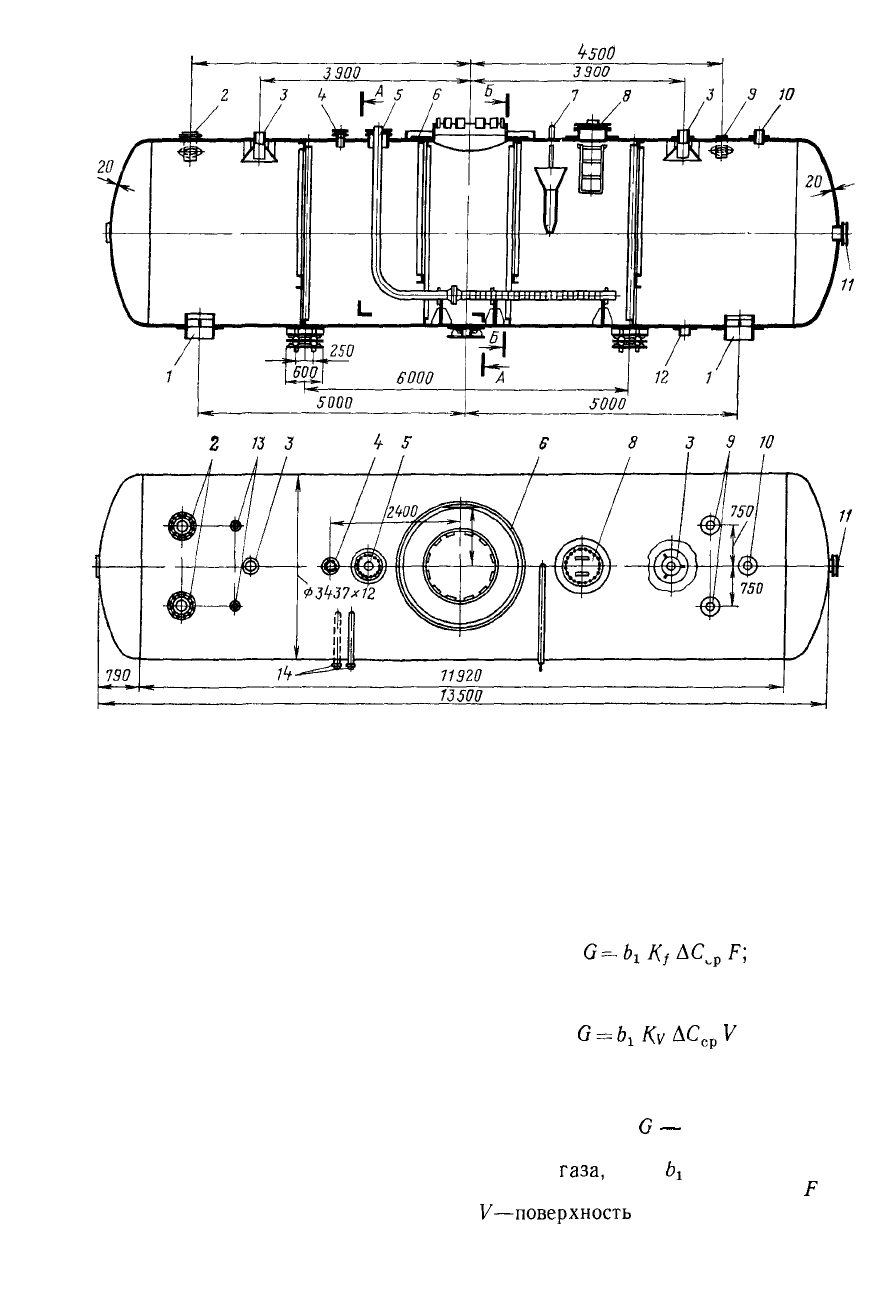

Аккумуляторные баки деаэрато-

ров выпускаются с полезной емкос-

тью от 65 до

185

м

3

на рабочее дав-

ление от

0,12

до 0,7 МПа. Геометричес-

кая емкость превышает полезную в

среднем на 15 %. По нормам техноло-

гического проектирования электро-

станций запас воды в баках деаэра-

торов блочных установок должен обес-

печивать питание котлов при полной

нагрузке в течение 3,5 мин, а на не-

блочных

ТЭС

—

7

мин. Наружный

диаметр для всех деаэраторных баков

принят равным 3442 мм при толщине

стенки 16 мм. Баки могут иметь дли-

ну от 9 до 24 м.

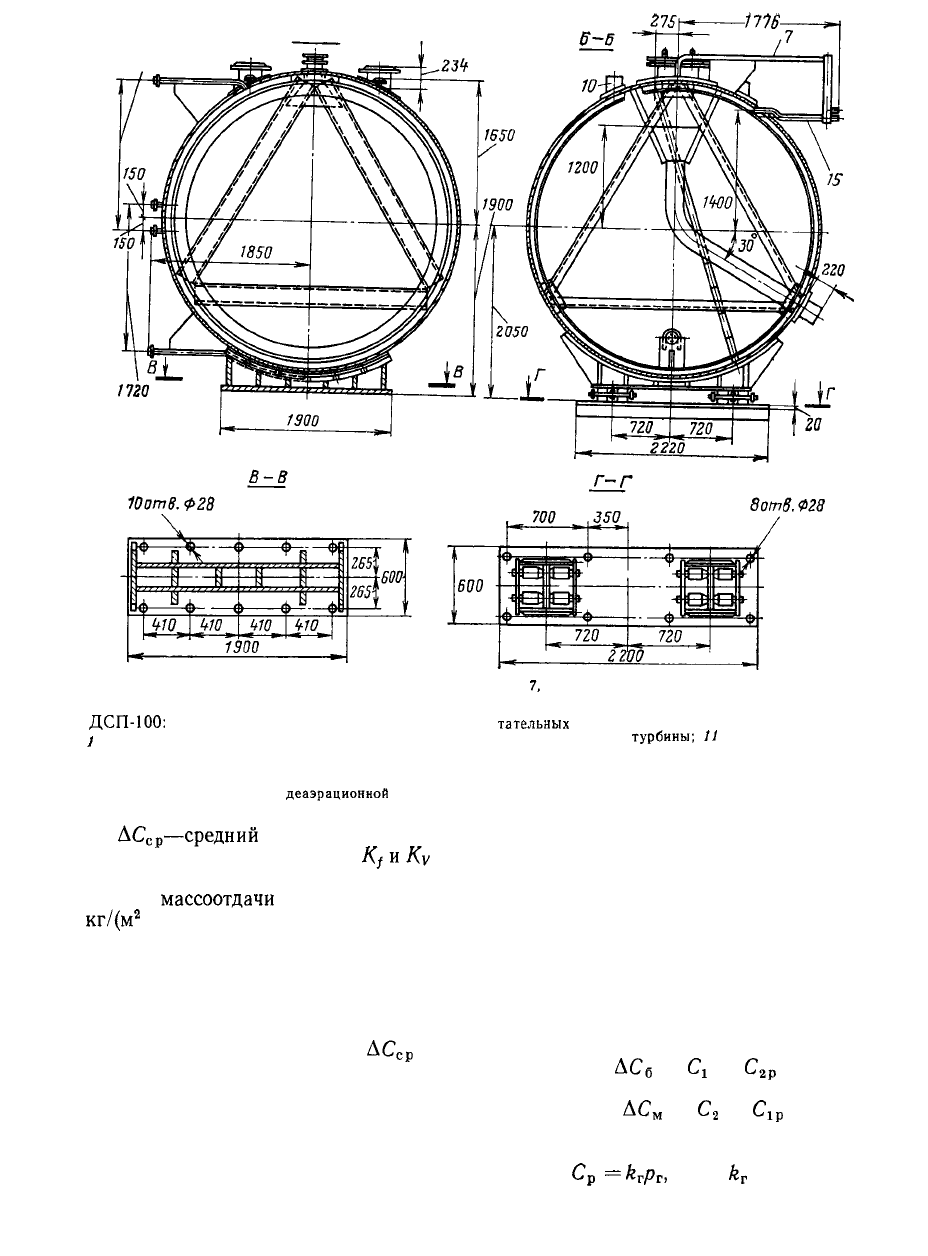

На рис. 3.9 изображен аккумуля-

торный бак деаэратора на рабочее

давление 0,6 МПа с полезной емко-

стью

100

м

3

,

предназначенный для

колонки

ДСП-1000.

В средней части бака предусмотрен

штуцер для присоединения колонки. Стен-

ка бака в этом месте усилена накладкой и

разгруженным штуцером. В нижней части

бака справа и слева у торцов имеются два

штуцера для отвода деаэрированной воды

к питательным насосам. Отверстия под

эти штуцера также усилены накладками.

В верхней части бака слева имеются

патрубки для присоединения предохрани-

тельных клапанов. Горячие дренажи от

ПВД вводятся непосредственно в аккуму-

ляторный бак деаэратора. Специальный

штуцер служит для присоединения поплав-

ковой камеры регулятора перелива. Для

внутреннего осмотра и ремонта бака име-

ются люк, закрытый крышкой, и лестница.

Для усиления корпуса бака внутри име-

ются четыре ряда стяжек из швеллеров и

уголковой стали, скрепленных накладками.

Рис. 3.7. Горизонтальный поверхностный охладитель выпара для деаэраторов атмо-

сферного давления производительностью от 5 до 300 т/ч:

/

—

водяная камера; 2 — вход выпара; 3 — трубная система; 4 — корпус; 5 — выход воздуха; 6 —

слив конденсата;

7

—

опоры;

8

—

дренаж;

9

—

выход охлаждающей воды;

10

—

вход охлаждающей

воды

При проектировании деэараторов

должны учитываться требования

ГОСТ 16860-77. Регламентированы ти-

поразмерные ряды деаэраторов, диа-

пазоны изменения производительно-

сти и среднего подогрева воды, тре-

бования к качеству деаэрированной во-

ды. Должна применяться, как пра-

вило, двухступенчатая схема деаэ-

рации воды с барботажем во второй

ступени, должна обеспечиваться деаэ-

рация всех потоков поступающей во-

ды, в которых могут содержаться

растворенные газы. В деаэраторе не

должно быть застойных зон по воде и

по пару. Должна быть обеспечена вен-

тиляция не только колонки, но и ак-

кумуляторного бака. На всем пути

между паром и водой в деаэраторе

должны обеспечиваться противоток и

максимальная разность между равно-

весным парциальным давлением газа,

соответствующим его концентрации в

воде, и парциальным давлением в про-

странстве над водой.

В каждую ступень деаэратора

должно подводиться необходимое ко-

личество пара. Парциальное давле-

ние удаляемых газов должно быть

минимальным. Исходные потоки воды

в деаэраторе должны быть подогре-

ты до температуры насыщения, долж-

на быть исключена вторичная аэрация

воды.

i_

Рис. 3.8. Охладитель выпара вертикально-

го типа

ОВП-18

для деаэраторов повышен-

ного давления:

I — вход охлаждающей воды; 2 — слив кон-

денсата; 3 — слив воды; 4 — отвод газов; 5 —

подвод выпара из деаэратора; в — отвод охлаж-

дающей

воды

57

5200

^500

3.2. РАСЧЕТ ДЕАЭРАТОРОВ НА ТЕПЛО-

И МАССООБМЕН

Расчет колонки (активной зоны)

деаэратора производится на номи-

нальный и предельный режимы.

Целью расчета является определение

размеров активной зоны (числа от-

секов), обеспечивающих удаление из

раствора необходимого количества аг-

рессивных газов (кислорода, двуокиси

углерода), и получение на выходе во-

ды с остаточной концентрацией вред-

ных газов в растворе в пределах нор-

мы. Поскольку тепло- и массообмен

в деаэраторах являются параллельно

идущими процессами и подчиняются

идентичным закономерностям, при-

чем процесс массообмена отстает во

времени от процесса теплообмена, в ря-

де случаев расчет деаэраторов на

теплообмен не производится (пленоч-

ные деаэраторы, барботажные уст-

58

ройства) и ограничиваются только

расчетом массообмена.

Методически наиболее корректно

расчет на массообмен разработан при-

менительно к пленочным деаэрато-

рам с насадкой Расчетные уравне-

ния могут быть записаны как урав-

нения массообмена

а) через поверхность контакта фаз

G^-hKfbC^F',

(3.1)

б) через объем заполнителя актив-

ной зоны деаэратора

G^/CvACepK

(3.2)

Первая форма применяется при

расчетах деаэраторов с упорядочен-

ной насадкой, вторая — с неупорядо-

ченной. Здесь

G

— количество вы-

деляющегося из раствора в единицу

времени

газа,

кг/с;

Ь

г

— коэффициент

запаса, принимаемый равным 1,2;

F

и

V—поверхность

и объем насадки, м

2

и

А-А

те

1720

Рис. 3.9. Аккумуляторный бак деаэратора

емкостью 100 м

3

для колонки типа

ДСП-100:

/ — отвод деаэрированной воды; 2 — штуцера

для предохранительных клапанов; 3 — подводы

дренажа из ПВД; 4 — резервный штуцер; 5 —

ввод потоков для рециркуляции впрысков; 6 —

штуцер для присоединения

деаэрационной

колон-

м

3

;

АС

ср

—средний

концентрационный

напор в деаэраторе, мкг/кг;

KfnKv

—

поверхностный и объемный коэффи-

циенты

массоотдачи

в жидкой фазе,

кг/(м

2

• с • мкг • кг-

1

) и кг/(м

3

х

X с • мкг • кг-

1

). Оба коэффициента

массоотдачи относятся к жидкостной

пленке, покрывающей насадку, по-

скольку сопротивление массообмену

паровой фазы пренебрежимо мало.

Концентрационный напор

ЛС

ср

яв-

ляется движущей силой процесса мас-

сообмена и представляет собой сред-

нюю разность концентраций подлежа-

щего удалению газа в жидкой фазе

(в растворе) и той, которая соответ-

ствует состоянию динамического рав-

ки;

7,

/5 — штуцера для присоединения поплав-

ковой камеры регулятора перелива; 8 — люк; 9 —

штуцера для присоединения линий разгрузки пи

тательных

насосов; 10 — отбор пара из деаэрато-

ра на уплотнения

турбины;

11

— штуцер техноло-

гический; 12 — штуцер слива воды из аккумуля-

торного бака; 13 — штуцера для импульсных

предохранительных клапанов; 14 — штуцера для

водоуказательных стекол

новесия процесса массообмена с паро-

газовой фазой, заполняющей свобод-

ный от насадки объем колонки деаэ-

ратора. Напор рекомендуется опре-

делять, как среднелогарифмическую

разность концентраций. При противо-

токе, когда деаэрируемая вода дви-

жется сверху вниз, а греющий пар —

навстречу воде — снизу вверх, как

это обычно принято в, колонках деаэ-

раторов, наибольшая разность кон-

центраций

АС

б

=

С\

—

С

2р

будет

иметь место в верхней части, а наи-

меньшая

АС

М

=

С

2

—

С

1р

— вни-

зу колонки. Равновесные концентра-

ции газа определяются по уравнению

Генри

С

р

=

k

T

p

T

,

где

k

T

— коэффи-

59