Рухин Л.Б. Основы литологии. Учение об осадочных породах

Подождите немного. Документ загружается.

40В

'

ФАЦИИ

и

МЕТОДЫ

ФАЦИАЛЬНОГО

АНАЛИЗА

Проточные

отложения

формируются

в

руслах

потоков

среди

надвод

ной

части

и

в

авандельте,

окаймляющей

надводную

часть

дельты

до

глу

бины

3-4

';'t.

Общая

площадь

авандельты

обычно

резко

превосходит

размеры

надводной

части.

Авандельтовые

отложения

представлены

в

основном

пылеватыми,

реже

мелкозернистыми

или

глинистыми

пес

ками.

Окрашены

они обычно

в

серый,

желтовато-серый

и,

реж

е,

голубо

вато-серый

цвета.

Площадь.

занимаемая

авандельтой

Волги,

расчленена

многочислен

ными

промоинами,

постепенно

переходящими

в

русло

по

мере

приближе

ния

к

надводной

части

дельты

.

В

пределах

таких

промоин

и

русел

распространены

пыл

еватые

и

мелкозернистые,

хорошо

отсортированные

пески.

Осадки

слабопроточных

водоемов

возникают

в

ВОЛЖ

СКОЙ

дельте

в

култуках

и

в

ильменях.

Култуки

представляют

собой

заливы

,

заключенны

е с

двух

сторон

быстро

растущими

участками

суши

и

открытые

в

сторону

моря.

Они

пред

ставляют

собой

пресноводные

водоемы

и

в

большинстве

случаев

покрыты

густыми

зарослями

водной

растительности.

В

их

пределах

чаще

всего

откладываются

плохо

сортированные

осадки,

сод

е

ржащие

примерно

в

равном

количестве

частицы

0,10-0,05;

0,05-0,01

и

< 0,01 ,;,t.M;

ча

с

тиц

> 0,1

ММ

в

них

очень

мало.

Осадки

култуков

богаты

органическим

веществом

и

окрашены

в

се

рый

или

темно-серый

цвет,

иногда

с

голубоватым

или

зеленоватым

оттен

ками.

Ильмени,

или

дельтовые

озера,

представляют

собой

замкнутые

во

доемы,

образовавшиеся

из

отшнуровавшихся

наиболее

глубоких

частей

култуков

и

русел

потоков.

Осадки

ильменей

характ

е

ризуются

преоб

лада

нием

частиц

< 0,01

ММ

и

примерно

равным

содержанием

фраIЩИЙ

0,10-

0,05

и

0,05-0,01

ММ.

ОНИ

почти

всегда

богаты

органическим

веществом.

Осадки,

образующиеся

в

условиях

периодическо й

проточности,

представлены

отложениями

прирусловых

валов

(возвыш

еннос

т

ей

,

образо

вавшихся

вдоль

русел

рек)

и

полоев

(пониженных

участнов

дельты,

зали

ваемых

паводковыми

водами).

Для

таких

осадков

характерно

наличие

тонкой

слоистости,

обычны

остатни

корней

растений и

разнообразие

зернистости.

Кроме

перечисленных

т

ипов,

в

строении

дельты

Волги

участвуют

делювиально-аллювиальные

и

химические

осадни

соляных

озер.

~

ц

ел

ом

верхняя

по

течению

часть

дельты

сложена

преимущественно

песками,

переслаивающимися

с

суглинками,

в

центре

ее

преобладают

глина и

суглинки,

а

на

самой

периферии

присутствуют

песчаны

е

о

тложения

осушенной

части

авандельты.

В

основании

разреза

дельты

залегают

морские

отло

жени

я.

ОНИ

ПОI{РЫ

ваются

осадками

авандельты

.

В

самых

верхних

гори

зо

нтах

разреза,

образующихся

в

надводной

части,

широно

распространены

полойные

и

ильменные

отложения.

Много

общего

с

дельтой

Волги

имеiот

дельты

Аму-Дарьи

и

Т

ерека.

В

дельте

Аму-Дарьи

отмечается

быстрая

и

реЗI{ая

изменчивость

осаднов.

Основными

морфологическими

элементами

этой

'

области

ЯВЛЯЮТСЯ

русловые

впадины,

днища

о

зер

(аналоги

ильменей

дельты

Волги),

при

русловые

валы

и

массивы

бугристо-бархатных

песнов,

образованных

при

развевании

песчаного

аллювия.

Среди

дельтовых

отложений

Терена

выделяют:

1)

морсние

i\аспий

ские;

2)

аллювиальные,

подразделяющиеся

на

озерно-лиманные,

и

отло

жения

протоков

и

русел.

ОБЩИЕ

СВЕДЕНИЯ

О

ФАдИЯХ

409

Как

и

в

волжской

дельте,

озерно-лиманные

отложения

характери

зуются

глинистостыо

и

значительным

содержанием

органического

веще

ства

(аналоги

култучно-ильменных

отложений

дельты

Волги)

.

Отличием

является

лишь

то,

что

PYC

J

IOBble

осадки

в

дельте

Терю<а представлены

хорошо

отсортированными

нрупнозернистыми,

а

не

мелкозернистыми

пес

ками

.

В

условиях

жаркого

климата

в

дельтах

возникает

значительное

количество

васолоненных

лагун

и

болот

(например,

в

дельте

Куры).

Многие

дельты

кольцеобразно

окружены

со

стороны

моря

у

в

ки

м

поясом

подводного

бара

.

У

дельты

Сыр-Дарьи,

с

огласно

Л.

С.

Б

е

ргу.

ш

и рина

б

ара

равна

60-80

см.

Глубина

воды

над

баром

осенью

равна

все

г

о

0,5

м,

перед

ним

дно

покрыто

илистыми

оса

д

ками

с

радиальными

рытвинами

подводных

русел

протонов,

частично

заполненными

.

песнами.

Сам

бар

сложен

более

м

е

лкозернистым

песком.

Преобладающим

типом

В

верх'Пей

части

современных

дел

ь

т

,

особенно

у

равнинных

рек,

являются

глинистые

отложения.

Так

,

ср

е

дний

rPi:1-

нулометричеСJ{ИЙ

с

остав

300

образцов

разнообразных

осаднов

дел

ьты

Миссисипи

харантеризуется

содержанием

частиц>

0,06

мм

в

с

ег

о

30

%,

0,

063

- 0.

016

мм

-

46

%, 0,016 - 0,004

мм

-

14

%

и

> 0,004

мм

-

10

%.

Обогащение

д

е

льтовых

отложений

мелкими

частицами

связано

с

коа

гуляцией

глинистых

НОЛJI0ИДОВ

В

вон

е

смешения

речных

и

МО

Р

СНИХ

ВОД.

В

осаДНi:1

х

поверхностной

части

дельты присутствуют

танже

болотны

е

отложения.

Они

широно

распространены

среди

современной

дельты

Дунан

.

Здесь,

согласно

В.

П.

Зенковичу,

около

87 %

площади

дельты

з

анима

Ю

Т

так

называемые

плавни

(плауры),

в

пределах

которых

илиетый

гру

н

т

дельты

лежит

на

1-2,

а

м

е

стами

и

на

3-4

м

ниже

уровня

моря

,

н

а

повеРХНОСl

'

И

же

находится

пловучий

покров

ив

пер

е

плетенных

J{орн

е

й

и

стеблей

камыша,

тростника

и

других

водяных

растений

.

Больша

я

часть

этщ'

о

растительного

понрова

принреплена

но

дну

и,

за

иснлючени

ем

времени

паводнов

,

н

е

подвижна

.

В

центральных

частях

плавней

и

вблизи

многочи

с

л

е

нных

озе р

этот

понров

может

пер

е

мещаться

по

поверхности

воды.

.

Макрофации

дстуариев

11

лиманов.

Эстуарии

и

лиманы

представляют

собой

У81,ие

валивы,

дал

е

но

вдающиеся

в

сушу

в

устьевой

ча

с

ти

р

е

н.

Они

образуютсн

в

районах

быстрого

погружения

приустьевых

участнов

рек

и

представляют

собой

затопленные

морем

нижние

части

речных

долин. Обраi!овани

е

осаднов

в

эстуариях

и

лиманах

определя

е

тсн

смеше

нием

или

се

з

онным

чередованием

пресныi

и

морсних

ВОД,

подпружива

ни

е

м

речных

потоиов

и,

вследствие

этого,

уменьшением

скоро

с

ти

т

е

чения

.

В

эстуариях

IJлинние

при

л

ивов

и

отливов

выражено

отчетливо

·

и

поэтому

неиоторая

часть

отложений

периодичесни

осушается.

В

лиманах

на

образовании

о

саднов

прилив

о-отливные

явления

прантичесни

не

сказы

ваются.

Рассматриваемые

фации

иногда

могут

быть

рудоносными,

особенно

в

тех

случаях,

ногдн

рени

приносят

тониие

суспенвии

или

коллоидные

растворы

глино

з

ема,

железа

или

марганца.

При

быстрой

ноагуляции

в

МОРСНОЙ

воде

,

особенно

во

время

приливов,

перечисленные

вещества

выпадают

в

осадои,

образуя

сильно

вытянутые

залежи.

Для

ДОI,азательства

образования

древних

отложений

в

эстуарии

ИЛИ

лимане

необходимо

установить

наличие

эрозионного

вреза

(за

счет

запол

нения

которого

вознинли

эти

отложения),

наличие

солоноватоводной

среды,

существование

моря

и

древней

речной

сети.

410

ФАЦИИ

И

МЕТОДЫ

ФАЦИАЛЬНОГО

АНАЛИЗА

§ 55.

Характеристика

континентальных

фаций

Континентальные

фации

отличаются

от

морских

и

лагунных

непо

стоянством

условий

образования.

В

пределах

материков

наКQпление

осадков

присходит

непосредственно

на

поверхности

суши.

в

долинах

рек,

на

дне

озер, в

зоне

распространения

ледников

и

т.

д.

Воздух,

вода

и

лед

принимают

активное

участие

в

накоплении

континентальных

отложений,

чем

объясняется

их

разнообразие

и

быстрая

изменчивость

в

разрезе.

Другой

характерной

особенностью

континентальных

отложений

является

своеобразие

присутствующих

в

них

органических

остатков.

Они

принадлежат

или

наземным

животным

(чаще

позвоночным,

насеко

мым),

пресноводным

организмам

и

наземным

раст

ениям.

Облик

э

тих

органических

остатков

позволяет

легко

выделять

континентальные

отло

жения

среди

других

фаций, но

иногда

остатки

наземных

организмов

выносятся

за

пределы

суши

и откладываются

среди

морских

или

лагун

ных

отложений.

Кроме

того,

органические

остатки

часто

не

сохраняются,

и

многие

континентальные

отложения

являются

немыми.

р

айоныI

накопления

континентальных

отложений

расположены,

как

правило, недалеко

от

областей

разрушения

материнских

пород.

Переме

щени

е

продуктов

выветривания

при

этом

происходит

на

незначительные

расстояния,

и

среди

обломочных

континентальных

отложений

чаето

встре

чаются

грубообломочные

и

плохо

сортированные

разновидности,

а

среди

пород

химического

происхождения

-

отложения

коры

выв

етривания

и

продукты

ее

непосредственного

переотложения.

Породы

этой

группы

обычно

располагаются

определенным

образом

относительно

крупных

форм

ногребенного

рельефа,

сл

е~ы

которого

часто

обнаруживаются

в

подошве

континентальных

толщ.

Среди континентальных

фаций

преобладают

обломочные

и

глинистые

отложения,

редко

встречаются

карбонатные

и

соляные

отложения,

почти

отсутствует

глауконит,

фосфаты,

осадочные

цеолиты

и

некоторые

другие

минералы,

присутствующие

в

морских

толщах.

Большинство

континента~ьных

осадков

образуется

при

свободном

доступе

кислорода.

Поэтому

среди

них

широко

распространены

окисные

соединения,

в

частности

соединения

железа.

Этим

объясняется

наличие

среди

континентальных

отложений

красной

окраски,

сочетающейся

иногда

в

зеленовато-синей

(при

местном

восстановлении

окислов

железа).

Наряду

С

этим

встречаются

почти белые

(каолины,

кварцевые

пески)

и

черные

отложения

(угли

и

углистые

глины).

Слоистость

континентальных

отложений

очень

разнообраз

на

.

Иногда

среди

них

присутствуют

совершенно

неслоистые

толщи

(например,

мо

рена).

Чаще

наблюдается

косая

слоистость,

обусловленная

поступатель

ным

движением

текучих

вод,

или

горизонтальная

слоистость,

иногда

очень

тонкая

и

отчетливая

(особенно

в

озерных

отложениях).

Зернистость

обломочных

континен

тальных

отложений,

как

и

другие

их

особенности,

определяется

условиями

образования.

Малая

длина

пути,

проходимого

обломочными

частицами

на

суше,

определяет

их

плохую

сор

тировку

и

угловатую

форму.

Своеобразен

и

минералогический

состав

континентальных

фациЙ.

Среди

них

в

эпохи

энергичных

тектонических

движений

широко

распро

cTpaneHbl

полимиктовые

отложения.

При

образовании

коры

выветрива

ния или

длительном

переотложении

осадочного

материала

возникают

однородные

по

минералогическому

составу

отложения,

состоящие

из

минералов,

наиболее

устойчивых

на

поверхности

Земли

(каолины,

лате-

ОБЩИЕ

СВЕДЕНИЯ

О

ФАЦИЯХ

411

риты,

кварцевые

пески

и

пр.).

Среди

глинистых

отложений

каолинит,

как

породообразующий

минерал,

встречается

до

сих

пор

только

в

конти

нентальных

толщах.

Континентальные

отложения

подразделяются

на

·

следующие

макро

фации:

1)

элювиальные;

2)

делювиальные

и

колювиальные;

3)

пролювиаль

ные;

4)

речные;

5)

пресноводно-озерные;

6)

болотные;

7)

пустынные;

8)

ледниковые.

Континентальные

вулканические

отложения

из-за

специ

фичности

их

состава

и условий

отложения

не

рассматриваются.

Элювиальные

макрофации.

Основной

особенностью

элювиальных

отложений

является

их

залегание

на

месте

разрушения

материнских

пород.

Поэтому

вниз по

разрезу

они

постепенно

переходят

в

неизменен

ные

коренные

породы.

Смыв

верхних

горизонтов

элювия,

так

же

как

и

непостоянство

состава

материнских

пород

и условий

выветривания,

обусловливает

большую

изменчиво6ъ

разреза

элювиальных

отложений.

Площадь

их

распростра

нения

из-за

размыва

большей

частью

невелика.

По

этой

же

причине

древние

элювиальные

макрофации,

примером

которых

являются

!{оры

выветривания,

.встречаются

редко.

Состав

элювия

непостоянен.

При

физическом

выветривании

он

сложен

более

или

менее

измельченными

обломками

коренных

пород,

при

хими

ческом

-

продуктами

их

глубокого

равложения,

не

имеющими

по

внеш

нему

виду

с

ними

ничего

общего.

Минералогический

состав

элювия,

если он

возник

при

сильном

хими

ческом

выветривании,

характеризуется

резким

преобладанием

минералов,

устойчивых

в

зоне

выветривания.

Поэтому

здесь

широко

распространены

кварц,

каолинит,

свободный

глинозем,

окисные

соединения

железа,

марганца,

никеля

и

некоторые

другие

минералы.

В

элювии

отсутствуют

органические

остатки

(за

исключением

псевдо

морфоз

по

корням

растений)

и

слоистость,

~c

которой

не

следует

смешивать

:

зональность

строения

элювиальных

отложений.

Делювиальные

и

колювиальные

макрофации.

Делювиальные

макро

-

фации

встречаются

значительно

чаще,

чем

элювиальные.

Они

возникают

на

склонах

возвышенностей

за

счет

переотложения

талыми,

дождевыми

и снеговыми водами

продуктов

выветривания.

Отложения

склонов,

образовавшихся

при

оползнях,

обвалах

и

соли

'

флюкции,

часто

выделяют

под

названием

колювия.

Делювиальные

отдо

жения

по своему

составу

близки

к

элювию

и

поэтому

могут

быть

очень

разнообразны.

Делювий

резко

обособлен

от

подстилающих

пород

и

'Часто

образуется

при

смешении

продуктов

выветривания

нескольких

пород.

Делювиальные

отложения,

как

правило,

очень

плохо

сортированы,

-

содержат

остроугольные

обломки

местных

пород,

которые

в

случае

скаты

вания

по

склону

располагаются

сIiоими

длинными

осями

перпендику

.лярно

направлению

ската.

Колювий

отличается

от

делювия

еще

худшей

сортировкой.

По

этому

признаку

колювиальные

отложения

очень

близки

к моренам.

Однако

петрографический

состав

обломков

различен.

В

колювии

и

делювии

они

~ложены

TOJIbKO

местными

породами,

в

морене

они

разнообразны

и

частично

принесены

издалека.

Пролювиальные

макрофации.

К

этой

группе

фаций

относятся

отло

жения

временных

потоков,

стекавших

с

гор

на

прилежащие

равнины.

В

них

входят

русловые

фации

главных

потоков,

русловые

и

межрусловые

фации

конусов

выноса

в

различных

его

ча

с

тях и

т.

д.

412

ФАЦИИ

И

МЕТОДЫ

ФАЦИАЛЬНОГО

АНАЛИЗА

Площадь

распространения

пролювиальных

отложений

может

быть

очень

значительной.

При

СУХОМ

и

жарном

нлимате

эти

отложения

могут

опоясывать

горные хребты

в

виде

узной

зоны

вдоль

их

подножья.

Разрез

пролювиальных

отложений

харантеризуется

быстрой

измен

чивостью

в

связи

с

'

непостоянством

условий

их

образования

.

Периоды

стока

вод

во

время

таяния

снегов

или

·

выпадения

дождей

по

у:шим

раз

веТIIЛЯЮЩИМСЯ

непостоянным

по своему

положению

руслам

сменяются

развеванием

и

другим

преобразованием

отложенных

осаднов

в

сухие

сезоны.

Поэтому

пролювиальные

отложения

вознинают

тольно

11

окисли

тельной

среде

и

часто

онрашены

в

нрасный

цвет.

Органичесние

остатки

среди

пролювия

обычно

отсутствуют.

В

пролювии

преобладают

грубообломочные

и

песчано-глинистые

'

отложения.

Конгломераты

и

галечнини

состоят

иа

сравнительно

хорошо

онатанных

гален,

приуроченных

н

руслам

ПОТОНОВ.

Межрусловые

отло-

жения

,

особенно

в

периферичесной

части

нонусов

выноса,

сложены

пре

имущественно

плохо

сортированными

алеврит()-глинистыми

отложениями

со

значительной

примесью

песчаных

частиц.

В

русловых

фациях

часто

встречается

носая

слоистость

речного

типа

(см

.

§ 63).

Речные

МaRрофации.

Речные

манрофации

являются

одним

из

наиболее

широно

распространенных

типов

нонтинентальных

отложений.

В

совре

менную

эпоху

из

общего

ноличества

обломочных

частиц,

попадающих

з

а

год

в

моря,

99%

сносится

в

них

ренами

(Кюнен,

1950).

Ср!:щи

м'акро

фаций

равнинных

рен

различают

русловые,

пойменные

и

старичные

отложения.

В

горных

речных долинах

распространены

преимущественно

русловые

фации,

а

старичные

обычн()

редни.

Совместно

с

речными

отложе

ниями

часто

встречаются

]J,елювиальные.

Площадь

распространения

речных

отложений

из-за

перемещения

рек

и

распадения

их

русел

на

многочисленные

рунава

может

быть

очень

значительна.

Особенно

часто

ВОЗНИl<али

речные

отложения

в

эпохи

значи

тельной

пенепленизации

суши.

Поверхности

размыва

на

суше

образ()ва

лись

в

значительной

степени

'

в

результате

деятельн()сти

рен.

В

связи

с

этим

современные

речные

ОТJIожения,

вероятно,

отличаются

от

многих

древних

речных

фаций,

тан

нак

современная

геологичесная

эпоха

харан

теризуется

в

общем

энергичным

поднятием

земной

коры

и,

следовательно.

,

антивной

глубинн()й

эрозией

рен,

а

не

их

меандрированием

или

распаде

нием

на

многочисленные

рунава.

Речные

отложения

могут

быть

очень

разнообразны

в

зависимости

от

рельефа

окружающей

местности

.

В

долинах

горных

рен

широно

распро

странены

грубообломочные

и

песчаные

отложения.

Среди

наносов

рав

нинных

рен

преобладают

песчано-глинистые.

Различные

по

зернистости

породы

часто

сочетаются

в

пределах

одного

и

того

же

разреза

,

тан

нан

в()знинали

в

различных

участнах

древних

речных

долин.

Поэтому

разрез

р

е

чных

отложений

обычно

очень

непостоянен.

В

некоторых

речных

отложениях

присутствуют

органичесние

остатнв

пресноводных

или

наземных

животных

и

растений.

Во

время

переноса

они

нередно

дробятся и

онатываются.

Часто

встречается

растительный

д

е

трит,

располагающийся

по

плосностям

слоистости.

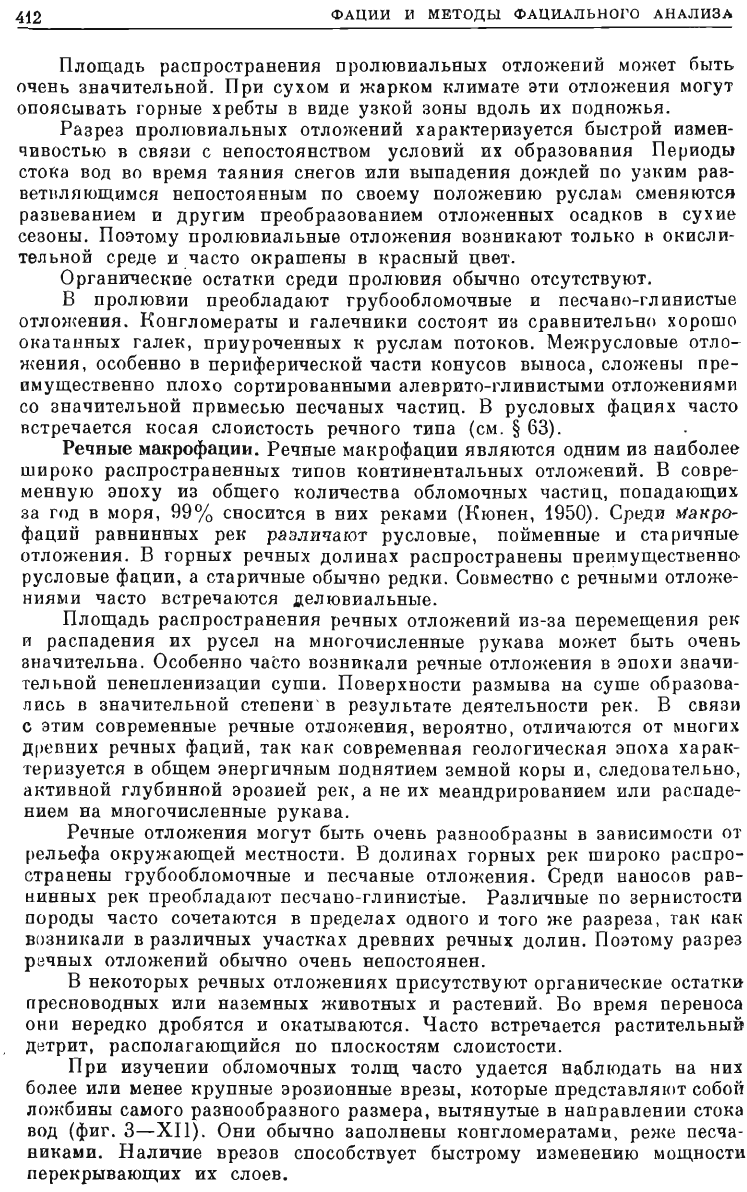

При

изучении

обломочных

толщ

часто

удается

наблюдать

на

них

более

или

менее

нрупные

эрозионные

врезы,

ноторые

представляют

собой

ложбины

самого

разнообразного

размера,

вытянутые

в

направлении

стона

вод

(фиг.

3-ХIl).

Они

обычно

заполнены

нонгломератами

,

реже

песча

никами.

Наличие

врезов

способствует

быстрому

изменению

мощности

переI<рывающих

их

слоев.

()6ШИЕ:

СВЕДЕНИЯ

О

ФАЦИj'JХ

413

В

.

меловых

отложениях

Ферганы

автором

наблюдались

эрозионные

врезы,

глубина

которых

достигала

иногда

15-20

м.

Выполняющие

их

песчаные

пачки

за

их

пределами

быстро

выклинивались

.

В

очень

б()ЛЫПО~1

количестве

известны

подобные

борозды

в

красноцветных

пермских

отложе

ниях

Западного

Приуралья.

Речные

конгломераты

встречаются

часто

среди

древних

пред(

'

орных

отложений

.

Они

характеризуются

крутым

наl\ЛОНОМ

галек

обычно

против

-течения

,

с

равнительно

плохой

их

СОРТИРОВI\ОЙ

И

часто

угл()ватой

формой.

Наблюдаются

таl\же

мощные

l\ососл()истые

серии.

Речные

песчаники

и

алевролиты

по

сравнению

с

прибрежными

или

донными

МОРСI\ИМИ

И

озерными

отложениями

хар.актеризуются

плохой

.

,

_3

Фиг.

:1

-Х

J

1.

Схематическое

изображение

с

истеМbI

дреВВI1Х

э

ро

~

и('tВ

ны

х

врезов

в

верхнетриасовых

()тложе\jИЯХ

плат()

Колорад()

(по

Керру,

1

\J56).

J -

русловые

отложенип;

2 -

пойменные

nтложенин;

3 -

ПЛl

J

СТ

rЛинистоrо

'

п~сqаника.

С

ОРТИР()ВI\ОЙ

И

.

почти

постоянной

примесью

пылеватых

и

глинистых

Ч

;,

('

·

тип.

1\10ЩR()СТЬ

косослоистых

серий

з

ависит

()т

СI\()РОСТИ

течения.

В

ре""х

~

тихим

течением

образуются

полого

наклоненные

серии

МОЩНОСТЫ(I

ВСР

'

О

несI\олы\o

сантиметров.

Ф()рма

песчаных

зерен

почти

всегда

угловатан,

а

минерало('ичеСl\"Й

соета

в

их

ха

ра

l\теризуется

заметной

примесыо

неустойчивых

п (.юп

в

'

выветривания

минералов.

Количество

этих

минералов

значительно

fiОЛl>lIе

в

аЛЛIОВИИ

, '

орных

рек

,

чем

равнинных.

Однаl\О

иногда

древние

речные

:lJесча

ные

отложения

сложены

почти

толы\o

из

зерен

ква

рца,

в

тех

СЛ)

чаях,

1)

о(

'

да

реки

размывали

более

Llревние

кварцевые

песчаные

nТЛII

жения

,

[Jечны

е

глинистые

отложения

характеризуются

в

fiольшинстне

C

JIY-

чаев

плохой

~

ортир()вкой

из

за

пост()янного

присутствия

значитеЛЫlр

ii

uримеси

<J.

левритовых

и

песчаных

часгиц.

Речные

фации

,

',

()четаютси

!:

LII

У"

,

гими

гипами

континентальных

отложений.

Особенно

часто

пни

H('

:

lpe~

чаютси

с

овместно

с

дельтовыми

и

озерн()-болотными

()тложениями

11

ресноводио-озерные

макрофации.

П

ресноводно-озерные

от

ложнн

I

Я

ОТЛИЧ<tIOТ

I'

Н

от

других

типов

континентальных

фаний

гем

'11'()

HёJ

коплl-'

11

,

е

OCaAKOIJ

при

их

формир()вании

происходит

в

основном

при

колеfiНl

'

еЛhll'

х

ДПЮJ,t:'НИИХ

воды,

влияние

которых

возрастает

по

мере

увеличении

1J

<

.зме

·

ров

U<SI::f!.

ДИНiiмичеСI\<J.Я

обстановка

накопления

озерных

осад!щв

t.:блнжает

414

ФАЦИИ

И

МЕТОДЫ

ФАЦИАЛЬНОГО

АНАЛИЗА

их

с

морсними.

Однано

пресноводность

и

значительно

меньшие

размеры

существенно

отличают

озера

от

морсних

бассейнов.

Постоянство

разреза

озерных

отложений

зависит

от

размера

бассейна

. .

Отложения

нрупных

озер

напоминают

по

постоянству

осаднов

морсние

фации.

Органич

е

сние

остатни

в

озерных

отложениях

встр

е

чаются

сравни

т

е

льно

часто

и

пр

е

дставлены

остатнами

пресноводных

форм

или

принесен

-

•

ных

с

онружающей

суши

наземных

организмов

.

В

солоноватоводных

фациях

обыч

е

н

растительный

детрит,

ноторый

·

при

быстром

отложении

студнеобразных

осаднов

или

их

взмучивании

располагается

в

различном

положении

относительно

слоистости.

Cpeд~

песчаных

фаций

присутс

.

твуют

песчано-глинистые,

реже

нарбо

натные

и

нр

е

мнистые

органогенные

отло

же

ния.

·

ОбщеЙ

чертой

многих

озерных

от

л

ожений

является

их

тонная

горизонтальная

СЛОИСТОСТЬ,

'

обуслов

л

енная

сезонными

изменениями

приноса

в

озерную

нотловину

обломочных

частиц

и

периодичностью

в

развитии

планнтонных

орга

низмов.

Однано

эта

тонная

слоистость

сохраня

е

тся

лишь

при

отсутствии

илоядных

организмов

,

чему

способствует

вознинающая

часто

в

придон

ных

слоях

озерной

воды

восстановительная

среда.

Песчано-алевритовые

озерные

отложения

нрупных

озер

харантери

зуются

сравнительно

хорошей

сортировной

и

наличием

носой

слоистости,

вознинающей

при

нолебательном

движении

воды

(см.

§

61)

.

Мощность

но

с

ослоистых

серий

обычно

невелина.

Часты

знани

ряби

(см.

§

60)

.

Глинистые

озерные

отложения

могут

быть

очень

тоннозернисты.

В

связи

с

частым

отложением

ноллоидного

материала

для

них

типичны

ра

з

личного

рода

ноллоидные

..

струнтуры.

Во

многих

случаях

глинистые

оз

е

рные

отло

ж

ения

богаты

органичесним

веществом.

Карбонатные

озерные

о

т

ложения

редно

образуют

выдержанные

пласты.

Обычно

они

залегают

в

виде

многочисленных

ноннреций

(желва

нон),

вознинающих

за

счет

нонцентрации

известнового

ноллоидного

материала.

Реже

встречаются

р'8.нушечнини.

Известны

нремнисты

е

озер

ные

ОТ

J

lожения

органичесногр

ПР

9

исхождения,

но

тольно

со

второй

поло

вины

м

е

зозойсной

эры.

Болотные

манрофации

.

К

этой

группе

фаций

относятся

отложения

приморсних

и

внутринонтинентальных

болот

на

различных

этапах

их

существования.

Они

харантеризуются

преоблад

а

нием

глинистого

мате

риала,

присутствием

пластов

углей,

обилием

остатнов

растений,

в

част

ности

их

норней,

и

образованием

в

восстановительной

ср

е

де.

В

палео

з

ое,

ногда

рельеф

Земли

был,

вероятно,

значительно

более

пологим

по

сравнению

с

современным,

были

широно

распространены

обширные

приморские

болота.

Позже

,

в

результате

общего

поднятия

суши

и

прогибания

онеанич

е

сних

впадин

эта

полоса

приморских

ни

з

мен

но

с

тей

и

прил

еж

ащего

н н

е

й

морского

мелководья

сильно

ум

е

ньши

л

ась.

Однако

одновременно

из-за

усиления

дифф

е

ренциации

тентоничесних

движений

все

чаще

начали

возникать

заболоч

е

нные

области

опуснания

внутри

суши

.

Это

обстоятельство

наряду

с

распространени

е

м

раститель

ности

в

удаленные

от

моря

участни

материков

явилось,

в

е

роятно,

одной

и

з

г

л

авных

причин

смещения

в

мезозое

центров

уг л еобра

з

ования

во

вну

тринонтинентальные

впадины.

Минералогический

состав

глинистых

бо

л

отных

от

л

ожений

разно

образен,

он

характеризуется

присутствием

каолинита,

а

иногда

сид

е

рита

и

прии

е

си

вивианита.

ОБЩИЕ

СВЕДЕНИЯ

О

ФАЦИЯХ

415

Отложения

приморских

болот

часто

встречаются

совместно

с

осадками

опресненных

лагун

или

реже

непосредственно

с

морскими

накоплениями.

Внутриконтинентальные

болота

обычно

приурочены

к

поймам

речных

долин

или

к

периферии

пресноводных

басееЙнов.

Пустынные

макрофации.

:к

пустынным

макрофациям

относятся

отло

жения,

возникающие

в

жарких

засушливых

областях

главным

образом

под

влиянием

ветра.

В

состав

данного

комплекса

фаций

входят

отложения

сыпучих

песков,

временных

потоков,

пересыхающих

озер

и

солончаков.

Пустыни

могут

граничить

с

солоноватоводными

или

морскими

бассейнами.

Впадающие

в

эти

бассейны

реки

часто

пересекают

пустыни,

на

окраине

которых

иногда

возникают

дельты.

Площадь

распространения

пустынь

может

быть

очень

большой.

Разр

ез

пустынных

отложений

характери

зуется

иногда

значительной

изменчивостью.

Органические

остатки

в

эоловых

отложениях

редки.

На

поверхности

солончаков

часто

сохраняются

следы

наземных

животных

и

трещины

высыхания.

Образуются

пустынные

отложения

почти

всегда

в

окисли

тельной

среде.

Среди

пустынных

макрофаций

преобладают

глинисто

песчаные

отложения.

Возможно

т

анже

нахождение

линз

солей.

Песчаные

отложения

сложены

часто

очень

хорошо

окатанными

зернами

с

матовой

пов

ерхностью

.

Окатаны

не

только

крупные,

но

и мелкие

зерна,

которые

в

воде

из-за

их

малой

величины

и

вязкости

воды

почти

не

подвергаются

округлению.

Эоловые

песчаные

фации

харантеризуются

далее

своеобраз

ным

распределением

тяжелых

и

легких

минералов,

которое

дает

возмож

ность

ИХ

отличить

от

песнов,

отложенных

водой.

П

ески,

долгое

время

переносимые

ветром,

обладают

также

характерным

гранулометрическим

составом,

в

частности

малым

содержанием

,

крупных

песчаных

зерен

и

пыл

еватых

частиц.

В

пустынных

песках

должна

возникать

косая

слои

стость,

но

она

е

ще

плохо

изучена,

далено

не

всегда

заметна

и

по

своему

.

облику

близка

н

водной

НОСОЙ

слоист<1с

ти.

.

Одной

из

специфичесних

особенностей

эоловой

косой

слоистости

является

большая

мощность

(иногда

до

10-12

М)

слагающих

ее

серий.

Одна

но

она

наблюдается

далеко

не

всегда.

На

поверхности

пустынных

песков

образуется

часто

эоловая

рябь,

которую

можно

отличить

от

ряби,

образованной

водой

(см.

§ 60).

Пустынны

е

макрофации

встречаются

часто

совместно

с

пролювием,

отложениями

соляных

озер,

СОлоноватоводных

водоемов,

ре

же

с

отложе

ниями

рек,

дельт

и

морских

бассейнов.

Ледниковые

макрофации.

Ледниковый

фациальный

комплекс

состоит

из

трех

основных

групп

фаций:

моренных,

флювиогляциальных

и

озерно

ледниковых.

Моренные

отложения

образуются

в

результате

движения

льда

и

последующего

его

таяния.

Флювиогляциальные

фации

образуются

в

результате

переноса

и

отложения

ледникового

материала

потоками

талых

·

вод.

Озерно-ледниковые

наюшления

вознинают

на

дне

приледни

новых

озер.

Ледниковые

макрофации

могут

быть

распространены

на

очень

боль

шой

площади.

Разр

ез

их

очень

непостоянен.

Органичесние

их

остатки

во

фЛЮВИОГ.1Тяциальных

и

озерно-ледниновых

отложениях

встречаются

редко.

В

морене

они

отсутствуют

совсем.

Все

типы

ледниковых

отложений

сложены

обломочными

породами.

Среда

отложения

большей

частью

окислительная

. .

Морена

образуется

в

р

езуль

тате

поступательного

движения

льда.

По

этому

вкрапленные

в

нее

среди

преобладающего

глинистого

материала

нрупные

обломки

часто

сохраняют

приобретенную

ими

при

этом

продоль

ную

ориентироВку.

На

поверхности

крупных

обломков

иногда

видны

416

ФАЦИИ

И

МЕТОДЫ

ФАЦИАJlЬНОГО

АНАЛИЗА

перекрещивающиеся

JIедниковые

шрамы.

Присутствие

этих

шрамов,

точно

та"

же

как

отсутствие

слоистости

,

ис"лючительно

плохая

сорти

ровка

материала,

залегание

на

полированной

и

штрихованной

поверх

ности

подстилающих

пород

являются

руководящими

прионаками

для

{)ПРl'деленин

древних

морен

(тилитов)

Флювиогляциальные

фации

сложены

галечно-песчаным

материалом,

обычно

довольно

хорошо

сортированным,

Песчаные

зерна

угловаты,

гальки

часто

плохо

окатаны.

Наблюдается

косая

слоистость

потокового

типа

и

типа

знаков

ряби

(см

.

§

61)

.

Озерно-ледниковые

отложения

преимущественно

глинисты.

Для

них

типична

тонкая

горизонтальная

слоистость

ленточного

типа.

Ледниковые макрофации

встречаются

иногда

совместно

с

морскими

11

могут

быть

связаны

с

ними

переходными

типами

(ледниково-морские

отложения)

Среди

I\()Нтинентальных

фаций

ледниковые

отложения

чаще

нссоциируютсн

с

озерными,

болотными

и

речными.

В

эпохи

материковых

оледенений

значительное

количество

айсбергов

попадает

в

воды

прилежащих

океанов

и

разносится

Т

i!

чениями

.

Таяние

айсбе

ргов

обусловливает

осаждение

принесенного

ими

мореннor-о

мате

риала

среди

морских

отложений.

Поэтому

ледниково-морские

отложе

пия

вероятно,

всегда

сопровождают

наземные

леДНИКОвые

отложения,

tJозникаlOщие

в

эпохи

КРУПНЫХ

оледенений

,

В

южных

частях

Тихого

и

И

ндийского

океанов

айсберговые

отложения

пользуются

очень

широ

«ИМ

распространением

(Лисицын

А,

П

.,

1960).

ЛИТЕРАТУРА

в

а с с

о

е

в и

ч

Н.

Б.

ФШИIl

И

методика

его

изучения.

Г()стоuтехизцат,

1948.

В

а

с с

о

е

в

и ч

Н

.

Б.

О

некоторых

флишевых

текстур

а

х.

Груды

Львовского

('еол,

о-ва,

геол

,

сер.,

вып

.

3, 1953.

Г

е

к

к

е

р

Р

.

Ф.

Сопоставление

разрезов

RОСТОЧНОЙ

и

за

падно,'

DОJlОВИНЫ

Глав

ного

девонского

[[оля

И

основные

черты

ЭКОЛОГИИ

его

фауны

и

флор"'.

Изв

,

АН

СССР,

с

ер.

геол.

,

.М

4, 1954.

Д

а в

ы

Д

о

в

а

Т

П

.

и

Г

о

Ji

ь

Д

m

т

е

й

н

Ц

.

Л.

О

IIОUЯТИЯХ

«фациальный

а

нали

з»

и

«фаЦИIJ).

Бюлл.

научно-технич.

информации

М

4 (9), 1957.

Ж

е

м

ч у

ж

н

и

к

о

в

Ю. А

.

Угленосная

толща

И

методика

ef

ивуqения.

3ап.

ЛГИ,

r , 25,

М

2, 1951.

Ж

е

м

ч

у

ж

н

и

к

о в

Ю.

А.

Периодичность

осадкопаr«()пления

и

,

lQнятие

рит

мичности

и

цикличности.

Бюлл.

Моек.

о-ва

испытателей

иРIlРО

Д Ы,

0 1'

LI

reoJr.,

т.

30,

BЫU.

2,

195:>

.

3

f'

Н К

е

в и

ч

Л.

А.

и

др.

Исследование донной

фаУШ

I

I\у~ило:-Н'амчатской

впад

ины

,

Труды

ИН

'

та

океанологии,

т.

12,

1955.

3

е

н

к

о

в И ч

В.

П

.

Дельта

р.

Дуная

.

Известия

Всесоювного

геограриqеского

о-ва,

Т

,

75,

вы]]

.

4,

1943.

If

р

а

<)

А

()

В

Н

.

Г

.

Статья

в

сборнике

«ДеЛЬТА

80JIГИ

».

TiJ

,

\J.

bl

Океанографиче-

с

кого

ин-та,

вып

,

18, 1951 . •

.л

и

с

и

Ц

ы

н

А

.

П.

Осадкообразовани

~

в

южных

частях

Тихого и

И

ЩИЙСIЮГО

океаво

в

.

М()рская

геОJroгия.

Международный

геологиче

с

кий

конгресс,

Х>(

I

сесс ия.

Доклады

с

оветских

геологов

.

Иэд

.

А

Н

СС:С:Р,

19fiO

,

Н

а

л

и в к

...

'"

Д.

8

Учение

о

ф;щиях

И

:щ

АН

с<;с:р

,

1956.

n

у с

r

о

в а

IJ

о

11

Л

.

8 .

П

ет

рография

осадочных

пор'

д.

Гостопт

е

хиздат,

194.

0.

р

у

~

и

н

Л.

Н.

Общие

аакономf'РНОСТИ

образования

осадочных

пород.

Фации

и

~о

рмаUИII

,

Сп

IJClвочн

u е

~YKOBOДCTBO

п

,)

lle1

рnr

'

рафии

()саДОЧI

,

ЫХ

пород.

Т.

1,

Гостоы

те~иэдаl

.

1958

,

р

у

х и н

Л

.

D

Исновы

оfi

щей

ШlЛеогеографии

ГО

1

'

1

1

'

птехиэдат,

1959.

Р

V

х

И

В

Л.

Б

Ряаы

фаций

и

Формаций.

Нестниr

'

ЛГУ

с

е

р. г

е

ол

.

.N2

6,1961.

Т

е

()

LJ

U

IJ

о

в

и

q

Г.

И

.

О

минераJlо

-

геохимичеСЮIХ

tf-"

ЦИЯХ

и

HeKoTop:

dX

дру"

гих

OC

IJOBHblX

вопросах

цревнего

осадкообразоваuия

БМОИП,

отв.

геол.,

т.

3'2,

М

4,

1957.

R

~

у

UI

О

О

d

С.,

М

о о

r

е

and

oth

,

Sеdiшепtагу

tlA(

:ies

in

geologic

hlstory.

{~eoi.

Soc

of

Ашег.,

No

39,

1949.

паЛЕВЫЕ

МЕтады

ФАЦИАльнага

АНАЛИЗА

417

ГЛАВА

XIII

ПОЛЕВЫЕ

МЕТОДЫ

ФАЦИАЛЬНОГО

АНАЛИЗА

§ 56.

Общая

характеристика

методов

и

задач

фациального

анализа

Сложность

образования

осадочных

пород

заставляет

применять для

о

пределения

их

генезиса

различные

приемы

исследования.

Необходимасть

l

{Qмплексного

изучения

.

осадачных

пород

обусловливается

и

тем,

что

к

аждый

полевой

и

лабораторный

метод

обладает

своими

недостатками

(

является

односторонним),

ограничивающим

его

применение.

Поэтому

для

н

адежной

и

разносторонней

характеристики

условий

формирования

ка

к ой-либо

толщи

необходимо

применять различные

способы

исследования.

Для

современной

литологии

характерно

применение

точных

методов

и

зучения

пород,

дающих

возможность

их

количественной

характеристики,

в

частности,

с

помощью

математической

статистики.

Методы

фациального

анализа

можно

подразделить

на

две

большие

г

руппы:

полевые

и лабораторные.

Это

деление

условно,

так

как

большин

с

тво

методов

требует

и

полевой

и

камеральной

обработки.

Обе

группы

метадов

ВЩ1.ИМНО

дополняют

друг

друга.

У

спех

литолагической

работы

з

ависит

от

тщательности

полевых

наблюдений,

подкрепленных

основатель

ным

паследующим

лабораторным

исследо-ванием.

Исследователь

должен

помнить,

что

центр

литологической

работы

находится

в

поле,

а

все

последующие

лабораторные

работы

лишь

допол

няют

и

уточняют

полевые

наблюдения

над

осадочными

породами.

Для

определения

генезиса

осадочных

пород

нужен

ряд

фактов,

которые

можно

собрать

только

в

палевой

обстановке.

Даже

самая

разносторонняя

лабораторная

обработка

не

может

дать

нообходимых

результатов,

если

она

основана

на

исследовании

случайно

собранных

в

поле

образцов.

Лабораторная

обработка

материала

при

литологических

работах

всегда

должна

строиться

как

продолжение

и

развитие

полевых

наблюдений.

Поэтому

образцы

должны

собираться

в

поле

систематически,

по

определен

ному

плану

и

для

заранее

намеченных

видов

лабораторного

изучения.

Последнее

асобенно

необходимо

патому

,

что

для различных

видов

иссле

дования

нужны

образцы

неодинакового

размера,

собраНltые

по

различному

принципу.

.

Полевыми

методами

фиксируются

прежде

всего.

признаки,

обусловлен

ные

особенностями

отложения.

Определяемые

в

поле

мощности,

фациаль

ный

характер

замещения

породы,

типы

слоистости,

ориентировка

галек,

характер

органических

остатков

и

многие другие

признаки

отражают

особенности

эпохи

отложения

исследуемой

толщи.

I

Ряд

признаков

осадочных

пород

рпределяется

теми

стадиями,

кото

рые

предшествуют

выпаданию

осадков.

R

числу

таких

признаков

отю1-

сится,

например,

минералогический

состав

обломочных

зерен,

определяе

мый

особенностями

пород

в

области

сноса,

характером

выветривания

и

длительностью

переотложения

осадочного

материала

до

его.

окончательного

захоронения.

Поверхность

обломачных

зерен

и

в

особенности

форма

песча

ных

зерен

при

переносе

изменяются

сравнительно

медленно

и

поэтому

часто

не

соответствуют

обстановке

отложения.

В

некоторых

случаях

гранулометрический

состав

обломочных

пород,

в

частности

песков,

также

может

не

соответствовать

условиям

отложения.

Например,

в

случае

малой

длительности

переноса

в

прибрежных

условиях,

зернистость

песков,

принесенных

рекой,

будет

некоторое

время

чуждой

этим

условини.

27асновы

·

литологии.