Щеголева Н.Г. Васильева А.И. Деньги и денежное обращение

Подождите немного. Документ загружается.

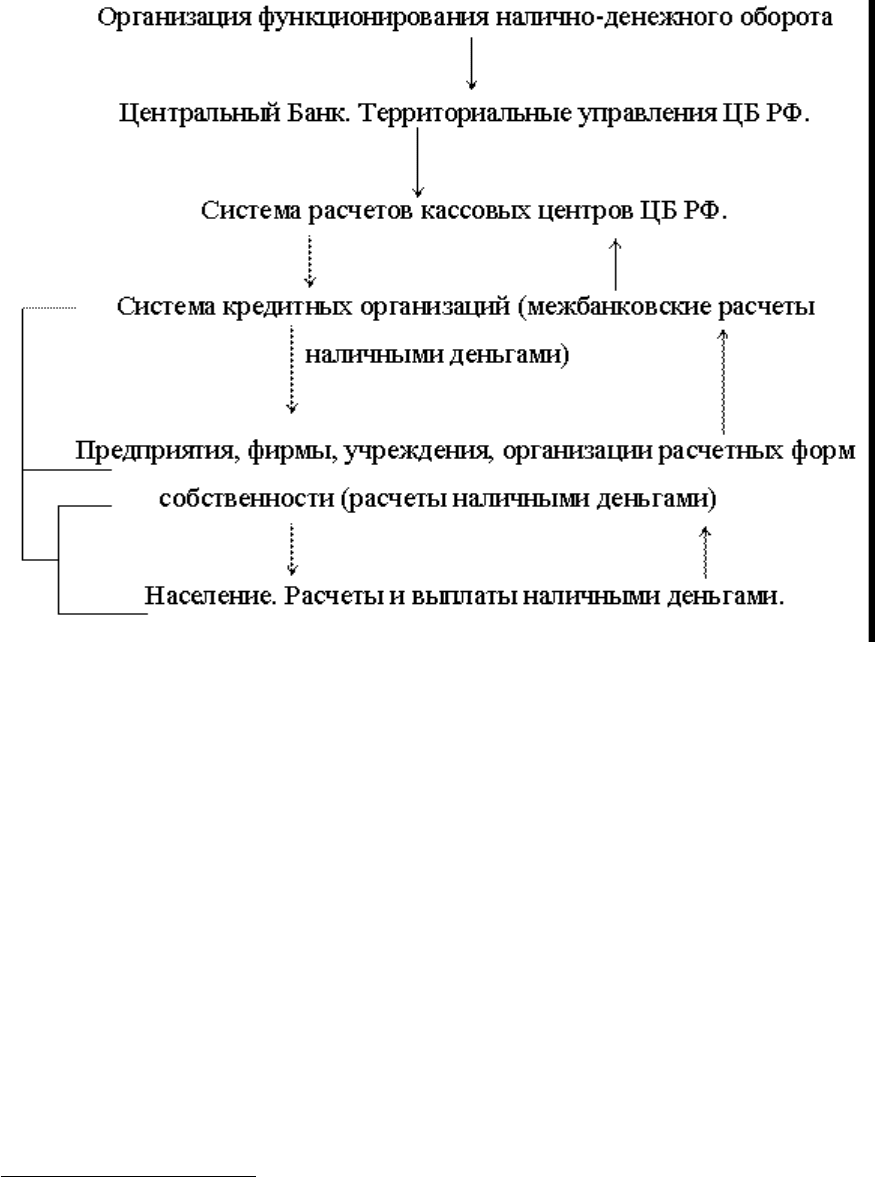

Схематично функционирование налично-денежного оборота можно

представить следующим образом:

После усвоения теоретических положений необходимо ответить на

следующие вопросы темы:

1. В чем заключаются принципы организации безналичных расчетов?

2. В чем вы видите основные преимущества и недостатки инкассовой и

аккредитивной форм расчетов?

3. Какие формы безналичных расчетов наиболее перспективны для российских

клиентов банков?

4. Какую роль коммерческие банки играют в организации наличного

денежного оборота?

5. Почему наличный денежный оборот должен регулироваться

централизованно?

Тема 7. Инфляция

'

Основные вопросы:

1. Сущность, формы проявления и причины инфляции, ее социально-

экономические последствия.

2. Особенности инфляции в России.

3. Основные направления антиинфляционной политики.

По теме, наряду с прочтением преподавателем лекции, проводится практикум

по решению задач.

Вопросы практикума:

1. Сущность инфляции.

2. Виды инфляции.

3. Социально-экономические последствия инфляции.

4. Особенности инфляции в России.

5. Основные направления российской антиинфляционной политики.

Для подготовки к семинару студентам необходимо прочитать материалы,

изложенные в рекомендуемых учебных пособиях.

1. «Деньги, кредит, банки»: Учебник / под ред. О.И. Лаврушина. – 3-е изд.,

перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2006 – Глава 12.

2. Деньги, кредит, банки: учебное пособие / М.П. Владимирова, А.И. Козлов. –

2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2006. – Глава 4 §4.3, 4.4, 4.5.

3. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / В.К, Сенчагов, А.И.

Архипов и др.; под ред. В.К. Сенчагова, А.И. Архипова. – М.: ТК Велби, Изд-во

Проспект, 2006. – Глава 8.

4. С.Р. Моисеев. Инфляция: современный взгляд на вечную проблему. – М.:

ООО «Маркет ДС Корпорейшен», 2004.

В ходе работы над изучаемыми вопросами, целесообразно обратить особое

внимание на следующие теоретические положения. Впервые человечество серьезно

сталкивается с проблемой инфляции в эпоху Древнего Рима. Императоры чеканили

золотые монеты (называвшиеся «ауреус») в количестве сорока штук из римского

фунта золота со стандартным весом приблизительно 8, 19 грамм. Ауреус равнялся

25 серебряным денариям, 100 латунным сестерциям, 200 латунным дупондиям или

400 медным ассам. Во времена императора Нерона (54-68 г.н.э.) вес ауреуса

снизился до 1/45 фунта, при Каракалле – до 1/50, а при Диоклетиане (285-305 г.н.э.)

– сначала до 1/70, а затем – до 1/60 фунта. С 193 года в империи бушевала

инфляция, к 270г. серебряное содержание римских монет падает до 4% от

начального уровня. В серебряном выражении цены удваивались за год, но в золотом

выражении оставались относительно неизменными.

В 301 г. император Диоклетиан предпринимает тщетную попытку справится с

инфляцией путем издания эдикта о ценах. Власти установили предельные цены на

товары жизненной необходимости и предметы роскоши. Согласно эдикту цены

могли расти не более чем на 4% в год. Кроме того, были зафиксированы

максимальные размеры оплаты труда ремесленников и поденщиков. Однако

императорское регулирование цен и оплаты труда никак не учитывало пропорции

производства, что привело к массовым спекуляциям и возникновению в одних

секторах экономики дефицита, а в других – товарного профицита.

Понятие «инфляция» (от лат. Inflatio - вздутие) впервые стало применяться в

Северной Америке в 1861-1865 годах. Оно означало процесс, приводящий к

увеличению налично-денежной массы.

Сущность инфляции разные экономисты трактуют по-разному:

1. переполнение каналов денежного обращения избыточными бумажными

деньгами, вызывающими их обесценивание по отношению к золоту, товарам,

иностранной валюте, сохраняющей прежнюю реальную ценность или

обесценившейся в меньшей степени;

2. любое обесценивание бумажных денег;

3. повышение общего уровня цен;

4. многофакторный процесс, не имеющий однозначного толкования.

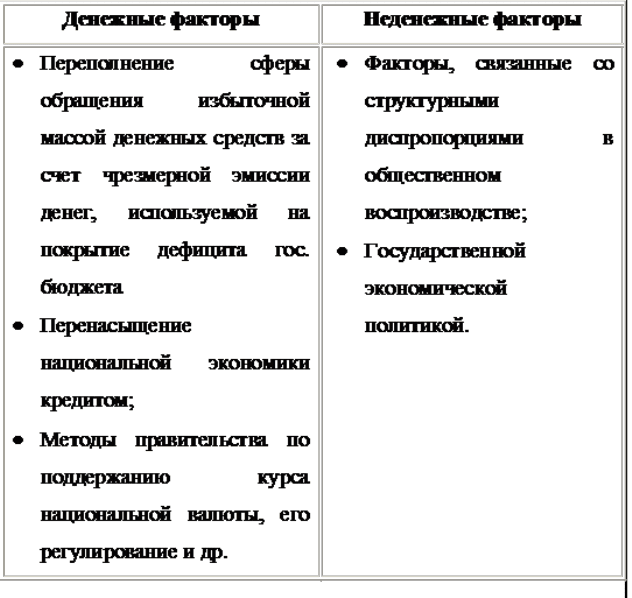

Существуют денежные и неденежные факторы инфляции:

Различают следующие виды и формы инфляции:

По темпам роста цен:

ползучая (умеренная) инфляция – инфляция, проявляющаяся в длительном

постепенном росте цен (до 10% в год);

гиперинфляция – инфляция с очень высоким темпом роста цен, как правило,

выше 50% в месяц;

галопирующая инфляция – инфляция в виде скачкообразного роста цен (до

250% в год).

По способам возникновения:

административная инфляция – инфляция, порождаемая «административно»

управляемыми ценами;

инфляция издержек – инфляция, проявляющаяся в росте цен на ресурсы,

факторы производства, вследствие чего растут издержки производства и обращения,

а с ними и цены на выпускаемую продукцию;

инфляция спроса – инфляция, проявляющаяся в превышении спроса над

предложением, что ведет к росту цен;

инфляция предложения – инфляция, проявляющаяся в росте цен,

обусловленном увеличением издержек производства в условиях недоиспользования

производственных ресурсов;

импортируемая инфляция – инфляция, вызываемая воздействием внешних

факторов, например, чрезмерным притоком в страну иностранной валюты и

повышением импортных цен;

индуцированная инфляция – инфляция, обусловленная какими-либо

другими экономическими факторами;

кредитная инфляция – инфляция, вызванная чрезмерной кредитной

экспансией;

открытая инфляция – инфляция за счет роста цен потребительских товаров и

производственных ресурсов;

подавленная (скрытая) инфляция – инфляция, возникающая вследствие

товарного дефицита, сопровождающегося стремлением государственных органов

удержать цены на прежнем уровне. В этой ситуации происходит «вымывание»

товаров на открытых рынках и переток их на теневые, «черные» рынки, где цены

растут;

По воздействию на доходы экономических агентов:

непредвиденная;

ожидаемая.

ожидаемая инфляция – предполагаемый уровень инфляции в будущем

периоде вследствие действия факторов текущего периода;

непредвиденная инфляция – уровень инфляции, оказавшийся выше

ожидаемого за определенный период.

Социально-экономические последствия инфляции выражаются в следующем:

перераспределении доходов между группами населения, сферами

производства, регионами, хозяйствующими структурами, государством, фирмами,

населением, между дебиторами и кредиторами;

обесценивании денежных накоплений населения, хозяйствующих субъектов

и средств государственного бюджета;

постоянно уплачиваемом инфляционном налоге, особенно получателями

фиксированных денежных доходов;

неравномерном росте цен, что увеличивает неравенство норм прибыли в

разных отраслях и усугубляет диспропорции воспроизводства;

искажении структуры потребительского спроса из-за стремления превратить

обесценившиеся деньги в товары и валюту;

закреплении стагнации, снижении экономической активности, росте

безработицы, которая приводит к падению уровня жизни;

сокращении инвестиций в национальную экономику и повышении их

рискованности;

обесценивании амортизационных фондов, что затрудняет

воспроизводственный процесс;

возрастании спекулятивной игры на ценах, процентах, валюте;

активном развитии теневой экономики, ее «уходе» от налогообложения;

снижении покупательной способности национальной валюты и искажении

ее реального курса по отношению к другим валютам;

социальном расслоении общества и в итоге обострении социальных

противоречий.

В каждой стране инфляционный процесс имеет специфику, связанную с

совокупностью причин и факторов, его вызывающих.

Современную инфляцию в России нельзя рассматривать без учета наследия

планово-распределительной системы хозяйствования, без учета политических и

экономических процессов, произошедших за последние годы.

Важным фактором инфляционных процессов в стране выступала планово-

распределительная система хозяйствования. Она породила затратный механизм

хозяйствования и нарушения материальной и денежной сбалансированности в

экономику. В стране формировался избыточный платежеспособный спрос как у

населения, так и у государственных предприятий. Предприятия, создав за счет

прибыли различные фонды экономического стимулирования, зачастую не могли их

использовать из-за отсутствия материалов, оборудования, новых технологических

линий и т.д.

Большую роль в развитии инфляции играло расширение масштабов

кредитования сверх реальных потребностей экономики, что вело к росту эмиссии

кредитных средств и наращиванию платежеспособного спроса. Еще одним

фактором инфляционных тенденций в стране выступала государственная система

ценообразования. Поддержание многих цен на искусственном стабильном или

низком уровне в отрыве от происходивших изменений в производстве, спросе и

предложении приводило к их деформации, неравновесному соотношению

стоимости отдельных товаров и услуг.

Необходимо отметить, что особое место среди негативных факторов,

стимулирующих инфляцию, занимает дефицит государственного бюджета.

Уникальный характер российской инфляции требует использования особых

методов регулирования, адекватных реальным условиям развития современного

финансового рынка. Антиинфляционная программа должна учитывать динамику

рыночных отношений, возможность эффективного использования рыночных

механизмов с участием государственного регулирования.

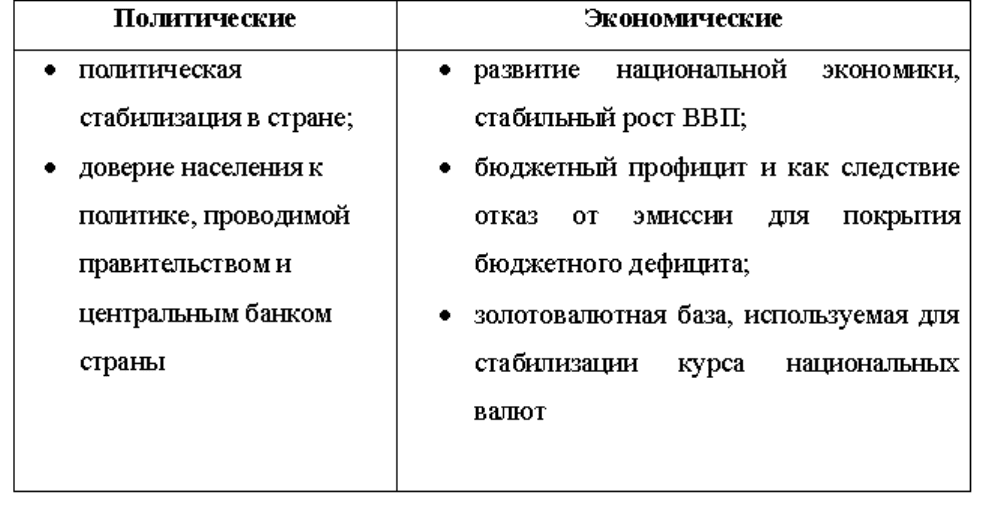

Цель антиинфляционной политики государства состоит в том, чтобы

установить контроль над инфляцией и добиться приемлемых для национальной

экономики темпов ее роста. Основными факторами в борьбе с инфляцией являются

преодоление экономического спада, платежного кризиса, уменьшения

инвестиционной активности, формирование стабильной рыночной инфраструктуры.

В связи с этим особое значение приобретает поддержка приоритетных отраслей

национальной экономики, стимулирование экспорта продукции, разумная

протекционистская политика и политика валютного курса, что способствует

повышению конкурентоспособности отечественных товаров на мировом рынке.

Определяющее значение для сдерживания инфляции может иметь перестройка

экспорта и импорта, а также снятие инфляционных ожиданий как у хозяйствующих

структур, так и у населения, что в значительной мере может быть обусловлено

политической и экономической стабильностью в стране, более взвешенными

выступлениями в средствах массовой информации.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что наиболее серьезную

угрозу для экономики представляет гиперинфляция, которая несет в себе

разрушительные последствия, вплоть до экономического краха. Наиболее опасным

последствием гиперинфляции является то, что производственная деятельность

становится неэффективной, в результате идет массовое переключение на торгово-

посредническую деятельность, фирмам становится более выгодным накапливать

сырье и готовую продукцию в ожидании будущего повышения цен, а это, в свою

очередь, ведет к усилению инфляционного давления. В итоге начинается общее

сворачивание производства, при котором нормальные экономические отношения

попросту разрушаются. В этих условиях неизвестно, какую цену необходимо

назначить на товары, поэтому нарушаются и кредитные отношения. Заниженная

реализация приводит к снижению налоговых поступлений, в результате растут

дефицит бюджета и государственный долг, и деньги фактически перестают

выполнять свои функции. В конце концов наступает кризис в финансово-денежной

сфере, при котором как производство, так и обмен попросту останавливаются, и в

итоге может наступить не только экономический, но и социальный хаос. С 1992 года

проблемы высокой инфляции и меры борьбы с ней выдвинулись в финансово-

экономической политике России на первое место. Очевидно, что резкий рост цен

был вызван именно процессом их либерализации, так как к началу реформ

российская экономика носила преимущественно монопольный характер.

Основными направлениями российской антиинфляционной политики в этих

условиях являлись регулирование с помощью инструментов денежно-кредитной

политики объемов денежной массы. Однако, как показывает опыт, преодоление

высокой инфляции в России с помощью только одних монетарных методов носил

крайне неустойчивый характер, что объясняется двумя факторами. Во-первых, в

стране в огромном объеме появились неплатежи, в том числе и длительные

задержки выплаты зарплаты и пенсий, особенно со стороны руководителей частных

предприятий. Но если в этих условиях для ликвидации неплатежей провести

значительную эмиссию, то рост цен может вернуться на уровень гиперинфляции.

Во-вторых, повышение государственных расходов при недостаточном уровне

доходов, как правило, вынуждает правительство прибегать к погашению дефицита

через заимствования на внутреннем рынке (в настоящее время с ростом налоговых

поступлений и огромного притока экспортной валютной выручки объем

заимствований на внутреннем рынке резко сократился, т.е. вместо дефицита

бюджета образуется профицит).

Таким образом, высокая инфляция является негативной составляющей всего

процесса перехода от прежней плановой экономики к рыночной. Необходимо

отметить, что результативность мер борьбы с инфляцией неразрывно связана с

выбором целей и путей их достижения. Здесь можно выделить два диаметрально

противоположных подхода к решению этой проблемы.

Первый связан с последовательным проведением в жизнь монетаристской

программы финансовой стабилизации по рекомендациям Международного

валютного фонда, суть которого заключается в минимизации дефицита госбюджета

и проведении жесткой кредитно-денежной политики при сохранении плавающего

обменного курса рубля в рамках так называемой внутренней его конвертируемости.

Второй способ принципиально отличен от первого. Он обосновывает

необходимость использования определенных, достаточно жестких мер,

построенных на основе кейнсианской модели и ее современных модификаций.

Кстати, именно второй способ подразумевает активное регулирующее воздействие

государства, включая временное замораживание или прямое сдерживание роста цен

и зарплаты, с целью предотвращения высокой инфляции. Одновременно создается

необходимая рыночная инфраструктура, проводятся налоговое стимулирование

производства и поддержка жизненно важных отраслей и производств.

Анализ обоих вариантов показывает, что необходим набор методов, в котором

должны присутствовать как меры по увеличению денежного предложения (если

наблюдается рост ВВП), так и меры ограничительного характера. Главным условием

при выборе мер должно быть понимание глубинных причин сложившейся ситуации,

и в зависимости от нее следует принимать те или иные решения.

После усвоения теоретических положений необходимо ответить на

следующие вопросы темы:

1. Каковы особенности инфляции в России?

2. Какие важнейшие меры предусматриваются монетаристской моделью

финансовой стабилизации?

3. Какие основные меры используются в рамках кейнсианской модели борьбы

с инфляцией?

4. Как влияет на инфляционные процессы обслуживание ВВП денежными

суррогатами?

5. Существуют ли пределы сжатия денежного оборота в борьбе с инфляцией?

Тема 8. Денежные реформы

Основные вопросы:

1. Сущность, виды и методы проведения денежных реформ.

2. Необходимость и предпосылки успешного проведения денежных реформ.

3. Денежные реформы в России.

Для подготовки к лекции студентам необходимо проработать материалы,

изложенные в рекомендуемых учебных пособиях.

1. «Деньги, кредит, банки»: Учебник / под ред. О.И. Лаврушина. – 3-е изд.,

перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2006 – Глава 13.

2. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / В.К, Сенчагов, А.И.

Архипов и др.; под ред. В.К. Сенчагова, А.И. Архипова. – М.: ТК Велби, Изд-во

Проспект, 2006. – Глава 7.3.

В ходе работы над этими пособиями целесообразно обратить особое внимание

на следующие теоретические положения. Денежная реформа – это преобразование

денежной системы, проводимое государством с целью упорядочения и укрепления

денежного обращения страны. Среди всех денежных реформ существуют

радикальные денежные реформы, которые связаны с изменением принципов

организации денежной системы и ориентированы на долговременную стабилизацию

денежной единицы. Существует также и частичное преобразование денежной

системы, которое устраняет на небольшой срок отдельные отрицательные явления в

денежной сфере.

Сегодня в развитых странах денежные реформы заменяются

антиинфляционными программами в рамках различных планов стабилизации и

проведения денежно-кредитной политики центральными банками.

Денежные реформы осуществляются различными методами в зависимости от

формы обращающихся денег, общественно-экономического устройства страны,

полного или частичного преобразования денежной системы, политики государства.

Существует 4 вида денежных реформ:

1. нуллификация – объявление государством обесценившихся старых

денежных знаков недействительными и выпуск новых бумажных денежных знаков в

меньшем количестве. Обычно проводится в период стабилизации экономики после

гиперинфляции для восстановления доверия к национальной валюте.

2. деноминация – изменение нарицательной стоимости денежных знаков с их

обменом по определенному соотношению на новые, более крупные денежные

единицы с одновременным пересчетом всех денежных обязательств в стране.

3. девальвация – снижение курса национальных денежных знаков по

отношению к иностранной валюте. Используется для укрепления конкурентных

позиций стран на внешних рынках, улучшения состояния платежного баланса,

привлечения иностранных инвестиций. Она стимулирует экспорт продукции и

обостряет конкуренцию на внешнем рынке. Обычно ей сопутствует

дифференциация экспортных и импортных пошлин, введение валютных и других

защитных оговорок.

4. ревальвация – повышение курса бумажных денежных знаков по

отношению к иностранной валюте. Она сдерживает инфляционные процессы в

стране, так как более дешевыми становятся импортные товары, но она невыгодна

экспортерам, которые теряют на курсовой разнице при обмене подешевевшей

иностранной валюты на укрепившуюся собственную валюту по ранее заключенным

контрактам.

Необходимость проведения денежной реформы обусловливается следующими

причинами:

1. экономическими (подрыв доверия к национальной валюте; использование

параллельной валюты; завышение курса национальной валюты по отношению к

иностранным);

2. политическими (изменение политического устройства страны; создание

нового государства);

3. созданием наднациональных денежных единиц (например, евро) или

объединением национальных денежных единиц.

Предпосылками успешного проведения денежной реформы являются:

В экономической истории России был проведен целый ряд денежных реформ.

Здесь студенту необходимо рассмотреть более подробно ряд российских

денежных реформ.

В результате денежной реформы 1839-1843гг. в России установился

серебряный монометаллизм. Эта реформа была осуществлена путем девальвации

ассигнационного рубля, когда государство зафиксировало фактический уровень

обесценивания ассигнаций. Одновременно с этим при Государственном

коммерческом банке была создана специальная депозитная касса, которая

принимала во вклады серебро, а взамен выдавала депозитные билеты, свободно

размениваемые на серебро. В 1841 году были выпущены новые денежные знаки –

кредитные билеты Государственного заемного банка, разменные на серебренную

монету. Также реформа изменила эмитента российских бумажных денег, которым

стало государство в лице Экспедиции кредитных билетов, вместо эмиссионного

банка.

Денежная реформа 1895-1897гг. позволила России перейти от серебряного

монометаллизма к золотому. В 1895 году государственному банку были разрешены

сделки в российских золотых монетах. С 1 января 1896 года был установлен курс

для приема золотой монеты во все казенные платежи по 7 рублей 50 копеек за

полуимпериал и 15 рублей за империал. С 1897 года в России началась чеканка и

выпуск в обращение золотых монет в 5 и 10 рублей. С 29 августа 1897г. вся

денежная эмиссия была сосредоточена в государственном банке, который получил

право выпуска кредитных билетов.

В начале 20-х годов XX века Россия находилась в глубоком финансовом

кризисе, произошел развал денежной системы страны. Советским правительством

было принято решение о проведении еще одной денежной реформы, которая

проходила в период с 1922 по 1924гг. и осуществлялась в два этапа. На первом этапе

выпускалась в обращение устойчивая валюта, в которой так нуждался

хозяйственный оборот, при сохранении в обороте и «падающей» валюты – совзнака,

который эмитировался Наркомфином. На втором этапе с ликвидацией бюджетного

дефицита и прекращением использования совзнака для покрытия государственных

расходов денежная реформа завершилась путем обмена совзнаков на казначейские

билеты. 11 октября 1922 года Государственному банку было предоставлено право

выпуска банковских билетов (червонцев), которые к январю 1924 года стали

основной валютой страны, составляя в общей массе денежного обращения 80%. В

рамках этой денежной реформы было проведено две деноминации с целью

упрощения денежного учета и улучшения обращения денег. При первой

деноминации (выпуск «знаков 1922 года») 1 рубль вновь выпускаемых денежных

знаков приравнивали к 10000 рублей старых денежных знаков; при второй

деноминации (выпуск «знаков 1923 года»)- к 100 рублям в «знаках 1922 года» или к

1 млн рублей прежних денежных знаков. Данная реформа позволила создать единую

устойчивую денежную систему нового государства.

Денежная реформа 1947г была проведена в СССР с целью ликвидации в сфере

денежного обращения последствий войны. Цель этой реформы: укрепить денежную

систему на основе отказа от карточной системы распределения товаров среди

населения, ликвидировать множественность цен, изъять избыточной массы денег из

обращения.

В 1961 году в стране была осуществлена деноминация, связанная с

изменением масштаба цен в 10 раз. В 1991 году в СССР были проведены

преобразования денежной системы. В целях борьбы со спекуляцией, контрабандой

рублей и валюты, коррупцией, изготовлением фальшивых денег из обращения были

изъяты денежные купюры в 50 и 100 рублей. Денежные купюры номиналом 50 и

100 рублей образца 1961 года обменивались на банкноты образца 1991 года. Обмену

подлежали денежные средства в размере месячного оклада.

В 1992-1993гг. Россия, как независимое государство, осуществляет

собственную денежную реформу с целью «отсечения» наличной денежной массы

стран ближнего зарубежья, где еще обращались советские денежные знаки. С 24

июня 1993г. в обращении остались только банкноты Банка России образца 1993 года

номиналом в 100, 200, 1000, 5000 и 50000 рублей. Граждане России имели право

один раз лично обменять до 100000 рублей старые купюры на купюры образца

1993г. остальные суммы зачислялись на срочный депозит в Сбербанке России

сроком на 6 месяцев с начислением процентов по счету. Данная денежная реформа

сформировала российскую денежную систему, но она не ставила задачи