Щербаков А.С., Гаврилов Е.И., Трезубов В.Н., Жулев Е.Н. Ортопедическая стоматология

Подождите немного. Документ загружается.

1. Краниометрические - изучение строения черепа и положения в нем

гнатического отдела, независимо от его вида. Цель этих измерений показать

на профиле больного положение зубных рядов в черепе.

2. Гнатометрические - определение соотношений отдельных частей

гнатического отдела лицевого скелета. Цель измерений состоит в допол-

нении и уточнении клинического диагноза установленного при обследо-

вании больного и на моделях его челюстей.

Рис. 181. Положение головы пациента в цефалостате Б.Н.Давыдова и В.Н.Трезубова.

При расшифровке телерентгенограмм не всегда делают перевод с

иностранного на русский язык, что затрудняет их анализ. Е.И.Гаврилов и

В.Н.Трезубов предложили следующий принцип: расширенное название

давать на русском языке, а для сокращенного названия пользоваться пер-

выми буквами расшифровки (на русском языке) и латинскими буквами,

обозначающие исходные точки. Например, угол выпуклости лицевого ске-

лета сокращенно будет именоваться УВЛС или n-ss-spm. Линии отмеча-

ются латинскими буквами, например, n-ss, плоскости обозначаются ла-

тинской буквой Р (planum). Рядом с ней ставится строчная латинская бук-

ва, например РЬ - плоскость основания черепа (Planum basale) (рис.182).

Эстетически неудовлетворительная конфигурация лица бывает не то-

лько при наличии зубочелюстных аномалий, но и при правильном соотно-

А1(\

тении зубных рядов. Этому способствуют различное строение лицевого

скелета, разнообразное расположение гнатического отдела в черепе, раз-

личная форма и величина подбородка, неодинаковая толщина мягких

тканей лица. Поэтому телерентгенография профиля лица является цен-

ным методом исследования ортодонтических больных, помогающим во

многих случаях разъяснить и дополнить фотографию лицевого профиля,

данные клинического обследования больного и дающим возможность

изучить не только аномалию, но и индивидуальные особенности конфи-

гурации лица больного. Такое исследование помогает установить пра-

вильный диагноз и разработать соответствующий план лечения.

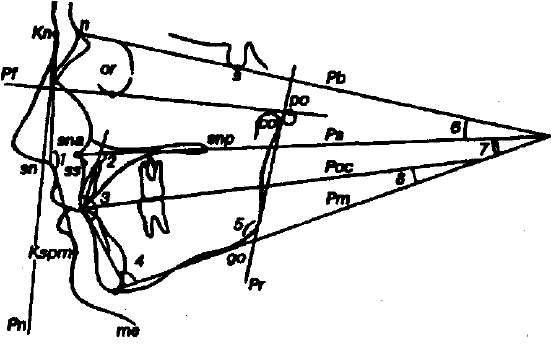

Рис.182. Разметка телерентгенограмм (по Е.И.Гаврилову и В.Н.Трезубову).

Антропометрические точки: п — nasion (Кп — кожная точка); go — gonion; s —

sellion; со — condylion; or — orbitale; me — mention; sn — subnasale; po — porion;

sna, snp — передняя и задняя носовые ости сооответственно: spm — supramentale

(Kspm — кожная). Цефалометрические плоскости: Pf — франкфуртская гори-

зонтальная (по Иерингу); Рп — носовая (по Дрейфусу); РЬ — основания чере-

па; Ps — небная; Рос — окклюзионная; Рпя — основания нижней челюсти; Рг

— ветви нижней челюсти. Цефалометрические углы: 1 — угол выпуклости мяг-

ких тканей лица (УВМТ); 2 -<1/Ps — верхний резцово-челюстной угол (ВРЧУ);

3 — межрезцовый угол (МРУ); 4 — <1/Ps — нижний резцово-челюстной угол

(НРЧУ); 5 — угол нижней челюсти (УНЧ); 6 — <Pb/Ps; 7 — межчелюстной

угол (МЧУ); 8 - <Рос/Рт.

Для выявления асимметрии, установления трансверзального соотно-

шения костей лицевого скелета и распределения по отношению к ним

мягких тканей изготовляют телерентгенограммы фаса лица (norma frontalis).

При съемке голова располагается так, чтобы ее сагиттальная плоскость

была перпендикулярной по отношению к плоскости пленки. Такие снимки

421

дополняют профильные телерентгенограммы и особенно ценны при пере-

крестном прикусе, латеральном смещении нижней челюсти и при неравно-

мерном росте правой и левой половин лица.

При асимметриях лица, связанных с резкой деформацией черепа, це-

лесообразно изготовлять телерентгенограммы по методу аксиальной про-

екции (norma basalis). На таких телерентгенограммах можно установить

отношение челюстей к основанию черепа в сагиттальном и трансверзаль-

ном направлениях. Изучение базальных телерентгенограмм также прово-

дят с использованием антропометрических точек, линий и углов.

Поскольку телерентгенограмма, как и фотография лица, представля-

ет собой плоское изображение, в настоящее время многие авторы стре-

мятся получить стереотелерентгенограммы для получения объемного изо-

бражения головы (при помощи специальной аппаратуры, путем съемок в

нескольких проекциях).

М.З.Миргазизов разработал методику анализа телерентгенограммы

головы с помощью ПЭВМ, которая более чем в 5 - 6 раз сокращает время,

затрачиваемое на ее расшифровку обычным способом. Врач-рентгенолог

в соответствии с программой анализа наносит на телерентгенограмме

выбранные измерительные точки и вводит их координаты в ПЭВМ. Затем

в соответствии с программой анализа ПЭВМ проводит вычисления и выдает

результаты обработки в виде таблицы, удобной для последующего

осмысливания данных врачом.

С помощью ПЭВМ обрабатываются телерентгенограммы как в норме,

так и при аномалиях. При анализе телерентгенограмм головы, полученных

у лиц с зубочелюстными аномалиями, ПЭВМ дополнительно проводит

дифференциальную диагностику отдельных разновидностей каждой фор-

мы аномалии прикуса.

По сравнению с традиционным (безмашинным) способом анализ ТРГ

с помощью компьютера имеет ряд преимуществ:

1. Лечащий врач (ортодонт, ортопед, хирург) освобождается от вы-

полнения измерительных функций, не требующих врачебной квалифика-

ции. Эта работа выполняется соответствующей службой на базе ЭВМ. Врач

же получает готовую информацию о строении лица, зубных рядов, зубов и

их взаимоотношений у обследуемого больного.

2. Возникает возможность создания банка данных измерений ТРГ.

3. Большая скорость анализа телерентгенограмм создает более оп-

тимальные условия диагностики зубочелюстных аномалий.

Исследования функционального состояния зубочелюстной

системы. Такие исследования проводят при помощи функциональных

жевательных проб, мастикациографии, электромиографии, риноскопии,

ринометрии, ринопневмометрии (изучение нарушения носового дыхания).

Для исследования величины, формы и положения языка, а также его

49?

функции во время разговора или глотания при различных аномалиях при-

куса и установления их взаимосвязи пользуются телерентгенографией

(покрывают спинку языка контрастным веществом), палатографией, глос-

сографией, рентгенокинематографией. После комплексного исследования

больного ставят диагноз и разрабатывают план ортодонтического лечения.

Диагноз должен отражать как морфологические, так и функциональные

нарушения.

Вся информация о больном содержится в медицинской документации,

которая ведется в определенном порядке в каждом стоматологическом

учреждении. Формы учета и отчетности периодически пересматриваются

Министерством здравоохранения России.

Между тем на основе кодирования информации, содержащейся в со-

ответствующей документации, появляется возможность создания автома-

тизированной системы сбора, хранения и обработки данных (М.З.Мирга-

зизов). Такие системы должны иметь набор языковых, программных и ор-

ганизационных средств, позволяющих: накопить основной информацион-

ный массив на машинных носителях; вводить в компьютерную базу дан-

ных сведения о больном; пополнять накопленные сведения; изменять вну-

треннюю структуру основной базы данных; достаточно просто осущест-

влять поиск сведений о больных; обеспечить математико-статистическую

обработку накопленного материала; выдавать результаты обработки в виде

документов, удобных для последующего анализа.

Имеются некоторые особенности в сборе, хранении и обработке дан-

ных, получаемых в результате инструментальных методов исследования

(рентгенологических, функциональных, антропометрических). Результаты

качественного анализа рентгенограмм, реограмм и других осциллограмм

могут быть представлены в аналоговой форме (В.Н.Трезубов), как и анам-

нестические данные или другие сведения описательного характера. Что

касается количественных показателей, то целесообразно автоматизировать

весь процесс исследования или анализ полученной информации, которая

бывает представлена наиболее часто в виде определенного изображения.

Например, при телерентгенологическом обследовании больного информа-

ция представлена в виде изображения зубов, зубных рядов их соотношений,

костей лицевого и мозгового черепа, контуров мягких тканей лица и головы

на рентгеновской пленке. При реографическом исследовании пародонта,

мышц, тканей протезного ложа - в виде соответствующей кривой на бумаге;

при фотограмметрическом исследовании лица - в виде фотоснимка; при

исследовании зубных рядов и челюстей вне полости рта - в виде моделей

челюстей и т.д.

М.З.Миргазизовым разработан общий подход к количественному

анализу графической информации. Общая схема получения количествен-

ных характеристик заключается в нанесении на изображение измеритель-

ных точек, измерении их координат, вычислении линейных, угловых и

других параметров. Весь процесс анализа может быть автоматизирован, и

в зависимости от охвата его этапов автор различает три уровня автомати-

зированного анализа графической информации: первый - автоматизация

вычислений; вторая - автоматизация измерений координат точек и вычис-

лений; третий - автоматизация всех этапов анализа, за исключением на-

несения измерительных точек. В этом подходе удачно решается проблема

хранения информации, которая в виде координат измерительных точек

содержится на машинных носителях информации (магнитная лента, маг-

нитные диски, дискеты).

КЛАССИФИКАЦИЯ АНОМАЛИЙ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ

СИСТЕМЫ

Большое число и разнообразие форм аномалий порождает необхо-

димость их систематики. В настоящее время известно множество класси-

фикаций зубочелюстных аномалий (Ф.Кнайзель, 1836; Э.Энгль, 1889;

Н.Штернфельд, 1902; П.Симон, 1919; Н.И.Агапов, 1928; А.Канторович,

1932;Ф.Андрезен, 1936; А.Я.Катц, 1939;Г.Коркгауз, 1939; А.И.Бетельман,

1956; Д.А.Калвелис, 1957; В.Ю.Курляндский, 1957; А.Шварц, 1957;

Л.В.Ильина-Маркосян, 1967; Х.А.Каламкаров, 1972; Н.Г.Аболмасов, 1982;

Е.И.Гаврилов, 1986 и др.).

Однако, часть из них уже не соответствует современным данным о

структурных изменениях челюстно-лицевой области при аномалиях, дру-

гие неполны, третьи сильно отличаются от принятой в нашей стране клас-

сификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, 1975). В свя-

зи с этим при объединении сил ортопедов, ортодонтов и хирургов-сто-

матологов Санкт-Петербургского медицинского института имени акаде-

мика И.П.Павлова (В.Н.Трезубов, М.М.Соловьев, Н.М.Шулькина, Т.Д.Куд-

рявцева) был синтезирован рабочий вариант классификации аномалий зу-

бочелюстной системы. За его основу взята схема, предложенная экспер-

тами ВОЗ. Кроме того, были заимствованы некоторые детали из систем

Д.А.Калвелиса, Х.А.Каламкарова, Е.И.Гаврилова, Свенсона. Классифика-

ция эта включает в себя пять групп аномалий. Их перечисление и рас-

шифровка приводится ниже.

I. Аномалии величины челюстей:

• Макрогнатия (верхняя, нижняя, комбинированная);

• Микрогнатия (верхняя, нижняя, комбинированная);

• Асимметрия.

II. Аномалии положения челюстей в черепе:

• Прогнатия (верхняя, нижняя);

• Ретрогнатия (верхняя, нижняя);

424

• Асимметрия;

• Наклоны челюстей.

III. Аномалии соотношения зубных дуг:

• Дистальный прикус;

• Мезиальный прикус;

• Чрезмерное резцовое перекрытие (горизонтальное, верти-

кальное);

• Глубокий прикус;

• Открытый прикус (передний, боковой);

• Перекрестный прикус

(односторонний - двух типов; двусторонний - двух типов).

IV. Аномалии формы и величины зубных дуг:

а) аномалии формы:

• Суженная зубная дуга (симметричная, или U-образная, V-

образная, О-образная, седловидная; асимметричная);

• Уплощенная в переднем отделе (трапециевидная) зубная

дуга;

б) аномалии размеров:

• Увеличенная дуга;

• Уменьшенная дуга.

V. Аномалии отдельных зубов:

• Нарушение числа зубов

(адентия, гиподентия, гиперодентия);

• Аномалии размеров и формы зубов

(макродентия, микродентия, слившиеся зубы,

конические или шиловидные зубы);

• Нарушения формирования зубов и их структуры

(гипоплазия, дисплазия эмали, дентина);

• Нарушения прорезывания зубов

(ретенированные зубы, сохранившиеся молочные зубы);

• Дистопия или наклоны отдельных зубов

(вестибулярные, оральные, мезиальные, дистальные,

высокое, низкое положение; диастема, тремы; транспо-

зиция; тортоаномалии; тесное положение).

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

ЛЕЧЕНИЯ АНОМАЛИЙ ЗУБОЧЕЛЮСТНОИ СИСТЕМЫ

Границы ортодонтической терапии. В настоящее время боль-

шинство ортопедов считают целесообразным проводить ортодонтическое

лечение аномалий, начиная с молочного прикуса. Такая тактика вытекает

из основного принципа отечественной медицины - профилактики и ранне-

425

го лечения. Это положение справедливо не только с общих принципи-

альных позиций, но и в его конкретном приложении. Бесспорно, что ано-

малии молочного прикуса не являются изолированным явлением. Нару-

шая обычные взаимоотношения зубных рядов, они оказывают влияние на

формирование всего жевательного аппарата и лицевого скелета, в том числе

височно-нижнечелюстного сустава, жевательных и мимических мышц и

др.

Известно также, что аномалии раннего детского возраста закрепля-

ются в сменном и постоянном прикусе, иногда в более тяжелой форме.

Как показали наблюдения Л.В.Ильиной-Маркосян, саморегуляции анома-

лий не являются закономерностью, и поэтому будет ошибкой отказаться

от лечения аномалий молочного прикуса, полагаясь на их самопроизволь-

ное исчезновение. После лечения аномалий молочного прикуса возможны

рецидивы. Однако аномалии в этом случае бывают менее выражены, а

дальнейшее лечение их менее сложно.

Многие взрослые пациенты являются носителями зубочелюстных

аномалий с характерными для них морфологическими и функциональными

нарушениями. При сохранившихся зубных рядах у большинства больных

с аномалиями прикуса наблюдается достаточное хорошее пережевывание

пищи. По этой причине взрослые пациенты не всегда обращаются за орто-

педической помощью. Положение резко изменяется, если происходит

потеря зубов. Появление изъянов зубных дуг, особенно в их боковых отде-

лах, резко изменяет клинику, поскольку на патологию, свойственную анома-

лиям, наслаивается сложная симптоматика, сопутствующая частичной

потере зубов. При этом происходит не простое суммирование симптомов,

а появление новых, качественно отличных признаков. Например, глубокий

прикус при потере боковых зубов переходит в травмирующий. Потеря

моляров при мезиальной окклюзии ведет к образованию первичного

травматического синдрома в области зубов, удерживающих межаль-

веолярную высоту. Перемещение зубов, потерявших своих антагонистов

или соседей, приводит к дополнительной деформации окклюзионной по-

верхности. Это в свою очередь изменяет характер движений нижней че-

люсти, нарушает множественность контактов при различных окклюзиях

и, наконец, ставит сустав в новые необычные в функциональном отношении

условия. Приспособительные реакции человека с возрастом ослабевают, и

новые функциональные требования не всегда компенсируются пере-

стройкой сустава, что ведет к появлению артропатий.

Протезирование больных, у которых изъяны зубных дуг сочетаются с

аномалиями зубочелюстной системы, представляет большие трудности и

часто невозможно без специальной подготовки, в системе которой боль-

шое место отводится ортодонтической терапии. Возможность такой тера-

пии доказана работами отечественных ортопедов (Е.И.Гаврилов, И.И.Ужу-

мецкене, Х.А.Каламкаров).

426

Лечение зубочелюстных аномалий у взрослых имеет свои особенно-

сти, которые обусловлены рядом факторов: 1) ортодонтическое лечение

в3

рослых проводится тогда, когда формирование лицевого скелета за-

кончено; 2) костная ткань у взрослых менее податлива и труднее пере-

страивается под влиянием воздействия ортодонтических аппаратов; 3)

возможности приспособления к ортодонтическим аппаратам у взрослого

меньше, чем у ребенка; 4) зубочелюстные аномалии у взрослых усугу-

бляются дефектами и деформацией зубных рядов; 5) ортодонтическое ле-

чение у взрослых более продолжительное, чем у детей. Этим и объясня-

ется тот факт, что после ортодонтического лечения зубочелюстных ано-

малий у взрослых рецидивы наблюдаются чаще, чем у детей. Не все виды

аномалий зубочелюстной системы у взрослых поддаются лечению, так как

в возрасте старше 18-20 лет невозможно влиять на рост челюстей.

В то же время, по данным ряда авторов, сроки ортодонтического ле-

чения взрослых пациентов не отличаются от таковых у детей, а в некото-

рых случаях бывают и короче (М.З.Миргазизов, Л.С.Эхте). Это объясняет-

ся тем, что фиксация аппаратов у взрослых значительно лучше, так как

клинические коронки у них высокие. Взрослые сознательнее детей отно-

сятся к лечению, поэтому у них легче устранить функциональные наруше-

ния и вредные привычки, которые затрудняют перестройку морфологи-

ческих структур и часто приводят к рецидиву.

Затрудняют ортодонтическое лечение, а у некоторых больных и пре-

пятствуют его проведению следующие факторы: а) заболевания пародон-

та; б) частичная потеря зубов; в) деформации зубных рядов; г) поражения

твердых тканей зубов кариозного и некариозного происхождения; д) за-

нятость на службе, отдаленность места жительства больного от поликли-

ники.

Показаниями к ортодонтическому лечению взрослых являются:

1. Аномалии положения отдельных зубов или групп: а) небный, вес-

тибулярный наклон или отвесное положение резцов верхних челюстей; б)

оральный, вестибулярный наклон или отвесное положение резцов нижней

челюсти; в) диастема; г) незначительно выраженное тесное положение

передних зубов; д) поворот зубов по оси не более, чем на 90°.

2. Аномалии зубных рядов при незначительно выраженном сужении

зубного ряда или уплощении переднего отдела зубного ряда верхней и

нижней челюсти.

3. Нарушение прикуса, обусловленное дистальным или мезиальным

смещением нижней челюсти.

4. Нормализация положения отдельных зубов при пародонтитах.

Предел ортодонтическому лечению возникает не только с возрастом,

но и с характером аномалии и особенностями ее этиопатогенеза. По глу-

эине распространения аномалии можно условно разделить на зубоальве-

427

олярные, челюстные (скелетные) и комбинированные. Каждая из этих форм

имеет свою морфологическую и клиническую характеристику и

стандартного решения при выборе метода лечения здесь не может быть.

Ортодонтическими аппаратами можно устранить неправильное поло-

жение зубов, аномалии зубных рядов, аномалии смыкания, обусловлен-

ные нарушением развития альвеолярной части, а также смещением ниж-

ней челюсти. Что касается роста челюстей, то на него можно влиять лишь

во время формирования зубочелюстной системы в детском возрасте

(сменном и молочном прикусе). Причем, это можно сделать только в тех

пределах, в которых он был нарушен под влиянием неблагоприятных

условий развития ребенка в постнатальном периоде. С помощью ортодон-

тической аппаратуры можно также устранить механические факторы, ме-

шающие нормальному развитию челюстей, альвеолярной части и располо-

жению зубов. В более старшем возрасте, когда закончится формирование

гнатического отдела лица, изменить форму челюсти чрезвычайно трудно.

Поэтому после смены зубов подлежат лечению аномалии, связанные с

нарушением развития зубов, альвеолярной части и смещением нижней

челюсти и нецелесообразно исправлять скелетные формы (нижняя

прогнатия и др.).

Наследственные, тяжелые приобретенные аномалии развития челю-

стей не могут быть устранены ортодонтическим лечением даже у детей, а

подлежат хирургическому или аппаратурно-хирургическому лечению

(Х.А.Каламкарова, С.И.Криштаб, В.М.Безруков, М.М.Соловьев).

Методы лечения аномалий

Для лечения и профилактики аномалий применяются следующие

методы: 1) аппаратурный; 2) аппаратурно-хирургический; 3) хирургиче-

ский и 4) функциональный (миогимнастика, лечебная гимнастика и др.).

Аппаратурный метод устранения аномалий рассчитан на применение

различных механических приспособлений (ортодонтических аппаратов),

с помощью которых удается изменить в желаемом направлении взаимоот-

ношение зубных рядов, их форму, положение отдельных или групп зубов.

Аппаратурный метод наиболее эффективен в детском и юношеском воз-

расте.

Основным препятствием к изменению формы зубных дуг, положения

зубов является кортикальная пластинка челюстей и альвеолярной части.

Для ее ослабления производят компактостеотомию или другое хирур-

гическое вмешательство, после чего следует аппаратурное воздействие.

Оперативное пособие здесь играет вспомогательную роль. Об этом мы уже

писали в главе "Клиника частичной потери зубов", где обсуждали

специальную подготовку больных перед устранением деформаций зубных

рядов. Этот метод (аппаратурно-хирургический) устранения аномалий

зубочелюстной системы рекомендуется применять у взрослых, т.е. в

возрасте, когда сроки аппаратурного лечения затягиваются, либо оно

неэффективно.

Хирургические методы устранения аномалий применяются тогда, когда

необходима реконструкция органа с изменением его формы, чего с

помощью ортодонтических аппаратов сделать не удается. Хирургическое

пособие обычно применяется после того, как закончится рост челюстей.

К функциональным методам устранения аномалий относится миогим-

настика. Она также выполняет и профилактическую роль. С помощью спе-

циальных гимнастических комплексов проводится тренировка жеватель-

ных и мимических мышц. Метод эффективен в дошкольном и школьном

возрасте. Взрослые пациенты также нуждаются в миофункциональном

методе лечения. Миогимнастика может быть самостоятельным методом

лечения, может предшествовать аппаратурному лечению, сочетаться с ним

или проводиться после него для предупреждения рецидива.

У взрослых пациентов для устранения аномалий зубочелюстной

системы может применяться также протетический метод лечения. Путем

сошлифовывания зубов или протезирования возможна некоторая коррекция

аномалий. Лучшие результаты получают у детей и взрослых при комп-

лексном лечении.

Ортодонтические аппараты

Для устранения аномалий зубочелюстной системы применяется

большое число различных аппаратов. Все ортодонтические аппараты це-

лесообразно разделить на группы в соответствии с их местоположением,

принципом действия и способом фиксации. По месту расположения все

ортодонтические аппараты делятся на внутриротовые и внеротовые. Вну-

триротовые могут быть одночелюстными и двухчелюстными. По принципу

действия различают аппараты механические (активные) и функциональ-

ные (пассивные). Имеются комбинированные аппараты, в которых сочета-

ются отдельные элементы механических и функциональных аппаратов.

Аппараты могут быть съемными и несъемными. Принцип действия орто-

донтических аппаратов основывается на физических законах.

Аппараты механического действия (активные)

В указанных аппаратах сила действия заложена в конструкции само-

го аппарата и не зависит от сократительной способности жевательных

мышц. Источником ее является активная часть аппарата: упругая дуга,

пружины, эластичность резиновой тяги и лигатур, винт. Чтобы ортодон-