Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России

Подождите немного. Документ загружается.

580 Раздел V. Региональная экономическая безопасность России

несколько субъектов Федерации, взаимосвязанных общностью производст-

венной специализации и интересов комплексного развития. Рассмотрение их

в качестве объекта региональных кризисных ситуаций определяется такими

особенностями, как высокий уровень комплексности и внутренней связанно-

сти хозяйства на их территории, устойчивость экономического профиля,

межрайонных и внутренних экономических связей. Поэтому если кризисная

ситуация достигает большой глубины в какой-либо жизненно важной сфере

экономического района, то это - угроза экономической безопасности страны.

Главное затруднение при устранении таких угроз - отсутствие соответствую-

щих законодательных и исполнительных органов на этом таксономическом

уровне. Его не в состоянии преодолеть образующиеся под влиянием объек-

тивных потребностей экономики межрегиональные ассоциации экономичес-

кого взаимодействия. Необходимые мероприятия можно осуществить только

через федеральные целевые программы и через субъекты Федерации.

Экономические районы долгое время были и остаются инструментом госу-

дарственного регулирования территориального развития страны. В современ-

ных условиях практика выдвинула новый вид крупных территориальных обра-

зований - ассоциации экономического взаимодействия субъектов Федерации. Этим

ассоциациям субъекты Федерации делегируют некоторые свои полномочия,

направленные на регулирование хозяйственной деятельности, исходя из общих

интересов. Данные территориальные образования, по существу, - обществен-

ные самоуправляющиеся объединения субъектов Федерации. Они не устойчи-

вы по составу и не оказывают существенного влияния на межрегиональную ин-

теграцию. Их деятельность способствовала усилению политических амбиций

региональной элиты. Состав ассоциаций в значительной мере представляет со-

бой укрупненные и частично измененные экономические районы.

Созданные Президентом РФ федеральные округа представляют собой чет-

вертую форму крупных административно-территориальных образований, вы-

двинутую практикой управления страной. Система федеральных округов учиты-

вает не только устоявшееся экономическое районирование и территориальные

образования, сформированные ассоциациями экономического взаимодейст-

вия субъектов Федерации, но также стратегические интересы национальной

безопасности.

Состав федеральных округов в большей мере определяется экономически-

ми факторами, чем интересами экономических районов. Это особенно явно в

составе Уральского федерального округа, объединяющего как нефтегазодо-

бывающие, так и производящие для них основные средства производства

субъекты Федерации.

Так же как экономические районы и ассоциации экономического взаимо-

действия, федеральные округа - инструмент федерального государственного

регулирования территориального развития, но в отличие от экономических

районов и ассоциаций федеральные округа, их руководящие органы законо-

дательно наделены определенными полномочиями и функциями, делегиро-

ванными им Президентом РФ. В экономической сфере на федеральные округа

возложены разработка программ социально-экономического развития на их

территории и контроль за их исполнением.

Создание новых хозяйственно-политических территориальных образова-

ний по инициативе как федеральных, так и региональных органов государст-

венного управления свидетельствует не только об объективной потребности в

них, но и о необходимости совершенствования административно-территори-

ального устройства федеративного государства, а также об устойчивости тен-

денции к укрупнению территориальных образований.

Глава 35. Тенденции регионализации экономики страны в аспекте обеспечения экономической... 581

Федеральные округа, как и экономические районы, включают в свой со-

став субъекты Федерации, весьма различные по природному, экономическо-

му и трудовому потенциалу, структуре хозяйства и уровню развития, произ-

водственной специализации и социальному составу. Но федеральные округа

экономически более сопоставимы между собой, чем экономические районы.

По численности населения округа и районы различаются в 5,1 раза. При

этом наиболее крупные по численности населения - Центральный и При-

волжский округа. Второе место занимают Южный и Сибирский округа, на

третьем месте - Уральский и Северо-Западный федеральные округа. Меньше

всего заселен Дальневосточный округ.

Однако по величине произведенного валового регионального продукта

(ВРП), промышленной и сельскохозяйственной продукции федеральные ок-

руга соответственно различаются в 4,7; 3,6 и 5,2 раза, тогда как экономичес-

кие районы различаются между собой соответственно в 6,7; 4,1 и 4,6 раза.

Только по уровню развития аграрного сектора экономические районы разли-

чаются меньше, чем федеральные округа.

Перспективность образованных Президентом РФ крупных территориаль-

ных органов управления определяется потребностями не только оперативного

воздействия на территориальное развитие, но и долгосрочного государствен-

ного регулирования территориальных пропорций. Они создают более уравно-

вешенную систему управленческих связей. Сетка экономических районов

предпочтительна при решении проблем комплексного развития хозяйства на

их территории, а сетка федеральных округов - для решения крупных межрай-

онных проблем экономической и политической интеграции, обеспечения ре-

ализации стратегических установок, федерального законодательства и других

федеральных нормативных актов.

Широкие конституционные права и полномочия законодательных и ис-

полнительных органов субъектов Федерации, являющихся основой федераль-

ного государственного устройства России, наличие самостоятельного бюдже-

та и возможности активного воздействия на экономическое и социальное раз-

витие по широкому кругу вопросов, находящихся в исключительном или

совместном с федеральными органами ведении, значительные размеры эко-

номического, научного, природно-ресурсного потенциала и проживающего

населения, наличие систематической информационной базы и тесная связь с

федеральными органами, регулирующими социально-экономическое разви-

тие страны, определяют особое положение субъектов Федерации в территори-

альной структуре экономики, в реализации мероприятий по выходу страны

на траекторию устойчивого экономического роста.

В федеративном устройстве России (89 равноправных субъектов) явно преоб-

ладает национальный принцип над экономическим. По численности населения

субъекты Федерации даже без учета автономных округов в 2001 г. различались

в 43 раза, по стоимости основных фондов - в 270 раз, по производству ВРП - в

360 раз. С учетом субъектов Федерации - автономных округов - эти различия

еще больше. Значительные различия сохраняются даже когда исключается вли-

яние масштабного фактора в показателях, характеризующих уровень экономи-

ческого развития, рассчитанных на душу населения регионов. Оснащенность

основными фондами различается в 15,5 раза, производство ВРП - в 16 раз.

Многократные различия экономического потенциала и возможностей разви-

тия субъектов, чрезмерно большое число объектов управления затрудняют госу-

дарственное управление страной как единым целым. Создается основа для про-

тивостояния интересов субъектов Федерации, для развития сепаратистских

тенденций.

582 Раздел V, Региональная экономическая безопасность России

Кризисные процессы, угрожающие региональной экономической безопас-

ности, могут охватывать экономику и социальную сферу не всей территории

субъекта Федерации, а отдельные территориально-производственные ком-

плексы и промышленные узлы, города и сельские поселения, закрытые адми-

нистративно-территориальные образования, территории, пострадавшие от

стихийных бедствий и экономических катастроф. Принимая во внимание на-

личие органов управления, информацию об экономическом и социальном

развитии регионов такого ранга, возможном определяющем влиянии на эко-

номическую безопасность региона и даже страны, целесообразно при иссле-

довании кризисных ситуаций в субъектах Федерации выделить и эти элемен-

ты территориальной структуры.

Выбор конкретного объекта анализа деструктивных процессов, угрожаю-

щих экономической и национальной безопасности России, связан с ролью

того или иного блока в системе национальной безопасности. Это означает,

что наиболее предпочтительным территориальным уровнем анализа и реко-

мендаций выступает тот, который позволяет учесть, с одной стороны, наи-

больший спектр деструктивных процессов различного рода, локализованных

и ярко выраженных на данной территории, а с другой стороны, тот, который

имеет наивысший уровень реальных полномочий исполнительных органов

власти в регионах по воздействию на факторы, вызывающие дестабилизацию.

Наряду с этим следует учитывать также возможности информационного обес-

печения проводимого анализа, полноту и репрезентативность его информа-

ционной базы.

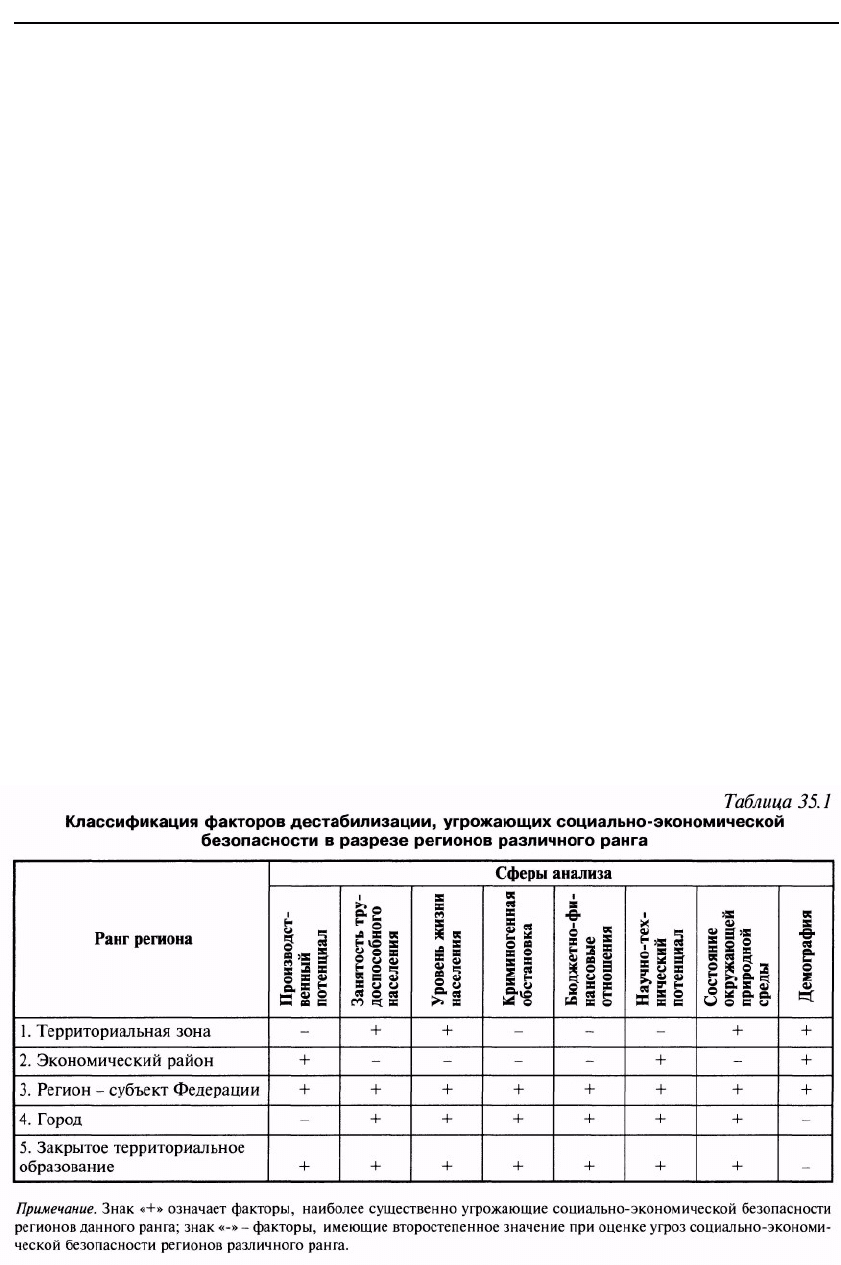

В табл. 35.1 представлена основная направленность анализа факторов дес-

табилизации по регионам различного ранга. Наиболее полно они проявляют-

ся по регионам - субъектам Федерации, а также закрытым территориальным

образованиям. В то же время, учитывая текущее состояние исходной инфор-

мационной базы анализа и сравнительно высокую степень участия органов за-

конодательной и исполнительной власти субъектов Федерации в экономичес-

ком развитии и государственном строительстве, их большие права и возмож-

ности активного участия в регулировании процессов, обеспечивающих

Глава 35. Тенденции регионализации экономики страны в аспекте обеспечения экономической... 583

национальную безопасность, именно данные регионы выступают основным

объектом исследования территориальных аспектов проблемы на федераль-

ном уровне. Это не исключает, а наоборот, предполагает исследование кри-

зисных ситуаций и выработку мер по их ликвидации для отдельных террито-

риальных частей субъектов Федерации, в которых особенно остро ощущаются

кризисные явления. Необходимо осуществлять такие исследования на муни-

ципальном, городском и сельском уровнях, а также на отдельных кризисных

предприятиях. Это позволит конкретизировать содержание, сроки проведе-

ния и адресность рекомендуемых антикризисных мероприятий, повысить их

действенность.

Учитывая специфические условия и проблемы районов Крайнего Севера и

их исключительно важное значение в обеспечении ресурсной независимости

России, эти районы также включаются в число объектов исследования на фе-

деральном уровне. При этом очаговый характер размещения производитель-

ных сил в этой зоне определяет необходимость выделять также отдельные

проблемные территории, населенные пункты и предприятия, наиболее глу-

боко пораженные кризисом и определяющие общий характер кризисных си-

туаций отдельных районов Севера.

35.2. Типология регионов в зависимости от

их социально-экономического положения

В современных условиях исследования регионального развития должны

проводиться на федеральном и региональном уровнях. При этом аналитичес-

кие исследования нацелены на обслуживание текущих потребностей феде-

ральных и региональных органов управления, на выявление долговременных

тенденций регионального развития и острых региональных проблем, на обос-

нование региональных прогнозов и целевых программ, на создание информа-

ционной базы для выработки стратегии территориального развития и регио-

нальной политики.

Региональные проблемы развития страны существенно отличаются от про-

блем экономического и социального развития отдельного региона. В первом

случае основная задача - использование разнообразия условий и возможнос-

тей регионов для достижения наибольшего интегрального эффекта, т.е. эко-

номическое пространство России следует организовывать таким образом,

чтобы обеспечивать наиболее целесообразную специализацию регионов и

формировать действенную их экономическую интеграцию, соблюдая при

этом согласование федеральных и региональных интересов.

Во втором случае задача заключается в таком выстраивании экономической

политики субъекта Федерации, чтобы обеспечивалось стабильное социальное

развитие на основе наиболее полного использования экономического потен-

циала региона и межрегиональных связей при соблюдении согласованных с

регионами федеральных интересов. Указанные различия в содержании регио-

нальной федеральной политики и политики социально-экономического раз-

вития региона предопределяют различия в задачах и содержании анализа на

федеральном и региональном уровнях.

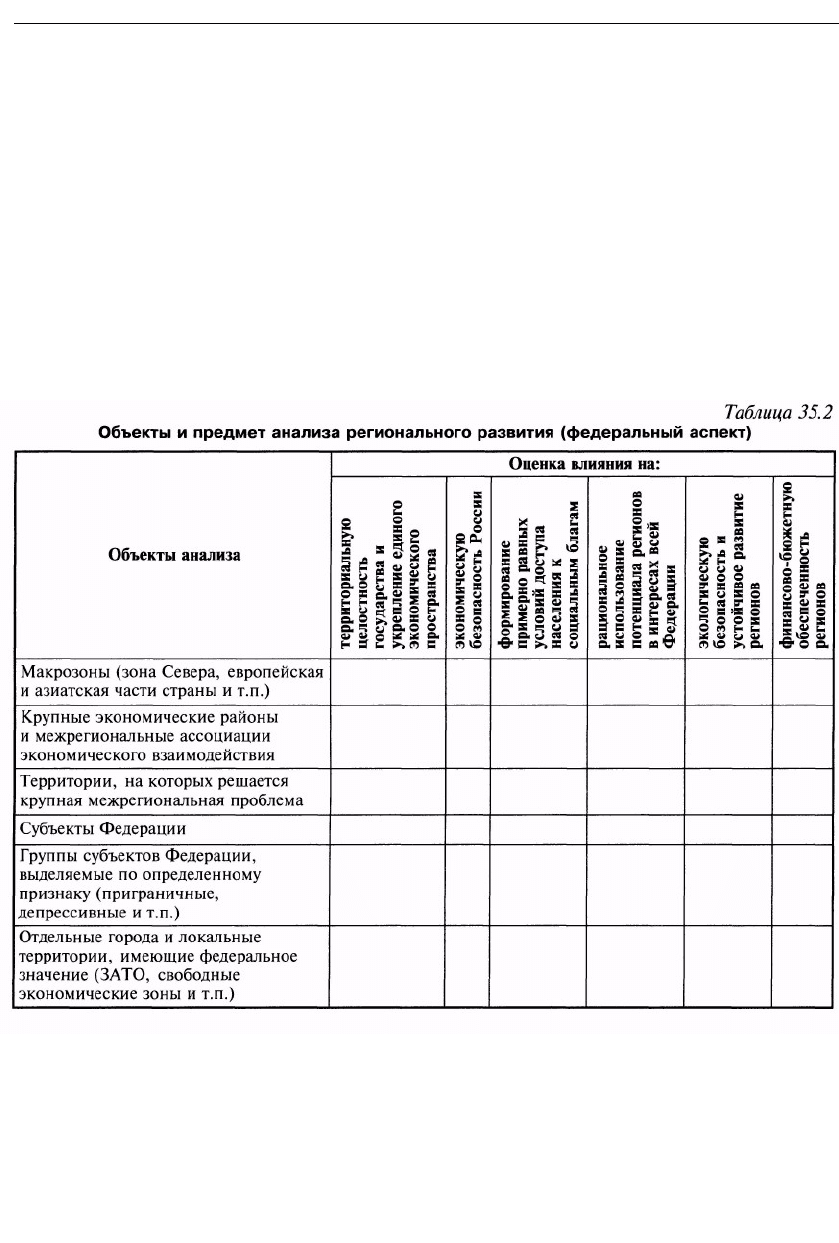

В качестве объектов анализа территориального развития страны на феде-

ральном уровне могут выступать: макрозоны (зона Севера, европейская и ази-

атская части страны и т.п.), крупные экономические районы и межрегио-

нальные ассоциации экономического взаимодействия; регионы, выделяемые

по признаку решения какой-либо крупной проблемы общегосударственного

584 Раздел V. Региональная экономическая безопасность России

значения (проблема возрождения Волги, ликвидации последствий черно-

быльской катастрофы и т.п.); субъекты Федерации вообще и их группы, объ-

единяемые по определенному признаку (приграничные, депрессивные и т.п.);

отдельные города и локальные территории, развитие которых в силу различ-

ных причин имеет или приобретает федеральное значение (Норильский пром-

район, ЗАТО, свободные экономические зоны и т.п.).

Предметом анализа служат процессы, имеющие принципиальное значение

для обеспечения: территориальной целостности государства и укрепления

единого экономического пространства; экономической безопасности России;

конституционных прав граждан на всей территории России; примерно равно-

го доступа к социальным благам и достойного уровня жизни во всех регионах;

рационального использования ресурсов и социально-экономического потен-

циала регионов в интересах всей Федерации; экологической безопасности и

устойчивого развития регионов (табл. 35.2).

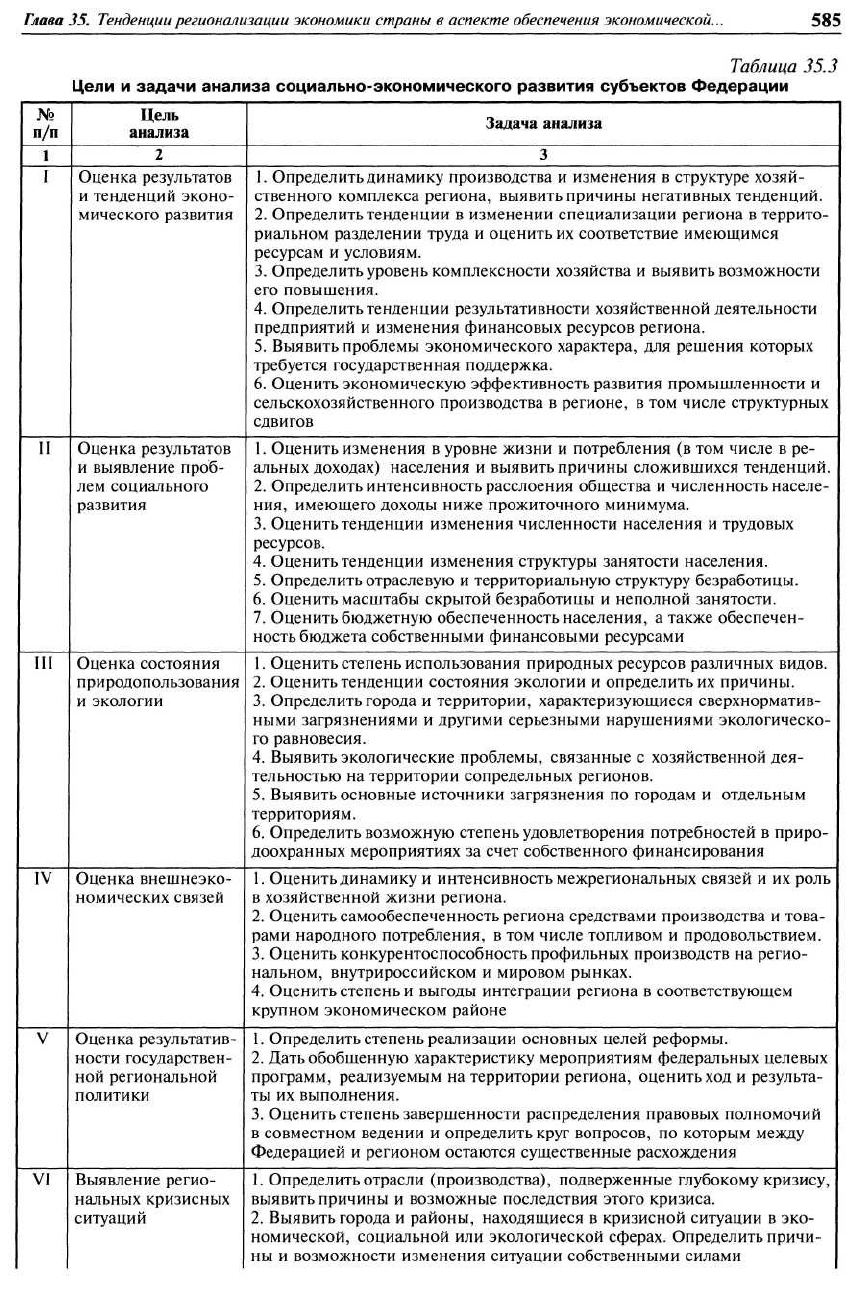

В качестве объекта анализа на субфедеральном уровне выступает весь про-

цесс регионального воспроизводства, включая в полном объеме его состав-

ные части: воспроизводство населения, общественного продукта и природ-

ных ресурсов, обеспечение сохранности окружающей среды. Поэтому в каж-

дом регионе формируются свои экономическая, социальная, экологическая,

региональная и тому подобные политики. В этих условиях анализ экономи-

ческого и социального развития регионов должен охватывать широкий круг

проблем, касающихся различных сторон жизнедеятельности на территории

(табл. 35.3).

586 Раздел V, Региональная экономическая безопасность России

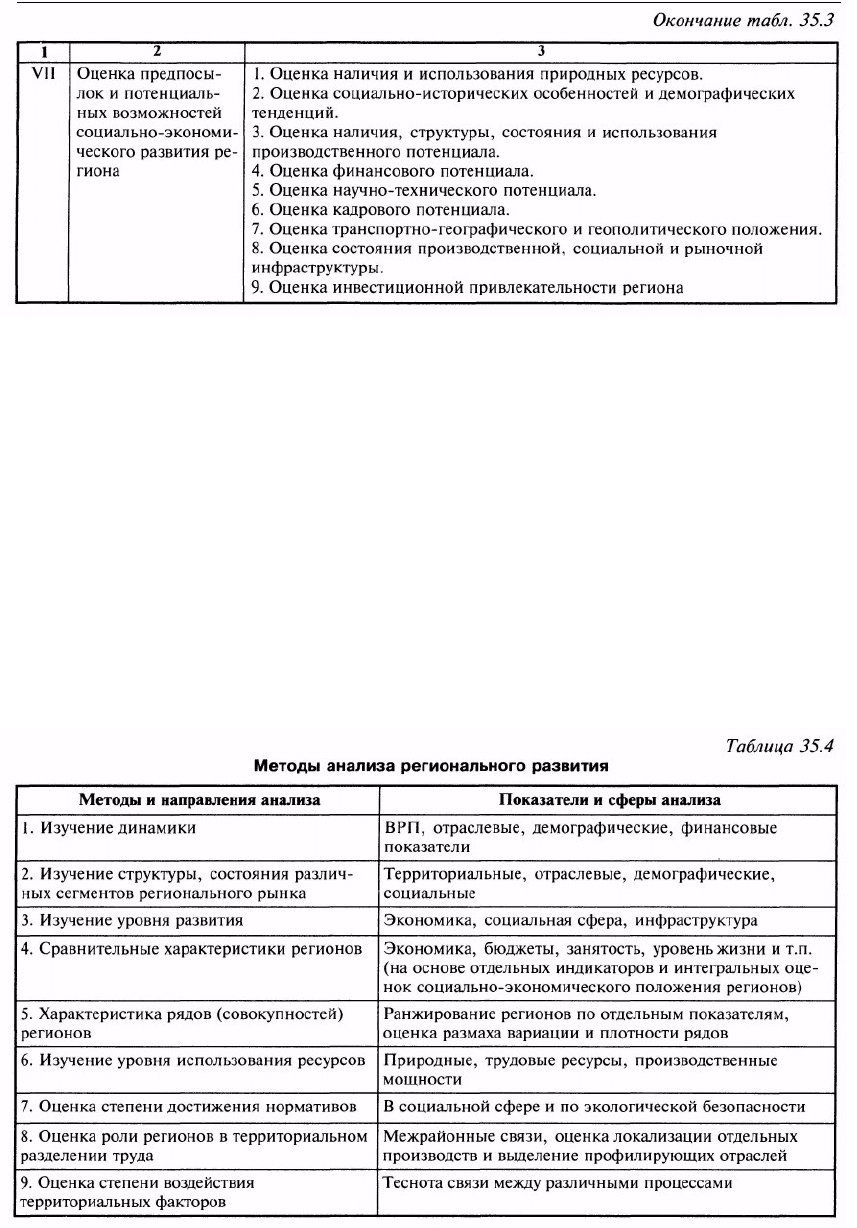

При анализе регионального развития используются различные методы

(табл. 35.4), большинство из которых достаточно хорошо известны. Опреде-

ленная региональная специфика связана с особенностями объектов наблюде-

ния. В зависимости от того что исследуется: территориальный аспект соци-

ально-экономических процессов федерального уровня, или развитие эконо-

мических районов (зон), или социально-экономическое развитие субъектов

Федерации, меняются предмет исследования и показатели, используемые в

аналитических расчетах.

В частности, динамика определяется по отношению к экономическим, де-

мографическим и социальным процессам, имеющим место в регионах. При

этом по отношению к субъектам Федерации используется значительно более

широкий круг показателей, чем для экономических районов.

Структурные характеристики на федеральном и региональном уровнях

описывают различные процессы. На федеральном уровне изучается терри-

ториальная структура различных социально-экономических показателей, а

на региональном уровне - структура различных сфер хозяйства и общества:

Глава 35, Тенденции регионализации экономики страны в аспекте обеспечения экономической... 587

отраслевая структура хозяйства, половозрастная структура населения, рас-

пределение граждан по уровню доходов и т.п.

Оценки уровня развития относятся в основном к субъектам Федерации. Для

этого используются не абсолютные, а удельные показатели. Как правило, для

этой цели рассчитываются так называемые душевые показатели, отражающие

объем производства или наличие какого-либо ресурса (обычно жилья, учреж-

дений здравоохранения и образования), приходящиеся на одного человека.

Поскольку экономика и социальная сфера регионов - весьма сложный

объект, дать их комплексную, всеобъемлющую оценку трудно. Оценки уров-

ня развития могут производиться либо на основании какого-либо одного (ос-

новного) индикатора, либо путем интегрирования целого ряда показателей в

комплексный, интегральный индикатор.

Сравнительные оценки уровня развития регионов производятся на основе

их ранжирования по тому или иному показателю. Нередко в качестве стандар-

тизированных оценок используются удельные показатели, отражающие отно-

шение регионального значения показателя к среднему по России или к мини-

мальному (максимальному) значению всей совокупности регионов. Такие

оценки позволяют не только сравнивать регионы между собой, но и опреде-

лять степень их дифференциации. В основном они используются на федераль-

ном, реже на районном уровне.

Степень достижения социальных нормативов - преимущественно регио-

нальный показатель. Прежде всего он используется для оценок уровня бед -

ности (доля населения с доходами ниже прожиточного минимума), качества

жизни (соотношение с нормативными показателями данных о наличии об-

щей жилой площади, о сменности занятий в школах и т.п.).

Уровень обеспеченности ресурсами, а также специализация в территориаль-

ном разделении труда используются для анализа социально-экономического

положения субъектов Федерации. Речь идет о наличии промышленных запа-

сов минерально-сырьевых и топливных ресурсов, о наличии и использовании

водных, лесных и земельных ресурсов, о состоянии и использовании основ-

ных фондов и производственных мощностей, о наличии и занятости трудо-

вых ресурсов и т.д.

Специализация определяется на основании сопоставления удельного веса

той или иной отрасли (производства) в экономике региона с соответствую-

щими общероссийскими показателями.

Общеизвестны такие методы анализа, как оценка тесноты связи между ис-

следуемыми процессами (показателями), а также метод группировок.

Сложившиеся в настоящий период тенденции социально-экономического

развития российских регионов имеют многоплановый и в большинстве своем

противоречивый характер. В этой связи возникает необходимость дать обоб-

щенную, комплексную оценку исследуемых процессов в экономике и соци-

альной сфере субъектов Федерации.

Такая оценка должна охватывать различные аспекты регионального разви-

тия, включая сравнительную интенсивность хозяйственной деятельности и

внешнеэкономических связей, инвестиционную активность хозяйствующих

субъектов, уровень развития регионального потребительского рынка, срав-

нительную степень инфраструктурной освоенности территории, бюджетно-

финансовую обеспеченность региона, уровень развития малого бизнеса, заня-

тость экономически активного населения, а также важнейшие характеристики

уровня жизни, в том числе уровня и дифференциации доходов населения и

сравнительной степени развития ключевых отраслей социальной инфра-

структуры.

588 Раздел V. Региональная экономическая безопасность России

Методология сравнительной интегрированной оценки социально-эконо-

мического положения регионов включает:

• определение по каждому его аспекту (направлению) наиболее репрезен

тативного критериального индикатора (или группы индикаторов) и достовер

ных методов расчета;

• обоснование внутренне сбалансированного и непротиворечивого состава

используемых индикаторов, рационального соотношения тех компонентов,

которые имеют относительно устойчивый характер, и тех, которые в той или

иной мере подвержены влиянию текущей экономической конъюнктуры;

• выбор адекватного метода синтеза частных критериальных характеристик

в результирующий интегральный показатель социально-экономического по

ложения регионов.

В настоящий период в практике региональных экономических исследова-

ний используются различные методические подходы к сравнительной инте-

грированной (многофакторной) оценке социально-экономического поло-

жения регионов и тенденций его изменения. Эти подходы различаются, с

одной стороны, составом и общим числом используемых базовых индикато-

ров, отражающих отдельные аспекты территориального развития, а с дру-

гой - способом их синтеза в сводный (интегральный) показатель. Каждый

из применяемых методов обладает как рядом достоинств, так и отдельными

недостатками.

Один из наиболее объективных и сравнительно простых методов интег-

ральной оценки социально-экономического положения регионов - метод

ранжированной балльной оценки, получивший широкое распространение в за-

рубежной и отечественной практике региональных экономических исследова-

ний. Его суть заключается в проведении сплошного, безинтервального ран-

жирования всех учитываемых регионов по каждому базовому индикатору,

преобразовании полученных рангов в соответствующие им балльные оценки

и последующем их суммировании в сводный показатель.

35.3. Основы типологизации регионов

Комплексная интегральная оценка дает общее представление о социально-

экономическом положении региона среди других регионов страны. Однако

этого недостаточно для выявления кризисных ситуаций и наиболее острых

проблем. Решение таких задач связано с типологизацией регионов.

Выделение различных типов регионов целесообразно при выполнении лю-

бых аналитических и прогнозных работ по региональной экономике. Это дает

возможность учесть специфику регионов при сокращении числа исследуемых

объектов с нескольких десятков (если рассматриваются субъекты Федерации)

или сотен (если рассматриваются города) до нескольких групп, обладающих

четко выраженными качественными особенностями.

Исходя из содержания настоящего учебника, наибольшее значение имеет

выделение типов регионов для анализа уровня их развития и обоснования ре-

гиональной политики, включая прогнозирование территориального развития.

Типология должна строиться с учетом тех факторов и признаков, которые

играют основную роль в характеристиках регионов, отвечающих задачам ис-

следования. Так, для анализа уровня развития важно выделить группы по зна-

чениям общих и удельных характеристик экономического потенциала и ре-

зультатам экономической деятельности. Для обоснования региональной по-

литики наряду с характеристикой потенциальных возможностей необходимо

Глава 35. Тенденции регионализации экономики страны в аспекте обеспечения экономической... 589

учитывать текущие экономические процессы, а также природные и географи-

ческие факторы, оказывающие непосредственное воздействие на потребность

в государственной поддержке. Для прогнозирования основное значение име-

ют предпосылки развития экономики регионов.

Число факторов (и соответственно показателей, отражающих их влияние)

по каждой проблеме может достигать нескольких десятков. В то же время, как

показывает практика, обычно определяющее значение имеют 3-4 фактора,

совместное воздействие которых на 75-80% предопределяет результат. Поэто-

му задача типологизации заключается в том, чтобы из общей совокупности

факторов и признаков, определяющих данный тип регионов, выделить не-

сколько важнейших.

При обосновании региональной политики целесообразно использовать

группировку субъектов Федерации по следующим основным признакам: по

уровню развития, текущему социально-экономическому положению, природным

условиям и географическому положению (рис. 35.1).

Показатели уровня развития важны не только для сравнительного анализа

регионов, но играют определенную роль и при обосновании региональной

политики (размеры государственной поддержки развитым и слабым в эконо-

мическом отношении регионам должны различаться), и при прогнозирова-

нии экономического и социального развития, когда имеющийся потенциал -

одна из важнейших предпосылок будущего роста.

В работах по прогнозированию экономического и социального развития ре-

гионов целесообразно учитывать, с одной стороны, имеющийся потенциал

и, с другой - предпосылки и ограничения, оказывающие серьезное воздейст-

вие на перспективы развития отдельных отраслей и сфер хозяйства. Среди ха-

рактеристик потенциала регионов важно выделить имеющиеся мощности и

степень их использования, отрасли специализации хозяйственного комплекса

и уровень их конкурентоспособности на региональном, общероссийском и

мировом рынках, научный и кадровый потенциал.

Предпосылки прежде всего характеризуются инфраструктурной обеспе-

ченностью территории, наличием промышленных запасов минерально-сырь-

евых и топливно-энергетических ресурсов, демографической ситуацией. Для

некоторых регионов важное значение имеет выгодное транспортно-географи-

ческое положение.

В перечень важнейших предпосылок нередко включают инвестиционный

климат, однако соответствующие показатели сами являются производными

от многих факторов и, скорее, могут служить одной из обобщающих характе-

ристик того или иного типа региона, чем выступать в качестве критериальных

признаков.

Одна из важнейших предпосылок регионального развития - конъюнктура

рыночного спроса на важнейшие (профилирующие) виды продукции.

Таким образом, задача заключается в отборе 4-5 признаков регионов, име-

ющих ключевое значение для определения перспектив их развития.

Типология регионов для прогнозирования формируется, исходя из трехмерного

представления факторов: первый аспект отражает экономический потенциал,

второй - ресурсные, третий - рыночные предпосылки. Причем превалирующую

роль играют показатели, отражающие предпосылки развития (рис. 35.2).

Наряду с интегральной комплексной оценкой социально-экономического

положения регионов широко распространена практика анализа на базе одно-

го обобщающего показателя, в качестве которого чаще всего используется

ВРП. Этот показатель обобщенно характеризует реальный сектор экономики,