Сизых А.И. Оптический определитель важнейших минералов. Поляризационный микроскоп ПОЛАМ Р-211

Подождите немного. Документ загружается.

- 251 -

ные и листовато-почковидные агрегаты. Спайность весьма совершенная в одном направ-

лении. Бесцветный или слабо желтоватый, бу роватый, зеленоватый . Встречаются двойни-

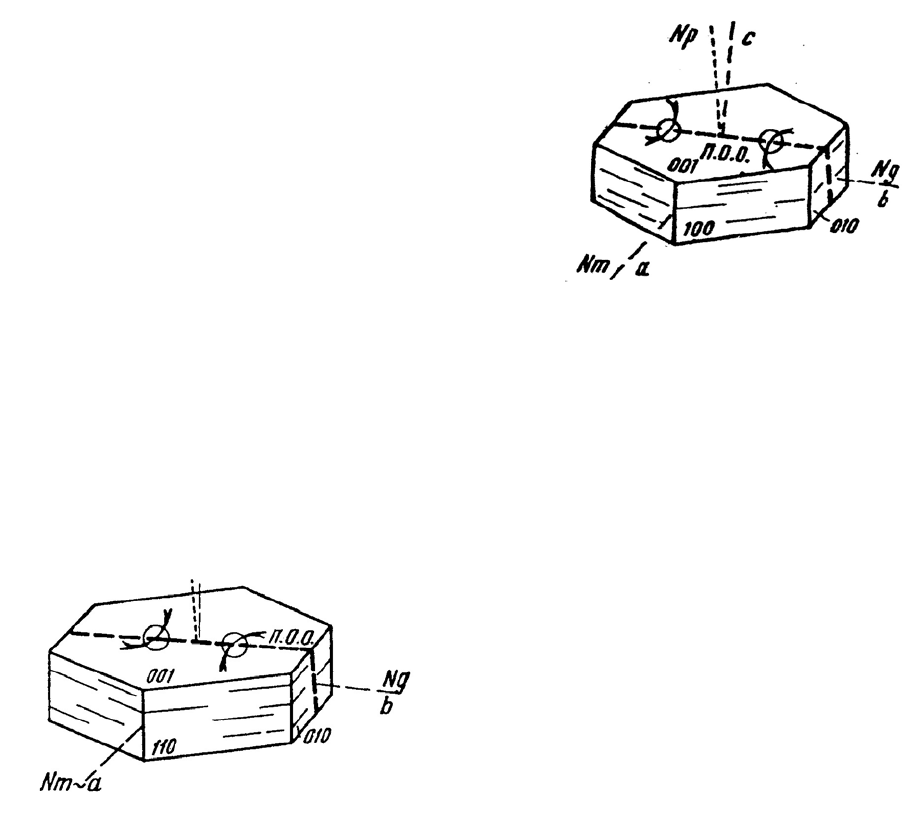

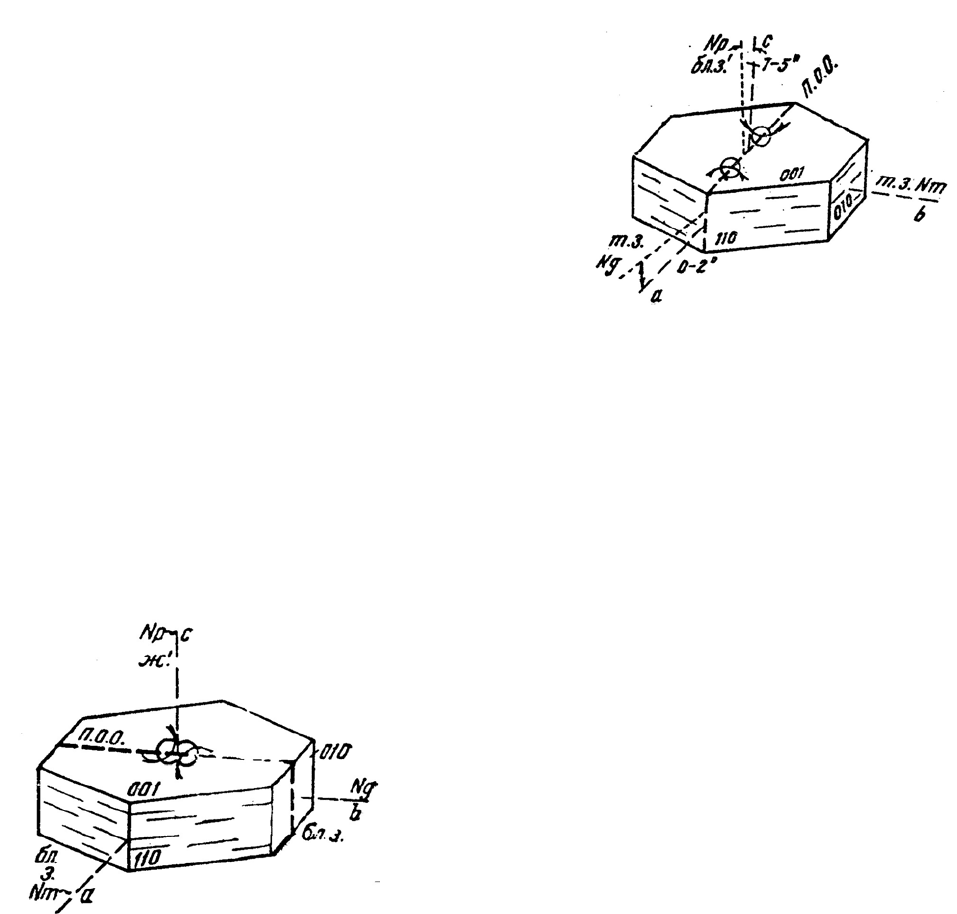

ки. Форма кристалла мусковита дана на рис. 6.252.

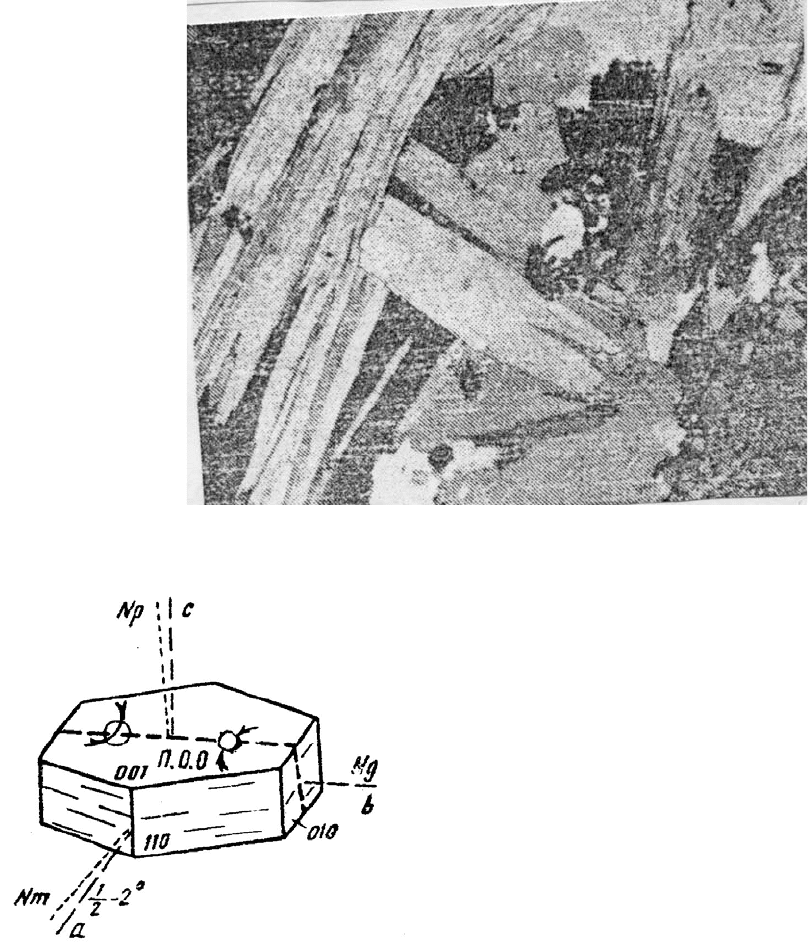

Рис. 6.251. Мусковит в кордиерит-двуслюдяном плагиогнейсе. Увел 20, николи +

Оптические свойства. Дву осный, отрица-

тельный, имеющий показатели преломления: n

g

=

1,588–1,624; n

m

= 1,582–1,619; n

p

= 1,522–1,570;

n

g

-n

p

= 0,036–0,054. На разрезах, перпендикуляр-

ных спайности, му сковит обладает рельефом,

шагреневой поверхностью и характерным свой-

ством, обусловленным большой разницей между

n

g

и n

p

– псевдоабсорбцией. На срезах , парал-

лельных спайности, эти явления отсу тствуют.

Угол угасания на срезе, перпендикулярном спай-

ности, пря мой или почти прямой. Знак главной

зоны положительный. Плоскость оптических

осей параллельна (100). Угол оптических осей –

2V = 35-50

0

. Дисперсия по схеме: r > v. Слабо ок-

рашенный, бесцветный, слабо плеохроирует по

схеме N

g

≈ N

m

> N

p

: по N

g

≈ N

m

– бледно-желтый,

бледно-бурый, по N

p

– бесцветный. Интерференционная окраска очень чистая, яркая, на

разрезах перпендикулярных N

g

– зеленая, второго порядка, N

m –

зеленовато-желтая, второ-

го порядка, N

p

( параллельном спайности) – серая, первого порядка.

Включения. В мусковите весьма часто отмечаются обильные газово-жидкие и кри-

сталлические включения. Они бывают представлены цирконом, ксенотимом, монацитом,

апатитом, сфеном, гранатом, ту рмалином, магнетитом , гематитом, кварцем и другими ми-

нералами (рис. 6.253).

Разновидности. Фуксит – ярко-зеленая, хромсодержащая слюда с плеохроизмом по

N

g

– синевато-зеленый; по N

m

– желтовато-зеленый; по N

p

– бесцветный, до бледно-

зеленого. Фенгит – мусковит с повышенным содержанием кремнезема и углом оптиче-

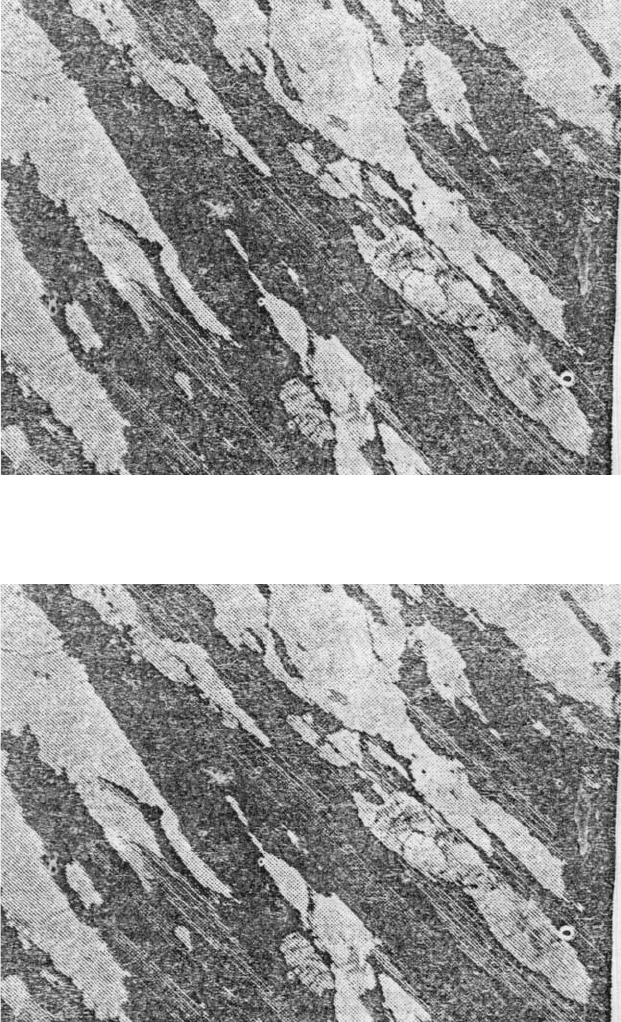

Рис. 6.252. Форма кри-

сталла мусковита

- 252 -

ских осей 2V = 24–36

0

. Серицит – мелкая слюдка, по всем свойствам аналогична мускови-

ту. Жильбертит – бледно-зеленый мусковит, встречающийся в ви де небольших розетко-

видных сростков, либо сплошных масс. Роскоэлит – редкий ванадийсодержащий муско-

вит, красновато-бурой или зеленовато-бурой окраски.

Рис. 6.253. Мусковит с включениями кварца, турмалина и магнетита. Увел. 20, николи +

Изменения. При гидратации по мусковиту развивается гидрослюда и дамурит, а так-

же в некоторых случаях альбит и кварц.

Похожие минералы. В разрезе, в параллельном спайности, мусковит похож на кварц,

но отличается осностью ( мусковит – дву осный отрицательный, кварц – одноосный поло-

жительный). Иногда по внешним признакам мусковит почти неотличим от талька. В этом

случае помогает минеральный парагенезис (тальк образуется, главным образом, по желе-

зо-магнезиальным минералам) и угол оптических осей 2V (у талька он не более 30

0

). Ска-

полит, похожий в ряде случаев на мусковит, отличается знаком зоны и осностью (скапо-

лит – одноосный отрицательный). Сходен с мусковитом канкринит, имеющий преломле-

ние ниже канадского бальзама. Мусковит иногда похож на слабоокрашенный лепидолит,

но лепидолит имеет преломление, близкое к канадскому бальзаму. В метаморфических

породах мусковит можно спу тать с пирофиллитом, который имеет больший угол оптиче-

ских осей – 2V = 53–60

0

.

Генезис. Метаморфогенный. В гнейсах и сланцах амфиболитовой, эпидот-

амфиболитовой и зеленосланцевой фаций в парагенезисе с кварцем, полевыми шпатами,

гранатом, биотитом, ставролитом , дистеном , андалузитом и др. минералами. Как вторич-

ный мусковит при нало женных процессах метаморфизма развивается по биотиту, дистену,

андалузиту, кордиериту, скаполиту и плагиоклазу кислого состава, преимущественно оли-

гоклазу. Магматогенный му сковит отмечается только в гранитах, сильно обогащенных

калием и летучими компонентами.

БИОТИТ – K(Mg,Fe)

3

[AlSi

3

O

10

][OH]

2

. Группа слюд. Моноклинная сингония.

В шлифе встречается в виде неправильных или вытянутых по спайности чешуек

(рис. 6.254), табличек, листочков, пластинок (рис. 6.255), розеток; редко в форме радиаль-

но-лучис тых или спутано-чешуйчатых агрегатов, призматических более или менее изо-

метричных кристаллов. Спайность весьма совершенная по третьему пинакоиду. Двойники

наблюдаются в биотите из щелочных пород; в метаморфических породах (гнейсах и слан-

- 253 -

цах) и породах среднего состава (диоритах ) двойники встречаются чрезвычайно редко .

Цвет минерала обычно бу рый разных оттенков и интенсивности . Иногда буроватый , бу -

ровато-красный, оранжево-красный или почти черный, зависящий от содержания и соот-

ношения Fe и Mg. От бурой окраски фиксируются переходы к зеленой или желтовато-

зеленой. Спорадически встречаются биотиты с синеватым, бирюзовым оттенком . Форма

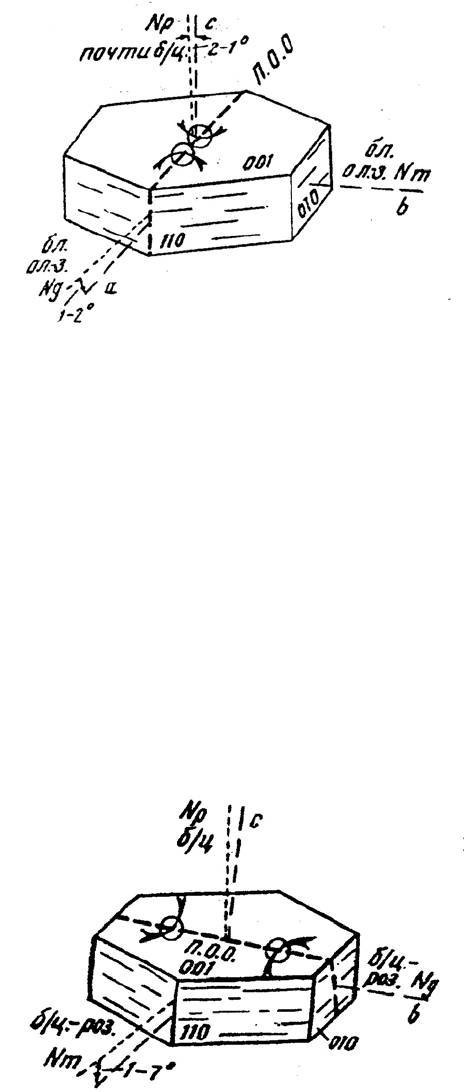

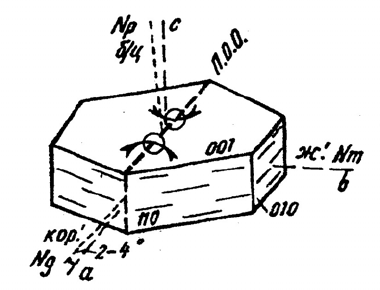

кристалла дана на рис. 6.256.

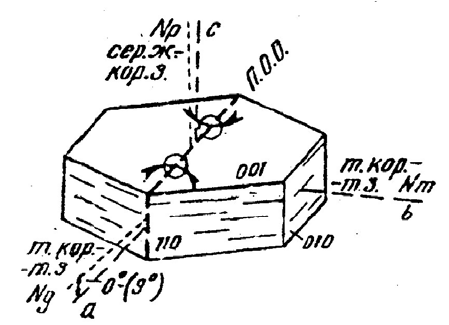

Рис. 6.254. Биотит в биотитовом плагиогнейсе. Увел. 20, николи //

Рис. 6.255. Биотит в гранат-биотитовом плагиогнейсе. Увел. 20, николи //

Оптические свойства. Дву осный, отрицательный. Показатели преломления сильно

колеблются в зависимости от содержания железа, находясь с его количеством в прямой

пропорции, n

g

= 1,610–1,697; n

m

= 1,609–1,696; n

p

= 1,571–1,616; n

g

-n

p

= 0,039–0,081. На

разрезах, перпендикулярных спайности, наблюдается резкая шагреневая поверхность и

- 254 -

относительно высокий рельеф. Здесь же

весьма резкий плеохроизм. Схема абсорбции

N

g

≈ N

m

> N

p

; по N

g

= N

m –

густой бурый,

темно-зеленый, темно красно-коричневый;

по N

p

– серо-желтый, коричнево-зеленый,

оранжево-коричневый. Плоскость оптиче-

ских осей параллельна плоскости (010). На

разрезах, параллельных спайности, плеохро-

изм, рельеф и шагреневая поверхность вы-

ражены слабо. Угол угасания ра вен нул ю

или 2–3

0

, редко 8

0

на тех сечениях, где хоро-

шо выражена спайность. Удлинение (по

спайности) положительное . Угол оптических

осей – 2V близок к 0

0

, благодаря чему в схо-

дящемся свете наблюдается псевдоосная фи-

гура . Иногда 2V достигает 35

0

. Дисперсия оптических осей r < v. Интерференционная ок-

раска у биотита второго и третьего порядка маскируется собственным цветом.

Включения. В биотите весьма часто наблюдаются обильные включения акцессорных

минералов – циркона, апатита, монацита, сфена , рутила (сагенита), которые бывают ото-

рочены узкими, более темноокрашенными, чем биотит, каемками – результат метамикт-

ного радиоактивного распада.

Изменения. Биотит очень легко изменяется под влиянием вторичных процессов ме-

таморфизма и метасоматоза. При этом окраска его становится все менее и менее интен -

сивной и биотит обесцвечивается. По нему, часто с полным замещением , развивается хло-

рит, иногда в сопровождении мелкозернистого агрегата эпидота и сфена , располагающих-

ся по трещ инам спайности. В некоторых случаях выделяются гидр оокислы железа, карбо-

наты, сагенит и кварц. Биотит весьма часто полностью или частично замещается му скови-

том. В эффузивных породах для биотита характерна опацитизация – замещение тонкозер -

нистым агрегатом магнетита, делавшим минерал непрозрачным в краях или в целом. При

гидротизации биотит переходит в вермикулит.

Похожие минералы. Биотит похож на хлорит, особенно в срезах, параллельных

спайности. В разрезах, перпендикулярных спайности, биотит сразу же отличается резким

плеохроизмом. Кроме того, в скрещенных николях интерференционная окраска биотита,

вследствие более высокого двупреломления, всегда выше чем у хлорита. Биотит похож на

тур мал ин соответствующей окраски; отличается от турмалина весьма совершенной спай-

ностью, двуосностью и знаком главной зоны. Биотит ве сьма сходен с коричневыми

и бу-

рыми амфиболами, особенно на срезах , где спайность отсутству ет или плохо выражена .

На разрезах со спайностью отличается от амфибола прямым у гасанием и резким плеохро-

измом. Кроме того, двупреломление у биотита выше, а преломление ниже чем у амфибо-

лов. Изу чение в сходящемся свете помогает легко отличить биотит от амфибола по не-

большому углу оптических осей.

Генезис. Биотит – типичный метаморфогенный и магматогенный минерал. Как ме-

таморфогенный он широко распространен в породах в зеленосланцевой, эпидот-

амфиболитовой и амфиболитовой фациях регионального метаморфизма в парагенезисе с

кварцем, полевыми шпатами, амфиболами, гранатом, мусковитом, дистеном , ставролитом,

андалузитом, эпидотом и другими минералами. Как магматогенный биотит является од-

ним

из породообразу ющих и втор остепенных минералов многих интрузивных и жильных

пород. Редко биотит встречается в эффузивных породах.

Рис. 6.256. Форма кри-

сталла биотита

- 255 -

ВЕРМИКУЛИТ – (Mn,Fe

2+

,Fe

3+

)

3

[(Si,Al)

4

[OH]

2

.

4H

2

O (рис. 6.257). Сингония моно-

клинная.

Встречается в виде псевдогексагональных табличек, спутанных нитеобразных агре-

гатов, мелких чешуек. Спайность совершенная по (001). В шлифе слабо окрашен в зелено-

ватый или желтоватый цвет.

Оптические свойства. Дву осный, отрица-

тельный, имеющий показатели преломления: n

g

= 1,545; n

m

= 1,545; n

p

= 1,525; n

g

-n

p

= 0,020.

Рельеф и шагреневая поверхность отсу тствуют.

Плеохроизм слабый : по N

g

= N

m

– бледно-

зелёно-жёлтый; бледновато-оливково-зелёный;

по N

p

– почти бесцветный. Абсорбция по схеме

N

g

= N

m

> N

p

. Угасание прямое, у длинение по-

ложительное. Угол оптических осей – 2V = 0

0

.

Дисперсия r < v или r = v. Интерференционная

окраска первого и второго порядка.

Похожие минералы. Биотит, хлорит, ан-

тигорит, та льк. От биотита вермику лит отлича-

ется по меньшим значениям преломления и

двупреломления, а также по менее интенсивной

окраске и слабому плеохроизму; от хлорита – по отсутствию аномальных интерференци-

онных окрасок и большему двупреломлению; от антигорита – по меньшему углу оптиче -

ских осей; от талька – по значительно более низкому двупреломлению.

Генезис. Метаморфогенно -гидротермальный. Значительные скопления вермикулита

образуются при диафторезе биотит- и флогопит- содержащих пород или серпентинитов.

Как гидротермальный вермикулит образуется при гидратизации биотита.

ЛЕПИДОЛИТ – KLi

1,5

Al

1,5

[AlSi

3

O

10

][OH,F]

2

(рис. 6.258). Гру ппа слюд. Моноклин-

ная сингония.

В шлифе встречается в виде неправильных чешуек, листочков, пластинок, их агрега-

тов веерооб разной или розетковид ной формы. Изредка образует друзы кристаллов корот-

копризматических очертаний . Спайность весьма совершенная по (001). Под микроскопом

бесцветен или слабо окрашен в розоватый цвет.

Оптические свойства. Дву осный, отри-

цательный, имеющий показатели преломле -

ния: n

g

= 1,555–1,605; n

m

= 1,553–1,598; n

p

=

1,533–1,560; n

g

-n

p

= 0,022–0,045. Шагреневая

поверхность, ясный рельеф и отчетливая

псевдоабсорбция на срезах, перпендикуляр-

ных спайности. На срезах, параллельных

спайности, эти явления не заметны. Прям ое

угасание. Знак главной зоны положительный.

Угол оптических осей – 2V – колеблется от 20

до 40

0

. Дисперсия r > v. Плоскость оптических

осей перпендикулярна плоскости (010). Если

лепидолит окрашен , то плеохроирует по схеме

N

g

≥ N

m

> N

p

; по N

g

– розовый, бледно-

фиолетовый; по N

p

– бесцветный. Интерфе-

ренционная окраска на разрезе, перпендику -

лярном N

g

– желтая, второго порядка, перпендикулярном N

m

– розовая, второго порядка,

перпендикулярном N

p –

серая, первого порядка.

Рис. 6.257. Форма кри-

сталла вермикулита

Рис. 6.258. Форма кри-

сталла лепидолита

- 256 -

Включения. Лепидолит часто содержит включения ру тила , циркона, апатита, мона -

цита, касситерита, топаза и других минералов. Вокруг некоторых из них наблюдаются

плеохроичные каемки. Нередко также содержит газово-жидкие включения.

Изменения. При наложенных повторных метаморфических и метасоматических про-

цессах по лепидолиту развивается гидрослюда, в отдельных случаях каолинит и гидро-

гиллит с кварцем.

Похожие минералы. Лепидолит похож на мусковит. В отличие от мусковита лепи-

долит обладает меньшим преломлением , например , по n

p

ниже канадского бальзама. Реак-

ция на литий.

=_g_abk. Метаморфогенный в грейзенах, грейнизированных гранитах и пегматитах.

Как гидротермальный лепидолит образуется в высокотемпературных гидротермальных

жилах в ассоциации с кварцем, турмалином, топазом и дру гими минералами.

ПАРАГОНИТ – NaAl

2

[AlSi

3

O

10

][OH]

2

(рис. 6.259). Группа слюд. Моноклинная

сингония. Иногда в качестве примеси присутству ет несколько процентов.

Правильных кристаллов не образует. Обычны листочки, чешу йки, таблички, их аг-

регаты. Спайность совершенная по (001). В шлифе бесцветный или слабо окрашенный в

желтоватый или зеленоватый цвет. Не плеохроиру ет.

Оптические свойства. Двуосный, отрицательный, обладающий показателями пре-

ломления: n

g

= 1,600–1,605; n

m

= 1,594–1,599; n

m

=

1,564–1,577; n

g

-n

p

= 0,036–0,028. Рельеф слабый, шаг-

реневая поверхность почти незаметна. Плоскость оп-

тических осей перпендикулярна (010). Угасание поч -

ти прямое по a и с, по b – прямое. Знак главной зоны

положительный. Угол оптических осей – 2V = 40-50

0

.

Дисперсия r > v. Интерференционная окраска на раз-

резах, параллельных плоскости оптических осей, от

желтовато-зеленой до фиолетово-красной, второго

порядка.

Похожие минералы. Му сковит. От мусковита

парагонит отличается только по одному признаку –

отсутствию псевдоабсорбции на срезах, перпендику-

лярных спайности, что весьма характерно для муско-

вита. По всем дру гим свойствам парагонит и мусковит отличить

невозможно.

Генезис. Метаморфогенный. Парагонит образуется в Р-Т условиях зеленос ланцевой

и эпидот-амфиболитофой фаций регионального метаморфизма . Встречается парагогнит

исключительно в метапелитах в парагенезисе с кварцем, альбит-олигоклазом, хлоритом,

биотитом, ставролитом, хлоритоидом и другими минералами.

ФЕНГИТ – K

2

MgAl

3

[AlSi

7

O

20

][OH]

4

(рис. 6.260). Моноклинная сингония.

Образует таблитчатые и листовато-

чешуйч атой формы зерна, обладающие весь-

ма совершенной спайностью по (010) и (110).

В шлифе в большинстве случаев бесцветный..

Оптические свойства. Двуосный , отри-

цательный. Показатели преломления: n

p

=

1,547; n

m

= 1,584; n

g

= 1,587; n

g

-n

p

= 0,040. У

железистого фенгита показатели преломле-

ния: n

p

= 1,571; n

m

= 1,610; n

g

= 1,612; n

g

-n

p

=

0,041. Угол угасания – b : N

g

= 0

0

. Плоскость

оптических осей перпендикулярна плоскости

Рис. 6.259. Форма кри-

сталла парагонита

Рис. 6.260. Форма кри-

сталла фенгита

- 257 -

(010). Угол оптических осей – 2V = 24–36

0

. Дисперсия r > v. Знак главной зоны минерала

положительный. Схема абсорбции N

p

< Nm ≈ N

g

. Интерференционная окраска на разрезах,

перпендикулярных N

m

– желтая, оранжевая второго порядка.

Похожие минералы. Мусковит, парагонит, тальк, цинвальдит. Мусковит и парагонит

обладают большим углом оптических осей – 2V, чем фенгит. Тальк характеризуется

меньшим углом оптических осей – 2V. Цинвальдит дает пламя лития.

Генезис. Метаморфогенный и гидротермальный. Образуется в Р-Т условиях зеленос-

ланцевой и эпидот-амфиболитовой фации регионального метаморфизма в метапелитах,

сланцах, филлитах, гнейсах. Отмечается фенгит в гранитных пегматитах.

ФЛОГОПИТ – KMg

3

[AlSi

3

O

10

][OH,F]

2

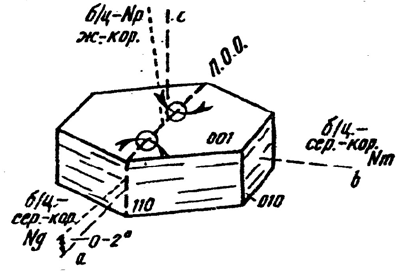

(рис.

6.261). Группа слюд. Моноклинная сингония.

Встречается в виде неправильных или удли-

ненных по спайности чешуек, листочков, микроче-

шуйчатых агрегатов, реже в форме шестиугольных

табличек или призматических кристаллов. Спай-

ность весьма совершенная в одной плоскости, по

(001). Встречаются двойники. В шлифе бесцветный

или окрашенный в светло-буроватый, зеленоватый,

светло-коричневый цвета.

Оптические свойства. Дву осный отрицатель-

ный. Показатели преломления колеблются в зави-

симости от примеси железа:

Не содержит Fe Богатый Fe

n

g

– 1,558–1,565 n

g

– 1,597

n

m

– 1,558–1,564 n

m

– 1,597

n

p

– 1,520–1,535 n

p

– 1,550

n

g

-n

p

– 0,038–0,030 n

g

-n

p

– 0,047

Шагреневой поверхности нет, рельеф слабый. Угол угасания 0

0

, реже 2–4

0

. Знак

главной зоны (удлинения) положительный. Угол оптических осей 2V колеблется от 0 до

20

0

. Дисперсия по схеме r < v. Плеохроизм по N

g

– коричневатый, желтый; по N

m

– желто-

ватый, красновато-бу рый; по N

p

– бесцветный. Схема абсорбции N

g

> N

m

≥ N

p

. Плоскость

оптичесчких осей параллельна плоскости (010). Интерференционная окраска на разрезах,

перпендикулярных спайности, третьего порядка, здесь же наблюдается псевдоабсорбция .

Включения. Флогопит часто содержит включения апатита, циркона, магнетита и дру-

гих акцессорных минералов. Характерны игольчатые включения рутила (сагенита), ту р-

малина или гематита, пересекающиеся под углом 60.

Изменения. При наложенных процессах метаморфизма и метасоматоза по флогопиту

развивается хлорит и чешуйчатый агрегат талька.

Ihoh‘b_ fbg_jZeu . Бесцветный флогопит очень похож на мусковит. Отличие за-

ключается в том, что у флогопита меньший угол оптических осей 2V = от 0 до 20

0

, чем у

мусковита – от 35 до 50

0

. Окрашенный флогопит похож на биотит, но у биотита окраска

более интенсивна и большее преломление.

Генезис. Метаморфогенный. Распространен в породах эпидот-амфиболитовой, ам-

фиболитовой и гранулитовой фаций регионального метаморфизма в парагенезисе с каль-

цитом, доломитом, диопсидом, гранатом, амфиболом, скаполитом, волластонитом и дру-

гими минералами. Флогопит широко распространен в породах контактового метаморфиз-

ма – скарнах, роговиках. Как магматогенный флогопит формируется относительно редко –

слюдоносные кимберлиты; пегматиты, секущие карбонатные породы; серпентиниты и

другие бедные кремнеземом и богатые железом и магнием породы.

Рис. 6.261. Форма кри-

сталла флогопита

- 258 -

ЦИНВАЛЬДИТ – KLiFeAl[AlSi

3

O

10

][OH,F]

2.

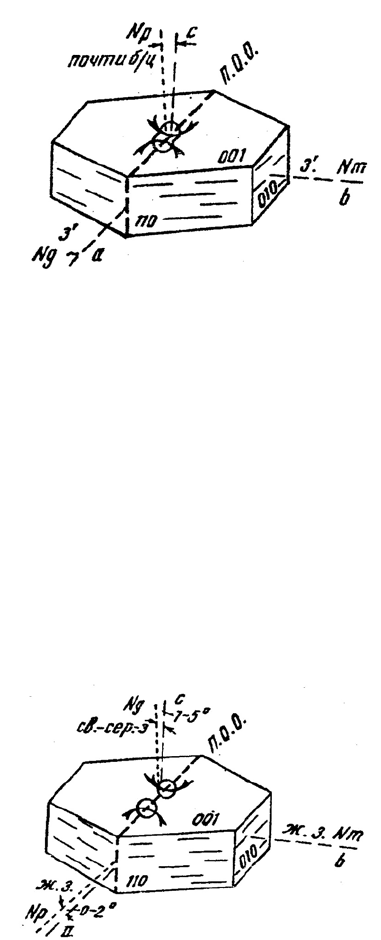

(рис. 6.262). Группа слюд . Моноклин-

ная сингония.

Под микроскопом встречается в виде неправильных, иногда вытянутых по спайно-

сти чешуек или листочков, веерообразных агрегатов, редко в шестиу гольных табличках.

Спайность весьма совершенная по (001). В шл ифе бесцветный или окрашенный в корич-

неватый цвет.

Оптические свойства. Двуосный , отрицательный, имеющий показатели преломле-

ния: n

g

= 1,573–1,588; n

m

= 1,571–1,585; n

p

= 1,541–

1,557; n

g

-n

p

= 0,032–0,031. Шагреневой поверхно-

сти нет, рельеф слабый. Угол угасания – 0–2

0

.

Знак главной зоны положительный. Угол оптич е-

ских осей – 2V = 10–37

0

. Дисперсия r > v, слабая.

Схема абсорбции N

g

= N

m

> N

p

; по N

g

= N

m

– ко-

ричневый, серый , коричневато-серый ; по N

p

–

желтоватый, красноватый , почти бесцветный. На

разрезах, перпендикулярных спайности, наблюда-

ется слабая псевдоабсорбция и интерференцион-

ная окраска второго порядка. На срезах, парал-

лельных спайности, псевдоабсоорбции нет, ин-

терференционная окраска первого порядка . Плос-

кость оптических осей параллельна плоскости

(010).

Включения. Цинвальдит содержит включения мелких зере н рутила, циркона, турма-

лина, топаза, касситерита и др. Акцессорных минералов, окру женных плеохроиру ющими

каемками.

Похожие минералы. Цинвальдит очень похож на протолитионит, однако в сходя-

щемся свете легко отличается по углу оптических осей – 2V = 0

0

. (протолитионит). Бес-

цветные ра зности цинвальдита от мусковита отличаются большим углом оптических осей

– 2V = 35-50 (мусковит).

Генезис. Метасоматический. Распространен в грейзенах в парагенезисе с кварцем,

касситеритом, топазом, вольфрамитом и другими минералами. Магматогенный цинваль-

дит формируется в оловоносных гранитах и пегматитах.

ГРУППА ХЛОРИТОВ с общей формулой (Mg,Fe)

6-n

(Al,Fe)

n

Al

n

* *[Si

4

-nO

10

][OH]

8

,

где n – до 2. Термин хлорит собирательный, охватывающий большое число весьма сход-

ных между собой минеральных видов. Хлориты – это богатые водой магнезиальные и же-

лезистые алюмосиликаты со слоистой структурой. Состав их переменный. В хлоритах на-

блюдается несколько видов изоморфизма: Mg → Fe

2+

, SiMg → AlFe

3+

. В зависимости от

состава – общей железистости (f) и содержания Si в единицах кристалло-химической

формулы К. В. Кепежинскас выделяет пять основных разновидностей хлоритов: кору ндо-

филиты f < 25 %; Si < 2,8), клинохлор – пеннины (f < 25 %; Si > 2,8), рипидолиты (f = 25-

75 %; Si < 2,8), прохлориты (f = 25–75 %; Si > 2,8) и тюрингиты (f > 75 %). Кору ндофили -

ты – самые глиноземистые хлориты, клинохлор-пеннины-магнезиальные, тюрингиты –

самые железистые. Ниже приведены некоторые хлориты – пеннин, клинохлор, прохлорит,

шамозит и тюрингит

с их оптическими константами и основными физическими свойства-

ми.

ПЕННИН – (Mg,Fe)

6

[AlSi

3

O

10

][OH]

8

(рис. 6.263). Группа хлорита. Моноклинная

сингония.

Пластинчатые псевдогексагональные и таблитчатые кристаллы, неправильные че-

шуйки, листоватые агрегаты , псевдоморфозы по биотиту. Нередки простые двойники .

Рис. 6.262. Форма кри-

сталла цинвальдита

- 259 -

Спайность весьма совершенная в одном направлении (001). В шлифе окрашен в желтова-

то-зеленоватый цвет.

Оптические свойства. Двуосный , отрицательный, имеющий показатели преломле-

ния n

g

= n

m

= 1,571; n

p

= 1,569; n

g

-n

p

= 0,002 (0–0,004). Рель еф и шагреневая поверхность

отсутствуют . Плеохроизм очень слабый ; по N

g

– светло-желто-зеленый; по N

m

– светло-

зелено-желтый; по N

p

- бесцветный, синевато -зеленый. Абсорбция N

g

< N

m

≈ N

p

. Угол уга-

сания по спайности 0-3

0

. Знак главной зоны положительный. Плоскость оптических осей

параллельна (010). Угол оптических осей 2V небольшой до 0

0

. Дисперсия r > v. Интерфе-

ренционная окраска аномальная – индигово-синяя , пятнистая . Иногда почти изотропный,

или очень слабо действует на поляризованный свет.

Включения. Хлорит-пеннин у наследует много-

численные включения замещаемых минералов: ак-

цессорные минералы – сфен, циркон, монацит, апатит

и др., а также кварц, полевые шпаты и др. Вокру г

циркона, монацита, ортита наблюдаются плеохроич-

ные каемки.

Похожие минералы. Антигорит, который отли-

чается от пеннина большим углом оптических осей –

2V = 27–60

0

; слюды – биотит, флогопит, му сковит и

лепидолит – обладают значительно более высоким

двупреломлением.

Генезис. Метаморфогенный, гидротермальный .

Хлорит – пенит метаморфогеннного генезиса являет-

ся одним из породообразующих минералов метапел-

литов регионального метаморфизма зеленосланцевой фации. Он отмечается в парагенези-

се с кварцем, альбитом, биотитом, серицитом, эпидотом, турмалином, актинолитом , пири-

том и другими минералами. Как гидротермальный, постмагматический Пеннин образуется

во многих магматических породах, как вторичный минерал по биотиту, роговой обманке,

пироксенам, оливину, гранату и в отдельных случаях по плагиоклазу.

ПРОХЛОРИТ – (Mg,Fe,Al)

6

[Al

1,5

Si

2,5

O

10

][OH]

8

. Группа хлорита. Моноклинная син-

гония.

Прохлорит образует таблитчатые , псевдогексагональные кристаллы, чешуйчатые аг-

регаты. Спайность весьма совершенная в направлении (001). В шлифе окрашен в зелено -

ватый цвет. Оптическая ориентировка осей в кристалле дана на рис. 6.264.

Оптические свойства. Двуо сный, отрицатель-

ный, имеющий показатели преломления: n

g

= 1,601–

1,683; n

m

= 1,597–1,682; n

m

= 1,595–1,669; n

g

-n

p

=

0,006–0,014.

Рельеф и шагреневая поверхность отсутствуют .

Плеохроизм слабый ; по N

g

– желто-зеленый; по N

m

–

зеленовато-желтый; по N

p

– синевато-зеленый; бес-

цветный. Схема абсорбции N

g

≈ N

m

>> N

p

. Угол уга-

сания по спайности от 0 до 5

0

. Знак главной зоны от-

рицательный. Плоскость оптических осей параллель-

на (010). Дисперсия r > v. Угол оптических осей – 2V

до 20

0

. Интерференционная окраска аномальная – зе-

леновато-желтовато-серая, индигово-синяя, первого

порядка.

Включения. Прохлорит содержит включения преимущественно акцессорных минера-

лов – сфена, апатита, циркона и других минералов. Вокруг некоторых из них отмечаются

плеохроичные дворики.

Рис. 6.263. Форма кри-

сталла пеннина

Рис. 6.264. Форма кри-

сталла прохлорита

- 260 -

Похожие минералы. Слюды – биотит, флогопит, му сковит, которые характеризуют-

ся значительно более высоким двупреломлением; от пеннина прохлорит отличается вели-

чиной угла оптических осей (у пеннина – 2V = 0

0

).

Генезис. Метаморфогенный, гидротермальный. Прохлорит метаморфогенного гене-

зиса встречается в породах зеленосланцевой фации в парагенезисе с кварцем , альбитом,

биотитом, мусковитом, эпидотом и другими минералами. Гидротермальный прохлорит

отмечается в жилах альпийского типа, а также как вторичный минерал по биотиту , рого-

вой обманке и гранату.

ТЮРИНГИТ – Fe

3,5

(Al,Fe)

1,

5[Al

1,5

Si

2,5

O

10

][OH]

8

. Группа хлорита. Моноклинная

сингония.

Тюрингит образует пластинчатые, псевдогексагональные и таблитчатые кристаллы,

изометричные чешуйки, листоватые агрегаты. Спайность весьма совершенная в направле-

нии (001). В шлифе окрашен в желтовато-зеленоватый цвет. Оптическая ориентировка в

кристалле дана на рис. 6.265.

Оптические свойства. Двуосный, отрица-

тельный, обладающий показателями преломления:

n

g

= 1,01–1,683; n

m

= 1,596–1,682; n

p

= 1,595–1,669;

n

g

-n

p

= 0,016–0,014. Рельеф и шагреневая поверх-

ность отсутству ют. Плеохроизм ясный : по N

g

–

темно-зеленый; по N

m

– темно-зеленый; по N

p

–

почти бесцветный. Схема абсорбции N

g ≈

N

m

> N

p.

Угол угасания по спайности 0–2

0

. Знак главной зо-

ны положительный. Плоскость оптических осей па-

раллельна (010). Угол оптических осей – 2V до 30

0

.

Дисперсия r > v. Интерференционная окраска ано-

мальная – желтовато-зеленовато-серая, индигово-

синяя, пятнистая.

Включения. Тюрингит содержит включения

различных, преиму щественно акцессорных минера-

лов – циркон, сфен, апатит, монацит и др. Вокру г радиоактивных минералов отмечаются

плеохроичные двойники.

Похожие минералы. Слюды – биотит, флогопит и му сковит, которы е обладают зна-

чительно более высоким дву преломлением; от пеннина тюрингит отличается

величиной

угла оптических осей (у пеннина – 2V = 0

0

, у тюрингита – 2V = – 30

0

).

Генезис. Метаморфогенный, гидротермальный. Тюрингит метаморфогенного генези-

са встречается в железорудных месторождениях, а также в породах зеленосланцевой фа-

ции в парагенезисе с кварцем, альбитом, биотитом,

мусковитом, эпидотом и другими минералами. Гид-

ротермальный тюрингит развивается как вторичный

минерал по гранату, биотиту , роговой обманке и пи-

роксенам.

ШАМОЗИТ – (Fe

2+

,Mg,Fe

3+

)

6

[AlSi

3

O

10

][OH]

8

(рис. 6.266). Группа хлоритов. Моноклинная синго-

ния.

Образует мелкочешуйчатые, плотные, оолито-

вые агрегаты. Никогда не бывает идиоморфной фор-

мы. Мелкие чешуйки характеризуются наличием не-

совершенной спайности по (001). В шлифе слабо ок-

рашен в желтовато-зеленоватый цвет..

Рис. 6.265. Форма кри-

сталла тюрингита

Рис. 6.266. Форма кри-

сталла шамозита