Смирнов В.И. Рудные месторождения СССР. Том 2

Подождите немного. Документ загружается.

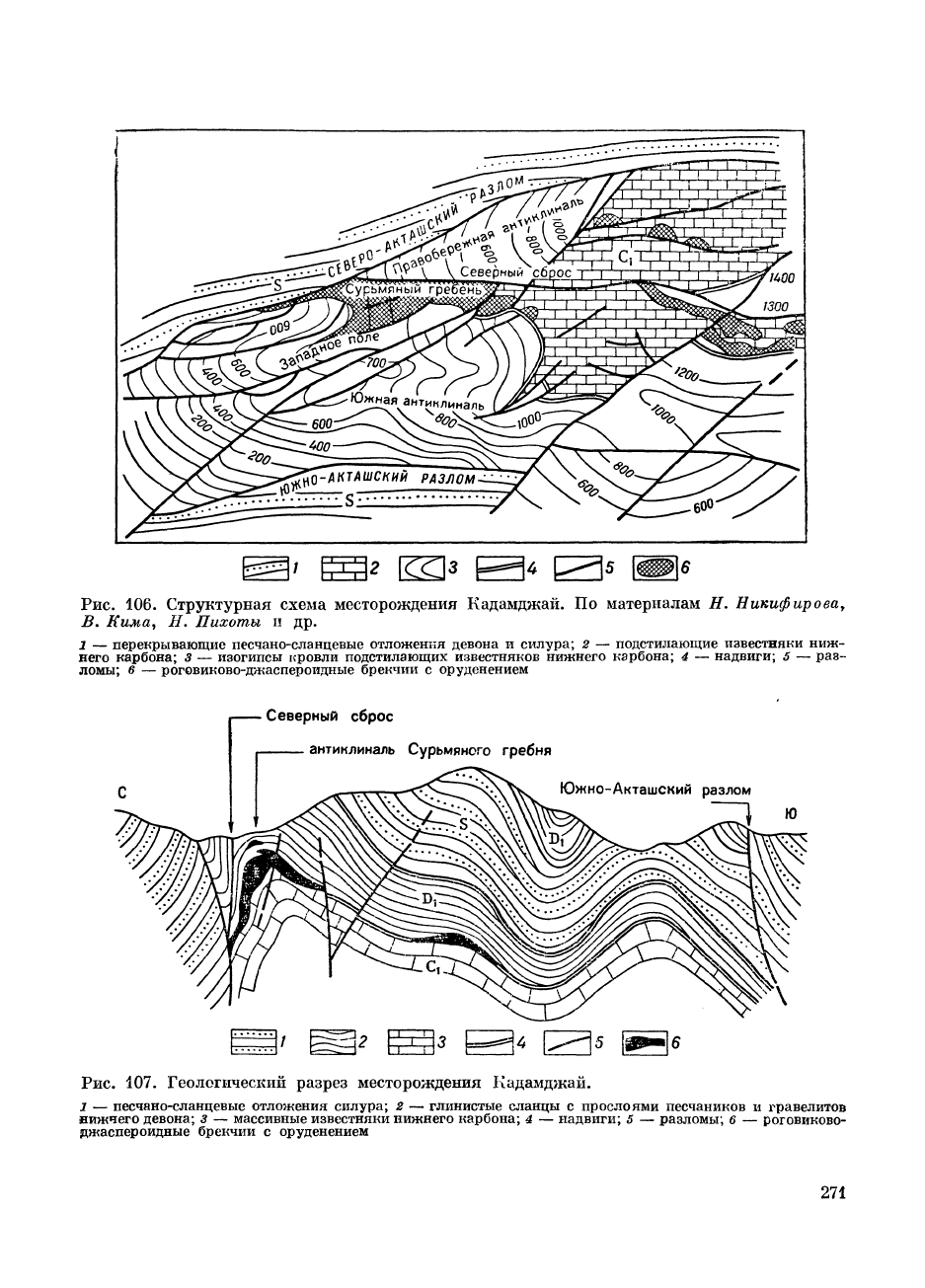

Рис.

106. Структурная схема месторождения Кадамджай. По материалам Н. Никифирова,

В.

Кима,

Н.

Пихоты

и др.

1 — перекрывающие песчано-сланцевые отложения девона

и

силура;

2 —

подстилающие известняки ниж-

него карбона;

3 —

изогипсы кровли подстилающих известняков нижнего карбона;

4

— надвиги;

5

— раз-

ломы;

в

— роговиково-джаспероидные брекчии

с

оруденением

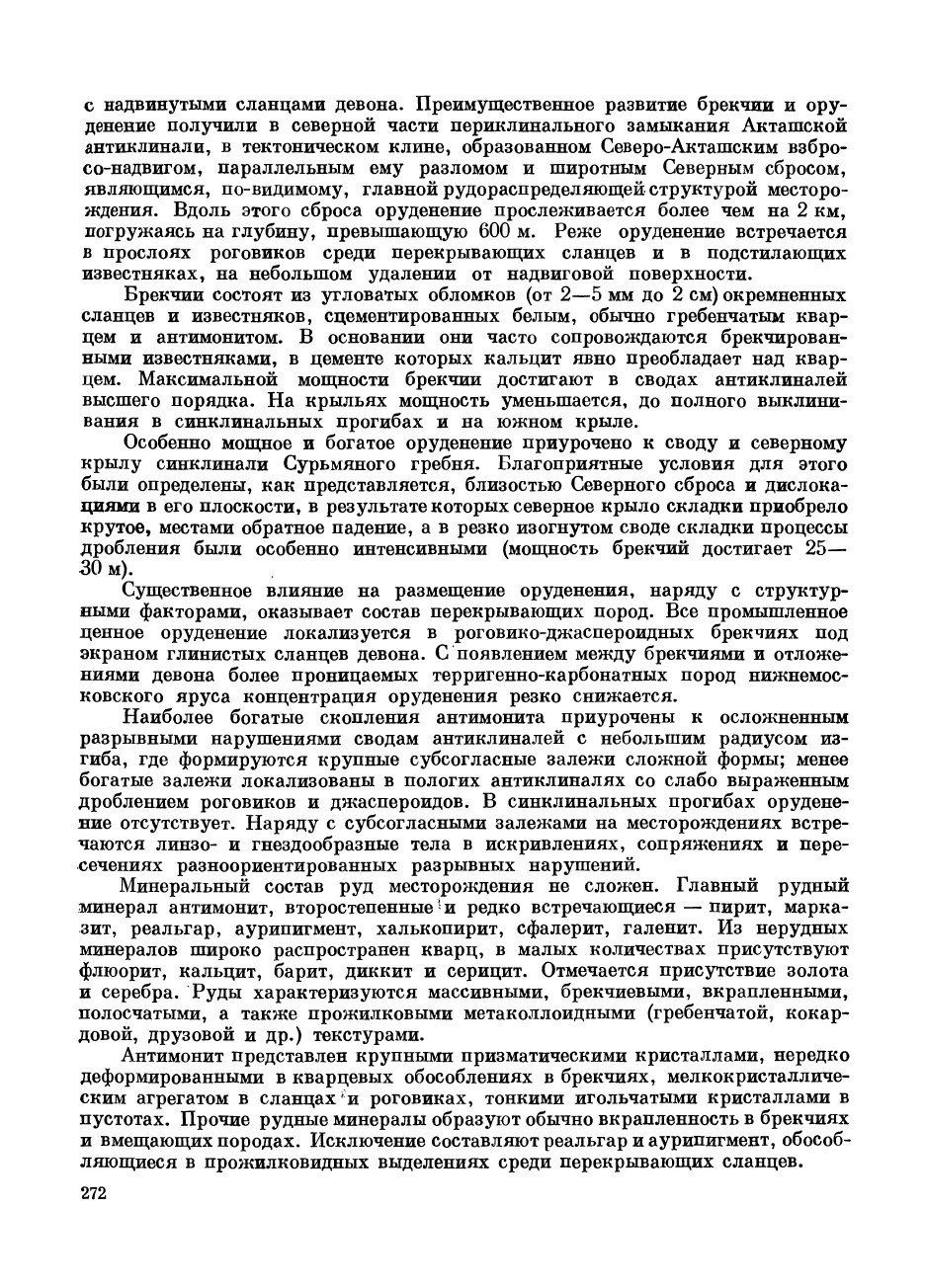

• Северный сброс

антиклиналь Сурьмяного гребня

Южно-Акташский разлом

Рис.

107. Геологический разрез месторождения Кадамджай.

I

—

песчано-сланцевые отложения силура;

2 —

глинистые сланцы

с

прослоями песчаников

и

гравелитов

нижнего девона;

з —

массивные известняки нижнего карбона;

4

— надвиги;

5

— разломы;

б —

роговиково-

джаспероидные брекчии

с

оруденением

271

с надвинутыми сланцами девона. Преимущественное развитие брекчии и ору-

денение получили в северной части периклинального замыкания Акташской

антиклинали, в тектоническом клине, образованном Северо-Акташским взбро-

со-надвигом, параллельным ему разломом и широтным Северным сбросом,

являющимся, по-видимому, главной рудораспределяющей структурой месторо-

ждения. Вдоль этого сброса оруденение прослеживается более чем на 2 км,

погружаясь на глубину, превышающую 600 м. Реже оруденение встречается

в прослоях роговиков среди перекрывающих сланцев и в подстилающих

известняках, на небольшом удалении от надвиговой поверхности.

Брекчии состоят из угловатых обломков (от 2—5 мм до 2 см) окремненных

сланцев и известняков, сцементированных белым, обычно гребенчатым квар-

цем и антимонитом. В основании они часто сопровождаются брекчирован-

ными известняками, в цементе которых кальцит явно преобладает над квар-

цем. Максимальной мощности брекчии достигают в сводах антиклиналей

высшего порядка. На крыльях мощность уменьшается, до полного выклини-

вания в синклинальных прогибах и на южном крыле.

Особенно мощное и богатое оруденение приурочено к своду и северному

крылу синклинали Сурьмяного гребня. Благоприятные условия для этого

были определены, как представляется, близостью Северного сброса и дислока-

циями в его плоскости, в результате которых северное крыло складки приобрело

крутое, местами обратное падение, а в резко изогнутом своде складки процессы

дробления были особенно интенсивными (мощность брекчий достигает 25—

30 м).

Существенное влияние на размещение оруденения, наряду с структур-

ными факторами, оказывает состав перекрывающих пород. Все промышленное

ценное оруденение локализуется в роговико-джаспероидных брекчиях под

экраном глинистых сланцев девона. С появлением между брекчиями и отложе-

ниями девона более проницаемых терригенно-карбонатных пород нижнемос-

ковского яруса концентрация оруденения резко снижается.

Наиболее богатые скопления антимонита приурочены к осложненным

разрывными нарушениями сводам антиклиналей с небольшим радиусом из-

гиба, где формируются крупные субсогласные залежи сложной формы; менее

богатые залежи локализованы в пологих антиклиналях со слабо выраженным

дроблением роговиков и джаспероидов. В синклинальных прогибах орудене-

ние отсутствует. Наряду с субсогласными залежами на месторождениях встре-

чаются линзо- и гнездообразные тела в искривлениях, сопряжениях и пере-

сечениях разноориентированных разрывных нарушений.

Минеральный состав руд месторождения не сложен. Главный рудный

минерал антимонит, второстепенные* и редко встречающиеся — пирит, марка-

зит, реальгар, аурипигмент, халькопирит, сфалерит, галенит. Из нерудных

минералов широко распространен кварц, в малых количествах присутствуют

флюорит, кальцит, барит, диккит и серицит. Отмечается присутствие золота

и серебра. Руды характеризуются массивными, брекчиевыми, вкрапленными,

полосчатыми, а также прожилковыми метаколлоидными (гребенчатой, кокар-

довой, друзовой и др.) текстурами.

Антимонит представлен крупными призматическими кристаллами, нередко

деформированными в кварцевых обособлениях в брекчиях, мелкокристалличе-

ским агрегатом в сланцах и роговиках, тонкими игольчатыми кристаллами в

пустотах. Прочие рудные минералы образуют обычно вкрапленность в брекчиях

и вмещающих породах. Исключение составляют реальгар и аурипигмент, обособ-

ляющиеся в прожилковидных выделениях среди перекрывающих сланцев.

272

В приповерхностных участках месторождения, в зоне окисления, широко

развиты кермезит, валентинит, сенармонтит, гидросервантит, стибиоконит,

гидромеит; в карстовых пустотах — арагонит.

Формирование руд происходило в несколько стадий минерализации, раз-

общенных тектоническими подвижками. К наиболее ранней стадии относится

метасоматическое замещение пород в зоне надвига тонкозернистым и крипто-

кристаллическим кварцем, с образованием роговиков по сланцам и джасперои-

дов по тонкослоистым разностям известняков, незначительное развитие сери-

цита и отложение в виде редкой вкрапленности пирита, халькопирита, галенита

и сфалерита. Со второй стадией связаны дробление и цементация обломков

окварцованных пород кварцем и антимонитом, а также отложение кальцита

и флюорита. Третья гипогенная стадия характеризуется формированием наи-

более низкотемпературной прожилковой кальцит-реальгар-аурипигментовой

ассоциации минералов.

Судя по достаточно широкому развитию брекчиевых и метаколлоидных тек-

стур,

формирование месторождения происходило в условиях небольших и уме-

ренных глубин.

В.

Федорчук (1969 г.), основываясь на общегеологических соображениях

и определении абсолютного возраста серицита из ртутно-сурьмяных месторо-

ждений Южной Ферганы (около 230 млн. лет), считает, что формирование ме-

сторождения относится к поздневерхнепермскому — раннетриасовому вре-

мени. Возможно и несколько более позднее время образования месторождения

в связи с достаточно широко проявившимся в районе процессами мезо-кайно-

зойской тектонической активизации.

Месторождение Терекское

Месторождение расположено в Киргизской ССР, на южном склоне Чаткаль-

ского хребта, среди верхнепротерозойских мраморизованных известняков

и кварцево-слюдистых сланцев Кассанского поднятия, сильно переработанного

позднегерцинскими движениями. Месторождение находится в южной части

поднятия, вблизи позднегерцинской субширотной структуры, выраженной

в современном рельефе серией соподчиненных региональных разломов и про-

гибов Большого и Малого Кассанских грабенов. Последние выполнены извест-

няками верхнего девона и залегающими на них трансгрессивно песчано-сланце-

выми и вулканогенно-осадочными образованиями верхнего палеозоя (С

3

— Р

2

).

В геологическом строении района наряду с метаморфическими толщами

и отложениями Кассанских грабенов участвуют эффузивно-терригенные и кар-

бонатные породы ордовика, силура, девона и карбона, прорванные разнообраз-

ными по форме и составу интрузивными образованиями: среднедевонскими

диорит-гранитовыми, среднекаменноугольными перидотит-габбро-диорит-гра-

нитовыми и нижнепермскими диоритовыми.

Характерной особенностью геологического развития района являются

многочисленные перерывы в осадконакоплении, угловые несогласия и различ-

ный план складчатых деформаций в древних метаморфических породах и более

молодых отложениях: преимущественно северо-западное в первых и субширот-

ное во вторых.

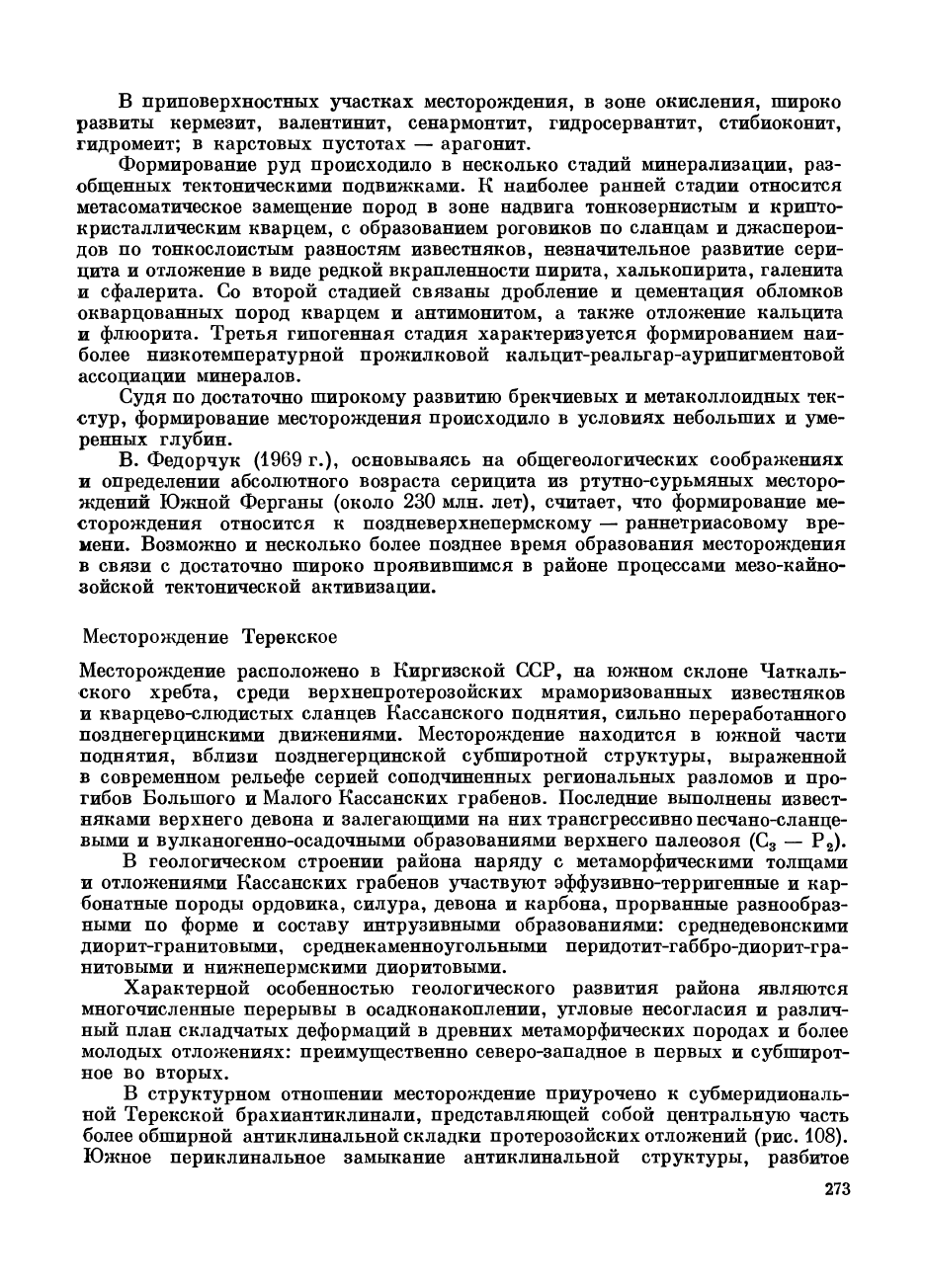

В структурном отношении месторождение приурочено к субмеридиональ-

ной Терекской брахиантиклинали, представляющей собой центральную часть

более обширной антиклинальной складки протерозойских отложений (рис. 108).

Южное периклинальное замыкание антиклинальной структуры, разбитое

273

серией разломов северо-восточного простирания, располагается

в

зоне северного

ограничения Большого Кассанского гребена.

Ядро Терекской брахиантиклинали построено грубое л оистыми, реже мас-

сивными мраморизованньтми известняками протерозоя, крылья — согласно

залегающими слюдисто-кварцевы-

ми сланцами

с

прослоями мрамо-

ров.

В

контакте известняков

и

сланцев наблюдается маломощная

(до

10—12 м)

пачка переходных

кремнисто-карбонатных пород

(ча-

стое чередование кремнистых

и

карбонатных прослоев).

Особенностью строения бра-

хиантиклинали является незначи-

тельная асимметрия, выраженная

в несколько больших углах паде-

ния (70—80°

до

вертикального)

и

более сложном строении восточ-

ного крыла,

в

пределах которого

более широко развиты мелкие

складки высшего порядка. Паде-

ние западного крыла

не

превы-

шает 60—65°. Западное крыло бра-

хиантиклинали осложнено разло-

мом, проходящим вдоль контакта

сланцев

и

известняков. Разлом

сопровождается брекчией

и

глин-

кой трения мощностью

до 1,5—

2

м,

содержащей обломки кварца,

антимонита

и

пирита. Широтные

сбросы отделяют периклинальные

замыкания складки

от

централь-

ной части. Все крупные разрывные

Рис.

108. Геолого-структурная схема

Терекского месторождения. По мате-

риалам Г, Яковлева, К. Мустафииа,

А.

Образцова.

1

—

лфаморизованные известняки;

2 —

вме-

щающие кварцево-слюдистые сланцы;

3 — пе-

реходные кремнисто-карбонатные породы;

4 —

андезитовые порфттриты; .5 — граносиеиггт-

порфиры;

б

— разломы;

7 —

зоны дробления

с колчеданной минерализацией;

8 —

межфор-

мацпонные рудовмещающие брекчии;

9

—

оси

бра хиантиклиналей

нарушения

в

пределах месторождения сопровождаются окварцеванием

и

сла-

бым оруденением.

Основное оруденение локализуется

в

пластообразной залежи межформа-

ционных роговиково-джаспероидных брекчий,

в

контакте известняков

и

слан-

цев.

Мощность брекчий меняется

в

широких пределах. Особенно большие зна-

чения установлены

в

периклиналях, главным образом

в

южной,

где

мощность

роговиково-джаспероидных брекчий достигает 35—40

м, и на

участках пологого

274

залегания западного крыла. С увеличением углов падения пород мощность

брекчий уменьшается до полного выклинивания. По простиранию, а на отдель-

ных участках и по мощности, брекчии переходят в кремнисто-карбонатные

породы переходной пачки.

Верхняя часть залежи представлена обломками окремненных пород (ро-

говиков и джаспероидов) сцементированных кварцем и антимонитом. Участ-

ками кварцевая брекчия раздроблена и обломки, содержащие антимонит, це-

ментируются кварцем более поздней генерации и кальцитом, содержащим вкра-

пленность блеклых руд. В основании залежи в цемента брекчий преобладают

кальцит и барит. Здесь широко развиты разнообразные пустоты, выполненные

гребенчатым кварцем и кристаллами гипса, кальцита (арагонита), барита, ан-

тимонита, валентинита. Сланцы в контакте с брекчиями сильно окварцованы,

пиритизированы и содержат многочисленные обособления кварца, изредка

кальцита и барита. Подстилающие известняки обычно обогащены новообразо-

ваниями кальцита.

Основная масса сурьмяного оруденения концентрируется в линзо- и гнездо-

образных телах, залегающих преимущественно в висячем боку роговиково-джа-

спероидных брекчий, и частично в перекрывающих сланцах на небольшом уда-

лении от контакта.

Большая роль в размещении сурьмяного оруденения принадлежит, как

это установлено О. Горайчуком, складкам высших порядков, осложняющим

брахиантиклиналь. Преимущественное распространение промышленное сурь-

мяное оруденение получило в сводах мелких антиклиналей, где оно непрерывно

прослеживается по падению и простиранию на расстоянии от 30—40 до 100—

120 м; в синклинальных перегибах промышленное оруденение, как правило,

отсутствует. Наиболее мощное и выдержанное оруденение приурочено к юж-

ному периклинальному замыканию складки.

Руды месторождения характеризуются брекчиевыми, массивными, прожил-

ковыми и вкрапленными текстурами; реже наблюдаются крустификационные

и кокардовые с зональным расположением кварца различных генераций и ан-

тимонита вокруг обломков пород.

Обычным^является тесное прорастание кристаллов кварца и антимонита.

Размеры выделений антимонита самые различные — от мелкой дисперсной

вкрапленности до выполненных антимонитом гнезд величиной в несколько

кубометров. Длина отдельных кристаллов, образующих радиально-лучистые

и шестоватые агрегаты в гнездах, может достигать несколько десятков санти-

метров. Помимо антимонита в рудах встречаются довольно обильный пирит

и в незначительных количествах — сфалерит, буланжерит, джемсонит, цинке-

нит, тетраэдрит, арсенопирит, пирротин, золото, марказит, вольфсбергит,

теннантит, самородное серебро; совсем редко — халькопирит,галенит, бурнонит,

реальгар, аурипигмент и мираргит.

Ранний пирит, местами золотоносный, отмечается в виде мелкой вкраплен-

ности в обломках верхней части брекчий и в перекрывающихся сланцах. Суль-

фоантимониты и блеклые руды располагаются преимущественно в нижней части

брекчий. В приповерхностных участках довольно широко развиты сервантит

и валентинит.

К. Мустафин на основании изучения минерального состава, текстурно-

структурных особенностей руд и характера пространственного размещения ми-

неральных ассоциаций выделяет три стадии гипогенного минералообразования.

К первой стадии относится метасоматическое замещение кремнеземом пород

в контакте известняков и сланцев, сопровождающееся привносом ряда тяжелых

275

элементов, зафиксированных в таких минералах, как золотоносный пирит,

арсенопирит, золото, сульфоантимониты серебра, сфалерит, галенит, мелко-

вкрапленный антимонит (?) и некоторых других. Со второй стадией минерализа-

ции связано дробление ранних метасоматитов и отложение основной массы ан-

тимонита и цементационного кварца. На третьей стадии происходило выделе-

ние барита и кальцита, сопровождающееся отложением небольших количеств

кварца, антимонита и сульфоантимонитов свинца.

Месторождение Джижикрут

Месторождение находится в Таджикской ССР на северном склоне Гиссарского

хребта, в пределах выделенной М. Кухтиковым позднепалеозойской Ягнобской

тектонической зоны. Главной особенностью зоны является угловое несогласие

на границе отложений нижнего и среднего девона и незначительное, по сравне-

нию со смежными тектоническими зонами, распространение верхнепалеозой-

ских образований, сохранившихся в виде фрагментов на размытой поверхности

среднего палеозоя.

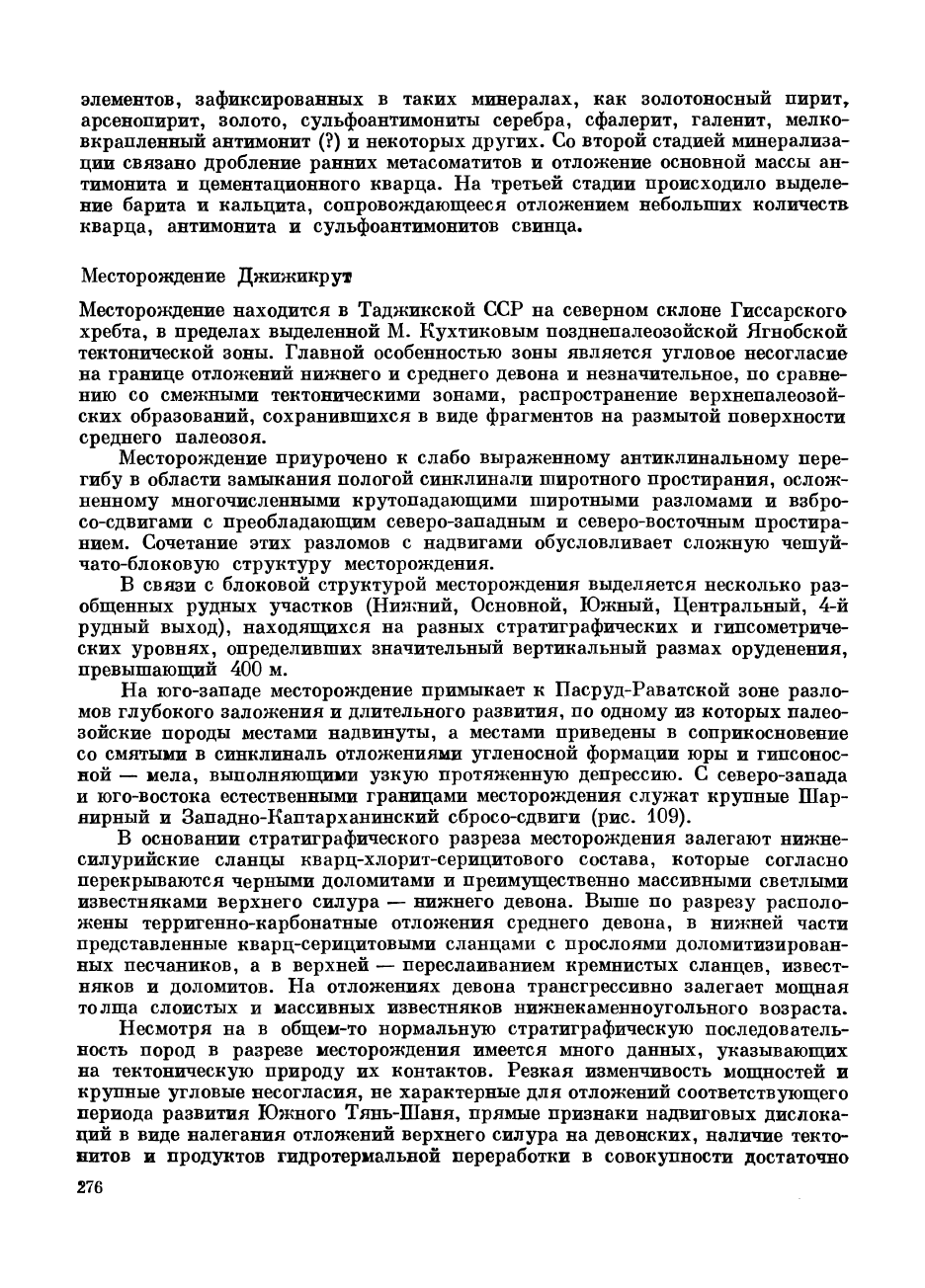

Месторождение приурочено к слабо выраженному антиклинальному пере-

гибу в области замыкания пологой синклинали широтного простирания, ослож-

ненному многочисленными крутопадающими широтными разломами и взбро-

со-сдвигами с преобладающим северо-западным и северо-восточным простира-

нием. Сочетание этих разломов с надвигами обусловливает сложную чешуй-

чато-блоковую структуру месторождения.

В связи с блоковой структурой месторождения выделяется несколько раз-

общенных рудных участков (Нижний, Основной, Южный, Центральный, 4-й

рудный выход), находящихся на разных стратиграфических и гипсометриче-

ских уровнях, определивших значительный вертикальный размах оруденения,

превышающий 400 м.

На юго-западе месторождение примыкает к Пасруд-Раватской зоне разло-

мов глубокого заложения и длительного развития, по одному из которых палео-

зойские породы местами надвинуты, а местами приведены в соприкосновение

со смятыми в синклиналь отложениями угленосной формации юры и гипсонос-

ной — мела, выполняющими узкую протяженную депрессию. С северо-запада

и юго-востока естественными границами месторождения служат крупные Шар-

нирный и Западно-Каптарханинский сбросо-сдвиги (рис. 109).

В основании стратиграфического разреза месторождения залегают нижне-

силурийские сланцы кварц-хлорит-серицитов ого состава, которые согласно

перекрываются черными доломитами и преимущественно массивными светлыми

известняками верхнего силура — нижнего девона. Выше по разрезу располо-

жены терригенно-карбонатные отложения среднего девона, в нижней части

представленные кварц-серицитовыми сланцами с прослоями доломитизирован-

ных песчаников, а в верхней — переслаиванием кремнистых сланцев, извест-

няков и доломитов. На отложениях девона трансгрессивно залегает мощная

толща слоистых и массивных известняков нижнекаменноугольного возраста.

Несмотря на в общем-то нормальную стратиграфическую последователь-

ность пород в разрезе месторождения имеется много данных, указывающих

на тектоническую природу их контактов. Резкая изменчивость мощностей и

крупные угловые несогласия, не характерные для отложений соответствующего

периода развития Южного Тянь-Шаня, прямые признаки надвиговых дислока-

ций в виде налегания отложений верхнего силура на девонских, наличие текто-

нитов и продуктов гидротермальной переработки в совокупности достаточно

276

определенно свидетельствуют об аллохтонном залегании отложений отдельных

стратиграфических подразделений среднего палеозоя, в частности верхнего

силура, девона и нижнего карбона.

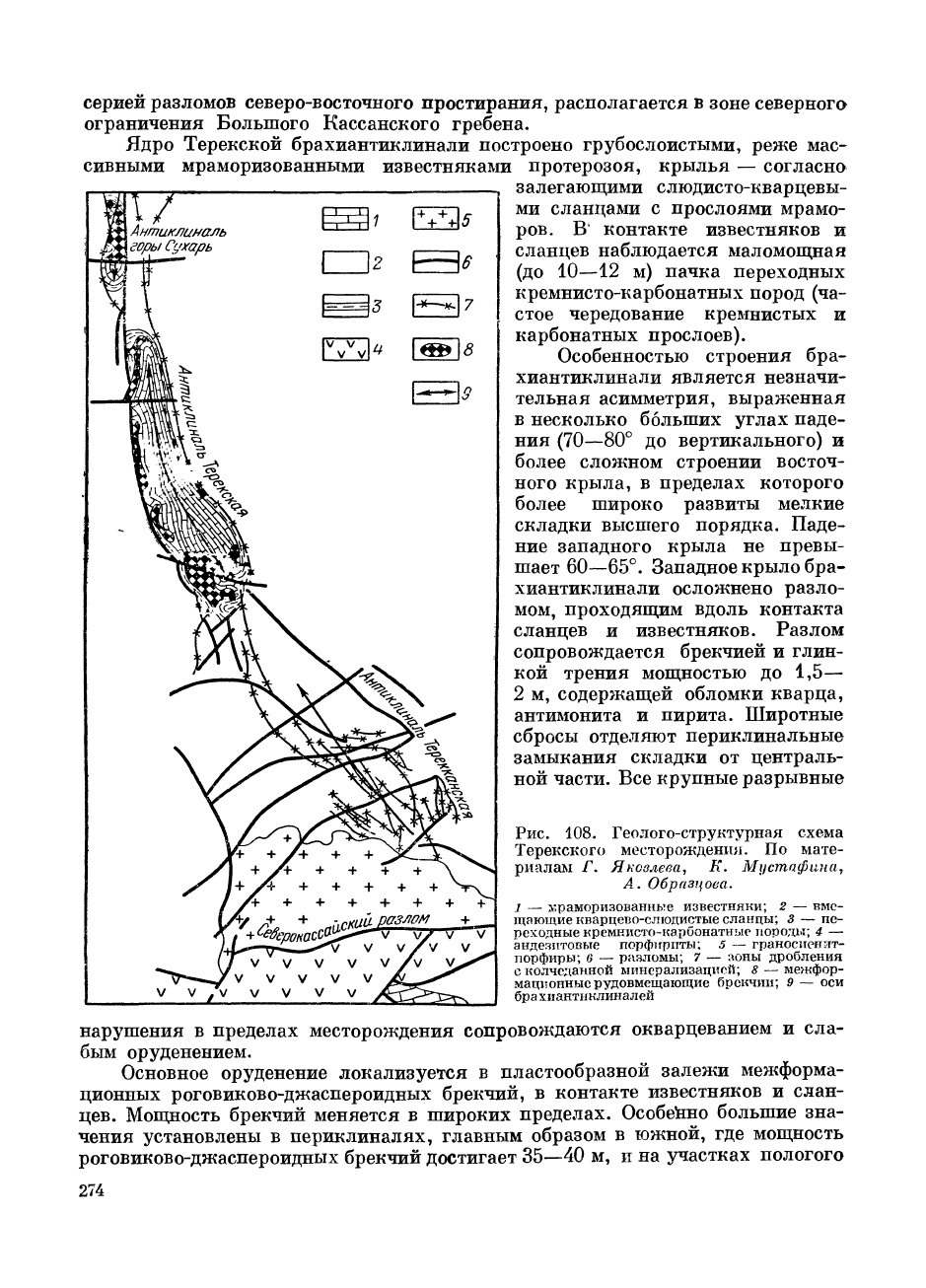

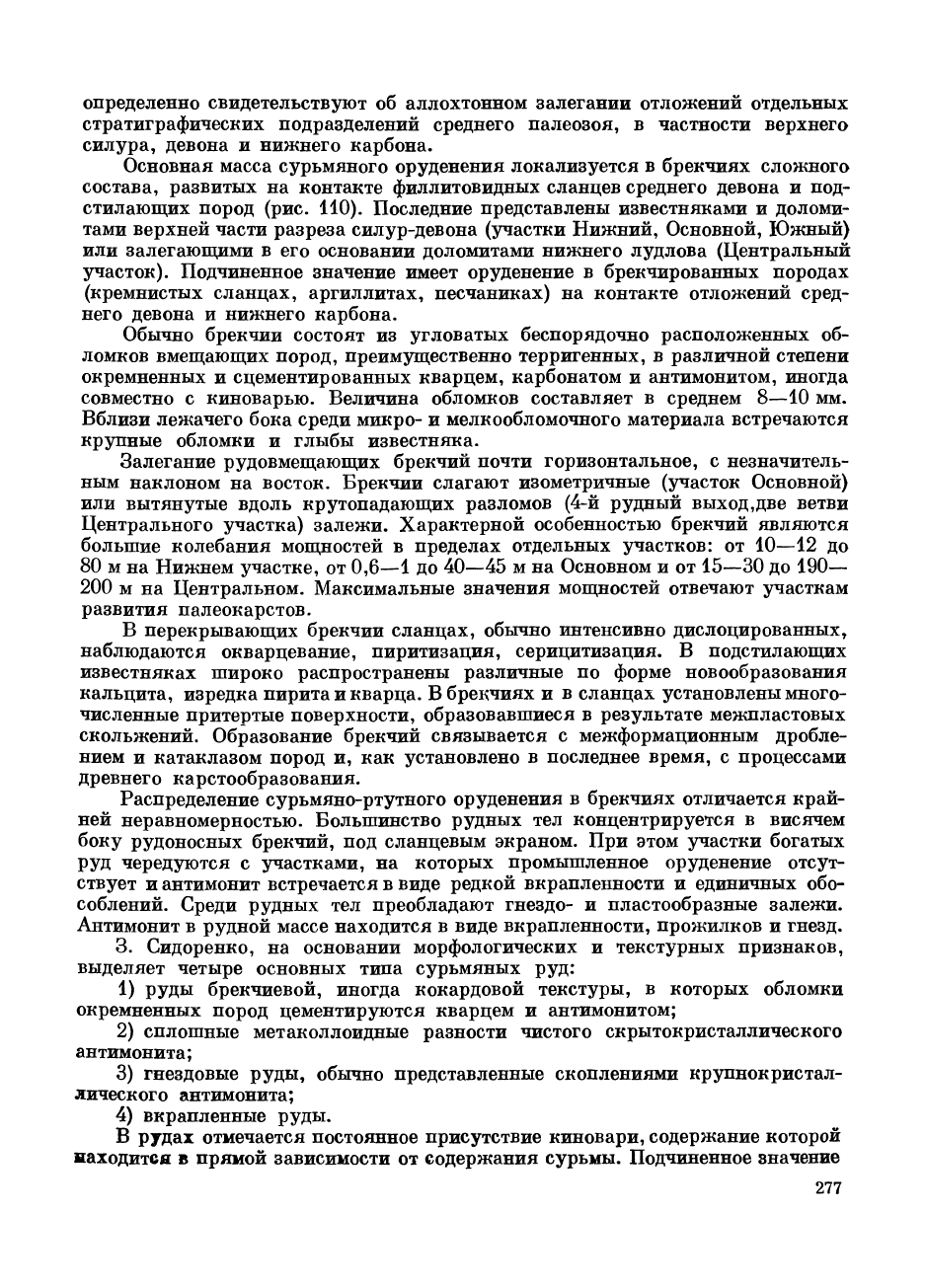

Основная масса сурьмяного оруденения локализуется в брекчиях сложного

состава, развитых на контакте филлитовидных сланцев среднего девона и под-

стилающих пород (рис. 110). Последние представлены известняками и доломи-

тами верхней части разреза силур-девона (участки Нижний, Основной, Южный)

или залегающими в его основании доломитами нижнего лудлова (Центральный

участок). Подчиненное значение имеет оруденение в брекчированных породах

(кремнистых сланцах, аргиллитах, песчаниках) на контакте отложений сред-

него девона и нижнего карбона.

Обычно брекчии состоят из угловатых беспорядочно расположенных об-

ломков вмещающих пород, преимущественно терригенных, в различной степени

окремненных и сцементированных кварцем, карбонатом и антимонитом, иногда

совместно с киноварью. Величина обломков составляет в среднем 8—10 мм.

Вблизи лежачего бока среди микро- и мелкообломочного материала встречаются

крупные обломки и глыбы известняка.

Залегание рудовмещающих брекчий почти горизонтальное, с незначитель-

ным наклоном на восток. Брекчии слагают изометричные (участок Основной)

или вытянутые вдоль крутопадающих разломов (4-й рудный выход,две ветви

Центрального участка) залежи. Характерной особенностью брекчий являются

большие колебания мощностей в пределах отдельных участков: от 10—12 до

80 м на Нижнем участке, от 0,6—1 до 40—45 м на Основном и от 15—30 до 190—

200 м на Центральном. Максимальные значения мощностей отвечают участкам

развития палеокарстов.

В перекрывающих брекчии сланцах, обычно интенсивно дислоцированных,

наблюдаются окварцевание, пиритизация, серицитизация. В подстилающих

известняках широко распространены различные по форме новообразования

кальцита, изредка пирита и кварца. В брекчиях и в сланцах установлены много-

численные притертые поверхности, образовавшиеся в результате межпластовых

скольжений. Образование брекчий связывается с межформационным дробле-

нием и катаклазом пород и, как установлено в последнее время, с процессами

древнего карстообразования.

Распределение сурьмяно-ртутного оруденения в брекчиях отличается край-

ней неравномерностью. Большинство рудных тел концентрируется в висячем

боку рудоносных брекчий, под сланцевым экраном. При этом участки богатых

РУД чередуются с участками, на которых промышленное оруденение отсут-

ствует и антимонит встречается в виде редкой вкрапленности и единичных обо-

соблений. Среди рудных тел преобладают гнездо- и пластообразные залежи.

Антимонит в рудной массе находится в виде вкрапленности, прожилков и гнезд.

3.

Сидоренко, на основании морфологических и текстурных признаков,

выделяет четыре основных типа сурьмяных руд:

1) руды брекчиевой, иногда кокардовой текстуры, в которых обломки

окремненных пород цементируются кварцем и антимонитом;

2) сплошные метаколлоидные разности чистого скрытокристаллического

антимонита;

3) гнездовые руды, обычно представленные скоплениями крупнокристал-

лического антимонита;

4) вкрапленные руды.

В рудах отмечается постоянное присутствие киновари, содержание которой

находится в прямой зависимости от содержания сурьмы. Подчиненное значение

277

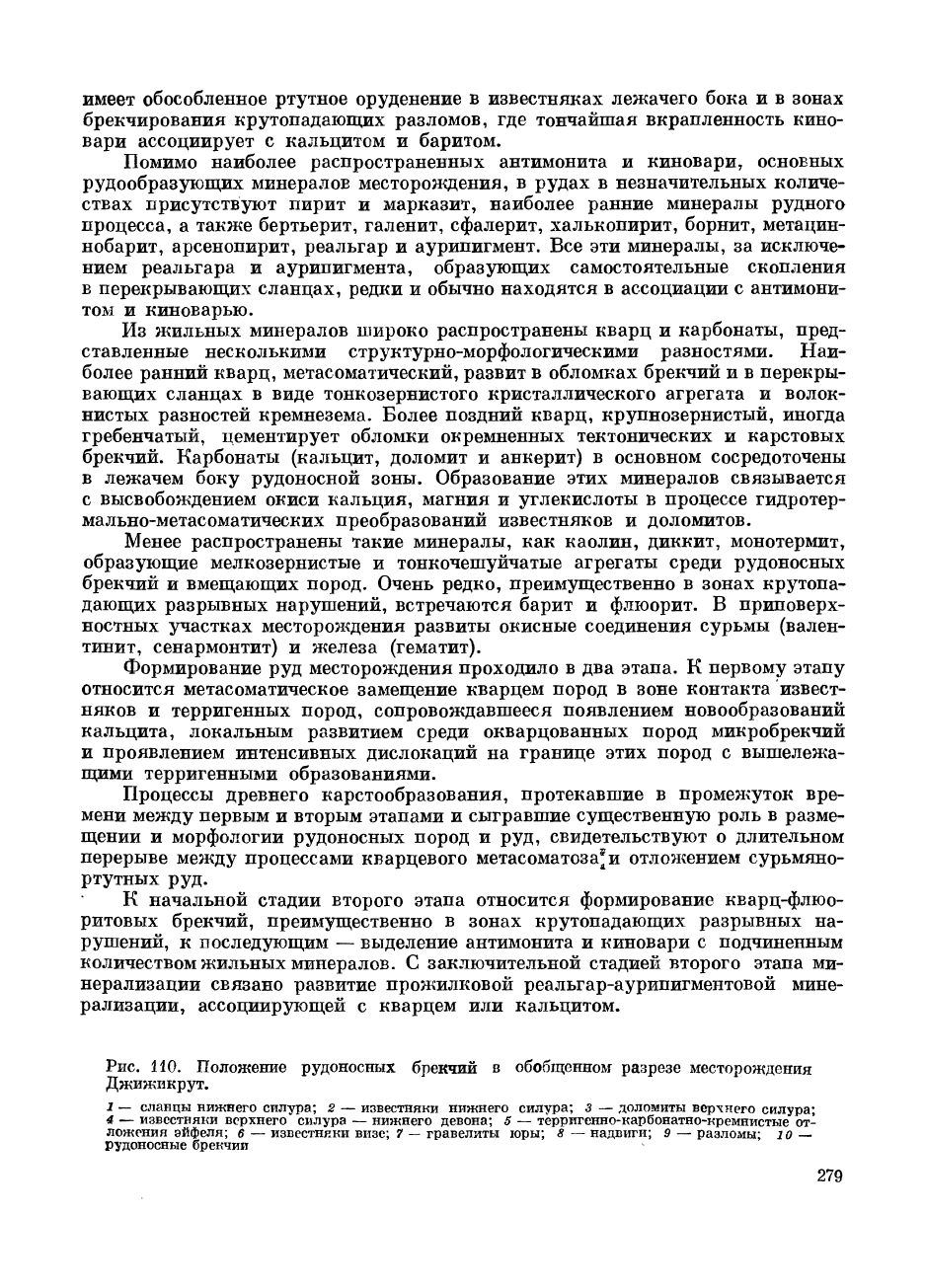

Рис.

109. Геолого-структуриая схема месторождения Джижикрут. По материалам

А.

Кашина, Н. Мерзлякова и др.

1 — сланцы (а) и известняки (б) нижнего силура; 2 — доломиты верхнего силура; 3 — известняки

верхнего силура—нижнего девона; 4 — кварц—серицитовые сланцы с прослоями доломитовых

песчаников нижней части эйфельских отложений; 5 — переслаивание известняков, доломитов и

кремнистых пород верхней части эйфельских отложений; б — известняки нижнего карбона; 7 —

песчаники среднего карбона; 8 — конгломераты, гравелиты и песчаники юры; 9 — надвиги и сор-

ванные контакты; 10 — разломы; 11 — рудоносные брекчии

278

имеет обособленное ртутное оруденение в известняках лежачего бока и в зонах

брекчирования крутопадающих разломов, где тончайшая вкрапленность кино-

вари ассоциирует с кальцитом и баритом.

Помимо наиболее распространенных антимонита и киновари, основных

рудообразующих минералов месторождения, в рудах в незначительных количе-

ствах присутствуют пирит и марказит, наиболее ранние минералы рудного

процесса, а также бертьерит, галенит, сфалерит, халькопирит, борнит, метацин-

нобарит, арсенопирит, реальгар и аурипигмент. Все эти минералы, за исключе-

нием реальгара и аурипигмента, образующих самостоятельные скопления

в перекрывающих сланцах, редки и обычно находятся в ассоциации с антимони-

том и киноварью.

Из жильных минералов широко распространены кварц и карбонаты, пред-

ставленные несколькими структурно-морфологическими разностями. Наи-

более ранний кварц, метасоматический, развит в обломках брекчий и в перекры-

вающих сланцах в виде тонкозернистого кристаллического агрегата и волок-

нистых разностей кремнезема. Более поздний кварц, крупнозернистый, иногда

гребенчатый, цементирует обломки окремненных тектонических и карстовых

брекчий. Карбонаты (кальцит, доломит и анкерит) в основном сосредоточены

в лежачем боку рудоносной зоны. Образование этих минералов связывается

с высвобождением окиси кальция, магния и углекислоты в процессе гидротер-

мально-метасоматических преобразований известняков и доломитов.

Менее распространены такие минералы, как каолин, диккит, монотермит,

образующие мелкозернистые и тонкочешуйчатые агрегаты среди рудоносных

брекчий и вмещающих пород. Очень редко, преимущественно в зонах крутопа-

дающих разрывных нарушений, встречаются барит и флюорит. В приповерх-

ностных участках месторождения развиты окисные соединения сурьмы (вален-

тинит, сенармонтит) и железа (гематит).

Формирование руд месторождения проходило в два этапа. К первому этапу

относится метасоматическое замещение кварцем пород в зоне контакта извест-

няков и терригенных пород, сопровождавшееся появлением новообразований

кальцита, локальным развитием среди окварцованных пород микробрекчий

и проявлением интенсивных дислокаций на границе этих пород с вышележа-

щими терригенными образованиями.

Процессы древнего карстообразования, протекавшие в промежуток вре-

мени между первым и вторым этапами и сыгравшие существенную роль в разме-

щении и морфологии рудоносных пород и руд, свидетельствуют о длительном

перерыве между процессами кварцевого метасоматоза* и отложением сурьмяно-

ртутных руд.

К начальной стадии второго этапа относится формирование кварц-флюо-

ритовых брекчий, преимущественно в зонах крутопадающих разрывных на-

рушений, к последующим

—

выделение антимонита и киновари с подчиненным

количеством жильных минералов. С заключительной стадией второго этапа ми-

нерализации связано развитие прожилковой реальгар-аурипигментовой мине-

рализации, ассоциирующей с кварцем или кальцитом.

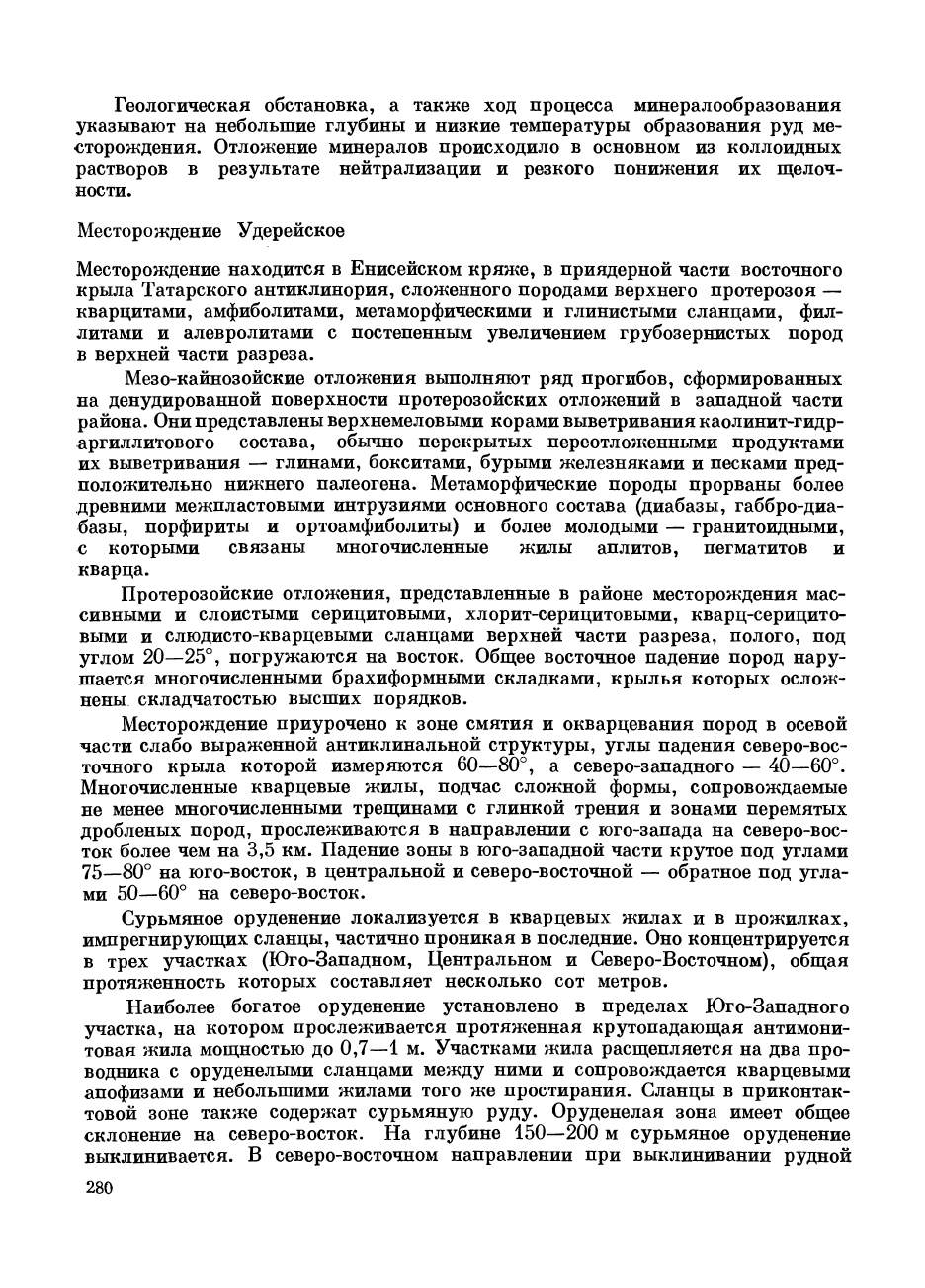

Рис.

110. Положение рудоносных брекчий в обобщенном разрезе месторождения

Джижикрут.

J — сланцы нижнего силура; 2 — известняки нижнего силура; з — доломиты верхнего силура;

4 — известняки верхнего силура — нижнего девона; 5 — терригенно-карбонатно-кремнистые от-

ложения эйфеля; 6 — известняки визе; 7 — гравелиты юры; 8 — надвиги; 9 — разломы; ю —

рудоносные брекчии

279

Геологическая обстановка, а также ход процесса минералообразования

указывают на небольшие глубины и низкие температуры образования руд ме-

сторождения. Отложение минералов происходило в основном из коллоидных

растворов в результате нейтрализации и резкого понижения их щелоч-

ности.

Месторождение Удерейское

Месторождение находится в Енисейском кряже, в приядерной части восточного

крыла Татарского антиклинория, сложенного породами верхнего протерозоя —

кварцитами, амфиболитами, метаморфическими и глинистыми сланцами, фил-

литами и алевролитами с постепенным увеличением грубозернистых пород

в верхней части разреза.

Мезо-кайнозойские отложения выполняют ряд прогибов, сформированных

на денудированной поверхности протерозойских отложений в западной части

района. Они представлены верхнемеловыми корами выветривания каолинит-гидр-

аргиллитового состава, обычно перекрытых переотложенными продуктами

их выветривания — глинами, бокситами, бурыми железняками и песками пред-

положительно нижнего палеогена. Метаморфические породы прорваны более

древними межпластовыми интрузиями основного состава (диабазы, габбро-диа-

базы, порфириты и ортоамфиболиты) и более молодыми — гранитоидными,

с которыми связаны многочисленные жилы аплитов, пегматитов и

кварца.

Протерозойские отложения, представленные в районе месторождения мас-

сивными и слоистыми серицитовыми, хлорит-серицитовыми, кварц-серицито-

выми и слюдисто-кварцевыми сланцами верхней части разреза, полого, под

углом 20—25°, погружаются на восток. Общее восточное падение пород нару-

шается многочисленными брахиформными складками, крылья которых ослож-

нены складчатостью высших порядков.

Месторождение приурочено к зоне смятия и окварцевания пород в осевой

части слабо выраженной антиклинальной структуры, углы падения северо-вос-

точного крыла которой измеряются 60—80°, а северо-западного — 40—60°.

Многочисленные кварцевые жилы, подчас сложной формы, сопровождаемые

не менее многочисленными трещинами с глинкой трения и зонами перемятых

дробленых пород, прослеживаются в направлении с юго-запада на северо-вос-

ток более чем на 3,5 км. Падение зоны в юго-западной части крутое под углами

75—80° на юго-восток, в центральной и северо-восточной — обратное под угла-

ми 50—60° на северо-восток.

Сурьмяное оруденение локализуется в кварцевых жилах и в прожилках,

импрегнирующих сланцы, частично проникая в последние. Оно концентрируется

в трех участках (Юго-Западном, Центральном и Северо-Восточном), общая

протяженность которых составляет несколько сот метров.

Наиболее богатое оруденение установлено в пределах Юго-Западного

участка, на котором прослеживается протяженная крутопадающая антимони-

товая жила мощностью до 0,7—1 м. Участками жила расщепляется на два про-

водника с оруденелыми сланцами между ними и сопровождается кварцевыми

апофизами и небольшими жилами того же простирания. Сланцы в приконтак-

товой зоне также содержат сурьмяную руду. Оруденелая зона имеет общее

склонение на северо-восток. На глубине 150—200 м сурьмяное оруденение

выклинивается. В северо-восточном направлении при выклинивании рудной

280