Смолькин В.Ф. Петрография магматических и метаморфических пород

Подождите немного. Документ загружается.

187

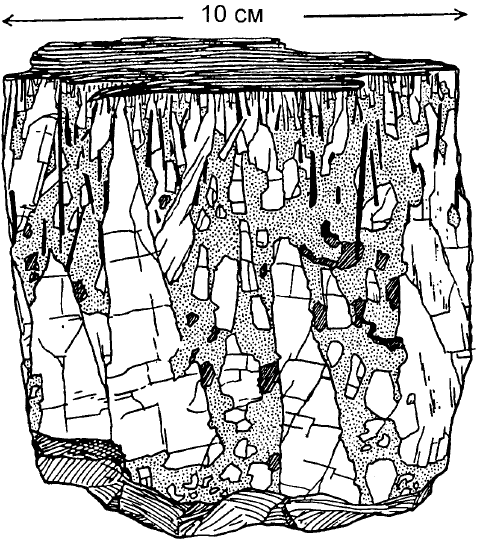

Рис. 10.28. Блок-диаграмма

гранитного пегматита

(Корнуэл, Англия).

Кристаллы пертита (неза-

крашенные), кварца (крап), тур-

малина (черный игольчатый) и

биотита (штриховка) располо-

жены перпендикулярно к кровле

тела. Из работы (Hatch et al.,

1972).

Среди гранитных пегматитов, в зависимости от глубин формирования

и состава, выделяются несколько типов (в порядке уменьшения глубины

формирования): керамический, слюдоносный (мускавитовый), редкоме-

таллно-слюдоносно-керамический, редкометалльный, редкометалльно-

редкоземельный (амазонитовый) и хрусталеносный (Гордиенко (1996).

Вулканические породы

Кислые вулканические породы обычно содержат существенное коли-

чество стекла. Встречаются даже разновидности, сложенные только стек-

лом. Поэтому основное подразделение данных пород производится по хи-

мическому составу, главным образом по SiO

2

: выделяются риолиты

(>73%), дациты (в среднем 66%) и промежуточные разновидности - риода-

циты.

До конца 60-ых годов XX века из-за высокого содержания SiO

2

господ-

ствовало представление о крайне высокой вязкости расплавов кислого со-

става. В последующем было установлено, что кислые породы могут иметь

различную вязкость в зависимости от содержания и состава летучих, что

обуславливает не только различия в физических свойствах, но в петрогра-

фическом облике.

188

Выделяют две группы: первая сформировалась из вязкой малоподвиж-

ной магмы, а вторая, преобладающая, из весьма подвижной.

Как установлено экспериментальными работами Д.С.Коржинского,

П.Вилли и О.Таттла, А.А.Маракушева и других исследователей, среди

флюидов, входящих в состав магм, выделяются магмофильные (P

2

O

5

, HF,

Li

2

O, B

2

O

3

), которые значительно понижают температуру кристаллизации

расплава и неохотно от него отделяются, и магмофобные (CO

2

, NH

3

, SO

3

),

стремящиеся при понижении температуры покинуть расплав. Вода занима-

ет промежуточное между ними положение. Повышенные содержания маг-

мофобных летучих в расплаве приводит к быстрому их отделению при из-

вержении, что сопровождается взрывом. И в результате расплав становится

высоко вязким.

Магмофильные флюиды, долгое время удерживающиеся в расплаве,

обуславливают его подвижность, повышая способность к ликвационному

расщеплению.

Высоковязкие вулканиты кислого состава

Кайнотипные разновидности представлены риолитами и дацитами, а

палеотипные - риолитовыми и дацитовыми порфирами. Последние разви-

ты более широко из-за редкости современных извержений кислого распла-

ва и большой неустойчивостью кислых стекол. Стекловатые вулканиче-

ские породы подразделяются на обсидианы, перлиты и пехштейны, кото-

рые различаются, прежде всего, содержанием воды: соответственно <1,

2.5-6, 6-10%.

Риолиты (устаревший термин липарит) - представляют собою порфи-

ровые, реже афировые породы черного, бурого и темно-серого цвета с ра-

ковистым изломом. Ранее аналогичные породы носили название липари-

тов. Обычно количество порфировых вкрапленников невелико - не более

5-15% от массы породы. Они распределены неравномерно и приурочены к

отдельным микрослойкам. Реже они образуют гломеровидные или гомео-

генные сростки. Главные минералы - кварц, плагиоклаз, санидин; второ-

степенные - биотит; акцессорные - апатит, циркон, реже титаномагнетит и

магнетит.

Кварц слагает вкрапленники достаточно крупного размера округлой

или изометричной формы, часто корродированные. Плагиоклаз представ-

лен во вкрапленниках в виде таблитчатых широких однородных, реже зо-

189

нальных зерен. В нем содержится 25-35% анортита, он часто полисинтети-

чески сдвойникован. Плагиоклазовые микролиты основной массы имеют

несколько более кислый состав. Санидин образует также широкие таблицы

с хорошо выраженной спайностью и простыми двойниками. Биотит встре-

чается только в виде редких вкрапленников и часто опацитизирован.

Основная масса риолитов содержит значительное количество стекла

(витрофировая структура). Однако большей частью в стекле содержится то

или иное количество микролитов плагиоклаза, сферолитов (сферолитовая

структура) или, реже, кристаллитов. Размеры сферолитов варьируют от

миллиметров до нескольких сантиметров. Часто риолиты имеют фельзито-

вую структуру. Текстура их массивная, полосчатая, флюидальная, реже

миндалекаменная.

Дациты отличаются от риолитов минеральным составом при значи-

тельной близости их структурно-текстурных особенностей. Главные мине-

ралы представлены плагиоклазом и кварцем, второстепенные - роговой

обманкой и авгитом, акцессорные - апатитом, титанитом и магнетитом.

Кварц в дацитах, как и в риолитах, образует изометричные вкрапленники.

Плагиоклаз встречается в виде таблитчатых вкрапленников (№ 40-45, реже

до 50) и лейст (более кислого состава) в основной массе. Амфибол встре-

чается достаточно редко и большей частью он опацитизирован. Авгит, ес-

ли присутствует, образует единичные фенокристаллы.

Кайнотипные вулканические породы развиты редко и чаще встречают-

ся в областях молодого вулканизма. Палеотипные породы из-за изменений

теряют стеклянный блеск и раковистый излом. Калиевой полевой шпат в

них пелитизируется, плагиоклаз мутнеет и делается непрозрачным, он час-

то переходит в смесь альбита, серицита и эпидота. В данных породах нико-

гда не сохраняется санидин, который преобразуется в ортоклаз, реже мик-

роклин. При распаде вулканического стекла вначале развивается тонкий

агрегат кварца и полевого шпата, и возникают вторичные относительно

крупные сферолиты, лучи которых могут рассекать первичную полосча-

тость или флюидальность.

Рассмотренные плутонические и вулканические кислые породы разли-

чаются не только отсутствием или присутствием вулканического стекла,

но и минеральным составом, степенью упорядоченности и порядком кри-

сталлизации. Так санидин, обычный минерал кислых вулканитов, не встре-

чается в плутонитах. Биотит и роговая обманка, постоянно присутствую-

щие в гранитоидах, достаточно редко встречаются в вулканитах. Состав

190

плагиоклаза в гранитах обычно отвечает № 10-20, тогда как в риолитах он

не опускается ниже № 25, а в дацитах повышается до № 40-50. Существу-

ют различия в составе калиевых полевых шпатов и биотита, а также в со-

держании акцессорных минералов. Минералы вулканических пород имеют

меньшую степень упорядоченности. Различия в порядке кристаллизации

можно продемонстрировать на примере кварца: в вулканитах он выделяет-

ся первым, а в гранитоидах - чаще последним.

Помимо кислых вулканитов лавовой природы широко развиты вулка-

но-обломочные образования - лавовые брекчии и туфы.

Лавовые брекчии образуются при передвижении вязкой полузастывшей

лавы по земной поверхности, взламывании верхних или нижних частей по-

токов уже частично затвердевшей лавы и цементацией их расплавом.

Туфы и вулканические брекчии формируются в результате взрывной

деятельности при отделении магмофобных летучих соединений. Часто об-

щий объем пирокластического материала превышает объем лав. Наряду с

пепловыми частицами образуются бомбы, которые могут отлагаться в виде

бомбовых горизонтов, цементом которых служит пирокластический мате-

риал сходного состава. Одним из отличий пирокластов от лав является об-

ломочный характер кварца.

С пирокластическими породами кислого состава очень часто ассоции-

руют породы вулкано-осадочного происхождения - туффиты и туфоген-

ные песчаники, формирующиеся при транспортировке тефры по земной

поверхности с образованием слоистости.

Поступление кислых вулканитов на земную поверхность происходит

через вулканы центрального типа. В связи с высокой вязкостью, лавовые

потоки распространены ограничено, они отличаются большой мощностью

(до 100-150 м) при незначительной протяженности (не более первых км).

Лавовые потоки большей частью имеют однородное строение, реже верх-

ние и нижние части сложены перлитом или обсидианом, а центральная -

риолитом. Часто можно наблюдать чередование флюидально-полосчатых

разновидностей с массивными сферолитовыми лавами и лавовыми брек-

чиями.

Среди вулканитов кислого состава достаточно часто встречаются экс-

трузии, имеющие форму куполов, усеченных пирамид и игл высотою до

50-300 м. Купола часто окружены шлейфом агломератовых брекчий, воз-

никших в результате растрескивания вязкой магмы в момент роста купо-

лов.

191

Пласты пирокластических пород из-за неустойчивости пеплового ма-

териала и повышенной кислотности грунтовых вод легко литифицируются

и превращаются в монолитную породу - туф.

В наземных условиях по мере удаления от центров извержений относи-

тельно мощные, быстро выклинивающиеся линзы грубообломочных туфов

сменяются более протяженными пластами тонкообломочных туфов, для

которых характерна остроугольная форма пеплового материала и отсутст-

вие его сортировки. В подводных условиях наблюдается переход от грубо-

обломочных к мелкообломочным туфам, затем к туффитам и туфогенным

песчаникам, в строении разрезов которых наблюдается цикличность, рит-

мичность и различная степень сортированности материала.

Среди субвулканических образований выделяются дайки, штоки и

межпластовые тела, напоминающие лакколиты, а также некки и жерлови-

ны.

Низковязкие вулканиты кислого состава

Породы данной группы распространены значительно шире, чем кислые

породы вязких магм. В некоторых районах объемы их достигают несколь-

ко сотен километров.

Содержание SiO

2

в них колеблется от 63 до 75%. В наиболее кислых

разновидностях содержание щелочей и кали-натриевое отношение близко

к вулканитам вязких магм. Породы с более низкими содержаниями крем-

незема уже ближе не к дацитам, а кварцевым латитам.

Генезис пород данной группы остается до настоящего времени дискус-

сионным. П.Маршал в 1935 году обозначил их общим термином игним-

брит или спекшиеся туфы. В пользу их пирокластического происхождения

свидетельствовали значительные ареалы развития и предположение о вы-

сокой вязкости кислых магм, что препятствовало их растеканию. Однако

начиная с 60-ых годов, в результате наблюдений извержений из дейст-

вующих вулканов, наиболее популярной стало представление о формиро-

вание их в результате извержения флюидонасыщенной магмы в виде горя-

чих облаков.

Кайнотипные игнимбриты обладают черным, иногда красно-бурым

или темно-серым обликом. Для них характерно наличие лепешек стекла

(фьяммы) с растрепанными или расщепленными краями, залегающими со-

гласно флюидальности (рис. 10.29). Размер фьямме может достигать 2-4 см

192

в поперечнике. Они отличаются от скрепляющей их массы по цвету и тек-

стурным особенностям.

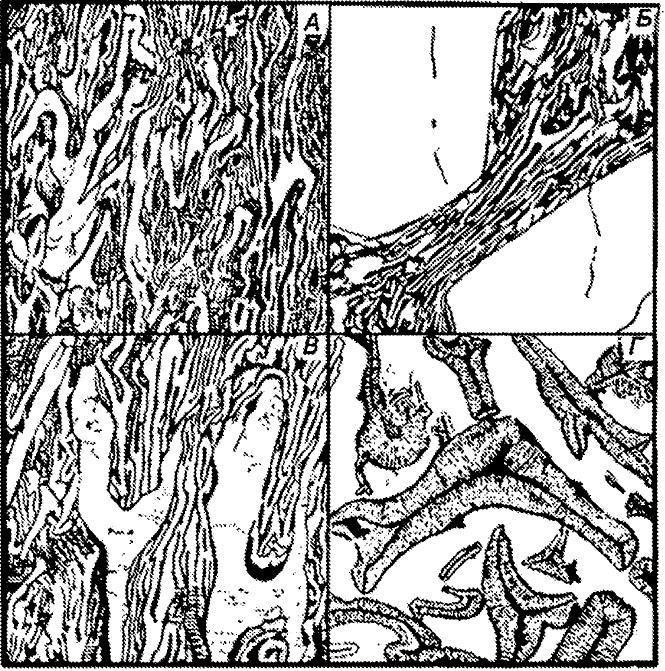

Рис. 10.29. Микрозарисовки игнимбритов из штата Орегон (А), Йелло-

устонского национального парка (Б), штата Айдахо (В) и гор Валлис,

Нью-Мексико (Г).

А и В: обломки пемзы с толстыми стенками погружены в связующую

массу обломков стекла с тонкими стенками и более сложной формы. Б:

обломки пемзы зажаты между крупными зернами кварца. Г: частично де-

витрофицированный игнимбрит с отдельными обломками стекла, раскри-

сталлизованными в сростки кристобалита и санидина. Из работы (Hatch

et al., 1972).

Для игнимбритов характерно присутствие большого количества фе-

нокристаллов (до 35-40% в породах риолитового состава и до 50% дацито-

вого состава), имеющих остроугольную форму. Данная форма возникла в

результате их растрескивания, а не распыления в воздухе. Вкрапленники

имеют многоэтапную историю образования. Фенокристаллы в риолитах

представлены кварцем, плагиоклазом (№ 40-45), калиевым полевым шпа-

193

том, биотитом, магнетитом и, реже клинопироксеном; в дацитах - плагиок-

лазом, биотитом, клинопироксеном, гиперстеном и магнетитом. Основная

стекловатая масса игнимбритов не содержит микролиты и сферолиты. Ти-

пичны флюидальные или пепловые текстуры. Устанавливается различие в

составе вулканических стекол, участвующих в строении одной и той же

породы, что свидетельствует в пользу ликвационной их природы.

Покровы игнимбритов обладают не только большими объемами, но и

зачастую слагают огромные площади. В связи с большой подвижностью

они способны выравнить рельеф. Выделение отдельных единиц в полях

игнимбритов затруднительно. Большей частью наблюдается незакономер-

ное чередование разновидностей с пепловидной и флюидальной текстура-

ми, между которыми существуют постепенные переходы. В нижней части

отдельных потоков можно выделить породы пепловидного строения, кото-

рые сменяются вверх по разрезу породами с флюидальной текстурой, а за-

тем вновь пепловидными разностями, что объясняется различным режи-

мом отделения магмофобных и магмофильных флюидов из различных

порций расплава. Наряду с покровами, развиты и субвулканические меж-

пластовые тела типа силлов, а также дайки.

Особенностью игнимбритов является приуроченность их к вулканиче-

ским поясам, в которых они являются членами вулкано-плутонических ас-

социаций. Извержение игнимбритов сопровождается образованием каль-

дер и вулкано-тектонических депрессий.

Вулканические породы кислого состава применяются в качестве строи-

тельного и облицовочного материала. Особенно широко используются иг-

нимбритоподобные породы, например, в Армении. Пемза также издавна

используется в качестве абразивного материла. Перлиты благодаря спо-

собности к вспучиванию применяются как изоляционный и абсорбентный

материал.

С вулкано-плутоническими ассоциациями связаны месторождения бла-

городных, редких и радиоактивных металлов.

Генезис

Вопросы генезиса плутонических образований кислого состава (грани-

тоидов) долгое время являлись предметом дискуссий, что было обусловле-

но наличием признаков, указывающих, с одной стороны, на ультрамета-

морфическое или метасоматическое их происхождение (постепенные пе-

реходы от гранитоидов к вмещающим породам, широкое развитие порфи-

194

робластеза, переходы от полей мигматитов к массивным гранитам и др.), а

с другой стороны, на магматический генезис, что находило свое подтвер-

ждение в результатах экспериментальных работ.

Американские петрологи Н.Боуэн и О.Таттл (Tuttle, Bowen, 1958) уста-

новили, что при кристаллизации синтетической системы Ab-Or-Q при по-

вышении P

H2O

от 50 МПа до 1 ГПа происходит смещение котектической

линии, разделяющей поля устойчивости кварца и полевых шпатов в сторо-

ну последних. И при P

H2O

360 МПа система становится эвтектической, т.е.

кварц и полевые шпаты кристаллизуются совместно. По мере дальнейшего

увеличения P

H2O

эвтектическая точка сдвигается в сторону Ab (до 56% при

давлении P

H2O

= 1 ГПа). При нанесении анализов природных образцов гра-

нитоидов и кислых вулканитов на эту же диаграмму были выявлены два

температурных трога, первый из которых располагается на линии Q - (Ab-

Or) (соответствует гранитам), а второй - на линии Ab-Or (соответствует

сиенитам). Эти данные рассматриваются как доказательство существова-

ния гранитных магм.

Экспериментальные исследования по плавлению природных образцов

подтвердили возможность образования гранитов в результате процессе па-

лингенеза (Winkler, Platen, 1958; Платен, 1967; Рингвуд, Грин, 1968 и др.).

Например, полное или частичное плавление осадочных пород происходит

при температуре 620-950°С при содержании H

2

O от 0.5 до 9%. Повышение

содержания H

2

O понижает температуру и увеличивает степень плавления.

При геотермическом градиенте 30 град/км полное плавление в условиях

насыщенности водой (около 9%) произойдет на глубине около 20 км и при

температуре 635°С. При меньшем содержании воды плавление произойдет

на меньшей глубине. Существенное снижение температуры плавления свя-

зано также с влиянием HF, Li

2

O, P

2

O

5

и ряда других летучих компонентов.

К палингенным образованиям относят, например, диорит-

плагиогранитную формацию, широко развитую на докембрийских щитах,

включая Балтийский.

Н.Г.Судовиков (1964) для объяснения происхождения гранитов боль-

ших глубин применил теорию метасоматоза. Аргументами послужили та-

кие факты, как отсутствие резких контактов между гранитами и вмещаю-

щими породами, их согласное залегание, широкое развитие во вмещающих

породах порфиробластов калиевого полевого шпата и другие.

Д.С.Коржинский считал, что граниты не могут иметь метасоматиче-

ский генезис, так как при интенсивном метасоматозе должна образоваться

195

мономинеральная порода. Он выдвинул гипотезу образования гранитов

путем магматического замещения с участием «свозьмагматических» рас-

творов. «Свозьмагматические» растворы вначале вызывают региональный

метаморфизм горных пород, а затем их расплавление. Проходя далее через

магму, они обусловливают формирование пневматолитовых и гидротер-

мальных растворов.

Небольшая часть гранитного расплава может образоваться в результате

дифференциации мантийных магм основного состава. Подобная концепция

первоначально была выдвинута на основании анализа экспериментальных

данных для двух-, трех- и четырехкомпонентных силикатных систем.

Принципиальная возможность образования остаточных расплавов гранит-

ного состава в ходе кристаллизации толеит-базальтовых магм была полу-

чена при изучении лавового озера Алаэ на острове Гавайи в ходе его за-

стывания (Wright, Peck, 1978). После выделения первоначально оливина,

затем клинопироксена, клинопироксена с плагиоклазом, и на конечной

стадии титаномагнетита, образовалось интерстициальное стекло кислого

состава, содержащее до 75% SiO

2

. Оно также содержит 5.5% K

2

O, что от-

вечает низкокалиевому плагиограниту. Однако образование подобного

стекла достигается только в закрытой системе при очень высоких степенях

кристаллизации базальтовых магм, поэтому количество гранитного остатка

должно быть невелико.

На основе геохимических данных Чапелл и Уайт (1974) все гранитоид-

ные породы разделили на два типа: I- и S-типы. В основу разделения был

положен источник расплава – соответственно изверженные (igneous) или

осадочные (sedimentary) породы. Позднее Уайт (1979) предложил выделять

M-тип гранитоидов, которые образуются путем плавления субдуцирую-

щейся океанической коры и нижележащей верхней мантии, а Лойселл и

Ванс (1979) – A-тип. Под литтерой А подразумевались такие характеристи-

ки, как anhydrous (безводная) или anorogenic (внедрение в условиях рас-

ширения). По мнению Лойселла и Ванса A-тип гранитоидов формируется

вдоль рифтовых зон в пределах стабильных континентальных блоков.

Этому типу гранитоидов соотвествуют так называемые внутриплитные

(WPG – within-plate granites) гранитоиды, выделенные Пирсом (Pearce et

al., 1984) для континентальных рифтовых зон, кратонов и океанических

островов.

Для А-типа гранитоидов характерным являются высокие отношения

FeOобщ/MgO, K

2

O/Na

2

O, повышенные концентрации РЗЭ, Zr, Nb и Ta, и

196

низкие - CaO, Al

2

O

3

, Sc, Ba, Sr и Eu. По химическому составу они образуют

ряд граносиениты - граниты, а по содержанию щелочей выделяются агпаи-

товые и умеренно глиноземистые разновидности. Некоторые исследовате-

ли в состав А-гранитоидных комплексов включают и щелочные недосы-

щенные породы, представленные щелочными сиенитами и нефелиновыми

сиенитами.

Геологическая природа А-гранитов является наиболее спорной, хотя

процессы, приводящие к их образованию, играют большую роль в форми-

ровании земной коры. Для этого класса гранитоидов, внедряющихся в об-

становке растяжения, существует несколько разных моделей их генезиса,

согласно которым их формирование происходило в результате дифферен-

циация базальтовых магм (а), коровой контаминация мантийных расплавов

(б), плавления коровых гранулитов или предварительно дегидратирован-

ных метатоналитов-грано-диоритов (в), или плавления корового вещества

под воздействием мантийных флюидов (г).

Эби (1990) разделил А-граниты на две подгруппы: A

1

и A

2

. Граниты

первой подгруппы характеризуется пониженными отношениями Y/Nb и

Yb/Ta и представляют собой дифференциаты базальтовых магм, имеющих

источник, сходный с базальтами океанических островов (OIB). Граниты

второй группы характеризуются повышенными отношениями Y/Nb и

Yb/Ta, формируясь в основном в постколлизионных обстановках, и имеют

смешанный корово-мантийный источник.

10.4.2. Кислые породы повышенной щелочности

К кислым породам повышенной щелочности относятся плутонические

(граносиениты, рапакиви-граниты) и вулканические (трахириолиты), ко-

торые имеют относительно небольшое распространение.

Для кислых пород повышенной щелочности устанавливается пони-

женное содержание SiO

2

(от 45 до 49%) при повышенном содержании ще-

лочей (4% и выше) и титана (до 2%), а также фосфора.

Плутонические породы

Характерным для плутонических пород, помимо относительно пони-

женного содержания кварца (15-25%), является низкое содержание анорти-

та в полевых шпатах.