Соколов К.Н. Оборудование термических цехов

Подождите немного. Документ загружается.

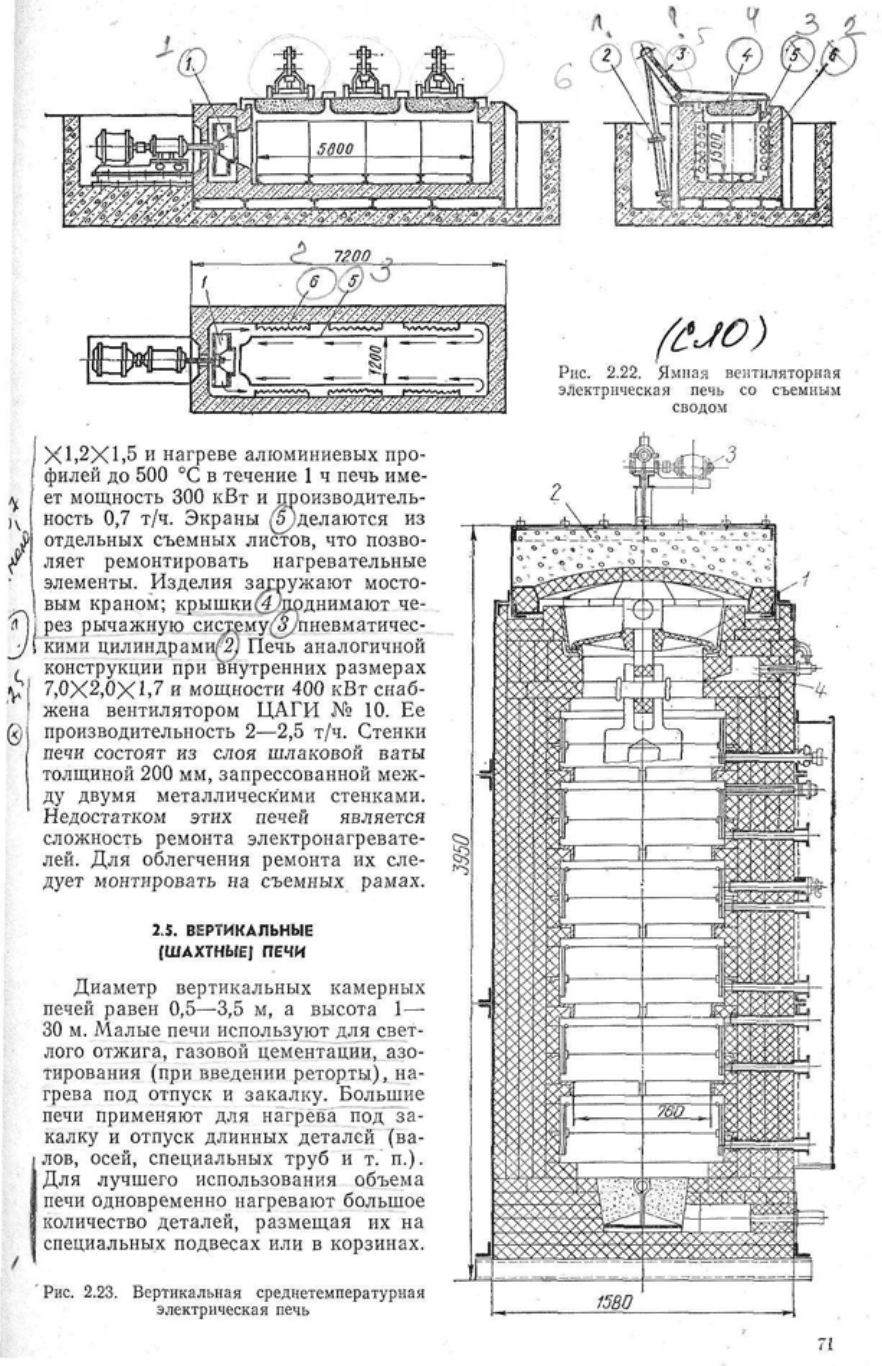

Рис.

2.22. Ямная вентиляторная •

электрическая печь со съемным

сводом

XI.2X1,5

и нагреве алюминиевых про-

| филей до 500 °С в течение 1 ч печь име-

ет мощность 300 кВт и производитель-

v

ность 0,7 т/ч. Экраны g)делаются из

$

отдельных съемных листов, что позво-

'' ляет ремонтировать нагревательные

элементы. Изделия

загружают

мосто-

I

вым краном; крышки^Удоднимают че-

ч|

рез рычажную систему (З/Тшевматичес-

у('кими

цилиндрами/.!?) Печь аналогичной

конструкции

при внутренних размерах

?|

7,0X2,0X1,7

и мощности 400 кВт снаб-

I

жена вентилятором ЦАГИ № 10. Ее

•)

производительность

2—2,5

т/ч. Стенки

печи состоят из слоя шлаковой ваты

толщиной

200 мм, запрессованной меж-

ду двумя металлическими стенками.

Недостатком этих печей является

сложность ремонта электронагревате-

лей.

Для облегчения ремонта их сле-

дует

монтировать на съемных рамах.

'•:- 2.5. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

(ШАХТНЫЕ] ПЕЧИ

•" Диаметр вертикальных камерных

- печей равен

0,5—3,5

м, а высота 1—

"

:

30 м. Малые печи используют для свет-

лого отжига, газовой цементации, азо-

: тирования (при введении реторты),, на-

-"' грева под отпуск и закалку. Большие

печи применяют для нагрева под за-

калку и отпуск длинных деталей (ва-

)лов,

осей, специальных

труб

и т. п.).

Для лучшего использования объема

печи одновременно нагревают большое

количество деталей, размещая их на

специальных подвесах или в корзинах.

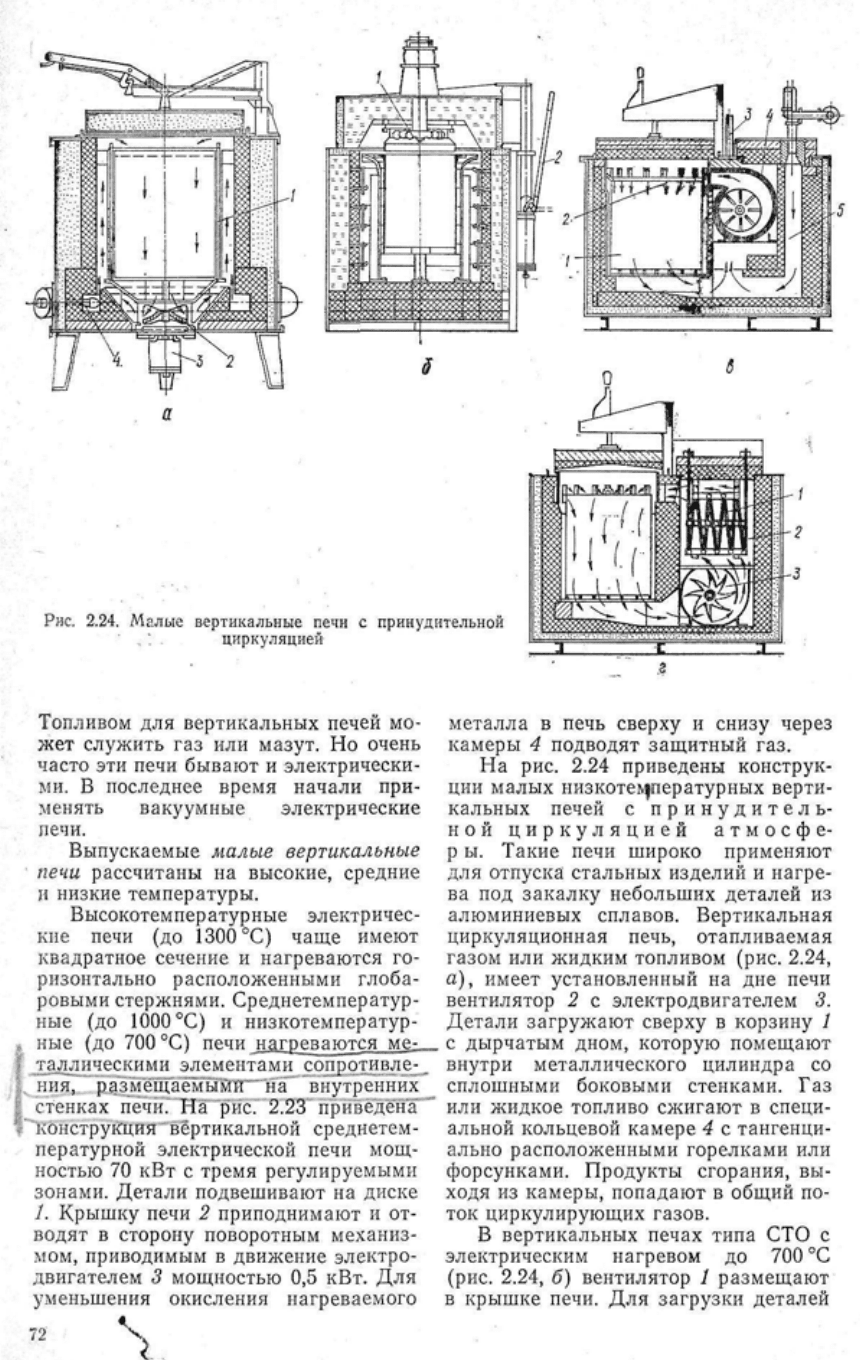

'Рис.

2.23. Вертикальная среднетемпературыая

электрическая печь

Рис.

2.24. Малые вертикальные печи с принудительной

, : циркуляцией

' Топливом для вертикальных печей мо-

жет

служить

газ или

мазут.

Но очень

часто эти печи бывают и электрически-

ми.

В последнее время начали при-

менять

вакуумные электрические

-. печи.

Выпускаемые

малые

вертикальные

печи

рассчитаны на высокие, средние

и

низкие температуры.

Высокотемпературные электричес-

кие

печи (до 1300 °С) чаще имеют

квадратное сечение и нагреваются го-

ризонтально расположенными

глоба-

ровыми стержнями. Среднетемператур-

ные

(до 1000 °С) и низкотемператур-

,

:

. ные (до 700 °С) печи

jtar^ieBaioTCHjvieji.,,

| таллическими элементами сопротивле-^

ния,

размёщаёмым"й""~"на'' внутренних

стенках печи. На рис. 2.23 приведена"

:

. конструкция вертикальной среднетсм-

пературной электрической печи мощ-

ностью 70 кВт с тремя регулируемыми

зонами.

Детали подвешивают на диске

1. Крышку печи 2 приподнимают и от-

водят в сторону поворотным механиз-

мом,

приводимым в движение электро-

двигателем 3 мощностью 0,5 кВт. Для

уменьшения окисления нагреваемого

металла в печь

сверху

и снизу через

камеры 4 подводят защитный газ.

На

рис. 2.24 приведены конструк-

ции

малых низкотемпературных верти-

кальных печей с принудитель-

ной

циркуляцией атмосфе-

р ы. Такие печи широко применяют

для отпуска стальных изделий и нагре-

ва под закалку небольших деталей из

алюминиевых сплавов. Вертикальная

циркуляционная

печь, отапливаемая

газом или жидким топливом (рис. 2.24,

а),

имеет установленный на дне печи

вентилятор 2 с электродвигателем 3.

Детали

загружают

сверху

в корзину 1

. с дырчатым дном, которую помещают

внутри металлического цилиндра со

сплошными

боковыми стенками. Газ

или

жидкое топливо сжигают в специ-

альной кольцевой камере 4 с тангенци-

ально расположенными горелками или

форсунками.

Продукты сгорания, вы-

ходя

из камеры, попадают в общий по-

ток

циркулирующих газов.

В вертикальных печах типа СТО с

электрическим нагревом до 700 °С

(рис.

2.24, б) вентилятор 1 размещают

в

крышке печи. Для загрузки деталей

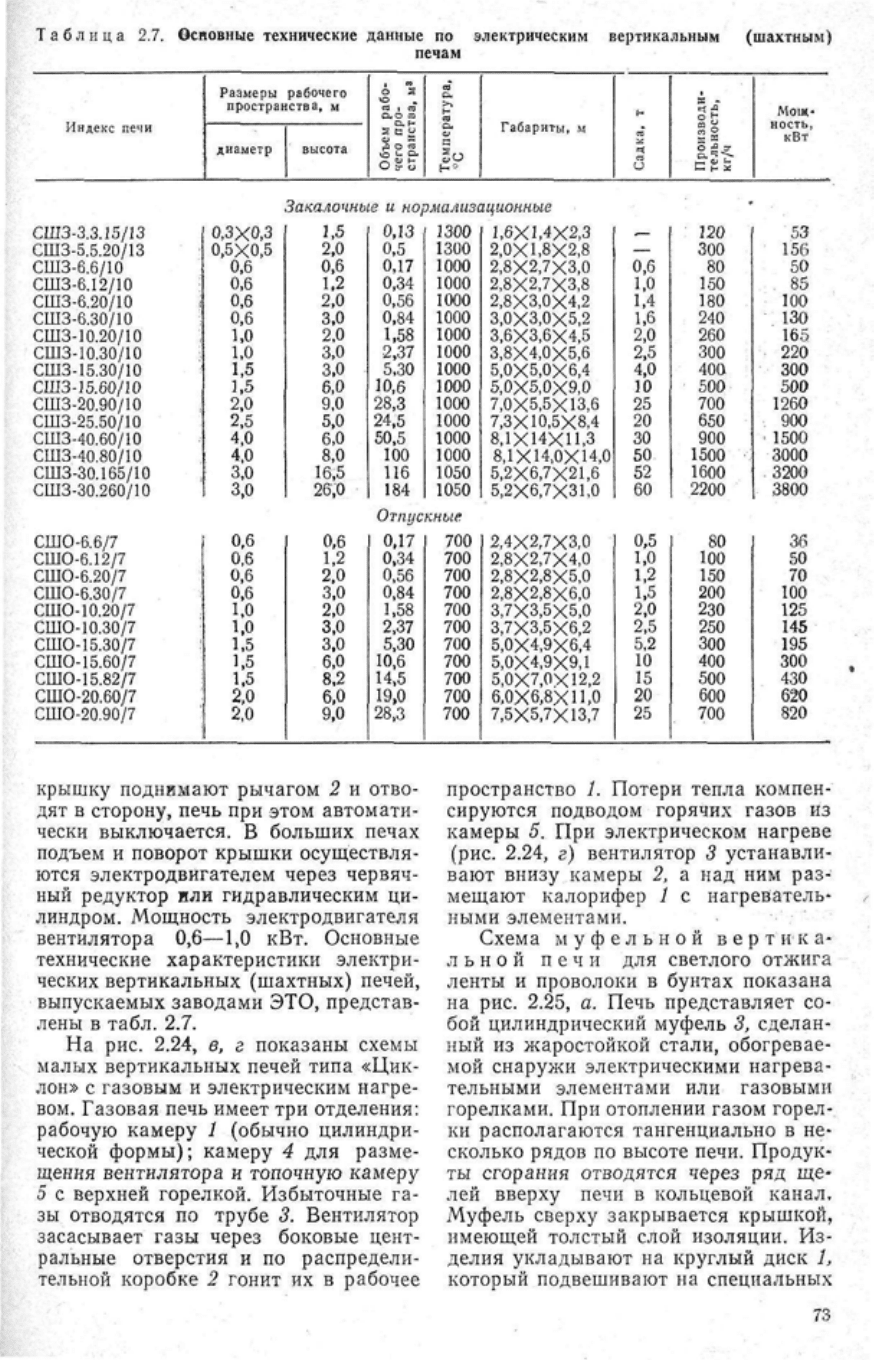

Таблица

2.7.

Основные технические

данные

по

печам

электрическим вертикальным (шахтным)

Индекс

печи

Размеры рабочего

пространства,

м

диаметр

Габариты,

м

os

u

я

-

ra

&

Мощ-

ность,

кВт

СШЗ-3.3.15/13

СШЗ-5.5.20/13

СШЗ-6.6/10

СШЗ-6.12/10

СШЗ-6,20/10

СШЗ-6.30/10

СШЗ-10.20/10

СШЗ-10.30/10

СШЗ-15.30/10

СШЗ-15.60/10

СШЗ-20.90/10

СШЗ-25.50/10

СШЗ-40.60/10

СШЗ-40.80/10

СШЗ-30.165/10

СШЗ-30.260/10

Закалочные

и нормализационные

0,3X0,3

0,5X0,5

0,6

0,0

0,6

0,6

1,0

1.0

1,5

1,5

2,0

2,5

4,0

4,0

3,0

3,0

1,5

2,0

0,6

1,2

2,0

3,0

2,0

3,0

3,0

6,0

9,0

5,0

6,0

8,0

16,5

26,0

0,13

0,5

0,17

0,34

0,56

0,84

1,58

2,37

5,30

10,6

28,3

24,5

50,5

100

116

184

1300

1300

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1050

1050

1,6X1,4X2,3

2,0X1,8X2,8

2,8X2,7X3,0

2,8X2,7X3,8

2,8X3,0X4,2

3,0X3,0X5,2

3,6X3,6X4,5

3,8X4,0X5,6

5,0X5,0X6,4

5,0X5,0X9,0

7,0X5,5X13,6

7,3X10,5X8,4

8,1X14X11,3

8,1X14,0X14,0

5,2X6,7X21,6

5,2X6,7X31,0

—

0,6

1,0

1,4

1,6

2,0

2,5

4,0

10

25

20

30

50

52

60

120

300

80

150

180

240

260

300

400.

500

700

650

900

1500

1600

2200

Отпускные

53

156

50

85

100

130

165

220

300

500

1260

900

1500

3000

320О

3800

СШО-6.6/7

СШО-6.12/7

СШО-6.20/7

СШО-6.30/7

СШО-10.20/7

СШО-10.30/7

СШО-15.30/7

СШО-15.60/7

СШО-15.82/7

СШО-20.60/7

СШО-20.90/7

0,6

0,6

0,6

0,6

1,0

1,0

1,5

1,5

1.5

2,0

2,0

0,6

1,2

2,0

3,0

2,0

3,0

3,0

6,0

8,2

6,0

9,0

0,17

0,34

0,56

0,84

1,58

2,37

5,30

10,6

14,5

19,0

28,3

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

2,4X2,7X3,0

2,8X2,7X4,0

2,8X2,8X5,0

2,8X2,8X6,0

3,7X3,5X5,0

3,7X3,5X6,2

5,0X4,9X6,4

5,0X4,9X9,1

5,0X7,0X12,2

6.0X6,8X11,0

7,5X5,7X13,7

0,5

1,0

1,2

1,5

2,0

2,5

5,2

10

15

20

25

80

100

150

200

230

250

300

400

500

600

700

50

70

-ч

100

"•

125

145

195

300

430

620

820

крышку поднимают рычагом

2 и

отво-

дят

в

сторону, печь

при

этом автомати-

чески выключается.

В

больших печах

подъем

и

поворот крышки осуществля-

ются электродвигателем через червяч-

ный

редуктор

или

гидравлическим

ци-

линдром. Мощность электродвигателя

вентилятора

0,6—1,0 кВт.

Основные

технические характеристики электри-

ческих вертикальных (шахтных) печей,

• выпускаемых заводами

ЭТО,

представ-

лены

в

табл.

2.7.

На

рис. 2.24, в, г

показаны

схемы

малых вертикальных печей типа «Цик-

лон»

с

газовым

и

электрическим нагре-

вом.

Газовая печь имеет

три

отделения:

рабочую

камеру

1

(обычно цилиндри-

ческой формы); камеру

4 для

разме-

щения

вентилятора

и

топочную камеру

5

с

верхней горелкой. Избыточные

га-

зы

отводятся

по

трубе

3.

Вентилятор

засасывает газы через боковые цент-

ральные отверстия

и по

распредели-

тельной коробке

2

гонит

их в

рабочее

пространство

/.

Потери тепла компен-

сируются подводом горячих газов

из

камеры

5. При

электрическом нагреве

(рис.

2.24, г)

вентилятор

3

устанавли-

вают

внизу камеры

2, а над ним раз-

мещают калорифер

1 с

нагреватель-

ными

элементами.

• ••' " •••

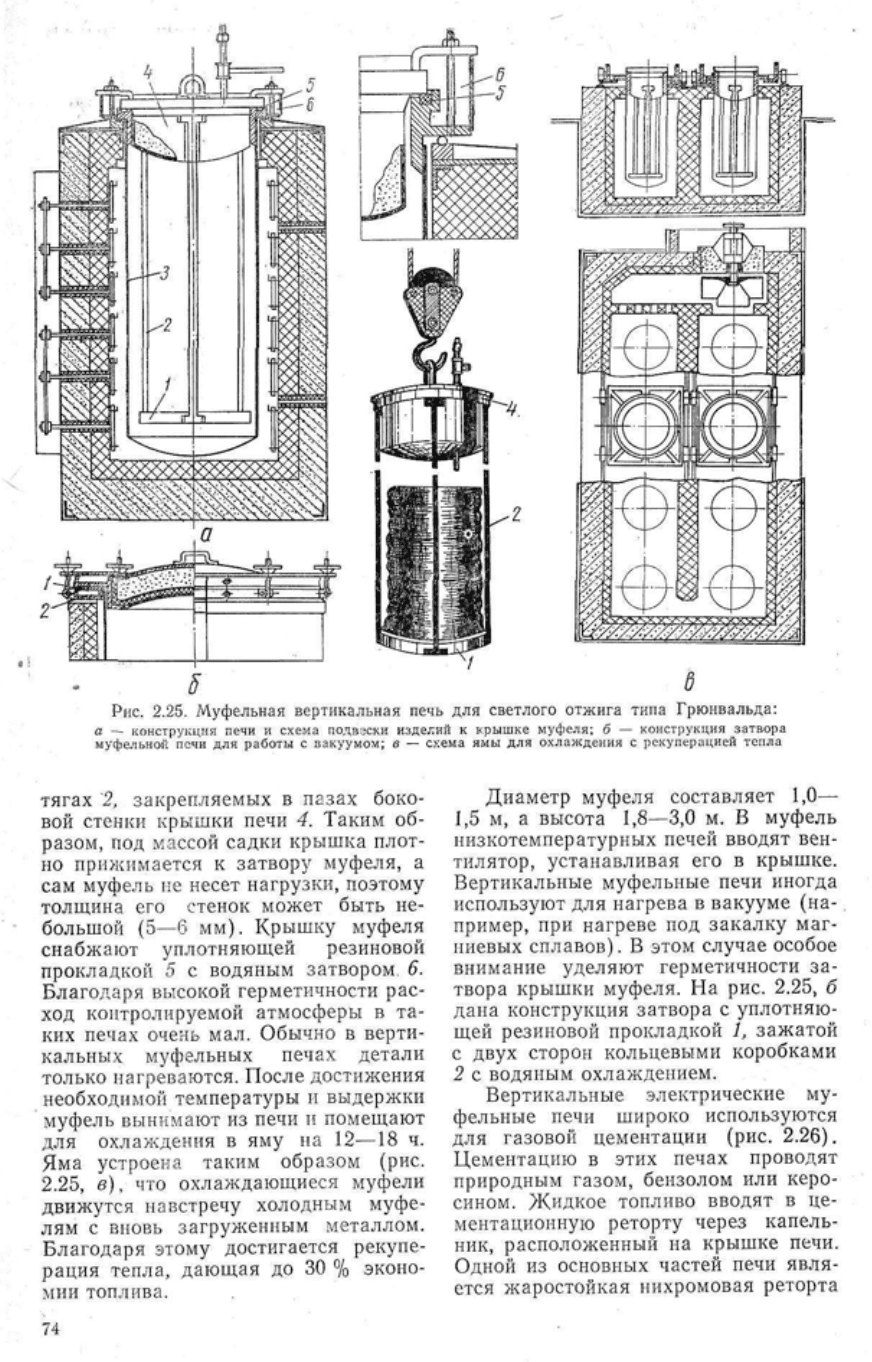

Схема муфельной вертика-

льной

печи

для

светлого отжига

ленты

и

проволоки

в

бунтах

показана

на

рис. 2.25, а.

Печь представляет

со-

бой цилиндрический муфель

3,

сделан-

ный

из

жаростойкой стали, обогревае-

мой

снаружи электрическими нагрева-

тельными элементами

или

газовыми

горелками.

При

отоплении газом горел-

ки

располагаются тангенциально

в не-

сколько

рядов

по

высоте печи. Продук-

ты сгорания отводятся через

ряд ще*

лей

вверху

печи

в

кольцевой канал.

Муфель

сверху

закрывается крышкой,

имеющей толстый слой изоляции.

Из-

делия

укладывают

на

круглый диск

1,

который

подвешивают

на

специальных

Рис.

2.25. Муфельная вертикальная печь для светлого отжига типа Грюнвальда:

а

—

конструкция печи

и

схема подвески изделий

к

крышке муфеля;

б —

конструкция затвора

муфельной печи

для

работы

с

вакуумом;

в —

схема

ямы для

охлаждения

с

рекуперацией тепла

тягах

'2,

закрепляемых

в

пазах боко-

вой

стенки крышки печи

4.

Таким

об-

разом,

под

массой садки крышка плот-

но

прижимается

к

затвору муфеля,

а

сам муфель

не

несет нагрузки, поэтому

толщина

его

стенок может быть

не-

большой

(5—6 мм).

Крышку муфеля

снабжают уплотняющей резиновой

прокладкой

5 с

водяным затвором.

6.

Благодаря высокой герметичности

рас-

ход контролируемой атмосферы

в та-

ких печах очень

мал.

Обычно

в

верти-

кальных муфельных печах детали

только нагреваются. После достижения

необходимой температуры

и

выдержки

' муфель вынимают

из

печи

и

помещают

для охлаждения

в яму па 12—18 ч.

Яма устроена таким образом

(рис.

2.25,

в), что

охлаждающиеся муфели

движутся навстречу холодным муфе-

лям

с

вновь загруженным металлом.

Благодаря этому достигается рекупе-

рация

тепла, дающая

до 30 %

эконо-

мии

топлива.

Диаметр муфеля составляет

1,0—

1,5 м, а

высота

1,8—3,0 м. В

муфель

низкотемпературных печей вводят

вен-

тилятор, устанавливая

его в

крышке.

Вертикальные муфельные печи иногда

используют

для

нагрева

в

вакууме

(на-

пример,

при

нагреве

под

закалку

маг-

ниевых сплавов).

В

этом

случае

особое

внимание

уделяют

герметичности

за-

твора крышки муфеля.

На рис. 2.25, б

дана конструкция затвора

с

уплотняю-

щей

резиновой прокладкой

1,

зажатой

с

двух

сторон кольцевыми коробками

2

с

водяным охлаждением.

Вертикальные электрические

му-

фельные печи широко используются

для газовой цементации

(рис.

2.26).

Цементацию

в

этих печах проводят

природным газом, бензолом

или

керо-

сином.

Жидкое топливо вводят

в це-

ментационную реторту через капель-

ник,

расположенный

на

крышке печи.

Одной

из

основных частей печи явля-

ется жаростойкая нихромовая реторта

74

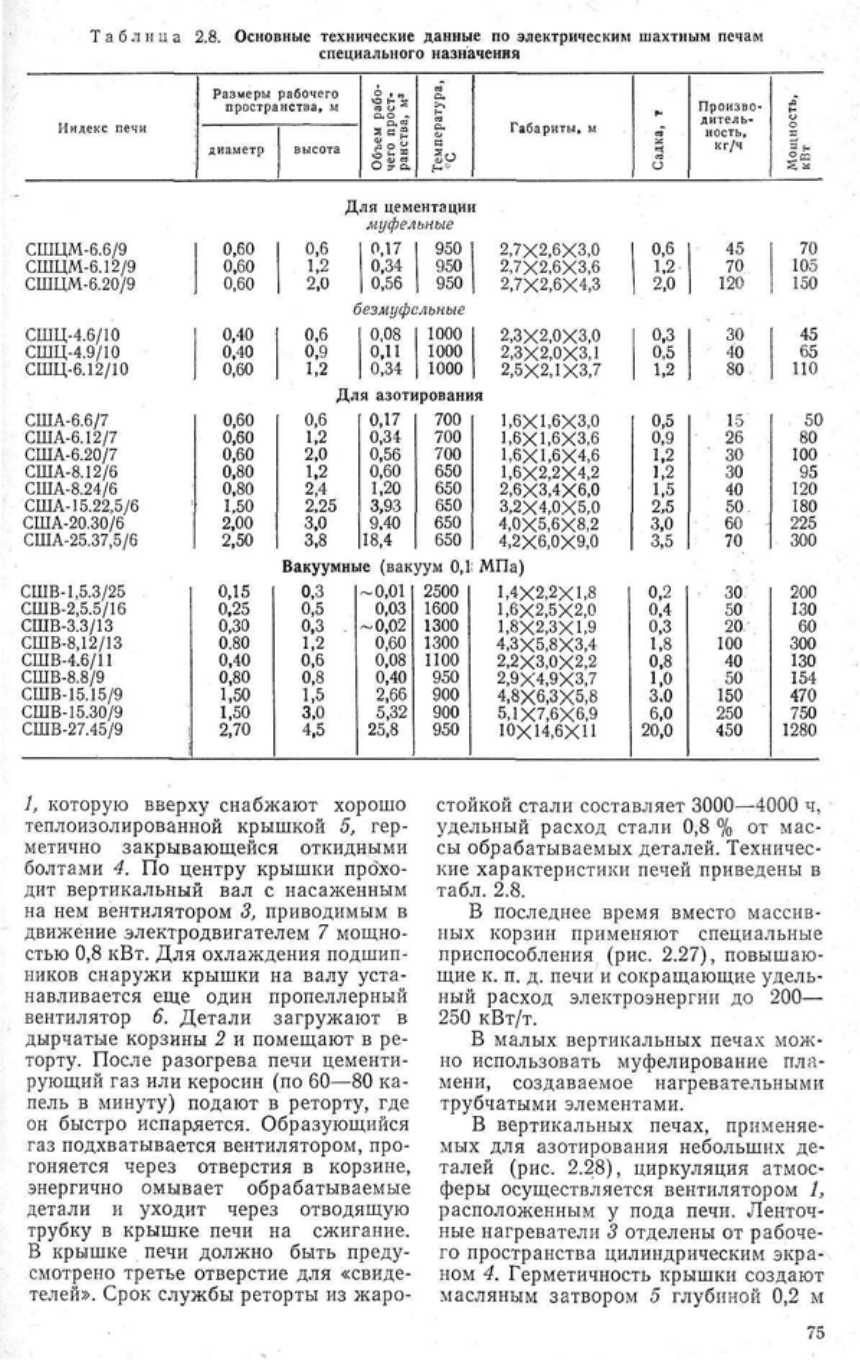

Таблица

2,8. Основные технические данные по электрическим шахтным печам

специального

назначения

Индекс

печи

Размеры

рабочего

пространства, м

диаметр

со

U

О.О -

си

&

3

И g

Габариты, м

Произво-

дитель-

ность,

кг/ч

СШЦМ-6.6/9

СШЦМ-6.12/9

СШЦМ-6.20/9

СШЦ-4.6/10

СШЦ-4.9/10

СШЦ-6.12/10

США

США

США

США

США

США

США-

США

6.6/7

6.12/7

6.20/7

8.12/6

8.24/6

15.22,5/6

20.30/6

25.37,5/6

Для цементации

муфельные

0,60

0,60

0,60

0,6

1,2

2,0

0,17

0,34

0,56

950

950

950

0,40

0,40

0,60

безмуфельные

0,6

0,9

1,2

0,08

0,11

0,34

1000

1000

1000

2,7X2,6X3,0

2,7X2,6X3,6

2,7X2,6X4,3

2,3X2,0X3,0

2,3X2,0X3,1

2,5X2,1X3,7

Для азотирования

0,60

0,60

0,60

0,80

0,80

1,50

2,00

2,50

0,6

1,2

2,0

1.2

2,4

2,25

3,0

3,8

0.17

0,34

0,56

0,60

1,20

3,93

9.40

18,4

700

700

700

650

650

650

650

650

1,6X1

1,6X1

1,6X1

1,6X2

2,6X3

3,2X4

4,0X5

4,2X6

6X3,0

6X3,6

,6X4,6

2X4,2

,4X6,0

0X5,0

6X8,2

0X9,0

0,6

1,2

2,0

4о

70

120

0,5

0,9

1.2

1,2

1,5

2,5

3,0

3,5

15

26

30

30

40

50

60

70

70

105

150

0,3

0,5

1,2

30

40

80

45

65

ПО

50

80

100

95

120

180

225

300

СШВ-1,5.3/25

СШВ-2,5.5/16

СШВ-3.3/13

СШВ-8,12/13

СШВ-4.6/11

СШВ-8.8/9

СШВ-15.15/9

СШВ-15.30/9

СШВ-27.45/9

0,15

0,25

0,30

0.80

0,40

0,80

1,50

1,50

2,70

Вакуумные (вакуум 0,

0,3

0,5

0,3 .

1,2

0,6

0,8

1,5

3,0

4,5

-0,01

0,03

-0,02

0,60

0,08

0,40

2,66

5,32

25,8

2500

1600

1300

1300

1100

950

900

900

950

МПа)

1,4X2,2X1,8

1,6X2,5X2,0

1,8X2,3X1,9

4,3X5,8X3,4

2,2X3,0X2,2

2,9X4,9X3,7

4,8X6,3X5,8

5,1X7,6X6,9

10X14,6X11

0,2

0,4

0,3

1.8

0,8

1,0

3.0

6,0

20,0

30

50

20. •

100

40

50

150

250

450

200

130

60

300

130

154

470

750

1280

1, которую

вверху

снабжают хорошо

теплоизолированной крышкой 5, гер-

метично закрывающейся откидными

болтами 4. По центру крышки прохо-

дит вертикальный вал с насаженным

на

нем вентилятором 3, приводимым в

движение электродвигателем 7 мощно-

стью 0,8 кВт. Для охлаждения подшип-

ников

снаружи крышки на валу

уста-

навливается еще один пропеллерный

вентилятор 6. Детали загружают в

дырчатые корзины 2 и помещают в ре-

торту. После разогрева печи цементи-

рующий газ или керосин (по

60—80

ка-

пель в минуту) подают в реторту, где

он

быстро испаряется. Образующийся

газ подхватывается вентилятором, про-

гоняется через отверстия в корзине,

энергично

омывает обрабатываемые

детали и

уходит

через отводящую

трубку в крышке печи на сжигание.

В крышке печи должно быть преду-

смотрено третье отверстие для «свиде-

телей». Срок службы реторты из жаро-

стойкой

стали составляет

3000—4000

ч,

удельный расход стали 0,8 % от мас-

сы обрабатываемых деталей. Техничес-

кие

характеристики печей приведены в

табл. 2.8.

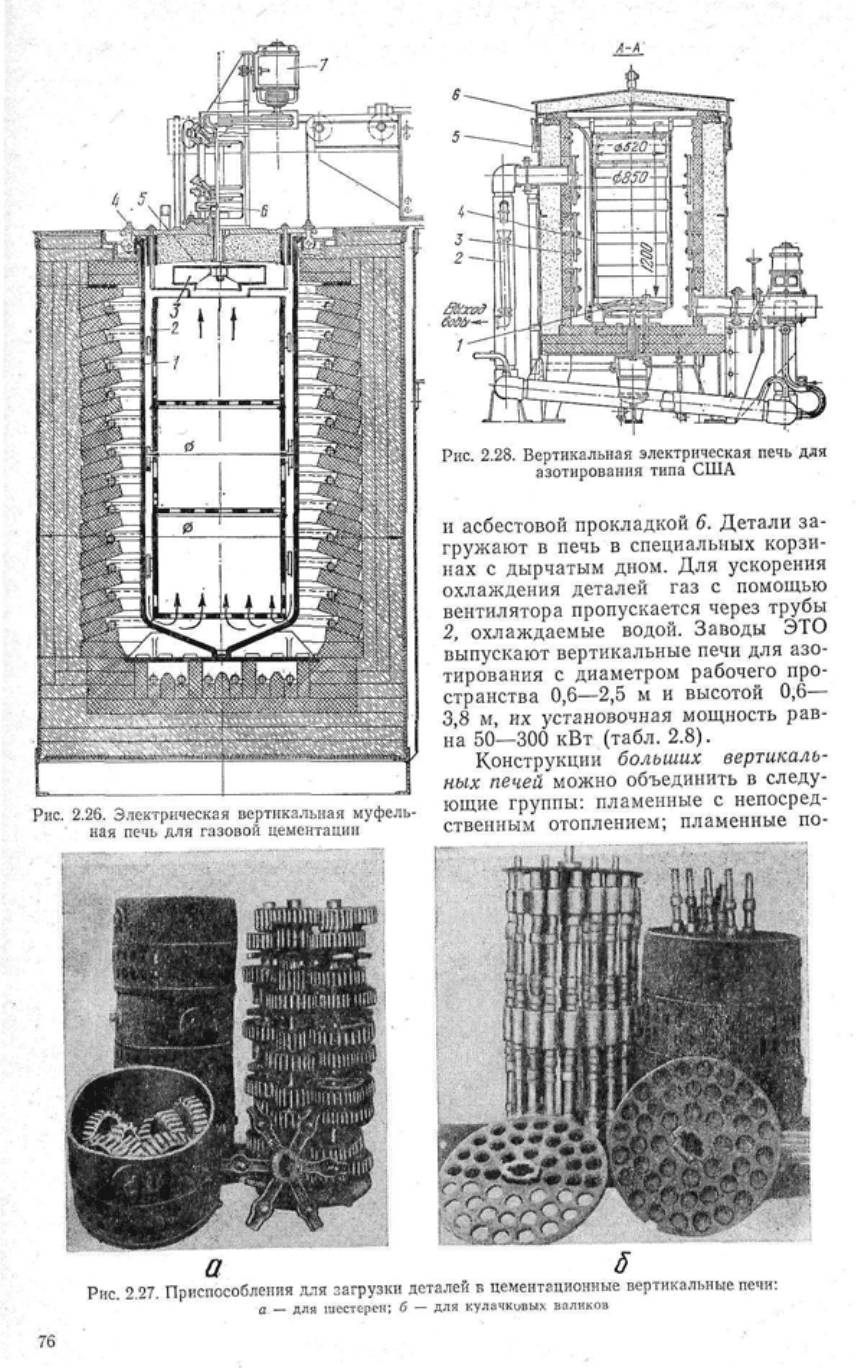

В последнее время вместо массив-

ных корзин применяют специальные

приспособления

(рис. 2.27), повышаю-

щие

к. п. д. печи и сокращающие удель-

ный

расход электроэнергии до 200—

250 кВт/т.

В малых вертикальных печах мож-

но

использовать муфелирование пла-

мени,

создаваемое нагревательными

трубчатыми элементами.

В вертикальных печах, применяе-

мых для азотирования небольших де-

талей (рис. 2.28), циркуляция атмос-

феры

осуществляется вентилятором /,

расположенным у пода печи. Ленточ-

ные

нагреватели 3 отделены от рабоче-

го пространства цилиндрическим экра-

ном

4. Герметичность крышки создают

масляным

затвором 5 глубиной 0,2 м

75

Рис.

2.28. Вертикальная электрическая печь для

азотирования типа США

Рис.

2.26. Электрическая вертикальная муфель-

ная

печь для газовой цементации

Рис.

2-27. Приспособления для загрузки деталей в цементационные вертикальные печи:

а

— для

шестерен;

б — для

кулачкивых валиков

,_

и

асбестовой прокладкой 6. Детали за-

гружают

в печь в специальных корзи-

нах с дырчатым дном. Для ускорения

охлаждения деталей газ с помощью

вентилятора пропускается через

трубы

2, охлаждаемые водой. Заводы ЭТО

выпускают вертикальные печи для азо-

тирования

с диаметром рабочего про-

странства

0,6—2,5

м и высотой 0,6—

3,8 м, их установочная мощность рав-

на

50—300

кВт.(табл. 2.8).

Конструкции

больших

вертикаль-

ных

печей

можно объединить в

следу-

ющие группы: пламенные с непосред-

ственным отоплением; пламенные по-

лумуфельные; пламенные рециркуля-

ционные;

электрические.

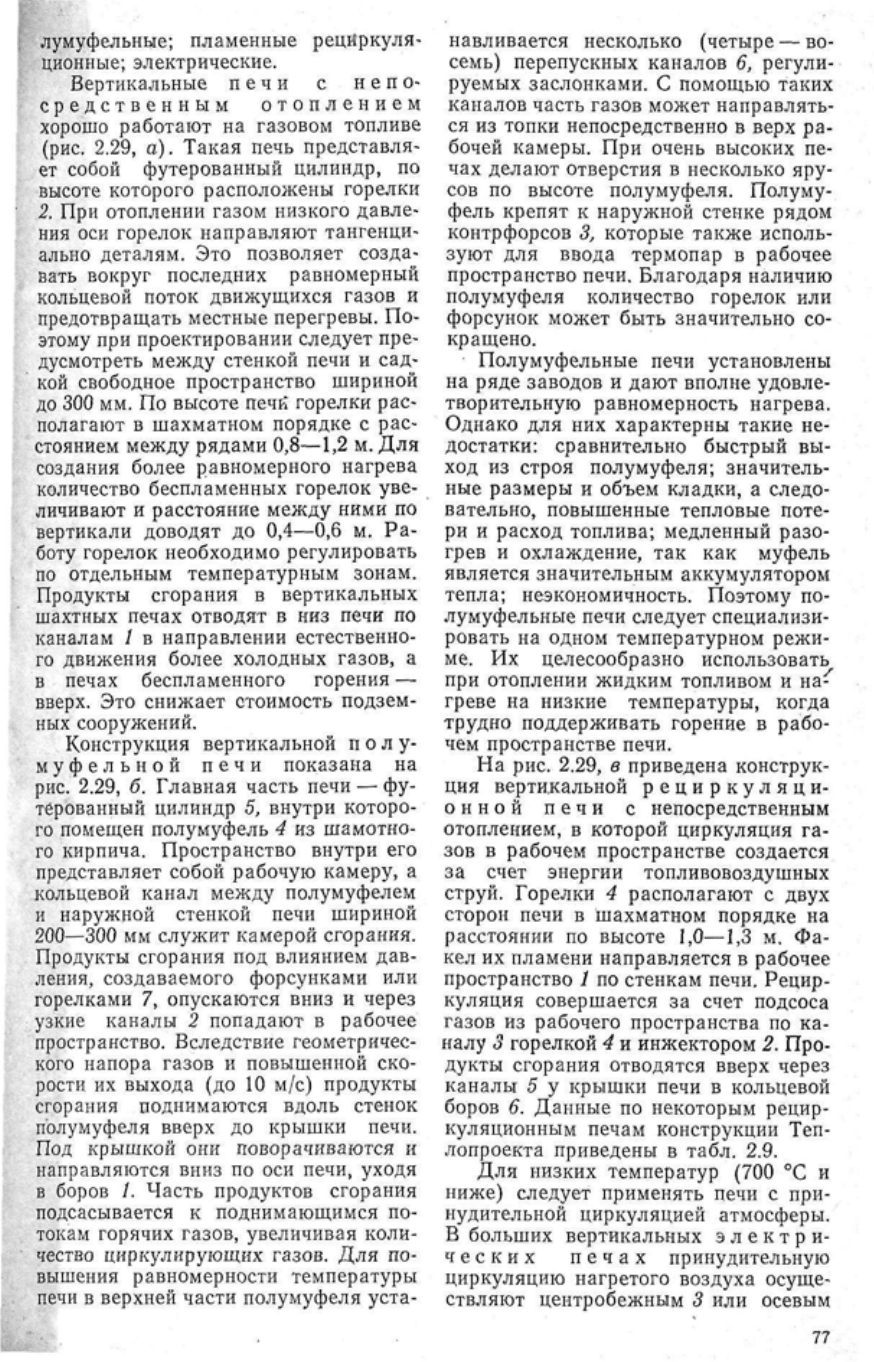

Вертикальные печи с непо-

средственным отоплением

хорошо работают на газовом топливе

(рис.

2.29, а). Такая печь представля-

ет собой футерованный цилиндр, по

высоте которого расположены горелки

2. При отоплении газом низкого давле-

ния

оси горелок направляют тангенци-

ально деталям. Это позволяет созда-

вать вокруг последних равномерный

кольцевой поток движущихся газов и

предотвращать местные перегревы. По-

этому при проектировании

следует

пре-

дусмотреть

между

стенкой печи и сад-

кой

свободное пространство шириной

до 300 мм. По высоте печь горелки рас-

полагают в шахматном порядке с рас-

стоянием

между

рядами

0,8—1,2

м. Для

создания

более равномерного нагрева

количество беспламенных горелок уве-

личивают и расстояние

между

ними по

вертикали доводят до

0,4—0,6

м. Ра-

боту

горелок необходимо регулировать

по

отдельным температурным зонам.

Продукты сгорания в вертикальных

шахтных печах отводят в низ печи по

каналам

/ в направлении естественно-

го движения более холодных газов, а

в

печах беспламенного горения —

вверх. Это снижает стоимость подзем-

ных сооружений.

Конструкция

вертикальной полу-

муфельной печи показана на

рис.

2.29, б. Главная часть печи — фу-

терованный цилиндр 5, внутри которо-

го помещен полумуфель 4 из шамотно-

го кирпича. Пространство внутри его

представляет собой рабочую камеру, а

кольцевой канал

между

полумуфелем

и

наружной стенкой печи шириной

200—300

мм служит камерой сгорания.

Продукты сгорания под влиянием дав-

ления,

создаваемого форсунками или

горелками 7, опускаются вниз и через

узкие каналы 2 попадают в рабочее

пространство. Вследствие геометричес-

кого напора газов и повышенной ско-

рости их выхода (до 10 м/с) продукты

сгорания

поднимаются вдоль стенок

полумуфеля вверх до крышки печи.

Под

крышкой они поворачиваются и

направляются вниз по оси печи,

уходя

в

боров /. Часть продуктов сгорания

подсасывается к поднимающимся по-

токам горячих газов, увеличивая коли-

чество циркулирующих газов. Для по-

вышения

равномерности температуры

печи в верхней части полумуфеля

уста-

навливается несколько (четыре — во-

семь) перепускных каналов 6, регули-

руемых

заслонками. С помощью таких

каналов

часть газов может направлять-

ся

из топки непосредственно в верх ра-

бочей камеры. При очень высоких пе-

чах

делают

отверстия в несколько яру-

сов по высоте полумуфеля. Полуму-

фель крепят к наружной стенке рядом

контрфорсов

3, которые также исполь-

зуют

для ввода термопар в рабочее

пространство печи. Благодаря наличию

полумуфеля количество горелок или

форсунок

может быть значительно со-

кращено.

Полумуфельные печи установлены

на

ряде заводов и

дают

вполне удовле-

творительную равномерность нагрева.

Однако для них характерны такие не-

достатки: сравнительно быстрый вы-

ход из строя полумуфеля; значитель-

ные

размеры и объем кладки, а следо-

вательно, повышенные тепловые поте-

ри

и

расход

топлива; медленный разо-

грев и охлаждение, так как муфель

является значительным аккумулятором

тепла; неэкономичность. Поэтому по-

лумуфельные печи

следует

специализи-

ровать на одном температурном режи-

ме.

Их целесообразно использовать

при

отоплении жидким топливом и на^

греве на низкие температуры, когда

трудно поддерживать горение в рабо-

чем пространстве печи.

На

рис. 2.29, в приведена конструк-

ция

вертикальной рециркуляци-

онной

печи с непосредственным

отоплением, в которой циркуляция га-

зов в рабочем пространстве создается

за счет энергии топливовоздушных

струй. Горелки 4 располагают с

двух

сторон печи в шахматном порядке на

расстоянии

по высоте

1,0—1,3

м. Фа-

кел их пламени направляется в рабочее

пространство 1 по стенкам печи. Рецир-

куляция

совершается за счет подсоса

газов из рабочего пространства по ка-

налу 3 горелкой 4 и инжектором 2. Про-

дукты сгорания отводятся вверх через

каналы

5 у крышки печи в кольцевой

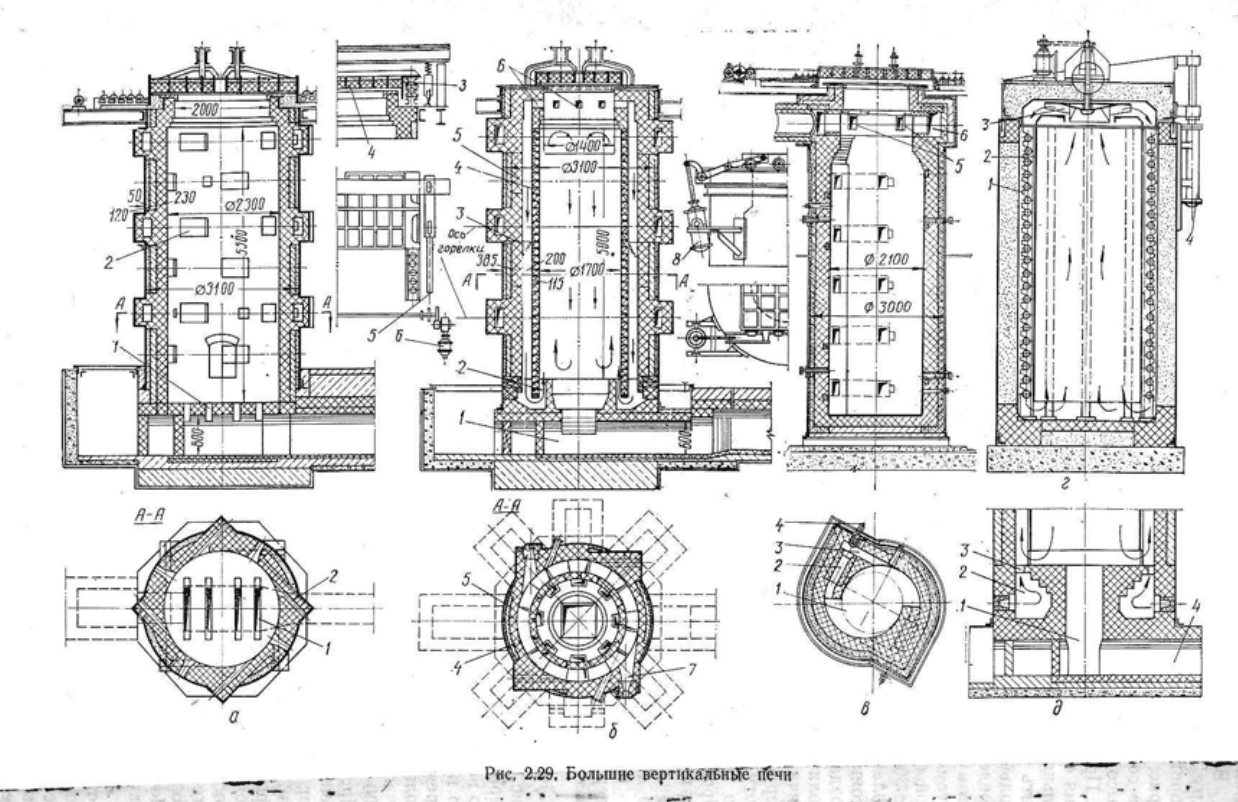

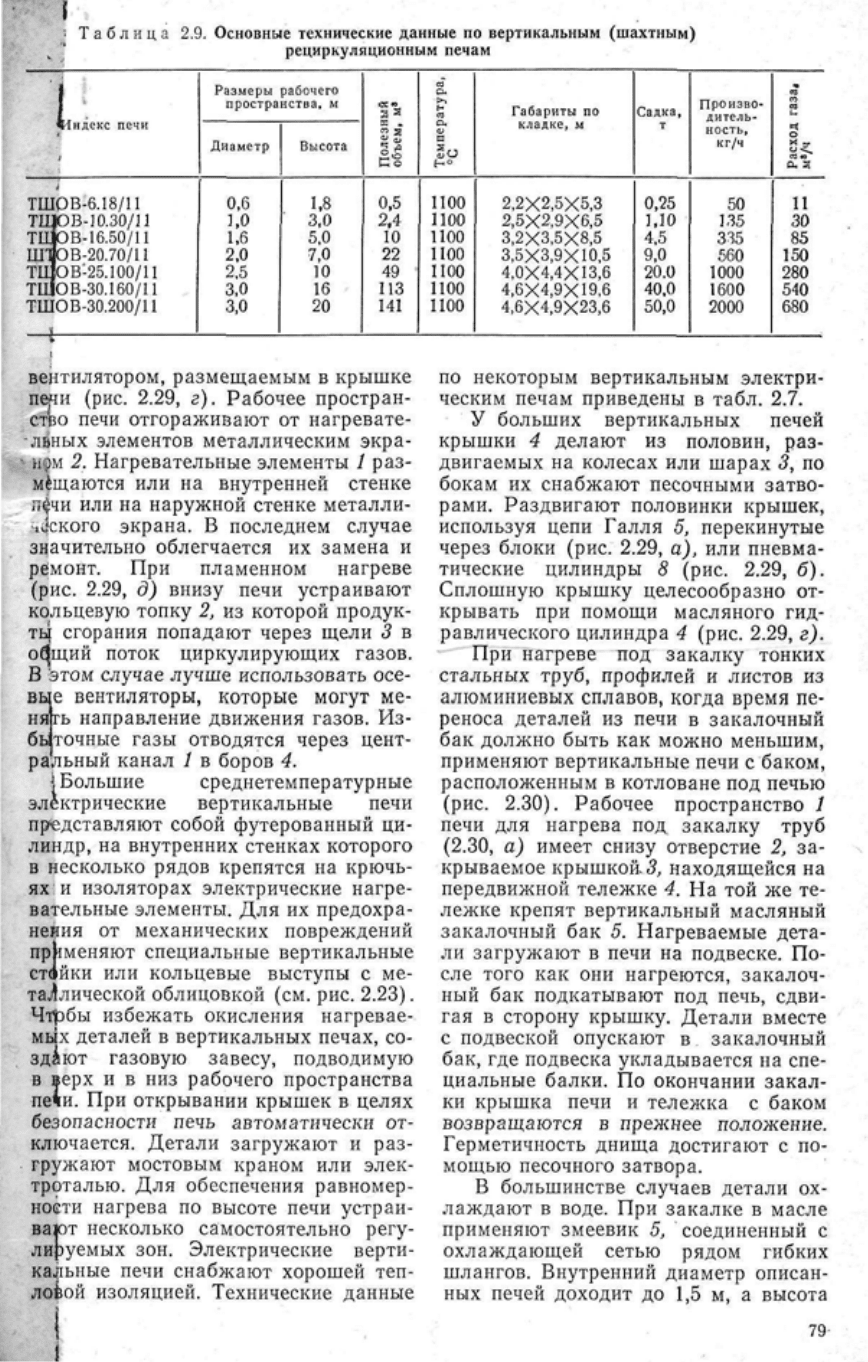

боров 6. Данные по некоторым рецир-

куляционным

печам конструкции Теп-

лопроекта приведены в табл. 2.9.

Для низких температур (700 °С и

ниже)

следует

применять печи с при-

нудительной циркуляцией атмосферы.

В больших вертикальных электри-

ческих печах принудительную

циркуляцию нагретого

воздуха

осуще-

ствляют центробежным 3 или осевым

r Peer2,-29, Большде вертикальнее п§чи

•

•"•

Таблица

2.9.

Основные технические данные

по

вертикальным (шахтным)

рециркуляционным

печам

*1ндекс печи

j

ТШ0В-6.18/П

га

тц

ЦП

га

Til

ОВ-10.30/11

ОВ-16.50/11

ОВ-20.70/11

OB-25.100/1I

ОВ-30.160/11

ТШОВ-ЗО.200/11

*

Размеры

)абочего

пространства,

м

Диаметр

0,6

1,0

1,6

2,0

2.5

3,0

3,0

Высота

1,8

3,0

5,0

7,0

10

16

20

S

s

cS

0,5

2,4

10

22

49

113

141

со

С

>-•

И

с

Щ

Темп

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

Габариты

по

кладке,

м

2,2X2,5X5,3

2,5X2,9X6,5

3,2X3,5X8,5

3,5X3,9X10,5

4,0X4,4X13,6

4,6X4,9X19,6

4,6X4,9X23,6

Садка,

т

0,25

1,10

4,5

9,0

20.0

40,0

50,0

Произво-

дитель-

ность,

иг/ч

50

135

335

560

1000

1600

2000

«

л

[.

Ч

о

*

X

«<.

о.

г

11

30

85

150

280

540

680

вентилятором, размещаемым

в

крышке

пени

(рис.

2.29, г).

Рабочее простран-

ство печи отгораживают

от

нагревате-

льных элементов металлическим экра-

нрм

2.

Нагревательные элементы

/

раз-

мещаются

или на

внутренней стенке

пйчи

или

на

наружной стенке металли-

ческого экрана.

В

последнем

случае

значительно облегчается

их

замена

и

ремонт.

При

пламенном нагреве

(рис.

2.29, д)

внизу печи устраивают

кольцевую топку

2, из

которой продук-

ты сгорания попадают через щели

3 в

офций

поток циркулирующих газов.

В этом

случае

лучше использовать осе-

вые вентиляторы, которые

могут

ме-

нять

направление движения газов.

Из-

быточные газы отводятся через цент-

ральный канал

1 в

боров

4.

| Большие среднетемпературные

электрические вертикальные печи

представляют собой футерованный

ци-

линдр,

на

внутренних стенках которого

в

несколько рядов крепятся

на

крючь-

ях

и

изоляторах электрические нагре-

вательные элементы.

Для их

предохра-

нения

от

механических повреждений

применяют специальные вертикальные

стайки

или

кольцевые выступы

с ме-

таллической облицовкой (см. рис.

2.23).

Чтрбы избежать окисления нагревае-

мых деталей

в

вертикальных печах,

со-

здают

газовую

завесу, подводимую

в

верх

и в низ

рабочего пространства

печи.

При открывании крышек

в

целях

безопасности печь автоматически

от-

ключается. Детали

загружают

и раз-

гружают

мостовым краном

или

элек-

троталью.

Для

обеспечения равномер-

ности

нагрева

по

высоте печи устраи-

вают несколько самостоятельно

регу-

лируемых

зон.

Электрические верти-

кальные печи снабжают хорошей

теп-

ловой изоляцией. Технические данные

по

некоторым вертикальным электри-

ческим печам приведены

в

табл.

2.7.

У больших вертикальных печей

крышки

4

делают

из

половин,

раз-

двигаемых

на

колесах

или

шарах

3, по

бокам

их

снабжают песочными затво-

рами.

Раздвигают половинки крышек,

используя цепи Галля

5,

перекинутые

через блоки (рис.

2.29, а), или

пневма-

тические цилиндры

8 (рис. 2.29, б).

Сплошную крышку целесообразно

от-

крывать

при

помощи масляного

гид-

равлического цилиндра

4

(рис. 2.29,

г).

При

нагреве

под

закалку тонких

стальных

труб,

профилей

и

листов

из

алюминиевых сплавов, когда время

пе-

реноса деталей

из

печи

в

закалочный

бак

должно быть

как

можно меньшим,

применяют вертикальные печи

с

баком,

расположенным

в

котловане под печью

(рис.

2.30).

Рабочее пространство

1

печи

для

нагрева

под

закалку

труб

(2.30,

а)

имеет снизу отверстие

2, за-

крываемое крышкой. 3, находящейся

на

передвижной тележке

4. На той же те-

лежке крепят вертикальный масляный

закалочный

бак 5.

Нагреваемые

дета-

ли

загружают

в

печи

на

подвеске.

По-

сле того

как они

нагреются, закалоч-

ный

бак

подкатывают

под

печь, сдви-

гая

в

сторону крышку. Детали вместе

с подвеской опускают

в

закалочный

бак,

где

подвеска укладывается

на

спе-

циальные балки.

По

окончании закал-

ки

крышка печи

и

тележка

с

баком

возвращаются

в

прежнее положение.

Герметичность днища достигают

с по-

мощью песочного затвора.

В большинстве случаев детали

ох-

лаждают

в

воде. При закалке

в

масле

применяют змеевик

5,

соединенный

с

охлаждающей сетью рядом гибких

шлангов. Внутренний диаметр описан-

ных печей

доходит

до 1,5 м, а

высота

79

Рис.

2.30. Вертикальные печи с загрузкой детален снизу для нагрева под закалку

тонких

изделий

до 8 м. Печь для закалки тонких сталь-

ных

труб

с температурой нагрева

950 °С при диаметре рабочего про-

странства 1,2 м и высоте 6,8 м имеет

мощность 200 кВт и производитель-

ность 0,5 т/ч. Печь для нагрева под за-

калку нержавеющих

труб

до темпера-

туры

1150 °С, диаметр которой равен

1,5 м, а высота 6,7 м, имеет мощность

450 кВт и среднюю производительность

0,6 т/ч. К- п. д. печи составляет около

40 %,

расход

электроэнергии. 600 кВтХ

Х

ч

/т, масса печи 30 т.

При

нагреве под закалку профилей

и

листов из алюминиевых сплавов для

повышения

равномерности нагрева и

сокращения

времени операции целесо-

образно создать принудительное дви-

жение нагретого

воздуха

вентилятором

1, размещаемым

вверху

печи (рис. 2.30,

б).

Приспособление или корзину с де-

талями зацепляют крюком и с помо-

щью подвески 2 и

двух

блоков подни-

мают в печь электрической лебедкой.

Дно печи выполнено в виде футерован-

ной

тележки 3, сдвигающейся в сторо-

ну. При нагреве до 500 °С и внутрен-

них размерах

1,5X1,5X3,5

м печь име-

ет мощность 120 кВт, производитель-

|io_CTb__0

1

5jт/ч

и кл^д^_45_%| Печь для

нагрещР^Тгод закалку алюминиевых

листов при полезных размерах 1,0Х

Х1.6Х3.0

м имеет мощность 125 кВт

и

среднюю производительность 0,35 т/ч.

Равномерность распределения темпе-

(ратур составляет ±5 °С.

(/''Более простую конструкцию имеет

печь с неподвижным закалочным ба-

ком(76)(рис.

2.31).

Вертикальная печь

5 устанавливается над баком 16 на

ттлощадке(7) укрепленной на колоннах.

Бак

имеет "диаметр, значительно боль-

ший,

чем печь, и несколько выдвинут

из-под печи. Внутри бака шарнирно

укреплены два консольных крана 10 и

13, укосины которых

могут

выходить

за габариты печи.]Садку

труб

или алю-

миниевых профилей, подлежащих на-

греву,

погружают в бак^л.

ч

подвешива-

ют на консольный кранЛ^Л

Перед закалкой находящейся в пе-

чи садки дно печи открывают, опуская

шток

гидравлического цилиндра 9, ко-

торый выводит крышку 11 из песочных

затворов. 1Жи сдвигают в сторону те-

лежку 8 с днищем двумя гидравличес- ;

кими

цилиндрами 7. Тележка движет-

1

ся

на колесах 17 по балкам 14. С ПО: