Соломонов В.А., Буняева О.П. Общее представление о деятельности в экстремальных условиях

Подождите немного. Документ загружается.

Материалы XII региональной научно-технической конференции «Вузовская наука – Северо-Кавказскому региону».

Том второй. Общественные науки. Ставрополь: СевКавГТУ, 2008. 194 с.

© Северо-Кавказский государственный технический университет, www.ncstu.ru

ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Соломонов В. А., Буняева О. П.

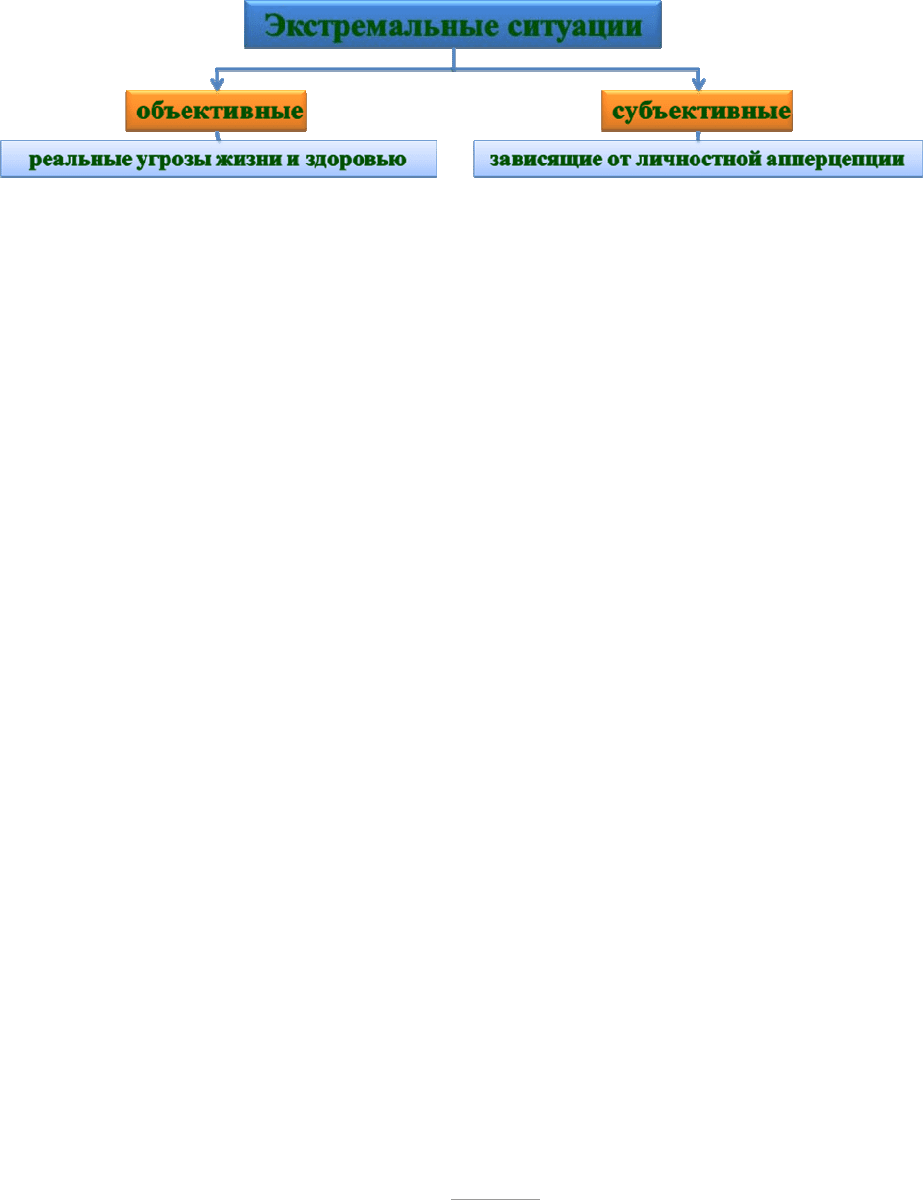

Опасность для жизни и здоровья делает ситуацию объективно экстремальной. Экстремальную ситуацию

надо отличать от обычной ситуации с элементами напряженности (например, перегрузки в работе, дефицит

времени, недостаток информации, повышенная ответственность и т.д.) и от сложной ситуации (например,

меж-

личностные конфликты, недостаток денежных средств, несправедливость руководства).

Экстремальные ситуации всегда характеризуются сильными психологическими, а часто и психотравми-

рующими воздействиями событий, происшествий или обстоятельств на специалистов, но не все психотравми-

рующие события обязательно связаны с экстремальными ситуациями. Так, гибель животного под колесами ав-

томобиля может быть психотравмирующим событием для одного человека

и незначительным эпизодом для

другого. Но она не является экстремальной ситуацией для окружающих.

Рисунок 1 – Экстремальные ситуации

Помимо ситуаций объективно экстремальных следует выделять субъективно экстремальные ситуации,

зависящие от личностной апперцепции конкретного специалиста. В отличие от объективно экстремальных си-

туаций количество субъективно экстремальных ситуаций для конкретных людей может быть как значительно

меньшим (для психологически подготовленных), так и большим. Имеют место случаи, хотя и достаточно редко,

когда человеком все

ситуации, кроме ситуации сна, воспринимаются как экстремальные (потенциально опас-

ные для жизни и здоровья).

А.М. Столяренко считает, что отношение к любому экстремальному событию только как к негативному в

жизни человека ошибочно с позиций фило- и онтогенеза человека. Развитие человеческих качеств в истории

человечества происходило в каждом индивиде в процессе преодоления

противоречий между требованиями

жизни и возможностями и вело к совершенствованию возможностей. А экстремальность – показатель особого

состояния системы «человек в ситуации», изменяющейся в определенном диапазоне в зависимости от степени

подготовленности и выбора поведения индивида [1].

Социально-значимые психологические ценности и мотивы специалиста играют главную роль во всей их

психической деятельности и поведении

в экстремальных условиях. Отсюда можно сделать вывод, что экстре-

мальность – объективно-субъективное явление (наличие реальных угроз жизни и здоровью, с одной стороны, и

их различное восприятие людьми – с другой) и люди (объектом воздействия экстремальных условий может

быть индивидуальный и групповой субъект жизнедеятельности) [2] воспринимают экстремальные условия по

разному как:

- гиперэкстремальные;

- экстремальные

;

- параэкстремальные;

- оптимальные условия и объектно-субъектные явления.

Объективно экстремальные условия – это реальные угрозы, опасности и трудности. Однако человек,

функциональная группа имеют выбор не только между избежанием или принятием их как нежелательного зла,

но могут добиться успеха, если отнесутся к экстремальным условиям как к необходимому элементу своей про-

фессиональной жизнедеятельности.

Тогда вектор деятельности будет направлен не на преодоление «экстре-

мальности», не на борьбу с ней, а на ее познание (оценку), осмысление, творческое преобразование и использо-

вание. В связи с этим можно заключить, что экстремальные условия жизнедеятельности специалистов объек-

тивно не противостоят им, а определяют условия и являются необходимым компонентом жизнедеятельности

[3].

Материалы XII региональной научно-технической конференции «Вузовская наука – Северо-Кавказскому региону».

Том второй. Общественные науки. Ставрополь: СевКавГТУ, 2008. 194 с.

© Северо-Кавказский государственный технический университет, www.ncstu.ru

Рисунок 2 – Объективно-субъективное восприятие экстремальной ситуации

Наиболее существенные характеристики подобных ситуаций - внезапность их возникновения и бескон-

трольность протекания со стороны человека. Именно эти особенности предопределяют необходимость рас-

сматривать экстремальные ситуации лишь в качестве измененных условий жизни человека, но ни в коей мере

не дают основания для их отождествления с деятельностью. Экстремальные ситуации и деятельность в экстре-

мальных

условиях - это не одно и то же.

Причин, обусловливающих возможность успешной деятельности в экстремальных условиях, так же мно-

го, как и факторов, мешающих ее осуществлению. К причинам, обусловливающим возможность успешной дея-

тельности человека в экстремальных условиях, прежде всего следует отнести особенности его личности.

Не меньшее значение для успешной деятельности в

особых или экстремальных условиях имеет степень

психологической готовности человека к работе в подобных условиях. Процесс подготовки человека к выполне-

нию определенной деятельности в необычных условиях предполагает знание того, как и к чему готовить. Сама

по себе эта задача подготовки к деятельности в особых или экстремальных условиях выполнима, но требует

организации и

проведения целого комплекса научно-обоснованных медицинских, психологических и социаль-

но-психологических мероприятий.

Деятельность в экстремальных условиях не проходит бесследно даже для профессионалов. В значитель-

ной степени это обусловлено характером смены деятельности, что требует адаптационной перестройки функ-

ционирования структуру организма и механизмов регуляции мотивированного поведения. Для сохранения их

работоспособности и профессионального

здоровья целесообразно осуществлять мероприятия медико-

психологического сопровождения, а после завершении деятельности - медико-психологической реабилитации.

Если подобные мероприятия не проводить, то существенно повышается риск возникновения различных психо-

генных расстройств и психосоматических нарушений. В настоящее время не у кого не возникает сомнения в

том, что большинство психогенных расстройств обусловлено сменой деятельности, а точнее

, особенностями

адаптации к новым условиям.

Литература:

1. Столяренко А.М. Экстремальная психопедагогика. М., 2002.

2. Смирнов В.Н. Психология управления персоналом в экстремальных условиях: Учебное пособие для студентов высших учебных заведе-

ний. М.: Академия, 2007. 256 с.

3. Смирнов В.Н. Профессионально-психологическая подготовка сотрудников специальных подразделений ОВД к действиям в экстремаль-

ных условиях. М., 2004.