Сорокин А.А. Моделирование городских пассажирских перевозок

Подождите немного. Документ загружается.

4. Возможность работы с модулированными гармониками, что выгодно

отличает его от методов, в основе которых лежит метод Фурье.

К

недостаткам метода относится:

1. Интерактивность метода

«Гусеница»-88А,

что не позволяет проводить

сравнение автоматически, на основе большого числа

промоделированных или реальных данных.

2. Незначительный проигрыш по сравнению с рядом известных

параметрических методов (такими, как, например, линейная регрессия

или

разложение Фурье).

Так

как метод

«Гусеница»-88А

состоит из нескольких шагов, на каждом

шаге соответственно можно применять по выбору различные дополнительные

методы.

Так

для идентификации компонент, соответствуюших трендовым

составляющим

могут

использоваться:

метод

Кендалла,

метод

нулей

и

метод

низких

частот

[92].

Для идентификации компонент, соответствующих экспоненциально

модулированным гармоническим составляющим ряда используются:

метод

Фурье

и

усовершенствованный

метод

Фурье

[94].

Для оценки частоты экспоненциально модулированного гармонического

ряда используются:

метод

осреднения

полярного

угла,

метод

характеристических

корней

и

периодограммный

метод

[92].

Метод

Кендалла

[94]. Метод идеален при выделении монотонной

составляющей тренда. Так как метод Кендалла зависит не от масштаба, а

только от формы ряда, к которому применяется, из-за случайности

отклонений

его результат

будет

непредсказуем. При выделении медленно-

осциллирующего тренда результат метод Кендалла также непредсказуем, так

как

сингулярные вектора, соответствующие такому тренду,

могут

не

содержать монотонную составляющую. Несмотря на неопределенность

результатов, метод Кендалла лучше остальных методов, если необходимо

выделить только монотонную составляющую тренда или при выделении

тренда известно, что он состоит только из монотонной составляющей, так как

его результат мало зависит от искажений сингулярных векторов.

Метод

нулей

[94]. В отличии от метода Кендалла метод нулей позволяет

выделять не обязательно монотонные составляющие тренда. Но у него есть

недостаток, его результат зависит от искажения сингулярных векторов, осо-

68

бенно

от степени их зашумленности, так как искажение вектора может увели-

чить количество его "нулей". В целом можно сказать, что метод нулей не

очень хорош, зато он универсален, так как не зависит от формы выделяемой

составляющей, а опирается только на медленную изменяемость тренда.

Метод

низких

частот

[92,94]. Так же, как и метод нулей, метод низких

частот можно при рассмотрении аппроксимации ряда гармониками свести к

выбору наибольшей возможной частоты для гармоник, приближающих тренд,

поэтому свойства этих методов очень похожи при работе с неискажёнными

сингулярными векторами. Но метод низких частот, в отличии от метода

нулей, позволяет с помощью выбора верхнего порогового уровня Со вклада в

вид векторов гармоник с высокими частотами идентифицировать компоненты,

сингулярные вектора которых зашумлены.

Метод

Фурье

[92]. Для данного метода нет различия

между

идентификацией

гармоники и экспоненциально модулированной гармоники,

так

как он основан только на аргументе "пика" периодограммы, а не на её

форме и "растекание" периодограммы здесь не вредит. Метод Фурье плох

тем, что не принимает во внимание форму периодограмм сингулярных

векторов, а сравнивает только аргументы их максимумов. Но максимумы

периодограмм для

двух

вовсе не соответствующих гармонике сингулярных

векторов

могут

случайно совпасть. Ноэтому хотелось бы учитывать форму

периодограммы, которая должна быть близка к форме периодограммы

гармонического ряда.

Усовершенствованный

метод

Фурье

[92]. Учитывает форму

периодограммы сингулярных векторов, которая должна быть близка к форме

периодограммы гармонического ряда.

Метод

осреднения

полярного

угла

[92]. Этот метод основан на идее,

используемой при визуальной идентификации экспоненциально

модулированных гармонических составляющих с помощью парных диаграмм

сингулярных векторов.

Метод

характеристических

корней

[92]. Метод учитывает связь

между

корнями

характеристического полинома и аддитивными составляющими

исходного ряда.

Периодограммный

метод

[92]. Метод опирается на вид периодограммы

экспоненциально

модулированной гармонической последовательности.

69

Целью эффективной реализации алгоритмов метода

«Гусеница»-88А

и, в

большой степени, реализации методологии их применения, в частности,

предоставления пользователю большого числа визуальной информации, на

основе которой он может провести качественное и глубокое исследование

временного ряда.

2.2 Имитационные модели оценки нараметров

Для проведения любого исследования в области пассажирского

транспорта, необходимо собрать и классифицировать исходные данные, а

также привести их к единой унифицированной форме представления,

позволяюп];ей проводить сравнение и сопоставление данных.

Имитационная

модель - это объектная модель данных, имеющая

определенную минимальную опорную

структуру,

которую пользователь

может дополнить и расширить с

учетом

специфики решаемых задач, а также

методов обработки.

Технология имитационного моделирования в области ГПТ позволяет:

• обеспечить комплексность и системность сбора, обработки и анализа

информации

различного рода за счет концентрации в рамках единого

информационного

поля взаимоувязанных объектов разнородной

структуры;

• создать многомерН5ао информационную модель суш;ествуюш;ей

системы пассажирского транспорта, в котором каждому явлению,

процессу или участнику в каждый промежуток или момент времени

его существования

будет

соответствовать уникальное состояние;

• осуществлять мониторинг процессов во времени, хронометрировать

поступающие данные и осуществлять автоматическую актуализацию

хранимой в банке информации без дополнительных затрат;

• учитывать и анализировать информацию о

структуре

и содержании

связей

и отношений в сфере пассажирских перевозок;

В числе задач имитационного моделирования в области пассажирского

транспорта можно выделить:

• выявление обстоятельств и причин возникновения явлений и

процессов,

а также их результатов;

70

• изучение причинно-следственных связей, приведших к достижению

системой определенного состояния;

• анализ последствий изучаемых событий их влияние на развитие

системы в целом или ее отдельных элементов в различные моменты

времени;

• выявление и изучение опосредованных связей

между

различными

элементами систем;

•

учет

состояний элементов системы, их атрибутов и взаимосвязей

между

собой в различные моменты времени, формирование на этой

основе прогнозов о тенденциях и направлениях развития объектов и их

отношений.

Системный

подход

широко применяется в практике изучения социально-

экономических явлений и процессов, происходящих в системе пассажирского

транспорта, а также при конструировании их различных моделей. Системный

подход

характеризуется следующими основными чертами:

• относит исследуемые явления и процессы (объекты, связи, свойства) к

целостности структуры;

• представляет исследуемое явление или процесс как сложную систему

взаимодействующих

между

собой разнообразных компонентов;

• конкретизирует образ исследуемого объекта или явления как системы,

организованной внутренне определенными связями

между

элементами, служащими как переменные исследования.

В [3] приводится описание модели, использованной для оценки и

реконструкции городской транспортной сети в Лондоне в 80-е годы.

Основные принципы использованной модели являются типичными для

применяющихся имитационных моделей пассажирского транспорта.

Модели такого вида состоят из

двух

последовательно работающих

процессов:

• модели генерирования поездок;

• модели распределения по видам транспорта.

В моделях генерации поездок в качестве элемента чаще всего

принимается семья. В ранних моделях в качестве уровня детализации

принимали зональную дифференциацию. Выбранные элементы (зона, семья,

отдельный субъект перемещения) классифицируются по определенным

признакам.

Каждой семье присваиваются признаки:

71

• число личных автомобилей (три уровня);

• размер

дохода

семьи (6 уровней);

• состав семьи (6 уровней).

В

других

моделях состав признаков может варьироваться: пол, возраст,

занятость и т.д.

При

известном распределении семей по классификационным признакам

(данные обследования или вводимая гипотеза) число зарождений поездок

в

районе определится как:

0,-Y.^i'Kj

(2.11)

где Aj - количество семейу-го типа в /-ом районе;

Kj

-

коэффициент подвижности для семьиу-го типа;

Количество семей по типам в районе определяется из их математического

ожидания по распределению вероятности классификационных признаков.

Местами погашения поездок являются все остальные районы города.

Количество погашений поездок

в

каждом районе оценивается

пропорционально мере привлекательности (по принятой гипотезе тяготения) и

балансируется в обшую

сумму

их зарождения. После оценки по всем районам

производится балансировка

входа

и

выхода

по каждому району.

После получения совокупности перемещений по районам зарождения

и

погашения производится распределение их по видам сообщения.

Уравнение спроса имеет вид:

T,':f=A:-O:-Bj-Dj-cxpi-^"-Clj)

(2.12)

где T/'f- число поездок

из

района

/ в

район

j на

к-ом виде транспорта

пассажирами вида п;

О" - число поездок, начинающихся в зоне

/

пассажирами вида п;

Dj - количество поглощений поездок в зонеу;

Clj

-

обобщенная стоимость сообщения из

/

ву на к-оы виде транспорта;

А"

и Bj -

балансирующие множители, обеспечивающие равенство сумм

отправлений и прибытий на всей системе;

J3" - параметр модели, связанный с дальностью поездки пассажира и-го

типа.

Па

уравнение

(2.12)

накладывается ограничение по предельной

сумме

издержек, допустимой для категории пассажиров определенного типа:

72

"

(2.13)

где С"-полнь1е затраты на проезд пассажиров «-Г0 типа.

Обобщенные стоимости определяются на основе построения кратчайших

межрайонных путей следования.

Данная

модель имеет следующие недостатки: игнорирует пешие

перемещения;

требует

большого объема подготовки данных.

По

уравнению спроса

(2.12)

вероятность выбора того или иного вида

транспорта предлагается определять как [3]:

)

(2.14)

где суммирование ведется по числу доступных альтернатив перемещения из /

Таким

образом, вероятность выбора оценивается пропорционально

функциям

обобщенной стоимости проезда. Пропорциональный способ оценки

вероятности выбора рассматривается в [3] как основополагающий.

Предполагается, что индивидуум строит функцию полезности:

^<v=Z«l-^i-'

(2.15)

где

Ui_t

- функция полезности для /-ой альтернативы для индивидуума

t\

Х'^ - значение

w-той

характеристики в г-ой альтернативе сообщения;

а'^

- весовой коэффициент (цена) /и-ой характеристики для индивидуума t.

Прямое

сравнение U невозможно, вероятностная оценка выбора i-ой

альтернативы:

exp(t/,,)

^ - v'

77ГТ

(2.16)

Лехр(С/,,)

Суммирование производится по числу доступных альтернатив.

Модели вида (2.16), а также их частные случаи (2.11),

(2.14)

при

соответствующем подборе весовых коэффициентов

могут

характеризовать

реально сложившуюся

структуру

перемещений городского населения по

видам сообщения, однако не

могут

быть использованы для оценки влияния на

эту

структуру

параметров транспортной системы и населения города.

Главным недостатком существующих подходов к определению

вероятности выбора населением способа передвижения является то, что в их

основе не лежит теоретическая модель, позволяющая вскрыть причинно-

следственные связи процесса принятия решения выбора. Эмпирико-

73

статистический

подход

полезен

во

многих случаях анализа действующих

городских пассажирских систем,

но он

встречает множество проблем

при

попытках принимать

на его

основе прогнозные оценки

и

стратегические

управленческие решения.

В последнее время получили развитие имитационные модели

формализованное

описание, положенное

в

основу которых, базируется

на

аппарате теории массового обслуживания

и

обобщенном математическом

описании

объекта управления.

Так

в

работах

[120, 121]

комплексная имитационная модель,

моделирующая движение транспортных единиц

(ТЕ) по

маршрутам сети

и

процесс перевозки пассажиров; состоит

из

набора функциональных блоков,

каждый

из

которых ориентирован

на

выполнение определенной процедуры,

что

в

свою очередь направленно

на

упрощение формирования вариантов

модели. Функциональные блоки реализуют собственно процесс

моделирования, имитируя движение

ТЕ, их

загрузку

на

остановочных

пунктах, посадку пассажиров

в ТЕ, и

обрабатывают результаты

моделирования. Выбор

ТЕ,

которая

будет

моделироваться, определяется

минимизацией

времени подхода

всех

ТЕ к их

очередным остановочным

пунктам.

Это

минимальное время принимается

за

очередное приращение

значения

текущего времени моделирования.

Информация

о

пассажиропотоках

используется

в

виде матрицы корреспонденции

по

маршрутам сети. Однако

остается

неясным,

каким образом получена сама матрица корреспонденции.

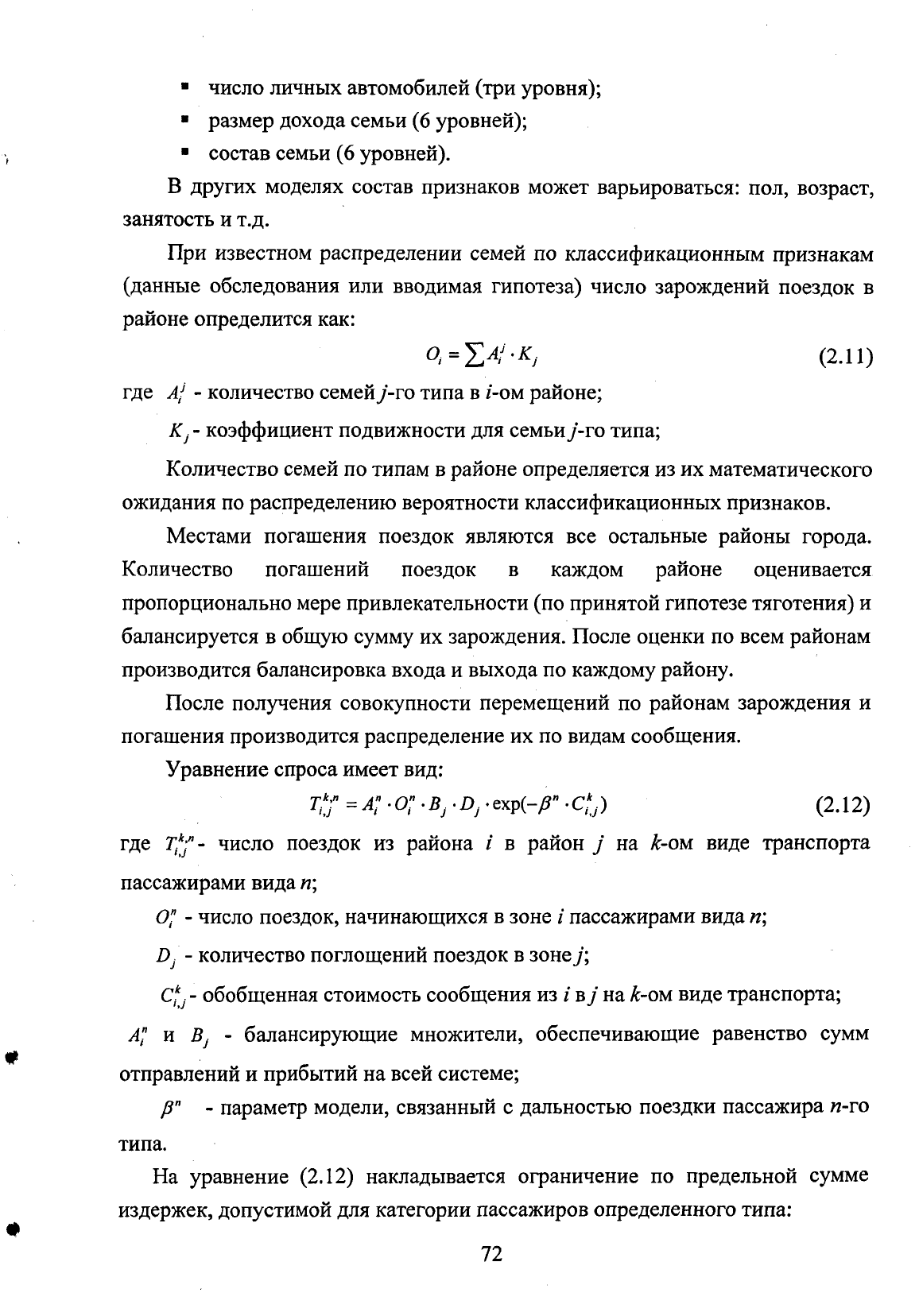

Таблица

2.8

- Имитационная модель подразделена на следующие модули:

Наименование

модуля

Исходное

положение

Время

Загрузка

Поток

Остановка

Перегон

Основные функнни, реализуемые модулем

Определяет начальное размещение

ТЕ на

маршрутах сети: время

подхода и номер следующего остановочного пункта для всех ТЕ сетн

Определяет номер ТЕ, подощедщий

к

остановочному пункту

Определяет количество свободных мест

в ТЕ в

момент

ее

прибьггия

на

остановочный нункт

Определяет количество требований

на

обслуживание,

сформированное

на остановочном пункте,

к

которому подощла ТЕ

Определяет количество вышедших

и

вошедших пассажиров

для ТЕ,

подошедших

к

остановочному пункту

Определяет время подхода

и

номер следующего остановочного

пункта для ТЕ, покидающих заданный остановочный пункт

74

функциональная

компонента имитационной модели [120, 121] реализует

собственно процесс моделирования и состоит из набора модулей, каждый из

которых выполняет строго определенную функцию.

На

наш взгляд, является не совсем корректным такое разделение модулей.

Модули 3 и 5 целесообразно объединить в один, поскольку они

взаимообусловлены, а также 1,2 и 6, которые являются достаточно простыми

по

своему функциональному назначению.

Информационную

компоненту имитационной модели составляют:

•

структура

сети Y

=

{S, D, R} где S — множество остановочных пунктов,

D - множество возможных перемещений транспортных единиц, R —

множество

всех

маршрутов транспортной сети;

• матрицы корреспонденции |[Яг,[| включаюш;ие количественные

характеристики пассажиропотоков в рамках каждого маршрута

транспортной сети, где Я^у - интенсивность поступления

пассажиропотоков с остановочного пункта с номером / на

остановочный пункт с номером^ в рамках маршрута а;

• транспортный ресурс 5* = {В1, В2,..., Вп}, где N - общее количество

транспортных единиц транспортной сети.

Класс

СМО рассматривается как многоканальная с отказами, групповым

простейшим входящим потоком и групповым обслуживанием.

Наибольший

интерес, на наш взгляд, представляет

следующее

описание:

Каждый маршрут содержит ©«. общих (принадлежащих к другим

маршрутам) и {Na - ©а) изолированных систем накопления. Требования,

поступающие на /-ю изолированную систему накопления, образуют

одномерный входящий поток с интенсивностью:

Na

Д,=

2д,, i

=

l,N^

(2.17)

где Xij - интенсивность поступления в /-ю систему накопления

требований, которые затем покидают систему обслуживания за момент

достиженияу-й системы (/ <

/)•

Если

/ G 0aj то часть требований, накапливающихся в такой системе,

будут

обслуживаться системами обслуживания, принадлежащими к / G ©ц

. маршрутам. При этом требования, отнесенные к изолированным системам

накопления

маршрута а, обслуживаются системами только этого маршрута и

не

могут

поступить на обслуживание в системах

других

маршрутов. Таким

75

образом,

на /-ю

общую систему накопления поступает многомерный

входящий поток с интенсивностью:

/

f Na

i+ва

\

^/=S

H^iJa+lL^ijal i

=

hN^

(2.18)

a

=

\

\ J

=

i+ea

y=/

+

l

J

где

Ajj —

интенсивность поступления

в /-ю

систему накопления

требований маршрута а, которые затем покидают систему обслуживания

за

момент достиженияу-й системы (/ < /).

Интенсивность

поступления

в

i-ю систему накопления обслуживающих

систем маршрута

а,

равна:

а =

(2.19)

Среднее количество пассажиров

в

г-й системе накопления, желающих

получить обслуживание системами маршрута

а,

определяется следующим

образом:

(2.20)

а

= \,L

Среднее время ожидания пассажирами

г-й

системы накопления

рассчитывается по формуле:

'

,

/

=

UV7

(2.21)

где

t^r

интервал времени

между

поступлениями

на i-ю

систему

накопления

двух,

следующих

друг

за

другом,

обслуживающих систем.

Данная

формула

не

отражает реального значения времени ожидания

пассажирами, поскольку не учитывает возможность нехватки свободных мест

в

обслуживающей системе.

Рассмотренное формализованное описание положено

в

основу

моделирующих алгоритмов модулей имитационной модели

[120, 121]

движения транспортных объектов по маршрутам и обслуживания пассажиров

городским пассажирским транспортом.

Данная

имитационная модель нуждается

в

доработках, поскольку

остается достаточное количество спорных моментов.

Основой для функционирования маршрута является наличие требований

от пассажиров на обслуживание, т.е. объективная необходимость в сообщении

одного городского района

с

другим. Количество требований может быть

76

обусловлено различными факторами. В современных условиях

функционирования

пассажирских транспортных систем и развития обш;ества,

когда пассажир имеет альтернативы выбора способа передвижения (рост

автомобилизации, количества аналогичных маршрутов, видом транспорта) и

постоянно

возрастаюш;ей мобильностью населения, значение затраченного

времени на передвижения тем или иным способом становится все более

значимым фактором в этом выборе.

Время ожидания пассажиров начала обслуживания может

служить

основным

элементом в процессе принятия решений по выбору вида и

количества транспорта, а также определению необходимых интервалов

движения.

Поскольку превышение значения времени ожидания критического

значения

приведет к потере части требований на обслуживание,

будет

свидетельствовать о низком уровне доступности транспортных

услуг

в том

или

ином районе города, а также способствовать уровню автомобилизации и

ухудшению

экологической обстановки, в связи с отказом некоторой доли

городского населения от поездок на общественном транспорте.

Итак,

одним из основных показателей, входящих в модели определения

параметров маршрутной сети, является среднее время ожидания начала

поездки.

Исследование численных значений данных показателей является

основополагающим при принятии управленческих решений по модернизации

системы городского пассажирского транспорта.

В основу формализованного описания положим остановочный пункт.

Математическую модель остановочного пункта (остановки) пассажирского

транспорта можно представить в виде системы массового обслуживания

(СМО),

поскольку аппарат СМО используются для моделирования операций,

реализующих многократное выполнение однотипных задач, именно поэтому

они

могут

быть применены для анализа функционирования остановки

пассажирского транспорта.

Каждая СМО включает в свою

структуру

определенное число

обслуживающих единиц, которые называют каналами обслуживания

(маршруты по видам транспорта). Системы массового обслуживания

могут

быть одноканальными или многоканальными. В нашем

случае

роль канала

обслуживания играет вид транспорта, маршрут которого проходит через

остановку, поэтому его математическое представление остановки

будет

в

виде «-канальной (и>1) системы массового обслуживания.

77