Спивак Д.Л. (отв. ред.) Фундаментальные проблемы культурологии : В 4 т. Том III: Культурная динамика

Подождите немного. Документ загружается.

М. В. Бирюкова480

видение выставочной практики, в основе которой лежит не «структурирование хаоса» со-

временного искусства, не обладающего внятной формой, а попытка вернуть само искусство

в русло самодостаточного «модернисткого» формотворчества.

В 2005 году под руководством куратора М. Глассмайера в Касселе состоялась ретроспек-

тивная выставка «50 лет Документы: 1955–2005». В разделе «Архив в движении» были пред-

ставлены архивные материалы, отражающие этапы работы над выставками, варианты кон-

цепций, планы кураторов. Раздел «Дискретные энергии» был посвящен работам известных

и менее известных художников, в разные годы участвовавших в экспозициях Документы —

от группы «Искусство и язык» до участников Флюксуса.

В рамках этой выставки экспозиция Документы 5 еще раз была осознана как переломная

не только в истории выставочной практики, но и в своем значении для развития искусства

последних десятилетий ХХ века в целом. Составители каталога, в числе которых были изве-

стные исследователи — историки Документы Х. Кимпель и Р. Нахтигэллер, констатировали

появление особого «мифа Документы 5», существующего в контексте мифа Документы.

Следует упомянуть, что значительным этапом в развитии мифа Документы5 стала устро-

енная тремя годами ранее, параллельно с Документой 11 О. Энвейзора, выставка «Скандал и

миф — обзор архива Документы 5 (1972)» 2002 г. в венском Кунстхалле. Эта выставка, кон-

тентом которой стали ранее недоступные для широкой публики материалы из кассельско-

го архива, была посвящена феномену Документы 5, ее критике и рецепции, протестам, вы-

званным событием Документы 5, и ее роли для истории искусства. Выставка сопровождалась

дискуссиями и интервью, в числе которых было выступление Базона Брока, автора одного из

разделов и ведущего «Школы для посетителей» на 4-й и 5-й Документах, художника Арнуль-

фа Райнера и самого Х. Зеемана. Концепция выставки в Вене остроумно обыгрывала мета-

морфозу самого понятия выставки, произошедшую во время Документы5 и отраженную в ее

критике: авторитарный куратор-искусствовед взял на себя некоторые функции художника,

а Документа 5 стала, таким образом, «выставкой — произведением искусства», «выставкой

выставки». Венская выставка стала органичным развитием этого мифа, еще раз выставив

«выставку-произведение» и констатировав ее уникальность в ряду западных художествен-

ных экспозиций ХХ века. Помимо этой выставки, сконцентрировавшей воспоминания о До-

кументе 5 вокруг ее не всегда однозначной рецепции, и раздела Документы 5 на выставке «50

лет Документы…» 2005 г., в 2001 году во Фридерициануме прошла выставка «Вновь рассмот-

рена Документа 5. Архивный запрос по Документе 1972 г.». Таким образом, только на рубеже

веков состоялось три экспозиции, посвященных Документе Х. Зеемана, что свидетельствует

о том, что событие Документы 5 не только не потеряло своего значения, но и продолжало ока-

зывать влияние на последующую выставочную практику.

В ряду позднейших выставок Документы выставка Х. Зеемана всегда привлекала исследо-

вателей своей провокативностью, стремлением поставить неожиданные для искусства во-

просы, когда, казалось бы, и предпосылок для этих вопросов еще не было. Зачем, например,

делать экспозицию китча или обращаться к формам политической пропаганды в период

посттоталитарной свободы? И тем не менее, когда эти идеи были воплощены в экспозиции,

становилась понятной их реальность в контексте художественной ситуации. «Демократичес-

кая» Документа 4 1968 г. явилась осознанием исчерпанности модернистской парадигмы, но

Из истории кассельской Документы: идея выставочной институции и концепции кураторов

481

не смогла предложить нового видения художественной реальности, всего лишь констатиро-

вав состояние замешательства в связи с окончанием «больших нарративов» и ясных форм

авангарда. Документа 5, напротив, предъявила четкое и обоснованное видение современно-

го искусства, не испытывающего ни малейшего смущения от нелепости или неуместности

своих проявлений.

По словам куратора Клауса Хоннефа, ответственного за раздел «Идея/Идея света» на До-

кументе 5, она «ознаменовала одновременно апофеоз и конец художественного авангарда.

Позднее ничего существенно нового в искусстве не случилось». В сравнении с предыдущи-

ми выставками Документа 1972 года действительно обозначила резкий рубеж между внят-

ными визуальными ценностями авангарда и модернизма и противоречивой практикой пос-

тмодернистского искусства, порой связанной с отказом от полноценных, «сильных» форм

ради достижения зыбкого, но подлинного содержания. Как показывает история позднейших

Документ, их кураторы, в меру своих индивидуальных воззрений и пристрастий, использо-

вали опыт Зеемана, добавляя нечто новое к видению современного искусства, которое более

не требовало отчетливой внешней формы. Тем не менее, какими бы смелыми и радикаль-

ными не были пути отхода от классического понимания формы, кураторы-искусствоведы

(особенно безапелляционно и с некоторой антипатией об этом заявил О. Энвейзор) всегда

прослеживали за противоречивыми проявлениями искусства современности общие черты

принадлежности к мощной западной художественной традиции. И это тоже было свойствен-

но позиции Зеемана, сознававшего невозможность существования именно такого искусства,

которое было продемонстрировано в качестве современного на Документе 5, без противо-

поставления его, или, пользуясь принципом метафоры Энвейзора об оборотной стороне ме-

дали — без опоры на классику и модернизм.

M. V. Biryukova

From the hiory of documenta in Kassel: the idea of initution and conceptions of curators

e initution of documenta founded in 1955 by Arnold Bode became one of the mo notorious

demonrations of contemporary Weern art with the carefully thought over artiic and aehet-

ical conceptions of art critics and curators, who not only suggeed the content and idea of exposi-

tion, but considerably determined the symbolical and allegorical meaning of art works. Consider-

ing the signicance of art critical polemic about its exhibitions documenta belongs without doubt to

the mo important artiic events of the pa and present centuries.

e article determines the conceptions of the documenta exhibitions from 1955 to 2007. In the

considered period the ideas of modernism in art with its intention of creation of new individual lan-

guages changed to another tendencies — refuse to claim for universality and originality of artiic

means, formal diinness, the diasappearance of auality of the author gure. Notwithanding

of this is important to prove the lack of accidentality in the content of important exhibition projes.

e author emphasizes one of the main problems of the contemporary art hiory with its new move-

ments: pop-art, arte povera, concept art, etc. — the problem of art form. is problem is examined

in the context of the documenta exhibitions.

А. Ю. Прудникова, Т. А. Галеева

Уральский государственный университет

альтернативные хуДожественные праКтиКи на среДнем урале

в эпоху перестройКи: Движение К центру, Которого нет

Многообразие форм и технологий искусства XX века инициируют интерес традиционно-

го научного знания к явлениям, недавно казавшимся второстепенными и несущественными

для доминирующих систем художественной репрезентации. Развивающиеся за пределами

Москвы и Петербурга региональные художественные практики укореняют классическое ис-

кусствознание в пространственном локусе, выстраивая своеобразный «региональный» фо-

кус зрения на артефакты. В результате картина исторического развития искусства перестает

быть линейной и неотвратимо поступательной, а тени «высокого», классического искусства

не заслоняют, казалось бы, малозначимые «провинциальные штучки и курьезы». Складыва-

ется более дифференцированный взгляд на современный художественный процесс, разру-

шающий стереотипное для советской эпохи представление о том, что «настоящее» искусст-

во может существовать только в центре, только в рамках официально дозволенных структур

(Союза художников СССР, объединявшего всех профессиональных художников страны),

только в формате официально разрешенного единого стиля и, соответственно, удел несто-

личных художественных рефлексий — исключительно краеведческое описание малозначи-

мых локальных фактов.

Ход развития изобразительного искусства Свердловска-Екатеринбурга конца 1980-х — на-

чала 1990-х подтверждает обозначенные тенденции. Культурный и художественный центр

огромного индустриального региона, традиционного позиционировавшегося в советское

время как «опорный край державы», Екатеринбург изначально развивался как горнозаводс-

кой край, чья «особость» определялась, прежде всего, своеобразием географического поло-

жения, статусом внутригосударственного фронтира, обозначенного горным хребтом, а так-

же промышленной его ориентацией. За советские годы он и вовсе превратился в закрытый

военно-промышленный город, «промзону», атмосфера которой обрела выраженный депрес-

сивный экзистенциальный характер.

Неудивительно, что изобразительному искусству советского города, визуализировавшему

его сложившийся имидж, официально предписывалось быть «суровым», «мужественным»,

«производственным», «монументальным», «героическим» и т. п. Традиции «сурового сти-

ля» в живописи, сложившегося в начале 1960-х годов, сохраняли здесь свои позиции дольше,

чем где бы то ни было: индустриальные заводские сцены, аскетические приполярные пейза-

жи, парадные групповые портреты рабочих бригад и пр. являлись программно обязатель-

ными и преобладающими на больших «зональных» выставках «Урал социалистический» (в

1964–1985 прошло шесть выставок). Разумеется, в монолитном и, в общем-то, цельном твор-

честве Союза художников были свои «левые отклонения» от административно задававших-

ся отделами культуры «трендов»: озадачивало странное пристрастие свердловских худож-

ников к мифологическим образам (по понятным причинам евразийской «пограничности»

положения города, особенно популярен был сюжет «Похищение Европы») и евангельским

Альтернативные художественные практики на Среднем Урале в эпоху перестройки

483

аллюзиям (чаще всего, это было «Распятие»), тератологическим гротескам «звериного сти-

ля». Каким-то незаконным исключением из сложившегося порядка воспринималось и твор-

чество нижнетагильских членов Свердловской организации, тяготевших к традициям абс-

трактного экспрессионизма.

Очаги неповиновения официозу в свердловском художественном пространстве сложились

еще в 1960-е годы. На волне хрущевской оттепели родилась т. н. «Уктусская школа» (1964–

1974, встречи единомышленников зачастую проходили в районе горы Уктус — отсюда на-

звание), лидерами которой были Анна Таршис (Ры Никонова, род. 1942), Сергей Сигей (род.

1947), Валерий Дьяченко (род. 1939), Феликс Волосенков (род. 1944), Евгений Арбенев (род.

1942), и др.1 Они создали самостоятельную версию концептуализма, для которой, по при-

знанию Анны Ры Никоновой-Таршис, характерны были «интеграция различных областей

творчества друг с другом и с параллельными областями знания, выход в акционную поэзию,

перформанс»2. Члены группы выпускали самиздатовские и рукописные журналы «Номер»

(1965–1974), «Документ» (1969), «Транспонанс» (1979–1986), занимались теорией художест-

венной формы, проблемой «перевода» (в их терминологии — транспонирования) вербаль-

ных поэтических форм в визуальные. Одним из ярких опытов визуального «кодирования»

литературного текста и перевода элементов поэтического языка в форму графичеcкого зна-

ка являются, например, минималистские геометрические «Иллюстрации-структуры» (1967–

1986) Евгения Арбенева к стихам Фета, Есенина, Хлебникова.

В 1970-е годы в Свердловске появились и другие «неформальные» сообщества художников,

обжившие традиционные подвалы, странным образом расположенные на центральных ули-

цах с «революционными» названиями — Красноармейской, Розы Люксембург, Карла Либк-

нехта, Толмачева, Декабристов и др3. В промышленном городе, в котором до 1990 года не бы-

ло не только зарубежных консульств, но даже просто иностранцев-туристов, так же как и

частных коллекционеров (именно этот контингент, как известно, чаще всего поддерживал

московский и ленинградский андеграунд), ситуация для неформальных художников была

очень непростой. Поскольку деятельность их имела с точки зрения официальных структур

нелигитимный характер, она не рефлексировалась художественной критикой тех лет, и уж

тем более не архивировалась и не музеефицировалась в свое время. Как следствие — спустя

немногим более тридцати лет мы не располагаем ни достаточным корпусом произведений,

1 См. подробнее об Уктусской школе: Ры Никонова-Таршис, Анна. Уктусская школа // Авангардные на-

правления в советском изобразительном искусстве: история и современность. Екатеринбург, 1993.

С. 56–72; Жумати Т. П. Уктусская школа (1965–1974): К истории уральского андеграунда // Известия

Уральского государственного университета. 1999. № 13. Гуманитарные науки. Вып. 2. С. 125–127;

R.

and V. Gerlovin. Russian Samizdat Art. N. Y., 1986; Blue Lagoon Anthology of Modern Russian Poetry. N.

Y., 1986. Vol. 5b. P. 507–568;

G. Janecek. Rea Nikonova // Diionary of Russian women writers. Greenwod

Press Weport, Conneicut. 1996.

2 Ры Никонова-Таршис, Анна. Уктусская школа // Авангардные направления в советском изобразитель-

ном искусстве: история и современность. Екатеринбург, 1993. С. 70.

3 См. подробнее о топографии свердловского андеграунда 1960–1970-х гг.: Игорь Болотов. От состави-

теля // Авангардные направления в советском изобразительном искусстве: история и современность.

Екатеринбург, 1993. С. 4–5.

А. Ю. Прудникова, Т. А. Галеева

484

ни консолидированными архивными документами, которые могли бы полноценно публич-

но представить эту линию региональной художественной культуры. Между тем, опыт су-

ществования стихийно сложившихся в пику официальному Союзу художников сообществ

важен для понимания реалий динамики и статики художественного процесса позднего со-

ветского периода. Необычные и по-своему оригинальные произведения искусства их членов,

«подвальные» или «квартирные» выставки, «дружеское» коллекционирование, а также пер-

вичное документирование артефактов (например, личный дневник Е. Арбенева, который он

ведет ежедневно с начала 1960-х годов4), попытки самоописания субъектов процесса в фор-

мате самиздатовских журналов — безусловно придавали динамичность привычной худо-

жественной жизни города. Таким образом, вслед за Ю. Лотманом, можно и региональную

культуру рассматривать как сложно организованное целое, состоящее из «пластов разной

скорости развития»5.

Однако, «взрыв» в художественной жизни Свердловска произошел лишь в годы перестрой-

ки, когда в итоге социально-политических реформ город был открыт не только для въез-

да иностранцев, но и для новых арт-движений. С конца 1980-х годов здесь обозначился бес-

прецедентный подъем различных форм «неформальной» культуры: взлет «уральского рока»,

драматургии Николая Коляды, деятельность Старика Букашкина и созданного им общества

«Картинник», объединений «Сурикова 31», «Ленина 13», «Станция вольных почт» и др.

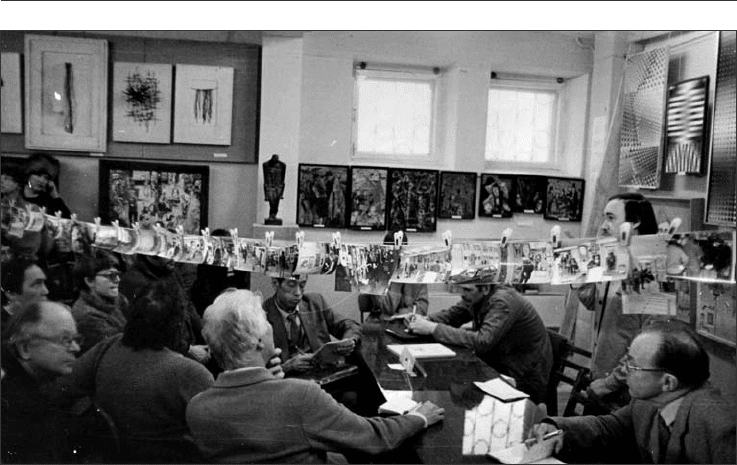

«Взрывную» ситуацию и легитимацию «неформалов» обозначила первая «безвыстав-

комная» выставка современного искусства «Сурикова 31», в которой приняли участие все

желающие художники вне зависимости от их, так сказать, «партийной» принадлежнос-

ти. «Разрешенная» городским отделом культуры, она была инициировали частными лица-

ми — художниками В. Гончаровым, В. Дьяченко, сумевшими привлечь около 200 человек.

Профессионалы и любители на равных правах вошли в экспозицию, организованную в зале

районного Дома культуры, по иронии судьбы расположенного на улице им. В. И. Сурикова

№ 31. Публике были представлены произведения 1970–1980-х гг. В. Гаврилова, Е. Малахина

(Б. У. Кашкина), А. Таршис, В. Дьяченко, Е. Арбенева, В. Гончарова, В. Жукова, Н. Федореева,

И. Шурова, В. Гаврилова, В. Тхоржевского и многих др.

Выставка имела поразительный успех: перед входом в ранее мало кому известный выста-

вочный зал выстраивались огромные очереди, вокруг нее развернулись дискуссии и газет-

ная полемика6. 1987 год стал переломным в истории свердловского альтернативного искусст-

ва: после почти двух десятилетий «зажима» со стороны официальных структур, пришло его

публичное признание и ощущение свободы. Известно, что этот год был знаковым и для не-

официального искусства Ленинграда, где Товарищество экспериментального изобразитель-

4 См. опубликованные фрагменты дневника: Е. Арбенев. Из интимного дневника // Урал. 2007. № 4.

5 Ю. М. Культура и взрыв. Статьи о динамике культуры. М.: Гнозис, 1992. С. 25–26.

6 См. мемуарные материалы о выставке: Когда искусствоведы были еще без гранатометов…: [Воспо-

минания о выставке на «Сурикова, 31» Вячеслава Савина, Сергея Видунова (СЭВА), Бориса Хохоно-

ва, Алексея Лебедева, Вианоры Вишни, Евгения Арбенева, Валерия Дьяченко…] // Урал. 1999. № 10.

С. 168–186; а также материалы специального выпуска журнала Урал (2007, № 4), посвященного 20-ле-

тию выставки.

Альтернативные художественные практики на Среднем Урале в эпоху перестройки

485

Дискуссия на выставке «Сурикова 31», (1987).

ного искусства (ТЭИИ) — объединение художников нонконформистов, в течение года уст-

роило беспрецедентное количество экспозиций, после чего подобные выставки уже следова-

ли одна за другой.

Творчество свердловских художников «неформалов» в большинстве своем не претендова-

ло на формальную новизну. Они генерировали новые темы и образы, представляя позднюю

советскую действительность такой, какой до сих пор ее никто не решался увидеть. Это вызы-

вало живой отклик у публики, как например, в случае с работами И. Шурова, остро и эмоци-

онально отражавшими социально-политические изменения жизни в стране (например, экс-

прессивная картина «Битва в партере», 1986 — своеобразный отклик на «антиалкогольный

указ» 1985 года). В своих произведениях они использовали формальные приемы модернист-

ских течений ХХ века (экспрессионизма, кубизма, футуризма, сюрреализма, геометрической

и экспрессивной абстракции и др.), интерпретируя их, впрочем, индивидуально и самостоя-

тельно (своей подчеркнутой декоративностью выделялись, например, оп-артовские работы

В. Гончарова). Помимо традиционных техник живописи, графики, скульптуры, в экспози-

ции выставки «Сурикова, 31» были представлены также новые для свердловского искусст-

ва виды и формы, лишь намеченные в предшествующие десятилетия — инсталляции, объ-

екты, коллажи.

Так, В. Жуков, создавая в эти годы свои пространственные композиции, прошел путь от

абстрактного рельефа к концептуальному объекту. Его серия «Парадоксы» (1986), включа-

ющая выполненных из обычных строительных кирпичей, была ориентирована на разруше-

ние стереотипов мышления. В композицию был введен вербальный ряд: подписи «белое» и

А. Ю. Прудникова, Т. А. Галеева

486

«черное» явно не совпадали с

цветом видимой формы, со-

здавая эффект абсурдности.

Вторая экспозиция «Су-

рикова, 31», состоявшаяся

в 1988 году, была допущена

уже в «святая святых» — в

залы городского музея изоб-

разительных искусств. На

ней, кстати, была проведена

акция цензуры: по полити-

ческим критериям представ-

ленный Н. Федореевым портрет опального в то время коммуниста Б. Н. Ельцина решением

администрации музея и консультационного совета был снят с экспозиции. Николай Федоре-

ев (1943–1996) — один из лидеров неофициального искусства, сознательно использовал фор-

мальные клише советского плакатного стиля и оформительского искусства, перерабатывая

их в соцартовским духе. Визуальные элементы его художественного языка отсылали зрите-

ля также к традициям советского конструктивизма, но при этом острота социального звуча-

ния и публицистичность оставались характерными чертами его произведений («Коммунист

Б. Н. Ельцин», 1988; «Перестройка», 1988; «Азбука гласности», 1989; «Свобода», 1990 и др. К

сожалению, практически все его объекты теперь известны только по фотографиям, посколь-

ку сами работы не сохранились.

В конце 1980-х — начале 1990-х гг., до открытия в 1999 году филиала Государственного

центра современного искусства, неформалы выступили едва ли не основной движущей си-

лой живого художественного процесса. Его представители стали учредителями и создателя-

ми независимых от Союза художника творческих объединений «Сурикова, 31», «Вернисаж»,

«Станция вольных почт» и др., использовавших нетрадиционные формы выставочной прак-

тики (например, постоянно действующие экспозиции «Сакко и Ванцетти, 23», изменявшие

свой состав на основе зрительского рейтинга)7.

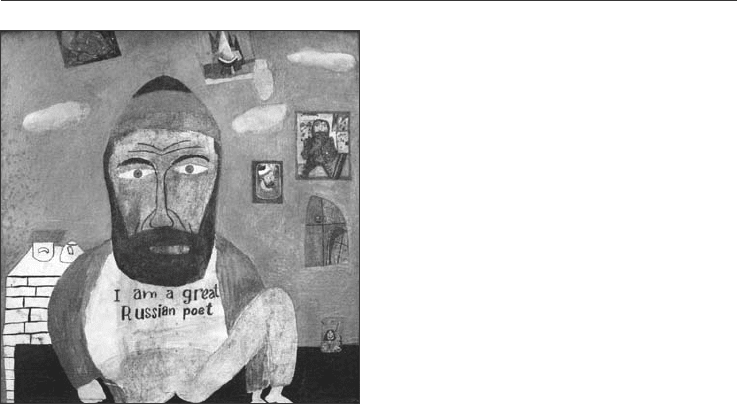

Одна из самых заметных фигур перестроечной культуры Свердловска, объединявшая

и традиционалистов и неформалов, и профессионалов и любителей, и взрослых и детей —

старик Букашкин, или Б. У. Кашкин (т. е. «бывший в употреблении»), а ранее К. Кашкин,

К. А. Кашкин, или Степан Ариевич Кашкин (сокращенно — Ст-ари-Кашкин), в действитель-

ности — Евгений Михайлович Малахин. Поэт, художник, фотограф, издатель, коллекционер

7 См.: Зайцев Г. К истории неформальных художественных объединений 1970–1980-х годов в Свердлов-

ске // Авангардные направления в советском изобразительном искусстве: история и современность.

Екатеринбург, 1993. С. 73–77.

Работы Н. Федореева на второй

выставке «Сурикова 31», (1988).

Альтернативные художественные практики на Среднем Урале в эпоху перестройки

487

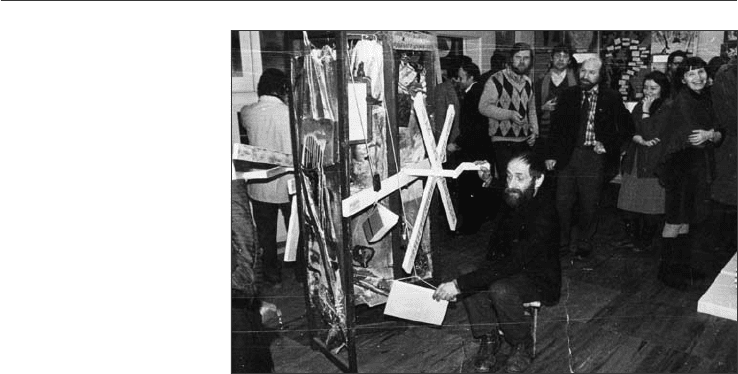

Б. У. Кашкин (Е. Малахин)

со своим объектом на выставке

«Сурикова 31», (1987).

а также «народный двор-

ник России» и, по его собс-

твенному определению,

«панк-скоморох», Старик

Букашкин превратился со

временем в «культурного

героя», почти в мифоло-

гический персонаж Сверд-

ловска-Екатеринбурга.

Спектр затей лукаво-

го Старика был широк:

от создания эксперимен-

тальных фотографий до вырезания из древесной коры крошечных арт-книжек, от роспи-

си «морально-шинковательных» досочек (не менее двух тысяч штук) до «украшения» гара-

жей и помоек (в 1998 было «украшено» 33 помойки), от придумывания «антиалкогольных

плакатов» (1986) до исполнения хеппенингов и акций. Вокруг него сложилось целое обще-

ство, получившее название «Картинник», в состав которого в разное время входили любите-

ли рисовать, петь, играть на самодельных инструментах, скрывавшиеся под смешными име-

нами — Антип Одов, А. Рыбкин, Б. А. Ранов, Хвиля, А. Леша, Оля-ля, Д. В. Оркин, М. Бони,

Ленка, П. Ушкина, Ксю-ша, Лё-ша, Ло-Ир-Ви, П. Малков, Вера М., Я.-Е.-М., Соня П., Лю-Д-Ми-

ла, Сургутанова, Ал-ла, Шо-ТА, Е. Лена, Я-Нина, Де Нис и другие).

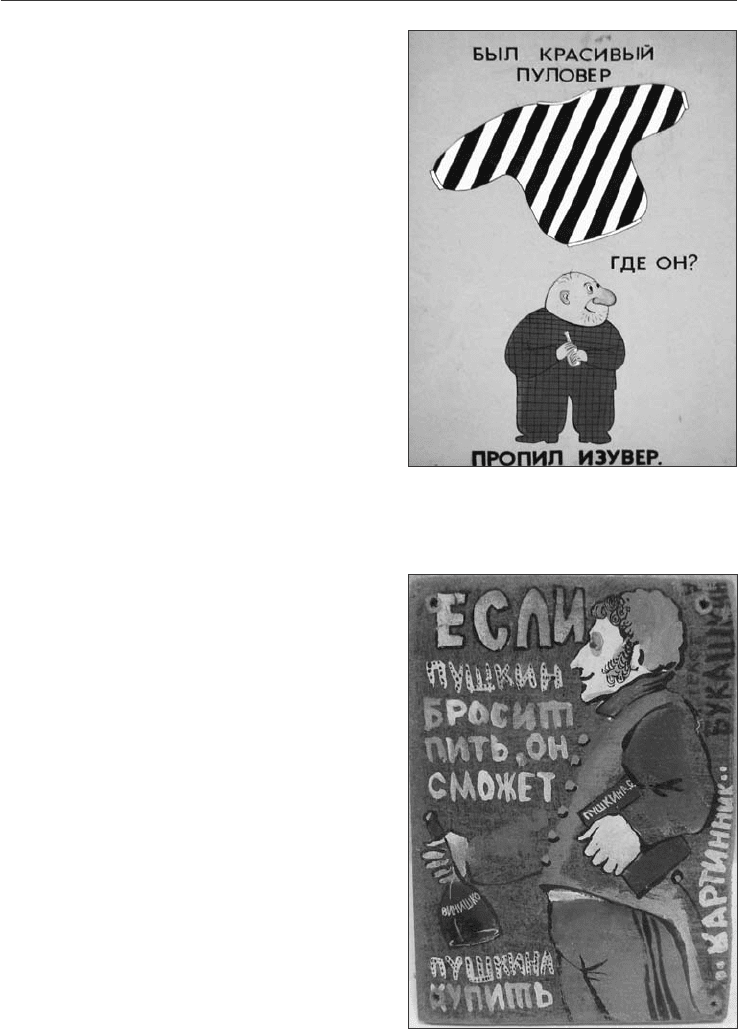

«Картинники» устраивали воскресные костюмированные балаганные представления в

центре города — в сквере у ЦУМа, где в ход шли погремушки с сушеным горохом, бара-

баны, дудочки и прочие самодельные музыкальные инструменты, аккомпанировавшие

«кричанию» коротких текстов, сочиненных Букашкиным. В конце совершался акт даре-

ния «досочки» тому из зрителей, кто откликался на призыв ведущего панк-скомороха. Раз-

рисовывали «досочки» в духе наивной живописи, все кто попадал в поле зрения Старика

Букашкина — и шестиклассники, и пенсионеры, и профессионалы и дилетанты. Нередко

начинал рисовать один, продолжал другой, а заканчивал третий. Акции «Картинника» яв-

лялись к у л ь т у р н о й формой синтетического типа. Они находились, как писал М. Бах-

тин, «на границах искусства и самой жизни», в особой промежуточной сфере, ибо для «со-

здателей и потребителей» их — то была сама жизнь. Более того, «неказистость» «досочных»

и «гаражно-помоечных» росписей, как, впрочем, и арт-книжек, их программный «диле-

тантизм», отмеченный безыскусностью, искренностью, самоиронией, оказался мощным

инструментом деконструкции «выхолощенного профессионализма» уходившего «советс-

кого искусства».

Деятельность альтернативных объединений и художников в Свердловске-Екатерин-

бурге расчистила дорогу к новым формам творчества, подготовила возможности для

А. Ю. Прудникова, Т. А. Галеева

488

выстраивания новых стратегий в искус-

стве, живого искусства «здесь и сейчас».

Официальные и неофициальные линии ху-

дожественной культуры влились в единое

пространство, казалось, пошли навстре-

чу друг другу, к единому центру. В нача-

ле 1990-х в Екатеринбурге (историческое

название было ему возвращено в 1990 го-

ду) появились первые институты арт-рын-

ка — негосударственные и частные галереи,

аукционы искусства, на которых работы

неформалов продавались наравне с офи-

циально признанными мастерами. Ряд «су-

риковцев» был принят со временем в Союз

художников (хотя, иной раз, и с восьмой попытки), художник Олег Еловой всерьез по-

пытался создать «Музей простого искусства», в коллекции которого были бы объедине-

ны «наивисты», аутсайдеры и работавшие в примитивистской стилистике профессио-

нальные художники и пр. Но они так и не встретились: для профессиональных структур

изобразительного искусства, подобных Союзу художников России, неформалы остались

аутсайдерами, выходящими за границы художественности и искусства. Однако, из крас-

ного балахона Старика Букашкина, из его провокативно-балаганных синтетических

действ вышло не только следующее поколение екатеринбургских неформалов, создав-

ших недавно арт-движение «Букашкин», продолжающее некоторые виды его деятельно-

сти, но и в какой-то степени, уральский акционизм середины 1990-х гг. Это было время,

когда процветали радикальность и искренность художественного жеста, прямота, персо-

нальность, когда опыт художественной трансформации тела оборачивался личностны-

ми и социальными изменениями.

В 2000-е годы художественный бренд «Уральское» ищет новые смыслы и визуальные во-

площения. Настроение сменилось с обреченно-констатирующего «ну что же делать, раз мы

оказались здесь…» на увлеченно-азартное «если мы оказались здесь, то мы можем сделать…».

Репрезентация региона все чаще строится не только на экономических, но и на символичес-

ких характеристиках. Подобно моде на винтаж в одежде, из сундуков культурного капитала

региона достаются сейчас базовые ценности, мифы, которые раскручиваются в стратегичес-

кие программы развития города и региона.

Провинциальная «никомуненужность», на которую сетовали художники 1970–1990-х,

осталась, только теперь оказалось приятнее мыслить место своего обитания по меньшей

мере центром континента, а также пограничьем между Европой и Азией, или родиной

советского «сказителя» Павла Бажова или даже сакральным местом убийства последне-

го императора.

Антип Одов. «Облака и окна. Портрет

легкокрылого Б. У. Кашкина», (1988).

Альтернативные художественные практики на Среднем Урале в эпоху перестройки

489

Б. У. Кашкин и общество «Картинник».

«Морально-шинковательная досочка», (1980-е).

Б. У. Кашкин и общество «Картинник».

«Антиалкагольный плакат» (1986).

Пока еще не настал момент, когда ситуация

начала создавать тренды. В мире современ-

ного искусства региональные города на кар-

те России по-прежнему высвечиваются име-

нами лишь отдельных ярких художников. Так,

Екатеринбург и Новосибирск воспринима-

ются родиной скандального тандема «Алек-

сандр Шабуров и Вячеслав Мизин» («Синие

носы»). О своей малой родине где-то рядом с

Екатеринбургом любит вспоминать московс-

кий художник Леонид Тишков. Старик Букаш-

кин только сейчас становится персоной grata,

собираются артефакты «Картинника», вклю-

чаются в крупные выставочные проекты, в

Уральском государственном университете со-

здается музей Старика Букашкина и художни-

ков-неформалов.

Известная писательница Ольга Славнико-

ва писала о Екатеринбурге: «Гений этого места

лукавит и ускользает». Странная реурбаниза-

ция города, которая происходит до сих пор, за-

ставляет говорить об «ускользающей идентич-

ности» этого места. «Опорный край державы»

стал гигантскими темпами менять свой куль-

турный ландшафт. Выявилась двойственная

связь между осознанием его «пограничной зо-

ной» и проецируемым ею «центром»: диффе-

ренциация, при которой центр оказывается

необходим, для того чтобы локус мог себя осоз-

нать в качестве альтернативы.

Y. Prudnikova, T. A. Galeeva

Alternative artiic praices on the middle Ural

in the period of pererojka:

the movement to the center which dosen’t exi

e artiic praices which are developing out-

side Moscow and St.-Petersburg plant the classical

type of sciences of art in ace, showing “the region-

al” point of view. As a result, the dynamic of the de-

veloping of art is no more raight and progressive.