Тер-Саркисов P.M. Разработка месторождений природных газов

Подождите немного. Документ загружается.

При

разработке на режиме истощения по мере снижения пластового

давления и выпадения конденсата возрастают фильтрационные сопротив-

ления

в призабойных зонах добывающих скважин, что негативно влияет и

на

газоотдачу пласта (см. раздел 3). В условиях низкопроницаемых коллек-

торов (с проницаемостями порядка 10"

15

м

2

) снижение газоотдачи может

составлять десятки процентов от запасов.

Таким

образом, для достижения достаточно высоких значений газо-

конденсатоотдачи в низкопроницаемых коллекторах при начальном со-

держании конденсата более 250 — 300 г/м

3

в пластовом газе необходимо

разработку объекта осуществлять с воздействием на пласт. Воздействие на

начальном этапе отбора запасов путем поддержания пластового давления

на

уровне, равном или близком к давлению начала конденсации пластовой

смеси,

позволяет обеспечить наиболее полное извлечение как газа, так и

конденсата; известны примеры из зарубежной практики, когда такой сай-

клинг-процесс

давал возможность отобрать более 90 % газа и более 80 %

конденсата от запасов. Однако, как правило, воздействие на пласт для дли-

тельного поддержания давления в несколько десятков мегапаскалей по тех-

нико-экономическим

показателям нецелесообразно.

Газоконденсатные месторождения России, в том числе с высоким со-

держанием конденсата, разрабатываются на режиме истощения. К настоя-

щему времени многие из крупных ГКМ вступили в завершающую стадию

отбора запасов углеводородов или близки к этому состоянию. В связи с

этим

существует

объективная потребность создания методов воздействия

на

газоконденсатный пласт, позволяющих существенно повысить

коэффи-

циенты

извлечения газа и особенно жидких углеводородов, причем таких

методов, которые практически несложно было бы реализовать при отно-

сительно невысоких пластовых давлениях, т.е. относительно легко техни-

чески осуществимых, требующих минимальных финансовых и материаль-

ных затрат.

Автор

с сотрудниками, основываясь на

результатах

выполненной об-

ширной

многолетней программы экспериментального и теоретического

исследования массообменных процессов в разрабатываемом газоконден-

сатном пласте, в том числе с воздействием на залежь, предложили ком-

плекс

методов повышения эффективности отбора запасов газа и конденса-

та из недр эксплуатируемого ГКМ. Методы предусматривают воздействие

на

пласт путем нагнетания газообразных и жидких растворителей и

дают

возможность увеличить степень извлечения пластовых углеводородов, во-

влекая в активную разработку ретроградный конденсат призабойных зон

скважин

и межскважинной области пласта. Физической основой методов

является принудительное смещение равновесия в двухфазной газоконден-

сатной системе в сторону либо жидкой, либо газовой фазы, в зависимости

от конкретных физико-химических свойств газоконденсатной смеси и

термобарических особенностей пласта. Целью смещения равновесия в сто-

рону жидкой фазы является придание подвижности (либо увеличение по-

движности) этой фазе при достаточно высокой насыщенности порового

пространства пласта выпавшим конденсатом и относительно высоком пла-

стовом давлении. Целью смещения равновесия в сторону газовой фазы яв-

ляется испарение части выпавшего конденсата в нагнетаемый газ, кото-

рый

по первоначальному составу должен быть

сугубо

неравновесным по

отношению к пластовой жидкой фазе. Таким образом, при смещении рав-

новесия

в системе в сторону как жидкой, так и газовой фазы происходит

501

вовлечение в процесс фильтрации по меньшей мере части ретроградного

конденсата. Физическое и математическое моделирование, а также про-

мысловые испытания свидетельствуют, что в

результате

воздействия на ча-

стично истощенный газоконденсатный пласт можно извлечь не менее 10 —

15 % ретроградной жидкой фазы из межскважинной зоны пласта и на 10 —

20 % повысить продуктивность добывающих скважин.

Термогидродинамические исследования и практика разработки ГКМ

свидетельствуют о тесной связи интенсивности межфазных массообмен-

ных процессов в газоконденсатном пласте с составом углеводородной сме-

си,

в частности с содержанием промежуточных компонентов (этан, про-

пан,

бутаны). Так, чем больше в составе смеси этих компонентов, тем ни-

же давление начала конденсации и тем меньше выпадает конденсата при

снижении

давления в системе.

Для получения соответствующей конкретной информации и создания

методов воздействия на газоконденсатный пласт, в которых бы использо-

вались природные особенности промежуточных углеводородов в целях бо-

лее эффективного извлечения выпавшего конденсата путем испарения, ав-

тором с сотрудниками проведены широкомасштабные экспериментальные

и

аналитические исследования. В данном разделе излагаются результаты

этих исследований, из которых

следует,

что выбрано новое перспективное

направление совершенствования разработки ГКМ с воздействием на пласт.

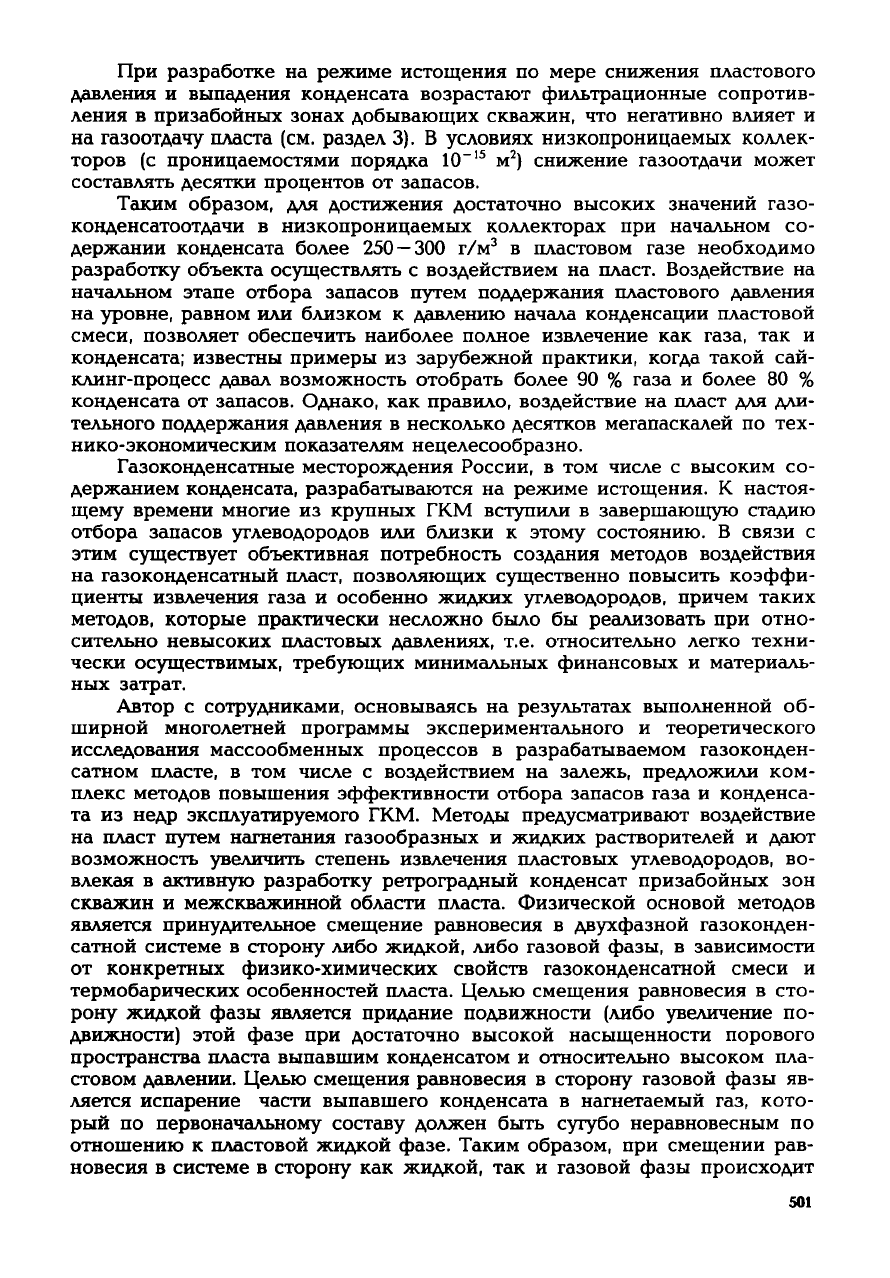

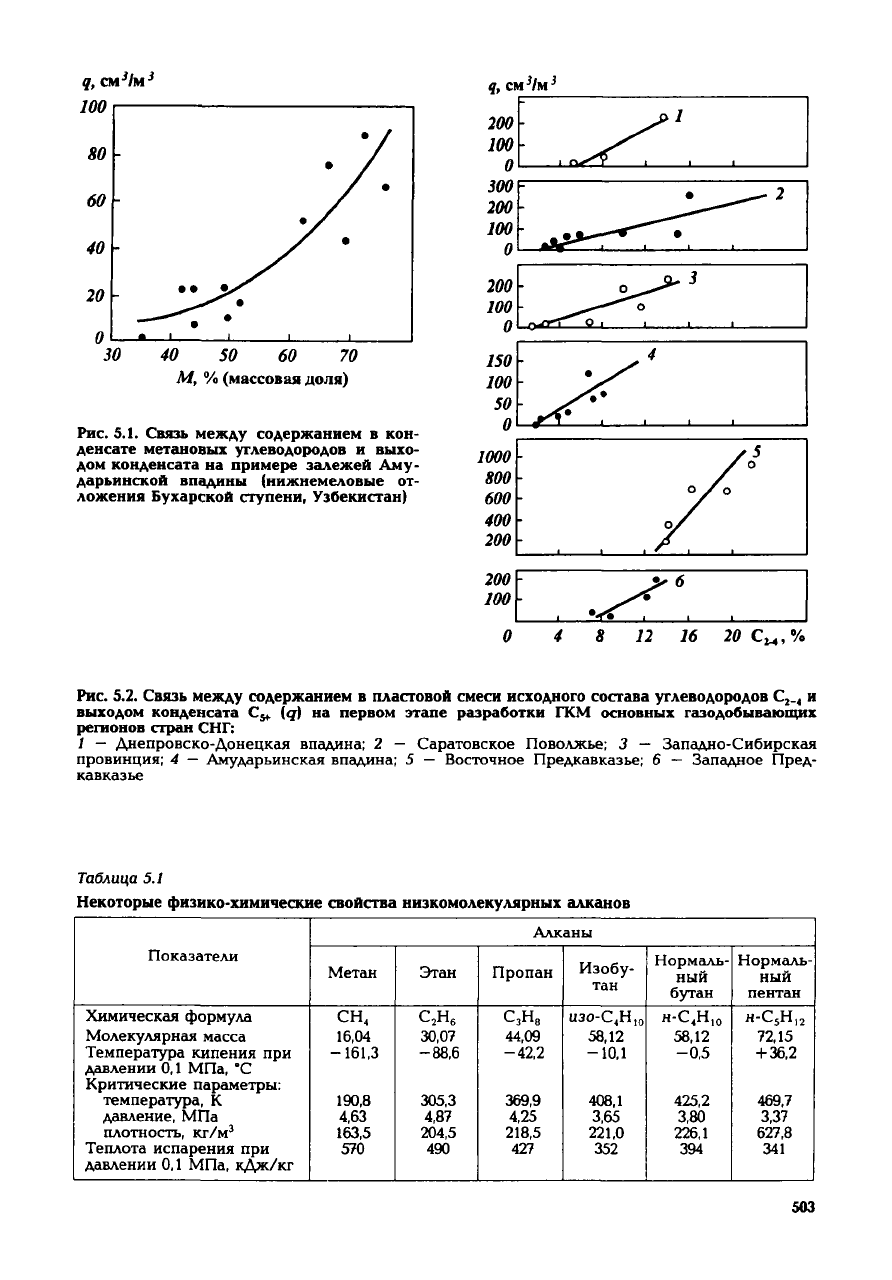

Многообразие составов природных газов предопределяет — наряду с

особенностями

вмещающих горных пород и термобарических условий за-

лежей — физическое состояние в пласте газовой смеси, наличие и относи-

тельное содержание жидкой, а иногда твердой фазы в смеси. Естественно,

что от состава углеводородной смеси зависит и конденсатоотдача пласта

при

разработке его на режиме истощения (рис. 5.1). Среди

других

состав-

ляющих особую роль в природных газовых смесях играют промежуточные

углеводороды — этан, пропан, изо- и нормальный бутан. Суммарное их

содержание в газовых смесях газовых залежей составляет в среднем до

5 %, газоконденсатных 5 — 30 %; в растворенных

газах

нефтяных место-

рождений содержится от 10 —20 до 85 — 95 % промежуточных углеводоро-

дов. Количественное содержание в природных

газах

низкомолекулярных

гомологов метана, в частности фракции С

2

—С

4

,

определяется условиями

образования

газовой и жидкой углеводородной смеси из органического

вещества осадочных нефтегазоматеринских пород, а также условиями миг-

рации

и накопления углеводородов в пористых пластах залежей. Значи-

тельное влияние на физико-химические свойства и фазовое состояние и

поведение пластовых газов углеводородов фракции С

2

—С

4

обусловлено

тем, что эти компоненты достаточно легко переходят из газового состоя-

ния

в жидкое и обратно при изменении в пласте термобарических условий

(табл. 5.1). Соответственно в межфазный массообмен вовлекаются

другие

компоненты

смеси, в первую очередь с относительно близкими к проме-

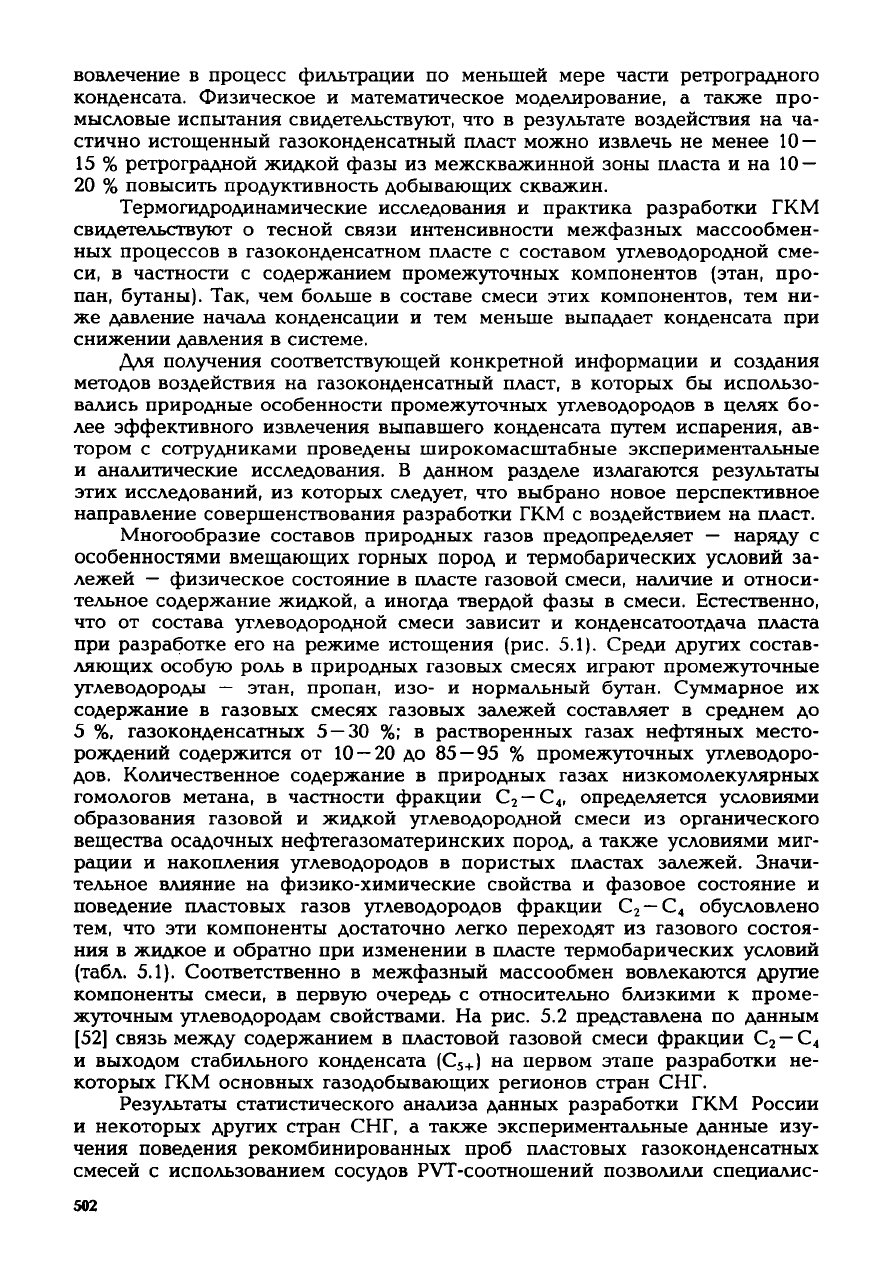

жуточным углеводородам свойствами. На рис. 5.2 представлена по данным

[52] связь

между

содержанием в пластовой газовой смеси фракции С

2

— С

4

и

выходом стабильного конденсата (С

5+

) на первом этапе разработки не-

которых ГКМ основных газодобывающих регионов стран СНГ.

Результаты статистического анализа данных разработки ГКМ России

и

некоторых

других

стран СНГ, а также экспериментальные данные изу-

чения

поведения рекомбинированных проб пластовых газоконденсатных

смесей с использованием сосудов PVT-соотношений позволили специалис-

502

40

50 60 70

M, % (массовая доля)

Рис.

5.1. Связь между содержанием в кон-

денсате метановых углеводородов и выхо-

дом конденсата на примере залежей Аму-

дарьинской впадины (нижнемеловые от-

ложения Бухарской ступени, Узбекистан)

200

100

О

300

200

100

О

200

100

О

150

100

50

О

1000

800

600

400

200

200

100

4

8 12 16 20

Рис.

5.2. Связь между содержанием в пластовой смеси исходного состава углеводородов С

2

.

4

и

выходом конденсата C

w

(g) на первом этапе разработки ГКМ основных газодобывающих

регионов стран СНГ:

/

— Днепровско-Донецкая впадина; 2 — Саратовское Поволжье; 3 —

Западно-Сибирская

провинция;

4 — Амударьинская впадина; 5 — Восточное Предкавказье; 6 — Западное

Пред-

Таблица

5.1

Некоторые

физико-химические свойства низкомолекулярных алканов

Показатели

Химическая

формула

Молекулярная

масса

Температура

кипения

при

давлении

0,1 МПа, "С

Критические

параметры:

температура,

К

давление,

МПа

плотность,

кг/м

3

Теплота

испарения

при

давлении

0,1 МПа, кДж/кг

Алканы

Метан

СН

4

16,04

-161,3

190,8

4,63

163,5

570

Этан

С

2

Н

6

30,07

-88,6

305,3

4,87

204,5

490

Пропан

С

3

Н

8

44,09

-42,2

369,9

4,25

218,5

427

Изобу-

тан

изо-С

4

Н,

0

58,12

-10,1

408,1

3,65

221,0

352

Нормаль-

ный

бутан

н-С

4

Н

10

58,12

-0,5

425,2

3,80

226,1

394

Нормаль-

ный

пентан

н-С

5

Н,

2

72,15

+

36,2

469,7

3,37

627,8

341

503

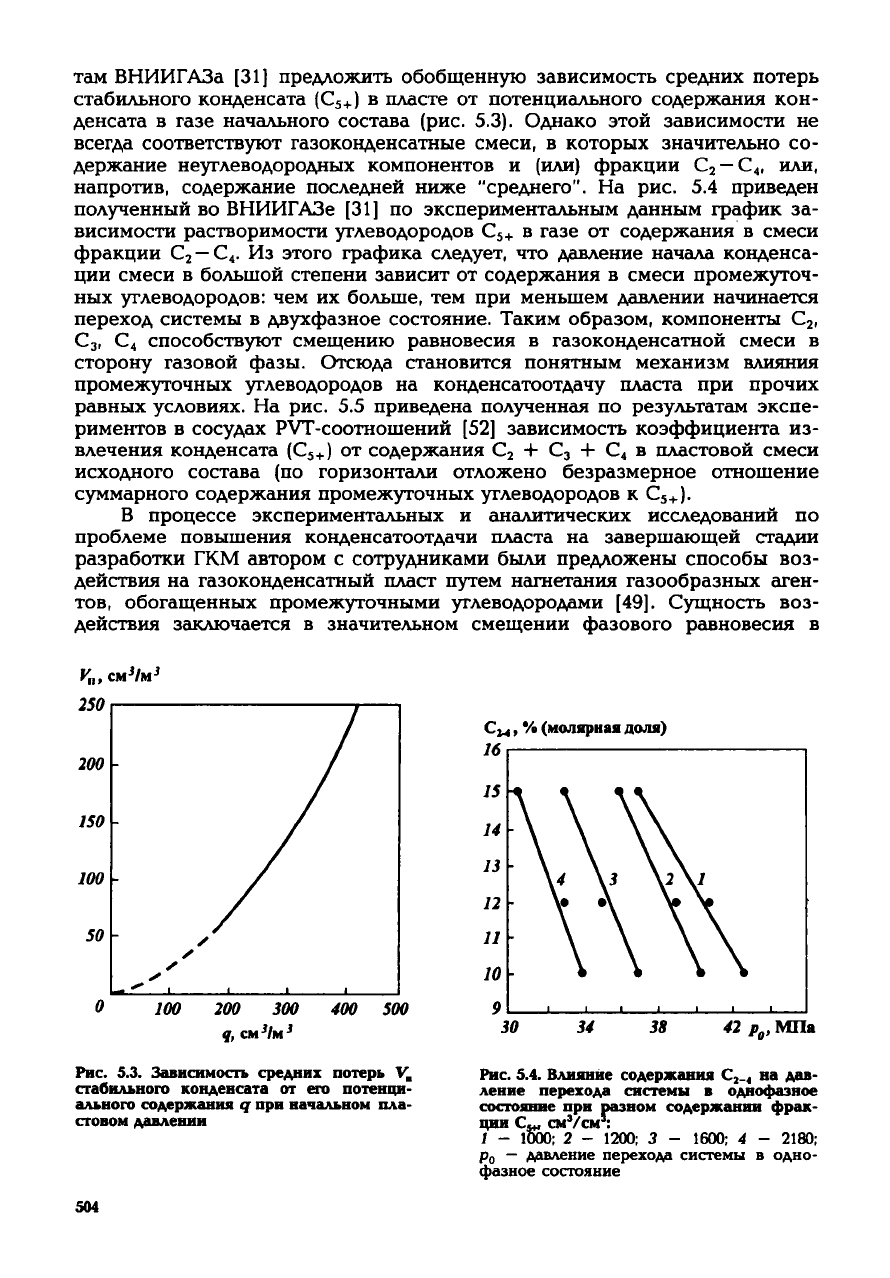

там ВНИИГАЗа [31] предложить обобщенную зависимость средних потерь

стабильного конденсата (С

5+

) в пласте от потенциального содержания кон-

денсата в газе начального состава (рис. 5.3). Однако этой зависимости не

всегда соответствуют газоконденсатные смеси, в которых значительно со-

держание неуглеводородных компонентов и (или) фракции С

2

—С

4

,

или,

напротив,

содержание последней ниже "среднего". На рис. 5.4 приведен

полученный во ВНИИГАЗе [31] по экспериментальным данным график за-

висимости растворимости углеводородов С

5+

в газе от содержания в смеси

фракции

С

2

—С

4

.

Из этого графика

следует,

что давление начала конденса-

ции

смеси в большой степени зависит от содержания в смеси промежуточ-

ных углеводородов: чем их больше, тем при меньшем давлении начинается

переход системы в двухфазное состояние. Таким образом, компоненты С

2

,

С

3

,

С

4

способствуют смещению равновесия в газоконденсатной смеси в

сторону газовой фазы. Отсюда становится понятным механизм влияния

промежуточных углеводородов на конденсатоотдачу пласта при прочих

равных условиях. На рис. 5.5 приведена полученная по результатам экспе-

риментов в

сосудах

PVT-соотношений [52] зависимость коэффициента из-

влечения конденсата (С

5+

) от содержания С

2

+ С

3

+ С

4

в пластовой смеси

исходного состава (по горизонтали отложено безразмерное отношение

суммарного содержания промежуточных углеводородов к С

5+

).

В процессе экспериментальных и аналитических исследований по

проблеме повышения конденсатоотдачи пласта на завершающей стадии

разработки ГКМ автором с сотрудниками были предложены способы воз-

действия на газоконденсатныи пласт путем нагнетания газообразных аген-

тов, обогащенных промежуточными углеводородами [49]. Сущность воз-

действия заключается в значительном смещении фазового равновесия в

100 200 300

ч

,см

3

1м

3

400 500

Рис.

5.3. Зависимость

средних

потерь

V.

стабильного

конденсата от его

потенци-

ального

содержания q при

начальном

пла-

стовом

давлении

, % (молярная доля)

Рис.

5.4.

Влияние

содержания С

2

_

4

на дав-

ление

перехода

системы в однофазное

состояние при

разном

содержании

фрак-

ции С» CMVCM

1

:

/ - 1000; 2 - 1200; 3 - 1600; 4 - 2180;

р

0

— давление перехода системы в одно-

фазное

состояние

504

пластовой двухфазной системе в сторону жидкой фазы, что позволяет во-

влечь в разработку запасы ретроградного углеводородного конденсата.

Дальнейшие исследования показали, что во многих случаях весьма

технологичны методы воздействия на газоконденсатный пласт, основанные

на

принудительном смещении равновесия в сторону газовой фазы [5]. Эти

методы позволяют как повышать на 10 — 20 % продуктивность добываю-

щих скважин, так и извлекать не менее 10 — 15 % ретроградного углеводо-

родного конденсата, относимого при обычной разработке месторождений

на

режиме истощения к неизвлекаемым потерям. Физическое и математи-

ческое моделирование свидетельствовало о возможности, с

учетом

роли

промежуточных углеводородов в массообменных процессах, установления

оптимальной области пластовых давлений в

ходе

отбора запасов углеводо-

родов на режиме истощения, когда

следует

осуществлять нагнетание газо-

образного агента для более эффективного извлечения ретроградного кон-

денсата путем его испарения.

Результаты этих исследований излагаются ниже.

При

разработке ГКМ на режиме истощения и снижении пластового

давления до области давлений максимальной конденсации пластовой смеси

происходит закономерное облегчение продукции залежи с переходом, в

основном

высокомолекулярной части смеси, в жидкое состояние. В зави-

симости от начального состава и пластовой температуры смесь характери-

зуется большими или меньшими давлениями начала и максимальной кон-

денсации.

Чем

легче

средний состав смеси, тем позднее начинается конден-

сация

и тем раньше система вступает в область максимальной конденса-

ции.

В соответствии с этим область нормального испарения жидкой фазы

начинается

при большем или меньшем давлении в истощаемой залежи. Это

подтверждается результатами аналитических исследований фазового пове-

дения

газоконденсатной смеси типа пластовой смеси Уренгойского

(валанжин) ГКМ (табл. 5.2). Расчеты показали, что при уменьшении в

1,5 раза или таком же увеличении начального содержания фракции С

2

— С

4

происходит соответствующее изменение фазового поведения смеси (рис.

5.6). Если в исходной смеси при содержании С

5+

около 280 г/м

3

и С

2

— С

4

около

198 г/м

3

(12,21

% (молярная доля)) давление начала конденсации со-

ставляет 28,6 МПа, то при полуторакратном уменьшении содержания про-

межуточных углеводородов (и неизменном содержании С

5+

) давление нача-

ла конденсации смеси возрастает до 30,8 МПа, а при полуторакратном уве-

личении

С

2

—С

4

снижается до 26 МПа. Экспериментальные исследования

показали,

что промежуточные углеводороды

могут

понижать давление на-

чала перехода смеси в двухфазное состояние

даже

при одновременном уве-

личении

в смеси тяжелых углеводородов (рис. 5.7).

Таким

образом, промежуточные углеводороды: этан, пропан,

бута-

ны

— играют важную роль в межфазных массообменных процессах при

разработке газоконденсатных месторождений без поддержания пластового

давления. Чем ниже содержание С

2

— С

4

в системе, тем раньше, т.е. при

большем давлении, система начинает разделяться на жидкую и

газовую

фа-

зы

и тем большая часть высокомолекулярных компонентов (С

5+

) перехо-

дит в неподвижное жидкое состояние уже при высоких пластовых давле-

ниях,

ненамного меньших начального. Пластовые потери конденсата (С

5+

)

возрастают при "недостаточном" содержании в смеси фракции С

2

—С

4

пропорционально

площади

между

кривыми "менее благоприятной" и

"более благоприятной" по количеству С

2

—С

4

газоконденсатных смесей (см.

505

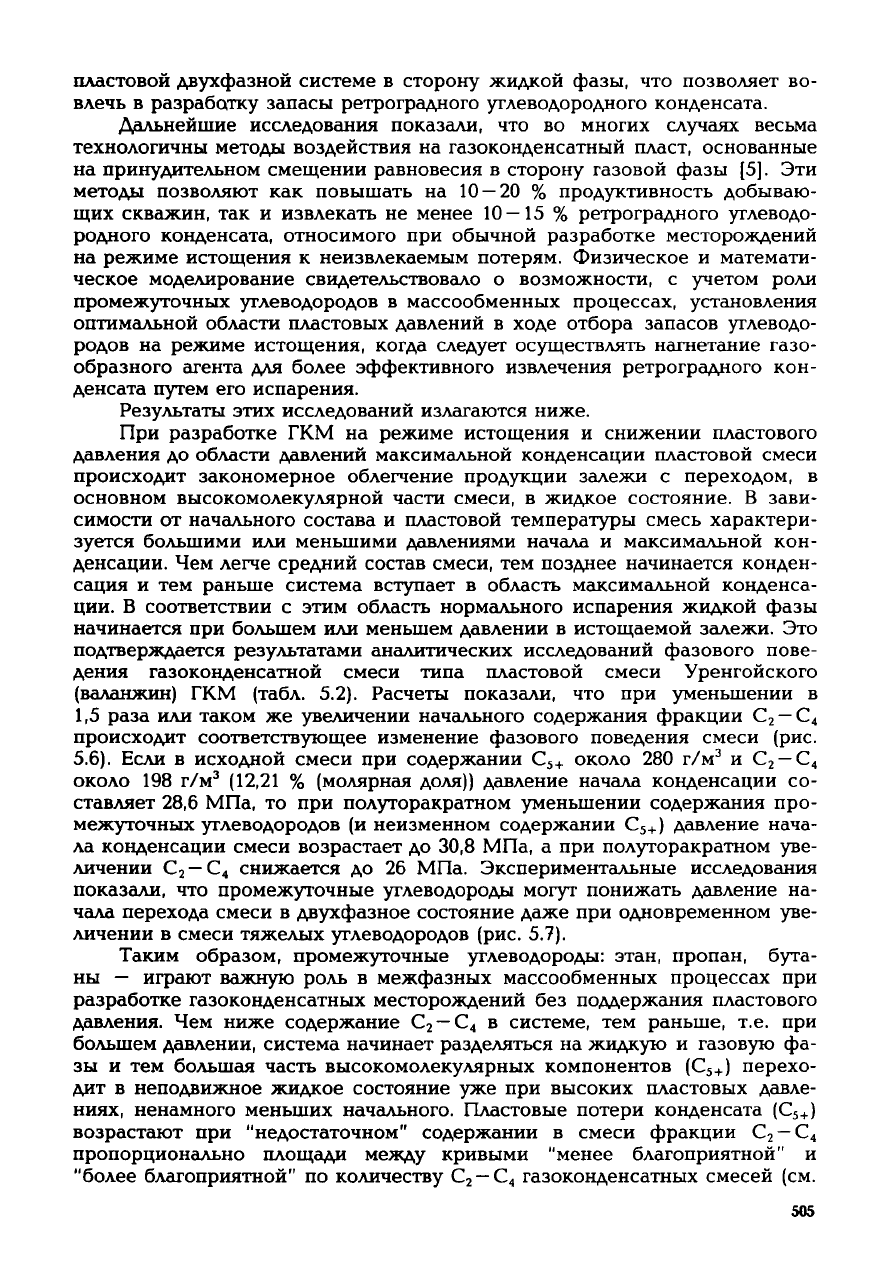

Рис.

5.5. Зависимость коэффициента из-

влечения стабильного конденсата (CjJ при

снижении давления до 0,1 МПа от относи-

тельного содержания этан-пропан-бута-

новой фракции в пластовой смеси началь-

ного

состава (по

группе

газоконденсатных

месторождений Краснодарского края)

5

10 15 20 25 30 35

р

0

,

МПа

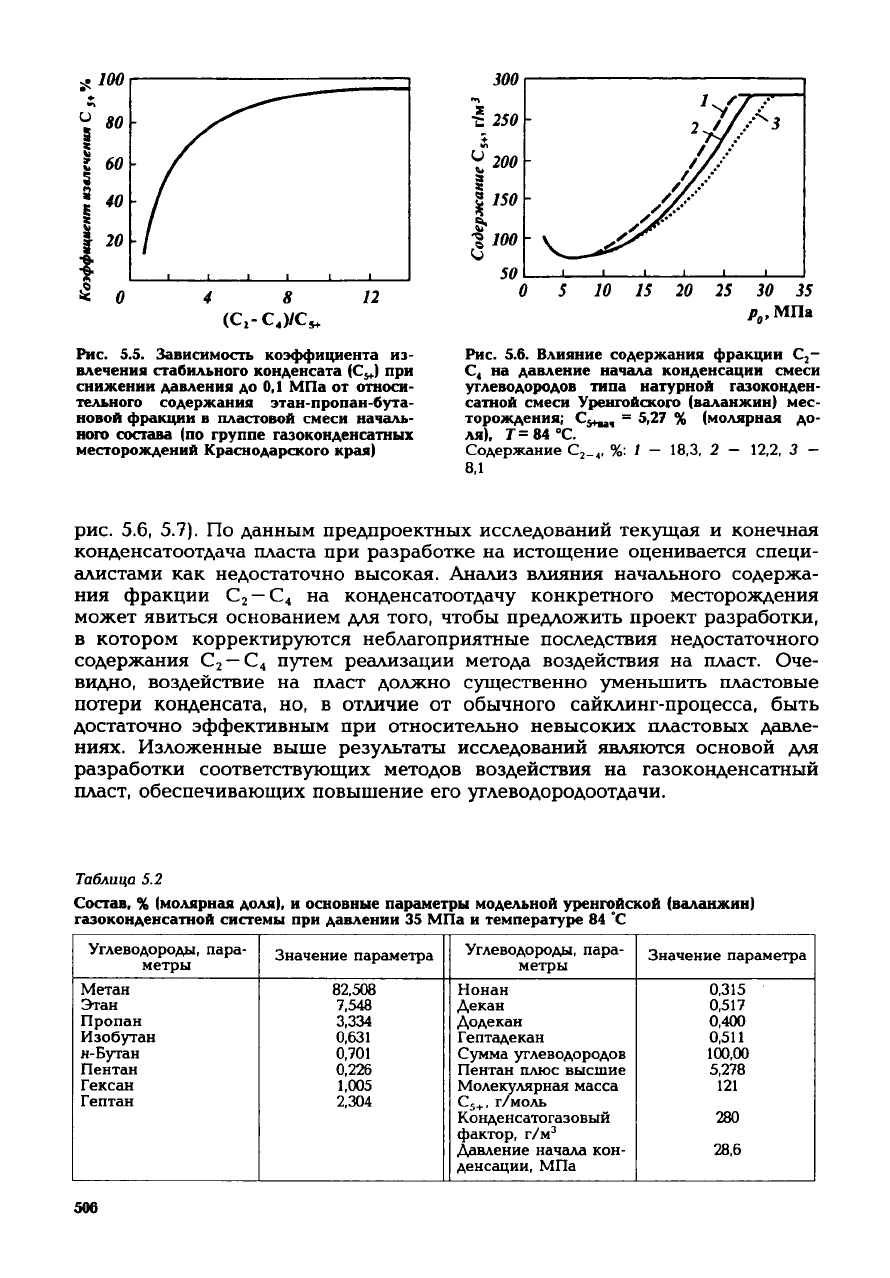

Рис.

5.6. Влияние содержания фракции С

2

-

С

4

на давление начала конденсации смеси

углеводородов

типа натурной газоконден-

сатной смеси

Уренгойского

(валанжин) мес-

торождения; Си-,, = 5,27 % (молярная до-

ля), Г=84°С.

Содержание

С

2

_

4

, %: / - 18,3, 2 - 12,2, 3 -

8,1

рис.

5.6, 5.7). По данным предпроектных исследований текущая и конечная

конденсатоотдача пласта при разработке на истощение оценивается специ-

алистами как недостаточно высокая. Анализ влияния начального содержа-

ния

фракции С

2

— С

4

на конденсатоотдачу конкретного месторождения

может явиться основанием для того, чтобы предложить проект разработки,

в

котором корректируются неблагоприятные последствия недостаточного

содержания С

2

—С

4

путем реализации метода воздействия на пласт. Оче-

видно,

воздействие на пласт должно существенно уменьшить пластовые

потери конденсата, но, в отличие от обычного сайклинг-процесса, быть

достаточно эффективным при относительно невысоких пластовых давле-

ниях.

Изложенные выше результаты исследований являются основой для

разработки соответствующих методов воздействия на газоконденсатный

пласт, обеспечивающих повышение его углеводородоотдачи.

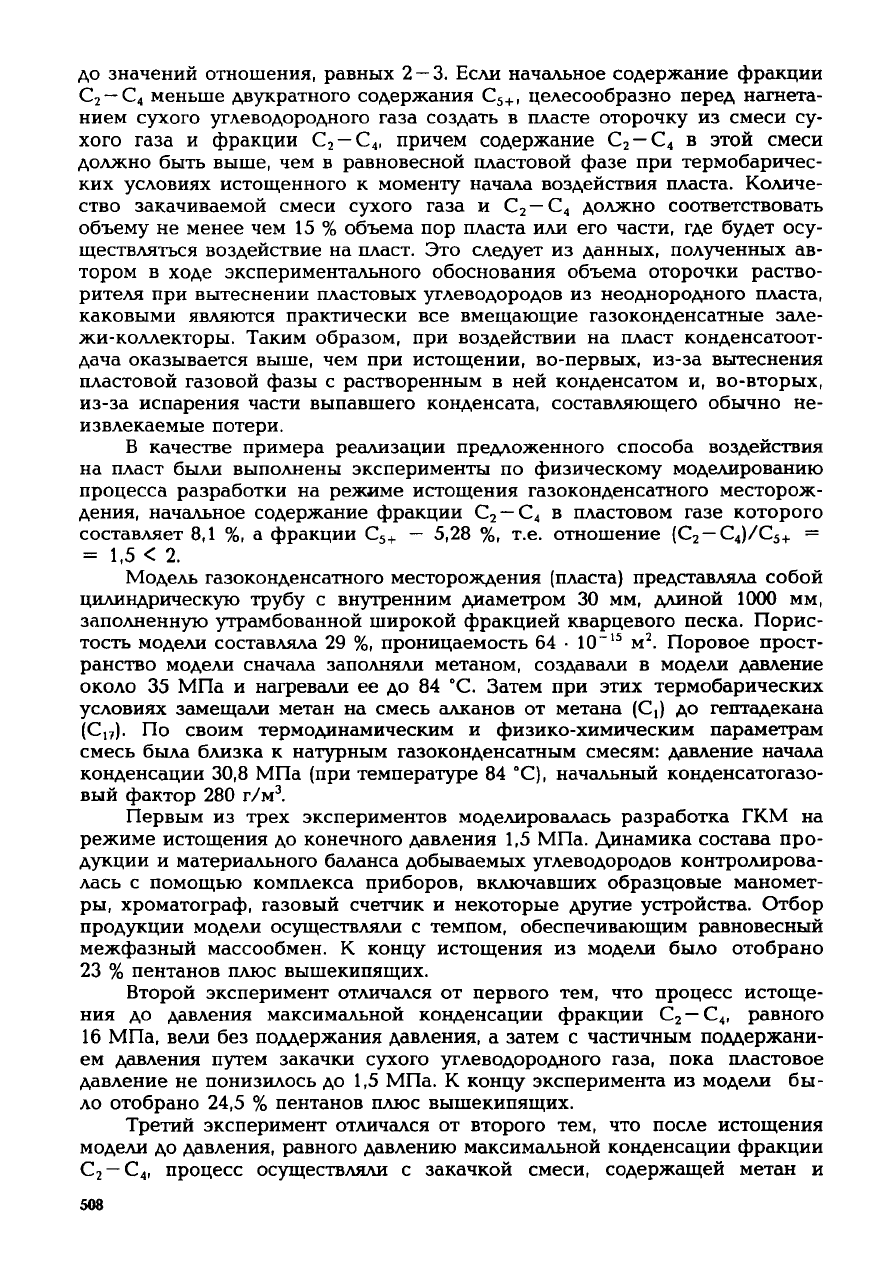

Таблица

5.2

Состав, % (молярная доля), и основные параметры модельной

уренгойской

(валанжин)

газоконденсатной системы при давлении 35 МПа и температуре 84 С

Углеводороды, пара-

метры

Метан

Этан

Пропан

Изобутан

н-Бутан

Пентан

Гексан

Гептан

Значение

параметра

82,508

7,548

3,334

0,631

0,701

0,226

1,005

2,304

Углеводороды, пара-

метры

Нонан

Декан

Додекан

Гептадекан

Сумма

углеводородов

Пентан

плюс высшие

Молекулярная

масса

С

5+

,

г/моль

Конденсатогазовый

фактор,

г/м

3

Давление

начала кон-

денсации,

МПа

Значение

параметра

0,315

0,517

0,400

0,511

100,00

5,278

121

280

28,6

506

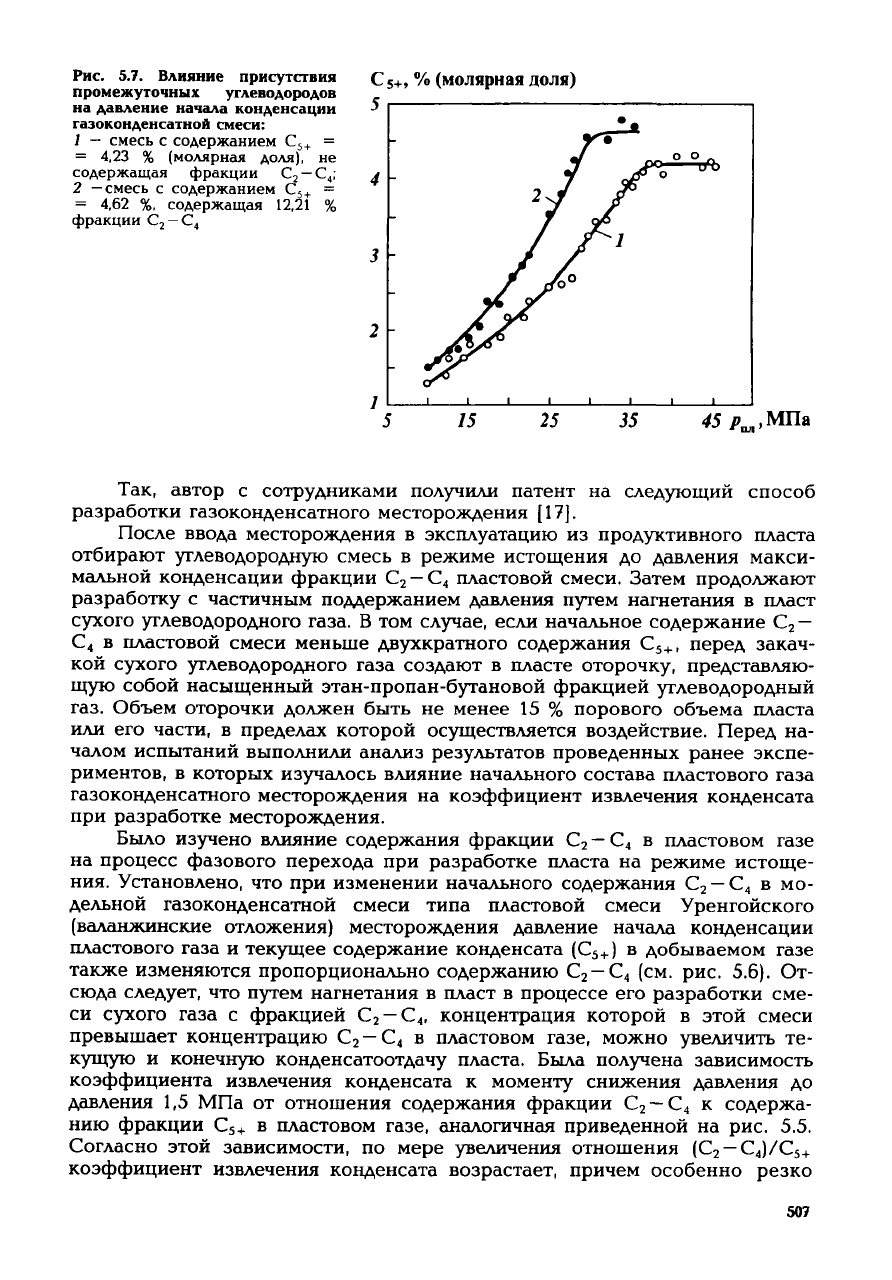

Рис.

5.7.

Влияние

присутствия

промежуточных

углеводородов

на

давление

начала

конденсации

газоконденсатной

смеси:

1 - смесь с содержанием С

5+

=

=

4,23 % (молярная доля), не

содержащая фракции С

2

— С

А

;

2

—смесь с содержанием С

5+

=

=

4,62 %, содержащая 12,21 %

фракции

С

2

—С

4

С

5

+,

% (молярная доля)

5

Так,

автор с сотрудниками получили патент на следующий способ

разработки газоконденсатного месторождения [17].

После

ввода месторождения в эксплуатацию из продуктивного пласта

отбирают углеводородную смесь в режиме истощения до давления макси-

мальной конденсации фракции С

2

— С

4

пластовой смеси. Затем продолжают

разработку с частичным поддержанием давления путем нагнетания в пласт

сухого

углеводородного газа. В том случае, если начальное содержание С

2

—

С

4

в пластовой смеси меньше двухкратного содержания С

5+

, перед закач-

кой

сухого

углеводородного газа создают в пласте оторочку, представляю-

щую собой насыщенный этан-пропан-бутановой фракцией углеводородный

газ. Объем оторочки должен быть не менее 15 % порового объема пласта

или

его части, в пределах которой осуществляется воздействие. Перед на-

чалом испытаний выполнили анализ результатов проведенных ранее экспе-

риментов,

в которых изучалось влияние начального состава пластового газа

газоконденсатного месторождения на коэффициент извлечения конденсата

при

разработке месторождения.

Было

изучено влияние содержания фракции С

2

— С

4

в пластовом газе

на

процесс фазового перехода при разработке пласта на режиме истоще-

ния.

Установлено, что при изменении начального содержания С

2

— С

4

в мо-

дельной газоконденсатной смеси типа пластовой смеси Уренгойского

(валанжинские

отложения) месторождения давление начала конденсации

пластового газа и текущее содержание конденсата (С

5+

) в добываемом газе

также изменяются пропорционально содержанию С

2

— С, (см. рис. 5.6). От-

сюда

следует,

что путем нагнетания в пласт в процессе его разработки сме-

си

сухого

газа с фракцией С

2

—С

4

,

концентрация которой в этой смеси

превышает концентрацию С

2

—С

4

в пластовом газе, можно увеличить те-

кущую и конечную конденсатоотдачу пласта. Была получена зависимость

коэффициента

извлечения конденсата к моменту снижения давления до

давления 1,5 МПа от отношения содержания фракции С

2

—С

4

к содержа-

нию

фракции С

5+

в пластовом газе, аналогичная приведенной на рис. 5.5.

Согласно этой зависимости, по мере увеличения отношения (С

2

—С

4

)/С

5

+

коэффициент

извлечения конденсата возрастает, причем особенно резко

507

до значений отношения, равных 2 — 3. Если начальное содержание фракции

С

2

—С

4

меньше двукратного содержания С

5+

, целесообразно перед нагнета-

нием

сухого

углеводородного газа создать в пласте оторочку из смеси су-

хого

газа и фракции С

2

—С

4

,

причем содержание С

2

—С

4

в этой смеси

должно быть выше, чем в равновесной пластовой фазе при термобаричес-

ких условиях истощенного к моменту начала воздействия пласта. Количе-

ство закачиваемой смеси

сухого

газа и С

2

— С

4

должно соответствовать

объему не менее чем 15 % объема пор пласта или его части, где

будет

осу-

ществляться воздействие на пласт. Это

следует

из данных, полученных ав-

тором в

ходе

экспериментального обоснования объема оторочки раство-

рителя при вытеснении пластовых углеводородов из неоднородного пласта,

каковыми

являются практически все вмещающие газоконденсатные зале-

жи-коллекторы. Таким образом, при воздействии на пласт конденсатоот-

дача оказывается выше, чем при истощении, во-первых, из-за вытеснения

пластовой газовой фазы с растворенным в ней конденсатом и, во-вторых,

из-за

испарения части выпавшего конденсата, составляющего обычно не-

извлекаемые потери.

В качестве примера реализации предложенного способа воздействия

на

пласт были выполнены эксперименты по физическому моделированию

процесса разработки на режиме истощения газоконденсатного месторож-

дения,

начальное содержание фракции С

2

—С

4

в пластовом газе которого

составляет 8,1 %, а фракции С

5+

— 5,28 %, т.е. отношение (С

2

—С

4

)/С

5+

=

=

1,5 < 2.

Модель газоконденсатного месторождения (пласта) представляла собой

цилиндрическую

трубу

с внутренним диаметром 30 мм, длиной 1000 мм,

заполненную утрамбованной широкой фракцией кварцевого песка. Порис-

тость модели составляла 29 %, проницаемость 64 • 10~

15

м

2

. Поровое прост-

ранство модели сначала заполняли метаном, создавали в модели давление

около

35 МПа и нагревали ее до 84 "С. Затем при этих термобарических

условиях замещали метан на смесь алканов от метана (С,) до гептадекана

(С

17

).

По своим термодинамическим и физико-химическим параметрам

смесь была близка к натурным газоконденсатным смесям: давление начала

конденсации

30,8 МПа (при температуре 84 °С), начальный конденсатогазо-

вый

фактор 280 г/м

3

.

Первым

из

трех

экспериментов моделировалась разработка ГКМ на

режиме истощения до конечного давления 1,5 МПа. Динамика состава про-

дукции и материального баланса добываемых углеводородов контролирова-

лась с помощью комплекса приборов, включавших образцовые маномет-

ры,

хроматограф, газовый счетчик и некоторые

другие

устройства. Отбор

продукции модели осуществляли с темпом, обеспечивающим равновесный

межфазный

массообмен. К концу истощения из модели было отобрано

23 % пентанов плюс вышекипящих.

Второй эксперимент отличался от первого тем, что процесс истоще-

ния

до давления максимальной конденсации фракции С

2

—С

4

,

равного

16 МПа, вели без поддержания давления, а затем с частичным поддержани-

ем давления путем закачки

сухого

углеводородного газа, пока пластовое

давление не понизилось до 1,5 МПа. К концу эксперимента из модели бы-

ло отобрано 24,5 % пентанов плюс вышекипящих.

Третий эксперимент отличался от второго тем, что после истощения

модели до давления, равного давлению максимальной конденсации фракции

С

2

— С

4

, процесс осуществляли с закачкой смеси, содержащей метан и

508

12,2 % фракции С

2

— С

4

, пока в модели пласта не была создана оторочка из

этой

смеси объемом 15 % объема пор модели. Затем продолжили процесс

истощения

с частичным поддержанием пластового давления путем закачки

сухого

газа.

К

концу эксперимента коэффициент извлечения фракции пентаны

плюс вышекипящие составил 30,5 %.

Таким

образом, эксперименты показали, что разработка газоконден-

сатного месторождения на режиме истощения до давления максимальной

конденсации

С

2

—С

4

с дальнейшим частичным поддержанием давления пу-

тем закачки

сухого

углеводородного газа позволяет повысить конденсато-

отдачу

пласта по сравнению с разработкой без воздействия. Кроме того,

показано,

что в случае, когда начальное содержание С

2

— С

4

в пластовой

смеси меньше двукратного содержания С

5+

, создание оторочки из смеси

углеводородного газа и фракции С

2

—С

4

объемом не менее 15 % объема

пор

зоны воздействия позволяет обеспечить дополнительное увеличение

углеводородоотдачи пласта.

Описанный

способ, как было указано, предполагает реализацию на

объектах типа валанжинских отложений Уренгойского месторождения и

позволяет существенно повысить конденсатоотдачу пласта.

5.2

Вытеснение

выпавшего

конденсата

растворителем

(эксперимент

на

Вуктыле)

Опытно-промышленный

эксперимент по вытеснению выпавшего ретро-

градного конденсата углеводородным растворителем был осуществлен на

Вуктыльском ГКМ согласно проекту, получившему название "Конденсат-1".

В проекте был обоснован выбор опытного участка на месторождении,

имеющем сравнительно небольшие размеры и остаточные запасы углево-

дородов, что позволяло в короткие сроки получить промысловые результа-

ты, необходимые для оценки эффективности воздействия и сопоставления

с ранее выполненными лабораторными и теоретическими данными (см.

раздел 2.1).

В качестве такого полигона был выбран участок залежи на северном

куполе месторождения в районе УКПГ-1, ограниченный по периметру

прямыми,

соединяющими на структурной карте скв. 93, 91, 92, 106, 105,

104, 159. В центре участка располагались скв. 38 и 103, одна из которых

(скв.

103) была выбрана как нагнетательная. Для оперативного контроля за

процессом отбора из пласта вытесняемой углеводородной смеси вблизи

центральной группы скважин были специально пробурены дополнительно

две скважины (256 и 257). Контрольно-эксплуатационные скважины перво-

го контура 38, 256 и 257 расположены от нагнетательной скв. 103 на рас-

стояниях

соответственно 225, 175 и 450 м (по подошве отложений москов-

ского возраста). Добывающие скважины второго контура (93, 91, 92 и др.)

расположены от нагнетательной скважины на расстояниях в основном не

менее 1 км.

509

Скв. 38 — искусственный забой 3281 м, эксплуатационная колонна

168 мм, интервалы перфорации

2920-2965,

3010-3040,

3060-3100,

3150-

3200

м, общая перфорированная мощность разреза составляет 165 м. В

скважину спущены насосно-компрессорные

трубы

диаметром 75,9 мм на

глубину

3090,7

м. Скважина работает с

25.05.79,

коэффициенты фильтра-

ционного

сопротивления после

трех

солянокислотных обработок (СКО)

(

Л

2

составили: А = 0,6 МПа

2

• сут/тыс. м

3

, В =

0,027

МПа

•

С

У

Г

За предшест-

^

3

)

тыс. м

3

)

3

вующий период эксплуатации из скважины добыто

430,4

млн. м

3

газа и

40,0 тыс. т стабильного конденсата. По состоянию на

01.07.83

пластовое

давление на скважине равнялось 10,2 МПа, а текущий дебит — 260 тыс.

м

3

/сут.

Скв. 103 — искусственный забой

3096,0

м, эксплуатационная колонна

диаметром 168 мм, интервалы перфорации —

2804

— 2818,

2853

—

2899,

2912-2931,

2953-2992,

3018-3090

м. Общая мощность перфорации состав-

ляет 190 м с прострелом 1140 отверстий. В июле 1970 г. в процессе освое-

ния

скважины оборваны 4" НКТ, которые были извлечены, за исключе-

нием

184 м. Глубина спуска насосно-компрессорных

труб

диаметром

100,3 мм составляет

2802

м. Скважина работает с

05.01.73,

коэффициенты

фильтрационного

сопротивления после

трех

СКО по данным контрольных

замеров составляли: А = 8,39 МПа

2

• сут/тыс. м

3

, В = 0. За время эксплуа-

тации

скважины из нее добыто

2494,6

млн. м

3

газа и

383,2

тыс. т стабиль-

ного конденсата. По состоянию на

01.07.83

пластовое давление на скважине

равнялось 10,3 МПа, а текущий дебит составлял 250 тыс.

м

3

/сут.

Водопроявления по скважинам не наблюдались. Конструкции сква-

жин

и их геолого-промысловая характеристика позволяли вести закачку в

скв.

103 и контроль — на скв. 38.

Из

вскрытого скважинами продуктивного разреза наиболее высокими

емкостными

и фильтрационными свойствами обладают III, IV и V пачки, в

которых на долю поровых коллекторов (3-я группа, т > 6 %) приходится

соответственно 52,1; 41,7; 42,4 % мощности пачек. Средние эффективные

мощности

поровых коллекторов для этих пачек соответственно равны

68,4; 48,1; 50,9 м.

Доминирующее количество газоотдающих интервалов (11) приходилось

на

III пачку. Они были зафиксированы в скв. 38 (один работающий интер-

вал мощностью 45 м), в скв. 91 (два мощностью 41 м), в скв. 92 (один мощ-

ностью 49 м), в скв. 103 (два мощностью 11 м), в скв. 104 (три мощностью

79 м), в скв. 105 (один мощностью 80 м) и в скв. 106 (один мощностью

33 м). Все эти интервалы представлены коллекторами порового типа. На

долю IV пачки приходилось семь газоотдающих интервалов: в скв. 38 (три

мощностью 46 м), в скв. 103 (три мощностью 28,4 м), в скв. 105 (один

мощностью 18 м). В V пачке газоотдающие интервалы по термометрии

выявлены в скв. 92 (один мощностью 30 м), в скв. 105 (один мощностью

48 м), в скв. 159 (три мощностью 97 м). В основном эти интервалы харак-

теризуются коллекторами порового типа, реже низкопоровыми (т =

=

3-6 %).

Текущая продуктивная характеристика скважин изменялась от свода к

восточному крылу структуры. Так, сводовые скв. 104 и 105 имели соответ-

ственно рабочие дебиты 700 и 740 тыс.

м

3

/сут;

скв. 106, 159, 103 и 38

(присводовые) имели рабочие дебиты 290, 200, 260 и 260 тыс.

м

3

/сут.

Мало-

510